Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rotpunktverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Tripolis ist uralt und jung zugleich, eine Stadt mit Geschichte und ein Ort, an dem sich viele Lebenskonzepte kreuzen. Und die Stadt in Libanon gibt Antworten auf Fragen, die den Nahen Osten generell betreffen. Was ist aus den Hoffnungen des arabischen Frühlings geworden? Wie instrumentalisieren Geopolitik, Geheimdienste und zynisches Machtkalkül den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten? Welche neuen Perspektiven eröffnen die gegenwärtigen Proteste, um Korruption und Wirtschaftsmisere zu überwinden? Monika Bolliger erzählt am Beispiel von Tripolis über die schmerzhaften Transformationen, die der Nahe Osten mit dem Einbruch der Moderne durchlief. Sie hat Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern geführt – mit einer Soziologin, die sich dem Patriarchat widersetzt, Salafisten, die Heil in der Frömmigkeit suchen, einem pensionierten Kommunisten, der der vergangenen Blütezeit der arabischen Linken nachhängt, jungen Frauen, die sich für ein pluralistisches Tripolis engagieren. So entsteht das vielfältige Porträt einer Stadt, das neue Perspektiven eröffnet, und gleichzeitig eines des Nahen Ostens mit all seiner Tragik, all seinen Problemen und all seinen Reichtümern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Monika Bolliger

Tripolis

Der Nahe Osten im Spiegelbild einer Stadt

Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.

Das gedruckte Buch enthält zwei Übersichtskarten.

© 2021 Rotpunktverlag, Zürich

www.rotpunktverlag.ch

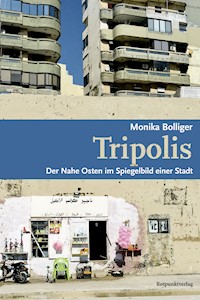

Umschlagfoto: Monika Bolliger

Korrektorat: Christoph Gassmann

eISBN 978-978-3-85869-935-0

1. Auflage 2021

Inhalt

Einleitung

Tripolis – eine Verortung

Eine Stadt am Ostrand des Mittelmeers

Wo liegt der Nahe Osten?

Ein geografisch vage definiertes Gebiet

Der »Orient« als Vorstellung und Realität

Tripolis und die Geschichte der Levante

Der gewaltsame Einbruch der Moderne

Der Traum von der Vergangenheit

Die Wurzeln religiöser Konflikte

Koloniale Grenzziehungen

Tawfiq al-Sultan – ein Leben für den Hafen. Ein Porträt

Wie eine revolutionäre Bewegung vom Krieg verschluckt wurde

Nasser und der palästinensische Widerstand

Von der Revolution zum Bürgerkrieg

Islamistischer Aufschwung

Christlicher Exodus und Aufstieg der Mafia

Nahla Chahal, die sozialistische Kämpferin. Ein Porträt

Tripolis heute – nahöstlicher Mikrokosmos?

Mafiöse Strukturen und fehlende Rechenschaft

Die Sehnsucht nach einer Vaterfigur

Tripolis, die »Mutter der Armen«, und die Wirtschaftskrise

Wie lokale Eliten und internationale Konzerne von fehlender Rechtsstaatlichkeit profitieren

Am Mittelmeer – von Handelsrouten und Träumen großer Männer

Entwicklungshilfe auf Irrwegen

Samer Annous, Bürgerrechtler. Ein Porträt

Religiöse Identitäten und bedrängte Vielfalt

Verlorene Schäfchen – Christen in Tripolis

Was heißt Salafismus?

Liberale versus Muslimbrüder

Das sunnitische Opfernarrativ

Progressive Inseln

Bilal Mawas – Komiker und Salafist. Ein Porträt

Tripolis und die Region – ein »Briefkasten der Geopolitik«

Syrien – vom Volksaufstand zum »religiösen« Konflikt

Der saudisch-iranische Machtkampf – ein Schia-Sunna-Konflikt?

Tebbeneh und Jabal – die Armen als Kanonenfutter

Konfliktgeflechte am Golf und der populäre »neue Sultan«

Spiel der Geheimdienste – wo Verschwörungstheorien wuchern

Iman Ibrahim – Rebellin und Brückenbauerin. Ein Porträt

Exodus – Jihad oder Exil

Jihad in Syrien

Flüchtlingslager

Der Weg über das Mittelmeer

Naama al-Alwani – syrische Revolutionärin im Exil. Ein Porträt

Die Ordnung bröckelt

Der libanesische Frühling

Kollaps in Zeitlupe

Ausblick

Anhang

Literatur

Dank

Einleitung

Auf dem Gehsteig einer kleinen Straße in Tripolis, gesäumt von niedrigen, sandsteinfarbenen Häusern, sitzen einige Männer auf Plastikstühlen. Es ist ein heißer Sommermorgen im August 2021. Am Ende der Straße glitzert das Mittelmeer in der Sommersonne. Von dort weht eine Brise und spendet etwas Frische. Die Männer sind Fischer aus Mina, dem Hafendistrikt der nordlibanesischen Stadt. Sie sitzen vor ihrem Stammcafé, einem winzigen Lokal mit einer kleinen Theke unter einem gewölbten Steindach. Fischerutensilien, eine Pendeluhr und Bilder vom Meer zieren die Wände. Es könnte eine Szene an einem beliebigen Ort am Mittelmeer sein. Doch etwas ist ungewöhnlich. Die Männer sitzen nicht einfach gesellig zusammen. Sie warten mit stoischer Ruhe auf eine eigentlich banale Sache, ihren Morgenkaffee. Der kommt erst, wenn der Strom angeht. Die staatliche Stromversorgung in ganz Libanon ist zusammengebrochen; seither ist das Warten zum täglichen Ritual geworden. Auch der Betrieb privater Generatoren läuft nur noch rationiert, seit der Treibstoff rar geworden ist. Ohne Treibstoff können die Fischer nicht aufs Meer hinausfahren, und so warten sie auch darauf, dass es wieder Benzin gibt.

Libanon leidet unter einer dramatischen Finanzkrise. Gerade geht dem Staat das Geld für Subventionen aus, wodurch Medikamente, Treibstoff und Brot knapp werden. Die Weltbank erklärte unlängst, Libanon mache vermutlich eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen seit 1800 durch. Und Tripolis, die ärmste Stadt Libanons, trifft es noch härter als andere Landesteile.

Das libanesische Tripolis befindet sich buchstäblich und metaphorisch in einer peripheren Lage. Geografisch liegt die Stadt weit im Norden des Landes nahe der syrischen Grenze; mit der Hauptstadt Beirut ist sie durch eine miserabel ausgebaute Autostraße verbunden. Politisch wurde sie seit der Gründung des modernen libanesischen Staates fast immer marginalisiert; wirtschaftlich ließ man sie links liegen. Auf Arabisch heißt sie Tarablus al-Sham, das Tripolis der Levante, und sie ist heute eine eher provinzielle Stadt, weniger bekannt als das libysche Tripolis, mit dem sie manchmal verwechselt wird. Aber gerade deshalb weiß die Stadt viel über die Konflikte einer ganzen Weltgegend zu erzählen, über die schmerzhaften Transformationen, die der Nahe Osten mit dem Einbruch der Moderne durchlief, über die verschiedenen politischen Bewegungen, die mit großen Hoffnungen begannen und oft in Resignation endeten.

Als ich 2016 in Tripolis für einen Artikel zu recherchieren begann, war ich verblüfft, wie sehr die Stadt die Entwicklungen der weiteren Region widerspiegelte, sowohl in der Gegenwart als auch in der jüngeren Vergangenheit – obwohl die breaking news meistens anderswo stattfanden. Das hat mich schließlich veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Der libanesische Schriftsteller Khaled Ziadé schrieb einmal, die mediterrane Hafenstadt am Ostrand des Mittelmeers habe »mal leise, mal schrecklich laut, all die Strömungen aufgenommen, die über die gesamte Region hinwegspülten«.

Damals, als ich zum ersten Mal in der Stadt recherchierte, lag der Fokus der Medien auf islamistischen Gruppierungen in der Stadt und deren Gewaltpotenzial. Doch heute erlebt die Stadt eine viel umfassendere Krise. Der libanesische Staat kollabiert. Die politische Ordnung, die sich am Ende des Bürgerkriegs 1990 etabliert hat, zerbröckelt. Die Menschen in Libanon konnten sich nie auf den Staat verlassen. Aber jetzt kollabiert alles; jetzt wird das Leben zum täglichen, bitteren Kampf.

Bewohner des Tipolitaner Hafendistrikts Mina haben sich in diesen Tagen auf unkonventionelle Weise Abhilfe geschafft. Männer des Viertels haben einem Tanklaster den Weg für die Weiterfahrt blockiert und dem Chauffeur den Treibstoff zum offiziellen, subventionierten Preis abgekauft, um ihn im Viertel zu verteilen. Alles wurde auf Video dokumentiert – damit keiner sagen könne, sie seien Diebe, erklärten die Männer. Es ging glimpflich aus; bei anderen Streitereien um Benzin kam es schon zu Schießereien, Bränden oder in seltenen Fällen sogar tödlichen Explosionen. Ein Teil des in Mina friedlich erbeuteten Treibstoffs geht an die Fischer, die aufs Meer hinausfahren werden. »Alle in diesem Land sind in ihrer Weise Betrüger«, grinst einer der Fischer, Fadi Shabtini, ein gut gelaunter Sprücheklopfer mit weißen Haaren. »Ich kann dir zu jedem eine Geschichte erzählen.« Aber schlechte Leute seien sie nicht; man habe in diesem Land oft keine andere Wahl. Die kleinen Fische versuchten gewissermaßen, den Großen was abzuluchsen. Die Fischer scherzen und lachen, während ihr Land auf den Abgrund zusteuert. Ihr unerschütterlicher Humor bewahrt sie vielleicht davor, verrückt zu werden. Noch halten sie sich mit allen möglichen Gelegenheits- und Zweitjobs über Wasser, noch helfen sie einander, wo sie können. Aber wie lange geht das noch?

Es ist eigentlich absurd. In den ganzen Sicherheits- und Risikoanalysen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kursierten, haben nur wenige den bevorstehenden Zusammenbruch der Wirtschaft vorhergesagt. Der ist das Ergebnis von eklatanter Korruption, Intransparenz, Missmanagement, Klientelismus und Gier. Dieselben Probleme haben die gewaltige Explosion am Hafen von Beirut am 4. August 2020 verursacht, vor der offenbar keiner der vielen ausländischen Geheimdienste im Land warnen konnte. Der Hafen von Tripolis, einst die Lebensader dieser Stadt, kränkelt umgekehrt schon seit Jahrzehnten. Auch da spielt Klientelpolitik eine zentrale Rolle. Hinzu kamen geopolitische Faktoren, welche die Stadt ins wirtschaftliche Abseits verbannten. Schon vor der großen Wirtschaftskrise lebten über die Hälfte der Bewohnerinnen von Tripolis in Armut, in den ärmsten Stadtteilen fast 90 Prozent. Besonders in diesen Vierteln haben in den letzten Jahrzehnten salafistische Prediger eine Anhängerschaft gefunden. Sie gerieten zunehmend in den Fokus von Geheimdiensten, vor allem, als sie begannen, Kämpfer für den Krieg in Syrien zu rekrutieren. Die Sorge darüber war ausgesprochen berechtigt. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass der Extremismus lediglich die Spitze eines riesigen Eisbergs fehlgeleiteter Politik ist. Und die tiefere Analyse dieser Politik findet in den Machtzentren der Welt und in den Medien wenig Beachtung.

Für die Politik sind strukturelle Probleme langwierige, mühsame Herausforderungen, die mit wenig Ruhm und wenig populistischem Wert verbunden sind. Sie anzupacken, erfordert manchmal, bei den eigenen Interessen anzusetzen. In den Medien verkaufen sich Themen wie Rechtsstaat und Klientelismus einfach weniger gut als Jihadi-Bösewichte. Tripolis wurde in den lokalen libanesischen Medien lange reißerisch als »Libanons Kandahar« betitelt, in Anspielung auf das einstige Machtzentrum der Taliban in Afghanistan, die gerade erneut spektakuläre Schlagzeilen machen – und in einem dystopischen Déjàvu der ganzen Welt vor Augen führen, wie bitter die Bilanz des sogenannten Kriegs gegen den Terror ausfällt.

Wenn ich über Tripolis nachdenke und schreibe, dann denke ich auch über die weitere Region nach, die heute, zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling, tiefgreifende Umwälzungen durchmacht. Tripolis hat in seiner Geschichte viele Wandlungen vollzogen, von der Kreuzritterfestung zur Provinzhauptstadt des Mamelukenreichs, vom kosmopolitischen Handelsknotenpunkt am Mittelmeer zum verarmten Nest, in dem islamistische Bewegungen für Schlagzeilen sorgten. In den sechziger Jahren träumten hier linke Intellektuelle von einem großen arabischen Staat, der sich von den Kolonialmächten emanzipieren würde und nach progressiven, sozialistischen Idealen gestaltet wäre, ehe sich der politische Islam verbreitete. Nur die Fischer waren wohl immer hier, seit die Stadt als phönizischer Hafen vor Tausenden Jahren gegründet wurde.

Bei meinem ersten Besuch in Tripolis als Arabischstudentin hatte ich von der politischen Realität dieser Stadt nur vage Vorstellungen. Das war 2005, kurz nachdem die syrischen Truppen Libanon nach jahrzehntelanger Besetzung verlassen hatten. Von damals sind ein paar Schwarzweißfotos geblieben, aufgenommen mit einer alten analogen Kamera meines Vaters. Die Bilder zeigen ein neugieriges Mädchen, dem ich in gebrochenem Anfängerinnenarabisch erzählt hatte, woher ich komme, den geschäftigen arabischen Souk und einen Hammam, der nicht mehr in Betrieb war, durch dessen sternenförmige Löcher in der Kuppeldecke Sonnenstrahlen die kühle Dunkelheit durchbrachen. In Erinnerung blieb mir vor allem der Souk, den es in Beirut nicht mehr gibt; dort wurde das historische Stadtzentrum vom Bürgerkrieg beschädigt und dann von der Immobilienspekulation ruiniert. Ironischerweise hat Tripolis gerade wegen seiner Armut und seiner politischen Marginalisierung einen Teil seines historischen Kulturerbes vor der Zerstörung bewahrt. Denn mit seiner Verdrängung an die Peripherie lag es auch nicht mehr im Zentrum des Konfliktes.

Später fand ich in Tripolis einen Teil meines geliebten Syriens, wo ich als Studentin in den Jahren 2006 und 2007 gelebt hatte und dessen Besuch für mich als Journalistin ab 2011 zunächst sehr schwierig und ab 2017 ganz unmöglich wurde – man beschied mir, ich hätte zu wenig »ausgewogen« berichtet und würde deshalb kein Visum mehr erhalten. Tripolis ist historisch wie kulturell eng mit Syrien verbunden; die Grenze zu Syrien ist nur vierzig Kilometer entfernt, und es gibt diese Grenze erst seit hundert Jahren. Davor war das ganze Gebiet über vier Jahrhunderte Teil des Osmanischen Reiches. Tripolis war mit seinem Mittelmeerhafen ein bedeutender Handelsknotenpunkt und unterhielt enge wirtschaftliche Verbindungen zu Homs und der einstigen Handelsmetropole Aleppo im heutigen Syrien. Homs liegt zwei Stunden Autofahrt von Tripolis entfernt. Ich liebte Syriens Hauptstadt Damaskus über alles, die auf unkomplizierte Art herzlichen Bewohnerinnen, ihren Sinn für gutes Essen, die spontane Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit gerade jener Menschen, die selbst eigentlich nichts hatten, die lebendige Altstadt und die Cafés, die zum Verweilen einluden, die allgegenwärtige Geschichte, verkörpert etwa in der Umayyaden-Moschee, deren Mosaikverzierung von byzantinischen Handwerkern stammt und in deren Architektur Elemente eines einstigen römischen Tempels und einer früheren Kirche integriert sind.

Tripolis wurde mit den modernen Grenzziehungen unter der Ägide der französischen Mandatsmacht von seinem historischen syrischen Hinterland getrennt. Die Stadt rang lange mit ihrer Zugehörigkeit zu Libanon, verstand sich als arabische oder muslimische Stadt, identifizierte sich mit einer größeren Region. Sie blickte immer verdrossen auf die libanesische Hauptstadt Beirut, auf die sich, jedenfalls bis zum dramatischen Kollaps der letzten Monate, das wirtschaftliche und kulturelle Leben des Landes konzentrierte.

Heute gehört Tripolis zu einer ganzen Reihe von Städten mit sunnitisch-muslimischer Mehrheit und einer kosmopolitischen Vergangenheit, die in der jüngeren Geschichte wirtschaftlich marginalisiert oder durch Kriege zerstört wurden, Aleppo in Syrien, Mosul im Irak oder Taiz im Jemen. In all diesen Städten nisteten sich radikale Islamisten ein, die das Narrativ von den »marginalisierten Sunniten« – die Vorstellung, dass die sunnitische Mehrheitsgesellschaft im ganzen arabischen Raum, oder sogar global, diskriminiert werde – pflegten und die Sehnsucht nach einer Erneuerung eines islamischen Imperiums, in dem sunnitische Muslime die Führungsrolle einnähmen, fütterten.

Weil in Tripolis der Kontrast zwischen dem historischen Selbstverständnis der Stadt und ihrer heutigen politischen und wirtschaftlichen Marginalisierung besonders stark ist, war man hier immer ausgesprochen empfänglich für politische Bewegungen in der Region, die eine revolutionäre Veränderung versprachen – einst der Panarabismus und die palästinensische Befreiungsbewegung, später islamistische und salafistische Strömungen, die syrische Revolte oder schließlich die libanesische Volkserhebung. Diese begann im Oktober 2019 in Beirut, wurde aber in Tripolis engagierter gelebt. Tripolis, bis dahin als Extremistennest im ganzen Land verpönt, erhielt plötzlich den Titel »Hauptstadt der Revolution«. Auf dem Platz, wo einst Flaggen der Qaida wehten, versammelte sich nun eine riesige Menge Menschen, die libanesische Flaggen schwenkten und zur Musik tanzten, aufgelegt von einem DJ.

Eine ähnliche Protestbewegung wie in Libanon erhob sich 2019 fast zeitgleich im Irak, und davor schon war es im selben Jahr in Algerien und im Sudan zu Erhebungen gekommen. Für einen Moment herrschte in Libanon Aufbruchsstimmung, und Tripolis marschierte zuvorderst mit. Zu dem Zeitpunkt stand die Wirtschaft bereits am Rande des Kollapses, und das war auch der Anlass, der die Leute auf die Straßen getrieben hatte. Seither ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich habe mich gefragt, ob es das Schicksal vieler Volksaufstände ist, dass sie zu spät kommen – vielleicht, weil sie sich oft erst in einem Moment ereignen, wo die Leute nichts mehr zu verlieren haben. Heute wird die Stadt am östlichen Mittelmeer zu einem herzzerreißenden Beispiel dafür, was passiert, wenn die staatliche Grundversorgung kollabiert.

Etwas geht zu Ende, während ich dieses Buch abschließe. Das politische System Libanons bröckelt. So oft haben sich die Familien, die das Land regieren, mit immer neuen Schachzügen und Kuhhändeln die Macht gesichert und dabei das Land in den Ruin getrieben. Jetzt ist das System zerfressen von Gier, Machthunger und Korruption der Eliten. Die Währung hat innerhalb von Monaten über 90 Prozent ihres Wertes verloren; die Preise von Konsumgütern haben sich beinahe vervierfacht. Über zwei Drittel der Menschen leben inzwischen in Armut. Schon haben Krankenhäuser gewarnt, dass sie bald die Türen schließen müssen; es fehlt an Strom und Medikamenten, und das qualifizierte Personal wandert ab. Treibstoff und Medikamente sind nicht nur deshalb knapp, weil dem geplünderten Staat das Geld für die Subventionen ausgeht, sondern auch, weil Profiteure aus allen politischen Lagern Mangelware horten, auf dem Schwarzmarkt zu einem Vielfachen des offiziellen Preises verkaufen oder nach Syrien schmuggeln. Es ist dieselbe politische Klasse, die das Land heruntergewirtschaftet, Vermögen veruntreut und die öffentliche Infrastruktur dem Zerfall überlassen hat. Es sind die Erben des Bürgerkriegs; sie sind noch immer an der Macht und ringen miteinander um die Aufteilung der Pfründe – nur nicht mehr mit Waffen. Selbst im Moment, da das Land vor die Hunde geht, sind Libanons ehemalige Warlords und mit ihnen verbandelte Großunternehmer damit beschäftigt, die vorhandenen Ressourcen weiter zu plündern.

Was immer es früher an kümmerlichen Formen von Staatlichkeit und öffentlichen Dienstleistungen gab, zerfällt. Die Behörden stellen nicht einmal mehr Zivilregisterauszüge aus, weil Papier und Druckertinte fehlen. Und jetzt hat der Zentralbankchef die Aufhebung der Treibstoffsubventionen angekündigt, wodurch Benzin bald zum Luxusgut werden könnte. Das betrifft auch Generatoren, welche die fehlende Stromversorgung bisher noch teilweise kompensieren; es betrifft Wasserpumpen und Trinkwassertransporte oder den Betrieb von Backöfen. Die buchstäblich lebensgefährliche Verantwortungslosigkeit der politischen Führung fand ihren traurigen Höhepunkt in der Explosion am Hafen von Beirut, die über zweihundert Todesopfer und mehrere Tausend Verletzte forderte und die ganze Stadt tief verwundet und traumatisiert hat. Ironischerweise hat ausgerechnet diese Katastrophe dem Hafen von Tripolis zu einem bescheidenen Aufschwung verholfen. Zugleich hat die Corona-Pandemie den Kollaps der Wirtschaft beschleunigt. Nun bin ich versucht, einzelne Kapitel in die Vergangenheitsform zu setzen; während sich der Abschluss meiner Recherchen durch die Pandemie verzögerte, überstürzten sich die Ereignisse vor Ort.

Nicht nur Libanon, weite Teile der Region befinden sich in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise. Die Jugend wandert in Scharen aus, weil kaum jemand Perspektiven für die Zukunft sieht. Während sich parasitäre Eliten im Libanon wie in anderen Ländern der Region mit allen Mitteln an die Macht klammern, lässt sich eigentlich nur eines mit Sicherheit sagen: Ewig können sie so nicht mehr weitermachen. Dennoch ist es schwer, Prognosen zu wagen. Die dramatischsten Ereignisse der letzten zehn Jahre – Volksaufstände, Militärputsche, Finanzkrisen – hat niemand zuverlässig vorhergesehen. Daraus lässt sich höchstens ableiten, dass die Entwicklungen nicht immer linear verlaufen, dass ein Trend zwar sehr lange in dieselbe Richtung weitergehen kann, dass es aber immer wieder zu plötzlichen Brüchen kommt.

Ich möchte in diesem Buch zum Verständnis der Entwicklungen in Tripolis und darüber hinaus beitragen, die zur heutigen Situation geführt haben. Tripolis ist ein sprechendes Beispiel für die ganze Region. Ich glaube, dass es hilft, die vielen verschiedenen Länder mit mehr Demut und weniger Arroganz zu betrachten, anstatt pauschal und vereinfachend über sie und ihre Bewohnerinnen zu urteilen – und das habe ich ausgehend von Tripolis versucht.

Warum haben die jungen Bevölkerungen des Nahen Ostens heute kaum Perspektiven? Warum kriselt überall die Wirtschaft? Warum wird im Namen der Religion gekämpft? Was hat es mit dem sogenannten sunnitisch-schiitischen Konflikt auf sich, der noch immer als Erklärungsschablone für die Konflikte der Region verwendet wird? Oder ist es ein säkularistisch-islamistischer Graben, der die Gesellschaften spaltet? Welche Rolle spielen Klassenkonflikte und Geopolitik? Was ist aus den Hoffnungen des Arabischen Frühlings geworden? Woher kam die Faszination für den sogenannten Islamischen Staat (IS)? Was treibt all die Menschen aus dem Nahen Osten an, die bei einer Überquerung des Mittelmeers ihr Leben riskieren – in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen, während man ihnen unterstellt, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie würden sich nicht mit ihrer »Kultur« vertragen? Und was haben diese Entwicklungen sonst mit Europa zu tun? Warum sollte sich also eine deutschsprachige Leserschaft überhaupt dafür interessieren?

In Tripolis fand ich Antworten auf diese Fragen; es sind Erklärungsansätze ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weil Tripolis eine sunnitisch-arabisch geprägte mediterrane Stadt ist, beeinflusst das auch die Perspektive, aus der dieses Buch geschrieben ist. Es wäre ein anderes Buch entstanden, wenn es von einem christlichen Dorf im Libanongebirge oder von einem mehrheitlich schiitischen Städtchen im Süden des Landes in der Nähe der israelischen Grenze oder von einer Stadt in der irakischen Wüste handelte.

Ich habe Bewohnerinnen und Bewohner von Tripolis befragt. Sie erzählen, wovon sie träumen, worüber sie sich Sorgen machen und wie sie ihre Stadt sehen. Da sind Christen, die nichts vom Auswandern wissen wollen, Feministinnen, die sich dem Patriarchat widersetzen, pensionierte Kommunisten, die der vergangenen Blütezeit der arabischen Linken nachtrauern, Aktivistinnen, die sich für den Pluralismus engagieren, Fischer, die sich als Meister der Überlebenskunst erweisen, gealterte Herren der städtischen Bourgeoisie, die sich an das verschwundene Nachtleben der sechziger Jahre erinnern, Salafisten, die Heil in der Frömmigkeit suchen, und Islamisten, die in der Religion die Lösung aller Probleme sehen.

Aus manchen Begegnungen sind Nahaufnahmen geworden, Porträts, die keine repräsentative Auswahl darstellen. Porträtiert wurden Personen, die ich besonders interessant fand, oft, weil sie uns daran erinnern, dass Verallgemeinerungen und abstrakte Analysen den Individuen, die darunter zusammengefasst werden, häufig Unrecht tun und dass die einzelnen Geschichten immer komplexer sind als die Analyse ihrer Gesellschaften, ihrer Politik, ihrer Ideologien oder ihrer sozioökonomischen Verhältnisse.

Ich habe aufgeschrieben, was die Menschen mir erzählt haben. Vielleicht hätten sie einem anderen Gegenüber die Dinge etwas anders gesagt. Wie jede Darstellung ist auch meine eine subjektive. Ich habe versucht ein Bild von Tripolis als Teil einer Region zu zeichnen. Es ist meine Sicht auf das geografisch vage definierte Gebiet, das man gemeinhin Naher Osten nennt. Es zeigt, wie ich diese Region seit meiner ersten Reise nach Syrien und Libanon vor fünfzehn Jahren erfahren habe, während der neun Jahre, die ich in diesem Teil der Welt lebte, erst in Damaskus, später in Jerusalem, in Kairo und zum Schluss in Beirut. Es ist mein Blick auf den Nahen Osten. Dieser »Blick« basiert auf Recherchen, auf Reisen und vor allen Dingen auf Gesprächen mit Menschen.

Manche Kapitel in diesem Buch sind abstrakter, wechseln von der Nahaufnahme in die Vogelperspektive, andere sind beschreibender, persönlicher. Ich vermute, dass die eine oder andere Leserin die Kapitel, in denen es um Einordnung und Konzepte geht, überspringen und lieber die reportageartigen Teile lesen mag – und andere vielleicht umgekehrt. Aber das ist ja das Gute an einem Buch – man kann vor- und zurückblättern, muss nicht alles auf einmal vom ersten bis zum letzten Buchstaben lesen. Dennoch ist der Aufbau nicht beliebig. Ich habe ein längeres, etwas theoretisches Kapitel an den Anfang gestellt, in dem ich frage, was wir eigentlich unter dem Nahen Osten verstehen. Denn ich möchte mit diesem Buch auch dazu anregen, scheinbar selbstverständliche Annahmen und Begriffe zu hinterfragen und Klischees auf den Prüfstand stellen, von denen es in Gesprächen über den Nahen Osten geradezu wimmelt.

Bei anderen Begrifflichkeiten, die hierzulande heftiger diskutiert werden, bin ich dagegen weniger weit gegangen, namentlich in der gendergerechten Sprache. Ich verwende oft religiöse Kategorien, Sunniten, Schiitinnen und so weiter; sie sind im libanesischen System verankert. Das bedeutet, dass eine queere Person, die nichts von Religion hält, aber seit Geburt als sunnitischer Muslim registriert ist, im libanesischen System in diese Kategorie fällt, egal, womit sie sich selbst identifiziert. Um sich im Bevölkerungsregister einzutragen, muss man einer solchen Kategorie angehören. Solche Benennungen sind daher oft nur politische Kategorien eines patriarchalen Systems und treffen nicht die viel komplexeren Identitäten der Menschen. Deshalb fühlten sich Schreibweisen wie »Sunnit*innen« für mich seltsam an. Ich habe, wenn möglich, eher geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet und sonst zwischen weiblicher und männlicher Form gewechselt, womit die Bezeichnung jeweils unvollständig und damit offen ist. Bei anderen Begriffen, die etabliert, aber vielleicht irreführend sind, merke ich das manchmal einfach bei der ersten Erwähnung an – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Dieses Buch soll aus der Warte von Tripolis kleine Fenster auf die weitere Region öffnen und Phänomene beleuchten, die immer wieder Teil der Medienberichterstattung sind, aber oft in allzu vereinfachender, ja verfälschender Weise dargestellt werden. Das geschieht nicht unbedingt aus böser Absicht. Häufig fehlt es an Zeit. Zugleich ist es nicht einfach, sich aus dem etablierten Diskursrahmen hinauszubewegen. Auch wird der Druck zu reißerischen Darstellungen, die sich gut verkaufen, größer. Dieses Buch ist ein Versuch einer differenzierten Sicht auf diesen Nahen Osten, der vor allem aus Schlagzeilen von Krieg und Gewalt bekannt ist, jenseits der atemlosen Kommentare, die vor der »nächsten Eskalation« warnen oder, zur Ruhe mahnend, erklären, dass »keine der Parteien Interesse an einer Eskalation« habe. Es ist ein Versuch, der Realität näher zu kommen, aus dem Rahmen der schnelllebigen Berichterstattung von Nachrichtenmedien herauszutreten und eine Geschichte zu erzählen, die weit über Tripolis hinausgeht, eine Geschichte über den Nahen Osten mit all seiner Tragik, all seinen Problemen und all seinen Reichtümern. Es ist auch eine persönliche Liebeserklärung an eine Stadt und an eine Weltgegend, in der ich neun Jahre meines Erwachsenenlebens verbracht habe und mit der ich mich tief verbunden fühle.

Tripolis und Zürich, August, September 2021

Tripolis – eine Verortung

Eine Stadt am Ostrand des Mittelmeers

Bitterorangenbäume zieren die Hauptverkehrsachse, die den Hafendistrikt von Tripolis mit dem Stadtzentrum im Landesinneren verbindet. Inmitten von Verkehrslärm und Abgasen riecht es hier an einem Frühlingstag plötzlich nach Orangenblüten. Ein Mann mit schmuddeligen Kleidern und zerfurchtem Gesicht pflückt im Vorbeigehen eine Blüte von einem der Orangenbäume und riecht daran. Ein Motorrad fährt zwischen den Autos vorbei, der Fahrer hält in der einen Hand einen Strauß herzförmiger roter Luftballons.

Am Horizont erhebt sich das schneebedeckte Libanongebirge. An einer Kreuzung weist ein Wegweiser mit der Aufschrift »Syrien« nach links, und einer mit der Aufschrift »Beirut« nach rechts. Die Wegweiser sind ein bisschen eine Metapher für die Identitätskrise von Tripolis, das nicht weiß, wo es hingehört, zu Libanon, zum benachbarten Syrien, zur arabisch-islamischen Welt?

»Tripolis ist eine arabische Stadt«, betont der lokale Historiker Mahmoud Haddad. Ahmed Tamer, der Hafendirektor, sagt: »Früher war Tripolis kein Teil von Libanon. Der Hafen von Tripolis ist im Grunde ein syrischer Hafen.« Er spielt damit auf die historischen Handelswege an, die den Hafen mit dem syrischen Hinterland verbanden, und darauf, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Tripolis bei der Staatsgründung Libanons zu Syrien statt zu Libanon gehören wollte.

Libanon in den heutigen Grenzen ist gerade einmal hundert Jahre alt. Während vier Jahrhunderten war Tripolis Teil des Osmanischen Reiches. Die Hafenstadt stieg zum wichtigsten Handelsknotenpunkt zwischen dem Mittelmeerraum und Aleppo im heutigen Syrien auf. Tripolis – Alexandria – Marseille. Auf einem Blatt Papier zeichnet der Historiker Farouk Hoblos ein Dreieck mit diesen drei Hafenstädten am Mittelmeer als Eckpunkten, im Osten, Süden und Westen.

Vor der osmanischen Herrschaft war Tripolis eine mamelukische Provinzhauptstadt. Beirut konnte damals nicht mithalten: »Ein Dorf!«, wie der lokale Historiker Omar Tadmori verächtlich ausruft. Vor den Mameluken hatten die Kreuzfahrer eine Grafschaft Tripolis begründet; Beirut schlugen sie dem Königreich Jerusalem zu.

Die modernen Grenzziehungen der Kolonialmächte haben Tripolis auf einen Platz an der Peripherie Libanons verbannt und vom syrischen Hinterland getrennt, während das neue wirtschaftliche Zentrum Beirut zur Hauptstadt des heutigen Libanon geworden ist, dessen Grenzen 1920 durch die damaligen französischen Mandatsherren gezogen wurden. »Die Geschichte hat aus Tripolis das Gegenteil von dem gemacht, was es einmal war«, meint die Soziologin Nahla Chahal, die viel über den Wandel ihrer Stadt geschrieben hat.

Heute ist Tripolis die ärmste Stadt Libanons und eine der ärmsten Städte des Mittelmeerraums. Schon bevor Libanon Ende 2019 auf den Staatsbankrott zusteuerte, waren über 50 Prozent der Stadtbevölkerung von einer halben Million arm. Der einst bedeutende Hafen von Tripolis ist nur noch einer von vielen Häfen an der östlichen Mittelmeerküste. Der Hafen war die Lebensader, die Quelle des wirtschaftlichen wie kulturellen Reichtums der Stadt. Von hier wurden Seide und Agrarprodukte über das Mittelmeer verschifft. Weil Zitronen hier früher im großen Stil für den Export auf Schiffe verladen wurden, heißt Zitrone im alten Tripolitaner Dialekt marakbeh, von markab, dem arabischen Wort für Boot. »Wenn immer es dem Hafen gut ging, ging es auch Tripolis gut – und umgekehrt«, sagt der Tripolitaner Schriftsteller Khaled Ziadé.

Geografisch gehört Tripolis zur Levante, arabisch Bilad al-Sham, (»Land des Nordens« – von Mekka aus gesehen), manchmal auch »geografisches Syrien« genannt. Das Gebiet umfasst ungefähr die heutigen Staaten Syrien, Jordanien, Libanon und Israel-Palästina. In diesem Gebiet ähneln sich bis heute die arabischen Dialekte, die sozialen Umgangsformen, die Küche. Die Kultur ist mehr von urbanen Handelszentren und der Landwirtschaft geprägt als von nomadischen oder halbnomadischen Stammesverbänden, die das Leben auf der Arabischen Halbinsel stärker bestimmt haben.

Als Verkehrsknotenpunkt an der Seidenstraße zwischen Europa und Asien gab es in der Levante einen intensiven kulturellen Austausch mit beiden Kontinenten, der manchmal friedlich durch die Kaufleute geschah und manchmal kriegerisch mit den Heeren von Eroberern kam. Von der Levante aus verbreitete sich vor mehreren Tausend Jahren der Olivenbaum im übrigen Mittelmeerraum. Die Levante ist ebenso eine Erbin der griechisch-römischen Antike, wie sie Teil islamischer Reiche war. Die monotheistischen Buchreligionen haben hier ihren Ursprung, und die Ausbreitung des Christentums begann in diesem Teil der Welt, ehe muslimische Heere das Gebiet eroberten. Dazwischen hinterließen die Kreuzfahrer hier ihren Fußabdruck, und im letzten Jahrhundert die europäischen Kolonialmächte.

Was Tripolis mit vielen Städten der Levante an architektonischen Merkmalen gemein hat, ist neben den historischen Souks der charakteristische Uhrturm, den die Osmanen 1906 etwas außerhalb der mittelalterlichen Altstadt im damals neuen Stadtzentrum errichteten – anlässlich des Jubiläums der dreißigjährigen Herrschaft von Sultan Abdul Hamid II. Ähnliche Uhrtürme wurden in vielen anderen Städten des Osmanischen Reiches errichtet, etwa in Aleppo, Beirut, Hama, Jaffa oder Nablus. Sie standen für die Modernisierung; die Menschen sollten sich an einer präzisen Uhrzeit orientieren anstatt traditionell an den Gebetszeiten, die sich nach dem Sonnenstand richteten.

Eine anekdotische Gemeinsamkeit konservativer, mehrheitlich sunnitischer Städte der Levante – Nablus in Palästina, Hama in Syrien oder Tripolis in Libanon – scheint heute die Vorliebe für Süßigkeiten zu sein. In Tripolis’ Qasr al-Helou, dem »Palast der Süßigkeiten«, geben sich Kinder und Erwachsene den Gaumenfreuden von Pistazien-Baklava oder mit Quark gefüllten und Rosensirup beträufelten Teigrollen hin. Manche sagen, hier gebe es die besten Süßigkeiten der ganzen arabischen Welt. Vielleicht ist der ausschweifende Genuss von Süßigkeiten eine etwas spießige Art, sich einer Leidenschaft hinzugeben, wenn andere Laster aus religiösen Gründen verpönt sind.

Die Geschichte der Levante ist Teil der Geschichte des Mittelmeerraumes. Ihr Schicksal ist mit dem Schicksal Europas verknüpft. Das jüngste Beispiel dafür sind die Geflüchteten, die in Booten über ebendieses Mittelmeer nach Europa zu gelangen suchen. Heute ist weitgehend vergessen, dass während des Zweiten Weltkrieges Zehntausende aus Europa in Ägypten, Palästina oder Syrien Zuflucht fanden.

Für mich steht die Levante auch für ein Lebensgefühl, das sich im Alltag äußert, in spontanen Gesprächen mit Fremden, in der großzügigen Gastfreundschaft und einem schwarzen Humor, mit dem man politische Situationen kommentiert, die einen eigentlich in die Verzweiflung treiben müssten. Man verirrt sich nie lange, weil immer jemand Zeit findet, um einem den Weg zu zeigen. Ich verbinde die Levante mit einer alltäglichen Improvisationsfähigkeit oder damit, dass man nie hungrig wird, weil man an jeder Ecke verlockende Imbissbuden findet.

Es sind die Stunden, die man spontan mit Freunden in einem Café verbringen kann, ohne dass man sich im Voraus verabredet hätte. Vielleicht bestellt man eine Wasserpfeife, einen Schwarztee mit frischen Pfefferminzblättern, einen arabischen Kaffee oder einen italienischen Espresso, vielleicht spielt man eine Runde Backgammon, vielleicht sitzt man einfach zusammen. Manche kennen ein ähnliches Lebensgefühl vielleicht aus Süditalien oder Spanien – aus dem mediterranen Europa eben.

Tripolis, das sind eigentlich zwei Städte, die zusammengewachsen sind. In Mina (arabisch für Hafen), das bis heute eine eigene Stadtverwaltung hat, entstand an der Küste vor Jahrtausenden eine erste urbane Siedlung – unter den Häusern von Mina liegt das phönizische und griechische Erbe von Tripolis begraben. Als im Mittelalter die Mameluken Tripolis von den Kreuzfahrern erobert hatten, bauten sie ein neues Stadtzentrum im Landesinnern, unterhalb der Zitadelle, welche die Kreuzfahrer einst zur Belagerung der Stadt errichtet hatten.

Früher trennten weitläufige Orangenhaine den Hafendistrikt von der Innenstadt von Tripolis. Für den Bau moderner Wohnhäuser pflügte man in den sechziger Jahren die Orangenhaine um, die Mina von der Innenstadt trennten. Wegen des Duftes der Orangenbäume im Frühling nannte man Tripolis al-faiha’, »die Parfümierte«. Aus ihren Blüten stellt man Orangenwasser her, das für Süßigkeiten oder ein »weißer Kaffee« genanntes heißes Getränk verwendet wird. Die Soziologin Nahla Chahal erinnert sich daran, wie sie als Kind mit ihrer Familie an Wochenenden durch die Orangenhaine zum Meer spazieren ging. Heute trauern viele den Orangenplantagen nach. »Es gibt keinen einzigen Orangenbaum mehr!«, ruft Bilal Mohsen aus, Romanfigur im Tripolis von Jabbour Douaihys Le Quartier américain, als er seinem Sohn die Stelle zeigt, wo er einst im Bürgerkrieg syrischen Soldaten aufgelauert hat.

Tripolis und Mina sind zwei historisch gewachsene Stadtzentren, die sich bis heute eine unterschiedliche Identität bewahrt haben. In der Altstadt von Tripolis fühlt man sich syrischen Binnenstädten wie Homs, Damaskus oder Aleppo nahe. Historisch haben die Städte viel gemeinsam. Alle waren sie Handelsstädte und administrative Zentren im Osmanischen Reich mit einer lokalen, sunnitisch-dominierten Elite von Notabeln und Statthaltern, die zum geografischen Syrien oder Bilad al-Sham gehörten.

Durch seine geografische Nähe zu Homs und die Handelswege, welche die Stadt mit Aleppo verbanden, war Tripolis ein integraler Teil des syrischen Wirtschafts- und Kulturraumes. Und so fühlt man sich bei einem Spaziergang durch den Souk von Tripolis unweigerlich an die Souks von Aleppo oder Damaskus erinnert.

Das Hafenviertel Mina lässt eher an einen italienischen Küstenort denken. Da sitzen die Männer auf Stühlen vor ihren Häusern entlang enger Gassen oder in ihrem Stammcafé und beobachten Passanten und Passantinnen, während die Jüngeren in Autos mit aufgedrehten Lautsprechern der Küste entlangfahren. An lauen Sommerabenden treffen sich Großfamilien in den Restaurants und essen Fisch und Mezze, Variationen von Vorspeisen, die im östlichen Mittelmeerraum Tradition haben und bei denen meist Olivenöl eine wichtige Zutat ist.

Zahlreiche Restaurants in Mina servieren auch Alkohol, vor allem da, wo die lokale christlich-orthodoxe Gemeinde verwurzelt ist; in der Innenstadt von Tripolis hingegen ist der Verkauf von Alkohol heute nicht mehr üblich. An der Monot-Straße, einer kleinen Flaniermeile in Mina – es ist die einzige in der Stadt –, reihen sich einige Pubs und Bars aneinander. Am Abend füllen sich die Tische entlang dieser Gasse; Nachbarn treffen sich auf ein Bier oder einen Whisky.

Gesprächspartner aus dem Hafenstädtchen Mina sehen sich gerne als progressiver an als ihre Mitbürger in Tripolis im Landesinneren. Sie heben die Koexistenz von Christinnen und Musliminnen hervor. Der christliche Anteil der Bevölkerung ist tatsächlich höher als in der Innenstadt. »Wir wollen, dass die Leute hier trinken oder beten können und dass alle frei sind«, sagt Elie Diab, ein lokaler Geschäftsmann. In Mina tragen die Männer im Sommer demonstrativ kurze Hosen, was in der islamischen Kultur verpönt ist.

»In Tripolis schauen sie mich komisch an, wenn ich mit Shorts komme«, sagt der Bürgerrechtler und Universitätsprofessor Samer Annous, der in Mina wohnt. Bewohnerinnen behaupten, Mina sei weltoffener, weil es am Meer liege. Tripolis, so findet Samer Annous, sei verschlossener. Als ob es sich vor dem Meer und der Öffnung zur Welt fürchte. Historisch sei die Stadt im Landesinnern aus Angst vor dem Meer entstanden – um sich besser vor einem möglichen Angriff der Kreuzfahrer von dort aus schützen zu können.

Man täte der Stadt aber Unrecht, spräche man von einem einfachen Gegensatz zwischen einem weltoffenen Mina am Meer und einem konservativen, engstirnigen Tripolis im Landesinneren und führte das auf eine historische Kontinuität zurück. So gab es in der Innenstadt von Tripolis früher ein reges Kulturleben, Kinos, Buchhandlungen und sogar Cabarets. Man fühlt sich dort auch heute noch wie in einer richtigen Stadt. Mina hingegen hat ein bisschen Dorfcharakter mit seinen Vierteln, in denen alle einander kennen und Fremde sofort ausgemacht werden.

Mit der Verarmung von Tripolis, der Abwanderung von großen Teilen des lokalen Bürgertums und der Zunahme konservativer Religiosität, befeuert von Krieg, Geopolitik und von sozioökonomischen Problemen, hat das Kulturleben gelitten. Von einst etwa dreißig Kinos der Stadt ist heute keines mehr regulär in Betrieb. Immerhin öffnete eines von ihnen bis zur Pandemie seine Türen für ein jährliches Filmfestival.

Der letzte große Entwicklungsschub in Tripolis liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. In den sechziger Jahren versuchte die libanesische Führung, die notorisch unzufriedene zweitgrößte Stadt des Landes wirtschaftlich aufzuwerten. Damals herrschte in der ganzen Region Aufbruchsstimmung. Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser hatte eben die Suezkrise zu seinen Gunsten entschieden, und es formierte sich eine neue internationale Bewegung, die eine Emanzipation der Länder des sogenannten globalen Südens vom Imperialismus versprach und sich dem Panarabismus verschrieb, der Idee einer großen, geeinten arabischen Nation. Tripolis erlebte wie andere Städte der Region einen kosmopolitischen Aufschwung.

In jener Zeit begann der Bau des Messegeländes von Tripolis, das niemand geringerer als der brasilianische Stararchitekt Oscar Niemeyer entworfen hatte, ein überzeugter Kommunist. Benannt ist es nach Rashid Karami, einem Spross der einst führenden Notabelnfamilie von Tripolis, der insgesamt achtmal Ministerpräsident Libanons war.

Rashid Karami kam 1987 bei einem Anschlag ums Leben. Er war eine von vielen libanesischen Führungsfiguren, die einem Attentat zum Opfer fielen. Das Messegelände, nie richtig fertig gebaut, ist heute im Verfallen begriffen. Unter anderem lag das am Bürgerkrieg, der zwischen 1975 und 1990 im Land wütete. Inkohärente Budgets, technische Probleme und Korruption hatten schon zuvor den Bau verzögert, dessen Vollendung ursprünglich für 1966 geplant war. Im Bürgerkrieg quartierten sich Milizen auf dem Areal ein und dann die syrische Armee, die nach dem Krieg bis 2005 als Besatzungsmacht im Land bleiben sollte. In einer Ecke des Messegeländes, so erzählen Bewohner, hätten Schergen des syrischen Regimes Menschen exekutiert.

Eigentlich ist das Areal für Besucherinnen geschlossen. Doch wenn man Glück hat, lässt einen der Wächter am Eingang trotzdem hinein. Es ist mit Abstand die größte Grünfläche in einer libanesischen Stadt; in Beirut sind selbst kleine Parks kaum zu finden. Auf über siebzig Hektaren erstreckt sich das Gelände. Zwischen Gartenanlagen stehen da ein großer Messepavillon und ein unfertiges Museum unter Spitzbogenarkaden, ein Beispiel dafür, wie die moderne Architektur traditionelle arabische Elemente aufgreift. Man findet ein experimentelles Theater, das ein bisschen wie ein Ufo aussieht, mit einer Kuppel aus Beton. Die Tribüne ist in den Boden versenkt, und Stufen mit Sitzreihen führen hinunter. Wer etwas hineinruft oder auf den Boden stampft, löst ein irres Echo aus, das einem Gänsehaut über den Körper jagt. Weiter hinten auf dem Gelände führt eine Brücke zu einer Freilichtbühne mit wiederum gestuften Plastiksitzreihen unter einer riesigen Betonarkade.

Es ist ein faszinierendes architektonisches Denkmal und wäre ein öffentlicher Raum, der seinesgleichen sucht. Doch die Kosten für eine Restaurierung wären hoch – geschätzt vierzig Millionen US-Dollar –, und bisher will sie niemand übernehmen.

Am Rand des Messegeländes steht heute das Quality-Inn-Hotel, dessen Lobby trotz stolzer Zimmerpreise wie die eines heruntergekommenen Provinzhotels aussieht. Manchmal werden hier politische Delegationen einquartiert und Konferenzen veranstaltet, nicht weil das Hotel mit Qualität seinem Namen gerecht würde, sondern eher weil es keine Alternative gibt und immer jemand jemanden kennt, der irgendwelche Deals einfädelt.

Dennoch läuft das Hotel schlecht. Die Verwaltungsbehörde des Messegeländes wollte es 2019 mit Verweis auf Vertragsablauf und ausstehende Schulden seitens des Hotelbetreibers unter ihre Kontrolle bringen. Der Betreiber wirft jedoch der Behörde vor, sie habe ihren Teil des Vertrags nicht eingehalten, der sie zur Instandhaltung des Hotels und des Messegeländes sowie zur regelmäßigen Veranstaltung internationaler Messen verpflichtet hätte. Er habe das Hotel mit Gewalt unter seine Kontrolle zurückgebracht, sagen Bewohner. Der Konflikt um das Hotel ist beispielhaft für die Misswirtschaft und die bisweilen mafiösen Vorgänge in der lokalen Geschäftswelt.

Der Krieg von 1975 bis 1990 setzte nicht nur dem Ausbau des Messegeländes ein Ende. Die Ölraffinerie beim Hafen wurde durch Artilleriefeuer zerstört. Auch die Eisenbahn liegt seither still – neben der Raffinerie steht ihr zerfallender Bahnhof. Essenzielle Dienstleistungen wie die Stromversorgung wurden seither kaum ausgebaut, denn die Politik ist meist vom Machtgerangel der einstigen Warlords und ihrer Verbündeten, die heute das Land regieren, paralysiert.

Wirtschaftlich ist Tripolis von Syrien abhängig; dorthin geht die einzige Landverbindung neben der nach Beirut. Doch die Beziehungen zum Nachbarland waren schon bald nach der Grenzziehung zwischen den beiden Ländern von politischen Krisen und der Einführung von Zöllen belastet und heute vom Krieg, der in Syrien seit zehn Jahren tobt.

Tripolis hat aber ironischerweise durch seine periphere Lage und seine wirtschaftliche Isolation sein Kulturerbe verhältnismäßig besser bewahrt als Beirut, das im Bürgerkrieg viel stärker beschädigt wurde. Dort verlief die einstige »grüne Linie«, die Libanons Hauptstadt während des Bürgerkrieges in einen christlichen Ost- und einen mehrheitlich muslimischen Westteil spaltete, mitten durch das historische Stadtzentrum.

Stadtbewohnerinnen erzählen, dass der Beiruter Souk bei Kriegsende noch relativ intakt gewesen sei, dass er aber unmittelbar danach dem Erdboden gleichgemacht worden sei – vermutlich, weil jemand eine Investitionsgelegenheit im Rahmen des Wiederaufbaus sah. Seit Ende des Krieges hat die ungezügelte Immobilienspekulation Beirut bis aufs Unkenntliche verändert. Wohnhäuser mit kunstvollen Spitzbogenfenstern und ornamentierten Plattenböden, die im Krieg dem Zerfall überlassen waren, mussten eilig hingeklotzten Hochhäusern weichen. Im komplett neu gebauten glitzernden »Souk« von Beirut bieten internationale Labels Designermode für Reiche an. Es sind dieselben Labels, die man überall auf der Welt an jeder beliebigen Einkaufsstraße für gut Betuchte findet.

Der Tripolitaner Souk aus mamelukischer Zeit hat den Bürgerkrieg und die Immobilienspekulation überlebt und wurde vor ein paar Jahren sogar restauriert – allerdings nicht sorgfältig, wie Bewohner murren. Im Zentrum von Tripolis stehen bis heute viele Häuser mit prunkvollen, von der italienischen Renaissance inspirierten Fassaden. Es ist gar kein Geld da, um an ihrer Stelle etwas Profitableres zu bauen. Die Gebäude sind jedoch in einem beklagenswerten Zustand.

Bewohnerinnen fühlen sich mit dem historischen Erbe durchaus verbunden. Eine Facebook-Gruppe, deren Mitglieder regelmäßig historische Fotos von Tripolis und Aufnahmen historischer Gebäude posten, erfreut sich großer Beliebtheit. Aber niemand lebt gerne in Armut und mit schlechter Infrastruktur. So nähren die zerfallenden Prunkbauten die allgegenwärtige Nostalgie.

Die Sehnsucht nach einer vergangenen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Blüte ist im Nahen Osten verbreitet, und in Tripolis ganz besonders. Ein Grund dafür mögen die schiere Geschwindigkeit und die Brutalität sein, mit der die Moderne in die Region eingebrochen ist. Der heutige Staat Libanon ist erst seit etwas über 75 Jahren unabhängig. Der Prozess der Modernisierung setzte im Wesentlichen erst vor zweihundert Jahren ein und stand unter dem Einfluss europäischer Kolonialmächte, die in der Region um Macht buhlten.

Mit der Moderne verbinden deshalb viele auch ein Gefühl der Fremdbestimmung. Es wäre zwar absurd, wollte man bestreiten, dass viele Probleme der Region hausgemacht sind. Aber im letzten Jahrhundert wurde an Orten wie Paris, London, Washington oder Moskau kräftig über das Schicksal des Nahen Ostens mitentschieden.

Die Kolonialzeit ist nur ein Beispiel dafür, ein anderes wäre der Kalte Krieg, der in diesem Teil der Welt oft ein heißer Krieg war. Die globale Geopolitik oder die Rivalität zwischen den nordatlantischen Alliierten und der Sowjetunion verwandelte in der Zeit viele Konflikte des Nahen Ostens in sogenannte Stellvertreterkriege, wobei die Bewaffnung und Unterstützung lokaler Konfliktparteien für die Großmächte der Wahrung des eigenen Einflusses in der Region diente – so auch in Libanon.

In Tripolis ist die Sehnsucht nach der Vergangenheit auch mit dem Traum vom Anschluss an die Region, von der Überwindung der kolonialen Grenzen und davon, erneut zu einer bedeutenden Hafenmetropole aufzusteigen, verbunden. Einst identifizierte sich Tripolis vor allem mit dem Arabertum oder mit Syrien. In jüngerer Zeit haben Bewohnerinnen der Stadt vermehrt im Islam ein Banner für ihre Identität gefunden. Eine Skulptur in Form des arabischen Wortes allah für Gott, die Fundamentalisten während des Bürgerkrieges in den achtziger Jahren in der Stadt errichteten, wird man heute nicht mehr los; Versuche, das Wort »Gott« zu entfernen, lösen Proteste aus, denen sich in der mehrheitlich religiös-konservativen Stadt niemand offen zu widersetzen wagt.

Auf dem Höhepunkt der kriegerischen Auseinandersetzungen im benachbarten Syrien wehte bei der Allah-Skulptur auch die schwarze Flagge des syrischen al-Qaida-Ablegers. Doch heute gibt es für diese Art von Sympathiebekundungen keinen Raum mehr. Aufständische und jihadistische Gruppen wurden aus dem Grenzgebiet zu Syrien vertrieben, während in Tripolis zahlreiche tatsächliche wie mutmaßliche Unterstützer im Gefängnis verschwanden.

»Natürlich gingen sie zum Kämpfen nach Syrien, als dort rebelliert wurde, natürlich wollten sie sich Nasser anschließen, als eine arabische Einheit bestand. In der kollektiven politischen Imagination war Tripolis einst eine nasseristische Stadt; es gab für sie keinen Anführer außer Nasser. Jetzt weiß sie nicht mehr, wer sie ist oder zu wem sie gehört«, sagte die Soziologin Nahla Chahal in einem Gespräch 2017 über die Marginalisierung ihrer Heimatstadt und deren Streben nach regionalem Anschluss.

In den Jahren nach dem Arabischen Frühling von 2011 breitete sich Resignation aus, in Tripolis, wie in vielen anderen Teilen der arabischen Welt. Nachdem die Volksaufstände fast überall entweder durch brutale Militärapparate erstickt worden waren oder sich mit dem Zutun der Regime in Bürgerkriege verwandelt hatten, war keine Kraft mehr da.

Dann geschah das Unerwartete. Als sich die libanesische Bevölkerung im Herbst 2019 gegen die bestehenden Verhältnisse erhob, überschwemmte ein Meer von libanesischen Flaggen die Straßen und Plätze von Tripolis. Weder die Flaggen politischer Parteien noch islamistischer Bewegungen waren zu sehen. Die Menschen waren aktiv geworden und forderten politische Veränderungen – und zwar im Rahmen des libanesischen Nationalstaates. Tripolis schien sich endlich mit seiner libanesischen Identität versöhnt zu haben, just in dem Moment, da sich das Land auf den Abgrund zubewegte.

Wo liegt der Nahe Osten?

Ein geografisch vage definiertes Gebiet

Für viele ist der »Nahe Osten« ein Begriff, der ein scheinbar klar definiertes Gebiet bezeichnet. Man denkt dabei vielleicht an endlose Konflikte, an das Heilige Land, an eine muslimisch-arabische Region, an Religiosität und Fanatismus oder an frauenfeindliche Gesellschaften. Wenn ich fremden Menschen erzähle, was mein Beruf ist, fragen sie oft als Erstes, wie das denn als Frau sei und ob ich »dort unten« ein Kopftuch trüge.

Meistens trage ich kein Kopftuch. Gesetzlich vorgeschrieben ist es ja nur in Iran, der einzigen islamischen Republik in der Region. In Beirut überbieten sich manche Frauen mit tiefen Dekolletés und kurzen Miniröcken, was die Macher der US-amerikanischen Fernsehserie »Homeland« freilich nicht davon abhielt, dort auch der amerikanischen Heldin der Serie ein Kopftuch umzulegen. Zugleich sagt die Kleidung wenig darüber aus, wie patriarchal eine Gesellschaft ist, denn rechtlich sind die Libanesinnen ähnlich diskriminiert wie Frauen in anderen Ländern der Region. Aber von welcher Region ist hier eigentlich genau die Rede?

Geografisch ist der Nahe Osten gar nicht so einfach zu bestimmen. In der Regel umfasst die Region, auch Mittlerer Osten (englisch »Middle East«) genannt, die Länder der Levante – Syrien, Libanon, Israel und die palästinensischen Gebiete, manchmal die Türkei –, Iran, den Irak, Jordanien, die Arabische Halbinsel – Saudi-Arabien, Jemen und die kleinen Golfmonarchien – und Ägypten. Manchmal sind die Maghreb-Staaten Nordafrikas und Lybien mitgemeint, obwohl der Maghreb nun gar nicht im Osten liegt – auf Arabisch heißt maghreb »wo die Sonne untergeht«, also Westen.

Die USA unter George W. Bush führten 2004 den Begriff »Greater Middle East« ein, ein Jahr nach dem Einmarsch im Irak. Das geschah im Rahmen einer Initiative, die angeblich Reformen und Demokratisierung in mehrheitlich muslimische Länder von Nordafrika über den Sudan bis in die Levante, nach Afghanistan und nach Pakistan bringen sollte.

Der Nahe Osten ist kein Kontinent wie Europa. Wir zählen Länder von Westasien ebenso wie welche von Nordafrika dazu. Es sind zwar mehrheitlich arabisch-muslimische Länder. Dennoch sind weder alle Länder mit muslimischer Mehrheit inbegriffen, noch sind alle dazugehörigen Länder arabischsprachig.

Die arabische Sprache ist sicher prägend für die Region. Insbesondere im Arabischen Frühling 2011 haben die Protestbewegungen verschiedener arabischsprachiger Länder einander inspiriert. Daneben gibt es aber eine Vielzahl anderer Identitäten. Im Irak benutzt eine junge Generation sumerische Symbole in Abgrenzung von der iranischen und arabischen Einmischung in ihrem Land. Sudanesinnen betonen ihre afrikanische Identität, weil sie mit der Intervention der arabischen Nachbarn und der islamistischen Politik des gestürzten Langzeitherrschers Omar al-Bashir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Als Besucherin in Iran wird einem oft unaufgefordert erläutert, dass die Perser den Arabern zivilisatorisch haushoch überlegen seien und dass Iran wenig mit dem arabischen Nahen Osten gemein habe. Viele Libanesinnen fühlen sich Europa kulturell näher als ihren arabischen Nachbarn. In Damaskus braucht es nicht viel, um einer Gesprächspartnerin eine Tirade über die angeblich rückständigen Saudis zu entlocken.

Die Religion des Islam und ihr Kulturerbe sind auch prägende Faktoren der Region, für Muslime wie für Minderheiten. Viele Musliminnen finden positive, einigende Elemente der Identifikation im Islam. Minderheiten grenzen sich oft von der Mehrheitsreligion ab. Doch auch der islamische Kulturraum ist nicht deckungsgleich mit dem geografischen Gebiet des Nahen Ostens; man denke daran, dass Indonesien mit über zweihundert Millionen Einwohnerinnen weltweit das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung ist. Im Zeitalter der Globalisierung verfließen die Grenzen ohnehin mehr denn je.

Der Nahe Osten ist auch kein politischer Zusammenschluss. Vielmehr haben die Beziehungen unter den verschiedenen Ländern oft feindseligen Charakter. Auf wirtschaftlicher Ebene ist die Region schlecht integriert. Laut dem Economist vom 22. Februar 2020 exportieren arabische Länder nur 16 Prozent ihrer Güter in andere Länder der Region – während die Quote unter asiatischen Staaten 52 Prozent beträgt und innerhalb der Europäischen Union 63 Prozent.

Das Gebiet ist auch nicht durch eine gemeinsame Geschichte definiert, die älter als ein Jahrhundert ist. Das letzte große islamische Imperium, das bis 1918 Bestand hatte, war das Osmanische Reich. Aber die Balkanländer, die einst dazu gehörten, zählen nicht zum heutigen Nahen Osten. Andere Länder, die nicht von den Osmanen beherrscht wurden, Teile der Arabischen Halbinsel oder Iran etwa, werden hingegen mitgerechnet. Was also macht den Nahen Osten zur Region?

Der Ursprung des englischen »Middle East« geht in die Zeit des britischen Imperialismus zurück. Es taucht im britischen Sprachgebrauch um 1900 auf, in Zusammenhang mit der Kolonie in Indien oder mit britischen Interessen am Persischen Golf – beziehungsweise am Arabischen Golf, nach arabischer Auffassung. Daneben gab es im Englischen auch den Begriff »Near East«. Etabliert waren die Begriffe damals aber nicht; noch die Karte des Sykes-Picot-Abkommens1 von 1916 trug den Titel »Karte der Osttürkei in Asien, Syrien und Westpersien«.

Erst in den sechziger Jahren, während des Kalten Krieges, fiel im Englischen die Definition von »Near East« mit der Definition von »Middle East« zusammen. Die beiden Begriffe bezeichneten praktisch ausschließlich Länder mit muslimischen Mehrheiten. Der Begriff trennt den Kulturraum des Mittelmeers in eine nördliche und eine südliche Hälfte, einen Teil mit christlicher und einen Teil mit muslimischer Mehrheit, Europa und den Rest. »Middle East« bezeichnete ein Gebiet, das im Zentrum geopolitischer Machtkämpfe zwischen den nordatlantischen »westlichen« Mächten und dem sowjetisch angeführten Ostblock stand.

Insbesondere aus US-amerikanischer Sicht war der Middle East schon früh negativ konnotiert – von der Ölkrise über die Geiselnahme auf der amerikanischen Botschaft in Teheran bis zu den Anschlägen auf amerikanische Truppen in Libanon. Für die USA war diese Weltgegend ein feindseliger Ort, dem sie jedoch nicht den Rücken kehren konnten, zumal sie eine Zunahme von sowjetischem Einfluss verhindern, den Zugang zu Erdöl sichern und ihre israelischen Verbündeten unterstützen wollten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion löste der islamische Fundamentalismus den Kommunismus als wichtigstes Feindbild für die USA und ihre Verbündeten ab. Einst hatten sie Islamisten als Gegengewicht zu kommunistischen Bewegungen in der Region unterstützt. Nun, nach Ende des Kalten Krieges, folgte der sogenannte »Krieg gegen den Terror«.

»Gott schuf den Nahen Osten und sagte: Es werde Breaking News!« So betitelte der libanesisch-britische Komiker und Architekt Karl Sharro sein satirisches Buch. Tatsächlich scheint die so vielseitige Region des Nahen Ostens vor allem den Ruf einer Region von Konflikten zu haben. Doch Gewalt ist keine historische Konstante, und Europa kann mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg in der Rangliste von Regionen, in denen es in der Moderne zu Gewaltexzessen kam, durchaus mithalten.

Vielleicht eint die Länder des Nahen Ostens, dass sie im Fokus rivalisierender Hegemonialpolitik stehen. Mit dem Kalten Krieg und dem globalen Wettrüsten stiegen die globalen Waffenexporte um mehr als das Doppelte über einen Zeitraum von nur zehn Jahren, 1972 bis 1982, wie der Konfliktforscher Jacob Mundy festhält. 1982 gingen, laut Mundy, ganze 42 Prozent der weltweiten Waffenlieferungen in den Nahen Osten, wo die verfeindeten Weltmächte um Einfluss und Verbündete buhlten.

Seit den siebziger Jahren fanden 40 Prozent aller internationalisierten Bürgerkriege, also lokalen Konflikte, in die sich internationale Mächte einmischen, im Nahen Osten statt. Die Region wurde zu einem Brennpunkt der Instabilität, was die Ölpreise in die Höhe trieb. Die führenden Waffenexporteure sind bis heute die nordatlantischen Mächte und ihr geopolitischer Rivale Russland. In jüngster Zeit sind die USA in der Region weniger direkt involviert. Ihre lokalen Verbündeten wie Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen sich selbst vermehrt in Führungsposition zu bringen. Die Emirate sind besonders ambitioniert; sie haben unlängst offizielle Beziehungen mit Israel aufgenommen. In Kooperation mit den USA unternehmen sie Militäreinsätze gegen al-Qaida im Jemen.

Neben den Rivalitäten der Weltmächte hat sich im Nahen Osten auch eine regionale Politik der Einmischung etabliert. Zuletzt hat sich das im Arabischen Frühling von 2011 gezeigt, als in vielen arabischen Ländern Volksbewegungen den Sturz ihrer Regime forderten, inspiriert von der Jasminrevolution in Tunesien. In der Folge gab es eine Reihe von Interventionen, direkt und indirekt, militärisch oder finanziell, von regionalen Rivalen, die versuchten, die Umbrüche zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das führte mitunter zu Stellvertreterkriegen. So hat die iranisch-saudische Rivalität Bürgerkriege und lokale Konflikte angeheizt. Diese Rivalität hängt letztlich auch mit der US-amerikanischen Hegemonialpolitik zusammen, die unter anderem darauf ausgerichtet ist, Iran zu schwächen. Hegemoniale Politik hat die Entstehung des Nahen Ostens entscheidend geprägt und bestimmt die Geschicke in der Region bis heute.

Die meist überproportional großen Sicherheitsapparate nahöstlicher Länder, die in Wahrheit oft eher für Unsicherheit sorgen, haben ihren Ursprung teilweise im Kolonialismus. Die Kolonialisierung des Nahen Ostens kam spät, nachdem bereits die Sklaverei abgeschafft worden war, und geschah deshalb weniger direkt. Statt eigene Truppen im großen Stil zu schicken, bauten die Kolonialherren in vielen Ländern im Bündnis mit lokalen Eliten Militärverwaltungen auf, die Aufstände gegen die koloniale Neuordnung und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Umbrüche unterdrückten. Die aufgeblasenen Militärapparate blieben nach der Unabhängigkeit stark – zumal solche Institutionen nicht dafür bekannt sind, freiwillig zu schrumpfen.

Die mit Ölexporten finanzierten Waffenimporte haben aufgeblasene Sicherheitsapparate gestärkt, die ihren Machterhalt als erste Priorität ansehen – auf Kosten von Investitionen in Bildung, zivile Infrastruktur oder Gesundheitsversorgung. Auch ein Mangel staatlicher Dienstleistungen ist eine Gemeinsamkeit der Länder des Nahen Ostens. Ein weiteres Phänomen, das in vielen dekolonisierten Ländern über den Nahen Osten hinaus für einen Mangel an öffentlichen Geldern sorgte, waren die Kapitalbewegungen weg von den ehemaligen Kolonien ab den fünfziger Jahren, von denen sogenannte Steuerparadiese, allen voran die Schweiz, profitierten. Nicht nur entzogen Weiße ihre mit Steuervorteilen erwirtschafteten Vermögen in den ehemaligen Kolonien so dem Fiskus bei der Heimkehr. Auch die lokalen Eliten entdeckten bald die Vorteile von Schweizer Bankkonten. Schweizer Bankiers warben in den fünfziger Jahren in Beirut um Kundschaft mit geheimen Nummernkonten. Durch das libanesische Bankenzentrum eröffnete sich ihnen der Zugang auf die Märkte der ganzen Region.

Das Thema Potentatengelder sorgt bis heute sporadisch für Schlagzeilen, etwa im Arabischen Frühling, als unter anderem der gestürzte ägyptische Autokrat Hosni Mubarak im Verdacht stand, Gelder veruntreut und in die Schweiz oder nach Großbritannien geschafft zu haben. Unlängst waren Schweizer Bankkonten zusammen mit Briefkastenfirmen und Offshore-Steuerparadiesen im Zusammenhang mit dem Kollaps der libanesischen Wirtschaft und Untersuchungen zu Geldern, die Mitglieder der libanesischen Elite mutmaßlich veruntreut und ins Ausland geschafft haben, wieder mal ein Thema.

Zwar bleibt vieles über diese Geldflüsse im Dunkeln. Jedoch hat 2016 eine breit angelegte Untersuchung von einem Expertenkonsortium mit Mitgliedern aus den USA, Brasilien, Norwegen, Indien und Nigeria spektakuläre Erkenntnisse veröffentlicht. Die Studie hat erstmals sämtliche Geldflüsse zwischen reichen und armen Ländern bilanziert. Die Forscher sind zum Schluss gekommen, dass 1,3 Trillionen Dollar an Entwicklungsgeldern und Investitionen in Entwicklungsländer gelangt sind. Doch in derselben Zeit sind 3,3 Trillionen Dollar in die andere Richtung geflossen. Seit 1980 sind 16,3 Trillionen Dollar vom sogenannten Globalen Süden in die entwickelten Länder geflossen, was ungefähr dem Bruttosozialprodukt der USA entspricht. Der größte Teil davon geht auf Kapitalflucht zurück. Das ist ein globales Problem, das wenig spezifisch für die Länder des Nahen Ostens ist, doch die Zahlen illustrieren die weltweiten Machtverhältnisse, in denen auch der Nahe Osten situiert ist.

Der »Orient« als Vorstellung und Realität

Noch vager als der »Nahe Osten« und nicht minder mit Klischees behaftet ist der Begriff des Orients. Was im Grunde einfach Osten heißt, konnte einst die Region östlich von Europa bis nach China bezeichnen. Später wurde der Begriff zunehmend für jene Weltgegend verwendet, die heute als der Nahe Osten gilt. Der Orient ist das Gegenstück zum europäischen Okzident, und die Vorstellung davon wandelte sich mit dem Wandel Europas selbst. So war im prüden viktorianischen England die Idee vom orientalischen Harem eine Projektionsfläche für erotische Vorstellungen von sexueller Freizügigkeit, inspiriert von den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Heute ist der Orient der europäischen Vorstellungen ein Kulturraum, in dem durchweg sexuelle Prüderie herrscht.

Die intellektuelle Vorstellung vom Orient als Gegensatz zum Okzident und das Klischee vom orientalischen Tyrannen gab es schon in Werken der antiken griechischen Literatur, entstanden unter dem Eindruck der Bedrohung durch die Perser. Oft ging diese Vorstellung mit Projekten militärischer Expansion einher. In der Vorstellungswelt der Kreuzfahrer stand ein islamisches Morgenland einem christlichen Abendland gegenüber. Im 19. Jahrhundert wurde aus der Frage, wie sich die europäischen Mächte dereinst die Gebiete des zerfallenden Osmanischen Reiches – karikiert als »der kranke Mann am Bosporus« – aufteilen sollten, schlicht »die östliche Frage«. In Deutschland, das während des Ersten Weltkrieges mit dem Osmanischen Reich gegen die Ententemächte kämpfte, kursierten Ideen, wie man »die Muslime« als Glaubensgemeinschaft in verschiedenen Teilen der Welt zum »Heiligen Krieg« gegen die Imperien von Frankreich, Großbritannien und Russland mobilisieren könne.

Die Menschen, die in Europa als »Orientale« galten, verstanden sich keineswegs alle als Teil einer kulturellen, politischen oder geografischen Einheit. Die Gebiete unter islamischer Herrschaft waren zur Zeit der Kreuzzüge untereinander so zerstritten, dass die Kreuzfahrer eher eine Bedrohung am Rande darstellten. Die Kriege mit den »Franken«, wie man sie pauschal nannte, waren für die meisten Musliminnen und Muslime keineswegs der zentrale Konflikt ihrer Zeit; die mongolischen Herrscher etwa, die selbst zum Islam konvertiert waren, galten als die viel größere Bedrohung.

Überhaupt gab es über Jahrhunderte unter der eher losen Herrschaft verschiedener islamischer Reiche eine enorme religiöse, kulturelle und sprachliche Vielfalt mit diversen regionalen Identitäten. Was hatten im 19. Jahrhundert ein Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Tunis, die Tochter eines Beduinenscheichs auf der Arabischen Halbinsel, eine Bauernfrau in Anatolien und ein christlicher Händler in Beirut gemeinsam? Selbst wer nominell unter demselben Herrscher lebte, hatte je nach Region, Sprache, Religionszugehörigkeit oder Beruf eine andere Identität und Lebensrealität.

Die Hafenstädte des Maghreb waren damals mit dem europäischen Mittelmeerraum wirtschaftlich und kulturell stärker verbunden als mit Südarabien und sind es heute immer noch – auch wenn der Austausch über das Mittelmeer mit den heutigen Visumsregeln keineswegs auf Augenhöhe stattfindet. Historisch gehörte der Islam lange Zeit zum europäischen Kontinent. Im Mittelalter herrschten über siebenhundert Jahre muslimische Dynastien auf Teilen der Iberischen Halbinsel. In der europäischen Geschichtsschreibung wird diese Zeit oft als eine temporäre Fremdbesetzung dargestellt, obwohl sich in den kosmopolitischen Gesellschaften Andalusiens eine reiche, eigenständige lokale Kultur entwickelte, die sich in der Musik, Literatur, Poesie und Sprache ausdrückte. Sieben Jahrhunderte sind keine Zwischenzeit, wenn man bedenkt, dass die Kolonisierung Amerikas vor fünfhundert Jahren begann.

Der palästinensisch-amerikanische Literaturprofessor Edward W. Said stellte in seinem berühmt gewordenen Buch Orientalismus