7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Die Christenheit wurde über Jahrhunderte hinweg durch ihre Kirchen in ihrem Glaubensverständnis geprägt. Es stellt sich die Frage: Lesen Christen die Bibel wirklich unbefangen oder sind sie durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession nicht mehr in der Lage, die Heilige Schrift objektiv zu beurteilen? Könnte es sein, dass der Großteil der Christen bereits vor langer Zeit vom richtigen Weg abgekommen ist, weil sie den Lehren ihrer Kirchen geglaubt und nicht hinterfragt haben? In einer Zeitreise zurück zu den Wurzeln der Bibel, bis hin zur Reformation, versucht der Autor, mit analytischem Geschick schonungslos aufzuzeigen, wo und wann die Kirchen von der biblischen Wahrheit abirrten. Die Folgen sind dramatisch und es droht für viele, wie in der Bibel vorausgesagt, der Abfall vom Glauben. Doch es gibt einen Ausweg ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 264

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

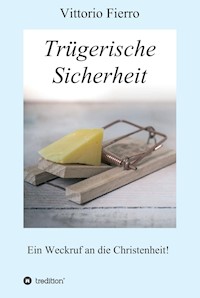

Trügerische Sicherheit

von Vittorio Fierro

„Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben; denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott.“(Offb. 3,2)

Danke!

An erster Stelle möchte ich meinem Herrn und Erlöser danken! Der Glaube an Ihn war das Benzin im Motor, welches mich antrieb, nebenberuflich - in einem Zeitraum von ca. zwei Jahren - dieses Buch zu schreiben.

Danken möchte ich auch meinen Freunden und Familienangehörigen. Sie mussten mir, während der Entstehungsphase des Buches, immer wieder ihr Ohr leihen. In nicht immer einfachen Gesprächen bewiesen sie Geduld und gaben mir das eine oder andere Mal den Anstoß, manch einen Gedanken aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Namentlich hervorheben möchte ich meine liebe Frau Adriana. Sie hielt mir in den vielen Monaten, an denen ich an der Schreibtastatur saß, immer den Rücken frei. Außerdem stand sie mir mit Rat und Tat zur Seite.

Vielen Dank mein Schatz!

Vittorio Fierro

Trügerische Sicherheit

Ein Weckruf an die Christenheit!

© 2018 Vittorio Fierro

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN Paperback:

978-3-7469-9076-7

ISBN Hardcover:

978-3-7469-9077-4

ISBN e-Book:

978-3-7469-9078-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Alle Bibelstellen sind soweit nicht anders vermerkt, aus der Schlachter-Bibel 2000 entnommen.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Vorwort

1. Zurück zu den Wurzeln! Wie entstand unsere heutige Bibel?

2. Glaubten die ersten Christen an die Unverlierbarkeit des Heils?

3. Mein Verständnis von “Glauben und Werke“ im Lichte der Bibel

4. Wie erreichen wir unser Ziel, das ewige Leben?

5. Wie unterscheiden sich Gebote, Gesetze und Werke?

6. Werke sind nicht gleich Werke

7. Gab Gott einen neuen Bund, um die Gebote aufzuheben?

8. Wie schaffen wir es, die Gebote/Gesetze einzuhalten?

9. Gibt es unechte Christen?

10. Was ist wahrer Glaube?

11. Bibelstellen, die das Handeln des Gläubigen fordern

12. “Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“ Vorherbestimmung oder freier Wille?

13. Bibelstellen, die scheinbar die Unverlierbarkeit des Heils untermauern

14. Welche Aufgabe hat der Heilige Geist in puncto “Heilssicherheit“?

15. Ursprung der “Unverlierbarkeit des Heils“ - Lehre und die Rolle Martin Luthers

16. Die dunkle Seite Martin Luthers

17. Welche Folgen hat die “Unverlierbarkeit des Heils“ - Lehre für die Gemeinde Christi?

18. Wer könnte Interesse daran haben, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen?

Schlusswort

Abkürzungen

Literaturverzeichnis

Einführung

Alle zitierten Bibeltexte stammen aus der Schlachter-Bibel 2000. Sie ist dafür bekannt, den Grundtext sinngemäß genau in verständlichem, prägnantem Deutsch wiederzugeben. Es war mir wichtig, den Leser nicht durch verschiedene Bibelübersetzungen zu irritieren. Außerdem wollte ich nicht den Zweifel erwecken, dass ich das Wort Gottes, zur Untermauerung meiner Thesen, gegeneinander ausspiele und für meinen Zweck missbrauche. Nichts liegt mir ferner!

Grundsätzlich war es mir bei der Ausarbeitung des Themas wichtig, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Aus diesem Grund habe ich den Versuch unternommen, mit möglichst wenig externen Quellen auszukommen. Nachweise aus dem Internet wurden, wo erforderlich, mit einbezogen und als Fußnote hinterlegt. Vor allem der jüngeren Leserschaft sollte damit ein schnelleres und leichteres Überprüfen der Inhalte ermöglicht werden. Wo dies dem interessierten Leser nicht ausreicht, darf er sich im Literaturverzeichnis weiterer Quellen bedienen.

Um die Geradlinigkeit des Buchaufbaus beizubehalten, wurde im Inhaltsverzeichnis auf Unterkapitel verzichtet. Es existieren zwar innerhalb der einzelnen Kapitel immer wieder kleinere Unterthemen, jedoch sind alle mit dem Hauptthema des jeweiligen Kapitels verbunden.

Zitate wurden in der Rechtschreibung und Grammatik nicht der aktuellen Schreibweise angepasst, sondern in der ursprünglichen Form belassen.

Es war mir ein großes Anliegen, meine Thesen mit möglichst vielen Bibelstellen glaubhaft zu untermauern. Das Alte und Neue Testament sollten dabei in gleicher Weise herangezogen werden, um nicht meinen, sondern Gottes Gedanken Raum zu geben. Damit die Aufmerksamkeit sowie der Lesefluss nicht verloren gehen, habe ich die meisten Bibelverse nicht nur benannt, sondern in ausgeschriebener Form dem Leser wiedergegeben.

Zusätzlich habe ich, um auch Laien ein besseres Verständnis des Textes zu ermöglichen, mit Exkursen zwischen den Kapiteln versucht, Wichtiges oder nicht geläufige Begrifflichkeiten zu erklären.

Im vorliegenden Buch beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Christen ihr Heil wieder verlieren können, oder ob das ewige Leben, mit der Bekehrung, unverlierbar gesichert ist. Bevor wir uns aber dieser Fragen widmen, ist es zunächst wichtig, ein Grundverständnis für das Thema zu bekommen. Nachfolgend möchte ich aus diesem Grund wichtige Zusammenhänge erklären, damit die Thematik im Buch besser verstanden werden kann:

„Heilsgewissheit bezeichnet im protestantischen Christentum die Gewissheit des Glaubenden, vor dem Jüngsten Gericht von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden. Diese Gewissheit gründet sich darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend die Schuld der ganzen Welt getragen hat und dem, der sich auf ihn verlässt, die von ihm geschaffene Vergebung zueignet: „[Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat]“ (Joh. 3,16). Diese Heilsgewissheit wird entweder als „Unverlierbarkeit des Heils“ („Beharren in der Gnade“) verstanden oder als ein aktueller Zustand des Gerettetseins, der zukünftige negative – von Gott gegebenenfalls respektierte – Entscheidungen des Menschen nicht ausschließt.

Grundlage der Heilsgewissheit: In der reformatorischen Theologie wird Heilsgewissheit (certitudo) von Heilssicherheit (securitas)unterschieden. Securitas bezeichnet die objektive Sicherheit, von Gott angenommen zu sein und aufgrund des Glaubens ewiges Leben zu haben: „[und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen] “ (Joh. 10,28). Mit certitudo wird die subjektive, […] Gewissheit ausgedrückt […] Diese kann aber auch von persönlichen Gefühlen abhängig sein.

Geschichte: Heilsgewissheit ist ein spezifisch protestantischer Begriff, da andere Konfessionen und Religionen in der Regel davon ausgehen, der Mensch könne durch gute Werke selbst zu seiner Erlösung beitragen. Da die eigenen Werke aber ein steter Unsicherheitsfaktor bleiben, kann daraus keine absolute Heilsgewissheit entstehen. Demgegenüber betont vor allem das Luthertum, „[So kommen wir nun zu dem Schluß, daß der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes]“ (Röm. 3,28). Gute Werke seien Frucht und Folge des Glaubens an Jesus Christus, könnten aber die „Gerechtigkeit“, also den Freispruch vor dem Gericht Gottes, nicht bewirken. In der Kirchengeschichte haben sich besonders Paulus, Augstinus und Martin Luther mit dem Thema der Heilsgewissheit beschäftigt. Die katholische Gnadenlehre misst der individuellen Heilsgewissheit geringere Bedeutung bei und vollzieht die Unterscheidung von securitas und certitudo nicht mit. Sie weist auf jene Christus- und Apostelworte hin, die das Endgericht nach den Werken verkünden, und sieht darin das unentbehrliche Korrektiv zu einem rein innerpsychischen Glaubensbegriff.“1

Die Auseinandersetzung, welche Lehre nun die richtige ist, fand ihren Höhepunkt unter den Schriftgelehrten Johannes Calvin und Jacobus Armin. Ihre Anhänger nannte man daher Calvinisten oder Arminianer.

Exkurs:

„Johannes Calvin (latinisiert: Ioannes Calvinus, daraus regalliziert Jean Calvin ([ʒɑ̃ kalvɛ]),̃ auch Johan Calvin, eigentlich Jehan Cauvin ([ʒɑ̃ koːvɛ]);̃ * 10. Juli 1509 in Noyon, Picardie; † 27. Mai 1564 in Genf) war ein Reformator französischer Abstammung und Begründer des Calvinismus.“2

Jacobus Arminius, war Gründer des „Arminianismus […]eine gemäßigte Richtung des reformierten Protestantismus, deren Anhänger auch als Remonstranten bezeichnet werden. [Die Lehre] wurde gegründet durch den holländischen Theologen Jacob Hermann (1560–1609), der unter der latinisierten Form seines Namens Jacobus Arminius bekannt war.“ 3

Calvinismus und Arminianismus: Der Lehre Calvins vom “Beharren in der Gnade“ setzten sein Schüler Arminius und insbesondere dessen Nachfolger die Lehre entgegen, ein Gläubiger könne sein Heil auch verlieren. Arminianer begründen ihre Auffassung vor allem mit Bibelstellen wie Hebr. 6,4-8 oder Hebr. 10,26-31. Von Vertretern der “Unverlierbarkeit des Heils“ werden diese Stellen anders ausgelegt.

Schwerpunkte der Calvinisten in der Frage zum ewigen Heil:

• Christen können ihr Heil nicht verlieren.

• Christen werden durch die Gnade Gottes bis zur letzten Stunde in einem Leben der guten Werke verharren.

• Selbst das Tun von guten Werken ist von Gott gewirkt und wird jedem Christen geschenkt.

• Wenn ein Christ in Sünde fällt, wird das nur für eine bestimmte Zeit sein, und er wird daraufhin immer Buße tun.

Schwerpunkte der Arminianer, in der Frage zum ewigen Heil:

• Jeder Christ kann sein Heil verlieren.

• Christen, die nicht gute Werke tun und in diesen verharren, gehen verloren.

• Jeder Christ hat die Pflicht, heilig zu leben. Das zu tun steht jedoch in seiner eigenen Entscheidung und Verantwortung.

• Wenn ein Christ in Sünde fällt, ist es seine Verantwortung, noch zu Lebzeiten Buße zu tun.

Bis heute ist zur Frage “Heilssicherheit“ oder drohender “Heilsverlust“ noch kein Konsens unter den christlichen Konfessionen gefunden worden. Die Mehrheit der Christen befürwortet jedoch, meist unbewusst, die Lehre Martin Luthers, dem Gründervater der evangelischen Kirche. „Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer", lautete sein Glaubenscredo. Allein der Glaube an Christus rechtfertige die ewige Errettung, so Luther, weswegen seine Lehre auch als “Rechtfertigungslehre“ in die Geschichtsbücher einging.

Ob Luther und seine heutigen Befürworter in dieser Glaubensfrage tatsächlich richtig liegen, werden wir im weiteren Verlauf des Buches klären.

1 Seite "Heilsgewissheit". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. März 2018, 08:42 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heilsgewissheit&ol-did=174965694 (Abgerufen: 29. September 2018, 15:59 UTC)

2 Seite "Johannes Calvin". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 20. September 2018, 07:03 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Calvin&ol-did=181064880 (Abgerufen: 29. September 2018, 16:25 UTC)

3 Seite "Arminianismus". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Februar 2018, 18:56 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arminianismus&ol-did=173830890 (Abgerufen: 29. September 2018, 16:26 UTC)

Vorwort

Kann ein Christ sein Heil verlieren? Viele Jahre hat mich diese Frage beschäftigt. Wo immer ich in christlichen Kreisen diese Frage stellte, bekam ich überwiegend die gleiche Antwort: Nein! Ein Mensch, der sich für die Nachfolge Christi entschieden hat, kann nicht mehr verloren gehen. Er ist ohne Werke und nur aus Glauben allein gerettet und gerechtfertigt vor Gott. Jesus hat für alle, die an ihn glauben, stellvertretend die Schuld durch seinen Tod gesühnt.

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh. 3,16)

Diese Stelle wurde mir von Befürworten der “ Heilsunverlierbarkeit“ sehr häufig zitiert. Doch was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Reicht hier ein Lippenbekenntnis aus oder ist Glaube viel mehr als nur ein Glaubensbekenntnis an den Herrn Jesus Christus?

Das deutsche Wort “Glaube“ wird im altgrieschen Urtext des Neuen Testaments mit “pistis“ 4 übersetzt und bedeutet: Ich verlasse mich auf …, ich binde meine Existenz an …, ich bin treu zu …. Das Wort zielt demnach auf Vertrauen und Gehorsam! Doch später mehr dazu.

Obwohl viele meiner Glaubensgeschwister auf mich einredeten und mir diverse Bibelstellen aufführten, die angeblich beweisen sollten, dass ein Christ nach seinem Glaubensbekenntnis nicht wieder verloren gehen könne, war ich nicht überzeugt von den mir entgegengebrachten Argumenten. Zu viele Stellen in der Bibel behaupteten das Gegenteil. Außerdem verwunderte mich die Tatsache, dass die Stellen, die vom Verlust des Heils sprachen, entweder von Pastoren und Geschwister elegant übersprungen oder aus dem Kontext gerissen wurden, sodass sie keinen Sinn mehr ergaben.

Manch Bruder oder Schwester ließ sich erst gar nicht auf die Frage ein, da es für ihn oder sie selbstverständlich war, zu glauben, “einmal gerettet, immer gerettet.“ Ich wurde barsch abgewiesen oder ignoriert. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift ließen sie erst gar nicht zu.

Ich bete dafür, dass Sie, lieber Leser, es diesen Menschen nicht gleich tun!

Ich möchte Sie daher bitten: Haben Sie den Mut, sich ernsthaft mit den nachfolgenden Ausführungen zu beschäftigen und machen Sie es, wie uns in der Heiligen Schrift befohlen wird: „Prüft alles, das Gute behaltet!“ (1. Thess. 5,21).

Ich beanspruche nicht, mit allem recht zu haben, „Denn [ich erkenne] stückweise […]“. (1. Kor. 13,9)

Trotzdem wage ich mich an dieses “heiße Eisen“ heran, da zu diesem Thema ein Ungleichgewicht in der Hermeneutik besteht.

Es ist mir bewusst, dass der Stoff mehrere Bücher füllen könnte, weswegen ich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebe. Vielmehr ist es ein Versuch, mich auf das Wesentliche zu beschränken, ohne das Wichtige aus den Augen zu verlieren. Gott möge mir dabei helfen!

4 Seite "Glaube". In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 29. September 2018, 18:54 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaube&oldid=181343706 (Abgerufen: 9. Oktober 2018, 07:23 UTC)

2. Kapitel

Glaubten die ersten Christen an die Unverlierbarkeit des Heils?

Etwa um 100 n. Chr. stand den ersten Christen der vollständige Kanon des jüdischen Tanach zur Verfügung. Der Inhalt entspricht dem Alten Testament, wie es in den meisten heutigen Bibeln zu finden ist (ausgenommen der Luther Bibel). Das Neue Testament war erst noch am Entstehen. Die ersten Briefe an die Gemeinden wurden beispielsweise von Paulus erst 50 - 64 n. Chr. 14 geschrieben und die Abschriften der ersten Briefe waren noch nicht in allen Gemeinden im Umlauf. Die jungen Gemeinden mussten also hauptsächlich aus den Quellen des Alten Testaments ihren Glauben speisen.

Wie wir aus dem Munde Jesu wissen, hat er das Alte Testament nie für ungültig erklärt. Nein, ganz im Gegenteil.

„Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen! Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.“ (Matth. 5,17-18)

Es war deshalb für die ersten Christen selbstverständlich, ihr Glaubensleben im Lichte des Alten Testaments zu prüfen und sich danach auszurichten. Abstriche wurden nur in Bezug auf die jüdischen Riten gemacht. Diese hatten ihre Gültigkeit verloren. Die Moralgesetze galten aber nach wie vor und waren somit Wegweisung für jeden gläubigen Christen. Denn …„alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zurZurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“ (2. Tim. 3,16-17)

Was glaubten also die frühen Christen in Bezug auf ihre zukünftige Heimat, den Himmel? War es so, wie es heute in den allermeisten Gottesdiensten und Gemeinden verkündigt wird? Die Errettung allein durch den Glauben ohne Werke? Schauen wir uns hierzu nachfolgende Bibelstellen an:

„So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. […]Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen!“ (Matth. 5.16,20)