Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

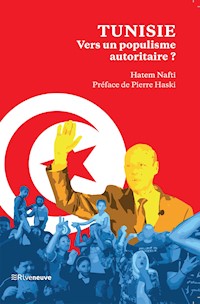

Le 25 juillet 2021, le président Kaïs Saïed décrète l’état d’exception. Il congédie le Chef du gouvernement et gèle le Parlement. Il neutralisera par la suite tous les contrepouvoirs mis en place après la chute de Ben Ali pour empêcher tout retour à l’autoritarisme. Un an après, une nouvelle Constitution est adoptée à une écrasante majorité mais avec seulement 30,5 % de participation. Elle met en place un régime présidentialiste qui promeut la « construction par la base », un nouveau système de gouvernance et de production. Censé redonner le pouvoir au peuple, celui-ci renforce le pouvoir central. En dépit des critiques et de l’aggravation de la crise économique, Saïed continue à bénéficier du soutien d’une partie de l’opinion. Dix ans après la révolution, la Tunisie fait un saut dans l’inconnu. Pourquoi la transition démocratique a-t-elle échoué ?

L’ouvrage décortique la décennie postrévolutionnaire et explore les expériences comparables (Second Empire, Amérique latine, République de Weimar…). Il croise les regards d’experts (juristes, politistes, économistes, acteurs associatifs, militants) et de personnalités comme l’ancien Chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, pour tenter de préciser si le saïedisme est un populisme autoritaire mettant fin à une démocratisation fragile ou s’il peut aboutir à une démocratie authentique. Une question clé autant pour les Tunisiens que pour leurs voisins maghrébins et européens, confrontés à la montée des populismes et au rejet croissant des valeurs démocratiques.

À PROPOS DES AUTEURS

Hatem Nafti, né à Tunis en 1984, est ingénieur de formation et installé en France. Essayiste et analyste régulier sur le site de géopolitique Middle East Eye et le journal en ligne Nawaat, il intervient sur France 24, TV5 Monde, RFI ou Africa Radio pour décoder la situation tunisienne depuis 2011. Il a publié des tribunes dans Le Monde, Libération, Orient XXI et Le Vif-L’Express en Belgique, et deux essais dont De la révolution à la restauration, où va la Tunisie ? (Riveneuve, 2019).

Natif de Tunis, Pierre Haski est journaliste. Longtemps à Libération, cofondateur du site Rue89, il est chroniqueur géopolitique sur France Inter et à L’Obs, et président de Reporters sans frontières (RSF).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 477

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

« La force prime le droit. »

Otto Von Bismarck

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice. »

Charles de Montesquieu,Considérations sur les causes de la grandeurdes Romains et de leur décadence

À ma mère, à qui je dois tout,

À ceux des miens qui sont partis mais qui continuent de vivre en moi,

À Gilbert Naccache, Papi, ton regard acéré et ton humour nous manquent cruellement pour appréhender cet épisode,

À tous les martyrs tombés sous les balles de la dictature et des terroristes,

À Omar Laabidi et à toutes les victimes de l’arbitraire de l’État,

Aux blessés de la révolution qui portent dans leur chair la marque indélébile de la dictature finissante,

À ceux qui se sont battus et se battent contre l’autocratie et l’arbitraire, votre combat ne sera pas vain !

PRÉFACE

C’est un grand classique de l’histoire : les situations révolutionnaires ne conduisent pas toujours à un dénouement révolutionnaire, selon la formule du sociologue américain Charles Tilly ; et les révolutions aboutissent rarement du premier coup. La Tunisie a ajouté un chapitre à cette longue histoire des révolutions, réussies ou ratées, dans le monde.

Le geste désespéré de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid a marqué l’histoire, et pas seulement celle de la Tunisie. Le jeune homme a mis en route un processus politique qui a dépassé le cadre de la Tunisie et même celui du monde arabe, pour impressionner le monde entier. Rien ni personne ne pourra effacer ce qui s’est passé : le cours de l’histoire a été changé, avec une révolution qu’aucune avant-garde n’avait planifiée, ne pouvait récupérer, ou revendiquer comme sienne.

Une décennie plus tard, la Tunisie révolutionnaire s’est trouvée dans une impasse, et il importe de comprendre pourquoi. C’est vital pour les Tunisiens qui ne veulent revivre ni les années de plomb d’avant, ni les erreurs qui ont conduit à cet échec. C’est indispensable, aussi, pour ceux qui avaient fait de la Tunisie, malgré elle, un laboratoire de la transformation politique d’un modèle autoritaire vers une société démocratique. C’est utile, encore, pour comprendre de quoi Kaïs Saïed est devenu le nom, ce qu’il incarne, ce qu’il est en train de tenter ; et, peut-être plus complexe encore, ce qui peut venir après lui.

C’est ce que tente de faire, à chaud, Hatem Nafti, dans ce livre pertinent. Hatem avait déjà publié en 2019 un premier ouvrage au titre annonciateur : De la révolution à la restauration, où va la Tunisie ? (Riveneuve, 2019) ; et il m’avait déjà fait l’honneur de me demander de le préfacer. J’y écrivais : « Les Tunisiens ont fait la démonstration d’une incroyable capacité à déjouer les scénarios écrits d’avance, à éviter les pièges les plus Tunisie, vers un populisme autoritaire ? grossiers de l’histoire et à étonner le monde, y compris eux-mêmes parfois… » La suite ne m’a pas démenti, avec l’élection surprise à la présidence de Kaïs Saïed, l’outsider que nul n’attendait ; et surtout avec son coup de force du 25 juillet 2021, la proclamation de l’état d’exception qui mettait fin à une décennie de démocratie chaotique. Qui aurait pu imaginer que, dix ans après la révolution qui avait chassé le dictateur Ben Ali, des Tunisiens descendraient dans la rue pour saluer la restauration, dans les faits, du pouvoir d’un seul homme ? Ce paradoxe, qui n’en est pas un pour tous ceux qui ont été attentifs à cette décennie tunisienne, mérite d’être décrypté, disséqué, analysé car il est porteur d’enseignements.

Depuis 2011, la Tunisie tente de mener de front des chantiers ambitieux par l’ouverture démocratique : politiques, culturels, économiques et sociaux, et même identitaires en ce début de XXIe siècle où cette question se pose partout avec la même acuité. C’est beaucoup pour un seul peuple, pourrait-on remarquer, surtout quand il n’existe pas de mode d’emploi pour transformer une société arabo-musulmane sortie d’une longue période de glaciation autoritaire. L’expérience la plus riche, pensait-on, fut celle de l’Assemblée nationale constituante (ANC), élue quelques mois seulement après le départ du dictateur. Elle permit un renouvellement massif du personnel politique et accoucha non sans mal mais dans la liesse d’une nouvelle Constitution, d’une « deuxième République », en 2014. Ce n’était pas la panacée, comme on l’a constaté avec la crise politique qui conduisit au coup de force de 2021. Sous d’autres latitudes, mais là aussi pour tourner la page d’une dictature, celle de Pinochet au Chili, on a pu voir en 2022 un processus comparable d’Assemblée constituante déboucher sur un texte rejeté par les électeurs qui l’avaient pourtant désiré. La méthode est démocratique et la transparence louable, mais l’alchimie reste à trouver. On peut en dire autant de bien des aspects de cette décennie transformationnelle qui débouche, en Tunisie, sur une régression politique certaine, avec un sentiment largement partagé dans la population d’un immense gâchis.

Sans chercher à relativiser – chaque histoire est singulière, chaque pays se débat avec sa complexité… –, il faut néanmoins s’interroger sur les raisons de l’échec des soulèvements populaires de 2011. Celui de l’Égypte qui, dans la foulée de l’exemple tunisien, a fait chuter le régime de Moubarak pour se retrouver, quelques années plus tard, avec un maréchal Sissi à la poigne plus lourde encore… Celui de la Libye qui, débarrassée de son « Guide » Kadhafi au prix d’une intervention étrangère très contestable, n’a jamais trouvé son équilibre… Celui du Yémen, passé des rassemblements révolutionnaires à l’engrenage fatal d’une guerre régionale par procuration… Ou, tout aussi tragiquement, celui de la Syrie où le régime baasiste de Bachar el-Assad règne toujours dix ans après, mais sur un champ de ruines, et au prix d’une irréparable souffrance. La liste est longue, surtout si on y ajoute la « deuxième vague » des mouvements citoyens en 2018-2019, en Algérie, au Liban, au Soudan…

La Tunisie a longtemps fait figure de « miraculée » dans cette succession de révolutions avortées, ou confisquées à peine commencées ; mais elle s’est heurtée à ses propres contradictions, conduisant à l’impasse de l’été 2021. Cela n’est certes pas « la fin de l’histoire », pour reprendre une formule célèbre depuis 1989 et la chute du mur de Berlin – ce n’est juste plus la même histoire. Il appartiendra aux Tunisiens de reprendre le droit et la possibilité d’en écrire la suite. Mais aujourd’hui, il nous faut déjà comprendre les raisons de l’échec, que l’on soit citoyen tunisien ou pas, pour en tirer des enseignements, pour la Tunisie et bien au-delà.

Pierre Haski

INTRODUCTION

Le 25 juillet 2021, après une journée de manifestations contre la coalition au pouvoir, le président Kaïs Saïed décrète l’état d’exception : il limoge le Chef du gouvernement de Hichem Mechichi, gèle l’Assemblée des représentants du peuple et se déclare chef du parquet. Il se fonde sur l’article 80 de la Constitution de 2014 qui permet au chef de l’État de prendre des dispositions exceptionnelles en cas de péril imminent. Bien qu’ayant largement outrepassé ses prérogatives – le texte interdit la dissolution du Parlement et le renversement du gouvernement – ce « coup de force » est salué par la foule et par une bonne partie de la société civile. Bravant le couvre-feu et le confinement en vigueur, des milliers de Tunisiens sortent dans la rue pour fêter les décisions prises par un président qui s’offre un bain de foule en pleine nuit sur l’avenue Habib Bourguiba, théâtre de la contestation depuis la chute de Ben Ali en 2011.

Il faut dire que la situation sanitaire était particulièrement préoccupante. Après une première vague de Covid 19 très bien maîtrisée en 2020, le pays a complètement dévissé pour atteindre les cinq dernières places. Le système de santé était embolisé et la vaccination avançait péniblement. En parallèle, la crise institutionnelle battait son plein : les deux têtes de l’exécutif ne se parlaient plus et le Parlement était devenu une véritable foire d’empoigne où des députés avaient régulièrement recours aux invectives et à la violence physique, le tout retransmis en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Si, dans un premier temps, une large partie de l’opinion et de la société civile a applaudi le coup de force de Saïed, ce soutien s’est petit à petit érodé, en particulier auprès des élites, et pour cause. Ce qui ne devait être qu’un électrochoc destiné, comme le dit la Constitution, à « garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics » s’est transformé en une véritable opération tabula rasa. En effet, Kaïs Saïed s’est lancé dans une entreprise de déconstruction systématique de tout l’édifice institutionnel érigé après la révolution de 2011. Dès le 22 septembre, il s’est octroyé les pleins pouvoirs, légiférant par des décrets-lois supraconstitutionnels et ne pouvant faire l’objet d’aucun recours. Par ailleurs, il a méticuleusement affaibli ou anéanti tous les contrepouvoirs imaginés après la chute de Ben Ali pour parer à tout retour du despotisme. Après avoir dissous de fait le Parlement, il s’est attaqué à l’Instance nationale de lutte contre la corruption, écarté l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi avant d’en finir avec le Conseil supérieur de la magistrature et de mettre au pas l’Instance supérieure indépendante des élections.

Alors que pendant une décennie, la pression était constamment mise sur les gouvernants dont le moindre écart était dénoncé par la société civile, Kaïs Saïed a bénéficié d’une large mansuétude de la part d’un pan non négligeable des élites mais aussi du côté des mouvements sociaux. Comment expliquer cette situation ? Comment expliquer qu’une partie des corps se réclamant du progressisme et de la démocratie ait soutenu une dictature – au sens romain du terme – ainsi qu’un projet constitutionnel réactionnaire ouvrant la voie à un gouvernement autocratique et théocratique ? Le présent ouvrage se propose d’examiner ces questions.

La première partie reviendra sur la décennie qui a débuté par la chute de Ben Ali et qui s’est conclue sur le coup de force de Kaïs Saïed. Entre un régime politique qui n’a jamais pu être totalement déployé, une classe politique largement décrédibilisée, la confiance des citoyens envers le « système » a été fortement ébranlée et l’élection présidentielle en a été un important symptôme. Par ailleurs, les principaux facteurs qui ont abouti au soulèvement de 2010-2011 n’ont pas disparu : la crise économique s’est aggravée, entraînant des mouvements sociaux auxquels les autorités ont rarement réussi à trouver des solutions concrètes. Le sentiment de hogra1 a été entretenu notamment avec un système policier qui s’est renforcé et une justice qui n’a pas su se réformer. Enfin, la crise du Covid a mis en avant la fragilité du système sanitaire et a permis de souligner la paupérisation croissante d’une partie de la classe moyenne.

La deuxième partie s’intéressera aux conditions de l’ascension de Kaïs Saïed. Les élections de 2019, qui ont porté au pouvoir cet enseignant de droit constitutionnel, ont également abouti à l’élection d’un Parlement fortement morcelé, constitué de plusieurs forces centrifuges. Deux blocs réactionnaires, le Parti destourien libre (nostalgique de Ben Ali) et la Coalition de la dignité (islamistes radicaux), ont profité de la tribune qui leur a été offerte pour donner à voir leur extrême opposition. Dans un régime à dominante parlementaire, cette situation ne pouvait qu’impacter le travail de l’exécutif qui a connu trois gouvernements en moins de deux ans. Le blocage a atteint son acmé sous Hichem Mechichi alors que le pays était empêtré dans la plus grave crise sanitaire de son histoire contemporaine. Profitant d’une situation qu’il a contribué à tendre, Kaïs Saïed s’octroie alors les pleins pouvoirs et se met à appliquer son projet personnel. Nous lirons également le témoignage exclusif d’Elyes Fakhfakh, dont la chute du gouvernement a précipité la crise politique qui a abouti au coup de force du 25 juillet 2021.

Dans la troisième partie, nous tâcherons d’analyser le saïedisme. En se basant sur les discours et les actes du maître de Carthage, mais aussi en s’intéressant aux écrits des personnalités qui gravitent autour de lui, nous tenterons de mettre en avant les caractéristiques de cette gouvernance populiste et conservatrice. Nous ferons le bilan d’une année de pleins pouvoirs. Nous analyserons la Constitution proposée aux Tunisiens et ce qu’elle raconte du rapport qu’entretient Kaïs Saïed avec le pouvoir et les corps intermédiaires. Nous nous intéresserons également au rôle joué par l’élite dite progressiste dans la mise en place de ce régime pourtant hostile aux élites et profondément conservateur. Enfin, nous examinerons l’adhésion populaire à ce projet. À chaque étape, nous ferons appel à des experts (juristes, politologues, historiens, sociologues) pour tenter d’analyser cet événement majeur dans l’Histoire tunisienne.

Car, quelle que soit l’issue de cette aventure, elle entraînera sans nul doute des conséquences durables sur la suite des évènements et structurera fondamentalement le rapport entre les citoyens et l’État. Enfin, l’étude de cet épisode est riche de renseignements aussi bien pour la Tunisie que pour des démocraties installées mais menacées d’une part par l’essoufflement du modèle représentatif et d’autre part par la tentation de la démagogie et de l’autoritarisme.

1 Sentiment d’être méprisé, déclassé.

Première Partie :La déroute d’une décennie

UN RÉGIME POLITIQUE JAMAIS ACHEVÉ

Ce devait être la pierre angulaire de la Tunisie en voie de démocratisation. La Deuxième République, prévue par la Constitution de 2014, n’a jamais pu être totalement déployée, faute d’accords politiques. Si la Loi fondamentale qui l’instaure a été largement saluée pour les avancées qu’elle apporte en matière de droits et libertés, le régime qu’elle a mis en place n’a eu de cesse de susciter les critiques.

Une naissance dans la douleur

La Constitution de 2014 est le fruit des travaux de l’Assemblée nationale constituante (ANC), issue des premières élections libres et transparentes du 23 octobre 2011, neuf mois après la chute de Ben Ali. En l’absence du RCD1 et avec la fragmentation des forces sécularistes, le scrutin donne la part du lion au mouvement islamiste Ennahda qui, en dépit de la forte répression de l’ancien régime, disposait d’un bon maillage territorial. Avec 89 sièges sur 217, le parti accède au pouvoir en formant une troïka avec le Congrès pour la République (CPR) et Ettakattol de Mustapha Ben Jaafar, deux mouvements sécularistes.

Entre décembre 2011 et janvier 2014, deux gouvernements2 se succèdent avec un bilan mitigé. L’absence d’expérience de la plupart des nouveaux dirigeants et le laxisme dont ils ont fait preuve face à des groupes islamistes radicaux ont accentué la polarisation du pays. En parallèle, l’ANC, présidée par le social-démocrate Mustapha Ben Jaafar, cumulait les attributions d’un Parlement classique et de constituante. Alors que les principales forces3 s’étaient engagées à ce que la Loi fondamentale soit produite en une année, le retard pris dans la rédaction a exacerbé les tensions.

Deux lignes de fracture ont opposé les constituants : la suprématie de la charia islamique dans la hiérarchie des normes et le type du futur régime politique. Un consensus a été trouvé s’agissant de la place de l’islam dans le corpus législatif : les députés ont décidé de reprendre l’intégralité de l’article premier4 de la Constitution de 1959 en insistant sur le caractère civil du régime. Cependant, plusieurs tentatives ont été faites pour réintroduire la loi islamique. La question du régime a nécessité plus de débats et suscité plus d’affrontements. D’un côté, les islamistes voulaient l’instauration d’un régime parlementaire à l’image de ce qui se faisait alors en Turquie5. Un choix qui s’explique par leur forte implantation territoriale conjuguée à leur incapacité de présenter un candidat capable de recueillir les 50 % de voix nécessaires pour devenir président de la République. En face, la quasi-totalité des partis6 préférait un régime présidentiel rationalisé.

L’année 2013 va précipiter les choses. Après des mois de tension entre les partisans d’Ennahda et ses opposants, le pays connaît deux assassinats politiques. Les dirigeants du Front populaire7 Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi sont tués en l’espace de quelques mois. Le meurtre de Belaïd, le 6 février 2013, provoque la chute du gouvernement de Hamadi Jebali. Celui de Brahmi, le 25 juillet, entraine le retrait d’une soixantaine de députés qui réclament la dissolution de l’ANC et des structures qui en découlent : le gouvernement et la présidence de la République. Un sit-in est organisé au Bardo devant le siège de la constituante. Les partisans d’Ennahda lancent à leur tour un contre-sit-in. La tension est à son comble.

En août 2013, une rencontre secrète se déroule à l’hôtel Bristol à Paris. Elle réunit les chefs des deux camps : le président d’Ennahda, Rached Ghannouchi et l’ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, qui a depuis créé le principal parti d’opposition, Nidaa Tounes8. Le coup d’État du maréchal Sissi en Égypte en juillet 2013 et la sanglante répression qui s’est ensuivie à partir du mois d’août ont pesé lourd dans le choix des islamistes tunisiens. Voyant la relative passivité des puissances occidentales, ils acceptent de discuter avec les ennemis d’hier. De son côté, Essebsi – 87 ans – voulant stopper l’exclusion des cadres de l’ancien régime dont il a fait partie et faire sauter un article du projet de la Constitution fixant à 75 ans la limite d’âge pour se présenter à la présidentielle, préfère sacrifier son alliance de circonstance avec le Front populaire.

Un dialogue national s’organise sous l’égide du quartette9 pour finaliser la Constitution et désigner un nouveau gouvernement provisoire qui gérera le pays jusqu’aux élections. Une commission du consensus, créée au sein de l’ANC doit solder les points litigieux, dont la nature du système politique. Les constituants trouvent alors un compromis en instaurant un système mixte avec un exécutif à deux têtes. Le président de la République, élu au suffrage universel, sera principalement compétent en matière de diplomatie et de défense nationale. Le Chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire, sera quant à lui chargé des autres dossiers et aura l’essentiel des prérogatives.

Un fil rouge :éviter la concentration des pouvoirs

Si ce partage des prérogatives au sein de l’exécutif a été dicté par les rapports de force de l’année 2013, il traduit également une philosophie plus profonde que l’on retrouve dans toute l’architecture constitutionnelle. Marqués par plus d’un demi-siècle de despotisme et des siècles d’occupation, les Constituants ont cherché à tout prix à éviter la concentration du pouvoir aux mains d’une personne et d’un groupe. Ainsi, en plus de la classique séparation des pouvoirs, les missions de l’État ont été partagées entre plusieurs acteurs.

Partant du principe que le déséquilibre régional a été l’un des ferments de la révolution, la Loi fondamentale a introduit un principe de décentralisation. Des collectivités territoriales à trois niveaux seront élues pour gérer au plus proche le quotidien des citoyens : les communes et les régions10 seront désignées au suffrage universel tandis que les districts – regroupant un ensemble de régions voisines – le seront par le système des grands électeurs. La Constitution précise que l’intégralité du territoire devra être municipalisée, ce qui n’était pas le cas auparavant. Après 75 ans sous l’occupation de la très jacobine IIIe République française et près de 60 sous un pouvoir hypercentralisé, la décentralisation est une véritable révolution dans la révolution.

Toujours dans le souci d’instaurer un maximum de contre-pouvoirs, la Constitution décharge l’État d’un ensemble de missions essentielles à la vie démocratique et les confie à des instances indépendantes dites constitutionnelles. Au nombre de cinq, celles-ci ont en charge l’organisation des élections, la régulation des médias audiovisuels, la lutte contre la corruption, les droits de l’Homme et le développement durable. Cette démarche a été entreprise dès la chute de Ben Ali. C’est ainsi par exemple que l’organisation des scrutins est confiée depuis 2011 à l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE).

Le secteur judiciaire subit également une importante réforme. Les opposants à la dictature ont longtemps dénoncé que la justice fût aux ordres. La Constitution de 2014 consacre le pouvoir judiciaire et lui assure son indépendance. Si le ministre de la Justice demeure le chef du parquet, les procureurs – comme les autres magistrats – sont désignés par un Conseil supérieur de la magistrature (CSM) élu comprenant une majorité de juges mais également d’autres professionnels du secteur, notamment des avocats. Le texte constitutionnel intègre également une série de normes internationales en lien avec le secteur judiciaire.

Si l’organisation du pouvoir judiciaire reste peu ou prou la même que celle mise en place au moment de l’indépendance, fortement inspirée du modèle français, une juridiction suprême est introduite par le nouveau régime politique : il s’agit de la Cour constitutionnelle. Formée de douze membres désignés à parité par les députés, le CSM et le président de la République, elle a pour principale mission de s’assurer de la cohérence entre les dispositifs législatifs et la nouvelle loi fondamentale. Elle intervient également dans les grandes crises : vacance du pouvoir, litige entre les deux têtes de l’exécutif, état d’exception.

Un système électoral privilégiant la diversité à la stabilité

En 2011, sous la pression de la rue et notamment des sit-in Kasbah 1 et Kasbah2, le président par intérim Foued Mebazaa suspend la Constitution de 1959 et convoque des élections pour une Assemblée constituante. Une instance consultative, la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, appelée Instance Ben Achour11, élabore une série de projets de décrets-lois censés organiser la première phase de la transition.

L’un des principaux textes proposés par l’Instance concerne la loi électorale. Deux éléments guident la réflexion de la majorité des membres de l’Instance. D’une part, comme il s’agit de produire un contrat social, le mode de scrutin doit refléter au mieux la pluralité de la société tunisienne afin que celle-ci s’approprie la Constitution. D’autre part, il faut tout faire pour empêcher un parti, Ennahda en l’occurrence, de rafler la mise et d’avoir la majorité absolue. En effet, depuis la mise à l’écart du RCD, seul le parti islamiste dispose des structures militantes et du maillage territorial nécessaire pour s’imposer. Le passé violent du mouvement islamiste, sa diabolisation par le régime de Ben Ali et le traumatisme de la décennie noire en Algérie ont créé un fort rejet de l’islam politique dans l’élite tunisienne.

L’instance Ben Achour imagine alors le mode de scrutin dit proportionnel au plus fort reste. Concrètement, il s’agit de calculer un quotient électoral à savoir le nombre de voix nécessaires pour obtenir un siège, ce chiffre étant uniforme dans toutes les circonscriptions. On divise alors le nombre de voix obtenues par chaque liste par le quotient électoral et on attribue les premiers sièges. Si cette première étape ne permet pas de tout distribuer, on retranche pour chaque liste le produit des sièges attribués par le quotient électoral du nombre de voix, le chiffre obtenu s’appelle le reste. On classe alors les restes de chaque liste par ordre décroissant et on attribue les sièges vacants aux titulaires des plus forts restes.

L’application concrète de cette méthode au scrutin de 2011 donne des résultats mitigés. Si l’Assemblée obtenue est effectivement très diverse, avec 19 partis et 8 indépendants, le mode de scrutin n’a pas désavantagé Ennahda alors qu’il était censé limiter sa présence. En effet, le parti islamiste contrôle 42 % des sièges de l’Assemblée avec 37 % des voix obtenues. L’écart important en voix12 et en distribution géographique a permis au parti islamiste d’obtenir non seulement des sièges « intégraux » mais aussi d’en grappiller d’autres aux plus forts restes. Il n’est dès lors pas étonnant qu’en 2014, le mouvement, majoritaire à l’Assemblée, ait préféré garder ce mode de scrutin.

Les élections législatives de 2014 aboutissent à une nouvelle donne. Le parti Nidaa Tounes arrive en tête et fait élire 86 députés. Ennahda ne perd que 20 sièges. En dépit de leurs promesses électorales, les deux premières forces s’allient et totalisent plus de 70 % de l’Assemblée prouvant que le mode de scrutin permet de constituer des majorités à même de gouverner dans le cadre de coalitions. Mais très vite, le parti Nidaa Tounes, dont le principal objet était de gagner contre Ennahda, se disloque et enchaine les scissions. Cela nous montre que la loi électorale n’explique pas à elle seule l’ingouvernabilité et que d’autres éléments comme le manque de vrais partis structurés, à l’exception d’Ennahda, menacent la stabilité politique.

Les élections de 201913 donnent un parlement fortement morcelé dans lequel le parti arrivé en tête ne possède que le quart des sièges et où les deux premières forces politiques (Ennahda et Qalb Tounes) atteignent à peine 90 députés (41 % de l’Assemblée). Les conséquences de cette configuration sont multiples : pour la première fois, le candidat désigné par le parti arrivé en tête n’est pas en mesure de former un gouvernement et le pays connaît trois cabinets entre octobre 2019 et juillet 2021.

Le provisoire qui dure

Promulguée le 7 février 2014, la Constitution de la deuxième République entre en vigueur trois jours plus tard. Elle prévoit un ensemble de mesures transitoires14 qui permettent d’installer le régime. Le gouvernement de Mehdi Jomaa15, formé de technocrates, a pour mission principale de gérer le pays jusqu’aux élections générales que la Constitution impose d’organiser avant la fin de l’année 2014. Une loi électorale est donc votée et une Instance provisoire est chargée de vérifier la constitutionnalité des projets de loi, une sorte de mini Cour constitutionnelle dont les membres sont désignés ès qualités.

La principale tâche qui incombe aux instances issues de la première législature – le Parlement et le gouvernement – est donc de fournir le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre du régime de la deuxième République.

Deux instances sont liées par des délais constitutionnels : le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) doit être installé au plus tard six mois après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, soit avant juin 2015. Mais plusieurs éléments retardent cette mise en place : d’abord, le gouvernement Essid n’est nommé qu’en février 2015 ; le président Béji Caïd Essebsi a préféré attendre d’être élu16 avant d’annoncer son alliance avec Ennahda, soit la trahison de sa principale promesse de campagne. Or, c’est à l’exécutif de présenter un projet de loi instaurant ledit conseil. Ensuite, la Tunisie a connu en 2015 les pires attentats terroristes de son histoire, imposant aux autorités de revoir leurs priorités. Enfin, la majorité, poussée par le président Essebsi, préfère s’attaquer au périlleux dossier de la réconciliation avec l’ancien régime. Pour ne rien arranger, le projet de loi présenté par le gouvernement et largement remanié par l’Assemblée est frappé d’inconstitutionnalité et donc revoté. Il faudra attendre le 23 octobre 2016 pour pouvoir installer le CSM.

Quant à la Cour constitutionnelle, censée commencer à siéger au plus tard un an après les législatives de 2014, elle ne verra jamais le jour. Ses juges doivent être désignés par trois collèges, chaque collège en désignant 4 : les 3/5 des députés puis le CSM et enfin le président de la République. La loi organisant la Cour n’a été votée que le 3 décembre 2015 soit après le délai de sa mise en place. À l’époque, le ministre de la Justice a indiqué que les délais sont incitatifs et non impératifs. Malgré une majorité pléthorique qui est parvenue à passer des textes controversés comme la loi dite de réconciliation, l’ARP n’a réussi à élire qu’une seule des quatre juges de son collège. Un abaissement du seuil requis pour désigner un candidat a été envisagé mais sans suite. En toute logique, la chambre issue des élections de 2019 a encore plus de difficultés à parachever la désignation des magistrats manquants et le président Saïed a estimé que la Cour constitutionnelle, n’ayant pas été mise en place dans les délais, ne pouvait plus l’être17.

Sur les cinq instances indépendantes prévues par la Constitution, seule l’ISIE a été mise en place et ce, avant même la promulgation de la Loi fondamentale. Les autres étaient dans l’attente soit du vote d’une loi spécifique désignant leur fonctionnement soit de désigner leurs membres.

Enfin, s’agissant de la décentralisation, le Parlement vote une loi-cadre en 2018 et organise des élections municipales dans la foulée. Plusieurs mairies sont dissoutes par suite de démissions collectives. Il faut dire que le mode de scrutin est la proportionnelle aux plus forts restes avec un seuil de 3 %. Les conseils municipaux disposent donc de majorités fragiles. Par ailleurs, les élections régionales sont renvoyées aux calendes grecques et les périmètres des districts n’ont même pas été fixés.

Un régime politique inachevé mais constamment attaqué

Dès les premières élections, plusieurs dirigeants se sont mis à attaquer le régime politique alors que celui-ci n’a pas été totalement mis en place.

La première critique émane principalement de la famille Nidaa Tounes. Elle concerne la forme du régime et la relation entre les deux têtes de l’exécutif. Béji Caïd Essebsi, se réclamant de Bourguiba, n’a jamais caché sa préférence pour un système présidentiel. En bon juriste, il a su se jouer du texte constitutionnel pour faire du Chef du gouvernement un simple Premier ministre de la première République. Ainsi, quand il a voulu congédier Habib Essid, a-t-il imaginé un dialogue entre les partis politiques et les organisations nationales, appelé Document de Carthage, à l’issue duquel il a pu désigner Youssef Chahed à la Kasbah18 tout en respectant les règles constitutionnelles. Cependant, ce dernier a vite refusé d’être un subalterne du président et a réussi à devenir le vrai homme fort du pays.

Plusieurs partis, associations et intellectuels proches de cette mouvance ont appelé à plusieurs reprises à l’organisation d’un référendum pour changer le régime politique. En juin 2021, ils ont constitué une coalition appelée Front du référendum allant dans ce sens (La Presse de Tunisie, 2021). Or, la Constitution de 2014 verrouille les consultations de ce type et les soumet à la majorité des deux tiers de l’Assemblée. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les Tunisiens ne sont pas faits pour le régime parlementaire, que les partisans du régime présidentiel répètent à l’envi, n’est étayée par aucune étude sérieuse.

D’autres formations de tendance islamiste rejettent la Loi fondamentale parce qu’elle ne consacre pas la suprématie de la charia. C’est notamment le cas de l’ancien nahdaoui Hachmi Hamdi, président du Courant de l’amour et candidat à la présidentielle en 2014 et 2019. (African Manager, 2013). En 2012, lors des travaux de la Constituante, son groupe parlementaire a défendu avec vigueur cette disposition.

La dernière critique provient du camp de Kaïs Saïed qui veut inverser la pyramide de la représentativité et s’oppose aux partis politiques. Il souhaite que les citoyens choisissent leurs élus locaux qui votent à leur tour pour des représentants régionaux chargés de désigner des députés nationaux. En parallèle, l’exécutif serait tenu par un président de la République aux larges prérogatives19.

1 Le Rassemblement constitutionnel démocratique (1988-2011) était le parti politique créé par Zine El Abidine Ben Ali après son coup d’État du 7 novembre 1987 sur les bases du Parti socialiste destourien de Habib Bourguiba. Les deux formations, issues du mouvement dit Destour (Constitution) représentent la principale famille politique nationaliste qui a obtenu l’indépendance et qui a instauré un système de parti quasi unique (et même de parti unique entre 1963 et 1981).

2 Respectivement dirigés par Hamadi Jebali (jusqu’en mars 2013) puis Ali Laârayedh, les deux étant des dirigeants d’Ennahda.

3 À l’exception du CPR.

4 « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l›Islam est sa religion, l›arabe sa langue et la République son régime ». Les constituants ont ajouté la mention « Il n’est pas permis de modifier cet article ».

5 Depuis 2014, le président turc est élu au suffrage universel direct et depuis le référendum de 2017, le régime est devenu présidentialiste.

6 À l’exception du parti communiste ouvrier de Tunisie (PCOT), devenu depuis le Parti des travailleurs (PT).

7 Coalition politique créée le 7 octobre 2012 réunissant des partis de gauche, d’extrême gauche et des nationalistes arabes, dirigée par le secrétaire général du PCOT, Hamma Hammami.

8 L’Appel de la Tunisie. Créée en 2012, la formation regroupait des partisans de l’ancien régime, des militants de gauche et des syndicalistes unis pour mettre fin à l’hégémonie islamiste. Vainqueur des élections législatives et présidentielle de 2014, le parti subit une série de scissions avant de disparaître complètement au lendemain des scrutins de 2019.

9 Réunissant la puissante centrale-syndicale UGTT, la principale force patronale UTICA, la LTDH et l’ordre des avocats.

10 Une région correspondant à un gouvernorat (département).

11 En référence à son président, le professeur de droit constitutionnel Yadh Ben Achour. Initialement constituée d’experts chargés de proposer une réforme de la Loi fondamentale, elle s’ouvre à la société civile et politique. Bien que son rôle fût consultatif, le gouvernement de Béji Caïd Essebsi suivit l’essentiel de ses préconisations.

12 Ennahda obtient 1 501 320 voix soit presque cinq fois plus que le CPR arrivé deuxième avec 353 041 bulletins. Le parti islamiste arrive par ailleurs en tête de toutes les circonscriptions électorales.

13 Voir le chapitre « Élections de 2019 : des scrutins paradoxaux ».

14 Articles 148 et 149 regroupés dans le Titre X.

15 29 janvier 2014 – 6 février 2015.

16 Les élections législatives se sont tenues le 26 octobre 2014 et les deux tours de la présidentielle ont été organisés les 23 novembre et 21 décembre de la même année.

17 Voir chapitre « Un parlement paralysé ».

18 Métonymie pour désigner la présidence du gouvernement.

19 Voir chapitre « Le régime saïedien ».

DES PARTIS POLITIQUES TOTALEMENT DÉCRÉDIBILISÉS

Depuis qu’il a commencé à être connu du grand public et jusqu’à son élection à la tête du pays, Kaïs Saïed n’a eu de cesse de marteler le même message : « Je n’appartiens à aucun parti ». Son projet constitutionnel prévoit une sorte de démocratie directe qui en finirait avec les formations politiques classiques1. Si la crise de la démocratie représentative est loin de se limiter à la Tunisie, le comportement de la classe politique tunisienne a suscité chez beaucoup de citoyens un rejet de cette forme d’organisation de la vie publique.

Une explosion du nombre des partis

Après cinquante-cinq ans sous le règne du parti unique ou du parti-État avec le PSD puis le RCD, la Tunisie découvre le multipartisme avec la révolution. En novembre 20202, l’État a dénombré 228 partis, dont une majorité écrasante de formations inactives. Pour estimer le nombre de structures réellement influentes, on peut se baser sur les résultats des élections législatives de 2019 : 16 partis et 4 coalitions ont réussi à envoyer des députés à l’ARP. En mai 2021, la coalition de la dignité, un ensemble de listes situées à la droite d’Ennahda ayant obtenu 21 sièges, se transforme en parti politique. Certaines formations ayant un passé militant, à l’instar des sociaux-démocrates d’Ettakattol et d’Al Jomhouri, continuent à exercer une certaine influence sur le débat public bien que n’ayant plus aucun représentant au Parlement.

Mais cette vingtaine de partis « réels » ne signifie pas pour autant l’existence d’autant de courants idéologiques. À l’exception d’Ennahda qui, pour des raisons historiques et idéologiques, a réussi à être la principale formation islamiste, la plupart des familles politiques sont divisées en plusieurs mouvements pour des considérations politiciennes.

À titre d’exemple, le parti Nidaa Tounes, créé essentiellement pour écarter Ennahda du pouvoir, a donné lieu à de nombreuses scissions. Mohsen Marzouk, ancien directeur de campagne de Béji Caïd Essebsi et secrétaire général du parti, a ouvert le bal en créant Machrou’Tounes. Viendront ensuite Tunisia First, Bani Watani et surtout Tahya Tounes, créé en 2019 par le Chef du gouvernement de l’époque, Youssef Chahed, avec plus du quart des députés élus sur les listes de Nidaa Tounes. Après son congrès de 2019, le canal historique finira par se scinder en deux partis dont chacune revendique le nom Nidaa Tounes.

Quatre partis plus ou moins liés à la formation créée par Béji Caïd Essebsi illustrent les pratiques plus que discutables de la classe politique :

– En juillet 2017, Ridha Belhaj, ancien directeur du cabinet de Béji Caïd Essebsi à la présidence et cofondateur de Nidaa Tounes, quitte le parti et lance son propre mouvement Tunisia First (Tounes Awalan) en dénonçant le manque de démocratie dans la maison mère. Un an après, ayant réussi à obtenir un accord avec ceux-là mêmes qu’il accusait, il saborde la structure qu’il a créée et rentre au bercail.

– En 2011, l’homme d’affaires multimillionnaire Slim Riahi fonde l’Union libre patriotique (UPL), un parti tourné autour de la personne de son chef. En octobre 2018, il fusionne avec un Nidaa Tounes affaibli dont Riahi devient le secrétaire général avant de revenir à sa forme initiale en mars 2019 quand l’homme d’affaires, en fuite à l’étranger, envisage de se présenter à la présidentielle.

– Après avoir quitté Nidaa Tounes, Selma Rekik Elloumi – ancienne ministre du Tourisme et ancienne directrice du cabinet présidentiel – prend la direction du parti Al Amal Ettounsi (l’espoir tunisien) fondé en 2012 mais ne disposant d’aucun élu. Cette « OPA » a pour but d’avoir une rampe de lancement pour sa candidature à l’élection présidentielle. Mais après une brouille avec l’ancienne patronne, Elloumi est évincée. Elle jette alors son dévolu sur une autre structure existante dont elle devient la présidente et qu’elle renommera « Al Amal » (Espace Manager, 2019).

– En 2019, Nabil Karoui caracole en tête des intentions de vote pour la présidentielle et les sondages indiquent que les législatives pourraient être remportées par « le parti de Nabil Karoui ». Le 20 juin 2019, les services de l’État légalisent « le parti tunisien pour la paix sociale » présidé par Houda Knani, inconnue sur la scène politique nationale. Cinq jours plus tard, un congrès extraordinaire donne les rênes du mouvement à Karoui qui décide de le rebaptiser Qalb Tounes (Au cœur de la Tunisie). Il est rejoint par plusieurs députés de Nidaa Tounes dont Sofiane Toubal qui préside encore le bloc parlementaire nidaiste.

L’autre facteur expliquant le nombre très important des partis – qu’on retrouve dans l’expérience Nidaa Tounes – est la bataille des égos. Plusieurs responsables politiques se voient un destin national, généralement présidentiel en dépit du caractère plutôt parlementaire du régime de la deuxième République, préférant multiplier des offres politiques très similaires à une union qui leur ferait perdre le leadership et donc la présidentiabilité. Le cas d’Ahmed Néjib Chebbi est à cet égard symptomatique de cette attitude. Cet opposant aux régimes de Bourguiba et Ben Ali a eu le vent en poupe dans les premiers jours de la révolution. À la tête du Parti démocrate progressiste (PDP) de sensibilité sociale-démocrate à sociale-libérale, il refuse de faire alliance avec des mouvements de sa famille politique aux élections de 2011. Sévèrement battu notamment par Ettakattol dont la ligne politique est très proche, le PDP fusionne avec 9 autres partis au sein d’Al Jomhouri (Le parti républicain). Après de très mauvais scores aux législatives et la présidentielle de 20143, Chebbi démissionne de son mouvement, lance un think tank avant de créer un nouveau parti, le Mouvement démocrate. En 2019, il ne se présente pas à l’élection présidentielle avant de rejoindre le parti Amal de Salma Elloumi.

Les partis de gauche souffrent également de cette lutte des égos. En 2012, plusieurs mouvements de la gauche radicale, sociale-démocrate et des nationalistes arabes fondent le Front populaire. La coalition qui signe la réconciliation historique entre les deux principales factions de la gauche radicale – le Parti communiste des ouvriers tunisiens et les Patriotes démocrates – voit deux de ses leaders, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi – assassinés en 2013. Aux législatives de 2014, le Front populaire devient la quatrième force parlementaire avec 15 députés et le principal groupe d’opposition à l’Assemblée avec une cohérence programmatique et une discipline de vote élevée durant presque toute la mandature. Pourtant, le groupe éclate lorsque deux de ses leaders, Hamma Hammami et Mongi Rahoui veulent se présenter à une présidentielle pour laquelle ils n’ont aucune réelle chance de succès. Le bloc parlementaire se scinde en deux et finit par disparaître. À la présidentielle, Rahoui et Hammami font respectivement 0.81 et 0.69 % et aux législatives, pour lesquelles chacun des deux camps a présenté ses propres listes, seul Rahoui est réélu député, signant ainsi la quasi-disparition de la gauche radicale d’un nouveau Parlement fortement droitisé.

Des partis peu représentatifs et non démocratiques

Quand la révolution a évincé le tout puissant RCD, la nouvelle classe politique qui a émergé était très fortement dominée par les anciens opposants aux régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Étant donné que sous le règne de ce dernier, la vie politique était quasi inexistante dans la société, hors parti présidentiel, les principaux dirigeants des partis étaient dans le meilleur des cas quadragénaires. Un paradoxe dans un pays dont l’âge médian se situe autour des 32 ans. En 2011, la moyenne d’âge des leaders4 des 5 premiers partis à l’Assemblée nationale constituante était de 64 ans. En 2019, cette moyenne tombe à 55 ans notamment avec Seifeddine Makhlouf5 et Abir Moussi. En 2014, le vainqueur de l’élection présidentielle, Béji Caïd Essebsi, était âgé de 88 ans. Ce décalage explique sans doute pour partie les faibles taux de participation aux élections (41,7 % aux législatives de 2019).

L’autre reproche fait à la majorité des partis dominants est le manque de démocratie. En plus des structures dévouées à une personne, rares sont les formations qui tiennent des congrès réguliers et qui renouvellent leurs chefs. Le parti Ennahda, qui sera étudié plus loin dans ce chapitre, est dirigé depuis 1991 par Rached Ghannouchi. À gauche, le Parti des travailleurs, anciennement Parti communiste des ouvriers tunisiens (PCOT) a pour secrétaire général Hamma Hammami et ce depuis 1986. Dans les 7 partis les plus représentés au Parlement, si on enlève les structures créées pour ce scrutin, seuls Attayar et le PDL ont connu une alternance au sommet lors des cinq ans qui ont précédé le scrutin. À noter que la formation destourienne développe un culte pour sa cheffe Abir Moussi qui rappelle l’autocratie de l’ère benaliste.

Le consensus, un déni de démocratie

En 2013, pour sortir de l’importante crise démocratique qui a secoué le pays, des compromis ont été passés entre les principales forces politiques en présence. Pour finir au plus vite la Constitution, une commission spéciale à l’ANC, représentative de toutes les sensibilités indépendamment de leur poids, a été chargée de trouver des consensus sur les points de blocage. La commission a été maintenue dans les assemblées qui ont suivi.

Si cette méthode a certainement permis d’apaiser les tensions, son maintien est devenu un déni de démocratie dans la mesure où il a vidé de sa substance le dissensus nécessaire qui justifie le recours aux élections.

À partir de 2016, le président Béji Caïd Essebsi a érigé ce modèle en principe de gouvernement. C’est ainsi qu’au nom du consensus, il a élaboré le Document de Carthage pour pouvoir évincer Habib Essid. Toujours au nom du sacrosaint consensus, des textes controversés comme ladite loi de réconciliation a été imposée par la majorité EnnahdaNidaa Tounes.

Pourtant, ce consensus a manifestement fait défaut quand il s’est agi d’installer les instances constitutionnelles indépendantes et la Cour constitutionnelle.

La trahison des promesses électorales, un sport national

Depuis les élections de 2011, les programmes électoraux des forces dominantes ressemblent à un catalogue de bonnes intentions sur la résorption du chômage et le changement de modèle économique. Mais les élections se jouent plutôt autour d’un autre enjeu, celui des alliances. En 2011, Ennahda promettait de rompre avec l’ancien régime et les partis sécularistes promettaient de ne pas s’allier aux islamistes. Ettakattol et le CPR, arrivés en tête du camp séculariste, ont gouverné avec Ennahda. En 2014, Nidaa Tounes écrasait les partis « modernistes » avec son discours résolument anti-islamiste et le parti de Rached Ghannouchi se voulait dans le camp révolutionnaire. Passés les scrutins, les deux camps travailleront ensemble pendant cinq ans. Le scénario est à nouveau le même en 2019 : Qalb Tounes reprend le flambeau de la lutte contre les islamistes et promet à la télévision de ne jamais s’allier aux islamistes qui le lui rendent bien et s’engagent à ne pas gouverner avec « les corrompus ». L’élection de Rached Ghannouchi à la tête du Parlement se fera au prix d’une alliance avec Karoui et les deux partis réussiront à faire chuter le gouvernement Fakhfakh et à former la ceinture parlementaire de Hichem Mechichi6.

La célébration du consensus n’est pas nouvelle. Les régimes de Bourguiba et de Ben Ali y avaient déjà recours. Le premier présentait des listes uniques dites de « Front national » aux élections législatives tandis que le second avait proposé un « Pacte national » à l’ensemble des forces politiques. Spécialiste de l’autoritarisme benaliste, Béatrice Hibou voit le consensus « comme une technologie centrale de pouvoir [qui] contribue à persuader les citoyens que les orientations prises l’ont été par eux, ou du moins avec leur consentement » (Hibou, 2006, p. 247).

Une impunité consacrée

L’un des reproches formulés à l’encontre du régime de Ben Ali était l’impunité de son entourage et les privilèges obtenus grâce à l’allégeance au pouvoir. À la révolution, l’impunité s’est démocratisée et a notamment sévi dans les partis politiques. L’immunité parlementaire est devenue pour certains un moyen de s’extraire à la justice. Plusieurs députés poursuivis dans des affaires sans lien avec leurs missions législatives ne sont pas inquiétés même en cas de flagrant délit7, créant dans l’opinion publique un sentiment de défiance d’autant plus grand que le système judiciaire tunisien recourt très facilement à l’arrestation des citoyens lambda.

Cette impunité ne se limite pas aux élus. Elle concerne également les proches du pouvoir. L’affaire du Sheratongate symbolise ce fléau. Elle concerne l’ancien ministre des Affaires étrangères Rafik Abdesselem, par ailleurs gendre de Rached Ghannouchi, soupçonné d’avoir utilisé les deniers publics pour des nuitées passées dans un hôtel. Bien que l’enquête ne nécessite pourtant pas d’énormes moyens d’investigations, elle n’a toujours pas été définitivement jugée depuis 2012.

Ennahda, du parti dissident au cœur nucléaire du système

C’est incontestablement le parti qui a le plus structuré les dix premières années de la révolution. Quand, le 30 janvier 2011, Rached Ghannouchi foule le sol tunisien après plus de 20 ans d’exil, son parti a connu deux décennies de calvaire : interdiction, arrestations, tortures, expatriation forcée. Pourtant, la tentative des autorités de l’éradiquer a échoué. Les dernières années avant la chute de Ben Ali ont même vu des tentatives d’islamisation partielle du régime à travers le gendre du dictateur, Sakher Materi.

Le parti, autorisé en mars de la même année, se structure rapidement et réactive ses réseaux sur tout le territoire. Disposant d’un réseau de militants présents sur tout le territoire ainsi que de moyens financiers colossaux qu’aucune enquête judiciaire n’a pu mettre en cause, le mouvement obtient 42 % des sièges de l’ANC et écrase ses concurrents. Ses plus de 1 500 000 électeurs dépassent largement son socle de militants et de sympathisants pour toucher des franges conservatrices de la société et des citoyens qui ont vu dans Ennahda, principale victime de l’ancien régime, l’antithèse totale du RCD et l’ont confondu avec le camp de la révolution.

Sous les gouvernements de la troïka, les dirigeants nahdaouis, tout en jouant la partition révolutionnaire, ont tenté de mettre à leur service les pires éléments de l’ancien régime8. En parallèle, leurs tentatives d’islamiser le pays par le bas se sont accompagnées d’un laxisme envers des mouvements islamistes à leur droite. Cela a créé une ambiance de violences politiques qui a débouché sur les assassinats et les attentats terroristes de 2013.

Après l’assassinat de Mohamed Brahmi, un sit-in a été organisé par une partie de l’opposition qui voulait en finir avec tout le système issu des élections de 2011. En Égypte, une entreprise similaire a facilité le coup d’État de Sissi. Pris de panique, les dirigeants nahdaouis acceptent de négocier avec Béji Caïd Essebsi et de commencer l’ère des « deux cheikhs »9 qui se consolide après les élections de 2014 dans lesquelles les deux parties rompent leur promesse électorale et s’allient pour dominer la vie politique. Depuis cette date, toutes les décisions du parti sont guidées par un seul élément : se maintenir au pouvoir quel qu’en soit prix, les dirigeants nahdaouis étant convaincus que leur retour à l’opposition sera synonyme d’une nouvelle tentative d’éradication.

Le quinquennat 2014-2019 permet à Ennahda de continuer sa normalisation avec les forces issues de l’ancien régime. Après avoir refusé de passer une loi de lustration politique qui aurait permis d’écarter pour cinq ans les éléments destouriens les plus impliqués sous Ben Ali, le parti islamiste soutient la controversée loi de réconciliation. Arrivé deuxième mais membre de tous les gouvernements de cette période, Ennahda continue à s’insérer dans le système à travers notamment des nominations dans toutes les strates de l’État tout en n’ayant pas la position inconfortable du vainqueur des élections. En réalité, la dislocation de Nidaa Tounes fait des islamistes le premier bloc parlementaire. Une position qui va s’intensifier quand le Chef du gouvernement Youssef Chahed se retourne contre son mentor Béji Caïd Essebsi. Le jeune Premier ministre devient alors l’obligé du parti islamiste qui le soutient moyennant une protection accrue de ses intérêts.

En interne, Ennahda organise son 10e congrès en 2016. Si la presse locale et étrangère focalise sur l’intention du mouvement de séparer ses activités politiques du travail de prédication, l’évènement le plus important est l’accroissement significatif du rôle du président Rached Ghannouchi, un paradoxe pour un parti qui prône un régime parlementaire (Maï Gaveriaux, 2016). Depuis lors, Ennahda connaît une succession de crises autour des décisions du chef. Ainsi, en 2019, Ghannouchi modifie de manière substantielle les résultats des primaires organisées pour désigner les candidats aux législatives. Il se fait parachuter dans la circonscription Tunis 1, qui inclut la majorité des quartiers populaires de la capitale. Il choisit donc la facilité pour être sûr de devenir député et ainsi briguer la présidence de l’Assemblée. Étant convaincu, sondages à l’appui, de l’impossibilité pour lui d’être élu à la présidence de la République, il décide de faire de son poste, un président bis. Il est à noter qu’en cas de vacance définitive10 au poste de président de la République, la Constitution accorde l’intérim au chef de l’Assemblée.

Les statuts du mouvement limitent à deux les mandats du président. Une remise à zéro est entreprise en 2011 quand le parti est sorti de sa clandestinité. Mais plusieurs proches de Ghannouchi ont commencé une campagne interne pour que leur chef rempile. Cette tentative de prolongation a créé des tensions qui éclatent au grand jour, fait rarissime dans un parti habitué à la discrétion sur ses luttes internes.

Les élections législatives de 2019 sont un camouflet pour Chahed et Nidaa Tounes. Ennahda arrive en tête mais perd deux tiers de son électorat de 2011. Comme d’habitude, le parti n’hésite pas, pour se maintenir au pouvoir, à pactiser avec son ennemi de campagne, cette fois-ci le parti Qalb Tounes.

En plus du discrédit de sa parole publique, le parti est pointé par un rapport de la Cour des comptes sur le scrutin de 2019 l’accusant d’avoir eu recours à des financements étrangers. Une pratique interdite par la loi électorale tunisienne. Mais le rapport ne donne lieu à aucune incrimination jusqu’au 25 juillet 2021.

Dix ans après la chute de Ben Ali, Ennahda a réussi à s’implanter dans toutes les strates de la vie publique au point de devenir le cœur nucléaire du « système » dans le sens le plus péjoratif du terme sans pour autant se faire accepter par une partie importante d’une élite qui continue à voir dans ce parti un élément étranger à la Tunisie.

1 Voir le chapitre « Le régime saïedien ».

2https://www.facebook.com/MRICSCDH/posts/2755320888056584

3 Chebbi obtient 1.04 % à la présidentielle et Al Jomhouri ne parvient qu’à faire élire un seul député aux législatives.

4 Rached Ghannouchi, Moncef Marzouki, Hachmi Hamdi, Mustapha Ben Jaafar et Ahmed Néji Chebbi. Le critère retenu est le nombre de voix obtenues par les partis. Pour le Parti démocrate progressiste (PDP), nous avons retenu l’âge du leader historique et effectif et non la Secrétaire générale Maya Jribi, première femme à diriger un parti en Tunisie. Avec Jribi à la place de Chebbi, la moyenne serait retombée à 61 ans.

5 La coalition de la dignité n’était pas un parti au moment des élections mais elle peut s’apparenter à cette forme d’organisation politique.

6 La deuxième partie du livre revient dans le détail sur cet épisode.

7 La Constitution précise que le flagrant délit ne fait pas obstacle à l’interpellation.

8 Le chapitre « Les années Troïka » du livre « De la révolution à la restauration, où va la Tunisie ? » donne des exemples précis du recyclage de l’ancien régime.

9 Cheikh en arabe signifie vieille personne. L’expression « les deux cheikhs » désigne le partage du pouvoir en Tunisie entre Rached Ghannouchi et Béji Caïd Essebsi entre 2014 et 2019, date du décès de ce dernier.

10 En cas de décès.

UNE CRISE ÉCONOMIQUE PERMANENTE, DES CRISES SOCIALES SANS DÉBOUCHÉS

C’est sans aucun doute le plus grand échec de la première décennie post-Ben Ali. Les questions socioéconomiques ont été le principal moteur de la contestation populaire qui a mené à la chute du régime autoritaire en 2011. Malgré la promesse sans cesse répétée d’un « changement de modèle de développement », le pays s’est englué dans une crise économique qui a nourri à son tour une série de crises sociales. Aucun gouvernement n’a réussi à produire une amélioration à même d’entretenir la foi en une démocratie capable d’offrir de meilleures conditions de vie aux Tunisiens.

Un modèle à bout de souffle et générateur d’inégalités

L’histoire d’un modèle

Le modèle de développement tunisien remonte aux années 1960. Après la mise en place des institutions de la jeune nation indépendante, Habib Bourguiba opte pour un modèle socialisant basé sur la planification. Pour marquer ce changement, le Néo-destour – devenu parti unique – est rebaptisé Parti socialiste destourien (PSD). Un personnage-clé va piloter ce changement : l’ancien secrétaire général de l’UGTT, Ahmed Ben Salah, devient un « super-ministre », cumulant jusqu’à 4 départements en parallèle. Il tente une expérience de collectivisation basée sur les coopératives. Les autorités installent plusieurs pôles productifs autour de grandes entreprises publiques sur tout le territoire national (sidérurgie à Bizerte, sucrerie à Béja, industrie du papier à Kasserine, activités pétrochimiques dans plusieurs régions du sud). En plus de son intérêt économique, cette « division spatiale du travail » permet de fixer les populations et de limiter l’exode rural.

Mais le modèle des coopératives se heurte à la résistance de certains barons locaux et aussi à celle du Fonds monétaire international (FMI) qui arrête de financer les chantiers étatiques. Par ailleurs, une guerre de clans au sommet de l’État précipite la chute de Ben Salah et de son projet. Le pays s’engage alors dans une phase de libéralisation économique portée par le Premier ministre Hédi Nouira. Cet ancien gouverneur de la Banque centrale opère une véritable révolution économique en se conformant aux « conseils » du FMI et de la Banque mondiale. Il stoppe les grands projets structurants, met fin au monopole étatique sur le commerce extérieur et arrête totalement ou partiellement les activités coopératives. En parallèle, une politique « d’ouverture » au capital national et étranger permet d’accorder des facilités aux entreprises totalement exportatrices (loi 72) et l’émergence d’une nouvelle classe d’entrepreneurs proches du régime (Krichen, 2021, pp. 72-73). Le nouveau modèle commence à s’essouffler dès la fin de la décennie, donnant lieu à une crise sociale de plus en plus importante. La centrale syndicale UGTT, pourtant associée au pouvoir, entre en confrontation avec le gouvernement et décrète une grève générale le 26 janvier 1978. Les autorités décident de répondre par la force et ce « jeudi noir » se conclut par un lourd bilan d’une centaine de morts et de blessés. Les principaux dirigeants syndicaux sont arrêtés et la centrale est confiée à une direction fantoche.

En 1980, Nouira, victime d’une attaque cérébrale, est écarté du pouvoir au profit de Mohamed Mzali. Ce dernier poursuit la politique économique de son prédécesseur. Pour préparer le budget de 1984, le gouvernement décide de réduire les subventions étatiques sur le pain et les produits céréaliers. Cet arbitrage a pour effet une augmentation substantielle du prix de ces composantes essentielles du panier des Tunisiens. Une révolte éclate alors dans le Sud tunisien et se propage dans tout le pays, atteignant la capitale début janvier. La colère embrase les quartiers périphériques qui concentrent les laissés pour compte de la libéralisation. Les affrontements avec les forces de l’ordre font une centaine de morts. Bourguiba décide alors de revenir sur les augmentations et son discours est acclamé par ceux-là mêmes qui le conspuaient.

La crise économique continue à s’aggraver. Elle est accentuée par l’instabilité politique due à la sénilité du « combattant suprême » qui nourrit une guerre de succession et l’affrontement entre le régime et les islamistes.