15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

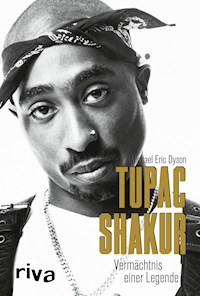

Leben und Tod einer Legende Er war der beste Rapper der Welt. Hat Millionen von Platten verkauft. Mit Drogen gehandelt. Im Gefängnis gesessen. Und wurde Opfer eines Attentats, dessen Hintergründe bis heute ungeklärt sind. Die Faszination von Tupac Shakur, der als 2pac Musikgeschichte geschrieben hat, ist auch Jahrzehnte nach seiner Ermordung ungebrochen. Seine posthum veröffentlichten Alben, Gedichte und Filme haben ihn zu einer Legende werden lassen. In seiner Biografie begibt sich Michael Eric Dyson, einer der wichtigsten schwarzen Stimmen in den USA, auf Spurensuche. Lässt ehemalige Weggefährten wie Snoop Dogg ebenso zu Wort kommen wie Tupacs geliebte Mutter, die Black-Panther-Aktivistin Afeni Shakur. Dieses Buch ist mehr als eine Musikerbiografie. Es zeigt, wie Tupac Shakur unsere Gesellschaft verändert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Michael Eric Dyson

TUPAC SHAKUR

Michael Eric Dyson

TUPAC SHAKUR

Vermächtnis einer Legende

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. Auflage 2021

© 2021 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2001 bei Basic Books, an imprint of Perseus Books LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc., New York, New York, USA, unter dem Titel Holler If You Hear Me: Searching for Tupac Shakur. © 2001 by Michael Eric Dyson. All rights reserved.

This edition published by arrangement with Basic Books, an imprint of Perseus Books LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc., New York, New York, USA. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Peter Peschke

Redaktion: Rainer Weber

Umschlaggestaltung: Catharina Aydemir

Umschlagabbildung: Michael O’Neill/Corbis via Getty Images

Satz: Carsten Klein, Torgau

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN Print 978-3-96775-029-4

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96775-030-0

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96775-031-7

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

DEN FRAUEN GEWIDMET, DIE TUPAC LIEBTE

Afeni Shakur

Jada Pinkett Smith

Leila Steinberg

Danyel Smith

Cassandra Butcher

Jasmine Guy

Tracy Robinson

Kidada Jones

UND DEN SCHWESTERN, DIE FURCHTLOS UNSERE JUGEND LIEBEN

Maxine Waters

Nikki Giovanni

Sonia Sanchez

Ingrid Saunders Jones

Ruth J. Simmons

Susan L. Taylor

Toni Morrison

Hinweis an den Leser

Michael Eric Dyson (*1958) zählt zu den führenden intellektuellen Stimmen der USA und gilt als Biograf des schwarzen Amerikas. Unter anderen veröffentlichte er Bücher über Martin Luther King Jr., Malcolm X, Marvin Gaye, Jay-Z und Barack Obama. Seine Tupac-Biografie Holler If You Hear Me wurde zuerst 2001 veröffentlicht und erscheint nun erstmalig auf Deutsch. Während Dysons soziale und kulturelle Beobachtungen von ungebrochener Aktualität sind – zumal vor dem Hintergrund der Black-Lives-Matter-Bewegung –, wurde der Originaltext für die Übersetzung an einigen Stellen behutsam aktualisiert. So wurden Hinweise auf inzwischen verstorbene Interviewpartner eingebaut und vereinzelt popkulturelle Referenzen angeglichen.

Hip-Hop und insbesondere Gangsta-Rap ziehen einen nicht geringen Teil ihrer Wirkmacht aus dem Gebrauch von degradierenden (aber häufig in einem selbstermächtigenden Sinne verwendeten) Slang-Begriffen wie nigga, bitch oder thug. Diese Wörter sind im Genrekontext zu begreifen und lassen sich auch dann nicht immer sinnvoll ins Deutsche übertragen, wenn das Wörterbuch verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten vorsieht. Da Dysons Text ausführliche sprachkulturelle Einordnungen der verwendeten Begriffe liefert, wurden diese Wörter in ihrer ursprünglichen Form belassen und durch eine kursivierte Kleinschrift kenntlich gemacht. Ähnlich wurde auch mit einigen wenigen anderen Begriffen verfahren, die dem amerikanischen Gangsta-Rap-Umfeld zuzuordnen sind und sich nicht wirklich mit einer deutschen Übersetzung wiedergeben lassen.

INHALT

Intro: »I Always Wanted to Make a Book Out of My Life«

Auf der Suche nach Tupac

Teil 1: Ketten der Kindheit und das Streben der Jugend

Kapitel 1: »Dear Mama«

Die Liebe einer Ghetto-Mutter

Kapitel 2: »The Son of a Panther«

Eine postrevolutionäre Kindheit

Kapitel 3: »No Malcolm X in My History Text«

Die Schule, das Lernen und Tupacs Bücher

Teil 2: Porträts eines Künstlers

Kapitel 4: »Give Me a Paper and a Pen«

Tupacs Stellung im Hip-Hop

Kapitel 5: »For All the Real Niggas Out There«

Das Ringen um Authentizität

Teil 3: Körper und Credos

Kapitel 6: »Do We Hate Our Women?«

Huren und Heilige

Kapitel 7: »But Do the Lord Care?«

Gott und Tod, Leid und Mitleid im Ghetto

Kapitel 8: »I Got Your Name Tatted on My Arm«

Den schwarzen Körper lesen

Outro: »How Long Will They Mourn Me?«

Das Nachleben eines Heilsbringers aus dem Ghetto

Danksagung

Anhang

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Bildnachweis

Über den Autor

Intro

»I ALWAYS WANTED TO MAKE A BOOK OUT OF MY LIFE«

Auf der Suche nach Tupac

Im März 2001 machte ich mich an einem warmen Sonntagnachmittag auf den Weg zum Warehouse District von Los Angeles, in der Hoffnung, mich mit Snoop Dogg über seinen verstorbenen Freund und Gelegenheitskollaborateur Tupac Shakur unterhalten zu können. Der berühmte Rapper sollte mit seinen Kollegen Warren G und Nate Dogg ein kleines, privates Promo-Set spielen, das die Sportschuh-Firma, deren Werbeträger er war, auf die Beine gestellt hatte. Ich stieg die Treppen der umgebauten Lagerhalle hinauf, die als Hauptsitz der Firma dient. Im dritten Stockwerk entdeckte ich einen behelfsmäßigen Backstage-Bereich, in dem sich Künstler und Medienvertreter vor der Show aufhalten konnten. Ich gesellte mich zu den anderen Journalisten und hielt Smalltalk mit einer Handvoll Celebrities und Künstlern, die sich kurz sehen ließen, während ich auf Snoops Ankunft wartete. Ein paar Minuten lang konnte ich mich mit Big Boy unterhalten – ein Radiomoderator, der als Bodyguard der West Coast Hip-Hop-Kombo The Pharcyde Zeit mit Tupac verbracht hatte, wenn man gemeinsam unterwegs war.

»Weißt du, was mir an dem Kerl gefallen hat?«, fragte mich Big Boy, als wir uns in eine stille Ecke drückten, während um uns herum ein intimes Grüppchen von mehr als fünfzig Personen durch den Raum wuselte. »Er hat jeden geliebt, aber er hat immer gewusst, dass er ein starker, schwarzer Mann war. Und er hatte keine Scheu davor, eine Menge Zeug auszusprechen; Sachen, die andere nicht sagten. Andere meinten: ›Das kann ich nicht sagen.‹ Aber Pac nicht. Wenn du willst, dass dir jeder zuhört, dann kannst du nicht einfach rumsitzen und sagen: ›Hey …‹ Du musst dir schon Gehör verschaffen.«

Ohne Vorwarnung beendete Big Boy seinen Gedanken, indem er mit den Händen einen Trichter um seinen Mund formte und aus voller Lunge schrie: »HEY!« Er erschreckte mich und all die anderen Leute im Raum.

Nachdem ich mich von diesem unerwarteten Schallangriff erholt hatte – mit krausgezogener Stirn und zusammengekniffenen Augen –, fuhr er fort, sichtbar erheitert über meine Reaktion und das jähe Innehalten der Menge.

»Manchmal musst du schreien. Du musst die Aufmerksamkeit an dich reißen. Und deshalb lebt seine Musik auch weiter, deshalb ist es den Leuten nicht egal – weil er so einen gewaltigen Eindruck hinterlassen hat. Es ist ja nicht so, dass Pac erst nach seinem Ableben ein Star wurde. Pac war schon ein Star, als ich ihm das erste Mal die Hand schüttelte. Von Anfang an war er ein Star. Er hat einfach immer Aufmerksamkeit eingefordert.«

Damit war unser improvisiertes Interview vorbei und ich suchte den Raum nach anderen Leuten ab, die Tupac gekannt haben konnten. Zufällig begegnete mir Ray J. Er und seine Schwester Brandy waren Stars der TV-Show Moesha, und beide waren auch als Musiker erfolgreich.

»Ich habe gerade einen neuen Song mit Tupac aufgenommen«, erzählte mir der junge Künstler.

Oh je, dachte ich bei mir. Er ist zwar talentiert, aber offenbar ist mein junger Bruder einer von denen, die glauben, dass Tupac noch am Leben ist. Aber dann fiel mir wieder ein, dass Tupacs posthum veröffentlichte Tracks bereits Legendenstatus hatten. Viele Künstler waren ins Studio gegangen, um Musik und Vocals für Hunderte von Tonspuren beizusteuern, die er vor seinem Tod aufgenommen hatte.

»Die Nummer heißt ›Unborn Child‹ und wird auf seiner neuen Doppel-CD sein. Bisher hat sie noch niemand gehört.«

Für Ray J war die Arbeit mit Tupac aufregend. Während wir sprachen, erinnerte ich mich daran, dass moderne Technologien es möglich machten, dass selbst lebende Künstler, wenn sie an einer gemeinsamen Nummer arbeiteten, nur noch selten zur selben Zeit am selben Ort aufnahmen. Gewissermaßen war diese Vorgehensweise also nichts Neues. Aber sein schwärmerischer Gesichtsausdruck verriet mir, dass die Gelegenheit, einen Track mit Tupac aufzunehmen, ihn begeisterte.

»Tupac ist einer der größten Poeten unserer Zeit«, sagte Ray J. Mir fiel auf, dass er im Präsens sprach, wohl weil Tupacs Kunst, die in immer neuen Büchern, Filmen und Tonaufnahmen Verbreitung findet, es schwer macht, in der Vergangenheitsform über ihn zu sprechen.

»Das ist ein Bruder, der vor seinem Abgang einfach ins Studio ging und Songs aufgenommen hat, die einer Menge Leute nahegehen und von denen sie lernen können. Wie er selbst gesagt hat: Er ist einfach nur ein thug – jemand, der ein rastloses Outlaw-Leben außerhalb gesellschaftlicher Normen führt –, aber ein thug mit einer Menge Kohle. Aber er ist eben auch ein thug, der den Kids eine positive Message mit auf den Weg gibt, damit sie so werden können wie er.«

Mir fiel auf, dass er weiterhin im Präsens sprach – ohne einen Anflug von Ironie, vielmehr sehr leidenschaftlich –, was seinen Worten eine gewisse Schieflage gab; außerdem interessierte mich, wie ein thug, und möge er auch ein begabter Poet sein, diesem jungen Mann, der für seine braven Texte und sein freundliches Auftreten bekannt war, als Vorbild dienen konnte. Also fragte ich Ray J.

»Er hat uns beigebracht, dass wir für uns selbst sorgen können, dass wir es als Unternehmer in diesem Spiel zu Reichtum bringen können.«

Seine Presseagentin gab ihm zu verstehen, dass sein nächster Termin anstand. Ich blieb allein zurück und fragte mich, wie viele junge Menschen Tupac noch mit seiner Message und seiner Musik berührt hatte, wie viele der folgenden Generationen die Erinnerung an ihn durch ihre Bewunderung lebendig halten würden. In diesem Augenblick bemerkte ich den atemberaubend begabten Schauspieler Larenz Tate, der durch seine lebendigen, versierten und nachdenklichen Auftritte in den Filmen der Hughes-Brüder – Menace II Society und Dead Presidents – bekannt geworden war. Es war aber klar, dass er on the down-low war, wie es im Hip-Hop heißt: sehr zurückhaltend und bescheiden und daher unauffällig (zumindest hoffte er das). Nachdem wir ein paar Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht und unserer Bewunderung für den jeweils anderen Ausdruck verliehen hatten, führte er mich aus dem Raum hinaus ans andere Ende des Flurs, damit wir wirklich ungestört waren – und um den anderen Schreiberlingen zu signalisieren, dass er sich nicht von jedem anwesenden Journalisten ausquetschen lassen wollte. Er sprach klug, sehr herzlich und nahbar, auf eine leise und nachdenkliche Art.

»Für seine eingefleischten Fans und die Leute, die ihn kannten, war er ein Prophet«, erläuterte Tate mit ruhiger, fast schon geflüsterter Stimme. »Es ist wirklich merkwürdig, wie ein Mensch Dinge vorhersagen konnte, so wie er das gemacht hat. Nach seinem Tod ist all das, wovon er vorher gesprochen hatte, tatsächlich auch eingetreten.«

Ein Funke geht von Tate aus, als er weiterspricht; sein intensiver Blick leuchtet förmlich auf, als er auf eine oft bemühte Parallele hinweist, die nicht weniger wahr wird, nur weil man sie immer wieder hört.

»Ich halte ihn für den Elvis Presley des Hip-Hops«, erklärte Tate. »Überall auf der Welt gibt es Menschen, die Tupac gesehen haben wollen.« Während er über Tupac und Elvis sprach, drängte sich mir ein Gedanke auf: Es wird auch höchste Zeit. Weiße Leute sichten ständig irgendwo Elvis, JFK oder Marilyn Monroe. Das ist eine große Sache, wenn deine Ikonen und Helden nur scheinbar tot sind, in Wirklichkeit aber auf einer einsamen Insel abhängen, um ungesehen alt zu werden und die Legende zu überdauern, die sie geworden sind. Immer wieder hatte ich mich im Laufe der Jahre gefragt, warum niemand je berichtete, er habe beispielsweise Sam Cooke, Otis Redding, Billie Holiday oder auch nur Donny Hathaway gesehen – im Schatten einer Palme, ganz im Reinen mit der Tatsache, dass zwischen ihnen und ihrer tragischen, von Legenden umrankten Vergangenheit Welten liegen. Schwarze Mythologien und Legenden lassen sich nur schwer errichten – und noch schwieriger ist es, sie am Leben zu halten.

»Er hat definitiv seine Spuren in der Hip-Hop-Kultur hinterlassen.« Tates Worte rissen mich aus meiner kurzen Tagträumerei. »Aber es ist ihm auch gelungen, über den Hip-Hop hinaus in die Popwelt aufzusteigen, in die Welt von Film und TV und allen möglichen anderen Medien. Dass er heute noch so groß wie zu Lebenszeiten ist, ist unglaublich.« Da Tate ein solch talentierter Schauspieler ist, fragte ich ihn, wie er Tupacs filmische Aura einschätzte.

»Vor der Kamera möchtest du die Wahrheit zeigen, oder etwas, das echt ist. Was Geschichten aus dem Leben anbelangt – und meist war Tupac in Filmen zu sehen, die das Leben auf der Straße zeigen sollten, wie es wirklich war –, so konnte er von seinen eigenen Erfahrungen, von seinem Leben auf der Straße zehren.« Wahrheit, Authentizität, das Echte, das sind Begriffe, die häufig fallen, wenn von Tupac die Rede ist – und es sind Ideen, an denen er selbst sich abgearbeitet hat. »Keeping it real«, echt und bodenständig bleiben, ist das Mantra, das Tupac in verheerender, letztlich vielleicht sogar tödlicher Weise ausgeschöpft hat. Tate sprach über die kurzen Begegnungen zwischen ihm und Tupac, über das Versprechen, das sie einander gemacht hatten. Ein Versprechen, das sie nicht halten konnten.

»Ich habe nicht so viel Zeit mit Tupac verbracht, wie ich das gerne gewollt hätte«, klagte Tate. »Eine Menge Leute, die sowohl Tupac als auch mich gut kannten, sagen, dass es toll gewesen wäre, wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten, uns wirklich intensiv auszutauschen. Dann hätte er vielleicht den positiven Dingen mehr Beachtung geschenkt. Dazu ist es aber leider nie gekommen.« Leider, das kann man wohl sagen, denn die Liebe und die Inspiration, die schwarze Männer brauchen, um am Leben zu bleiben, sind oft genug etwas, das ein Bruder ihnen hätte geben können. Die Vorstellung, dass Tupacs Leben durch Tate einen anderen Verlauf hätte nehmen können, stellt eine verpasste Chance dar. Man fragt sich still: Was wäre gewesen, wenn …? Wir verabschieden uns voneinander, wie schwarze Männer das so oft tun. Die rechten Hände umschlingen einander freundschaftlich, der rechte Arm wird angewinkelt, um den anderen zu uns heranzuziehen; den linken Arm legen wir um die Schulter des jeweils anderen. Tupac ist die Brücke, die uns einander so nah gebracht hat, aber das müssen wir nicht aussprechen. Ein vorbehaltloses Anerkennen dieser Tatsache im Blick des Gegenübers ist ausreichend.

Gleich nachdem unsere Wege sich getrennt hatten, hörte ich draußen die langerwartete Bus-Karawane, die unten vor dem Lagerhaus vorfuhr. Sie kamen nur zwei Stunden zu spät, was nicht schlecht ist in CP-Zeit. [CP time ist ein amerikanischer Ausdruck für colored people’s time und er bezieht sich auf das negative Stereotyp, dass Schwarze chronisch unpünktlich seien; in Bezug auf Snoop und seine Leute meine ich damit aber chilling posse-Zeit, also das Zeitempfinden einer »gechillten« Clique.] Da Snoop sich seinen Namen von einem Hund geliehen hat, machte es irgendwie Sinn, dass wir gefühlt in Hundejahren gealtert waren, während wir auf ihn warteten. Als ich aus den höhlenartigen Räumlichkeiten hinaus ins Sonnenlicht trat, wurde ich von einer Horde von Kameras und Reportern begrüßt, die alle versuchten, ein Stückchen Snoop abzubekommen, während er vom Bus in das Backstage-Zimmer ging, das man für ihn reserviert hatte – und das war nicht der große Raum, in dem die meisten von uns gewartet hatten. Natürlich waren führende Mitarbeiter des Turnschuh-Herstellers da, ebenso wie eine Menge Handlanger und sonstiges Personal, das sich anschickte, Snoop in seine Garderobe zu begleiten. Von Minute zu Minute war mir unbehaglicher zumute. Mir war klar, dass das nicht der richtige Weg war, um an ein ernsthaftes Interview zu gelangen; dabei hatte ich im Vorfeld alles versucht, um Snoop über die herkömmlichen und eigentlich zuverlässigeren Kanäle zu erreichen. Nachdem aber sämtliche Versuche gescheitert waren, setzte ich auf Glück und Zufall: Jemand, der bei der Organisation des Konzertes involviert war, hatte mich im Hotel angesprochen, weil er mich aus dem Fernsehen und von meinen Büchern kannte; er bot mir einen Backstage-Pass an, als ich ihm erzählte, wie gerne ich im Rahmen meiner Recherchen für ein Buch über Tupac mit Snoop sprechen würde. Mich in Ecken rumzudrücken, um auf Prominente zu warten, während ich die Menschenmenge um mich herum abwehrte – das war nicht wirklich meine Sache. Ich wollte einfach nur ein bisschen Zeit mit einem Mann verbringen, von dem ich dachte, dass er meinem Anliegen dienlich sein könnte.

Außerdem hatte ich genug über Hip-Hop gelesen und geschrieben, hatte genug Konzerte und Shows und Club-Promos besucht, um zu wissen, dass ein Rapper sich in seiner Männlichkeit von nichts so sehr angegriffen fühlt wie von »männlichen Groupies«. Es gibt im Hip-Hop eine eigene Form der Schmähung, einen Diss, der sich in gehässiger und verachtender Weise gegen Typen richtet, die ihre Liebe für den Hip-Hop und seine Stars allzu offen zur Schau stellen, indem sie hinter der Bühne auftauchen, um ein Autogramm zu ergattern oder ihr Idol mit Lob zu überschütten. Im misogynen Jargon dieser Kultur galt das als Job der hoe oder der bitch, der Nutten und Schlampen, und mir war absolut nicht daran gelegen, mich den hasserfüllten Blicken oder der brüsken Zurückweisung von jungen Menschen auszusetzen, die im selben Alter waren wie die Studierenden, die ich an der Universität unterrichtete. Zumindest dachte ich das. Bis mir klar wurde, dass mir kaum Zeit bleiben würde, um Snoop näherzukommen, wenn ich wartete, bis das Gedränge um ihn herum sich auflösen würde, sobald er seinen Rückzugsort im oberen Stockwerk erreicht hatte. Hier stand ich nun also in einer Reihe mit all den Reportern und Hofschranzen, denen das üppig bemannte Security-Team kurzzeitigen Zugang zu dem Bereich gewährte, in dem der Bus geparkt hatte, um die Rap-Stars aussteigen zu lassen. Es war mir gelungen, einen Platz an der Bustür zu ergattern, als diese sich öffnete und eine Rauchwolke hinausließ, die die Schaulustigen begrüßte. Ich erkannte das Gesicht von Warren G. (Genau wie bei Snoop konnte man in dessen Musik die südkalifornische Herkunft hören, und seine Melodien wurden oft von der angenehmen Stimme des so früh verstorbenen Gangsta-Crooners und Predigersohns Nate Dogg unterstützt.) Mir schien, ich sollte mein Anliegen am besten ohne Umschweife vorbringen, da der Konkurrenzdruck durch die umstehenden Kollegen fast genauso schwer auf mir lag wie der Weed-Geruch, der durch die Luft waberte.

»Warren G, Bruder, ich arbeite an einem Buch über Tupac, und ich würde wirklich gerne deine Meinung über ihn hören.« Ich kam mir dumm vor, als ich diese Worte so schnell, so öffentlich und, ja, auch so verzweifelt aussprach. Ich schämte mich furchtbar, aber das war mir nun auch egal. Vermutlich war ich so etwas wie die Hip-Hop-Entsprechung des besorgten weißen Liberalen – die Szene konnte sich meiner Unterstützung in allen möglichen Formen gewiss sein, aber wenn es darum ging, meinen Körper und mein Ego zu kompromittieren, sah die Sache schon wieder ganz anders aus. Während das Drama seinen Lauf nahm, meldete sich meine Selbstwahrnehmung lautstark zu Wort: »Ich bin nicht irgendwer, ich bin ein Intellektueller, jemand, der Bücher schreibt und im Fernsehen auftritt, eine Menge Leute finden das, was ich zu sagen habe, wichtig. Ich habe hier nichts zu suchen und ich sollte mich auch nicht so aufführen. Ich sollte von hier verschwinden.« Aber nun war ich schon so weit gekommen, dass es wohl nicht schaden könnte, noch ein bisschen länger auszuhalten. Und noch während ich das dachte, öffnete Warren G den Mund.

»Scheiße, du nimmst auch keine Gefangenen, was?«, sagte er amüsiert. Das (nach Hip-Hop-Standards) greise Schreiberlein, das ihm auf die Pelle rückte und mit einem Tonbandgerät unter der Nase rumfuchtelte, um etwas über einen gefallenen Kameraden in Erfahrung zu bringen, entlockte Warren ein leises Lachen. Aber er war ein guter Kerl, wie ich schon bald feststellte; ein viel besserer Kerl als seine geschwätzigen Kollegen.

»Hey, ich muss meine Chancen eben nutzen, Mann«, entgegnete ich schnell.

»Was willst du denn wissen?«, fragte er.

»Ich will wissen, wie es kommt, dass Tupac auch Jahre nach seinem Tod noch eine so bedeutende Rolle spielt.«

Warren hielt sich im Türrahmen des Busses fest und lehnte sich leicht nach hinten, bevor er zu sprechen ansetzte.

»Er hatte einfach immer eine echte Message, die direkt ins Herz spricht – weißt du, was ich meine?«, sagte er. »Ich habe oft mit ihm zusammengearbeitet; wir sind nie beste Freunde geworden, aber wir wussten immer, dass wir einander liebten und respektierten. Als er ›Definition of a Thug Nigga‹ aufgenommen hat, durchlebte ich gerade eine schwierige Zeit, genau wie er, also tauschten wir uns aus. Das hat uns wirklich geholfen, einander besser zu verstehen.« Als ich ihn darum bat, mir etwas über Tupac zu erzählen, wovon die Welt noch nicht weiß, sprach er über dessen Arbeitsmoral.

»Im Studio war er unglaublich«, sagte Warren G. »Er hielt seine Geschäfte am Laufen. Kaum dass man ihm die Hand gegeben und ein paar Sätze gewechselt hatte, ging er los und holte sich seinen Schreibblock. Verdammt, dann legte er los. Und dann fügte sich eins zum anderen.«

Ich bedankte mich bei Warren G, der nun aus dem Bus stieg und gemächlich in Richtung Lagerhaus ging. Nach ihm stieg Nate Dogg aus, der Crooner mit der Samtstimme, der Frank Sinatra des Gangsta-Rap, der als Gastsänger auf zahllosen Rap-Songs zu hören ist. Als ich Nate nach Tupac fragte, reagierte er zurückhaltender, steif und eher abwehrend, darauf bedacht, sich selbst zu schützen. Ganz offensichtlich hatte ich einen Nerv getroffen, und er ließ mich höflich abblitzen, indem er mir sagte, dass er oben mit mir sprechen würde. »Lass mich erst mit meinen Leuten reden, danach können wir uns unterhalten.« Aber ich wusste, dass meine Chancen gegen null gingen.

Als dann Snoop aus dem Bus stieg, die Augen hinter einer schwarzen Sonnenbrille versteckt, das Haar zu zwei üppigen Zöpfen geflochten, die sein Gesicht von links und rechts einrahmten, wurde mir klar, dass es beinahe unmöglich sein würde, zu ihm vorzudringen. Ich war also kurz davor aufzugeben, als ich Big Tray Deee entdeckte, der für The Eastsidaz rappte und zusammen mit Tupac auch auf dem Soundtrack zu Gridlock’d vertreten war (ein Film, bei dem Vondie Curtis-Hall Regie geführt hatte). Ich beschloss, nach oben zu gehen und mich ein wenig in der Küche aufzuhalten, wo für die Künstler und ihre Gäste ein Catering bereitgestellt worden war. Ich setzte mich an den Tisch, an dem auch Big Tray Deee einen Platz gefunden hatte. Seine hübsche kleine Tochter saß neben ihm. Ihr geflochtenes und von Spangen gehaltenes Haar war eine stilvolle Ergänzung zu den Jheri-Curls, die unter Big Tray Deees Basecap hervorlugten. Der Mann sah aus wie ein echter West-Coast-Player mit einem Achtzigerjahre-Vibe. Es sprang einem förmlich ins Auge, dass Big Tray Deee ein warmherziges Wesen hatte, und die Art, wie er sich um sein geliebtes Kind sorgte, stand im dramatischen Gegensatz zu seinem Ruf als harter Gangsta-Rapper. Ich fragte ihn nach Tupac, und während er sich die leckere Barbecuesauce von den Fingern leckte, die seine Spareribs überzog, öffnete er mir sein Herz.

»Ich wusste, dass er ein Workaholic war«, sagte er, und wiederholte damit, was zuvor schon Warren G angemerkt hatte. »Er schrieb so drei oder vier Songs pro Tag. Wenn er so richtig im Flow war und seine Boys mitzogen, dann schaffte er auch sechs oder sieben Songs an einem Tag. Es war phänomenal, ihm dabei zuzusehen.« Nachdem er über Tupacs Stil gesprochen hatte – die Art, wie er an einen neuen Song heranging, die Themen, an denen er sich abarbeitete, und was diese in Big Tray Deee selbst auslösten –, kam der Rapper auf Tupacs Vermächtnis zu sprechen.

»Jeder weiß, dass er zu früh von uns genommen wurde«, sagte Big Tray Deee. »Er hatte nicht die Chance, sein Potenzial voll zu entfalten, so wie Howard Hughes, Michael Jackson oder all die Menschen, die alt genug geworden sind, um ihren Ruhm wirklich mitzuerleben. Er wird nicht das Vergnügen haben zu sehen, wie man sich an seine Musik erinnert; er wird nie die Statuen sehen, die sie von ihm anfertigen. Verstehst du, was ich sagen will? Die Leute fühlen mit ihm mit. Er war ein großartiger Mensch. Wir spüren die Lücke, die er hinterlassen hat.«

Es berührte mich, wie dieser sommersprossige Soldat, dessen Ghetto-Narben nicht sichtbar, aber spürbar waren, in bewegenden Worten über die Momente von Kreativität und Bruderschaft sprach, die er und Tupac miteinander erlebt hatten. Noch bemerkenswerter war indes, was als Nächstes passierte; es wärmte und brach mir das Herz im selben Augenblick. Nachdem Big Tray Deee seine Ausführungen beendet und ich mich bei ihm bedankt hatte, fing er zu weinen an. Stumm, ohne zu schluchzen, aber stetig, zwanzig Minuten lang. Die Tränen röteten seine Augen und quollen über seine Wangen. Seine Tochter hielt sich am Arm ihres Vaters fest und funkelte mich an, als hätte ich ihren Vater verletzt. Ich bot ihm mehrere Servietten an, in die er seine wortlose Pein ergoss, ganz ohne sich um sein Ansehen oder seine Männlichkeit zu scheren. Als ich sah, dass er sich ausgeweint hatte, bedankte ich mich bei ihm und ging wieder nach draußen. Aber das Bild von diesem weinenden Mann wird mir auf ewig eine kraftvolle Metapher für den Schmerz sein, den so viele angesichts des Verlustes von Tupacs unbeschreiblicher Begabung empfunden haben. Sie bleibt ein Geschenk, das auch heute noch zu Millionen von Menschen aus aller Welt spricht.

Auch wenn ich an diesem Tag nicht das bekam, wofür ich eigentlich gekommen war – ein Interview mit Snoop Dogg –, so wurde ich doch mehr als reich belohnt. Ich konnte mir einen üppigeren Eindruck von der Vielschichtigkeit von Tupacs Leben verschaffen, von den unterschiedlichen Identitäten, die ihn als Mensch definierten, von den miteinander konkurrierenden Leidenschaften, denen er seine Aufmerksamkeit widmete, und von den widersprüchlichen Kräften, die seine Kunst und seine Karriere formten. Tupac ist womöglich die Galionsfigur seiner Generation. In seiner eindringlichen Stimme klingen sowohl die lebendige Hoffnungsfreude als auch die verzweifelte Hoffnungslosigkeit an, die die äußeren Parameter der Hip-Hop-Kultur abstecken, der er sich so beherzt verschrieben hat; es klingen die Leben von Millionen junger Menschen an, die ihn bewunderten und verehrten. Doch je größer seine Legende wird, desto mehr entzieht sich Tupac historischen Betrachtungsweisen, desto mehr wird er zum Gefangenen eines skrupellosen Wettstreits der Bilder, die den Mythos umreißen, zu dem er innerhalb seines Kulturkreises geworden ist. All die Motive, die in den Gesprächen anklangen, die ich an jenem Tag im Lagerhaus führte, sind wichtig: seine starke schwarze Maskulinität, seine Bereitschaft, die Stimme zu erheben, sein Hunger nach Aufmerksamkeit, seine kraftvolle Poesie, sein thug-Image, seine unternehmerischen Großtaten, seine prophetischen Standpunkte, sein Status als popmusikalische Ikone, seine Suche nach einem authentisch schwarzen Erleben, seine von Herzen kommenden Botschaften an die in Armut lebenden Menschen in sozial benachteiligten Stadtvierteln, seine unglaubliche Arbeitsmoral, sein letztlich unausgeschöpftes Potenzial, sein Aufstieg zu einer mit Elvis vergleichbaren Figur, und auch die Trauer, die sein viel zu früher Tod auslöste. Diesen und vielen weiteren Motiven werde ich in diesem Buch nachspüren.

Im ersten Teil des Buches, »Ketten der Kindheit und das Streben der Jugend«, widme ich mich Tupacs Erfahrungen als Kind sowie den Einflüssen seiner Jugend. Afeni, seine Mutter, die gut 20 Jahre nach ihrem Sohn im Mai 2016 verstarb, spielt eine bedeutende Rolle in den Tupac’schen Überlieferungen; im wunderschönen »Dear Mama« hat er sie hochleben lassen, aber vor der Veröffentlichung dieses Liedes war sie auch schon Ziel seiner öffentlichen Kritik gewesen, als er ihre Drogensucht und ihre Unfähigkeit anprangerte, ihm ein stabiles häusliches Umfeld zu bieten. Genau wie ihr Sohn war Afeni Shakur eine ganz außergewöhnliche Person. Als schwarze Revolutionärin kämpfte sie in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Als Mutter zog sie zwei Kinder groß, ohne dass sie dabei Unterstützung von den Vätern bekam. Und als Frau, die sich in der Sucht verlor, setzte sie ihr Zuhause aufs Spiel, um ihrer Abhängigkeit neues Futter zu geben. Ich widme mich dem zweischneidigen Vermächtnis, das Afeni an Tupac weitergab – als schwarze Revolutionärin einerseits, als suchtkranke Mutter andererseits. Zuerst befasse ich mich mit dem Einfluss, den Afenis Sucht auf Tupac hatte: wie ihm in den Jahren seiner Adoleszenz ein sicheres Zuhause verwehrt blieb, wie sein Selbstbild als heranreifender Jugendlicher dadurch geprägt wurde und wie sich diese existenziellen Nöte, denen er aufgrund ihrer Probleme ausgesetzt war, in seiner Arbeit widerspiegelten.

Ebenso untersuche ich Tupacs postrevolutionäre Kindheit, um herauszufinden, wie ein Junge, der dazu erzogen worden ist, sich der weißen Vorherrschaft entgegenzustellen, in einer Welt zurechtkommt, in der diese Überzeugungen dem Wandel der Zeiten angepasst werden müssen. Ich betrachte die Leitmotive, die Tupac als Black Panther der zweiten Generation erlernt hat, und ich werfe einen Blick darauf, wie er die Botschaften, die man ihm vermittelt hat, aufgesaugt und sich ihnen auch widersetzt hat. Da die geistige und seelische Kluft zwischen seiner revolutionär geprägten Herkunft und seiner thug-Persona, also der Selbstinszenierung in der Öffentlichkeit, so viel von seinem Reiz ausmachte, erhält man hier einen entscheidenden Einblick in Tupacs Werdegang. Auch an den intellektuellen Einflüssen, die den heranwachsenden Jungen und aufstrebenden Rapper prägten, bin ich interessiert. Tupac war ein außergewöhnlich kluges und begabtes Kind. Seine schauspielerischen Talente wurden durch seine Mitwirkung an einem Schauspielensemble in Harlem sowie später an der Baltimore School for the Arts gefördert. Zudem war er ein unermüdlicher Leser, der sich mit einem unstillbaren intellektuellen Appetit eine beeindruckende Bandbreite an Büchern zu unterschiedlichsten Themen einverleibte. Obwohl er die Highschool abgebrochen hatte, hat er bis zu seinem Tod nicht damit aufgehört, Unmengen an Büchern und anderen Publikationen zu lesen. Ich untersuche Tupacs Ansichten über die Schule und sein Verständnis von Lernprozessen, und ich werfe auch einen Blick auf die Bücher, die für ihn von großer Bedeutung waren.

Im zweiten Teil, »Porträts eines Künstlers«, widme ich mich Tupacs künstlerischer Begabung, da sein erster und anhaltender Ruhm seiner Karriere als Rapper entsprungen ist. Er war mitnichten der beste Rapper aller Zeiten, aber er ist der vielleicht einflussreichste Star des Genres. Ich erkunde Tupacs Rolle im Rap, insbesondere seinen Blitzableiter-Status als renommiertester und umstrittenster Künstler des Genres. Obwohl er jenseits des Aufnahmestudios immer wieder für fette Schlagzeilen sorgte, so bleibt doch Tupacs kraftvolle, prophetische – und allzu häufig selbstzerstörerische – Arbeit die letztgültige Basis für unsere Beurteilung seiner künstlerischen Errungenschaften. Doch beinahe sein gesamtes Handeln war geprägt von seinem steten Bemühen, dem Bild eines real nigga gerecht zu werden. Die Frage nach einer schwarzen Authentizität geistert durch unsere Kultur; innerhalb des Hip-Hops gilt das auf besonders teuflische Weise, da die Künstler hier oft die Pose eines Schlägers oder Gangsters einnehmen. Es geht dabei um einen Ehrbegriff und darum, die eigene street credibility unter Beweis zu stellen. Vielleicht mehr noch als jeder andere Rapper versuchte Tupac das Leben, über das er rappte, auch zu leben; das führte im Studio zu spektakulären Ergebnissen, in der Welt jedoch hatte es desaströse Folgen. Immer wieder geriet Tupac in Konflikt mit dem Gesetz, und unablässig stritt er sich mit seinen Peers, mit Heuchlern und Rivalen. Manchmal nahm er diese Konflikte mit ins Aufnahmestudio. Der berüchtigte Streit zwischen East und West Coast lässt sich auf Tupacs wortgewaltigen Zorn und seine übertrieben konfrontativen Tiraden zurückführen.

Im dritten Teil des Buches, »Körper und Credos«, schaue ich mir an, wie Tupac sich im Rahmen seiner Kunst großen Themen annahm – darunter Geschlecht, Tod, Religion, Leiden und Mitgefühl. Außerdem widme ich mich der Bedeutung des schwarzen Körpers in Tupacs Schaffen und in seiner Karriere. Die extrem rauen Umgangsformen und misogynen Überzeugungen der Hip-Hop-Kultur kommen ebenso zur Sprache wie Tupacs eigener und komplexer Blick auf Geschlechterrollen – insbesondere auch mit Blick auf den sexuellen Missbrauch, für den er verurteilt wurde, wenn auch nur wenige glauben, dass er schuldig war. Auffächern will ich meine Betrachtungen entlang des Begriffs »Gynophobie«, jene pathologische Frauenfeindlichkeit also, die im Ghetto und auch darüber hinaus grausame Angriffe gegen Frauen motiviert. Ich erkunde, inwiefern Tupacs Verhältnis zu seiner Mutter seine Überzeugungen geprägt hat und wie seine ersten Erfahrungen mit Mädchen ihre Spuren in seiner Geschlechterphilosophie hinterlassen haben. Ich betrachte die Stellung der Frau im Ghetto sowie im breiteren kulturellen Kontext, sowohl unter gesellschaftlichen als auch unter sozialhistorischen Gesichtspunkten. Ich versuche, Tupacs religiöse Überzeugungen und geistige Glaubenssätze nachzuvollziehen: wie sie sich von seiner Jugend bis hin ins junge Erwachsenenalter entwickelt haben. Tupac vertrat klare Standpunkte zu Gott, Leid und Mitgefühl, die ich hier auf den Prüfstand stelle. Dem eigenen Tod schien er selbst dann unbekümmert zu begegnen, wenn er im Rahmen seines Schaffens ausführlich über das Wesen des Todes nachdachte – ein Thema, dem ich mich kurz annehmen werde. Und da die Tinte der Tattoo-Künstler großflächig aus seinem Torso blutete, gehe ich schließlich der Frage nach, in welchen Weisen er seinen Körper als Text begriff. Ich untersuche Tupacs Blick auf seinen eigenen Körper, nicht nur als Kunstwerk, sondern auch als Objekt von Verachtung und als Vehikel für abhängig machende Vergnügungen sowie, zum Ende hin, als Tempel einer ansteckend finsteren Selbstzerstörung.

Im Epilog, »Das Nachleben eines Heilsbringers aus dem Ghetto«, untersuche ich den Einfluss, den Tupacs Tod auf seine sich entfaltende Legende hatte – mit besonderem Augenmerk auf die Annahme, dass er gar nicht tot ist, sondern nach wie vor lebt, wenngleich an einem geheimen Ort. Ich erkunde, wie man ihn zu einer urbanen Legende stilisierte, zu einer – wie ich es nenne – »posthumen Persona«, einem Märtyrer und Ghetto-Heiligen. Dabei analysiere ich auch, welchen sozialen Nutzen insbesondere seine Anhänger und Nachahmer, die Tupacs Ruhm weiterleben lassen, aus solchen Behauptungen ziehen. Einer der Effekte, den die Behauptung nach sich zieht, dass Tupac – sowohl in seiner Rolle als thug-Persona als auch sonst – eine bedeutsame Figur, ja sogar eine Legende sei, ist die Bündelung von Kritik an einer Gesellschaft, die ihn glauben ließ, dass er nur auf diese Weise überleben könne. Tupacs Aufstieg zu einem Ghetto-Heiligen ist gleichermaßen Spiegel einer verzweifelten Jugend, die seine Kunde verbreitet, wie auch einer Gesellschaft, die nicht genügend Heilige hat, die zu den Hoffnungslosen in unseren Gemeinden sprechen.

Tupac Amaru Shakur ist einer der wichtigsten und widersprüchlichsten Künstler, die aus unserer Kultur heraus und zu ihr gesprochen haben. Unsere Bewunderung für ihn – wie auch die Verachtung, die wir für sein Image empfinden – sagt über uns genauso viel aus wie über ihn. Dieses Buch stellt den Versuch dar, beiden Impulsen nachzuspüren, um im Zuge dessen eine bedeutsame Aussage über das urbane schwarze Leben im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts und in den Anfängen des 21. Jahrhunderts zu formulieren.

Teil 1

KETTEN DER KINDHEIT UND DAS STREBEN DER JUGEND

Kapitel 1

»DEAR MAMA«

Die Liebe einer Ghetto-Mutter

Über der Liebe einer Mutter steht im schwarzen Amerika nur die Liebe Gottes – und das auch nur knapp. Niemand symbolisiert diese Wahrheit mehr als Tupac Shakur, dessen Beziehung zu seiner Mutter Afeni Shakur so hingebungsvoll wie turbulent war. In einem Interview, das 1995 während Tupacs Inhaftierung wegen sexuellen Missbrauchs aufgezeichnet wurde, spricht er in bewegenden Worten über seine Mutter. »Meine Ma ist mein Homie«1, sagt er da mit Nachdruck. »Wir haben verschiedene Stadien durchlaufen. Zuerst waren wir Mutter und Sohn. Dann wurden wir so etwas wie Offizier und Kadett … Und dann war es eher wie Diktator und ein kleines Land«, stellt er mit einem breiten Lächeln fest. Tupac erzählt, dass er auszog und sich eine eigene Bleibe suchte, nur um anschließend zu ihr zurückzukehren »wie der verlorene Sohn«; dann führt er aus, dass seine Mutter ihn nun »als Mann respektiert, und ich respektiere sie als Mutter, für all die Opfer, die sie gebracht hat«. Tupac weist darauf hin, dass er in seiner Bewunderung der eigenen Mutter gegenüber nicht allein ist. »Ich glaube, alle jungen männlichen Schwarzen und Latinos, alle Männer, basta, insbesondere aber die, die aus dem Ghetto kommen … uns eint eine tiefempfundene Liebe für unsere Mütter, weil sie uns meist allein großgezogen haben. Also haben wir einfach einen besseren Draht zu unserer Ma. Selbst früher galt das schon: ›I always loved my mama.‹«

Bande wie jene zwischen Tupac und seiner Mutter sind eines der Fundamente schwarzer Kultur. Der Muttertag ist für Afroamerikaner ein aufrichtig geheiligter Feiertag, ein Tag, an dem ansonsten stoische Männer in Gesang oder Tränen ausbrechen, wenn sie sich der fürsorglichen Liebe ihrer mütterlichen Wurzeln entsinnen. Erwachsene Kinder ergehen sich in Ehrbezeugungen für ihre Mütter, wenn sie sich an die außergewöhnlichen Opfer erinnern, die diese bringen mussten, und wenn sie an die Schrecken und Grausamkeiten denken, die diese Frauen in ihrer Jugend ertragen mussten. Beinahe jede Musikgruppe hat der schwarzen Mutter Tribut gezollt, wenngleich die Siebzigerjahre, als Tupac noch ein Kind war, eine Ära war, in der die Liebe zur Mutter besonders häufig besungen wurde. 1973 wogte das rhythmisch pulsierende »I’ll Always Love My Mama« der Intruders auf den Rundfunkwellen, und nur ein Jahr später wurde das ergreifend melodische Stück »Sadie« der Spinners quasi über Nacht zu einem Klassiker. Inzwischen ist es üblich, dass man langgliedrige Basketball-Spieler in Begleitung ihrer Mütter sieht, die das Herzstück ihres durch die Lande ziehenden Trupps darstellen; und auf den Football-Feldern sieht man die Lippen der Spieler ihr »Hallo, Mama« formen, wenn die Kameras nach einem besonders spektakulären Wurf heranzoomen. Auch negativen Ruhm erfährt die schwarze Mutter, als symbolische »Heldin« in jenen improvisierten verbalen Schlagabtausch-Spielen, in denen schwarze Jugendliche um die Lacher ihrer Freunde buhlen, indem sie einander möglichst originelle Beleidigungen an den Kopf werfen, die alle mit dem berühmten »Yo Mama«2 – »Deine Mudda« – beginnen.

Wo die Mutter eine zentrale Figur im Leben der Schwarzen darstellt, da dient sie auch als Sündenbock für den sozialen Verfall schwarzer Kultur. Alleinerziehende schwarze Mütter, die in Armut leben, sind in den Medien für die grausam verfehlte Erziehung ihres Nachwuchses angeprangert worden; einige kritische Stimmen machten sie zumindest teilweise für die Abwesenheit schwarzer Väter verantwortlich. Solche Angriffe auf die Mütter – oft kommen sie in Gestalt der Überhöhung des Mannes auf Kosten der Mutter daher – sind von einem Denken geprägt, das trotz aller Wogen der Mutterliebe in die schwarze Populärkultur eingesickert ist. Grund dafür ist ein ebenso paradoxer wie vorhersehbarer Trend unter jungen schwarzen Männern: Ich liebe meine Mama, aber die Mama meines Babys verachte ich. Frauen, die zugleich Mama und Geliebte sind, ziehen den Zorn der Männer auf sich.

Der scharfe Widerspruch, in dem Anerkennung und Verunglimpfung der Mutterfigur zueinander stehen, ist ein charakteristisches Symptom unter Rap-Musikern. Tupac stellt in dieser Hinsicht sicher keine Ausnahme dar, aber bei ihm bekommt die Sache einen interessanten Dreh: Er ist imstande, seine Mutter mit nur einer künstlerischen Geste gleichzeitig zu umarmen und zu tadeln. In seinem fast schon elegischen Song »Dear Mama« erklärt er in einem Moment schonungsloser Kritik seine Liebe zu ihr: »And even as a crack fiend, Mama / You always was a Black Queen, Mama« – »Und selbst als Crack-Junkie bist du immer eine Schwarze Königin gewesen«. Das zeugt von einer Reife Tupacs, die es ihm ermöglicht, die Liebe seiner Mutter zu würdigen, selbst wenn er im selben Atemzug ihre Suchtkrankheit anspricht. Und seine Weigerung, die Wahrheit zu schönen, während er ihr Lobpreis singt, spricht Bände. Was ist das für eine Frau, die ein Kind großzieht, dessen Liebe zur Mutter von solch erbarmungslosem Mitleid geprägt ist? Wie war es um das Verhältnis Tupacs zu seiner Mutter bestellt, und in welcher Weise wurden sein Leben und seine Karriere davon geprägt?

Afeni Shakur ist selbst eine kulturelle Instanz. Die 2019 verstorbene Nobelpreisträgerin Toni Morrison erzählte mir einmal, dass Afeni eine »mutige, kreative Frau« gewesen sei. Mit dem zunehmenden Einfluss ihres Sohnes festigte sich auch ihr Ruf als kundige Schiedsrichterin einander widersprechender Bilder innerhalb seiner übergroßen Mythologie. Afenis Geschichte ist schon in ihren Grundzügen fesselnd und brutal, ganz im Einklang mit der aufgeladenen rassischen Verzweiflung und dem Generationskonflikt, die auch den engen Rahmen für die Biografie ihres Sohnes absteckten. Afeni legte einen spektakulären und strahlend eleganten Auftritt hin, als sie erstmals am Horizont der schwarzen Geschichte auftauchte – zumindest in den Maßstäben der Zeit, in der sie zu politischer Reife fand. In den unmittelbaren Nachwehen des rapiden Niedergangs der Bürgerrechtsbewegung tat sie das ihre, um den schwarzen Kampfgeist durch kraftvolle Gesten sozialer Revolution zu befeuern. Sie war zunächst, damals noch unter dem Namen Alice Faye Williams, eine einundzwanzigjährige Aushilfslehrerin auf Abruf, die sich in den Fängen der bitteren Rassenpolitik des New Yorks der Sechzigerjahre wiederfand. Als 1968 der berüchtigte Brownsville School Strike aufloderte – die Eltern armer schwarzer und puerto-ricanischer Familien wollten die Schulen der Stadt unter dezentrale, kommunale Verwaltung stellen und begehrten deshalb gegen die zumeist weißen und jüdischen Mitglieder der Lehrergewerkschaft UFT auf –, wurde Alice als Lehrerin angeheuert, weil sie die Tante eines der Kinder in ihrer Gemeinde war. Ihre Taufe in den Wassern der rassischen Unruhen ließ sie bald schon tiefer eintauchen in den Ozean des schwarzen Widerstandes. Sie legte ihren »Sklavennamen« ab und wurde als Afeni Shakur wiedergeboren – ein Mitglied der Black-Panther-Bewegung. Gemeinsam mit ihrem neuen Liebhaber, dem Panther-Organisator Lumumba, wurde Afeni zügig zu einem Teil der heute legendären Panther 21, einer Gruppe innerhalb der Bewegung, die verhaftet und angeklagt wurden, weil sie angeblich geplant hatten, mehrere Bomben in New Yorker Kaufhäusern, Polizeirevieren und S-Bahn-Stationen hochgehen zu lassen.

Nachdem sie auf Kaution wieder freigekommen war, wurde Afeni schwanger, allerdings nicht von Lumumba. Die beiden Männer, die als Kandidaten für die Vaterschaft infrage kamen, verkörperten die Optionen, die Tupac sich zum Vorbild nahm, um danach sein Leben und seine Karriere zu formen: Billy Garland war ein Black Panther, während der Drogendealer »Legs« ein Schüler des berüchtigten Harlem-Gangsters Nicky Barnes war. Nachdem zwei ihrer männlichen Vertrauten geflohen waren, ging Afeni abermals ins Gefängnis, um ihren Fötus mit Nahrung versorgen zu können – »Mein Embryo war im Knast«, sagte Tupac Jahre später in dem während seiner Haft aufgezeichneten Interview – und um die Panther 21 zu schützen, wobei sie ein erstaunliches Maß an Gewitztheit und rednerisches Geschick offenbarte. Wie sich herausstellte, war es Afenis Rettung, dass sie sich vor Gericht selbst vertrat. Ihr damals noch ungeborenes Kind sollte sich später als ihr schwarzer Prinz und als die prägende Stimme seiner Generation erweisen. Sie brachte es zur Welt, nur einen Monat nachdem sie errungen hatte, dass man sie vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer umstürzlerischen Seilschaft freisprach. Ein Jahr später gab sie ihrem Sohn den neuen Namen Tupac Amaru (sein Geburtsname war Lesane Parish Crooks), so benannt nach einem Inkakönig und Revolutionär des 18. Jahrhunderts, den spanische Konquistadoren zum Tode verurteilt und von Pferden hatten vierteilen lassen. Shakur, ein Name, der innerhalb des New Yorker Panther-Clans häufig Anwendung fand, ist ein arabisches Wort, das Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt. Der Rest ist Geschichte, wie jeder weiß; jedoch eine Geschichte, die zunehmend von revisionistischen Mythen getrübt ist, die die Wahrheit verdunkeln. Die Legende ihres Sohnes hat dafür gesorgt, dass Afeni öffentliche Anerkennung als Mutter mit revolutionärer Vergangenheit erfuhr. Gleichermaßen mussten indes ihre persönlichen und politischen Makel als naheliegende Erklärung für den rätselhaften Zorn und die Selbstzerstörung ihres Sohnes herhalten. Diese Interpretation folgt in bedenklicher Weise einer sexistischen Logik, die die Schuld zuerst bei den Frauen sucht – eine Logik, der die Medien, der Hip-Hop und der oftmals schemenhafte Blick der Sozialwissenschaften auf schwarze Lebensentwürfe nur allzu bereitwillig folgen. Wenn wir uns die Kämpfe, die Afeni ausgefochten hat, jedoch genauer anschauen, so werfen sie womöglich ein Licht auf die widersprüchlichen ideologischen und existenziellen Bewusstseinsebenen, die Tupac als Künstler und als Mann ausmachten.3

Afeni kam 1947 in Lumberton, North Carolina, zur Welt. Eines jener Mysterien, die das Schicksal der Schwarzen prägen – dieses ewige Auf und Ab der Gezeiten, das beständig wogt im stürmischen Takt von Aufund Untergang ikonischer Figuren und derer, die ihnen nahestehen –, ist der Umstand, dass der Vater des Basketball-Stars Michael Jordan in Lumberton erschossen wurde, drei Jahre vor dem Mord an Tupac. Das macht dieses eher unbekannte Fleckchen Land im Südosten der Vereinigten Staaten zum beständigen Boden schwarzer Mythologien im erweiterten Sinne: Die Eltern zweier Ikonen sind hier zur Welt gekommen beziehungsweise niedergestreckt worden. Afenis Familie, die aus ihrer Mutter, dem Vater und einer Schwester bestand, lebte in Norfolk, Virginia, doch sie selbst kam in Lumberton zur Welt, als ihre Mutter gerade Afenis kranker Großmutter einen Besuch abstattete. Sowohl in Virginia als auch in North Carolina verbrachte Afeni große Teile ihrer Kindheit. In der Familie ihres Vaters hatten die Leute eine Karriere als Krankenschwester oder Air-Force-Pilot gemacht, wenngleich Afeni mit diesen Menschen keinen Kontakt hatte. Die Familie ihrer Mutter war vom Schicksal weniger begünstigt. »Die Vorfahren meiner Mutter wurden nach der Sklaverei Farmpächter, dann Hausangestellte, dann Fabrikarbeiter«, hatte Afeni mir erzählt und damit die Klassenzugehörigkeit ihrer Familie zur mittellosen Arbeiterschicht unterstrichen. Sie wuchs unter den bösen Fittichen der Jim-Crow-Gesetze auf und ließ die rassistischen Beschimpfungen der weißen Nachbarschaft über sich ergehen, wenn sie die Straßen North Carolinas entlangging. Sie lebte inmitten der grausamen Widersprüchlichkeit der südstaatlichen Apartheid, wurde Zeugin von deren hasserfüllten Auswüchsen, während sie die selbstzerstörerische Logik, die ihr zugrunde lag, aus nächster Nähe beobachten konnte. Ihre Großmutter hatte einen Mann geheiratet, der halb Weißer, halb Inder war. Seine Familie enterbte ihn und zerrte ihn, an einen Wagen gebunden, durch die Stadt – als warnendes Beispiel für andere, die »Rassenschande« betrieben. Doch in Lumberton lernte Afeni auch, wie man zurückschlagen konnte. Nachdem der Ku-Klux-Klan für schwarze und indische Communitys eine 22-Uhr-Ausgangssperre verhängt hatte, setzten die Inder sich gewaltsam zur Wehr und befreiten so auch die Schwarzen von ihrer Furcht vor der Vormachtstellung der Weißen.

Im Alter von elf Jahren zog Afeni nach New York. Sie erzählte, dass sie »sehr aufgeweckt«, aber auch »sehr schlecht ausgerüstet« gewesen sei. »Ich war ein Kind der Straße«, hatte Afeni eingeräumt. »Dort fühlte ich mich besser aufgehoben.« Wie nach ihr auch ihr Sohn, besuchte Afeni eine Highschool mit Schwerpunkt auf die Darstellenden Künste, und so wie Tupac begeisterte sie sich für den Schauspielunterricht – der einzige Unterricht, an dem sie tatsächlich teilnahm. Ansonsten hing sie irgendwo ab und berauschte sich an »Thunderbird«, einem billigen Likörwein. Außerdem war sie Präsidentin der Disciple Debs, der weiblichen Entsprechung der Disciples, New Yorks berüchtigter Straßenbande. In den späten Sechzigerjahren, als die Black-Power-Bewegung sich in der Stadt etablierte, war Afeni der aufkommenden schwarzen militanten Elite ausgesetzt. »Ich sah Eldridge Cleaver im Mount Morris Park«, erinnerte sie sich. »Und dann sah ich Bobby Seale an der Ecke 125th Street und Seventh Avenue, als er das erste Mal herkam.« Schon damals, als Seale in die Stadt kam, gab es einen »bedeutenden Anteil an New Yorkern in der Partei«. Afeni verspürte »Ehrfurcht gegenüber den Männern in der Black Panther Party«, und durch ihre Beziehung zu Lumumba, dem Anführer des Parteiablegers in Harlem, begann sie im Sommer und Herbst 1968 an Treffen an der Long Island University teilzunehmen. Am 2. April 1969 »führte die Polizei eine koordinierte Razzia in einundzwanzig New Yorker Gebäuden durch, und zusammen mit vielen anderen Leuten wurde ich um fünf Uhr morgens festgenommen«. Als sie mich fragte: »Haben Sie das verstanden?«, klingt es zunächst wie eine sprachliche Marotte, dann aber wiederholte sie die Frage noch einmal mit Nachdruck. »Jawohl, Ma’am«, antwortete ich. Obwohl ich nur zwölf Jahre jünger als sie war, spürte ich wohl, wie sie die Bürde ihres naturgegebenen Adels und die Ungeheuerlichkeit von Leid und Verlust, die sie erfahren hatte, in ihre vehemente Nachfrage legte. »Das verrät Ihnen wirklich, wer ich bin«, insistierte sie. Jedoch basierte ihre Selbstversicherung nicht auf der Annahme, dass sie eine der Schlüsselfiguren schwarzer Politik gewesen sei. Sie hatte, ganz im Gegenteil, den Eindruck, dass Revisionismus und Nostalgie vorhersehbare Begleiterscheinung sind. »Wissen Sie, wenn es um Geschichte geht, dann schaut man zurück und sagt gütig: ›Wir sind klug und wir sind großartig.‹« Ihre Lippen formten ein sanftes »Nein!«. Dann fügte sie hinzu: »Das war wirklich alles, was mich ausmachte.«4

Als Afeni von ihrer Mutter im Gefängnis besucht wurde, brachte die es kaum über sich, die neue Identität ihrer Tochter anzuerkennen. »Sie war nicht mal imstande, dem Gefängniswärter meinen Namen zu nennen«, erinnerte Afeni sich. »Sie fühlte sich so erniedrigt wegen der Demütigung und der Schande, der ich sie ausgesetzt hatte. Aber das war nun einmal die Person, die ich war.« Diese Schilderung beschwört die Generationskluft einer früheren Ära herauf, als einige Schwarze sich lieber an den »Quietismus« hielten: eine vollständige Passivität, aus Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen der Weißen und aus Angst um ihre gefährlich aufmüpfigen Kinder, die widerspenstig waren in Wort und Tat und auf diese Weise, so glaubten die Eltern, den Zorn der Weißen auf sie alle ziehen würden. Doch Afeni verstand die Misere ihrer Mutter, fühlte in gewisser Weise sogar mit ihr, wenn auch damals vielleicht nicht so sehr wie später, als sie gezwungen war, durch die Augen ihres nicht minder launischen Sohnes einen strengeren Blick auf ihr Leben als Revolutionärin zu werfen. Wenn Afeni Mutterliebe bewertete, dann tat sie das vielleicht auch, weil sie selbst Mutterliebe gewährte. Afenis Schicksal als alleinerziehende schwarze Mutter war bereits der Erfahrung ihrer eigenen Mutter nachempfunden. »Meine Mutter hatte zwei Kinder, zwei Töchter«, erzählte Afeni mir. »Und wie Sie wissen, haben [viele] farbige arme Frauen aus dem Süden keinen Ehemann, und es spielt keine Rolle. Meine Mutter hat ihre Töchter erbittert beschützt. Ganz egal, wie unsere Lage war, meine Mutter, meine Schwester und ich wussten immer, dass wir einander hatten.« Jahre später sollte ihr Sohn sich ein Credo zu eigen machen, das das kaputte Zuhause spiegelte, aus dem er kam, und gleichzeitig sein wesentliches Alleinsein und seine Kampfeslust gegenüber dem Universum, das ihm überlassen worden war, bestätigte; eine Haltung, die in seinem Song »Me Against the World« auch zum Ausdruck der häuslichen Entfremdung von Millionen anderer schwarzer junger Menschen wurde.