Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In ihren Briefen stehen die Liebenden sofort in Flammen - die Dichterin Christine Lavant und der Maler Werner Berg Die schicksalhafte Liebesbeziehung zwischen Christine Lavant und Werner Berg in den Jahren 1950 bis 1955 fand in Hunderten von Briefen ihren Niederschlag. Die Briefe dokumentieren eine existenzielle künstlerische Verbindung jenseits aller Konventionen, die beide Künstler wiederholt bis an den Rand des tödlichen Zusammenbrechens forderte. Nach der Trennung verstummte Christine Lavant als Dichterin. Die vollständige Edition der jahrzehntelang gesperrten Briefe lässt Höhen glücklichen Gefühlsüberschwangs und Abgründe der Verzweiflung nachfühlen und stellt allein aufgrund des enormen Umfangs und der kein Tabu scheuenden Offenheit fraglos eine Sensation dar. Die Briefe geben Einblick in Träume und Hoffnungen, Aufschwünge und Abstürze, Glück und Verzweiflung zweier besonderer Menschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1881

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christine Lavant Werner Berg

Über fallenden Sternen

Der Briefwechsel

Herausgegeben von Harald Scheicher und Brigitte Strasser

Mit einem Nachwort von Harald Scheicher

Die Herausgeber danken für die umfangreiche Unterstützung bei Recherche und Rechten:

Klaus Amann

Anke Bosse und Elmar Lenhart

(Robert-Musil-Institut für Literaturforschung / Kärntner Literaturarchiv)

Ulrike Obernosterer-Taferner, Elisabeth Wigotschnig

Künstlerischer Nachlass Werner Berg

Hans Schmid

www.aau.at/musil/

www.wernerberg.com

www.wernerberg.museum

Das Buch wurde gefördert von:

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2024

www.wallstein-verlag.de

© Werner Berg: Künstlerischer Nachlass Werner Berg,

Dr. Harald Scheicher, Völkermarkt; Bildrecht, Wien

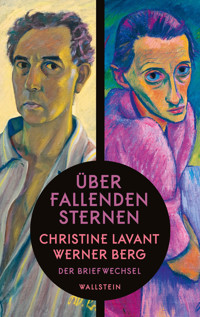

Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com),

unter Verwendung zweier Ölbilder von Werner Berg

ISBN (Print) 978-3-8353-5628-3

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8642-6

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8643-3

INHALT

Briefwechsel

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1965–1972

Anhang

Anmerkungen

Zur Edition

Quellen

Nachwort

Kommentiertes Verzeichnis der Personen und Orte

Personen- und Ortsregister

Werner Berg und Christine Lavant auf der St. Veiter Tagung 1950

1950

Rutarhof, November 50

Liebe, verehrte Christine Lavant!

Eben erst bin ich von St. Veit[1] zurückgekommen und habe mit den Erzählungen ausgepackt, auf die meine liebe Bagasch[2] so gespannt war. Mich selbst aber habe ich – stellen Sie sich etwas so Dummes vor – für ein paar Stunden ins Bett gepackt, da ich unterwegs bei Krankenbesuchen mir eine kleine Grippe zugelegt habe. Ich bin auch noch ein bißchen durchgedreht von den durchstandenen (oder durchsessenen, jedenfalls nicht durchlegenen) Nächten und benebelt noch von all dem ungewohnten Gesumme und Geschwirr um mich herum, und doch sehe ich klar durch den Nebel hindurch, klarer vielleicht, als es mir in einem halben Jahr an einem klaren Frühlingsmorgen möglich sein würde.

Zunächst aber muß ich Sie noch manches läppischen Benehmens wegen um Entschuldigung bitten, viel dieser Blödelei entsprang der bloßen (ich vermeide lieber die »pure« Weise) Verlogenheit, und Sie selbst wissen, wie wenig es mit den Fassaden der Menschen auf sich hat. An sich bedeutet mir diese Tagung, so wenig man auch Mühe und gastfreundliche Gesinnung unterschätzen darf, nicht sonderlich viel, und nur wenn ich der List gedenke, mit der das Schicksal sich instrumentiert, will mir ihre Bedeutung ins gewaltig Entscheidende, Große wachsen. Das aber hat nichts mehr mit der Betriebsplanung der Veranstalter zu tun und jener rührenden (künstlichen) Illumination: Geist ist Leben. Ehrlich beneide ich alle großen und kleinen Bürger, die prompt mit einem Wort Auskunft erteilen können, was dieses Leben ist.

An manches Gespräch denke ich gern zurück, so an das in der letzten Nacht mit dem Musiker, der nach Saft und Erkenntnis eine der meinen sehr ähnliche Zeitposition bezogen hat. Gern denke ich auch an Josef Leitgeb, der mir – nur er – bei allem Abstand seiner Leistung und Jahre als so etwas wie ein Exponent männlicher Gefährtenschaft galt, wie ich mir sie stets wünschte und wußte. Einer der besten dieser guten Burschen hieß – die verbrannte Erde deckt ihn inzwischen wie alle meine Brüder – Antoine de St. Exupéry, von dem, kein Zufall, Leitgeb den sehr schönen »Brief an einen Ausgelieferten« übersetzt und einer meiner wenigen Freunde anderes herausgegeben hat. Möglicherweise ist Ihnen die besondere Art solcher männlichen Kameraderie fremd, die sich nichts aus Großtönen und nichts aus schwülem Mystifizieren macht, die sich am Handschlag erkennt und lieber einen faulen Witz reißt, als ihre in Wahrheit große Ehrfurcht vor jeglichem Geheimnis zu entblößen. Ich werde meine Gefährten nie verleugnen, und ich wollte wetten, sie erschienen dem Herrgott frömmer als »die« Frommen.

Und dann waren Sie da, – sehr verehrte, gnädige Frau, hätte ich bald gesagt, aber Sie hören den Ausdruck nicht gern, obschon Sie von nun an die einzige Frau sind, die voll der Gnaden ist und Gnaden zu vergeben hat. Bitte, Christine Lavant, verzeihen Sie dies eine Mal, daß ich so viele Worte mache, die simpel ohne Kunst und zu unbeholfen zur Verständigung sind. Aber bitte, Sie haben ein einziges Mal Geduld und Langmut mit mir, bevor Sie sich dann wieder ins Dichten verstricken. Zu meiner Schande muß ich gestehn, daß ich mir trotz des schönen Klanges Ihres Namens bislang keinerlei rechte Vorstellung von Ihrem Wesen gemacht habe und in toto eher boshaft von den Gänsefedern denke. Dafür bin ich nun genügsam gestraft, denn drei Ihrer Gedichte sind mir in die Herzmitte gedrungen und wollen es schier auseinandertreiben. Vom ersten Anblick Ihrer Person aber haben mich Schönheit, Seelenkraft und Größe nicht anders getroffen wie der Blitz einst den Saulus vor Damaskus.

Bitte lassen Sie das nicht als redensartlich gelten, sondern so geradheraus und etwas roh gesagt sein, weil ich Sie kaum noch je sehen werde. Ursprünglich hatte ich in Verbindung mit dem angelegentlichen Wunsch, Sie zu malen, die Absicht, Sie einmal in Ihrem Gehäuse aufzusuchen. Doch nun stehe ich von dieser Vermessenheit ab, weil auch Sie gewiß es lieber so wollen. Denn wenn ich die Jahre Ihres bisherigen Lebens bedenke, so muß ich erkennen, daß Sie – mit allem Recht – auf Abstand hielten, darauf, nicht zu versehren und nicht versehrt zu werden. Um diesen köstlichsten Abstand könnte es, da die nie abbrechenden Gedanken mit unheimlicher Gewalt zu Ihnen ziehen, allzu leicht geschehen sein, nein, ich will nichts Unmögliches versuchen, will keine Versuchung. Nur mit der Zahl Unendlich lassen sich die Gleichungen höherer Art lösen.

Nehmen Sie mein Geschreibsel bitte nicht ungut, d. h. böse auf, lachen Sie viel eher darüber, und das wird mir guttun wie ein kaltes Brausebad. Eins nur wollen Sie mit Ernst bedenken: Mit all unserem Kunst-Wesen wollten wir doch wohl nichts anderes, als ausgesetzt in jeglichen Wind das Leben in Gefahren reicher leben, tiefer ergründen und stark bezeugen. Wo immer ich auf den Urgrund der Kunst im Menschen stieß (wie wenig ist oft beim »Künstler« davon und wieviel beim einfachen Menschen), hat es mich tief bewegt, nie aber habe ich eine Gewalt der Erschütterung geahnt, wie sie mich diesmal warf und wirft.

Mit meinen eigenen Bemühungen, über die ich, zum Zuhörer seit jeher bestimmt, ungern rede, lassen Sie mich bitte ganz außerhalb bleiben. Das ist ein sonderbares Kapitel, das einzig auf der Welt nur meine liebe, gute Frau versteht, mit der ich in vielen Jahren recht zusammenwuchs. Von ihr und unserer kleinen Gesellschaft, die nur zu schnell den Kinderschuhen entwuchs und entwächst, von mancherlei Sorgen und Prüfungen habe ich Ihnen erzählt und Sie hoffentlich nicht zu sehr damit gelangweilt. Ich habe tiefe Wurzeln in diesem Leben hier geschlagen und muß es als eine Aufgabe, die über meiner Person steht, behaupten. Aber wozu Sie, die Sie das Ihre durchgestanden haben, mit derlei Erzählungen behelligen und solchem Kram beladen? Ich aber muß hindurch, wenn ich nicht verflucht sein will, und weiß nur ohnehin oft von einem Tag zum andern den Weg nicht mehr, der sich dann stets wieder, wie durch ein Wunder öffnet.

Neben mir liegen Ihre drei Büchlein,[3] die wir gemeinsam jetzt lesen wollen, die Spannung darauf ist groß. Von vornherein freilich traue ich nicht recht der Nettigkeit dieser Bändchen und hatte in St. Veit schon geradezu Wut, wie man sich in liebevollem Betun zu Ihnen großmütig und edel vorkam. Nur dem Umstande haben Sie die giftige Titulation meinerseits zu verdanken, und die abgetragene Legende und Hülle der Armut wollte mir sogleich nichtig erscheinen vor so viel Glanz und Größe. Wehe dem Männlein, das sich vermäße, davor anzutreten!

Jetzt habe ich ganz vergessen, daß Sie ja tatsächlich verheiratet sind, es erscheint mir unglaublich. Wie glücklich muß dieser Mann sein und welche zauberhaften Bilder muß er malen können!

Im Fieber war ich kurze Zeit eingeschlafen und hatte – bitte nicht bös sein – eindringlich von Ihnen geträumt, sodaß mir das Innerste und Innigste Ihres Wesens nah und heimatlich vertraut schien wie nichts auf der Welt. Um Sie und mich – oh schelten Sie wegen der Träumerei nicht! – war lauter Wärme und Licht und rundherum um diesen Lichtraum undurchdringliches Dunkel. Frühling war, Sie hießen mich und ich hieß Sie weggehen, dennoch kamen wir uns nur näher immer, daß ich zuletzt das Ihre und das Meine (im Traum sagte ich Mein und Dein) nicht unterscheiden konnte. Ich trank mich endlich selbst in Ihre Augen hinein und konnte mit denen ungeahnte Herrlichkeiten sehen. Zuletzt war alles nur mehr eine purpurne Kugel – Herz, Rose und Sonnenball zugleich – und entschwebte in die dunkle Tiefe, die sich unendlich weich und warm daran schloß. Im Traum noch schien mir, ich hätte so unbegreifliches Wohltun auf Erden schon einmal geträumt.

Unser (Herr) Wirtschafter sagt allemal: »Ah so a bledes Getraam!« Die Zeit sei relativ, hat man uns gelehrt, und nichts Arges stoße Ihnen jemals zu! Ich wollte Ihnen das Beste vom Besten wünschen und weiß nur nicht genau, ob das der Frieden ist und die Ruhe der Unverwundbarkeit.

Nochmals, verzeihen Sie meine Dreistigkeit, ich bin so glücklich, daß Sie in St. Veit oben waren, und so dankbar, daß Sie auch mit mir sprachen. Der Handkuß ist mir ungewohnt, doch in jeder Gesellschaft erlaubt, so küsse ich Ihre schmale, die schönste Hand, in Spanien küßt man am Briefende sogar die Füße, und im Traume …

In jeder Wirklichkeit aber bleibe ich Ihr ganz und gar ergebener

Werner Berg

[Postkarte Foto Rutarhof]

Links das Atelier, rechts das alte Haus. Unten fließen Vellach und Drau. Auch unser Gegenüber, der Obir, ist nicht zu sehn. Unter der mittleren Linde sitzen wir an allen schönen Tagen zu Tisch.

Aufgenommen im März.

Christl Habernig, St. Stefan i. Lavanttal, Kärnten, am 16. 11. 50.

Lieber Herr Werner Berg.

Bitte grüßen Sie zuallererst Ihre liebe Frau. Man hört nicht unbewegt so viel schönes Lob über eine Geschlechtsgenossin. Auch seid Ihr beide von uns – mir und meinem Mann – schon lange her bewundert worden. Wie Ihr es wohl aushaltet in dieser einfachen und kargen Einsamkeit? Das denken wir oft. Und nun habe ich Sie kennengelernt und Sie sind mir herzlich lieb geworden – (trotz der Giftschlange!) – und da denk ich, es kann nicht so weit gefehlt sein, wenn ich Ihnen meinen und meines Mannes Dank schreibe dafür, daß Sie sich oben in St. Veit so einfach und nett mit mir abgaben.

Es fällt mir bruchstückweise so allerhand ein, was Sie sprachen, andeuteten und nicht ganz aussagten. Wir haben es alle schwer, lieber Werner Berg, und je gütiger wir sein wollen, desto ernster kommt oft das Furchtbare auf uns zu. Es ist als sollten alle Guten irgendwann einmal aus ihrer Bahn geworfen werden –; vielleicht liegt sogar eine großartige Gerechtigkeit darin, ein notwendiger Sinn über unser Begreifen hinweg. Denn: – die Hölle muß von allen durchgestanden werden und die harmonischen, die nach der innersten Einfachheit sich Sehnenden, welche nicht freiwillig das Chaos auf sich zu nehmen bereit sind, werden früher oder später so oder so hineingerissen. Wie wir damit fertig werden, wie wir den uns eingeborenen Kern rund und heil erhalten, darauf kommt es letzten Endes an.

Ich weiß nicht eigentlich warum, aber ich habe das Gefühl Sie – und vielleicht auch Ihre ganze Familie wären dermalen[4] gestört. Bitte verzeihen Sie, daß ich Solches berühre, aber da Sie mich ersuchten Ihrer ernstlich zu gedenken, und da ich in mir eine geradezu bebende Bereitschaft dazu vorfinde, so läßt es sich natürlich nicht vermeiden, daß eine gewisse Nähe zu Euch hin entsteht. Auch lebe ich in dem Glauben, daß Wunder und Gnaden nur in sehr seltenen Fällen von Gott direkt auf uns zukommen, sondern daß sich alles innerhalb eines Seltsamen und ernsthaften Reigenspieles begibt, darin wir aufeinander zugehen, um einander kreisen und dann und wann etwas zu singen oder zu sagen haben. Der innerste Sinn des Spieles bleibt uns wohl verborgen, aber die Kräfte des Herrn gehen geheimnisvoll von Hand zu Hand. Je mehr wir dessen bewußt sind, und je inniger wir die Kraft weiterreichen, desto besser erfüllen wir den dunklen Sinn des Spieles. So verschieden die Rollen sind, die wir innerhalb des Lebenskreises zu leisten haben, so gleichartig soll die Endwirkung jedes Einzelnen sein, nämlich: Liebe! Nicht die Lust des Blutes natürlich, diese wilde und reizende Rose wäre damit gemeint, sondern, die Liebe von Angesicht zu Angesicht, nicht jene die wir im Fensterglas der Körperlichkeit verzerrt fasziniert anstarren.

Verzeihen Sie mir, Herr Werner Berg, daß ich rede nahezu wie ein Pastor oder die Briefkastentante einer frommen Mädchenzeitschrift –; mein Wille und meine Mühe gehen darauf aus, eine Gegengabe zu überreichen für die lieben und ernsten Worte, die Sie zu mir sprachen, als Sie meinten, mich vor den Gefahren des »Ruhmes« warnen zu müssen. Jetzt lache ich ein bißchen. Immer wenn ich Worte wie »Ruhm« und dergleichen auf mich armseliges Weiblein angewendet fühle, muß ich lachen. Meinen Sie wirklich, die Volkesstimme – welche angeblich ja auch Gottes Stimme sein soll, könnte sich so weit im Geschmack und Takt verirren, daß einem Geschöpf wie mir jemals auch nur ein Körnlein echten Weihrauches gestreut werden könnte? Es wäre eine Posse sondergleichen und hätte mich als ersten und herzlichsten Lacher. Passen Sie auf; – als ich heimkam, war alles »Begnadetsein« sogleich von mir abgefallen, und ich hab mich mit Lust auf meine und der Hausfrau Wäsche gestürzt. Wenn mein Mann jetzt von St. Veit reden will, überläuft es mich kalt, es gehört nicht hierher und wirkt irgendwie peinlich. An sich waren diese drei Tage mein Himmel und mein Paradies, und ich gäbe sie nur in dem Falle her, wenn ich einem lieben Menschen damit ein Wunder erkaufen könnte, nein, billiger täte ich es nicht. Aber ich will weder im Paradies noch im Himmel wohnen bleiben, weil ich die Erde der Armut und der Unscheinbarkeit not habe. Unser armseliges Stüberl, meine Strickarbeit und meine alltäglichen Sorgen, das ist der Rahmen, in den ich hineingehöre. Man muß wissen, was zu einem paßt. Oder könnten Sie sich mich in einem Pelzmantel und einem Federhut vorstellen, ohne in Gelächter ausbrechen zu müssen? So ist es auch mit unserer Seele. Jede braucht den ihr gemäßen Teil um des Stiles, um der Gerechtigkeit willen.

So, – dies alles hab ich Ihnen gerne gesagt, ob Sie nun die in St. Veit angefangene Herzlichkeit beibehalten mögen oder nicht. Im letzteren Falle fänden Sie mich weder allzu verwundert noch gekränkt, denn ich sehe ein, daß Festtage wie diese es waren, Strahlungen hervorrufen, welche späterhin keine Gültigkeit mehr haben. Ich bin überzeugt, daß von den vielen Menschen, welche mit mir in eine Korrespondenz treten wollten, wahrscheinlich kein einziger mehr ernstlich daran denkt. Das ist auch nicht not. Oben[5] hatten sie den lieben und guten Willen, den ich auch innig spürte und der mir alles so verschönte. Ich bin jedem Einzelnen herzlich dankbar, war ich doch mit der Furcht hingekommen, daß alle sich schämen würden, mit einem so kümmerlichen Geschöpf mehr als das durch Höflichkeit Vorgeschriebene zu sprechen. Und da wart Ihr nun alle so gut mit mir, als gehörte ich zu Euch. Das vergesse ich nie, und es wird mich unentwegt innen erfreuen. Es ist eine ganz fremde Erfahrung, die nun zart und hell gekleidet mitten unter den anderen grauen greisen Gestalten steht. Aber ich habe keine Furcht, daß der zarten Fremden etwas angetan würde, denn meine Greise haben dazu viel zu viel Ehrfurcht, ja es ist zu erwarten, daß in ihren grauen Leibern langsam ein Entzücken aufkommt und sie verjüngt.

So, lieber Werner Berg, nun muß ich ernsthaft Schluß machen, denn es ist schon zehn Uhr abends und ich habe noch lange zu stricken.

Gute Nacht alle miteinander. Bitte empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau und vielleicht auch den Kindern. Ich werde bestimmt jeden Abend an Euch denken, auch wenn Sie mir nicht zurückschreiben mögen. Nochmals:

Leben Sie wohl!

Christine Lavant

(vulgo Giftschlange)

Rutarhof, den 21. Nov. 50

Liebe, verehrte Christine Lavant!

Gestern sind wir in der Stube beisammen gesessen und haben »Das Krüglein« gelesen. Ja. Ergriffenheit ist ein schönes, aber abgenutztes Wort: wir waren einfach hin und fertig alle vor soviel Kraft und Fülle der Gestaltung, überwältigt, wie in Ihnen und durch Sie der Strom wieder aufbricht, der »inner der Erde flutet.«

Nun habe ich mich in St. Veit doch zuguterletzt nicht mehr manierlich von Ihnen verabschieden können. Bei Ihnen brauche ich mich wohl nicht wegen meiner Blödelei zu entschuldigen, denn Sie wissen es besser als die feierlich Gescheiten, wie’s da drinnen ausschaut. Keiner war wohl da, der weniger unter die Menschen käme und dem es mehr not täte, sich zu schützen. Aber schön war es in St. Veit, schöner, als ich je geahnt hätte, und das Schönste war, daß die kleine, große Christine Lavant wie mit einem Paukenschlag mitten hinein in unser Leben gestellt wurde, denn so eins von den eben totgesagten Wundern geschah.

In St. Stefan aber werden Sie ein neues Postamt bauen oder das alte vergrößern müssen, um Berge von Post zu bewältigen, und wenn darunter einmal Post von einem Berg sein sollte, so wird die gefeierte Dichterin vielleicht sich nicht mehr entsinnen, daß das so ein Zapf von einem Pinsler war.

Den Holzschnitt hätte ich schon so gern geschickt, frag’ mich nur immer wieder, mit welchem Sie am ehesten etwas anzufangen wüßten. Und dann denke ich vor allem ans Malen, denken Sie auch noch daran? Wenn’s sein dürfte, käme ich gern auf einen Sprung bei Ihnen vorbei, damit wir uns ausreden und ich zuvor auch die Wiese sehe, auf der eine so seltsame Blume gewachsen ist. Ein richtiger Konterfei-Macher (von dem ich auch nicht viel halte) bin ich ja nicht, und wenn es dennoch mir diesmal auf den Nägeln brennt, ein Bildnis zu gestalten, das Abbild und Gleichnis zugleich sei, so wollte und müßte ich mich sehr eindringlich damit befassen. Darüber und ob und wann Sie in unsere Einschicht kommen möchten, würde ich mich eben gern mit Ihnen unterhalten.

Leben Sie wohl, Christine Lavant, der graue November und die triste Zeit mögen Ihnen nichts anhaben können. Die ganze Rutarhof-Bagasch bestaunt und verehrt Sie. Und wie’s Gescherr, so der Herr,

Ihr herzlich ergebener

Werner Berg

Christl Habernig, St. Stefan i. Lavanttal Kärnten, am 22. 11. 50.

Lieber Werner Berg.

Es schaut so aus, als hätten Sie meinen Brief noch nicht gehabt als Sie mir schrieben. Da ich die richtige Anschrift nicht wußte, wird er halt irgendwo herumzigeunern ehe er ankommt, oder wo verschwindet. Macht nichts! Es freut mich ohnehin weit mehr, daß Sie von selber sich rührten. Es ist nun einmal so in der Ordnung dieser Welt, daß ein Weibsbild, welches zuerst an einen Herrn schreibt sich mit einer gewissen Beschämung abraufen muß. Nun hab ich also unnütz damit herumgerauft. Gott sei Dank! Wirklich ich freu mich so über Ihren lieben Brief. Ich las ihn noch am Postamt, weil ich auf was warten mußte und auf einmal hab ich bei irgendeiner Stelle laut lachen müssen. Die haben mich alle ganz entgeistert angeschaut. Fein, daß Ihr das »Krüglein« mögt. Die noblen und vornehmen Naturen stoßen sich nämlich allzumal an den verdorbenen Reden der Kinder. Aber Ihr, das merk ich schon, seht unsre liebe Armut richtig an. Es war eine wunderbare zärtliche und lustige Armut, das was bitter daran war trank alles unser liebes Mutterle.

Nun zu Ihnen Sie Farbenmischer – (bald hätte ich Giftmischer geschrieben!). Ja, bitte kommen Sie doch einmal her. Aber vorher, wenn möglich ansagen, weil bei uns – wenn ich dichte und er malt, ein gräßliches Durcheinander herrscht, das jedem Kommenden die Haare steilt. Mein Mann freut sich schon so auf Sie. Wir reden immer wieder von Euch. In der letzten Zeit hab ich allerdings immer schon ein wenig abgebremst weil ich fürchtete, Sie hätten heimgekommen am Ende die ganze Christine Lavant verdammt und verworfen. Wissen Sie, daß es mich gräßlich stolz und eingebildet macht, weil ein gewisser Werner Berg mich angeblich malen will? Können Sie sich das vorstellen? – so ein armseliges Weiblein, das »in der Blüte seiner Jahre« es nicht einmal zu einem einzigen Verehrer seiner »Reize« gebracht hat. Hee? Können Sie [sich] das ausdenken. Und nun auf die alten Tage soll es verewigt werden. Komischer Einfall eigentlich nichtwahr? Aber ich freu mich. »Junge-Junge!« sagt man irgendwo draußen im Reich bei so einem Fall. Hier heißt es: Menschenskind!!

Wie schade, tausendmal schade, daß Sie meine Mutter nicht kannten. Die hatte ein Angesicht das Werner Berg begeistert haben würde. Alle Not und Armut waren darin und in der Stirne der Geist, und in den Augen alle Gestirne, in den Wangenmulden die Haut wie dünne alte Seide und am Mund über alles Elend hinweg das zarteste und verheimlichteste Lächeln der Erde.

Wenn Sie kommen, zeig ich Ihnen ein winziges Lichtbild auf dem man nahezu gar nichts sieht, aber doch das meiste ahnt. Kommen Sie bald. Jetzt im Winter habt Ihr ja ein wenig Schonzeit, nichtwahr? Bitte grüßen Sie vielmals die Ihren. Gerne möchte ich Euch wunderliche Heiligen einmal alle kennenlernen. Aber ich bin keine Gräfin. Gräfinnen sagen sich nämlich zum Frühstück an, wenn das nicht geht zum Mittagessen, wenn das auch abgelehnt wird zum Nachtmahl, wenn nochmals ein höfliches »Nein« aus der Muschel kommt, dann für den nächsten Tag. O, es hat oft Nächte gegeben – wenn meine Schwestern von den Posten heimkamen[6] – daß sie bis zum Morgen so lustige Sachen erzählten, und die ganze Stube hat vor heimlichem Gelächter gezittert.

Finden Sie mich schrecklich ausgelassen? Dann packen Sie sich selber bei den Ohren, denn Ihr netter Brief ist schuld daran. Punkt!!!

Seid umschlungen Rutar-Höfler von

der Giftschlange

am 30. 11. 50.

Lieber Werner-Berg.

Ich bin froh, daß Sie mir wieder schrieben. Eigentlich rechnete ich nimmer ganz sicher damit, denn es kommt oft vor, daß gerade die gütigsten Menschen sich von meinem zwiespältigen Wesen abstoßen lassen. Dadurch bin ich für jede Seele dankbar die es wenigstens eine Zeit lang mit mir aushält. Ich wäre sehr froh, wenn wir gute schlichte Freunde werden könnten? Bitte kommen Sie, wann Sie eben können, nur bringen Sie Nachsicht mit für unsere recht armseligen Verhältnisse. Gerade jetzt vor Weihnachten ist es selten richtig aufgeräumt, weil ich so viel Zeit mit dem Stricken vertun muß. Jedesmal denke ich: heuer wird es besser werden und dann kommen die Leute eben doch immer knapp vor den Feiertagen und lassen sich nimmer abweisen und ich muß mehr als die halben Nächte durch stricken und komm dann in der Früh so spät und immer noch voll Schlaf aus dem Bett. Also gelt, Sie werden das Entsetzen brav hinunterschlucken, auch gehen Sie sicher dann zu Ingeborg Teuffenbach welche Ihnen in jeder Weise eine Erholung bieten kann. Aber ich werde warm einheizen und ein wenig Weihrauch auflegen, das hab ich so gern, und überhaupt dürfen Sie unser armes Stüberl auch im Geheimen nicht ausachten,[7] denn es ist unser Obdach und ich habe es, so wie es ist, lieb.

Dann reden wir uns auch aus, wann ich kommen darf und kann. Gerne würde ich kommen und es bei Euch »aushalten« aber zu solchen lieben und herzlich-ernsten Dingen muß man die rechte Stunde abwarten können, geltja? Ich möchte gerne, daß wir es gut miteinander hätten und das geht nur wann alles seine Gerechtigkeit und seine Ordnung hat. (die innere, die des Herzens!)

Recht bange war ich die letzten Nächte schon, wenn ich für Euch beten wollte, denn ich wußte ja nicht, ob ich es noch dürfe. Wissen Sie lieber Freund, hinter den tausend und zehn Seiten meines Wesens steht dauernd die Furcht. Die macht alles an mir so unsicher und schillernd wenn ich aber einmal vor einem Herzen das ganz ablegen darf dann wird gleich alles besser, auch mein Charakter.

Wissen Sie, daß es mich besonders freut und bewegt in Ihnen nicht nur das Wesen, sondern auch den Ausdruck eines Dichters zu finden? Das erklärt mir auch vieles an Ihren Bildern und ich werde es als besonderes Geschenk meines Schicksals betrachten, wenn Sie mich wirklich malen wollen. So viele Demütigungen und Verstoßungen werden dadurch aufgehoben werden und meine Seele freier und bewußter machen. Ich habe Ihnen viel zu danken, auch jetzt schon. Und sehn Sie: gerade dies macht ja unser an sich armseliges Menschenlos so schön, daß wir einander innen weiterhelfen können. Nicht helfen direkt und im letzten oder äußersten Sinne, aber dann und wann ein Stück des Daseins erträglich machen und einander hin und wieder den dunkel gewordenen Sinn der puren Liebe aufleuchten lassen.

Ich bin durch den Besuch eines Verwandten unterbrochen worden auch muß ich erst das Mittagessen fertigkochen und nachmittags viel stricken. Deshalb mach ich für heute Schluß. Aber es kann sein, daß ich dann oder dann einfach der Wärme meines Herzens folge und schreibe, ohne durch äußere Umstände dazu aufgefordert zu sein. Bitte, nehmt es dann gut und ohne Arg entgegen.

Ich grüße Euch alle innig

Christine Lavant

Die Mutter näht ein kleines Hemd

und ihre Augen tun so fremd

wie oft die Sonnenstrahlen.

Die Magd braucht nichts bezahlen,

doch macht sie das nicht einmal froh,

ihr Haar schaut aus wie Türkenstroh[8]

und ihre Wangen weinen.

»es wird mir wohl erscheinen –?«

sagt sie hinaus zum Abendwind,

ich glaub sie meint ihr Fatschenkind[9]

das heut die Engel holten.

Warum sie es wohl wollten?

Ich hab schon oft daran gedacht

doch keiner ist noch über Nacht

zum Mutterbett gekommen

und hat mich mitgenommen.

Denn, unsre Mutter will das nicht

sie schaut oft lang ins Kerzenlicht

und redet mit was Fremdem.

Jetzt macht sie große Hemden.

+

Man kann nicht leicht die Sterne zählen,

es sind wohl sicher mehr als drei,

auch sagten sie beim Türkenschälen,[10]

daß ein Gespenst am Boden sei.

Der Knecht von drüben lachte laut,

er ist ein Mann der finster schaut

und niemand mag ihn gerne.

Ihm bring ich keine Sterne.

Bloß unsrer Mutter und dem Hund

dem Sultan, der mit seinem Mund

mich hat dahergezogen.

Der Knecht ist so verlogen,

er sagt, die Kinder bringt ein Schaf

zu Bettelleuten, bloß ein Graf

darf aus dem Engelshaufen

sich ganz ein schönes kaufen.

Mich heißt er oft, »die blinde Laus«

dann geh ich traurig in das Haus.

Dort sagt die Mutter: »Zartelein«[11]

und tut mich in ihr Bett hinein

wo wir mitsammen schlafen.

Ich mag zu keinen Grafen.

+ (beide vom 26. 11. 50.)

am 2. 12. 50.

Mein lieber Freund.

Ich nenne Sie so und gelt, ich darf es? Sonst bin ich traurig. Nämlich, ich meine: an und für sich bin ich heut traurig. Ich darf nicht kommen am Marientag.[12] Hier wären ein paar freundliche Ausflüchte leicht zu gebrauchen, aber ich mag das Ihnen gegenüber nicht tun. Mein Mann sagt er will nicht allein sein und er will nicht frieren. (Er kann nämlich selbst nicht einheizen und ohne das ist es jetzt ja wirklich schon zu kalt.) Das sehe ich alles ein, aber er hätte gleich sagen sollen, daß es nicht geht, nichtwahr, aber höfliche Menschen können das wohl nicht. Ich weiß, es ist ihm um Ihretwillen schrecklich peinlich, denn er mag Sie gern, aber was hilft mir das? Die liebe Freude stundenlang auf dem Wägelchen mit Ihnen zu Eurem Daheim zu fahren, die ist für diesmal genommen.

Zuerst, als er heute Früh damit anfing, war ich wohl etwas zornig und bitter doch hat das gar keinen Sinn wenn man in Frieden miteinander auskommen will. Schließlich ist er ein altes hilfloses Kind und hat herzlichen Anspruch darauf von mir umsorgt zu werden.

Das Einzige, was mir an möglicher Freude bleibt, ist die Hoffnung, daß er Ende März für ein bis zwei Wochen nach Italien fährt und ich – wenn es Euch dann noch recht ist? – diese Zeit bei Euch verbringen darf. Ich würde für Ihre Frau oder Ihre Kinder fleißig stricken damit ich das Essen verdiene. Auch in der Küche könnte ich helfen, abwaschen und so.

Eines muß ich Ihnen noch sagen, damit Sie nicht denken mein Mann hätte etwas gegen Sie – er wollte mich ja auch nach St. Veit nicht fahren lassen und war mir noch im letzten Moment böse deswegen. Nun sagt er – ja eigentlich mit Recht – daß ich ihm das zweimal so knapp hintereinander und zu dieser Jahreszeit nicht antun kann.

Bitte lieber Werner-Berg helfen Sie mir etwas weniger traurig sein, indem Sie mir ganz bald schreiben, daß Sie nichts falsch auffassen und mir und auch meinem Mann nicht böse sind.

Gerne würde ich Ihnen noch etwas sagen, aber auch wir, die wir den geradesten Weg von Herz zu Herz gehen, müssen uns manchmal verhalten um nicht einfach mit einem Sprung den ganzen lieben und köstlichen Weg hinter sich zu bringen. Das ist der schöne Gegengrund. Aber es gibt auch noch einen verborgenen dunklen, der mit Angst eng zu tun hat. Nicht mit Furcht sich was zu vergeben oder was zu sagen, das »sich nicht gehört« sondern mit einer viel größeren und ernsteren.

Jetzt ist ein Vogel an mein Fensterchen geflogen, so daß es bebte. Auch wir sind manchmal solche Fenster zwischen unserem Herzraum und der Umwelt und manchmal streift etwas wie ein Vogel an uns und wir erbeben, weil wir geschlossen sind und uns nicht öffnen können oder dürfen.

Die Sonne ist nimmer so schön klar wie gestern als Sie hier saßen und sie Ihnen ins Gesicht griff. Aber der Himmel draußen ist ganz wie im März – ach März! – mein eigentlich allerliebster Monat – und der nächste soll mir die Freude bringen, die ich für diesmal aufgeben muß.

Ich möchte so gerne, daß mich Ihre liebe herrliche Frau mag. Glauben Sie, daß es möglich ist? Sie mögen mich ja und selbst wenn Sie – was für mich bitter auszudenken ist – momentan gekränkt wären, so wird und muß das vorübergehen schon um der Gerechtigkeit willen, weil ich ja gar nichts dafür kann, und Sie werden mich dann weiter-mögen, geltja?

Vielleicht finden Sie diesen Brief kindisch, aber soll ich mich denn auch Ihnen gegenüber zusammennehmen müssen und so tun, als stünde ich an einem stolzen Hügel mit klarem, freiem Ausblick ins Schöne, während ich in Wahrheit wie ein entfreudetes Kind im Tränentälchen hocke und Mühe hab nicht noch ein paar Handvoll dazuzuweinen.

Eines sag ich mir wohl immer zum Trost noch vor: Wissen Sie, wenn ich wirklich am Marientag gekommen wäre, so hätte mir das bestimmt alles in allem drei Tage meiner Arbeitszeit weggenommen und das bedeutet jetzt vor Weihnachten für mich sehr viel. Ich muß ja in der kurzen Zeit noch ein Paar Socken aus ganz dünner Wolle und dann drei große Pullover stricken. Auch inzwischen noch einmal mit der Hausfrau waschen und schließlich dann ja unsere eigene Bude noch gründlich sauber machen. Da ich kein Arbeitsgenie bin und in der Früh beim Aufstehn immer denke: Lieber sterben als jetzt aus dem Bett heraus, so – nichtwahr – bedeutet das schon noch allerhand Anstrengung.

Wenn Sie wüßten, wie froh ich bin, daß Sie hier waren! Mit Worten kann man das ja überhaupt gar nicht so sagen wie es in Wirklichkeit innen wohltut. Am liebsten wäre mir, es fiele mir jetzt was sehr Lustiges und ein wenig Boshaftes ein, aber ich glaub auch dazu bin ich zu traurig.

Erst wenn Ihr nächster Brief da sein wird und ich daraus vielleicht merken kann, daß alles noch gleich herzlich und gut geblieben ist, erst dann werde ich wieder froher sein und den bitteren Bissen ganz hinunterschlucken können ohne Nachgeschmack zu haben.

Bitte bleiben Sie mein Freund, wie ich auch möchte, daß Ihre Frau mir freundlich werde, das Wohltun von Herz zu Herz ist ja das Einzige, was uns Ausgesetzte hier auf Erden – der reinen Bruderschaft der Engel nahebringt. Sehen Sie, manchmal greift man einen Ton so hoch und es hört sich an, als spiele man falsch, aber da wir alle Übende sind, sei uns dieser hohe Mut verziehen. Einmal treffen wir dann ja vielleicht doch die Melodie vor welcher unser Leib, dieses rührende Kind der Erde, linde einschläft um die Seele, diese langsam und ernsthaft Erwachsene vom Lager aufstehen zu lassen für den weiten und einsamen Weg. Denn diesen Weg dieses letzte Stück, werden wir alle einsam machen müssen. Noch habe ich Furcht davor.

Ehe ich zu meiner wartenden Arbeit gehe, möchte ich Ihnen, lieber Mensch, noch danken dafür, daß Sie gekommen sind. Der ungeriebene Boden[13] tut mir kein bißchen mehr leid, es war alles recht und schön. Vergelts-Gott für diesen Tag.

Ich sage zu Ihnen das klarste »Ja«, das ein Mensch dem andern gegenüber verantworten kann und – alle herzlichen Folgen dieses Wortes schlicht und ungetrübt zu erhalten, wird meine ernste Mühe sein.

Leben Sie mit den Ihren wohl in Eurer heimlichen Heimat. Bleibt gesund und im Frieden … Mein Mann ist nicht da, aber ich glaube ich muß auch von ihm sehr sehr herzliche Grüße schreiben, er mag Sie gern.

Ganz innig Ihre

Christine Lavant

Ich mußte den Brief aufreißen um Ihnen zu sagen daß Sie, wenn Sie mit dem Autobus kommen, bei »Rami« aussteigen müssen, das ist eine Haltestelle vor Wolfsberg

am 3. 12. 50

Lieber Werner-Berg.

Gestern kamen Ihre Eilbriefe. Ich schrieb Ihnen hierauf gleich einen langen Brief, es war ein Liebesbrief. Über Nacht tat ich ihn unter meinen Polster und bat um einen Traum der mich rechtfertigen oder verdammen sollte. Beides trat nicht ein, aber ich sah zweimal Ihre Frau von Angesicht zu Angesicht so innen nahe, daß ich den Funken ihrer Seele erkannte.

Zu diesem Wesentlichen möchte ich noch bemerken, daß ich das Lächerliche dieser neuen Situation wohl einsehe aber weitaus geringer achte als Ihren Ernst. Wenn ich das Wort »lächerlich« gebrauche, so meine ich damit das Zusammentreffen meines Gefühles mit meiner äußeren Erscheinung. Der Ernst hingegen tritt gerechtfertigt in Erscheinung (mehr gerechtfertigt als das Lächerliche), weil Herz und Blut eines jeden Menschen eben unabhängig und natürlich das Ihre tun.

Es liegt nun bei Ihnen – und wenn es ganz gerecht zugehen soll auch bei Ihrer Frau, – ob ich dennoch im März zu Euch kommen darf. Es sind bis dahin mehr als drei Monate und mein Herz wird indessen älter und abgemühter. Auch ist es ohnehin von Kindheit auf geübt alles allein zu tun. Das ist aber ja keine versteckte Bitte mich aufzunehmen, sondern ich möchte nur alles klar vor meinen und Ihren Augen daliegen haben.

Als »Künstler« – (die Gänsefüßchen beziehen sich auf mich), – hätten wir ja das Vorrecht uns an Unklarheit und Unordnung zu halten, ja, vermutlich würde sogar eines oder das andere Früchtlein darin besonders gedeihen, und die Schuld dies Etwaige zerstört zu haben, macht mir das Schreiben dieses Briefes hart. Aber wenn man eine Seele angeschaut hat wie ich heut im Traum, dann gedenkt man eben wieder der Seelen überhaupt, und daß es keine größere Schuld gibt, als in diesen Bereich Unordnung zu bringen.

Mein Freund Berg, ich habe gestern auch Ihre Aufsätze – »Munch« und »Wahlheimat« gelesen und die Hand, die das so schön ernst und inständig schrieb, hat mein volles Zutrauen, daß sie auch auf diesen Brief noch zu antworten weiß. Wenn sie aber zögert, dann lassen Sie ihr ruhig Zeit, zur rechten Stunde wird sie das Rechte tun.

Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind und auch dafür, daß ich während des Gehens durch den Abend, meine Hand eine Zeitlang in der Ihren lassen durfte.

Und ich grüße Ihre Frau.

Christine Lav.

PS. Das Kuvert wurde von mir geöffnet, um den Inhalt auszuwechseln.

am 6. 12. 50.

Ich habe Ihr erschütterndes Geschenk[14] erhalten werde es niemandem zeigen sondern bewahren für die Stunde wo Sie es vielleicht zurückerhalten möchten.

Meine Gedichte sagen die anderen Dinge. Durch mich wird, außer Ihnen, niemand diese Gedichte zu lesen bekommen; sie sind der einzige und schmale Weg über das Gebirge; manchmal werde ich ihn gebrauchen bis zur Nähe des Berges.

Tun wir herzlich und einfach das Unsere.

Christine

7. 12. 50

Bloß geträumt.

Wir fahren langsam durch den neuen Schnee

das Pferdchen will uns lange Stunden lassen,

der Bruder Mond tut meinem Lächeln weh

ein dreistes Sternbild macht mich fast erblassen

Es sollen uns nicht soviel Augen sehn

o lieber Wind häuf auf die Wolkenwände!

Was bleibt das Pferdchen jetzt aufeinmal stehn?

Es weiß nicht wo, es spürt ja keine Hände.

Die spüre ich auf meinen Wangen so

daß alle Dinge aus dem Herzen treten –;

ach, ein ganz zartes hör ich irgendwo

im Schnee sich hinknien um für mich zu beten.

am 7. 12. 50.

Lieber Werner-Berg.

Ich habe nichts Kostbares, kein schön Überkommenes von der Mutter her als vielleicht mein Herz. Nehmen Sie es bitte, für die Zeit wo Sie ihm ein Obdach geben können, irgendwo in einer einfachen und vielleicht nicht ganz angeräumten Kammer. Es ist ein altes Herz, ein Greislein und wenn es je etwas wirklich besessen hatte, müßte es nun wohl »übergeben«, um in den »Auszug« zu kommen. Aber, Haus und Hof, ja selbst die Erben waren immer nur geträumt, nicht einmal ein einziger Apfelbaum war je wirklich da. Und so – nichtwahr – möchte man meinen müßte das Altern eigentlich eine leichte und gewöhnliche Sache sein. Aber Greise sind eben hartnäckig und überaus auf das Ihre bedacht. Ihr mindester Anspruch scheint ihnen ein Bänklein unter einem Holunder – (mein Großvater hatte es so) – und dann und wann ein warmer Wind oder etwas Sonne, damit ihre Wangen – über das fremde Gemüt der Enkel hinweg, – dennoch zu Zärtlichkeiten kommen. Ja ich fürchte, gerade Letzteres hat jedes Greislein not. Es ist ein Jammer. Wen rühren schon ihre krummgefalteten Finger oder die Adernschlänglein auf den Rücken ihrer Hände? Wie müßte der Vorübergehende beschaffen sein, daß er vor dieser Gebärde anhielte und sie so deutlich verstünde, als riefe ihm ein Engel das genaueste Wort dieses armseligen Wartens ins Ohr? – Ach der Vorübergehende … Wärme des Südwinds und der Sonne müßten bei ihm sein und dann noch die Sanftmut besaateter Hügel. Alle im Traume besessene Landschaften müßten mit ihm auf das Greislein zukommen, ein Angler mit süßem Klee, ein Pflaumenbaum im Mond, drei liebe ausgetretene Holzstufen ins Haus. Ach – Haus! – Obdach!

So also enden eingezäunte Dinge … Sie gehen im Kreise und singen sich das, was zu tun man ihnen verwehrt. Man müßte ihnen natürlich auch dieses Singen noch verbieten, aber dann brächen sie am Ende aus und würden schrecklich.

Ich durfte nicht kommen, nun soll es dieser Brief sein. Ob das schon schlecht ist, weiß ich noch nicht. Manchmal weiß man es erst hinterher, aber dann muß man sich eben mit allem Mut und aller Herzkraft hinter die »Schlechtigkeit« stellen, weil sie sich ja mit demselben Recht unser »Kind« nennt als alle anderen Wirkungen unseres Wesens. Ich stelle mich gerne dazu und sollte wer kommen und fragen: »Mutter willst dein Kind verkaufen?« – so werde ich, genau wie es in dem wunderschönen Spiel geht, antworten: »Nein! Da will ich lieber Wette laufen!«– und ich werde die Wette gewinnen und wieder als Mutter hinter meiner Schlechtigkeit stehen. Immer! Dies alles tue ich – o mein Gott,– noch ehe ich weiß wie Sie meinen Brief vom Montag den 4. 12. aufnehmen konnten. So ändern wir uns von Stund zu Stunde immer Aufbrechende zu einem neuen und gefährlicheren Weg. Aber ich gehe ihn gerne allein, wenn es so sein soll. Ich habe jetzt – (Sie wissen ja wohl warum!) – noch mehr Schutzengel als je zuvor. Lesen werde ich in dem teuren Buch erst zu Weihnachten. Vielleicht mache ich um seinetwillen nun doch einen winzigen Christbaum, eigentlich wollte ich ja nimmer, weil er immer so unbegründet dastand.

Es wird nicht immer so sein, meine Fäuste werden sich wieder daran gewöhnen am Mund zu liegen und über dem Herzen.

Leben Sie wohl und tuen Sie bitte das Gute und Rechte auch für

Ihre Christine

am 8. 12. 50.

O Werner-Berg, – ich bin so traurig über meinen gestrigen Brief. Daß ich mich so habe gehen lassen! Aber die Nacht vorher war auch eine fast gänzlich durchwachte und durchstrittene; schlecht durchstritten, mit dem Ergebnis müder Unnachgiebigkeit gegen das Herz. Es soll nimmer wieder so sein und vielleicht können Sie dieses eine Mal vergessen. Ich bin bereit zu schweigen, ganz – wenn Sie es so mögen, wirklich. Vielleicht ist dies das Letzte und Wichtigste, was ich überstehen muß, damit ich gütiger werde und reiner in allem Besinnen des Herzens.

Bitte verzeihen Sie mir und auch Ihre Frau bitte ich darum und verspreche Euch, daß kein Gedanke, den nicht auch sie gut aufnehmen könnte, von mir zu Ihnen gehen soll.

Es ist furchtbar daß man in meinem Alter noch so grob in die schöne Ordnung seiner Nächsten einbrechen kann. Und es ist nur gerecht daß ich zur Strafe jetzt bitter leide.

Lieber Werner Berg: nehmen Sie die Ihren ganz eng ans Herz, ich werde in jeder Nacht für Euch alle beten aber nicht mehr bis zu Ihnen gehen.

Vielleicht müssen Sie mich vorläufig ein wenig verachten auch das ist nur gerecht und gehört zu meiner Strafe die ich ohne Klage aushalten will.

Eben hat mein Mann ohne zu wollen das alte arme Wecker-Ührlein meiner Mutter fallen lassen. Das Glas und der Rahmen brachen aber es geht geduldig weiter. Von diesen lieben billigen Dingen müßte man lernen.

Auch mein Leben wird weitergehen.

Leben Sie wohl, verzeihen Sie

Ihrer Christine.

Wenn Sie meinen daß ich Ihr Schutzengel-Buch nun nimmer haben soll so bitte schreiben Sie mir das, ich werde es heilig und sauber, ohne ein Wort daraus gelesen zu haben, in Ihre Hände zurücklegen. Bloß bitte; Ihr Spiegelbild im Fenster – wenn Sie mir das gerne lassen könnten?

+

Es geht mir nicht um das »Schonen« meines Herzens, an dem ist nichts mehr zu schonen. Wind und Vögel sollen es haben. Aber dennoch: ich danke Ihnen.

Gott behüte Sie!

Jakob Böhme: »Es ist der Seele zugelassen, daß sie eifert, aber besser tut sie, wenn sie in der Kraft der Majestät dahergeht wie ein liebes Kind.«[15]

am 12. 12. 50.

Mein lieber Freund, Werner, –. Warum denn soll das »Ja-Licht« nimmer da sein? Natürlich ist es da. Steiler und sicherer sogar als zu Anfang. Wir brauchen damit auch nicht allzu sorgfältig oder rührselig umgehen, denn es wird allerhand aushalten. Nur soweit müssen wir darauf achtgeben, daß wir niemals jemandem anderem damit weh tun. Ist es Ihnen so recht?

Dann darf ich Ihnen auch sagen, daß ich bald komme. Wirklich komme. Ich habe meinem Mann die Erlaubnis – nach Erhalt Eurer Briefe abgerungen. Er wird entweder für einen Tag mitkommen oder mich bis Klagenfurt begleiten, von wo ich nach Tainach-Stein fahren würde, wo Sie mich erwarten möchten. Wahrscheinlich wird dies am Stefani-Tag sein, aber das Genaue kann ich Ihnen erst nach gründlicher Aussprache mit meinem Mann schreiben. Diese Aussprache bezieht sich natürlich nicht etwa auf das Ernste Ihrer und meiner Lage, (davon darf er leider keine Ahnung haben, diese Lüge muß ich auf mich nehmen).

Falls er für einen Tag mit zu Euch käme, bitte, bedenket dann diesen Umstand, aber ich werde trachten, daß er nicht mitkommt. Mein Freund: – Mitleid gibt es zwischen uns nicht, zumindest nicht als höchste Instanz, welche uns unsere Handlungsweise gegeneinander vorschreibt. Ich habe in meinem Leben genug an diesem Ersatz-Brot zu würgen gehabt, um nicht die Lust danach zu verlieren. Aber das Brot des inständigsten Beistandes liegt noch ungebrochen vor uns, steht uns herzlich und ernst bevor. Daß es uns wohl bekäme und wir uns nicht »Das Gericht« damit äßen, dazu helfe uns Gott.

Noch eines: Vielleicht könnten Sie meinem Mann noch einmal ein paar freundliche Zeilen – möglichst verständig und korrekt – schreiben, als Maler, den Maler bitten, mich bald kommen zu lassen. Ja? Er hat ein unsäglich gutes und vornehmes Herz, das nur durch bitteres Erleben mißtrauisch geworden ist. Mir bedeutet es eine arge Qual ihn nicht so hilfreich und verständig einsichtig an meiner Seite zu haben, wie Ihnen Ihre Frau, dieser herrliche und wahrhaftige Engel zur Seite steht.

Länger als drei Tage wird es für diesmal wohl noch nicht sein können, aber ich betreibe die Italienfahrt meines Mannes so sehr ich kann, das würden dann wohl ein bis zwei Wochen [sein]. Ich hoffe Anfang oder Mitte März. Falls ich jetzt mit meinem Mann nach Klagenfurt fahre – wo er eventuell bei seinem Bruder bleiben würde, – könnten Sie mich vielleicht schon oben erwarten, sodaß Sie mit meinem Mann ein paar nette Worte sprechen könnten. Er mag Sie gut leiden und denkt alle Tage daran, daß er Ihnen antworten soll, aber er ist auch darin entsetzlich schwerfällig. Wenn Ihnen ein Zusammentreffen aber peinlich ist, dann soll es Ihnen gerne erspart bleiben. Überhaupt, – wie gesagt das Genaue schreibe ich erst, bloß daß ich komme ist bestimmt, das laß ich mir einfach nimmer wegnehmen.

Bitte, darf ich jetzt an Ihre wunderbare und mir so überaus liebe Frau ein paar Zeilen schreiben? Gelt Sie geben sie ihr?

Ich müßte noch viele Bögen beschreiben, wenn ich Euch erklären wollte wie nahe und tröstlich ich das Wesen Ihrer Frau in den letzten (mir so harten Tagen) gespürt habe. Auch wußte ich genau, daß sie mir schreiben würde und wartete jeden Tag darauf, – wie auf eine Erlösung …

Leben Sie wohl mein Freund, und wir werden uns ganz bald wieder-sehen.

Ja! Christine.

Also es ist alles jetzt klar. Ich werde am Stefani-Tag den 26. 12. zwischen halb zehn und zehn vormittags in Klagenfurt ankommen, von dort dann entweder mit dem nächsten Zug nach Tainach-Stein fahren oder wenn es günstiger ist – das müssen Sie entscheiden – mit dem nächsten Autobus nach Gallizien. Ich komme unter allen Umständen, mein Mann hat es mir in der herzlichsten und gütigsten Art erlaubt. Bitte lieber Freund schreiben Sie mir gleich, ob es Euch so recht ist und ob Sie mich in Tainach oder in Gallizien erwarten wollen. Ich komme allein, mein Mann bleibt zu Hause. Er sieht die Dringlichkeit des Malen-müssens ein.

Ich freu mich schon soo. Es wird alles lieb sein. Das kleine Bild, das Sie mir heute schickten, ist mir besonders wertvoll, Sie sind so lieb-lustig darauf, aber wen alles haben Sie denn um dieses alleinigen Beisammenseins willen geköpft und geviertelt? Am Ende gar meine Ingeborg – was?

Ich komme! … Denken Sie, ich komme wirklich!!

O unser steiles liebes Lichtlein, es soll immer ganz hell bleiben gelt-ja?

Ja, behüt uns Gott!

Mein Mann grüßt Sie herzlich und er wird Ihnen auch einmal schreiben, Ihrer Frau läßt er einen Handkuß sagen. Ich bin ihm so dankbar, daß ich fahren darf.

[12. 12. 1950]

Ich kann mich nicht schlafen-legen ohne den Versuch eines Rufes hinüber ins schwebende Antlitz. Aber es soll kein weher Ruf sein, eher der Beginn eines neuen Lächelns – wie eine Knospe sich auftut für eine noch nie gehabte Jahrzeit. Mir war es noch so und man weiß nicht – es fehlt jede Erfahrung – wie weit das Erzwingen reichen wird. Aber ich nahm mir vor ein Baum zu werden – (wenn auch nur eine Zitter-Pappel!) – und Wurzeln zu haben ehe der Sturm anhebt.

Wer mein Zittern bemerkt, dem wird es eine Qual sein.

Es wird sein, als hätte eins Feuer geläutet und niemand dürfte kommen zu löschen.

Es wird sein, als schriee jemand: »Durst!« – und niemand wird einen Becher haben.

Aber: – Es werden die Wasser kommen, über denen der Geist schwebt.

Amen:

Chr. L.

[Christine Lavant an Mauki Berg]am 12. 12. 50.

Verehrte gütige Frau!

Ich habe gewußt, daß Sie mir schreiben würden und daß damit vieles gut werden würde. Es ist auch so. Aber Sie dürfen nicht verstört bleiben und nie gefährdet werden. Wenn ich dies für unausbleiblich hielte, würde ich mich eher erhängen als zu Euch kommen. Ach Liebe, Sie wissen ja nicht, wie gut ich Ihnen bin und wie dankbar dafür, daß in die Richtung zu Ihrem Herzen hin keine Lüge aufgestellt werden muß. Aber es geht nicht an, daß Sie den ganzen Preis für die Wahrhaftigkeit zahlen sollen. Ach, – hätte ich Sie vor mir und dürfte Ihre Hand an meinen Mund tun, damit Sie spürten wie wenig ratlos Sie zu sein brauchen. Ich habe in den letzten paar Tagen das Meine durchgestanden, ich bin buchstäblich durch die Hölle gegangen durch die Pein der Lächerlichkeit, Scham und Verzweiflung.

Aber als es am ärgsten war – (da, wo ich meinte daß Ihr über mich lacht,) – da hab ich mich mit meinem Engel zusammengetan und für Euch gebetet. Sehen Sie, daraufhin war alles besser. Und von da an wußte, – spürte – ich auch, daß Sie mir schreiben würden.

Ich glaube, daß unser Beisammensein durchaus schön und lauter werden wird. Denn ich habe die Hölle nicht durchgangen um noch einmal in eine ärgere zu stürzen. Ich will vor Ihnen keine andere Schuld haben als jene, die mir eben auferlegt worden ist, indem es mich so nahe an Euer Leben geworfen hat. Das war von Oben her und ließ sich nicht übersehen und umgehen. Das Kommende aber untersteht dem Willen. Und der meine ist gut.

Wie herrlich Sie Wunderbare vor meiner Seele dastehen, ahnen Sie wohl kaum. Ich möchte eine Laterne haben und durch die ganze Welt gehen um nocheinmal einen Mann zu finden, der so eine Frau besitzt. Eigentlich müßte mich das in ein Elend stürzen aber ich bin nur froh. Ich kann auch nicht begreifen, daß Arme traurig oder bitter werden, wenn sie in die Wohnungen Reicher kommen. Ich bin immer froh, wenn etwas Schönes überhaupt da ist und wenn es jemand besitzen darf. Wer es hat, ist schließlich gleich, Hauptsache, es existiert.

Liebe, ich möchte leise Ihrem Herzen angehören, fast wie eine Schwester. Ich bin als krankes und verunstaltetes Kind immerfort von den Meinen verzärtelt worden und davon ist mir das Zutunliche und Zutrauliche verblieben trotz aller bitterlichen Erlebnisse auf den Schulwegen. Nie ist Spott und Gehässigkeit ungelindert bis an mein Herz gekommen, immer war wieder knapp davor eine Zärtlichkeit irgendeine liebreiche Geste, welche alle Spitzen sanft verbog. Und so ist eigentlich die purste Liebe immerfort um mich gewesen. Gedenken Sie dessen, Gütige, wenn ich wie eine kleinere Schwester vor Ihnen steh und mein Herz ganz angstlos an das Ihre halte. O, dann werden Sie merken, wie plötzlich aller Rat bei Ihnen ist und alle Sicherheit.

Ich freu mich schon so zu Euch hinauf, ich weiß genau, daß es keinen einzigen trüben Ton geben wird. Und lustig werden wir sein, gelt-ja?

Bitte schreiben Sie mir bald, daß alles gut ist und daß Sie gernhaben

Ihre Christl.

am 14. 12. 50.

O Werner-Berg! Wie soll denn das werden? Nein nein so nicht! Ich will mir die Zunge ausreißen und die Hände verstümmeln, ja auch die Hände, damit ich nicht einmal die Gebärden des Taubstummen besitze. Überhaupt, mit den Händen hat es angefangen. Aber ich darf es ja nicht sagen, es ist ohnehin alles so überdeutlich, mit jedem Atemzug rinnt es wie Feuer durch mich, – wie soll denn das werden? Aber wenn ich nicht kommen darf – wenn Sie es mir nun verböten, – dann will ich meinem Mund auch das Brot versagen. Jetzt weiß ich daß die Hölle ewig ist aber auch der Himmel. Jemand hat mich in die Faust genommen und schleudert mich von einer Ortschaft in die andere und kaum ich mich in einer ansässig machen möchte reißt es mich zum nächsten Wurf hoch. Aber – ich bin –! Ich dauere! Und ich werde dauern und bestehen auch noch in der Zeit wo nicht mehr als eines Atems Länge zwischen uns sein wird. Ich werde mehr sein als die Qual und die Verführung meines Blutes, denn sonst müßte ich mir die Stirne an der nächsten Mauer einschlagen. Aber ich will sie nicht hergeben, diese Qual um nichts im Himmel und auf Erden, nur – mehr will ich sein.

Daran, daß ich keinen Schleier an mir lasse, mögen Sie erkennen wie hart ich gegen mein Herz bin und wie deutlich das Wort niemals! in meinem Blut steht. Hätte ich nur die leiseste Hoffnung in mir, so würde ich die Gebärde des Weibes beibehalten. Und nun niemehr soo. Mein Gott, ich müßte atemlos fortbeten können in diesen noch zu durchstehenden Tagen, manchmal denke ich, daß ich die Zeit bis dahin nicht überleben kann. Aber haben Sie keine Angst, – irgendwo in mir bin ich wie ein Kristall und er wird sich hart und kühl vor mein Dastehen stellen, immer. Nur eines – Freund, – wenn Sie mich verachten, wenn Ihr Herz noch nicht so groß und ernsthaft ist, um meinen Zustand brüderlich einzusehen, – dann – das müssen Sie mir sagen. Selbst spüre ich weder Verächtliches noch Lächerliches an mir – das müßte Ihnen genügen mich über alles hinweg zu achten.

Mein Schicksal ist ein Scheiterhaufen worden, den man von allen Enden her entzündet hat. Aber ich habe vor darin aufzusingen bis meine Lippen verdorren. Wenn irgendeine Stelle meiner Seele eine Kühlung erwartet, so tut sie dies aus den Händen Ihrer Frau. Für Ihre Frau liegt die kurze Erzählung bei. Diese hätte schon vor zwei Jahren als Weihnachtsgeschichte erscheinen sollen, aber es ging nicht. Behaltet bitte den Durchschlag, bis ich vielleicht doch einmal den gedruckten Band in Eure Hände legen kann.

Das Gestrickte ist für Sie. Ich begann es in der Zeit, wo ich dachte, daß Sie mir nimmer schreiben würden und daß wir uns nie mehr sehen sollten. Es war ein simpler, aber der einzige Ausweg meines Herzens.

Ich komme, wenn Ihr es mir nicht verwehrt,– so wie gesagt am 26. 12. … Da an Feiertagen der Autobus nach Gallizien nicht fährt werde ich mit dem Zug, der etwas nach ein Uhr Mittag von Klagenfurt abgeht, nach Tainach-Stein fahren, wo ich mich gern erwartet wüßte.

Noch einmal: Ihr sollt keine Angst haben. Die Liebe zu Ihrer wunderbaren Frau wird mir mehr beistehen als eine Legion Engel. Und –: Gott wird bei uns allen sein.

O, – mein Taubstummer!

Ihre Christine Lav.

Rutarhof, den Freitag früh [15. 12. 1950]

Christl Du mein Herz,

laß Dich jetzt halten nah und fest und innig und lies die Inbrunst und Ergebenheit aus den Hundeaugen des Stummen, der längst nicht mehr taub ist. Und wenn ich dann den viel zu schweren Kopf auf Deine Schultern legte, wärst Du dann auch noch meine Christl, die dies ertrüge? Werden wir alles miteinander teilen können, ohne daß ein Hauch je versehrt würde? Wird meine schwere Schwermut Dich nicht bedrücken, langweilen, Dir nicht die helle Sonne unseres Tages und die purpurne unserer Nacht verdunkeln, daß Du mit einem nicht mehr wüßtest, nie gewußt hättest, wie unsäglich gern ich Dich habe?

Und doch stehe ich, ganz wie Du weißt und sagst, im ersten, im neuesten Jahr, und wenn Dein Ja über und unter allen Erschütterungen ohne Vor- und Rückbedenken aufrecht bliebe, dann wären alle alten Schatten gebannt und kein böses Gestern griffe nach unserem ewigen Morgen. Vielleicht führt Deine Bahn Dich jetzt sternenweit weg von mir, im dunkelsten Grunde meines Verlorenseins, meiner Verworfenheit gehöre ich dennoch ewig Dir. Ein Engel und ein armer Teufel, das reimt sich nicht und bleibt doch unzertrennbar, ob Du auch bald entschwebst, ob ich auch bald versinke.

Nein, ich bin nicht rührselig, Christl, nur ernst, und da mir kein Gott, der Dir das hohe Singen eingab, die Stummheit abnahm, wirst Du hier wohl nie meine Liebe erkennen,– meine brennende, scheue, heilig verdammte Liebe zu Dir. Ich kann auch ohne Arg und Schmerz, inwendigst wünschen, daß Du emporschreitest, wenn ich stürze, nichts meines Fallens soll und wird Dich dann hinabziehen, aber drüben werde ich Stimme haben, und Du in Deiner Höhe wirst die aus der Tiefe nicht überhören können: in Ewigkeit ich Deiner, Amen.

O Ewigkeit, Du Donnerwort! O Ewigkeit, o Donnerwort Du: Liebe!

+

Diese grauen Tage haben uns recht zugesetzt, innen das Schmerzlichste ist überwunden, das Äußere ist hinzunehmen. Bei keinem Atemzug habe ich Dich vergessen. Jetzt aber kann und darf mein Herz Dir frei und stark entgegenblühen.

Deine schöne Arglosigkeit gegenüber der besseren Gesellschaft, die Dich herumreicht, will ich ehren, nur halte ich (in Herzlichkeit, doch unvergifteter) es mit dem Schopenhauer-Wort[16] von den »ordentlichen Mitgliedern des Packs der Menschheit«. Und wenn Du in das Zernatto-»Kunsthaus« gehst, begibst Du Dich in das Lager meiner bösen Widersacher. Vielleicht wird Dich dann der Herr Kurti Schmidt statt meiner malen. Welche bittere Pille hätte ich noch nicht geschluckt.

Aber pfeif drauf. Pfeif La Paloma! Keine Schönheit Weibes ist außer Deiner, keine Köstlichkeit außer in Dir, kein Geist außer Deinem gesegneten. Schoß-Seele-Hirn und Herz, Kreuz, Rose und Rubin, Geliebte (Hund, wer es vor mir sagte) groß und schön unsäglich, Christl Du, Christl, Christl! Sagst Du jetzt auch: Ferner, ich bin, ich bleibe, ich brenne

Dein Werner

am 15. 12. 50.

Dankeschön Werner, – das »Du« ist gut, es wäre mir ja ohnehin immer zwischen die Lippen gekommen, dann … Wie weit fort dieses »dann« doch ist, aber wie gut, daß es nicht erst im März ist – weiß Gott zu was diese lange Frist geführt hätte.

Sag, glaubst Du, daß Du gleich mit dem Malen anfangen kannst? Ich darf nämlich bis Silvester bleiben, wenn Ihr es so mögt. Und ich mein halt, man soll seine Zeit nicht vertun, auch würde es Dich in Dein Tiefstes und Innerstes hineinführen, wodurch ein gewisser Abstand entstünde. Du siehst: ich habe vor, mich an jeden nur erdenklichen Strohhalm zu klammern. Und natürlich werden wir lustig sein! Wenn eins gezwungen ist allein durch die Nacht zu gehen und sich fürchtet – o so sehr fürchtet, dann tut es am besten, wenn es lacht und singt. Als Kind haben wir das immer so gehalten und auch jetzt noch – ich fürchte mich jetzt auch noch vor Geistern – wenn ich allein in der Nacht auf den Dachboden gehen soll, singe oder pfeife ich.

Weißt Du Werner, wenn wir beide nicht Künstler wären und auf dieses ganze Elend daraufanstünden, dann wäre dies alles nicht zu verantworten. So aber müssen wir hindurch, und zwar auf eine gute Art hindurch. Nur – daß Deine Frau mitgequält werden soll das ist nicht einzusehen und durch nichts zu rechtfertigen. Höre mein lieber Freund: – wenn je meine Augen, mein Mund oder meine Hände, etwas über meinen Willen hinweg täten, – versprich mir, daß Du dann mit allem Guten was in Dir ist vor Deiner Frau stehst. Schlag mich dann ins Gesicht oder sag mir das häßlichste Wort, das man einer Frau sagen kann, damit ich zurückzucke, ehe ich etwas angerührt habe, das Deinem lichten Engel gehört. Ich weiß daß ich der dunkle bin. Aber mein »Ehrgeiz« will das Größeste dieses meines Schicksals, dies: Die ganze Erlösung nicht durch fremde Qual erkauft, sondern durch eigene Überwindung.

Mehr zu sagen bin ich heute nimmer imstande.

Lebe wohl Du!

Christl.

O ja bitte, – wenn möglich in Klagenfurt schon warten, am Autobahnhof. (Mein Mann fürchtet, das »Schaf« könnte sich die Bahnkarte bis Tainach – nicht selber lösen.) Ankommen werd ich zwischen 1 /2 10 und 10 Uhr, vormittags.

[Christine Lavant an Mauki Berg][15. 12. 1950]

Liebe Monika![17]

Du heißt doch: »Monika« – oder soll die Abkürzung was anderes bedeuten? – Dein letzter Brief wirkte so sonderbar auf mich. Schon die Schrift, als hätte Dich wer gejagt. Bitte bleibe ruhig; ich weiß zwar auch noch nicht wie es gehen wird aber es muß und wird. Weißt Du: in einer Situation wie der unsern ist es am besten wenn man sich Aug in Aug gegenübersteht. Viel Verworrenes und Beängstigendes fällt dann von selber weg.

Du kennst zwar mein Bild aus St. Veit. Solche Bilder sagen gar nichts. In Wirklichkeit bin ich nämlich häßlich alt, wie ein abgebranntes Dorf. Im Anfang dieser meiner neuen Daseins-Lage hat mich das gequält und bekümmert aber jetzt bin ich froh darüber. Es wird uns allen zugute kommen. Das was groß und recht ist und von Geist zu Geist geht wird bestehen bleiben und um das andere ist nicht schade.

Ach Monika, ich mein Du wirst innen herzlich auflachen, wenn Du mich siehst.

Und auf dieses Lachen wollen wir froh warten, mein Vögelchen! –

Christl.

Verzeih das schäbige Papier mir ist das gute nur ausgegangen.

am 16. 12. 50.

Werner –.

Immer nach jedem Brief hab ich Angst es könnte anders geworden sein, anders in Deinem – in Euren Herzen? –