3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

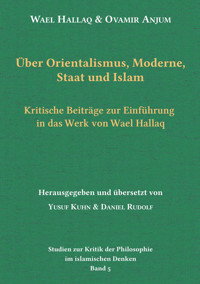

Wael Hallaq und Ovamir Anjum Über Orientalismus, Moderne, Staat und Islam Kritische Beiträge zur Einführung in das Werk von Wael Hallaq Herausgegeben und übersetzt von Yusuf Kuhn & Daniel Rudolf Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken Band 5 Im Namen der Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft hat die europäische Moderne ganz im Gegenteil Völker rund um den Globus versklavt und oft sogar vernichtet, und die Technik, die den physischen Zustand des Menschen verbessern sollte, hat ihre eigenen Schöpfer mehr als versklavt. Wael Hallaq, Reforming Modernity Keine noch so große „wissenschaftliche“ Rationalität kann uns retten, wenn wir nicht über eine ethisch-menschliche Geisteshaltung verfügen. Wir wissen heute, dass die wissenschaftliche Vernunft ebenso mörderisch und genozidal wie gütig und menschlich sein kann. Ohne den Wächter der Ethik gibt es nichts, was sie von den ersteren Dispositionen abhalten könnte. Wael Hallaq, Interview: Gelehrsamkeit als Widerstand Die gesamte kritische Reihe, von der ich spreche, hat das bewusste Ziel, den Islam nicht als Objekt der Untersuchung zu behandeln, sondern vielmehr als Gesprächspartner, als intellektuellen Partner, von dem man lernen kann. Wael Hallaq, Interview: Reform der Moderne Wael B. Hallaq ist ein palästinensischer Intellektueller, der 1955 in Nazareth geboren wurde. Zurzeit ist er Professor der Geisteswissenschaften am Institut für Mittelost-, Südasien- und Afrikastudien der Columbia University in New York (Avalon Foundation Professor in the Humanities am Department of Middle Eastern, South Asian, and African Studies). Seine langjährigen Forschungsarbeiten und zahlreichen Werke haben ihn zu einem äußerst renommierten und führenden Wissenschaftler und Gelehrten auf den Gebieten der Geschichte der Islamischen Rechtstheorie (usūl al-fiqh) und des Islamischen Rechts (fiqh) wie auch der islamischen Geistesgeschichte werden lassen. Ovamir Anjum ist der Inhaber des Imam-Khattab-Stiftungslehrstuhls für Islamische Studien am Fachbereich für Philosophie und Religionswissenschaften an der University of Toledo. Im Fokus seiner Arbeit stehen die Verflechtungen zwischen Theologie, Ethik, Politik und Recht im klassischen Islam sowie mit komparativem Blick in der westlichen Ideengeschichte. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Forschung liegt dabei auf der Frage nach der Rolle der Vernunft in den verschiedenen Bereichen des islamischen Denkens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Wael Hallaq und Ovamir Anjum

Über Orientalismus, Moderne, Staat und Islam

Kritische Beiträge zur Einführung in das Werk von Wael Hallaq

Wael Hallaq und Ovamir Anjum

Über Orientalismus, Moderne, Staat und Islam

Kritische Beiträge zur Einführung in das Werk von Wael Hallaq

Herausgegeben und übersetzt von

Yusuf Kuhn & Daniel Rudolf

Studien zur Kritik der Philosophie

im islamischen Denken

Band 5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.

Projektunterstützung:

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des wissenschaftlichen Austausches, der Übersetzung und/oder Veröffentlichung von Büchern und Neuen Medien auf gemeinnütziger Basis, die dem Dialog, dem internationalen Friedensgedanken, der Völkerverständigung sowie dem Abbau von Vorurteilen zwischen unterschiedlichen Kulturen dienen.

www.vdmev.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung - Nicht kommerziell -

Keine Bearbeitungen 4.0 International.

Eine Kopie dieser Lizenz ist einzusehen unter:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen

insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß

§44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

1. Auflage 2025

ISBN Taschenbuch: 978-3-384-39736-2

ISBN Hardcover: 978-3-384-39737-9

ISBN e-Book: 978-3-384-39738-6

Druck und Distribution: tredition, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg

Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Herausgeber,

zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“,

Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Umschlaggestaltung & Satz: Yusuf Kuhn & Daniel Rudolf

Herausgegeben von: Yusuf Kuhn & Daniel Rudolf

Im Namen der Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft hat die europäische Moderne ganz im Gegenteil Völker rund um den Globus versklavt und oft sogar vernichtet, und die Technik, die den physischen Zustand des Menschen verbessern sollte, hat ihre eigenen Schöpfer mehr als versklavt.

Wael Hallaq, Reforming Modernity

Keine noch so große „wissenschaftliche“ Rationalität kann uns retten, wenn wir nicht über eine ethisch-menschliche Geisteshaltung verfügen. Wir wissen heute, dass die wissenschaftliche Vernunft ebenso mörderisch und genozidal wie gütig und menschlich sein kann. Ohne den Wächter der Ethik gibt es nichts, was sie von den ersteren Dispositionen abhalten könnte.

Wael Hallaq, Interview: Gelehrsamkeit als Widerstand

Die gesamte kritische Reihe, von der ich spreche, hat das bewusste Ziel, den Islam nicht als Objekt der Untersuchung zu behandeln, sondern vielmehr als Gesprächspartner, als intellektuellen Partner, von dem man lernen kann.

Wael Hallaq, Interview:Reform der Moderne

Inhalt

Vorwort der Herausgeber

1 Über den unmöglichen Staat

2 Gelehrsamkeit als Widerstand

3 Über Islamisches Recht und Menschenrechte

4 Über Gewaltentrennung und die Herausbildung des Subjekts: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich

4.1 Vortrag von Wael Hallaq

4.2 Antwort von Ovamir Anjum – Das Phänomen Wael Hallaq und eine kritische Betrachtung der Hauptthesen von The Impossible State

4.3 Diskussion mit dem Publikum

5 Über die Formation der politischen Subjektivität: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich

5.1 Vortrag von Wael Hallaq

5.2 Antwort von Ovamir Anjum – Drei kritische Nachfragen

5.3 Diskussion mit dem Publikum

6 Hallaqs Herausforderung: Kann die Scharia uns vor der Moderne retten?

7 Wider die Unmöglichkeit

8 Über Orientalismus und die Genealogie des modernen Wissens

9 Reform der Moderne

Anhang

Übersetzte Inhaltsverzeichnisse der jüngsten Werke von Wael Hallaq

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Textnachweise

Über die Autoren

Anzeigen

Anmerkungen

Ausführliches Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber

1 Über den unmöglichen Staat

Auszug aus The Impossible State

Literatur

2 Gelehrsamkeit als Widerstand

Literatur

3 Über Islamisches Recht und Menschenrechte

Literatur

4 Über Gewaltentrennung und die Herausbildung des Subjekts: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich

Vorbemerkung

4.1 Vortrag von Wael Hallaq

4.1.1 Überblick über die kommenden Vorträge

4.1.2 Die exekutive Gewalt und ihr Zuviel an Macht und Souveränität

4.1.3 Die Macht der Bürokratie als weitere Dimension der exekutiven Gewalt

4.1.4 Das Problem mit dem modernen Diskurs über die Gewaltentrennung

4.1.5 Das Verhältnis zwischen der subjektiven Identität des Herrschers und der des Beherrschten und seine Komplikationen

4.1.6 Die Problematik der Begriffe Gesellschaft und Bevölkerung

4.1.7 Die Beziehung zwischen Herrscher und Recht und die kreative Nähe zwischen Herrscher und Beherrschtem

4.1.8 Verhältnis zwischen Herrschaftsapparat und dem Erlassen von Gesetzen

4.1.9 Die subjektive Qualität des Herrschers

4.1.10 Herrscher-Subjektivitäten und ihre ontologischen Missionen

4.1.11 Über die organische Einheit des modernen Staates und seiner Subjekte anhand eines Zitates von Thomas Bernhard

4.1.12 Über das System der Normalisierung und Abnormalisierung zur Schaffung produktiver und gefügiger Staatsbürger

4.1.13 Über die disziplinierende wissenschaftliche Macht und die Wissenschaft als Kodex der Normalisierung

4.1.14 Foucault: Bio-Politik, Bio-Macht, Technologie der Macht

4.1.15 Der ideologische Kapitalismus als Bio-Macht

4.1.16 Die Schaffung des nationalen Subjekts

4.1.17 Die Verankerung des Lebens in einer politisch-wissenschaftlichen und säkularen Kosmologie

4.1.18 Über Zeit und Ort der Entstehung dieser Kosmologie

4.1.19 Bio-Macht als Modus der Gouvernementalität, Kosmologie ohne telos

4.1.20 Die Wahrheit der Wahrheit der Bio-Macht

4.1.21 Alles ist ein modernes europäisches Phänomen: ein Produkt der Verdrängung Gottes durch den Menschen sowie der verzauberten Welt und des Lebens

4.1.22 Die Verankerung unserer Sprache in einer bestimmten epistemologischen und ontologischen politischen Realität und ihre Unzulänglichkeit für historische Erzählungen

4.1.23 Über die Notwendigkeit des Verlassens unseres begrifflichen Rahmens

4.1.24 Die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes für die Untersuchung der islamischen Gouvernanz

4.1.25 Die islamische Gouvernanz war nicht einheitlich

4.1.26 Die zwei Bereiche der islamischen Gouvernanz: ahl al-kalām und ahl as-saif

4.1.27 Die Autonomie von Exekutive und Legislative

4.1.28 Das Problem des Begriffes „Legislative“/„legislative Gewalt“

4.1.29 Die islamische „Legislative“ ist organisch mit dem öffentlichen Willen verbunden, sie ist weder formell noch inhaltlich gesetzgeberisch

4.1.30 Die Scharia und ihre Kultur der Werte

4.1.31 Die Scharia und der Raum der Verwaltungsvorschriften

4.1.32 Die begrenzte Beziehung zwischen der Exekutive und der Legislative

4.2 Antwort von Ovamir Anjum – Das Phänomen Wael Hallaq und eine kritische Betrachtung der Hauptthesen von The Impossible State

4.2.1 Einleitung

4.2.2 Überblick über den Vortrag

4.2.3 Einfluss der Werke Hallaqs

4.2.4 Die Rezeption von The Impossible State in der arabischsprachigen Welt

4.2.5 Die Sichtweise der arabisch-muslimischen Gelehrsamkeit auf die westliche Islam-Forschung vor und nach Wael Hallaq

4.2.6 Wael Hallaqs Werke vor dem Hintergrund der westlichen Akademie

4.2.7 Die Hauptthesen von The Impossible State

4.2.8 Die erste These: Der moderne Staat ist amoralisch und existiert um seiner selbst willen, während die Scharia auf einer ursprünglichen moralischen Verpflichtung basiert

4.2.9 Die zweite These: Das Zentralgebiet des modernen Staates ist politisch, während dies für die Scharia nur in einem sekundären Sinne gilt

4.2.10 Die dritte These: Die islamische Ordnung ist durch einen religiösen Glauben konstituiert, während der moderne Staat als Agent des Säkularismus nicht-religiös ist

4.2.11 Zwei Arten von Problemen für das Narrativ von The Impossible State

4.2.12 Kritik an der Dichotomie Recht gut und Politik schlecht

4.2.13 Die fehlende Thematisierung des Kapitalismus und die rätselhafte Betonung des Staates

4.3 Diskussion mit dem Publikum

Literatur

5 Über die Formation der politischen Subjektivität: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich

Vorbemerkung

5.1 Vortrag von Wael Hallaq

5.1.1 Die begrenzte Beziehung zwischen Exekutive und Legislative

5.1.2 Das Verhältnis zwischen ziviler Bevölkerung und Exekutive

5.1.3 Die Autonomie von Schulbildung, höhere Bildung und Gesundheitssystem

5.1.4 Die Schulbildung und die Abstinenz staatlicher Ideologie

5.1.5 Die Lehrbücher und der Unterrichtsstoff

5.1.6 Die islamische Vorstellung von politischer Subjektivität

5.1.7 Die höhere Bildung und die Rolle von Medressen

5.1.8 Das Strafsystem und die politische Ökonomie

5.1.9 Das System der Justiz und Vollstreckung des Rechts

5.1.10 Kapitalismus und das Phänomen von Kontrolle und Disziplinierung

5.1.11 Das System der Disziplinierung als integraler Bestandteil der Bio-Macht

5.1.12 Familie und Nation als Erfindung des Staates

5.1.13 Bio-Macht als disziplinarischer Mechanismus zur Schaffung des mächtigen Staates

5.1.14 Das islamische telos: Kultivierung des Selbst

5.1.15 Habitus und Doxa in der islamischen Kultur

5.1.16 Al-Ghazālī und die Ermahnung des Sultans

5.1.17 Die Gesellschaft als Produkt des modernen Staates

5.1.18 Die moralische Gemeinschaft als Produkt der Scharia

5.1.19 Moderner Staat: Aufspaltung der sozialen Einheit und Prozess der Individuation

5.1.20 Soziale Atomisierung versus Gemeinschaft

5.1.21 Anthropologie der Gemeinschaft

5.1.22 Subjekt der Scharia versus Subjekt des modernen Staates

5.1.23 Technologie der Subjektivierung

5.1.24 Technologie: von repetitiver Performanz zur Verkörperung

5.1.25 Technologien des Selbst versus Technologien durch den Anderen

5.1.26 Drei Aspekte der Technologien des Selbst

5.1.27 Erster Aspekt: Überlegtheit, Selbstbewusstsein, Intentionalität

5.1.28 Die nīya als selbstbewusste Selbstoperation

5.1.29 Zweiter Aspekt: Repetition

5.1.30 Beispiel: Der Akt des Schreibens als Form des Gottesdienstes

5.1.31 Praxis: Angleichung zwischen wiederholtem Akt und dem telos der ethischen Kultivierung

5.1.32 Das Verbot des Geldverlangens und des Urheberrechts

5.1.33 Die Produktivität der Gelehrten und Intellektuellen

5.1.34 Dritter Aspekt: Situierung in ethischer Kosmologie

5.1.35 Asymptotische Beziehung zwischen Subjekt und Ethik

5.1.36 Verhältnis zwischen Subjekt und tatsächlicher Wirklichkeit

5.1.37 Loslösung von der Welt und der sklavischen Vorliebe für sie

5.1.38 Innere/positive Freiheit versus äußere/negative Freiheit

5.1.39 Ethische Technologien des Selbst als Praxis, das heißt Prinzipien und Modalitäten des Handelns und der Verkörperung

5.1.40 Vielfalt an Technologien des Selbst

5.1.41 Ethische Technologien des Selbst als integraler Bestandteil der Herausbildung und Praxis des Islam

5.1.42 Implikationen für das politische Subjekt

5.1.43 Die moderne politische Subjektivität

5.1.44 Interaktion zwischen den Subjekten des modernen Kapitalismus und des Neoliberalismus

5.1.45 Formation des politischen Subjekts durch den Kapitalismus

5.1.46 Konsumentensubjekt und -objekt

5.1.47 Der Konsument als Objekt der Ausforschung

5.1.48 Kapitalismus und die Konstitution psychosozialer Verhältnisse

5.1.49 Der Mensch als Ort der Erforschung, des Ausforschens, der Berechnung und der industriellen Manipulation

5.1.50 Ökonomische und politische Vernunft

5.1.51 Der homo oeconomicus

5.1.52 Das Subjekt als potentielle Kapitalquelle

5.1.53 Das Verhältnis des homo oeconomicus zur Wirklichkeit

5.1.54 Die Kunst des Regierens

5.1.55 Das Politische und Soziale als zwei Seiten ein und derselben Medaille

5.1.56 Die Mentalität der Nutzenmaximierung als Höhepunkt der instrumentalistischen Rationalität

5.1.57 Die spätmoderne kapitalistische Subjektivität

5.1.58 Die modernen politischen Konzepte und die kapitalistische Subjektivierung als säkularisierte Formen der ethischen Technologie des Selbst

5.1.59 Der liberale und kapitalistische Arbeitsplatz und die Ausbildung instrumentalistischer, rational kalkulierender Nutzenmaximierer

5.1.60 Das Enthaltensein der drei Aspekte der Technologie des Selbst in der säkularisierten Technologie durch den Anderen

5.1.61 Die Frage nach Verlust und Gewinn der einen oder anderen Technologie des Selbst

5.1.62 Der Unterschied zwischen islamischer Gouvernanz und moderner Bio-Macht

5.1.63 Die Wechselwirkungen zwischen Wissen und Macht

5.1.64 Erwiderung auf den Vorwurf von Kritikern: das Politische versus die Politik

5.1.65 Natürliche Wirklichkeit versus konstruierte Wirklichkeit

5.1.66 Die konstruierte Wirklichkeit als Spiegelbild unserer Subjektivität

5.1.67 Die islamische Gouvernanz als theistische Nomokratie

5.2 Antwort von Ovamir Anjum – Drei kritische Nachfragen

5.3 Diskussion mit dem Publikum

Literatur

6 Hallaqs Herausforderung: Kann die Scharia uns vor der Moderne retten?

Literatur

7 Wider die Unmöglichkeit

Literatur

8 Über Orientalismus und die Genealogie des modernen Wissens

Literatur

9 Reform der Moderne

Auszug aus Reforming Modernity

Literatur

Anhang

Übersetzte Inhaltsverzeichnisse der jüngsten Werke von Wael Hallaq

Sharī'a: Theory, Practice, Transformations

An Introduction to Islamic Law

The Impossible State

Restating Orientalism

Reforming Modernity

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Textnachweise

Über die Autoren

Zur Person von Wael B. Hallaq

Zur Person von Ovamir Anjum

Anzeigen

Anmerkungen

Vorwort der Herausgeber

Liebe Leserin, lieber Leser,

die hier versammelten Texte von Wael Hallaq und Ovamir Anjum sind als Teil eines größeren Projektes zu verstehen, das sich mit der Kritik der Philosophie im islamischen Denken befasst. Es trägt den Titel: alastu-Projekt – Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken. Eine Erläuterung dieses Titels1 und eine knappe Vorstellung des Projektes2 finden sich auf der Website3 des Projektes. Die Texte, die aus diesem Projekt hervorgehen, sollen in Gestalt von Büchern wie dem vorliegenden und auf der Website des Projektes alastu.net veröffentlicht werden.

Das vorliegende Buch ist der fünfte Band der Reihe Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken. Bisher erschienen sind Band 1 mit dem Titel Über Vernunft und Offenbarung in al-Ghazālīs Denken4 , Band 2 mit dem Titel Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat5 , Band 3 mit dem Titel Über Vernunft und Offenbarung in Ibn Taymiyyas Denken6 und Band 4 mit dem Titel Horizonte dekolonialen Denkens. Über Rassismus, Islamophobie, Dekolonisierung und Transmoderne7 . Weitere Bände sind in Vorbereitung und Planung.

Das Projekt als Ganzes versteht sich als work in progress. Dies gilt entsprechend auch für die hier in deutscher Übersetzung als Teil dieses Projektes vorgelegten Texte von Wael Hallaq und Ovamir Anjum.8 Die darin versammelten Studien liefern also keine abschließenden Ergebnisse, sondern bieten vielmehr einen schlaglichtartigen Einblick in die Werkstatt einer fortschreitenden Arbeit, deren derzeitigen und vorläufigen Stand sie widerspiegeln. Die Texte sind eher als Materialien zu betrachten und könnten daher auch als Vorstudien bezeichnet werden.

Die Texte für die jeweiligen Kapitel sind Übersetzungen von inhaltlichen Beiträgen von Wael Hallaq und Ovamir Anjum – in Artikel-, Interview- oder Video-Form -, die im Laufe der letzten Jahre zu verschiedenen Anlässen und Zwecken veröffentlicht wurden. Die entsprechenden Spuren davon haben wir nicht zu beseitigen versucht, da es sonst nur darauf hätte hinauslaufen können, sie in erheblichem Maße umzuschreiben. Daher kommt es auch zu manchen Wiederholungen und Überschneidungen, die sich aufgrund der Unabhängigkeit der Beiträge nicht immer vermeiden ließen und sich hoffentlich als für das Verständnis eher zuträglich erweisen.

Der vorliegende Band schließt inhaltlich an die in Band 2 (Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat9 ) verhandelten Themen rund um Wael Hallaqs The Impossible State10 (2013) an und gibt einen Ausblick auf seine daran anschließenden Veröffentlichungen Restating Orientalism11 (2018) und Reforming Modernity12 (2019), die in späteren Bänden dieser Reihe noch näher dargestellt und erörtert werden sollen.

Mit dem folgenden Überblick soll nach einer Kurzvorstellung der beiden Autoren Wael Hallaq und Ovamir Anjum zunächst eine inhaltliche wie auch seine Entstehung betreffende Einordnung des im Zentrum dieses Bandes stehenden Buches The Impossible State vorgenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Einordnung wird daraufhin versucht, die in den jeweiligen Kapiteln im Besonderen aufgegriffenen Themen kurz zu umreißen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass wir die den Kapiteln zugrunde liegenden Texte in eine chronologisch und inhaltlich sinnvolle Reihenfolge gebracht haben. Sie lassen sich dennoch unabhängig voneinander lesen. Einstieg und Abfolge der Lektüre mögen also Vorlieben und Interessen gemäß erfolgen.

Wael Hallaq stammt aus einer christlich-orthodoxen Familie palästinensischer Herkunft und zählt heute zu den renommiertesten Wissenschaftlern und führenden Gelehrten auf den Gebieten der Islamischen Rechtstheorie (usūl al-fiqh) und des Islamischen Rechts (fiqh) wie auch der islamischen Geistesgeschichte. Seit mehr als drei Jahrzehnten forscht er vornehmlich auf diesen Gebieten und hat neben seiner Lehre als Professor der Geisteswissenschaften am Institut für Mittelost-, Südasien- und Afrikastudien der Columbia University in New York eine lange Liste von einflussreichen Publikationen vorzuweisen. Dazu gehören Ibn Taymiyya against the Greek logicians (1993; Ibn Taymiyya gegen die griechischen Logiker), A history of Islamic legal theories: an introduction to Sunnī usūl al-fiqh (1997; Eine Geschichte der islamischen Rechtstheorien: eine Einführung in sunnī usūl al-fiqh), Authority, continuity, and change in Islamic law (2001; Autorität, Kontinuität und Wandel im Islamischen Recht) und The origins and evolution of Islamic law (2005; Die Ursprünge und Evolution des Islamischen Rechts). Aus seinen Studien über die Geschichte der Scharia ist jüngst zudem eine Reihe von Büchern hervorgegangen, die das Spektrum seiner vorangegangenen Publikationen deutlich erweitert. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass darin ein Aspekt in den Vordergrund gerückt ist, der zuvor weniger ausdrücklich thematisiert wurde, nämlich die Konfrontation der islamischen Kultur mit dem europäischen Kolonialismus und der westlichen Moderne. Jene letzten Werke sind in der Reihenfolge ihres Erscheinens: Shari'a: theory, practice, transformations13 (2009; Scharia: Theorie, Praxis, Transformationen), An Introduction to Islamic Law (2009; Eine Einführung in das Islamische Recht), The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament (2012; Der unmögliche Staat: Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität) Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge (2018; Orientalismus neu dargelegt: Eine Kritik des modernen Wissens; deutsche Übersetzung: Orientalismus als Symptom) und Reforming Modernity. Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha (2019; Reform der Modernität. Ethik und der Neue Mensch in der Philosophie von Abdurrahman Taha). Heute gelten Hallaqs Beiträge längst als unverzichtbarer Hintergrund eines jeden Diskurses über Islam und Moderne, und zwar sowohl in der Akademie als auch in weiten Teilen der muslimischen Öffentlichkeit. Alleine dies ist Grund genug, um sich näher mit seinem Denken zu beschäftigen.

Ovamir Anjum ist der Inhaber des Imam-Khattab-Stiftungslehrstuhls für Islamische Studien am Fachbereich für Philosophie und Religionswissenschaften an der University of Toledo. Im Fokus seiner Arbeit stehen die Verflechtungen zwischen Theologie, Ethik, Politik und Recht im klassischen Islam sowie ihre historische Entwicklung. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Forschung liegt dabei auf der Frage nach der Rolle der Vernunft in den verschiedenen Bereichen des islamischen Denkens: von der Politik (siyāsa) und dem Islamischem Recht (fiqh) über Theologie (kalām) und islamische Philosophie (falsafa) bis hin zu Sufismus und Mystik. Trotz seiner vorrangig historisch angelegten Studien trägt er regelmäßig zur Debatte um Fragen des gegenwärtigen islamischen Denkens wie auch der Einordnung zeitgenössischer islamischer Bewegungen bei, die er jeweils vor dem Hintergrund seiner historischen Studien reflektiert. Obwohl Anjum als Historiker ausgebildet wurde, sind seine Studien im Wesentlichen also interdisziplinär angelegt und stützen sich auf die unterschiedlichen Bereiche der klassischen Islamwissenschaft, der politischen Philosophie sowie der kulturellen Anthropologie. Seine bisher wichtigsten Veröffentlichungen sind Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment (2012; Politik, Recht und Gemeinschaft im islamischen Denken: Der taymiyyanische Moment) und die Übersetzung Ranks of Divine Seekers (2020; Die Ränge der Gottessucher) von Ibn al-Qayyims großem islamisch-spirituellen Klassiker Madāridsch as-sālikīn, was die umfangreichste von einer Einzelperson angefertigte englische Übersetzung eines klassischen islamischen Werkes darstellt. Darüber hinaus ist Anjum Forschungsdirektor am Yaqeen Institute for Islamic Research14 , Mitherausgeber des American Journal of Islam and Society15 (ehemals American Journal of Islamic Social Sciences) sowie leitender Forschungsdirektor des von ihm mitgegründeten Projekts Ummatics16 , dessen Gründung er mit seinem in der muslimischen Öffentlichkeit einflussreichen Artikel Who Wants the Caliphate?17 (2019; Wer Will das Kalifat?) den Weg ebnete.

Nachdem Wael Hallaq in seinem 2009 veröffentlichten Buch Sharī'a: Theory, Practice, Transformations18 bereits zweihundert von sechshundert Seiten der Moderne und ihrem durchdringenden Einfluss auf das Leben und Denken der Muslime weltweit gewidmet hatte, wurde ihm alsbald klar, dass dieser blinde Fleck vieler Gelehrten damit mitnichten hinreichend in das allgemeine muslimische Bewusstsein vorgedrungen war. Schließlich konnte dies lediglich der Anfang einer Auseinandersetzung mit den umfassenden und weitreichenden Auswirkungen der Moderne sein.

In diesem Sinne stellte The Impossible State eine an dieses Vorhaben anknüpfende, vertiefte Behandlung des Grundproblems mit besonderem Fokus auf die Rolle des modernen Nationalstaates dar, der Hallaq hinsichtlich der Gestaltung unseres Lebens und unserer Weltsicht in vorangegangenen Veröffentlichungen im Rückblick nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt zu haben meinte. Zu oft begegne man auch gegenwärtig noch der Auffassung, dass der Nationalstaat als selbstverständlich hingenommen werde, als wäre er ein fast natürliches, geradezu zeitloses und nicht spezifisch modernes Phänomen.

Hallaqs Vorhaben zielte insbesondere darauf ab, die Beziehung zwischen der Scharia und dem modernen Staat zu beleuchten, und zwar nicht nur im Hinblick darauf, was letzterer der ersteren angetan hat, sondern auch, um die allgemeine strukturelle Beziehung zwischen beiden zu untersuchen. Im Grunde ging es ihm um die Fragestellung, wie diese beiden Systeme als Formen der Gouvernanz funktionierten und interagierten.

Dabei wählte Hallaq bewusst den allgemeiner gefassten und vor allem weniger vorbelasteten Begriff der Gouvernanz, um durch die geläufigen Begrifflichkeiten im vom modernen Staat hervorgebrachten und reglementierten Diskurs über den Staat nicht von vornherein die umfassender angelegte Perspektive zu beschneiden.

Hallaq bemühte darüber hinaus nicht alleine die Ebene des reinen Vergleichs zwischen bloß zwei unterschiedlichen Formen der Gouvernanz, sondern legte seine Untersuchung im Rahmen der Frage nach Kompatibilität an. Dies ermöglichte ihm folglich, die Ausgangsfrage auf die Grundfrage nach der Möglichkeit eines islamischen Staates zuzuspitzen, deren Beantwortung er im Titel ebendieses in Folge der Aufstände des Arabischen Frühlings veröffentlichten Buches The Impossible State (Der unmögliche Staat) und in Anbetracht islamisch motivierter und auf Regimewechsel ausgerichteter politischer Bestrebungen bewusst provokativ vorwegnahm und im ersten Satz des Buches folgendermaßen präzisierte:

Das Argument dieses Buches ist ziemlich einfach: Der „islamische Staat“ ist, gemessen an irgendeiner Standarddefinition dessen, was den modernen Staat ausmacht, sowohl eine Unmöglichkeit wie auch ein Widerspruch in sich.19

Insofern es in The Impossible State um die Unmöglichkeit des islamischen Staates geht, ist Hallaqs Werk auch eine ausgesprochen entschiedene Kritik an der Moderne. Dies zeigt schon ein Blick auf die wesentlichen übergeordneten Themenbereiche, mit denen sich Hallaq im Zuge der Begründung seiner These der Unvereinbarkeit beschäftigt.

Hallaq hebt insbesondere drei Haupt- und mehrere Unterbereiche hervor. Der erste Bereich betrifft das Recht und seine verschiedenen Teilgebiete, die von Studien über Rechtssysteme, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie bis hin zu Studien über Verfassungen und das Verfassungswesen reichen. Der zweite Bereich umfasst die Politik im weitesten Sinne, darunter politische Theorie und politische Philosophie, aber auch politische Konzepte wie der Bürger, der Nationalismus und der fiktive Charakter des modernen Staates. Der dritte und letzte große Bereich ist die Philosophie im Allgemeinen und die Moralphilosophie im Besonderen. Dabei verbindet sich die Analyse der politischen Konzepte des Bürgers und des Nationalismus mit den Technologien, die das moralische Subjekt formen. Ferner stützt sich Hallaq zum Teil auch auf anthropologische und soziologische Überlegungen.

Während die ersten beiden Kapitel von The Impossible State der Einführung in für Hallaqs Analyse relevante Begrifflichkeiten und Grundlagen dienen – beispielhaft anzuführen wären hier die Fortschrittsideologie, die Entkräftung des Nostalgie-Vorwurfs oder die Paradigmentheorie -, befasst sich Hallaq in Kapitel drei mit dem Vergleich der konstitutionellen Strukturen des Islams, wie sie während der mehr als tausendjährigen Praxis bis zum Aufkommen des europäischen Kolonialismus funktioniert haben, mit denen des gegenwärtigen Euro-Amerikas und kommt zu dem Schluss, dass das erstere System deutlich beständiger und widerstandsfähiger ist als das letztere. Im vierten Kapitel argumentiert Hallaq sodann, dass es tiefgreifende Unterschiede in den rechtlichen, politischen und moralischen Konzepten gibt zwischen dem, was er als islamische Gouvernanz und ihre Scharia bezeichnet, einerseits und dem modernen Staat andererseits. Im fünften Kapitel, das für Hallaqs Grundthese von zentraler Bedeutung ist, legt er seine Auffassung dar, dass die islamische Gouvernanz und der moderne Staat zwei sehr unterschiedliche Subjektivitäten, wenn nicht sogar zwei verschiedene Arten von Menschen hervorbringen. Bevor er sich im darauf folgenden Kapitel mit den den Kapitalismus und die Aktiengesellschaften betreffenden Herausforderungen für die islamische Gouvernanz befasst, mündet die Argumentation in abschließende Ausführungen über moralphilosophische Fragen und in Erwägungen zur Notwendigkeit eines besonderen Diskurses, an dem Muslime wie Nicht-Muslime wirkungsvoll teilnehmen, um ihr Handlungsvermögen gegen die dominanten und äußerst destruktiven Praktiken der Moderne zu bündeln.

Wenngleich die Ausführungen Hallaqs in The Impossible State bereits auf einer fundierten Kritik an der Moderne gründen, lässt sich rückblickend feststellen, dass sie seinen in seinem Folgewerk Restating Orientalism (Orientalismus neu dargelegt) systematischer dargelegten Überlegungen zur Entstehung und zum Wesen der Moderne eher den Weg bereitet haben. Bezeichnenderweise trägt letztgenanntes Werk den Untertitel A Critique of Modern Knowledge (Eine Kritik des modernen Wissens) und offenbart eine über den Fokus auf den modernen Nationalstaat hinausgehende und tiefer ansetzende Kritik der Moderne. Letztere äußert sich im Rahmen von Hallaqs Kritik am Orientalismus darin, den Orientalismus nicht als von der Moderne zu isolierendes Phänomen, sondern ganz im Gegenteil als ihr Symptom zu betrachten. Der für die deutsche Ausgabe eben aus diesem Grund in Orientalismus als Symptom abgeänderte Titel des vor dem Hintergrund einer bewussten Mehrdeutigkeit gewählten und daher schwierig zu übersetzenden Original-Titels Restating Orientalism ist eine Anspielung darauf.

Dass Hallaq seine Moderne-Kritik in einer Kritik am Orientalismus verpackt, wird durch seine explizite und durchgängige Bezugnahme auf Edward Saids Orientalism20 (Orientalismus) ersichtlich, das schon seit vielen Jahren als das herausragende Standardwerk auf dem Gebiet der kritischen Orientalismus-Studien und dessen Veröffentlichung gemeinhin auch als Geburtsstunde postkolonialer Studien innerhalb der westlichen Akademie angesehen wird. Hallaq tritt dabei als Kritiker Saids auf, nicht im Sinne einer Verteidigung der von Said kritisierten orientalistischen Studien, sondern ganz im Gegenteil mit der Absicht, die Grenzen, Unzulänglichkeiten und Befangenheiten von Saids Orientalism im Hinblick auf die Fundiertheit seiner Orientalismus-Kritik aufzuzeigen. Hallaq zufolge vermochte Said es weder, den Orientalismus trennscharf zu umreißen, noch, seine Tiefenstruktur und Verwobenheit mit der Moderne freizulegen:

Mein Argument lautet also, dass in Saids Orientalismus der Mangel an qualitativen Unterscheidungen nicht nur zu einer unscharfen Auffassung des Orientalismus als eines spezifischen Phänomens, sondern auch der Moderne im Ganzen sowie, maßgeblich, der organischen und komfortablen Verortung des ersteren in letzterer geführt hat. Anders gesagt, Said hat den Orientalismus, um ihn der kritischen Auseinandersetzung zugänglich zu machen, aus den falschen Gründen isoliert und dies hat zu seiner ungenauen und einseitigen Diagnose geführt. Der Orientalismus, so meine Argumentation, ist zwar in der Menschheitsgeschichte einzigartig, aber in ihm zeigt sich der gemeinsame und dabei ziemlich gewöhnliche gemeinsame Nenner des modernen Wissens.21

In dieser Hinsicht kann Hallaqs Titel Restating Orientalism (Orientalismus22 neu dargelegt) als Versuch gedeutet werden, eine kritische Neuauflage von Saids Orientalism zu liefern.

Hallaqs Anspruch geht jedoch noch darüber hinaus: Ihm geht es nicht alleine darum, den Orientalismus und sein Fortbestehen als akademische Disziplin in den westlichen Wissenschaften, die bisweilen auch unter dem Deckmantel anderer Bezeichnungen (Asien/Afrika-Studien, Islamwissenschaften usw.) unter gleichen Prämissen fortgelebt hat, zu kritisieren. Hallaq betont zugleich seinen Anspruch, durch eine konstruktive Anknüpfung an den allerdings einer radikalen Kritik unterzogenen Orientalismus zu einer Lösung beizutragen:

[Mein Projekt] kann als ein fortlaufendes Programm der konstruktiven Kritik (im Unterschied zur destruktiven Kritik) beschrieben werden.23

Und zwar nicht zuletzt aufgrund seines Eingeständnisses, nun über viele Jahrzehnte hinweg selbst Teil dieses Wissenschaftsbetriebs gewesen zu sein. Es gebe zwar immer mehr junge dem klassischen Orientalismus kritisch gegenüberstehende Wissenschaftler mit oftmals muslimischem Hintergrund, doch gehe es vielen immer noch darum, den Islam auf seine einbahnstraßenartige Vereinbarkeit mit der Moderne reduzieren zu wollen:

Zweifellos jedoch besteht der gemeinsame Nenner des akademischen Orientalismus nach wie vor in dem Gefühl der epistemischen Überlegenheit, will heißen, dass Respekt und Toleranz mit einer epistemischen Selbstgewissheit (und häufig Arroganz) gewürzt sind, die noch immer von der Gültigkeit des euro-amerikanischen Projekts der Moderne ausgeht und von den paradigmatischen Prinzipien der Aufklärung geleitet ist.24

Und zwar, durch den Versuch, den Islam für liberale Empfindlichkeiten akzeptabel zu machen oder die Geschichte auf höchst anachronistische Weise nationalisieren zu wollen. Mit Bezug auf jene Wissenschaftler, die diesen beiden Versuchen nacheilen, legt Hallaq sein Vorhaben im Sinne einer Selbstkritik dar, die vom Fach des Orientalismus selbst ausgehen müsse:

Ohne andere Gruppen aufzählen zu wollen, brauchen gerade diese beiden eine Kritik (critique) und Selbstkritik (self-critique), das heißt eine Kritik von innerhalb des Faches, bevor irgendein „Außenseiter“ aus der Literaturkritik oder Anthropologie daherkommt und uns zeigt, wie weit wir hinterherhinken. Das Fach muss sich erst noch mit seiner eigenen intellektuellen Geschichte, mit seiner Komplizenschaft mit gewaltsamen Formen der Unterdrückung und mit seinen tiefgreifenden ideologischen Vorurteilen auseinandersetzen.25

Diese Selbstkritik solle vermöge der besonderen Befähigung des Orientalismus im Hinblick auf das Studium des Anderen darin münden, ein rekonstruiertes Selbst als Zentrum der Kritik zurückzugewinnen, um dann als Ressource zur Überwindung der Moderne dienen zu können:

Wenn der menschliche oder nichtmenschliche Andere die Möglichkeit und das Instrument für die Herausbildung der imperialistischen und kolonialistischen Moderne war, dann muss, im Projekt zur Überwindung der Moderne, dieser Andere als Zentrum der Kritik zurückgewonnen werden. In The Impossible State habe ich Mittel und Wege aufgeführt, mit denen ein Teil des menschlichen Anderen eine restrukturierende Kritik der Moderne beginnen könnte. Hier möchte ich ergänzend eine Kritik anbieten, die auf eine Rekonstitution des Selbst hinarbeitet.26

Ziel dabei ist allerdings nicht nur die Rekonstitution des Selbst des ehemals Anderen, sondern die Transformation des Orientalismus höchstselbst:

Stellt sich der Orientalismus der Herausforderung, das Selbst auf eine sinnvolle und profunde Weise zu konstituieren, wird er in der Lage sein, seine inneren Denkstrukturen zu transformieren und dazu beizutragen, der Menschheit insgesamt einen nachhaltigen Weg aufzuweisen und zu bahnen, einen Weg, der mit einer gebührenden Berücksichtigung des Anderen beginnt.27

Diese Transformation des Orientalismus soll Hallaq zufolge in einer zwischen Alasdair MacIntyre und Michel Foucault Brücken schlagenden Interpretation dieser beiden so weit gehen, dass überraschenderweise gerade der Orientalismus, der in der Vergangenheit als akademischer Handlanger genozidaler Kolonialpolitik aufgetreten ist, eine in der Mechanik der Macht angesiedelte Rationalität etablieren soll, die es ihm ermöglicht, einen oppositionellen Diskurs herbeizuführen und auf dem Feld der Kräfteverhältnisse als taktisches Element einer Verschiebung der Machtverhältnisse Vorschub zu leisten:

Und genau hier, an diesem eher unwahrscheinlichen Ort, kann der Orientalismus, sobald er einmal umgestaltet ist, einen oppositionellen Diskurs bereitstellen, der den Wandel erleichtert, wie er für die Bewältigung der durch das Projekt der Moderne erzeugten Krise erforderlich ist.28

Gerade diese Rolle, die Hallaq dem Orientalismus zur Überwindung der Moderne zuteil werden lässt, liegt nun ebenfalls der Deutung seines Titels Restating Orientalism (Orientalismus neu dargelegt) zugrunde, nämlich im Sinne der Umwandlung des Orientalismus als akademischer Disziplin, die nunmehr dem Zweck der Überwindung der Moderne dienen soll. Es ist eine Rollenzuteilung – Bürde und Privileg gleichermaßen -, die den Orientalismus vor dem Hintergrund seiner Geschichte von Kolonialismus und Genozid zur Verantwortung zieht, ihn durch seinen auf einer ethisch-menschlichen Geisteshaltung beruhenden Zugang zum Anderen zugleich aber dazu befähigt, die Rekonstitution von dessen Selbst zu bewirken und als Wächter der Ethik aufzutreten. Schließlich könne ...

[...] keine noch so große „wissenschaftliche“ Rationalität [...] uns retten, wenn wir nicht über eine ethisch-menschliche Geisteshaltung verfügen. Wir wissen heute, dass die wissenschaftliche Vernunft ebenso mörderisch und genozidal wie gütig und menschlich sein kann. Ohne den Wächter der Ethik gibt es nichts, was sie von ersteren beiden Dispositionen abhalten könnte.29

In Restating Orientalism nimmt Hallaq demnach die moderne Verbindung von Wissen und Macht in den Blick und verdeutlicht sie am Beispiel der Verwobenheit von Orientalismus und Kolonialismus; aber nicht nur das: Hallaqs Untersuchungen der Struktur des modernen Wissens kulminieren in der Ableitung und Darlegung einer historisch und in ihrer Qualität einzigartigen modernen Denkstruktur, die von einer die Machtstrukturen schaffenden Souveränitäts-Konzeption begleitet wird und als Zentrum und einendes Merkmal der zerstörerischen Auswüchse der Moderne – samt Orientalismus, Kolonialismus, Säkularismus, Kapitalismus, Genozid, Umweltzerstörung usw. – identifiziert wird.

Es ist diese beim Fokus auf die Kritik am modernen Nationalstaat einsetzende und mit der Kritik der Moderne als solcher den Horizont der Kritik erweiternde Analyse, die die Kapitel dieses Buches wie ein roter Faden durchzieht und schließlich im Rahmen eines subversiv angelegten und die Geschichte der islamischen Gouvernanz im Besonderen wie auch die Ressourcen der Scharia im Allgemeinen in den Blick nehmenden Diskurses den Weg dafür eröffnet, über Alternativen nachzudenken.

Das zuletzt erschienene Werk Hallaqs, Reforming Modernity (Reform der Moderne), kann gerade in diesem Sinne als Versuch gewertet werden, die Potenziale solcher Alternativen auszuloten. Der Untertitel lautet dementsprechend Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha (Ethik und der Neue Mensch in der Philosophie von Abdurrahman Taha) und deutet bereits die Richtung an, die Hallaq dabei einzuschlagen beabsichtigt. Im Gegensatz zu den vorausgehenden Werken lässt Hallaq in diesem Werk das Denken eines Philosophen zum Zentrum seines Interesses werden, nämlich das von Abdurrahman Taha. So heißt es in der Buchbeschreibung:

Bei Reforming Modernity handelt es sich um eine mitreißende intellektuelle Geschichte und philosophische Reflexion, die sich um das Werk des in Marokko lebenden Philosophen Abdurrahman Taha dreht, einem der bedeutendsten Philosophen der islamischen Welt seit der Kolonialzeit.

In der Tat ist der marokkanische Philosoph Abdurrahman Taha (geb. 1944) einer der produktivsten Intellektuellen der arabischen Welt. Ursprünglich studierte er Logik und Sprachphilosophie an der Universität Sorbonne in Paris, wo er zunächst promovierte (1972) und sich später auch habilitierte (1985). Anschließend war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 ordentlicher Professor für Philosophie an der Mohammed-V.-Universität in Rabat, der ersten Universität Marokkos. Bis heute hat er mehr als zwanzig Monographien zu philosophischen und religiösen Themen veröffentlicht und ist nach wie vor aktiv. Wie die stetig wachsende Menge an arabischer Sekundärliteratur über ihn zeigt, spielt er eine bedeutende Rolle im zeitgenössischen islamischen Denken. Seine Präsenz in den Medien, zu der auch eine Dokumentation von Al Jazeera gehört, und zahlreiche Diskussionen über seine Arbeit auf Websites und Internetplattformen zeigen, dass sein Einfluss über akademische Kreise hinausreicht.

Im Gegensatz dazu hat ihm die westliche Forschung bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Tatsächlich wurden bisher nur kleine Teile seiner Schriften, die fast ausschließlich auf Arabisch verfasst sind, in eine europäische Sprache übersetzt. Nichtsdestotrotz bezieht er sich in seinen Schriften auf Probleme, die von weltweiter Relevanz sind. So setzt er sich in vielen Beiträgen kritisch mit den dominanten westlich-philosophischen Traditionen auseinander. Darüber hinaus ist er aber auch ein scharfer Kritiker der zeitgenössischen arabisch-islamischen Intellektuellen. Seine Kritik richtet sich dabei vorrangig gegen die Philosophen Ābid al-Dschābirī und Mohammed Arkoun, denen er vorwirft, nichtmuslimischen (und insbesondere westlichen) Denkern blindlings zu folgen.30

Hallaq stellt Taha folgendermaßen vor:

Abdurrahman Taha ist einer der bedeutendsten Philosophen, die die islamische Welt hervorgebracht hat, seit der Kolonialismus in Afroasien Fuß gefasst hat. Sein Projekt, das sich immer noch in der Entwicklung befindet, entspringt zwar den epistemologischen Grundlagen, auf denen die große Mehrheit der modernen muslimischen Intellektuellen ihre eigenen Programme der so genannten Reform gegründet hat, lässt diese aber hinter sich. [...] Während die Nahda31 von Nationalismus, Marxismus, Säkularismus, politischem Islamismus und Liberalismus dominiert wurde, umfasst Tahas philosophisches Programm eine systematische Ablehnung dieser Epistemologien und Denkweisen. Die begründete Ablehnung dieser Bewegungen ist jedoch nur das Sprungbrett für sein Projekt. Wenn die Ablehnung die negative – oder, sagen wir, dekonstruktive – Dimension des Gedankensystems ist, dann ist die positive Dimension eine konstruktive, in der Alternativen mit Kraft und systematischer Virtuosität angeboten werden.32

Und es ist gerade die positive Dimension von Tahas Gedankensystem, das diesen Alternativen Halt geben soll und das Hallaq dazu veranlasst, Tahas Denken ein gesamtes Werk zu widmen. Es ist ein Gedankensystem, das auf einem in der Ethik verankerten Denken gründet:

Trotz der Breite seiner Interessen ist der Faden, der sich durch die Gesamtheit von Tahas philosophischem Gewebe zieht und dessen Kette und Schuss vollständig bildet, unbestreitbar der moralische Faden.33 In all seinen verschiedenen Dimensionen und Richtungen bleibt sein Projekt fest in dem verankert, was wir im Allgemeinen Moralphilosophie nennen.34

Kommen wir nun zu einem kurzen Überblick über die Inhalte dieses Bandes.

Die ersten drei Kapitel dieses Bandes Über den unmöglichen Staat (Kap. 1), Gelehrsamkeit als Widerstand (Kap. 2) und Über Islamisches Recht und Menschenrechte (Kap. 3) stellen allesamt Interviews mit Wael Hallaq dar. Während das erste Interview Über den unmöglichen Staat (Kap. 1) aus Anlass der Neuerscheinung von The Impossible State (2013) in der Online-Zeitschrift Jadaliyya bereits 2013 herausgebracht wurde, stammen letztere Gelehrsamkeit als Widerstand (Kap. 2) und Über Islamisches Recht und Menschenrechte (Kap. 3) aus dem Jahr 2021 und wurden auf der Website des Islamic Law Blog beziehungsweise auf der von Daily Philosophy veröffentlicht.

Über den unmöglichen Staat (Kap. 1) hat eher einführenden Charakter und liefert eine Überblicksdarstellung von The Impossible State, sowohl im Hinblick auf seine Entstehung als auch was die thematische Ausrichtung anbelangt. Dabei räumt Hallaq insbesondere auf mit der im universitären Bereich verbreiteten Meinung, er habe mit jenem und seinen beiden vorangegangen Werken Sharī'a (Scharia) und An Introduction to Islamic Law (Eine Einführung in das Islamische Recht) eine Kehrtwende vollzogen – eine Kehrtwende von einer historisch-akribischen Forschung zum Islamischen Recht und seiner Entwicklung hin zu einer weniger historisch angelegten und öffentlichkeitswirksameren Auseinandersetzung mit Fragen der Gegenwart. Hallaq zufolge könne dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein:

Diese Bücher erweitern einfach den Rahmen meiner Interessen, die bis 2005 zugegebenermaßen eher empirisch und philologisch ausgerichtet waren, und haben nun eine theoretische Dimension angenommen, die vielleicht ein neues Bedürfnis oder ein neues Ziel in meiner intellektuellen Suche widerspiegelt. Nachdem ich etwa drei Jahrzehnte lang das diskursive Feld des islamischen Erbes beackert habe, ist es an der Zeit, die Implikationen dessen, was ich gelernt habe, im Hinblick auf die brennenden Fragen der Gegenwart zu ernten. The Impossible State weicht daher nicht von meinen bisherigen Werken ab, sondern erweitert sie lediglich und verleiht ihnen eine ausgeprägtere theoretische Fundierung. Ich muss betonen, dass die Substanz der Fundierung fast von Anfang an vorhanden war, aber es wird aus bestimmten Gründen immer notwendiger, sie zum Vorschein zu bringen (oder sie zu entfesseln, wenn man so will).35

Im Interview Gelehrsamkeit als Widerstand (Kap. 2) reflektiert Hallaq über das Spannungsverhältnis zwischen der unausweichlich erscheinenden Gegenwart –

Es gibt kein Entkommen aus dem gegenwärtigen Augenblick und seiner Verfasstheit. Jeder Anspruch, Geschichte auf eine leidenschaftslose und „objektive“ Weise zu schreiben, ist eine Illusion, eine, die die Naiven und die intellektuell Arglosen befriedigt, insbesondere diejenigen, denen es an theoretischer Fähigkeit und philosophischer Tiefe mangelt.36

– und der gegen sie gerichteten konstruktiven Kritik, wobei es letztere ist, die Hallaq für sein Gesamtprojekt beansprucht und der er sich von seinem grundsätzlichen Programm her verpflichtet fühlt:

[Mein Projekt] kann als ein fortlaufendes Programm der konstruktiven Kritik (critique) (im Unterschied zur destruktiven Kritik (criticism)) beschrieben werden. [...] Die Quintessenz ist – wenn ich mir erlauben darf, es ganz unverblümt zu sagen -, dass meine Gelehrsamkeit, so wie ich sie verstehe, immer darauf abzielte, die Falschheit und politische Verfälschung der westlichen Wissenschaft über den Islam im Allgemeinen und über die Scharia im Besonderen aufzudecken.37

In Über Islamisches Recht und Menschenrechte (Kap. 3) kommt Hallaq in Überlegungen zur Frage nach der Vereinbarkeit von internationalem Recht und Menschenrechten auf der einen und dem jeweiligen islamischen Pendant auf der anderen Seite zu dem Schluss, dass es vielmehr eine unüberbrückbare Kluft in der ethischen Ausrichtung dieser beiden Seiten ist, die die Frage nach Kompatibilität in ein neues Licht rückt: weg von dem Ansatz, der die Fähigkeit zur Veränderung und Kompromissbereitschaft einäugig auf Seiten des Islams einfordert, hin zu einer die ethische Ausrichtung ins Zentrum stellenden universelleren Alternative, zu der die islamische Rechts- und Moralkonzeption weit mehr beizutragen vermag als seine für den westlichen Imperialismus eingespannten neokolonialen Gegenspieler.

Die folgenden beiden Kapitel Über Gewaltentrennung und die Herausbildung des Subjekts: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich (Kap. 4) und Über die Formation der politischen Subjektivität: Moderner Staat und islamische Gouvernanz im Vergleich (Kap. 5) haben ihren Ursprung in einem Wochenendseminar, das unter dem Titel Re-Orienting Orientalism, Reforming Modernity and Towards an Ethics of the New Human (Re-Orientierung des Orientalismus, Reform der Moderne und hin zu einer Ethik des Neuen Menschen) am American Islamic College stattfand und als dessen Hauptredner Wael Hallaq und Ovamir Anjum geladen waren.

Dieses Wochenendseminar bestand aus insgesamt sechs Sitzungen, die die letzten drei Bücher Wael Hallaqs, nämlich The Impossible State, Restating Orientalism und Reforming Modernity, zum Thema hatten. Gemäß chronologischer Reihenfolge ihrer Veröffentlichung waren jeweils zwei Sitzungen pro Buch vorgesehen. Jede Sitzung begann mit einem Vortrag Wael Hallaqs, auf den ein sich darauf beziehender Beitrag von Ovamir Anjum folgte. Nach den beiden Hauptbeiträgen folgten wiederum jeweils Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem vor Ort anwesenden sowie online hinzugeschalteten Publikum, die von Hallaq und Anjum beantwortet bzw. kommentiert wurden. Kap. 4 und 5 dieses Bandes entsprechen im Wesentlichen den ersten beiden Sitzungen dieses Wochenendseminars.

Basierend auf einer Einführung in The Impossible State standen diese beiden Sitzungen im Zeichen der vergleichenden Perspektive auf die unterschiedlichen Subjekte, die das jeweilige Produkt einer bestimmten Form der Gouvernanz sind: auf der einen Seite der den Mechanismen der modernen technokratischen Disziplinierung unterworfene Bürger des modernen Nationalstaates, auf der anderen Seite das zuvorderst auf moralisch fundierten Technologien des Selbst gründende Subjekt der islamischen Gouvernanz. Während die Kommentare Anjums zumeist zustimmend an die Überlegungen Hallaqs anschließen, beziehen sich seine kritischer ausfallenden Anmerkungen auf die unausgewogene Aufmerksamkeit, die Hallaq zum einen der qualitativen Bewertung von Recht und Politik in dessen historischen Darstellung der islamischen Gouvernanz sowie zum anderen dem Zusammenspiel von Staat und Ökonomie in dessen Erörterung des modernen Nationalstaats zuteil werden lasse.

Die Kapitel Hallaqs Herausforderung: Kann die Scharia uns vor der Moderne retten? (Kap. 6) und Wider die Unmöglichkeit (Kap. 7) stellen Beiträge von Ovamir Anjum dar, die 2013 beziehungsweise 2024 als Artikel im American Journal of Islamic Social Sciences (AJIS) beziehungsweise auf der Website des Islamic Law Blog veröffentlicht wurden. Während Hallaqs Herausforderung: Kann die Scharia uns vor der Moderne retten? (Kap. 6) einer aus der Sicht von Anjum geschriebenen Darlegung des zentralen Gehalts von The Impossible State entspricht, greift Wider die Unmöglichkeit (Kap. 7) vor allem dessen angedeutete Kritik im Hinblick auf das Verhältnis von Recht und Politik sowie von Staat und Ökonomie auf.

Schließlich folgen mit Über Orientalismus und die Genealogie des modernen Wissens (Kap. 8) und Reform der Moderne (Kap. 9) zwei Interviews mit Wael Hallaq, die 2019 beziehungsweise 2020 in den Zeitschriften The Fletcher Forum of World Affairs beziehungsweise Jadaliyya jeweils zum Anlass des Erscheinens seiner letzten beiden Werke veröffentlicht wurden. Das Interview Über Orientalismus und die Genealogie des modernen Wissens