Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

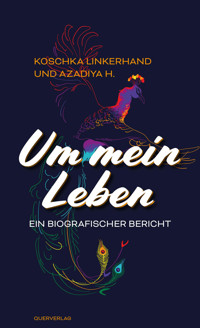

- Herausgeber: Querverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mitten unter uns: die gewaltvolle Geschichte einer jungen Jesidin, bedrohlich und stärkend zugleich »Alles, was ich tue, mache ich, um meiner Cousine nahe zu sein.« Azadiyas Cousine wird von ihrem Vater ermordet, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen will. Nach dem Ehrenmord erkennt Azadiya, dass sie ihr Leben verändern muss, um frei zu werden: als jesidische Kurdin in Deutschland, die in eine streng gefügte Gemeinschaft hineingeboren wurde; als Lesbe; als Frau, die studieren, reisen und Fußball spielen will. Jahre später verlässt Azadiya ihre Familie. In diesem Buch berichtet sie von familiärer Gewalt, ungeahnten behördlichen Schwierigkeiten, dem Sexismus im ganz normalen deutschen Alltag – und ihrem unbedingten Willen, frei zu sein und anderen Frauen zu helfen, sich ebenfalls zu befreien.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Querverlag GmbH, Berlin 2022

Erste Auflage September 2022

Lektorat: Barbara Guth

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Illustration von Marla Vita Gehrt.

ISBN 978-3-89656-685-0

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:

Querverlag GmbH

Akazienstraße 25, 10823 Berlin

www.querverlag.de

„Wie bricht man einen Bann? Das Benennen beziehungsweise Erzählen ist vielleicht eine Art des Gegenzaubers. Erst wenn der, dessen Name nicht genannt werden darf, gerade doch beim Namen genannt wird, verliert er seinen Schrecken, kann er gestellt und vielleicht sogar erlöst werden. … Nicht nur für Scheherazade gilt: Wer erzählt, der überlebt.“

aus dem Podcast Rätsel des Unbewussten

Anfang

Ich habe lange nach jemandem gesucht, der meine Geschichte aufschreibt. Viele Journalistinnen und Aktivistinnen habe ich gefragt. Mein Traum wäre Güner Yasemin Balcı gewesen, ihre Bücher ArabQueen und Aliyahs Flucht fand ich sehr gut. Aber alle, die ich gefragt habe, hatten keine Zeit oder kein Interesse. Auch mit dem Thema Ehrenmord wollten viele nichts zu tun haben. Dann gab mir jemand den Tipp, mich beim Querverlag zu melden. Ich dachte erst, sie machen hier nur Bücher über Homosexualität, und das ist ja nur ein Teil meiner Geschichte. Aber dann habe ich mit Ilona Bubeck telefoniert, und sie meinte, über Ehrenmord und Frauenunterdrückung zu schreiben, fände sie auch wichtig. Sie war gleich Feuer und Flamme.

Das erzählst du mir bei unserem ersten Treffen. Meinerseits habe ich einen Anruf von Ilona bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, deine Geschichte aufzuschreiben: die Geschichte einer jungen Lesbe, die den Ehrenmord an ihrer Cousine erlebt hat, aber auch sexuellen Missbrauch und behördliches und therapeutisches Versagen. Die gewaltvollen Familienverhältnisse dieser jungen Frau, sagt Ilona, erinnern mich an mein eigenes Elternhaus in den 50er und 60er Jahren in Süddeutschland.

Passt das nicht zu dem, was du machst?, fragt sie und hat recht. Ich bin eine Feministin, die politische Theorie schreibt, aber auch Romane, überdies in Ich-Perspektive; meist ist es ein lesbisches Ich. Ich habe mich schon häufiger streitbaren Themen gewidmet, etwa feministischer Islamkritik oder einer Rehabilitierung des universalen politischen Subjekts Frau. Ein Thema, das mich seit einiger Zeit beschäftigt, sind Femizide: Morde an Frauen, weil sie in den Augen des Täters als Frauen versagt haben. In der Debatte um Femizide ist es eine umstrittene Frage, ob Ehrenmord eine sinnvolle feministische Analysekategorie sein kann oder vielmehr rassistischen Denkmustern folgt. Mithilfe deiner Geschichte könnte ich dieser Frage weiter nachgehen.

Du bist 25, ich bin 35, als wir uns zum ersten Mal treffen, mit Ach und Krach gehören wir also derselben Generation an. Aus verschiedenen Richtungen kommen wir nach Berlin und treffen uns in den Räumen des Querverlags.

***

Bei unserem ersten Treffen beweist du mir, dass es unsicher ist, Schlüssel im Briefkasten zu deponieren (worum Jim Baker, einer der beiden anderen Teilhaber des Verlags, uns gebeten hat). Ich kriege den locker wieder raus, sagst du – und zack, steckt deine Hand im Briefkastenschlitz, bleibt fast stecken, du drehst und zerrst sie mit ganzer Kraft wieder raus, ohne Rücksicht, ob deine Haut heil bleibt, und hältst mir den Schlüssel entgegen. Lass den Quatsch, außerdem ist deine Hand winzig klein, gebe ich zurück und spüre, wie sehr ich diese Art des Kämpferinnentums mag, die in meinen Augen etwas charakteristisch Lesbisches hat.

Gehören wir derselben Generation an? Du erinnerst mich an die Mädchen aus dem Jugendtreff, in dem ich früher gearbeitet habe. Du kommst mir ungeheuer mutig und zugleich schutzbedürftig vor. Der Gedanke geht mir durch den Kopf: Wenn ich mich auf diese Sache einlasse, dann muss ich sie verstecken, wenn sie in Gefahr ist. Wäre das nicht zu viel, wäre das nicht zu nah?

Du gegen eine Welt, die dir nichts geschenkt hat. Ich sehe ein, dass du dich bisher erfolgreich versteckt hast und mich dazu nicht brauchst.

Ich lasse mich auf die Sache ein.

***

Du wirst jetzt meine Stimme und mein Gesicht. Ich möchte, dass du mir eine Frage beantwortest und dass du die Antwort auch ins Buch schreibst: Warum hast du ja gesagt? So viele haben nein gesagt. All diese Geschichten von Ehrenmord und Zwangsheirat betreffen dich nicht. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, eine Deutsche zu fragen.

Ich eiere herum, als du mich das bei unserem vierten Treffen fragst. Ich will pathetisch antworten, etwas mit Solidarität und feministischem Anstand, und komme zu dem Schluss, dass das nicht tief genug geht. Dass ich das Buch zu Ende schreiben muss, um die Frage zu beantworten. Ich mag die offenen Augenblicke, in denen ich ja sage, um erst mit der Zeit herauszufinden, warum ich mich so entschieden habe.

Aus den aufgenommenen Gesprächen, die ich nach und nach und eher sinngemäß transkribiere, schreibe ich deine Worte neu. Ich bediene mich literarischer Mittel, die ich beim politischen Schreiben, vor allem aber beim Romanschreiben gelernt habe. Zwei Texte entstehen, die ineinandergreifen: dein Ich-Bericht und meine begleitenden Textteile. Ich teile mich auf in Azadiya, die ihre Geschichte erzählt – eine Figur, die auf den Gesprächen mit dir basiert –, und in Koschka, Azadiyas Gegenüber, mal Gesprächspartnerin, mal aus eigenen Erfahrungen schöpfend. Du wirst eine literarische Figur und bleibst doch eine reale Person. Ich bin auf deine Meinung und deine Einschätzung angewiesen und habe, je tiefer ich in deine Geschichte hineingehe, umso häufiger Angst um dich. Ich setze mich selbst als literarische Figur und muss mich oft bemühen, die Fäden zusammen- und auseinanderzuhalten. Immer wieder frage ich mich, ob es nicht zu viel und nicht zu nah ist. Über mich selbst zu schreiben, ohne politische oder literarische Abstandshalter, war bisher nicht meine Sache.

Gleichzeitig habe ich das sichere Gefühl, dass deine Geschichte das Richtigste, das Wichtigste ist, was ich im Moment schreiben kann. Als Feministin habe ich mich dafür entschieden, gegen patriarchale Gewalt zu kämpfen. Die Gewalt gegen Frauen und Mädchen, unter der du gelitten hast und immer noch leidest, ist mein Feind. Weil ich nun mal Schriftstellerin bin, ist unser Buch der Beitrag, den ich leisten kann, um die Gesellschaft zu ändern.

Ich lasse zu, dass unsere Begegnung mein Herz berührt. Damit gehe ich ein emotionales Risiko ein: dass ich bestürzt und traurig wäre, wenn du verschwinden, gar sterben würdest. Aber ich gehe auch das Risiko ein, dass ich deiner Geschichte und meinem eigenen politischen Anliegen nicht gerecht werde.

Das Buch muss bombe werden, sagst du.

Ich tue mein Bestes.

Azadiya

Schon nach meiner Flucht von zu Hause wollte ich mich Azadiya nennen: von azadî, dem kurdischen Wort für Freiheit. Das sollte mein Schutzname sein. Aber das Jugendamt sagte, ein kurdischer Name wäre kein guter Schutz.

Azadî ist ein männliches Wort, Azadiya ist weiblich. Das passt zu mir: Freiheit und Frauen. Gerade stehe ich in Kontakt mit einer jungen Frau, die auch von zu Hause weggehen will. Am Montag nach der Arbeit fahre ich sie in ein Frauenhaus, 300 Kilometer von ihrer Stadt entfernt. Eigentlich wollte sie mit dem Zug fahren, aber die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses meinten, mit dem Auto sei es sicherer. In meine erste Schutzeinrichtung, die mehrere hundert Kilometer entfernt lag, wurde ich auch mit dem Auto gefahren. Damals war ich unglaublich einsam und allein. Jetzt helfe ich anderen Frauen, die mich meistens über Instagram anschreiben. Ich erzähle meine Geschichte und rede mit ihnen, und manche fahre ich quer durchs Land. Nach drei Monaten mit Führerschein und eigenem Auto bin ich schon über 7.000 Kilometer gefahren.

Später will ich selbst eine Einrichtung aufbauen, um Frauen und Mädchen zu helfen. Das ist mein Traum. Erst gehe ich in die Schweiz, um Geld zu verdienen, und dann gründe ich mein Schutzhaus. Es soll Azadiya heißen, wie ich in diesem Buch.

***

Seit ich anonym lebe, darf ich niemandem erzählen, dass ich nicht nur Kurdin, sondern auch Jesidin bin. Viele Jesiden kennen einander und sind durch Familienbande gut vernetzt, auch über Städte und Länder hinweg. Ich muss also sehr vorsichtig sein, damit meine Familie mich nicht findet. Gleichzeitig frustriert es mich, dass ich nur anonym – auf Instagram, und natürlich ohne mein Gesicht zu zeigen – erzählen kann, wer ich eigentlich bin. Erst gestern schrieb mir ein Mädchen, sie habe auf meiner Seite zum ersten Mal von einer jesidischen Lesbe gehört.

Viele junge Frauen wissen zu wenig. Sie wissen nicht, dass es Homosexualität auch unter Jesiden gibt. Dass es bei uns sexuellen Missbrauch und Suizide gibt. Sie wissen nicht, dass es verboten ist, seine Kinder zu schlagen und in Zwangsehen zu schicken. Zum anderen wissen sie nicht, wie schwierig es ist, von zu Hause wegzugehen. Man muss darauf vorbereitet sein, endlose Kämpfe mit verschiedenen Behörden durchzustehen, man muss für das eigene Geld und die eigene Ausbildung kämpfen. Vor allem aber muss man auf die Einsamkeit vorbereitet sein. Wenn man gelernt hat, dass die Familie alles ist, braucht es seine Zeit, bis man alleine leben kann, ohne zu verzweifeln.

In meinem Fall hat Familie nicht Liebe bedeutet, sondern Gewalt, Zwang, Missbrauch und Ehrenmord. Meine Cousine wurde Opfer eines Ehrenmords, weil sie ein freies Leben führen wollte. Ihre Familie – unsere Familie – hat sie ermordet. Ich habe überlebt, weil ich nach dem Mord gegangen bin und als Angehörige unserer Familie Unterstützung bekommen habe. Wenn ich beim Jugendamt und bei der Polizei nicht unseren Familiennamen genannt hätte, hätten sie mich nicht in dieses Auto gesetzt, und ich wäre vielleicht nicht mehr am Leben. Meine Cousine hat so eine Unterstützung nicht bekommen. Ich möchte sie hier Berxwedan nennen, das bedeutet Widerstand.

Du trägst den Schriftzug „Berxwedan“ als Tätowierung am Hals.

Weil ich Widerstand gezeigt habe in meinem Leben: gegen alles und jeden. Gegen meine Kultur, meine Religion, meine Landsleute und meine Familie. Widerstand gegen Ehrenmorde und Kampf für Frauenrechte. Widerstand, weil ich mich immer neu für meine Freiheit und meine Sexualität einsetzen und dafür rechtfertigen muss. Erst wollte ich mir das Tattoo unter die Brust setzen lassen, aber dann habe ich mich für den Hals entschieden, damit jeder es sieht. Und im Buch soll es der Name meiner Cousine sein.

Alles, was ich tue, mache ich, um Berxwedan nahe zu sein. Auch eine meiner allerersten Tätowierungen erinnert mich an sie: ein Vogel, der ins Weite fliegt und an einem Band einen zweiten Vogel nach sich zieht. Ohne den Widerstand meiner Cousine hätte ich niemals frei werden können.

***

Wenn ich meine Geschichte erzähle, frage ich mich manchmal: Bin es wirklich ich, der das alles passiert ist? Bin ich wirklich von Ehrenmord bedroht – durch meine eigene Familie? Dann habe ich das Gefühl, ich erzähle wie im Traum eine Geschichte, die gar nicht meine ist. Oder mein jetziges Leben, in dem ich tun und lassen kann, was ich will, fühlt sich wie ein Traum an, der jeden Moment zerplatzen könnte. Aber mein Leben ist kein Traum und meine Geschichte auch nicht.

Ich möchte, dass alle Mädchen und Frauen, ja alle Menschen in Deutschland erfahren, was mir passiert ist. Ich möchte meine Geschichte erzählen, weil so viele Frauen Hilfe brauchen. Sie sollen wissen, wie es ist und worauf es ankommt, wenn man alles hinter sich lässt.

Aber es geht mir nicht nur um einzelne mutige Frauen. Es geht mir auch nicht darum, mit dem Finger auf südländische Männer zu zeigen, wie es die deutsche Öffentlichkeit tut, wenn wieder ein Ehrenmord geschehen ist. Ich möchte zeigen, dass die Gesetze und die ganze Gesellschaft sich ändern müssen, damit keine Ehrenmorde und keine Zwangsheiraten mehr passieren. Damit Homosexuelle und Andersgläubige nicht mehr verfolgt werden.

Ich möchte meine Geschichte erzählen, weil ich vielleicht nicht mehr viel Zeit habe.

Berxwedan

Meine Cousine Berxwedan wurde von ihrem Vater in die Türkei verschleppt und dort von ihm getötet. Ihre Mutter und ihre Geschwister wussten davon und haben es gebilligt.

Berxwedan hatte schon vorher eine Menge Ärger mit ihrer Familie gehabt. Ihr Vater, mein Onkel, hatte sie schon mehrere Male halbtot geprügelt, weil sie angekündigt hatte, von zu Hause auszuziehen. Mit 18 Jahren wollte Berxwedan eine eigene Wohnung haben und eine Ausbildung beginnen. Sie hatte mehrmals gesagt, dass sie sich nicht verheiraten lassen würde. Darüber empörte sich besonders ihre Schwester, die selbst früh verheiratet worden war. Sie fragte: Warum soll sie dürfen, was ich nicht durfte? Sie drängte die männlichen Familienmitglieder, Berxwedan härter zu bestrafen. Dann gab es neue Schläge, Geschrei, Tränen, Berxwedan wurde in ihr Zimmer gesperrt.

Irgendwann gelang es ihr zu fliehen. Sie ging in ein Frauenhaus, änderte ihren Namen und schnitt ihre Haare ab. Sie zeigte ihren Vater wegen Körperverletzung an. Aber sie verließ die Stadt nicht, in der wir alle lebten. Wozu soll ich mich verstecken?, fragte sie. Wenn ich mich hinterm Mond verstecke, sie finden mich ja doch.

So war es dann auch. Als die Leute begannen, darüber zu reden, dass sie ihre Familie verlassen hatte, sah ihr Vater seine Ehre in Gefahr. Er beschloss, Berxwedan umzubringen. Er lauerte ihr auf, packte sie ins Auto, fuhr zum Flughafen und flog mit ihr in die Türkei. Er dachte wohl, in der Türkei käme er deswegen nicht ins Gefängnis.

Als Berxwedan nicht ins Frauenhaus zurückkehrte, riefen die Mitarbeiterinnen die Polizei. Sie suchten nach Berxwedan und begannen kurz darauf, wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts zu ermitteln. Im Fernsehen und in den Zeitungen erschien ihr Foto: Wer hat diese junge Frau gesehen? Für mich und für die ganze Familie war klar, dass man sie nicht lebend finden würde, nachdem mein Onkel allein aus der Türkei zurückgekommen war. Aber alle haben geschwiegen.

Bevor sie ihn verhafteten, saß er bei uns auf dem Sofa und fragte mich: Wenn ich in den Knast komme, bringst du mir dann gutes Essen? Dir bringe ich gar nichts, lautete meine Antwort. Weil mein Vater das respektlos fand, schlug er mich. Mir war das egal. Ich wusste zwar nicht konkret, dass mein Onkel seine Tochter umgebracht hatte, aber ich habe ihn ohnehin gehasst – für alles, was er Berxwedan schon vorher angetan hatte.

Im Gerichtsverfahren kam ans Tageslicht, wie sehr die Familie Berxwedan misshandelt und gequält hatte. In Zusammenarbeit mit der türkischen Justiz verurteilte das Gericht meinen Onkel zu lebenslänglicher Haft wegen Mordes. Auch meine Tante und zwei meiner Cousins wurden wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsentzug und Nötigung verurteilt. Die Brüder haben kurze Gefängnisstrafen bekommen, die Freiheitsstrafe der Mutter wurde auf Bewährung ausgesetzt.

Die jesidische Gemeinschaft hat diese verhältnismäßig geringen Strafen gefeiert. Vor dem Gericht standen Familienmitglieder und Nachbarn, jubelten und schwenkten Blumen. Mein Onkel aber stieg zum Helden auf, der die Ehre der Familie wiederhergestellt hatte.

Berxwedan wurde in der Türkei bestattet. Außer Angehörigen einer Frauenrechtsorganisation war niemand vor Ort.

***

Als Berxwedan starb und meine Welt auseinanderfiel, war ich 16. Wir hatten uns sehr gern gehabt, waren gemeinsam zur Schule gegangen und hatten über die Zukunft gesprochen. Genau wie Berxwedan wollte ich mein Fachabitur machen und dann weit weggehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie eine von uns dafür töten würden. Wir sind beide mit Gewalt und Drohungen aufgewachsen. Aber dass sie die Morddrohung wahr machen würden, hat meinen Horizont überstiegen. So was versteht man nicht, man rechnet nicht damit, dass es wirklich passiert. In der eigenen Familie!

Wir hatten einander auch im Familienkreis viel gesehen: Meine Eltern waren jeden Tag bei Berxwedans Eltern zu Besuch. Unsere gemeinsamen Großeltern lebten dort, aber ich bin immer nur ihretwegen hingegangen. Nach dem Mord weinte meine Mutter und sagte, Berxwedan sei wie eine Tochter für sie gewesen. Doch mein Vater schlug sie und uns Kinder, wenn wir von Berxwedan sprachen oder um sie weinten. Und auch Berxwedans eigene Mutter verkündete: Dieser Name wird in meinem Haus nicht mehr erwähnt.

Sie haben sie einfach totgeschwiegen. Es war, als hätte sie nie existiert. Als Menschen- und Frauenrechtsorganisationen eine Mahnwache organisiert haben, durften wir nicht hingehen. Ich bin heimlich hingegangen.

Bevor Berxwedan ins Frauenhaus ging, habe ich ihr angeboten, zu uns zu kommen. Sie antwortete: Dann tötet mich eben dein Vater, nicht meiner. Ich schrieb zurück: Okay, hau lieber ab. Ihre letzte Antwort lautete: Wohin soll ich denn gehen?

Sie hatte eigentlich schon aufgegeben, als sie geflohen ist. Mit 18 Jahren hatte sie mit ihrem Leben abgeschlossen, sie wusste, dass sie sterben würde.

***

Nach dem Mord wurden meine Eltern noch strenger. Ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem ich oft zusammen zur Schule gegangen bin. Das hat mir mein Vater verboten, mit der Begründung, die Leute sollten jetzt bloß nicht anfangen, über ihn und seine Töchter zu reden. Er sagte: Du lässt dich mit keinem Mann in der Öffentlichkeit blicken. Einmal bin ich mit einem anderen Jungen aus meiner Klasse zur Schule gegangen, einem Türken – aber was meinen Vater anging, war es völlig egal, was für ein Landsmann er war. Wir kamen durch einen kleinen Park, mein Vater folgte uns offenbar heimlich. Als ich an dem Tag nach Hause kam, hat er mich fast totgeschlagen: Warum ich mit einem Mann ins Gebüsch gehen würde. Das war mein Schulweg, habe ich mich verteidigt. Wenn deine Fotze juckt, geh heiraten, hat er gebrüllt. Er ist ständig ausgerastet, und ich dachte: Lange halte ich das nicht mehr aus. Aber es hat noch Jahre gedauert, bis ich tatsächlich gegangen bin.

***

Nach dem Ehrenmord hatte die ganze Stadt Angst vor meiner Familie. Einmal saß ich im Bus neben einem Klassenkameraden, als mein Vater zustieg. Ich sagte: Oh, mein Vater!, und der Junge sprang voller Angst auf und entfernte sich so weit wie möglich. Er dachte bestimmt, er müsste sterben, weil er neben mir gesessen hat.

Alle haben mich nur noch als Mitglied einer Mörderfamilie betrachtet. Einmal kam ein Mitschüler zu mir und sagte, er hätte was mit einer Jesidin, und ich solle ihrem Vater erklären, er hätte sie nicht geküsst, sondern sie hätte ihn geküsst und er wolle nicht umgebracht werden. Dabei kannte ich die beiden kaum und wusste nichts von ihrer Beziehung.

Andere Leute haben alle Jesiden als Mörder beschimpft. Dagegen musste ich mich verteidigen. Einer Freundin habe ich mitten im Klassenzimmer eine geknallt, weil sie gesagt hatte, meine Familie sei asozial. Das tut mir im Nachhinein leid. Aber damals konnte ich nicht anders, ich hatte ein starkes Bedürfnis, meine Familie zu schützen. Innerlich hatte ich angefangen, sie zu kritisieren, ich habe einen richtigen Hass auf alles Jesidische entwickelt. Aber nach außen hin nahm ich sie nach wie vor in Schutz.

Meine Lehrerinnen und die Schulsozialarbeiterin haben dabei mehr oder weniger zugesehen. Mit dem Ehrenmord wollten sie am liebsten nichts zu tun haben. Sie haben ihn weder im Unterricht thematisiert noch mich oder meine Geschwister persönlich angesprochen, ob wir Hilfe bräuchten. Sie hatten wohl genauso große Angst, von meiner Familie angegriffen zu werden, wie der Junge im Bus.

Aus ähnlichen Gründen beschwor mich später das Jugendamt, niemals zu erwähnen, dass sie mir bei der Flucht geholfen haben. Einige meiner Cousins hatten nach Berxwedans Verschwinden Mitarbeiter des Jugendamts bedroht, weil sie angeblich Berxwedan aus der Familie herausgenommen und woanders untergebracht hätten. Dabei wussten sie genau, dass sie tot war, die Familie hatte sie ja selber getötet.

Wenn jemand wie mein Onkel und meine Cousins gar keinen Respekt vor dem Staat und seinen Organen haben, sind sie sehr gefährlich. Und das wussten alle und hatten Angst.

***

Ich habe die Schule abgebrochen und den Realschulabschluss später nachgeholt. Ich musste erst mal damit klarkommen, unter Mördern zu leben. Meine ganze Familie tat, als wäre nichts passiert, und ging weiterhin bei der Familie meines Onkels ein und aus. Das machte sie in meinen Augen alle zu Mittätern. Sie lebten weiter wie vorher, und ich musste damit klarkommen, nicht trauern oder Berxwedans Namen aussprechen zu dürfen. Ich musste einen Plan entwickeln, wie ich da rauskommen würde; und aufpassen, dass ich nicht als Nächste dran war. Ich wurde mir über meine Homosexualität klar und versuchte, sie heimlich auszuleben. Es gab nur noch Heimlichkeit und Lügen. So habe ich die Zeit verbracht, bis ich 20 war.

***

Erst nach meiner Flucht habe ich angefangen, um Berxwedan zu trauern. Ich tue es, indem ich so vielen Frauen wie möglich helfe. Dass ich andere Frauen unterstütze, mache ich nur für sie. Ich habe ihr geschworen, nie wieder dabei zuzusehen, wie ein Mädchen stirbt.

Manchen Frauen kann ich nicht viel helfen. Sie gehen zurück, lassen sich verheiraten und hoffen, dass es irgendwie gutgeht. Ich versuche, trotzdem mit ihnen in Kontakt zu bleiben und für sie da zu sein. Oft genug habe ich mitangesehen, dass eine Zwangsehe ein innerer Tod ist – nicht nur für Lesben. Es gibt Mädchen, die würde ich gern am Tag ihrer Hochzeit entführen und auf sie einreden, bis sie zu Verstand kommen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wie ich es letztlich getan habe.

Manchmal schreibt mir jemand: Wie viel Liebe muss in dir stecken, dass du so viel helfen kannst. Dann schreibe ich zurück: Ich habe meine Cousine sterben sehen und möchte, dass so etwas nie wieder passiert. Das hat mehr mit Schmerz als mit Liebe zu tun.

Eine jesidische Familie in Deutschland

Erzählst du mir von deiner Familie, damit besser verständlich wird, aus welcher Situation heraus der Ehrenmord möglich war?

Ich wurde in A. geboren, einer mittelgroßen Stadt im Westen Deutschlands. Meine Eltern sind nach der Hochzeit aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Heute lebt die ganze größere Familie hier. Meine Mutter war 14 oder 15, als sie verheiratet wurde, mein Vater etwas älter. Solche Kinderehen waren damals nicht selten. Meine Mutter sagte immer, sie habe meinen Vater in der Hochzeitsnacht zum ersten Mal gesehen. Es wurde nach Geschlechtern getrennt gefeiert, oder es gab gar keine Hochzeitsfeier – ich weiß es nicht genau.

Meine Eltern haben nicht oft über die Vergangenheit gesprochen. Ich weiß nur, dass sie auf dem Land gelebt hatten und beide nur ein, zwei Jahre zur Schule gegangen waren. Kurden durften damals oft nicht zur Schule gehen, sie durften auch kein Kurdisch sprechen. Meine Mutter hat als Kind Türkisch gelernt und als Erwachsene Deutsch. Mein Vater hat zeit seines Lebens nur Kurdisch gesprochen. Auf dem Hof seiner Eltern kümmerte er sich um den Gemüsegarten und die Tiere. Das ist der einzige Beruf, den mein Vater je gelernt hat.

***

Ich bin das fünfte von sieben Kindern. Berxwedans Vater ist der ältere Bruder meines Vaters. Er kam ein paar Jahre später nach Deutschland. Dieser Onkel war immer schon sehr streng, und mit streng meine ich: viele Regeln, viel Prügel, keine Liebe. Er war unglaublich gewalttätig, manchmal hat er seine Kinder mit einem Hammer geschlagen. Heute glaube ich, seine Söhne wären klaglos für ihn ins Gefängnis gegangen, wenn er von ihnen verlangt hätte, die Schuld auf sich zu nehmen, wie es in anderen Ehrenmordprozessen der Fall war. Sie hätten es getan, einfach, weil sie im Gefängnis weniger Schläge bekommen hätten als zu Hause.

Mein Vater war nicht immer so streng. In meiner frühen Kindheit war er entspannter, er schlug uns nur ab und zu. Manchmal baute er Sachen aus Holz und rief, dass ich kommen und ihm helfen sollte. Obwohl er drei Söhne hatte, rief er mich. Ich half ihm gern, obwohl wir nie viel miteinander redeten. Mein Vater wollte am liebsten in Ruhe gelassen werden. Aber dann sagte sein Bruder zu ihm: Willst du ein Mann sein, schlägst du deine Frau und deine Kinder, bis sie dir gehorchen. Also ging mein Vater nach Hause und schlug seiner Frau die Nase blutig. Seitdem schlug er immer wieder zu, um sich Respekt zu verschaffen. Oft standen die Schläge in keinem erkennbaren Zusammenhang mit irgendwelchen Fehlern oder Sünden, die uns unterlaufen wären. Mit den Jahren wurde er seinem Bruder immer ähnlicher.

Meine Mutter hatte in den ersten Jahren ihrer Ehe noch keine Kinder bekommen. Manchmal erzählte sie, wie eine Verwandte damals zu ihr sagte: Willst du eine Frau sein, schenkst du deinem Mann Kinder. Das habe sie eingesehen, sagte meine Mutter im Spaß, sie seien ja nach Deutschland gekommen, damit ihre Kinder ein besseres Leben hätten. Also mussten Kinder her. Innerhalb der nächsten 13 Jahre bekam sie sieben Kinder. Ihre Söhne hat sie vergöttert, die Töchter weniger. Dennoch tat sie nichts dagegen, dass auch die Söhne geschlagen wurden. Meine Mutter teilte die Meinung, dass es ein ganz normales Erziehungsmittel wäre, Kinder grün und blau zu schlagen. Wenn sie eins von uns Kindern bestrafen wollte, rief sie meinen Vater, und er kam mit einem Stock oder dem Gürtel.

Manchmal sagte mein Vater zur Begründung: Euer Großvater hat mich geschlagen, das gehört zu einer jesidischen Erziehung, und darum schlage ich euch auch.

***

Meine Eltern haben alles, was sie getan haben, mit dem Jesidentum begründet. Immer wieder haben sie uns klargemacht, dass wir keine Deutschen, sondern Jesiden sind.

Ich glaube, damals in der Türkei war die Gewalt noch nicht so krass wie später in Deutschland. Hier sah die Familie alles im Kontrast zu den Deutschen. Es hieß immer: Halte dich von den Deutschen fern. Werdet bloß nicht wie die Deutschen – da macht jeder, was er will. Wenn jemand es wagte, eine eigene Meinung zu äußern, hieß es: Wie bei den Deutschen. Der Druck, die Schläge, die Verbote: Das kam alles daher, dass meine Eltern Angst hatten, dass wir anders werden könnten als sie. Dass wir Kinder am Ende doch noch Deutsche werden würden, die Alkohol und Drogen konsumieren und mit allen möglichen Leuten Sex haben. Oder schlimmer noch, die ihr eigenes Leben leben – egal, was die Eltern oder die jesidische Gemeinschaft sagen.

Es hieß, deutsche Frauen seien Schlampen, denen Ehe und Ehre nichts bedeuten würden. Bei mir zu Hause galt Jungfräulichkeit als der höchste Wert einer Frau. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen bei der Hochzeit keine Jungfrau mehr ist, höher als in der Türkei – höher als in dem Dorf, das meine Eltern verlassen haben. Dort waren die Mädchen Tag und Nacht von ihrer Familie umgeben. Dass Familienmitglieder sexuellen Missbrauch begehen können, kommt in diesem Denken gar nicht vor. Es ist völlig undenkbar, dass der eigene Vater oder Bruder einem Mädchen die Jungfräulichkeit nehmen könnte. Das Schlechte kommt immer von außen, immer von den Deutschen. Auch Berxwedan haben sie vorgeworfen, sie würde Drogen nehmen und mit deutschen Männern schlafen.

Mein Vater hat oft gesagt, wenn wir noch in der Türkei leben würden, könnte er uns einfach umbringen. Dort würde das niemanden interessieren.

***

Obwohl immer betont wurde, dass wir Jesiden seien, war mir lange nicht klar, was Jesidentum bedeutet. Natürlich haben wir jesidische Feste wie das Neujahrsfest im April, Fastentage und Fastenbrechen begangen. Und es wurde darüber geredet, dass wir zur Kaste der Miriden gehören und einmal Jesiden derselben Kaste heiraten müssten. Dass es auf keinen Fall jemand aus einer anderen Kaste sein darf, sonst könnte man gleich einen Deutschen heiraten. Aber von unserer Geschichte und Religion hatte ich keine Ahnung.

Weil die Jesiden kein heiliges Buch haben, sind sie auf mündliche Überlieferung angewiesen. Jede Miridenfamilie hat Zuständige aus den oberen Kasten, die sie in der Religion unterweisen sollen. Manchmal kamen diese Priester zu uns nach Hause und wollten reden. Meine Eltern haben sie reingelassen und ihnen eine Spende für ihre religiöse Forschung und ihre Pilgerfahrten gegeben. Aber ihre Lehre interessierte meinen Vater nicht, er gab nichts davon an uns Kinder weiter. Er sagte ja und amen, befahl meiner Mutter, den Gästen gutes Essen zu servieren, und konnte es kaum erwarten, dass sie sich wieder verabschiedeten. Hauptsache, er stand nach außen hin gut da.

Daher hat mir als Kind niemand erklärt, wie Gott die Welt und die sieben Engel schuf, zuerst Melek Taus, den mächtigsten und schönsten Engel. Melek Taus tritt meist in Gestalt eines Pfaus auf, daher ist der Pfau ein wichtiges Symbol im Jesidentum. Außerdem verehren wir die Sonne und die heiligen Quellen im Irak. Das waren die Dinge, die ich grob wusste, ohne die Hintergründe zu kennen.

Heute erlebe ich es oft, dass Deutsche nicken, wenn ich von meinem strengen Elternhaus und der Unterdrückung erzähle, und sagen: Sicherlich hat das mit eurer Religion zu tun. Das ist aus zwei Gründen falsch. Zum einen bin ich mit Gewalt, aber nicht mit gelebter Religion aufgewachsen. Zum anderen habe ich später herausgefunden, dass das Jesidentum eine schöne und friedliche Religion sein kann, die keine Unterdrückung billigt. Dass Hass und Unterdrückung nicht aus der Religion kommen, sondern vielmehr von Unwissenheit und von Angst.

***

Was uns Kindern von der Religion erzählt wurde, war, was wir alles nicht dürfen. Es war klar, dass wir leben, um unseren Eltern zu gehorchen, dann zu heiraten und selbst Kinder zu bekommen. Etwas anderes war nicht vorgesehen. Das wurde ganz offen gesagt.

Wegen der vielen Genozide in unserer Geschichte haben die Jesiden große Angst auszusterben. Daher gilt es als Dienst an der jesidischen Gemeinschaft, viele Kinder zu bekommen. Das wurde Mädchen und Jungs gleichermaßen eingetrichtert, wobei die Jungs aber mehr Freiheiten hatten. Die konnten halb-heimlich eine deutsche oder türkische oder arabische Freundin haben, solange sie später eine Jesidin heiraten würden. Die musste natürlich Jungfrau sein und bereit, viele Kinder zu gebären. Den Mädchen wurde diese Freiheit nicht zugestanden. Unsere Jungfräulichkeit war eine wichtige Familienangelegenheit. Die Frau ist Ehre, die Frau ist Reinheit, hieß es immer. Aber das bedeutete bloß, dass wir Mädchen überwacht und ständig daran erinnert wurden, uns rein zu halten.

Auch andere Regeln galten für die Mädchen in besonderem Maß. Meine Schwestern und ich durften zum Beispiel nicht so viel essen wie unsere Brüder. Generell durfte man nur essen, was zu den Mahlzeiten auf den Tisch kam. Auch wenn es etwas gab, was einem gar nicht geschmeckt hat, durfte man nichts anderes essen und sich nichts aus der Küche nehmen. Man blieb eben hungrig.

In feministischer Hinsicht finde ich es interessant, deine Erfahrungen als Mädchen mit meinen zu vergleichen. Manche Dinge kenne ich auch – aber weniger drastisch und nicht mit Schlägen durchgesetzt.

Ich habe die Regel, dass Mädchen weniger Essen zusteht als Jungs, eher als Appell an meine weibliche Vernunft kennengelernt: Achte darauf, dass du nicht zu dick wirst. Als Mädchen solltest du die Schokolade teilen können, ohne dich zu beschweren. Lass deinem Bruder das letzte Chicken Nugget, sonst macht er Theater. Zur Begründung sagte meine Mutter: Wenn dein Bauch zu dick ist, kannst du dich im Badeanzug nicht sehen lassen; meine Freundin hat auch schon angesprochen, dass du zugenommen hast.

Dass Frauen beim Essen zurückstecken sollen, ist bis heute tief in mir verwurzelt.

Als wir klein waren, hat sich meine Schwester Zelal immer über die Ungerechtigkeit beschwert, dass unsere Brüder Nachschlag und viel mehr Süßigkeiten bekamen. Ohne Erfolg, sie hat nur eins auf den Hinterkopf bekommen. Ich war zu stolz, um mich zu beschweren. Ich bin einfach klein und dünn geblieben.

Mit der Kleidung war es genauso. Die Jungs konnten anziehen, was sie wollten. Wir Mädchen sollten nur Mädchenkleidung anziehen, die aber gleichzeitig nichts Aufreizendes an sich haben durfte. Kurze Röcke gab es nicht. Heute trage ich Jogginghosen und Baggy-Hosen mit Sneakers, das passt gut zu meinen Tätowierungen und meiner ganzen Art. Zu Hause hätte ich so nicht rumlaufen dürfen. Die Leute reden, hätten meine Eltern gesagt, und dann hätte mein Vater zugeschlagen. Aber ich habe sowieso oft lange Kleidung getragen, damit man die blauen Flecke nicht sah.

Auch wenn wir Deutsch gesprochen haben statt Kurdisch, gab es Schläge. Das wurde mit den Jahren schwieriger, weil das Kurdisch von uns Kindern lückenhaft blieb. Beide Eltern haben nicht viel mit uns gesprochen. Wenn mein Vater schrie, dass wir gefälligst Kurdisch sprechen sollten, haben wir gar nichts mehr gesagt, weil wir nicht wussten, wie wir uns ausdrücken sollten. Die kurdischen Wörter, die wir von ihm gelernt hatten, waren fast nur Befehle, Beleidigungen und Flüche – meist derb sexuell und gegen Frauen gerichtet. Was hätte ich mit diesem Wortschatz anfangen sollen? Auf Kurdisch fehlten mir oft die Worte, zum Beispiel, wenn ich von der Schule erzählen wollte.

Alle Verbote wurden mit Prügeln durchgesetzt, und mit Drohungen: Wenn du einen Jungen triffst, bist du tot. Wenn du heimlich rausgehst, bist du tot. Schläge und Todesdrohungen waren alltäglich. Obwohl ich es mir, wie gesagt, am Ende doch nicht vorstellen konnte, dass sie eine von uns töten würden.

***

Im Gegensatz zu meinem Vater, der auch nach 10, 20 und 30 Jahren in Deutschland kein Wort Deutsch verstand, merkte meine Mutter mit der Zeit, dass es ihr mehr Freiheit ermöglichte, wenn sie Deutsch lernte. Als Aslan, mein jüngster Bruder, in die Grundschule kam, meldete sie sich für einen Sprachkurs an.

Als sie besser Deutsch konnte, wurde meine Mutter selbstständiger. Sie fand einen Job als Pflegehilfskraft und machte sogar den Führerschein. Sie wollte raus, das war ihr wichtiger als das Geld, das sie damit verdiente. Einmal brachte sie aus der Sprachschule eine Broschüre über Frauenrechte mit und wollte, dass ich ihr erkläre, was darin stand. Das ist mir nicht leichtgefallen. Aber mit der Zeit fing sie an, mit uns Kindern Deutsch zu sprechen. Das hat mein Verhältnis zu ihr inniger gemacht, weil wir viel mehr miteinander bereden konnten. Untereinander haben wir Geschwister ohnehin Deutsch gesprochen.

Dass auch seine Frau jetzt anfing, Deutsch zu sprechen, hat meinen Vater fuchsteufelswild gemacht. Deutsche Zeitungen oder deutsches Fernsehen hat er nicht geduldet. Das trug dazu bei, dass wir nichts von der Welt wussten. Wir wussten nur das, was in der jesidischen Gemeinschaft erzählt wurde.

Der Sprachkurs deiner Mutter lässt mich an meinen Job denken. Seit 2016, als immer mehr Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan nach Deutschland geflüchtet waren, unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache. In den ersten Jahren habe ich vor allem Integrationskurse unterrichtet, einige davon mit Alphabetisierung.

Mir fällt eine Teilnehmerin ein, eine etwa 40-jährige kurdische Hausfrau mit sechs Kindern. Es hat mich sehr bewegt, dass sie im Kurs die ersten Buchstaben ihres Lebens zwischen vorgezeichnete Linien setzte. Ähnlich wie in der Türkei waren ja viele syrische Kurd*innen weitgehend vom Bildungssystem ausgeschlossen. Sie war eine große, ländlich wirkende Frau mit kräftigen Händen. Wenn ich sie ansprach, winkte sie meist ab oder sah mit halbem Lächeln zur Seite. Sie sprach nicht oft, es fiel ihr schwer, Buchstaben, deutsche Vokabeln und Satzstrukturen zu behalten. Manchmal hielt sie die Hände in die Höhe, um zu zeigen, dass das Schreiben ihr Mühe bereitete. Manchmal legte sie mir wortlos eine Mandarine auf den Tisch, Süßigkeiten oder das ausgefüllte Arbeitsblatt mit den Hausaufgaben.

Ich wusste nichts von ihrem häuslichen Leben und sie nichts von meinem. Im Nachmittagskurs saß ihr Mann, der sagte, mit seiner Frau bräuchte ich mir keine Mühe zu geben, sie lerne nichts und solle lieber zu Hause bleiben. Aber sie kam jeden Tag zum Unterricht. Gelegentlich schauten ihre beiden Ältesten vorbei, den Schulranzen noch auf dem Rücken: ein Viertklässler, der das Abbild seines Vaters war, und eine Drittklässlerin. Sie setzten sich dazu und wussten immer die richtigen Antworten auf meine Fragen. Die beiden Kinder waren der Stolz des ganzen Deutschkurses.

Ich bin nicht mit zum Kurs gegangen, aber ich habe meine Mutter beim Lernen unterstützt. Jeden Nachmittag habe ich mit ihr Hausaufgaben gemacht. Das war harte Arbeit, weil sie als Kind kaum lesen und schreiben gelernt hatte. Sie musste viel üben und wiederholen, um bei ihrem Kurs mitzukommen. Ich war selbst noch ein Kind, wollte aber unbedingt, dass sie Deutsch lernt. Ich hatte die große Hoffnung, dass sie sich von meinem Vater trennen würde, wenn sie erst besser Deutsch verstünde.

Trotzdem blieb meine Mutter eine Gefangene. Sie konnte zwar das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen, das hat sie sehr genossen. Ein paar Mal kündigte sie auch an, sich von meinem Vater zu trennen. Sie fragte uns Kinder: Wenn ich mich trenne, wer kommt dann mit mir? Ich komme mit dir, habe ich ihr versichert und gedacht: Früher wäre ich bei meinem Vater geblieben.

Irgendwann hat sie sogar meinem Vater persönlich mit Trennung gedroht. Er sagte nur: Guck, wie weit du kommst. Für ihn war völlig undenkbar, dass sie wirklich gehen könnte.

***

Meine Mutter ist den großen Schritt nicht gegangen, obwohl sie finanziell die Hosen anhatte. Weil mein Vater nicht Deutsch lernte und weder lesen noch schreiben konnte, stufte ihn das Arbeitsamt nach einigen Jahren als lernbehindert ein. Irgendwas mussten sie wohl mit ihm machen. Er bekam einen Behindertenausweis und wurde in eine Werkstatt der Lebenshilfe geschickt, wo er Kuckucksuhren zusammennagelte. Dabei verdiente er kaum Geld, war aber ganz zufrieden. Es war ihm völlig egal, ob die Deutschen ihn für behindert hielten. Hauptsache, er hatte seine Ruhe und galt in der jesidischen Gemeinschaft als vollwertiger Mann und Familienvater. Seine Männlichkeit war ihm das Wichtigste.

In den ersten Jahren in Deutschland hatten wir wenig Geld. Später, als meine älteren Geschwister Ausbildungen machten und arbeiten gingen, ging es uns ganz gut. Bei sieben Kindern kommt auch einiges an Kindergeld zusammen. Auch deshalb sollten alle nach der Schule so schnell wie möglich eine Ausbildung anfangen, damit die Familie weiterhin Kindergeld und dazu das Ausbildungsgehalt bekam.

Es war selbstverständlich, dass alle Familienmitglieder ihre Einkünfte bei meiner Mutter abgaben und nur einen bestimmten Teil zurücklegten: für die Hochzeit. Meine Mutter war für die Konten und die Papiere zuständig. Sie sah es nicht gern, wenn wir Kinder eigenes Geld hatten – egal, wie alt wir waren. Zu Hause bekommt ihr alles, was ihr braucht, sagte sie. Das war ihre Art, Macht auszuüben.

Als ich 12 oder 13 war, begannen wir, ein Haus zu bauen. Das war elend viel Arbeit, weil wir viele Arbeiten selbst erledigen mussten. Alle mussten mithelfen. Mein Vater half auch, aber er besaß keinen Überblick und konnte eigentlich nur kleine Arbeiten verrichten. Im Grunde musste er bei allem beaufsichtigt werden. Auch beim Hausbau hatte er also nicht viel zu melden. Manchmal fiel ihm das auf, dann brüllte er wie ein Löwe und schlug so lange um sich, bis er sich wieder als Herr des neuen Hauses fühlte. Sobald das Haus halbwegs fertig war, wurde der Garten zu seinem Reich, wo man ihn besser nicht störte.

Auch Berxwedans Familie baute ein Haus, nicht weit von unserem entfernt. Im Sommer spazierten wir rüber, im Winter und wenn es regnete, holte meine Mutter oder eine meiner Schwestern das Auto aus der Garage.

Ich war im selben Alter, als meine Eltern im Umland von Leipzig ein Einfamilienhaus gebaut haben. Das heißt, sie ließen es bauen. Ich war nur ein-, zweimal zum Gucken auf der Baustelle und hab mich auf mein eigenes Zimmer gefreut.

Meine Eltern hatten nach der Wende 1989/90 beruflich wieder Fuß gefasst, und ich wuchs in behütetem Mittelschichtswohlstand auf. Es hieß zwar immer: Wir müssen sparen. Urlaube, Ausflüge ins Spaßbad und ins Dinosaurierland und viel Spielzeug waren für mich trotzdem selbstverständlich. Als ich acht war, ging es mit dem Flugzeug nach Tunesien. Ich habe lebhafte und schöne Erinnerungen an diesen Urlaub in einem erstaunlich anderen Teil der Welt.

Ein Bruder meiner Mutter lebte weiterhin in einer Mietwohnung, schickte aber Geld für den Hausbau in die alte Heimat. Als das Haus fertig war, zog er mit seiner Familie zurück. Während meiner letzten Jahre zu Hause flog meine Mutter manchmal in die