Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: zu Klampen Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Als Inbegriff des leidenden Gerechten ist die Hiobfigur weltbekannt. Dennoch steckt das biblische Buch Hiob voller Rätsel. Warum besteht es aus einer kleinen Rahmenerzählung, die vergeblich versucht, eine wortgewaltige Dichtung einzufassen? Darauf gibt Christoph Türcke eine ganz neue Antwort. Er hat den verloren geglaubten Schlüssel entdeckt, mit dessen Hilfe sich das Zentralgeheimnis der Hiobsgeschichte erschließt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christoph Türcke

Umsonst leiden

Der Schlüssel zu Hiob

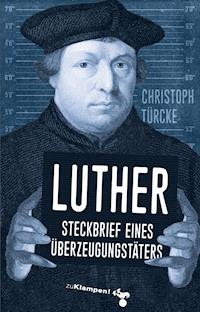

Christoph Türcke, Jahrgang 1948, ist emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, Autor zahlreicher Bücher (u.a. Philosophie des Traums (2008) und Mehr! Philosophie des Geldes (2015)) und erster Preisträger des Sigmund-Freud-Kulturpreises (2009). Bei zu Klampen erschienen von ihm zuletzt Luther – Steckbrief eines Überzeugungstäters (2016) und Nietzsches Vernunftpassion. Aufsätze und Reden (2017).

© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe

www.zuklampen.de

Umschlaggestaltung: Hildendesign · München · www.hildendesign.de

Umschlagmotiv: Wolke: Shutterstock.com

Hand: Bernadino Luini/San Maurizio a Milano.

© Wikimedia Commons, Foto: Giovanni Dall’Orto

Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

ISBN 978-3-86674-684-8

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Verzeichnis der Abkürzungen

Einleitung

Vom Mythos zum Märchen

Die Protagonisten

Die Katastrophen

Das missing link

Das schale Happy end

Die Riesenplombe

Der Schlagabtausch

Der Rechtsdiskurs

Deus ex machina

Die Abmoderation

Die Kanonisierungskosten

Umsonst

Anmerkungen

Verzeichnis der Abkürzungen

Gen

Genesis (1. Mose)

Ex

Exodus (2. Mose)

Nu

Numeri (4. Mose)

Jos

Josua

1Sam

1. Samuel

1Kön

1. Könige

Hi

Hiob

Ps

Psalmen

Ez

Ezechiel

Jer

Jeremia

Mt

Mattäusevangelium

Röm

Brief des Paulus an die Römer

Einleitung

Das Wort »Hiobsbotschaft« sitzt tief in der Umgangssprache – als Inbegriff der Schreckensnachricht, die wie aus heiterem Himmel kommt. Kurz nacheinander treffen drei Boten bei Hiob ein und berichten ihm, daß seine großen Viehbestände samt Wachpersonal dahin sind: entführt, verbrannt, erschlagen. Ein vierter bringt ihm die Nachricht, daß ein Sturm seine zehn Kinder auf einen Schlag getötet hat. Und dann wird Hiob auch noch von Aussatz befallen. Aus größtem Wohlergehen sinkt er in tiefstes Unglück. Von seinem Umgang damit handelt das biblische Buch Hiob. Es gehört zur Weltliteratur. Nicht nur wegen seiner explosiven Sprachkraft. Es ist auch eine literarische Weltpremiere: der erste große Diskurs über Äquivalenz – und vielleicht der abgründigste. An seinem Schluß weiß man kaum mehr, wo einem der Kopf steht. Da wendet sich Hiobs Geschick nämlich unversehens wieder in die Gegenrichtung: aus tiefster Not zu einem märchenhaften Happy end. Wie aber ist er dorthin gelangt? Hat er es sich durch Leiden, durch Standhaftigkeit oder ein Schuldeingeständnis sauer verdient? Oder hat er es einfach bloß als Glück empfangen – genauso unmotiviert wie zuvor sein Unglück? War es ein gerechter Ausgleich oder eine Überkompensation? Das läßt sich deswegen so schwer sagen, weil Äquivalenz (Gleichwertigkeit) so schwer faßbar ist. Wo in aller Welt sind Dinge oder Sachverhalte jemals vollkommen gleichwertig? Sind nicht bloß wir es, die Verschiedenes gleichsetzen und dann behaupten, es sei gleich?

Tatsache ist, daß Menschen ständig Gleichsetzung betreiben. Wer ein bestimmtes Etwas »Stuhl« nennt, hat es flugs mit anderen Gestalten von ähnlicher Größe und Form verglichen und den Eindruck gewonnen: Ja, es gehört in diese Gruppe. Begriffe sind Gruppenmerkzeichen. Sie sehen von ungezählten Besonderheiten an Einzeldingen ab. Andrerseits kehren sie stets auch eine Gruppenbesonderheit hervor. So stellt der Begriff »Stuhl« klar, daß Stühle von allen andern Möbeln unterschieden sind. Vergleichen ist immer beides: Gleichsetzung von Verschiedenem und Hervorhebung von Verschiedenem an Gleichem. Daß man bestimmte Dinge wegen ihrer großen Verschiedenheit »gar nicht vergleichen könne«, ist eine gedankenlose Redeweise. Umgekehrt: Nur durch Vergleich stellt sich heraus, wie verschieden sie sind. Denken ohne Vergleichen funktioniert nicht.

Friedrich Nietzsche ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen: »Preise machen, Werthe abmessen, Äquivalente ausdenken, tauschen – das hat in einem solchen Maasse das allererste Denken des Menschen präoccupiert, dass es in einem gewissen Sinne das Denken ist: hier ist die älteste Art Scharfsinn herangezüchtet worden«. Und was schärfte ihn? »Das Gefühl der Schuld«, sagt Nietzsche. Er vermutet es »in dem ältesten und ursprünglichsten Personen-Verhältniss«, nämlich »dem Verhältniss zwischen Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner«.1 Doch wo hatten die frühen Menschen, die als Jäger und Sammler Wald und Steppe durchstreiften, mit Gläubigern zu tun? Nicht im Kreise ihrer Stammesgenossen. Mit denen teilten sie schlecht und recht das gemeinsam Erbeutete. Und andere Stämme kamen wohl als Feinde oder Bundesgenossen in Betracht, aber nicht als Gläubiger. Die ersten Gläubiger waren imaginäre. Man wähnte sie in den übermächtigen Naturgewalten sitzen, die sich von Zeit zu Zeit in Gestalt von Unwettern, Erdbeben, wilden Tieren und andern Schrecken entluden. Diese Entladung als Zorn wahrzunehmen und den Zorn als Gläubigerforderung empfinden zu lernen: das war einer der großen Menschwerdungskniffe. Wo es eine Gläubigerforderung gibt, da besteht Schuld. Schuld plagt, aber sie öffnet auch einen Ausweg. Wer das Geschuldete entrichtet, befriedet den Gläubiger und kann so seinen furchtbaren Unwillen in Wohlwollen und Schutz umwenden.

Das älteste Denken war Wunschdenken. Es entstammte dem Wunsch, Verhältnismäßigkeit herzustellen – durch Schuldbegleichung: Zahlung. Die ersten Zahlungen waren Opfergaben. Man schlachtete den höheren Mächten etwas vom Kostbarsten, was man hatte: etwa eigene Stammesgenossen. Das war furchtbar – und doch ein Versuch der Schadensbegrenzung. Während die Naturgewalt, wenn sie sich entlud, über das ganze Kollektiv herfiel, fiel das Kollektiv nun über einen Teil seiner selbst her. Es wiederholte den traumatisierenden Naturschrecken, aber es dosierte ihn dabei; opferte es doch immer nur Einzelne, um sich als Ganzes zu erhalten.

Natürlich hat das rituelle Hinschlachten kostbarster Lebewesen nie wirklich höhere Mächte besänftigt, nie eine ihnen gegenüber bestehende Schuld beglichen. Keine sakrale Opfergabe war je verhältnismäßig; aber jede war auf Verhältnismäßigkeit aus und kultivierte dabei jene »älteste Art Scharfsinn«, die danach trachtete, den Opferkult und die aus ihm hervorgehende rituelle und soziale Ordnung immer verhältnismäßiger zu machen – immer maßvoller, gemäßigter, berechenbarer. Kein Zufall, daß in etlichen antiken Hochkulturen die Waage zu einem Sinnbild aufstieg. Wie sich Gewichte und Mengen gegeneinander aufwiegen lassen, so sollte es auch mit Taten und Worten geschehen. Auch ihnen sollte das Äquivalent zuteil werden, das sie verdienen – wenn nicht in diesem Leben, so spätestens nach dem Tode. Im alten Ägypten gab es die Vorstellung, daß die Gottheit (Anubis oder Ma’at) das Herz des Gestorbenen auf die eine Waagschale legt und auf die andere die Schriftrolle, die den Wortlaut der Gerechtigkeit (den Willen der Ma’at) enthält. Nur das Herz, das diesem Wortlaut entspricht, verschafft der dazugehörigen Person ein angenehmes Leben im Jenseits.2 In der Iliasgibt es eine Schicksalswaage, die Zeus in der Hand hält, während sie das Los der Griechen und das der Trojaner gegeneinander abwiegt.3

Bei Jahwe, dem Gott Israels, findet sich hingegen keine Waage. In jener vergeistigten Form, die er nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem angenommen hat, hat er überhaupt keine sinnlichen Attribute mehr. Er gilt seinem Volk als der unendlich erhabene Weltschöpfer – als solcher aber auch als Garant dafür, daß es in der Welt stets mit rechten Dingen zugeht. Selbst der furchtbare Niedergang, den Israel im Laufe von gut vier Jahrhunderten seit seiner Glanzzeit unter den Königen David und Salomo bis zu seinem absoluten Tiefpunkt im sechsten vorchristlichen Jahrhundert durchgemacht hat, als der Jerusalemer Tempel zerstört und die Oberschicht des Volkes ins babylonische Exil verschleppt wurde – er stellt sich im Angesicht des Weltschöpfers als vollkommen rechtmäßige Langzeitbestrafung dar. Jahwe hatte Israel als sein Volk erwählt. Aber es hatte sich dieser Erwählung als derart unwürdig gezeigt, daß er schließlich, um es zu züchtigen, politische Großmächte in Dienst nahm; zuerst die Assyrer, dann die Babylonier.

Aber diejenigen, die die Strafzeit bis zur Neige durchlitten und dennoch an ihrem Gott festgehalten hatten, ja ihn überhaupt erst im völligen Desaster als den einzig existierenden, das ganze Weltgeschehen lenkenden zu erkennen begannen – sie durften eine völlig unverhoffte Wende ihres Geschicks erleben. Jahwe schien nun statt der Babylonier nämlich die Perser gesandt zu haben. Sie besiegten die Babylonier und gestatteten den verschleppten Juden die Rückkehr nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels. Die lange Kollektivstrafe war abgebüßt. Die Wiederherstellung stand an. Sie war der Lohn, der Jahwes Getreuen zufiel. Es waltete darin die gleiche Verhältnismäßigkeit wie zuvor bei der langwierigen Strafaktion. Jahwe mußte dafür keine Waage halten; hielt er doch die ganze Welt im Lot. Er war die personifizierte Äquivalenz.

Dieser Gedanke gab dem kleinen, eigentlich schon zerriebenen Volk, dem sich unversehens eine neue Selbstfindung eröffnete, unschätzbaren Halt. Doch die Euphorie des Wiederaufbaus dauerte nicht ewig. Als das neue Gemeinwesen in neue Widrigkeiten geriet, begann auch die göttliche Äquivalenz ihre Kehrseite zu zeigen. Jener Jahwe, den die Juden bei der Rückkehr aus Babylon nach Jerusalem mitbrachten, war ja nicht mehr nur der Gott seines Volkes, sondern als Weltschöpfer zugleich der Gott aller Menschen. Wenn er tatsächlich jederzeit gerechten Ausgleich schuf, dann für jedes Individuum weltweit, nicht nur für ein bestimmtes Kollektiv. Dazu paßte nicht mehr, was noch in den zehn Geboten stand: daß Jahwe »ein eifriger [= eifersüchtiger] Gott« sei, der »heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied« (Ex 20,5), also Sippenstrafen über Generationen hin verhängt. Ein gerechter Gott tut so etwas nicht. Er mißt jedem den Gegenwert seiner Taten, Worte und Gedanken direkt zu. Das heißt aber auch: Was immer einem Individuum widerfährt, es geschieht ihm recht. Es ist äquivalent, auch wenn der Betroffene nicht sogleich einsehen kann, wofür.

Das war der Preis des Monotheismus: die Entrückung des Stammes- und Volksgottes Jahwe in die erhabene Ferne des Weltenschöpfers, der zwar das Ganze im Lot hält und jeden Einzelnen im Blick hat, aber niemandem mehr irgend etwas durchgehen läßt. Damit stülpt sich der Äquivalenzgedanke um. Steinzeitmenschen hatten es nicht ausgehalten, daß die Naturgewalten maßlos und launisch über sie herfielen. Deshalb suchten sie den Ausgleich mit ihnen. Die Opferdarbringung sollte Äquivalenz allererst stiften und Mäßigung, Milde und Wohlergehen in die Welt bringen. Einem Weltschöpfer hingegen kann man schlecht Äquivalenz antragen. Er personifiziert sie ja immer schon. Nicht nur das sakrale Opfer, sondern auch jedes profane Tun und Leiden ist vorab Bestandteil einer kosmischen Äquivalenzmechanik, die er im Lot hält. Nirgends läßt sie freilich Raum für Milde, Nachlaß, Vergebung. Gott ist in jedem Augenblick treu und gerecht, aber unerbittlich.

Gegen diesen Weltschöpfer als gnadenloses Äquivalenzprinzip begehrt das Buch Hiob auf – mit einer Wucht, die das restaurierte nachexilische Judentum am Nerv traf. Es konnte sie weder aushalten noch unterdrücken. Das Buch wurde nicht vernichtet, aber es erhielt sich nur in zensierter Form. Anders konnte es keinen Eingang in den Kanon der heiligen Schriften finden. Erstaunlich genug, daß es überhaupt dorthin gelangte. Doch wie tief reicht die Zensur? Wie viele äußere und innere Zensoren haben an ihr mitgewirkt? Warum besteht das Buch Hiob aus einer kleinen Rahmenerzählung, die vergeblich versucht, eine große, überbordende Abfolge wortgewaltiger Reden und Gegenreden einzufassen? Wie ist dieses rätselhafte Formungetüm zustande gekommen? Darüber gibt es viel Mutmaßung und Streit. Das ändert allerdings nichts an dem heftigen Nein, das aus dem Buch immer wieder hervorbricht: Die Welt wird nicht durch Äquivalenz zusammengehalten; es ist Hiob nicht recht geschehen, als er in tiefstes Leid gestürzt wurde. Dieses Nein ist der Basso continuo des Buches. Es wird durch diverse Gegenstimmen überlagert, aber es verstummt nie. Selbst für das Happy end, die glanzvolle Wiederherstellung Hiobs, ist es der vibrierende Resonanzboden.

Dabei fängt die Rahmenerzählung derart schlicht an, daß sie von den Philologen geraume Zeit für ein naives »Volksbuch« gehalten wurde – so unmerklich öffnen sich ihre Abgründe. Sie tritt an keiner Stelle in die vertrauten Fußstapfen der Geschichte Israels. Die Erzväter, Mose, der Exodus, die Landnahme, der Zion, das Königtum, der Tempel – nichts davon wird erwähnt. Die Handlung spielt in einer entrückten, weder geographisch noch zeitlich klar bestimmbaren Eigenwelt. Auch wird Hiob nicht zum Stammvater irgendeines real existierenden Volks oder Geschlechts erklärt. Seine Geschichte endet mit ihm. Er stirbt, in der Fülle irdischen Glücks, »alt und lebenssatt« (Hi 42,17).4

Wie im Märchen. »Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende«: so oder ähnlich lautet in zahllosen Märchen der Schlußsatz. Warum also sollte die Hioberzählung kein Märchen sein? Es wird sich zeigen: Sie ist eines. Allerdings nur ein Märchentorso. Und warum bloß ein Torso? Weil, so mein Verdacht, das unversehrte, vollständige Hiob-Märchen schlechterdings unerträglich war – dank seiner nahezu diabolischen Fähigkeit, das gesamte mühsam erarbeitete nachexilische Selbstverständnis des Judentums in wenigen Erzählzügen matt zu setzen. Wenn dieser Verdacht zu Recht besteht, wird er nicht nur das Phänomen Märchen in ein neues Licht rücken. Die Märchenform wird sich auch als der verloren geglaubte Schlüssel zum Betriebsgeheimnis des Buches Hiob erweisen.

Vom Mythos zum Märchen

»Wofür wir Worte haben, darüber sind wir auch schon hinaus.«5 Nicht, daß es uns nicht mehr zusetzte, aber es bedrückt weniger. Es verliert an Zudringlichkeit. Worte drücken es aus, das heißt, sie kehren es nach außen und teilen es anderen mit. Das erleichtert. Erzählen hat nicht aus Spaß angefangen, sondern aus Not. Und der Herd, an dem erste Erzählfäden gesponnen wurden, war gewiß noch kein häuslich-familiärer, sondern das Opferfeuer, das Zentrum des Heiligtums, an dem sich ein ganzer Stamm oder Clan zusammenfand und die Rituale zelebrierte, die ihn zu einem Gemeinwesen machten. Die Erzählung kommt dort auf, wo diese Rituale sich nicht mehr von selbst verstehen. In ihrer Entstehungszeit fragt niemand nach ihrem Sinn. Als Notwehrmaßnahmen zur Bewältigung traumatischer Erregung haben sie eine geradezu physiologische Eigenplausibilität, aber auch eine Eigendynamik. Sie spielen sich ebenso ein wie sie sich verändern. Wenn aber im Laufe von Jahrtausenden allmählich vergessen wird, wie sie einst verliefen und was zu ihnen nötigte, laufen sie leer und leiern aus. Sie zeigen Auflösungserscheinungen. Damit aber ist der Bestand des Kollektivs bedroht. Die Restauration der Rituale wird zur sozialen Notwendigkeit. Das ist die Zeit, wo das gesprochene Wort sich nicht mehr damit begnügt, bloß Anhängsel der Alltagsbewältigung zu sein. Es beginnt, sich eine eigene Sphäre zu eröffnen: die der Erzählung. Der Mythos entsteht. Er will mitteilen, wie es zum Ritual gekommen ist, und es dadurch begründen und festigen. Doch wie später bei Bauwerken, so auch hier: Das Restaurierte ist nicht das Ursprüngliche. Die erzählte Ritualentstehung überlagert den wirklichen Hergang. Sie konstruiert ihn aus nicht mehr verstandenen historischen Überbleibseln neu.

Auf Zypern etwa wurden der Aphrodite Schweine dargebracht. Wenn zur Erklärung dieses Ritus der Mythos umlief, daß Adonis, der jugendliche Geliebte der Göttin, einst von einem wilden Eber getötet worden sei,6 so stellt sich die Frage: Warum sollten zahme Schweine immer wieder dafür büßen, daß einmal ein wildes einen schönen jungen Götterliebling getötet hatte? Hier ist dem Ritus nachträglich eine Rationalisierung (Pseudobegründung) untergeschoben worden, die den wirklichen Verlauf auf den Kopf stellt. Nicht daß ein Schwein einen bestimmten Menschen getötet hat, hat zum Schweineopfer geführt; vielmehr hat das Schweineopfer den furchtbaren Brauch, der Göttin ein junges männliches Wesen darzubringen, abgelöst. Ähnliches gilt für den archaischen Brauch der Selbstverletzung bei der Opferdarbringung. Er hat im Zeitalter des Tieropfers seine Verständlichkeit verloren. Doch der Mythos von Kain und Abel weiß noch von dem »Zeichen«, das Jahwe dem Kain machte, damit ihn auf seiner Flucht nach dem Brudermord »niemand erschlage« (Gen 4,15). Nur wer soll das tun? Es gibt ja außer ihm nur noch seine Eltern Adam und Eva, und die bedürfen, um ihren verbliebenen Sohn zu verschonen, keines »Zeichens« an ihm. Das Kainszeichen gewinnt erst Sinn, wenn der Brudermord, der im Bibeltext als einmalige eifersüchtige Affekthandlung daherkommt, als getarntes Menschenopfer begriffen wird: als kollektiver, immer wiederkehrender ritueller Akt. Diejenigen, die ihn vollziehen, machen sich selbst ein blutiges Verschonungszeichen,7 mit dem sie sich gleichsam impfen gegen das, was sie ihrem »Bruder« antun. So nehmen sie auf doppelte Weise Anteil an seinem Geschick: leiden mit ihm und bringen ihn um.8

Der Adonis- und der Kainsmythos sind nur zwei signifikante Beispiele für ein Grundmuster. Natürlich gibt es zahllose andere Mythen, die andere Riten restaurieren, zumal der Ritus nicht blieb, was er war. Seine Wurzel, das Opferritual, wuchs sich zu allen möglichen Initiations-, Hochzeits-, Begräbnis- oder Speiseriten aus. Mythisiert wurden sie dadurch, daß eine Erzählung sie mit dem Leiden oder Tod eines Menschen oder menschenähnlichen Wesens verspann. Der Ritus sollte unantastbar sein, weil durch menschliche Hingabe geheiligt.9 Eigentlich heißt das griechische Wort mythos ja bloß »Erzählung«. Aber es steht für deren früheste Form: die Ursprungs- oder Gründungsgeschichte. In der geht es zunächst um das konstitutive Ritual, nicht um den Weltursprung. Weltentstehungs- und Schöpfungsgeschichten sind Mythen zweiten Grades, ebenso wie die Geschichten vom seligen Zeitalter am Weltanfang und seinem Verfall. Erzählbar werden sie erst in Hochkulturen, die durch weiträumigen Handelsverkehr, Wanderungen und Kriegszüge fähig geworden sind, etwas so Umfassendes wie »Welt« überhaupt zu denken.