Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

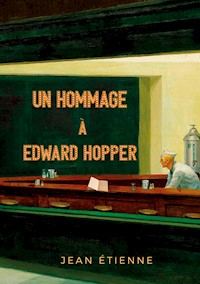

Ce recueil de nouvelles est a tribute to Edward HOPPER (1882-1967). En français un hommage à ce peintre figuratif américain du XXème siècle qui débuta son oeuvre à Paris dans les années vingt. Ses tableaux sont très inspirants. Il s'en dégage une atmosphère particulière faite d'attente et de vains espoirs. Chaque image est un morceau d'histoire, un élément, une tranche de vie, de la plus émouvante à la plus singulière. Une exploration de ce qu'une peinture peut raconter à l'imagination. Et l'envers de l'image peut être paré de couleurs plus sombres, plus émouvantes de femmes ou d'hommes fragilisés par la vie. Il y a dans les toiles de Hopper une profondeur qui révèle toute sa lucidité et sa sensibilité. Car il peint une Amérique qui n'existe plus que dans les rêves des nostalgiques de cette époque révolue.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 157

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Tout art est une exploration du subconscient »

Edward HOPPER

Il y a dans les toiles de Hopper une profondeur qui révèle toute sa lucidité et sa sensibilité. Car il peint une Amérique qui n'existe plus que dans les rêves des nostalgiques de cette époque révolue.

Derrière les images parfaites qui suintent le bonheur et le paysage de carte postale, derrière la course effrénée au bonheur et à la réussite sociale, il existe une face cachée, celle de l’ennui, de l’angoisse du vide, du néant.

Les hommes et les femmes sont passifs, dominés par on ne sait quelle obscurité ou quelle fatalité, une chape de plomb pèse sur leurs épaules. Une violence latente forgera et précipitera leur avenir.

Ils sont en attente de leur destin.

Table des matières

Barn and silo

Reclining nude

House at the fort, Gloucester

Gas

Night in the park

Room in Brooklyn

High noon

Nighthawks

Approaching the city

Excursion into philosophy

Cobb's barn and distant houses

Hôtel room

New York moovie

South Truro post office

Summer interior

Automat

Compartment C

Barn and silo, Vermont, 1927

© Metropolitan Museum of Art, New York

© The Lesley and Emma Sceafer Collection

Barn and silo(Le hangar)

La première fois que je l’ai vu, nous venions de déménager pour prendre un nouveau fermage, je n’ai pas vu grand-chose. Mon père me tenait par la main, fort. Il marchait vite, mes petites jambes pédalaient, deux pas pour un, presque je courais. Je ne savais pas où me mettre. Dans l’ornière creusée par les roues des charrettes et du tracteur ou sur les mottes d’herbes entre les deux. Occupé, que j’étais, à ne pas me tordre les pieds, les yeux humides je ne distinguais qu’à travers un filtre. Les larmes arrivaient débordant de mes paupières. Je les essuyais elles revenaient sans cesse floutant la vision. J’essayais de comprendre ce qui m’avait amené là, dans cette situation, cette première fois comme les autres, les suivantes. Je compris plus tard qu’il n’y avait d’autres raisons que moi et lui. Ça a commencé j’étais si petit. Comme dans un western tout pourri, cette maison n’était pas assez grande pour nous deux. Cette première fois, ma main dans sa main, nos bras formaient une équerre rigide, il était si grand et moi si menu.

Combien de fois ? On ne peut qu’imaginer, faire une moyenne, une statistique, entre tant et tant. En raison de x fois par semaine, de tel âge à tel âge, calculez combien de fois je fus enfermé dans cette grange ?

Je n’y suis jamais allé seul. Entre-temps, de la main on est passé au dos de la chemise, du dos au col, du col aux cheveux. Mes pas sont devenus plus assurés, mes yeux ont séché et mes questions sont restées.

Me tenant toujours la main, il tire l’immense porte en bois pleine de fer, même pour lui elle semble lourde. Ça y est, l’entrebâillement est suffisant pour me propulser à l’intérieur. Pour me jeter plutôt, me balancer. Il y a une volonté de faire mal, une grande violence. Je mords la poussière. Le sol est fait de terre battue. Ce bâtiment, que je sais maintenant gris comme le bois usé par les intempéries, était inexploité. Finalement, on peut dire qu’il était à mon usage personnel, un peu ma résidence secondaire. Quand je dis que je mords la poussière, c’est au vrai sens du terme. Je pleurais, je sanglotais. La marche contenait déjà cette violence. Je n’en imaginais pas une plus forte encore. Je n’imaginais pas que cela puisse exister. Surpris par la rapidité du geste, je n’ai pas eu les réflexes adéquats. Je compris après qu’une planche de bois barrait le bas du portail, mes chevilles s’en souviennent toujours et encore. Vous voyez là ? La déviation ? Et là sur le visage ? Ça tend à disparaître mais c’est visible. Sourcil, côté du nez, pommette, menton, la peau n’a pas la même texture que sur le reste du visage. Je porte le châtiment dans ma chair. J’ai encore le goût de la poussière de terre dans la bouche. Je m’affale et mon visage ne sera plus jamais le même. Ma joue est déchirée comme la moitié de ma face. Ça fait mal. Un court instant j’oublie pourquoi je suis là. Je me redresse. Mes genoux et mes mains sont aussi meurtris. Le sang perle des meurtrissures. La nouvelle larme qui coule sur mon visage tombe sur ma chaussure, elle rougit. Je passe ma main comme pour m’essuyer. Je sens que je suis à vif, les grains de sable roulent, il y en a tant. Je ne fais qu’étaler un peu plus le sang, les larmes et la boue, ma main est maculée de rouge. J’ai peur, mes habits sont tachés, cela méritera une correction, excellent prétexte. Plus tard au retour à la maison on m’a nettoyé sommairement. « Ça suffit ! Comme ça, tu t’en souviendras pour la prochaine fois. » Ainsi donc, il y aura des « prochaines fois ». Il y en eut beaucoup.

Je me calme mais reste prostré un bon moment. Quand le danger reviendra-t-il ? Mon esprit s’éclaircit. Je ne connais pas ce lieu. J’ai appris à le connaître. J’y ai même trouvé les instruments de mon bonheur et donc le pourquoi je me trouve ici à vous parler maintenant.

J’ai habitué mes yeux et mes mains à l’obscurité. Il y avait des ouvertures qui laissaient passer la lumière. Mes chutes et mes arrivées fréquentes soulevaient une fumée de poussière, réelle, visible et belle dans les rayons de soleil. Non, non, le projet n’est pas venu rapidement. Il a nécessité quelques années de mûrissement. Il devait être précédé par la volonté. Elle est venue quand je me suis rendu compte que l’espoir était vain. Quoi que je fasse, rien ne changeait, idem pour quoi que je sois. Qu’avais-je comme alternative ?

Au fil du temps et de mes multiples visites dans cette grange, j’ai eu le loisir d’en faire le tour. Elle n’était pas vide loin s’en faut. J’ai donc utilisé cette liberté pour matérialiser ce qui allait devenir mon projet. Dans un coin, du matériel agricole sans âge, usé, cassé, des bouts de bois, de la ferraille, des outils dont personne n’aurait voulu. J’ai trié, classé et répertorié. Le projet prenait forme. Il était simple mais demandait une certaine précision, en dépendait sa réussite ou mon trépas. J’ai eu le temps de répéter. Ne pas se louper, ma vie en dépend. Le plan a été long à réaliser, il n’était pas uniquement tributaire des objets ou des outils. J’étais moi-même un de ces instruments, il fallait que je sois affûté. Vous rappelez-vous cette barre à la porte dont mes jambes gardent le souvenir ? Elle est la première étape de mon plan car aujourd’hui va se terminer mon calvaire.

J’ai peut-être provoqué la punition. Après les coups, le chemin de la grange. On arrive à la porte. J’esquive la poussée, d’une main je saisis le chambranle, l’autre passe dans son dos. Cette fois, c’est moi qui pousse. Il s’étale, la barre de seuil a une nouvelle fois fait son travail. Il est surpris, je n’avais jamais réagi. Pour recevoir sa chute, sa main droite se place à l’endroit prévu, sur une planche assez large. Je saisis un manche avec une pointe en fer. Je transperce sa main maintenant solidaire de la planche. Hurlement. Je lâche le manche et saisis ce que j’appelle ici une machette. Les tendons d’Achille et l’arrière des genoux sont sectionnés. Hurlement de nouveau. Il ne s’échappera pas. Il se tortille, une poutre en travers des reins l’immobilise un peu plus.

Pour être sûr qu’il ne bouge pas son autre bras ou essaie de ramper, je taillade les tendons de son épaule. Je suis étonné qu’il hurle encore. Je pose un genou sur la planche qui tient sa main. J’ai posé la machette, place aux outils suivants, burin et marteau. J’attaque la main que j’ai vu si souvent me frapper. Un à un les doigts se détachent. Cinq hurlements. Ces cris me fatiguent. J’enlève la poutre, je le retourne, prends un pieu aiguisé, je lui présente sa gorge. À son regard, je vois qu’il n’a toujours pas compris. Il tente vainement de bouger. Mes deux pieds de chaque côté de sa taille l’en empêchent. Je suis légèrement courbé, le pieu est un peu court. Sous ma pression contrôlée, il s’enfonce doucement dans la gorge. Le sang goutte puis ruisselle, la respiration n’est plus nasale mais gutturale, j’atteins les cervicales, dernier craquement, je n’entends plus rien. Je suis libre.

En prison, mais libre.

Reclining nude, 1927

©Whitney Museum of American Art, New York

Reclining nude(Nelly)

Je m’appelle Nelly et je vivais dans une famille très stricte, stricto-rigoriste même. « Dans la rigueur du châtiment » était une de leurs phrases préférées. Une famille réduite, le père, la mère et moi, pas de frère ou de sœur. Heureusement, leur sort n’aurait pas été enviable.

Plus on grandit, plus on s’en rend compte. L’école et la société sont, pour cela, une grande aide. Chez nous, par chance, il n’y avait pas d’école confessionnelle. Ou du moins trop loin ou trop chère, donc l’enseignement public m’a accueillie, joyeux mélange de tout et n’importe quoi, un endroit hors de la maison où je pouvais vivre normalement. Oui, normalement, sans reproches, sans surveillance continuelle, sans punitions que je trouvais injustifiées, sans repas tristes à entendre continuellement des leçons de morale, sans avoir de livres autres que des réécritures évangéliques. C’est sûrement à cause de cela que j’ai des personnalités multiples que je connais, que j’exploite, et dont je joue. Quelquefois.

J’ai rembobiné mes souvenirs familiaux. Je sais qu’il y a une période dans la petite enfance qui n’est pas imprimée dans la mémoire et qui pourtant nous modèle. D’aussi loin que j’aie pu remonter dans le temps, mes parents ne m’ont touchée que pour me soigner, m’habiller ou s’occuper matériellement de moi. Je ne connais pas le goût d’un baiser ni la sensation d’une caresse sur aucune partie de mon corps. Si on me prenait la main, c’était sur le chemin de tous les dangers de l’école. Le contact corporel et les étreintes étaient réservés aux punitions qui m’emmenaient dans ma chambre. Certes, les paroles d’amour ou d’affection étaient présentes entre les exhortations bénéfiques et maléfiques mais pas de gestes, pas d’attentions, pas de contacts autres que nécessaires. Pas de superflu non plus, de rares cadeaux pour ne pas susciter l’envie. Nous avions pourtant les moyens de ne pas vivre dans cette forme de dénuement. Les besoins fondamentaux étaient assurés, pas plus et pas de plus.

Une éducation stricte à en pleurer. La vie n’était pas facile dans cet environnement.

J’étais innocente. Je ne voulais qu’une chose, le plaisir d’être bien avec mon corps, en communion avec mon esprit. Quelle contradiction tout de même, ce corps tant nié, mais si surveillé, si espionné, source de tous les maux d’après mes parents. Des maux que je ne pouvais connaître. J’étais innocente. Dans la maison, les portes avaient été enlevées, il fallait voir que je ne me pervertis pas dans ma chambre ou dans la salle de bain. Ou ailleurs, le diable et la tentation sont partout. Une douche, on n’avait pas de baignoire, trop de risques de perversion. J’étais innocente. Je n’étais jamais seule et on attendait à côté de mon lit que je sois endormie. Quels étaient mon péché ou mes péchés ? J’entendais corps égale mal, je sentais corps égale bon. J’étais innocente.

Non coupable pour eux, mes géniteurs. Coupable d’essayer de me sentir, de désirer ressentir une main aimante juste sur mon bras. Je voulais que cette main soit la leur, je me l’imaginais, je me le figurais. Je fermais les yeux, je leur inventais un sourire avec le geste bienveillant qui l’accompagne. J’avais une position dans mon lit que j’affectionnais et qui était obligatoire parfois. Un fœtus pas complètement recroquevillé, une main sur et une autre sous l’oreiller, un coussin entre les jambes quand cela était possible. Position que je conserve encore, nue le plus souvent.

Parce que, quand ils pensaient, leur imagination dans ce domaine était grande, que je faisais le mal, ils me faisaient mal, pour mon bien. Contradiction incompréhensible pour une petite fille. La partie du corps châtiée était le dos qui se retrouvait avec des marques douloureuses qui m’obligeaient à prendre cette position latérale, de sécurité dirait-on aujourd’hui. Je reproduis ces contradictions en aimant me retrouver de cette manière dans mon lit, souffrance et apaisement. Après la punition, on me laissait tranquille, la violence n’avait plus besoin d’être puisque j’avais compris. Prostrée dans mon lit je cherchais à adoucir mon mal par des caresses. Seul moment où cela fût possible. J’ai découvert le plaisir en glissant ma main de mon oreiller vers mon torse d’abord puis plus tard vers mes cuisses et, quand un jour je suis devenue une jeune fille, vers mon sexe. Autre contradiction qui n’a pas aidé ma personnalité à être stable : injustice, châtiment, douleur, plaisir. Comment choisir ?

Il y a des gestes bizarres quelquefois, on ne sait pas trop pourquoi on les fait, ils ne sont pas prémédités mais ils se révèlent avoir une très grande utilité. Un jour, j’étais en dernière année de collège, j’ai pris et caché dans ma chambre un slip du père que j’avais pris dans la corbeille à linge sale. Je l’ai glissé entre le sommier et le matelas de mon lit du côté du mur. Je ne pouvais pas avoir de coiffeuse car les miroirs sont sales et favorisent l’orgueil, mais j’avais de quoi me coiffer, en particulier une brosse. Les parents n’en avaient pas supprimé le manche n’ayant pas eu l’idée perverse de son utilisation potentielle. Or, un soir, après une nouvelle punition, je me retrouve dans mon lit avec la brosse à ce moment propice où, pour retrouver ma sérénité et mes esprits, je suis seule avec moi-même. Je suis grande maintenant, j’explore différentes voies pour accéder au plaisir solitaire. L’appendice de cette brosse est parfait. Je sais faire sans bruit, sans mouvements perceptibles, sans éveiller aucun soupçon. Tout fonctionne normalement, le va-et-vient est parfaitement agréable. Et là, une idée me traverse l’esprit me coupant tous mes effets. Bien que mon plaisir ne soit pas complet, je suis satisfaite de la fulgurance de mon idée. Je retire la brosse de mon orifice, je tâtonne pour trouver le slip puis j’essuie avec ma brosse à l’intérieur, là où se place le sexe. Demain sera une journée intéressante.

De fait, comme d’habitude le père vient me chercher au collège, comme d’habitude je sors sans dire au revoir à personne, je ne dois pas être souillée, direction la maison. Comme d’habitude, nous y attendrons que la mère revienne de ses activités charitables. Une fois arrivés, j’attends d’entendre le crissement de la voiture de la mère sur les graviers de l’allée. Elle est là, claquement de portière. J’appelle le père, j’ai besoin de lui pour une explication concernant un devoir. Quand la mère entre, après avoir fermé la porte, elle appelle. Le père sort de ma chambre, désolé de ne pas l’avoir entendue. Quelques secondes après, je sors à mon tour. Je fais une drôle de tête et, ostensiblement, je finis de remonter mon pantalon puis le reboutonne. La mère a un air surpris, elle me questionne. Non, maman, tout va bien. Je retourne dans ma chambre, je m’allonge sur le lit dans ma position favorite, ils ne peuvent voir l’expression satisfaite qui orne mon visage. Je me questionne à mon tour, cela va-t-il fonctionner ?

Le lendemain entre deux cours je vais voir une responsable éducative. Je lui raconte en sanglotant que mon père a abusé de moi, qu’il m’a violée, que la loi divine l’interdit. Cela a été difficile à croire pour la mère, le père criait son innocence. Cependant, à ma façon de raconter la scène, j’étais très crédible. De plus, j’avais des preuves, je n’avais pas de copain, de petit ami, mais je n’étais plus vierge. Surtout, j’avais le sous-vêtement souillé au bon endroit et s’il n’y avait pas de semence dedans c’est qu’il n’avait pas eu le temps d’aller au bout du rapport. Imparable. Le procès fut une formalité. Le père n’avait pas les moyens d’avoir un bon avocat et ma prestation a fini de convaincre le jury. La mère était inexistante, sanglotante, mutique, elle ne put prendre position pour le père ou moi. Plus le traitement médiatique de l’affaire, il n’avait aucune chance. « Guilty1 » ! Moins un parent, il est en prison, il n’a rien compris. Dorénavant, ses codétenus lui expliquent la vie sans femme.

Il m’a été conseillé d’aller le voir pour soi-disant trouver un chemin vers le pardon. Je lui ai donc parlé de son mode de vie avec la mère et moi, la surveillance, les punitions, les châtiments, les exhortations contre le mal, la peur du monde. Je lui dis aussi que la prison allait lui faire comprendre ce que j’ai vécu, ce qu’eux m’ont fait vivre depuis ma naissance. J’étais innocente, comme lui. Eux ne m’ont jamais crue, le jury ne l’a pas cru non plus. Maintenant, il connaît la douleur dans le corps et l’injustice dans l’esprit.

Mon vrai problème maintenant c’est que je ne pourrai pas recommencer la même histoire pour me débarrasser de la mère.

Elle a beaucoup pleuré, elle est passée par des phases terribles d’abattement, de rejet de la réalité, de colère, de déprime mais surtout d’incompréhension. Le monde qu’elle avait construit s’écroulait. Elle pensait être un modèle pour notre famille, tout comme le système de valeurs qu’elle défendait. Ses idées, ses visions avaient été jetées à terre, foulées aux pieds. Pourtant les livres saints ne pouvaient mentir ! Comment le diable avait-il pu s’emparer de son mari de la sorte ? Il n’y avait donc pas d’innocent dans cette maison. Pour elle finalement, l’éducation qu’elle avait érigée en dogme n’avait pas échoué. Au contraire, selon le principe de la double prédestination, exposé par saint Augustin et saint Paul, je crois, dieu seul le savait. Elle n’était pas responsable. Il allait falloir être encore plus strict afin de lutter contre toutes les tentations, oui toutes, et être plus fortes que Lucifer.

Ma vie allait passer du purgatoire à l’enfer !

C’est à partir de ce moment-là que la mère a commencé à sombrer dans une sorte de délire. Quand elle était présente, elle avait gardé quelques-unes de ses activités, je la trouvais tantôt prostrée, tantôt gesticulant, tantôt hurlant. Elle entreprenait des marches sans fin dans la maison en marmonnant. Ses arrêts se traduisaient par des crises de violence contre elle-même ou contre moi, mais je réussissais à parer ses coups. Il fallait en finir. Vite.