Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

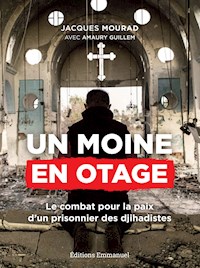

Le 21 mai 2015, Jacques Mourad est enlevé dans son couvent de Mar Elian par deux djihadistes de l’organisation État islamique. Après cinq mois de captivité, il parvient miraculeusement à s’échapper. S’il a subi la torture et frôlé la mort à plusieurs reprises, il y a fait une expérience plus radicale encore : celle de la grâce de Dieu et de la force de la prière, par lesquelles il a pu goûter une paix et un courage jusque-là inconnus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Père Jacques Mourad

avec Amaury Guillem

Un moine en otage

Le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes

Conception couverture : © Christophe Roger

Photo couverture : © Valery Melnikov

Cahier photos : © Cécile Massie / © Faraj Chammas / © Couvent Mar Elian

Composition : Soft Office (38)

© Éditions Emmanuel, 2018

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-35389-687-5

Dépôt légal : 2e trimestre 2018

Préface

Peut-on préfacer un tel livre ? Comme s’il était possible d’ajouter un mot, un commentaire, une appréciation à un témoignage aussi brûlant, à tous les sens du mot.

Ce livre brûle de la foi d’un homme et d’une communauté. Un prêtre syro-catholique, moine, est enlevé et torturé avec son compagnon. Miraculeusement, il s’évade et sort vivant, le cœur brûlant d’amour, un amour d’autant plus fort qu’il est désir d’amour non encore assouvi.

Ce livre est brûlant car le monde brûle encore de cette guerre que ces pages font visiter de l’intérieur. Nous le savons, la guerre n’est pas finie. Finira-t-elle dans cette région du globe où Dieu, en Jésus, a posé pied pour, en définitive, être rejeté ?

Il est brûlant car il nous atteint au plus profond. « Vous n’êtes plus des étrangers », écrit saint Paul, prisonnier, loin des siens (Ep 2, 19). Si la mondialisation est un mot qui a encore un sens, comment ne pas nous laisser prendre ? N’est-ce pas la grâce de l’Église catholique, ou plutôt son défi, de refuser murs et frontières pour enflammer l’humanité blessée de l’amour de Dieu ?

Jacques Mourad nous livre son cœur et sa pensée. Il se livre, comme il a été livré. Il voyage de tout son être dans les profondeurs de l’humanité, dans sa largeur et sa hauteur aussi. Il questionne enfin, il interroge sa foi au Christ et sa vocation singulière, sa propre responsabilité, mais aussi celle des musulmans comme celle des chrétiens, celle des gouvernants des nations comme celle des gouvernés, en particulier du monde occidental.

De chapitres en chapitres, d’étapes en rebondissements, dans une écriture vive et haletante, la grande question de la violence et du mal, de ses causes et de ses remèdes, est déclinée et s’affine. Mais ce n’est pas une conférence ! Certaines pages sont à la limite du soutenable.

L’amour, le combat de l’amour, l’amour jusqu’au pardon, finit par reprendre le dessus à l’école de Jésus, l’unique maître du père Jacques. À cette école, l’amour n’est pas le privilège de quelques-uns ou l’exclusivité des chrétiens. Comment ne pas s’arrêter en se frottant les yeux d’incrédulité, lorsqu’au bout de deux ans de captivité et d’enfer, le prêtre reconnaît dans le cœur de ses geôliers de l’organisation État islamique l’amour vivant et divin ?

« Notre Père… délivre-nous du Mal. » La prière des chrétiens ne peut s’arrêter. Elle ne peut ignorer l’étendue du « notre ». Dans ces cinq lettres se trouve l’humanité des cinq continents, sans exception possible à moins de croire en un Dieu qui n’aimerait qu’à moitié, en un Dieu qui serait complice de cruauté sinon d’indifférence ! Cette prière ne peut ignorer, non plus, le mal qui combat le mal dans une spirale infernale.

Comme l’a dit le père Jacques Hamel, égorgé mais encore vivant, alors qu’il venait de prier le Notre Père où le Mal s’écrit avec une majuscule : « Va-t’en Satan ! » C’est à nouveau ma prière en refermant ce livre dont aucun lecteur ne sortira comme il y est entré.

Alors, pourquoi préfacer un tel livre, sinon pour avoir l’occasion de remercier Amaury Guillem, qui a posé son dictaphone devant le père Jacques Mourad et a mis par écrit ce brûlant témoignage ? Un immense merci enfin au père Jacques, qui a osé mettre des mots sur l’indicible, et à Dieu Notre Père qui confie aux hommes sa victoire sur le Mal.

† Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen,28 janvier 2018

Introduction

Suleymanya, Irak

27 juin 2017

Dans la cour du monastère Maryam el Adrah, les enfants courent et s’amusent encore. Ils ne semblent pas fatigués après leur longue marche, toute la journée, dans les montagnes qui entourent Suleymanya, au Kurdistan irakien. Malgré la chaleur écrasante de l’été, ils ont arpenté les sentiers secs et caillouteux avec un enthousiasme surprenant. Leurs voix stridentes et leur ardeur me réjouissent, alors que la nuit tombe. L’air du soir, enfin, porté par la brise, nous caresse délicatement. Là-haut, dans la salle de l’humble bibliothèque qui surplombe la cour, je me suis assis, seul, et je me laisse emporter dans mes pensées par les éclats de rire des enfants qui montent jusqu’à la fenêtre. Leur joie de vivre me fascine : ces jeunes garçons, ces fillettes qui ont l’âge des miennes, tous ont déjà vécu un enfer qui aurait pu leur faire perdre l’innocence de leur âge. Ils viennent de Qaraqosh. En août 2014, ils sont arrivés ici avec leurs parents, exténués, sales, affamés, après avoir fui précipitamment leurs maisons face à l’arrivée des djihadistes de ce qui ne s’appelait pas encore « État islamique ». Ils ont tout perdu là-bas, ils auraient pu choisir de se laisser mourir ici. Mais la vie a été plus forte, malgré des conditions bien précaires. Chassés de chez eux parce qu’ils avaient choisi de rester fidèles au Christ, ils sont venus s’échouer à ses pieds, dans cette chapelle de Maryam el Adrah où des chambres de fortune ont été aménagées entre des grandes toiles tendues d’un mur à l’autre. C’est le père Jens, un prêtre de la communauté de Deir Mar Moussa al-Habachi 1, arrivé à la paroisse quelques années plus tôt à la demande de Mgr Louis Sako, alors archevêque de Kirkouk, qui les a accueillis. Il a ensuite loué un terrain voisin et y a fait installer vingt containers, transformés en petites habitations, où les familles ont pu retrouver un peu d’intimité. Les enfants ont repris la route de l’école, les femmes celle de l’église, pendant que les hommes restent de longues heures à parler dans la rue. Avec l’arrivée des réfugiés, ce quartier historique – délaissé depuis peu par les familles chrétiennes et où habitait il y a un mois encore la dernière famille juive de Suleymanya – reprend vie.

Ce soir, comme chaque soir, tout le monde se retrouve dans la cour. Après l’air brûlant de la journée, les familles viennent profiter d’un peu de fraîcheur. À la fin de la messe, la borne wifi a été allumée pour que petits et grands puissent se connecter à Internet et échanger avec les familles ou les amis restés à Qaraqosh. La ville est libérée depuis quelques mois, mais elle est dévastée. Les maisons sont brûlées, les réseaux d’eau ou d’électricité hors d’état. Des mines explosent encore. Il y a deux semaines, trois pères de famille sont retournés là-bas pour la première fois. Par la route, il faut compter cinq heures. Les barrages sont nombreux, la sécurité n’est pas encore assurée. Quand ils sont revenus à Suleymanya, tout le monde s’est rué sur eux. Ils ont raconté. On criait, on pleurait, on applaudissait. Le soir, on a installé un grand écran dans la chapelle pour projeter une courte vidéo du curé de Qaraqosh. Il les invitait à rentrer, à reconstruire leurs maisons, à retrouver leurs vies d’avant. Mais rien ne sera plus comme avant. Faut-il quand même rentrer ? Ou bien rester ici, au Kurdistan ? Ou partir encore plus loin, en Europe, en Australie, en Amérique ? Sur tous les visages se lisait une joie mêlée d’amertume.

Les réfugiés sont las de ces guerres et fatigués de toutes ces questions. Les enfants, eux, encore naïfs, semblent ne s’inquiéter de rien. Ils profitent plutôt de la connexion internet pour faire des jeux en ligne, l’occasion de s’échapper virtuellement, pour quelques minutes, de leur vie de misère. Je les entends se disputer pour savoir quelle arme choisir ou quel avatar tuer. Ils ont déjà connu bien des violences, des menaces, le traumatisme d’avoir tout quitté du jour au lendemain, et c’est encore la violence qu’ils retrouvent dans leurs jeux. Ils peuvent être très durs entre eux aussi. Mais comment leur en vouloir, avec ce qu’ils ont vu de la guerre, qui a laissé tant de plaies dans les corps et dans les cœurs ? Leurs parents eux-mêmes se laissent parfois emporter, incapables de se contenir, trop blessés pour résister à la tentation de l’alcool. Soudain, j’entends leurs cris pleins de joie : « Abouna ! Abouna 2! » C’est le père Jacques, un autre prêtre de la communauté de Mar Moussa, qui sort dans la cour à la rencontre des paroissiens réfugiés. Les éclats de rire fusent, les enfants réclament des blagues et des tours de magie. Le père Jens les rejoint et leur apprend une chanson. Jacques les emmène dire une prière dans la chapelle. Les enfants aiment beaucoup Jésus et la Sainte Vierge, à qui ils parlent doucement en passant devant son icône en mosaïque, à l’entrée de la cour. De haute taille, Jacques avance avec une démarche presque hésitante, le dos courbé. Le poids de la croix ?

Comme toutes ces familles, il est lui aussi un réfugié. Son pays, c’est la Syrie. Il l’a fuie, après avoir passé plus de cinq mois dans les prisons de l’organisation État islamique. Toute sa vie, il l’avait consacrée à la prière, à l’hospitalité, au travail manuel et à la relation d’amitié avec les musulmans, dans les monastères syriens de Mar Moussa et de Mar Elian 3. Mais la folie guerrière ne pouvait supporter cette vie donnée au service de la paix. Au cœur de sa captivité, il a fait l’expérience de l’extrême souffrance, de la torture, de l’odeur de la mort, de la dépression ; il a aussi goûté la grâce de Dieu, la force de la prière, un courage et une quiétude qui ne venaient pas de lui et qui, mystérieusement, se sont déposés dans son cœur. Aux plus sombres instants, il a connu la croix, mais il a aussi compris qu’il n’était pas seul à la porter. Dieu était à ses côtés. C’était lui, son Simon de Cyrène. C’était lui, sa Véronique. Des dizaines de fois, il a pensé mourir. Il était prêt. À certains moments même, il n’attendait plus que ça, cette mort qui l’aurait libéré de la torture quotidienne. Mais Dieu l’a tiré des griffes qui le retenaient captif et l’a gardé en vie. « Pourquoi moi ? s’interroge-t-il, pensif, en me rejoignant quelques minutes plus tard dans la bibliothèque. Je ne sais pas. Pour témoigner, sûrement. Dire ce que j’ai vu, ce que j’ai vécu, le pire et le meilleur, la barbarie comme l’héroïsme, la haine autant que l’amour. La guerre transforme les meilleurs hommes en bêtes. Les plus sages y deviennent des fous furieux. Les gentils d’un côté et les méchants de l’autre, c’est bon pour les contes d’enfant. J’ai tout vu et de tous côtés. Je suis moine et prêtre syriaque catholique et ce sont des musulmans sunnites qui ont risqué leur vie pour sauver la mienne et celle de mes paroissiens. Certains de ces amis musulmans sont morts parce qu’ils ont voulu nous aider. Ils ont donné leur vie pour nous. Y a-t-il un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ? »

Avec tant de vies sacrifiées, celles de ses frères syriens, celles de ces enfants réfugiés en Irak, comment garder le silence, alors que le monde s’engouffre chaque jour davantage dans la violence ? Le père Jacques ne veut pas, ne peut pas continuer à vivre sans rien dire, comme si tout était fini, comme s’il pouvait reprendre sa vie d’autrefois sous prétexte qu’il est libre aujourd’hui. Au contraire, il veut crier à la face du monde sa douleur mêlée d’espérance, il veut tout faire pour que vienne enfin la paix. C’est pour cela qu’il m’a invité à venir en Irak : « Il faut écrire, il faut lancer un appel clair à tous les hommes de bonne volonté ! Le royaume de Dieu ne tombera pas du ciel, c’est à nous de le construire ici-bas, chaque jour, en faisant un choix définitif, radical, jusque dans nos plus petits actes : le choix de la non-violence, de la rencontre, de la justice, de l’amour inconditionnel, et aussi de la prière car sans Dieu, nous n’en sommes pas capables. J’ai vécu dans les prisons de l’État islamique : j’avais choisi de ne pas porter les armes, j’ai essayé de regarder chaque personne avec bienveillance, je me suis accroché à la prière comme à une bouée de sauvetage… et j’ai vu mes bourreaux changer. J’ai vu leurs cœurs s’ouvrir. Je veux en témoigner. Oui, l’acceptation de la croix, le refus de la violence, la fidélité au Christ, la prière et la compassion pour nos ennemis peuvent sauver le monde de la barbarie dans laquelle il s’enfonce. »

Ce soir, dans la bibliothèque du monastère Maryam el Adrah, j’allume mon dictaphone. Je prends mon calepin. J’écoute Abouna Jacques Mourad, moine syrien, anciennement captif du groupe État islamique et aujourd’hui réfugié en Irak. Homme de dialogue, moine amoureux de la prière, il me raconte son histoire, me partage ses réflexions. Il me confie ses doutes et ses espoirs aussi, et m’explique sa vocation de chrétien d’Orient auprès de ses compatriotes musulmans. Pour lui, la paix et la fraternité sont possibles. Il parle beaucoup. Il s’interrompt parfois, la gorge nouée par un souvenir trop douloureux. Régulièrement, il se lève et marche quelques pas, pour soulager son dos encore marqué par les douleurs de la prison. Soudain, il éclate de rire, témoignant d’une joie plus forte que les épreuves.

La nuit va être longue. Mais qu’elle dure des heures, des semaines, des années, peu m’importe. Je devine que demain matin, à l’issue de ce récit, se lèvera un autre soleil, qui éclairera d’une lumière transfigurée la voie de tous ceux qui veulent être artisans de paix.

1. Communauté monastique catholique de rite syriaque, mixte, fondée par le père Paolo Dall’Oglio et dédiée au dialogue islamo-chrétien. Elle est rattachée au diocèse de Homs, Hama et Nabek, en Syrie.

2. « Notre père ». En arabe, on ne dit pas « mon père » comme en France, mais « notre père », car le prêtre est considéré comme le père de toute la communauté.

3. Pour visualiser les différents lieux, voir la carte en annexe.

1

Mar Elian, Syrie

21 mai 2015

Ce matin, le soleil se lève tôt et, comme chaque jour que Dieu fait, éclaire de toute sa chaude lueur l’oasis de Qaryatayn, au cœur de ce désert syrien que j’aime tant. Je ne me lasse pas de le contempler depuis que je suis arrivé ici, il y a quinze ans. Son silence assourdissant m’envahit dès que je sors de ma chambre qui donne sur la cour intérieure du monastère de Mar Elian. Le désert m’apaise. J’ai toujours ressenti pour lui une attirance inexpliquée. Pourtant, moi, l’enfant d’Alep, de la ville et des rues embouteillées, je ne connaissais rien du désert. Je ne savais même pas ce que c’était. Les seules fois où, petit, il m’était arrivé de quitter Alep, c’était pour partir en vacances dans les campagnes vertes de Wadi al-Nasara 3. Mais, mystérieusement, dès que je dessinais, c’était le désert qui apparaissait sous mes crayons. Celui que je voyais en photo dans les livres ou dans les dessins animés. Du sable à perte de vue, quelques montagnes brûlées par un soleil à la lumière pure, un petit palmier au bord d’une oasis, parfois. Et partout, de l’espace. J’ai besoin d’espace. Nous, les gens des villes, nous sommes bloqués dans nos maisons et nos ruelles étriquées. Nous étouffons à cause de l’air irrespirable, de cette chaleur que la cohue des foules, les pots d’échappement, les cheminées des usines ou le four des boulangers rendent suffocante. Le désert, c’est l’air immaculé, l’absence dans l’immensité, c’est rien dans tout, ou l’inverse ; c’est l’étendue que nulle main d’homme ne vient quadriller, l’espace sans limites qui nous révèle à nous-mêmes ; c’est l’expérience de l’infini ; c’est la lumière du soleil qui ne rencontre aucun obstacle et illumine tout dans une course folle et millénaire ; c’est goûter Dieu, la beauté folle de sa création, la liberté insensée qu’il nous offre, l’éclat qu’il donne au monde et qui ne s’éteindra jamais ; c’est revenir au silence du septième jour, quand Dieu vit que « cela était très bon » (Gn 1, 31).

J’ai besoin du silence parce que la Syrie – et le monde avec elle – hurle de douleur. Je suis tourmenté. Cette nuit encore, j’ai mal dormi. Je suis assailli par tant d’inquiétudes depuis que la révolution a commencé et s’est transformée en guerre civile, quasi mondiale ! Dans ce conflit qui embrase notre pays depuis plusieurs années, ce ne sont plus seulement des Syriens qui tuent des Syriens, mais des Libanais du Hezbollah et des Tchétchènes de Jabhat al-Nosra qui se pourchassent, des mercenaires iraniens et des Français du groupe État islamique qui s’entretuent dans nos rues, dans nos vignes et dans nos montagnes. Les quelques ruisseaux sont gorgés de sang, comme, dans le livre de l’Exode, le Nil rougi par la colère de Dieu qui envoie fléau sur fléau à l’Égypte incrédule. Comment trouver le sommeil au cœur d’un tel drame ? Comment résister à la haine, à l’envie de vengeance ? Mon cœur est déchiré. Je suis tellement en colère contre les politiciens qui laissent faire et même encouragent ce carnage en sous-main ; contre ces envahisseurs venus de Turquie, d’Irak, d’Europe ou du Caucase qui font de notre pays un champ de bataille ; contre l’Arabie saoudite, la Russie, les États-Unis, les pays occidentaux, toutes ces grandes puissances qui se battent sur nos terres et massacrent nos peuples, pour récupérer du pétrole ou vendre leurs armes ! Qu’on cesse de nous faire croire que ce conflit est une guerre des sunnites contre les chiites, ou du monde musulman contre les pays que l’on dit chrétiens, ou même une résurgence de la guerre froide. Non, ce n’est qu’une guerre comme tant d’autres, pour l’or noir, pour l’argent, pour le pouvoir mondial. C’est le mal qui combat le mal, emportant dans sa folie des centaines de milliers de vies humaines. Toutes ces sombres idées, je les rumine sans arrêt. Impossible de les chasser de ma tête. Tout m’y ramène, les rencontres, les discussions… Je dois vivre avec nuit et jour.

Pas plus tard qu’hier, deux jeunes garçons d’une vingtaine d’années sont venus me voir au monastère. L’un d’eux, Ali, est de Qaryatayn. Avec ses cheveux longs et sa barbe, je ne l’ai pas tout de suite reconnu. Pourtant, on s’est souvent croisés : il n’y a pas si longtemps, j’ai aidé sa famille à plusieurs reprises. Quand ils sont arrivés, j’étais assis, en train de boire un café avec des militaires syriens, que je recevais au monastère. J’accueille tous ceux qui frappent à ma porte, à une seule condition : qu’ils n’aient pas d’armes avec eux. Le monastère est une oasis de paix dans l’enfer de la guerre. On n’y entre pas avec des kalachnikovs. Ali et son ami n’avaient pas d’armes, ils étaient donc mes hôtes. D’un coup d’œil, j’ai deviné, à leur accoutrement, qu’ils appartenaient bien à la mouvance des groupes fanatiques. Après le départ des militaires syriens, je me suis approché d’eux pour les saluer et j’ai engagé la conversation. Ils ne parlaient pas beaucoup. Je leur ai alors proposé de visiter le tombeau de Mar Elian, notre grand saint Julien d’Édesse, dont les reliques sont vénérées ici depuis des siècles par les chrétiens comme par les musulmans. Puis je les ai invités à boire un thé. Ils ont refusé et sont partis. Qu’est-ce que cela signifiait ? Voulaient-ils me rendre visite ? Ou voir le tombeau du saint ? Difficile à croire : pour ces extrémistes, la vénération de reliques est une hérésie. Ces gens-là, qui se disent pourtant musulmans, veulent même détruire la Kaaba à La Mecque. Sont-ils venus en repérage, en vue de commettre je ne sais quel méfait ? Leur attitude m’a laissé dubitatif.

Ce matin, en repensant à l’étrange visite d’hier, une grande tristesse envahit mon cœur. Comment des jeunes comme Ali, dont je connais bien les parents, peuvent-ils se laisser embarquer dans des groupes islamistes armés, dont les combattants, toujours plus nombreux et plus inquiétants, rôdent désormais dans les rues de Qaryatayn ? S’engagent-ils sous la menace ? Ont-ils peur pour eux, ou bien pour leurs parents ou leurs sœurs ? Cèdent-ils aux plaisirs d’éternité que leur font miroiter les djihadistes, qui promettent le paradis et des vierges par centaines à ceux qui mourront en martyrs ? Leur donne-t-on de l’argent en échange de leur ralliement ? Comme Ali, beaucoup de jeunes de Qaryatayn sont issus des milieux populaires et ouvriers. Ils n’ont pas eu beaucoup d’éducation, connaissent le chômage et la misère. N’est-il pas tentant de rejoindre ces djihadistes qui roulent dans des 4x4 rutilants et se font construire des maisons luxueuses ? Ce djihad belliqueux n’offre-t-il pas l’espoir d’une revanche à ces jeunes sans rêves et sans avenir, laissés en marge de la société ? La plupart n’ont pourtant pas été élevés dans une lecture guerrière de l’islam. Mais la religion paisible que ces familles pratiquaient autrefois par tradition est désormais influencée par une vision très rigoriste venue du wahhabisme saoudien 4. Alors que nous vivions en grande amitié avec leurs parents et leurs grands-parents, ces jeunes se sont peu à peu fermés à tout ce qui n’était pas radicalement musulman. Au point de s’engouffrer avec toute la fougue de leur jeunesse dans cette horrible guerre. Un peu de discernement leur aurait tôt fait réaliser que, loin de devenir de valeureux combattants d’Allah, ils n’étaient en réalité que des hommes désœuvrés envoyés à la boucherie comme de vulgaires pions. Malheureusement, ils n’ont pas été formés au discernement, mais formatés à l’obéissance sans réflexion, si bien qu’ils se croient missionnés pour faire appliquer une loi prétendument descendue du Ciel, aussi absurde soit-elle. Et plus personne ne se met en travers de leur route mortifère.

***

L’année dernière, alors que la guerre étendait son empire maléfique et que le fracas des armes et des bombes faisait partie de notre quotidien, j’avais décidé de lancer une école de fanfare pour les enfants de Qaryatayn. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs ? À mon sens, un enfant qui tient un violon aura plus de mal, devenu adulte, à tenir une mitraillette. En tout cas, il saura qu’il existe une autre musique que le claquement des balles. Je proposai l’idée aux familles chrétiennes de ma paroisse, mais aussi à beaucoup de familles musulmanes avec lesquelles j’avais tissé, au fur et à mesure des années, un lien profond d’amitié et de respect mutuel. Par délicatesse, j’informai le mufti 5 de mon initiative. Il ne fit aucune objection, si bien que beaucoup d’enfants musulmans prirent l’habitude de venir chaque semaine dans les salles paroissiales apprendre à jouer d’un instrument. Mais quand les combattants djihadistes commencèrent à imposer leur loi aux habitants de Qaryatayn, ils vinrent me voir sans tarder au monastère, pour m’ordonner d’arrêter. Pour eux, jouer d’un instrument était haram, c’est-à-dire interdit. « C’est dans le Coran, assuraient-ils. C’est écrit : la musique, elle éloigne de Dieu, elle est l’œuvre de Satan ! » J’en restai médusé : avaient-ils vraiment conscience de ce qu’ils assénaient ? À leurs yeux, mon école de musique était diabolique alors que la guerre, les destructions, les décapitations, tout cela était la volonté de Dieu ? J’étais furieux. « Je n’ai aucun ordre à recevoir de vous ! » répondis-je sèchement, sans laisser deviner ma crainte pour les enfants réunis à ce moment-là à la paroisse. Aussitôt, je quittai Mar Elian pour descendre vers la ville. J’y croisai le mufti et trois autres imams à la sortie de la mosquée, après la prière. L’occasion était trop belle : je leur proposai de passer à l’église voir les enfants jouer de leurs instruments. Je leur fis visiter les classes, avant de les interroger : « Est-ce que jouer de la musique est haram dans l’islam ? » Ils affirmèrent que non. Je leur racontai alors le désagréable échange que je venais d’avoir. Le mufti me demanda : « Qui sont les jeunes qui t’ont demandé d’arrêter cette école ? Je vais les faire appeler. » Peu de temps après, les deux hommes arrivèrent. J’attendais qu’ils reconnaissent leur erreur, que le mufti les mette en garde contre leur attitude extrémiste. Il prit la parole : « Vous ne devez pas donner d’ordres comme ça, ce n’est pas le moment ! » Qu’est-ce que cela signifiait ? Était-ce interdit, oui ou non ? Pourquoi le mufti ne s’affirmait-il pas face à ces extrémistes ? Cela laissait-il entendre que plus tard, oui, le moment serait venu d’interdire la musique ? J’étais déçu et même inquiet. Le mufti, dont l’influence était incontestable, tenait à sa vie. Lui non plus n’osait pas contredire les jeunes djihadistes, qui goûtaient évidemment un sentiment de domination jamais connu jusque-là.

***

Ceux qui se sont engagés dans le djihad armé, de faibles qu’ils étaient, sont devenus des hommes puissants. Ils reçoivent des salaires élevés, se font bâtir de grandes demeures, roulent dans de grosses voitures neuves. Parmi eux, nous connaissons ceux qui sont de Qaryatayn, mais beaucoup sont des étrangers. Des blonds, des roux : de toute évidence, il n’y a pas que des Orientaux. Ils sont venus par la Turquie ou par l’Irak en empruntant la route du désert. Là-bas, on traverse les frontières comme le sable fin passe à travers les doigts, même serrés. Avec leur arrivée, la ville, qui subissait les dommages collatéraux d’une guerre dévastatrice, semble ressuscitée : de nouveaux bâtiments sortent de terre, des familles pauvres s’enrichissent comme par enchantement, les étals du marché sont pleins. L’argent coule à flots au cœur du désert asséché. On m’a raconté qu’il venait tout droit d’Arabie saoudite : « Là-bas, ils amassent beaucoup d’argent pour le djihad en Syrie. Et ça arrive ici, dans les mains des combattants ! » Ces combattants, devenus les maîtres de Qaryatayn, tout le monde les craint désormais. Ils en profitent. Ils imposent leurs lois, leurs codes, leur terreur. Ils coupent des têtes sur la grande place de la ville. Je revois encore celle d’un grand médecin de Qaryatayn, le chef du bureau régional du Parti Baas, un homme si bon, qui avait soigné tant de malades dans le besoin. Mes yeux se mouillent en pensant à lui. Je ferme les paupières pour retenir mes larmes. À son enterrement, j’ai parlé sans détour, écœuré par tant de violence : « Que voulons-nous pour notre ville ? Vivre ou mourir ? Est-ce que le chemin de la guerre nous mènera à la paix ? N’y a-t-il pas un autre choix possible ? Arrêtez la violence, elle ne peut nous amener qu’à l’enfer, tous, sans exception. Qu’a-t-il fait de mal, ce monsieur, pour être tué ? Rien, rien du tout ! » Peu de temps après, trois jeunes de l’armée libre ont été décapités parce qu’ils n’avaient pas voulu rejoindre les rangs des groupes extrémistes. Leurs corps ont été laissés sur la place à la vue des passants, et leurs têtes déposées dans un sac devant la maison du mufti. J’étais effondré.

Pourquoi laisse-t-on cette idéologie diabolique se développer sur nos terres ? Comment tant de jeunes, au cœur pourtant si bon, se laissent-ils séduire par de tels discours, pourtant inconciliables avec la volonté de Dieu ? Pourquoi personne n’arrive-t-il à arrêter cette folie ? Y a-t-il seulement quelqu’un qui veuille y mettre un terme ? C’est à croire que tout est fait pour qu’elle continue son œuvre de destruction massive. Les modérés des premiers temps de la révolution n’ont pas tenu longtemps : aux yeux de l’armée officielle, ils sont des déserteurs ; pour les djihadistes, ils sont des mécréants et des faibles. S’ils s’enfuient vers les territoires contrôlés par le gouvernement, ils risquent la prison – mais est-ce vraiment la solution ? – ; s’ils restent, ils sont presque obligés de rallier les groupes fanatiques.

Je n’en peux plus de ces « qui », de ces « pourquoi », de ces « comment », de toutes ces questions qui résonnent en moi sans jamais trouver de réponse. Pourtant, elles sont bien là, elles m’oppressent. J’ai l’impression qu’elles cherchent à surgir à l’air libre tandis que moi, je tente de les étouffer. « Ali, pensé-je, toi aussi, le garçon que j’ai vu grandir, tu vas devenir comme eux ? Tu les rejoins parce que tu as peur d’eux ? Parce que tu as besoin d’argent pour faire vivre tes pauvres parents ? Parce que tu rêves du paradis ? » Hier, je n’ai pas osé lui poser la question. Ce matin, j’ai envie de la crier face au désert, qui semble lui aussi me trahir. Son calme et son silence, que je trouvais autrefois si délicieux, me sont devenus insupportables. Comme je voudrais que se lèvent des tempêtes de sable ! Elles gripperaient les canons des mitraillettes et empêcheraient les avions de voler et de lâcher leurs bombes assassines. Comme j’aimerais que ces sables d’or deviennent des sables mouvants ! Ils engloutiraient tous ces hommes devenus comme des bêtes, ils enseveliraient les caisses de munitions. Mais non, rien ne se passe. Le désert ne bouge pas et ne dit rien, comme s’il restait indifférent au drame qui se joue ici.

En proie à une telle tension, je m’apprête à aller parler à ma sœur. J’ai besoin d’elle. Sa voix me console. Elle me rassure. Depuis quelques mois, elle vit au monastère avec moi. Elle habitait à Alep, mais là-bas, la vie est devenue trop dure à cause de la guerre. J’y suis allé l’autre jour pour donner un cours de liturgie, j’en suis revenu brisé. Je n’ai même pas pu aller voir la maison de notre enfance, ni le grand parc, autrefois si beau avec ses arbres centenaires, ses parterres de fleurs, sa pelouse soignée et ses petits bancs où l’on s’asseyait pour jeter les miettes de notre goûter aux oiseaux. On entend les bombes pleuvoir sur certains quartiers de la ville, si bien que personne n’ose plus s’y aventurer. Ma sœur ne se sentait plus en sécurité. Elle m’a demandé de venir à Mar Elian. C’est une grande joie pour moi de la savoir si proche. Comme elle est douce, ma petite sœur, comme elle est tendre ! Ses mots sont toujours délicats. À chaque fois que nous parlons, elle me dit de tenir bon, de garder l’espoir, elle m’encourage à aider ceux qui sont dans le besoin et qui viennent au monastère réclamer un peu de nourriture ou quelques vêtements.

Alors que je me décide à aller lui parler, une voix m’interpelle : « Abouna ? » Je me retourne. Un homme à l’allure de djihadiste entre dans la cour. Il vient vers moi. Que me veulent encore ces fanatiques ? Je ne peux m’empêcher de trembler un peu. On entend dire tellement de choses sur eux : les exactions barbares, les fréquentes disparitions… Il y a deux ans, nos évêques orthodoxes Yohanna Ibrahim et Boulos Yazigi ont été enlevés et on ne les a toujours pas retrouvés. Pas plus que le père Paolo, mon frère, qui a disparu en juillet 2013 aux alentours de Raqqa. Après tout, pourquoi y échapperais-je ? Les djihadistes connaissent bien mes positions. Je ne me suis jamais engagé politiquement car, en tant que prêtre et chrétien, je n’ai pas à choisir de parti : je dois rester proche de tous les hommes. J’ai d’ailleurs refusé de prendre les armes que l’on me proposait. Et j’ai toujours interdit à mes paroissiens de s’engager dans une quelconque résistance armée. Mais pour les combattants, de quelque camp qu’ils soient, ne pas choisir, c’est déjà trahir. Aussi, pour eux, je suis un kâfir 6