Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libros de Vanguardia

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

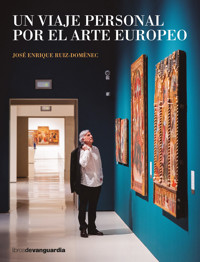

José Enrique Ruiz-Domènec relata aquí un viaje para ver de cerca una selección de pinturas que, 'escuchadas' con atención, explican cómo se ha forjado Europa, sus ideales y sus logros. Es un viaje real, explicado etapa a etapa, obra a obra, desde Cortona (Toscana), pasando por Cracovia, Estocolmo o París, hasta Barcelona, en dieciséis etapas. A menudo ha sabido obtener un asiento exclusivo y un tiempo detenido para contemplar esas obras en silencio en sus respectivos museos y para saber qué decían a sus coetáneos. Y qué nos dicen a nosotros hoy. Sin un rostro, afirma el autor, ninguna idea tiene sentido. Las obras de arte seleccionadas son la encarnación de distintos momentos y aspiraciones: la destreza como la divinidad de la modernidad, la concordia para superar el conflicto, la mujer que se libera de las fantasías masculinas o la del Renacimiento que apuesta por una civilización artística, el amor por encima de las convenciones... Al ser humano siempre le queda la lentitud para redimirse, para reencontrarse con la belleza, la verdad y la historia, para que la vida sea un verano eterno.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

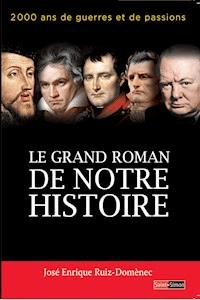

José Enrique Ruiz-Domènec

Un viaje personal por el arte europeo

Índice

CubiertaPortadaDedicatoriaEpígrafeLas etapas del viajeIntroducción1. Tocar el cielo en Cortona2. Una exposición de superficie en Arezzo3. Derecho materno en Florencia4. El rostro de una princesa en Verona5. Neblina de verano en Venecia6. Un gesto inmortal en Cracovia7. El palacio de los secretos en Skokloster8. Lección de anatomía en La Haya9. Embajadores eminentes en Londres10. El fondo del abismo ignorado en París11. Los remolinos del corazón en la Gare d’Orsay12. El espíritu de la caballería en Munich13. Ese quantum de luz en Milán14. Un enigma sin resolver en Madrid15. El adiós a la aventura en Valencia16. Bajo un manto protector en BarcelonaPara saber másSobre este libroSobre José Enrique Ruiz-DomènecCréditosA Ana Godó, que desde un primer momento creyó en este viaje

Fundar un verano: esa debe ser nuestra meta.

Rainer Maria Rilke, Diario de Florencia (1898)

Solo di quando in quando una voce interiore, soffocata, mormorava: “Questo lo chiamano divertimento, ma io ‘non’ mi diverto”.

Iris Origo, Immagini e ombre (2023)

Introducción

Durante el pasado verano imaginé un viaje personal por el arte europeo. Todos los lugares que me dispuse a visitar tenían una pintura que por sí sola explicaría la trama de la historia forjadora de nuestra memoria social. El objetivo era situar correctamente las circunstancias encajando la pintura a la que le rendía visita en el gusto estético que he gestado a lo largo de años de estudio desde que, de joven, leí Der Cicerone de Jacob Burckhardt. Ojalá eso justifique en cierta medida el entusiasmo por algunas pinturas que el lector encontrará a continuación, aunque advierto ya de entrada que no se trata de un canon sino más bien de un particular museo imaginario. A este respecto puedo decir que estas estampas son en cierto modo una posible respuesta a la clásica pregunta de si se viaja para ser mejor.

Tres Torres, Barcelona, junio de 2025

• La anunciación,Fra Angelico (c. 1434-1436), temple sobre tabla (175 x 180 cm), expuesto en el Museo Diocesano, Cortona. |MUSEO DIOCESANO DI CORTONA

1. Tocar el cielo en Cortona

‘L’aurora de bianco vestita’

Estoy en Cortona, en la Piazza Signorelli. Es sábado, día de mercado. Me encuentro bien por los primeros bagliori del sol mientras leo: “Noi in quanto persona dobbiamo attuare per essere nel miglior modo possibile una natura umana perfetta che abita il mondo”. Esto escribió Athos Turchi, tras recorrer como peregrino los parajes que desde Montepulciano alcanzan Montalcino pasando por Pienza, San Quirico y Bagno Vignoni, y de los que dejó huella en el librito L’uomo visto dalla Val d’Orcia. Reflexiona, de paso, sobre lo sucedido hacia el año 1400 en las ciudades de Toscana, cuando surgió una corriente artística que reclamaba la rinascita, el renacimiento, del gusto de los antiguos para incentivar a los modernos.

La virtù alimentó los esplendores de una cultura que hizo del arte la expresión superior de la vida humana y cuyo efecto obsesionó a Stendhal durante su viaje por Italia hasta el extremo de convertirse en un síndrome repetido en los ánimos de la gente que acude a estas tierras a la llegada de la primavera. Los atavíos de gala del popolo grasso, la burguesía mercantil, contrastan con el fervor franciscano al que sometieron el ritmo cotidiano de la existencia. Una mentalidad que encontró en el gran maestro Giotto a su pintor cuando los frailes de la vecina Asís le contrataron para que ilustrara en las paredes de la basílica la vida de Francisco, a quien, tal vez más que cualquier otro italiano de cualquier otra época, se le reconoce la santidad como el atributo de su modo de ser. Y no porque despreciara la naturaleza humana: un fraile que se encuentra a gusto con el hermano lobo que se le aparece en una gruta de Gubbio no puede por menos de tener en cuenta el agire umano sobre la naturaleza que el arte de Giotto reactivó gracias al recurso del azul mineral como inesperado relevo del fondo de oro.

Ignoro si los turistas que ocupan la terraza de la cafetería con sus bolsos y sus comentarios en voz alta se percatan de esa sensibilidad religiosa y que hoy integra la ética estoica dominante en los círculos de viajeros fascinados por la pintura renacentista. Sin embargo, me temo que, en su mayoría, los turistas que veo sentados a mi lado están en la plaza, tomando un capuchino, atraídos por la novela de Frances Mayes Bajo el sol de Toscana, incluso por la película que se hizo de ella con Diane Lane de protagonista. Pero no desespero.

Stamani è una bella giornata per un incontro con Fra Angelico. Aquí mismo, cerca del Teatro Signorelli en el que una vez escuché arias de ópera, me hago el propósito de encontrar la pintura que me permita pensar en el mensaje del cielo con el que pueda combatir los terribles abismos de la noche. Pronto, antes de lo que pudiera imaginar, me viene a la memoria la figura de Luca Signorelli, que nació aquí, donde vivió la experiencia más intensa de su vida. La cuenta Giorgio Vasari, y creemos que es una leyenda: el asesinato de su joven hijo al que le hizo un retrato antes de ser enterrado “con el fin de poder contemplar lo que la naturaleza le había dado y la desgracia le había arrebatado después”. Fue ese recuerdo, apostilla Vasari, el que impulsó a Luca, a los 60 años, a encerrarse en la sombría capilla gótica de Orvieto, una inhóspita ciudad pontificia en esos años, para pintar los frescos El día del juicio final que marcaron a Miguel Ángel cuando se interesó por ese tema en la Capilla Sixtina. Son escenas del fin del mundo que, no por deseado, deja de ser terrible, porque en ellos se vislumbra el infierno que describió Dante. No sigo ese camino. Yo he venido a Cortona a estar cerca del cielo.

Un dibujo sinuoso

Hay un resto de la cultura etrusca en este deseo de estar cerca del cielo. Antes de morir hay que vivir en armonía con el mundo que has habitado durante años, aunque sea a pesar tuyo. Y esa armonía me la puede dar la tumba de Camucia, que está a mi alcance con solo subir las escaleras del trecentista Palazzo Casali y llegar a sus salas nobles donde se ubica el MAEC: Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona. En Cortona, es visita obligada, me dijo Maurizio Harari en la sede de la Fundación Rovati de Milán cuando me presentó Il sogno di Ulisse que me acababa de publicar la UTET. Lo cierto es que ese conjunto escultórico puede llegar a ser el elemento más idóneo para iniciar la búsqueda de esa percepción dolorosa que a veces se tiene al constatar el profundo dualismo interior de nuestras vidas que nos hace pertenecer a dos mundos a la vez. Pero no me decido a dar ese paso: los dos mil y pico años que me separan de las tumbas de arte etrusco me llevan a desistir. Termino mi agua frizzante con ghiaccio e limone, dejo un billete de cinco euros encima de la mesita, introduzco mi cuaderno en mi cartera, me coloco el sombrero y me encamino pausadamente en dirección al Museo Diocesano.

El Museo Diocesano está situado en la misma plaza donde se alza la catedral que, en 1515, sirvió para que el historiador Francesco Guicciardini recibiera con boato al papa Medici León X, el hijo de Lorenzo el Magnífico. No quiero hablar de ese edificio tan ecléctico, hecho al modo romano, pero con muchos añadidos hasta el día de hoy. Un San Pedro del Vaticano en pequeño que a muchos les parece affascinante. No me sorprende. El modelo difundido por los papas llega a Cortona, cuya fortaleza de Girifalco, levantada por los Medici, aún mantiene el sabor de los viejos tiempos. El Museo Diocesano sigue cerrado. Para hacer tiempo me acerco a la balaustrada para ver el Val di Chiana y anoto mientras espero: lamento que no sea el ocaso, cuando el sol le ofrece a este paisaje una foschia dorata, que decía René Schneider, perito en Cortona y en sus alrededores, como muy bien sabe Raffaella Cavalieri. El Museo Diocesano acaba de abrir las puertas, por fin. He venido a ver La anunciación de Fra Angelico.

El mensaje

La devoción jalona el camino artístico de este pintor al que antes de profesar y convertirse en beato (al menos así le llamó Vasari) se le conocía como Giovanni da Fiesole (1395-1455), al ser natural de esta localidad en la colina florentina. Fue para cumplir un encargo del mercader de telas Giovanni di Cola di Cecco, que emprende la tarea de pintar La anunciación para la iglesia de Santo Domingo de Cortona. Y fue ahí donde estuvo varios años hasta su traslado a la iglesia del Jesús que con el tiempo se convirtió en el museo en el que ahora se halla. Total, la tabla se movió de un extremo a otro de la vieja ciudad romana amurallada.

Nada más verla, se percibe su valor intrínseco. Es la devoción, y no el amor al arte, la que la inspira. Los rostros de los personajes principales, la Virgen María que recibe la noticia, el ángel que es el encargado de dársela, son sacados de visiones místicas, no de modelos humanos. Quizás porque lo exige el argumento de anunciar un mensaje que viene directamente del cielo.

Anunciar que ella es bendita entre todas las mujeres porque lleva en su vientre a Jesús es una bella historia que inspiró a numerosos artistas desde comienzos del siglo XIV: a Duccio di Buoninsegna en una escena de la parte posterior de la Maestà de 1308-1311, hoy en Siena (Museo dell’Opera Metropolitana); a Simone Martini en una tabla de 1330 hoy en la Galleria degli Uffizi, y en otra de 1339, hoy en Museo Real de Bellas Artes de Amberes; a un maestro anónimo en 1390 que realiza una tabla hoy en Cleveland, colección Arthur Sach; o al mismo Fra Angelico que en 1438 la pinta al fresco en el corredor de San Marcos de Florencia. De toda esa larga tradición, en Cortona se retiene la parte esencial: la Virgen escucha el mensaje con los brazos cruzados y mirando fijamente al arcángel sin temblor ni resignación, mientras un libro de horas cae sobre su regazo, aunque levemente escorado a la derecha.

Tensión a medio estallar. La anunciación del mensaje se produce en un pórtico corintio, que evoca la arquitectura de Brunelleschi, reciamente terrenal en el decorado, con un arco donde destaca el tondo con la figura de Isaías. Fra Angelico deja claro que el gesto de María y su disposición ante el ángel responde a la actitud de quien espera en soledad, mientras aprende con la lectura el sentido de la devoción. La juventud es un impulso mucho más anhelante que la añoranza melancólica que en el fondo no deja de ser más que una queja. La primavera del corazón se enciende ante el mensaje, a pesar de que la Virgen permanece serena como un día despejado, mientras escucha las palabras que van a cambiar el curso de la historia de la humanidad. El espectador actual tiene la impresión de que se trata simplemente de un sueño porque se resiste a tolerar el milagro del amor divino.

Empero, la buena nueva anotada por Lucas en el Evangelio que lleva su nombre se visualiza en las letras doradas que salen de las bocas de la Virgen y del ángel como también lo hace en la recreación de la naturaleza que les rodea como símbolo del estado de ánimo de ambos protagonistas. Evoca con predilección un atrio más que una morada, cuyo austero mobiliario compuesto de una silla con espaldar es el único testigo del cruce de palabras entre los protagonistas. Ante la noticia que anuncia el ángel en latín: “Spiritus Sanctus supervenit in te” (el Espíritu Santo descenderá sobre ti), la Virgen, con la firmeza que obtiene de la lectura, responde (en latín también): “Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum” (he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra). Respuesta que da paso al laudo del ángel, misterioso y turbador: “Virtus Altissimi obumbrabit tibi” (la virtud del Altísimo extenderá su sombra sobre ti).

Esta breve conversación nos acerca a la sensación que tenemos cada vez que estamos ante una anunciación, al vernos integrados en ese momento mismo y en ese preciso lugar, y no en otro y en otra parte. Y así, cuando contemplamos el jardín que rodea el pórtico abierto donde ella leía esperando la llegada del Espíritu, descubrimos las intenciones de Fra Angelico al pintar este cuadro: hacernos participes del gran momento como si hubiésemos recorrido en unos segundos cien mil leguas para gozar de él. El sentimiento de encogimiento de nuestro ser se concentra entonces en los detalles con los que se nos invita a mirar adecuadamente.

Fra Angelico no es lo bastante naturalista para que sus paisajes sean los que pronto realizarán Botticelli o Leonardo, pero se atiene a una verdad mística que viene de lejos, de tal modo que nos sorprende con las estaciones del año.

Caen los velos

Fra Angelico opta por la narración visual de la historia que explica la sentencia final del ángel: la virtud del Altísimo extenderá su sombra sobre ti. Lo hace en la predela inferior: los desposorios de la Virgen, la visitación (aquí, si nos fijamos bien, veremos en el fondo el lago Trasimeno cercano a Cortona como se atisba desde la colina de la iglesia de Santo Domingo), la adoración de los Reyes Magos, la presentación del Niño en el templo, la dormitio. En verdad, la predela es una obra maestra dentro de la obra maestra. Pero hay algo más.

Para verlo, debemos dirigir la mirada a la parte superior izquierda de la tabla. Allí, en una esquina apenas advertida, aparece el origen de todo: la expulsión de Adán y Eva del paraíso.

Caen los velos: el origen como lugar de la verdad. Las razones de lo que sea que anuncia inician su historia en una historia humana. Fra Angelico aborda los detalles, prestando atención a los azares de los comienzos y al espacio donde tuvieron lugar en una línea que hasta hace poco se pensaba exclusiva de la devoción moderna que dio paso al gótico borgoñón de Jan van Eyck y que se creía ajena a la pintura de Toscana. Hoy sabemos que no es así. Un estudio del profesor Georges Didi-Huberman ha enderezado el rumbo sobre Fra Angelico. Hay que situar la metafísica del pintor para buscar el alma del mundo en la lejana idealidad del origen.

El origen como procedencia, pero también como lugar donde los individuos muestran el éxtasis en forma de colores como manchas de nubes vespertinas (Cortona al atardecer en los días de verano), como chorros de luz sobre un fondo de oro; o, para decirlo al modo de Didi-Huberman, “como una poesía de la luz, cuyos versos declaman ese misterio que se despliega entre estas dos superficies, una regular, curvilínea, celeste, la otra irregular y terrestre”. En suma, lo más intenso de La anunciación es el análisis del mensaje del ángel con su invitación a situarnos cerca del cielo. ¡Ah! Y una sobria advertencia: la sensibilidad con la que debe abordarse la descripción de cada una de las historias que llevan hasta el instante glorioso en el que la Virgen descubre su destino en la vida. Una vez más, la pintura es teología visual al invitarnos a prestar atención a los más pequeños detalles de una existencia marcada desde sus inicios por la mano de Dios.

La anunciación de Fra Angelico es una pintura del Renacimiento italiano que va más allá de sí misma. Verla infunde esperanza en el futuro de la humanidad: una sensación rara en este siglo XXI. Por supuesto, una sola pintura no nos hará mejores personas, y lo que estamos viendo en Cortona no es solo una batalla cultural: es una invocación espiritual; pero la cultura del Renacimiento en Italia, que diría Jacob Burckhardt, constituye una parte nada desdeñable de nuestro legado sobre el modo de valorar la belleza. Y las personas que salen a la calle, tras haberla visto, son conscientes de llevarse consigo un mensaje nuevo, ese mensaje es: la verdad existe y la humanidad debe insistir en buscarla.

Una manera moderna

En la década de 1430, en las ciudades de la Toscana, el uso cromático de contrastes entre lo celeste y lo terrenal suscitó un tremendo alboroto, resultado de un fuerte interés por la maniera moderna. Fra Angelico contrapone el verde del césped y el blanco sucio y terroso del pórtico de mármol con el oro de la divinidad, expresado por la epifanía luminosa de la paloma del Espíritu Santo que revolotea sobre la Virgen y por los chorros de luz que llegan hasta el sitial de la Virgen extendiéndose en las aureolas, las alas y adornos del manto del ángel, y las estrellas de las bóvedas. Chorros de luz con los que se ofrece un toque casi naturalista a la creación divina. He dicho casi, todavía no es el toque de Botticelli cuando ilumina la Venus naciente bajo el efecto de la espiritualidad griega.

En cambio, La anunciación de Cortona asume la idea que Masaccio planteó en la iglesia del Carmine: la pintura es realmente una cosa mentale, una idea que se extiende por Toscana con Domenico Veneciano y sus alumnos, todos ellos compelidos a fijar las líneas del paisaje al modo de Andrea del Castagno en la Última cena de Santa Apolonia de Florencia; al igual que precisar el valor del rostro humano, como hace Veneziano en Retrato de Matteo Olivieri (National Gallery de Washington) o Filippo Lippi en Retrato de hombre y mujer frente a frente (Metropolitano de Nueva York). Con la pintura como una cosa mentale buscan alcanzar la gloria que los griegos de la edad clásica lograron con la escultura.

Los condotieros que gobiernan las ciudades quieren un retrato. Urden un plan para conseguirlo: el mecenazgo público hace frente al mecenazgo privado de las entidades religiosas. Y así muestran al mundo lo modernos que son. Como grito de la batalla cultural, le falta algo, o alguien que sea capaz de entrar en el mundo interior de estos individuos. Llegan el Sassetta y Domenico di Bartolo.

Fra Angelico se aleja. Se va a Roma a trabajar para las capillas del Vaticano. Pierde la tensión mística de la serie sobre la anunciación de la Virgen y le abre la puerta, sin pretenderlo, a Andrea Mantegna. Entonces empieza la convención tan apreciada en los años cincuenta del quattrocento por la astrología de la mano de Francesco del Cossa en Ferrara. La trama de la pintura pasa ser el elemento central del debate artístico donde la escenografía lo es todo. La procesión de los Magos de Benozzo Gozzoli es el referente con su aplastante uso de los retratos de los Medici en la cabalgata y el intento calculado de propaganda política de una familia que aspira a gobernar la ciudad y después el mundo.

Mis horas en Cortona tocan a su fin. Cierro el cuaderno de notas. He quedado con unos amigos en La Bucaccia. Ellos ya están sentados y a punto de saborear los umbricelli de la casa. Me cuesta entrar en su sabor porque rondan en mi mente las palabras de Joseph Joubert, tras dejar el encargo que le había hecho Napoleón de ser el inspector de universidades, “El cielo es para los que piensan en él”.

• El sueño de Constantino,Piero della Francesca (1452-1466), escena V de 'La leyenda de la Vera Cruz', fresco, iglesia de San Francisco, Arezzo. |BASILICA DI SAN FRANCESCO

2. Una exposición de superficie en Arezzo

Fabular desde muy temprano

Desde Camucia-Cortona a Arezzo, en tren, a primeras horas de la mañana cuando en el horizonte aparecen unas nubes que matizan el cielo azul, iguales a las que vemos en la Entrega de las llaves a san Pedro del Perugino. Los viajeros son en su mayoría gente de la zona vestidos de modo informal, según los tiempos que corren. Abundan las bolsas de plástico. Una niña de corta edad recorre el pasillo ante la atenta mirada de su madre, que sonríe sin decirle nada, mientras un par de turistas holandeses que hablan muy alto cruzan miradas de reprobación con los pasajeros. Su equipaje es simple: se nota que han dejado las maletas en un agroturismo de los muchos que hay en la región. En la fila en que me he sentado no hay nadie, de momento. Aunque faltan tres minutos para que salga el convoy. Me pongo a leer una nota en mi cuaderno con tapas de color crema; no llego a terminarla cuando toma asiento enfrente una pareja formada por una glamurosa joven con una blusa de seda beige claro y un musculoso muchacho con zapatillas deportivas, rapado y un tatuaje en el brazo que muestra con orgullo al despojarse de la sudadera con el logo de un equipo de fútbol. Se cierran las puertas y continúo con la lectura de mi cuaderno.

El trayecto es corto y se ha hecho rápido. Sin retrasos. La madre de la niña mira por la ventana y masculla algo que no logro deducir. Es puro patois de la zona, que de muy joven había escuchado entre los facchini, los porteadores de maletas de las estaciones, unos personajes ahora inexistentes. Me espero a que se libere el vagón. Avanzo despacio por una calle poco transitada en dirección al convento de San Francisco. He venido hasta aquí para ver un fresco de Piero della Francesca.

Un enigma llamado Piero

¿Por qué Piero della Francesca? Su nombre suena cada vez que nos acercamos a la pintura italiana del siglo XV. Su estilo fascina. Sus argumentos han engendrado lo que somos los europeos: lo que sentimos y lo que pensamos, aunque esta afirmación hubiera molestado al entrañable Alexis-François Rio pese a su declarada admiración por Piero. Pues solo el tesón de este maestro triunfa sobre la tempestad de acero que sostenía a los condotieros; solo la mirada de largo alcance y la lisura de los rasgos de su arte matiza el terror a través de la belleza. Por eso estoy aquí, en Arezzo, para analizar el misterio de la Vera Cruz.

Veamos como fue. Piero nació en 1415, y a los 30 años, con el nombre de Piero di Benedetto, firmó un contrato con la fraternidad de Santa María de la Misericordia de Sansepolcro para pintar la tabla que se colocaría en el oratorio (o en la iglesia) y por la que recibió 150 florines de oro. Tal era la exigencia de que no dejara la obra en manos de un joven de su taller, que se acordó que “ningún pintor podrá poner su mano en el pincel que no sea Piero mismo”.

Domenico Veneziano le enseñó los principios del dibujo correcto y el sólido modelado, aunque nada hizo para que desarrollara lo que llevaba dentro de sí, la solemnidad poética de una imaginación moral que le hizo destacar entre el nivel medio de los artistas de su época. Los frescos de La resurrección en el pórtico de la Compañía de los Hermanos Misericordiosos en Sansepolcro dan muestra de su lejanía de lo terrenal. Con tales credenciales llega a la ciudad de Arezzo: la ciudad de los acaudalados Bacci, cercanos a los franciscanos; y lo hace repleto de lecciones para asir la belleza a partir del principio de proporción que enlaza nociones pitagóricas con la armonía universal.

Todo está relacionado

Un consejo atrevido: asumamos el mundo de Piero donde todo está relacionado. Todo quiere decir que la verdad, la espiritualidad y la justicia son algo más que sermones lanzados desde el púlpito por los frailes: son mensajes que abren el mundo a la poética de la naturaleza. Es la actitud que adopta Piero al llegar a la basílica de San Francisco para seguir la obra del maestro Bicci de Lorenzo, que se había encargado hasta su fallecimiento de la decoración del altar mayor.

Sin estropear la sorpresa a quien aún no haya visitado los frescos del coro de Arezzo, creo que puedo contar que, desde los primeros momentos, Piero ordena fragmentos de una historia sobre la Vera Cruz, basados en una larga tradición con mucha leyenda encima, y esa historia le da fuerzas para hallar un estilo que ignoraba poseer, y lo radicaliza de una manera que puede ser aceptado por la comunidad de franciscanos de Arezzo. La historia que se le pide continuar es un regalo para cualquier cristiano, pero también es un acto de amor civicus, amor a la ciudad, como en los viejos tiempos del fin de la antigüedad que ahora busca rememorar. Un acto de amor a la ciudad, lejos de la idea del evergetismo grecorromano, es una oferta radical pues está teñida de la heroica démesure capaz de inspirar a los fieles la aceptación de que la riqueza apuntale el arte por encima de las limosnas o cualquier otra actividad piadosa.

Y eso sin tener en cuenta las grandes exploraciones de la poesía neoplatónica que en esos años se hacía en las ciudades de Gubbio (en el círculo de Federico da Montefeltro) o de Florencia (en el círculo de los Medici), y el hecho gratamente subversivo sobre el impacto del altruismo del pueblo llano en el imaginario social del siglo XV. Ese era el desafío de Piero. Decide no afrontarlo solo. Esta vez se rodea de un equipo al que a veces le deja determinados fragmentos de la obra, aunque las osadías pictóricas las guarda para él ante un hipotético encuentro con lo que más le interesa entonces, como pintor y hombre de ciencia, resolver el problema de la percepción visual. Y así alcanza lo que Michael Baxandall denomina, en frase acertada, el ojo de la época. Los frescos de Arezzo son en este sentido una exposición de superficie.

Y no porque desprecie indagar el pasado ni prestar atención al futuro: un pintor que se encuentra tan a gusto en la recreación de un momento clave de la historia cristiana (el hallazgo de la Vera Cruz en Jerusalén a iniciativa de Elena, la madre del emperador Constantino) no puede por menos de tener en cuenta en lo instantáneo de su paleta ese episodio presente en la memoria social de la cristiandad latina. Piero medita sobre él en la confección de los frescos que dispone en tres niveles sobre las paredes laterales y el fondo. La ordenación no sigue la sucesión de los acontecimientos que culmina en el hallazgo de la Vera Cruz; sino que se atiene a las impresiones de algunos de sus episodios en la sensibilidad religiosa de la ciudad, abiertamente favorable a los franciscanos. Son doce escenas que se ajustan a través de un ritual que solo Piero conoce en su integridad. Un fascinante trabajo inspirador de muchos comentarios entre los estudiosos.

Grandeza y servidumbre de la perspectiva

¡Los frescos de Piero della Francesca en la basílica de San Francisco en Arezzo! Al verlos me doy cuenta de las razones por las que deben ser considerados como el fin de un ciclo pictórico que comenzó en Altamira y el inicio de otro nuevo asentado en la disposición de pigmentos sobre la superficie de dos dimensiones para referirse a algo que es tridimensional. Todo acontece en unos pocos metros: grandeza y servidumbre de la perspectiva.

El modo de forjar este espíritu de la perspectiva sobre la realidad sigue envuelto en la polémica. Cuando uno se detiene unas horas (¡sí, unas horas!) en estos frescos de San Francisco comprende que exista polémica entre expertos. Entonces se justifica la idea de permanecer durante más tiempo del que te conceden los gestores de las visitas. No será en vano respirar a fondo el aire emanado de los frescos para comprender mejor a Piero. Parte de ello se debe a la necesidad que tiene de reafirmar una postura nueva dentro de la convención, lo que le exige introducir novedades dentro de acuerdos emanados de los patronos y previamente aceptados.

Gracias a la observación de estos frescos descubrimos cómo Piero somete el tema iconográfico a las exigencias de su manera de pintar. Esta actitud, dijo Roberto Longhi, en la que el nocturno fabulador del gótico se alía con el clasicismo antiguo. Se trata de un modo de pintar que obsesiona a quien lo sigue de cerca, como ahora yo; o en otro momento al mismísimo Pier Paolo Passolini que recurrió a ellos para diseñar los vestidos de la gente que aparece como acusadora de Jesús en su inolvidable película El Evangelio según san Mateo. Seguimos en ello. Las preguntas no cesan. Pronto, se acudirá a la IA para hallar respuestas. Entonces será el fin. Puede que la máquina diga algo sin sentido.

De momento, por uno de esos azares afortunados, estoy solo ante los frescos. A esta hora nadie ha venido a verlos. Me alegro porque no hay nada mejor que el silencio para entenderlos. Silencio y tiempo. Y algo de vivencia artística que me hace pensar en la luz de Caravaggio o en las tonalidades de Rembrandt. Doy vueltas y más vueltas sobre los frescos con estas ideas surgidas de la admiración y de eso que aún llamamos el poder del arte. ¿Y si el problema no es pictórico ni estético, sino doctrinal? Porque, ¿qué orden sigue esas doce escenas? Tal vez el que quiere Piero o el que le imponen los franciscanos. Vamos a ver: desde la muerte de Adán (escena I) hasta las figuras de los profetas Jeremías e Isaías (escenas XI y XII), reteniendo su esencia para explicar estos episodios de la historia sagrada. Estoy cada vez más convencido de lo que una vez me dijo Georges Duby sobre el modo de mirar las obras de arte: los guías dedican tanta energía a describir los detalles que acaban por descuidar la esencia.

¿Dónde debemos posar la mirada? He aquí la cuestión. Hay que elegir. ¿Hemos desatendido esa capacidad humana de la elección como una forma de no comprometerse? Puede que sí.

El mensaje de un sueño

Me detengo en la escena número V, dedicada al famoso sueño de Constantino: una de las primeras escenas nocturnas de la historia de la pintura, donde una enigmática luz produce sombras, reflejos y contrastes entre los personajes de modo que la visión se convierte para el emperador en un sueño sublime y milagroso, que diría Longhi. Bueno, eso pensaba también yo para mis adentros, pero nunca lo hubiera dicho de no habérmelo confirmado el insigne estudioso. Duele que el mundo del arte sea así; pero al cabo es necesario. Eso es lo que pasa con la historia de la historia del arte. Detengámonos.

La escena Sueño de Constantino ha sido aclamada siempre, desde que William Young Ottley (1771-1836) descargara toda su pasión por el arte como responsable del departamento de Prints & Drawing