5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

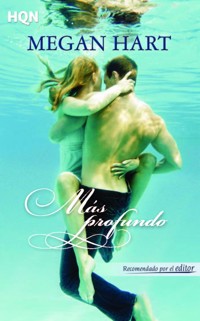

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQN

- Sprache: Spanisch

Estoy en un tren. No sé en qué parada tengo que bajar; solo sé que el tren va rápido y el mundo de fuera se desdibuja. Debería bajar, pero no bajo. El universo me está gastando una broma cósmica. Yo tenía mi vida, una vida agradable con todo lo que una mujer puede desear, y de pronto aparece algo que ni siquiera sabía que podía llegar a tener. Una oportunidad de sentirme satisfecha y contenta. Y, quizá incluso, en alguna ocasión, delirante y exuberantemente feliz. Así que aquí estoy, en un tren que escapa por completo a nuestro control. Si pudiera hacerme creer a mí misma que todo ha ocurrido por casualidad, que no he podido evitarlo, que me he visto arrastrada, que esto no es culpa mía, sino del destino, ¿sería más fácil? La verdad es que no sabía que estaba buscando esto hasta que encontré a Will, pero debo de haber estado buscándolo durante todo este tiempo. Y ahora no es cosa del azar, ni del destino, ni nada me arrastra. Soy yo la que decide. Y no sé cómo detenerme. Ni siquiera sé si quiero parar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 424

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2013 Megan Hart

© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Un viaje por tus sentidos, n.º 104 - 1.5.16

Título original: Tear You Apart

Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-8143-3

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Cita

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Si te ha gustado este libro…

Para todos aquellos que alguna vez han perdido su voluntad, Coach, bus, midicoach and microbus registrations buenas noches y que soñéis en color.

A veces el amor no comienza de la manera más honorable y su final… su final puede partirte en dos. Entre uno y otro momento está todo aquello por lo que vivimos.

Ann Patchett, del ensayo El sentido de un final.

Esta es una historia de amor

Capítulo 1

Al bajar del tren, he tomado un taxi, pero eso no ha evitado que la llovizna de finales de marzo destrozara todo lo que tan esmeradamente había preparado horas antes en mi casa, esta misma tarde.

Estoy ahora con el pelo empapado y pegado contra la frente y las mejillas. La ropa me cuelga, mojada, gélida y pesada. Las medias negras, que estaban empapadas, me las he quitado en el cuarto de baño de la galería, las he envuelto en una toalla de papel y las he guardado en el bolso. Y mis piernas se muestran manifiestamente blancas. En vez de aspirar a tener una copa de vino blanco en la mano, me muero por una taza de café, o, mejor todavía, por un chocolate caliente. Con nata.

Estoy desesperada por tomar algo dulce.

Se supone que debería haber postres, pero lo único que encuentro son trozos de queso transpirando sobre la bandeja entre los restos del saqueo de unas sofisticadas galletas saladas. El cuenco de lo que parece miel con mostaza seguramente no está mal, pero el que contiene la salsa de mayonesa con especies tiene aspecto de un terreno abonado para un problema gastrointestinal. Cortesía de la lluvia, estoy más fría que el queso, las salsas o el vino.

Todavía no he visto a Naveen. Está coqueteando con todo el mundo, pero no puedo enfadarme con él. Esta galería nueva es emocionante. Nueva York es muy distinta que Filadelfia. Naveen necesita causar una gran impresión con esta inauguración. Seguro que dentro de un rato se acercará a mí. Siempre lo hace.

Ahora sostengo la copa de vino en una mano y coloco la otra justo debajo de mi seno para apuntalar el codo mientras estudio la fotografía que tengo delante. El artista la ha ampliado a un tamaño considerable. Calculo que cincuenta por cien, aunque siempre he sido pésima con las medidas. El tema de la fotografía parece encajar con el tiempo que hace fuera. Una calle mojada y charcos en los que brilla la gasolina irisada. Un niño con unas botas de goma de color rojo permanece en uno de ellos, contemplando su propio reflejo. ¿O es una niña? No lo distingo. Tiene el pelo largo, una gabardina sin una forma precisa y facciones neutrales, sin un género definido. Podría ser un niño o una niña.

No me importa.

No me importan un maldito comino ni esa fotografía, ni su tamaño, ni si es suficientemente grande como para garantizar que alguien se gaste la formidable cantidad de dinero que figura en el precio. Sacudo un poco la cabeza, preguntándome cómo se le habrá ocurrido a Naveen colgar esto en la exposición. A lo mejor debía un favor a alguien… o una mamada. Lo de la mamada sería una mejor inversión.

Siento un cosquilleo, un hormigueo en la nuca. El peso de una mirada. Doy media vuelta y encuentro a alguien detrás de mí.

–Haría falta una casa como un castillo para poder colgar esa porquería.

La voz es suave. Ronca. Casi tan neutral como el rostro del niño de la fotografía. Espero un instante antes de mirarle a los ojos, pero en el segundo en el que lo hago, mi cerebro le sitúa en un espacio preciso. Hombre. Macho. Es un hombre, exacto, a pesar de la suavidad de su voz.

No me está mirando a mí, sino a la fotografía, así que puedo quedarme mirándole durante más tiempo del que se considera socialmente aceptable. Tiene el pelo del color de la arena mojada, en punta y hacia delante sobre la frente y con mechones peinados contra las mejillas, por delante de las orejas. Por la parte de atrás lo lleva corto y ralo, dejando la nuca al descubierto. Tiene un aspecto un tanto desaliñado, no como el de un tipo que llevara muchos días sin afeitarse, pero sí el de alguien que, como poco, ha decidido darle una tregua a la cuchilla. Viste traje oscuro, camisa blanca y corbata oscura y estrecha. Aire retro. Y unas Converse de color negros en los pies.

–¿Y quién va a pagar esa cantidad por esto? Vamos, hombre…

Desvía la mirada hacia mí durante un segundo o dos. Me descubre mirándole fijamente. Señala la fotografía.

–No está tan mal.

No estoy segura de por qué me siento obligada a decir algo bueno sobre la fotografía. Estoy de acuerdo en que es una porquería sobrevalorada. En realidad, podría considerarse una burla del verdadero arte. Yo también debería enfadarme por estar perdiendo el tiempo mirándola, como si el consumo de belleza fuera algo limitado. Diablos, a lo mejor lo tiene.

A lo mejor he perdido la cantidad de belleza que puedo consumir en un día contemplando esta estupidez. Vuelvo a estudiarla otra vez. Técnicamente, no tiene ningún defecto. La iluminación, la exposición y el enfoque son correctos. Pero no es arte.

Aun así, alguien la comprará porque la verán como la he visto yo. Advertirán el encuadre perfecto del disparo, la pseudo originalidad del tema, el tapiz de colores tenues dentro de un marco interesante. Se convencerán de que es suficientemente original como para impresionar a sus amigos, pero la fotografía no les compelerá a sentir nada, excepto, quizá, la vanidosa satisfacción de haber conseguido una ganga.

–Parece arte –digo–, pero en realidad no lo es. Y esa es la razón por la que alguien pagará miles de dólares para colgarlo en el salón que solo utilizan en Navidad. Porque parece arte, pero en realidad no lo es –repito.

El hombre se frota la barbilla.

–¿Tú crees?

–Sí. Estoy segura. Naveen no le habría puesto precio si no creyera que es posible venderla.

Le miro de reojo, deseando ser suficientemente atrevida como para observarle fijamente cuando él me mira a la cara, como lo he hecho cuando él estaba mirando hacia otro lado.

–Mejor. Yo también necesito pagar el alquiler. Me vendrían muy bien unos cuantos cientos de dólares.

Claro que es un artista. Los hombres con ese aspecto en un lugar como este siempre son artistas. Normalmente, hambrientos. Este está suficientemente delgado como para haberse saltado unas cuantas comidas. Al estar cerca de él, percibo un olorcillo a tabaco y pana, lo cual no tiene el menor sentido, puesto que no viste ninguna prenda de pana, pero lo tiene porque es así como yo funciono. Los olores y los sonidos me afectan de forma diferente a como le afectan a los demás. Veo colores donde no debería ver ninguno. El olor a pana es bastante habitual.

–¿Esa fotografía la has hecho tú?

–Sí.

Asiente, no sin orgullo, a pesar de lo que ha estado diciendo minutos antes.

Si hubiera estado criticando la obra de otro artista, me habría gustado menos, aunque estuviera diciendo la verdad. Ahora me cae mejor.

–En realidad, no es tan mala.

Frunce el ceño y sacude la cabeza.

–Mientes fatal.

Todo lo contrario, creo que soy una mentirosa soberbia.

Mira de nuevo la fotografía y se encoge de hombros.

–Pero seguro que alguien la comprará porque parece arte, pero no es una obra exigente. ¿Es eso lo que pretendías decir?

–Sí.

–Tú eres la experta.

Se encoge de nuevo de hombros, cruza un brazo sobre su pecho y apoya en él el otro codo mientras mira fijamente la fotografía. No me pasa desapercibida su postura. Es un espejo de la mía. Se muerde la uña del pulgar. Debe de ser una vieja costumbre, porque tiene la uña con el borde desigual.

–La única razón por la que hice esto fue Naveen, ¿sabes? Me dijo que quería algo más comercial. No cabezas de muñeca con bolígrafos clavados en las cuencas oculares y cosas de ese tipo.

Soy una mentirosa excelente, pero no una buena jugadora de póker. Conozco la fotografía de la que me está hablando. Lleva meses en la sala de atrás de la galería que tiene Naveen en Filadelfia, años, quizá. Por supuesto, siempre he dado por sentado que era imposible venderla, lo cual no explica que lleve tanto tiempo allí colgada. Yo bromeaba con él diciéndole que la conserva por razones sentimentales. Quizá sea cierto.

–¿Esa fotografía también es tuya?

Se echa a reír.

–Will Roberts –se presenta.

Acepto la mano que me tiende. Los dedos son callosos y ásperos y, por un momento, imagino el ruido que harán al acariciar una pieza de tela, como un pañuelo, por ejemplo. Su mano rasparía incluso sobre una superficie suave. Susurraría.

–Elisabeth Amblin.

Cierra la mano alrededor de la mía. Durante un extraño momento estoy convencida de que me va a besar el dorso de la mano. Me tenso, esperando el roce de su boca sobre mi piel, pero es ridículo, porque, por supuesto, no piensa hacer nada parecido. La gente no hace ese tipo de cosas con una desconocida. Difícilmente llegarían a hacerlo incluso dos amantes.

Tengo una imaginación salvaje, lo sé, de modo que cuando me suelta la mano, no puedo evitar sentirme ligeramente decepcionada. Permanece el recuerdo de sus dedos, de la forma en la que han rozado los míos. Por muchas cremas caras que me ponga, no tengo una piel suave como la seda. Y, aun así, ha estado bien. Su caricia ha provocado un susurro.

–Eres amiga de Naveen.

–Sí, podría decirse así. Tenemos una especie de relación de amor-odio –me interrumpo para juzgar su reacción–. Le encanta que yo trabaje a cambio de prácticamente nada y yo odio que no me pague más.

Will se echa a reír. La risa ondea en arroyos azules y verdes con guiños de un oro chispeante. Me mira con los ojos entrecerrados. Tiene una boca de labios finos y dientes muy blancos. No debería resultar atractivo con esa risa, que transforma de tal manera su rostro, pero hay algo contagioso en él. Yo también me río.

Hay música en la galería, un cuarteto de cuerda rasgueando penosamente los acordes del Canon de Pachelbel y Para Elisa. Deben de ser estudiantes, porque Naveen jamás habría pagado a unos músicos profesionales. Me pregunto con cuál de ellas suele acostarse, porque, al igual que esa fotografía que cuelga en la sala de atrás y de otras cosas que hay en la galería, yo incluida, Naveen se aferra a las cosas por motivos sentimentales.

En la galería hay comida también, aunque un poco deslucida. Y hay vino. Pero no hay muchas risas, y llamamos la atención.

Will echa la cabeza hacia atrás para soltar unas cuantas carcajadas más y después me mira.

–Supongo que debo ir a mezclarme con la gente.

Quiero que se quede un poco más. Quiero que deje de hacer algo que debería estar haciendo, pero a lo que decide renunciar por mí. Y yo podría retenerle, pienso de pronto, al verle deslizar la mirada por mi cuerpo, por mi ropa empapada y mis piernas desnudas. Ya ha tocado mi piel. Conoce mi tacto. Y quiero que quiera conocer mucho más.

–Claro, ve –inclino la barbilla, señalando la sala–. Yo también tengo cosas que hacer.

Soy una gran mentirosa.

–Encantado de conocerte, Elisabeth –Will me tiende de nuevo la mano.

En esta ocasión, no albergo ninguna fantasía sobre sus labios en el dorso de su mano. Es una tontería. Nos estrechamos la mano formalmente. Con firmeza. Me vuelvo y finjo interés en esa porquería que no es arte para no tener que ver cómo se aleja.

Naveen me encuentra delante de unas piezas de cerámica colocadas sobre un estrecho pedestal. No me gustan. Técnicamente son adorables. Son comerciales. Se venderán bien. Y eso es bueno para la galería, aunque no lo sea para mí. Porque apestan a estiércol. A lo mejor es por el barro del que están hechas. O a lo mejor es una de esas señales retorcidas de mi cerebro que superponen y mezclan mis sentidos. Sea como sea, las estoy mirando con el ceño fruncido en el instante en el que mi amigo me rodea con los brazos y me estrecha contra él.

–Ya tengo varios encargos para este artista.

La sonrisa de Naveen es muy blanca. Él huele a una mezcla sutil de colonia cara y la crema que utiliza para su pelo negro azabache. Esos son sus olores: cualquiera podría percibirlos.

Cuando Naveen habla percibo el sabor del algodón de azúcar, suave, dulce y delicado. A veces, cuando escucho a mi amigo, me duelen los dientes. Pero me gusta el algodón de azúcar, casi tanto como escuchar a Naveen, porque somos amigos desde hace mucho, mucho tiempo. Él podría ser una de las únicas personas que me conocen tan bien como me conozco a mí misma. A veces, incluso mejor. Deslizo la lengua por mis dientes durante un segundo antes de contestar.

–No me gustan.

–No tienen por qué gustarte.

Me encojo de hombros.

–Es tu galería.

–Sí –esos dientes blancos otra vez, esa sonrisa–. Y se venderán. Me gustan las cosas que se venden, Elisabeth. Tú lo sabes.

–¿Como esa? –señalo con la cabeza la atrocidad de Will.

–¿Tampoco te gusta esa?

Me encojo de hombros otra vez.

–Es una porquería, Naveen. Incluso el propio artista lo piensa.

Se echa a reír, y yo me encuentro delante de una noria bajo un cielo de verano, con el pelo recogido en un par de trenzas y las manos llenas de caramelo hilado. No es verdad, por supuesto, pero es así como me siento.

–Has conocido a Will.

–Sí, le he conocido.

Busco a Will entre la multitud y le veo en una de las alcobas de la sala, coqueteando con una mujer que no tiene el pelo aplastado y despeinado ni lápiz de labios corrido. Una mujer que parece no haber comido desde hace años. Se inclina hacia él. Y se echa a reír.

La odio.

Desvío la mirada antes de que Naveen me descubra observándoles, pero ya es demasiado tarde. Sacude la cabeza y me aprieta el hombro con delicadeza. No dice nada. Supongo que no hace falta. Alguien le llama y se va a hacer de relaciones públicas. Se le da mejor que a mí, así que le dejo esa labor a él.

Es tarde, se está haciendo más tarde y debería marcharme. Naveen me ha ofrecido quedarme en su casa. Ya lo he hecho en otras ocasiones. Me cae bien su esposa, Puja, pero sus hijos son demasiado pequeños. Cuando me quedo en su casa, me agasajan con abrazos y besos pegajosos y despertares al amanecer, y me invade la sensación de que debería echarle una mano a Puja en cosas como los pañales y las comidas. Hace mucho tiempo que mis hijas dejaron de necesitar ese tipo de cuidados y no los echo de menos.

–Todavía estás aquí.

Me vuelvo. El sonido de su voz camina de puntillas por mi espalda y me cosquillea la nuca.

–Sí.

Will inclina ligeramente la cabeza para mirarme.

–¿Te gusta algo de esta exposición?

–Claro que sí –sería desleal decir otra cosa, ¿no?

–Enséñamelo.

Me siento atrapada. Y perdida. Busco en la sala algo que pueda señalar.

–Sí, ese cuadro. Ese cuadro me gusta.

Un lienzo blanco con rayas negras. Y un círculo rojo. Parece algo que cualquier niño de primaria podría hacer, pero, de alguna manera, tiene que ser arte, porque está enmarcado y colgado de una pared. Cuando lo miro, veo las siluetas suspendidas de unas mariposas, pero solo durante un instante. Nadie más podría verlas; los demás solo ven el blanco, el negro y el rojo. Pero son las mariposas las que me llevan a elegirlo. No me encantan, pero destaca por encima de todos los demás. Me gusta.

–¿Ese? –Will mira al cuadro y me mira a mí después–. Es bastante bueno. Pero no es el que pensaba que ibas a elegir.

–¿Cuál pensabas que iba a elegir?

Will señala uno con la barbilla.

–¿Quieres que te lo enseñe?

Vacilo. No sé por qué. Por supuesto que quiero que me lo enseñe. Tengo curiosidad por saber qué piensa de mis gustos. ¿Cómo puede pensar que sabe lo suficiente sobre mí como para adivinar lo que puede gustarme?

Will me agarra del brazo y me conduce por la sala entre el público de la galería, todavía considerable a esta hora, pero supongo que la mayoría de la gente vive en Nueva York o, por lo menos, se aloja cerca de la galería. Hay otra alcoba en la parte de atrás, está decorada con gasas y ristras de lucecitas parpadeantes. El interior de la alcoba es curvo, de manera que resulta difícil colgar cuadros allí. Esa es la razón por la que ni siquiera me he acercado esta noche. No podría enfrentarme a otro de esos apestosos jarrones.

–Mira.

Will se detiene, pero no me suelta el codo. De hecho, se acerca todavía más a mí.

–Esto es lo que te gusta.

La pieza es sencilla. Una pieza de madera tallada. No es una pieza figurativa, pero evoca el cuerpo de una mujer. Las delicadas curvas de las caderas, los muslos y los senos, los rizos y las vueltas de su pelo. No es una mujer, pero lo parece. Sin pensarlo, la toco. Tiene el tacto de una mujer. Cierro la mano y la aparto. No debería haber tocado la pieza. Los aceites de mis dedos podrían dañarla. No es una pieza de museo, pero, aun así, no está bien destrozarla.

Y Will tiene razón. Me gusta. No tengo espacio para algo así en mi casa, pero, de pronto, la quiero.

–¿Sabes de quién es?

Ya estoy buscando el nombre del artista.

Will no dice nada. Le miro, pensando que estará sonriendo, pero no es así. Me está observando.

–Sabía que te gustaría.

Mi cuerpo se tensa. No estoy segura de si no me gusta lo que dice o me gusta demasiado. Sea como sea, frunzo el ceño.

–Pareces sentirte orgulloso.

Will mira hacia aquella pieza de madera que no debería parecerse a nada, pero parece una mujer.

–Me gusta averiguar los gustos de los demás. Me refiero a que… para mí es importante, ¿sabes? Para un artista que quiere vender sus porquerías.

–¿Para ti todo consiste en eso? ¿En vender cosas? Yo pensaba que los verdaderos artistas querían… ya sabes… hacer arte.

Ríe quedamente.

–Claro, pero también tengo que pagar el alquiler y comer. No hay mucha gente que pueda vivir del arte.

Desde luego, no mucha de la que está exponiendo esta noche en la galería de Naveen. En Nueva York hay galerías como esta por todas partes. La competencia es feroz. Le dije que se conformara con la galería de Filadelfia, pero él insistió en expandirse. Todavía no estoy segura de que esto vaya a funcionar.

–Entonces… te gusta saber lo que le gusta a la gente para poder así venderles tus cosas.

–Claro –la sonrisa de Will es un poco taimada–. Y tenía razón sobre ti, ¿verdad?

–Sí –por alguna razón me cuesta admitirlo.

Él asiente como si acabara de revelar un secreto. Y a lo mejor lo he hecho.

–Te gustan las cosas lisas, suaves.

Retrocedo un paso. ¿Cómo es posible que sepa algo así? Diablos. Hasta hace unos minutos no estoy segura de que yo misma lo supiera.

Will vuelve a asentir.

–Sí, lisas. Y curvas. No te gustan las cosas afiladas. Los ángulos y esas historias. No te gustan las cosas muy puntiagudas.

–¿Y a quién le gustan? –mi voz es cualquier cosa menos suave.

–Hay personas a las que les gusta –vuelve a mirar otra vez la madera tallada–. Deberías comprártela. Te haría feliz.

Mi risa suena entrecortada.

–¿Y quién ha dicho que necesito ser feliz?

–Todo el mundo necesita ser feliz, Elisabeth –dice Will.

¡Oh, mi nombre!

Cuando dice mi nombre lo veo vibrando en tonos azules, verdes y grises. Esos no son mis colores. Yo soy roja, naranja y amarilla. Marrón. Mi nombre es el otoño avanzando hacia la oscuridad del invierno, pero no cuando Will lo pronuncia. Cuando dice mi nombre, veo el verano, veo el mar.

Pestañeo con fuerza y tengo que desviar la mirada. La respiración se me agolpa en la garganta. Estoy segura de que no sería capaz de pronunciar siquiera una palabra.

–Deberías comprar esa pieza –me repite Will.

–No la quiero.

Me haría feliz, pero mi casa tiene rincones, ángulos y líneas afiladas. En mi casa no hay espacio para algo así.

–Claro que la quieres –dice Will, inclinándose un instante hacia mí. Solo una exhalación.

Naveen me salva. Se coloca detrás de Will y le agarra del hombro con fuerza suficiente como para hacerle tambalearse un poco. Will frunce el ceño y aprieta los puños durante uno o dos segundos antes de relajarse mientras esboza una sonrisa con tanta rapidez que parece que nunca ha estado enfadado.

–¿Qué quiere Elisabeth? –pregunta Naveen con una sonrisa de tiburón.

Antes de que ninguno de nosotros pueda contestar, una de las músicas, una joven con el pelo corto y en punta para compensar su escasa estatura, se acerca hacia nosotros dirigiéndole a Naveen una sonrisa excesivamente despreocupada. Lleva en la mano lo que parece un recibo garabateado. Tiene la línea de ojos corrida y, sí, la juzgo por tener un aspecto tan descuidado.

–¿Puedo hablar contigo de esto?

Naveen le dirige una sonrisa considerablemente menos despreocupada que la suya y me guiña el ojo. Le rodea el hombro con el brazo y acaricia con las yemas de los dedos la piel suave y bronceada de la parte superior de su brazo, desnuda gracias al vestido de tirantes.

–Claro, Calysta. Hablaremos en mi despacho, ¿de acuerdo? Betts, ¿estás bien? ¿Te llamo mañana?

–Te llamaré yo –dice él–. Y sí, estoy bien.

Will espera hasta que han cruzado media sala antes de volverse hacia mí.

–¿Y eso?

Me encojo de hombros.

–No es asunto mío.

Me mira con los ojos entrecerrados.

–Está casado ¿verdad?

–Sí.

–Pero esa no es su esposa.

–No –contesto–. No es su esposa.

Will les dirige otra mirada y sacude lentamente la cabeza. Después, desvía la mirada de nuevo hacia mí. Una mirada astuta, de soslayo, llena de encanto. Me recuerda a un zorro, pienso de pronto. El pelo que se alza ligeramente en punta en la parte superior de sus orejas, el modo en el que se aplasta contra sus mejillas, el arco liso y perfecto de sus cejas.

Se acerca de nuevo a mí. Confidencias secretas.

–¿Que te parece si nos vamos tú y yo de aquí?

Capítulo 2

Yo pensaba que quería llevarme a una cafetería. Eso es lo que piensa cualquiera cuando un desconocido te pregunta cerca de la media noche que si quieres un café. Todavía no estoy familiarizada con el barrio. Naveen abrió la galería hace un mes y aunque consigo llegar y salir de él, no conozco la zona.

Will sí. Él vive cerca de Chinatown. A mí me encanta Chinatown. Me encanta ir a comprar palillos y cucharas para la sopa. Se pueden comprar en cualquier parte, pero me parecen mucho más auténticos cuando los compro aquí. Si pudiera, tendría una colección entera de esos gatos saludando con su pata en movimiento constante. Gatos del dinero. También me encantan. Normalmente son rojos y dorados y a mí, el movimiento rítmico de sus garras me huele a limones frescos.

Debería sorprenderme cuando, en vez de a una cafetería con porciones de tarta en una vitrina giratoria, me lleva a un edificio de piedra con barras de metal ornamentales en las ventanas y una puerta que abre con un teclado. Debería retroceder, mostrarme vacilante cuando se vuelve en la puerta para dirigirme una sonrisa astuta y ladeada, como la de la galería. No debería subir con él a su apartamento, donde, en esta ocasión, me sostiene la puerta para que pase delante de él, aunque el espacio es tan pequeño que le rozo el pecho con el hombro al entrar.

Debería irme a casa.

Pienso en ello. Me imagino a mí misma reculando con las manos en alto. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa nerviosa. Me imagino a mí misma buscando un taxi. Recrear aquel escenario me lleva unos treinta segundos y para entonces ya es demasiado tarde. Estoy dentro.

Es un loft, por supuesto. Así es como viven los artistas. Debió de ser un almacén en otro tiempo, o una fábrica. Suelos de madera, paredes de ladrillo y vigas enormes. El cuarto de estar y el comedor conforman un gran espacio con un pasillo que conduce hacia lo que presumo son el cuarto de baño y el dormitorio. Es un auténtico loft, con una escalera en espiral que hace que el corazón me duela de envidia.

–Quiero un apartamento –digo en voz alta sin darme cuenta.

Will me mira.

–Pues consigue uno.

Me echo a reír.

–Tengo una casa. No necesito un apartamento. Pero quiero uno.

Un lugar que no tenga que compartir. Con estanterías de obra y una cocina pequeña y alargada que jamás utilizaré porque nunca cocinaré. Suelos de madera y cubiertos de alfombras. Una cama enorme y mullida con todas las almohadas para mí. Un lugar silencioso, de rincones curvos solo para mí. Estaría lleno de arco iris y del olor de la arena del mar.

–Entonces consigue uno –repite Will, como si fuera tan fácil como bajar a una tienda de apartamentos y comprarlo–. Eh, ¿te apetece un café?

Es tarde. Tomarme un café solo servirá para quitarme el sueño, pero, por supuesto, precisamente por eso lo necesito.

–Sí, por favor.

Will tiene una sofisticada cafetera que muele los granos de café y calienta el agua a la temperatura precisa. No puedo explicar por qué eso me hace reír, pero así es. Will me dirige una sonrisa mientras me apoyo en el mostrador, un mostrador resplandeciente, de metal pulimentado, como los que se pueden encontrar en un restaurante.

–¿Qué pasa? –me pregunta.

Me encojo de hombros.

–Es solo que no imaginaba que tuvieras una cafetera tan sofisticada. Eso es todo.

Will se inclina también, lo suficiente como para tocarme el pie con el suyo en el caso de que estire la pierna.

–¡Oh! Eso. No es mía. Era de mi esposa.

Miro instintivamente a mi alrededor, buscando señales que evidencien un toque femenino, aunque no estoy segura de en qué podría consistir exactamente. Flores y cojines, imagino. La fragancia de un perfume. Will se echa a reír. Me ha pillado.

–Mi ex –enfatiza–. Era mi mujer. Ella se llevó el gato y yo me quedé con la cafetera.

–¡Ah!

La máquina escupe y sisea mientras vomita el líquido negro. El aroma es increíble. Solo café, nada extraño. Aun así, es maravilloso.

Me sirve una taza. Después sirve otra para él. Saca una botella de un armario. Whisky Bushmills.

–¿Quieres un poco con el café?

–Eh… no.

Es casi la una de la madrugada. Tengo que irme dentro de unos minutos si no quiero perder el último tren.

No debería estar aquí.

–¿Estás segura? –mece la botella, tentándome, y se sirve una generosa dosis–. Está bueno.

Estoy segura. Pero hace mucho que no bebo whisky… Vaya, ni me acuerdo de cuándo lo bebí por última vez. De hecho, ¿alguna vez he bebido whisky? Seguramente durante aquellos días de ofuscación etílica de la universidad en los que nos bebíamos todo lo que caía en nuestras manos, bebí whisky.

Le tiendo mi taza.

–No me pongas demasiado.

–Eso es imposible –contesta mientras sirve una saludable dosis. Levanta su taza y espera a que yo haga lo mismo con la mía–. Slàinte.

–¿Eres irlandés?

Bebo un sorbo vacilante. El café está caliente y muy rico. El whisky todavía mejor. Ambas son bebidas fuertes y golpean mi garganta primero y después el estómago con calor. O a lo mejor no debería mentir. Lo que realmente estoy bebiendo es su manera de mirarme.

–¿Quién no lo es? –levanta la taza y bebe sin hacer ni una mueca–. Ven. Quiero enseñarte algo.

–No serán tus grabados, espero –la broma no fluye con naturalidad, sino que, como todo en mí, surge de forma irregular, todo bordes rugosos y pies tambaleantes, ¿por qué mis palabras van a ser diferentes?

Will mira por encima del hombro.

–Algo así.

Titubeo entonces, solo un segundo. Después otro. Estoy en el apartamento de un desconocido tan tarde que pronto va a ser pronto. He tomado el whisky que me ha ofrecido. ¿Podría culpar a Will si él pensara que podría haber algo más que esto?

¿Me decepcionaría que no lo pensara?

En una esquina de aquel vasto espacio me señala un escritorio con un impresionante ordenador, montañas de carpetas y algunos papeles arrugados. Un poco más atrás cuelgan de una pared unas cortinas de terciopelo rojo. A su lado hay un anaquel metálico que contiene varios rollos de papel pintado. También una mesa con diferentes tipos de luces y un artilugio de tela y metal que he visto en alguna otra ocasión. No recuerdo cómo se llama. Caja de luz, quizá. Es algo que se utiliza para colocar los objetos que van a ser fotografiados.

–Aquí es donde surge la magia –enciende una de las lámparas, bañando todo de un resplandor dorado.

Protejo mis ojos durante un segundo, alegrándome de que el haz de luz se proyecte sobre una desvencijada silla de madera colocada delante de las cortinas de terciopelo, y no en mí. La luz revela cada grieta de la silla, cada astilla, cada defecto. Imagino perfectamente lo que haría si iluminara mi rostro.

Will abre una carpeta para sacar una fotografía de veinte por veinticinco centímetros de una mujer sentada tras un escritorio, tecleando en una antigua máquina de escribir. Va vestida como una secretaria fetiche. Falda negra y estrecha, camisa blanca, un lazo al cuello y tacones de una altura imposible. El pelo recogido en un severo moño, gafas cubriendo unos ojos maquillados con demasiadas sombras y delineador como para que el conjunto resulte apropiado para una oficina real. Estoy confundida.

–Arte publicitario –saca otra fotografía de la carpeta.

En ella aparece un hombre con traje y corbata sosteniendo un café en un vaso de cartón y un maletín. Will ondea la fotografía lentamente.

–¿Son tuyas?

–Sí –vuelve a guardarlas en la carpeta–. Con esto me gano la vida.

De alguna manera, eso me desinfla.

–¡Ah! No lo sabía.

–Tengo que comer –dice Will–. Pero mira esto.

Me hace un gesto para que me acerque y resistirse parecería, como poco, grosero. Permanezco a su lado junto al escritorio y nuestros hombros se rozan mientras rebusca en otra carpeta para sacar una fotografía de colores vivos en la que aparecen abrazados un hombre y una mujer. Llevan atuendos históricos. Ella con el pelo suelto y flotando al viento. Por cierto, el pelo de él también flota al viento. La fotografía que llega tras ella es la misma, aunque han añadido un fondo diferente y algunos efectos de estilo. También incluye un texto.

–¿Portadas de libros? ¿Haces portadas para libros?

–Cuando me contratan –Will sonríe y le da un golpecito a la fotografía con el dedo–. Esta me encanta. Es muy sexy, ¿no te parece?

Es una fotografía sexy, tengo que admitirlo. Aunque, sinceramente, es la clase de portada que mis ojos pasarían de largo en una librería. Al igual que el whisky, ¿cuándo fue la última vez que decidí leer una novela rosa? ¿Acaso lo he hecho nunca?

Will saca otra fotografía. Esta es más oscura. Una mujer vestida de cuero negro sostiene una pistola. Tiene el pelo negro recogido en una trenza que cae por su hombro. Miro sus botas con codicia. Es una noche para la envidia, pienso, mientras me acerco a él sin pensarlo para poder ver mejor la fotografía.

–Esa fotografía ya la he visto –digo–. Es de un libro de ciencia ficción, ¿verdad? Acaban de hacer una película del libro.

–Sí –responde con orgullo–. Fue un best seller.

Estamos muy cerca. Podría girar un par de centímetros en una dirección y ya no nos tocaríamos. Y dos centímetros en otra dirección y estaría presionada contra él. Imagino la flexión de los músculos de sus brazos si posara mis manos sobre ellos. No me muevo.

–Déjame hacerte una fotografía –dice Will.

Ya está. Retrocedo un paso, dos, sacudiendo la cabeza.

–No, de ninguna manera.

Mi reacción es demasiado vehemente para una petición tan simple, e inmediatamente me siento estúpida. Me obligo a no dar media vuelta y salir corriendo. Alzo la cabeza, cuadro los hombros y le miro a los ojos.

No está sonriendo. No se ríe. Will me está estudiando con una expresión seria que no soy capaz de interpretar, ni de igualar.

–¿Por qué no?

–¿Por qué iba a querer hacerme una fotografía? –dejo escapar una lenta y temblorosa exhalación.

–Me gusta hacer retratos. Es lo que más me gusta.

–Tú no quieres tener una fotografía mía.

Will mira la silla recortada contra la resplandeciente luz. Si me siento ahí, en esa silla, la luz caería sobre mí. Sería todo luz, nada de oscuridad. No quedaría nada oculto. No habría secretos. Lo vería todo de mí, cada arruga, cada grieta, cada pelo sin depilar. No pienso sentarme en esa silla por nada del mundo.

Will no dice nada.

–Y yo tampoco quiero una fotografía mía.

Agarra la cámara. Conozco el producto final del arte. Los lienzos, las fotografías impresas. Pero no sé nada de las herramientas que se utilizan para llegar a él. Pinturas, pinceles, lentes, aperturas de diafragmas, velocidad de obturación, arcilla y cristal. Puedo decirte si algo tiene realmente algún valor cuando la obra está terminada, pero no tengo ni idea del proceso de creación.

Sostiene la cámara cuidadosamente sobre la palma de la mano. El tamaño es impresionante. Yo solía tener una cámara sencilla, pero perdí el cargador. Ahora utilizo el teléfono para hacer fotografías cuando siento y necesito capturar un determinado momento. Pero, sobre todo, hago fotografías y me olvido de ellas hasta que llega el momento de actualizar el software y tengo que descargarlas en el disco duro de mi ordenador y, después, allí las olvido.

Will se lleva la cámara al ojo y enfoca hacia la silla. Hace una fotografía y mira la pantalla. Hace algunos ajustes y toma otra fotografía.

Yo no me muevo. No vuelve a preguntarme otra vez. Se limita a tomar otra fotografía de la silla, que tampoco se ha movido y no habla. Otra más. Una vez más, comprueba el resultado en la pantalla y juguetea con algunos botones.

De pronto, me encuentro sentada en esa silla, con el corazón en la garganta. La luz es tan intensa que tengo la sensación de que voy a tener que proteger mis ojos, pero descubro que no tengo esa excusa para cerrarlos. Lo veo todo. El resto de la habitación permanece casi en sombras, todo, salvo el círculo de luz en el que estoy sentada con las rodillas apretadas y las manos entrelazadas con fuerza en el regazo. Todo en mí es tensión, rigidez y torpeza. Intento respirar y el aire huele a metal. Siento un sabor a rosas.

Si me dice que me relaje, me levanto de un salto y me voy. Si me toca, explotaré. En esta situación, todo dentro de mí está en alerta, en tensión. Quiero temblar y no puedo.

Es solo una fotografía.

Pero él no la toma. Will se lleva la cámara al ojo, pero no dispara. Se limita a mirar. Después deja la cámara en la mesa y retrocede un paso.

–En otro momento –me dice.

Parpadeo, y vuelvo a parpadear.

–¿Qué?

Will me tiende la taza de café con whisky mientras me levanto de la silla.

–Déjame enseñarte otra cosa, ¿vale?

–Vale.

El líquido debería estar chapoteando en la taza, pero supongo que las manos no me tiemblan tanto como creo. Bebo un sorbo. Está tibio y se nota con más fuerza el whisky.

Will me mira a la cara, se echa a reír, recupera la taza y vuelve a dejarla en el escritorio.

–No tienes por qué tomártelo. Pero mira esto y dime qué te parece. Y, Elisabeth…

–¿Sí?

–Sé sincera.

Comprendo lo que quiere decirme en cuanto quita la sábana que cubre una fotografía enmarcada apoyada contra una pared, debajo de una ventana. Hay otras apiladas, media docena por lo menos, con otra docena de fotografías más pequeñas cerca de ellas. Es una fotografía en blanco y negro de un árbol con las ramas desnudas como dedos extendidos y recortados contra un cielo sin nubes. El fotógrafo ha captado las sombras de tal manera que las ramas alargadas de los árboles parecen sus raíces. Es imposible decir cuál es el color del cielo. En la impresión aparece de un blanco limpio. Imagino que debía de ser un cielo claro, azul claro.

La fotografía no tendría por qué tener nada de especial. Ansel Adams hizo miles de fotografías de la naturaleza y está considerado un maestro. Pero la fotografía de Will no tiene nada que ver con las amplias escalas de Adam. Es la fotografía de un árbol, de un cielo. Me entran ganas de llorar.

–¿La pondrías en tu casa? –pregunta Will–. ¿La pondrías en el vestíbulo para impresionar a tus invitados?

–No –no me he postrado de rodillas ante él, aunque la fotografía me hace desearlo–. Si la comprara, la colgaría en un lugar de mi casa en el que solo yo pudiera verla.

Sonríe. He contestado correctamente. «Ahora», pienso cuando Will me toma la mano y tira de mí para acercarme a él, «ahora es cuando me besa».

Por supuesto que no. ¿Por qué iba a besarme? Acabamos de conocernos. No soy una modelo de portada. Voy hecha una zarrapastrosa, estoy despeinada, y soy suficientemente vieja como para saberlo. Will acaricia mi alianza de matrimonio.

Y, ¡ah! Eso es.

Tiene un reloj de cuco que no he visto al entrar y ahora cobra vida, marcando la media hora. Dos hombres sierran un tronco afanosamente mientras una noria gira. Se asoma un pájaro y trina una vez antes de retirarse.

–¡Mierda! –digo, y recupero la mano como si Will me la hubiera quitado–. Es tarde. Tengo que coger el tren…

–No vas a llegar.

Lo sabía cuando decidí venir a su casa, ¿no es cierto? El tráfico, la distancia, la lluvia. La hora. Podría fingir que estoy disgustada y sorprendida, pero la verdad es que estoy apenas disgustada y en absoluto sorprendida.

–Quédate aquí. Tengo una habitación de invitados –señala hacia el loft–. Puedes levantarte pronto y marcharte en el primer tren de la mañana. Si quieres, te prepararé unos huevos para desayunar.

Suena como si me estuviera animando, pero finjo no notarlo.

–No, no, no podría. Buscaré un hotel.

–No, de ninguna manera. No voy a dejarte vagando en medio de la noche, bajo la lluvia, intentando encontrar un lugar en el que dormir. Sería ridículo –sacude la cabeza–. Tengo un par de pijamas que te quedarán bien.

–Yo de verdad…

Quiero decir que no puedo, que no debo. Pero las palabras se quedan atascadas en mi garganta. No saldrán.

–¿Tienes que llamar a alguien? ¿Quieres avisar de que llegarás mañana a casa?

No hay nadie en casa. Las chicas están en la universidad, probablemente en alguna fiesta o acurrucadas en las camas de sus novios. No es que me guste profundizar mucho en ello, pero no soy tonta. Ross está fuera. Debería saber dónde está, qué está haciendo, pero aunque me lo dijo, no le presté atención. Sabiendo que iba a estar fuera, no me importaba.

–No, no tengo que llamar a casa.

Will sonríe.

–De acuerdo.

Will me presta un pijama. Es suyo, no un pijama heredado de su exesposa, como temía. Los pantalones son de franela desgastada y la camiseta es blanca, grande, suave y desgastada por los lavados. Debería sentirme violenta llevando su ropa, pero me la tiende con naturalidad junto a un cepillo de dientes todavía con su envoltorio, y el sentimiento de extrañeza queda fuera de lugar. La cama del loft es blanda, las almohadas esponjosas. No me sigue al piso de arriba para arroparme, así que, definitivamente, no tiene nada de misterioso.

Me duermo inmediatamente y me despierto cuando suena la alarma del teléfono. Solo he dormido cuatro horas, no son suficientes, pero tengo que levantarme para no perder el tren. Y para regresar a casa.

Pero antes, necesito ir al cuarto de baño. Me visto rápidamente. No estoy segura de qué hacer con el pijama de Will. Me decido por doblarlo pulcramente y dejarlo en la silla que hay a los pies de la cama. Bajo descalza la escalera de espiral, teniendo cuidado de no tropezar ni golpear nada, porque el apartamento es enorme, silencioso, y está lleno de ecos procedentes de sonidos tan tenues como el de la respiración.

Oigo el sonido de la ducha justo cuando estoy a punto de abrir la puerta, que descubro entreabierta. Me detengo, por supuesto. O, de hecho, no, porque abro ligeramente la puerta, solo un poco. El cuarto de baño está dispuesto de manera que miro directamente hacia una bañera con patas de garra y una ducha con mampara de cristal al lado. Además de envidiar el apartamento y codiciar las botas de la modelo de la portada, esa ducha despierta en mí una oleada de celos. Las baldosas, los ladrillos de cristal, la alcachofa de la ducha. Lo quiero.

El vapor se eleva entre la ducha y yo. Will está dentro, pero no lo suficientemente lejos como para ocultar ningún detalle. Allí está, desnudo bajo el agua, con la cabeza inclinada mientras el agua cae sobre él. Tiene los ojos cerrados y una mano apoyada en la pared. La otra alrededor de su miembro.

Ahogo el ruido que mi garganta comienza a hacer, pero me quedo paralizada. No puedo moverme. No quiero moverme, seamos sinceros, porque todo en aquella visión es bello, glorioso y ¡oh, Dios mío!, se está acariciando lentamente, como si fuera a tardar una hora en llegar al orgasmo. Arriba, abajo, retuerce la palma alrededor del prepucio… Dobla las rodillas y curva los dedos sobre las baldosas, pero se le deslizan porque no puede agarrarse a nada.

Si levanta la mirada, me descubrirá mirándole. Debería marcharme, no está bien estar viendo a alguien haciendo algo tan íntimo. Esto no es para mí.

Comienza a mover la mano a más velocidad. Abre la boca, el agua cae sobre ella y la desborda cuando Will alza el rostro hacia el chorro. Aprieta el puño con deliberación y yo observo la cadencia de los músculos de su brazo y su espalda y me detengo en un punto que está justo encima de su trasero, donde unos hoyuelos surcan su piel.

Quiero verle correrse. Lo ansío y lo deseo, de hecho, más incluso que este apartamento, las botas o la propia ducha. Quiero ver a Will estremecerse y gemir y terminar, y es ese deseo lo que al final me empuja a apartarme de la puerta. Recorro el pasillo y llego a la cocina, donde utilizo el cepillo de dientes que me prestó en el fregadero. Me cepillo los dientes y vuelvo a cepillármelos, me enjuago, escupo y vuelvo a enjuagarme otra vez. Cierro los ojos y mi mente se llena de la imagen de Will.

Sé que está aquí antes de volverme, pero aunque me preparo para verle envuelto en una toalla, le descubro con un par de vaqueros y una camiseta blanca idéntica a la que me prestó. Tiene el pelo húmedo y peinado hacia atrás. Va descalzo y evito cuidadosamente mirarle los pies, como si la visión de los pies desnudos fuera más íntima que la imagen de su miembro, grabada para siempre en mi mente.

–Hola –me saluda–. ¿Te vas? He pensado que por lo menos podría hacerte el desayuno.

–No, no te preocupes. No suelo desayunar de todas formas. Tengo que irme. De verdad, ya has hecho suficiente por mí –enjuago el cepillo de dientes y se lo tiendo, como si quisiera devolvérselo.

Lo acepta, pero lo deja en el mostrador.

–Por lo menos déjame darte algo para el camino.

Quiero protestar con más vehemencia, pero ya está abriendo la puerta de la nevera y sacando una jarra de zumo de naranja. El olor me hace la boca agua. Sé que sabrá a verano.

–Recién exprimido –anuncia Will–. Mi ex dejó también el exprimidor.

Me sirve un vaso, no un cuarto de vaso, no medio, sino un vaso casi rebosante. Nuestros dedos se rozan cuando me lo tiende, pero no se derrama el zumo. Me observa mientras lo bebo y, aunque pienso en dar solo un par de sorbos por educación, en el instante en el que el sabor golpea la lengua, tengo que hacer un esfuerzo para no beberlo de un solo trago. De hecho, lo termino más rápido de lo que habría sido educado y me limpio la boca con las yemas de los dedos cuando termino.

–¿Lo ves? –dice Will–. Nunca sabes lo sediento que estás hasta que alguien te ofrece algo de beber.

Capítulo 3

Solía recibir a mi marido en la puerta de casa cada noche, con independencia de la hora a la que regresara. Le esperaba aunque llegara muy tarde. Nunca he llegado a recibirle con el cuerpo desnudo y envuelto en un plástico transparente, ni con un Martini en la mano, y había días en los que la sonrisa de mi rostro era definitivamente forzada. Pero siempre salía a recibirle.

Ya no lo hago.

Por la forma en la que la tierra gira, uno pensaría que necesitaríamos correr sin movernos de nuestro sitio para evitar salir disparados, pero la verdad es que lo único que hay que hacer es girar con ella. Ross y yo nos casamos jóvenes, tuvimos a nuestras hijas, las vimos crecer y se fueron a la universidad. Jacqueline y Katherine tienen ahora veintidós años. Están a punto de graduarse en dos universidades diferentes, ambas situadas a varias horas de nuestra casa. Jac ha conseguido un trabajo para después de su graduación en otro estado y Kat está esperando noticias sobre unas prácticas que también podrían proporcionarle un trabajo.

Cuando las chicas comenzaron el instituto, yo volví a trabajar. Naveen llevaba varios años luchando con la galería de Filadelfia, pidiéndome repetidamente que trabajara para él y le metiera en cintura. Yo siempre había declinado el ofrecimiento, en parte porque era una madre a tiempo completo y, en parte, porque pensaba que trabajar con él podría poner fin definitivamente a una amistad que ya había sufrido una buena dosis de altibajos. Aun así, aceptar su ofrecimiento era más fácil que intentar encontrar trabajo por mi cuenta y aunque no necesitaba trabajar, quería hacerlo.

Fue entonces cuando dejé de esperar a Ross en la puerta. Porque los días que él llegaba a casa antes que yo, nunca salía a esperarme. Jamás encontré la cena esperándome al llegar a casa, ni la colada doblada, ni una copa de vino. Incluso cuando las chicas estaban todavía en el instituto, la mayor parte de los días, al llegar en invierno, me recibía una casa oscura y silenciosa porque ellas estaban en sus actividades extraescolares o con sus amigos. A él le encontraba siempre en su estudio, sentado en su butaca y con los pies en alto, cambiando de canal en la televisión. Yo le besaba obedientemente mientras él fingía escuchar mi respuesta después de haberme preguntado cómo me había ido el día y yo fingía que me apetecía contárselo.

No recuerdo el primer día que me molestó aquella situación. No me recuerdo preguntándome por qué, durante todos aquellos años, había hecho el esfuerzo cuando no había reciprocidad alguna. No fue algo brusco que saltara sobre mí y me mordiera ni como si alguien me hubiera cerrado una puerta en las narices. No es así como ocurre. Lo que sucede es que tú te casas, crías a tus hijas, ellas se van a la escuela y te descubres preguntándote de pronto qué demonios se supone que tenéis que hacer el uno con el otro sin la distracción de una familia que sirve para ocultar que ya no tienes ni idea, no solo de quién es el otro, sino también de quién eres tú misma.