Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Lifebiz20 Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Wir reden über die Dinge, die sonst nicht besprochen werden wir enttabuisieren durch Thematisierung. Und du kannst uns dabei helfen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen! Es erfordert Mut, über diese Tabus zu sprechen und wir hoffen, dir diesen Mut auf deinen Weg mitgeben zu können... "Die Interviews mit Betroffenen ermöglichen einen persönlicheren und näheren Zugang zu psychischen Themen. Ein Buch von jungen Menschen für junge Menschen!!" – Dr. Thomas Lackner und Mag. Anita Niederkofler der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall über die Themen Sucht und psychische Erkrankungen Gewinnerprojekt des Tiroler Ingenieur Nachwuchspreises in der Kategorie "Design" 2023.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 73

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

© Bichler Antonia, Binderlehner Selina, Handle-Hehn Ida

Herausgeber, Verlag:Herbert Schnalzer, Lifebiz20 VerlagFrösau 17, A-8261 Sinabelkirchenwww.lifebiz20.academy/verlag

Grafische Qualitätskontrolle:Markus Ponholdwww.grafik20.at

ISBN E-Book: 9783903440401ISBN Softcover: 978-3903440203

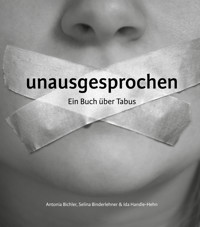

Unausgesprochen

Ein Buch über Tabus

Bichler Antonia, Binderlehner Selina & Handle-Hehn Ida

© Bichler Antonia, Binderlehner Selina, Handle-Hehn Ida

1. Auflage 2023

Inhalt

Armut

Interview mit einem Betroffenen

Sucht

Interview mit einer Betroffenen

Psychische Erkrankungen

Interview mit einer Betroffenen

Behinderungen

Interview mit einem Betroffenen

Körper

Interview mit einem Betroffenen

Sexualität

Interview mit einem Betroffenen

Wir widmen dieses Buch all jenen, die sich trauen, die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Hey du!

Nachdem du zu diesem Buch gegriffen hast, gehörst du zu jenen Menschen, die nicht davor zurückschrecken, Dinge zu hinterfragen. Dinge, die uns zwar ein Leben lang begleiten, aber in der Gesellschaft zu wenig Platz bekommen: Tabus.

Tabus sind gesellschaftlich gemacht, das heißt, sie sind eine unausgesprochene Übereinkunft, die unser Verhalten definiert. Mächtige Personen lenken damit Meinungen und ganze Weltbilder. Ziel eines Tabus ist es, eine Norm zu erschaffen und aufrecht zu erhalten, welche Menschen, die aus dieser herausfallen, ausschließt. Dadurch passiert es, dass der Großteil der Menschen diese Missstände ausblendet.

Hier wird Betroffenen eine Stimme gegeben, die sie dringendst brauchen und auch verdient haben.

Viel Spaß beim Lesen, Erkunden, Realisieren, Verstehen, Verknüpfen und Enttabuisieren wünschen dir:

Was ist ein Tabu?

Ein Tabu ist ein allgemeingültiges gesellschaftliches Verbot innerhalb einer Kultur, das auf einer unausgesprochenen Übereinkunft passiert. Von Tabus sind meistens Personen betroffen, die nicht in eine gesellschaftliche Norm zu passen scheinen.

Ein Tabu ist eine gesellschaftlich unausgesprochene Schweigepflicht über bestimmte Themen. Das Tabuisieren einzelner Themen macht diese spannender, da das „nicht darüber sprechen sollen“ einen gewissen Reiz mit sich bringt, es doch zu tun.

Tabus sind von einer breiten Masse anerkannte und ungeschriebene Regelwerke/Gesetzte, die besagen, über welche Themen man lieber nicht sprechen sollte. Klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch, doch tabuisieren wird als Werkzeug verwendet, um gesellschaftlich durchaus relevante Themen totzuschweigen, beziehungsweise in den Hintergrund zu drängen. Dies diskriminiert sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft.

Armut

Warum wird Armut tabuisiert?

Österreich ist eines der reichsten Länder weltweit, doch auch hier gibt es soziale Ungleichheiten, oft wird dies jedoch übersehen. Mit Argumenten wie „Wir leben in einem Sozialstaat, hier ist für alle gesorgt.“ wird impliziert, dass es in Österreich keine Armut geben kann doch leider schaut die Realität ganz anders aus. Mütter wissen nicht, wie sie Essen kaufen sollten, pensionierte Personen können sich notwendige Medikamente nicht leisten und Kinder haben nicht die Möglichkeit, Bildungsveranstaltungen zu besuchen. Mit der Armut kommt auch die soziale Isolation. Wer sich keinen Kaffee leisten kann, kann nicht mit ins Café gehen. Wer sich keine neue Kleidung leisten kann, wird abschätzig angesehen.

Armut ist also ein Problem, das auch in Österreich immer häufiger auftritt. Nach und nach steigt die soziale Ungerechtigkeit auch global gesehen. Das heißt, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Laut einer Studie von Oxfam ist das Vermögen der Reichen in den letzten fünf Jahren um 45% gestiegen, während das der Armen um 41% gesunken ist. Diese Tendenz hat auch viel mit der Corona-Pandemie und ihrem Effekt auf die Arbeitswelt zu tun.

Natürlich spielen beim Thema Armut auch Vorurteile eine große Rolle. Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, werden häufig als „zu faul, um arbeiten zu gehen“ oder als „Genießer von Wohlstand auf Kosten der Allgemeinheit“ bezeichnet. Dabei wird jedoch der ein oder andere wichtige Fakt vergessen: Auch viele arbeitende Menschen sind durch ihre prekären Arbeitsverhältnisse auf staatliche Unterstützung angewiesen außerdem sind einige Menschen durch Krankheiten oder sonstige Einschränkungen nicht in der Lage, arbeiten zu gehen.

Das Geld reicht kaum, um die Rechnungen zu zahlen. Egal wie viel wir sparen, am Ende bleibt nichts übrig.

Ab wann ist man arm?

Armut ist relativ, sie zeigt sich in reichen Ländern anders als in armen. Hat man in Österreich beispielsweise monatlich 300€ oder 500€, um zu leben, gilt man als arm, während man in Kalkutta damit gut auskommen würde.

Laut der EU-SILC 2021 (Europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen) sind 17% der österreichischen Bevölkerung armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Wenn Personen weniger als 60% des Medianeinkommens (mittleres Einkommen in einem Land) zur Verfügung steht, gelten sie als armutsgefährdet. 2021 lag diese Armutsgefährdungsschwelle bei 1371€ pro Monat. 208.000 Menschen in Österreich gelten als erheblich materiell depriviert. Sie sind mit Zahlungen wie Miete im Rückstand und können es sich nicht leisten ungeplante Ausgaben zu tätigen, ihre Wohnung richtig zu heizen oder einen PKW, eine Waschmaschine oder ein Handy zu besitzen.

Am Ende des Monats wird das Geld immer knapper. Ich bin es zwar schon gewöhnt und trotzdem kommen mir Tränen in die Augen, wenn ich auf die Rechnungen blicke. So viel zu zahlen, doch wir haben nur noch Münzen übrig.

Womit habe ich die Armut nur verdient?

Wer ist am häufigsten von Armut betroffen?

Besonders häufig betroffen sind Kinder, alleinerziehende Frauen, ältere Frauen, chronisch Kranke, Langzeitarbeitslose und Menschen ohne österreichische Staatsbürger*innenschaft. Seit Beginn der Corona Pandemie gibt es jedoch einige neue Personengruppen wie Einzelunternehmer*innen, junge Menschen, Gastronom*innen und Kulturschaffende, die durch plötzliche Arbeitslosigkeit in die Armut gerutscht sind. Großteils kannten diese Menschen vor der Pandemie keine finanziellen Nöte. Auch durch die Inflation, die im Sommer 2022 bereits bei 8% lag, rutschen immer mehr Personen in die Armut ab.

Warum gibt es Frauenarmut?

Warum mehr Frauen als Männer von Armut betroffen sind, hat mehrere Gründe. Einer davon ist vor allem der Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern, der auch als „gender pay gap“ bezeichnet wird. In Österreich liegt dieser bei 18,9%, das ist weit über dem EU-Durchschnitt von 13% und lässt somit unser Land nicht gut abschneiden. Der „equal pay day“, also der Tag, bis zu dem Frauen kostenlos arbeiten, war 2022 in Österreich am 21. Februar. Um tatsächlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erreichen, muss in Österreich also noch einiges getan werden.

Es gibt schon einige Initiativen, die Hindernisse für Frauen bei der Ausübung von Vollzeitstellen beseitigen oder die Anzahl von Frauen in Führungspositionen erhöhen sollen. Doch der „gender pay gap“ bleibt weiterhin ein großes Problem mit weitreichenden Folgen. Durch die geringeren Löhne haben Frauen oftmals Probleme mit sozialer Absicherung, besonders im Alter und bei Arbeitslosigkeit. Die durchschnittliche Pension für Frauen beträgt 982€, während die der Männer bei 1953€ liegt.

Durch das „männliche Ernährer-Modell“, nach welchem der Mann das Geld für die Familie verdient, während die Frau unbezahlter Arbeit wie der Kinderbetreuung oder dem Haushalt nachgeht, vergrößert sich das Armutsrisiko und die Abhängigkeit von Frauen enorm. Trennungen können hier ein Leben in Armut mit sich bringen. Das ist auch einer der Gründe, warum Frauen sich bei häuslicher Gewalt oft erst sehr spät oder nie Hilfe holen. Es gibt jedoch Organisationen, wie die Caritas, die Frauen dabei helfen, sich aus gewaltsamen Abhängigkeitsverhältnissen zu befreien und finanzielle Unterstützung leisten.

Die Belege stapeln sich. Zu viele Ausgaben und doch nicht genug zum Essen im Haus.

Was ist Kinderarmut?

Frauenarmut wirkt sich oft auch auf die Kinder aus. Wer in einem Haushalt mit drei oder mehr Kindern lebt und/oder in einem Ein-Eltern-Haushalt, ist häufiger von Kinderarmut betroffen. Oft gibt es keine Betreuungsplätze für diese Kinder, also muss ein Elternteil die Kinderbetreuung übernehmen und kann als Folge dessen nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen. Besonders problematisch ist das bei Alleinerzieher*innen.

Kinderarmut äußert sich auf verschiedenen Ebenen:

Von außen am offensichtlichsten ist vermutlich die materielle Ebene, sie bezieht sich auf den Wohnraum, die Kleidung und die Nahrung. All diese Dinge haben enorme Auswirkungen auf die Psyche, die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern. Neben überfüllten und dunklen Wohnungen, welche sich auf die Lernerfolge und das Sozialleben auswirken können, bewohnen auch 180.000 Kinder schimmlige oder feuchte Wohnungen, die enorme gesundheitliche Schäden mit sich bringen können.

Das bringt uns zu der nächsten Ebene, nämlich der gesundheitlichen. Schon bei der Geburt weisen arme Kinder ein niedrigeres Geburtsgewicht und eine geringere Körpergröße auf. Später sind sie häufiger in Unfälle verwickelt und leiden vermehrt an chronischen Krankheiten. Außerdem neigen sie eher zu gesundheitsriskantem Verhalten wie ungesunder Ernährung oder zu wenig Sport. Auch die psychische Gesundheit leidet unter der Armut: Der soziale Ausschluss wirkt sich beispielsweise negativ auf die Empathie der Kinder aus.

Die soziale Ebene hat jedoch noch weitere negative Auswirkungen: Kinder können es sich nicht leisten, auf Schulausflüge mitzufahren oder etwas mit Freund*innen zu unternehmen. Armut führt also zur Isolation und schränkt das Sozialleben von Betroffenen erheblich ein. Oft schämen diese Kinder sich und versuchen ihre Armut zu verstecken, wodurch ein enormer Stress entstehen kann. Besonders wichtig wäre soziale Zugehörigkeit auch in der Schule, denn wer nicht dazugehört, bricht mit höherer Wahrscheinlichkeit seine Ausbildung ab.