Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

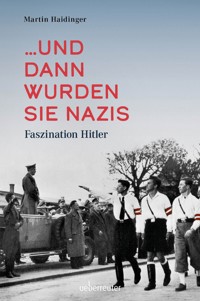

"Der Adolf war für uns einfach ein toller Typ!" Was faszinierte junge Menschen der 1930er- und 40er-Jahre am "Führer"? Warum folgten sie ihm blindlings in den Abgrund? Dieses Buch lässt Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen, die ihre Geschichten aus der Froschperspektive erzählen: Ein Hitlerjunge berichtet von Sprengstoffanschlägen, ein BDM-Mädchen schildert ihren Weg zwischen Überzeugung und Naivität, ein Widerstandskämpfer erklärt, warum er sich als Täter sieht. Selten gehörte Stimmen und unglaubliche Details – erschütternd, erhellend und unentbehrlich für das Verständnis dieser dunklen Jahre. STIMMEN ZUM BUCH: "Dieses Buch bietet bemerkenswerte Einblicke in das Innenleben des Nationalsozialismus und seiner verhängnisvollen Dynamik. So erscheinen zum Beispiel die Geschehnisse nach der 'Rosenkranz-Demonstration 'im Oktober 1938 bei allen notwendigen Vorbehalten gegen die mündliche Quelle zumindest in einem neuen Licht." Univ. Prof. Dr. Karl Vocelka, Historiker, emer. Vorstand des Instituts für Geschichte der Universität Wien "Martin Haidinger liefert ein ungewöhnliches Panorama von Täter- und Opfergeschichten ab und dringt damit tief in die Mentalitätsgeschichte 'kleiner' Nationalsozialisten und ihrer Gegner ein. Daraus lernen wir auch beklemmend viel über unsere Gegenwart und die Verführbarkeit von Menschen durch radikale Ideologien jeder Art." Dr. Kurt Bauer, Historiker, Autor von "Die dunklen Jahre" "Martin Haidinger ist ein profunder Kenner der österreichischen Geschichte. Bei ihm verbindet sich ein weiter Wissenshorizont mit tiefen Einsichten.Mit Blick auf die rege Forschungstätigkeit und Berichterstattung zum Nationalsozialismus fragt er: Wie viel zu diesem Thema ist noch nötig?Seine Antwort ist überzeugend: Nach wie vor müssen wir ergründen, wie ein Unrechtssystem und Adolf Hitler als seine Verkörperung zum Mythos und Faszinosum werden konnten. In Anbetracht gefährlicher politischer Entwicklungen und der Infragestellung demokratischer Werte leistet er einen bedeutenden Beitrag zu einem Zeitpunkt, in dem die letzten Zeugen der NS-Zeit als Gesprächspartner verlorengehen.Martin Haidinger lässt sie zu Wort kommen, ruft ihre Erfahrungen in Erinnerung: Geschichte in individuellen Porträts, mit menschlichem Maß, auf Augenhöhe mit jenen, die einen Zivilisationsbruch erlebten, ohne vorschnelle Urteile und richterliche Posen – als Aufklärung und Warnung. Wichtig, notwendig, berührend!" Univ. Prof. Dr. Hannes Leidinger, Historiker, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!

Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?

Folgen Sie

auch auf Social Media

& abonnieren Sie unseren Newsletter

ÜBER DAS BUCH

„Der Adolf war für uns einfach ein toller Typ!“ Was faszinierte junge Menschen der 1930er- und 40er-Jahre am „Führer“? Warum folgten sie ihm blindlings in den Abgrund?

Dieses Buch lässt Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen, die ihre Geschichten aus der Froschperspektive erzählen: Ein Hitlerjunge berichtet von Sprengstoffanschlägen, ein BDM-Mädchen schildert ihren Weg zwischen Überzeugung und Naivität, ein Widerstandskämpfer erklärt, warum er sich als Täter sieht.

Selten gehörte Stimmen und unglaubliche Details – erschütternd, erhellend und unentbehrlich für das Verständnis dieser dunklen Jahre.

Meiner Mutter Hertha Haidinger (*1932)in Liebe gewidmet.

Und im liebevollen Gedenken an meinen VaterHans Haidinger (1919–2005); beide Zeugen derhier beschriebenen Zeit.

INHALT

PROLOG

Schon wieder Hitler? Nein: Noch immer!

WIE DIE JUNGEN NAZIS WURDEN

Die undichte Diktatur

Das Land der tristen Stimmung

Bündische und bunte Banden

Die Elitären

Fazit

AN- UND ABSCHLUSS

Euphorie

Entäußerung

Erniedrigung

Ernüchterung

Erleuchtung?

Erbauung

Erschöpfung

Exorzismus

TÄTER, OPFER — UND DER REST …

Malen nach Zahlen

Galerie der Täter

Erfüller der Apokalypse

Sechs Millionen ermordete Juden – eine Sache unter Österreichern?

Galerie der Opfer

Der österreichische Widerstand

Wofür ist man eigentlich, wenn man dagegen ist?

Die Front

Der Krieg des Erich Hustoles – Tagebuch eines einfachen Soldaten

EPILOG

Literaturverzeichnis

PROLOG

SCHON WIEDER HITLER? NEIN: NOCH IMMER!

„Der Adolf war für uns einfach ein toller Typ!“

Was faszinierte junge Menschen der 1930er- und 1940er-Jahre am „Führer“? Wie ist es zu erklären, dass so viele ihm über Millionen von Toten und Ermordeten hinweg bis in den eigenen Untergang folgten? Dieses Buch lässt einige Zeitzeuginnen und -zeugen zu Wort kommen, die ihre Geschichte aus der Froschperspektive erzählen.

Erstmals spricht ein ehemaliger Hitlerjunge offen über seine Beteiligung an terroristischen Sprengstoffanschlägen in den 1930er-Jahren und die von ihm wahrgenommenen neuen Aspekte des Sturms der Hitlerjugend auf das Wiener Erzbischöfliche Palais 1938.

Erstmals bekommen wir Einblicke in die politischen Wandlungen eines österreichischen Nationalsozialisten des linken NSDAP-Flügels um Gregor und Otto Strasser, der noch dazu ein Schulfreund des sozialistischen Dichters Jura Soyfer war.

Erstmals schildert ein BDM-Mädchen seinen Weg vom katholischen Elternhaus in die Hitler’sche Staatsjugend – zwischen Überzeugung und Naivität.

Erstmals erklärt ein Widerstandskämpfer der Gruppe des Roman Karl Scholz, warum er sich nicht als Opfer, sondern als Täter sieht.

Ratlos lassen uns die Schilderungen des SD-Agenten Wilhelm Höttl zurück, der Adolf Eichmann die Zahl von sechs Millionen ermordeten Juden entlockt haben will und im Auftrag Kaltenbrunners zu Beginn des Jahres 1945 den Amerikanern angeblich einen Sonderfriedensschluss angeboten hat.

Eindringlich erleben wir den Kriegsalltag eines österreichischen Gefreiten an der Ost- und Westfront und in der Kriegsgefangenschaft. Darin stecken selten bis nie gehörte Aspekte manchmal schier unglaublicher Geschichten.

Adolf Hitler selbst hingegen ist längst von der Person der Zeitgeschichte zur grellen Pop-Figur geworden, die in Büchern und Filmen in aller Welt unzählige Male und geradezu inflationär auftaucht. Mittlerweile hätten „berufene und noch mehr unberufene Schreiber durch unterschiedliche Konstruktionen oft ein virtuelles Hitler-Bild geschaffen, das mit der Realität kaum mehr etwas zu tun hat und das ständig zurechtgerückt und entmythisiert werden muss“, meinte einst der Doyen der Zeitgeschichtsforschung an der Universität Wien Gerhard Jagschitz (1940–2018) und schloss daraus: „Es kann gar nicht genug Hitler-Bücher geben.“

Unter den Berufenen, die in den letzten Jahren dazu publizierten, sind die Historiker Roman Sandgruber, der 2021 mit „Hitlers Vater: Wie der Sohn zum Diktator wurde“, sowie Hannes Leidinger und Christian Rapp, die 2020 mit „Hitler – prägende Jahre. Kindheit und Jugend 1889–1914“ spannende Beiträge zur Jugend des Diktators lieferten. Sie ergänzen Brigitte Hamanns (1940–2016) Klassiker „Hitlers Wien“ (1996) zu einem umfassenden Bild. In „Unser Hitler“ (2009) räumten der Jurist und Polyhistor Günther Steinbach und ich mit einigen Mythen auf: Nein, Hitler hatte keine jüdischen Vorfahren, wie es zuletzt 2022 Putins Außenminister Lawrow behauptete! Er wurde auch nicht als Schicklgruber geboren, denn sein Vater hatte zum Zeitpunkt von Adolfs Geburt am 20. April 1889 den Namen längst auf Hitler ändern lassen. Adolf Hitlers Nervosität in Sachen Herkunft lag vor allem daran, dass er nicht wusste, welcher von zwei infrage kommenden Herren namens Hiedler sein Großvater war, was sich im Ahnenpass des „Führers“ nicht gut machte.

Sein Vater hatte den am 20. April 1889 in Braunau geborenen Sohn auch nicht zum Diktator herangeprügelt, denn körperliche Züchtigungen gehörten damals leider zu den gängigen Erziehungsmethoden, doch nicht jedes dieser Kinder wurde dann zum „Faschisten“.

In seinen Jugendjahren in Wien war Hitler nicht so bitterarm wie oft behauptet wird. Das Männerheim in der Meldemannstraße 27 war mit einem Mietpreis von wöchentlich 2,50 Kronen nicht etwa ein Obdachlosenasyl, sondern schlicht eine Absteige für Junggesellen.

Wie antisemitisch er bereits vor dem Ersten Weltkrieg eingestellt war, ist nicht restlos geklärt. Als erwiesen dürfte gelten, dass er sich bis zu seinem Tod einen Hass auf das multikulturelle Wien erhalten hat, wo er in mehrfacher Hinsicht persönlich gescheitert war. Das bodenständigere Linz in Oberösterreich hingegen liebte er und wollte es zu einem Zentrum von Kunst und Kultur – wie er sie verstand – machen.

Posthume Psychogramme von Hitler gibt es einige. Sicher litt er jedenfalls an einer Frustrationsintoleranz, die es ihm unmöglich machte, Niederlagen zu ertragen und angemessen darauf zu reagieren. Da kam ihm die „gekränkte Masse“ des deutschen Volkes gerade recht, zu der er eine Beziehung auf Augenhöhe aufbauen konnte. Denn Adolf Hitler war ein zutiefst durchschnittlicher Mensch, durch und durch kleinbürgerlich geprägt. Wenn Hannah Arendt im Zusammenhang mit Eichmann von der „Banalität des Bösen“ gesprochen hat, so trifft das auf Hitler mindestens genauso zu, mochte er sich auch noch so sehr als der „Starke von oben“ empfinden, den völkische Esoteriker wie Guido von List und Lanz von Liebenfels schon länger herbeifantasiert hatten.

Die aktuellste Analyse liefert der Psychoanalytiker und Publizist Walter Hoffmann, Autor des Buches „So sind wir! Sind wir so? Der Mensch zwischen Wunsch, Wahn und Wirklichkeit“ (2024), und der an seinem nächsten Werk arbeitet, „Sein Kampf“, einem Psychogramm Hitlers und jenem „Ungeist, der in den Abgründen der menschlichen Seele brodelt und unter bestimmten Bedingungen freigesetzt werden kann“.

Hoffmanns Befund:

„Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg fühlte sich das Bürgertum in Deutschland und Österreich gedemütigt und seiner Macht beraubt. Die Schmach der Niederlage nagte am Selbstverständnis; der Wunsch nach Vergeltung wuchs. Viele sehnten sich nach einer Führungsfigur, die das erlittene Trauma tilgen und den verlorenen Glanz wiederherstellen sollte.

Es erscheint bezeichnend, dass Hitler weder dem Adel noch dem liberalen Großbürgertum oder intellektuellen Zirkeln entstammte. Sein Denken und seine kulturellen Ideale wurzelten vielmehr im kleinbürgerlichen Milieu, dessen emotionale Sprache er virtuos zu nutzen wusste. Hitler selbst verkörperte den Typus der gescheiterten Existenz: Sein Misserfolg in der Realschule deutete auf begrenzte intellektuelle Fähigkeiten hin, während seine Schwäche bei der Darstellung menschlicher Gesichter künstlerische Grenzen aufzeigte. Zwar beherrschte er die technische Wiedergabe von Architektur, doch fehlte ihm jene schöpferische Kraft, die echtes künstlerisches Schaffen auszeichnet. Auf den Punkt gebracht lässt er sich durch die Redewendung ‚Mehr Schein als Sein‘ hervorragend charakterisieren.

Seine Persönlichkeit ließe sich auf eine einfache Formel bringen: Er war ein Meister der Fassade, hinter der sich neben intellektueller Leere nur kleinbürgerlicher Hass und Niedertracht verbargen.“

Zunächst war Hitler ein Populist in Reinform. Mochte er auch als „Starker von oben“ scheinen, erkannte er vor allem die Frequenzen seiner Zeit und bündelte sie zu einem giftigen Amalgam von Feindbildern, allen voran den schrill übersteigerten Antisemitismus.

Die meisten Deutschen und Österreicher störte das nicht, der Judenhass musste nicht erst erfunden, sondern nur angeheizt werden. Er reichte tief in die Geschichte zurück und weit über die deutschen Grenzen hinaus.

Laut dem Historiker Götz Aly schuf Hitler eine „Gefälligkeitsdiktatur“, die 95 Prozent der Deutschen begünstigte. „Sie empfanden den Nationalsozialismus nicht als System der Unfreiheit und des Terrors, sondern als Regime der sozialen Wärme, als eine Art Wohlfühl-Diktatur. Sozialreformen, eine für den kleinen Mann rücksichtsvolle Steuerpolitik und die vielfach – oft auf Kosten anderer – gebotenen Möglichkeiten des Aufstiegs sorgten für steigende oder zumindest konstante Werte auf dem politischen Stimmungsbarometer.“

So interpretiert der Hamburger „Spiegel“ Alys Analyse und das würde auch schlüssig erklären, wie die Bürger des Dritten Reiches bei der Stange gehalten werden konnten, solange der „Laden lief“. Dass das alles zulasten der Verfolgten, vor allem der Juden, ging und auf einen finanziellen Hazard hinauslief, der auf eine Kriegswirtschaft zusteuerte, wurde von den meisten Deutschen zumindest billigend in Kauf genommen und mündete schließlich im beispiellosen Zivilisationsbruch der Shoa und grausamer Kriegsverbrechen.

Dieses Buch soll nun nicht zum tausendsten Mal biografische Details im Leben Hitlers aufbacken, sondern vor allem jene analysieren, die von ihm fasziniert waren und ihm fanatisch anhingen.

Als probates Fallbeispiel dienen uns Österreich und seine Einwohner. Sie sahen sich damals aus historischen Gründen in ihrer großen Mehrheit als Deutsche, die sich nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Donaumonarchie 1918 in einer armen, kleinen Rest-Republik wiederfanden, der viele die Lebensfähigkeit absprachen. Bis auf Habsburg-Legitimisten und nach dem Scheitern der bayrischen Rätediktatur und mit ihr der „deutschen sozialistischen Revolution“ auch die meisten Kommunisten strebten praktisch alle politischen Kräfte den Anschluss an das Deutsche Reich an, der von den alliierten Siegern des Ersten Weltkriegs indes verboten wurde, um den „deutschen Block“ in Mitteleuropa nicht noch größer werden zu lassen.

Nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland 1933 ließen Sozialdemokraten und Christlichsoziale vom Anschlussgedanken ab. Noch im selben Jahr wurde die demokratische Verfassung 1933 vom christlichsozialen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ausgehebelt und nach einem Staatsstreich in eine Diktatur der Einheitspartei „Vaterländische Front“ übergeführt. Dieses Regime ging gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten vor, nannte sich selbst „Ständestaat“ und wurde von seinen Gegnern wegen der außenpolitischen Anlehnung an das faschistische Italien Benito Mussolinis als „austro-faschistisch“ oder ob seiner engen Bindung an die römisch-katholische Kirche als „klerikofaschistisch“ bezeichnet. 1938 krachte es zusammen und Österreich wurde nach dem Einmarsch deutscher Truppen ein Bestandteil von Hitlers Drittem Reich. (Mehr dazu in: Martin Haidinger, „Jedermanns Land. Österreichs Reise in die Gegenwart“, Wien 2018)

Der Historiker Kurt Bauer hat 2017 in seinem Werk „Die dunklen Jahre. Politik und Alltag im nationalsozialistischen Österreich 1938–1945“ eine so umfassende wie beeindruckende Studie über die Menschen in dieser Zeit vorgelegt.

Dieses Buch setzt ein wenig früher an und lässt Zeitzeugen, deren viele ich selbst ausführlich befragte und die alle bereits verstorben sind, darüber berichten, wie und vor allem warum sie bereits vor dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 Nationalsozialisten geworden sind oder ganz im Gegenteil Widerstand leisteten – bisweilen mit verblüffenden neuen Fakten und Details! So entsteht ein großes Mosaik von kleinen Bildausschnitten aus der Froschperspektive.

Häufig vorkommende Begriffe aus der nationalsozialistischen Terminologie wie „Anschluss“, „Ostmark“ oder „Führer“ werden im Text wegen der besseren Lesbarkeit nicht in Anführungszeichen gesetzt. NS-apologetische Auslegungen sind weder beabsichtigt noch angebracht.

So wie gute Journalisten sollten auch Historiker nicht Ankläger, Anwälte oder Richter der Geschichte sein, sondern Aufklärer. Deshalb gilt es hier weder anzuklagen noch zu verteidigen oder zu richten, sondern zu (er)klären.

Möge die Übung gelingen!

Martin Haidinger, Wien im November 2024

WIE DIE JUNGEN NAZIS WURDEN

DIE UNDICHTE DIKTATUR

„Herr Bundeskanzler, schnell!“

Eduard Hedvicek wird innerhalb weniger Sekunden und für ein paar Minuten zu einem der wichtigen Männer im Bundeskanzleramt. Hedvicek ist das, was man damals einen „Türsteher“ nennt, ein kleiner Bediensteter, zuständig für viele kleine Handreichungen.

Jetzt nimmt er Bundeskanzler Engelbert Dollfuß bei der Hand und zieht ihn mit sich fort.

Denn Dollfuß befindet sich auf der Flucht. Putschisten sind ins Kanzleramt eingedrungen. Wir schreiben den 25. Juli 1934. Der Kanzler und sein Kabinett haben gerade einen Ministerrat abgehalten, als Minister Emil Fey mit der Mitteilung eintrifft, dass er Meldung erhalten hat, die Nationalsozialisten hätten sich in einer Turnhalle in der Siebensterngasse im 7. Wiener Bezirk versammelt, um von dort aus das Bundeskanzleramt und das Radiostudio der RAVAG (Radioverkehrs-Aktiengesellschaft), das damals wichtigste Medienunternehmen des Landes, zu stürmen. Fey weiß schon länger von den Umsturzplänen, was ihn im Nachhinein verdächtig machen wird, entweder mit den Putschisten zu sympathisieren oder aus Ruhmsucht, Eitelkeit und Machtstreben den Aufstand im Alleingang mit seiner Heimwehr, einer Mischung aus rechtem Kampfverband und politischer Partei, niederschlagen zu wollen.

Dollfuß vertagt den Ministerrat und schickt die meisten Regierungsmitglieder in ihre Ministerien zurück. Bei ihm bleiben Fey und Staatssekretär Karwinsky.

Der Historiker Gerhard Jagschitz hat das Geschehen in seinem Standardwerk „Der Putsch“ genau beschrieben und analysiert.

Wenige Minuten vor ein Uhr mittags fahren 150 NS-Putschisten, es sind Angehörige der SS-Standarte 89, mit ihren Lastwagen in das kaum gesicherte Kanzleramt ein, nehmen der dort angetretenen „Ehrenwache“ des Bundeskanzleramts ihre ungeladenen (!) Gewehre weg und entwaffnen Wache und Sicherheitsdienst, die sich leicht überrumpeln lassen, da sie glauben, dass die Uniformierten eine zum Schutz des Hauses abkommandierte Bundesheereinheit sind. Viele der Putschisten sind ehemalige oder aktive Angehörige des Bundesheeres – ihre Gesichter sind durchaus bekannt. So stürmen die Nazis ungehindert in die Räume des Kanzleramts. Nicht eine einzige Waffe richtet sich gegen sie.

In der ganzen Stadt kreisen – mittlerweile alarmiert – Polizei und Kriminalbeamte, um widersprüchlichen Befehlen zu gehorchen. Mitten durch sie hindurch fahren die Kolonnen der Putschisten Wagen für Wagen in Richtung Ballhausplatz. Alle lassen sich von den Bundesheer-Uniformen täuschen.

„Sie sind schon da!“

Staatssekretär Carl Karwinsky packt Dollfuß und will ihn in einen versteckten Waschraum im oberen Stockwerk bringen. Doch da kommt Türsteher Hedvicek ins Spiel. Er meint, einen besseren Fluchtweg zu kennen, eine verborgene Stiege im hinteren Teil des Hauses, die in einen Ausgang zum Minoritenplatz mündet.

„Herr Bundeskanzler, schnell!“

Hedvicek zieht Dollfuß mit sich fort, doch sie kommen nicht weit. In einem Ecksalon treffen sie auf einen Trupp Putschisten, darunter der aus dem Bundesheer entlassene Ex-Stabswachtmeister Otto Planetta. Was in den nächsten Sekunden geschieht, ist nie ganz aufgeklärt worden. Aus Planettas Waffe fällt ein Schuss, aus einer anderen ein zweiter. Beide treffen Engelbert Dollfuß in Brust und Wirbelsäule, mindestens eine der Verletzungen ist tödlich. Die Putschisten lassen Dollfuß hilflos verbluten, verweigern Arzt und Priester. Er kann gerade noch Fey, den sie zu ihm lassen, erklären, dass er Kurt Schuschnigg zum Nachfolger im Amt des Kanzlers bestimmt.

Inzwischen spricht Franz Holzweber, einer der Putschistenführer, zu den im Hof zusammengetriebenen Beamten und erklärt, dass Dollfuß zurückgetreten und Anton Rintelen der neue Bundeskanzler sei. Er schließt seine Rede mit einem kräftigen „Heil Hitler!“, und es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Verhältnisse der Vaterländischen Regierungszentrale, dass einige der Beamten ihrerseits mit „Heil Hitler“ antworten. Die Nazis haben in den letzten Monaten ihre Parteigänger bereits bis in die Vorzimmer des feindlichen Bundeskanzlers gebracht!

Doch der Putsch misslingt, denn die erstürmte Radiostation in der Johannesgasse wird abgeschaltet, die im ganzen Land in den Startlöchern scharrenden Putschisten können nicht wie vorgesehen informiert werden. Radio Wien sendet nach einer kurzen Unterbrechung vom nahe gelegenen Etablissement Ronacher aus die Nachricht, dass die Regierung Herr der Lage sei. Die ebenfalls geplante Besetzung der Telefonzentrale fällt ins Wasser, die dafür vorgesehenen Putschisten sind ebenso verschwunden wie ihr oberster Anführer Fridolin Glass, der schon kurz nach dem Verlassen der Turnhalle in der Siebensterngasse die Kurve gekratzt hat … Auch die Verhaftung des Bundespräsidenten Wilhelm Miklas in seinem Urlaubsort Velden ist gescheitert. Die Truppe im Bundeskanzleramt steht plötzlich ziemlich allein da. Alle anderen setzen sich merkbar ab, Anton Rintelen ruft in der Radiostation an und bezeichnet die Meldung von seiner Kanzlerschaft als „Mystifikation“ (was gelogen ist, da er im nahe gelegenen Ringstraßenhotel „Imperial“ bereit sitzt und nur mehr auf die Erfolgsmeldung der Putschisten gewartet hat) und das Mastermind des Putsches, Hitlers Österreich-Beauftragter Theo Habicht, ist überhaupt weit weg. Längst sind vor dem besetzten Kanzleramt echte Sicherheitskräfte erschienen. Sie stehen wieder unter systemkonformem Befehl.

Wieder?

Nun, die Situation stand möglicherweise auf der Kippe. Ob die Durchdringung des Sicherheitsapparats mit Nazis dicht genug gewesen wäre, um den Putsch bei lückenlos gelungener Planung aus NS-Sicht erfolgreich durchzuführen, ist mehr als fraglich.

Die Putschisten verlegen sich nun aufs Verhandeln und bedienen sich Emil Feys als von ihnen kontrolliertes Sprachrohr nach außen, was dessen Situation noch undurchsichtiger macht. Wo steht er in diesem Spiel? Er hat sich sicherlich beide Varianten offengehalten …

Der undurchschaubare Emil Fey

Zunächst verhandelt Chef-Putschist Franz Holzweber aber noch mit dem sterbenden Dollfuß, der immerhin einen Wundverband angelegt bekommen hat. Arzt darf noch immer keiner zu ihm, da sich herausstellt, dass es unter den Festgehaltenen im Kanzleramt keinen „arischen“ Mediziner gibt … Dollfuß geht nicht auf Holzweber ein, sondern trägt stattdessen Emil Fey auf, Benito Mussolini, den starken Verbündeten und bislang treuen Freund, zu bitten, für seine Familie zu sorgen. Zweieinhalb Stunden nach den Schüssen auf ihn stirbt Engelbert Dollfuß um 15.45 Uhr.

Holzweber ändert die Taktik. Er bietet von sich aus Fey das Amt des Sicherheitsministers in einer NS-Regierung an, wenn Fey es doch noch möglich macht, dass Rintelen Kanzler wird. Fey nimmt an und diktiert über Telefon eine Radiomeldung, Rintelen als amtierenden Kanzler anzuerkennen. Angeblich um Zeit zu gewinnen und Blutvergießen zu vermeiden, wie er sich später rechtfertigt.

Sein Vertrauter Robert Wrabel plaudert indessen mit den Nazi-Putschisten und meint, dass die Heimwehr für Herbst ohnehin einen Putsch gegen Dollfuß geplant gehabt hätte, und den hätte man dann zusammen machen können – mit mehr Erfolgsaussichten …

So undicht war also diese Dollfuß-Diktatur, dieses unglückliche Amalgam aus der aufgelösten Christlichsozialen Partei und der wankelmütigen Heimwehr mit ihren vielen Flügeln, die zwischen Faschismus italienischer Prägung, NS-Affinität und eigenständigem, „grünem“ (wie man damals sagte) Faschismus hin und her flatterten. Nicht einmal ihr alpenländisches, provinzielles Image war einheitlich – zu viele der Heimwehr-Angehörigen waren Bürger und Aristokraten. Einig waren ihre Angehörigen nur in der Ablehnung und Bekämpfung von Sozialdemokraten und Kommunisten. In ihrer Koalition mit Dollfuß konnte sie dieser Aufgabe frönen, da diesem ja durch Mussolinis Verbot jede Möglichkeit verbaut war, mit den Sozialdemokraten vielleicht doch noch eine Übereinkunft zu erreichen.

Doch Fey und selbst Starhemberg waren nicht wirklich begeistert von Dollfuß. Der Haudegen und der Aristokrat lächelten über den Bauernbuben, bei Fey kann man schon von Verachtung sprechen.

Der 1892 im niederösterreichischen Texing unehelich zur Welt gekommene Engelbert Dollfuß war erst nach und nach ihr Verbündeter geworden. Der nur 1,51 Meter große, zart gebaute Mann hatte Priester werden wollen, dann aber Rechtswissenschaften studiert und mit einigem Nachdruck durchgesetzt, trotz seiner geringen Körpergröße im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger bei den Tiroler Kaiserschützen dienen zu dürfen. Nach dem Krieg wurde nach seinem Studium in Wien und Berlin aus dem ländlich geprägten Burschen ein gefragter Agrarfachmann, letztlich Landwirtschaftsminister. Abgeordneter wurde er indes nie und die parlamentarische Regierungsform war ihm suspekt.

Gerhard Jagschitz und Kurt Bauer haben in mehreren Publikationen Dollfuß’ Jugend und Charakter beschrieben und analysiert. In ansehnlicher Zahl finden sich in den Bibliotheken mittlerweile auch Bücher über die Ausschaltung des Parlaments 1933 und den kurzen Bürgerkrieg zwischen Regierung und Angehörigen des sozialdemokratischen Schutzbundes im Februar 1934, darunter einige Bücher von Kurt Bauer („Der Februaraufstand 1934. Fakten und Mythen“ [2018], „Hitlers zweiter Putsch: Dollfuß, die Nazis und der 25. Juli 1934“ [2014]).

Einige wenige davon stellen Dollfuß als Helden dar, der nach einem ersten NS-Attentat 1933, dann 1934 im Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus gefallen ist. Andere sehen ihn als Totengräber der Demokratie, der 1933 seine Chance nutzte, das durch einen Formfehler und eine Lücke in der Geschäftsordnung matt gesetzte Parlament nicht wieder zusammentreten zu lassen und zu beseitigen, ohne Parteien mit der neu geschaffenen Einheitspartei „Vaterländische Front“ zu regieren und im Februar 1934 als „Arbeitermörder“ vom Bundesheer auf Gemeindebauten schießen sowie neun Schutzbündler standrechtlich hinrichten zu lassen. Der schwer verletzte Kämpfer Karl Münichreiter wurde gar auf der Tragbahre zur Richtstatt getragen, was gegen jedes geltende Recht verstieß, und vor allem gegen die Menschlichkeit. Das sahen auch Bundespräsident Miklas und Kardinal Innitzer so, deren Gnadenappelle allerdings ungehört blieben. Die rund 1600 Toten und Verletzten des Februar 1934 standen fortan zwischen den Lagern wie eine unsichtbare Armee.

Ein vom Salzburger Zeitgeschichtler und Otto-Bauer-Biografen Ernst Hanisch entdeckter Briefwechsel gibt Aufschluss, wie sehr der sozialdemokratische Parteiführer Otto Bauer und der oberste Schutzbundführer Julius Deutsch den Linzer Schutzbundführer Richard Bernaschek vom Aufstand abzuhalten versuchten. „Wenn die Wiener Arbeiterschaft uns im Stich lässt, Schmach und Schande über sie!“, wetterte Bernaschek. Durch sein Vorpreschen in Zugzwang geraten, riefen Bauer und Deutsch von Wien aus zum bundesweiten Generalstreik auf, den aber kaum wer befolgte, die Angst um die raren Arbeitsplätze war groß. „Die Waffe des Generalstreiks ist stumpf geworden …“ Noch während der drei Tage dauernden Kämpfe flüchteten Bauer und Deutsch in die Tschechoslowakei. Die Kämpfer fühlten sich verraten. Richard Bernaschek nahm nationalsozialistische Fluchthelfer in Anspruch, die ihn nach München brachten, wo er verkündete: „Das nationalsozialistische Programm steht uns näher.“ 1936 schrieb er an Bauer, er habe den Verdacht, dass Bauer ihn in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar an die Linzer Polizei verraten habe, um den Aufstand zu verhindern, was der exilierte Parteiführer empört zurückwies. Bernaschek kehrte nach dem Anschluss in die Ostmark zurück, wurde im Zuge der Verhaftungswelle nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 ins Konzentrationslager Mauthausen eingeliefert und dort knapp vor Kriegsende auf Befehl von Gauleiter Eigruber mittels Genickschuss ermordet. Der besonders fanatische Eigruber wollte sämtliche potenziellen politischen Eliten für einen Wiederaufbau nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs liquidieren.

„Die Februarereignisse 1934 – lange Zeit Zentrum roter Erinnerungskultur – waren aber laut Bauer-Biograf Hanisch kein ‚Aufstand der Arbeiterbewegung‘, sondern ein partieller Aufstand des Schutzbunds. Auch die nachträgliche Interpretation der Februarkämpfe als Kampf für die Wiederherstellung der liberalen Demokratie ist erst nach 1945 ‚als späte Fiktion‘ entstanden. 1934 kämpfte man noch für den Sozialismus, und das bedeutete auch für ‚die Vergesellschaftung der Produktionsmittel‘.“

“ Die Grenzen zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus waren hier also ein wenig undeutlich, was andererseits in der Ersten Republik das Erstarken der Kommunistischen Partei verhindert hatte. Doch dieses gemeinsame Dach der österreichischen Sozialisten vieler Schattierungen war nun abgerissen worden. Die Bewohner des roten Hauses waren obdachlos geworden und schielten nach Moskau und Berlin, während Dollfuß und die Heimwehr nach Rom blickten.

Faktum ist, dass Dollfuß den Parlamentarismus durch eine Selbstherrschaft ersetzt hat, die so diktatorisch wie seltsam und undicht war und im Konzert der damals aktuellen Spielarten des Faschismus zwischen Mussolinis Italien und (etwas später) Francos Spanien eine merkwürdig indifferente und in sich nicht abgeschlossene Rolle einnahm. Hatte Dollfuß noch 1920 als Studentenvertreter für Mitglieder der Hochschülerschaft einen Ariernachweis bis in die dritte Generation zurückgehend gefordert, so wurde das von ihm regierte Österreich nach Hitlers Machtübernahme zum Zufluchtsort vieler vertriebener Juden. Die Nazis bezeichneten das Regime von Dollfuß und Schuschnigg als „verjudet“ und gingen sogar so weit, populäre jüdische Kabarettisten wie Fritz Grünbaum und Karl Farkas als tragende Säulen des Kleriko-Faschismus darzustellen. Schriftsteller jüdischer Herkunft wie Franz Werfel oder Karl Kraus waren klare Parteigänger von Dollfuß. Allein ihm maßen sie die Kraft zu, Hitler von Österreich fernzuhalten. Andererseits erlegte sich die österreichische Filmindustrie selbst eine Beschränkung auf „arische“ Darsteller auf, damit österreichische Spielfilme auch in Nazi-Deutschland gezeigt werden durften. Zum einen blieb das jüdische soziale Leben im Ständestaat intakt, zum anderen grassierte aber auch ein „Sommerfrischen-Antisemitismus“, der in einigen ländlichen Gegenden keine jüdischen Touristen mehr duldete.

Heimwehrführer Ernst Rüdiger Fürst Starhemberg, der noch 1930 in einer politischen Hetzrede von den Juden als „plattfüßigen Parasiten, die aus dem Osten kommen“ gesprochen hatte, stellte nach 1934 klar: „Wir lehnen jene utopischen Formen der Rassenlehre und ihre sinnlosen Folgerungen ab, die ein Glaubensdogma des Nationalsozialismus bilden.“

Die Gesichter des „Systems“: Dollfuß und Starhemberg

Zwischen 1934 und 1936 war Alain Stuchly-Luchs Leiter der Propagandastelle der Heimwehr. Er war ebenso jüdischer Herkunft wie Alfred Ehrenfeld, der Kommandant der Kraftfahrbrigade des Wiener Heimatschutzes. 1938 sagte Starhemberg, die Antisemiten „mögen sich in Acht nehmen, dass sie nicht erst dann, wenn es zu spät ist, draufkommen, dass alles Schädliche, das sie vonseiten des Judentums befürchten (…), harmlos im Vergleich zu der Art und Weise ist, wie der nordischarische Herrenmensch im Zeichen des Hakenkreuzes unterdrückt, ausbeutet und schändet. Dies mögen sie sich von jemandem sagen lassen, in dessen Adern, soweit sich solches überhaupt einwandfrei feststellen lässt, kein Tropfen jüdischen Blutes fließt, der von den Juden durchaus unabhängig ist, und der – allerdings sehr jung an Jahren – selbst an die blöden verlogenen Theorien von der reinen nordischen Edelrasse und ihrem edlen Sinn und den bösartigen Eigenschaften des tiefrassigen Judentums geglaubt hat.“

Also sprach Starhemberg, zeitweiliger Führer einer Heimwehr, in der es doch unzählige Antisemiten gab.

Was aber wollte Dollfuß, dieser kleine Mann der großen Töne, dieser „Millimetternich“, wie ihn seine Gegner, dieser „Heldenkanzler“, wie ihn seine Anhänger posthum nannten? Kurz zusammengefasst kann eine Passage aus seiner Rede 1933 bei einer Feier zum Gedenken an die Befreiung Wiens von den Türken 1683 als ideologisches Credo dienen:

„(…) In einer Zeit, in der man gemeint hat, rein im wirtschaftlichen Kampf das Wohl der Menschheit sichern zu können, in einer Zeit, in der man gemeint hat, durch Aufklärung, durch Wissen und Wissenschaft allen Problemen des Weltdaseins beikommen zu können, eine Zeit, in der man die Einstellung des Menschen zur Unendlichkeit, seine Religion höchstens geduldet hat, vielfach nur mehr belächelt hat – eine solche Zeit materialistischer Einstellung, die den Einzelnen nach den damals herrschenden Theorien zur restlosen Ausnützung all seiner Macht, auch seiner Geldmacht berechtigten, in der Zeit wurde ein großer Teil des Volkes zurückgedrängt, und hat sich mit Recht unterdrückt gefühlt. Und so ist ein Zeitalter des Liberalismus, ein Zeitalter der Willkür und der reinen Macht, ein Zeitalter gefolgt, das seinem Ideengang nach nicht weniger materialistisch war, das ebenso ohne Gott und ohne menschliche Bindung einfach rein formalistisch organisatorisch die Übel dieser damaligen Zeit heilen wollte. So kam die Epoche des Marxismus, die Epoche des mindestens ebenso brutalen Materialismus. Und in der Zeit ist die Menschheit dank der Erfolge, die sie auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik errungen hatte, ist die Menschheit, ich möchte fast sagen hochmütig und größenwahnsinnig geworden! Und als Antwort auf die Zeit, in der man gemeint hat, alle Weltprobleme lösen zu können, allen Weltgeheimnissen und allem Sinn nach dem Dasein mit Formeln und logischen Schlüssen bereits nahegekommen zu sein, kam eine der größten Katastrophen, die die Menschheit erlebt hat, der Weltkrieg, den wir selbst alle mitgemacht haben.“

Das also war Dollfuß.

Und Hitler?

Glaubt man den (freilich in ihrer Authentizität stark angezweifelten) Aufzeichnungen Hermann Rauschnings, dann sagte er ungefähr zur gleichen Zeit in einem Gespräch:

„Wir stehen am Ende des Zeitalters der Vernunft. Der selbstherrlich gewordene Geist ist eine Krankheit des Lebens geworden. Unsere Revolution ist nicht bloß eine politische und soziale, wir stehen vor einer ungeheueren Umwälzung der Moralbegriffe und der geistigen Orientierung des Menschen. Wir beenden den Irrweg der Menschheit. Die Tafeln vom Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie eine Beschneidung, eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Eine neue Zeit der magischen Weltdeutung kommt herauf, der Deutung aus dem Willen und nicht dem Wissen. (…) Ich weiß natürlich so gut wie alle diese neunmalklugen Intellektuellen, dass es im wissenschaftlichen Sinn keine Rasse gibt. Ich als Politiker brauche einen Begriff, der es erlaubt, die bisher auf geschichtlichen Zusammenhängen beruhende Ordnung aufzulösen, und eine ganz neue, antihistorische Ordnung zu erzwingen und gedanklich zu unterstützen. Ich muss die Welt von ihrer historischen Vergangenheit befreien. Die Nationen sind die manifeste Form unserer Geschichte. Also muss ich diese Nationen in eine höhere Ordnung umschmelzen, wenn ich den Wust einer absurd gewordenen geschichtlichen Vergangenheit abstreifen will. Und dafür ist mir der Rassenbegriff gut. Er löst das Alte auf und gibt die Möglichkeit neuer Verbindungen. Mit dem Begriff der Nation hat Frankreich seine große Revolution über seine Grenzen geführt. Mit dem Begriff der Rasse wird der Nationalsozialismus seine Revolution bis zur Neuordnung der Welt durchführen.“

Das also war Hitler.

Hitler wollte die Geschichte mit den modernsten Mitteln seiner Zeit vernichten, Dollfuß sie in barockem Geist und mittelalterlicher Form wiederauferstehen lassen, mit einer berufsständischen Zunftordnung und allen überkommenen Inhalten und Formen der katholischen Kirche, deren Wiener Erzbischof Theodor Kardinal Innitzer sehr gut mit dem Führerprinzip leben konnte, dem doch, wie er da und dort anmerkte, die Kirche immer schon angehangen wäre.

Stützen des Ständestaats: die Vaterländische Front und die römisch-katholische Kirche, darunter Kardinal Innitzer, Bundeskanzler Dollfuß und Bundespräsident Wilhelm Miklas

Dollfuß wie Hitler wandten sich ab vom Rationalismus. In Wahrheit bekämpften sie mit der Ablehnung der Moderne beide auf ihre Weise das 19. Jahrhundert, dem sie ihrer Geburt nach entstammten. Hitler machte seinen Zeitgenossen – ob positiv oder negativ – einen aggressiv vorwärtsdrängenden Eindruck, Dollfuß einen rückwärtsgewandten. Dynamische, zynische Berechnung stand gegen gewaltsam durchgesetzte und aufrechterhaltene reaktionäre Nostalgie.

Und so klang der Ständestaat auch: „Ihr Jungen, schließt die Reihen gut, ein Toter führt uns an. Er gab für Österreich sein Blut, ein wahrer deutscher Mann. Die Mörderkugel, die ihn traf, die riss das Volk aus Zank und Schlaf. Wir Jungen stehn bereit – mit Dollfuß in die neue Zeit!“

So lautete ab 1936 das Kampflied der Vaterländischen Jugend unter dem Nachfolgekanzler Kurt Schuschnigg nach diesem 25. Juli 1934.

Dollfuß war verblutet, die Putschisten verhaftet. Sie hatten auf die Zusicherung freien Geleits ins Ausland vertraut, was aber nicht eingehalten wurde, als bekannt wurde, dass Dollfuß tot war. Einige der außerhalb des Kanzleramts am Putsch Beteiligten konnten fliehen, der verhinderte Kanzler Anton Rintelen unternahm einen vergeblichen Selbstmordversuch, Dollfuß-Mörder Planetta wurde nebst Franz Holzweber und zwölf anderen Putschisten am Würgegalgen vom Wiener Scharfrichter Lang hingerichtet. Dollfuß selbst hatte die Todesstrafe wieder eingeführt und damals zum ersten Mal als warnendes Fanal einen geistig minderbemittelten Mann exekutieren lassen, der eine Scheune in Brand gesteckt hatte.

Nun baumelten politische und keineswegs verwirrte Brandstifter, was für Dollfuß freilich zu spät kam. Die österreichische SA hatte ebenfalls einen Aufstandsplan entwickelt, hielt aber angesichts des Misslingens des Putsches ihrer SS-Kollegen still, vor allem auch deshalb, weil Hitler wenige Wochen zuvor die SA-Führung im Deutschen Reich im Zuge des „Röhm-Putsches“ hatte eliminieren lassen. Für die illegalen Braunhemden also kein guter Zeitpunkt zum Losschlagen.

Insgesamt hatte der Juliputsch 223 Todesopfer gefordert, die sich ziemlich gleichmäßig auf Nazis und die Exekutive aufteilten.

Hitler schäumte vor Wut, als er vom Scheitern des Putsches erfuhr. Sein Vertrauen in die Schlagkraft der österreichischen Nazis war nachhaltig er schüttert. Er wusch dem Österreichbeauftragten der NSDAP Theo Habicht gründlich den Kopf, distanzierte sich von den Putschisten und kondolierte scheinheilig der österreichischen Regierung

Seinen Kampf um und gegen Österreich setzte er fort. Die illegalen österreichischen Nationalsozialisten blieben mehrheitlich dort, wo sie waren, und sickerten in der undichten Diktatur weiter in hohe und dann höchste Ämter ein.

Wie konnten sie innerhalb weniger Jahre so viele werden?

Ideologie traf auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Tristesse im Land – und auf die Suche junger Menschen nach Orientierung.

NS-Propagandakarikatur: siegreicher Recke vor den in der Nazi-Sicht tragenden drei Elementen des Ständestaates – der Heimwehr, der Kirche und den Juden

DAS LAND DER TRISTEN STIMMUNG

Österreich muss auf Betrachter von außen einen eher kläglichen Eindruck gemacht haben.

Am 20. Dezember 1930 schrieb die „New Yorker Staatszeitung“, die größte deutschsprachige Zeitung der USA:

„Man sagte in der Monarchie, dass jede Erkenntnis österreichischer Angelegenheiten der historischen Fundierung bedürfe. Das gilt auch heute, und wenn die Österreicher die Dinge von einem erhöhten Abstand des geschichtlichen Sehens betrachten würden, so könnte auch damit der gefährliche österreichische Pessimismus bekämpft werden, der aus der Überschätzung dessen entspringt, was hätte erreicht werden können, und der Unterschätzung dessen, was tatsächlich erreicht worden ist.“

Weniger pathetisch, aber kürzer und treffsicherer war in einer anderen US-amerikanischen Zeitung ein Jahr danach die nüchterne Feststellung zu lesen, dass Österreich das wirtschaftlich ärmste Land Europas sei. Nach einem „erhöhten Abstand des geschichtlichen Sehens“ war dem nach Luft ringenden Volk großteils nicht zumute …

Tatsächlich traf die Weltwirtschaftskrise Österreich besonders stark. Viele Zahlen sind zu nennen, aber es muss sein, denn die Härte der Zeit zeigt sich vor allem im Spiegel ihrer Berechnungen:

Nach dem Zusammenbruch der Credit-Anstalt am 11. Mai 1931 schmolzen binnen einem Jahr die Gold- und Devisenreserven des Staates dahin. Das Jahr 1932 sah die Republik Österreich am Rande des Ruins. Die Produktion war seit 1929 um 39 Prozent zurückgegangen, der Außenhandel gar um 47 Prozent.

Bei den Wahlen zum Nationalrat am 9. November 1930 hatten 90 Prozent der Wähler für die drei etablierten Lager gestimmt, und das, obwohl nur wenige Wochen zuvor Hitlers NSDAP bei den Reichstagswahlen in Deutschland von 12 auf 107 Mandate gewachsen war. Noch hatten die Österreicher ihren Landsmann nicht als vermeintlichen Retter entdeckt, die Nazis bekamen gerade einmal drei Prozent der Stimmen.

Das änderte sich schlagartig am 24. April 1932, dem Tag der regionalen Wahlen in Wien, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Kärnten, als die Nationalsozialisten erstmals Erfolge erzielen konnten. In Wien stammten 20 Prozent ihrer Wähler von den Christlichsozialen, etwa acht Prozent von den Sozialdemokraten. Trotzdem konnte von einem Erdrutsch wie in Deutschland keine Rede sein. In der Bundeshauptstadt hielten die Sozialdemokraten 66 Mandate, die Christlichsozialen 19 und die Nazis 15. Eine aussagekräftige Zahl, denn die Wahlbeteiligung lag bei 89 Prozent.

In anderen Landeshauptstädten gewannen die Nazis etwa ein Fünftel der sozialdemokratischen Klientel für sich. In Südösterreich, also in Kärnten und der Steiermark, kamen vor allem Wähler von der schwächelnden Heimwehr dazu, und auch unter den Protestanten, die im katholischen Österreich nur 4,4 Prozent der Bevölkerung ausmachten, war eine überdurchschnittlich hohe Hinwendung zu den Nazis zu bemerken.

Ab 1930 und spätestens von 1932 an, als die österreichische NSDAP sukzessive das gesamte deutschvölkische Lager übernahm, begannen sich auch immer mehr junge Menschen, die nicht aus den althergebrachten völkischen Vereinen stammten, für diese Partei zu interessieren. Sie kamen aus Akademiker- und Kleinbürgerfamilien, aus der bündischen Jugend oder von den Universitäten. Ihre Eltern, auf die sie genauso viel oder wenig hörten, wie es Jugendliche zu allen Zeiten tun, waren nicht notwendigerweise nationalsozialistisch oder auch nur national eingestellt.

Freilich waren viele der an Jahren älteren NS-Parteigänger vor 1933 nach wie vor Freiberufler, Beamte und Angestellte und gehörten jenem Milieu an, das seit Schönerer das nationale Element im Land bildete. Im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung waren diese Schichten in der österreichischen NSDAP noch deutlich überrepräsentiert. Eine relative Zahlenmehrheit hatten trotzdem die Arbeiter.

Anders ausgedrückt: Wenn auch in den zehn Jahren von 1923 bis 1933 44 Prozent der österreichischen Nazis aus der Arbeiterschaft kamen und im Zeitraum von 1933 bis 1938 29 Prozent der NS-Aktivisten in Wien ebenfalls Arbeiter waren, so waren 1938 doch nur magere 3,7 Prozent aller Arbeiter in Österreich bei der NSDAP – zu einem Zeitpunkt, als 7,7 Prozent aller Beamten, 18 Prozent der Freiberufler und gar 20,6 Prozent aller österreichischen Studenten NSDAP-Mitglieder waren.

Selbstständige Bauern und traditionell schwarz eingestellte Kleingewerbetreibende blieben in der NSDAP vor 1938 in der Minderzahl, was dem Zulauf in den Städten freilich keinen Abbruch tat.

Laut dem Sozialwissenschaftler Dirk Hänisch nahm die braune Partei vor 1933 eine Zwitterposition zwischen dem „Rot der Arbeiterbewegung“ und dem „Schwarz der Landbevölkerung“ ein: „Sie lag näher bei den Sozialdemokraten und weiter entfernt vom katholisch-konservativen Lager.“ Außer eben in Wien und Wiener Neustadt, wo es ihr gelang, besonders viele christlich-soziale Wähler an sich zu ziehen. Ein echter Zwitter also. Für eine Mittelschichtpartei hatte sie zu viele Arbeiter in ihren Reihen, und zur allumfassenden Volkspartei fehlten ihr die Bauern.

Als reaktionär sahen sich die urbanen NS-Anhänger samt und sonders nicht. Ein Beobachter notierte, dass die meisten österreichischen Nationalsozialisten der illegalen Ära nichts mit altmodischen Ideen wie einem mittelalterlichen Ständestaat zu tun haben wollten. Diese Angestellten und Beamten waren keine Antimodernisten. Und sie waren und blieben die Hauptträgerschicht des österreichischen Nationalsozialismus bis 1938. Zu Beginn der 1930er-Jahre hatte noch keine Massenbewegung hin zu den Nazis eingesetzt, konnte das „Rote Wien“ die Mehrheit seiner traditionellen Wählerschaft ebenso bei der Stange halten wie die Christlichsoziale Partei ihre Anhänger im ländlichen Raum. Da wie dort waren die Klüngel gut organisiert, die das Ganze zusammenhielten, ob Arbeitervereine, Agrargenossenschaften oder die katholische Kirche mit ihrem wirksamen Bodenpersonal, der politisch aktiven Priesterschaft. Mittelgroße Städte wie in Deutschland, wo sich die Nationalsozialisten besonders hätten ausbreiten können, gab es in Österreich nicht. Aus dem angestammten Lager auszubrechen war für die meisten Österreicher zu Beginn der 1930er-Jahre noch undenkbar. Anders für ihre Kinder, und auf die würde es immer mehr ankommen, denn der Nationalsozialismus wurde zusehends eine Bewegung der Jungen.

Folgen wir einigen von ihnen auf ihren bisweilen verschlungenen Wegen. Mittlerweile sind alle von ihnen verstorben. Manche dieser Zeitzeugen hatten ihre Geschichten noch nie öffentlich erzählt. Mit den meisten von ihnen habe ich über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren selbst ausführlich gesprochen, als sie bereits hochbetagt waren, und ich habe ihren Zungenschlag weitgehend unverändert gelassen.

Diese Art der Zeitreise im Geist sowie im Stil und in der Wortwahl lässt bisweilen tief blicken und bricht manch höherer Wahrheit die Bahn …

BÜNDISCHE UND BUNTE BANDEN

Perchtoldsdorf bei Wien, 1932

Ralf Roland Ringler*, elf Jahre alt, ist der Sohn eines ehemaligen k.u.k. Offiziers, der als schlecht bezahlter Gymnasiallehrer im etwas entfernt gelegenen Wiener Neustadt arbeitet. Der Vater ist unzufrieden. Um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen, muss er um vier Uhr früh aufstehen, um erst spätabends wieder heimzukommen. Seinerzeit, als Student an der Universität, hatte er es vermieden, dem katholischen Cartellverband (CV) beizutreten, was ihm später vielleicht eine Lehrerstelle in einem näher gelegenen Gymnasium gebracht hätte. Das hat er nun davon. Stattdessen ist er der Heimwehr beigetreten und bildet sie militärisch aus. Die nationale Heimwehr, wie er betont. Sein Sohn Ralf Roland staunt über die Hektik auf den Straßen des sonst so idyllischen Weinbauortes Perchtoldsdorf. Es ist Wahlkampf.

„Flugblätter wirbeln durch die Straßen. Schwarze, Rote, ‚Kummerln‘ [Kommunisten] und Nazis werben. Ich weiß nicht, was die bunten Zettel und die schreienden Plakate bedeuten. Ich kann die brüllenden Männer auf den eskortierenden Lastwägen nicht verstehen. Die Sprechchöre – ‚Deutschland erwache‘, ‚Rotfront‘, ‚Juda verrecke‘ – sagen mir nichts.

Im benachbarten Gasthaus, beim Weinlich, ist eine Versammlung der Nazis. Scheppernde Sammelbüchsen, ‚Heil Hitler‘ schreiende Uniformierte und knallende Absätze. Dann markige Reden. Rauch, Bierdunst und eine Schlägerei. Gehsteige, Hausmauern, Plakatsäulen und Toreinfahrten sind beschmiert – ‚Nieder mit der Heimwehr‘

‚Juden raus‘

‚Tod den Nazis‘

‚Hitler – Krieg‘

‚Proletarier aller Länder, vereinigt euch‘.

Gendarmen stehen an allen Ecken. Alles verwirrt mich. Vater ist über die ‚Politik‘ sehr erregt. Mutter meint, er solle an die Familie denken.“

*

Wien, Bezirk Landstraße, 1932

Heinz Pohl (1911–2001) ist ein ausgesprochener Querdenker.

Im Wahlkampffrühling des Jahres 1932 verteilt der 21-jährige Student der Geografie und Geschichte auf den Straßen Wiens Propagandamaterial für die NSDAP. Plötzlich kriegt er Konkurrenz. Ein anderer junger Mann im gleichen Alter drückt den Passanten ebenfalls bedruckte Zettel in die Hand. Auf ihnen sind Wahlaufrufe für die Kommunisten zu lesen. Die beiden kommen ins Gespräch und finden einander sympathisch – irgendwo teilt man ja das gleiche Los auf der Straße …

Obwohl die Kommunisten am 23. April im sozialdemokratisch regierten Wien nicht einmal 22.000 Stimmen erringen, lassen sie sich ihre Feiern zum 1. Mai nicht verdrießen.

Mit dabei ist diesmal Heinz Pohl.

Der überzeugte Nationalsozialist hat die Einladung seines kommunistischen Kumpels in ein Parteiheim der KP angenommen. „Das war eine recht bürgerliche Angelegenheit, mit den ganzen Lederhosen“, erinnert sich Pohl später. „Es hätte genauso gut ein Trachtenverein sein können, wenn nicht Filme über Russland gezeigt worden wären oder ein Kabarett, wo dann ein paar in Trainingsanzügen auf der Bühne herumgehüpft sind.“ Politische Berührungsängste hat der junge Nazi nicht, zumindest nicht mit den Kommunisten.

Geboren wird Heinz Pohl 1911 in Wien als Sohn eines Postbeamten aus Österreichisch-Schlesien und einer Hausfrau aus Marburg, heute Slowenien.

Sein Vater, Turner, überzeugter Abstinenzler und Nikotingegner, ist gewerkschaftlich engagiert. Er fühlt sich in der Monarchie sozial benachteiligt – ein typischer Linker seiner Zeit. Heinz ist das Nesthäkchen der Familie, ein spät geborenes Kind. Zwei ältere Brüder werden zum Kummer des Vaters in der Mittelschule von deutschvölkischen Lehrern beeinflusst. Beide Jungen überleben den Ersten Weltkrieg nicht, der älteste fällt 1917, der zweite stirbt 1918 an der Spanischen Grippe. Im gleichen Jahr rafft sie auch den Vater dahin. Von den Geschwistern bleiben nur Heinz und seine ältere Schwester am Leben. Seine Mutter hängt an ihm wie an einem Schatz, ermöglicht ihm durch eisernes Sparen eine gute Schulbildung. Heinz Pohl fühlt sich vom Schicksal bevorzugt. „Ich hatte das Gefühl, ich war etwas Besonderes.“