Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

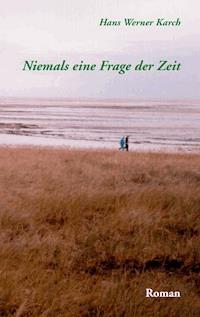

Als sich Ende Mai 2011 Caroline und ihr Schwager Anton Küster mit Olli German in dessen Hotel in Vorarlberg, nah an der Grenze zu Liechtenstein treffen, wollen sie eigentlich nur über Carolines üppige Erbschaft reden. Sie will damit dem letzten Wunsch der Großmutter nachkommen. Nicht nur durch das Vorlesen der Briefe und Tagebücher der Großmutter gewinnen alle Beteiligten Einblicke in ihre Vergangenheit, die bis ins Jahr 1935 zurückreicht, sondern auch in intensiven Gesprächen entdecken die wenigen Hauptakteure ihre engen Wechselbeziehungen zueinander, die reich sind an Gemeinsamkeiten. Dabei finden sie Parallelen von großem Glück und noch größerem Unglück . In diesen Tagen wiederholt sich die Familiengeschichte auf tragische Weise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

»Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance »

(Victor Hugo,, franz. Schriftsteller 1802-1885)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 1

28. Mai 2011

Kurz nachdem Küster die Grenze zu Österreich passiert hat, beginnt es zu regnen.

Immer mehr und auch größere Unheilwolken schieben sich zusammen. Dabei schwächen sie das Tageslicht fast bis zur Finsternis. Ab Bregenz weiter südlich kennt sich Küster nicht aus. Bis zu seinem Ziel sind es jetzt noch etwas weniger als fünfzig Kilometer, »wenn dieses nervige Navi recht hat«, knurrt er halblaut vor sich hin.

Eigentlich hätte er die Nervensäge – wie er die technische Neuheit abwertend nennt – überhaupt nicht gebraucht. Nun aber war das Gerät schon einmal in seinem neuen Wagen fest installiert und so macht er mittlerweile zunehmend Gebrauch davon –, wenn auch ziemlich missmutig.

»Wie kamen wir denn früher ohne diesen ganzen Schnickschnack zurecht? Gute Straßenkarte und Orientierungssinn, und das hat uns gereicht«, sagt er laut vor sich hin.

Je weiter er sich seinem Ziel nähert, umso besser wird das Wetter und die Sonne kommt noch hervor. Mittlerweile ist es fast 17 Uhr und Küster ist erleichtert, da er seine Ankunft in Vorarlberg zwischen 17 und 18 Uhr geplant hat.

Kurz vor Feldkirch kann er im letzten Moment das Hinweisschild auf das Hotel erblicken, in dem er sich mit Caroline verabredet hat. Keine fünf Minuten später findet er noch einen der wenigen freien Parkplätze vor dem Hotel zum Bären. Mit Ausnahme des massiv erbauten Erdgeschosses ist das übrige ein vorwiegend aus Holz errichteter alter Kasten, mittlerweile halb Wurmfraß halb Romantik. Küster muss nach dem ersten Augenschein tief einatmen.

»Den vielen Autos auf dem Parkplatz nach zu schließen, scheint das Haus offenbar gut besucht zu sein. Mal sehen, wie es innen aussieht. Da könnte es nur noch besser werden,«sagt er sich. Als er die Lobby betritt, ist er in zweierlei Hinsicht angenehm überrascht. Die kleine Empfangshalle ist sehr geschmackvoll und stilsicher gestaltet. Kein überladener alpenländlicher Kitsch, der sich einem hin und wieder nahezu unerträglich aufdrängt. Die zweite Überraschung ist nicht zu überbieten. Am offenen Kamin, der unverständlicherweise nicht brennt, obwohl es in der Lobby doch ein wenig kühl ist, sitzt Caroline – vor sich einen Tee. Küster, der sie seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hat, geht sofort mit gezielten Schritten auf sie zu. Doch sie ist nicht nur hübscher, sondern schöner und reizvoller geworden, das will Küster ihr später gestehen.

Ihr dunkelrotes Haar hat sie zu einem dicken Zopf geflochten, der über ihre linke Schulter fällt. Die blauen Augen und die diskreten Sommersprossen auf beiden Wangen, in die sich Küster sofort verliebt hatte, runden ihr verführerisches Erscheinungsbild ab. Als er sich ihr nähert, kommt sie ihm entgegen. Anstatt eines förmlichen Händedrucks umarmt sie ihn und küsst ihn auf jede Wange.

»Wie schön, dass du es doch einrichten konntest. Ich freue mich wirklich. Es gibt viel zu erzählen, denn seit unserem letzten Treffen hat sich manches ereignet und einige Neuigkeiten habe ich erst vor wenigen Monaten erfahren. Darüber wollte ich gerne mit dir unter vier Augen sprechen. Doch check zuerst einmal ein. Danach wollen wir uns Zeit zum Reden nehmen. Für 20 Uhr habe ich uns einen Tisch im Restaurant reserviert.«

Beim Check-in will Küster seinen Beruf nicht angeben. Er hat die Absicht, als Privatperson hier in Vorarlberg und Liechtenstein, das gerade einmal zehn Minuten Gehweg vom Hotel entfernt ist, durch Wanderungen kennenzulernen. Der jungen Frau am Empfang erklärt er, dass er nur mit Küster, ohne Berufsbezeichnung angeredet werden möchte. Ihm ist bekannt, dass die Österreicher eine Vorliebe haben, den Nachnamen liebevoll mit einem Titel aufzuwerten. Fast inflationär wird übertrieben oft der Titel Doktor vergeben. Es scheint so, dass jeder oder jede, die eine höhere Schule besucht hat, grundsätzlich als Herr oder Frau Doktor angeredet werden muss, wobei es zweitrangig ist, ob er oder sie überhaupt einen Abschluss geschafft hat.

»Eigentlich eine Wohltat gegenüber der zunehmenden Verrohung und Verblödung der Sprache in Deutschland. Auf dem Boden einer zutiefst unterentwickelten Ausdrucksweise hat sich eine Schmelze aus Respektlosigkeit und Missachtung des Gegenübers herausgebildet, die, wenn sie mal erstarrt ist, als das Menetekel einer andersartigen Gesellschaft nicht mehr zu übersehen ist.« Sinniert Küster.

Er kann darin einen Ausdruck von Würdelosigkeit ablesen, die immer mehr um sich greift. Eine Entwicklung, die ihm mittlerweile große Sorgen bereitet, da sich Medien, die er früher als respektabel angesehen hat, auf den Weg gemacht haben, geradewegs in diesen Sumpf abzutauchen.

Caroline hat für ihn Zimmer Nummer fünf gebucht. Es liegt direkt neben ihrem Zimmer. Beide Appartements befinden sich im zweiten Stock und sind nach Südwesten ausgerichtet. Das Besondere an dieser Unterkunft ist, dass ihre Zimmer einen gemeinsamen Balkon teilen, den beide begehen können. Jetzt, Ende Mai, kann man ihn bereits benutzen, wenn man sich in eine dicke Jacke einhüllt.

Nachdem Küster seinen Koffer aus dem Auto geholt hat, begibt er sich auf sein Zimmer. Auch hier werden seine Erwartungen erneut übertroffen. Nach einer kurzen Inspektion von Dusche und WC, wobei er kurz Hände und Gesicht wäscht, begibt er sich Richtung Balkon. Hier wartet bereits Caroline auf ihn. Auf einem kleinen runden Tisch hat der Zimmerservice einen französischen Champagner, dazu zwei Gläsern serviert. Caroline trägt eine modische, dunkelblaue, gesteppte Outdoor-Jacke, denn der beginnende Abend schickt schon seine Kühle voraus.

»Zieh dir was Warmes an, sonst wirst du dir hier noch den Tod holen. Ich schenke derweil schon mal ein«, bemerkt Caroline besorgt.

Als Küster wenig später in seinem hellgrauen Norweger auf den Balkon zurückkommt, steht Caroline mit beiden Champagnergläsern an der Balustrade und blickt in den Sonnenuntergang. Im rötlichen Licht der Abendsonne hat das Rot ihrer Haare einen anderen, zarten Ton und ihre Gesichtszüge erscheinen im Schimmer noch weicher gezeichnet. Küster bemerkt all dies mit den Augen eines frisch Verliebten. Ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr hatte.

»Auf dich und deine Gesundheit und dass du noch weitere fünfzig Jahre so gesund bleibst! Ich weiß, du hast ja erst morgen Geburtstag, aber wir können gerne schon mal mit der Feier beginnen.«

Dann gibt sie ihm einen Kuss, aber dieses Mal mitten auf den Mund. Küsters tut überrascht. Insgeheim hat er jedoch auf so etwas gehofft. (Später wird er gestehen, sich sogar danach gesehnt zu haben.) Zu leidenschaftlich will er diesen ersten Kuss nicht erwidern. Das geht ihm nun doch etwas zu schnell mit seiner Schwägerin. In den fast zwanzig Jahren seit dem Tod seiner Frau und des Kindes hat er keine Frau mehr für so begehrenswert gehalten wie gerade jetzt Caroline, die Schwester seiner Frau.

Seine Ehe hatte gerade einmal vier Jahre gedauert, als seine Frau Johanna kurz nach der Totgeburt ihres Kindes an einer Fruchtwasserembolie verstarb. Küster verfiel danach in eine tiefe und länger anhaltende Melancholie. In den darauffolgenden Jahren las er sehr viel und wenn man ihn fragte, was er so liest, so bekam man nur die kurze Antwort »alles kreuz und quer«. In der Tat hatte er in dieser Zeit den Ruf, ein lebendes Lexikon zu sein. Mehr noch nahm man seine zunehmende empathische Gesinnung zur Kenntnis.

Die Gründe, weshalb Caroline sich mit ihm treffen will, sind vielschichtig. Vorausgegangen waren mehrere Telefonate und Briefe im vergangenen halben Jahr. Neue Einblicke in die Vergangenheit, besonders aus dem Leben der Großmutter, den Kriegsjahren und danach. Zu viele Fragen, auf die sie zurzeit keine Antworten weiß. Auch hofft sie darauf, dass Küster sie bei ihrer Erbschafts-Angelegenheit unterstützen kann.

Caroline ist ziemlich offen, besonders in allem, was die Privatsphäre und das Sexualleben berührt. Bereits zu Beginn seiner Beziehung zu Johanna hatte Küster diese Eigenheit Carolines bemerkt, und als sehr angenehm empfunden. (Bei Zusammenkünften ertappte er sich dabei, dass er beide Frauen immer wieder miteinander verglich.)

Er liebte Carolines ehrliche, nicht gestelzte und warmherzige Art, und manchmal fragte er sich, ob er sich mit Johanna wohl für die Richtige der beiden Schwestern entschieden habe. Aber Johanna hatte auch ihre Vorzüge. Dass sie fünf Jahre älter als ihre Schwester Caroline war, sah man ihr nicht an. Sie war attraktiv und besaß eine erstaunliche musikalische Begabung. Vielleicht hätte es bei ihr sogar zur Solo-Cellistin gereicht, wäre sie nicht 1995 nach einem Konzert in Berlin mit Freunden zum Reichstagsgebäude gepilgert, um die Verhüllung des Bauwerks durch Christo und Jeanne-Claude zu bewundern. Vielleicht hätte sie dann den Hauptkommissar Küster nicht getroffen. Vielleicht wäre sie nicht in Berlin geblieben. Vielleicht wäre sie nicht auf den glatten Gehwegen Berlins gestürzt. Vielleicht hätte sie sich nicht so einen komplizierten Armbruch zugezogen. Vielleicht hätte es sowieso nicht zur Solo-Cellistin gereicht.

So kam es aber, dass sie vor dem Reichstagsgebäude auf den jungen Polizeihauptkommissar Anton Küster traf, der seit Monaten mit der Sicherung der Verhüllungsmaßnahme beschäftigt war. Immer wieder gab es mehr oder weniger gewalttätige Proteste. Er konnte unendliche Geschichten über dieses Kunstwerk erzählen, auch dass er Christo und Jeanne-Claude persönlich kennenlernen durfte. Nachdem Johanna auch noch am dritten Tag Interesse an dem Objekt zeigte, wagte Küster den Vorschlag, ihr weitere Episoden zu erzählen. Ergänzend dazu würde er ihr auch beeindruckende Bilder zeigen, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt seien. Da es dazu etwas Zeit und Muße bräuchte, wolle er sie gerne zu »seinem Italiener«, wie er ziemlich unbedarft das exzellente Ristorante Toskana nannte, einladen. Wenn er von »seinem Italiener« sprach, so wolle er damit Zuneigung und Bewunderung ausdrücken und auf keinen Fall »von oben herab« (In Kollegenkreisen wollte man ihm das schon mal unterschieben.) Das Essen an diesem warmen Juli-Abend war ausgezeichnet und die sich anschließende Erzählung über Christos Verhüllung, untermalt mit zahlreichen Fotos, zog sich fast bis Mitternacht hin. Der Wein und die fast südländische Stimmung in dem Gartenlokal bildeten, wenn auch unbeabsichtigt, den idealen Rahmen für zwei Menschen, die dabei waren, sich im Laufe des Abends näher zu kommen. Nach langen Überlegungen zog es Küster vor, an diesem Abend seine Gefühle noch nicht offen zu zeigen. Johanna hatte auch ohne Worte seine Liebeserklärung verstanden. Sein Blick, der hochrote Kopf, sowie die Unsicherheit beim Sprechen waren für sie bereits Indizien genug. – Sie kannte sich da aus.-

Später haben beide sehr oft über seine Begründung, dass er die Sache nicht »vergeigen« wolle, herzhaft lachen müssen, denn das könnte passieren, wenn er, für Johanna zu früh und wahrscheinlich unvorbereitet, seiner Erregtheit freien Lauf ließe. Über den Begriff »vergeigen« hatte sich die Cellistin wirklich amüsiert.

In den kommenden Wochen trafen sie sich öfter, denn nach dem Ende des Verhüllungsprojekts am 7.Juli hatte Küster mehr Zeit, die er mit Johanna verbringen konnte. Sie konnte ihre Cello-Probezeiten weitgehend selbst einrichten. Lange Spaziergänge am Wannsee wechselten mit Museums- und Theaterbesuchen ab. Sie fanden viele gemeinsame Interessen und dass sie sich liebten, musste nicht sonderlich ausgesprochen werden, auch dann nicht, wenn sie miteinander schliefen und all ihren Gefühlen freien Lauf ließen. »Dieser Sommer an der Spree sollte nie vergehen«, entfuhr es Küster an einem Sonntagmorgen, als beide auf der winzigen Terrasse seiner Wohnung frühstückten. Johanna, zunächst brüskiert, solch eine Plattitüde aus Küsters Mund zu hören, schwenkte genauso schnell ins Lager der Verständnisvollen, denn so banal wie diese Aussage war, umfasste sie doch all sein Glücksgefühl, das er an diesem Morgen offenbarte, aber nicht besser beschreiben konnte. Als er dann noch ergänzend eine seiner seltenen Komplimente hervorbrachte, in dem er seine Bewunderung ihres zarten Gesichts, des diskreten Ansatzes von Mandelaugen und der dunklen langen Haare enthüllte, war sie wirklich beeindruckt. (Später gestand sie, dass sie in diesem Moment vielleicht auch diese oder eine ähnliche Phrase gewählt hätte, wenn sie nur mutig genug gewesen wäre.) Bei so viel Gemeinsamkeiten und Verständnis füreinander wuchs bei ihnen immer stärker der Wunsch nach einer festen Bindung. Aber ohne großes Tamtam, wie sie es wünschte.

Küster ist schon eine imposante Gestalt. Breitschultrig mit Riesenhänden und einem kantigen Gesicht, einer kräftigen Nase und etwas wulstiger Unterlippe. Die schiebt er öfter hin und her, sodass dieses Mienenspiel auf den ersten Blick irgendwie den Eindruck vermittelt, als würde er unentwegt über etwas nachdenken. Wird er daraufhin angesprochen, quittiert er die Frage mit einem breiten, nichtssagenden Lächeln, und dabei verschwindet die wulstige Lippe komplett. Dieser auf den ersten Blick hölzern wirkende Mensch ist in einem erzkatholischen Fünfhundert-Seelen-Dorf in Ostwestfalen aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Ungerechtigkeit, Verlogenheit, fehlender Respekt gegen jedermann und gegen die Natur »bringen ihn schon mal auf die Palme« – Küster liebt solche Metaphern –. Lernt man ihn aber näher kennen, beweist er die – wie Johanna es gern beschrieb – Geschmeidigkeit eines Tanzlehrers. Er wurde aufgrund seines umsichtigen Verhaltens während der Reichstagsverhüllung vom Polizeipräsidenten hoch gelobt und als Leiter einer neu geschaffenen Abteilung eingesetzt. Seine Aufgabe bestand darin, Vietnamesen,