19,99 €

Mehr erfahren.

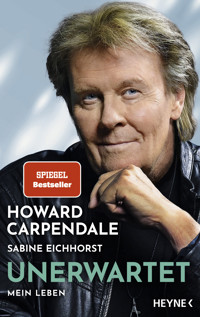

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Emotionen für die Ewigkeit - Charisma trifft auf Entertainment

80 Jahre Leben – davon 60 auf der Bühne: Kaum ein anderer deutschsprachiger Künstler steht so konsequent und kontinuierlich für musikalische Präsenz wie Howard Carpendale. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner markanten Stimme und seinem unverwechselbaren südafrikanischen Akzent die deutsche Musiklandschaft – immer authentisch, immer er selbst. »Ti amo« , »Hello again«, »Wie frei willst du sein« – viele seine größten Hits wecken Erinnerungen und große Emotionen. Als Entertainer der Extraklasse hat Howard Carpendale den Soundtrack gleich mehrerer Generationen geliefert. In diesem Buch blickt er zurück – und erzählt nicht nur ganz unbekannte Anekdoten aus seinem Leben, sondern denkt auch über Zeitgeschichte, Politik und über all das nach, worauf es im Leben ankommt: Charakter, Gradlinigkeit und Unbestechlichkeit sind für ihn genauso wichtig wie Menschlichkeit, Fairness und ein moralischer Kompass in unmoralischen Zeiten. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich für Entertainment, Gesellschaft und für die Welt, in der wir leben, interessieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

80 Jahre Leben – davon 60 auf der Bühne: Kaum ein anderer deutschsprachiger Künstler steht so konsequent und kontinuierlich für musikalische Präsenz wie Howard Carpendale. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner markanten Stimme und seinem unverwechselbaren südafrikanischen Akzent die deutsche Musiklandschaft – immer authentisch, immer er selbst. »Ti amo« , »Hello again«, »Wie frei willst du sein« – viele seine größten Hits wecken Erinnerungen und große Emotionen. Als Entertainer der Extraklasse hat Howard Carpendale den Soundtrack gleich mehrerer Generationen geliefert. In diesem Buch blickt er zurück – und erzählt nicht nur ganz unbekannte Anekdoten aus seinem Leben, sondern denkt auch über Zeitgeschichte, Politik und über all das nach, worauf es im Leben ankommt: Charakter, Gradlinigkeit und Unbestechlichkeit sind für ihn genauso wichtig wie Menschlichkeit, Fairness und ein moralischer Kompass in unmoralischen Zeiten. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich für Entertainment, Gesellschaft und für die Welt, in der wir leben, interessieren.

Howard Victor Carpendale, geb. am 14. Januar 1946 in Durban, Südafrika, ist ein deutsch-südafrikanischer Entertainer und Komponist. Mit Songs wie »Ti amo« (1977) und »Hello Again« (1984) wurde er in den 1970er und 1980er Jahren im deutschsprachigen Raum zum Megastar aber auch heute noch hat er Millionen von Fans und füllt die größten Konzerthallen. Im Lauf seiner Karriere wurden über 65 Millionen seiner Tonträger verkauft. Er lebt mit seiner Frau in der Nähe von München.

Sabine Eichhorst studierte Germanistik und Soziologie, arbeitete lange als Journalistin für die ARD und wurde für ihre Reportagen mit dem CIVIS-Medienpreis und dem Herbert-Quandt-Medienpreis ausgezeichnet. Seit 1993 schreibt sie auch Bücher und veröffentlichte u. a. den SPIEGEL-Bestseller »Ein Tagwerk Leben – Erinnerungen einer Magd«. Zuletzt erschienen ihre Sachbücher »Der Himmel so weit« (2015) und »Der Mann im Wald« (2016), der Roman »Die Liebe meines Vaters« (2016) sowie der SPIEGEL-Platz-1-Bestseller »Sonnenseite« (2021).

HOWARD CARPENDALE

SABINE EICHHORST

UNERWARTET

MEIN LEBEN

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Howard Carpendales Erinnerungen sind die Basis dieses Buches. Auch Gespräche werden aus der Erinnerung und sinngemäß wiedergegeben, ein Anspruch auf wörtliche Übereinstimmung mit tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden einige Namen anonymisiert und einzelne Personenmerkmale teilweise abgeändert.

Die Textpassagen von Mike (siehe hier und hier), Claudia Carpendale (siehe hier), Wayne Carpendale (siehe hier) und Donnice Carpendale (siehe hier) wurden abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Urheber.

Dieses Buch enthält Passagen, die Begriffe aus der Zeit der Rassentrennung in Südafrika widerspiegeln. Einzelne Ausdrücke, die heute als rassistisch gelten, wurden aus Gründen der historischen Genauigkeit beibehalten. Ihre Verwendung geben weder die Haltung des Autors noch des Verlages wider.

Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

www.heyne.de

Alle Rechte vorbehalten

Redaktion: Klaus Fricke

Bildredaktion: Heike Jüptner

Umschlaggestaltung: Dominic Wilhelm / wilhelm typo grafisch, Zollikon, unter Verwendung eines Fotos von Dominik Beckmann, München

Vorsatz: © BMC-Image / Norbert Unfried-Archiv; Nachsatz: Clemens Bittner

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-33945-6V001

Ich widme dieses Buch keinem einzelnen Menschen,

ich widme es dem Frieden, der Vernunft.

Möge diese Welt wieder vernünftig und friedlich werden.

BMC-Image / Norbert Unfried-Archiv (1982)

Prolog

Wer ist Howard Carpendale?

Ihr glaubt, mich gut zu kennen, weil ich schon so lange in Deutschland lebe, euch seit vielen Jahren begleite, Teil eures Lebens bin. Howard Carpendale? Klar, den kenn ich seit meiner Kindheit, war irgendwie schon immer da. Netter Kerl …

Das habe ich im Lauf meiner langen Karriere oft gehört. Wirklich sehr oft.

Und es stimmt.

Und es stimmt nicht.

Ich möchte niemanden enttäuschen, aber der »nette Kerl« greift ein bisschen kurz.

Geboren und aufgewachsen in Südafrika, habe ich früh erlebt, was Ungerechtigkeit bedeutet. Als Jugendlicher hatte ich einen Traum und habe in meinen Zwanzigern überraschende Erfolge gefeiert. Später habe ich düstere und deprimierende Abgründe durchquert. Tod, Krankheit und Zweifel haben mein Leben stärker geprägt als Ruhm, Reichtum oder Glanz. Nun werde ich achtzig Jahre. Andere sagen da gern, sie seien stolz darauf, was sie erreicht hätten, und sie hätten sich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Nun, mit Stolz habe ich so meine Probleme. Und ein guter Mensch zu sein, darum habe ich mich auch bemüht, aber wenn ich zurückschaue, muss ich ehrlich zugeben, dass ich auch dunkle Flecken sehe. Momente, die ich bereue. Zugleich finde ich es zutiefst menschlich, Fehler zu machen. Es sind die Fehler, die Brüche im Leben, die uns – im besten Fall – helfen, uns zu verändern. Dazuzulernen. Uns zu entwickeln. Um so, hoffentlich, tatsächlich ein guter Mensch zu werden.

Wer also ist Howard Carpendale?

Ein Mensch, der gern lacht – auch wenn man mir oft einen Hang zur Melancholie nachsagt. Ein melancholischer Mensch – auch wenn ich loslache, sobald ich etwas komisch finde. Ich war nie der Lauteste in der Menge. Nie der Aufdringlichste. Wenn ich etwas sage, meine ich das auch, denn Haltung, das habe ich gelernt, ist wichtiger als Image. Es geht im Leben nicht darum, anderen zu gefallen, sondern man selbst zu sein. Größe entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch den Mut, das Unberechenbare anzunehmen. Die eigenen Fehler. Die eigene Schuld. Den Wandel.

Und ich war nie ein Schlagersänger. Auch wenn ich Schlager gesungen habe.

Für viele, die mich seit Langem kennen, bin ich wie ein Fels in der Brandung in einer sich immer schneller drehenden Welt. Doch auch mich macht die Welt, in der wir leben, ratlos. Wie lösen wir all die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, die gesellschaftliche Polarisierung, den wachsenden Rechtsruck in so vielen Ländern, die zahllosen wirtschaftlichen Verwerfungen und Ungerechtigkeiten, die Klimakatastrophe? Was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln? Politisch habe ich mich lange zurückgehalten. Als ich 1966 nach Deutschland kam, erschien mir dieses Land sehr aufgeräumt, wohl auch, weil wir in Südafrika mit der Apartheid viel größere Probleme hatten. Die Ära Kohl und die Ära Merkel empfand ich als langweilig, beinahe einschläfernd. Doch inzwischen hat auch Deutschland ernste Probleme, extreme Kräfte werden stärker. Zugleich habe ich den Eindruck, dass Politik mehr und mehr zum Entertainment wird und eine wachsende Zahl an Politikern und Politikerinnen mehr an der eigenen Bekanntheit arbeitet als für die Bürger. Inzwischen drängt es mich, laut zu sagen, was ich bedenklich, wenn nicht bedrohlich finde.

Howard Carpendale – ein netter Kerl mit Ecken und Kanten?

Ja … natürlich.

Unerwartet?

Vielleicht …

Menschen, die mich gut kennen, wissen auch, dass ich mich gern zurücknehme. Dass ich nicht gern im Mittelpunkt stehe. Das klingt paradox, oder? Schließlich stehe ich seit sechzig Jahren auf der Bühne, vor Tausenden, Zehntausenden Menschen.

Doch es ist dieser Ort im Rampenlicht, an dem ich immer wieder bei mir selbst ankomme.

Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, an dem ich so sehr ich selbst sein kann, so sehr ich selbst bin wie genau diesen: die Bühne …

München, Oktober 2025

SÜDAFRIKA

Durban, 1957

INTERFOTO / LP

1.

Das Licht ist weich, und der Ennisdale Drive liegt vor uns wie ein langes graues Band. Er führt vom Brooklands Crescent bis hinauf zum Beachway, und wie in den meisten Straßen in Durban North trennt ein sauber gezogener heller Streifen die beiden Fahrspuren. Links und rechts der Straße reihen sich die Häuser aneinander, einstöckige, manchmal zweistöckige weiße Häuser mit spitzen roten Dächern. Ein paar Stufen führen hinauf zur Veranda, Blumenbeete mit Rosen und bunten Petunias säumen die Rasenflächen, und in vielen Gärten, auch in unserem, stehen Palmen und Bäume mit Stämmen so dick, dass ich sie alleine nicht umfassen kann. Die Häuser ähneln einander, und doch sieht jedes ein bisschen anders aus als das Nachbarhaus – eines hat hellblaue Fensterläden an der vorderen Fassade, vor einem anderen steht eine Hundehütte, mal blättert am Lattenzaun die Farbe, mal ist die Zufahrt zur Garage frisch gepflastert.

Betty hält meine Hand, und bei jedem Schritt raschelt ihr blauer Rock, während wir den Ennisdale Drive entlanglaufen. Um ihren Kopf hat sie ein buntes Tuch geschlungen, das sie vorne über der Stirn geknotet hat, und ihre Füße stecken in flachen Stoffschuhen, aus denen sie immer viel schneller herausschlüpfen kann als ich aus meinen Turnschuhen. In Kleidern, wie meine Mum sie trägt, bunt geblümte, mit wippenden Röcken, habe ich Betty noch nie gesehen. Sie trägt auch keine Kostüme, keine Schuhe mit hohen Absätzen, keinen Lippenstift. Bettys Röcke sind aus Baumwollstoff, blau oder braun oder grau, meist sind die Farben verblasst vom Waschen. Und immer, wirklich immer, trägt Betty einen Turban. Oft schlingt sie sogar mehrere Tücher um ihre schwarzen Locken und bindet sie mit kurzen kräftigen Fingern mal zu einem flachen, mal zu einem in sich gewundenen Knoten. Unter ihrem Turban blitzen kreisrunde Ohrringe, und auch jetzt, wenn ich zu ihr hochschaue, leuchten sie golden in der Sonne. Betty bemerkt meinen Blick und zwinkert mir zu. Sie beginnt ein Lied zu summen – das mag ich am meisten an ihr: dass sie fast immer vor sich hin summt oder singt. Die Texte ihrer Lieder verstehe ich nicht, sie singt auf Zulu, doch auch wenn ich kein Wort verstehe, klingen sie immer fröhlich.

»Aaand stop, little Howard!« An einer Straßenecke hält Betty an. Wir lassen zwei Autos vorbeifahren, und als ihre dröhnenden Motoren in der Ferne leiser werden, steige ich den hohen Bordstein hinab, während Betty meine Hand fest in ihrer hält.

»Let’s go this way«, sagt sie, als wir die gegenüberliegende Straßenseite erreichen, und deutet nach rechts.

Ich deute in die entgegengesetzte Richtung. »No, this way.«

Betty rollt mit den Augen.

Als kleiner Junge

privat

Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist diese Szene, in der ich etwa vier Jahre alt war und an der Hand unserer Nanny spazieren ging. Es war ein ganz gewöhnliches Bild: eine schwarze Hausangestellte und ein weißes Kind. Ein schwarzes Kind an der Hand einer weißen Frau wäre ungewöhnlich gewesen. Und streng verboten war es, als schwarzer Mann Hand in Hand mit einer weißen Frau – oder umgekehrt – die Straße entlangzugehen. Der Immorality Act von 1927 untersagte jegliche erotische Annäherung oder sexuelle Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen. Der Prohibition of Mixed Marriages Act untersagte Mischehen. Wer dagegen verstieß, dem drohte Gefängnis. Schon beim geringsten Verdacht auf verbotene Kontakte zwischen den Ethnien verfolgte die Polizei die Menschen, drang in ihre Wohnungen und Häuser ein und konfiszierte sogar Unterwäsche als vermeintliches oder tatsächliches Beweismittel. Wobei Schwarze strenger bestraft wurden als Weiße. Erst in den Achtzigerjahren änderte Staatspräsident Pieter Willem Botha (dessen rassistische Nasionale Party nach ihrem Wahlsieg 1948 die süd-afrikanische Bevölkerung nach selbstgeschaffenen und zum Teil bizarren Kriterien in vier Klassen aufteilte – Weiße, Farbige, Asiaten und Schwarze – und sukzessive aus dem öffentlichen Leben ausschloss) den Immorality Act: Von nun an stand nur noch Sex von Nichtweißen mit Weißen unter Strafe. Überkam einen weißen Mann das Verlangen nach einer schwarzen Frau, wurde das eher toleriert.

Zahllose Gesetze bestimmten, wer wen lieben oder nicht lieben und wer wo wohnen oder nicht wohnen durfte: Weiße in den Städten, Schwarze in sogenannten Homelands und Townships am Stadtrand. Sie regelten, wer sich wo aufhalten durfte und wer welchen Beruf ergreifen konnte – zum Beispiel sollten Schwarze möglichst in der Landwirtschaft oder den Minen arbeiten und durften nur dann in weiße Gegenden, wenn sie dort einer Arbeit nachgingen. Gesetze bestimmten, wer im Bus wo sitzen durfte, wer am Strand wo baden durfte, wer welche Toilette benutzen durfte, wer aus welchem Wasserhahn trinken durfte: Schwarze durften im Bus nur oben, auf den hinteren Plätzen sitzen, ebenso gab es am Strand ausgewiesene Abschnitte für sie, und es gab spezielle WCs und Wasserhähne nur für Schwarze.

Die sogenannte Rassenordnung bestimmte den Alltag der Menschen in Südafrika – und ich wuchs in eine Welt hinein, in der es normal war, Menschen in schwarz und weiß, in Menschen erster und zweiter Klasse einzuteilen. Und in der Menschen zweiter Klasse weniger Rechte hatten, einfach weil sie, wie man heute sagt, People of Colour waren.

Auch in meiner Familie hält eine schwarze Nanny das Haus sauber und passt auf die Kinder auf, während meine Eltern arbeiten. Meine Schwester Jeanette, die alle Jean nennen, ist schon zwölf Jahre, Annette, die jüngere, die wir Ann nennen, ist acht. Ich bin der Jüngste, ein Nachzügler, und weil meine großen Schwestern keine Lust haben, auf mich aufzupassen, haben meine Eltern Betty eingestellt.

Als wir eine Weile später umziehen, ein paar Blocks weiter, in den Burleigh Crescent Nr. 28, in ein besseres Viertel, ein schöneres Haus mit einem größeren Garten, wohnt Betty unter der Woche im Gartenhaus. Am Wochenende, wenn sie frei hat, fährt sie heim in die Township zu ihrer Familie. Montag früh ist sie wieder da, passt auf mich auf, macht mir etwas zu essen und geht mit mir in der Nachbarschaft unter ausladenden Palmen und alten Eichen spazieren. So lerne ich, dass Weiße und Schwarze Zeit miteinander verbringen; manche sind sogar befreundet. Was ich mit vier Jahren nicht weiß, ist, dass die Stadt, in der ich mit meiner Familie lebe, Durban, eine englische Gemeinde und relativ liberal ist im Vergleich zu anderen Gegenden in Südafrika. Anders als der Orange Free State, wo sie Schwarze lange als Sklaven hielten. Anders als Johannesburg, wo Weiße schwarze Stadtteile brutal zerstören und die Bewohner in Townships zwangsumsiedeln. Anders als Soweto, wo Schulkinder sich weigern, im Unterricht statt Englisch das verhasste Afrikaans zu sprechen, und Polizisten im Juni 1976 auf diese Kinder schießen und ein Massaker mit sechshundert Toten anrichten.

Natürlich gelten auch in Durban die Regeln der Apartheid. Sie werden nur weniger streng ausgelegt. Für uns Carpendales gehört Betty ganz selbstverständlich zur Familie. Erst als Jugendlicher fange ich an, die Trennung in schwarz und weiß zu hinterfragen.

Und erst viele Jahre später fange ich an zu verstehen, was Apartheid wirklich bedeutet.

Mein Dad ist Kaufmann und arbeitet im Im- und Export für eine englische Tuch- und Herrenoberbekleidungsfirma. Er beliefert Händler in und um Durban mit Ware aus England. Ab und zu, wenn seine europäischen Kollegen nach Südafrika kommen, muss er nach Johannesburg fliegen, um sich mit ihnen zu treffen. Ich habe jedes Mal Angst, wenn Dad ins Flugzeug steigt. Aber Johannesburg ist fast vierhundert Meilen von Durban entfernt, sagt er, zu weit, um mit dem Auto oder dem Zug zu fahren.

Dad ist ein lustiger Mann, er bringt mich und andere Menschen oft zum Lachen, das mag ich an ihm. Auch Menschen, die ihn gerade erst kennenlernen, mögen ihn sofort. Er nimmt das Leben leicht, sagen sie. Das tut er allerdings auch in der Firma, und darum erklärt Mum eines Tages: »Du bist kein Geschäftsmann, Douglas Carpendale. Du interessierst dich mehr für Politik als für Herrenbekleidung. Darum werde ich mich in Zukunft um die Geschäfte kümmern.«

Schon Dads Vater war in der Kommunalpolitik. Mums Vater war sogar Bürgermeister von Durban, und einer ihrer Schwäger ist Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Dad ist Mitglied der United National South African Party und wurde ins Provincial Council gewählt; damit gehört er dem Parlament der Provinz Natal an, und als Mitglied der gesetzgebenden Versammlung stimmt er bei allen Entscheidungen mit ab. Er ist ein wichtiger Mann. Er ist bekannt und so beliebt, dass man sogar einen Park nach ihm benennt: den Douglas-Carpendale-Park.

Zu Hause diskutieren meine Eltern öfter über Politik. Mum kommt aus einer standesbewussten Familie. Dad kommt aus einfachen Verhältnissen und ist stolz darauf, dass er es so weit gebracht hat. Er akzeptiert die Vorherrschaft der weißen Minderheit. Perspektivisch, sagt er, sollten aber alle Ethnien, die in Südafrika leben, gleichberechtigte Teile der Gesellschaft sein. Doch dieser Wandel brauche Zeit. Auch Mum denkt so. Sie ist immer sehr freundlich zu dem indischen Mitarbeiter im Büro. Sie ist überhaupt zu allen Menschen sehr freundlich.

Was ich nicht mag, ist, wenn sich die beiden streiten. Noch schlimmer als der Streit ist die Sprachlosigkeit, die jedem Streit folgt. Tagelang wechselt keiner ein Wort mit dem anderen. Das ganze Haus ist auf eine gespenstische Art still. Auch meine Schwestern halten die dröhnende Stille kaum aus. Sie ist so unerträglich, dass ich Jahre später als Jugendlicher meinem Vater Prügel androhe, wenn er noch eine Sekunde länger schweigt. Wenn er sich nicht sofort an den Tisch setzt und redet und mit meiner Mutter eine Lösung für das Problem sucht, über das sie sich zerstritten haben.

Abgesehen davon sind wir eine Familie wie alle anderen. Ich liebe Mum, und sie liebt mich, sie tut alles für mich und meine Schwestern. Ich liebe auch Dad, er ist nicht so streng wie andere Väter, sondern eher ein Kumpel. Jean ist meine Lieblingsschwester, wir verstehen uns gut, wir sind uns ähnlich, wir sehen uns auch ähnlich, sogar unsere Geburtstage liegen nur zwei Tage auseinander. Jean hat Temperament und ist für jeden Blödsinn zu haben, ein echter Wildfang, ein tomboy. Ann ist ganz anders. Sie hat schwarze Haare wie Mum und ist viel stiller. Bei allem, was sie tut, ist sie sehr vorsichtig. Mit Ann gerate ich immer wieder in Streit. Aber Ann hat Diabetes, sie darf nichts Süßes essen und muss sich zweimal täglich Insulin spritzen, vielleicht ist es die Krankheit, die sie so vorsichtig macht. Außerdem habe ich Großeltern und eine Menge Tanten und Onkel und Cousinen und Cousins; allein Mum hat neun Geschwister. Einer von Mums Brüdern ist übrigens Erfinder. Er arbeitet in einem Forschungslabor und hat zum Beispiel das Tellurometer erfunden, mit dem man Entfernungen messen kann.

Dass Anfang 1946, dem Jahr, in dem ich geboren werde, das Ende des Zweiten Weltkriegs kein Dreivierteljahr zurückliegt, merkt man in Südafrika nicht. Nur Dads Bruder lebt nicht mehr. Er fiel in Nordafrika. Als ich am 14. Januar gegen ein Uhr nachts zur Welt komme, nennen mich meine Eltern nach ihm: Howard Victor Carpendale.

Ich wachse in einer freundlichen Familie auf. Doch ich bin kein glückliches Kind. Ich bin auch kein unglückliches Kind. Ich bin mir selbst genug und ziehe mich gern zurück. Dad ist nämlich auch ein sehr erfolgreicher Sportler. Am liebsten spielt er Cricket, was in Südafrika sehr beliebt ist, ein Nationalsport, beinahe eine Religion. Dad spielt für Natal in der Provinzliga. Eine Zeitlang boxt er auch. Er nimmt mich zu Wettkämpfen mit und versucht, mich für Sport zu begeistern. »Mein einziger Sohn, du hast doch meine Gene, in dir muss doch ein Sportler stecken!«

Aber ich bin pummelig und kann nicht schnell laufen. Wenn ich Anlauf nehme, falle ich über meine Füße. Soll ich einen Ball werfen, sind meine Arme und Hände im Weg, und der Ball fällt runter, rollt davon; manchmal denke ich, ich höre ihn lachen, höre, wie er mich auslacht. Ich kann nicht fangen, ich kann nicht springen, ich kann nichts. Keine Mannschaft will einen wie mich in ihren Reihen haben.

Dad hebt den Ball auf, zeigt mir, wie ich ihn halten und wie ich den Oberkörper beim Wurf drehen muss. Er macht es mir vor, und ich versuche es nachzumachen. Doch meine Beine, Arme, Füße, Hände sind im Weg, und der Ball fällt wieder hin. Dad hebt ihn auf, ermuntert mich und wirft ihn mir erneut zu, nochmal und nochmal und nochmal. »Fang!« Und dann, einen kurzen Augenblick lang, sieht er mich an, als könnte er sich nicht erklären, wie er zu solch einem Sohn kommt.

Im Sport bin ich einfach eine Niete.

Am allerliebsten bin ich in unserem Garten in Burleigh Crescent. Ich setze mich in den Sand unter der hohen Kapkastanie, die etwas abseits steht. Ein Stück über meinem Kopf verzweigt sich ihr dicker Stamm zu vielen Ästen, die sich ebenfalls verzweigen, zu einer weiten Krone, die einen riesigen Schattenkreis wirft. Manchmal sitze ich einfach da und betrachte die Struktur der Borke, die Lichtstrahlen, die tanzende Muster auf den Rasen werfen, ich fahre mit den Fingern über die glatten Blätter, die sich wie weiches Leder anfühlen. Ich hänge meinen Gedanken nach und frage mich, warum ich ein Sportler werden soll oder warum Erwachsene sich erst streiten und dann kein Wort mehr miteinander reden. Irgendwann hole ich meine Autos aus der Hosentasche, bunte Autos aus Metall. Ich baue eine Autobahn in den Sand und lasse meine Autos um die Wette fahren, stundenlang. Ich vergesse die Zeit und tauche erst wieder auf, wenn Betty mich zum Lunch ruft oder zu einem Spaziergang.

In unserem Garten in Burleigh Crescent

privat

An meinem ersten Schultag laufe ich nach einer halben Stunde weinend nach Hause.

»Hey, little Howard, what’s the matter?« Mum ist nicht da, Dad und sie sind im Büro, und ich flüchte mich in Bettys Arme. Ich bin atemlos, ich bin den ganzen Weg gerannt, so schnell ich konnte. Betty drückt mich an sich, an ihren großen weichen Busen, sie streichelt meinen Kopf und fängt an zu summen.

Nach einer Weile putzt sie mir die Nase. »Die … die Schule ist … schrecklich«, stammele ich. Mit dem Handrücken wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht. Ich bin sechs Jahre alt, ich bin kein kleiner Junge mehr – aber es macht mir Angst, unter lauter fremden Kindern in einem fremden Gebäude zu sein, in einem Zimmer, in dem ich stillsitzen muss, bis es läutet, mit einer Lehrerin, die ich auch nicht kenne und die eine schreckliche Stimme hat, mit der sie uns Dinge erklärt, die ich gar nicht wissen will.

Betty schiebt mich ein Stück von sich und mustert mich. »Alle Kinder gehen zur Schule.«

»Ich nicht.« Ich ziehe die Nase hoch. »Ich gehe da nie wieder hin.« Mir graut bei der Vorstellung, am nächsten Tag wieder in dieses hässliche Gebäude mit den vielen fremden Kindern und der Lehrerin mit der schrecklichen Stimme zu müssen. Ich friere. Ich will in den Garten. Ich will mit meinen Autos spielen, unter der Kapkastanie. Ich will dort sein, wo ich mich auskenne, in meiner vertrauten Umgebung. Ich war noch nie allein fort von zu Hause.

Als Betty meine Gänsehaut bemerkt, zieht sie mich wieder in ihre Arme und beginnt ein anderes Lied zu summen.

Am nächsten Tag geht Mum mit mir die Straße hinunter zur Schule. Der Weg ist nicht weit, vielleicht vierhundert oder fünfhundert Meter, und mit jedem Schritt wächst meine Angst.

Auch am übernächsten Tag bringt sie mich zur Schule.

Und am Tag darauf.

Die anderen Kinder lachen, wenn sie mich sehen. Sie rufen »Feigling!« hinter mir her, »Howard the coward!«. Heute ist Mobbing an Schulen ein großes Problem. Damals war die Ausgrenzung harmloser, schon weil sie nur analog stattfand, nicht im Digitalen weiterging. Doch ich habe mich sehr unwohl gefühlt, und wenn ich an diese ersten Jahre zurückdenke, merke ich, dass sich viele meiner frühen Erinnerungen in einem Nebel des gnädigen Vergessens auflösen.

Nur an eine Sache erinnere ich mich gut.

Durban hat einen großen Hafen, den größten auf dem afrikanischen Kontinent. Ich bin zehn Jahre, als ein englischer Seemann zu Besuch kommt. Ich weiß nicht, warum er zu uns kam, ob mein Vater ihn durch seine Arbeit für die englische Tuchfirma kannte, jedenfalls ist er eines Tages da. Ein riesiger Mann, breit wie eine Wand, steht in unserem Wohnzimmer. Mit Beinen und Armen wie Säulen. Mit Händen wie Schaufeln. Mit wildem rotem Haar, das struppig aus seinem Kopf herausquillt. Sein Gesicht ist voller Narben und so hässlich, dass ich mich scheue, ihn anzusehen.

Der Mann heißt Archie, und irgendwann im Lauf der Unterhaltung fragt er meine Eltern: »Darf ich Howard heute Abend abholen und mit ihm ins Kino gehen?«

Meine Eltern sehen sich an – und nicken.

Auch ich finde es toll, ins Kino zu gehen. Nur Archie ist mir ein bisschen unheimlich.

Am frühen Abend laufen wir Richtung Hafen. Schon von Weitem sehe ich die Kohleverladeanlagen auf der Halbinsel Bluff, dort, wo auch der alte Leuchtturm stand; der war ursprünglich aus Stahl, hat mir einer von Mums Brüdern erzählt, aber dann haben sie ihn mit Beton ummantelt, um ihn stabiler zu machen, bevor sie ihn schließlich stillgelegt und durch einen neuen ersetzt haben.

Je näher wir dem Hafen kommen, desto lauter wird es – Autos drängeln hupend durch die Straßen, vollbeladene Lkw rumpeln vorbei. Auf dem Fußweg liegt Müll, und vor einem Haus, von dem der Putz blättert, schreien sich ein paar Frauen an. Ein alter Mann sieht auf, als wir vorübergehen – er hat kaum Zähne im Mund, nur ein paar braune Stümpfe. Mich schaudert. Es ist anders als dort, wo wir wohnen.

»’s Kino is’ auf’m Schiff«, sagt Archie und zündet sich eine Zigarette an. Mit seinen Säulenbeinen macht er so große Schritte, dass ich Mühe habe mitzuhalten. Von den Kais zieht der Gestank toter Wale herüber, weil wieder Fischereischiffe der Whaling Companies einlaufen, die draußen auf dem Meer Wale erlegt haben, mit Harpunen wie bei Moby Dick.

Archies Schiff ist riesig und voller Matrosen, die genauso groß und breit und kräftig sind. Sie lachen dröhnend, als sie uns sehen. Über eine schmale Treppe folge ich Archie unter Deck. Einen Moment lang sehe ich nichts. Dann erkenne ich eine Tür, dahinter ein schwach erleuchteter Raum. In dem Raum sitzen Matrosen, sehr viele – hundert? Über hundert? Sie rauchen und reden, sie lachen und reißen Witze, die ich nicht verstehe.

Jetzt ist mir wirklich unheimlich.

An den Film habe ich keine Erinnerung. Als wir wieder an Deck kommen, ist es schon dunkel. »Ich bring dich nach Hause«, sagt Archie.

Schweigend folge ich ihm und versuche, mit ihm Schritt zu halten.

»Wir gehen durch’n Park hier, is ’ne Abkürzung.«

Ich kenne mich nicht aus und habe ein bisschen Angst. Archie deutet auf eine Parkbank, die hell aus dem Dunkel leuchtet. »Komm, wir setzen uns ’nen Moment hin.« Stumm setze ich mich neben ihn. Neben seinen Beinen sind meine dünn wie Stöcke. Mit seiner rissigen Hand greift er nach meinem linken Knie. Er tätschelt es. Und lacht, ein heiseres Lachen. Seine Hand streift mein Bein hinauf, immer höher.

Ich erstarre.

Ich weiß nicht, was ich tun soll.

Nach einer Weile steht Archie auf, beide Hände in den Hosentaschen, und sagt: »Let’s go.«

Am Tag darauf holt er mich wieder zu Hause ab. Wir gehen spazieren. Wir gehen in den Park, wir setzen uns auf die Bank. Er fasst mich an. Nach einer Weile steht er auf und steckt die Hände in die Hosentaschen: »Let’s go.«

Zwei Tage später holt Archie mich wieder ab. Spaziergang. Park. Bank.

Schließlich erzähle ich meinen Eltern davon. Sie schauen mich ratlos an. Sie schauen einander an. Dad macht den Mund auf. Und schweigt.

Dann läuft Archies Schiff aus. Ich bin froh, dass er fort ist, und denke nicht mehr an ihn.

Lange Zeit war diese Begegnung aus meiner Erinnerung verschwunden. Erst seit einigen Jahren taucht sie wieder auf. Ich frage mich, warum meine Eltern diesem Mann erlaubt haben, mit mir ins Kino zu gehen. Ich möchte ihnen keinen Vorwurf machen, zumal sie längst tot sind. Ich will auch nicht an ihnen zweifeln, sie haben immer gut für mich gesorgt. Aber dieser Mann hätte sonst was mit mir anstellen können. Er hätte mich umbringen können. Aber wahrscheinlich, denke ich heute, konnten sie sich gar nicht vorstellen, dass sich ein erwachsener Mann an einem Jungen vergreift. Über Sexualität sprach man nicht, und Homosexualität oder Pädophilie waren ein noch größeres Tabu. Und doch tut es weh, und ich würde meine Eltern gern fragen: Wie konntet ihr das zulassen?

Meine eigenen Söhne hätte ich niemals mit einem solchen Mann gehen lassen. Nirgendwohin. Auf gar keinen Fall.

Meine erste Single, 1963

BMC-Archiv

2.

Dann ändert sich mein Leben, vollkommen.

Ich wachse. Ich schieße geradezu in die Höhe, und ich werde nie verstehen, warum, denn mein Vater ist wirklich kein Riese. Auch sind mir meine Arme und Beine plötzlich nicht mehr im Weg. Ich fange an zu schwimmen. Mein Körper wird muskulöser. Ich mache Leichtathletik. Ich verliere Gewicht und perfektioniere meine Motorik. Ich fange an, Rugby zu spielen. Ich fange an, Cricket zu spielen. Nach einer Weile habe ich den Körper eines Athleten und bewege mich selbstverständlich, geradezu spielerisch in ihm. Nichts erinnert mehr an den ungelenken, pummeligen Jungen.

Mit dreizehn Jahren bin ich eins fünfundachtzig groß und der Größte in meiner Klasse. Beim Rugby überlassen mir die anderen den Ball, und ich stürme auf die gegnerische Mannschaft zu – ich laufe einfach durch sie hindurch. Landet der Ball im Aus und wird von der Seitenlinie aufs Spielfeld zurückgeworfen, springen alle hoch und strecken sich – ich hebe nur den Arm und fange den Ball.

Ich bin jetzt ein erfolgreicher Sportler.

Meine Eltern legen großen Wert darauf, dass wir Kinder eine gute Ausbildung bekommen, darum wechsle ich 1960, mit vierzehn Jahren, von der Primary School an die Durban High School. Die DHS ist eine der ältesten Schulen in Südafrika. Sie ist eine reine Jungenschule – für Weiße – und sehr geschichtsbewusst – jedenfalls im Hinblick auf Weiße, die Südafrika geprägt haben. Sie hat viele berühmte Persönlichkeiten und Sportler von Weltrang hervorgebracht; auch mein Erfinder-Onkel hat die DHS besucht. Das Schulmotto lautet Deo fretus – In God we trust, und jeden Morgen um Viertel vor acht versammeln sich achthundert Jungen in der School Hall; hinten stehen die Prefects aus der Abschlussklasse, die die Lehrer ausgewählt haben, um die Jüngeren zu beaufsichtigen. Alle Schüler tragen Schuluniform: dunkelgraue Hosen, dunkelblaue Blazer mit dem Schulwappen auf der Brusttasche, weiße Hemden, gelb-blau gestreifte Krawatte, Strohhut. Wir beten:

The Lord is my shepard, I shall not want.

He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters …

Um Viertel nach acht beginnt der Unterricht. Mathe (ich liebe Zahlen), Naturwissenschaften, Englisch, Geschichte, Latein (ich verstehe nichts). Um Viertel nach zwei stürmen wir raus auf die Sportplätze. Rund um den mehrstöckigen Ziegelbau liegen gut ein Dutzend Courts und ein Pool mit Fünfzig-Yard-Bahnen. Die Sportstätten sind nicht öffentlich zugänglich, nur wir dürfen dort trainieren. Schulsport hat in Südafrika eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland. In Deutschland lernen die Kinder lesen, schreiben, rechnen und haben zwei, vielleicht drei Stunden Sport in der Woche. In Südafrika, wie in allen angelsächsischen Ländern, steht Sport weit oben auf dem Stundenplan. Wir können wählen zwischen Cricket, Rugby, Leichtathletik, Hockey, Golf, Schwimmen, Water Polo, Tennis …

Ich werde ins Leichtathletikteam aufgenommen.

In die Rugbymannschaft.

Ins Cricketteam.

Die Trainer kennen mich bereits, sie kennen meinen Namen, meine sportlichen Leistungen. Sie freuen sich, dass ich nun zur DHS-Schulmannschaft gehöre. Ich trainiere mehrmals pro Woche, und samstags steige ich mit meiner Mannschaft in den Bus, und wir fahren zu einer anderen Schule in Durban oder in der Provinz Natal. Manchmal fahren wir achtzig Meilen, um gegen eine andere Schulmannschaft anzutreten. Zu diesen Wettkämpfen kommen oft fünftausend Zuschauer, und es ist überwältigend, wenn fünftausend Menschen von ihren Sitzen aufspringen und klatschen, weil du beim Rugby jemanden, der gerade dabei ist, einen Punkt zu machen, mit einem Tackle zu Boden bringst, oder beim Cricket als Batsman den Ball fünfundsiebzig Meter weit schlägst, über die Spielfeldbegrenzung hinaus, und damit sechs Runs machst.

Niemals hätte ich gedacht, dass ich mal so gern zur Schule gehen würde.

Mein Vater hat unterdessen aufgehört zu boxen. Er ist jetzt Kampfrichter bei Boxwettkämpfen. Er nimmt mich mit, und ich darf neben ihm am Richtertisch sitzen, direkt am Ring. Nach dem Kampf gehen wir in die Garderobe. Die Boxer sind meist Schwarze, und ihre dunkle Haut glänzt vom Schweiß. Sie haben enorme Muskeln und tänzeln aus Spaß vor Dad und mir. Den Oberkörper leicht zur Seite geneigt, einen Arm in der Deckung und bereit, im nächsten Moment auszuholen und mit der Faust nach vorne zu schießen, drohen sie uns einen Haken oder Schwinger an. Alle lachen, wenn wir in Deckung gehen. Die Männer imponieren mir. Joe Ngidi und Philemon Tshabalala sind meine Idole. Ich will bei jedem ihrer Wettkämpfe dabei sein.

Alles dreht sich jetzt um Sport, und es ist, als hätte ich ein zweites Leben geschenkt bekommen: Der melancholische Junge, der unter einem Baum saß, ein wenig einsam mit seinen Autos spielte, ist nun ein leistungsstarker Athlet und beliebter Teamplayer. Ich habe Freunde (die mich auch deshalb mögen, weil ich sie zum Lachen bringe, da bin ich meinem Vater ähnlich). Auf dem Schulhof sagt niemand mehr: »Pass auf, nach der Schule erwische ich dich, und dann hau ich dich zusammen.« Im Gegenteil, wenn ich mitbekomme, dass andere Schüler gemobbt werden, gehe ich zu ihnen: »Wenn dich wieder einer von den Rowdys anmacht, komm zu mir, dann regeln wir das.« Ich tue das nicht, weil ich mich plötzlich für den Größten halte, für unantastbar. Ich tue es, weil ich weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Ich tue es, weil ich Schwächere beschützen will.

Schon damals war ich keiner von den Lauten, keiner von denen, die über die Maße von sich überzeugt sind. Ich handelte eher still. Und oft genug zweifelte ich auch an mir – ich erinnere mich, dass mein Vater, als ich längst ein anerkannter Sportler war, fragte: »Wieso machst du dir Sorgen, diese oder jene Mannschaft könnte dich nicht wollen?«

Dann werde ich zum Mannschaftskapitän unseres Rugbyteams ernannt. Ich freue mich – ich mag es, strategisch zu denken, Chancen zu suchen, Spielzüge vorzugeben. Ich übernehme gern Verantwortung, ich führe gern. Heute denke ich manchmal, dass uns verloren gegangen ist, dass unsere Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, sich in ein Team einzufügen, es zu führen. Mich hat der Sport gelehrt, auf andere achtzugeben und ihre Leistungen zu respektieren. In Wettkämpfen habe ich gelernt, dass wir nur miteinander erfolgreich sind und ich mein Ego für das gemeinsame Ziel zurückstellen muss. Ich habe erlebt, dass es sich lohnt, an meine Grenzen zu gehen, mich auch mal zu quälen, um die bestmögliche Leistung für mein Team zu bringen. Gleichzeitig habe ich Demut gelernt – auch wenn ich meine beste Leistung bringe, brauche ich die anderen, um einen Wettkampf zu gewinnen. Spielern, die etwas besser konnten als ich, habe ich als Kapitän ohne zu zögern den Vortritt gelassen – weil es für die Mannschaft wichtig ist, dass jeder dort spielt, wo er am besten ist. All diese Erfahrungen haben mich als Persönlichkeit geprägt. In einen Wettkampf zu gehen, zu gewinnen, ein guter Sportler zu sein – das ist so viel mehr als ein kurzes Erfolgserlebnis. Sport, vor allem Mannschaftssport, hilft Kindern und Jugendlichen, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Er hilft ihnen, Gemeinsinn und Bescheidenheit zu lernen. Sie messen ihre Kräfte – und lernen dabei Lektionen fürs Leben.

In meinem letzten Jahr an der Durban High School werde ich zum Prefect ernannt. Ich gewinne Wettkämpfe, bekomme Auszeichnungen, ich gehöre zu den besten Sportlern der DHS. Dann soll ich sogar in die erste Rugbymannschaft aufsteigen. Doch im Eröffnungsspiel der neuen Saison verletze ich mich bei einem Scrum; dabei stehen sich jeweils acht Spieler beider Mannschaften gegenüber, um einen neuen Angriff einzuleiten. (Menschen, die nicht Rugby spielen, würden sagen: Sie stürzen sich aufeinander, sie sehen aus wie ein Knäuel, in dem jeder mit jedem verhakt ist – wie kommen die da je wieder lebend raus?!) Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft, ein wirklich starker Kugelstoßer, bringt mich zu Fall. Ich verletze mich am Rücken und kann die nächsten zwei Wochen nicht spielen. Man sucht einen Ersatz. Und der spielt so gut, dass er bleibt. Und ich bleibe in der zweiten Mannschaft. Die zweite Mannschaft spielt auch gut; aber sie ist eben die zweite Mannschaft …

Die ganze Saison hindurch gewinnen mein Team und ich alle Spiele. Im letzten, kurz vor dem Examen, treten wir gegen das Maritzburg College an. Auch Maritzburg hat bislang kein Spiel verloren. Schon Wochen vor dem Turnier gibt es an unserer Schule kein anderes Gesprächsthema. Sogar die Presse berichtet, und am Wettkampfstag kommen nicht fünftausend, sondern fünfzehntausend Zuschauer. Dann verletzt sich der Spieler, der mich in der ersten Mannschaft ersetzt hat. Ich springe für ihn ein. Ich mache ein sehr gutes Spiel. Am Ende steht es unentschieden acht zu acht.

Nach dem Turnier nimmt mich ein Lehrer – Mr North, einer der wichtigsten Lehrer an der DHS und Trainer der Rugbymannschaft – zur Seite. »Howard, ich mach dir ein Angebot.« Er sieht mich an, mit festem Blick. Dann schlägt er mir vor, absichtlich durchs Examen zu fallen, um ein weiteres Jahr an der Schule zu bleiben. »Nach den Ferien wirst du dafür Head Prefect und …« Er hebt die Stimme und macht eine kurze Pause. »Du wirst Kapitän des Rugby- und des Cricketteams! Das verspreche ich dir!«

Was?

Ich sehe ihn an. Sein Gesicht leuchtet vor Aufregung. »Na, was hältst du davon?«

Ich bin überwältigt. Ein warmes Gefühl durchflutet mich, eine Mischung aus Freude und Stolz. Zugleich sind da Zweifel: Noch ein Jahr länger zur Schule gehen?

Die Reaktion meiner Eltern ist eindeutig. »Nie im Leben!«

In diesen Jahren ziehen wir mehrmals um. Mein Vater hatte Bekannten Geld geliehen, die es ihm nicht zurückzahlen, sodass meine Eltern in Schwierigkeiten geraten. Ann und ich gehen noch zur Schule, und sie müssen das nicht gerade geringe Schulgeld für uns aufbringen; Jean hat mit achtzehn Jahren geheiratet. Schließlich verkaufen sie das Haus in Burleigh Crescent. Wir ziehen nach Whitehaven, eine etwas heruntergekommene Wohnanlage in South Beach, in der Gillespie Street. Die Wohnung hat zwei Zimmer; ich schlafe im Schlafzimmer meiner Eltern.

Wenn Mum und Dad jetzt streiten, gibt es keine Möglichkeit, der lärmenden Stille ihrer Sprachlosigkeit aus dem Weg zu gehen. Also verschwinde ich und gehe zum Strand. Ich treffe meine Freunde aus der Schule oder ein paar schwarze Jungs, die ich am Strand kennenlerne. Zwar dürfen Schwarze nicht an die Strände der Weißen, aber Weiße dürfen in die Abschnitte für Schwarze. Wir schwimmen, wir kicken, manchmal spielen wir auch Volleyball. Wir schauen den Mädchen hinterher, sie lachen. Wir haben Spaß.

Nach einer Weile ziehen meine Eltern ins Dunelands, ein Hochhaus an der Snell Parade, einer vierspurigen Straße in North Beach. Ich kann über die Straße zum Strand laufen. Gleich hinterm Haus ist der Douglas-Carpendale-Park. Nach einer Weile ziehen wir ein paar Hundert Meter Richtung Norden, in eine Wohnanlage namens Belaire. Die Wohnung ist größer, hat vier Zimmer, und vom Wohnzimmerfenster aus sieht man aufs Meer. Wenn ich morgens um kurz nach sieben mit meiner Schultasche über die vierspurige Straße zum Bus sprinte, stehen meine Eltern am Fenster und halten den Atem an, bis ich heil auf der anderen Straßenseite angekommen bin. Tag und Nacht mischt sich der Lärm von Autos, Bussen und Lastern mit dem Geräusch der Wellen des Indischen Ozeans. Man denkt gern, am Strand zu wohnen sei Luxus, doch damals standen an der Promenade nur Hochhäuser, viele eher hässlich. Die guten Gegenden, das waren Viertel wie Durban North mit seinen gepflegten Einfamilienhäusern und den schönen Gärten mit den ausladenden alten Bäumen.

Trotzdem sind die Jahre meiner Kindheit und Jugend für mich ein einziger nicht endender Traum.

Vor zwei, drei Jahren rief mich übrigens mein älterer Sohn Wayne an: »In welcher Etage habt ihr in Belaire gewohnt?«

»In der sechsten.«

»Ich wohne gerade in der siebten Etage. Wo ihr früher gelebt habt, ist heute ein Hotel. Ein etwas heruntergekommenes Hotel, die Zimmer haben ehrlich gesagt ihre beste Zeit hinter sich. Aber das macht nichts.«

Die Sonne steht hoch, und der helle Pitch leuchtet aus dem Rasenoval, das ihn umgibt. Die weißen Shirts der Spieler blenden beinahe im gleißenden Mittagslicht. Auf halber Höhe des Pitch steht ein Schiedsrichter, in schwarzen Hosen, ein Strohhut schützt ihn vor der Sonne. Den anderen Schiedsrichter sehe ich nicht, aber ich weiß, dass er hinter mir steht. Langsam verlagere ich mein Gewicht und höre, wie das millimeterkurze trockene Gras unter meinen Schuhen knistert.

Die anderen Spieler haben sich auf dem Feld verteilt. Der Batsman am gegenüberliegenden Ende des Pitchs steht vor seinem Wicket, den drei hölzernen Stäben, auf denen lose zwei Querstreben liegen, die Bails. Er hält seinen Schläger fest in der Hand. Die hohen Pads, die seine Beine schützen, lassen sie eckig wirken. Er beugt sich leicht vor. Ich sehe seine Anspannung. Ich weiß, was in ihm vorgeht. Ich weiß, dass er versucht, sich vollkommen auf mich zu fokussieren, meine Bewegungen vorauszuahnen, einen Sekundenbruchteil bevor ich sie ausführe.

Ich spüre den Ball in meiner rechten Hand, spüre seine harte runde Form, die leicht erhabenen Nähte im Leder. Auch ich fokussiere mich auf mein Gegenüber. Darauf, den Schlagmann zu einem Fehler zu bewegen. Sein Wicket zu zerstören. Damit er ausscheidet. Und wir einen Punkt machen.

Der Batsman beugt sich noch etwas weiter vor.

Er belauert mich.

Und ich belaure ihn.

Es ist ganz still auf dem Schulsportplatz. Mehrere Tausend Menschen scheinen die Luft anzuhalten, man könnte die berühmte Stecknadel fallen hören. Ich atme ein. Fasse den Ball noch etwas fester. Ich weiß, dass die Blicke aller Zuschauer auf mir liegen. Die Blicke aller meiner Mannschaftskameraden. Der Blick des Trainers. Dads Blick. Alle warten auf mein Bowling.

Ich atme aus.

Ich atme ein.

Ich spüre, wie sich die Muskeln in meinen Armen, meinen Schultern anspannen. Beim Cricket bowlt man mit gestrecktem Arm. Die Bewegungen sind ganz anders als beim Kugelstoßen. Mit dreizehn habe ich bei meinem Schwager – Jeans Mann Robin, einem ziemlich coolen Typen mit Dreitagebart und behaarter Brust, der mit mir kicken und angeln ging, und manchmal nahm er mich auch mit auf seine Farm, wo er auf Mambas schoss – eine Metallkugel herumliegen sehen. Ich hob sie auf, hielt sie in der Hand, spürte ihr Gewicht. Dann warf ich sie. Einfach so, ich hatte keine Ahnung vom Kugelstoßen, von der richtigen Technik, ich warf sie wie einen Ball. Fast sechsundvierzig Feet (vierzehn Meter) – als ich im Jahrbuch der Schule nachsah, im Verzeichnis der Rekorde verschiedenster Sportarten, stellte ich fest: Das war weiter als der aktuelle Rekordwert. Ich beschloss, zu trainieren und die richtigen Bewegungsabläufe zu lernen. Oft übe ich im Douglas-Carpendale-Park, und eines Tages bemerke ich, dass mir im achten Stock unseres Hauses ein Mann zuschaut. Er lehnt am Balkongeländer. Trotz der Höhe sehe ich, dass er ziemlich kräftig ist. Eine Viertelstunde später kommt er über die Rasenfläche auf mich zu. Er ist mittelgroß und breit wie ein Schrank. »Ich beobachte dich schon eine Weile«, sagt er, und sein Englisch hat einen starken Akzent, heavy Afrikaans. »Du machst das ganz gut.«

»Thanks.« Ich verlagere mein Gewicht aufs eine, dann aufs andere Bein, suche festen Stand. »Es macht mir Spaß.«

1963: südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen

privat

»Ich kann dir helfen, besser zu werden.«

Ich neige den Oberkörper ein wenig vor, die Kugel in der Wurfhand, nah am Hals, rechts neben dem Kinn.

»Ich bin Eastern Province Champion.« Er kaut auf einem Kaugummi und zieht dabei das Prooaa-vinnnss sehr in die Länge. »Und ich halte den Rekord im Kugelstoßen in der Eastern Cape Province.«

Von da an trainieren wir gemeinsam. Er erklärt mir die Bewegungsabläufe des Kugelstoßens, die Dynamik der Kugel, die Physik ihrer Flugbahn. Die optimale Wurfparabel. Das perfekte Verhältnis von Muskelkraft und Fluggeschwindigkeit, um die größte Wurfweite zu erzielen. Wir zeichnen einen Kreis von sieben Fuß Durchmesser, und ich trainiere die Dreh-Streck-Bewegung und die Beinunterstützung, die halbe Drehung und das kontrollierte Fallen, verbessere meine Bewegungen, meine Motorik, meine Stoßtechnik. Ich melde mich zu Wettkämpfen an, halte den Rekord der Unter-Vierzehnjährigen, der Unter-Fünfzehnjährigen, ich stoße acht, zwölf, irgendwann sogar sechzehn Pfund. Und Dad steht, wie jetzt, mit verschränkten Armen und stolz wie Oskar, am Spielfeldrand.

Ich atme ein.

Ich atme aus.

Ich konzentriere mich. Cricketteams in ganz Natal fürchten meine Würfe. Manchmal nehme ich nur zehn Yards Anlauf – und das Publikum staunt. Dann, unvermittelt, trumpfe ich auf (ein bisschen Show muss sein), nehme zweiundzwanzig Yards Anlauf – und meine Bälle schießen übers Feld.

Ich atme ein.

Ich atme aus.

Und bowle: Run-up, Pre-delivery Stride, Mid-bound, Back Foot Contact, Front Foot Contact, Ball Release, Follow-through. Der Ball rotiert und fliegt durch die Luft – ein dunkelrotes Geschoss, das auf den Schlagmann zu jagt. Ein leises Raunen geht durchs Publikum, wird lauter, wie eine Welle, die klein beginnt und immer größer und kräftiger wird. Der Batsman holt mit seinem Schläger aus, er versucht den Ball zu treffen, doch er schlägt knapp vorbei, und der Ball knallt mit mehr als hundert Stundenkilometern gegen das Wicket, Die Stäbe fallen in sich zusammen, und die darauf liegenden Bails wirbeln durch die Luft.

Wir haben den entscheidenden Run erzielt.

Die Zuschauer jubeln, und ich höre einen Schrei, der aus der Menge heraustönt. Dad ist aufgesprungen und reißt die Arme hoch. 148 zu 151 Runs! Einen Moment ist mir ganz warm, und das liegt nicht am Wurf, dem Jubel, der Sonne. Dad ist bei allen Cricketturnieren dabei, schließlich ist Cricket sein liebster Sport, er ist selbst ein erfolgreicher Cricketer – und jetzt platzt er beinahe vor Freude. Und ich freue mich, weil er sich freut, dass ich doch seine Gene in mir trage, dass auch in mir ein echter Sportler steckt.

Nach dem Spiel schlägt er mir auf die Schulter. »Du warst super, mein Junge.«

»Wirklich?« Plötzlich ist sie wieder da, diese leise Skepsis, die mich nicht verlässt.

»Aber ja, mein Junge!«