10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

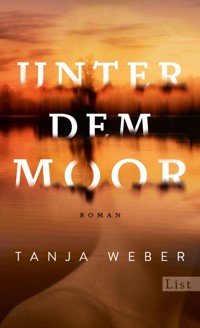

Drei Frauen, drei Leben, eine stirbt, eine rächt sich und eine kann sich retten 1936 wird die 14-jährige Gine zum Landjahr ans Stettiner Haff geschickt, wo endlose Weite Hoffnung verspricht und salzige Böden die Geheimnisse der Menschen hüten. Als sich dort ein Mann an Gine vergeht, schwört das Mädchen Rache und ahnt nicht, wie sehr es damit den Lauf der Zeit beeinflussen wird. Jahrzehnte später zieht sich die überarbeitete Berliner Ärztin Nina in die endlosen Weiten Mecklenburg-Vorpommerns zurück und macht einen erschreckenden Fund. Im geteilten Deutschland träumt die zwanzigjährige Sigrun vom Ausbruch aus den eng gesteckten Grenzen des DDR-Systems. Ihre Geschichte sickert mit dem Wasser des Haffs in den torfigen Boden, bis sie von Nina aufgespürt wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Unter dem Moor

Früher hatte Tanja Weber großen Respekt davor, ein Buch zu schreiben. Doch seit sie einmal damit angefangen hat, kann sie nicht mehr aufh ören: Aus einem Roman entstehen immer wieder Ideen für weitere. Sie ist eine Wandlerin zwischen den Welten, mit einer unbändigen Sehnsucht nach Veränderung, deshalb wagt sie sich immer wieder an neue Stoff e. Ihre Bücher handeln von Menschen, die sich etwas trauen, obwohl sie Angst haben, und sie erzählen von all den Zumutungen, denen wir im Leben ausgesetzt sind.

Tanja Weber

Unter dem Moor

Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH ISBN: 978-3-471-36074-3 © 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinE-Book-Konvertierung powered by Pepyrus

Alle Rechte vorbehalten.

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

1. Teil WOLF

Heute

Einige Wochen zuvor

1936

Heute

1979

Heute

2. Teil HIRSCH

1936

Heute

1979

Heute

1962

Heute

1979

Heute

1962

3. Teil KRANICH

1979

Heute

1962

Heute

1980

Heute

Dank

Anhang

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

1. Teil WOLF

»Wir wissen nicht, was wir haben, erst wenn die Wände zittern und der Boden unter unseren Füßen wankt, wenn diese Welt einzustürzen droht, ahnen wir, was Leben bedeutet …«

Maxie Wander am 5. Oktober 1976

1. Teil WOLF

Heute

Wäre Ayla nicht abgehauen, hätte sie die Knochen niemals gefunden.

Tief bohrten sich Ninas Finger in den Sandboden, sie grub und grub, den trockenen Sand hatte sie weggeschoben, langsam drang sie in dunkle, feuchte Schichten vor. Der Sand wurde schwarz und fest wie Beton. Ihre Finger waren steif und klamm, es war keine gute Jahreszeit, um mit bloßen Händen im Boden zu wühlen. Auf dem Waldboden lagen die Handschuhe aus grauem Filz, neben den Pfoten der Hündin, die darüber wachte, was sie da trieb.

Aylas Ohren, pelzige Dreiecke, steif emporgereckt, drehten sich mal hier-, mal dorthin. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich rundherum, war nicht nur bei Nina, die da grub, wo Ayla den Knochen gefunden hatte.

Den menschlichen Knochen.

Aylas Ohren kreisten, sie nahm jedes noch so kleine Geräusch wahr. Den leichten Wind, der durch die letzten trockenen Blätter der Steineichen strich. Das Zittern der Silbergrashalme, vielleicht das Rascheln einer Maus am Waldboden. Still war es, Nina hielt inne. Lauschte auf ihren eigenen Atem, hörte keinen Laut eines anderen Lebewesens. Auch von Ayla nicht, der Jägerin. Deren helle Augen richteten sich auf Nina. Sie sahen sich an, die Hündin wandte den Blick als Erste ab, sie zeigte keine Anzeichen hündischer Abhängigkeit, nicht einmal Interesse. Stattdessen seufzte sie, leckte sich über die Nase und ging ein paar Schritte von Nina fort.

Was habe ich getan, dachte Nina nicht zum ersten Mal, was habe ich angerichtet, als ich dich geholt habe. Sie betrachtete den langen Körper des Tieres. Ayla war weiß, das Fell dicht und weich, am Rücken grau gestromt. An den großen Pfoten schwarze Einsprengsel, wie Sommersprossen, um den Hals trug die Hündin eine Art grauweiße Löwenmähne, hier war das Fell länger als am Körper, noch wuscheliger, es verleitete dazu, hineinzugreifen, die Finger zu versenken, das Gesicht tief in den Pelz zu drücken.

So hatte Nina es sich vorgestellt, als sie Aylas Bild sah. Aber so war es nicht gekommen, die Hündin ließ sich nicht anfassen, war kein pelziges Schmusetier, hatte nichts von dem Hund, den Nina sich gewünscht hat. Und sie war, das wusste Nina nun, eine gefährliche Jägerin.

Sie setzte sich auf den Waldboden und betrachtete ihre Hündin.

Ich liebe dich, aber du verlangst mir zu viel ab. So wie das hier. Ninas Blick zuckte zu dem Tellereisen, das noch immer da war, unweit der Stelle, wo sie hockte. Sie müsste es entfernen, die Gefahr bannen, aber sie wusste nicht, wie. Ein Ring aus rostigem Eisen, wie ein Raubtier an die Kette gelegt, die rissigroten Zähne gefährlich gefletscht. Ayla hatte Glück, andere Tiere vielleicht nicht. Wie viele Füchse, Kitze oder junge Wölfe waren in dieser Falle qualvoll zu Tode gekommen?

Ihr Blick huschte zu Ayla. Um ihren Vorderfuß trug die Hündin einen dicken Verband, die noch frische Wunde schien sie nicht zu schmerzen. Jedenfalls hatte es sie nicht daran gehindert zu laufen. Die gesamte Strecke von ihrem Ferienbungalow hierher, an die Stelle des Waldes, wo sie in das Tellereisen geraten war.

Er hat es nicht entfernt, dachte Nina. Dabei war sie sicher, dass er es war, der die grausame Falle für die Tiere ausgelegt hatte.

Er, der Waldmann.

Instinktiv warf Nina einen Blick über ihre Schulter, ob er da stand und sie beobachtete. Schauder liefen ihr über den Rücken. Aber da war niemand, Ayla hätte angeschlagen.

Nina starrte auf die Kuhle, die sie gegraben hatte. Musste sie noch mehr Knochen suchen? Was versprach sie sich davon? Sie sollte sich raushalten, keinen Ärger machen. Warum glaubte sie nicht, dass es Tierknochen waren? Von all den Tieren, die in der Falle verendeten. Schließlich wäre das nur der logische Schluss.

War es nicht viel vernünftiger, dem Impuls nachzugeben, einfach wieder zu fahren? Diesen seltsam sperrigen Ort wieder zu verlassen, der sich ihr verschloss wie ihre Hündin. Kein Zutrauen, keine Zärtlichkeit, kalt und abweisend.

Ninas Blick ging nach oben, ihre Augen suchten den Himmel zwischen den kahlen Baumkronen. Hoch ragten Kiefern auf, darunter bückten sich Eichen, grau und ausgewaschen ihr Geäst, wie tot. Die Bäume bildeten einen dichten Ring um sie und den Hund. Nina war es, als rücke der Wald näher an sie heran, je dunkler es wurde. Zeit, diese Lichtung zu verlassen, die Lichtung, die nach Tod und Sterben roch.

Um wohin zu gehen?

Zurück in ihren Bungalow, der ihr inmitten des fremden und geisterhaften Dorfes keinen Schutz bot?

Sie saß fest, in der Falle mit einem Tier, das nicht bei ihr sein wollte, an einem Ort, an dem sie fremd war. In ihrer Hand einen Knochen, den sie für ein Fragment einer menschlichen Hüfte hielt.

Es sah alles so aus, als hätte sie vor Wochen ein paar falsche Entscheidungen getroffen.

Einige Wochen zuvor

»Ein Sabbatical.«

Das Geräusch des Stiftes, der in regelmäßigen Abständen auf die Tischplatte knallte, schmerzte in Ninas Ohren. Tocktocktock. Iovannas geballter Unmut lag in diesem Geräusch. Tocktocktocktock.

Iovanna selbst blickte zum Fenster hinaus, in die Berliner Sommerhitze. Es war Juni, aber die Stadt bereits verdorrt. An den Bäumen hingen Zettel, von Kinderhand gekritzelt: Bitte gieß mich, ich bin dein Freund. Das Gras darunter gelb, von der Sonne und dem Urin der Stadthunde. Der Asphalt glühte und schwitzte. Wenn Nina am Morgen mit dem Fahrrad über die Invalidenstraße zur Arbeit in die Charité fuhr, sich ein morgendliches Rennen mit Lastenrädern und Fixies und Gravel Bikes lieferte, dann spürte sie, wie die Straße zu brennen begann. Auf dem Nachhauseweg war die Hitze unerträglich.

Noch drei lange Monate Sommer. Noch drei Monate jeden Tag zur Arbeit fahren. Fast jeden Tag. Und auf den Sommer folgte der Herbst, ein nasser, dunkler und garstiger Berliner Herbst, der einen auf den Winter einstimmte. Und wieder von vorn.

Seit vier Jahren fuhr Nina auf dieser Strecke am Morgen in die Charité, oft auch nachts, oder im Morgengrauen nach den langen Schichten. Zehn Minuten nur, von ihrer Wohnung in der Ruppiner Straße bog sie auf die Rennstrecke in die Bernauer ein, vorbei an Mauerresten, Nordbahnhof und Naturkundemuseum, und schon war sie da. Du hast es gut, sagte Jan, ich muss jeden Tag nach Babelsberg, was jammerst du? Ich verstehe dich nicht.

Iovanna verstand sie auch nicht, Nina glaubte, dass niemand verstand, was sie fühlte, wie es ihr ging, außer vielleicht Doktor Ullrich, der sich Zeit nahm, ihr zuhörte und seine Stirn in Falten legte.

»Ich brauche einfach eine Auszeit«, hörte sie sich sagen.

Iovanna schaute sie an, ihre Mundwinkel zuckten, und sie brauchte es nicht auszusprechen, ja, sie hütete sich, es auszusprechen, sie nahm sich zusammen, Nina sah ihr an, dass Iovanna ihr lieber ein schlechtes Gewissen gemacht hätte: Für wen hältst du dich, wir sind alle durch, jeder hier braucht eine Auszeit, und was soll das überhaupt sein?

Glücklicherweise war die Zeit der Sprüche vorbei, die Nina noch gut aus ihrer Schulzeit kannte. Nur die Harten kommen in den Garten oder früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Worte aus einer anderen Zeit, wenn es nach Nina ginge, könnten diese Zeiten ein für alle Mal vergessen und begraben werden.

Aber auch wenn sich in ihrer Bubble kaum noch jemand traute, so etwas auszusprechen – sie hörte es bei Iovanna durch, aber auch bei ihren Kollegen, den Äußerungen von Patienten oder Angehörigen, dass die Gedanken immer noch da waren.

Ende zwanzig und schon ausgebrannt? Du hast doch gerade erst angefangen?! Wie willst du das durchhalten, ein Leben lang Ärztin sein, wenn du jetzt schon nicht mehr kannst?

Sätze, die Nina begleiteten, jede Minute ihres Tages und ihrer Nächte.

Iovanna hütete ihre Zunge, sie wusste, dass Nina sich beschweren konnte, also legte sie mit großer Beherrschung den Stift auf den Schreibtisch, akkurat an der Kante ihres Blocks ausgerichtet, vermied es, Ninas Blick zu begegnen, und starrte stattdessen auf ihren Bildschirm.

»Ich schlage vor, du nimmst erst einmal Urlaub und baust Überstunden ab. Danach sehen wir weiter.«

Nina sagte nichts. Sie hätte ihren Urlaub lieber behalten, aber sie wusste, dass sie hier und jetzt nicht mehr erreichen würde. Sie stand auf.

»Okay«, sagte sie und spürte, wie hinter ihren Augen Tränen aufstiegen, Tränen der Wut und Enttäuschung. Sie war zu müde, um zu kämpfen. »Dann bin ich ab morgen im Urlaub.«

Überrascht wandte Iovanna sich ihr zu, klappte den Mund auf, aber bevor sie etwas entgegnen konnte, hatte Nina das Büro bereits verlassen.

Sie stand draußen, auf einem der zahllosen Gänge des großen Klinikgebäudes.

Schon so lange trug sie es mit sich herum, das Erschöpftsein, die bleierne Schwere, das Entsetzen, wenn sie die Augen aufschlug und erkannte: Da liegt der Tag vor dir und wartet auf dich. Packt dich mit seinen Krallen und zerrt dich in seine Bahn, treibt dich weiter und weiter und entscheidet willkürlich, wann er mit dir fertig ist.

Aber weil sie Ärztin war und nicht eine ihrer Patientinnen, hielt sie sich auch nicht an den Rat, den sie selbst weitergab: Passen Sie auf sich auf, holen Sie sich Hilfe, schalten Sie ein paar Gänge runter.

Nina schleppte sich durch die Tage, funktionierte, hörte zu und tippte Diagnosen, drückte an Körpern herum und betrachtete Ultraschallbilder, sprach mit Angehörigen und entließ Patienten, manche geheilt, viele würden wiederkommen. Sie nahm sich zusammen, sprach höchstens mit Jan oder ihrer Freundin Berit darüber, wie sie sich fühlte, oder wenn es ganz schlimm war, mit Doktor Ullrich. Den Konsiliarbericht, der sie für eine Therapie empfahl, und den gelben Post-it-Zettel mit der Nummer für den Psychosozialen Dienst darauf legte sie in ihre Nachttischschublade.

Eine Exit-Strategie. Ein Notausgang, durch den sie nie gehen würde. Irgendwann zerriss sie das Papier und warf die Schnipsel in den Papiermüll. Versteckte sie unter Eierkartons und Werbeflyern, weil sie nicht wollte, dass Jan sie sah.

Dabei hatte Jan Verständnis. Er war der richtige Mann, ruhig, besonnen, zugewandt. Wertschätzend. Und dennoch. Nina hatte aufgehört, mit ihm darüber zu reden, sie hatte sich irgendwann selber nicht mehr zuhören können, ihre Erschöpfung, ihr Missmut, ihre Negativität, ihr Nichtkönnen – was vielleicht auch ein Nichtwollen war – sie merkte, dass Jan innerlich Abstand von ihr nahm, sobald sie davon zu reden anfing. Schließlich nahm sie selbst Abstand von sich. Weil sie nicht zulassen wollte, dass sie so war. Ausgebrannt, müde, mutlos. Nicht mehr froh.

»Wo ist denn mein kleines fröhliches Mädchen hin?«, hatte ihre Mutter beim letzten Besuch gefragt, nicht ahnend, welche Wunde sie mit dem Satz aufriss. Denn tatsächlich war Nina ein fröhliches Kind gewesen. Das Sonntagskind. Das Nesthäkchen, dem niemand böse sein konnte. Sie war es ihre gesamte Kindheit und Jugend über gewesen und auch noch als Studentin, so hatte Jan sie kennengelernt: unbeschwert. Voller Elan, Witz und hochfliegender Pläne. Einer dieser Pläne war das Medizinstudium gewesen. Das sie im Vergleich mit ihren Kommilitonen weitgehend mühelos hinter sich gebracht hatte. Physikum, Famulatur, praktisches Jahr, die Staatsexamina. Es fiel ihr zu, sie war dafür gemacht.

So war sie Jan begegnet. Sie waren ein perfect match – hatte Tinder behauptet. Nina kam direkt von einer langen Schicht im Urban-Krankenhaus, wo sie ihr praktisches Jahr ableistete, in die Bar zu ihrem ersten Treffen. Längst hatte sie aufgegeben, sich für ihre Dates besondere Mühe zu geben. Wenn man im Bett landen wollte, dann geschah es ohnehin, ganz gleich, wie viel Aufwand sie für ihr Aussehen betrieb oder nicht. Ohnehin glaubte sie nicht mehr daran, auf diese Art den Mann fürs Leben zu treffen. Für sie waren die Tinder-Dates eine willkommene Zerstreuung nach einem anstrengenden Tag in der Klinik.

Aber mit Jan war es von der ersten Sekunde an anders. Es war ernst, gerade weil alles zwischen ihnen leicht war.

Seit fünf Jahren waren sie zusammen, seit drei Jahren lebten sie in einer gemeinsamen Wohnung. Beste Lage, den Vertrag hatten sie Anfang März unterzeichnet, am 1. April wollten sie einziehen. Corona grätschte rein, Lockdown, sie schleppten ihre Kisten und Möbel selbst in den zweiten Stock, atemlos unter ihren Masken.

Vielleicht, dachte Nina heute, war es ein schlechtes Omen gewesen. Diese lange Zeit der Pandemie lag wie eine Filzdecke über ihrer Beziehung, die ab dem Moment des Einzugs alles Flirrende, jede Leichtigkeit verloren hatte – all das, was ihre Liebe bis dahin ausmachte.

Bevor sie den Mietvertrag unterzeichnet hatten, war es perfekt gewesen. Ihr Leben eine gerade Bahn, Erfolg vorprogrammiert. Sie angehende Medizinerin, Assistenzarztstelle an der Charité, er Jurist bei einem Medienkonzern. Leidlich-Verdienerin sie, aber mit Karrierechancen nach ganz oben. Außerdem: leidenschaftliche Überzeugungstäterin! Gutverdiener er, mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie sich entscheiden würden, eine Familie zu gründen. Jan wollte Nina den Rücken freihalten. Wie oft hatte er das gesagt: Ich halte dir den Rücken frei. Mach Karriere, werd Chefärztin, egal was, mach, wo dein Herz dich hinführt. Du wirst gebraucht. Ich bin ein Paragrafenmann, ersetzbar. In der Pandemie hieß es dann: Ich kann Homeoffice machen, wie praktisch, später einmal kann ich lange Elternzeit nehmen, nicht nur zwei Monate als Alibi. Nina freute sich darüber, dass Jan so einer war, ein Backup-Mann, einer, der sie nicht an die Wand drängte. Das liebte sie an ihm.

Auf Jan war Verlass, seit sie ihn kannte. Alles an ihm war ihr weich erschienen – seine kringeligen dunklen Locken, die sich wie Seide zwischen ihren Händen anfühlten. Sein weicher, kleiner Bauch, der Röllchen über dem Hosenbund bildete. Er hatte rundliche Hände und Füße wie ein erwachsenes Baby. Weiche Lippen, spärlichen Bartwuchs, runde Haselnussaugen wie ein Reh. Sogar das Brillengestell: randlos weich.

Dabei war er meinungsstark und durchsetzungsfähig. Nina hatte sich sofort in ihn verliebt, bei ihrem ersten Date, sie war gleich mit ihm nach Hause gegangen. Der Sex war gut, nicht aufsehenerregend, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, ihre Seelen hätten sich sofort miteinander verbunden.

Von Beginn an wusste Nina, dass Jan ein Mann war, der sie liebte, wie sie war. Der sie nicht verändern, nicht verbiegen, sie nicht kleinmachen wollte. Er war perfekt, der Mann, den sie in ihren Träumen gesucht hatte. Sie lagen humormäßig auf einer Ebene, Jan war klug, wortgewandt, und er diskutierte manch einen, der ihn aufgrund seines lieblichen Äußeren unterschätzt hatte, mit Leichtigkeit in die Defensive.

Die Pandemie hatte an ihrer tiefen Verbundenheit zunächst nichts geändert, ja, sie hatten sogar beide das Gefühl, als schweiße sie die schwierige Zeit noch enger zusammen.

Doch es hörte nicht auf. Je länger die Phase andauerte, die ständigen Lockdowns, die Verbote, desto schwieriger wurde es. Jan saß zu Hause wie festgetackert am Küchentisch, wo er sein mobiles Büro installiert hatte. Plötzlich arbeitete er am Abend, beantwortete Mails noch aus dem Bett heraus. Während Nina im Krankenhaus Doppelschichten fuhr. Sich in monatelangem Ausnahmezustand befand.

Und danach, als das Leben sich auf leisen Sohlen in die Normalität zurückschlich, fand Nina den Anschluss an ihr altes Ich nicht mehr.

Als Nina nach dem Gespräch mit Iovanna nach Hause kam – sie hatte ihr Fahrrad den gesamten Weg geschoben, hatte nicht die Kraft gefunden, sich auf den Sattel zu schwingen und in die Pedale zu treten, die leichte Steigung in ihr Quartier zu bewältigen –, war Jan noch nicht zu Hause. Nina legte sich aufs Bett und versuchte, dem nachzuspüren, was gewesen war. Vor ihr lagen Urlaubstage, ihr Jahresurlaub, aber es war alles andere als das. Vier Wochen hatte sie eingereicht und bewilligt bekommen, ein schlapper Monat. Nina wollte nicht darüber nachdenken, was nach diesem viel zu kurzen Monat sein würde. Sie schob den Gedanken daran, dass sie die Ursache ihrer profunden Erschöpfung finden und bearbeiten musste, beiseite. Das Wissen darum, dass sie es nicht aus eigener Kraft schaffte, wieder die zu werden, die sie gewesen war, setzte ihr zu. Sie wollte nicht den Weg nehmen, zu dem sie selbst ihren Patienten riet und den Doktor Ullrich ihr predigte. Weil sie darum wusste, wie lang und beschwerlich er war. Wie viel Geduld man aufbringen musste. Und: man musste es wollen.

Aber sie war sich genau darüber nicht im Klaren. Wollte sie ihr altes Leben zurück?

Nina rollte sich aus der Embryohaltung, die sie eingenommen hatte, auf den Rücken, streckte Arme und Beine von sich und öffnete ihre Handflächen. Sie lauschte auf die Geräusche, die aus dem Hinterhof an ihr Ohr drangen. Eltern hatten ein Planschbecken aufgestellt, ihre Kinder kreischten vor Vergnügen. Eine Amsel sang, sie musste in der Kastanie sitzen, die mit ihren ausladenden Ästen sanft an der Mauer entlangstrich und dem Schlafzimmer Schatten spendete. Fetzen fröhlicher Musik, passend zur Hitze, flirrten durch die Luft, die sich zwischen den Gebäuden von Vorderhaus, Hinterhaus und Seitenflügel staute. Von dort unten, aus der begrünten Ecke des Hofes, wo die jungen Eltern mit ihren Kindern saßen, stieg die Leichtigkeit eines Sommertages empor, ein Tag, der nach See und süßem Eis, nach Sonnencreme und kaltem Drink schmeckte. Der die Menschen in der Stadt nach draußen rief, in den Mauerpark oder die vielen Kneipen, die sich in der Nähe dicht an dicht drängten. Die Grundschule am Arkonaplatz, gleich um die Ecke, hatte ihre Pforten für heute geschlossen, die Kinder und ihre Eltern tummelten sich auf dem weitläufigen Spielplatz, nur hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt.

Und doch so unendlich weit weg von Ninas Leben, das beherrscht war von Krankheit und Leiden. Wann hatte sie zuletzt getanzt? Wann war sie mit Jan auf dem Rad aus der Stadt gefahren, zum Schlachtensee oder in die Müggelberge? Wann hatten sie sich im Freien geliebt und voneinander die Hände nicht lassen können, hatten sich geküsst und waren mit der Zunge über die Haut des anderen gefahren? Waren sonnentrunken und erschöpft mit der Ringbahn in die Stadt zurückgefahren, betäubt von ihrer Liebe, der Natur und dem Wissen, dem freien Tag das Maximum an Schönheit abgerungen zu haben?

Nina schloss die Augen. Sie wollte ihr Leben zurück, aber doch ein anderes. Sie wollte dort unten sitzen, mit ihren Nachbarn, und nicht an morgen denken.

Sie nahm ihr Handy, schaltete den Flugmodus wieder aus und scrollte durch ihre Nachrichten. Berit hatte ein Bild geschickt. Na, wäre das nicht was für Euch? Das Bild eines Hundes, ein wunderschönes Tier. Stolz und verletzt zugleich. Graue unergründliche Augen, weißer dichter Pelz. Eine Königin. Nina glaubte, dass der Blick dieses Hund sie mitten ins Herz traf. Sie setzte sich auf und starrte die Hündin an, die angeblich in einem rumänischen Shelter auf den sicheren Tod wartete – Berit schickte ständig solche Nachrichten, sie hatte ein Herz aus Gold, was Tiere betraf, Nina und Jan machten sich lustig darüber –, und dieses eine Mal war Nina nicht zum Lachen.

Dieser Hund gehörte zu ihr. Sie wusste es, als sich ihr Blick mit dem des Hundes auf ihrem Smartphone verschränkte.

Nina wurde wach, als Jan nach Hause kam, die Schuhe im Flur polternd abstreifte. Sie hörte sein Stöhnen, das Geräusch der Kühlschranktür und wie der Kronkorken von der Bierflasche absprang.

»Na, Süße«, sagte Jan kurz darauf, setzte sich auf die Bettkante, griff sanft nach ihrem Fuß, trank aus der Flasche und lächelte sie an. »Wie war dein Tag?«

Nina setzte sich auf, beugte sich zu ihm, er reichte ihr das Bier, sie trank und lächelte. »Ich musste Urlaub nehmen. Alles. Vier Wochen.«

Seine Augen blickten ernst hinter der Brille, die Brauen zuckten leicht.

Nina schob sich an ihm vorbei, holte sich ebenfalls ein Bier, und gemeinsam setzten sie sich auf den Balkon. Der Balkon war winzig, ein kleiner Bistrotisch und zwei Klappstühle fanden darauf Platz, für Topfpflanzen blieb dazwischen kein Raum mehr. Jan hatte Blumenkästen mit Kräutern und Sommerblumen aufgehängt, zusammen mit einem Vogelfutterspender und einer Petroleumlampe hatte er zumindest die vage Illusion einer Gartengemütlichkeit geschaffen.

Nina schob ihre Beine unter dem Tisch auf seine Oberschenkel, so saßen sie, tranken und ließen den leichten Wind, der sich am Abend im Hinterhof tummelte, ihre Körper abkühlen.

»Was ist mit Frankreich?«, fragte Jan irgendwann, seine Bierflasche hatte er geleert, ihr Herzschlag glich sich an, sie genoss, dass er noch immer sanft ihre Füße streichelte.

Trotzdem spürte Nina seine Verunsicherung, die Ratlosigkeit, die sich in seinem Schweigen manifestiert hatte, und auch die Enttäuschung.

»Das ist doch erst im September. Bis dahin …«

»Dein Jahresurlaub ist weg.«

Nina wich seinem Blick aus, beobachtete die anderen Balkone, Handtücher, die über Brüstungen hingen, ein Gummikrokodil, Sonnenschirme, wild wucherndes Grünzeug. Die WG aus dem Hochparterre stapelte Getränkekisten auf dem Freisitz, darauf volle Aschenbecher. Jemand hörte Fado. Ein Kind weinte. Großstadt.

»Doktor Ullrich schreibt mich krank. Oder ich kündige.«

Seine Hand auf ihrem Fuß hielt in der Bewegung inne.

»Lass dir Zeit. Nichts überstürzen«, sagte Jan. Er stand auf. »Nimm dir die vier Wochen. Vielleicht musst du ja nicht gleich kündigen. Okay?« Er küsste sie auf den Scheitel, und Nina war dankbar, dass er so gefasst reagierte. Es war nicht einfach mit ihr. Nicht zurzeit.

»Und wegen Frankreich«, rief sie ihm hinterher, der in die Küche verschwunden war, um sich ein weiteres Bier aus dem Kühlschrank zu holen, »das will ich natürlich trotzdem. Mit dir nach Frankreich.«

Jan kam zurück, setzte sich und lächelte sie an. »Ja klar. Wir schauen dann. Ist ja noch hin.«

Er war tapfer, dachte Nina. Sie spürte, wie schwer es ihm fiel, seine Enttäuschung vor ihr zu verbergen. Drei Wochen wollten sie zusammen wegfahren. Ein Wohnmobil mieten und durch das Land gondeln. Ein Traum, den sie schon so lange gemeinsam träumten. Er hätte ihr Vorhaltungen deswegen machen können, dass sie ihre gemeinsamen Pläne torpedierte, ohne es mit ihm abzustimmen. Aber er war klug genug, es nicht zu tun.

»Hast du die Nachricht von Berit gesehen?«

Jan lachte. »Der Hund? Berit spinnt doch. Das ist eine Mafia. Diese Hunde werden extra gezüchtet für das Geschäft mit den doofen Deutschen, die viel zu tierlieb sind. Schau dich doch um in der Stadt. Die ganzen Köter.«

Nina öffnete den Mund, um zu protestieren, doch in dem Moment zerriss ein Knall die Nacht, Lichter explodierten im tiefen Blau über ihren Köpfen. Weiße Blitze, rote Funken, ein Feuerwerk.

Nina sagte nichts mehr zu dem Thema, sie stand auf und setzte sich auf Jans Schoß, genoss den festen Griff, mit dem seine Arme ihre Taille umschlossen, und gemeinsam beobachteten sie das Spektakel am Himmel, die kleine Party über ihren Köpfen, die ihrer beider anstrengendem Tag ein Funkeln schenkte, das sie noch ins Bett begleitete.

Am Morgen nahm Nina ihr Smartphone und schickte Berit eine Nachricht. Die Augen der weißen Hündin hatten sie in ihren Träumen verfolgt.

Vier Wochen später standen sie gemeinsam auf einem Parkplatz in Heinersdorf unter einer Autobahnbrücke und warteten auf den Transporter, der ihnen Ayla lieferte.

Während sie auf dem staubigen grauen Platz wartete, den eine trockengelbe, mit Müll gespickte Grasnarbe umrahmte, sie die Abgase der Fahrzeuge einatmete und das Flirren der Hitze über dem Asphalt beobachtete, hätte Nina am liebsten einen Rückzieher gemacht. Die Angst davor, eine falsche Entscheidung gefällt zu haben, schnürte ihr die Brust eng. Ihr Atem ging schwer, sie griff nach Jans Hand.

Keiner hatte sie unterstützt. Jan hatte klein beigegeben, aber im Grunde war er gegen den Hund, alle seine Einwände waren berechtigt. Er kam aus einer Hundefamilie, seine Eltern hatten Dackel gehabt, immer schon, und auch noch heute zwei. Zuchttiere. Sie waren entsetzt über den Entschluss der Kinder, aber Nina gewann. Sie durfte Ayla adoptieren, nicht zuletzt deshalb, weil sie den Mitleidsbonus hatte.

Zufällig hatte sie gehört, wie Jan am Telefon zu seiner Mutter sagte, er könne Nina »nicht auch noch das wegnehmen«. »Das« war der Hundewunsch. »Es bleibt ihr sonst nichts mehr«, hatte er zwar nicht ausgesprochen, aber das war im Grunde, was er meinte.

Doktor Ullrich hatte sie krankschreiben wollen. Drei ganze Monate wegen Burn-out, aber Nina hatte sich entschlossen zu kündigen. Um keinen Preis wollte sie das Gefühl haben, dass sie selbst schuld war an ihrem Zustand, dass sie an sich arbeiten musste, um wieder gesund zu werden, damit sie so rasch wie möglich wieder in ein System zurückkehren konnte, das krank machte. In ein Arbeitsumfeld, das seine Arbeitsbienen auffraß. Das nur auszuhalten war, wenn man sich einen Panzer zulegte. Sie hatte gekündigt und mit Jan vereinbart, dass sie ein halbes Jahr Auszeit nahm, um zu sich zu kommen, darüber nachzudenken, wohin der Weg sie führte. Und wenn es ihr unbedingter Wille war, diesen Hund zu adoptieren, um Himmels willen, go for it.

Nina wollte die Herausforderung annehmen. Sie hatte im Moment nichts anderes. In den vier Wochen ohne ihre Arbeit hatte sie sich mit Berits Hilfe alles über Hunde angelesen, was sie in die Finger bekam. Arbeitete sich gründlich und effektiv in die Materie ein, so wie sie auch ihr Medizinstudium absolviert hatte.

Aber in dem Moment, als der rumänische Helfer die Hündin aus dem weißen Ford Transit hob, ihr Aylas massigen Körper in die Arme drückte und mit dem Tierpass übergab, war alles anders. Ayla hechelte nicht wie die anderen Hunde, sie fiepte nicht oder duckte sich, rieb sich nicht an Beinen, leckte an Händen. Ihr Körper war starr und schwer, sie drehte stumm den Kopf von Nina weg, wurde zu Stein. Ihr Widerstand gegen das, was man ihr antat, und insbesondere gegen die Frau, die sie an sich presste, war profund. Nina begriff augenblicklich, dass dieses Tier sich gegen alles sperren würde, sie begriff es mit ihrem Körper, der sich so gerne in den weichen Pelz gedrückt hätte, aber von den unsichtbaren Mauern, die die Hündin um sich zog, abgewiesen wurde.

Jan schwieg.

Zu Hause öffneten sie die große Box, in der sie Ayla transportiert hatten. Die Hündin reagierte nicht. Erst als sie Stunden später ins Bett gingen, hörte Nina die Krallen auf dem Holzboden. Die Hündin lief ins Wohnzimmer, erleichterte sich auf dem Teppich, lief zurück und erkor das kleine Gästeklo neben der Wohnungstür zu ihrem neuen Zuhause.

Daran änderte sich in den darauffolgenden Wochen wenig. Nina schaffte es mithilfe einer genervten und überforderten Hundetrainerin, Ayla ein Geschirr anzulegen und mit ihr das Haus zu verlassen. Die Trainerin machte aus ihrer Verachtung für Menschen, die so naiv waren wie Nina und sich Auslandshunde in die Großstadt holten, um dann an ihren Vorsätzen und Wunschvorstellungen zu scheitern, keinen Hehl. Sie gab Nina Tipps und Anweisungen, eine Bachblütenmischung und antwortete irgendwann nicht mehr auf ihre Nachrichten. Sie war weitergezogen zu anderen Verzweifelten.

Die Vorstellung von Nina, mit einem Hund lange entspannte Spaziergänge in der Natur zu machen, bei denen sie selbst ihre Seele heilen würde, verwies Ayla schnell ins Märchenreich.

Nina musste mit Engelszungen auf den Hund einreden, der ihr nach mehreren Anläufen widerwillig folgte.

Der Traum vom Frankreichurlaub war längst Geschichte, als Jan ihr von dem Vorschlag erzählte, den sein Arbeitgeber gemacht hatte.

Sie saßen in einem Hundeauslaufgebiet an der nördlichen Stadtgrenze im flirrenden Schatten unter Birken, Nina hielt eine Schleppleine aus Neopren in der Hand und hatte Ayla im Blick, die einige Meter entfernt in der trockenen Wiese nach Mäusen suchte.

»Sie haben mir vorgeschlagen, drei Monate nach Toronto zu gehen.«

Nina wandte den Blick von der Hündin ab und sah Jan an, der neben ihr auf dem Rücken lag, einen Grashalm im Mund, an dem er nagte. Sein T-Shirt war ein wenig hochgerutscht und legte seinen Bauchnabel frei, den weichen schwarzen Haarkranz drumherum, der Nina immer ein wenig rührte. Sie rollte sich neben ihn auf den Bauch.

»Ins Headquarter?«

Jan nickte.

»Das ist mega.«

Sie wusste, was das bedeutete. Jan arbeitete für einen international tätigen Medienkonzern. In Toronto war die Zentrale. Wer es dorthin schaffte, vor dem breitete sich der rote Teppich der Karriere aus. Immer wieder hatte Jan von Toronto gesprochen, zurückhaltend, schließlich war es nie der Plan gewesen, dass er Karriere machen sollte. Bis zu Ninas Kündigung.

Nina vergewisserte sich, dass Ayla mit ihren Mäusen beschäftigt war, legte eine Hand auf Jans Bauch und fuhr sanft über Haut und Haare.

»Wann, wenn nicht jetzt«, sagte sie. »Ich bin zu Hause. Du musst das machen.«

Jan drehte den Kopf zu ihr. Er nahm den Grashalm aus dem Mund und strich ihr mit der freien Hand das halblange Haar hinters Ohr. »Ich weiß nicht.« Seine Hand fuhr weiter, in ihren Nacken, er zog sie zu sich heran.

Ihr Gesicht an seinem. Sie sah die bernsteinfarbenen Sprenkel in seinen Augen, den dichten dunklen Kranz langer mädchenhafter Wimpern.

»Du hast so viel für mich getan.« Nina machte eine kleine Kopfbewegung zu Ayla, die dem Paar im Gras keine Beachtung schenkte. »Du hast mir nicht in die Kündigung reingeredet, und du hast akzeptiert, dass der Hund zu uns kommt. Unsere Frankreichpläne haben sich pulverisiert, und ich bin nicht mehr die Frau, mit der du zusammengezogen bist.«

»Du bist die Frau, die ich liebe.«

Seine Hand übte sanften Druck an ihrem Hinterkopf aus, Nina kam seinem Gesicht noch näher, ihre Lippen berührten seine. Sie ließ ihre Hand unter den Hosenbund gleiten, folgte der Spur der schwarzen Haare, die drahtiger wurden, der Hitze, genoss seine Erregung. Sie küssten sich.

Es war schön, wie schon lange nicht mehr, eine kurze, aber heftige Erinnerung an die Erotik, die sie früher miteinander erlebt hatten, aber seit Nina im Krisenmodus war, nicht mehr. Es fühlte sich an, als habe jemand den Korken aus einer Flasche Sekt gezogen. Nina fühlte in diesem intimen Moment, wie der Druck von ihrer Brust wich, wie sie sich frei davon machte, eine Entscheidung für sich zu treffen – weil Jan ihr das abnahm. Er machte einen Schritt nach vorne, wagte sich aus der Deckung, und plötzlich durfte sie diejenige sein, die ihm den Rücken freihielt. Nina saß auf ihm, krallte ihre Finger in sein T-Shirt, in der einen Hand noch immer die Leine, bewegte sich heftig und kam rasch mit einer Wildheit, die sie von sich nicht kannte.

»Wow.« Jan lachte, zog Boxershorts und Bermuda wieder hoch, setzte sich auf und fuhr sich mit beiden Händen durch die Locken. »Das war unerwartet.«

Ayla hatte die Zeit, in der sie Sex gehabt hatten, für sich genutzt und ein Loch gegraben, in dem ihr großer weißer Oberkörper fast zur Gänze verschwand. Nina sah, wie die Hündin jetzt etwas über ihren Kopf schleuderte, aus dem Stand in die Höhe schnellte, das kleine Ding auffing, den Kopf schüttelte, die Beute erneut in die Luft warf.

Nina machte Anstalten aufzustehen, aber Jan hielt sie zurück.

»Die Maus kannst du nicht mehr retten. Es ist besser, wenn Ayla ihr das Genick bricht.«

Nina schauderte, als sie sah, wie die Maus im Maul der Hündin verschwand, es knackte. Sie ist mehr Wolf als Hund, dachte sie.

Wenige Wochen darauf brachte Nina Jan zum Flughafen. Sie hatten sich ein gebrauchtes Auto zugelegt, wegen des Hundes, weil ihm öffentliche Verkehrsmittel nicht zuzumuten waren. Ein ökologischer Irrwitz, vor ihren Freunden verschwiegen sie die Anschaffung. Nina aber, die nie verstanden hatte, weshalb man in einer Großstadt wie Berlin ein Auto haben sollte, genoss die neu gewonnene Freiheit, jeden Tag unternahm sie Fahrten mit dem Hund in die Umgebung.

Sie hatte Jan noch zum Gate gebracht. Jan umarmte sie fest, Nina drückte sich an seine Brust, atmete in den Stoff seiner Jacke. Er roch nach Herbst und feuchten Blättern, nach Aftershave und Waschpulver. Kein Geruch war ihr vertrauter.

»Pass auf dich auf«, murmelte sie.

»Du pass auf dich auf.« Jan löste vorsichtig ihre Umklammerung, schob sie ein Stück von sich, sein Blick war weich und doch ernst. »Ich komme in sechs Wochen für ein paar Tage. Wir skypen. Okay? Und wenn es dir nicht gut geht …«

»Trinke ich eine Flasche Wein mit Berit«, lachte sie und meinte es ernst.

»Ich meine, da, am Haff. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ganz allein.«

»Ich bin nicht allein. Ayla ist da.«

Er seufzte.

Ein langer Kuss, dann drehte sie sich um und verließ rasch das Terminal.

Kaum hatte Jan sein Vierteljahr in Toronto zugesagt, meldete sich ein kanadischer Kollege aus dem Konzern, der für vier Wochen in Berlin hospitierte und mit seiner Frau eine Wohnung suchte. Nina kam es wie gerufen. Die Vorstellung, mit Ayla allein in ihrer Wohnung zu sitzen, morgens und abends auf dem schmutzigen Grün der Großstadt mit der Hündin herumzustehen und einmal am Tag in die Auslaufgebiete am Stadtrand zu fahren, erschreckte sie. Die Fragen der Freunde nach ihren Plänen, die Angst, Kollegen zu treffen, die permanente Konfrontation mit der Tatsache, dass sie etwas tun musste, Überlegungen anstellen für die Zeit danach, einen Plan machen, Arbeit suchen, aktiv werden, und sei es nur mit einer Therapie zu beginnen, belastete sie. Sie brauchte Abstand. Sie wollte auch raus, ausbrechen, wenn Jan nicht da war. Und so schlug Nina Jan vor, dem Kollegen ihre Wohnung anzubieten, sie würde sich vier Wochen an der See einmieten. In ihrer Vorstellung würde sie stundenlang am Strand spazieren gehen, laufen, laufen und sich den Kopf freiblasen lassen.

Sie fand eine Unterkunft, in die sie sich auf den ersten Blick verliebte. Ein hübsch restaurierter Bungalow aus DDR-Zeiten, liebevoll ausgestaltet. Rundherum bodentiefe Fenster, ein Schwedenofen, gemütliche helle Möbel, edle Küche, ein kleines Bad. Das Beste jedoch war ein riesiges Grundstück, rundherum sicher eingezäunt, Hunde willkommen. Wie gemacht für Ayla und sie.

Nina buchte.

Und fuhr nun, Anfang Oktober, nach Mecklenburg-Vorpommern. Ans Stettiner Haff, in eine Gegend, die ihr vollkommen fremd war. Von Schönefeld nahm Nina die A10, mied den aufreibenden Weg durch die Stadt, um in den Norden zu kommen. Sie wollte die Stadt hinter sich lassen, vier stadtfreie Wochen, nicht einmal denken wollte sie an Berlin.

Im Kofferraum starrte der Hund hechelnd aus dem Fenster und zeigte heftige Anzeichen von Nervosität und Stress. Nina fragte sich, ob Ayla durch die geschlossenen Autofenster wahrnehmen konnte, dass sich die Umgebung veränderte. Dass dort draußen Wildnis war, Wälder, frei lebende Tiere? Was sah sie, was konnte sie wittern?

Tief drückte der Himmel auf das graue Band aus Teer vor ihnen, dichte Wolken wie Beton. Links und rechts der Straße zogen Buchenwälder vorbei, Gruppen von Birken oder Kiefern, die sich mühsam auf dem märkischen Sand hielten. Je weiter sie sich auf der Autobahn nach Norden bewegten, desto häufiger blitzte Wasser durch die Baumgruppen, unzählige Seen flankierten ihren Weg zum Haff.

Nina machte die Musik aus, eine Playlist, die sie sich extra für die Fahrt zusammengestellt hatte. Aber während sie sich von der Stadt entfernte, spürte sie mehr und mehr das Bedürfnis, sich auf die Umgebung einzulassen. Je länger sie fuhr, je flacher und gerader die Autobahn vor ihr herlief, desto klarer wurde sie, ihre Gedanken sortierten sich, stellten sich brav wie preußische Soldaten in die Reihe, fädelten sich entlang der Straße auf, einer nach dem anderen. An den letzten ihr bekannten Orten war sie längst vorbeigefahren, sie begab sich auf Terra incognita, ihr Herz schlug, als lägen Wochen in der Wildnis vor ihr, dabei fuhr sie einfach nur in Richtung Ostsee.

Hinter Prenzlau beobachtete Nina das Spiel zweier Rotmilane, die am Himmel zwischen den großen Windrädern ihren beeindruckenden Tanz aufführten. Sie erinnerte sich daran, dass sie über Seeadler gelesen hatte, die sich am Stettiner Haff wiederangesiedelt hatten. Ob sie das Glück haben würde, sie zu sehen?

Hinter Pasewalk machte sie eine Pause, tankte und ließ Ayla aus dem Kofferraum. Die Flanken der Hündin zitterten, Speichel lief ihr aus dem Maul. Sie war gestresst, noch nie zuvor hatte sie eine so lange Autofahrt mit Nina unternommen.

Aber es war nicht allein die Angst, erkannte Nina. Da war noch etwas anderes, eine andere Ayla, die sie hinter der Furcht sah. Die Hündin hob die Nase in die Luft und witterte. Nina war zum Tanken von der Autobahn abgefahren, sie nahmen von hier eine Bundesstraße zum Haff. Rund um die Tankstelle lag Wald, in unmittelbarer Nähe gab es Leben, das Ayla kannte. Wildes Leben. Kein Vergleich mit den Karpaten, aber was wusste Nina schon darüber, welche Zivilisationsform der Hündin vertraut war. Die Gerüche in der Luft, weitab von der Großstadt, in Armeslänge zum Wald, waren Gerüche, die Erinnerungen in dem Tier weckten. Neugier, Begierde. Erkennen blitzte in den Augen der Hündin auf, die Teilnahmslosigkeit, die sie in der Berliner Wohnung und bei den kurzen Gängen am Straßenrand zeigte, war von ihr gewichen.

Und auch Nina spürte, wie sie freier wurde. Die Aussicht darauf, die kommenden Wochen mit Luft und Weite, mit Büchern, Seeluft, ausufernden Spaziergängen und viel Ruhe und Schlaf zu verbringen, drängte ihre Ängste, Ratlosigkeit und Überforderung in den Hintergrund.

Ich lasse alles hinter mir, dachte Nina beglückt, kaufte zwei Packungen Chips und eine Flasche mittelmäßigen Tankstellen-Rotwein für ihren ersten Abend. Bugsierte Ayla wieder in den Kofferraum und fuhr los. Eine Stunde bis zum Ziel.

Vielleicht war diese erste Begegnung ein Omen. Jan sprach später davon, später, als all das hinter ihr lag. Und ja, vielleicht hatte er recht.

Das Dorf, in dem sie sich eingemietet hatte, lag am Ende der Welt. Kurz vor der Grenze zu Polen, eine einzige Straße führte dorthin, es dunkelte bereits, als Nina durch die lang gestreckten Wälder fuhr. Im Scheinwerferlicht sah sie Füchse am Straßenrand, erfasste die kahlen Stämme hoch aufgerichteter Kiefern. Das Haff lag linkerhand, zu sehen war nichts davon. Das Navi wies ihr den Weg zum Bungalow, sie musste von der Hauptstraße abbiegen, wurde über eine winzige Gasse, über rumpeliges Katzenkopfpflaster geleitet.

Und plötzlich stand sie vor ihr. Nina stieg heftig auf die Bremse, kam nur wenige Meter vor der Frau zum Stehen.

Die gelben Lichtschneisen der Vorderlichter trafen auf einen Rollator, Ninas Augen folgten dem hellen Pfad, wanderten von Gummipantoletten eine schmutzig graue Herrenhose hinauf, über einen unförmigen Pullover zu einem Nest weißer Haare, unter denen das wütende Gesicht einer alten Frau zu ihr starrte. Die Frau hob ihre Faust und schüttelte sie drohend in Ninas Richtung.

Ninas Herz schlug bis zum Hals, sie atmete heftig, um ein Haar hätte sie die Alte überfahren, es gab an dieser Stelle keine Straßenlaterne, die Häuser, deren Schemen sie kaum erkennen konnte, lagen im Schwarz des Herbstabends. Sie hatte eine scharfe Kurve gemacht, um von der hügeligen Gasse auf die Straße, an der mutmaßlich ihr Bungalow stand, einzubiegen, als urplötzlich diese Frau vor ihr auftauchte. Ihr fiel auf, dass der Rollator frontal zu ihr stand, offenbar hatte die Frau gar nicht die Straße überqueren wollen.

Nina öffnete die Autotür. »Um Gottes willen«, sagte sie, »es tut mir leid! Ich habe Sie nicht gesehen, ist alles okay?«

In dem Moment tauchte aus dem Dunkel ein Mann auf, ärgerlich griff er an den Rollator und zog die Frau mit sich von der Straße herunter. »Mutti, komm! Warum stehst du schon wieder hier herum?«

Nina beachtete er nicht, auch nicht ihren Wagen. Er war ebenfalls nicht mehr jung, Nina konnte seine Augen nur kurz sehen, eine Strickmütze, tief in die Stirn gezogen, verdeckte das halbe Gesicht.

Gemeinsam mit seiner Mutter verschwand er hinter einem Haus, sie drehten sich nicht zu Nina um, es war, als gäbe es sie gar nicht.

Nina stand da, auf der Straße, im grellen Scheinwerferlicht, starrte dem seltsamen Pärchen hinterher und hatte sich noch immer nicht von dem Schreck erholt. Erst Aylas aufgeregtes Kläffen holte sie in die Wirklichkeit zurück. Sie setzte sich hinters Steuer und erkannte, dass sie am Ziel ihrer Reise angekommen war. Nur wenige Meter von hier lag der Bungalow.

So hatte sie die Hündin noch nie erlebt. Seit ihrer Ankunft waren zwei Tage vergangen, und von Beginn an war Ayla nicht der Hund, der sie in der Stadt gewesen war. Ihr Körper erschien Nina größer, aufgerichtet und unter Spannung. Die Rute stand erregt nach oben, die Ohren drehten sich aufmerksam hierhin und dorthin, die Hündin witterte intensiv. Vor allem aber zeigte sie von der ersten Minute an Bereitschaft, mit Nina nach draußen zu gehen. Im Bungalow hatte Ayla sich im winzigen Duschbad eingerichtet, ignorierte das Hundebett, das Nina für sie mitgenommen hatte. Sobald Nina jedoch das Geschirr von der Garderobe nahm, kam die Hündin zu ihr und ließ es sich bereitwillig überstreifen. Sie konnte den Bungalow und das Grundstück kaum so schnell verlassen, wie Ayla nach vorne zog. Es waren nur wenige Meter von ihrer Unterkunft bis in das Naturschutzgebiet, in dem sie ihre Runden drehten.

Wenige Meter allerdings, die Nina mit Befremden wahrnahm. Der Ort war nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt hatte. Viele Häuser waren nicht renoviert, wenig daran war malerisch, und kaum etwas erinnerte an die Vergangenheit als Fischerdorf. Grauer Rauputz, verwitterte Mauern, Backsteinruinen, DDR-Baracken, flach und geduckt, blinde Fenster, vergilbte Gardinen. Eines der Grundstücke, an denen sie ihr Weg vorbeiführte, war gänzlich mit schwarzer Plane umspannt, Videokameras folgten jeder Bewegung. Ein Biker-Klub verbarg sich dahinter, doch selbst dieser schien verlassen. Immerhin, in einem Haus gegenüber hatte jemand die Regenbogenflagge gehisst, das freundlichste Lebenszeichen, das Nina bisher wahrgenommen hatte.

Und dann gab es die Frau. Es war unschwer zu erkennen, dass es dieselbe alte Frau war, mit deren Rollator sie fast kollidiert wäre. Sie saß in einem Haus auf der anderen Straßenseite von Ninas Bungalow, immer am selben Fenster, und starrte zu ihr herüber. Ein einstöckiges Haus aus der Gründerzeit, wie die Stuckatur erkennen ließ. Es musste zur Bebauung von Anfang des 20. Jahrhunderts gehören, zu einer Zeit, in der der erste Bädertourismus seinen Weg ans Stettiner Haff und in diesen kleinen Fischerort gefunden hatte. Doch von jener hoffnungsvollen Zeit war dem Haus nichts anzusehen, es war heruntergekommen, stand wie ein hohler Zahn inmitten eines verrotteten Gebisses im Ort. Wären die Topfpflanzen auf dem Fensterbrett nicht gewesen, Nina hätte es für unbewohnt gehalten.

Aber die Frau saß am Fenster, kaum verborgen hinter der Gardine und beobachtete das Geschehen, das sich vor ihrem Haus abspielte. Und das war nichts anderes, als dass Nina mit Ayla ab und zu ihr Grundstück verließ und wieder zurückkehrte. Einmal, am ersten Tag, war sie mit dem Auto zum weiter entfernten Supermarkt in die Kreisstadt gefahren.

Ihr waren noch nicht viele Dorfbewohner begegnet, von Weitem hatte sie zwei andere Hundebesitzer gesehen, eine ältere Frau mit Fahrrad und weit draußen auf dem Haff die Silhouette eines Fischers auf seinem Boot.

Mehr Leben gab es nicht.