Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

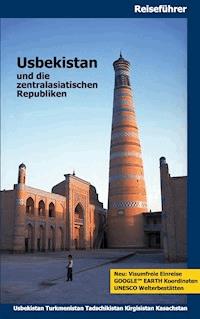

Dieser praxisorientierte Reiseführer beschreibt weit über 200 Destinationen in den fünf Republiken Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan sowie der Region Almaty/Kasachstan. Neben einer umfassenden Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Zentralasiens bis in die Gegenwart, beschreibt das Buch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten entlang der Seidenstraße in ihrem historischen Kontext. Praktische Informationen zu Unterkünften, Restaurants sowie Verkehrsmitteln vor Ort ermöglichen es, auch entlegene Gegenden zu entdecken. Unterkünfte sind klassifiziert nach Preiskategorien, die Qualität wird kurz erläutert. Es werden immer auch preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten genannt. Detaillierte Wegbeschreibungen werden kombiniert mit GPS Koordinaten, die bei Eingabe in GOOGLE Earth die Lokalisierung auf dem Satellitenbild ermöglicht. Die kartenbasierte "Quick Finder Map" erleichtert neben dem klassischen Inhaltsverzeichnis die schnelle Orientierung im Buch. Ein pragmatischer Sprachenführer ermöglicht Ihnen die Kommunikation in den sechs am meisten verbreiteten Sprachen. 192 Seiten, 25 farbige Karten und Pläne, zahlreiche Bilder, durchgehend farbig illustriert, 265g

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Übersichtskarte Zentralasien

Die Regionen in Zentralasien

Usbekistan

Qoraqalpog'istonXorazmNavoiyBuxoroQashqadaryoSurxondaryoSamarqandJizzaxSirdaryoToshkentNamanganFarg‘onaAndijonTurkmenistan

BalkanDaşoguzAhalLebapMaryTadschikistan

SuġhdNohijahoi Tobei ÇumhurjHatlonKūhistoni BadahšonKirgisistan

BatkenOšŽalalabatTalasNarynČùjYsyk-KôlSüd-Kasachstan

MangystauAtyrauAktôbeKyzylordaŽezkazganOņtùstik KazaķstanŽambylAlmatyDie Hauptstädte in Zentralasien

UsbekistanToshkentTurkmenistanAşgabatTadschikistanDušanbeKirgisistanBiškekKasachstanAstanaInhaltsverzeichnis

Vorwort

Die Geschichte Zentralasiens

Zeittafel zur Geschichte

Reiseziele in Usbekistan

Die Region Toshkent

Toshkent

Ugom-Chotqol Reservat ,Chimyon, Beldersoy

Chorvoq Stausee

Zangi Ota Pilgerzentrum

Parkent

Die Regionen Sirdaryo und Jizzax

Zomin Nationalpark

Nurota Walnußbaum Reservat

Die Regionen Samarqand und Navoiy

Samarqand

Medrese und Moschee Xo'ja Ahror Vali

Pilgerstätte Xo'ja Ismoil al Buxoriy

Urgut

Tim

Navoiy

Karmana, Sarmishsoy

Nurota, Aydarko'l See

Karawanserei Rabat i-Malik

Deggaron Moschee

Die Regionen Qashqadaryo und Surxondaryo (Süd-Usbekistan)

Shahrisabz

Kushchinor

Langar

Qarshi

Boysun

Omonxona

Termiz

Die Region Buxoro (Buchara)

Buxoro

(Buchara)

Bahovuddin Naqshband Ensemble

Chor Bakr Ensemble

Varaxsha

Vobkent

G'ijduvon

Gazellenreservat und Aufzuchtstation

Die Regionen Xorazm und Qoraqalpog'iston (Nord-Usbekistan)

Urganch

Xiva

(Chiwa)

Bo‘ston

Ayoz Qala

Toprak Qala

Weitere Ruinenstätten im Überblick

Shilpiq Dahma

Nukus / No'kis

Xo'jayli / Xojeli

Das Farg‘ona Tal (Fergana Tal)

Chust

Kosonsoy

Aksikent

Namangan

Andijon

Quva

Marg‘ilon

Farg‘ona

Shohimardon

Rishton

Qo‘qon

(Kokand)

Reiseziele in Turkmenistan

Die Region Ahal

Aşgabat

Altyn Asyr Basar und Gurtly See

Köpetdag Kabinenbahn

Zoo

Arçabil und Çuli Tal

Alt Nisa, Neu Nisa

Änew

Abiverd

Ulugdepe

Gypjak

Gökdepe

Köv Ata Höhlensee

Içoguz (Derweze)

Die Regionen Lebap und Mary

Turkmenabat

Karawanserei Daýahatyn

Wüstenforschungsstation Repetek

Merw

Gonurdepe und Togolok

Mary

Medrese Kyrk Gumbez

Tagtabazar / Yekedeşik

Die Region Balkan

Serdar (Gyzylarbat) / Dorf Parau

Balkanabat (Nebitdag)

Ýangigala

Turkmenbaşy

Awaza Touristen Resort

Garabogazgol

Die Region Daşhoguz

Daşoguz

Izmukşir/Zamakşar

Köneürgenç

Reiseziele in Tadschikistan

Die Region Nohijahoi Tobei Çumhurj

Dušanbe

Pilgerstätte Mavlono Yaķubi Čarki

Varzob Tal

Takob Tal

Anzob Pass

Hisor

Norak (Nurek)

Ob-i Garm

Tavildara

Die Region Suġd (Nord-Tadschikistan)

Huçand

Konibodom

Isfara

Čorkūh

Istaravšan

Šahriston

Anzob und Šahriston Pass / Tunnel

Ainī

Iskanderkūl See

Vešab

Langar, Mehron, Dehisor

Pançrūd

Čimtarga Gebiet

Mazor-i Šarif

Sieben Seen

Pançakent

Sarazm

Die Region Hatlon (Süd-Tadschikistan)

Kūlob

Čilduhtaron

Kūrbonšahit (Hulbuk)

Ķūrġonteppa

Šahritus

Taht-i Sangin

Die Region Kūhistoni Badahšon (Pamir Gebirge)

Von Ķalai Humb nach Horuġ

Horuġ

Von Horuġ bis zum Harguš Pass

Bulunkūl und Jašilkūl Bergseen

Aličur Pamir

Murġob

Šakty Höhle

Eli Suu Thermalquellen

Von Murġob bis Šajmok

Von Murġob bis zum Kyzyl-Art Pass

Reiseziele in Kirgisistan

Die Region Čùj

Biškek

Ala-Arča Naturreservat

Skigebiet Oruu Saj

Golubinij Wasserfall

Alamùdùn Tal

Balasagun und Burana Turm

Ak Bešim

Nevaket (Navekat)

Čong Kemin Tal

Die Region Naryn

Naryn

Song Kôl See

Kočkor

At Bašy

Košoy Kurgan

Taš Rabat

Torugart Pass

Die Region Ysyk-Kôl

Balykčy

Tamčy

Čolpon Ata

Čong Ak Suu Tal

Grenzübergang nach Kasachstan

Karakol

Karakol Tal / Skizentrum

Pristan Prževalsk

Žeti Ôgùz

Thermalquellen Ak Suu und Altyn Arašan

Eņilček und Kôkšaaltau Gebirge

Die Regionen Talas und Žalalabat

Talas

Manas Gedenkstätte

Ak Döbö

Žalalabat

Arslanbob und Kyzyl-Ùņkùr

Taš-Kômùr

Sary Čelek Naturschutzgebiet und See

Kara Kôl, Toktogul, Čyčkan Tal

Die Regionen Oš und Batken

Oš

Ôzgôn

Sary Taš

Èrkečtam

Sary Mogol

Batken

Gebirgsstrecken in Kirgisistan

Reiseziele in Südost-Kasachstan

Die Region Almaty

Almaty

Kumbel und Kôkžajlyau

Medeu Sportzentrum

Šymbůlaķ Skigebiet

Tůjyksu Gletscher

Almaty Reservat und Talġar Massiv

Großer Almatinka See

Taņbaly Tas Felsgravuren

Tamġaly Felsgravuren

Kôl Saj Seen

Šaryn Canyon

Altynemel Naturpark

Kôkšaaltau Gebirge

Grenzübergänge nach China

Informationsteil

Zentralasien von A bis Z

Anreise

Botschaften

Einkaufen

Essen und Trinken

Frauen unterwegs

Fremdenführer

Gastfreundschaft

Gefahren, Kriminalität

Geld, Preise

Gesundheit

Grenzen in Zentralasien

Kartenmaterial

Kleiderreinigung

Lokale Spezialitäten

Museen

Notfälle

Öffentliche Verkehrsmittel

Post, Paketdienste

Registrierung

Reisezeit

Sanitäre Einrichtungen

Sondergenehmigungen

Straßenkontrollen

Straßenzustand

Stromspannung

Souvenirs

Tanken

Telefon, E-Mail, Internet

Unterkünfte

Unterhaltung

Visum

Vorwahlen

Zeitzonen

Zoll

Sprachenführer

Aussprache von Sonderzeichen

Usbekisch

Kasachisch,Turkmenisch, Kirgisisch, Tadschikisch

Russisch

Danksagungen

UNESCO-Welterbe

Vorwort

Noch nie war es so einfach die zentralasiatischen Republiken zu entdecken wie jetzt. In vielen Ländern ist die Visumbeantragung wesentlich vereinfach oder ganz abgeschafft worden. Es wurde erkannt, dass der Tourismus wichtig für diese Region ist. Die Bevölkerung lädt Sie mit offenen Armen ein, diese faszinierenden Länder zu erkunden. Die Infrastruktur reicht dabei von optimal bis nicht vorhanden. Dieses Buch hilft Ihnen, sich auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen.

Detaillierte Anfahrtsbeschreibungen, genaue GPS Koordinaten und ein Sprachenführer geben Ihnen alles an die Hand, damit Sie Ihre Ziele auswählen, die Anfahrt planen und die Sehenswürdigkeiten erreichen können.

Auf Angaben zu Preisen wurde bewußt verzichtet, um dem Reisenden Verhandlungsspielraum zu gewähren. Preise sind in Zentralasien nie in Stein gemeiselt. Um sich dennoch orientieren zu können, sind Hotels nach Preiskategorien geordnet. Die Kategorien sind im Informationsteil unter dem Stichwort „Unterkünfte“ zu finden (Seite →).

Neu in dieser Ausgabe ist die Kennzeichnung der UNESCO Welterbestätten dieser Region. Hinweise zur richtige Aussprache der Sonderzeichen im Buch finden Sie auf Seite →.

Viel Freude beim Reisen und Entdecken mit diesem Reiseführer wünscht Ihnen

Gerald und Yarkinoi Sorg

Usbekistan: Chorsu Basar inToshkent

Kasachstan: Ile Alatau bei Almaty.

Turkmenistan: Wüstenlandschaft bei Lebap

Kirgisistan: Die Suusamyr Hochfläche

Tadschikistan: Pilgerstätte in Kūlob

Zentralasiatische Steppenkamele

Die Geschichte Zentralasiens

Zentralasien befindet sich seit Jahrtausenden im Brennpunkt von Völkern und Kulturen aller Himmelsrichtungen. In kaum einer anderen Region dieser Welt lösten sich so viele Religionen, Ideologien und herrschende Mächte ab wie hier im Land zwischen den Strömen des Oxus und Jaxartes. Unter diesen Namen waren die beiden Lebensadern Amudaryo und Sirdaryo früher bekannt. Transoxanien, das Land zwischen diesen Strömen, wurde zum Sinnbild der Mischkulturen; ein wenig Schamanentum, viel Islam und ein bisschen atheistischer Kommunismus. Um die geschichtlichen Zusammenhänge besser zu verstehen, werden hier auch die an Zentralasien angrenzenden Gebiete in den Lauf der Geschichte mit einbezogen.

Urgeschichte

Trotz der Unwirtlichkeit weiter Gebiete Zentralasiens durchstreiften schon in der Zeit des Paläolithikum (120 000-35 000 v. Chr.) menschliche Wesen die Täler und Sümpfe. Aus dieser Epoche stammen primitive Werkzeuge und Felsgravuren, die man in Höhlen und Grotten nahe des heutigen Shahrisabz fand. Das Skelett eines jungen Neandertalers, der dort in der Teshiktosh-Grotte verunglückte, gibt ebenfalls Auskunft über die Zustände, in denen die Menschen damals hausten. Auch das Farg‘ona Tal wurde bereits seit dem Paläolithikum besiedelt . Das Geschichtsmuseum in Farg‘ona dokumentiert mit den dortigen Funden anschaulich diese Zeit. In der Gegend von Kitob, westlich des Dörfchens Kasagar, entdeckte man Felsgravuren, die aus dem Mesolithikum (8000 v. Chr.) stammen. Im Nebel von Mythen und Legenden uralter Überlieferungen des Altertums finden sich ebenfalls historische Zeugnisse; so soll zu Zeiten Abrahams am Zarafshon nahe Samarqand eine befestigte Stadt vom sechsten Herrscher nach der biblischen Sintflut errichtet worden sein. Erst durch eine systematische Geschichtsschreibung, wie sie von Herodot etwa ab 450 v. Chr. begonnen wurde, weiß man wie die Menschen damals lebten. Die wichtigsten Siedlungsgebiete, in denen es bereits Städte und Festungen gab, waren Xorazm (heute Karakalpakstan), Suġd (die Gegend entlang des unteren Zarafshon) und Baktrien am Oberlauf des Amudaryo. Die große Mehrheit der Bevölkerung Zentralasiens lebte jedoch als nomadische Hirtenvölker in den weiten Steppen oder in den Bergen. Eines dieser Völker waren die Saken, ein skytischer Stamm, der unter anderem durch Felszeichnungen bei Čolpon Ata am Isyk-Kôl See nachgewiesen werden konnten. Bereits in dieser Zeit entstanden Formen und Muster, der Aufbau der Jurten und zahlreiche Gebrauchsgegenstände die sich bis heute erhalten haben.

Die Achämeniden

Wie noch so oft in der späteren Geschichte Zentralasiens fielen vom persischen Raum Armeen ein, um sich die fruchtbaren Oasen zwischen Amu- und Syrdaryo einzuverleiben. Etwa um 530 v. Chr. waren dies die Achämeniden. Kaum waren die heimischen Völker unterworfen, mußten sie hohe Steuern abführen. Gold, Silber und Edelsteine wurden nach Persepolis und Susa gebracht, die dadurch wohlhabend wurden und zu großer Blüte gelangten. Unzählige Menschen verschleppten die Herrscher, gezwungen zum Kriegsdienst in Ägypten und Griechenland. Städte wie Baktra am Unterlauf des Vachš und Erk-Gala in Merw sowie Marakanda (Samarqand) wurden aus Lehmziegeln errichtet. Auch die Bewässerungstechniken verbesserten die Besatzer wesentlich, und rasch wuchsen die Oasen zu beachtlicher Größe. Der produzierte Überschuß ließ wiederum erste Handelsbeziehungen entstehen. Die Armeen Alexanders des Großen beendeten jedoch jäh die zweihundertjährige altpersische Herrschaft.

Der Feldzug Alexanders des Großen und das Reich der Seleukiden

Die hellenistischen Truppen Alexanders kamen jedoch nicht als Befreier, sondern als weitere Besatzungsmacht und trafen daher auf erbitterten Wiederstand der ansässigen Bevölkerung. Trotzdem wurde ganz Zentralasien überrollt. Und so zog Alexander siegreich in Marakanda ein. Doch er blieb nicht lange. Erst drei Jahre später gelang es ihm Transoxanien endgültig zu beherrschen. Alexander war nicht nur ein erfahrener Feldherr, er verstand es auch, die unterworfenen Völker politisch und kulturell in seinem Reich zu vereinen. So ließ er Städte wie Alexandria Margiane (Merw) und Alexandria Eschata (Chuçand) errichten und heiratete Roxane, die Tochter eines baktrischen Herrschers. Nach dem Tod Alexanders 323 v. Chr. zerfiel das Riesenreich rasch. Einer seiner Generäle, Seleukos, hatte nur kurz Erfolg bei der Rückeroberung der Ostprovinzen Baktrien und Sogdiana. Doch trotz seiner Stadtgründung Antiochia (in Merw) konnte er sich nicht gegen das starke Heer der Parther behaupten, die sich nun vom heutigen Iran aus nach allen Seiten ausdehnten.

Die Seidenstraße entsteht

Im Jahr 138 v. Chr. entsandte der chinesische Kaiser eine hundertköpfige Delegation unter Führung von Tschang-Tsch‘ien westwärts zu den dort siedelnden Yüeh-Tschi, die vor den kriegerischen Hsung-Nu nördlich der Großen Mauer nach Westen geflohen waren. Ziel war ein Bündnis mit den Yüeh-Tschi gegen die barbarischen Hsung-Nu. Doch diese überfielen die Abordnung des Kaisers. Tschang-Tsch‘ien überlebte und geriet für 10 Jahre in die Gefangenschaft der Barbaren. Schließlich gelang ihm die Flucht und er wanderte über den Pamir ins Farg‘ona-Tal, von dem er während seiner Gefangenschaft märchenhaftes gehört hatte. Er sah dort nicht nur den Überfluß an Wein und Früchten sondern auch die sagenumwobenen blutschwitzenden Rösser. Tatsächlich waren einige Pferde dort vom Blut rotgefärbt, doch lag dies vielmehr an einem Hautparasiten als an der nachgesagten überirdischen Leistungsfähigkeit. Doch Tschang-Tsch‘ien erkannte hier einen gewaltigen Markt für die bereits weit entwikkelten chinesischen Produkte. Nach 13 Jahren kehrte er zum Kaiser zurück und berichtete von seiner Reise. Dies war die Initialzündung für den regen Verkehr zunächst mit Zentralasien, später mit Persien, Indien und schließlich den Mittelmeeranrainern.

Die Kuschan-Herrscher

Vermutlich die Nachkommen der im Farg‘ona Tal angesiedelten Yüeh-Tschi gründeten um 50 n. Chr. am Oberlauf des Indus beim heute pakistanischen Peschawar auf der Südseite des Hindukusch das Reich der Kuschanen. Unter König Kanischka, einem geschickten Strategen, dehnte sich das Reich bis nach Nordindien, Afghanistan und Sogdiana (Gegend nördl. Termiz) aus. Der größte Verdienst der Kuschaner war der Aufbau und die Sicherung von Handelswegen, nicht nur der Seidenstraße. Auf eindrucksvolle Weise flossen hier Kunststile des Hellenismus, des Buddhismus, der Römer, Perser und Hindus zusammen, wie auch auf Münzen Kuschans zu sehen ist.

Die Sasaniden

Kaum war der Schlachtenlärm der Kuschanen in den Felswänden des Karakorum verhallt, und das Reich der Parther untergegangen, da entstand das mächtige Sasaniden-Reich im heutigen Iran. Während der 400-jährigen Geschichte dieses Imperiums konnte das Kerngebiet zwischen Amudaryo im Norden, Indus im Osten und Euphrat im Westen gegen alle einfallenden Nomadenstämme und Armeen anderer Herrscher erfolgreich verteidigt werden. Die Lehre Zarathustras wurde wieder zur Staatsreligion ernannt, ein hierarchisches Gesellschaftswesen entstand und die Steuern wurden vereinheitlicht. Auch im Bereich der Kunst, insbesondere der Architektur, entstanden Formen wie rechtwinkelig angelegte Straßennetze in Städten. Der Ivan, ein hoher Spitzbogen vor Eingängen von Moscheen und Medresen entwickelte sich genauso sowie Kuppelkonstruktionen auf quadratischen Grundrissen, die die spätere Bauweise der Araber und Türken noch lange stark beeinflussten. Während der Blütezeit zwischen 590 und 620 n. Chr. gelangte durch Handel sasanidisches Kunsthandwerk bis nach Byzanz.

Die Hephtaliten

Eines der Nomadenvölker, die den Sasaniden die Ostprovinzen vorübergehend streitig machten, waren die als besonders barbarisch geltenden Hephtaliten, besser bekannt als Hunnen. Aus den weiten Steppen des Nordens einfallend, eroberten sie weite Teile Zentralasiens. Sitz der Hunnen-Könige wurde Warachscha, das heute nahe Buxoro unter dem Sand der Qizilqum Wüste begraben ist. Ihr Kunststil brachte der Kuschan-Kunst zwar eine Renaissance, wurde jedoch von Xorazm (südl. des Aralsees) bereits stark geprägt.

Die Türken

Das Volk der Türken an sich gab es eigentlich nie, vielmehr wurden sie von anderen Völkern unter diesem Sammelbegriff bekannt. Es waren Nomadenstämme aus Sibirien und der Mongolei: Ogusen, Kirgisen, Uiguren und Karluken die sich allmählich nach Südwesten bewegten und gemeinsam mit den Sasaniden die Herrschaft der Hephtaliten beendeten. Doch damit war die gemeinsame Politik auch schon beendet. Ständige Gebiets- und Handelskriege prägten die Nachbarschaft der beiden Völker. Der Handel der Seidenstraße blühte und bescherte den Türken, die sich rasch mit den ansässigen Völkern vermischten, großen Wohlstand. Diese Vermischung fand auch bei den Religionen statt; der Schamanismus der türkischen Nomaden und der in Zentralasien vorherrschende, das Feuer verehrende Zoroastrismus, verschmolzen zu einer Mischreligion. Durch den Handel kam es aber auch zu einer Dezentralisierung der Macht auf viele kleine Stadtstaaten die entlang der Handelsstraßen aufblühten. Dadurch geschwächt war der Niedergang des Türkenreiches durch die von Bagdad heranrückenden heiligen Krieger des Islam aus Arabien und den nach Westen drängenden Chinesen besiegelt. Nur in vereinzelten Provinzen konnten sich die Türken noch mehrere Jahrzehnte behaupten.

Die Chinesen

Die mehrmalige Anwesenheit der Chinesen war meist sporadisch und nicht von langer Dauer. Zwar gelang es ihnen in mehreren Anläufen die Türken aus großen Gebieten Zentralasiens zu verdrängen, doch der immer stärker werdende Einfluß der Araber mit Ihrer erfolgreichen Islamisierung ließ eine Etablierung chinesischer Administration nicht zu. Der letzten Vorstoß wurde zur Zeit der sehr expansiven Tang Dynastie im 8. Jh. getätigt. Auslöser der schwelenden Konfrontation zwischen Türken und Chinesen war schließlich die Ermordung eines türkischen Khans durch einen chinesischen Gouverneur in Toshkent. Gemeinsam mit opportunen Arabern und einigen Tibetern schlug das Türkenheer die Chinesen bei Talas (im heutigen Kirgisistan) vernichtend. Dabei kamen zahlreiche Chinesen in Gefangenschaft, welche somit den Arabern in die Hände fielen. Denen gelang es nicht nur das Geheimnis der Seidenproduktion den Chinesen zu entlocken, sondern auch das der Papierherstellung. Dies geschah zu einer Zeit, in der sich der Islam in weiten Teilen der Welt ausbreitete.

Die Arabisierung

Wie die Chinesen hatten auch die Araber zu Beginn Ihrer Eroberungen große Probleme, die besetzen Gebiete zu halten. Unruhen in der Bevölkerung, aber auch Streitigkeiten in den eigenen Reihen, ließen die heidnischen Türken von Suġd (die Gegend am Unterlauf des Zerafshan) aus immer wieder erfolgreich angreifen. Zu Beginn des 8. Jh. hatte der arabische Heerführer Kutaiba ibn Muslim große Erfolge und eroberte in wenigen Jahren von Chorasan aus (heute Iran) die Städte Buxoro, Samarqand, das Farg‘ona-Tal und Toshkent. Ihm war jedoch nicht nur die Eroberung der Territorien sondern auch die Bekehrung der Bevölkerung zum Islam wichtig. Im Lauf der Zeit bildeten sich den arabischen Herrschern unterstellte Provinzen in Zentralasien. Mehr und mehr verselbständigten sich diese Gebiete und befreiten sich schließlich von der arabischen Fremdherrschaft. Dies war die Dynastie der Samaniden, welche Buxoro und Samarqand zu Ihren Hauptstädten machten. Den Islam übernahmen die Samaniden jedoch.

Samanidendynastie

Unter der Herrschaft der Samaniden kam Zentralasien zumindest vorübergehend zur Ruhe. Bald entwickelten sich erste Formen und Konstruktionen islamischer Kunst und Architektur. Daß jedoch nach wie vor auch noch zoroastrische Kunstelemente verwendet wurden, zeigt das Mausoleum des Samaniden Ismail ibn Achmad (874-907) in Buxoro. Es ist das wohl am besten erhaltene Bauwerk dieser Epoche. Trotz der sehr orthodoxen Ausprägung des Islam gelangte die Wissenschaft damals zu außergewöhnlicher Blühte und brachte berühmte Intellektuelle wie Abu Ali ibn Sina - auch als Avicenna bekannt, Al-Biruni, Rudaki oder Firdausi hervor. Sie legten so manchen Grundstein der Mathematik und Philosophie, auf dem bis heute aufgebaut wird. Doch auch auf dem Gebiet der Wirtschaftsbeziehungen erreichte das Samaniden-Reich eine äußerst erfolgreiche Verbreitung bis nach Rußland und der Nordsee.

Die Turkmenen

Während des 8. Jh. tauchte die Bezeichnung Turkmenen für die nomadisierenden Ogusen erstmals auf. Einzig von Viehwirtschaft lebend, bauten sie nie Städte, rotteten sich aber zeitweise zu einem Haufen zusammen, um andere Völker zu überfallen. Im Gebiet der Garagum Wüste und entlang des Köpetdag Gebirgszuges lebend, wurden sie ständig von Armeen überrannt, mal vertrieben oder als Verbündete in Kämpfe verwickelt. Trotz mehrerer Versuche gelang es ihnen aber nie, fruchtbare Oasen auf Dauer zu besetzen. Erst spät nahmen sie von den Arabern den islamischen Glauben an. Von dem ihnen eigenen Totenkult trennten sie sich jedoch noch lange nicht. Die Turkmenen entwickelten über Jahrhunderte die faszinierende Kunst der Ornamentik, die sich bis heute erhalten hat. Insbesondere Ihre Bekleidung und Teppiche, aber auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wurden mit einer detaillierten Fülle stilisierter Blumen und Tiere sowie Ornamenten verziert. Jeder der heute noch existierenden fünf Turkmenen Hauptstämme der Teke, Jomud, Saryk, Ersäry und Salor ist mit je einem Ornament auf der Flagge Turkmenistans repräsentiert. Doch die Teke aus dem Südwesten des Landes haben schon vor der russischen Invasion die Herrschaft über die anderen Stämme übernommen und sind bis heute in Wirtschaft und Politik vorherrschend.

Karachaniden und Gasnawiden

Die nun islamisierten Türken mit iranischer Sprache und Sklaven der Samaniden nutzten eine Regierungskrise und rissen als Dynastie der Gasnawiden und Karachaniden die Macht an sich. Das Reich wurde dabei in eine Süd- und eine Nordostregion aufgeteilt. Die Karachaniden errichteten Städte wie Talas, Balasagun (heute bei Burana in Kirgisistan) und Kashgar im Südosten, bauten aber auch Buxoro und Samarqand weiter aus. Die Gasnawiden unter Machmud Gasnawi dagegen zogen südlich des Amudaryo nach Nordindien und verbreiteten dort die Lehre Mohammeds.

Seldschuken und Karakitaj

Doch von Ruhe im Land konnte keine Rede sein. Denn lange hielt sich der Dauerkrieg zwischen den Karachaniden und Gasnawiden nicht die Waage. Die Seldschuken, ein weiterer Türkenstamm, machten mit den Gasnawiden gemeinsame Sache und drangen mit einem 200000 Mann Heer vom Unterlauf des Syrdaryo über Transoxanien bis nach Bagdad vor und machten die Karachaniden zu Ihren Vasallen. Dort setzen sie die Abbasiden ab und verlegten das Zentrum der islamischen Welt nach Merw, das damit zur größten und reichsten Stadt Asiens aufstieg. Machthungrig zogen sie auch nach Kleinasien um gegen das christliche Byzanz zu kämpfen und gründeten dort das türkische Kalifat der Rum-Seldschuken, aus denen 200 Jahre später die Osmanen hervorgingen. Sie herrschten aber auch über ganz Persien und einen Landstreifen bis nach Mekka. Im Osten dagegen sahen sich die Seldschuken mit den heranrückenden Karakitaj konfrontiert. Als Vorhut der bereits expandierenden Mongolen drangen sie bis Kashgar und Balasagun vor und besetzten später weite Teile Zentralasiens. Doch ihre Regentschaft , die sie nach chinesischem Muster durchführten, wurde nach langen, blutigen Kämpfen durch die schnell mächtig gewordenen Choresm-Schahs 1212 abrupt beendet.

Feldzug der Mongolen

Die Mongolen waren damals wie heute Reiternomaden, die mit Ihren Rundzelten, Ger genannt, durch die Steppe zogen. Was sie dann schließlich zum größten und vernichtendsten Feldzug aller Zeiten bewegte, bleibt bis heute rätselhaft. Vermutet wird folgende Geschichte: Der damals 39 jährige Dschingis Khan hatte es geschafft, einige Nomadenstämme um sich zu vereinen und ernannte sich zum obersten Khan. Am Handel mit Zentralasien interessiert, schloß er einen Friedensvertrag mit den Choresm-Shahs. Doch kurz darauf wurde eine Mongolische Delegation in Otyrar (nord-westl. Šymkent) wegen Spionageverdachtes von einem übereifrigen choresmischen Verwalter niedergemetzelt. Ein tragischer Fehler, der sich bei einer zweiten Händlerdelegation ähnlich wiederholte. Damit war das Mass voll und mit dem bereits 51 jährigen Dschingis Khan an der Spitze ritt ein gewaltiges Heer vom Altaij nach Südwesten. Seine Söhne Tschagatai und Ogedei belagerten Otyrar 6 lange Monate. Der herrschende Kairkhan verteidigte die Stadt zwar tapfer, wurde dafür jedoch später schlimm bestraft: Sie füllten ihm flüssiges Silber in den Hals. Im Jahr 1220 fielen die Mongolen in Buxoro ein, das daraufhin in Flammen aufging. Nun ging es Schlag auf Schlag. Eine Horde vernichtete erst Samarqand, dann Balch, Kabul und Peschawar, die zweite zog nach Westen und verwandelte Ürgenç und Merw zu Staub. Die Methode war einfach und brutal: wie aus dem Nichts tauchte ein riesiges Reiterheer auf, überrannte die Stadt, und ganz gleich ob Widerstand geleistet wurde oder nicht, brannten sie die Häuser nieder, schleiften die Zitadellen und schlachteten die Bevölkerung bis auf die kampftauglichen Männer und wenige Intellektuelle gnadenlos ab. Die Gefangenen wurden entweder bei der nächsten Eroberung einer Stadt an vorderster Front „verheizt“, oder als Sklaven nach Mongolien deportiert. Geradezu revolutionär war aber ihre Nachrichtenübermittlung und ein enges Spionagenetz. So konnten Nachrichten an nur einem Tag über eine Distanz von 500 km durch Reiterboten befördert werden, die schliefen dabei dann buchstäblich im Sattel. Nach der Rückkehr Dschingis Khans in seine Hauptstadt Karakorum zog er 1226/7 zu einer letzten Schlacht gegen die Tanguten südlich der Mongolei. Im Alter von 72 Jahren starb er und übergab das Riesenreich seinen vier Söhnen Dschoti, Tschagatai, Ogedei und Toloi. Ogedei wurde zum nachfolgenden Groß-Khan gewählt. Da der älteste, Dschoti, bereits gestorben war, übernahmen die Enkel Batu und Orda das Erbe. Batu bekam die Territorien westlich des Ural zugeteilt und kämpfte sich mit seiner berüchtigten Goldenen Horde im Jahre 1241 bis Liegnitz (heute Legnica in Polen) und danach ein Jahr lang durch den Balkan. Als jedoch Ogedei in der Heimat starb, mußte Batu seinen Europafeldzug abbrechen und nach Karakorum zurückkehren, um dort einen neuen Groß-Khan zu wählen. Orda wurde das Oberhaupt der Weißen Horde, welche die weiten Steppen zwischen Sibirien und dem Aralsee beherrschte. Tschagatai gründete das gleichnamige Khanat, das vom Tarim-Becken bis zum Amudaryo reichte. Toloi, der Jüngste, bekam das Mutterland des Mongolenreichs und die Hauptstadt Karakorum zugesprochen. Zwei seiner Söhne setzten die Expansion fort: Halugu sammelte bei Samarqand eine gewaltige Streitmacht, eroberte Persien und drang bis zum Kaukasus vor. Zwar schlug sein Plan Ägypten zu erobern fehl, doch konnte er mit der Gründung des Reichs der Ilchane eine bis 1365 dauernde Herrschaft über Persien errichten. Sein Bruder Kublai Khan unterwarf um 1280 das gesamte chinesische Reich der Sung Dynastie und wurde zum Gründer der Yüan Dynastie die bis 1368 das Reich der Mitte und Tibet regierte.

Die Tadschiken

Als im auslaufenden 10. Jh. das Samanidenreich zerbrach und die türkische Sprache das Persisch in ganz Zentralasien ersetzte, wurden die seßhaften Tadschiken mit ihrer Sprache Exoten und zusehends an den Rand Turkestans in die Berge abgedrängt. Dennoch bildeten sie nie eine ethnische Einheit oder gar eine eigene Nation auf einem bestimmten Territorium. Noch heute gibt es im Lande stark unterschiedliche Sprachen mit iranischer Herkunft wie die Pamiri-Dialekte oder gar das nahezu ausgestorbene Sogdisch aus der Zeit Alexander des Großen. Erst mit der russischen Invasion wurde das Territorium auf dem die Tadschiken leben, wieder Gegenstand von Weltpolitik und rückte unversehens ins Rampenlicht.

Temuridenherrschaft

1336 wurde im südlich von Samarqand gelegenen Kesh (heute Shahrisabz) ein Mensch geboren, der wie kein anderer die Geschichte Zentralasiens prägen sollte. Amir Temur war der Sohn eines eher unbedeutenden Clanchefs, doch er starb als Herrscher eines gewaltigen Reiches. Geschickt sammelte er ein Heer um sich, befreite das von den mongolischen Tschagatai besetzte Transoxanien und wurde 1369 zum Emir ernannt. Daß Temur seinem Vorbild Dschingis Khan bei der Eroberung, aber auch der Vernichtung anderer Völker und deren Kulturen in nichts nachstand, bewies er auf zahlreichen Feldzügen von 1372 bis 1403, bei denen er ein Reich errichtete das vom Indus bis vor Moskau, Kleinasien und Bagdad reichte. Wäre er 1405 nicht gestorben, seine Armeen hätten wohl auch noch ganz China überrollt. Begraben wurde der auf einer Körperhälfte erlahmte Temur im Mausoleum Go‘ri Amir in Samarqand. Diese Stadt und das nahegelegene Shahrisabz erfuhren während seiner Regentschaft einen beispiellosen Bauboom der Superlative. Gigantische Mausoleen, Moscheen und Minarette, aber auch Karawansereien und prunkvolle Paläste umgeben von märchenhaften Gärten forderten die damaligen Architekten und Handwerker zu Höchstleistungen heraus. Als Zeugnisse des unglaublichen Reichtums dieser Städte sollten sie dienen. Zahllose Handwerker, Philosophen und Wissenschaftler wurden aus dem ganzen Reich nach Samarqand gebracht, um dort dem großen Herrscher zu dienen. Um den Handel anzukurbeln, ließ Temur Straßen, Karawansereien und Kanäle erbauen. Handelswege, wie die Seidenstraße, wurden wiederbelebt und brachten zusätzlichen Reichtum. Doch Temur hatte keine so fähigen und langlebigen Nachkommen wie Dschingis Khan, denen er sein Imperium weiter vererben konnte. Einzig und allein Schachruch (1377-1447), dem zweitältesten der drei Brüder gelang es von Herat aus (heute Afghanistan) Teile Persiens und des heutigen Afghanistans zu regieren. Sein Sohn, Ulugbek (1394-1449) machte Samarqand zu seiner Hauptstadt, residierte über Transoxanien und ließ Medresen und ein Observatorium errichten. Selbst namhafter Mathematiker und Astronom, holte er Wissenschaftler und Gelehrte aus allen Ecken der Welt nach Samarqand, um hier ein Zentrum des Wissens aufzubauen. Eine Verschwörung religiöser Fanatiker beendete jedoch Ulugbek‘s Leben nach 40 Jahren. Mit dem Tod der beiden letzten Temuriden Ulugbek und Abu Said 1449 und 1469 zerbrach das Imperium in viele Teile. In einem nationalen Kraftakt wurden nun, nach der Unabhängigkeit Usbekistans, die Bauten Temurs vielfach wieder aufgebaut oder renoviert. Doch Amir Temur hat weit mehr als die gewaltigen Bauwerke hinterlassen. Er gilt heute als zutiefst verehrter Nationalheld der Usbeken, dessen Befehle und Weisungen sogar in die neue Verfassung Usbekistans einflossen.

Usbeken und Kasachen

Zwar haben Usbeken und Kasachen mit Muhammad Usbek Khan (1282-1342) einen gemeinsamen Ursprung, doch konnte ihm bis heute kein direkter Zusammenhang mit der Verbreitung dieser beiden Völker zugeschrieben werden. Vielmehr war es Khan Abu al Chair und später sein Enkel Khan Muhammad Scheibani, der die Nomadenstämme, darunter den Stamm der Usbeken, nach Transoxanien führte. Doch schon bald trennten sich Kasachen und Usbeken wieder. Die Kasachen zogen nach Norden und lebten in den weiten Steppen zwischen Ural und Altaij Gebirge. Im Lauf der Jahre bildeten sich drei große Horden. Aus den Horden bildeten sich bald die Sultanate Kiži-Chuz im Westen, Orta-Chuz in der Mitte und Ulu-Chuz im Osten. Doch keines dieser Sultanate wurde von irgendeiner Stadt aus regiert. Die Usbeken hingegen lebten in Dörfern und betrieben Bewässerungswirtschaft. Mit der Entdeckung des Seeweges um Afrika nach Indien in den Jahren 1497/98 durch Vasco da Gama und der Weltumsegelung Magellans 1519-22 verschwand die Seidenstraße und mit ihr profitabler Handel und die religiöse Bedeutung der Region. Während der Dynastie der Scheibaniden versuchten die Usbeken nochmals die Herrschaft über ganz Zentralasien zu erlangen. Zunächst mißlang dieser Versuch, doch Abdullah Khan II gelang es für kurze Zeit Chorasan (heute Turkmenistan, Iran)und Xorazm (heute Qoraqalpogiston) zu erobern. Doch die Politik der Vereinigung endete mit seinem Tod 1598. Xorazm machte sich bald wieder unabhängig und deren Hauptstadt Xiva erlangte durch intensiven Sklavenhandel erneut großen Reichtum.

Die Kirgisen

Ihr erstes Siedlungsgebiet war das Tian Šan-Gebirge. Von hier aus kämpften sie im 15. Jh. gegen die einfallenden Tschagataiden und unterlagen ihnen. Um 1525 schlossen sich die Kirgisen schließlich den Kasachen an, um gemeinsam gegen die Besatzer zu kämpfen. Mit Erfolg: Das Siebenstromland südlich des Balchaš Sees war der Anfang ihrer Eroberungen, dann folgte das Farg‘ona-Tal. Doch der Friede währte nicht lange. Ständig als Puffer zwischen Angriffen der Chinesen und dem größer werdenden Khanat Qo‘qon fielen die Kirgisen 1825 schließlich ganz an das Khanat Qo‘qon, dessen Herrscher nahe dem heutigen Biškek die Festung Pišpek errichteten. Noch heute leben über den ganzen Tian Šan und Pamir verteilt Kirgisen und Kasachen gemeinsam. Die Kirgisischen Nomaden hatten zwar keine prunkvollen Städte, doch sie schufen mindestens genauso großartige Epen und Gedichtwerke. Das bekannteste und wohl auch umfassendste Werk ist das Heldenepos Manas. Im Laufe von Jahrhunderten haben hier Kirgisen ihre Geschichte, Kultur, ihre Sitten und Gebräuche, aber auch ihren langen Kampf um die Unabhängigkeit in einigen hunderttausend Versen beschrieben.

Die Khanate Zentralasiens

Das Khanat / Emirat Buxoro

Bereits zu Beginn des 17. Jh. bildete sich unter Baki Mohammed (1599-1605) mit der Dynastie der Dschaniden das Khanat Buxoro. Doch innerlich brodelte es. Bürgerkriege erschütterten das Khanat, und so wurde es immer wieder eine leichte Beute für plündernde Horden anderer Völker. Obwohl noch immer reger Handel mit Indien und dem Rest Zentralasiens existierte, stabilisierte sich die wirtschaftliche Lage nicht. Auch im Bereich der Kunst vollzog sich eine weitgehende Stagnation. Unter den Mangiten ab 1753 bis 1920 änderte sich diese Situation im, ab diesem Zeitpunkt Emirat genannten, bucharischen Gebiet nicht grundlegend, und mit dem Einmarsch der Russen in Buxoro und Samarqand nahm der Zar im fernen St.Petersburg schließlich die politischen Fäden in die Hand.

Das Khanat Qo‘qon (Qo‘qon)

Etwa um 1610 trennten sich die noch unter den Scheibaniden geeinten Usbeken des Farg‘ona-Tales von ihren buxorischen Landsleuten. Das Khanat Qo‘qon wurde gegründet und bot dem bunten Völkergemisch dieser Oase eine stabile politische Basis. Bis ins 19. Jh wurde das Bewässerungsnetz erheblich ausgebaut und das Khanat erstreckte sich zeitweise vom Aralsee bis zur chinesischen Grenze. Qo‘qon bekam mit dem feudalen Khanpalast, den Bädern und Karawansereien sowie den zahllosen Moscheen und Medresen einen hauptstädtischen Charakter. Doch bereits 1865 fiel Qo‘qon in die Hände der russischen Armee.

Das Khanat Xiva

Nach dem Tod Abdullah Khans II löste Xiva Ürgenç (heute Köne Ürgenç) als damalige Hauptstadt ab und Xorazm ging in das Khanat Xiva über. Im Lauf der Jahrzehnte entwickelte sich das Khanat aber zu einem regelrechten Räubernest, das immer wieder Samarqand und Buxoro attackierte und den größten Sklavenmarkt von ganz Zentralasien aufbaute. Doch der innere Friede in den besetzten Gebieten war nicht gegeben und die nomadisierenden Qoraqalpogen, Kasachen und Turkmenen erhoben sich in mehreren Aufständen gegen Xiva. 1873 kapitulierte das dadurch geschwächte Khanat vor den nahenden russischen Truppen.

Die russische Eroberung

Angelockt vom angeblichen Goldreichtum Zentralasiens und der Aussicht auf territoriale Expansion bis nach Indien schoben sich russische Vorposten immer tiefer in die weite Steppenlandschaft der drei kasachischen Khanate vor. Auch galt es den Expansionsdruck aus Britisch-Indien und China aufzuhalten und die russische Einflusssphäre zu wahren. Als Schutzmacht getarnt wurde von St. Petersburg die Besetzung und Besiedlung der nördlichen Steppenlandschaften durch Tataren und Kosaken angeordnet. Die Khane der kasachischen Horden begehrten dagegen auf und wurden so nacheinander ihrer ohnehin nur noch auf dem Papier existierenden Macht entbunden. Als nun das Khanat Qo‘qon sich gerade anschickte, die im Tian Šan beheimateten Kirgisenstämme zu unterjochen, kamen die Schutz bietenden Russen gerade richtig. Zusammen mit den Kirgisen eroberten sie nach anfänglichen Rückschlägen 1862 den Vorposten Qo‘qons, die Festung Pišpek (heute Biškek). Das nächste Ziel der russischen Truppen war Qo‘qon selbst, das sich nach erbitterten Kämpfen 1864 ergeben mußte und wenig später in das Generalgouvernement Turkestan überging. Ebenfalls 1864 fielen Džimkent (heute Šymkent), Aulie-Ata (heute Taras) und Verny (heute Almaty) in die Hände russischer Gouverneure. Im Mai und Juni 1865, so die etwas idealisierende russische Geschichtsschreibung, ereignete sich dann die dramatische Eroberung Toshkents. Mit einem bereits ausgedünnten Heer marschierte der ambitionierte General Černyaev vor die Tore der Stadt. Nach dem die Wasserversorgung gekappt wurde und die Russen die Stadtbevölkerung zum aufgeben zwingen wollten, fielen ihnen die um das vierfache überlegene Armee des Khanats Qo‘qon in den Rücken. Nach der Niederschlagung dieses Angriffes stürzten die Russen in die Stadt und hier waren sie einer zwanzigfachen Übermacht gegenübergestellt. Doch bereits nach zwei Tagen blutiger Straßenkämpfe fiel Toshkent. Verständlicherweise wurden nun auch die Mullahs in Buxoro unruhig und erklärten den Russen den heiligen Krieg. 1868 trafen die Truppen General Kaufmanns mit denen des Emirs zusammen. Doch wegen der technischen Überlegenheit der Russen war die Schlacht schnell entschieden. Samarqand und Buxoro mußten kapitulieren. Um die mitten in der Wüste liegende Sklavenhandelsmetropole Xiva zu erobern bedurfte es allerdings einer besonderen Anstrengung. Aus mehreren umliegenden russischen Forts rückten Truppen ausgerüstet mit deutschen Kanonen an, um die Stadt, die noch heute ihren wehrhaften Charakter hat, 1873 endgültig zu erobern. Auch die Nomadenstämme der Turkmenen , die bereits dem Khanat Xiva mit ihren Überfällen große Probleme bereitet hatten, wurden für viele zaristischen Soldaten zum Verhängnis. Hier wurde erbittert gegenseitig abgeschlachtet und erst nach mehreren Anläufen gelang es den haushoch überlegenen Russen 1881 die letzte Festung der Teke, Gökdepe nach erbittertem Wiederstand einzunehmen. Die Nachricht vom Gökdepe Massaker noch im Ohr waren die Turkmenen nach Verhandlungen bereit Merw, das zu diesem Zeitpunkt längst seinen einstigen Glanz eingebüßt hatte, kampflos den Russen zu übergeben. Höchst beunruhigt über den diplomatischen Erfolg der Russen in Merw, veranlassten die Briten den Schah in Kabul, Truppen in die Oase Pandjeh, dem heutigen Grenzort Serhetabat in Turkmenistan zu entsenden. Obwohl London unentwegt Kriegsdrohungen nach St.Petersburg schickte, griffen die Russen 1885 an und kämpften die Afghanen nieder. Die Situation zwischen den beiden Weltmächten war nun so gespannt, daß jeder mit einem Krieg rechnete. Überraschenderweise kam es nicht dazu. So wurde 1887 nach langen Verhandlungen die Nordgrenze Afghanistans wie sie auch heute noch verläuft, festgelegt. Doch damit war das ‚Große Spiel‘, wie es damals genannt wurde, noch lange nicht beendet. Es fand lediglich eine Verlagerung in die nur schwer zugänglichen Bergregionen des Hindukusch und Pamir statt. Zunächst sollten als Forscher, Mönche oder Handelsreisende getarnte Spione beider Seiten die unbekannten Gebiete erkunden, kartographieren und Handelsbeziehungen zu den einheimischen Herrschern aufbauen. Bis 1895 drangen dann zunehmend kleine Militärverbände der Russen und Briten jeweils in die Täler des Pamir und Hindukusch vor. Doch auch hier kam es nie zu direkten militärischen Kampfhandlungen zwischen den Eroberern. Im Jahr 1895 schließlich endete dieses Spiel wieder mit einer Grenzvereinbarung bei der ein schmaler Korridor afghanischen Territoriums zwischen dem russischen Grenzfluß Panž und dem britischen Gebiet Nordindiens beschlossen wurde. Er reicht östlich bis zum chinesisch beanspruchten Gebiet der Uiguren und trennte so die Gebiete der Kontrahenten.

Kolonialisierung

Der unendliche Landhunger des Zaren und seiner Generäle schien nun befriedigt, und die Südgrenze des Russischen Reiches gefunden zu sein. Der Bau der Transkaspischen Eisenbahn von Krasnovodsk (heute Turkmenbaşy) über Aşgabat und Buxoro nach Toshkent im Jahr 1888 löste bei den Briten enorme Ängste hinsichtlich einer großen Invasion Afghanistans oder sogar Indiens aus. Auch machten russische Militärs keinen Hehl aus ihren Absichten, weiter nach Süden vorzudringen. Doch die Pläne des Zaren waren andere und mit der Eisenbahn kam die tiefgreifende Kolonialisierung und Ansiedlung von Slawen in den neu erworbenen Gebieten. Städte mit schachbrettartigen Straßenzügen wurden angelegt und der Handel mit den Einheimischen wuchs an. Bereits jetzt begann der systematische Ausbau von Bewässerungsgebieten, die vornehmlich zum Anbau der von Russland dringend benötigten Baumwolle genutzt wurden. Da es zunächst zu keinen drastischen Veränderung der Lebenssituation der Turkvölker kam, waren Aufstände gegen die Besatzungsmacht selten und lokal begrenzt. Unterdessen war das russische Reich in den ersten Weltkrieg eingetreten. 1916 kam es nach der Beschlagnahmung von Lebensmitteln und Tierherden insbesondere bei Kasachen und Kirgisen zu gewalttätigen Ausschreitungen die jedoch von den zaristischen Truppen mit größter Brutalität niedergeschlagen wurden. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt und die Bevölkerung umgebracht.

Die Sowjetunion

Mit der Februarrevolution und dem Sturz des Zaren änderte sich in Zentralasien zunächst nur wenig. Erst mit der Machtergreifung Lenins und den Bolschewiki im Oktober keimte in der Bevölkerung der jungen russischen Republik die Hoffnung auf wirtschaftliche Besserung und Beendigung des Weltkrieges. Auch hoffte man auf ein Mitspracherecht in der Politik und die Befreiung von den zaristischen Repressalien. Buxoro blieb bis 1918 russisches Protektorat und konnten so seine Eigenständigkeit weitgehend erhalten. Zwar gab es hier Bestrebungen junger Buxories, das rückständige Emirat zu reformieren, doch ließ der Emir sie bald verhaften und teilweise exekutieren. Nach einem Großangriff der Roten Armee 1920 fiel Buxoro, und die Volksrepublik Buxoro wurde ausgerufen. Wie in Buxoro wurden auch in Xiva reformistische Forderungen junger Bürger laut. Doch ein Angriff durch den turkmenischen Dschunajid-Khan und die Ermordung des Khans von Xiva begünstigten die Machtübernahme durch die Kommunisten. So ersetzte auch hier 1920 die Volksrepublik Xorazm das alte Khanat. Im Farg‘ona-Tal wollte wiederum eine nationale politische Schicht die Einigung aller Muslime in einem Turkestan mit Gesetzesgrundlage in der Scharia errichten. Doch bereits nach zehn Monaten ging diese ‚Autonomie Qo‘qons‘ blutig zu Ende. Im Untergrund jedoch formierten sich zahlreiche Widerstandskämpfer die 1921 mit Enver Pascha, dem ehemaligen Kriegsminister des Osmanischen Reiches, eine schillernde und mitreissende Führerpersönlichkeit fand. Seine Ziele waren denen der Autonomieregierung Qo‘qons sehr ähnlich, doch auch stark von persönlichem Ehrgeiz bestimmt. Nach anfänglichen militärischen Erfolgen entzogen die Bolschewisten jedoch mit gezielten Steuervergünstigungen und der Rückgabe beschlagnahmter Grundstücke für bestimmte Regionen dem pan-türkischen Helden die Anhängerschaft. Nur wenige Monate später wurde er im westlichen Pamir von roten Truppen erschossen und ging somit als Held in die Geschichte ein. Seine Nachfolger kämpften im Untergrund bis in die 1930er Jahre hinein für seine Ziele. Auch in Kasachstan bildete sich nach der Oktoberrevolution eine national gesinnte kasachische Regierung mit dem Namen Alasch-Orda. Sie versuchte, allerdings vergeblich, das durch Hungersnot und Bürgerkrieg zerrüttete Land neu zu ordnen. 1918 wurden die Mitglieder der Alasch-Orda in die Steppe vertrieben, später aber in Ermangelung kasachischer Kommunisten in die Sowjetregierung mit einbezogen. Mit der Niederschlagung aller Versuche dem heraufziehenden kommunistischen System zu entfliehen, wurden nun mit der Zwangskollektivierung und der Enteignung von Grund und Boden das Fundament für den Umbau zur Planwirtschaft gelegt. Den äußeren Rahmen dafür bildete die ‚Sammlung der russischen Länder‘ zu Sowjetrepubliken. Deren föderativer Zusammenschluss wiederum führte zur Gründung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR). Im Detail bedeutete dies für das russische Turkestan eine Aufteilung in Nationalstaaten wie es sie vorher in Zentralasien nie gab. Nach dem Tod Lenins 1924 beauftragte der nun an die Macht gekommene Josef Wissarionowitsch Stalin eine Kommission zur Festlegung der Grenzen der UdSSR. Mit List und Tücke versuchte man nun die Grenzen so zu ziehen, daß man keine weiteren nationalistischen Bestrebungen fürchten mußte, daß man praktische Wirtschaftseinheiten schaffen konnte und bei alledem noch den Schein wahrte, die Grenzen nach im jeweiligen Gebiet lebenden Ethnien gezogen zu haben. Wie ethnisch stabil diese Grenzziehung letztlich während der Existenz der Sowjetunion war, wissen wir heute. Abgeschlossen wurde dieser Prozess 1936 mit der Bildung der Sowjetrepubliken Kirgisistans und Kasachstan, nachdem bereits Usbekistan und Turkmenistan 1924, sowie Tadschikistan 1929 zu Sowjetrepubliken ausgerufen wurden. Kūhistoni Badachšon, genauso wie Qoraqalpogiston wurden als Autonome Sozialistische Sowjetrepubliken in die Grenzen einer ‚Mutternation‘ einbezogen. Nach und nach zwang Moskau das sowjetische Ideal des monolithischen Blocks auf. Die russische Sprache in kyrillischer Schreibweise verdrängte die Stammesdialekte meist in arabischer oder lateinischer Schrift. Gleichzeitig wurden aber Nationalsprachen, wie das Tadschikisch, künstlich geschaffen, um ein Nationalgefühl zu erzeugen, das die Einteilung in die Sowjetrepubliken rechtfertigte. Aber auch mit der Zurückdrängung des Einflusses der Religion durch die weitgehende Schließung von Moscheen und Medresen versuchte die Moskauer Führung einen atheistischen Sowjetbürger zu schaffen, dessen oberstes Ziel die Arbeit und die Ideologie des zum Kommunismus führenden Sozialismus sein sollte. Insbesondere die Umwandlung der traditionellen Nomadenstrukturen in Kollektivfarmen, also Kolchosen, brachte ein Jahrhunderte altes System von Familienclans und Stämmen nahezu zum Erliegen.

Während des zweiten Weltkrieges leisteten die asiatischen Sowjetrepubliken einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des ‚Großen vaterländischen Krieges‘ gegen das so weit entfernte Regime von Nazideutschland. Schwerindustrie wie man sie vorher in diesem Gebiet vergeblich gesucht hatte wurde hier, sicher vor Angriffen der Achsenmächte, angesiedelt, um Rüstungsgüter für die Front zu produzieren. Im Zuge der stalinistischen ‚Säuberungsaktionen‘ deportierte man ganze Minderheitengruppen zwangsweise nach Zentralasien, unter Anderen auch Wolgadeutsche, von denen man glaubte, sie würden der Roten Armee in den Rücken fallen, um der deutschen Wehrmacht zum Sieg zu verhelfen. Nach dem Krieg wurde mit allen Mitteln versucht, den ständig erweiterten Bewässerungsgebieten in allen Sowjetrepubliken ein Maximum an billigen Massenrohstoffen und Nahrungsmitteln abzuringen. Mit allen ökologischen Folgen, die solch eine intensive Landwirtschaft und systematischer Raubbau an der Natur mit sich bringt.

Mit dem Aufkommen von Perestroika und Glasnost ab 1985 brachten Intellektuelle aus den jeweiligen Sowjetrepubliken immer öfter gerade diese ökologischen Mißstände ans Licht. Auch wurde offener über die Mißwirtschaft, die verdeckte Arbeitslosigkeit und die Unterdrückung der Religionsausübung geredet und geschrieben. Zunehmend kam es zu regionalen Unruhen mit ethnischer oder politischer Ursache.

Die Unabhängigkeit

Obwohl einige zentralasiatische Sowjetrepubliken bereits 1989 ihre Nationalsprache als Amtssprache über das Russische erhoben hatten, fand während der Sowjetzeit nie eine Entwicklung zu von Moskau unabhängigen Strukturen statt, weder wirtschaftlich noch politisch. Dies war die Ursache dafür, daß sich diese Republiken im Gegensatz zu den slawischen Sowjetrepubliken für den Erhalt der Sowjetunion aussprachen. Als dann mit der offiziellen Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) am 21.Dezember 1991 Gorbatschows neuer Unionsvertrag endgültig gescheitert und damit das Ende der Sowjetunion besiegelt wurde, stürzten die Asiaten in diese ungewollte Souveränität. Mit dem unionsweiten Verbot der KPdSU wurde ihnen sogar noch die alles entscheidende Partei genommen. Niemand hatte den Präsidenten, den Volksvertretern, den Bürgern und den Militärs während der Sowjetzeit vermittelt was Demokratie ist und wie man sie praktiziert. Dennoch nannten die meisten Ihre Partei nun ‚demokratisch‘. Gewaltige Probleme kamen auf die Regierungen in Zentralasien zu. Plötzlich mußten Wirtschaftsfragen, außenpolitische Richtung und eine Verfassung vereinbart werden. Oppositionsgruppen gab es überall, doch abgesehen von Kirgisistan wurde in keiner Republik ein Pluralismus und Mehrparteiensystem auch wirklich eingeführt. Stattdessen wurde auf altbewährtes und bekanntes zurückgegriffen - die Führung des Landes durch einen starken Präsidenten, wie einst in Emiraten, Khanaten und der Sowjetrepublik. Nach sowjetischer Manier wurden populäre Oppositionsgruppen und sämtliche islamisch orientierten Bewegungen entweder verboten oder gar nicht erst als Partei zugelassen. Diese Entwicklung war zwar gut für die Stabilität im Land, wurde jedoch bis heute nicht grundlegend weiterentwickelt. Bombenanschläge in Toshkent, der Bürgerkrieg in Tadschikistan, wirtschaftliche Flaute, Grenzstreitgkeiten und eher ein Gegeneinander als ein Miteinander der Republiken Zentralasiens waren bisher direkte Resultate aus dieser politischen Stagnation. Selbst der Wechsel der Präsidenten in Turkmenistan und Kirgisistan brachte zunächst keine nennenswerten Veränderungen. Der Wandel hin zur parlamentarischen Republik in Kirgisistan zeigt vielleicht einen Weg auf, wie nun doch demokratische Strukturen Fuß fassen in diesem Teil der Erde.

Zeittafel zur Geschichte

Ganz Zentralasien

Jura

Dinosaurierspuren im Hisor-Gebirge und westlich Termiz

Paläolithikum

Funde von Felsgravuren und Skeletten im Hisor-Gebirge

Mesolithikum

Funde von Felsgravuren nahe Kitob und Felsmalerei im Pamir-Gebirge

8000-4000 v.Chr

Indo-Iranische Stämme siedeln im Farg‘ona-Becken

530-330 v. Chr.

Archämeniden fallen in Transoxanien ein

329-323 v. Chr.

Feldzug Alexanders, Gründung von neuen Städten

312- 64 v. Chr.

Seleukos erobert Baktrien und Sogdiana

ab 138 v. Chr.

Handel entlang der Seidenstraße entsteht

50-250 n. Chr.

Kulturelle Blütezeit unter den Kuschan-Herrschern

224-651 n.Chr.

Sasaniden schaffen hierarchisches Gesellschaftswesen

457-560

Renaissance der Kuschan- Kunst unter Hephtaliten

580-800

Türken vertreiben Hepthaliten, Blüte der Seidenstraße

650-751

Chinesen dringen wiederholt bis Transoxanien vor

661-874

Eroberung und Islamisierung durch Araber

819-999

Blüte von Kultur und Wissenschaft unter Samaniden

ab 8. Jh.

Verschiedene Nomadenstämme werden als Turkmenen bezeichnet

977-1187

Aufteilung des Reiches unter Karachaniden und Gasnawiden

1030-1157

Merw wird unter Seldschukenherrschaft islamisches Zentrum

ab 11 Jh.

Bergvölker des Pamir behalten das Iranische als Sprache

1204-1242

Mongolen erobern und zerstören Asien und Teile Europas

1282 -1342

Muhammed Usbek Khan führt die Goldene Horde zur Blüte

1336

Temur wird als Sohn lokaler Aristokraten in Kesh geboren

1365-1404

Temur erobert weite Teile Zentralasiens

1405

Temur stirbt als alter Mann in Otyrar

1407-1449

Kulturelle und Wissenschaftliche Blüte unter Ulug‘bek

1501-1598

Erfolgreiche Ausbreitung der Scheibaniden unter Abdullah Khan II

ab 17. Jh.

Die Khanate Buxoro, Qo‘qon und Xiva entstehen

1717

Russische Truppen gründen Krasnovodsk (heute Turkmenbaşy)

1848

Russland besiegt die Große Horde der Kasachen

1862

Festung Pischpek wird von Russen und Kirgisen erobert

1864

Khanat Qo‘qon fällt nach erbitterten Kämpfen

1865

Toshkent wird nach blutigen Straßenkämpfen Russisch

1868

General Kaufmann gewinnt die Schlacht gegen das Emirat Buxoro

1873

Khanat Xiva wird russisches Protektorat

1880

Baubeginn der transkaspischen Eisenbahn in Krasnovodsk

1881

Die letzte Bastion der Turkmenen wird erobert

1887

Festlegung der Nordgrenze Afghanistans

1888

Eisenbahnlinie erreicht Toshkent

1895

Eroberung des Pamir abgeschlossen

1916

Unruhen unter Kasachen und Kirgisen

1917

Februarrevolution und Sturz des letzten Zaren

1917

Oktoberrevolution der Bolschewiki

1920

Ausrufung der Volksrepubliken Buxoro und Xorazm

1924

Festlegung der Grenzen der Sowjetrepubliken

1924

Usbekische und Turkmenische SSR entstehen

1929

Tadschikische Sowjetrepublik entsteht

1936

Kasachische und kirgisische Sowjetrepubliken entstehen

1941-1945

Verlagerung von Rüstungsindustrie nach Zentralasien

1948

Erdbeben zerstört Aşgabat, Tausende Tote

ab 1960

Aralsee beginnt zu schrumpfen

1962

Karakum-Kanal erreicht Aşgabat

1966

Schweres Erdbeben zerstört Toshkent

1977

Eröffnung der ersten Metrolinie in Toshkent

ab 1985

Politik von Glasnost und Perestroika unter Gorbatschow

1989

ethnische Unruhen im Farg‘ona-Becken

1991

Scheitern der Reformierung der Sowjetunion

1991

Ausrufung der staatlichen Souveränitäten und Verbot der KP

1991

Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)

2005

Der Kôkaral-Damm trennt den Nordteil des Aralsees ab

2006

Der langjährige Alleinherrscher Turkmenistans Saparmyrat Niyýazow stirb

2010

Unruhen in Oš zwischen Kirgisen und der usbekischen Minderheit

2010

Kirgisistan wird erste parlamentarische Republik Zentralasiens

Nur Usbekistan

1989

Usbekisch wird Amtssprache und ersetzt damit Russisch

1991

Unabhängigkeitserklärung der Republik Usbekistan

1991

I.Karimov wird zum Präsidenten Usbekistans gewählt

1992

Republik Usbekistan erhält eigene Verfassung

1992

Mitgliedschaft Usbekistans in UNO und KSZE

1992

Verbot der Oppositionspartei ‚Birlik‘

1994

‚Freie Wahlen‘ des Parlaments mit zwei Parteien

1994

Einführung der neuen Währung ‚Sum‘

1995

I.Karimov wird erneut bis 2000 zum Präsidenten gewählt

1997

2500 Jahrfeier Buxoro‘s

1999

Bombenanschläge in Toshkent gegen Islom Karimov

2000

Islom Karimov wird erneut im Amt bestätigt.

2000

Fernstraßenausbau Angren - Qo‘qon über Kamchik Pass fertiggestellt

2001

Usbekistan stoppt Gaslieferung an Kirgisistan wegen Grenzkonflikt

2002

Der Präsident lässt seine Amtszeit per Referendum verlängern

2002

Bundeswehr richtet auf Flughafen Termiz Stützpunkt ein

2003

Die Landeswährung wird konvertibel, Schwarzmarkt geht zurück

2004

Mehrere Sprengstoffanschläge erschüttern das Land

2005

Unruhen in Andijon kosten vielen hundert Zivilisten das Leben

2005

Amerikaner müssen Militärbasis in Usbekistan räumen

2007

Erneute Wahl Karimovs zum Staatspräsidenten bis 2015

2008

Die Todesstrafe wird vollständig abgeschafft

2012

Erster Hochgeschwindigkeitszug fährt nach Samarqand

2014

Östlicher Teil des Aralsees erstmals seit dem Mittelalter ausgetrocknet

2014

Eröffnung von Usbekistans größter Moschee in Toshkent

2015

Präsident Islom Karimov wird für weitere 5 Jahre im Amt bestätigt

2016

Der langjährige Präsident Karimov stirbt im Alter von 78 Jahren

2016

Wahl von Shavkat Mirzoyoyev zum neuen Staatspräsidenten

2017

Visumpflicht für Deutsche, Österreicher und Schweizer entfällt (ab 04/17)

Reiseziele in Usbekistan

Die Region Toshkent

Die so vielfältigen Landschaften Usbekistans spiegeln sich bereits in der Region um die Hauptstadt Toshkent wieder. Sie reicht von den Gletschern des Shovursoy im Norden, bis zur Agrarstadt Bekobod am Sirdaryo im Süden. Die am weitesten entwickelte Region Usbekistans zeichnet sich vorwiegend durch bewässerte Baumwollfelder, Bergbau und Energiegewinnung sowie durch wenig erschlossene Gebirge aus.

Toshkent

Toshkent bedeutet ‚steinerne Stadt', ein heute durchaus zutreffender Begriff für die Zweimillionenmetropole Usbekistans. Doch an ihrem heutigen Erscheinungsbild scheiden sich die Geister. Die einen bewundern die Moderne der einzel stehenden Repräsentationsbauten mit meist gewaltigen Ausmaßen, die anderen lehnen die zu Beton gewordene Sowjetidiologie rundweg ab.

Nun kann jeder selbst entscheiden, ob ihm die Stadt gefällt oder nicht. Doch hier pulst das Leben des modernen Usbekistan, hier befinden sich die größten Museen des Landes, hier landen die meisten Flugzeuge aus dem Ausland. Darüber hinaus treffen Sie hier die beste Infrastruktur des Landes an. In den Großmärkten an der Periferie der Stadt treffen Land- und Stadtbevölkerung kontrastreich aufeinander.

Geschichte

Toshkents Geschichte beginnt als Tshadsh, so nannten sie die Sogder vor etwa 2000 Jahren. Damals war die Stadt noch ein Dorf, das erst durch den Seidenstraßenhandel groß wurde und im 11.Jh zu einer blühenden Handwerker- und Handelsmetropole wird. Dennoch wurde die ab dieser Zeit als Toshkent bekannte Stadt nie zu einem wichtigen politischen oder religiösen Zentrum der sich rasch einander ablösenden Reiche und Herrscher. Die wenigen heute noch erhaltenen historischen Bauwerke stammen aus dem 16. Jh., als die Scheibaniden der Stadt zu Glanz und Wohlstand verhalfen. Im darauf folgenden Jahrhundert wird Toshkent eine freie Stadt, doch in allen späteren Jahrhunderten spielte die heutige Hauptstadt Usbekistans keine wichtige Rolle mehr. Sie verliert 1814 ihre Selbstständigkeit und wird in das Khanat Qo'qon eingegliedert.

Als die Russen bald darauf die Stadt nach einer dreitägigen Schlacht einnehmen, wird sie ihrer historischen Bedeutungslosigkeit wegen, systematisch zu Hauptstadt des Generalgouvernements Turkestan ausgebaut. Eine wahrhaft schmerzliche Degradierung so stolzer Städte wie Samarqand, Buxoro (Buxoro) oder Qo'qon. Angegliedert an die verwinkelte Altstadt entstehen die neuen Kolonialviertel der Besatzer.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird Toshkent wiederholt Schauplatz von Unruhen aufbegehrender Muslime, denen die taktlose, ignorante Vorgehensweise gegenüber den religiösen Oberhäuptern und den heiligen Stätten des Islam zu weit geht. Doch auch nach der Oktoberrevolution bekommt das Volk sein Grundrecht auf freie Religionsausübung nicht zugesprochen.

Stattdessen wird die unheilbringende Baumwollproduktion drastisch ausgeweitet - der Proletarier wird geschaffen. Und die als feudalistisch geltende Folklore usbekischer Sänger und Musiker ersetzen die Bolschewiken durch Lobeshymnen auf die schöne neue sozialistische Arbeiterwelt.

Der zweite Weltkrieg bringt der Stadt einen gewaltigen Industrialisierungsschub durch die ausgelagerte Kriegsindustrie und sie wächst unaufhörlich weiter - bis 1966. Am 26. April 1966 erschüttert ein gewaltiges Erbeben die Stadt und zerstörte dabei nahezu die Hälfte der Gebäude, Tausende Menschen starben und unzählige wurde auf einen Schlag obdachlos.

Großzügig wurden bei den Aufräumarbeiten aber auch so manche noch intakte Moschee oder Medrese und ein großer Teil der Altstadt plattgewalzt. Diese mußten dem sowjetischen Ideal einer modernen, repräsentativen Metropole weichen. Als dann 20% der neu erbauten Wohnungen vornehmlich Russen zugeteilt wurde, kochte die Volksseele über und es kam zu Unruhen die jedoch schnell wieder unterdrückt wurden - durch das Militär.