11,99 €

Mehr erfahren.

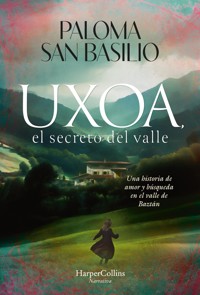

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tras la muerte de su hermana mayor y compañera de vida, Ágara abandona, desolada, el hogar de la familia en el madrileño barrio de Chamberí para refugiarse en Uxoa, el caserío heredado en el valle de Baztán, en Navarra. Allí va recuperando la calma perdida, al mismo tiempo se despierta en ella la necesidad de bucear en sus orígenes, para así saber cómo Uxoa, la preciada reliquia familiar, llegó a ellos. Poco a poco, los brumosos prados y las piedras ancestrales la atrapan, también sus misterios, y comienza una delicada investigación entre los vecinos, la parroquia y la abadía de Arizcun. En este particular peregrinaje, encuentra un aliado inesperado: Íñigo, un joven argentino descendiente de emigrantes, que ha vuelto para hacerse cargo de la herencia de un tío soltero en Irurita, un pueblo cercano… Paloma San Basilio logra cautivarnos con esta hermosa y emotiva novela, a caballo entre el presente, el siglo XVI y el XVIII; con ella viajamos desde el valle de Baztán al Tíbet, de Cádiz al Callao, en Perú. Una historia de amores y secretos, de búsqueda personal y de paisajes inolvidables. Uxoa, el secreto del valle reflexiona sobre algo tan necesario como el hecho de hacer frente a las pérdidas, al duelo, e intentar seguir adelante.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Portadilla

Créditos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

Uxoa, el secreto del valle

© Paloma San Basilio Martínez, 2025

Autora representada por Albardonedo Agencia Literaria

© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

Arte de cubierta: CalderónSTUDIO®

I.S.B.N.: 9788410643000

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Dedicatoria

Primera parte

Baztán

La boda

Baztán

Bozate

Baztán

Segunda parte

Camino de Santiago

Baztán

Baztán

Baztán

Cádiz

Madrid

Lima

Tercera parte

Lhasa

Bozate

Lhasa

Lima

Madrid

Bozate

Baztán

Última parte

Cuando el río suena…

Lima

Baztán

Baztán

Baztán

Baztán

Lima

El cartero siempre llama dos veces…

Lima

Pamplona

Lima

Lima

Baztán

Pamplona

Uxoa

Baztán

Ermita de Santiago

Dedicatoria

A mi querida Maite, que siempre supo distinguir las cosas que verdaderamente merecían la pena

Primera parte

Baztán

2020

La llave penetró en la cerradura como una daga en el corazón de un viejo árbol. La puerta se resistió un instante hasta que el lamento de los goznes dio paso a la oscuridad en el vientre profundo de la antigua casa. El aire, asustadizo, se blandió ante la inusual violación de su espacio.

Hacía tanto tiempo que nadie acariciaba las contraventanas, los muebles de noble madera, la piedra de los alféizares… Nada ni nadie profanaba el aire espeso del zaguán con una respiración o un latido.

La casona de piedra y maderas permanecía inalterable, sólida, como si el abandono y el olvido no pudieran hacer mella en su fortaleza de siglos. El suelo de castaño, las vigas, soportando el peso de la vida en las tres plantas por las que tantas personas habían deambulado, amado, soñado y construido mil historias desde hacía tantos años. El antiguo caserío de piedra roja, al igual que el lecho del río que abrazaba los prados de la hacienda, había sido construido en los finales del siglo XVI.

Ágara era la última descendiente de esa familia que una vez anidó en el valle para beneficiarse de su clima algo más templado que el de las montañas. Muchos años atrás, otra familia había decidido instalarse allí al ver las condiciones que los prados reunían para la supervivencia. El agua cercana del río alegraba con su música los corazones de sus habitantes. La proliferación de castaños, hayedos, helechos y zarzales por todos los caminos hacía del valle un lugar mágico, diseñado por una mano prodigiosa para que quienes recalasen en su seno no dudasen de que el paraíso existe ya en la tierra.

El prado era como la palma de la mano, inmenso y llano, con pasto suficiente para las ovejas y las vacas que procuraban el sustento a sus habitantes. La huerta cercana al río llenaba la despensa de tomates, vainas, lechugas de hoja de roble, calabacines y todo lo que una rica tierra puede regalar para deleite y alimento de quien la cuide y proteja de los vientos y las aves abundantes en los bosques cercanos.

Los inviernos se templaban con la gran chimenea de piedra, hogar y centro de la casa. Los frutos embotados, los deliciosos quesos de leche de ovejas y vacas, así como los embutidos de las matanzas de noviembre, garantizaban a los habitantes de la casona comida y calor para todo el año, no sin trabajo y esfuerzo que ningún miembro de la casa podía soslayar.

Pero nada de esa imagen nublada y lenta a través del paso de los años recibió a Ágara cuando, por fin, sus ojos pudieron ver o adivinar en medio de la oscuridad. El olor a humedad y cerrado podía tocarse con los dedos. Las telarañas, gracias a la infinita capacidad de despliegue de sus tejedoras, cruzaban el zaguán como una red de seda que apenas permitía avanzar sin envolverte y aprisionarte con su suavidad pegajosa.

El interruptor de la luz, junto a la puerta, permitió a Ágara tomar conciencia de en qué se había convertido la casa de su infancia y de sus juegos. No había risas, solo soledad y una luz oscura como una noche sin luna. El calor de las chimeneas había cedido espacio a la humedad y el frío a consecuencia de las lluvias invernales que habían bañado el valle.

Ágara avanzó despacio, queriendo sentir cada paso, cada olor, cada nostalgia arrimada a las paredes. No huiría haciendo honor a su nombre, Ágara en hebreo significa «huida». Recorrería cada rincón, subiría cada peldaño, abriría cada ventana, armario o alacena y de alguna manera devolvería a la casa madre el calor, la vida y el alma que le habían sido negados durante demasiado tiempo.

Volvió al coche, aparcó en la parte trasera de la casa, cogió su bolsa de viaje y el maletín con el ordenador, único compañero que le quedaba después de tantas pérdidas y tantos desencantos de los últimos meses, y comenzó la búsqueda para la que solo necesitaba su origen, su paisaje, un espejo en el que reconocerse y la verdad. Tenía todo el tiempo del mundo para encontrarla.

A medida que sus pasos avanzaron por las grandes estancias, un enjambre de recuerdos y vivencias invadían a Ágara como un aviso de que la respuesta al instinto que había guiado sus pasos hasta allí no iba a ser tan fácil. Flotando en el aire había un presagio de que lo que encontraría sería mil veces más complejo e inesperado que la necesidad de un simple alejamiento emocional.

Recorrió la vieja casona, dejó su mirada posarse en rincones y paredes que de repente se le aparecían nuevas e ignotas, tal era la distancia que el tiempo había impregnado en sus recuerdos. Todo era igual y distinto, viejo y nuevo a la vez, cálido y desapacible al mismo tiempo. Sus ojos habían vagado mil veces por cada habitación, pero ahora esos mismos espacios estaban callados, sordos, diferentes a como Ágara los había visto la última vez.

Fuera, la tarde caía a la velocidad de los días crecientes pero aún demasiado cortos del invierno, tacaño de claridad. Abría ventanas y contraventanas intentando atrapar la tenue luz que aún se escapaba del cielo. El polvo se quedaba suspendido en el aire, pero por fin ese mismo aire se renovaba y vibraba con la brisa que por primera vez en mucho tiempo se colaba.

La casona comenzó a respirar y a desprender esa atmósfera que solo una casa aireada puede recobrar. Las casas son como el alma de las personas, necesitan aire, movimiento y vida fluyendo en sus arterias para no apagarse o desaparecer. Los muebles empezaban a revelarse en su belleza y carácter a pesar del polvo. Las luces que aún funcionaban empezaron a descubrir los espacios queridos y a evocar esas imágenes que los objetos son capaces de rescatar con su sola presencia.

Ágara estaba rendida por el viaje y los acontecimientos de los últimos tiempos. La casa, hostil al principio, empezó a arroparla hasta hacerla sentir parte inequívoca de ella misma.

Subió la gran escalera de madera buscando el dormitorio que siempre había compartido con Ainoa, su hermana mayor y su figura protectora durante toda su vida, con la que ahora ya no podría volver a compartir nada. Los escalones crujientes la advirtieron de que nunca más estaría sola en una casa en la que las maderas siempre tienen algo que contar. El dormitorio era espacioso, con dos camas separadas por una gran mesa. Las colchas de flores azules, verdes y blancas seguían cubriendo los colchones ajenas al silencio y abandono de los últimos tiempos. El enorme armario de tres cuerpos devolvía a Ágara su imagen en el espejo central, esa imagen aún borrosa que los días irían aclarando. En las paredes aún blancas, las acuarelas y dibujos de las hermanas flotaban con desigual encuadre. Pintar era una de las cosas que ambas disfrutaban y compartían en su adolescencia a pesar de los años que las separaban. Nueve años, que convirtieron a Ainoa en la segunda madre de Ágara para el resto de sus vidas.

El gran balcón frontal abría sus puertas y contraventanas a un paisaje verde matizado de grises y naranjas de los árboles frutales, castaños, helechos y robles, enmarcado por unas grandes montañas de distinta profundidad y tonalidades que anunciaban el principio de la cordillera pirenaica que separa España de Francia.

Ágara se inclinó sobre la balaustrada intentando aspirar ese aire puro y denso que tanto necesitaban sus pulmones y su espíritu. Era verdaderamente hermoso aquello, lo había echado tanto de menos sin saberlo y ahora entendía por qué. Asomarse a ese balcón era volar, volar de nuevo, sentirse viva otra vez y libre, intensamente libre.

Bajó corriendo las escaleras, comenzó a dar vueltas por toda la casa como en un baile irreal y empezó a llorar, a llorar y sonreír. Cerró las ventanas, dejó como siempre alguna luz de vigía y subió sus cosas hasta esa habitación que le había devuelto su imagen aún algo lejana. Devoró los restos del bocadillo que había dejado a medias en su mochila y sin quitarse la ropa se tumbó sobre la cama, ese retal de su infancia, su vieja y querida cama. El balcón estaba abierto, solo las contraventanas entornadas. Los ecos de la noche la hicieron sentirse menos sola, también en el bosque cercano había criaturas intentando sobrevivir cada día. La luz del amanecer atravesaría las ranuras, hasta su cuerpo, para despertarla con su tibia caricia. Como tantas veces.

La mañana apareció fresca y soleada, con algunos retazos de nubes finas y estiradas como pañuelos de seda. Los pájaros alborotaban y, en la lejanía, los cencerros y el mugir de las vacas creaban un abigarrado coro que permitía imaginar las mil formas de vida que el valle era capaz de cobijar. El aire fresco despertó a Ágara. Su ropa de viaje no era suficiente abrigo para soportar la amanecida y, a pesar de todo, su cuerpo se desperezó descansado y ligero como una pluma. Las clases esporádicas de yoga y los baños de mar de sus escapadas al sur también hacían su trabajo. Ágara tenía una vitalidad envidiable y una constitución privilegiada, herencia genética de sus padres. Amaba la naturaleza y solo entre las olas del mar o en medio de las montañas sentía la paz y la armonía que su carácter rebelde e inquieto necesitaban.

Intentando reconocer su cuerpo aún entumecido y sin apenas tomar conciencia de donde se encontraba, estiró los brazos y las piernas, abrazó la luz que entraba a raudales por el balcón y saltó de la cama para sumergirse en el hermoso paisaje que amanecía frente a ella, testigo de su primera noche en esa habitación que la había devuelto a su infancia.

El paisaje era embriagante: olores, pastos verdes bañados de rocío, montañas escalonadas a lo lejos y una miríada de puntos blancos con que las ovejas habían sembrado el valle. Era tan perfecto, tan equilibrado en su espontáneo diseño, tan diverso de matices, que imaginabas a un travieso artesano deleitándose en su minucioso dibujo a través de los siglos. La paz inundaba la casa y el entorno con un sol aún tímido iluminando cada parcela de tierra y cada árbol con distintas intensidades y claroscuros.

Ágara se sintió respirar por primera vez en mucho tiempo, fresca la cara, brillante la mirada, tranquila el alma. Los acontecimientos de los últimos meses habían dejado en ella una pesadumbre seca y vacía que en nada asemejaba a la muchacha llena de vida y bríos, capaz de cualquier aventura o sueño por muy imposibles que parecieran.

La epidemia había mermado sus fuerzas, su energía, además de su cuenta corriente, y sobre todo la había sumido en una profunda y callada depresión tras la muerte de su hermana mayor, auténtico soporte de su vida. Eran muy distintas, física y mentalmente; una alta, otra menuda; esta inquieta e introvertida, aquella sociable y sin búsquedas que siempre le parecieron ajenas. Feliz junto a los suyos y siempre dejándose guiar por la imaginación y movimiento incansables de su hermana pequeña, a la que adoraba sin límite.

La pérdida, demasiado prematura para Ágara, de su madre les había creado una necesidad de apoyo mutuo y una alianza de por vida. La maldita pandemia y un alzhéimer inesperado y galopante habían supuesto el fin de una persona que estaba destinada a disfrutar aún de muchas vivencias. Cuánto sufría Ágara al ver el inocente y paulatino deterioro de su hermana. La sensación de estar con una niña a la que cuidar que se alejaba por momentos de ella misma mientras se iban perdiendo los rasgos de un carácter único y maravilloso. La soledad había inundado sus vidas, aunque una era más consciente que otra de todo lo que estaba pasando.

Ágara dejó su pensamiento vagar durante algún tiempo hasta que, retomando el aire, decidió que era momento de mirar al futuro, de asomarse a ese increíble paisaje que le daba la oportunidad de perderse en él, dejar atrás los últimos tiempos y regenerarse, intentando inventarse de nuevo, como tantas veces antes, al igual que la casona se había reinventado a través de los siglos.

Entró en el cuarto de baño con un frío repentino en el cuerpo esperando que el agua despejase su mente. El frescor del agua y su olor inconfundible a hierro la llevaron a un sitio conocido y amado. Vació su bolsa, el armario tenía espacio para un ajuar entero. Alguna vieja chaqueta y zapatos de campo seguían durmiendo en él a la espera de su rescate para volver a sentirse útiles.

La casa necesitaba una limpieza a fondo, y la chimenea, leña abundante para caldear el ambiente y quitar la humedad. Por supuesto, la alacena estaba casi vacía y lo que aún quedaba en ella no servía para nada, por lo que lo más importante, si quería instalarse allí una temporada, era bajar al pueblo a comprar todo lo necesario, limpiar a fondo y encender la lumbre para hacer de las viejas piedras un espacio habitable. Tendría que llamar a la cooperativa que suministraba el gasóleo y rogaba a Dios que la caldera funcionase a pesar de la falta de mantenimiento.

La leña seguía apilada en la pequeña borda de la parte trasera que servía de almacén y guardaba todos los aperos y utensilios necesarios para mantener la casa en buen estado. En la pared norte, un enorme parterre la recibió con una frondosidad de hortensias preñadas de flores y hojas. El verde se dejaba ganar por el azul y rosa de los pétalos. Se exhibían grandes y tersas gracias a la buena tierra rica en hierro y la abundante lluvia del valle. A su vuelta cortaría algunas para adornar el velador circular del zaguán y la mesa de mármol de la cocina. Poco a poco iba imaginando cómo el viejo caserío recuperaría su espíritu. Estaban los dos en las mismas condiciones, pero ella se encargaría con tiempo y cariño de que las cosas cambiasen. Cogió astillas y grandes troncos de la leñera, que apiló sobre los morillos, e intentó encender la chimenea. Siempre le había llamado la atención el nombre de esas piezas, que proviene al parecer de que antiguamente venían adornados con cabezas de moros en los extremos, una imagen algo desconcertante que afortunadamente había desaparecido con el tiempo. Las cerillas húmedas no ayudaron mucho, estaba claro que tendría que esperar a su vuelta del pueblo para encenderla.

La mañana siguió soleada y templada. No era el valle un lugar de grandes fríos, aunque de vez en cuando la nieve sorprendía a sus habitantes con un manto blanco que le daba un aspecto mágico y silencioso. Siempre sorprende el silencio de la nieve, su irrealidad y ese poder efímero de cambiarlo todo por un tiempo lo suficientemente corto como para que nadie se acostumbre o intente atraparla en el paisaje.

El todoterreno recorrió primero a trompicones y después sin sobresaltos los casi cinco kilómetros que separaban Uxoa, que así se llamaba la casona, del pueblo. El camino inicial serpenteaba entre algunos caseríos grandes y robustos, llenos los balcones de flores y con aspecto de haber sido mejor tratados por sus habitantes. Las vacas mugían en los establos, y las ovejas, pastando felizmente, prometían el placer de saborear los quesos que su leche rica y fresca ofrecería. La gente del valle era discreta y las casas estaban a suficiente distancia para que nadie interfiriera en la vida de los otros. Si los necesitabas, ahí estaban, ya sabían por supuesto que Uxoa había vuelto a abrir sus contraventanas y con tiempo se acercarían para ver si Ágara tenía alguna necesidad que ellos pudieran subsanar. Eran gente generosa y noble. Antiguamente, los baztaneses eran hidalgos por designación real y su sentido del honor los obligaba a cuidar la hacienda y no desprenderse de nada, ya que todo debía pasar de generación en generación, para orgullo y disfrute de las familias y sus miembros, que siempre tendrían acogida en el caserío familiar.

La distancia desde el camino a las casas protegía la privacidad impidiendo que alguien, al pasar, se asomase a sus ventanas a curiosear el interior. Antaño, Uxoa estaba en el camino de peregrinos que, desde Francia a Santiago de Compostela, cruzaba el norte de España. El Camino de Santiago, con sus leyendas e historias de caminantes y buscadores de fe, había pasado por un antiguo ramal bordeando la casa hasta que lo intrincado de los bosques cercanos y la inseguridad lo habían desviado a Saint Jean Pied de Port.

Las señales amarillas, así como el símbolo de la concha de vieira, también llamada venera de Santiago, que se reproducían en distintos soportes a lo largo del camino, despertaban una mezcla de admiración y curiosidad por todo lo que esa ruta representaba y representa para la cristiandad. Cuántos peligros y dificultades debió entrañar en épocas de miseria y enfermedades, sin olvidar los senderos llenos de asaltantes. Para Ágara, saber que la casa formaba parte de una leyenda era un motivo de orgullo y la constatación de que esos muros no eran flor de un día, sino un espacio hecho de vivencias, trabajo, emociones e historia.

El pueblo la recibió como si el tiempo no hubiese pasado. Las casas seguían ahí, sólidas, de piedra roja; las balaustradas en los balcones, la plaza con su quiosco, refugio de caminantes y escenario de los mercados que en fiestas y sábados exhibían toda la riqueza que el valle regalaba a espuertas a sus habitantes. También era lugar de desfiles de gigantes y cabezudos para deleite de los niños que acudían entre asustados y emocionados a su encuentro. Puestos de panes, quesos típicos de la zona, como el de Idiazábal. Frutas y verduras de las huertas cercanas con sus enormes tomates rosados. Embutidos, miel de abejas y flores, cuajadas y requesón, sin olvidar los talos típicos de maíz o trigo, la más antigua forma de pan de los campesinos. Toda su riqueza al alcance de la mano.

También en el mercadillo se podían encontrar utensilios de madera: cucharas, pinzas, cuencos y kaikus, los recipientes típicos para servir la cuajada. El mercado siempre es un festín para los sentidos por su colorido, diversidad y animación. Da gusto observar a la gente exprimiendo su día libre de labor y disfrutando de la música que suele acompañar la mañana con canciones de dulces acentos en euskera.

Era sábado y la imagen del mercado devolvió a Ágara la sonrisa y las ganas de comprar todo lo que se le ofrecía para abastecer su precaria despensa. La música, que volvía a su memoria, entraba por los poros de su piel y traía ecos de su madre llamándola para que dejara de corretear entre los puestos. Todo respiraba vida, calidad, tradición y manos hacendosas cuidando esas preciadas joyas que cada vez son más escasas en un mundo globalizado y de contornos difuminados.

En el pequeño supermercado, adquirió los productos básicos de cocina y limpieza, además de una sabrosa chistorra. Llenó dos botellas de cristal de leche fresca del dispensador que un caserío había instalado en la plaza. Adoraba esa leche pura y capaz de hacer una nata exquisita que su madre usaba para bollos y magdalenas. Aún era capaz de recordar su olor inundando toda la casa y anunciando una merienda deliciosa en torno a la gran mesa de la cocina.

—¡Ágara! —Itziar, la dueña del supermercado, la recibió con una enorme sonrisa y un gran abrazo. Había sido la mejor amiga de Ainoa en el valle y muchas veces la enrabietaba con sus bromas—. ¡Cuánto tiempo! Ya pensábamos que venderíais el caserío, hace mucho que nadie viene por aquí. Ya supimos lo de tu hermana, qué pena, sabes lo amigas que éramos. Lo sentimos mucho. Ella adoraba este valle y de buena gana se habría venido a vivir aquí.

—Sí, Itziar, ha sido muy triste. Creo que todos estamos viviendo tiempos duros, pero hay que levantarse y encontrar sentido a la vida y este valle es el mejor sitio para hacerlo. —Ágara intentó desviar el hilo de la conversación, algo muy difícil con Itziar, que siempre sabía cómo empezar, pero nunca cómo terminar—. Por cierto, no tendrás a nadie que me eche una mano con el caserío, está de telarañas y polvo hasta arriba; si se te ocurre alguien, me lo mandas, por favor, yo voy a estar en casa intentando poner orden y limpieza además de disfrutar de sus vistas y ordenar mis recuerdos.

Itziar acarició a Ágara con la mirada adivinando su tristeza en esos ojos tan vivos en otro tiempo.

—Tranquila, que mañana mismo te mando a una sobrina que está estudiando y unas perras le vendrán de cine.

—Agur, y gracias.

—Agur, Ágara, y bienvenida al valle. —Ágara se despidió dejando atrás la mirada de cariño de quien la había abrazado y regalado chocolatinas tantas veces a lo largo de los años.

Había sido su primer y gratificante encuentro con el valle y no estaba decepcionada, seguía siendo ese abrazo húmedo y cálido que siempre permanecía inalterable a través del tiempo. El valle la cobijaría y protegería como un gran útero materno. Sabía que no le fallaría como nunca hizo con sus habitantes; algunos emigraban por necesidad, pero siempre volver era un sueño que unos conseguían cumplir y otros muchos jamás lograrían. El valle ya estaba haciendo su trabajo, pero ella día a día tendría que hacer el suyo.

La chimenea chisporroteaba con algunos maderos húmedos que luchaban por arder junto a los más secos que Ágara había encontrado dentro de la casa, en la cocina. El ambiente comenzaba a tomar una temperatura suave y cálida y el reflejo de las llamas iluminaba la gran sala familiar con ese sentimiento protector y ancestral que solo una gran chimenea encendida era capaz de despertar en los habitantes de cualquier hogar en el mundo. El valle siempre había sido un bosque de chimeneas humeantes, bajo las cuales se podían adivinar pucheros cociendo a fuego lento las alubias rojas típicas, los revueltos de setas, o simplemente la rica cuajada quemada con piedra. Los corderos, las truchas y los quesos eran otros de los deliciosos manjares que el valle te ofrecía con generosidad.

Ágara se sentía ya en casa por fin, caliente su cuerpo y su alma. Lo primero que hizo fue adecentar la cocina para prepararse un buen desayuno, no había probado bocado desde la noche anterior.

Vio recuperar su apetito por momentos. Atrás estaban quedando los meses sin ganas de hacer nada, salvo intentar levantar el espíritu después de tanta pérdida, y contemplar un mundo amedrentado, impotente, desconcertado y exhausto, que se empeñaba en creer que todo sería pasajero y la vida recuperaría su hermosa y añorada rutina, junto a la sensación de ser libres de nuevo, con esa libertad condicionada y tramposa con la que vivimos día a día. Esa es la paradoja, nos creemos libres, dueños de nuestras vidas y a salvo de las miserias que han azotado a la humanidad a través de los siglos y súbitamente volvemos a ser niños asustados e indefensos a los que de pronto les dicen que no pueden hacer nada salvo someterse a quienes, con total desconocimiento e incertidumbre, igual que ellos, dictan las reglas que no podemos saltarnos si queremos algo tan básico y elemental como seguir viviendo.

En su iPad, la música fluía inundando cada rincón, era la compañera inseparable. Dependiendo de su estado de ánimo, Ágara se movía entre el jazz y las grandes leyendas como Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Sarah Vaughan, Paquito D’Ribera… eran sus favoritos. Y la música clásica, Grieg, Rajmáninov, Beethoven, Massenet. Su padre, Ramón, era un enamorado de Beethoven y, cuando escuchaba el segundo movimiento de la Séptima sinfonía, que tanto le gustaba, nunca podía evitar las lágrimas. Ramón siempre le decía que «si alguien que no puede escuchar es capaz de componer algo tan bello, está claro que todo lo que merece la pena está dentro de ti, no lo olvides nunca». Cuántas veces esa frase había regresado en los momentos difíciles, buscando en su interior alguna respuesta. Ramón había sido su faro, su referente, siempre curioso, tierno y dispuesto a una charla con sus hijas, sobre todo después de la pérdida de su compañera de vida por un cáncer detectado demasiado tarde.

Como siempre, era una cadena de recuerdos e imágenes que Ágara no intentaba apartar, sino disfrutar como parte de esa identidad, un poco perdida, en una vida que apenas te deja tiempo para pensar.

La mesa de la cocina ya estaba presidida por un precioso ramo de hortensias, aquello empezaba a parecer un hogar, vívido y acogedor. La placa eléctrica despedía un olor increíble a huevos fritos, y el café, con ese aroma intenso y reconfortante que incluso en los anuncios de la tele se puede respirar, ya estaba en la mesa junto con las tostadas de pan de centeno, la mantequilla y la mermelada de moras, productos elaborados por los artesanos de los puestos del pequeño mercado de la plaza. La leche a punto había estado de salirse, la falta de costumbre de mirarla casi provoca un pequeño accidente doméstico, pero Ágara no tenía más tarea en ese instante que disfrutar de su generoso desayuno. Solo faltaba su imprescindible zumo de naranja, no había exprimidor, era evidente que el menaje necesitaba una buena puesta a punto.

Uxoa no había sido habitada desde hacía diez años y solo el casero que alquilaba los pastos daba una vuelta de vez en cuando, para comprobar que la luz y el agua, necesidades básicas, aún estaban en condiciones. Miguelcho era un buen hombre, tenía el caserío más cercano, apenas a doscientos metros, y cuidaba sus ovejas como tesoros. Ellas pastaban felices en los prados de la casa y así se mantenía la hierba a una altura decente y la propiedad limpia y relativamente cuidada. Había sido amigo de Ramón, y juntos salían a pescar truchas o compartían en la mesa de la cocina un trozo de queso, chistorra y un vaso de txacoli, ligero y seco.

La madre de Ágara era oriunda de Pamplona. Por generaciones habían habitado el valle desde abril a septiembre, cuando el clima era suave y los calores no eran tan intensos como en el resto del país. La casona pertenecía a la familia desde finales del XVIII. Al parecer, fue adquirida en estado de semiabandono, aunque seguía siendo imponente y los prados, verdes y espesos, la rodeaban elevándola altiva en medio de la alfombra de hierba. Solo sobrevivían las piedras, los sillares de las esquinas y ventanas, las enormes vigas y la fachada, con el nombre de Uxoa y el escudo del valle de Baztán, el misterioso tablero de ajedrez. El origen de dicho escudo estaba según cuentan en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, otorgado por Sancho VII el Fuerte, en premio al valor demostrado por los baztaneses. El tablero representa la batalla, la lucha honesta y valiente.

A las hermanas les apasionaban las viejas leyendas de esas tierras con toda su carga mitológica. Cuántas veces se miraban al espejo con un trapo enrollado en las piernas para parecerse a las lamias, las criaturas de origen griego habitantes de ríos y pozas, que en el valle se convierten en unas mujeres bellísimas, mitad humanas y mitad peces. Las sirenas en versión baztanesa eran el sueño hecho mujer al que toda niña quería parecerse. Un poco más traumático era el recurso de llamar al basajaun —ese ser grande y peludo, señor de los bosques—, si no se portaban bien. Lo cierto es que dicho personaje tenía fama de proteger a las ovejas anunciando las posibles tormentas que obligaban a los campesinos a resguardarlas sin demora en las bordas, pequeñas edificaciones de piedra que proliferaban por el monte. La vida en Uxoa era todo menos monótona y aburrida, con mil cosas que se podían hacer en las distintas épocas del año. Recoger castañas para asar en la chimenea, buscar setas por los bosques entre los helechos o recolectar moras para elaborar la rica mermelada que las caseras embotaban con esmero.

Ágara subió a su habitación con la intención de limpiar y ordenar sus cosas, dejadas de cualquier manera la noche anterior. Tendría que traerse de Madrid más ropa acorde con la temperatura y los típicos paseos por el monte que pensaba añadir a su rutina diaria.

El viaje al principio había sido un impulso, como una llamada que desde alguna parte del universo le decía que hay que intentar, sin miedo, enfrentarse a los fantasmas para que se acostumbren a ti y tú a ellos.

Necesitaba salir, irse y dejar atrás la carga de contradicciones y desconfianzas en la que se había convertido la gran ciudad. Las miradas recelosas de unos y otros. Gente antes valiente y avezada ahora atenazada ante la posibilidad de perder la vida o la zona de confort que en alguna medida nos tiene anestesiados. Qué enriquecedor y qué duro también es, en tiempos de crisis, volver a cuestionarlo todo, poner el cuaderno de bitácora patas arriba y atrevernos a bucear en otras aguas más profundas, quizá con menos luz, pero capaces de mostrarnos el otro lado de la vida, otra mirada. Como cuando éramos niños y nos adentrábamos en cualquier aventura sin temor a lo que pudiéramos encontrar porque nos daba más miedo quedarnos quietos y que no pasase nada.

A Ágara la esperaba un tiempo lento, para leer, oír música, trepar por los montes, escuchar el sonido del bosque y el latido del corazón. Recordar, reconocer, preguntar aunque no haya una respuesta, y dejarse abrazar y alimentar por esas piedras en las que tantas generaciones habían dejado sueños, ausencias, reuniones familiares, pérdidas… ¿Quiénes habrían sido los primeros habitantes de la casa y por qué fue abandonada? Nadie por voluntad propia abandonaría un sitio tan increíble y una casa capaz de dar cobijo y seguridad a quienes no hubiesen encontrado la paz fuera de ella. Cada día que pasaba, cada minuto respirando esas piedras, aumentaba la necesidad acuciante de conocer los secretos escondidos, dormidas señales tristemente ignoradas durante siglos, pero que se mostraban tímidamente ante la mirada de quien las descubre por primera vez. La marca en una piedra erosionada por el viento y la lluvia. Unas iniciales talladas en un arcón desde el amor a los objetos, en otro tiempo importantes y más tarde invisibles. Ágara sentía una extraña inquietud que aumentaría con el paso de los días, obligándola a algo más que a una huida precipitada. Algo semejante a una deuda, un sentimiento de respeto y pertenencia que la impelería a devolver a Uxoa su historia o historias truncadas. Un sentimiento fuerte y desconocido, pero capaz de convertirse en la razón de su vida. Todo lo opuesto a un tiempo que ella hubiese imaginado lento y vacío.

La boda

1605

Uxoa abrió los ojos, sonrió, se dejó mimar por las sábanas un tiempo y comenzó a desperezarse. No entendía muy bien cómo había podido dormir tan plácidamente en vísperas de un día tan importante, el día de su boda.

La mañana amaneció soleada y fresca, dispuesta a no perderse ni un minuto de los acontecimientos que iban a desarrollarse en el caserío a lo largo de toda la jornada.

El aire aún frío a esas horas no hizo mella en Uxoa, tibia bajo la colcha de lana y arropada por el calor que se desprendía desde la planta de arriba, gracias al grano y la paja almacenados, y también el que se recibía de la planta baja, lugar de refugio de los animales, que siempre contribuían a templar la zona intermedia, con la ayuda de la gran chimenea que a su vez hacía las veces de cocina. El humo del tejado en medio de la niebla, aun sin ser desplazada por el sol, daba al caserío un aspecto mágico. Los olores de los guisos y el horno eran el avance de una jornada rica en celebraciones y abundancia.

El caserío amaneció bullicioso, con pasos veloces y ruidos familiares de utensilios en la cocina. Las risas quedas auguraban a Uxoa emociones nuevas y descubrimientos que cambiarían su vida para siempre. Asier era uno de los mozos más apuestos y trabajadores del valle, vecino de otro barrio cercano y también con una buena dote. Uxoa, a su vez, sería la heredera de los bienes paternos por donación propter nuptias, en el momento de su matrimonio.

En el valle era común que heredasen las mujeres, que siempre garantizaban su presencia y cuidados en la heredad mientras los hombres iban al Ejército o a la Iglesia cuando no emigraban, aprovechando el entramado que tíos y parientes solteros habían desarrollado en las Indias asegurando a los que llegaban trabajo y calidad de vida.

La heredad era de libre designación, no obstante, y se podía legar a quien la familia decidiese, ya que siempre estaba el heredero o heredera obligado a acoger, en la casa madre, a los hermanos solteros que así lo deseasen.

Asier era también hidalgo del valle, daría su apellido a Uxoa y traería una dote que, en caso de no tener hijos, volvería a manos de su familia. Todo se había llevado a cabo bajo las reglas y tradiciones de los habitantes de Baztán. Si no provenían del valle, los pretendientes adventicios deberían probar su hidalguía y honor antes de desposar a una baztanesa. A partir de ese día la casa familiar cambiaría el nombre de la familia por el de Uxoa en honor a la nueva heredera.

La muchacha se levantó, refrescó su cara en la jofaina y descubrió su reflejo en el espejo con un nuevo brillo en los ojos. Estaba emocionada y asustada al mismo tiempo. Conocía a Asier desde niña, pero eran pocas las ocasiones en las que habían podido estar a solas e intercambiar algún gesto o palabra de afecto.

Un precioso pelo del color del trigo cubría sus hombros y espalda con la abundancia de una adolescente de dieciocho años, que hasta el momento solo había conocido la felicidad a través del cariño y cuidados de una familia trabajadora y orgullosa de serlo. Su piel, ligeramente tostada por las jornadas al aire libre, resaltaba aún más el bello color de miel de sus ojos, ese color robado a las abejas era uno de los mayores encantos de Uxoa, expresivos y capaces de la mayor dulzura y también del mayor desafío cuando su dueña se enfadaba o discutía con sus padres por el excesivo celo con que a menudo la intentaban proteger. No era fácil convencerla de lo que ella no creía o hacerla comulgar con ruedas de molino. A Uxoa le gustaba compartir las tertulias de los hombres y nunca se cohibía a la hora de dar su opinión o defender una causa justa en contra de creencias anquilosadas que ella consideraba había que desterrar.

Era menuda y bien proporcionada, fuerte y ligera, y siempre dispuesta a una broma o una reunión alegre en la que compartir canciones y bailes con los mozos y mozas de su edad. Seguramente, esa vida libre y adolescente tendría que dar paso a otra más sosegada en la que la responsabilidad de la heredad y la pronta maternidad la obligarían a calmar los ánimos y a pensar más en los demás que en ella misma. Esa reflexión enturbió por un instante su mirada en el espejo. Sentía tristeza por la pérdida de la que había sido la época más feliz de su vida. Ya no más trepar a los árboles o bañarse a escondidas en el río con la saya interior, ya no más dejarse arrullar por su madre como cuando era niña y buscaba su protección y ayuda en los momentos difíciles. Ahora sería ella el soporte y apoyo de toda la familia y eso la llenaba de emoción y orgullo, pero, también, el miedo y la duda sobre si estaría preparada para ello presionaban su pecho y atenazaban su mente. Solo el ejemplo de sus padres, el amor por Asier y la belleza de los campos, a través de la ventana, consiguieron calmar su ánimo y devolverle la sonrisa antes de que el desayuno familiar y el posterior ritual de su madre y su tía vistiéndola ocupasen las horas siguientes, sin apenas tiempo para nada más. Por un momento sonrió segura y decidida, era una Uxoa y siempre encontraría la manera de seguir volando.

Sobre el butacón reposaba extendido e inmaculado su traje de novia. Sencillo y cálido, confeccionado con los lienzos fabricados en los «bastantes» de la zona.

Las Cortes de Tudela de 1565 habían prohibido los brocados, las sedas, los acolchados o cualquier otro adorno en plata y oro que exhibiese poder y riqueza frente a un pueblo que no nadaba precisamente en la abundancia. También estaban prohibidas las importaciones para proteger la industria local de tejedores. El traje de novia de Uxoa estaría confeccionado con las once varas de lienzo del ajuar que primorosamente su madre había guardado en el arcón. Lienzos del más puro lino hilado por las mujeres del valle en un largo y delicado proceso.

El lino se sembraba en octubre y se recogía en agosto. Tras un intenso trabajo de apalear para dejar caer los tallos, se sumergían los haces en el río unos quince días hasta conseguir que la cáscara podrida y luego secada en el horno pudiera desprenderse de la semilla. Después, todo se rastrillaba hasta separar las distintas partes que utilizarían los sogueros y alpargateros. La ceremonia de la hilada se llevaba a cabo por las mujeres reunidas en un caserío, en la candilada, en un espacio reservado para ellas y al que los hombres no podían acceder. Las mujeres aprovechaban para cantar, hablar de sus cosas y escapar un poco de las labores rutinarias del caserío. No solo las mujeres, los pastores también hilaban la lana de sus ovejas. Se decía que una oveja daba dos kilos de lana que, tejida en suaves mantas, aportaban calor en invierno, cubriendo las camas rellenas de paja propias de los habitantes del valle.

A Uxoa no le importaba la sencillez de su atuendo, sería de color natural sin los bonitos tonos que las hilanderías conseguían a base de cáscara de cebolla, raíces, nueces y flores. Ella prefería las cosas frescas y ligeras que le permitiesen moverse a sus anchas por los bosques y prados. Revolotear por todas partes había sido su pasión y lo que la distinguía desde pequeña de sus otros hermanos más tímidos y pausados. El revuelo de sus entradas y salidas había sido el motivo de que su padre le pusiese el apodo de Uxoa, que significa «paloma» en euskera. Una paloma era la que hoy se vestiría con sus galas de novia y saldría en dirección a la pequeña ermita de Santiago, a casi cien metros de la casa, donde sería el enlace. Dicha ermita llevaba el nombre del santo que daría origen a un camino que, en su ramal baztanés, bordeaba el caserío. Un camino que desde el siglo IX servía de búsqueda y conocimiento a gentes que llegadas desde cualquier punto de la cristiandad se afanaban en recorrerlo a pesar de la dificultad y dureza del viaje.

El camino se haría a pie por parte del novio, al que se irían sumando los vecinos e invitados, mientras la novia llegaría en un carro engalanado para la ocasión y tirado por las vacas del caserío, rubias y limpias.

Eran sus valiosas vacas, a las que tantas veces la futura novia había acariciado y ordeñado.

Sería una ceremonia sencilla, con cánticos en la lengua materna y oraciones llenas de respeto y piedad. Otra familia empezaba su andadura en el valle y ello era motivo de alegría y a su vez la garantía de que esa tierra seguiría criando hijos, hijos que la trabajarían, que cuidarían de los animales y de los bosques, garantizarían la leña y la limpieza de arroyos y ríos, y, a buen seguro, echarían una mano cuando alguien lo necesitase.

Una boda era símbolo de riqueza, de paz, y salvaguardaba la continuidad de una forma de vida. Una forma de vida amada y preservada por sus habitantes a través de los siglos.

El desayuno transcurría entre risas y bromas, la emoción se respiraba en la gran cocina preparada ya para el banquete de nupcias. Uxoa disimulaba sus nervios degustando los talos con queso recién hechos ante un kaiku lleno de leche caliente recién ordeñada. Nada conseguía apagar su apetito, y además los talos eran su comida favorita. Intentaba demorar el momento a sabiendas de que sería su último desayuno en familia, soltera y niña aún. Al día siguiente habría un miembro más y todos estarían tímidos y reservados para no alterar la primera mañana de Asier en la que sería su casa. Había gran curiosidad por ver cómo se comportaban los novios después de su primera noche en la intimidad, de sus semblantes se desprendería la expresión que haría imaginar cómo transcurrirían sus próximos años, y todos esperaban semblantes risueños y felices.

Por fin llegó el momento de ir a su cuarto para comenzar el ritual en el que su madre y su tía empezarían a vestirla con habilidad y cuidado. No sería difícil engalanarla, tenía todo el encanto y toda la belleza que ningún vestido podría ocultar y sí resaltar, por muy humilde que fuera.

Las mujeres entraron en la habitación y tomaron con sus manos las prendas que una a una irían engalanando a la futura novia con el mimo con el que solo se puede envolver el regalo más preciado que una madre puede tener, una hija, criada entre sus brazos, creciendo cada día hasta que, de pronto, sin casi darse cuenta, se despierta convertida en una mujer que se le escapa de las manos.

Uxoa se dejaba hacer, dócil y tierna. Primero la enagua de tela más fina y ajustada a su talle, después la blusa confeccionada por las manos hábiles de su madre, como todo el vestido. El encaje de bolillos, que las mujeres del valle hacían en mil dibujos, adornaba el cuello de la blusa que el corpiño terminaría de ajustar. La falda de lino hasta los tobillos hacía aún más esbelta su figura de niña. Superpuesta, una sobrefalda con una gran doblez se abrochaba en la parte trasera bajo la cintura, con unos diminutos prendedores. Uxoa no dejaba de girar para mirarse una y otra vez al espejo, la sensación era la de ser una princesa vestida por hadas llegadas de los bosques cercanos. El corpiño estaba primorosamente bordado por las manos hábiles de su tía, al igual que la chaquetilla que remataría el traje con un aire más distinguido que la clásica pañoleta cruzada, más útil para los trabajos al aire libre en los campos. También las abarcas de cuero y los zuecos, tan necesarios en las zonas embarradas cercanas al río, habían sido sustituidos por unas alpargatas con cintas trenzadas en las piernas, completando así la imagen prolija y luminosa de todo el conjunto.

La pañoleta anudada a su cabeza, como era costumbre en el valle, apenas dejaba escapar un mechón de su pelo.

Cuando por fin se contempló en el espejo para ajustarse el broche que su madre le prendía, una sencilla joya que había pasado de madres a hijas desde hacía varias generaciones, las lágrimas no pudieron contenerse en los ojos de ambas mujeres.

El amor y la felicidad llenaban la estancia, y madre e hija se fundieron en un abrazo que siempre estaría dispuesto a volver a entrelazarlas si la vida se le hacía difícil en algún momento.

—Madre, estoy asustada, todo esto es tan extraño… No sé si seré capaz de sobrellevar mi nueva vida y todas las responsabilidades que ello conlleva. ¿Y si Asier no está contento conmigo? ¿Y si no soy capaz de engendrarle hijos? —Estos y otros pensamientos salieron a borbotones de los labios de Uxoa.

—Hija, no tengas miedo —su madre sonrió con dulzura—, es natural que estés algo asustada, tu vida va a cambiar y mucho a partir de hoy, pero Asier es un buen muchacho, trabajador y respetuoso, y te adora. Además, si algo saliese mal, nunca olvides que esta es tu casa, heredada como corresponde a tu condición de mujer y primogénita; las mujeres en este valle no solo heredan, sino que son respetadas y tenidas en cuenta para el buen discurrir de la hacienda, nadie podrá apartarte del caserío ni arrebatártelo, y nosotros estaremos junto a ti para vigilar que todo sea acorde con lo que tu padre y yo te hemos transmitido. Sé cariñosa y trabajadora y cuida de tu marido y la herencia, pero no te dejes nunca maltratar ni humillar, nadie en esta casa lo ha sido nunca y tus hijos también deben crecer en el amor y el respeto entre sus padres. Disfruta de tu día de bodas, sonríe segura y tranquila. No hay ni habrá otra novia más bonita en el valle y tu marido se sabe un hombre afortunado al llevarse a la baztanesa más admirada y querida por todos. Y, ahora, vamos a rezar una pequeña plegaria para que la Virgen nos guíe y proteja.

Con estas palabras y después de la oración, las mujeres salieron de la habitación para que el resto de la familia admirase la imagen de Uxoa y sobre todo la luz que iluminaba la expresión de su rostro. Todos se quedaron embelesados al verla, era la misma criatura de siempre, pero, sin duda, ese día, había sido tocada por las hadas.

Solo faltaban las flores del ramo, un puñado de hortensias recién abiertas que su hermana cortó de los abundantes parterres que florecían en la pared norte de la casa.

Todo estaba a punto. En el almacén, los odres almacenaban el aceite y de las paredes colgaban un buen puñado de botas de piel de cabra bañadas en pez y repletas de vino, que esperaban ser escanciadas en las gargantas de los comensales. Los toneles guardaban y protegían el vino abundante de la zona, las herradas estaban llenas del agua fresca traída del río y las «abatras» y comportas rebosaban de todo lo necesario para abastecer un almuerzo que tendría que alimentar a todos los vecinos de la comarca, ansiosos de celebrar la nueva unión de dos de las más queridas familias de la vecindad.

La hermandad y el todos a una de los habitantes de Baztán les confería un carácter único, solidario, participativo, en el que nadie se sentía ni superior ni inferior a su vecino. Compartían los pastos, los bosques, el agua y la felicidad y la tristeza de sus moradores, que de todo había y más en esos tiempos difíciles. Pero también sabían luchar si había que hacerlo. Eran guerreros reconocidos por su condición de lugar fronterizo con Francia y Castilla, y su fuerza nacía de la unión que desarrollaban como comunidad, y de su arraigado sentido religioso. San Francisco Javier, oriundo de la zona, era un vivo ejemplo de ello; guiado por el mismo espíritu solidario del valle, dedicó su vida a las misiones y a ayudar a los más necesitados, muriendo fuera de su querida tierra navarra.

El carro tirado por vacas esperaba en el camino, a la puerta de Uxoa. Los vecinos se agolpaban para ver salir a la novia, y el txistu, confeccionado de madera de boj, junto al ritmo del tambor inundaron el valle con su música alegre y magnética. Estos instrumentos, como el atabal de madera de cerezo, no podían faltar en las celebraciones y fiestas populares. Eran sonidos en los que el atavismo del tambor se fundía con el trino, a semejanza de los pájaros, que desprendía el instrumento de viento y cuya sonoridad aguda podía oírse en kilómetros a la redonda.

Uxoa subió al carro acompañada por su padre, que ejercería de padrino en la boda. Los demás recorrerían andando los metros que los separaban de la ermita.

La comitiva se inició lentamente, era un momento único que había que disfrutar en cada tramo, primero cruzando el río por un paso construido con grandes losas de piedra. Cuántas veces de pequeña había corrido a ver pasar la corriente bajo sus pies o desprendiéndose de sus abarcas y medias se había sentado al borde mientras sus piernas colgadas se dejaban refrescar y acariciar por el agua.

El pequeño riachuelo y su regato cercano habían sido uno de los motivos de que la casa fuese construida en dicho paraje. Abastecía de agua limpia y abundante, servía de lugar perfecto para lavar la ropa, se podían pescar deliciosas truchas y conformaba el bebedero natural para los animales. Con las lluvias, a veces, la crecida anegaba los prados aledaños y había que vigilar que ningún animal fuese arrastrado por la corriente. Era la fuente de la vida de la casa y también algo a lo que había que respetar y temer a partes iguales.

La comitiva llegó a su destino. La ermita había sido levantada por los vecinos en honor a Santiago, en una loma, desde la que se podía contemplar la increíble vista del valle y los montes de Francia, en la línea del horizonte. Los peregrinos hacían una parada para pedir al santo salud y fe en el largo camino que aún les quedaba por recorrer, encendían una vela y seguían con el alma confortada y la fe reforzada.

Ese día era una ermita alegre, engalanada y abiertas sus puertas para que todos los que no tenían cabida en ella pudieran disfrutar de la ceremonia y ser testigos de las promesas que los cónyuges se harían el uno al otro para sellar su alianza.

Al fondo de la capilla, junto al altar iluminado por cientos de cirios que desprendían un olor embriagante, y adornados el altar y los bancos con flores recogidas de los campos cercanos en un despliegue de colores y aromas, estaba el sencillo retablo con una estatua toscamente elaborada del santo. Delante del altar, visiblemente emocionado, apuesto y elegante con su terno de terciopelo, vistiendo sus mejores galas, Asier esperaba impaciente la entrada de su novia. Escuchaba el sonido del txistu y a medida que se acercaba su corazón latía con más fuerza.

La había amado desde el primer instante en que sus ojos descubrieron a una niña corriendo por los campos, libre, con su pelo rubio al aire y su risa brillante y sin freno. Sabía que tendría que ser ella o ninguna. Sabía que no sería fácil conquistarla, que era rebelde y algo altiva por momentos. Sabía que tenía un gran corazón y que nunca le traicionaría. Pero estaba convencido de que él tenía las armas para enamorarla, para hacer que se sintiera segura y a salvo a su lado, solo necesitaría que se cruzasen sus ojos y, con paciencia y ternura, esa misma paloma libre y hermosa se dejaría abrazar por él para el resto de su vida.

Baztán

2020

Egunon!

Un «buenos días» en euskera se oyó en el interior de la casa. El picaporte del portón golpeó varias veces, primero tímidamente y después con contundencia. Estaba claro que Ágara había caído en un profundo sueño después de la actividad y el tiovivo de emociones del primer día.

—Egunon! Sí, ya bajo, perdona.

Se puso una sudadera encima y bajó corriendo las escaleras, seguramente sería la sobrina de Itziar que venía como agua de mayo a echarle una mano. La noche anterior intentó leer algo en la cama y había durado minutos, antes de que un profundo sueño la transportase a otra realidad.

Se había olvidado por completo de la promesa de su amiga de mandarle ayuda para la limpieza.

Ágara abrió el portón y se encontró con una chica de unos veinte años, fuerte y con el pelo cortado en distintos niveles y teñido con un par de colores. Era la moda de la gente joven en el pueblo y Leire, que así se llamaba la chica, era una estupenda representante de las nuevas tendencias estéticas de la juventud, no demasiado abundante, de la zona.

—Perdona, pero me quedé anoche como un leño y, cuando duermo, pueden caer bombas sin que me entere. Supongo que eres la sobrina de Itziar, ¿no?

—Sí, egunon, me dijo que necesitabas alguien que te echase una mano con las telarañas y el polvo. La verdad es que el caserío es precioso, qué pena que lo hayáis dejado tanto tiempo sin cuidar.

Leire era de verbo fácil y amigable, lógicamente se hacía eco de los comentarios del pueblo sobre Uxoa. A Ágara se le nubló la vista con el recuerdo de tantas cosas y tantos motivos por los que no habían vuelto Ainoa y ella desde la muerte de Ramón, su padre, diez años atrás.

Nadie sabe qué hay en el corazón de las personas, qué circunstancias o motivos hacen que alguien no quiera mirar atrás con todo lo que eso supone y prefiera alejarse de lugares que hace tiempo fueron escenarios de vivencias felices y el privilegiado refugio de una familia vinculada a ese valle por generaciones.

La forma de vida de la ciudad, la velocidad, la pérdida de referencias de quiénes somos y de dónde venimos nos va, cada vez más, debilitando, convirtiéndonos en volatines de una cultura que nos ha atrapado, tendiéndonos una trampa en la que nos creemos amos de nuestras vidas y en la que todo lo que nos rodea nos crea el espejismo de ser dueños de nuestras decisiones, qué compramos, a quién votamos, qué libro leemos o qué casa debemos tener según nuestro estatus.

Pero realmente estamos inmersos en una tela de araña que nos promete la felicidad y el paraíso, siempre que permanezcamos pegados en ella.

—Leire, empieza por donde quieras, yo he limpiado por encima mi cuarto y la cocina. Si quieres puedes meterte a fondo en la planta de arriba mientras yo sigo en la planta baja y me preparo un desayuno. ¿Quieres tomar algo?, ¿un café antes de empezar? —Ágara sonrió disculpándose—. Aún no tengo mucha intendencia.

—Muchas gracias, yo lo primero que hago al levantarme es prepararme un generoso almuerzo, es mi comida favorita, así que tranquila. Si me dices dónde están las cosas de limpieza, me subo y empiezo ya. ¡Ah!, no sé si mi tía te ha dicho que cobro a doce euros la hora, ¿vale?

—Sí, sin problema, aquí en la despensa está todo, coge lo que necesites y, si falta algo, bajo a comprar cuando me duche con agua fría hasta que me traigan el gasoil esta tarde, he venido para quedarme un tiempo así que sin prisa, tú a tu aire que hay para rato y ya lo iremos poniendo limpio y bonito. Uxoa, este valle único y mi madre se lo merecen.

La casona fue poco a poco recobrando su esplendor. Los muebles relucientes daban fe de su gran calidad. El arcón del zaguán, seguramente el mueble más antiguo, tenía tallado en madera un lauburu, cuatro pétalos con apariencia de una flor que representa a las cuatro tribus, lau, «cuatro», y buru, «cabeza». Estaba dibujado en su parte frontal, junto a una delicada talla con el nombre del caserío. Ágara se dejó llevar por una ensoñación imaginando el contenido de ese arcón al paso de los siglos, desde 1605, fecha de celebración de una boda según constaba en un viejo documento llegado de Indias. Cuántos ajuares, mantas, trajes y preciados tesoros habrían dormido allí, al resguardo del frío y las telarañas.

Ahora el arcón estaba vacío y sin visos de haber contenido nada en mucho tiempo.

Las toallas y sábanas necesitaban un buen lavado y Ágara pensó que lo mejor era llevarlas a la tintorería del pueblo. Quería cuidar y mimar la casa, recuperarla del olvido, intentar no pensar en el motivo de su abandono y sí en por qué había permanecido en la familia durante tanto tiempo.

Primero habría que insuflar calor y luz en su maltrecho espíritu y después intentaría hacer lo mismo con el suyo. Seguramente esto le costaría más tiempo, pero eso precisamente era lo que le sobraba. Intentaría no ceder a los cánticos de sirena que a través de su correo la invitaban a volver. Compañeros de trabajo y amigos no entendían esa decisión de aislarse y volver a un sitio lleno de recuerdos que aún haría más difícil recuperar el ánimo y la objetividad que ella necesitaba para enfocar su vida.

«Todo pasa, y tú volverás a tu rutina con algunos vacíos y otras vivencias que te harán sentir de nuevo viva e ilusionada».

Este era el discurso de todos. El miedo a la soledad está tan arraigado en nuestra sociedad que nadie es consciente de que es esa soledad de silencios la que te permite oír tu voz interior, esa voz que ha vivido y crecido contigo y a la que pocas veces escuchas.

Nuestra mente tan racional y pragmática nos domina constantemente haciéndonos creer que su control nos da las claves de la vida y que solo ella nos entrega el poder, en contraposición con un instinto que desde lo más profundo de nosotros emite señales que a veces ignoramos. Es la eterna lucha entre la razón y la intuición, entre el pensamiento y la emoción, entre el miedo controlador y la confianza liberadora. Por supuesto, Ágara lo tenía muy claro, ese era su sitio por el momento y quién sabe si para siempre.

La razón no había sabido encontrar respuestas cuando Ainoa se apagó en el hospital agarrada a su mano y aún con una tibia sonrisa. Su piel querida, su pelo antes espeso y sus rasgos familiares y amados se fueron escapando mientras las lágrimas y los gritos de impotencia de su hermana llenaban la habitación fría y lapidaria del hospital. Jamás pensó en una vida sin ella, sin su mirada color uva y sin su fortaleza silenciosa e inmensa. Volver a casa fue verla por todas partes, descubrir su olor, reconocer sus cosas queridas, fotografías, piezas de cerámica, rastros de sus vivencias, viajes, personas imprescindibles en esa galaxia familiar que siempre la acompañaba.