Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

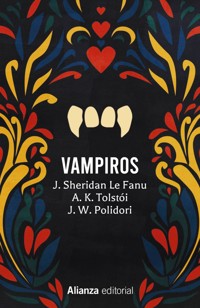

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: 13/20

- Sprache: Spanisch

El concepto que se pierde en la noche de los tiempos y que reza que «la sangre es la vida» encontró su encarnación literaria definitiva en Europa en el siglo XIX. El presente volumen reúne cuatro piezas esenciales del universo vampírico: Carmilla de John Sheridan Le Fanu (1814-1873), cuya atmósfera turbia e inquietante nada tiene que envidiar a la del Drácula de Bram Stoker: El vampiro y La familia del vurdalak, de Alekséi K. Tolstói, dos joyas ocultas a menudo para el amante del género, y, por último, El vampiro, de John W. Polidori (1795-1821), el relato que dio carta de naturaleza a la recuperación de esta icónica figura en la literatura.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vampiros

Índice

Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu

Prólogo

1. Un primer miedo

2. Una huésped

3. Cambiamos impresiones

4. Sus costumbres. Un vagabundo

5. Un parecido maravilloso

6. Una extrañísima angustia

7. Empeoramiento

8. La búsqueda

9. El médico

10. El robo

11. La historia

12. Una petición

13. El leñador

14. El encuentro

15. Ordalía y ejecución

16. Conclusión

El vampiro, de Alekséi K. Tolstói

La familia del vurdalak, de Alekséi K. Tolstói

El vampiro, de John William Polidori

Créditos

Carmilla

Joseph Sheridan Le Fanu

Prólogo

En un documento adjunto al relato que sigue, el doctor Hesselius ha escrito una nota bastante elaborada que acompaña con una referencia a su ensayo acerca del extraño tema sobre el que el manuscrito arroja luz.

Este misterioso tema lo trata, en ese ensayo, con su habitual erudición y agudeza, y de un modo notablemente directo y condensado. Constituirá un volumen de los escritos completos de este hombre extraordinario.

Dado que en este volumen publico el caso tan sólo para interesar a los «legos», no voy a anticiparme en nada a la inteligente dama que lo relata; y, tras debida reflexión, me he decidido, consecuentemente, a abstenerme de presentar ningún précis del razonamiento del sabio doctor, ni extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según lo describe, «no es improbable que tenga que ver con algunos de los más profundos secretos de nuestra existencia dual y de sus estados intermedios».

Cuando descubrí ese documento, sentí vivos deseos de reanudar la correspondencia iniciada tantos años antes por el doctor Hesselius con una persona tan inteligente y escrupulosa como parece haber sido su informante. Para mi gran pesar, sin embargo, supe que la dama había muerto mientras tanto.

Es probable que poco hubiera podido añadir al relato que da a conocer en las páginas siguientes de un modo, hasta donde puedo juzgar, tan concienzudamente detallado.

1

Un primer miedo

En Estiria, aunque no pertenecemos en absoluto a la gente de alcurnia, vivimos en un castillo, o schloss. Una pequeña renta, en esta parte del mundo, da mucho de sí. Ochocientas o novecientas libras anuales hacen maravillas. Muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran colocado entre los ricos en la patria. Mi padre es inglés, y yo llevo un apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio solitario y primitivo, donde todo es tan asombrosamente barato, no veo de qué modo una cantidad de dinero mucho mayor podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades, o incluso a nuestros lujos.

Mi padre perteneció al ejército austríaco, y se retiró con una pensión y su patrimonio, comprando esta residencia feudal y los pequeños dominios en los que se alza; una ganga.

Nada puede ser más pintoresco o solitario. Se yergue sobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino, muy viejo y estrecho, pasa frente a su puente levadizo, que yo jamás vi subido, y a su foso, poblado de percas y surcado por numerosos cisnes; navegan en su superficie blancas flotas de nenúfares.

Dominando todo esto, el schloss muestra su fachada de innumerables ventanas, sus torres y su capilla gótica.

Frente a su puerta, el bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco, y a la derecha un empinado puente gótico permite que el camino salve un riachuelo que serpentea en la sombra a través del bosque.

He dicho que es un sitio muy solitario. Juzgue usted si digo verdad. Mirando desde la puerta de la entrada hacia el camino, el bosque en el que se alza nuestro castillo se extiende quince millas hacia la derecha y doce hacia la izquierda. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas siete de sus millas inglesas hacia la izquierda. El schloss habitado más cercano de alguna relevancia histórica es el del viejo general Spielsdorf, casi a veinte millas hacia la derecha.

He dicho «el pueblo habitado más cercano» porque, tan sólo tres millas hacia el oeste, es decir, en dirección al schloss del general Spielsdorf, hay un pueblo en ruinas, con su curiosa y pequeña iglesia, ahora desprovista de tejado, en cuya nave están las deterioradas tumbas del orgulloso linaje de los Karnstein, ahora extinguido, que en otros tiempos poseyó el igualmente desolado château que, en lo más espeso del bosque, domina las silenciosas ruinas del poblado.

Respecto a la causa que motivó el abandono de ese impresionante y melancólico lugar existe una leyenda que le relataré en otra ocasión.

Ahora le diré hasta qué punto es minúsculo el grupo que integramos los habitantes de nuestro castillo. No incluyo a los criados ni a los subalternos que ocupan dependencias en las edificaciones anexas al schloss. ¡Escuche y asómbrese!: mi padre, que es el hombre más amable del mundo, pero que se está haciendo mayor, y yo, que, en la época de mi relato, tenía sólo diecinueve años. Ocho años han pasado ya desde entonces. Mi padre y yo constituíamos toda la familia en el schloss. Mi madre, una dama estiria, murió siendo yo niña, pero un ama de excelente carácter había estado conmigo casi diría que desde mi primera infancia. No puedo recordar ninguna época en que su rostro grueso y bondadoso no sea una imagen familiar en mi memoria. Era Madame Perrodon, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter suplieron parcialmente, para mí, la ausencia de mi madre, a la que perdí tan pronto que ni siquiera la recuerdo. Éste era el tercer comensal en nuestra mesa. Había un cuarto, Mademoiselle de Lafontaine, una de esas damas a las que ustedes llaman, según creo, «institutrices de educación social». Mademoiselle hablaba francés y alemán, la señora Perrodon francés y un inglés imperfecto; a ello mi padre y yo añadíamos el inglés, el cual, en parte para evitar que se perdiera entre nosotros, y en parte por motivos patrióticos, hablábamos a diario. El resultado de todo ello era una babel que solía hacer reír a los forasteros y que no trataré en absoluto de reproducir en este relato. Había, además, otras dos o tres damitas amigas mías, más o menos de mi misma edad, que nos visitaban de cuando en cuando por períodos más o menos largos; a veces, yo devolvía esas visitas.

Tal era nuestro medio social habitual; pero, naturalmente, había también ocasionales visitas de «vecinos» que vivían a tan sólo cinco o seis leguas de distancia. Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria, puedo asegurárselo.

Mis gouvernantes tenían sobre mí tanto control como pueda usted imaginar en personas tan sensatas que han de encargarse de una muchacha más bien consentida a la que su único progenitor permitía hacer su voluntad prácticamente en todo.

El primer acontecimiento de mi existencia que produjo en mi mente una terrible impresión, que de hecho jamás se ha borrado, fue uno de los primerísimos incidentes de mi vida que puedo recordar. Habrá gente que lo considere tan trivial que no merezca la pena consignarlo aquí. Ya verá usted, sin embargo, en su momento, la razón de que lo mencione. El cuarto de los niños, como lo llamaban, aunque lo tenía entero para mí sola, era una amplia habitación del piso superior del castillo con un alto techo de roble. No debía yo de tener más de seis años cuando cierta noche me desperté y, mirando la habitación en derredor desde la cama, no vi a la doncella que cuidaba de mí. Tampoco estaba allí mi niñera, y me creí sola. No me asusté, porque era una de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantiene en la ignorancia de las historias de fantasmas, de los cuentos de hadas y todas esas leyendas populares que hacen que nos tapemos los ojos cuando la puerta cruje súbitamente o el aleteo de una vela a punto de extinguirse hace bailar en la pared, cerca de nosotros, la sombra de una de las columnas de la cama. Me sentí molesta y ofendida al encontrarme, según entendí, desatendida, y me puse a gimotear como anticipo de un vigoroso estallido de berridos; entonces, para mi sorpresa, vi un rostro solemne, pero muy hermoso, mirándome desde el lado de la cama. Era el rostro de una joven dama arrodillada que tenía las manos bajo la colcha. La miré con una especie de asombro complacido y cesé en mis gimoteos. Me acarició con las manos, luego se tendió a mi lado en la cama y me atrajo hacia sí, sonriendo; de inmediato me sentí deliciosamente confortada y volví a quedarme dormida. Una sensación como si dos agujas se me hundieran profundamente en el pecho me despertó y proferí un fuerte grito. La dama entonces se separó sin apartar de mí su mirada y a continuación se deslizó hacia el suelo y, según creí, se escondió debajo de la cama.

Era la primera vez que me sentía asustada y chillé con todas mis fuerzas. La niñera, la doncella, el ama de llaves, todas acudieron corriendo, y, al oír mi historia, le quitaron importancia, confortándome entre tanto como podían. Pero, aun siendo niña, pude darme cuenta de que sus rostros, de repente pálidos, mostraban una insólita expresión de ansiedad, y vi que miraban debajo de la cama y por todo el cuarto, echaban vistazos debajo de las mesas y abrían los armarios; y el ama de llaves susurró a la niñera: «Ponga la mano en ese hoyo de la cama; aquí se ha tendido alguien con tanta seguridad como que no ha sido usted; todavía está caliente».

Recuerdo que la doncella me acarició, y que las tres me examinaron el pecho allí donde les dije que había sentido el pinchazo, manifestando que no había ninguna señal visible de que tal cosa me hubiera sucedido.

El ama de llaves y las otras dos sirvientas que tenían a su cargo el cuarto de los niños se quedaron allí despiertas toda la noche y, desde aquel día, una sirvienta veló siempre allí hasta que tuve unos catorce años.

Después de aquello estuve muy nerviosa durante un largo tiempo. Llamaron a un médico, que era pálido y muy mayor. ¡Qué bien recuerdo su alargado rostro saturnino ligeramente picado de viruela y su peluca castaña! Durante una buena temporada vino día sí día no a administrarme una medicina que yo, naturalmente, aborrecía.

La mañana después de esta aparición me encontraba en un estado de terror y no consentí que me dejaran sola, pese a ser de día, ni un solo momento.

Recuerdo que mi padre subió y, de pie junto a la cama, habló alegremente, hizo un buen número de preguntas a la niñera y rió de buena gana ante una de las respuestas; me dio unos golpecitos en el hombro, me besó y me dijo que no tuviera miedo, que no había sido más que un sueño y que no podía hacerme daño.

Pero no me tranquilicé, porque yo sabía que la visita de la extraña mujer nohabía sido un sueño; y estaba terriblementeasustada.

Me consoló un poco que la doncella me asegurara que había sido ella la que había venido a verme y se había tendido a mi lado en la cama, y que yo debía estar medio soñando para no haber reconocido su rostro. Pero esto, aunque la niñera lo corroborara, tampoco me dejó del todo satisfecha.

Recuerdo que, en el transcurso de aquel día, un venerable anciano con sotana negra vino a mi habitación con la niñera y el ama de llaves, y que habló un poco con ellas, y conmigo muy amablemente; tenía un rostro muy dulce y afable, y me contó que iban a rezar, yme juntó las manos yquiso que yo dijera en voz baja mientras ellos rezaban: «Señor, escucha estas nuestras plegarias, en el nombre de Jesús». Creo que ésas fueron las palabras exactas, ya que a menudo las repetí para mí, y mi niñera, durante años, me las hizo decir en mis rezos.

Recuerdo perfectamente el dulce rostro pensativo de aquel anciano de cabello blanco, con su sotana negra, de pie en aquella tosca habitación marrón de alto techo, rodeado por el desangelado mobiliario propio de trescientos años atrás, y la escasa luz que entraba a través de la pequeña celosía y nos sumía en la penumbra. Se arrodilló, y las tres mujeres con él, y rezó en voz alta, con una voz vehemente y temblorosa, durante lo que me pareció un largo rato. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento, y aun algo de lo de después me resulta también confuso, pero las escenas que acabo de describir permanecen vívidas como las imágenes aisladas de una fantasmagoría rodeadas por la oscuridad.

2

Una huésped

Le voy a referir ahora algo tan extraño que será precisa toda su fe en mi veracidad para que crea mi historia. Sin embargo, no tan sólo es cierta, sino que es una verdad de la que yo fui testigo ocular.

Era un hermoso atardecer de verano, y mi padre me invitó, como hacía a veces, a dar un pequeño paseo con él por aquel hermoso mirador del bosque que, como he dicho, se encontraba ante el schloss.

–El general Spielsdorf no puede venir a visitarnos tan pronto como yo esperaba –dijo mi padre mientras paseábamos.

El general iba a hacernos una visita de algunas semanas y esperábamos su llegada el día siguiente. Iba a traer consigo a una joven, sobrina y pupila suya, Mademoiselle Rheinfeldt, a la que yo jamás había visto, pero a la que había oído describir como una muchacha realmente encantadora, y en cuya compañía me había prometido yo muchos días felices. Me sentí más decepcionada de lo que una joven que viva en una ciudad o en un vecindario animado pueda siquiera imaginar. Aquella visita, y la nueva amistad que prometía, me habían hecho soñar despierta durante varias semanas.

–¿Y cuándo vendrá? –pregunté.

–No lo hará hasta el otoño. No antes de dos meses, diría yo –respondió él–. Y ahora estoy realmente encantado, querida, de que no hayas podido conocer a Mademoiselle Rheinfeldt.

–¿Y eso por qué? –pregunté, a un tiempo mortificada y curiosa.

–Porque la pobre damita ha muerto –repuso–. Me había olvidado por completo de que no te lo había dicho, pero no estabas en la sala cuando esta tarde recibí la carta del general.

Aquello me afectó mucho. El general Spielsdorf había mencionado en su primera carta, cinco o seis semanas antes, que la muchacha no se encontraba todo lo bien que él habría deseado, pero nada sugería ni la más remota sospecha de que corriera algún peligro.

–Aquí está la carta del general –me dijo mi padre al tiempo que me la tendía–. Me temo que está muy apenado; la carta parece haber sido escrita en un estado muy parecido al desvarío.

Nos sentamos en un tosco banco, a la sombra de unos magníficos tilos. El sol se ponía, con todo su melancólico esplendor, tras el horizonte boscoso, y el riachuelo que fluye junto a nuestra casa y pasa bajo el empinado y viejo puente que he mencionado serpenteaba a través de grupos de majestuosos árboles, reflejando en su corriente, casi a nuestros pies, el escarlata que se desvanecía en el cielo. La carta del general Spielsdorf era tan extraordinaria, tan vehemente y, en algunos puntos, tan contradictoria, que, aun después de leerla dos veces (la segunda de ellas en voz alta a mi padre), seguí viéndome incapaz de comprenderla, como no fuera suponiendo que el dolor le había trastornado la mente. Decía así:

«He perdido a mi amada hija, porque como tal la quería. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Bertha no he podido escribirle. Antes no tuve idea del peligro que corría. La he perdido, y ahora lo sé todo, pero demasiado tarde. Murió en la paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de una bienaventurada eternidad. El diablo que traicionó nuestra ciega hospitalidad ha sido la causa de todo. Pensé que acogía en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una compañera encantadora para mi desaparecida Bertha. ¡Cielo santo! ¡Qué loco he sido! Doy gracias a Dios de que mi niña muriera sin la menor sospecha de la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin siquiera conjeturar la naturaleza de su mal y la maldita pasión de la causante de toda esta desgracia. Dedicaré lo que me quede de vida a perseguir y aniquilar a un monstruo. Me dicen que puedo albergar esperanzas de cumplir mi legítimo y piadoso propósito. En este momento, apenas tengo un leve destello de luz para guiarme. Maldigo mi arrogante incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi obstinación... Todo... demasiado tarde. Ahora no puedo escribir ni hablar de forma coherente. Desvarío. En cuanto me recobre un poco, pienso dedicarme durante un tiempo a investigar, y eso posiblemente me lleve a Viena. En algún momento del otoño, dentro de dos meses, o antes si vivo, le veré... Es decir, si usted me lo permite. Entonces le contaré todo lo que apenas me atrevo ahora a poner por escrito. Adiós. Rece por mí, querido amigo».

De este modo terminaba aquella extraña carta. Aunque yo jamás había visto a Bertha Rheinfeldt, los ojos se me llenaron de lágrimas ante la inesperada noticia; me sentí muy afectada, y también profundamente desilusionada.

El sol se había puesto ya y nos rodeaba el crepúsculo cuando devolví a mi padre la carta del general.

Era un anochecer apacible y claro, y nos entretuvimos especulando sobre los posibles significados de las abruptas e incoherentes frases que acababa de leer. Anduvimos casi una milla hasta llegar al camino que pasa ante el schloss, y para entonces la luna brillaba espléndida. En el puente levadizo nos encontramos con Madame Perrodon y Mademoiselle de Lafontaine, que habían salido, la cabeza descubierta, a disfrutar del magnífico claro de luna.

Oímos sus voces parloteando en animado diálogo mientras nos acercábamos. Nos unimos a ellas en el puente levadizo, y nos volvimos para admirar con ellas el hermoso panorama.

El claro que acabábamos de atravesar se abría ante nosotros. A nuestra izquierda, el estrecho camino serpenteaba bajo grupos de árboles soberbios y se perdía de vista en la espesura del bosque. A la derecha, el mismo camino cruza el empinado y pintoresco puente, cerca del cual se yergue una torre en ruinas que en otros tiempos guardó aquel paso, y al otro lado del puente se alza una abrupta eminencia cubierta de árboles, entre cuyas sombras asoman algunas rocas grises cubiertas de tupida hiedra.

Sobre el prado y la tierra baja, una delgada película de bruma se deslizaba como humo, cubriendo las distancias con un velo transparente; y, aquí y allí, podíamos ver el río relumbrar débilmente a la luz de la luna.

No es posible imaginar una escena más apacible y tranquila. Las noticias que acababa de recibir la hacían melancólica; pero nada podía turbar su carácter de profunda serenidad ni el esplendor y la vaguedad, mágicos, del panorama.

Mi padre, que apreciaba lo pintoresco, y yo mirábamos en silencio la extensión que se abría ante nosotros. Las dos buenas institutrices, algo más atrás de donde estábamos, comentaban la escena y se admiraban de la luna.

Madame Perrodon era gorda, de mediana edad y romántica, y hablaba y suspiraba poéticamente. Mademoiselle de Lafontaine, como digna hija de su padre, que era un alemán supuestamente psicólogo, metafísico y un tanto místico, mencionó que, cuando la luna brillaba con una luz tan intensa, era bien sabido que era señal de una especial actividad espiritual. El efecto de la luna llena con semejante resplandor era múltiple. Actuaba sobre los sueños, actuaba sobre la locura intermitente, actuaba sobre la gente nerviosa; ejercía asombrosas influencias físicas relacionadas con la vida. Mademoiselle contó que su primo, que era oficial en un buque mercante, tras descabezar un sueñecito en cubierta tendido boca arriba, dándole de lleno en la cara la luz de la luna, se había despertado con las facciones horriblemente contraídas hacia un lado después de soñar que una vieja le arañaba la mejilla; y su fisonomía jamás había recobrado enteramente su equilibrio.

–La luna, esta noche –dijo–, rebosa influencias ódicas1 y magnéticas... Fíjense, si miran hacia atrás, hacia la fachada del schloss, cómo todas sus ventanas brillan y titilan con ese resplandor plateado, como si manos invisibles hubieran iluminado las habitaciones para recibir a invitados fantásticos.

Existen estados de espíritu indolentes en los que, hallándonos poco inclinados a hablar, la charla de otros resulta agradable para nuestros oídos desatentos, y yo me limitaba a mirar, complaciéndome en el retiñir de la conversación de aquellas damas.

–Me ha entrado uno de mis estados de abatimiento –dijo mi padre tras un silencio; y, citando a Shakespeare, al que, con el fin de conservar nuestro inglés, solía leer en voz alta, añadió–:

»“En verdad no sé por qué estoy tan triste. Me irrita, y decís que a vosotros también; mas por qué ha sido... Me ha venido, tan sólo”2...

»He olvidado el resto. Pero siento como si alguna gran desventura pendiera sobre nosotros. Supongo que la afligida carta del pobre general tiene algo que ver.

En aquel momento el inusual sonido producido por las ruedas de un carruaje y muchos cascos de caballo llamó nuestra atención.

Parecía acercarse por la elevación de terreno que domina el puente, y la comitiva no tardó en asomar por aquel punto. Primero cruzaron el puente dos jinetes; luego lo hizo un carruaje tirado por cuatro caballos, y, a continuación, dos jinetes más.

Se trataba, al parecer, del carro de viaje de una persona de rango, e inmediatamente todos quedamos absortos ante aquel infrecuente espectáculo. En cuestión de instantes creció todavía más nuestro interés, ya que, justo cuando el carruaje había sobrepasado el punto más alto del empinado puente, uno de los caballos que iban delante se asustó, contagió su pánico a los demás, y, tras una o dos embestidas, todo el tiro rompió en un salvaje galope, y, abalanzándose por entre los jinetes que iban delante, se lanzó con un ruido atronador por el camino en dirección hacia nosotros a la velocidad del huracán.

La excitación de la escena se hacía aún más penosa por los nítidos y largos chillidos de una voz femenina provenientes de la ventana del carruaje.

Todos nos adelantamos, llenos de curiosidad y horror; mi padre en silencio, nosotras profiriendo diversas exclamaciones de terror.

Nuestra expectación no duró mucho. Justo antes de llegar a la altura del puente levadizo del castillo, en el camino por el que venía el carruaje, se alza junto a la calzada un magnífico tilo y al otro lado se yergue una vieja cruz de piedra, cuya visión hizo a los caballos, que iban ya a un paso realmente aterrador, desviarse de tal modo que una de las ruedas del carruaje tropezó con las raíces del árbol que sobresalían.

Sabía lo que iba a ocurrir. Me tapé los ojos, incapaz de mirar, y volví el rostro; en ese mismo instante, oí gritar a mis dos amigas, que habían avanzado un poco más.

La curiosidad me hizo abrir los ojos, y vi una escena de total confusión. Dos de los caballos estaban en el suelo, el carruaje yacía sobre uno de sus lados, con dos ruedas girando en el aire, los hombres estaban ocupados desenganchando los caballos y una dama, de aspecto y presencia dominantes, había salido del carruaje y permanecía de pie, inmóvil, con las manos entrelazadas, llevándose de vez en cuando a los ojos el pañuelo que sostenía en ellas. A través de la puerta del carruaje izaban a una joven que parecía sin vida. Mi viejo y querido padre se encontraba ya al lado de la dama de más edad, sombrero en mano, ofreciéndole sin duda su ayuda y poniendo a su disposición el schloss. La dama parecía no oírle ni tener ojos más que para la delgada muchacha que acababan de tender en el suelo, junto a la pendiente de la ribera.

Me acerqué; la joven estaba en apariencia conmocionada, pero indudablemente vivía. Mi padre, que se jactaba de tener algo de médico, le había puesto los dedos en la muñeca y aseguraba a la dama, que decía ser su madre, que su pulso, aunque débil e irregular, era todavía, sin lugar a dudas, perceptible. La dama juntó las manos y miró hacia arriba, como en un momentáneo transporte de gratitud, pero al instante volvió a adoptar esa actitud teatral que, según pienso, es la natural en algunas personas.

Era lo que se dice una mujer de buena presencia para sus años, y debía de haber sido hermosa; era alta, pero no delgada; iba vestida de terciopelo negro, y se veía un tanto pálida, pero su rostro tenía una expresión orgullosa y autoritaria, ahora extrañamente agitada.

–¿Ha habido nunca nadie tan desgraciado? –oí que decía, con las manos juntas, mientras me acercaba–. Heme aquí, en un viaje de vida o muerte, en el que perder una hora puede significar la pérdida de todo. Quién sabe cuánto tiempo llevará que mi hija se recupere lo suficiente para proseguir viaje. Debo dejarla; no puedo, no me atrevo a demorarme. ¿A qué distancia, caballero, si puede decírmelo, se encuentra el pueblo más cercano? Debo dejarla allí; y no veré a mi niña, ni siquiera sabré de ella, hasta mi regreso, dentro de tres meses.

Me así a la chaqueta de mi padre, y le susurré vehementemente al oído:

–¡Oh, papá! Dile que la deje con nosotros... Sería maravilloso. Hazlo, por favor.

–Si Madame aceptara confiar a su hija al cuidado de mi hija y de su buena gouvernante, Madame Perrodon, y le permitiera quedarse como nuestra huésped, bajo mi responsabilidad, hasta su regreso, nos concedería con ello una distinción a la que haríamos honor, y la trataríamos con todo el cuidado y la devoción que merece tan sagrada confianza.

–Yo no puedo hacer eso, caballero; sería abusar demasiado, y sin consideración alguna, de su amabilidad y caballerosidad –dijo la dama, confusa.

–Sería, por el contrario, otorgarnos un gran favor en el momento en que más lo necesitamos. Mi hija acaba de sufrir la contrariedad de una penosa desgracia en relación con una visita de la que, desde hacía tiempo, esperaba obtener una gran felicidad. Si confía a esta joven dama a nuestro cuidado, será su mejor consuelo. El pueblo más cercano en su camino está lejos y no posee ningún hospedaje donde usted pueda pensar en dejar a su hija; tampoco puede permitir que prosiga viaje durante un largo trayecto sin ponerla en peligro. Si, como dice, no puede usted suspender su viaje, no le queda más remedio que separarse de ella esta noche, y ningún sitio con mayores y más sinceras garantías de cuidados y ternura para ello que nuestra casa.

Había algo tan distinguido en el porte y figura de aquella dama, algo incluso tan imponente, y en sus modales tan fascinante, que conseguía impresionar a cualquiera y llevarle a la convicción de que era persona de importancia, dejando totalmente de lado la suntuosidad de su comitiva.

Para entonces, el carruaje volvía a estar en su posición correcta, y los caballos, completamente calmados, sujetos a sus tiros.

La dama dirigió a su hija una mirada que me pareció no ser todo lo afectuosa que hubiera sido de esperar teniendo en cuenta el comienzo del episodio; luego le hizo a mi padre una leve seña con la cabeza y se apartó con él algunos pasos, donde no pudieran ser oídos; allí le habló con expresión rígida y severa, en nada semejante a aquella que había adoptado hasta entonces.

Yo estaba realmente asombrada de que mi padre pareciera no percibir el cambio, y también tenía una indecible curiosidad por saber qué le estaba diciendo, casi al oído, con tanta gravedad y firmeza. Dos o tres minutos como mucho, creo, empleó en aquel menester; luego se volvió, y dio unos pocos pasos hasta donde yacía su hija, asistida por Madame Perrodon. Se arrodilló un momento junto a ella y le susurró al oído, según supuso Madame, una breve bendición; luego, tras besarla apresuradamente, volvió a subir al carruaje, cerraron la puerta, los lacayos, con espléndidas libreas, se subieron detrás de un salto, los jinetes de vanguardia picaron espuelas, los postillones hicieron chasquear sus látigos, los caballos corvetearon y rompieron súbitamente en un brioso trote que amenazaba con no tardar en volver a convertirse en galope, y el carruaje se alejó velozmente, seguido, al mismo ritmo rápido, por los dos jinetes de retaguardia.

1. Relativas a la fuerza «od», término con que el barón Karl von Reichenbach (1788-1869), químico de completa formación científica, designaba lo que vendría a ser un fluido o energía vital responsable del aura y otros fenómenos psicobiológicos. (N. del E.)

2. El mercader de Venecia, I, 1. (N. del E.)

3

Cambiamos impresiones

Seguimos el cortège con la mirada hasta que se perdió, ligero, en el bosque brumoso, y el sonido de los cascos y las ruedas se extinguió en el silencioso aire nocturno.

Para asegurarnos de que la aventura no había sido la ilusión de un momento, no quedaba más que la joven dama, que, precisamente en aquel momento, abría los ojos. Yo no pude verlo, porque tenía su rostro vuelto hacia otro lado, pero levantó la cabeza y miró, sin duda, a su alrededor; oí entonces una voz muy dulce preguntar quejumbrosamente:

–¿Dónde está mamá?

Nuestra buena Madame Perrodon le respondió con ternura, y añadió algunas palabras para confortarla. Luego la oí preguntar:

–¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es éste? –y, después, dijo–: No veo el carruaje; ¿y Matska? ¿Dónde está?

Madame le respondió todas las preguntas en la medida en que las entendía; y, gradualmente, la joven fue recordando cómo se había producido el percance, y le satisfizo saber que ninguno de los que iban dentro del carruaje ni acompañándolo estaba herido; y, al enterarse de que su madre la había dejado allí hasta su regreso al cabo de unos tres meses, se echó a llorar.

Yo iba a añadir mis consuelos a los de Madame Perrodon cuando Mademoiselle de Lafontaine me puso la mano en el brazo, diciendo:

–No se acerque; en estos momentos una persona es lo máximo que puede admitir para conversar; la más mínima excitación podría agotarla.

En cuanto estuviera confortablemente instalada en la cama, pensé, correría a su habitación para verla.

Mi padre, entre tanto, había enviado a un criado a caballo en busca del médico, que vivía a unas dos leguas; y se preparaba ya un dormitorio para acoger a la joven dama.

Entonces la forastera se puso en pie, y, apoyándose en el brazo de Madame, cruzó lentamente el puente levadizo y franqueó la puerta del castillo.

La servidumbre esperaba en el vestíbulo para recibirla y fue conducida inmediatamente a su habitación.

La estancia que habitualmente utilizábamos como salón es alargada y tiene cuatro ventanas que, por encima del foso y del puente levadizo, miran al panorama boscoso que antes he descrito.

Tiene un viejo mobiliario de roble tallado, con grandes armarios también tallados, y las sillas están tapizadas con terciopelo de Utrecht de color escarlata. Las paredes están cubiertas con grandes tapices rodeados de marcos dorados, cuyos personajes son de tamaño natural y visten atuendos antiguos y muy curiosos, y los temas representados son de caza, cetrería y otros, generalmente festivos. No es tan imponente como para que deje de ser sumamente cómodo, así que allí tomábamos el té, porque, con su habitual inclinación patriótica, mi padre insistía en que la bebida nacional figurara de ordinario junto con el café y el chocolate.

Allí nos instalamos aquella noche y, con las velas encendidas, hablamos de la reciente aventura.

Madame Perrodon y Mademoiselle de Lafontaine formaban parte de nuestro grupo. La joven forastera apenas cayó en la cama quedó sumida en un profundo sueño, y la habían dejado al cuidado de una criada.

–¿Qué le parece nuestra huésped? –pregunté a Madame en cuanto entró–. Cuéntemelo todo de ella.

–Me gusta muchísimo –respondió Madame–. Casi diría que es la criatura más bonita que jamás haya visto; como de su edad, y muy gentil y afable.

–Es increíblemente hermosa –intervino Mademoiselle, que se había asomado un momento a la habitación de la forastera.

–¡Y qué voz tan dulce! –añadió Madame Perrodon.

–¿No observaron a otra mujer dentro del carruaje cuando volvieron a ponerlo de pie? –inquirió Mademoiselle–. Una que no salió, y que sólo miraba por la ventanilla.

No, no la habíamos visto.

Entonces describió a una mujer muy desagradable vestida de negro y con una especie de turbante de colores en la cabeza, que no había parado de mirar todo el tiempo por la ventanilla del carruaje, haciendo gestos y muecas de burla hacia las damas, con unas pupilas que brillaban en unos grandes ojos blancos, y que enseñaba los dientes como si estuviera enfurecida.

–¿Observaron qué chusma tan malcarada hacían los sirvientes? –preguntó Madame.

–Sí –dijo mi padre, que acababa de entrar–, unos tipos tan feos y de aspecto tan vil como no había visto en mi vida. Espero que no roben a la pobre dama en el bosque. Son tipos listos, sin embargo; lo pusieron todo en orden en un minuto.

–Yo diría que estaban cansados por el viaje –dijo Madame–. Además de tener un aspecto maligno, sus caras eran extrañamente delgadas, sombrías y hoscas. Soy muy curiosa, lo confieso; pero diría que la joven dama nos lo contará todo mañana, si se ha recobrado lo suficiente.

–No creo que lo haga –dijo mi padre, con una misteriosa sonrisa y un pequeño movimiento de cabeza, como si supiera más de lo que nos decía.

Aquello me causó todavía más curiosidad acerca de lo que entre él y la dama vestida de terciopelo negro había sucedido en la breve pero intensa entrevista que había precedido a su partida.

Apenas estuvimos solos, le supliqué que me lo contara todo. Mi padre no necesitó que le apremiara demasiado.

–No hay ninguna razón especial por la que no pueda contártelo. Ponía reparos a que nos hiciéramos cargo del cuidado de su hija, porque decía que era de salud delicada, y nerviosa, aunque no padece ninguna clase de ataques (dijo esto por propia iniciativa) ni tiene visiones; de hecho, está perfectamente cuerda.

–¡Qué extraño que te dijera todo eso! –intervine–. No había ninguna necesidad.

–De cualquier modo, me lo dijo –dijo él, riendo–, y, puesto que deseas saber todo lo que ocurrió, que, a decir verdad, fue muy poco, voy a contártelo. Dijo, entonces: «Estoy haciendo un largo viaje de importancia vital»(y subrayó esta palabra), «rápido y de incógnito; volveré por mi hija dentro de tres meses; entre tanto, ella guardará el secreto acerca de quiénes somos, de dónde venimos, y por qué viajamos». Eso fue todo lo que dijo. Hablaba un francés perfecto. Cuando dijo la expresión «de incógnito», calló unos segundos mientras me miraba fijamente a los ojos. Imagino que para ella este punto es muy importante. Ya viste lo deprisa que se fue. Espero no haber hecho una auténtica estupidez al asumir la responsabilidad de esa damita.

En cuanto a mí, estaba encantada. Anhelaba verla y hablarle, y sólo esperaba a que el médico me diera permiso para hacerlo. Ustedes, los que viven en ciudades, no pueden hacerse ni idea de hasta qué punto una nueva amistad es todo un acontecimiento en una soledad como la que nos rodeaba.

El médico no llegó hasta cerca de la una, pero me hubiera sido tan imposible haberme ido a la cama y dormir como alcanzar a pie el carruaje en el que la princesa de terciopelo negro se había marchado.

Cuando el médico bajó al salón, fue para dar un informe muy favorable de su paciente. Estaba en aquel momento despierta, su pulso era del todo normal, y se encontraba, en apariencia, perfectamente. No había sufrido ninguna herida, y la pequeña conmoción nerviosa había desaparecido por completo. Desde luego, no podía hacerle ningún daño el que yo la viera, si ambas lo deseábamos; y, con esta autorización, mandé de inmediato a averiguar si me permitiría hacerle una visita de unos pocos minutos en su habitación.

La criada volvió inmediatamente para comunicar que nada le gustaría más.

Puede usted estar seguro de que no tardé en hacer uso de aquel permiso.

Nuestra visitante ocupaba una de las habitaciones más hermosas del schloss. Era, quizá, un tanto imponente. Frente al pie de la cama había un sombrío tapiz que representaba a Cleopatra con el áspid junto a su pecho, y a lo largo de las otras paredes podían verse otras solemnes escenas clásicas un poco desvaídas. No obstante, en la habitación había también tallas doradas y otros elementos de decoración de rico y variado colorido que compensaban más que sobradamente la lobreguez de aquellos viejos tapices.

Había velas junto al lecho. Ella estaba incorporada; su bonita y delgada figura estaba envuelta en un suave camisón de seda, bordado con flores, y forrado con una gruesa guata de seda, que su madre había arrojado a sus pies mientras yacía en el suelo.

¿Qué fue lo que, cuando llegué junto al lecho y habiendo apenas iniciado mi breve saludo, me hizo enmudecer en un instante y retroceder uno o dos pasos ante ella? Se lo diré.

Vi el mismísimo rostro que me había visitado por la noche en mi infancia, que permanecía grabado en mi memoria y acerca del cual durante tantos años había cavilado con horror tan a menudo, cuando nadie sospechaba lo que estaba pensando.

Era un rostro bonito, incluso hermoso; y, en el primer momento en que lo vi, tenía la misma expresión melancólica.

Pero aquella expresión se iluminó casi al instante con una sonrisa extraña e inmóvil, como si me reconociera.

Permanecimos en silencio durante un largo minuto, y, finalmente, ella habló; yono podía.

–¡Es maravilloso! –exclamó–. Hace doce años, vi su rostro en un sueño y me ha obsesionado desde entonces.

–¡Maravilloso, realmente! –repetí yo, superando con esfuerzo el horror que, durante un rato, me había dejado sin habla–. Hace doce años, ya fuera visión o realidad, yo también la vi. No he podido olvidar su rostro. Lo he tenido siempre presente desde entonces.

Su sonrisa se había hecho más dulce. Fuera lo que fuese lo que viera yo de extraño en ella, había desaparecido, y sus mejillas con hoyuelos eran ahora encantadoramente hermosas y sugerentes.

Me sentí tranquilizada, y proseguí por las vías que la hospitalidad aconsejaba, dándole la bienvenida y expresándole cuánto placer nos había proporcionado su accidental llegada y especialmente la felicidad que representaba para mí.

La cogí de la mano mientras hablaba. Yo era un poco tímida, como suele serlo la gente solitaria, pero la situación me hizo elocuente, e incluso audaz. Ella me apretó la mano, la tomó entre las suyas, y sus ojos brillaron mientras, mirando vivamente a los míos, volvía a sonreír y se sonrojaba.

Respondió muy gentilmente a mi bienvenida. Me senté a su lado, todavía sorprendida, y dijo:

–Debo contarle la visión que tuve de usted; ¡es tan extraño que tanto usted como yo hayamos tenido, cada cual de la otra, un sueño tan vivo; que ambas nos hayamos visto, usted a mí y yo a usted, mirándonos tal como ahora nos miramos, cuando, claro está, éramos tan sólo niñas! Yo era una niña de unos seis años cuando me desperté de un sueño confuso e inquieto y me encontré en una habitación que, a diferencia de la mía, tenía toscos zócalos de madera oscura, y armarios, y sillas, y bancos todo alrededor. Pensé que los lechos estaban todos vacíos y que en toda la habitación no había nadie aparte de mí; y después de mirar en torno durante algún rato, y tras admirar especialmente un candelabro de hierro con dos brazos que sin duda alguna podría reconocer, me arrastré debajo de una de las camas para llegar hasta la ventana; pero cuando salí de debajo de la cama y me incorporé, oí gritar a alguien; y cuando levanté la mirada, estando todavía de rodillas, la vi a usted,sin duda alguna era usted... tal como la veo ahora: una jovencísima y hermosa dama, de cabellos de oro y grandes ojos azules, y unos labios... tus labios... tú, tal como estás ahora. Tu belleza me fascinó; me encaramé a la cama y te rodeé con mis brazos, y creo que ambas nos quedamos dormidas. Me despertó un grito; tú estabas sentada en la cama, gritando. Yo me asusté y me dejé caer al suelo, y me pareció perder el conocimiento durante unos momentos; y, cuando volví en mí, me encontré de nuevo en mi cuarto, en casa. No he olvidado tu cara desde entonces. No podría engañarme ningún parecido. Tú eresla dama que yo vi.

Me tocó a mí entonces relatar mi correspondiente visión, cosa que hice ante el no disimulado asombro de mi nueva amiga.

–No sé quién debería asustarse más de la otra –dijo, volviendo a sonreír–. Si fueras menos bonita, creo que tendría mucho miedo de ti, pero, siendo como eres, y siendo tanto tú como yo tan jóvenes, tengo la sensación de haberte conocido hace tan sólo doce años, y de tener ya el derecho a intimar contigo; de cualquier modo, me parece como si hubiéramos estado predestinadas, desde nuestra primera infancia, a ser amigas. Me pregunto si tú te sentiste tan extrañamente atraída hacia mí como yo hacia ti; yo nunca he tenido una amiga... ¿tendré por fin una? –suspiró, y sus hermosos ojos oscuros me miraron apasionadamente.

Ahora bien, lo cierto es que sentía una sensación extraña hacia la hermosa forastera. Me sentía, para usar sus palabras, «atraída hacia ella», pero había también algo de repulsión. En ese sentimiento ambiguo, sin embargo, la atracción prevalecía inmensamente. Me interesaba y me fascinaba. ¡Era tan hermosa y tan indescriptiblemente atractiva!

Advertí que cierta languidez y cansancio la invadían y me apresuré a desearle las buenas noches.

–El médico piensa –añadí– que deberías tener a una doncella velándote esta noche; una de las nuestras está esperando, y ya verás que es una chica muy dispuesta y sosegada.

–Eres muy amable, pero no podría dormir. Me siento incapaz de hacerlo con una criada en la habitación. No necesitaré ninguna ayuda... Y, te voy a confesar mi debilidad, me atormenta el terror a los ladrones. Robaron nuestra casa en una ocasión, y asesinaron a dos criados; de modo que siempre cierro con llave mi habitación. Se ha convertido en una costumbre... Y pareces tan amable que estoy segura de que me perdonarás. Veo que hay llave en la cerradura.

Me estrechó fuertemente entre sus hermosos brazos durante unos momentos y me susurró al oído:

–Buenas noches, querida, me cuesta separarme de ti, pero buenas noches; mañana, aunque no temprano, volveré a verte.

Se dejó caer sobre la almohada con un suspiro, y sus bonitos ojos me siguieron con una mirada amorosa y melancólica; luego repitió, en un murmullo:

–Buenas noches, querida amiga.

Cuando se es joven, se siente simpatía, e incluso se ama, por impulso. Yo me sentía halagada por la evidente, aunque todavía inmerecida, afición que sentía por mí. Me gustaba la confianza con que me había acogido de inmediato. Ella estaba decidida a que fuéramos amigas muy íntimas.

Llegó el día siguiente y volvimos a vernos. Yo estaba encantada con mi compañera; y lo estaba en muchos sentidos.

Su aspecto no perdía nada a la luz del día: era, indudablemente, la persona más hermosa que yo hubiera visto jamás, y el desagradable recuerdo del rostro que se me apareció en mi sueño infantil había perdido el efecto de su primer e inesperado reconocimiento.

Ella me confesó que había sufrido una impresión similar al verme, así como la misma tenue antipatía que en mi interior se había mezclado con la admiración que sentía por ella. Y reímos juntas de nuestros pasajeros terrores.

4

Sus costumbres. Un vagabundo

Ya le he dicho que estaba encantada con ella en la mayor parte de las cosas.

Había otras que no me gustaban tanto.