Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Жизнь замечательных людей

- Sprache: Russisch

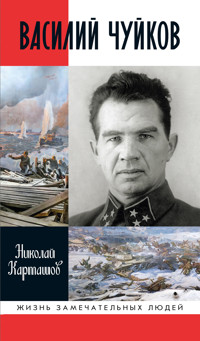

Дважды Герой Советского Союза маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков принадлежит к славной когорте блестящих военачальников и полководцев Великой Отечественной войны. В дни Сталинградской битвы, особенно при защите Сталинграда, имя Чуйкова и бойцов его 62-й армии стало символом несокрушимого русского духа, свидетельством стойкости, мужества, героизма и силы нашего народа. Для гитлеровских стратегов истоки такого явления так и остались неразгаданными. А Чуйков со своей армией, выстояв, пошел дальше, освобождая Донбасс, Украину, Польшу от фашистской нечисти, и дошел до Берлина. В послевоенные и последующие годы Василий Иванович отдал всего себя без остатка служению Отечеству, патриотом которого он оставался до конца своей жизни

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Николай Карташов

ВАСИЛИЙ ЧУЙКОВ

МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023

Информацияот издательства

Автор и издательство выражают благодарность за помощь в создании книги сотрудникам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, музея-заповедника «Сталинградская битва», а также персонально директору муниципального учреждения «Дом-музей В. И. Чуйкова» В. С. Пономареву и внуку прославленного маршала Н. В. Чуйкову

Издание осуществлено при поддержке Администрации Волгоградской области

Карташов Н. А.

Василий Чуйков / Николай Карташов. — М.: Молодая гвардия, 2023. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1955).

ISBN 978-5-235-05033-4

Дважды Герой Советского Союза маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков принадлежит к славной когорте блестящих военачальников и полководцев Великой Отечественной войны. В дни Сталинградской битвы, особенно при защите Сталинграда, имя Чуйкова и бойцов его 62-й армии стало символом несокрушимого русского духа, свидетельством стойкости, мужества, героизма и силы нашего народа. Для гитлеровских стратегов истоки такого явления так и остались неразгаданными. А Чуйков со своей армией, выстояв, пошел дальше, освобождая Донбасс, Украину, Польшу от фашистской нечисти, и дошел до Берлина. В послевоенные и последующие годы Василий Иванович отдал всего себя без остатка служению Отечеству, патриотом которого он оставался до конца своей жизни.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

16+

© Карташов Н. А., 2023

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2023

Глава 1

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН

Годы моей юности начались с котомки за спиной. В двенадцать лет я ушел из дому в Питер зарабатывать на кусок хлеба. Прощание с отцовским домом означало для меня расставание с детством. Я вступал в пору самостоятельной трудовой жизни.

В.И. Чуйков

Города и веси, как и люди, имеют свою судьбу. И все в этой судьбе, словно в клубке, плотно переплетено: радости и горести, обретения и потери… Небольшой поселок, прежде село, с красивым названием Серебряные Пруды — не исключение. История этого населенного пункта, расположенного на самом краю Московской области1, насчитывает несколько веков. На гербе Серебряных Прудов — осетр, серп и бердыш. Они символизируют местную полноводную реку с названием Осётр, сельскохозяйственный район и военное прошлое села, которое известно еще с XVI века.

Как свидетельствуют документы, в 1571 году, когда войско крымского хана Девлет-Гирея разгромило русскую рать под Москвой, а сам город захватчики превратили в пепел, царь Иван Грозный принял решение об укреплении южных границ и реорганизации сторожевой службы. «Для бережения от татарских набегов Московского государства» началось возведение Большой засечной черты от Рязани до Тулы. Она состояла из полос естественных заграждений — рек, лесов, болот, озер и оврагов, которые на опасных направлениях соединялись между собой искусственными сооружениями — лесными завалами, или засеками, рвами, частоколами. Этот оборонительный рубеж был «скреплен» служивыми людьми острогами — стенами из больших, вкопанных в землю дубовых бревен, заостренных кверху. По территории нынешнего Серебряно-Прудского района пролегала Почесская и частично Оленковская засеки. Укрепленным засечным пунктом того времени в числе прочих являлись и Серебряные Пруды. Однако в XVII веке границы Московского царства стали постепенно отодвигаться к его южным окраинам и Большую засечную черту, утратившую свое стратегическое значение, сменила Белгородская засечная черта.

В эпоху Ивана Грозного Серебряные Пруды именовали просто Прудами, о чем в писцовой книге города Венева и Веневского уезда Тульской губернии за 1571—1572 годы засвидетельствовано: «Деревня Пруды на Ржавце, а в ней крестьян 3 двора, да 4 двора пустые, пашни в поле доброй земли 25 четьи да дикого поля 15 четьи, лесы — дубравы и присадные 5 десятин». Прилагательное «Серебряные» прибавилось гораздо позже.

Существует несколько версий, объясняющих топонимику этого населенного пункта. Одна из них связана с Екатериной II. Краеведы и местные жители рассказывают, что во время своей поездки со светлейшим князем Григорием Потемкиным в Таврию Екатерина II проезжала по здешним местам и обратила внимание на наличие множества водоемов. В свете яркой луны они переливались настоящим серебром. Глядя на эту красоту, императрица радостно воскликнула: «Да ведь они серебряные!» И тут же повелела прибавить к названию «Пруды» слово «Серебряные». По другой версии, в Прудах находился пункт сбора торговых пошлин, которые торговый люд должен был оплачивать серебром, от этого село Пруды и получило эпитет «серебряные».

Но кроме этих, безусловно, интересных легенд, есть документальные источники. В писцовой приправочной книге Рязанского уезда за 1594 год говорится: «За боярином за князем Борисом Конбулатовичем Черкасским, а преж того было за князем Борисом Серебреным, а после князя Бориса отписано было на государя, село Пруды на реке на Осётре и на речке на Осоту…» Именно на упомянутый документ опираются специалисты, когда возникают вопросы по поводу названия населенного пункта. То есть считают они, от первого вотчинника князя Бориса Васильевича Серебряного и пошло название Серебряные Пруды. И такие доказательства трудно опровергнуть. Позднее владевших селом род князей Оболенских-Серебряных прославил в своем знаменитом романе «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного» граф Алексей Константинович Толстой.

С той далекой поры Серебряные Пруды ни разу не меняли своего названия. Село, начинавшее жить в XVI веке трудно, дозорно, к концу XIX — началу XX века стало крупным населенным пунктом, в котором проживало чуть более 4 тысяч человек. По числу жителей Серебряные Пруды превышали даже население уездного города Венева. Потомки засечных сторожей, пищальников, желдаков, казаков, пушкарей и прочих служивых людей растили хлеб, занимались плотницким делом, рыболовством, шили обувь… В описании села того периода сказано: «Кроме земледелия, многие занимаются различными ремеслами на сторонах: есть плотники, сапожники, работают на заводах и фабриках». Одновременно Серебряные Пруды были крупным торговым селом, где в основном торговали зерном и скотом. Кроме того, здесь имелись винокуренные заводы, а также железнодорожная станция, через нее в конце ХIХ века пошли первые поезда.

Само село раскинулось в долине уже названной реки Осётр. Центральная ее часть с прямыми улицами, домами под тесовыми и железными крышами обосновалась на правом берегу. Здесь жил в основном состоятельный слой — купцы, торговцы, мелкие чиновники, прасолы, мастеровые. Тут же, в центре, просторная площадь с магазинами, лавками, торговыми рядами, складами… И, как положено, церковь, куда народ, крестясь, тянулся по святым праздникам со всей округи.

На левом берегу реки, по крутому косогорью и в низине, находилась другая часть села, прозванная Кайманьевской Вытью. Название это возникло от подати, которую приходилось платить еще в эпоху Ивана Грозного здешним жителям. Левобережная сторона отличалась от правобережной и домами, и достатком населения. Проживали здесь люди крестьянского происхождения скромно и без всяких излишеств. Но не все. Среди двухоконных домов выделялись строения крупные, основательные, что свидетельствовало о крепких, трудолюбивых хозяевах, хотя и из простого сословия.

Именно такой дом — с шестью окнами — был у «силача Ионыча», так звали в селе Ивана Ионовича Чуйкова, отца большого семейства. Прозвище ему дали неслучайно. Природа одарила его недюжинной силой, широченными плечами и пудовыми кулаками. В молодости, когда парни левобережья и правобережья сходились в кулачных боях стенку на стенку, Чуйков всегда вставал в середину, был вожаком, и никто не мог устоять против его ударов. Наносил он их в «душу» (в голову), либо под «микитки» (под ребра) резко и точно. Вот дословный рассказ Анны Кабановой, родственницы Чуйковых:

«На масленицу кулачные бои, у соседки муж с кулачек притащился, за живот держится — Ванчай, говорит, Ионовский огрел пудовым кулаком своим, надо на печке полежать. А к утру помер. Иван Ионович с одного удара укладывал наповал. С ним старались не выходить напрямую — падали, хватали за валенки, чтобы сковать движения, а лежачего бить нельзя. Так он из этих валенок выпрыгивал и босиком бежал по льду реки Осётр, по мосту — и снова махаться. Страшный в этом отношении человек был».

Под стать своему богатырскому телосложению и дом Иван Ионович поставил немаленький. Как уже сказано, с шестью окнами, крестовый, в котором главными в архитектурном замысле являлись две стены, пересекающие в виде креста. Дом был просторный и теплый, в нем на начало XX века проживали Иван Ионович, его супруга Елизавета Федоровна, в девичестве Карякина, и семеро их разновозрастных детей.

Если говорить о роде Чуйковых, то они испокон веку проживали в Кайманьевской Выти. Сколько поколений их здесь родилось, крестилось, выросло и обрело последний покой на ближайшем погосте — ныне одному Богу известно. В отличие от дворянских семей, где едва ли не в каждой из них до седьмого колена старательно составляли генеалогические древо своего рода, в простом и малограмотном сословии этого никто не делал.

Известно, что Чуйковы всегда были крестьянами, занимались хлебопашеством, плотницким делом… Свое занятие они редко когда меняли, видя свое предназначение исключительно в сельском труде. Продолжал семейную традицию и Иван Ионович, являясь крестьянином со средним достатком. В тот период он трудился по плотницкой части. Что касается его супруги Елизаветы Федоровны, то и она тоже была крестьянских кровей, родом из деревни Широкобоково, трудолюбивая, глубоко верующая женщина. Ее главной обязанностью в те годы было ведение домашнего хозяйства и воспитание детей.

Морозным зимним днем 1900 года, когда стылый ветер по-волчьи завывал над Кайманьевской Вытью и бросал в окна пригоршни колючего снега, семья Чуйковых прибавилась еще на одного человека. В припевы ветра за обледенелыми окнами вплелся крикливый голос младенца — на свет появился будущий маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков.

В метрической книге церкви Николая Чудотворца местный дьяк каллиграфическим почерком старательно вывел: «Января 312 1900 года рожден у крестьянина Ивана сына Иона Чуйкова и жены Елизаветы дочери Федора сын Василий…»

Впоследствии Василий Иванович о своем рождении более подробно написал в автобиографии:

«Родился 12 февраля в семье крестьянина-середняка в селе Серебряные Пруды Веневского уезда Тульской губернии. Родители: отец Иван Ионович Чуйков; мать Елизавета Федоровна Чуйкова до революции и после до 1932 года — крестьяне-середняки, проживают в селе Серебряные Пруды Серебряно-Прудского района Тульской области. До революции и после были крестьяне-середняки, с 1932 года — колхозники…».

Наш рассказ о прославленном маршале впереди, а пока дополним рассказ о его родителях воспоминаниями их внука Александра Васильевича Чуйкова:

Иван Ионович — вспыльчивый, чистый порох, в гневе доходил до неистовства, но также быстро остывал, успокаивался и зла никогда не помнил. При этом славился огромной физической силой — первый в селе кулачный боец на реке Осётр.

Елизавета Федоровна — другая. Тоже работала от зари до зари. Но характер спокойный и при этом — как кремень. Никогда голоса не повышала, а вымолвит слово — кончен разговор. От своего не отступит. Бывало, схлестнется с мужем, тот со второго слова в крик, а она говорит ровно, в глаза глядит — не сторонится. Ионыч орет так, что посуда лопается, а у нее на лице ни одна жилка не дрогнет и голос до шепота падает: «Я сказала — все!». И смирялся Иван Ионович. Руку на жену поднять никогда даже не помышлял — при его-то буйном нраве. Уступал, зная, что жена зря не скажет. […]

На родине их и поныне называют «лебединая пара» — родились в один год и ушли из жизни с разницей в три месяца. Бабушку Елизавету Федоровну все односельчане помнят как непреклонного служителя веры — ведь два храма и приход сохранены только ее усилиями, и это в годы самых тяжких гонений на церковь. Бабушка была мать-героиня: двенадцать человек детей — восемь сыновей и четыре дочери. Это, конечно, по нынешним временам что-то вроде чуда, а раньше таких семей на Руси не так уж и мало было. Но что удивительно — практически все сыновья воевали: в империалистическую, гражданскую, младшие — в Великую Отечественную. Иван Иванович3 был старше отца на пять лет, имел бронь как директор оборонного завода в Ленинграде, так за него сын Володька4 ушел на фронт в 16 лет, закончив летное училище. По тылам никто не сидел, ран у всех хватало, но никто не был убит, не был искалечен. Никто не был репрессирован — это из двенадцати-то человек! А бабушка это так объясняла: «Я вас всех у Бога вымолила!»

В течение многих лет Елизавета Федоровна была старостой Никольского храма, возглавляла в нем приходский совет. В годы гонений на церковь, когда в стране воинствующие безбожники закрывали и рушили храмы, во многом благодаря Елизавете Федоровне церковь в Серебряных Прудах удалось отстоять. Перед войной храм закрыли и в 1930-х годах ограду разобрали. Во время войны здание церкви немцы отвели под конюшню. По свидетельству старожилов, мать будущего маршала ездила в Москву, пробилась там на прием к «всесоюзному старосте» М.И. Калинину. После этого храм оставили в покое и богослужения восстановили.

К сказанному остается добавить, что родители Чуйкова прожили трудную, но долгую жизнь. Они умерли в 1958 году: сначала не стало Елизаветы Федоровны, потом Ивана Ионовича. Обоим к тому времени перевалило уже за девяносто…

Детство будущего полководца протекало в домашней обстановке. Первые картины, увиденные им из деревянной люльки, были исключительно бытовые: просторный двор с гуляющими по нему курами и овцами; протяжное мычание коровы; штабеля березовых дров и колония воробьев на них; большая рига с массивными тесовыми воротами, откуда струились запахи пшеницы, овса, ржаной соломы… Эти реалистичные полотна дополняли родительские разговоры о семенах, уборке урожая, кормах для скота и громкие голоса его братьев и сестер, их к тому времени в семье было пятеро.

Вообще годы детства Василия мало чем отличались от детства таких же, как он сельских ребят: они рано приобщались к нелегкому крестьянскому труду, быстро взрослели. Безусловно, хватало времени на различные забавы и игры, в которых участвовали его братья Петр, Андрей, Иван, Илья, Федор, а также сверстники Егор Минкин, Алексей Губарев, Василий Рыкин…

Василий рос крепким, здоровым, смышленым ребенком. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители определили его в церковно-приходскую школу, что находилась неподалеку от дома. В отличниках он не ходил, но учился старательно. Первым наставником мальчика был Н.П. Ефанов. Настоящий народный учитель, щедро сеявший доброе, вечное, вводивший сельских пацанов в мир знаний. Спустя годы Ефанов отзывался о Чуйкове как о пытливом, напористом и добросовестном ученике. В свою очередь маршал никогда не забывал уроки своего учителя. Сохранилась фотография, на которой запечатлена их встреча вскоре после Великой Отечественной войны.

Как уже сказано, крестьянские дети взрослели рано. Учеба в школе не являлась для них первостепенным делом. После уроков, как правило, им приходилось заниматься крестьянской работой, которая в деревне не имеет ни конца, ни края. Пришла весна — надо наравне со взрослыми выходить в поле пахать, сеять. Приспело время сенокоса — опять нужно закатывать рукава, брать в руки косу или сгребать в копны сено. Осенью еще больше забот, поскольку урожай требуется собрать в закрома. Зимой вроде можно и отдохнуть, на печи полежать… Однако и в эту пору работы хватает. Тот же снег почистить, дров наколоть, скотину накормить… Всем этим, наравне с родителями и братьями, занимался Василий. Но и школьные уроки старался не пропускать. Как подсолнух тянется к солнцу, так и он стремился к знаниям.

Поэтому не случайно после окончания церковно-приходской школы Василий пошел учиться дальше. В 1912 году в селе открылось высшее начальное училище, туда принимались дети 10—13 лет, окончившие начальную школу. В числе первых учеников этого учебного заведения и стал наш герой.

Уроки начинались с молитвы. Ученики и преподаватели стояли в кротком молчании перед сверкающей позолотой большой иконой Спасителя.

— Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святаго, — торжественно звучал в тишине голос батюшки.

После молитвы ученики расходились по классам. Среди предметов, которые Чуйков изучал, основными являлись Закон Божий, русский язык и русская словесность, геометрия, история, география… Были и дополнительные — пение и физические упражнения. В последнем предмете Василий особенно преуспевал.

К моменту окончания училища, а учеба в нем длилась год, Василий заметно подрос и выглядел старше своих лет. Настоящий юноша — коренастый, высокий, с густой шевелюрой черных волос. И разговоры с отцом вел взрослые. По завершению учебы заявил родителю, что решил ехать в Петербург на заработки. Там старшие братья, если что подсобят, поддержат. Отец не стал препятствовать планам сына, сказал только, что если в столице дела не сложатся, то дома его ждут всегда.

«Годы моей юности начались с котомки за спиной, — вспоминал впоследствии Чуйков. — В двенадцать лет я ушел из дому в Питер зарабатывать на кусок хлеба. Прощание с отцовским домом означало для меня расставание с детством. Я вступал в пору самостоятельной трудовой жизни».

Тогда же юноша получил отцовский наказ и пронес его через всю жизнь. Вот это родительское напутствие, которое Чуйков не раз приводил в своих мемуарах и газетных публикациях: «Мал ты, Василий, еще, но потом поймешь. Люди перестали верить друг другу, каждый живет в себе, оттого много бед. А ты постарайся жить по-другому. Не зазнавайся, от беды народной не убегай. Живи по-честному, чтоб не болели глаза, как у некоторых, от потерянной совести. Верь простым людям, и они поймут тебя, поверят тебе, не подведут, не оставят в беде. В них вся сила. За дело народа не жалей себя».

Питер, как испокон веку называют город, возведенный Петром I на берегах Невы, встретил Василия шумом и суетой. Гремящий перестук колес трамваев и конок, с которых на остановках раскатисто рассыпался звон колоколов. Снующие по улицам пролетки, дрожки, кареты, дилижансы… Покрикивание извозчиков. Великое множество разодетого народа на Невском, Литейном… Речь не только родная, русская, но и чужая, иностранная. Несметное количество магазинов, ресторанов с яркими витринами и вывесками… Столица! И этим все сказано.

Чтобы узнать, как дальше развивались события, обратимся к уникальному документу — стенограмме беседы с В.И. Чуйковым. Она была сделана в январе 1943 года сотрудником Академии наук СССР А.А. Белкиным и нигде раньше не публиковалась. Эта и последующие выдержки будут приводиться в нашем повествовании с сохранением орфографии и стиля. Итак, слово Чуйкову:

Это было в 1912 году. Уехал я в Питер. Там уже были братья. Они все работали. Это были рабочие самого низкого качества — чернорабочие, грузчики, дворники. Я начал в Питере так. Есть там на Бассейной улице Целибеевские бани. Ну, вот, мальчишкой на парадной лестнице я стал работать. Жалованье у меня пять рублей в месяц и харчи. Так существовал около двух лет. Работа с 7 часов утра до 11 вечера.

Дело было перед торжественным днем, перед Пасхой в 1914 году. У нас был управляющий строгий, просто заметил мусор на лестнице парадной, за это решил меня выгнать и все. На коленях умолял его, ведь некуда было идти совершенно. В деревню сунуться нельзя было, потому что семейство было человек 15—16, да еще нахлебник приедет. Ну, что же делать-то? Верно, знакомый один нашелся. Он был легковым извозчиком, однофамилец мой — Петр Чуйков.

Он меня устроил. На Невском проспекте были меблированные комнаты «Санремо». Тоже самое — мальчишкой на лестнице, коридорным, как говорят. Черт знает, как получилось: тащил самовар с посудой в номер, видимо, споткнулся и все в дребезги разбил. Уборщица стала ругаться, меня зло взяло, ногой поддал, все полетело, скандал. Так что я не больше трех недель проработал, и меня, раба божьего, опять выставили.

После этого тоже нашлись знакомые, определили меня в гостиницу, так называемый «Московский яр» в Свечном переулке, угол Ямской. Там, как говорится, я насмотрелся всего, кроме хорошего, видел всю пошлость разврата, которая существовала в то время. Откровенно говоря, мне надоело, и крепко надоело работать там, и я решил, во что бы то ни стало уйти, но куда? Физически парень я был взрослый.

Это уже было, если не ошибаюсь, во время войны. Кто в Питере бывал, знает Казанский собор. Против этого собора — торговый дом «Куликовъ и Будаковъ», разносчиков товаров. Проработал я там месяцев шесть, ничего так в общем. А в Питере из нашего села много ребят было. Мы встречались по воскресным дням. «Чего ты служишь, — говорят, — давай на работу». Я думаю: на кой черт действительно в услужении быть. И опять-таки земляк из наших помог, тоже однофамилец, Иван Чуйков. На Казанской улице была такая шпорная мастерская Савельева. Поступил туда учеником, а через три недели уже сделался мастером, не сложный это процесс. И там я проработал до конца 1916 года…

Трудиться в мастерской именитого мастера медно-бронзового ремесла, поставщика знаменитых на всю Россию шпор с «малиновым звоном» Петра Савельевича Савельева считалось за честь. Предприятие находилось практически в центре столицы на Казанской улице в доме № 14. Тут же располагался и магазин «Офицерские вещи. Магазин шпор и штрипок».

Спрос на эту с первого взгляда мелочь обмундирования всадника был большой. Но и шпор в ассортименте каких только не было — тут тебе и никелевые, и серебряные, и прибивные, и кирасирские, и гусарские, и с репейками, и без репейков, и загнутые кверху, и прямые… Иными словами, бери — не хочу. В.И. Чуйков вспоминал:

Ни одни шпоры в мире, о чем свидетельствовал современник, не могли сравниться с настоящими савельевскими по «благородству» своего звона, а звук шпор в то далекое время был очень красноречив. Так, если вы слышали сзади себя на улице громкое воинственное и вызывающее бряцание, вы, не оглядываясь, могли смело сказать, что за вами идет либо жандарм, либо какая-нибудь штабная крыса из комендантского управления. Если до вас доносился тонкий, задорный, кокетливый или же крикливый перезвон, — вы знали уже, что где-то рядом шествует приехавший в столицу провинциальный ухарь-армеец, гусар-красноштанник. Но если до вашего слуха доносилась мягкая и благородно дзинькающая мелодия, — тонкий, воспитанный гвардейский офицер, искушенный в правилах приличия и хорошего тона, носящий знаменитые савельевские шпоры, приготовленные из какого-то волшебного и, конечно, очень дорогого сплава.

Возвращаясь к годам своей юности, Чуйков вспоминал: «Берешь рогатую, в сиреневой окалине заготовку, напильник с крупной насечкой, вставляешь в губастые тиски… Железо, чугун, сталь. Хочешь совладать с ними — не жалей сил, нажимай вовсю. Вполсилы тут делать нечего — не заработаешь ни копейки».

За смену, длившуюся 10—12 часов, нужно было обработать 3—5 пар шпор. Работа, которую выполнял Василий, требовала навыков и умения. Но он со своей задачей справлялся. Даже, бывало, обрабатывал до семи пар, что отражалось на его заработке, пусть и небольшом. Но на жизнь, как говорится, хватало.

Между тем Россия уже пребывала в предчувствии бури. Все явственнее, подобно землетрясению, чувствовались глухие подземные толчки революционных событий. Ускоряла их приближение продолжавшаяся уже более двух лет Первая мировая война. Если в августе 1914 года начало Второй Отечественной, как ее стали называть, было встречено народом с огромным энтузиазмом, то к 1917 году патриотическая стихия пошла на спад, всеобщее воодушевление сменилось разочарованием. И на то были веские причины: неудачи на фронтах, тысячи убитых и раненых, перебои с продовольствием… По улицам городов, особенно крупных, бурными волнами катились забастовки, собрания, митинги. Народ, выведенный из терпения тяжелыми условиями жизни, изнурительной кровопролитной войной требовал от царского правительства «хлеба, свободы, мира».

Основные события разворачивались в Петрограде, в их гуще оказался и Василий. Чуть ли не каждый день он видел у Казанского собора несметное скопище народа. Многоголовая толпа, состоявшая из студентов, рабочих, солдат и матросов, бурлила, кипела, негодовала, требовала. Из тысяч людских глоток дружно выплескивались протестующие возгласы: «Долой царя! Долой Романовых! Да здравствует демократическая республика!» Возгласы перемежевывались с наскоро сочиненными тут же, в толпе, куплетами:

Не надо нам монархии,

Не надо нам царя.

Бей буржуазию!

Товарищи, ура!

Против манифестантов сплошным частоколом стояла полиция, пытавшаяся остановить этот бурный поток к правительственным учреждениям. Иногда это удавалось, но не всегда.

В других местах Петрограда, в районе Шпалерной улицы и Литейного проспекта, собиравшаяся публика, наоборот, ратовала за то, чтобы возвести на престол сына Николая II Алексея и тем самым сохранить династию, спасти самодержавие. Но сторонники престола были в явном меньшинстве.

В дни Февральской революции и во время отречения императора Николая II Чуйкова в Петрограде из-за болезни не было. А заболел он не на шутку серьезно. Процитируем его рассказ из названной выше стенограммы:

Была осень 1916 года… Помню, откуда-то возвращался, продрог, промок, заболел. Работал больным месяца два. Потом у меня пошла кровь горлом и носом. Всегда я был физически сильный, но тут что-то со мной случилось, не знаю. Начал просто таять. Вот, конкретно, просыпаюсь ночью, полон рот крови. Отхаркаешься, отплюешься на некоторое время и снова та же картина.

Ходил два раза к доктору. Работать уже не мог. Сестра работала прислугой в Питере. Она написала отцу, как после я узнал, что погибает парень. После этого получил слезное письмо от отца: приезжай… Всю зиму фактически проболел. Февральская революция меня застала в Серебряных Прудах. К весне начал выздоравливать, совсем окреп…

Вскоре Чуйков опять вернулся в столицу. В Петрограде ждали перемен, но они не наступали. За весь период нахождения у власти Временного правительства никаких кардинальных изменений в экономике не произошло. Так, рубль обесценился примерно во столько же раз, во сколько и за предыдущие два с половиной года тяжелой войны. Постоянные перебои в снабжении заводов и фабрик сырьем и материалами провоцировали их закрытия и забастовки. Не смогло справиться правительство и с массовыми самозахватами крестьянами помещичьей земли. Страна оказалась в тупике поражений, голода и анархии.

Вместе с напарниками по шпорной мастерской Василий ходил на митинги, демонстрации, что проходили у Казанского собора. Если еще недавно все единодушно требовали отречения царя, теперь же манифестанты настаивали на отставке Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским.

А после расстрела участников Июльской демонстрации, когда войска Временного правительства применили оружие, в результате чего было много убитых и раненых, Василий окончательно разуверился в правильных действиях новой власти. В Петрограде стало тревожно. По сути, столица находилась на осадном положении. В центре города, на Невском и Литейном проспектах, на Гороховой улице дежурили казачьи разъезды и патрули юнкеров. Днем и ночью были слышны гулкие оружейные выстрелы и трескучие пулеметные очереди. Ходить по некогда спокойным улицам стало опасно. Кроме того, повсюду орудовали преступные элементы и шайки мародеров. Тогда же Чуйков лишился работы. Впоследствии в книге «Закалялась молодость в боях», изданной в 1978 году издательством «Молодая гвардия», он напишет: «Наступил сентябрь 1917 года. Спрос на шпоры с “малиновым звоном” прекратился. Мастерская закрылась. Я остался без работы. Рабочий Петроград голодал, цены на продовольствие росли, прилавки магазинов опустели, появились мешочники, спекулянты. Чем все это кончится?»

Окончилось это тем, что Василий, безуспешно помыкавшись в поисках работы, отправился в Кронштадт. К тому времени в городе-крепости служили на Балтийском флоте два его родных брата — Илья и Петр. Третий брат, Иван, сидел в те дни в тюрьме, ему грозили расстрелом за измену Временному правительству.

Василий знал, что кто-то из двух братьев поможет ему с работой и жильем. Но опередил случай. Когда Василий пришел в казарму к брату Илье, на месте его не оказалось. Тот находился в карауле. Решил подождать, а устал с дороги, лег на его кровать и моментально уснул. Проснулся от толчков в спину. Тут же вскочил с кровати. Перед ним стоял матрос.

— Чуйков, почему ты ушел из караула? — строго спросил он.

— Из какого караула? — растерянно ответил Василий.

И тут до матроса дошло, что он обознался. Незнакомец же представился:

— Я Василий Чуйков, родной брат Ильи.

Разговорились. Матрос назвался членом матросского комитета Кузьминым. В то время матросские (солдатские) комитеты играли большую роль в армии и на флоте. Эти политические организации были созданы в ходе Февральской революции в рамках так называемой «демократизации армии и флота». Временное правительство было крайне заинтересовано в том, чтобы воинские части под командованием верных присяге командиров и начальников не смогли восстановить законный порядок в Петрограде и вернуть к власти монархию.

Иными словами, нужно было разрушить систему военного управления, разложить армейские ряды. С этой целью в армии и на флоте и был отменен принцип единоначалия, а командование частями, кораблями передали выборным солдатским или матросским комитетам. Любые приказания, распоряжения штабов, командиров должны были в обязательном порядке согласовываться с этими комитетами. Не понравился командир, ответ простой:

— Незаменимых нет. Без тебя обойдемся!

А бывало и по-другому:

— Пошел вон отсюда! В расход его!

Последствия такой «демократизации» оказались трагичными. Только Балтийский флот к 15 марта потерял 120 офицеров, из которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 12 офицеров из сухопутных частей. А первой жертвой, как свидетельствуют документы, стал старший офицер линкора «Андрей Первозванный» Г.А. Бубнов, отказавшийся менять Андреевский флаг на революционный красный.

Так что матрос Кузьмин оказался не рядовым матросом, а матросом с немалыми полномочиями. Узнав, что Василий остался без работы, Кузьмин пообещал помочь ему с трудоустройством. И слово свое сдержал. Он предложил Чуйкову остаться в Кронштадте, в учебно-минном отряде. Василий дал согласие. Уже через несколько дней его зачислили в отряд, поставили на довольствие, он получил флотскую форму.

Что касается должности, на которую был назначен Чуйков, то в большинстве публикаций она называется не совсем точно. Одни биографы считают, что Василий был юнгой, другие называют его минером. Между тем в послужном списке личного дела Чуйкова записано: «Доброволец». На этой должности он числился в период с ноября 1917 года по апрель 1918 года. Вполне вероятно, что старшие по возрасту матросы его называли юнгой. Отсюда и пошла кочевать из публикации в публикацию должность Чуйкова. В учебном отряде Чуйков действительно осваивал специальность минера. Правда, на минера он не успел выучиться, поскольку в то время не было учебы. Новая революция, теперь уже Октябрьская, которую Василий, как и его братья, принял всем сердцем, нуждалась в защите.

В ноябре и декабре 1917 года Чуйков неоднократно выезжал с различными поручениями матросского комитета в Петроград. А в январе 1918 года его вместе с братом Ильей отправили на охрану поездов, следующих по маршруту Москва — Саратов. Из этого поволжского города отправлялся хлеб для Центральной России. Практически весь январь и февраль Василий провел на колесах, охраняя вагоны с хлебом.

В один из февральских дней Василий с братом получили тревожное письмо от отца. Родитель писал: «Мироеды, бывшие чиновники, купчишки смущают народ против Советов. Мне мстят за вас. Намедни подожгли ригу. Она сгорела. Семья 15 душ осталась без хлеба. Нужна ваша подмога».

Илья в тот же день взял отпуск. Вместе с ним в Серебряные Пруды поехал и Василий. Встреча с отцом на всю жизнь отложилась в его памяти:

Мы вошли в дом вечером. Отец сидел за столом угрюмый и озабоченный: как прокормить такую ораву едоков, сидящих на скамейках от угла до угла? До нови, до обмолота первого урожая озимой еще далеко.

На той же неделе приехали еще два моих старших брата — Петр и Андрей. Оба женатые, жены и дети кормились у отца. Сообща через комитет бедноты раздобыли несколько мешков семенного зерна. Появился хлеб. Кроме того, в имении графа Шереметева, уехавшего за границу, достали корм для скота.

Когда семейные дела немного уладились, братья разъехались по своим частям. Василий, не числившийся на постоянной службе, временно остался дома. Но лишь на месяц. Уже в апреле 1918 года он был зачислен курсантом на 1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии.

Вновь обратимся к стенограмме беседы с Чуйковым:

Поскольку я был в Прудах, вся молодежь — около меня. Думали, гадали, но недолго. В это время вышел декрет о формировании Красной армии. Собрались. Куда? А поедем в армию. Поехали тогда из Прудов я, Рыкин Василий, Губарев Алексей и Минкин Егор. Приезжаем в Москву. Куда идти — не знаем. Первого попавшегося в шинели спрашиваем, где тут воинская часть. Но попали на хорошего.

— А вы, — спрашивает, — что хотите?

— Хотим устроиться в Красную армию, — говорим.

— Есть у вас справки?

Мы поехали, взяли от своего сельсовета соответствующие справки, что мы политически благонадежны. Он нам рекомендовал тогда пойти в Лефортово.

— Там, — сказал, — организуются как будто курсы красных командиров. Возможно, вас примут.

Комиссаром курсов был Сегаль, как сейчас помню. Закатились туда со своими сундучками, если не служить, то учиться. Он поговорил с нами, и нас тут же зачислили…

Так крестьянский сын сделал свой первый шаг к маршальскому жезлу, который, как известно, лежит в ранце каждого солдата.

Глава 2

ВЫБОР ПУТИ

Если потребуется, останусь человеком с ружьем на всю жизнь — это самая важная должность на земле — защищать трудовой народ. И это мое призвание.

В.И. Чуйков

1-е Московские советские военно-инструкторские курсы Красной армии, курсантом которых стал Чуйков, располагались в Лефортово, в здании бывшего Алексеевского военного училища. Основанное в 1864 году как Московское пехотное юнкерское училище, оно на протяжении полувека готовило юношей к армейской службе. В Российской империи это учебное заведение являлось третьим по престижности после Павловского и Александровского. Теперь по мраморным лестницам, паркетным полам и строевому плацу упраздненного училища вышагивали в новеньком, с иголки обмундировании будущие красные командиры, среди которых выделялся своим высоким ростом и крепким телосложением курсант Василий Чуйков.

Примечательно, что в стенах Алексеевского училища постигали военную науку офицеры, позже занявшие высшие посты как Красной (Б.М. Шапошников, А.Е. Снесарев, М.Д. Бонч-Бруевич, А.М. Василевский), так и в Белой армиях (М.В. Алексеев, Н.Л. Савельев, А.П. Греков, В.Г. Ласточкин, Н.М. Тихменев)… С одними из них Чуйкову доведется служить бок о бок, против других воевать.

Срок обучения на Московских военно-инструкторских курсах, как и в других аналогичных, согласно приказу наркома по военным делам № 104 от 28 января 1918 года, составлял семь месяцев, из которых четыре отводилось на подготовительный курс и три на военный. Программа обучения была насыщенной. Главная задача курсов заключалась в том, чтобы в короткие сроки подготовить командиров-единоначальников, хорошо знающих военное дело, преданных советской власти, умеющих научить и повести за собой подчиненных. Утро начиналось с неизменной в армии команды дневального:

— Рота, подъем!

А дальше построение, зарядка, умывание и снова в строй. Без строя — ни шагу. В столовую, в учебные классы, на плац, на стрельбище, в поле… Тактика, огневая подготовка, ружейные приемы, политическая подготовка, штыковой бой — все эти предметы приходилось осваивать с полным напряжением.

— Курсант — не солдат. Хочешь стать настоящим командиром — учись, закаляйся, готовь себя к суровым испытаниям, — звучало не раз из уст преподавателей курсов.

Преподавательский корпус состоял в основном из бывших царских офицеров. Это были опытные, знающие свое дело специалисты. Многие из них прошли русско-японскую войну, Первую мировую. В своей книге «Закалялась молодость в боях» Чуйков пишет о днях учебы:

Обучали нас бывшие офицеры царской армии. Учили, надо сказать прилежно.

— Коли штыком! Бей прикладом! Не так. Выпад. Укол! Отбой! Вперед, назад! Прикройся!

Так раз десять-пятнадцать подряд, да еще с перебежками, пока хватает сил держаться на ногах. Вероятно, нам давали чрезмерную перегрузку, муштровали с перебором, может быть, даже намереваясь отбить охоту стать командирами. Но меня это ничуть не угнетало. Наоборот, я хотел, чтобы из меня выжимали все, что есть во мне, и тем самым дали возможность проверить себя до конца — получится ли из меня краском? Ведь предстояли схватки с опытными, вышколенными офицерами и солдатами белой гвардии, с интервентами. Идти в бой без подготовки, без веры в свои силы — значит погибнуть…

Первым памятным для Василия на курсах событием стало принятие им торжественного обещания воина Красной армии. Выражаясь современной лексикой, военной присяги. В различные периоды истории воинская клятва называлась по-разному, но суть ее оставалась и остается одна — обещание защищать родное Отечество, ее народ, не щадя своих сил и самой жизни. У только что созданной Рабоче-крестьянской Красной армии эта клятва называлась Формулой торжественного обещания. Она была утверждена в апреле 1918 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) молодой Советской республики.

Как и подобает в таких случаях, принятие клятвы проходило в праздничной обстановке. В строгих шеренгах застыли будущие командиры. Блестели на солнце штыки, развевались на ветру красные флаги, гремела медь оркестра… Один за другим курсанты выходили из строя, шли к центру плаца и произносили лаконичные слова торжественного обещания.

— Я, сын трудового народа, гражданин Советской республики, принимаю на себя звание воина Рабочей и крестьянской армии, — громко чеканил слова Чуйков. — Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения… Я обязуюсь по первому зову Рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской республики…. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.

После месяца учебы Василий принял участие в первомайском военном параде. Это был первый парад частей молодой армии Советов. По Красной площади тогда еще ходили трамваи, их украсили хвойными ветками и красными лентами. Из досок сколотили несколько высоких трибун, поставили грузовики, обтянутые кумачом, — для выступающих. Не было ни микрофонов, ни рупоров, поэтому речи ораторов могли слышать только те, кто находился рядом с трибунами.

Ровно в 11 часов над кремлевскими сводами ярким шаром взвилась сигнальная ракета и по Красной площади начали движение праздничные колонны. Впереди шли войска. Тысячи ног били по брусчатке мерно и четко. В составе сводной колонны Московских военно-инструкторских курсов чеканил шаг Чуйков. Громыхали тачанки. Цокали копыта лошадей, тащившие пушки еще с двуглавыми орлами.

С Красной площади войска направились на Ходынское поле, где проходил военный парад. «На Ходынском поле вся Москва, — писала одна из газет. — Сбежались друзья и враги. Рабочие кепки пришли смотреть свою защиту, шляпы и котелки — хихикать и злорадствовать. Уцелевшие дипломаты с биноклями через плечо испытуют окружающее: полугодовалое правительство демонстрирует свою армию — забавно!»

На параде Василий впервые увидел руководителя страны Советов — председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина. Он произнес речь, обходил войска, поздравлял красноармейцев, курсантов, командиров с праздником. А спустя два месяца Чуйков встретился с Лениным вновь. Эта встреча на всю жизнь отложилась в его памяти, в своих мемуарах он описал ее в мельчайших подробностях:

2 июля нас срочно вернули с полевых занятий, приказали привести в порядок обмундирование — и в манеж. Там была наша столовая. Когда мы пришли туда, то увидели вместо столов трибуну и полный ряд мобилизованных рабочих и красногвардейцев-добровольцев — тысячи полторы. Все чего-то напряженно ждали.

Внезапно дверь манежа открылась, и к трибуне быстрыми шагами прошел человек среднего роста. И сразу же оттуда, от трибуны покатилась волна дружных аплодисментов. Как бы ударившись о каменные стены, она с еще большей мощью ринулась обратно, и теперь уже со всех сторон зала полетели восторженные возгласы: «Ленин! Ленин!» Они слились в единый, все нарастающий гул.

— Да здравствует товарищ Ленин!

Владимир Ильич быстро взошел на трибуну. Поднял руку, прося тишины. Мне показалось, что он очень торопится, спешит, ему некогда и недосуг пережидать этот шум. Все притихли.

— Товарищи…

Слово прозвучало с такой доверительностью, что казалось, это не начало речи великого вождя, а продолжение лишь прерванной беседы: заботы и думы вслух среди верных, старых друзей. Да, в этом зале были его верные и преданные друзья. И вероятно, в том было его величие, что вот так, одним жестом, одним словом приближал к себе людей и начинал беседу на равных. Он поднимал слушателей до уровня осознания высокой ответственности за судьбы народов Советской страны…

Как я слушал Ленина, что делалось со мной, едва ли можно передать словами. После некоторой политической подготовки на курсах я уже по-другому, более доходчиво воспринимал его слова. Скажу только, что я был весь внимание, весь зрение, никого, кроме Ильича, не видел. Его слова звучали в моих ушах как набатный колокол, зовущий на подвиг, на самоотверженное дело. От возбуждения стало тесно в груди, захватило дыхание.

Ленин призвал нас, красноармейцев, упорно учиться военному делу, чтобы умело защищать Родину, трудящихся. Защищать от бешеного натиска интервентов и белогвардейцев. Надо быть бдительным, говорил Ильич, ибо мы окружены врагами извне и изнутри…

Под гром аплодисментов и крики «ура!» он быстро сошел с трибуны и зашагал к дверям. Там, на секунду остановившись, повернулся к нам лицом, улыбнулся и помахал рукой.

Курсанты долго не расходились из манежа, взвешивали каждое слово Ильича. Помню, я тогда твердо решил: если потребуется, останусь «человеком с ружьем» на всю жизнь. Это самая важная должность на земле: защищать трудовой народ.

В России после распада Советского Союза мнения о личности Ленина разделились. Одни считают, что Ленин и его соратники, являясь «наймитами» германской разведки, разрушили русскую государственность, свергли самодержавие, убили царя и его семью, развязали кровавую Гражданскую войну, утопили страну в крови, чтобы только удержаться у власти. И после победы установили тоталитарный режим и создали «империю зла» — СССР.

Другая часть общества, которая родилась, жила, училась и трудилась во времена Советского Союза, наоборот, придерживается противоположной точки зрения. Ленин и его соратники для этих людей — создатели социального и мощного государства. Именно они сберегли Россию, восстановили ее и ответили на главные вопросы: мир — народам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим, власть — Советам, нациям — право на самоопределение. Уже первые декреты Советской власти убедили народ в том, за кем ему надо идти. «Декрет о земле» утверждал ликвидацию помещичьего землевладения, национализацию земли… «Декрет о мире» содержал предложение о заключении мира без аннексий и контрибуций… «Декрет о восьмичасовом рабочем дне» устанавливал важнейшую норму в трудовом законодательстве… «Декларация прав народов России» провозглашала равенство и суверенитет народов страны… «Декрет об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов» устанавливал принцип социального равенства… При советской власти граждане получили право на получение бесплатного жилья, образования, медицинского обеспечения… Крестьяне и рабочие становились министрами, маршалами, учителями, врачами…

Из воспоминаний Чуйкова видно, что Ленин для него стал символом строителя новой жизни. Как, впрочем, для большинства рабочих и крестьян, части казачества и офицерства. Идеи добра, справедливости, равенства они приняли всем сердцем. Забегая вперед, спросим читателя: разве тот же Василий Чуйков, человек крестьянских кровей, мог в прежние времена дослужиться до высокого звания? Ответим: в лучшем случае до какого-нибудь унтер-офицера… Тогда как при Советской власти он удостоился звания маршала — главного воинского отличия в стране.

Вот как сам Чуйков ответил на заданный выше вопрос: «Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырех старших братьев. Но в начале 1918 года я по призыву партии Ленина добровольцем пошел в Красную армию на защиту своего родного Отечества рабочих и крестьян».

Биография Чуйкова, как кто-то справедливо заметил, это история одного из тех людей-самородков, которыми так богат русский народ и которым только Советская власть дала по-настоящему проявить свои недюжинные силы. Маршалами и генералами армии стали другие представители крестьянского сословия — Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, И.С. Конев, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, П.А. Ротмистров, Н.Ф. Ватутин, С.М. Штеменко… С именем Ленина и верой в светлое будущее взяли они оружие и пошли защищать завоевания нового строя:

Смело мы в бой пойдём

За власть Советов

И как один умрём

В борьбе за это.

Однако вернемся к курсантским будням нашего героя. Они были напряженными. Учеба занимала все время без остатка. На курсах все было интересно, значимо. В основном все занятия проходили в летних лагерях в районе Серебряного Бора. Будущим краскомам очень часто приходилось откладывать в сторону учебники и брать в руки оружие. В один из дней, а точнее 7 июля, курсантов подняли по тревоге и выдали по 60 боевых патронов. На построении комиссар курсов Масленников объявил, что в Москве левые эсеры совершили контрреволюционный мятеж. Они захватили телеграф, телефонную станцию, другие важнейшие объекты города. Кроме того, убит германский посол граф Вильгельм фон Мирбах, мятежники арестовали часть членов Советского правительства, в том числе председателя ВЧК Феликса Дзержинского. Штаб левых эсеров на тот момент находился в Трехсвятительском переулке, в доме Саввы Морозова. Перед курсантами была поставлена задача во взаимодействии с латышскими стрелками взять штаб и подавить мятеж.

Без промедления отряд курсантов выдвинулся в сторону Москвы. Василий находился в составе первого взвода. Взводу была придана трехдюймовая пушка. Вскоре будущие командиры были на месте. По команде взводного они, прижимаясь к стенам домов, начали короткими перебежками продвигаться по переулку. Неожиданно из его глубины хлестко ударил пулемет. Веер пуль зацепил стены домов, с которых посыпались куски штукатурки. Один из товарищей Чуйкова упал сраженный очередью. Остальные сослуживцы быстро залегли, заклацали затворами, начали стрелять из винтовок.

В это время оглушительно ухнула приданная взводу пушка. Артиллеристы произвели несколько прицельных выстрелов, пулемет захлебнулся. Курсанты устремились вперед. Василий старался не отставать от товарищей. Пальба, взрывы, отрывистые слова ругательств. Со смежных улиц и переулков также продвигались наступающие. Когда курсанты взвода непосредственно подошли к зданию штаба, стрельба прекратилась. Из окон бывшего морозовского особняка вовсю валил густой дым. Все стекла в нем были выбиты. Из подъезда гуськом выходили с поднятыми руками участники мятежа. Все они были арестованы.

Это был первый бой в жизни Чуйкова. Сколько их будет в дальнейшем! Но первый бой он и есть первый. Поэтому в памяти остается на всю оставшуюся жизнь. Как шрам на теле. Часто случается, что первый бой оказывается для человека и последним. Для сослуживца Василия он таковым и стал. Был человек — раз, и нет его на белом свете. Когда погибшего хоронили на Всесвятском кладбище, Чуйков как будто заново пережил напряжение того момента, когда под пулеметным огнем шел в атаку. Побывав в реальном бою, он еще больше повзрослел, учеба приобрела для него совершенно иной смысл. И понятно какой. Чтобы остаться живым, надо учиться умению воевать.

В ночь на 31 августа казарму в очередной раз разбудила команда дневального:

— Рота, в ружье!

В считаные минуты курсанты, разобрав в пирамиде винтовки, уже стояли в строю. Взвод, в котором служил Чуйков, распределили по группам. Василия и еще семь курсантов посадили в автомобиль. Старшими в группе были два сотрудника ЧК. Один из них сел рядом с шофером, а второй в кузове с курсантами. Чуйков и его товарищи терялись в догадках: куда они едут в середине ночи и какая задача им будет поставлена? Когда грузовик отъехал от здания курсов, чекист сказал:

— Сегодня было совершено покушение на товарища Ленина. Он остался жив. Сейчас мы едем на явочную квартиру тех, кто причастен к этому преступлению. Наша задача их арестовать.

Проехав по темным и пустынным улицам Москвы, автомобиль продолжил путь по одной из загородных грунтовых дорог. Вскоре он остановился на окраине дачного поселка. Дальше группа, чтобы себя не обнаружить, пошла пешком. Кругом темень, хоть глаз выколи. Осторожно, стараясь не шуметь, подошли к одному из заборов, за которым едва просматривались очертания крыши высокого дома. Расставив курсантов вокруг дачи, чекисты и еще двое курсантов, перелезли через забор и направились к дому. Чуйков стоял за углом забора. Томительно тянулись минуты. В окнах дома зажегся свет, и тут же прогремело несколько выстрелов. Донесся звон разбитых стекол. Через какие-то секунды над забором возник силуэт человека.

— Стой! Стрелять буду! — властно скомандовал Чуйков.

Однако незнакомец никак не отреагировал на его требование, ловко преодолел препятствие. В эти же мгновения Василий выстрелил. В ответ — ни стона, ни шороха… Громкий выстрел заглушил все звуки. Повисла тишина. «Неужели ушел? — терзался в догадках Чуйков. Но винтовку вновь держал на боевом взводе.

Прошло еще несколько томительных минут. Из-за забора послышались знакомые голоса. Возвращались свои. Кто-то держал в руках карманный фонарь.

— Кто стрелял? — спросил у Чуйкова один из чекистов.

— Я, — ответил Василий.

— Ушел?

— Не могу сказать. Надо проверить.

Пройдя с чекистом вперед несколько метров, они увидели на земле лежащий труп.

— Молодец, не промазал! — похвалил Чуйкова чекист.

Через некоторое время подошла машина, в нее погрузили убитого, а также посадили туда двух арестованных. Их отправили на Лубянку, где находилась ВЧК. Так завершилась эта ночная поездка.

А для Чуйкова вновь продолжились напряженные учебные будни. Формы и методы обучения завтрашних красных командиров были различны: и лекции с конкретными примерами по определенным статьям Боевого устава, и решение тактических задач в ящике с песком, но ключевым звеном оставались практические занятия в поле. Именно там, на суглинистых подмосковных полях, изрытых окопами, траншеями, щелями и стрелковыми ячейками, Чуйков с однокашниками постигал науку наступать и обороняться, ориентироваться на местности, привязываться к ней… Как это ему потом пригодится в реальных боях!

Серьезное внимание уделялось на курсах изучению оружия и отработке навыков стрельбы. Василий, как и большинство его товарищей, с завязанными глазами разбирал и собирал револьвер, винтовку, станковый пулемет «максим», причем укладывался в минимальные по времени сроки. Что касается стрельбы, то Чуйков стрелял отменно из всех видов оружия. Лишнее подтверждение тому — описанный выше его ночной выезд с чекистами, когда он уложил с первого выстрела врага советской власти.

Как и в любой военной школе, на курсах много времени отводилось строевой подготовке. Умение держаться в строю и вне строя, подтянутость и молодцеватость, аккуратность в обмундировании от курсантов требовались безукоризненные. К этим элементам внешнего вида добавлялось их умение в составе взвода или роты исполнять строевую песню.

Свои хоровые таланты Чуйков с сослуживцами нередко демонстрировали москвичам. Обычно это происходило по воскресеньям. Курсанты выходили в увольнение с оркестром. Под «Марсельезу» и «Интернационал» шли из Лефортово по Садовому кольцу, Мясницкой и Тверской улицам. Пройти двадцать километров с винтовками за плечами было не так-то легко, учитывая скудный курсантский паек. Но маршировали будущие краскомы первостатейно и обязательно с песнями. Эти выходы в город преследовали еще одну цель — показать жителям, друзьям и недругам, что у правительства Ленина есть преданные части, которые в любой момент могут дать достойный отпор любым проискам врагов советской власти.

Между тем в стране становилось все тревожнее и тревожнее. В разных ее уголках — от украинских степей до сибирских лесов — уже вовсю начали полыхать костры Гражданской войны. Кровавое зарево, подобно поднявшейся опаре из квашни, расползалось с невероятной скоростью. Брат пошел против брата. Сын против отца. Офицеры и солдаты, еще недавно сидевшие рядом в окопах Первой мировой войны и делившие поровну армейский паек, теперь смотрели друг на друга в прорези прицелов трехлинеек. Пулеметы строчили пулями строчки смерти. Тысячи людей летели в братоубийственный котел войны, как поленья в печку. Человеческая кровь лилась полноводной рекой.

В августе на курсы поступил приказ: «Срочно направить курсантов в распоряжение товарища Подвойского на Южный фронт против белых войск…» В тот период войска Южного фронта, которым командовал бывший царский генерал П.П. Сытин, вели тяжелые бои с Донской армией генерала П.Н. Краснова, сдерживая противника на огромном пространстве от Брянска до Кизляра.

Через несколько суток эшелон курсантов Московских военно-инструкторских курсов прибыл в небольшой городок Балашов. Штаб члена Высшего военного совета и председателя Всероссийской коллегии по организации Красной армии Н.И. Подвойского находился в вагоне на одном из запасных путей.

Подвойский сразу же начал прием прибывших курсантов. Он принимал группами — человек по десять. Вскоре Чуйков и такие же, как он, без пяти минут командиры, уже были в его вагоне. Подвойский был одет в солдатскую гимнастерку. Усы и короткая бородка делали этого 38-летнего человека немного старше своих лет. А в умном, проницательном взгляде читалась строгость и одновременно виделись открытость, доступность и доброжелательность. Подвойский поздоровался с каждым за руку и сразу же поставил задачу — отправиться на укомплектование частей 1-й Особой украинской бригады Р.Ф. Сиверса.

— В бригаде Сиверса, — сказал он, — еще существует выборное начало. Командиров не назначают приказом вышестоящих штабов, а выбирают сами солдаты. Вы прибыли на командирские должности, однако рекомендую входить в свою роль с учетом этого обстоятельства.

О выборности командиров сказал и Сиверс, когда Чуйков и его товарищи прибыли в его бригаду.

— Сам я сторонник единоначалия, но выборность командиров сильно укоренилась в войсках, — с озабоченностью говорил комбриг. — Переломить настроение людей не так-то просто. Предложить самостоятельные должности пока не могу. Поэтому советую пойти помощниками или заместителями командиров. Ближе познакомьтесь с подчиненными, покажите себя в бою, там видно будет…

В тот же день Чуйков был назначен помощником командира стрелковой роты в один из полков бригады. За ним закрепили коновода, пару лошадей, выдали шашку. Василий с детства умел держаться в седле — отец научил. Да и клинком на курсах неплохо овладел.

Костяк бригады Сиверса, бывшего прапорщика царской армии, составляли рабочие и крестьяне. Но особо выделялись в нем своей стойкостью и отвагой донецкие шахтеры. Все они получили боевую закалку в борьбе с немецкими оккупантами и казачьими частями генерала А.М. Каледина. В составе бригады также было немало солдат, прошедших окопы Первой мировой войны, а также жители Балашова и его окрестностей.

Как проявил себя Чуйков в первой своей командирской должности — читаем в его воспоминаниях:

Прибыв в подразделение, которое обороняло село Новый Родничок, я сразу почувствовал, что красноармейцы смотрят на меня с нескрываемым недоверием. Обстрелянные еще в империалистическую войну, они прошли большую школу боев с белогвардейцами, а тут перед ними безусый юнец, и туда же — явился на командирскую должность. Они видели во мне человека, чем-то похожего на бывших офицеров. Посыпались соответствующие вопросы:

— Давно ли получил офицерские ремни?

— Зачем прилепил на грудь инструкторский значок?

— Почему наган в кобуре, а не за поясом?

Оправдываться перед солдатами было бесполезно. Я смолчал.

Бригада занимала широкий фронт, но обороняла отдельные села, не имея сплошного переднего края. Непосредственного соприкосновения с противником не было. Белогвардейцы, особенно казаки, совершали налеты — чаще всего ранним утром. Ударят по заставам, наделают шума и скроются.

Бороться с налетчиками было нелегко. Основу их тактики составляла внезапность. Поэтому необходимо было сначала ознакомиться с местностью, изучить скрытые подходы к населенным пунктам. Я вставал до рассвета, брал с собой нескольких бойцов, обходил все заставы, караулы, секреты и возвращался к командиру роты с подробным докладом.

…В один из дней, выйдя рано утром к хутору, что находился в двух километрах от села, я заметил белогвардейцев, крадущихся вдоль железнодорожного полотна. У меня тут же мелькнула мысль угостить белых ударом из засады.

Пригнувшись, я побежал на заставу, находящуюся в стороне от железной дороги, а сопровождающего меня бойца послал в село — предупредить командира роты…

Расчет был прост: поднять заставу, вывести ее в хвост белогвардейским налетчикам и, как только они завяжут бой за село, ударить по ним с тыла.

И вот застава поднята. Объяснив задачу, осторожно, по балке с мелким кустарником веду бойцов к железной дороге. Нас двадцать три. Белогвардейцев раз в шесть больше — сотни полторы. Но меня это не смущает: красновцы рассчитывают нанести внезапный удар по селу с фланга, мы — неожиданный для них, с тыла.

Притаились, ждем… До насыпи шагов двести. Позиция у нас выгодная — пригорок. С него видно все, что делается справа и слева. Белогвардейцы как на ладони…

Послышалась стрельба. Ясно: враги обнаружили себя. Надо повременить еще несколько минут. У них, вероятно, есть тыловое прикрытие. Пусть и оно втягивается в перестрелку. Так и случилось. Вижу, вдоль железной дороги несутся две пароконные повозки с пулеметами. Вот они выскочили на возвышенность, развернулись невдалеке от своей цели и застрочили по селу. Теперь пора вступать в дело и нам.

Вскакиваю во весь рост.

— Взвод, за мной!

Белогвардейские пулеметчики азартно ведут огонь по селу, не замечая, что мы бежим к ним с тыла.

— По пулеметам, взводом… Пли!

Залп двадцати трех винтовок сделал свое дело.

Захватив пулеметы, мы тут же открыли из них огонь по налетчикам. Не выдержав перекрестного огня с фронта и с тыла, красновцы бросились бежать в степь, оставляя на поле боя убитых и раненых. Нам достались богатые трофеи: около ста винтовок, две пароконные повозки, два станковых пулемета «Максим» и 38 пленных.

В тот же час мне стало известно, что командир роты серьезно ранен. Из штаба полка прибежал ко мне связной с приказом о назначении меня командиром роты. «А как же выборность? Что скажут по этому поводу красноармейцы?» — подумал я, еще не зная, как вести себя в такой обстановке. Однако тут же сами бойцы подсказали мне выход:

— Принимай роту и командуй.

И каждый теперь обращался ко мне по всем правилам: «Товарищ ротный». Так я стал командиром роты.

С давних пор в военной среде бытует выражение: тот не офицер, кто не командовал ротой. Действительно, не пройдя эту важную ступень в армейской иерархии, признают сами офицеры, трудно потом командовать крупными воинскими формированиями. Рота, особенно отдельная — это, по сути, военная организация, только в миниатюре. И хотя Чуйков короткий период командовал этим тактическим подразделением, он тем не менее получил хорошие уроки управления подчиненными, особенно командирами взводов. Одновременно приобрел опыт индивидуальной работы с людьми и применил на практике знания и навыки, полученные на военных курсах.

В середине осени Чуйкова возвратили в Москву для завершения учебы. В аттестации, с которой он уехал в столицу, было отмечено, что, «несмотря на молодость, курсант Василий Чуйков отлично выдержал экзамен в бою и вполне заслуживает доверия».

Вновь потекли учебные будни. Наряду с военными дисциплинами определенное количество часов отводилось занятиям по политической подготовке. Лекции курсантам читали видные деятели партии и правительства. В частности, Чуйков воочию видел и слышал председателя ВЦИК Я.М. Свердлова, наркома государственного призрения РСФСР А.М. Коллонтай, наркома юстиции РСФСР Д.И. Курского и др.

Вскоре все, кто побывал на фронте, получили свидетельства об окончании курсов без сдачи экзаменов. В свидетельстве, которое вручили Чуйкову было сказано: «Дано сие Чуйкову Василию в том, что он окончил 1-ые Московские пехотные курсы инструкторов Красной армии, что подписью и приложением печати удостоверяется».

Перед отъездом красных командиров пригласили в Дом союзов на объединенное заседание ВЦИК. По сути, это был прием, который устроило руководство молодой Республики Советов в честь выпускников первых советских военных школ, курсов, команд. К месту сказать, традиция эта сохраняется и в постсоветской России. Ежегодно в Кремле проходит торжественный прием в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений.

В далеком 1918 году было не до праздничных торжеств. Страна в те дни находилась, в буквальном смысле слова, на осадном положении. Внутри полыхала Гражданская война. А с внешней стороны ее со всех сторон взяли в кольцо интервенты. Еще в декабре 1917 года, вскоре после прихода в России к власти большевиков во главе с Лениным, на англо-французских переговорах в Париже было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи. Отхватить себе кусок Русской земли, полакомиться ее богатствами оказалось чересчур много желающих, в том числе Великобритания, США, Германия, Австро-Венгрия, Румыния, Канада, Италия, Польша, Финляндия, Япония… И даже островная Австралия. Уже к середине 1918 года войска этих стран хозяйничали на Украине, в Белоруссии, Закавказье, Крыму, Архангельске, Мурманске, на Дальнем Востоке…

В сложившихся условиях руководство Советской республики учредило Реввоенсовет Республики (РВСР). В принятом 2 сентября 1918 года постановлении была конкретно определена суть текущего момента:

Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить Советскую республику и растерзать ее труп на части, лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую страну шакалам иностранного империализма, Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов постановляет: Советская республика превращается в военный лагерь.

Во главе всех фронтов и всех военных учреждений республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим. Все силы и средства социалистической республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников. Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены советской властью.

Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и крестьянская Красная армия раздавит и отбросит империалистических хищников, пожирающих почву Советской республики. Всероссийский ЦИК постановляет настоящее свое решение довести до самых широких рабочих и крестьянских масс, обязав все сельские, волостные и городские советы, все советские учреждения вывесить его на видных местах. Председателем Революционно-военного совета единогласно назначается т. Троцкий. Главнокомандующим всеми фронтами — т. Вацетис.

О сложности текущего момента говорил в тот осенний день на приеме в Доме союзов вождь молодого советского государства В.И. Ленин. Раскрывая планы Антанты, он разоблачил хищническую деятельность руководства различных стран. Вторая часть его выступления была обращена непосредственно к Василию, другим красным командирам.

— Мы знаем, — сказал он, — что перелом в сознании Красной армии наступил, она начала побеждать, она выдвигает из своей среды тысячи офицеров, которые прошли курс в новых, пролетарских военных школах… Теперь мы говорим, что армия у нас есть, и эта армия создала дисциплину, стала боеспособной.

Как вспоминал Чуйков, объединенное заседание ВЦИК еще продолжало свою работу, а он с чемоданом, в новеньком обмундировании, перепоясанный скрипучими ремнями, уже торопился на Казанский вокзал. Ему было вручено предписание срочно отбыть на Восточный фронт, в Казань на формирование 40-го стрелкового полка.

Поезд надолго увозил Чуйкова из Москвы. Гулко стучали на стыках колеса. В темноте мелькали пристанционные пристройки. Уплывали назад тускло светящиеся окна города. Он ехал в самое горнило Гражданской войны, готовый сражаться до последнего вздоха, до последней капли крови за лучшую долю.

Глава 3

В ГОРНИЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мы будто не боялись смерти. Были, конечно, во мне и мальчишество, и задор. Я, например, любил гоняться за беляками в офицерских погонах: «Врешь, гад, не уйдешь!» — и с шашкой наголо вперед, пока не настигнешь. А ведь можно было поразить врага пулей. Но случалось и так, что участие командира в жестоком сражении диктовалось необходимостью. И тут уже не лихачество руководило моими действиями, а ясно осознанный долг.

В. И. Чуйков

Восточный фронт, куда был направлен Чуйков, являлся на тот момент главным фронтом Советской республики. Осенью 1918 года его войска перешли в общее наступление, проведя ряд успешных операций против белогвардейцев, в том числе Казанскую, Симбирскую, Сызрань-Самарскую и Ижевско-Воткинскую.

Однако обстановка оставалась сложной. Объявивший себя в ноябре 1918 года Верховным правителем России и главнокомандующим русской армией адмирал А.В. Колчак приступил к планированию наступления на Москву. Колчак провел массовую мобилизацию в Сибири, обеспечил снабжение армии вооружением, продовольствием, обмундированием. Существенную материальную помощь новоявленному правителю России оказали США, Англия, Франция и Япония. Неслучайно в то время о Колчаке появилась ироничная песенка:

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

Готовились к предстоящим сражениям и войска Красной армии.

Чуйков получил назначение в 40-й стрелковый полк, который был создан 16 октября 1918 года в городе Казани на базе запасного полка из числа призывников Нижегородской и Казанской губерний. Формирование полка проходило в самом городе под руководством губернского военкома Д.Н. Аврова5. Из шести выпускников 1-х Московских советских военно-инструкторских курсов, прибывших в Казань, только одного Василия оставили в полку. Причем он был назначен на достаточно высокую должность — помощником командира полка по строевой (боевой) части. По сути, одним махом перескочил через ступени заместителя командира батальона, начальника штаба батальона, командира батальона, начальника штаба полка.