Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

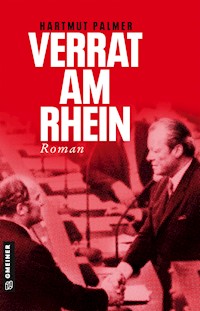

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Enthüllungsjournalist Kurt Zink

- Sprache: Deutsch

Für viel Geld soll der Journalist Kurt Zink die Biografie des ehemaligen Stasi-Offiziers Alexander Bock schreiben. Dieser rühmt sich, Willy Brandt beim Misstrauensvotum 1972 vor dem Sturz bewahrt zu haben. Zink misstraut den bisherigen Erzählungen. Er findet heraus, was jahrzehntelang verschleiert wurde: Das Misstrauensvotum war Teil eines parteiinternen Machtkampfes, einer Intrige gegen Rainer Barzel. Der CDU-Vorsitzende sollte als Kanzler verhindert werden. Aber wer steckte dahinter?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 505

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hartmut Palmer

Verrat am Rhein

Kurt Zinks erster Fall

Impressum

Die meisten Romanfiguren und auch die Handlung sind frei erfunden. Die fiktive Geschichte spielt allerdings vor einem realen politisch-historischen Hintergrund. Ähnlichkeiten mit einigen nicht mehr lebenden Personen sind deshalb keineswegs zufällig, sondern gewollt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – AP

ISBN 978-3-8392-7184-1

Teil I: Der Maulwurf

Prolog: Berlin 1944/1945

Am Nachmittag des 31. Dezember 1944 macht sich die fünfundzwanzigjährige Verkäuferin Annemarie Schmidt aus Berlin-Pankow hochschwanger auf den Weg in das alte, ausgebrannte Reichstagsgebäude, um dort ihre Zwillinge zur Welt zu bringen. Sie hat einen leeren Wäschekorb und eine Wolldecke dabei, weil der Zwillingskinderwagen, den sie bestellt hat, kriegsbedingt noch nicht geliefert worden ist.

Es ist bitterkalt. Der Atem gefriert und bildet kleine weiße Rauchwolken vor ihrem Gesicht. Sie trägt warme Wollsocken, Handschuhe und einen dicken Wintermantel. Das letzte Stück am Spreeufer entlang – vom Bahnhof Friedrichstraße zum Osteingang des Reichstags, höchstens vierhundert oder fünfhundert Meter – muss sie zu Fuß gehen. Ihr kommt es endlos vor.

Immer wieder muss sie ausweichen, in Deckung gehen und in Luftschutzkellern Zuflucht suchen, weil auch am letzten Tag des Jahres, einem Sonntag, der Krieg keine Pause macht. Obwohl kaum noch ein Gebäude heil ist, weil nahezu alle Häuser in der Mitte Berlins bereits zerstört sind, kommen immer wieder neue Bomber, um ihre Sprengladungen über der Reichshauptstadt abzuwerfen.

Das letzte Flakgeschütz, das auf einem der vier Türme des Reichstagsgebäudes steht und unaufhörlich Salven in die Luft schießt, kann nichts mehr ausrichten. In einer Feuerpause gelingt es Annemarie, das von Soldaten bewachte und mit Sandsäcken verbarrikadierte Portal des Gebäudes zu erreichen. Sie zeigt einen Passierschein vor und wird von einem Sanitäter in den Keller geführt.

Dort herrscht Hochbetrieb. Vor einem Jahr hat die Charité ihre Entbindungsstation in das historische Gemäuer im ehemaligen Alsenviertel verlegt, weil das massive Fundament des alten Parlamentsgebäudes Schutz und Sicherheit verspricht. Trotzdem wackeln die Wände, wenn draußen die Bomben detonieren.

Das elektrische Licht flackert und geht schließlich ganz aus. Kerzen werden angezündet. Warmes Wasser wird in einem mit Brennholz befeuerten Kessel zubereitet, der zugleich den kahlen Raum heizt, den man als Kreißsaal hergerichtet hatte. Die Hygieneverhältnisse lassen zu wünschen übrig. Leinentücher und Binden werden knapp.

In diesem Chaos bringt Annemarie Schmidt ihre Zwillinge zur Welt – zuerst, zehn Minuten vor Mitternacht, Alexander, und eine Dreiviertelstunde später Bruno. Er ist der erste Säugling im neuen, sein Bruder Alexander der letzte im alten Jahr. Und genau das bringt wenige Tage später einen deutschen Bürokraten zur Verzweiflung.

Hermann Meyer ist stellvertretender Leiter des für das Reichstagsgebäude zuständigen Standesamtes Tiergarten und am Vormittag des 4. Januar 1945 gekommen, um die Geburten der letzten Tage zu beurkunden.

Vor ihm auf dem Tisch liegt wie immer das in marmorierte schwarze Pappe gebundene Geburtenbuch der Charité, eine große Kladde, die von außen aussieht wie ein altes Klassenbuch und von innen wie das Kassenbuch eines Buchhalters. Penibel sind in ihm alle Entbindungen seit 1925 dokumentiert. Vorne links in der ersten Spalte stehen Datum und genaue Uhrzeit der Geburt, dann von links nach rechts Name und Vorname des Säuglings, Name, Vorname und Anschrift der Mutter und, soweit bekannt und vorhanden, des Vaters. In einer weiteren Rubrik steht, welcher Arzt und welche Hebamme anwesend waren, wie viel Pfund der oder die Neugeborene auf die Waage brachte und schließlich, unter der Rubrik: »Besondere Merkmale«, ob und wenn ja, welche Besonderheiten es festzustellen gibt. Es ist das Logbuch der Entbindungsstation.

Der Standesbeamte Meyer ist ein Hundertfuffziger. So nennen die Berliner die Unentwegten, die auch im Angesicht der unabwendbaren Niederlage immer noch zu hundertfünfzig Prozent an den Endsieg glauben. Er trägt das runde Parteiabzeichen mit dem Hakenkreuz am Revers und sieht mit seinem angeklatschten dunklen Haar, dem scharfen Scheitel und dem rechteckigen Oberlippenbart sogar ein bisschen aus wie der Führer.

Weil er ein wenig zu zackig die Tür aufgerissen und den Arm zum Deutschen Gruß hochgerissen hat, ist das Hitler-Bild, das neben der Tür hängt, verrutscht. Meyer versucht vergeblich, es wieder geradezurücken. Es gelingt ihm nicht. So oft er es auch justiert, das Bild rutscht immer wieder in die Schieflage.

Wegen seines Namens muss Meyer in den letzten Kriegsjahren manchen bösen Spott ertragen. Seit der Ober-Nazi Hermann Göring verkündet hat, er wolle Meyer heißen, wenn es einem feindlichen Bomber je gelänge, Bomben auf deutsche Städte zu werfen, heißt der Reichsmarschall im Volksmund nur noch Hermann Meyer. Deshalb wird, wenn der Standesbeamte Hermann Meyer sich irgendwo mit seinem Namen vorstellt, immer geraunt und gekichert. »Meyer wie Göring?«, tuscheln die Leute und lachen hinter vorgehaltener Hand. Er erträgt es mannhaft, ein deutscher Beamter darf sich nichts anmerken lassen. Innerlich aber kocht er.

Auch heute ist ihm nicht entgangen, dass die Schwestern und Ärzte in der Entbindungsstation zu grinsen begannen, als sie seiner ansichtig wurden. Er hat also bereits eine etwas erhöhte Betriebstemperatur, und als die Oberschwester das vor ihm liegende Geburtenbuch nun lediglich geraderückt, nicht aber aufschlägt, wie sie es sonst immer tut, damit er die aktuelle Seite nicht suchen muss, spürt Meyer, dass irgendetwas nicht stimmt.

Misstrauisch öffnet er die Kladde, und als er die Stelle schließlich findet, schnappt er erst einmal nach Luft. Es dauert ein paar Sekunden, bis er – das ganze Ausmaß des Frevels begreifend, den er vor sich sieht – »Wer hat das geschrieben?« brüllt und mit dem Zeigefinger anklagend auf den schwarzen Doppelstrich deutet, der den Übergang des Jahres 1944 in das Jahr 1945 markiert. Über dem Strich steht »Prost Neujahr!« und darunter hat ein Witzbold geschrieben: »Führer befiehl, wir tragen die Folgen.«

Meyer weiß natürlich, dass das die Verballhornung eines Nazi-Slogans ist, den Joseph Goebbels ersonnen hat, um die Deutschen auf den totalen Krieg einzustimmen. Er wird rhythmisch gebrüllt, er steht millionenfach auf Transparenten und Spruchbändern, an Hauswänden und Bunkern, manchmal sogar auf Tassen und Tellern: »Führer befiehl, wir folgen!« Und nun hat jemand sich getraut, genau das ins Geburtenbuch zu schreiben, was der Volksmund aus der großen Propagandalüge gemacht hat: »Führer befiehl, wir tragen die Folgen.«

Meyer zitiert den diensthabenden Oberarzt herbei und fragt erneut mit bebender Stimme: »Wer hat das geschrieben?« Der Oberarzt zuckt bedauernd die Schultern. Er hatte am Jahreswechsel frei. Nun lässt Meyer alle antreten, die in der Silvesternacht Dienst hatten. Jeder wird einzeln befragt. Ohne Ergebnis.

Meyer droht damit, das Geburtenbuch beschlagnahmen und grafologische Gutachten anfertigen zu lassen. Jeder weiß, die Drohung geht ins Leere. Ohne Kladde kann der Standesbeamte keine Geburt beurkunden. Aber beurkunden muss er nun mal, dafür ist er schließlich da.

Zum Schluss kommt Meyer auf die Idee, selbst den Gutachter zu spielen. Noch einmal lässt er alle antreten, die in der fraglichen Nacht Dienst hatten. Sie müssen unter seiner Aufsicht mit der Hand den frechen Satz aufschreiben, der Meyer so erbost hat.

Doch es gibt keine Übereinstimmungen. Meyer tobt, und je mehr er tobt, desto ohnmächtiger wirkt er. Solange er keinen Namen hat, zerplatzen die von ihm angedrohten Konsequenzen – Polizei, Gestapo, Untersuchungshaft, Volksgerichtshof – wie Knallerbsen.

Es dauert etwa eine Stunde, bis er die Untersuchung entnervt und ergebnislos abbricht. Danach aber kommt er erst recht ins Schwitzen. Es ist schon schlimm genug, dass er nicht herausgefunden hat, wer der Übeltäter war, der den Führer schmähte. Noch schlimmer ist das, was jetzt auf ihn zukommt: Er soll die Geburt von zwei Brüdern beurkunden, die nicht am gleichen Tag und noch nicht einmal im gleichen Jahr zur Welt gekommen, aber unzweifelhaft Zwillinge sind.

Im Geburtenbuch steht der eine, Alexander, über und der andere, Bruno, unter dem Doppelstrich. Meyer nimmt sich die Kindsmutter vor. Das Fräulein Anna Maria Magdalena Schmidt, genannt Annemarie, soll ihm erklären, wie es dazu kommen konnte. Aber Annemarie Schmidt kann es ihm nicht erklären. Es hat sich einfach so ergeben. Erst kam Alexander, dann Bruno. Dazwischen war der Jahreswechsel.

Das Problem lässt sich nur lösen, indem man entweder die Eintragung im Geburtenbuch ignoriert oder den gesunden Menschenverstand. An den appelliert jetzt die Kindsmutter. Sie kniet vor dem Standesbeamten Meyer nieder und fleht ihn an, das Geburtsdatum ihrer beiden Söhne einheitlich entweder auf den 31. Dezember 44 oder auf den 1. Januar 45 zu legen. Sonst könnten die beiden doch nie am gleichen Tag Geburtstag feiern.

Meyer versucht, die Verantwortung abzuwälzen und bei seiner vorgesetzten Dienststelle eine Weisung einzuholen. Es funktioniert nicht. Die Telefonleitungen sind tot. Er muss selbst entscheiden. Und deshalb entscheidet er, wie sollte es anders sein, gegen den gesunden Menschenverstand: Was im Geburtenbuch steht, ist amtlich und muss dementsprechend auch vom Standesamt Tiergarten beurkundet werden.

Ordnung muss sein im Deutschen Reich. Auch und vor allem im Krieg. Immerhin wird den beiden Neugeborenen in ihren Geburtsurkunden ausdrücklich bescheinigt, dass sie im Reichstagsgebäude geboren worden sind. In der Spalte »Besondere Merkmale« hat der Arzt Dr. Eberhard Maus, der Bruno nach der Geburt untersuchte, in sauberer Sütterlinschrift etwas eingetragen, was nur Mediziner verstehen: »Naevus caeruleus infra venter felis«.

Die Verkäuferin Annemarie Schmidt kann kein Latein. Trotzdem überträgt sie, als die Oberschwester ihr das Geburtenbuch am 1. Januar für eine Viertelstunde überlässt, die Notiz des Arztes Dr. Maus säuberlich in ihr Tagebuch, in das sie seit ihrem vierzehnten Lebensjahr alles hineinzuschreiben pflegt, was ihr wichtig erscheint.

Der Lockvogel

Naevus caeruleus infra venter felis. Anita Bock schien keine Mühe mit dem lateinischen Zungenbrecher zu haben. Sie wiederholte ihn leise, während sie den Text Wort für Wort auf die Rückseite ihrer Visitenkarte schrieb. Dann beugte sie sich vor, reichte Zink die Karte und gewährte ihm einen tiefen Einblick in ihre Bluse.

»Wie finden Sie die Geschichte?«, fragte sie.

Es war ein warmer Sommertag und sie saßen schon seit anderthalb Stunden auf der Terrasse einer Bonner Südstadt-Kneipe. Kurt Zink hatte ein alkoholfreies Weizenbier vor sich, sie ihren zweiten oder dritten Grauburgunder.

Vor zwei Tagen hatte sie ihn angerufen und gefragt, ob er Lust und Zeit habe, die Lebensgeschichte ihres Mannes Alexander aufzuschreiben. Man wisse ja inzwischen, dass die Stasi 1972 den Sturz des SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt in Bonn vereitelt hat, allerdings wüssten nur wenige, wie das genau gelaufen sei. Ihr Mann sei einer von ihnen. Er habe die Stasi-Operation mit dem Decknamen »Doppelkopf« damals geleitet. Deshalb könne sie ihm auch jetzt noch, fast ein halbes Jahrhundert später, alles haargenau erzählen.

Zink hatte eigentlich keine Lust. Er war früher ein ziemlich bekannter Journalist, hatte sich aber schon lange aus dem aktuellen Tagesgeschäft zurückgezogen und verfolgte nur noch mäßig interessiert, was seine jüngeren Kollegen tagtäglich produzierten. Die Stichworte »Stasi« und »Misstrauensvotum« hatten ihn jedoch neugierig gemacht, noch mehr allerdings Anita Bocks dunkle, rauchige Stimme.

Nun saß sie vor ihm. Sie war nur etwas jünger als er, aber sah aus wie Ende vierzig. Eine attraktive Frau, nach der die Männer sich immer noch umschauten. Hennarotes Haar, dunkle Augen mit langen schwarzen Wimpern, dezent geschminkte volle Lippen, kleine feste Brüste, schmale Taille und ein immer noch knackiger Po.

Sie trug zu ihren blauen, eng anliegenden Jeans eine dünne, pinkfarbene Bluse, die ihre Figur zur Geltung brachte. Die beiden oberen Knöpfe hatte sie offen gelassen. Ihre Stimme klang in natura noch besser als am Telefon. Aber die Geschichte, die sie ihm erzählt hatte, war enttäuschend. Nach ihrer Ankündigung hatte er erwartet, dass sie ihm Details zum Stasi-Einsatz beim Misstrauensvotum verraten würde. Stattdessen hatte sie ihm die Story einer Verkäuferin aufgetischt, die in der Silvesternacht 1944/45 im alten Reichstagsgebäude zwei Knaben zur Welt bringt und sich hinterher mit einem Nazi-Standesbeamten zankt.

»Also?«, wiederholte sie. »Wie finden Sie die Geschichte?«

»Sehr witzig«, sagte er höflich und lehnte sich zurück. »Dieser Standesbeamte Meyer könnte auch in ›Schtonk‹ auftreten.« Und weil sie ihn jetzt mit hochgezogenen Augenbrauen ansah, als verstünde sie ihn nicht, fügte er hinzu: »Ich meine diese Filmkomödie um die gefälschten Hitler-Tagebücher und um den verrückten Fälscher, der immer neue Alltagsbeschwerden des Führers erfinden muss, damit man ihm seine Fälschungen abkauft. In diesem Film laufen auch solche Typen rum wie der Standesbeamte Meyer in Ihrer Geschichte, er hätte gut da hineingepasst. Sehr komisch. Was wird aus ihm?«

»Es ist aber keine Komödie, was ich Ihnen erzählt habe, sondern eine todernste Geschichte«, unterbrach ihn Anita. »Und Sie sollen sie aufschreiben.«

»Ja, aber was hat der Standesbeamte Meyer mit dem Misstrauensvotum 1972 zu tun?«, fragte er.

»Vergessen Sie den Standesbeamten Meyer«, sagte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Dem können Sie meinetwegen in den letzten Kriegstagen einen Balken auf den Kopf fallen oder ihn nach dem Krieg Karriere bei der CDU machen lassen. Es ist mir egal, was aus ihm wird. Nein: Sie sollen die Familien- und Lebensgeschichte meines Mannes aufschreiben. Er ist einer der beiden Zwillinge, die meine Schwiegermutter Annemarie Bock in der Silvesternacht 1944/45 auf die Welt brachte. Und er war es, der 1972 den Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Sturz gerettet hat. Bekanntlich ging das nicht ohne Bestechung.«

Sie muss gewusst haben, was das Stichwort »Misstrauensvotum« bei mir auslöst, dachte er. Sonst hätte sie sich nicht an mich gewandt.

Kurt Zink war 1972 als Bonner Korrespondent einer Kölner Tageszeitung dabei, als der CDU-Vorsitzende Rainer Barzel versuchte, Brandt zu stürzen. Er saß damals auf der Pressetribüne im Bundeshaus. Dem Mann fehlten zwei Stimmen zum Sieg, und diese zwei Stimmen waren gekauft worden. Allerdings nicht von der SPD, wie Julius Steiner ein Jahr danach behauptete, sondern von der Stasi. Aber das erfuhr man erst Anfang der Neunziger, also zwanzig Jahre später.

Und nun saß ihm diese attraktive Frau gegenüber und bot ihm die Geschichte des Mannes an, der 1972 hinter den Kulissen die Bestechung eingefädelt und den SPD-Kanzler vor dem Sturz bewahrt hatte.

»Soll das heißen, Ihr Gatte Alexander Bock hat damals die beiden Abgeordneten der Union geschmiert?«

Sie nickte und nippte an ihrem Wein.

»Julius Steiner von der CDU und Leo Wagner von der CSU?« Sie nickte wieder.

»Und ich soll jetzt das Loblied Ihres Mannes singen, der damals die Entscheidung eines demokratisch gewählten Parlaments mittels Korruption manipuliert hat?«

»Es war doch eine große Tat«, sagte sie pikiert. »Sie, Herr Zink, fanden das doch auch richtig.«

Stimmt, dachte Zink. Er hatte Kahlenbach auf der Tribüne im Bundeshaus umarmt und sie hatten vor Freude getanzt, als das Ergebnis der Abstimmung verkündet wurde. Damals wusste er noch nicht, dass die Entscheidung gekauft worden war, und war begeistert.

»Trotzdem«, beharrte er. »Korruption bleibt Korruption.«

»Aber ich bitte Sie: Ohne diese Korruption wäre Brandt gestürzt und die Ostverträge wären nicht ratifiziert worden. Und ohne diese Verträge, ohne die Entspannungspolitik der Siebzigerjahre hätte es 1990 keine Wiedervereinigung gegeben. Man könnte fast sagen: Mein Mann hat mit dafür gesorgt, dass Helmut Kohl Kanzler der Einheit werden konnte.«

Zink überlegte, ob er aufstehen und gehen sollte. Er sah sie an und blieb sitzen.

»Bisher hat niemand die Rolle gewürdigt, die er dabei spielte«, fuhr sie fort. »Das sollen Sie jetzt tun. Deshalb möchten wir Sie als Ghostwriter engagieren. Sie sollen sein Leben beschreiben. Was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist bereits der Anfang. Sie haben genügend Zeit, den Rest zu recherchieren und aufzuschreiben. In drei Jahren feiert seine Firma ihr dreißigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass soll die Biografie erscheinen.« Sie nahm noch einen Schluck und sah ihn an.

»Waren Sie damals in Bonn auch dabei?«, fragte er.

»Ich war auch dabei, klar. Alexander war mein Führungsoffizier, ich eine blutjunge Agentin, seine Gehilfin sozusagen. Wir waren damals noch kein Paar. Wir hatten nur beruflich miteinander zu tun. Meine große Liebe war ein anderer. Ich glaube, Sie kannten ihn. Er hieß Heinrich Sauerborn, alle nannten ihn Heinz, und ich habe ihn hier in dieser Kneipe kennengelernt, die damals Schumannklause hieß. Er war die Liebe meines Lebens.«

Zink hatte in seinem Reporterdasein schon einige Überraschungen erlebt mit Leuten, die in die Zeitung kommen und ihm deshalb ihre Geschichten andienen wollten. Selten allerdings hatte jemand dies so raffiniert eingefädelt wie Anita Bock.

Wenn es stimmte, was sie sagte, spielte die Geschichte, die er aufschreiben sollte, auch in seinem früheren Leben und Umfeld. Er war doppelt und dreifach involviert, weil er erstens damals als Journalist den Kampf um die Ostverträge aus nächster Nähe beobachtet und beschrieben hatte. Zweitens kannte er Heinz Sauerborn, von dem sie sagte, er sei die Liebe ihres Lebens gewesen, und drittens war die alte Schumannklause damals sein Stammlokal. Sie hieß heute anders. Aus der versifften Eckkneipe war ein Restaurant geworden. Bei schönem Wetter konnte man sogar draußen auf der Terrasse sitzen.

Sauerborn war zwar nur eine eher flüchtige Thekenbekanntschaft. Aber wenn aus der Musikbox die Lieder der »Bläck Fööss« tönten, hatten sie beide immer mitgesungen. A8, B8, C8, D8, das waren die Tasten, die man an der Musikbox drücken musste, um die »Bläck Fööss« zu hören. Die Tasten wurden sehr oft gedrückt. Drei Titel kosteten fünfzig Pfennige.

Heinz war besonders textsicher.

Und jetzt saß ihm Sauerborns frühere Geliebte gegenüber und wollte, dass er seine, ihre und die Geschichte ihres Mannes aufschriebe, den sie viel später erst geheiratet hatte. Merkwürdig. Aber reizvoll: eine Ex-Agentin der Stasi, die angeblich dabei war und verhindert hatte, dass Willy Brandt im April 1972 gestürzt wurde. Eine Zeitzeugin der besonderen Art. Und so, wie sie mit ihm redete und ihn anschaute, hatte er das Gefühl, dass er gar keine Wahl mehr hatte. Es erschien ihm unabweisbar. Das verwirrte ihn. Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und schaute angestrengt ins Leere.

Sie wartete.

»Ich bin Journalist«, antwortete er schließlich. »Ich schreibe keine Drehbücher und auch keine Romane. Was Sie mir eben über die Verkäuferin Annemarie Schmidt erzählt haben, die im Bombenhagel durch das zerstörte Berlin irrt, um im Reichstag Zwillinge zur Welt zu bringen, ist großes Kino, wirklich: sehr dramatisch. Andererseits jedoch, wie ich schon sagte, ziemlich komisch. Mit erfundenen Geschichten aber kann ich nicht dienen.«

»Es ist keine erfundene Geschichte«, sagte sie. »Es hat sich alles genau so zugetragen.«

»Im Reichstag geboren? Ich bitte Sie!«, protestierte er. »Damit fängt es doch schon an. Wenn ich das schreibe, steigt doch jeder Leser gleich aus. Wieso sollen im Reichstagsgebäude Kinder zur Welt gekommen sein? Das glaubt keiner. Vergessen Sie es.«

Sie setzte wieder ihr unglaubliches Lächeln auf. Und während sie ihn anschaute, zog sie ein iPad aus ihrer Handtasche. Sie stellte es an, wartete kurz, bis sie im Internet war, und gab dann bei Google »Reichstag«, »Entbindungsstation« und »Schauplätze« ein.

Die Suchmaschine präsentierte auf einen Schlag zweihundertdreiundfünfzig Einträge. Und bereits der erste war ein Volltreffer: Unter der Überschrift »Parlamentarische Schauplätze« stand auf der offiziellen Seite des Deutschen Bundestages eine Kurzfassung der langen Geschichte des Bauwerks, das seit 1999 wieder Sitz des Parlaments geworden war, nachdem der britische Stararchitekt Sir Norman Foster es auf geniale Weise umgebaut hatte. Weiter hieß es, das ehemalige Parlamentsgebäude sei während des Krieges unterschiedlich genutzt worden. Man habe dort sogar Funkröhren gebaut, ein Lazarett eingerichtet und im Keller die Entbindungsstation der Berliner Charité untergebracht.

»Sehen Sie?«, sagte sie.

Dann kramte sie ein Stück Papier aus der Handtasche. Es sah aus wie die Kopie einer Geburtsurkunde. Das Original war offenbar irgendwann einmal mehrfach gefaltet und später wieder glatt gebügelt worden, die Falzspuren waren geblieben. Sie lagen wie ein Gitternetz über dem Blatt. Daneben legte sie einen alten Hausausweis des Deutschen Bundestages und zwei weiße Umschläge von der Größe einer halben Postkarte.

»Das ist die Geburtsurkunde meines Mannes Alexander Bock«, erläuterte sie. »Damals hieß er noch Alexander Schmidt, weil der Standesbeamte Meyer dafür gesorgt hatte, dass er unter dem Mädchennamen seiner ledigen Mutter registriert wurde. Und hier steht es: ›Im Reichstagsgebäude geboren‹.« Dann deutete sie auf den Ausweis: »Der gehörte Heinrich Sauerborn. Auf den kommen wir gleich noch. Und das hier,« sagte sie und zog mit Daumen und Zeigefinger aus einem der Umschläge eine weiße Karte aus dünner Pappe hervor, »das sind die beiden Stimmkarten, die am 27. April 1972 beim Misstrauensvotum gegen den SPD-Kanzler Willy Brandt aus dem Verkehr gezogen und gegen zwei vorher markierte Dubletten ausgetauscht wurden.«

Zink war fassungslos. »Sie meinen: Das sind genau die beiden Stimmen, die Barzel …«

»Gefehlt haben«, bestätigte sie. »Weil sie nicht bei den Ja-Stimmen landeten, sondern bei uns.«

Zink nahm eine der Stimmkarten in die Hand. Sie war halb so groß wie eine Postkarte und genauso glatt und dünn. Auf der einen Seite war sie weiß. Auf der anderen standen die Worte »RÜCKSEITE« und »Wahl nach Artikel 67 des Grundgesetzes« neben dem Stempel des Bundestagspräsidenten.

Zink wusste, was »Wahl nach Artikel 67 des Grundgesetzes« bedeutete: Misstrauensvotum. Und: Ein Bundeskanzler konnte nur gestürzt werden, indem das Parlament mit absoluter Mehrheit einen Nachfolger wählte. Die Stimmkarten waren also für ein konstruktives Misstrauensvotum hergestellt worden, entweder für das erste, im April 1972, als CDU und CSU versuchten, den SPD-Kanzler Brandt durch Rainer Barzel zu ersetzen; oder für das zweite im September 1982, als Helmut Kohl Nachfolger von Helmut Schmidt wurde. Nach allem, was Anita erzählt hatte, kam nur das erste infrage.

Ehrfürchtig betrachtete er die dünne Pappe in seiner Hand. Das gehörte eigentlich in das Haus der Geschichte, dachte Zink.

»Wo haben Sie die her?«, fragte er.

»Das wissen Sie doch«, erwiderte sie und fixierte ihn. »Sie wissen es, weil Sie der einzige Journalist in Bonn waren, der unseren Kartentrick durchschaute. Damals hat Ihnen keiner geglaubt. Jetzt haben Sie endlich die Gelegenheit, es zu beweisen, wenn Sie die Geschichte meines Mannes aufschreiben.«

Und wieder beugte sie sich so weit vor, dass ihre Köpfe sich fast berührten. Obwohl er keinen Tropfen Alkohol getrunken hatte, fühlte Zink sich plötzlich wie benebelt. Er starrte abwechselnd auf die Stimmkarte in seiner Hand und in ihre pinkfarbene Bluse, er sah die weiße Pappe, blickte auf die Rundungen ihrer Brüste und wusste, dass er ihr nicht würde entkommen können.

Sie hatte ihn am Haken.

Sie hatte die Beweise, nach denen er so lange gesucht hatte.

Außer Kontrolle

Alexander Bock sah missmutig aus dem großen Fenster seiner Firmenzentrale in Potsdam. Der Gründer und Inhaber von Bocks Bau- und Hobbymarkt hatte schlechte Laune.

Seine dreiundsiebzig Jahre sah man ihm nicht an. Man schätzte ihn allgemein zehn Jahre jünger. Er war gut trainiert, braun gebrannt, eine durchaus sportliche Erscheinung mit leicht südländischem Teint, einst schwarzem, inzwischen leicht ergrautem Haar, buschigen Augenbrauen und großen braunen Augen, die er allerdings hinter einer getönten Brille verbarg; selbst in geschlossenen Räumen und auch wenn die Sonne gar nicht schien.

Altes Augenleiden, pflegte er zu sagen. Er habe das wohl von seiner Mutter Annemarie, die 1991 nach einer Netzhautablösung an beiden Augen vollständig erblindet war. Die Ärzte in der Charité hatten es nicht aufhalten können.

Seit sie vor vier Wochen im Alter von achtundneunzig Jahren gestorben war, hing der Haussegen schief. Seine Frau Anita verstummte, wenn er das Zimmer betrat, und wenn sie überhaupt etwas sagte, dann nörgelte sie nur an ihm herum. Er ahnte den Grund. Aber er hütete sich, sie zu fragen. Er hatte auch nicht gefragt, als sie vor ein paar Tagen wortlos ihr Bettzeug genommen hatte und aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen war.

Alexander seufzte. Vor ihm saß Klaus Krombach, sein engster Vertrauter und Kollege. Er war fast zwei Meter groß, ein dürrer, ausgemergelter Typ mit einer scharfkantigen Hakennase und langen, spitzen Spinnenfingern, die vom Rauchen gelb waren. Sein hellblondes, fast weißes Haar war straff nach hinten gekämmt und am Hinterkopf zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden, der aber nicht herunterhing, sondern wie ein Rasierpinsel waagerecht vom Hinterkopf abstand. Es sah bizarr aus und ließ ihn noch älter erscheinen, als er tatsächlich war. Seine Haut war alt, faltig und rissig. In der Firma und im Freundeskreis nannten ihn alle »KK«.

Bock kam er manchmal vor wie ein vertrockneter Indianer, weswegen er gelegentlich auch »Lederstrumpf« zu ihm sagte.

Allerdings war das ein Privileg, das nur er hatte. Kein anderer durfte zu KK Lederstrumpf sagen. Lederstrumpf war seit vielen Jahren Bocks Mann fürs Grobe, einer der Wenigen, denen der stets misstrauische Firmenboss wirklich vertraute. Er hatte schon manche Drecksarbeit für ihn erledigt und war inzwischen selbst, was nicht einmal Bocks Gattin wusste, mit zehn Prozent stiller Teilhaber der Firma. Er war immer zur Stelle, wenn Bock ihn brauchte. Und heute brauchte er ihn ganz besonders. Anita war außer Kontrolle geraten.

Vor zwei Tagen hatte sie ihr Schweigen gebrochen und ihm beim Frühstück den Grund genannt. Sie hatte herausgefunden, dass er seit mindestens einem Jahr eine Affäre mit Liliane de Roche hatte, der kleinen schwarzhaarigen Portugiesin aus der Einkaufsabteilung. Lilli, wie alle sie nannten, war neunundzwanzig Jahre alt und hatte einen sechsjährigen Jungen, den sie allein erzog.

Bock hatte anfangs alles geleugnet. Aber dann hatte sie ihm die Hotelrechnungen unter die Nase gehalten, weiß der Teufel, wie sie drangekommen war. Fünfmal Doppelzimmer mit Frühstück, jeweils für zwei Personen, dreimal in Köln und zweimal in Frankfurt. Immer donnerstags. Und jedes Mal, das hatte man ihr wohl in der Reisestelle bestätigt, war Lilli zufällig an denselben Tagen auch geschäftlich in Köln und in Frankfurt unterwegs gewesen.

Bock hatte es schließlich zugegeben und sich gleichzeitig darüber beschwert, dass sie hinter ihm her spioniert habe wie eine alte Stasi-Agentin. Da war sie ausgerastet. Das hätte er nicht sagen dürfen. Es stimmte ja: Früher war sie bei der Stasi gewesen, genau wie er. Sie war eine gut ausgebildete Kundschafterin. Mit neunzehn hatte sie als Lockvogel angefangen und jede Menge Erfahrungen mit Männern gesammelt. Aber seit sie ihn kannte, war das vorbei. Und er? Er vögelte mit seinen dreiundsiebzig Jahren immer noch in der Gegend rum! Und ihr, die ihn mit der Portugiesin Lilli erwischt hat, wirft er Stasi-Methoden vor. Eine Frechheit war das.

Der Streit war eskaliert. Alles, was die beiden seit ein paar Jahren mit sich herumgetragen, aber nie zur Sprache gebracht hatten, weil auch nie Zeit zum Reden gewesen war, alle Versäumnisse ihrer längst in Routine erstarrten Ehe hatten sie hervorgekramt und sich wechselseitig an den Kopf geworfen. Zum Schluss war sie türenknallend gegangen und hatte ihn ziemlich ratlos vor dem Scherbenhaufen zurückgelassen, der von ihrer Beziehung übrig geblieben war.

Dabei lief der Laden gerade so gut, Bocks Bau- und Hobbymarkt expandierte. Er hatte Filialen in fast allen Bundesländern, und die Bilanzen versprachen ordentliche Gewinne.

Ein paar Tage vor dem großen Krach hatten sie noch darüber gesprochen, was er sich zum bevorstehenden Jubiläum in drei Jahren wünsche. Er hatte gesagt, er wolle, dass endlich mal jemand die historische Rolle beleuchte, die er damals beim Misstrauensvotum gespielt hatte.

»Ich denke, dieser Journalist Zink kann das am besten«, hatte er gesagt. »Zink hat diese ganze aufregende Zeit, 1972, und auch ein Jahr später die Steiner-Wienand-Affäre aus nächster Nähe erlebt und beschrieben. Und er hat damals, erinnere dich, als Einziger den Kartentrick durchschaut.«

Das stimmte tatsächlich. Zink war irgendwie darauf gekommen, wie sie es angestellt hatten, die geheime Abstimmung über das Misstrauensvotum so zu kontrollieren, dass sie genau wussten, wie die von ihnen bezahlten Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion abgestimmt hatten. Der Trick war ganz einfach. Und ziemlich genial.

»Zum Glück hat ihm damals niemand geglaubt«, sagte sie.

»Eben«, antwortete er. »Es hat ihm niemand geglaubt. Das wird ihn mächtig geärgert haben. Aber du hast ja immer noch die Beweise, und damit kannst du ihn ködern.«

»Ich werde es versuchen«, hatte sie gesagt.

Jetzt aber wusste er nicht, ob das nach ihrem Ehekrach noch galt. Er wusste nicht, ob seine Frau bereits Kontakt zu Zink aufgenommen hatte. Schlimmer noch: Er war sich plötzlich nicht mehr sicher, ob es überhaupt noch opportun war, das Firmenjubiläum zu planen und einen Autor für seine Biografie zu suchen.

Sie war vor zwei Tagen weggefahren und seitdem nicht mehr nach Hause gekommen. Bock hatte keine Ahnung, wo sie sich aufhielt und was sie vorhatte. Das machte ihn nervös. Deshalb brauchte er Krombach.

Von seinem Schreibtisch im ersten Stock blickte er direkt auf den Potsdamer Jungfernsee. Dahinter am anderen Ufer ragte ein Fabrikschlot in den verhangenen Himmel. Er gehörte zur Alten Meierei, einem inzwischen sehr beliebten Ausflugslokal.

Zum See hin fiel das Gelände leicht ab. Der Rasen war gepflegt und so kurz geschnitten, dass man Golf darauf hätte spielen können. Das Areal, mittlerweile eines der teuersten Grundstücke der Stadt, hatte er Anfang der Neunzigerjahre von der Treuhand gekauft – »für ’n Appel und ’n Ei«, wie er zu sagen pflegte, und zwar zusammen mit dem ehemals volkseigenen Betrieb VEB Garten- und Gerätebau Potsdam. Das war eine kleine Klitsche, die zu DDR-Zeiten Gartenbaugeräte hergestellt und vertrieben hatte, die aber nach der Wende niemand mehr haben wollte. Ein alter Bekannter aus Stasi-Zeiten, der nach dem Mauerfall bei der Treuhand gelandet war, hatte ihm beim Kauf der Klitsche, wie Bock es ausdrückte, »geholfen«.

Das Grundstück lag nicht weit weg vom Stadtzentrum und doch mitten im Grünen. Und hier hatte er, vor fünf Jahren, seine neue Firmenzentrale errichten lassen – ein helles, modernes Bauwerk aus Glas, Holz und Edelstahl.

Die kleine Klitsche hatte gerade mal fünfzehn Mitarbeiter beschäftigt, als sie in seinen Besitz überging und Bocks Bau- und Hobbymarkt wurde. Heute arbeiteten in der Firma bundesweit fünfundzwanzigtausend Leute. Sie war mittlerweile eine der größten Bau- und Hobbymarkt-Ketten in Deutschland, mit Filialen in fast allen Bundesländern und größeren Städten.

Und ihm gehörte der Laden. Darauf war er stolz.

Jahr für Jahr spendete er ordentliche Summen – vorsichtshalber allen politischen Parteien, die im Brandenburger Landtag und im Deutschen Bundestag saßen. Auch als Kunstmäzen hatte er einen guten Ruf. Immer wieder las man Lobeshymnen über ihn in der Zeitung. Dass er früher einen ziemlich einflussreichen Posten bei der Stasi hatte und dass beim Kauf der Klitsche nicht alles sauber gelaufen war, interessierte heute keinen mehr.

Wenn aber seine Frau Anita auspacken und erzählen würde, was sie alles wusste, wären Ruf und Lebenswerk in Gefahr.

»Ich weiß nicht, was sie jetzt vorhat«, sagte er. »Du kennst sie ja. Sie ist unberechenbar.«

Krombach murmelte etwas Unverständliches.

Er war zwar Bocks treuer Gefolgsmann, fand allerdings nicht alles toll, was dieser machte. Seine Frauengeschichten zum Beispiel lehnte er ab. Nicht aus moralischen, sondern in erster Linie aus praktischen Gründen. Die Damen, die Bock verführte, machten meist schon nach kurzer Zeit großen Ärger und jede Menge Arbeit. Krombach hatte dann immer dafür sorgen müssen, dass sie nicht zu irgendeinem Schmierfinken der Boulevardpresse liefen und auspackten.

Er lehnte Bocks Seitensprünge aber auch ab, weil er Anita mochte. Sie kam aus dem gleichen Stall wie er und Bock, war eine gute Kameradin und hatte immer zu ihm gehalten.

Dass sie erst jetzt auf die Affäre ihres Mannes mit Lilli gestoßen war, wunderte Krombach einerseits. Andererseits aber auch wiederum nicht. Denn anders als sonst hatte Bock das Abenteuer mit der jungen Portugiesin strikt geheim gehalten, selbst vor ihm, seinem engsten Vertrauten. Es sei ihm ernst, sagte er, als Krombach ihn zur Rede stellte, nachdem er eines Tages durch Zufall dahintergekommen war. Anita sei ahnungslos und dürfe nichts davon erfahren. Diesen Seitensprung würde sie ihm nicht vergeben, weil es eben keineswegs nur ein Seitensprung war. Lilli bedeute ihm mehr als die vielen anderen davor.

Vermutlich war es das, was Anita so aufgebracht hatte. Wenn er doch endlich mal die Finger von fremden Weibern lassen könnte, dachte Krombach. Laut sagte er: »Sie ist eine von uns. Sie war in Belzig. Wie du und ich. Sie weiß, wie man sich tarnt und Spuren legt oder verwischt. Sie ist eine alte Tschekistin.«

»Ich weiß«, seufzte Bock. »Das ist es ja. Sie weiß zu viel. Ich muss wissen, was sie vorhat.«

»Ich glaube nicht, dass sie dich in die Pfanne hauen wird«, sagte Krombach. »Sie hängt doch selbst mit drin und wird sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Aber vielleicht solltest du die Sache mit Lilli wirklich beenden.«

Bock spürte, wie er wütend wurde. »Vielleicht solltest du die Sache mit Lilli wirklich beenden«, äffte er Krombach nach. »Das geht nicht so einfach. Und ich will es auch nicht. Außerdem ist sie schwanger. Punkt!«

Jetzt starrte Krombach ihn an, als sähe er ein Gespenst. »Ach du große Scheiße«, murmelte er. Dann schwiegen die beiden.

Sie waren seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Auf der Agentenschule in Belzig, achtzig Kilometer südwestlich von Berlin, hatten sie vor mehr als vierzig Jahren gemeinsam das zweitälteste Gewerbe der Welt gelernt. Damals bewohnten sie zusammen ein Zimmer und waren sehr eng, obwohl Alexander es, zu Krombachs Leidwesen, ablehnte, mit ihm auch das Bett zu teilen. Er war einfach hoffnungslos hetero. Sie blieben aber trotzdem Freunde, und seit KK wusste, dass sein Zimmergenosse um ein paar Ecken mit Markus Wolf verwandt war, tat er alles, um diese Freundschaft nicht zu verlieren. Sein Instinkt sagte ihm, dass sich das irgendwann einmal auszahlen würde.

In der von der Außenwelt abgeschirmten Kaderschmiede der Hauptverwaltung Aufklärung waren sie, damals beide noch jung und voller Idealismus, zu Spionen ausgebildet worden. »Kundschafter des Friedens« nannten sie sich.

»Schild und Schwert der Partei« wollten sie sein, die künftige Elite des Landes.

Nichts davon war geblieben.

Die Deutsche Demokratische Republik, die zu beschützen sie einst geschworen hatten, war 1989 fast über Nacht zu Staub zerfallen. Die klirrende Ordensherrlichkeit ihrer Generäle erwies sich als das, was sie immer war: reines Blech.

Aus und vorbei.

Krombach konnte froh sein, dass seine Akte nach dem Mauerfall gerade noch rechtzeitig gesäubert worden war und niemand ihn mehr vor Gericht bringen konnte. Jahrelang hatte er unter dem Namen Konrad Köhler für das MfS die CDU-Parteizentrale in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn und den Freundeskreis eines rechtsradikalen Bonner Waffenhändlers namens Martini ausspioniert.

Nach einem fast zweijährigen Aufenthalt in Moskau war er Anfang Dezember 1991 nach Deutschland zurückgekehrt, wenige Tage vor dem endgültigen Zusammenbruch der Sowjetunion. In Moskau hatte er bei seinem alten Freund und Lover Michail Solokov gewohnt, einem als Killer ausgebildeten schwulen KGB-Agenten, den er Ende der Siebzigerjahre auf einem Lehrgang kennengelernt und mit dem er oft gemeinsam Urlaub auf der Krim gemacht hatte.

Michail, nach einer unglücklichen Liebschaft gerade wieder solo, hatte ihn gern bei sich aufgenommen. Und die beiden waren, wenn auch nur heimlich, weil Homosexualität in der Sowjetunion verpönt war, ein glückliches Paar; bis Michail eines Tages einen zwanzig Jahre jüngeren Stricher anschleppte, in den er sich verknallt hatte.

Noch magerer und hagerer als früher und mit nur zwanzig Mark in der Tasche seiner Jeans hatte Krombach sich nach Deutschland durchgeschlagen und auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt zufällig Anita getroffen. Sie hatte ihn zu Bock gebracht, der gerade erst seinen Baumarkt aufgemacht hatte. Seitdem waren die beiden alten Stasi-Kumpel unzertrennlich. Kein Blatt Papier passte zwischen die beiden, hieß es in der Firma.

Und das stimmte auch. Sie wussten fast alles voneinander, und gemeinsam hüteten sie ein Geheimnis, das außer Anita niemand kannte. Deshalb konnten sie sich aufeinander verlassen.

Ohne die Hilfe seines Getreuen hätte Bock es nicht geschafft, die vielen Konkurrenten und Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den eigenen Laden so groß zu machen, wie er inzwischen war.

Ohne die Rückendeckung seines Chefs und dessen Verbindungen zu wichtigen Leuten in Politik und Justiz wäre Lederstrumpf vermutlich längst im Knast gelandet. Ein paarmal hätten sie ihn fast verknackt. Aber er hatte immer die teuersten Anwälte, und am Ende reichten die Beweise nicht.

Krombach sei eben sein bester Mann, sagte Bock. Für Bock, sagte Krombach, gehe er durchs Feuer. Er seufzte tief. »Wo steckt sie jetzt eigentlich?«

»Ich weiß es nicht«, sagte Bock. »Vielleicht ist sie in Hannover. Dort wohnt eine alte Freundin von ihr. Es ist aber auch möglich, dass sie nach Bonn gefahren ist, um Zink zu treffen. Wir hatten das mal ins Auge gefasst, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich noch vorhat.«

»Zink treffen?«, fragte Krombach ungläubig. »Den Journalisten Kurt Zink?«

»Kennst du ihn?«

»Und ob ich den kenne. Das war immer ein großer Wühler. Vor dem musste man sich in Acht nehmen. Was will sie denn von ihm?«

»Er soll meine Biografie schreiben.«

Wieder starrte Krombach seinen Chef an, als habe er sich verhört.

»Deine Biografie schreiben? Bist du wahnsinnig? Du kannst dir doch so einen …« Er suchte stammelnd nach dem richtigen Wort. »Du kannst dir doch nicht so einen gottverdammten Schnüffler ins Haus holen.«

Bock verstand nur zu gut, was Krombach meinte. Es könnte in der Tat gefährlich für ihn werden, wenn der Journalist anfinge, in seinem Leben herumzuschnüffeln. Klar, vor ein paar Wochen waren Anita und er noch der Meinung, Zink sei der einzig Richtige, dem man den Auftrag erteilen könnte, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Aber damals war alles noch gut zwischen Anita und ihm. Doch jetzt, wo sie ihn verlassen hatte, könnte es tatsächlich gefährlich für ihn werden, Zink an sich heranzulassen. Da hatte Krombach schon recht. Trotzdem wollte er nicht gleich zugeben, dass er Mist gebaut hatte.

»Versteh mich doch«, sagte er. »Der Mann ist clever, hat als Einziger durchschaut, wie wir das damals mit den Stimmkarten gedeichselt haben. Er kennt die Akteure, er war immer dabei. Und er kann am besten einschätzen, welche Rolle ich gespielt habe.«

»Eben«, sagte KK trocken. »Das ist es ja.«

»Aber es geht doch nur darum, was damals war. Das soll er beschreiben, sonst gar nichts.«

»Und was ist, wenn er herauskriegt, wie das mit dir und der Treuhand gelaufen ist?«

»Alles längst verjährt«, antwortete Bock.

»Oder 1992 mit Sauerborn?«

»Da kräht kein Hahn mehr nach. Die Akte ist geschlossen. Das weißt du doch. Es gibt keine Beweise.«

»Da wäre ich nicht so sicher«, sagte Krombach. »Dieser Zink lässt nicht locker. Wenn der einmal einen kleinen Zipfel in der Hand hat, dann hört der nicht mehr auf. Du bist wahnsinnig, diesen Mann als Ghostwriter zu engagieren.«

Bock wusste, dass Krombach recht hatte. »Also gut«, sagte er. »Wir machen es anders. Zink kommt uns nicht ins Haus. Aber zuerst musst du Anita finden und in Erfahrung bringen, was sie vorhat. Wenn sie tatsächlich Zink engagiert, müssen wir aktiv werden. Mach dich also auf die Socken und suche sie. Sobald du mehr weißt, melde dich bei mir. Dann können wir überlegen, was wir als Nächstes tun. Wahrscheinlich hast du recht. Deshalb müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst.« Mit einem herrischen Kopfnicken bedeutete er ihm, dass die Unterredung beendet sei.

Krombach ging. Er wollte ohnehin eine rauchen. Das durfte man in Bocks Büro nicht mehr. Es war alles nicht mehr wie früher. Aber er wusste jetzt, was er zu tun hatte.

Der Auftrag

Zink starrte immer noch auf die Stimmkarten. Alles stand ihm wieder vor Augen: der Kanzler Willy Brandt, das Misstrauensvotum, ein Jahr später der Korruptionsskandal, in den der CDU-Abgeordnete Julius Steiner und der Manager der SPD-Fraktion, Karl Wienand, verwickelt waren. Die vielen, immer noch ungeklärten Fragen. Und mittendrin er, der damals noch junge und unerfahrene Journalist Kurt Zink, der einen Verdacht geschöpft hatte, an den keiner glauben wollte.

Im Mai 1973, als der Korruptionsskandal publik wurde, redeten alle nur darüber, dass beim Misstrauensvotum Bestechung im Spiel war. Aber niemand hatte sich darum gekümmert, wie man den Betrug organisiert und sichergestellt hatte, dass trotz der geheimen Abstimmung diejenigen, die man bezahlte, auch tatsächlich so abstimmen würden, wie es vereinbart worden war.

Zink war darauf gekommen. Er hatte den Trick mit den doppelten Stimmkarten durchschaut. Aber es war eine Vermutung, die er nicht beweisen konnte und die man ihm deshalb auch nie geglaubt hatte.

Und jetzt, sechsundvierzig Jahre später, hielt ihm diese Frau endlich die Beweise unter die Nase, nach denen er damals vergeblich gesucht hatte. Die beiden unbenutzten Stimmkarten waren der Beleg, dass seine Theorie tatsächlich stimmte.

»Was verlangen Sie?«, fragte Zink. »Was soll ich tun?«

Sie griff nach ihrem Glas, lehnte sich entspannt zurück, nahm einen tiefen Schluck und wiederholte sachlich die Geschäftsbedingungen, die sie ihm schon am Telefon genannt hatte: Ihr Mann, Alexander Bock, einst Adjutant des DDR-Spionagechefs Markus Wolf, inzwischen Inhaber und Chef der bekannten Baumarktkette Bocks Baumarkt GmbH & Co. KG, fürchte, dass die Rolle in Vergessenheit gerate, die er 1972 hinter den Bonner Kulissen gespielt habe. Damals habe er, mit ihr zusammen, die geheime Stasi-Operation »Doppelkopf« zur Rettung des Bundeskanzlers Brandt geleitet. Aber in den Geschichtsbüchern werde dies bis heute hartnäckig ignoriert. Ihr Mann werde zum Jahresende vierundsiebzig, und seine Firma feiere in drei Jahren silbernes Jubiläum, deshalb suche sie einen Ghostwriter, der die ganze Geschichte aufschreibe. Dies könne nach Lage der Dinge nur Zink sein. Das klang nicht nach einer Bitte, sondern eher wie ein Befehl.

Dann zählte sie die Gründe auf: Erstens kenne Zink alle Akteure und Ereignisse von damals noch aus eigenem Erleben. Zweitens habe er seinerzeit schon bewiesen, dass er genauer hingucken könne und nicht nur abschriebe, was andere vor ihm geschrieben hätten. Drittens, und das sei für sie ausschlaggebend, genieße er immer noch einen guten Ruf in der Branche: »Was Sie schreiben, wird für bare Münze genommen, so unglaublich manches auch klingen mag.«

»Was aber ist«, fragte Zink, »wenn ich gar keine Lust habe, die alten Geschichten aufzuwärmen? Wen interessiert es heute noch, wer in grauer Vorzeit wen bestochen hat, damit Brandt Bundeskanzler bleiben konnte?« Es war sein letzter Versuch, sich herauszuwinden.

Sie musterte ihn spöttisch und setzte ihre Aufzählung an der Stelle fort, an der er sie unterbrochen hatte: »Viertens wird Sie das Honorar, das wir Ihnen bieten, überzeugen. Es ist ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.«

Und dann nannte sie die atemberaubende Summe von hunderttausend Euro plus Umsatzsteuer und Reisespesen.

Als er sie ungläubig anstarrte, ergänzte sie: »Ich persönlich biete Ihnen darüber hinaus noch einmal fünfzigtausend extra, wenn es Ihnen gelingt, das alte Geburtenbuch der Charité aufzutreiben. Es ist seit dem Krieg verschollen, soll aber angeblich irgendwann wiederaufgetaucht sein. Wenn Sie das finden und mir eine Kopie dieser einen Seite, Sie wissen schon: die mit dem Doppelstrich in der Mitte …«

»Und dem Spruch ›Führer befiel, wir tragen die Folgen‹?«

»Ja, genau, diese eine Seite mit den Geburten der Silvesternacht 1944/45 und«, sie deutete auf die immer noch vor ihm liegende Visitenkarte, »mit diesem ›Naevus caeruleus infra venter felis‹, wenn Sie mir das beschaffen könnten, wäre mir das viel wert.«

»Und warum dieser Aufwand?«

Sie erklärte es so: In jeder Familie gebe es bestimmte Legenden, die von Generation zu Generation getragen und immer aufs Neue erzählt würden. Und diese eine Seite aus dem Geburtenbuch der Charité sei für die Familie ihres Mannes so eine Legende. Ihre Schwiegermutter Annemarie habe so oft davon gesprochen und den frechen Anti-Hitler-Spruch zitiert, dass Alexander sich immer gewünscht habe, ihr irgendwann einmal dieses Dokument, zumindest aber eine Kopie, schenken zu können.

»Nun ist sie tot«, sagte Anita. »Vor ein paar Wochen ist sie gestorben. Und jetzt versuche eben ich, ihr nachträglich diesen Wunsch zu erfüllen und ihrem Sohn diese eine Seite für die Familienchronik zu beschaffen. Verstehen Sie? Es wäre für meinen Mann eine ganz große Überraschung und das schönste Geschenk zum Firmenjubiläum.«

Zink betrachtete die Kopie der Geburtsurkunde. Die Falzspuren hatten einige Buchstaben des mit einer alten Schreibmaschine getippten Textes unleserlich gemacht. Weil außerdem einige Drucktypen verschmutzt waren, hatte zum Beispiel das kleine »a« einen schwarzen Bauch und das kleine »e« einen schwarzen Kopf.

»Meine Schwiegermutter Annemarie wollte auf Nummer sicher gehen«, erläuterte Anita. »Sie hat die Geburtsurkunden so oft gefaltet, bis sie die Größe einer etwas größeren Briefmarke hatten.«

Und weil Zink sie mit gerunzelter Stirn fragend anguckte: »Es war Krieg. Sie war ausgebombt worden, als sie mit den beiden Neugeborenen nach Hause kam. Ihre Mutter lag tot unter den Trümmern des Wohnhauses in Pankow, der Kindsvater Kuno Bock war im Krieg. Sie war ganz allein und wollte sichergehen, dass man ihre Kinder identifizieren könne, falls ihr etwas passieren sollte. Deshalb hat sie die Geburtsurkunden ihrer Söhne klein gefaltet, in eine Zellophanhülle gesteckt und jedem seine auf den Bauch geklebt.«

»Verstehe«, sagte Zink. »Und später, als sie das Papier wieder ausbreitete, um es zu kopieren, blieben die Falzspuren?«

»Genau so war es«, bestätigte Anita. »Doch nach dem Krieg hatte sie nur noch diese eine Urkunde. Die andere war mit ihrem jüngeren Zwillingssohn unter den Trümmern eines Hauses in Dresden geblieben.«

Zink runzelte fragend die Stirn.

»Wieso in Dresden?«

»Sie war dorthin gefahren«, sagte Anita, »weil Tante Mia dort wohnte, eine Schwester der Mutter des Kindsvaters Kuno Bock. Und weil die Stadt im Januar 1945 noch ziemlich heil war. Aber dann geriet sie, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, in dieses entsetzliche Bombeninferno und verlor Bruno, den jüngeren der beiden Zwillinge.«

Zink überlegte. Worauf wollte die Frau hinaus?

»Meine Schwiegermutter hat sich das nie verziehen«, sagte Anita.

»Was hat sie sich nie verziehen?«

»Sie hat sich nie verziehen, dass sie Bruno in dieser Bombennacht ganz kurz aus den Augen gelassen hat. Sie saßen stundenlang im Keller, als es losging. Bruno lag schlafend in einem Schuhkarton, Alexander war wach und brüllte unablässig. Die Tante zitterte in Todesangst. Dann kamen die Bomben. Weltuntergang! Es donnerte, es krachte, die Wände wackelten, Putz rieselte. Irgendwann gab es einen dumpfen Schlag, und sie wussten, das Haus war getroffen. Aber es stand noch. Annemarie dachte, hier werde sie niemals mehr lebend rauskommen.«

»Sie hat es aber trotzdem geschafft.«

»Ja, sie hat es geschafft.«

»Und warum Bruno nicht?«

»Weil Annemarie zum Tragen nur zwei Arme und Hände hatte. Zwei Säuglinge, eine gehbehinderte Tante und einen Koffer voller Familienpapiere. Alles auf einmal ging einfach nicht. Sie brachte erst die Tante, den Koffer und Alexander in Sicherheit, und als sie sich umdrehte und Bruno holen wollte, sah sie von Weitem, dass das Haus zusammenkrachte.«

Anita schwieg und nahm einen tiefen Schluck. Zink wusste nicht, was er sagen sollte. Auch er schwieg.

Er hätte jetzt gerne eine geraucht. Aber das Rauchen hatte er sich schon seit vielen Jahren abgewöhnt. In solchen Momenten der äußersten emotionalen Anspannung kam das Verlangen zurück. Wenn sie ihm jetzt das Weinglas rübergeschoben hätte, hätte er wahrscheinlich getrunken.

Zum Glück ließ sie es sein.

Schließlich räusperte er sich und nahm die Sachen in die Hand, die sie vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Er studierte stumm die Geburtsurkunde, die Stimmkarten und den alten Bundestagshausausweis.

»Und dann?«, hörte er sich fragen.

»Na ja, sie ist dann noch ein paar Wochen jeden Tag zum Roten Kreuz gelaufen und hat gefragt, ob ein Säugling mit einem roten Wollfaden am linken Arm abgeliefert worden sei und einer Geburtsurkunde auf dem Bauch. Aber niemand hatte etwas gesehen, und sie war nicht die Einzige, die nach Vermissten suchte.«

»Okay«, sagte Zink. »Aber Alexander hat sie wenigstens gesund nach Berlin gebracht.«

»Ja klar. Irgendwann kam sie dort an und traf die Nachbarstochter Isolde Deichmann. Die war ebenfalls ausgebombt worden und hatte nur deshalb überlebt, weil sie nicht in den Luftschutzkeller gegangen war wie alle anderen. Mit Isolde hat sie sich dann angefreundet. Ich glaube, sie hatten Kontakt bis ins hohe Alter.«

Vorsichtig brachte Zink das Gespräch wieder auf die Urkunden, die vor ihm lagen. Die von Alexander brauchte er, um die Entbindung im Reichstagsgebäude belegen zu können. Und die beiden Stimmkarten stützten seine alte Kartentricktheorie.

»Aber was hat Heinz Sauerborn mit der ganzen Geschichte zu tun, außer dass er damals Ihr Geliebter war?«

»Er hat uns die Stimmkarten besorgt«, sagte sie trocken. »Er saß im Bonner Bundeshaus, und zwar in dem Referat Parlamentarische Dienste, abgekürzt PD, wo zum Beispiel die Wortprotokolle der Bundestagsreden aus dem Stenogramm in Reinschrift übertragen und gedruckt werden. Zu den Aufgaben dieses Referates gehörte es auch, vor geheimen Abstimmungen die dazu benötigten Stimmkarten herzustellen.«

Zink hatte immer schon gewusst, dass seine Theorie von den doppelten Stimmkarten nur aufging, wenn es einen Helfer in der Bundestagsverwaltung gab. Aber dass Heinz Sauerborn, seine Thekenbekanntschaft, dieser Helfer war, darauf wäre er nie gekommen.

»Habe ich Sie richtig verstanden? Heinz Sauerborn hat damals Ihnen, also der Stasi, geholfen? Er hat Ihnen die Duplikate beschafft?«

»Ja. Er saß an der Quelle. Da bei der Herstellung und dem Druck dieser Karten in der Bundestagsdruckerei immer ein paar Exemplare übrig blieben, konnte er zwei davon problemlos abzweigen und mir geben.«

Zink betrachtete das Foto in dem Hausausweis. Genau so hatte er Heinz in Erinnerung. Ein großes, offenes, freundliches Gesicht, lange Haare, sehr buschige Augenbrauen und, wie es in den Siebzigerjahren Mode war, lange Koteletten. Dazu eine große Brille. Ja, so sah er aus. Er erinnerte sich genau.

»Und was macht er heute?«, fragte er.

»Sie werden es herausfinden«, sagte sie.

Zink sah auf die Uhr. »Ich muss«, sagte er. »Vielen Dank für die Einladung.«

»Wir hören voneinander.«

Und Zink, als er auf dem Fahrrad nach Hause fuhr, wusste nicht, ob das jetzt eine Drohung oder eine Verheißung war.

Lehrmeister

Seit er vor sieben Jahren beim Blatt aufgehört hatte, schlug Kurt Zink sich als Freiberufler ohne festes Einkommen durch. Er schrieb politische Kommentare für einen Online-Dienst, die aber saumäßig schlecht bezahlt wurden. Ab und zu verfasste er Nachrufe auf Politiker, die er während seines langen Berufslebens kennengelernt hatte. Und manchmal wurde er von ehemaligen Kollegen gebeten, seine alten Quellen anzuzapfen, wenn irgendwelche tatsächlichen oder vermeintlichen Skandale auftauchten. Denn als Enthüller hatte Zink immer noch einen guten Ruf. Er hatte so viele Skandale aufgedeckt wie kaum ein anderer in seiner Branche. Man wusste zwar nie, aus welchen Quellen er schöpfte, wer die Informanten waren und welche Interessen sie verfolgten. Aber die Informationen stimmten nahezu immer. Er musste selten etwas korrigieren oder zurücknehmen.

Allerdings umgab ihn auch etwas Halbseidenes. Zink hatte sich auf Geheimdienste und deren Affären spezialisiert. In diesem Zwielicht bewegte er sich wie ein Blinder im Dunkeln, so sicher, dass man ihn selbst für einen Agenten halten konnte.

Dabei sah er keineswegs so aus. Kein Regisseur wäre je auf die Idee gekommen, die Hauptrolle in einem Agententhriller mit ihm zu besetzen. Er fiel nie auf. Wenn er ein Café oder ein Restaurant betrat, sah sich niemand nach ihm um. Selbst die Kellner übersahen ihn.

Mit einem Meter siebenundsiebzig war er nie der Größte, aber auch nur selten der Kleinste. Er war nicht besonders schlank, aber auch nicht dick, sein restliches Haupthaar war im Laufe der Jahre grau geworden und umrandete eine inzwischen veritable Glatze. Er trug meistens graue Jeans und dünne, schwarze Rollkragenpullover.

Das einzig wirklich Auffällige an ihm waren die Lesebrille, die er ständig auf- und absetzte und um Daumen und Zeigefinger der rechten Hand kreisen ließ, und seine Augen, die wachsam hin- und herwanderten und alles in der näheren Umgebung erfassten, auch wenn er in ein Gespräch vertieft schien.

Sein unauffälliges Äußeres täuschte. Ihn bemerkte man nicht immer gleich, er jedoch hatte alles im Auge, wenn er einen Raum betrat. Mit geübtem Blick scannte er die Personen, die um ihn herumstanden, und sortierte sie in die Schubladen »bekannt« und »unbekannt«. Er hatte ein fantastisches Personengedächtnis und konnte sich Gesichter merken. Erst in den letzten Jahren hatte er festgestellt, dass ihm die dazugehörenden Namen manchmal entfallen waren.

Er war ein Nachrichtenhändler, der keine Berührungsängste kannte. Wenn es darum ging, eine Story wasserdicht zu machen, hatte er keine Skrupel. Er tauschte sich dann zum Beispiel nicht nur mit den jeweils ermittelnden Staatsanwälten aus, sondern auch mit der Gegenseite: mit Anwälten, Betrügern und Kriminellen. Und nicht selten floss dabei Geld.

Außerdem hatte er einen guten Riecher. Er fand schnell heraus, wer ihm im politischen Betrieb als Informant von Nutzen sein könnte. Diese Leute förderte er, indem er sie häufiger, als es eigentlich nötig war, in seinen Geschichten erwähnte. Dafür steckten sie ihm Interna aus ihren Sitzungen zu, gelegentlich ganze Protokolle, manchmal nur ein paar Zitate, die er dann irgendwann, wenn es passte, in einen seiner Texte einbaute. Manchmal ließ er sich auch von ihnen benutzen, um einen politischen Rivalen durch gezielte Indiskretionen zu beschädigen.

Er war nie ein besonders guter Schreiber gewesen, keine Edelfeder, aber ein hartnäckiger Rechercheur. Schon als Lokalreporter hatte er sich immer dort herumgetrieben, wo es stank und krachte. Anfangs war der Boulevard sein Revier. Wenn ein Mord passiert war oder wenn es gebrannt hatte, oder wenn die Polizei einen lange gesuchten Verbrecher festgenommen hatte – Zink war meistens in der Nähe.

Denn er hatte bereits damals ein kleines Netzwerk von Informanten geknüpft. Peter Pütz, seinerzeit Chef der örtlichen Mordkommission, war einer seiner engsten Kumpel. Sie kannten sich noch aus der Volksschule. Wenn Pütz zu einem Tatort ausrückte, rief er Zink an, sodass der sich in ein Taxi setzen und gleichzeitig losfahren konnte. Dafür kam Pütz immer prominent in den Klatschspalten vor, die Zink ebenfalls mit Namen und Nachrichten füllte.

Wenn er einmal Witterung aufgenommen hatte, blieb er hartnäckig an den Sachen dran. Aber es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, sich einen investigativen Journalisten zu nennen. Journalismus, so wie er ihn verstand, war immer investigativ. Was denn sonst? Herausfinden, was ist, das war seine Maxime. Nicht erfinden, was sein könnte.

»Haste noch nie etwas erfunden?«, hatte ihn sein Freund und Kollege Werner Stuhl einmal gefragt. Sie saßen vor einem Café in der Berliner Friedrichstraße und tranken Kaffee.

»Nein, nie!«

»Glaub ich nicht. Jeder erfindet mal was dazu. Sei doch mal ehrlich.«

»Ich bin ehrlich«, sagte Zink. »Ich kann einfach nichts erfinden, weil ich viel zu fantasielos bin.«

Das stimmte. Er hatte nicht die Fantasie, sich Geschichten auszudenken. Stuhl konnte das. Stuhl konnte ganze Lügengeschichten aus dem Stegreif erfinden: Aus sicherer Quelle habe er erfahren, dass der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums mit der Ministerin ein Verhältnis habe. Die beiden seien gesehen und sogar fotografiert worden, als sie auf Rügen Hand in Hand spazieren gingen. Oder: Der ehemalige CDU-Ministerpräsident eines großen Flächenlandes habe ein heimliches Verhältnis mit einer Bundesministerin. Er, Stuhl, habe aus sicherer Quelle, dass sich die beiden in Schottland nach einem Wochenendhaus umgesehen hätten. Alles erfunden. Alles gelogen.

Zink konnte nichts erfinden. Er hatte sich im Gegenteil schon manche Geschichte dadurch kaputt recherchiert, dass er es nicht fertigbrachte, Fakten oder Argumente unter den Tisch fallen zu lassen, die nicht zum Tenor oder, wie sie es beim Blattnannten, »in den Striemel« passten. Die Recherche war für ihn das Schönste und Wichtigste in seinem Beruf. Das Aufschreiben zum Schluss war das Schwierigste.

Wie oft hatte er früher vor der Schreibmaschine und später dem Bildschirm gesessen und das weiße Blatt, den leeren Bildschirm angestarrt? Es war wie verhext. Die Zeit lief. Der Redaktionsschluss rückte unerbittlich näher. Er hatte alle Fakten in der Hand, aber er fand keinen Anfang.

»Zink!«, hörte er Grabowski brüllen. »Wo bleibt der Aufmacher?«

»Bin gleich fertig.«

»Watt heiss gleich, getz!«

Das war Ende der Sechzigerjahre. Ferdinand Grabowski war damals sein erster Chef. Er sah aus wie ein irischer Bauer: ein großer, vierschrötiger, grober Kerl mit Sommersprossen und rötlichem Haar, aber ausgestattet mit einer feinen Spürnase für gute Geschichten. Er kam aus Brilon im Sauerland und leitete in Bonn die Lokalredaktion der Zeitung, bei der Zink vor einem halben Jahrhundert angefangen hatte. Bevor er nach Bonn kam, hatte Grabowski ein paar Jahre als Polizeireporter in Unna für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung gearbeitet. Das Kamener Kreuz war sein Revier, dort, wo es dauernd Staus, Baustellen und Unfälle gab.

In einer Zigarrenkiste bewahrte er Fotos aus dieser Zeit auf. Eine Sammlung der grässlichsten Unfälle, die er als Polizeireporter aufgenommen hatte. Er zeigte sie manchmal abends, wenn die Zeitung fertig war und man in seinem kleinen Büro noch bei einer Flasche Bier zusammensaß. Es hatte den Anschein, als könne er sich, auch nach so vielen Jahren, nicht sattsehen an den grauenhaft ineinander verkeilten Blechklumpen, vor denen oft zugedeckte Leichen lagen.

Trotz dieser befremdlichen Leidenschaft hatte Grabowski ihm ein paar Grundregeln beigebracht, die ihm in seinem Berufsleben von Nutzen waren. Zum Beispiel, dass man immer eine zweite Quelle brauchte, bevor man der ersten glaubte. Oder dass man sich stets im Klaren darüber sein musste, welche Interessen Informanten hatten, wenn sie dir etwas steckten. Cui bono, wem nützte es? Das musste man immer im Hinterkopf haben.

Schließlich, dass man Haushaltspläne lesen können musste, wenn man verstehen wollte, wie eine Stadtverwaltung oder eine Regierung mit dem Geld der Steuerzahler umging. Nur so konnte man wissen, welche Projekte in der Pipeline waren, über die noch nicht öffentlich geredet wurde.

Außerdem hatte Grabowski ihm beigebracht, wie man Geschichten so anfängt, dass die Leute weiterlesen und nicht weiterblättern oder ganz aussteigen.

»Lasso-Sätze schreiben«, nannte er das.

»Der ärsse Satz muss sein wie ein Lasso, mit dem du die Leser einfängst und fesselst, woll?«

Auch hatte er ihm ein Geheimnis verraten, das Zink oft bestätigt fand: »Ein guter Anfang ist meistens auch ein guter Schluss.«

Sie nannten ihn Ferdinand Graskarpfen, weil er, wenn er sich aufregte, den Mund auf- und zuklappte. Dabei sah er aus wie ein Karpfen auf dem Trockenen, der nach Luft schnappte. Und wenn der Redaktionsschluss näher rückte, regte er sich immer auf.

»Verdammt, Zink, in zwanzig Minuten iss Umbruch!«, schrie Grabowski. Er hatte die Tür zu dem gläsernen Kabuff aufgerissen, in dem Zink, umnebelt von Zigarettenqualm, wie gelähmt an der Schreibmaschine saß. Grabowski sah den vollen Aschenbecher und das leere Blatt in Zinks Maschine, er klappte den Mund auf und zu, schnappte nach Luft und verstummte. Und dann passierte es. Sobald der Graskarpfen Luft schnappend hinter ihm stand, war die Blockade vorbei. Dann konnte Zink alles, was sich in seinem Kopf verhakt und verknäult hatte, binnen kürzester Zeit aufschreiben. Dann flossen die Sätze heraus wie aufgestautes Wasser aus einem plötzlich geöffneten Wehr. Nach zwanzig Minuten war er fertig, und Grabowski musste nur noch sein Häkchen an den Text machen.

Werner Kahlenbach, sein zweiter Chef, war ganz anders. Nicht robust und dröhnend wie der Graskarpfen. Eher still und zierlich, fast zerbrechlich. Er war dreizehn Jahre älter, einen Kopf kleiner als Zink und ein großartiger Journalist, der alle Formen und Formate des Metiers anscheinend mühelos beherrschte: Einen politischen Leitartikel brachte er mit der gleichen Leichtigkeit zustande wie einen kurzen Kommentar. Aus belanglosen Meldungen konnte er – wenn er die Hintergründe kannte, und er kannte sie meistens – spannende Aufmacher zaubern. Sperrige und schwer lesbare Gesetzestexte erklärte er mit leichter Feder so, dass jeder juristische Laie sie verstand. Seine Porträts waren Kunstwerke. Er hatte die Gabe, Menschen anhand ihrer typischen Gesten so zu beschreiben, dass sie einem leibhaftig vor Augen standen. Die Puffmutter aus Köln zum Beispiel, die er vor vielen Jahren einmal für die Wochenendausgabe seiner Zeitung porträtiert hatte, prägte er seiner Leserschaft dadurch ein, dass er beschrieb, wie die Frau beim Erzählen ständig die Tischdecke glatt strich, obwohl diese längst glatt war und auch keine Krümel darauf lagen.

Und er konnte sich selbst zurücknehmen. Er ging mit fremden Texten so sorgsam um, als wären es die eigenen. Er wusste, wie man sie durch kleine, kaum wahrnehmbare Veränderungen veredeln konnte, ohne dass sie ihren Charakter verloren. Er war einfach ein Meister seines Fachs. Von ihm hatte Zink viel gelernt.

Kahlenbach war ein wunderbarer Chef, weil er keine Allüren und keine Probleme mit der Selbstdarstellung hatte. Er hatte sich 1969 dafür eingesetzt, dass Zink aus der Lokalredaktion direkt in das Bonner Korrespondentenbüro der Zeitung wechseln durfte. Er hatte einige von Zinks Rathausreportagen gelesen und war der Meinung, dass er genau so einen jungen Wühler in seinem Hauptstadtbüro brauchte.

Die Chefredakteure hatten Bedenken. Sie zitierten Zink in die Zentrale und examinierten ihn. Wie er denn in der Bundespolitik zu agieren gedenke, wo er doch dort überhaupt keinen kenne, wollten sie wissen. Zinks Antwort missfiel ihnen. Er hatte unbekümmert erwidert, er glaube nicht, dass die Arbeit eines guten Rathausreporters eine wesentlich andere sei als die eines bundespolitischen Korrespondenten. Es komme in beiden Fällen darauf an, auf fremde Leute zuzugehen, sie kennenzulernen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dies habe er in der Lokalredaktion gelernt. Und das traue er sich auch in der Bundespolitik zu.

Das aber fanden die hochmögenden Mitglieder der Chefredaktion anmaßend. Sie behandelten ihn wie einen frechen Schuljungen. Es waren allseits geschätzte Publizisten darunter, bekannt für scharfsinnige Leitartikel und Kommentare. Man konnte sie häufig in irgendwelchen Fernsehrunden sehen. Sie zogen elegant von oben über die große Politik her. Aber sie wussten nicht, wen sie mitten in der Nacht anrufen sollten, wenn plötzlich so etwas wie ein Kanzlerrücktritt in der Luft lag.

Zink wusste das. Er hatte schon als Lokalreporter gelernt, dass es sich auszahlte, wenn man die privaten Telefonnummern von persönlichen Referenten, Chauffeuren, Pförtnern oder Sekretärinnen kannte. Als im Mai 1974 in Bonn das Gerücht umlief, Willy Brandt wolle wegen der Guillaume-Affäre seinen Hut nehmen, rief er nicht den Regierungssprecher an, dessen Telefon ohnehin besetzt war, sondern den Pförtner im Kanzleramt, den er aus seiner Dorfkneipe kannte. Und der bestätige ihm, am frühen Abend seien plötzlich der SPD-Fraktionschef Herbert Wehner, der FDP-Außenminister Walter Scheel und der Finanzminister Helmut Schmidt nacheinander vorgefahren und mit finsterer Miene ins Kanzlerbüro geeilt.