Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Gabi und Gerd Bender sind stolz auf ihren 17-jährigen Sohn Tim: Er ist ein brillanter Schüler und ein begabter Pianist. Doch ihr wohlgeordnetes Leben gerät ins Wanken, als herauskommt, dass Tim gar nicht ihr leiblicher Sohn ist, sondern bei der Geburt mit David Liegers vertauscht wurde. David ist nach einer Hirnhautentzündung behindert. Seine Eltern Mona und Rolf lieben ihn dennoch bedingungslos. Beide Familien müssen nun einen Weg finden, mit dieser kaum fassbaren Situation umzugehen ... Ein bewegender Roman über die Suche nach Identität und Zugehörigkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 447

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Birgit Gassmannist Jahrgang 1958. Sie studierte Sonderpädagogik an der Universität Hannover. Seit 1988 lebt sie in Jordanien und leitet dort das von ihr gegründete „Center of Hope“, ein Trainingszentrum für junge Erwachsene mit geistiger Behinderung. „Vertauschte Leben“ ist ihr erster Roman.

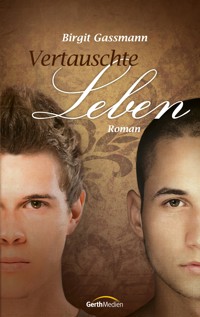

Birgit Gassmann

Vertauschte

Leben

Roman

© 2013 Gerth Medien GmbH, Dillerberg 1, 35614 Asslar1. Auflage 2013ISBN 978-3-96122-059-5Umschlaggestaltung: Björn SteffensUmschlagfoto: ShutterstockSatz: DTP Verlagsservice Apel, Wietze

Inhalt

Anfang Juli

Mitte Juli

Viel, viel später

Monate davor

Ende Juli

Anfang August

Mitte August

Am gleichen Tag

Am nächsten Nachmittag

Ein paar Tage später

Am gleichen Tag, einige Stunden früher

Nur etwa 24 Stunden später

Ende August

Am folgenden Abend

Am Wochenende

Anfang September

Einige Tage später

Ende September

Anfang Oktober

Mitte Oktober

Anfang November

Eine Woche später

Am gleichen Tag

Am Abend

Am Wochenende

Mitte November

Noch im November

Tage später

Anfang Dezember

Tage später

Am folgenden Wochenende

Eine Woche später

In den nächsten Tagen

In der dritten Adventswoche

Ein paar Tage später

Ein Tag nach Weihnachten

Die Woche nach Weihnachten

Anfang Januar

Mitte Januar

An demselben Abend

Im Februar

Ende Februar

Anfang März

Mitte März

Ende März

Anfang April

Anfang Mai

Mitte Mai

Ende Mai

Mitte Juni

Ende Juni

Am Abend

Am Ende der Woche

Viel, viel später

Eine Woche später

Anfang Juli

Es war der erste Ferientag, und Tim Bender öffnete sein rechtes Auge gerade weit genug, um festzustellen, ob die Sonne schon auf Oprah Winfrey stand. Sie stand noch nicht, und zufrieden schloss er das Auge wieder. Ein herrlicher Tag lag vor ihm, herrliche sechs Wochen (die letzten Sommerferien vor dem Abi). Er konnte an Geschichte denken oder auch nicht. Er konnte sich ein wenig Mathe reinziehen oder auch nicht. Er konnte seine Bewerbungsformulare durchchecken oder auch nicht. Er konnte Zukunftspläne schmieden oder auch nicht.

Noch vor Weihnachten (dem letzten Weihnachten vor dem Abi) würden sich alle seine Pläne ohnehin ändern und Tim Bender würde auf seine intelligente und sorgfältige Art anfangen, einen Mord zu planen. Aber das wusste er an diesem Sommermorgen noch nicht, und so döste er gemütlich vor sich hin. Auch seine Mutter genoss die Stille dieses Morgens. Ihr Mann war schon seit einer halben Stunde aus dem Haus, und wären keine Sommerferien gewesen, dann hätte sie schon längst den Tisch abgeräumt und mit ihrer täglichen Hausarbeit begonnen. Stattdessen saß sie vor ihrer Tasse Kaffee, las planlos dies und das in der Zeitung und freute sich auf ihren Sohn.

Tim war anders als die anderen. Er war intelligent, aber das waren auch andere seines Jahrgangs. Er sah toll aus, zumindest fanden das die Mädchen der gesamten Oberstufe, aber auch das hatte nicht allzu viel Bedeutung für Gabi Bender. Er war unglaublich musikalisch, kein Mensch wusste, von wem er diese Gabe geerbt hatte. Gabis Großvater, daran konnte sie sich noch vage erinnern, hatte gern auf der Mundharmonika gespielt. Das war aber auch die einzige musikalische Ader, die sie bei ihren Vorfahren aufdecken konnte. Und ihr Mann Gerd hatte ebenso wenig Talente in seiner Familie aufzuweisen. Gabi freute sich an dieser Gabe und daran, mit welcher Leichtigkeit ihr Sohn sie in fröhliche Stunden umsetzte. Aber auch das machte ihn noch nicht so besonders für sie.

Tim hatte noch eine ganz andere Gabe: Er hatte die Gabe, Sohn zu sein.

Es wäre Gabi nicht im Traum eingefallen, diese Ansicht irgendjemandem mitzuteilen. Sie kam in keinem der Tests vor, die in Illustrierten zu finden waren. Sie wurde in keinem Bewerbungsformular abgefragt, und sie und Tim hatten in den vergangenen Wochen weiß Gott Tonnen solcher Formulare durchgelesen. Sie wurde wahrscheinlich noch nicht einmal in der Bibel erwähnt. Allerdings konnte Gabi in dem Punkt nicht allzu sicher sein, da sie die Bibel noch nie gelesen hatte.

Aber ihr Sohn hatte diese Gabe, selbst wenn Gabi die Einzige war, die das zu bemerken schien.

Natürlich war man sich darüber einig, dass er ein ganz ausgesprochen netter Teenager war. Daran gab es nichts zu rütteln. Aber Tim war nicht einfach nur nett. Er hatte etwas an sich, das Gabi immer wieder bestätigte, dass sie Mutter war.

Sie kannte die Nörgeleien ihrer Freundinnen zur Genüge: „Ich bin für Bernd nur noch die Waschfrau.“

„Ich komme mir vor, als wäre ich für meinen Sohn nichts weiter als eine Kellnerin im Restaurant – und glaub mir, egal wie gut ich koche, es ist ein Stehimbiss. Er kommt nur mal eben vorbei, stürzt sich aufs Essen und ist schon wieder verschwunden, ehe es überhaupt im Magen angekommen ist. Wofür gebe ich mir eigentlich jeden Tag diese Mühe?“

„Restaurant ist doch gar nicht so schlimm. Ich bin die Kellnerin in seiner Disco und am nächsten Tag auch noch die Putzfrau.“

„Und ich bin für meinen Herrn Sohn nichts weiter als ein Bankdirektor. Ha! Sagte ich Direktor? Bankangestellte bin ich, von der alleruntersten Sorte. Der Herr Sohn nennt eine beliebige Summe, und ich hab sie auszuzahlen.“

Und so weiter und so fort.

Tim war anders. Auch er nahm sich meist nicht allzu viel Zeit für die Mahlzeiten. Aber häufig endeten sie mit einem schnellen Kuss auf ihre Stirn. „Dank dir, Gabilein, total lecker.“

Auch er ließ seine schmutzige Wäsche überall in seinem Zimmer herumliegen, und alle Versprechungen, sie wenigstens bis ins Bad zu tragen, hielten immer nur wenige Tage. Aber wie oft war es schon vorgekommen, wenn sie beim Aufhängen oder Bügeln stand oder wenn sie einen Stapel sauberer Wäsche in sein Zimmer trug, dass er ihr plötzlich mit dem Handrücken über die Wange streichelte und sagte: „Ach, Muttern, du bist doch echt die Beste.“

Auch er hielt Feten in seinem Zimmer ab. Immer nur freitags, und am nächsten Morgen saß er mit müden Augen am Frühstückstisch, blinzelte seine Mutter an und sang die Songs der letzten Nacht – allerdings mit abgeändertem Text. Aus „Baby, do you wanna dance with me through the whole whole whole long night?“ wurde dann: „Mudder, do you wanna fight with me through this whole whole whole big mess?“ Und „Mudder“ lachte und gemeinsam rückten sie den Bierdosen, Pizzaresten und Kräckerkrümeln zuleibe.

Gabi liebte diese Aufräumaktionen am Samstagmorgen (auch eines der Dinge, die sie niemals vor anderen zugeben würde), und meistens endeten sie nach geschlagener Schlacht mit einem gemütlichen Klönschnack am Küchentisch.

Auch was die Finanzen betraf, schien ihr Sohn nicht anders zu sein als seine Freunde. Gleichgültig, wie oft sie eine Budgetbestimmung machten, er kam nie aus mit seinem Geld. Sein Vater würde ihm niemals über das vereinbarte Budget hinaus etwas geben. Das widersprach völlig seinen pädagogischen Prinzipien. Und interessanterweise stimmten sowohl Tim als auch Gabi darin durchaus überein mit ihm. Das hielt Tim aber nicht davon ab, bei Bedarf schon einige Tage vor Monatsende seiner Mutter zuzuzwinkern und zu fragen, ob vielleicht ein kleiner Vorschuss drin sei. Und es hielt Gabi ebenso wenig davon ab, zurückzuzwinkern und zu fragen, wie viel er denn brauche. Es hielt sich immer im Rahmen, und er zahlte es immer pünktlich am Ersten zurück – zusammen mit einer Blume oder einer Praline oder einer netten Postkarte.

Nein, beim besten Willen, sie fühlte sich bei ihrem Sohn niemals als Angestellte, Bank oder sonstwie. Sie fühlte sich als Mutter.

Tim, der von seiner Gabe als Sohn nichts wusste und sie wahrscheinlich deswegen so selbstverständlich und zwanglos ausübte, streckte sich noch einmal genüsslich in dem herrlichen Bewusstsein, dass er genauso gut auch noch liegen bleiben könnte, und sprang dann doch auf. Aus der Küche kam eindeutig Kaffeegeruch. Kein Grund, länger im Bett liegen zu bleiben. Er schlüpfte in seine Jeans und machte sich auf den Weg dorthin, von wo ihm der einladende Geruch entgegenströmte. Der Abstecher ins Bad, wo er sich schnell den Mund ausspülte, mit angefeuchteten Händen übers Gesicht fuhr und den Kamm einmal durchs Haar gleiten ließ, war nur ein kurzer. Ferien waren schließlich dafür da, dass man alles auch anders machen konnte als sonst.

„Moin, Muttern!“, begrüßte er Gabi, die eben die Todesanzeigen durchlas. „Irgendwelche schockierenden Neuigkeiten?“ Er zog sich den Brotkorb herüber, überlegte einige Sekunden lang und entschied sich schließlich für ein Brötchen.

„Nicht für uns, aber für eine Menge anderer Leute“, antwortete Gabi, lächelte ihm zu und reichte ihm die Thermoskanne. Sie mochte es lieber, wenn er sie „Muttern“ nannte, als wenn er „Gabi“ zu ihr sagte. Aber auch das würde sie niemals zugeben. Es klang viel zu altmodisch, und welcher 17-Jährige wollte schon eine altmodische Mutter?

„Irgendwelche Pläne für diesen Tag?“, fragte sie, während sie die Zeitung sorgfältig zusammenfaltete.

„Nichts Bestimmtes. Ich dachte an so etwas wie rumgammeln und dir auf die Nerven gehen.“

Seine Mutter lächelte. „Ich glaube nicht, dass dir das gelingen wird.“

„Welches von den beiden?“

„Wenn du mich fragst, keines.“

Tim lächelte ebenfalls. Er war tatsächlich nicht der Typ, der einen Tag nur vergammelte. Jedenfalls nicht so, wie seine Freunde es taten, indem sie einfach nur auf dem Sofa lagen und ins Leere starrten, Zigaretten rauchten, Musik hörten. Er konnte stundenlang mit dem Fahrrad durch die Felder fahren. Ohne ein bestimmtes Ziel, einfach nur atmen und treten. Aber wenn er dann nach Hause kam, hatte er nie das Gefühl, den Tag vergammelt zu haben. Er konnte auch stundenlang am Klavier sitzen, Fingerübungen, Chopin, Fingerübungen, Beethoven, Fingerübungen, eigene Kompositionen, Fingerübungen, Improvisationen. Niemals dachte er an solche Tage als „vertane“ Tage. Allerdings – als er jetzt darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass die meisten seiner Freunde so verbrachte Zeit als genauso sinnlos betrachteten wie er Fernsehen. Alles Ansichtssache, alles gleich richtig oder gleich falsch, entschied er.

„Zuerst einmal“, sagte er schließlich und ließ das Messer über dem Tisch kreisen, „muss ich entscheiden, ob ich auf dieses halbe Brötchen Wurst oder Käse lege. Dann, ob ich eine Tasse Kaffee trinke oder lieber ein Glas O-Saft. Und finally, ob ich dusche oder mich nur wasche. Alles Entscheidungen, die im normalen Alltag nicht gefällt werden müssen, weil sie dem Fluch der Routine unterliegen. Womit bewiesen ist, dass die Freiheit vom Fluch der Routine uns nur in eine andere Art von Unfreiheit treibt.“

„Das Einzige, was du soeben bewiesen hast, ist, dass du zur Zeit offensichtlich keine anderen Probleme hast“, entgegnete seine Mutter lachend. „Was mich natürlich für dich freut. Und meinetwegen kannst du gerne so problemlos in den Tag gehen, wie du möchtest. Vorausgesetzt, du hackst mir nicht die Nase ab mit diesem Messer.“

Tim lachte ebenfalls, entschied sich für Käse und schlug dann vor: „Ich könnte dir ja im Haushalt helfen.“

„Wenn es dein einsames Herz erfreut, kannst du das gerne tun. Aber ich nehme an, dass du noch bessere Ideen entwickeln wirst, wenn du erst mal ordentlich gefrühstückt hast.“

„Hey, ich weiß was! Wir fahren zusammen mit den Rädern los. Picknickkorb und Strandmatte und auf in die Felder. Das finde ich spitze! ‚Er verbrachte den ersten Tag der großen Freiheit mit seiner Mutter.‘ Ich sag dir, damit gehe ich in die Schülerzeitung ein. Titelblatt, Leitartikel. Dein Sohn wird noch berühmt.“

„Davon bin ich sowieso überzeugt. Ich hatte zwar bislang eher an so etwas wie Konzerte oder Nobelpreise gedachte, aber Witzfigur in der Schülerzeitung ist auch kein schlechter Anfang.“

Tim wurde einer Antwort enthoben, weil in dem Moment das Telefon klingelte und seine Mutter in den Flur ging.

Mitte Juli

Katrin schloss auf, tastete nach dem Lichtschalter und ließ die Tür dann so leise wie möglich ins Schloss fallen. Kein Licht im Flur, special code: „David schläft, bitte nicht aufwecken.“ Sie steckte kurz den Kopf durch die Wohnzimmertür und sah ihre Eltern auf dem Sofa sitzen. Ihr Vater hatte den Arm zwar um seine Frau gelegt, aber beide lasen unterschiedliche Bücher, und höchstwahrscheinlich war ihr Vater im Moment einige Tausend Kilometer und Jahre entfernt.

„Ich bin zu Hause“, sagte sie gewohnheitsmäßig, und „Gut, Schatz!“, antwortete ihre Mutter ebenso gewohnheitsmäßig.

In ihrem Zimmer ließ sie sich erst einmal aufs Bett fallen. Was für ein Tag! Einer von der Sorte, aus denen man mindestens drei machen könnte. Und diese blöden Schuhe drücken, als wären sie zu klein. Wachse ich eigentlich noch, oder was? Seufzend riss sie die Schuhe von den Füßen, ohne sie aufzuschnüren und dachte: wahrscheinlich das Gegenteil; ich werde alt. Ich komme in die Jahre, wo man einen Mittagsschlaf braucht und abends seine geschwollenen Füße heiß baden muss. Oder kalt?

Die nächsten zehn Minuten verbrachte sie damit, den Tag in kurzen Gedankenfetzen an sich vorüberziehen zu lassen. Strafrechtklausur, Bank, Martinas Regenmantel wieder zurückgegeben, oh Mist, Bernd nicht angerufen, na, jetzt hab ich auch keinen Nerv mehr, Geburtstagsbrief an Sarah geschrieben, aber noch nicht eingesteckt, wo hab ich den denn bloß gelassen? Warte mal, in der Mensa geschrieben, also wahrscheinlich in die Zivilrechtmappe gesteckt. Sonst noch irgendwas?

Weitere fünf Minuten lang dachte sie an das, was sie möglicherweise den Tag über nicht gemacht hatte, und dann hatte sie keine Lust mehr. Im Kühlschrank fand sich wahrscheinlich zurzeit Interessanteres als in ihren Hirnwindungen.

Die Tür zu Davids Zimmer stand offen, und sie lugte schnell hinein. Undeutlich konnte sie seinen Kopf auf dem Kissen erkennen, aber sehr deutlich konnte sie sein Schnarchen hören. Leise zog sie sich zurück, öffnete die Wohnzimmertür und ging hinüber zu ihren Eltern. Ihr Vater las wahrscheinlich im Buch der Könige oder in der Chronik. Er empfand eine heiße Liebe zum Alten Testament, eine Passion, die Katrin nur bedingt teilen konnte. Sie strich ihrer Mutter kurz übers Haar und drückte ihrem Vater einen flüchtigen Kuss auf die Halbglatze.

„Na, was sagt das alte Bibelbuch?“

„Dass du deinen Vater ehren und ihm eine Tasse Kakao machen sollst.“

„Ach nee, in welcher Konkordanz finde ich denn ‚Kakao‘?“

„In der, die ich schreiben werde, wenn ich dermaleinst mit grauen Haaren im Lehnstuhl sitze.“

„Ach, Väterchen, falls du jemals mit grauen Haaren im Lehnstuhl sitzen solltest, dann danken wir alle miteinander Gott für das Wunder, dass dir in hohem Alter noch Haare gewachsen sind.“

„Ich möchte wirklich wissen, wer dieses Kind erzogen hat“, murmelte „Väterchen“ und wandte sich – Katrin hatte ganz richtig vermutet – wieder der 2. Chronik zu.

„Wie auch immer die Antwort lauten mag“, rief seine Tochter aus der Küche, „sie kommt um einige Jahre zu spät. Schade, dass David schon schläft, ich hab ihm was Tolles mitgebracht. Hätte direkt Lust, ihn noch einmal zu wecken.“

„Wage es ja nicht!“, drohte ihre Mutter. „Ich bin froh, dass er endlich Augen und Mund zuhat. Der hat mich den ganzen Tag genervt.“

„Ach komm, das ist nicht fair. Er ist schließlich krank. Der kann ja noch nicht einmal richtig atmen. Röchelt wie ’ne alte Dampflok. Vielleicht sollten wir doch lieber einen Facharzt kommen lassen.“

„Dein Bruder hat eine Erkältung. So etwas geht im Allgemeinen vorüber, und nur in Ausnahmefällen stirbt man daran.“

„Und warum geht’s ihm dann so schlecht?“

Ihre Mutter seufzte. „Erstens, weil er männlichen Geschlechts ist. Männer können Schmerzen und Krankheit nur dann mit Würde ertragen, wenn es sie zu Helden macht. Und zweitens, weil er verwöhnt ist. Aber das predige ich in diesem Haus ja schon seit Jahren vergeblich, also wird es heute Abend wahrscheinlich auch niemanden interessieren.“

Katrin warf rasch einen Blick ins Wohnzimmer, und Vater und Tochter sahen sich an, grinsten und verdrehten vielsagend die Augen. Sie machte sich aber gleich weiter in der Küche zu schaffen und kam schließlich mit einem Tablett ins Wohnzimmer.

„Du bist eine Rabenmutter, aber du kriegst trotzdem eine Tasse Kakao. Stärkt die Nerven.“ Vorsichtig setzte sie das Tablett auf dem Wohnzimmertisch ab, indem sie einen Stapel Bücher damit zur Seite schob. Wahrscheinlich alles irgendwas Geschichtliches. Ihr Vater konnte niemals einfach nur ein Buch lesen. Er brauchte nebenbei Kommentare oder einen Atlas oder was immer zum Thema passte. Deswegen brauchte er auch immer ewig lange, bis er ein Buch ganz durchgelesen hatte. Ihre Mutter war dagegen, genau wie sie selbst, eine Rekordleserin. Es war eine endlose Diskussion zwischen ihnen, ob man mehr vom Lesen hatte, wenn man ein Buch verschlang oder wenn man es in kleine Häppchen aufteilte und mit Anhangsliteratur würzte.

An diesem Abend allerdings war niemandem nach langen und erfahrungsgemäß fruchtlosen Diskussionen. Katrin schob die „Anhangsgewürze“, wie sie sie immer nannte, achtlos auf die Seite, goss drei Tassen voll Kakao und ließ sich dann in einen Sessel fallen.

Ihr Vater legte sein Buch auf den Schoß. „Wie war Strafrecht?“, fragte er und schlürfte vorsichtig an dem heißen Getränk.

„Nächste Frage“, gab Katrin zur Antwort.

„Was war so schwierig?“, wollte ihre Mutter wissen.

„Alles, und wie war dein Tag?“

Diesmal war es ihre Mutter, die grinste und ihr Buch auf den Schoß fallen ließ. „Na, sagen wir mal so: Wenn ich Zensuren drauf kriegen würde, wäre ich wahrscheinlich durchgefallen.“

Katrin zwinkerte ihr müde zu. „Willkommen im Club!“

Sie schwiegen eine ganze Weile, aber weder ihr Vater noch ihre Mutter nahmen ihr Buch wieder auf. Katrin hatte die Augen geschlossen. Sie brauchte sie auch nicht zu öffnen, um zu sehen, was sich vor ihr abspielte: ein ganz normaler Abend. Ihre Eltern saßen auf dem Sofa, lasen oder sahen fern, diskutierten irgendwas oder hingen einfach nur ab. Häufig Letzteres. Ihre Tage waren üblicherweise chaotisch, fingen morgens um 6:00 Uhr an und ließen meist nicht den geringsten Spielraum für irgendwelche spontanen Ideen. Die ungeplanten Ereignisse, die trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fast täglich auf sie einströmten, sorgten dafür.

Katrin liebte ihre Eltern, aber sie war sicher, dass sie mal ein ganz anderes Leben führen würde. Spannender, gleichzeitig aber weniger hektisch. Vor allen Dingen weniger von anderen gelebt. Ich werde mein eigenes Leben leben, nicht das, was andere mir jeden Tag diktieren.

Eines allerdings würde sie übernehmen: die 21:30-Uhr-Deadline. Das war die großartigste Erfindung, die ihre Eltern gemacht hatten, und sie bewunderte sie für die Konsequenz, mit der sie sie durchzogen. Egal, wie hektisch ein Tag auch war, egal, wie viel Arbeit noch anlag, egal, welcher Druck auf ihnen lastete – um 21:30 Uhr ließ jeder alles fallen, was er in den Händen hatte, fand sich im Wohnzimmer ein, und ein ungeschriebenes Gesetz verbot ab dann die Erledigung irgendwelcher Arbeiten, gleichgültig, wie dringend sie sein mochten. Es wurden auch keine Telefongespräche mehr angenommen. Eigentlich kamen auch kaum welche. Jeder, der die Liegers kannte, wusste, dass ihr offizieller Tag um 21:30 Uhr endete. Ein privater Code – zweimal klingeln lassen, auflegen, wieder anrufen – wurde nur von Katrin benutzt, falls sie ihren Eltern noch mitteilen wollte, wenn sie später als geplant nach Hause kommen würde. Aber auch das kam nur sehr selten vor.

„Wenn du um viertel vor zehn weißt, dass du später nach Hause kommst, weißt du es auch um zwanzig nach neun“, hatte ihr Vater gesagt und natürlich hatte er recht. Im Übrigen schätzte Katrin die ruhigen Abende selbst viel zu sehr, als dass sie sie ohne triftigen Grund unterbrechen würde.

Im ersten Semester hatte sie ihren Eltern verkündet, dass sie nun als Studentin ihre Zeit ganz anders einteilen könnte und wollte und durchaus gedachte, auch an den Abenden zu studieren. Ihre Eltern hatte das völlig kalt gelassen.

„Solange du deine Bücher nicht ins Wohnzimmer schleppst und uns mit irgendwelchen Rechtsfragen nervst, kannst du meinetwegen die ganze Nacht studieren“, war Mutters einziger Kommentar gewesen.

Es hatte nur ein Semester angehalten. Katrin war ebenso wie ihre Eltern und ihr Bruder ein Frühaufsteher und nur in ganz besonderen Ausnahmesituationen nachtaktiv. Und das Boheme-Feeling, das sie erwartet hatte, hatte sich auch nicht eingestellt. Ehe sie es selbst recht merkte, verbrachte sie die letzte Stunde des Tages wieder mit ihren Eltern im Wohnzimmer. Füße auf dem Tisch oder Kopfstand, Wein oder Kakao, etwas knabbern oder noch richtig kochen – alles war erlaubt außer arbeiten.

David schlief dann meist schon. Er war der verrückteste Frühaufsteher, den Katrin kannte. Sie hatte einen leichten Schlaf und hörte ihn manchmal um 4:00 Uhr morgens schon. Was er machte, wusste sie nicht. Um diese Zeit war sie viel zu müde, um es auskundschaften zu wollen. Vielleicht holte er sich ein Buch, ein Spiel, etwas zu knabbern aus der Küche. Aber er war sehr rücksichtsvoll (jedenfalls morgens; später am Tag änderte sich das manchmal) und weder Katrin noch die Eltern fühlten sich jemals gestört von seinen morgendlichen Erkundungen im Haus.

In den letzten Tagen war das anders gewesen. Er hatte eine wirklich eklige Erkältung und sein gesamter Schlaf-Wach-Rhythmus war durcheinander. Jede Nacht hörte sie ihn mindestens vier- bis fünfmal rufen. Zu kalt, zu warm, Durst, Hunger, kann nicht schlafen. Bevor Katrin wach genug war, um zu entscheiden, ob sie auf sein Rufen reagieren sollte, hörte sie meist schon ihre Mutter.

Wie es ihm tagsüber ging, wusste sie eigentlich gar nicht. Meistens kam sie erst nach Hause, wenn er schon schlief.

„Ich hab’s mir überlegt“, sagte sie, als sie mit ihren Gedanken so weit gekommen war, „du bist doch keine Rabenmutter.“

„Das freut mich zu hören.“

Die 21:30-Uhr-Deadline ist doch nicht ihre beste Erfindung, dachte Katrin. Ihre beste Erfindung sind David und ich.

Viel, viel später

Das war ein interessanter Fall gewesen damals. Nicht so sehr medizinisch, obwohl wir natürlich alle gebangt haben. Wie man eben bangt, wenn man als Chirurg nicht versagen will und gleichzeitig weiß, dass man alles getan hat, was in seiner Macht steht. Juristisch war es in jedem Fall spannend. Man glaubt gar nicht, wie viele Dinge es gibt, über die man sich noch nie Gedanken gemacht hat. Aber am interessantesten war natürlich der menschliche Aspekt. Nichtssagender Ausdruck. Sagen wir mal, der psychologische. Oder philosophische? Ich neige fast dazu, ihn theologisch zu nennen, aber die Theologen sind immer gleich so extrem in ihren Argumentationen. Na ja, vielleicht sind es auch die Nicht-Theologen. Jedenfalls war es ein Fall, den man nicht so schnell wieder vergisst.

Monate davor

Tim hatte echte Probleme mit der Berufswahl. Viele seiner Mitschüler wussten nicht, was sie mal werden wollten. Tim hingegen wusste bei der Fülle spannender Berufe einfach nicht, was er nicht werden wollte. „Erfinder“ zum Beispiel hatte er schon fast abgewählt, obwohl er immer wieder einmal damit liebäugelte. Eine seiner Erfindungen nahm immerhin fast zehn Quadratmeter ein.

Andere Leute hatten eine Wanduhr, Tim hatte eine Uhrwand erfunden. Leider funktionierte sie nur in bestimmten Monaten und auch nur bei Sonnenschein. Dafür war sie mit einem Minimum an Materialaufwand entstanden. Einfach nur ein paar Poster, strategisch günstig angebracht. Die ersten Sonnenstrahlen, die morgens durch sein Fenster fielen, beschienen nur die nackte Wand. Aber nicht lange. Als Erstes fielen sie auf das Oprah-Winfrey-Poster, als Nächstes auf Einstein. Tim liebte den alten Albert, aber geweckt werden wollte er lieber von Oprah. Auf Albert Einstein folgten die Beatles, dann Beethoven, und den Abschluss bildete schließlich Rembrandt. Natürlich war immer ein gleich breiter Abstand zwischen den Postern, sonst hätte man ja nicht ausmachen können, wann es zwanzig nach oder viertel vor war. Zehn nach Beethoven verschwand die Sonne in diesen Tagen hinter dem Stamm der alten Kastanie vor seinem Fenster, und nur die Angst vor einer Auseinandersetzung mit Greenpeace hatte Tim bislang davon abgehalten, diesen altehrwürdigen Baum zu fällen, um einmal im Sommer um halb Rembrandt an seinem Schreibtisch zu sitzen oder ein Buch zu lesen oder sonst irgendetwas zu tun.

Natürlich wäre es ein Einfaches gewesen, die Poster auszutauschen und auf diese Weise alles Erdenkliche um halb Rembrandt, zwanzig vor Rembrandt oder viertel nach Rembrandt zu erledigen. Aber es erschien Tim nicht fair, nur um eines lächerlichen Wunsches willen die anderen in den Schatten zu setzen. (Er hatte es Rembrandt erklärt, und der hatte keine Einwände erhoben.) Im Übrigen liebte Tim unerfüllte Wünsche eigentlich genauso wie erfüllte. Die unerfüllten ließen einen großen Spielraum an Überraschungen zu. Schließlich wusste man nie, was aus unerfüllten Wünschen noch alles werden konnte, während die erfüllten ja doch abzuhaken waren.

„Die Beatles zwischen Einstein und Beethoven zeugen von seltsamen Windungen in deinem Gehirn“, hatte sein Vater bemerkt, als Tim die Poster aufgehängt hatte.

„Die Beatles zwischen Einstein und Beethoven zeugen von meinem eisernen Willen zur Disziplin“, hatte Tim ihm entgegnet. „Ich will doch lieber mit Einstein als mit den Beatles aufstehen, also zwinge ich mich so ganz nebenbei zu Pünktlichkeit.“

Ende Juli

David saß in seinem Zimmer auf dem Fußboden und legte ein Puzzle. Einer sehr freundlich aussehenden Katze fehlte noch der Schwanz, die Vorderpfote und eines ihrer Jungen. Die Tür zu Davids Zimmer stand offen, aber Rolf klopfte trotzdem an. David sah von seiner Arbeit auf und lächelte, als er seinen Vater sah. Er klopfte einladend neben sich auf den Boden, und Rolf setzte sich auf den Teppich.

„Sieht gut aus“, sagte er und deutete auf das Puzzle. „Brauchst du Hilfe?“ David schüttelte den Kopf, schmunzelte dann und reichte seinem Vater die Vorderpfote. Rolf schmunzelte ebenfalls, ließ die Vorderpfote über dem Puzzle kreisen, ahmte die Geräusche eines Helikopters nach und ließ das Teil dann sanft und zielgenau auf seinem Platz landen. David nahm das Katzenjunge, ließ es über dem Puzzle kreisen und mit Motorengebrumm landete es ebenso sanft und ebenso zielgenau auf seinem Platz. Er überließ das letzte Teil seinem Vater.

Ein Beobachter hätte nichts weiter gesehen als einen behinderten Teenager, der sich wie ein kleines Kind verhielt. Rolf und David wussten es besser: Sie tauschten Erfahrungen aus.

Der Hubschraubersuchtrupp war 7 Jahre zuvor für beide, Vater und Sohn, die Lieblingsbeschäftigung gewesen. Mit seiner Hilfe hatten sie Puzzles gelegt, Farben, Formen, Mengen zugeordnet, eklige Medizin geschluckt und ihre Lieblingsblumen aus dem Katalog ausgesucht.

Und dann das letzte Puzzleteil. Es war zeitweise fast ein Zankapfel gewesen zwischen Mona und Rolf.

„Lass ihm doch die Freude, das letzte Teil zu legen“, hatte Mona immer wieder gesagt, wenn David wütend auf den Tisch schlug oder sogar das ganze Puzzle auf den Fußboden schleuderte, weil sein Vater das letzte Teil in der Hand hielt und damit das Werk vollendete.

„Aber doch nicht jedes Mal!“, hatte Rolf sich gewehrt. „Er kann doch auch mal anderen den Vortritt lassen. Was soll denn dieses Theater?“

„Er muss doch erst lernen, zu teilen und Rücksicht zu nehmen“, hatte Mona eingewendet.

„Na eben!“, hatte Rolf triumphiert. „Genau in diesem Moment lernt er es.“

Als David jetzt lächelnd beobachtete, wie sein Vater das letzte Puzzleteil einlegte, war es, als wollte er sagen: „Siehst du, Paps, ich hab’s gelernt.“

David hatte ein untrügliches Gespür für Ehrlichkeit. Fast unabhängig vom Vokabular, das man benutzte, hörte er jedem aufmerksam zu, der mit ihm sprach. Und jeder, der die Liegers kannte, sprach mit David. Jeder wusste, dass sie ihren Sohn weder versteckten noch verleugneten, dass sie mit ihm sprachen, als wäre er normal, und dass sie dasselbe auch von jedem anderen erwarteten. Also sprachen sie mit ihm, als wäre er normal.

Was allerdings kaum jemand wusste, war, dass David seiner Familie vieles über ihre Freunde sagte. Ohne Worte. Einfach nur mit seiner Reaktion. Oder Nichtreaktion.

„Na, mein Junge, wie geht es dir?“, fragte vielleicht einer der nettesten Nachbarn. Und David sah ihn freundlich, aber völlig teilnahmslos an.

„Na, Kumpel, was macht die Kunst des Überlebens?“, fragte vielleicht einer der schnodderigsten Freunde aus Katrins Klasse, und David strahlte übers ganze Gesicht, wedelte mit seinen Armen und führte einen Stepptanz auf den Fußstützen seines Rollstuhls auf.

Seine Eltern und seine Schwester brauchten meist sehr viel mehr Zeit, um herauszufinden, wer David wirklich ernst nahm und wer sich nur höflich bemühte. David hatte sie schon mehr als einmal durch seine Menschenkenntnis mit den erstaunlichsten Leuten zusammengebracht. Das markanteste Beispiel war natürlich Professor Weingarten. Er lehrte „Geschichte des Instrumentenbaus“ und war der langweiligste Redner, den Rolf Liegers jemals gehört hatte. Sämtliche Studenten stöhnten oder machten ihre Witze über ihn, und Rolf konnte es ihnen beim besten Willen nicht verdenken. Auch im Kollegium war dieser Mann so steif und unnahbar, dass niemand etwas mit ihm anzufangen wusste. Rolf konnte sich nicht erinnern, ihn jemals im Gespräch mit irgendeinem der Kollegen gesehen zu haben. Er selbst hatte jedenfalls noch nie mehr als ein „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ mit ihm gewechselt.

Einer alten Tradition des Musikfachbereiches folgend gaben die Studenten an jedem Montag nach dem ersten Advent ein Konzert für ihre Lehrer. Sie studierten es allein ein, und das Kollegium der Hochschule hatte nie herausfinden können, wo sie dafür übten. Allerdings gab sich auch niemand Mühe, es herauszufinden, denn die Vorführung war wirklich jedes Mal eine gelungene Überraschung in ihrer Mischung aus klassischen und modernen Stücken und Instrumenten.

Nach einer ebenso alten Tradition traf sich das Kollegium an eben diesem Montag dann immer abends zu einem festlichen Dinner außerhalb der Stadt. Im letzten Jahr hatte Rolf zufällig neben Kollege Weingarten gestanden, als der mit der Werkstatt telefonierte und erfuhr, dass sein Wagen noch nicht fertig sei.

„Sie können gerne mit mir mitfahren“, hatte Rolf ihm angeboten. „Sagen Sie mir nur, wo Sie wohnen, und ich hole Sie ab.“

Natürlich hatte Kollege Weingarten abgelehnt, er wolle doch dem Herrn Professor Liegers nicht zur Last fallen. Nach einigem Hin und Her hatte man sich schließlich darauf geeinigt, dass Weingarten mit dem Taxi zu Liegers’ Wohnung kommen und die beiden von dort aus gemeinsam zum Restaurant fahren würden.

Weingarten war eine Viertelstunde zu früh erschienen und Rolf hatte ihn gebeten, einen Moment im Wohnzimmer zu warten. Dort hatte David auf dem Teppich gesessen und aus Lego eine Garage gebaut.

„Guten Abend“, hatte Weingarten höflich gegrüßt, und dann, nachdem er David einen Augenblick zugesehen hatte, gefragt: „Stört es Sie, wenn ich Ihnen Gesellschaft leiste?“ (David war 16 Jahre alt gewesen, aber die meisten Menschen redeten ihn mit Du an.) David hatte ihm zugelächelt und einladend neben sich auf den Teppich geklopft. Mona hatte die Szene aus der Küche beobachtet und sich gefragt, was wohl weiter geschehen würde.

Nichts weiter geschah. Rolf, der inzwischen in seinen besten Anzug geschlüpft war, aber die schwarze Schuhcreme nicht finden konnte, um seine besten Schuhe auf Hochglanz zu bringen, kam auf Socken ins Wohnzimmer gerutscht und sah seinen Sohn und seinen Kollegen vergnügt gemeinsam an der Legogarage arbeiten. Fünf Minuten später war er „an Kopf und Füßen auf Hochglanz poliert“, wie ihn seine unmögliche Tochter immer aufzog, und entschuldigte sich bei Weingarten für die Verspätung.

„Kein Anlass zu Entschuldigungen“, versicherte ihm der etwa 60-Jährige, während er sich etwas mühsam auf die Sessellehne stützte und versuchte, sich auf seine steif gewordenen Beine zu stellen. Es gelang ihm schließlich und er reichte David die Hand. „Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen.“

David reichte ihm ebenfalls die Hand und strahlte ihn an. „Dasehn“, sagte er dabei, was „Auf Wiedersehen“ hieß und sehr, sehr selten zu Fremden gesagt wurde.

Mona war neugierig geworden. Als Rolf spät nachts nach Hause kam (traditionsgemäß wurden an diesem Abend die Ehepartner nicht mit eingeladen), fragte sie ihn nach Weingarten aus. „Ich denke, das ist so ein langweiliger Typ!“

„Ist er auch“, antwortete Rolf müde, band sich seine Krawatte ab und betrachtete den Sahnesoßenspritzer, den er sich von dem Dinner mit nach Hause genommen hatte.

„Und warum hat David ihn dann so herzlich begrüßt und verabschiedet?“

„Weil er ein höflicher Mensch ist.“

„Aber kein Heuchler. Er würde ihn bestimmt nicht einladen, neben ihm zu sitzen, wenn er einfach nur ein langweiliger Typ wäre. Kennst du ihn denn überhaupt richtig?“

„Meinen Sohn? Natürlich kenne ich meinen Sohn richtig.“

„Ach Quatsch, ich meine Weingarten. Überleg mal genau: Wie gut kennst du ihn wirklich?“

Rolf stöhnte leise. Er hatte soeben den Kampf mit seinen Schnürsenkeln verloren und sie hoffnungslos ineinander verknotet. Resigniert riss er sich seine Schuhe von den Füßen und fiel auf sein Bett. „Sag mal, Schatz, muss ich mir unbedingt jetzt Gedanken über Weingarten machen? Ich habe eine Portion Hirschragout zu viel im Magen, ein Glas Wein zu viel im Blut und mindestens tausend Kubikmeter Rauch zu viel in der Lunge. Ich frage mich: Misst man Rauch überhaupt in Kubikmetern?“

An diesem Punkt gab Mona auf und verschob das Kreuzverhör auf später.

Erst am Wochenende fanden die beiden Zeit und Gelegenheit, mit David spazieren zu gehen, und dabei fiel Mona der Besuch des Herrn Professor Weingarten wieder ein.

„Mal ganz ehrlich, Rolf, irgendwie wundert’s mich, dass David sich so bestens verstanden hat mit einem Menschen, von dem alle sagen, dass er ein Langweiler ist.“

Sie beugte sich zu ihrem Sohn, der gerade mit größtem Interesse verfolgte, wie sich vor ihm einige Kinder gegenseitig mit den letzten Schneeresten einrieben, die sie von den Autodächern zusammenkratzen konnten.

„Erinnerst du dich noch an Herrn Weingarten?“, fragte sie ihn. „Den alten Mann, der uns letzten Sonntag kurz besucht hat?“

David sah sie unsicher an. Offensichtlich musste er erst entscheiden, ob er sich wirklich von den Kindern vor ihm trennen wollte.

„Ihr habt zusammen was aus Lego gebaut, und dann bin ich mit ihm weggegangen“, half sein Vater aus.

Jetzt schien David sich zu erinnern. „Dasehn“, strahlte er und nickte heftig mit dem Kopf.

Nun allerdings war auch Rolf verblüfft. David äußerte nur sehr selten den Wunsch, jemanden wiederzusehen. Meistens war er ganz zufrieden damit, morgens seine Mitschüler und Lehrer zu sehen, und die Nachmittage zu Hause oder mit Uwe zu verbringen.

Sie kamen an eine Stelle, an der ein großer Schneehaufen geduldig darauf wartete, von der Sonne weggeleckt zu werden, und Mona und Rolf mussten beide den Rollstuhl anfassen, um über dieses Hindernis zu kommen. Als sie es bewältigt hatten und wieder genügend Platz war, um nebeneinander zu gehen, fragte Mona: „Warum laden wir ihn nicht einfach für morgen Nachmittag zum Kaffeetrinken ein?“

„Bisschen kurzfristig, findest du nicht?“

„Ist doch egal. Absagen kann er ja immer noch, und dann machen wir was für nächste Woche aus.“

„Meinetwegen.“

Sie hatten ihn eingeladen, er hatte nicht abgesagt, brachte einen leckeren Stollen mit und war, wenn auch nicht gerade ein großartiger Unterhalter, so doch zumindest nicht ganz so langweilig wie üblicherweise an der Uni. Mit David, der diesmal in einem Bilderbuch blätterte, hatte er sich jedenfalls sehr zwanglos unterhalten. Seine Kommentare zu den Bildern waren einfach, aber nicht albern, und ihr Abschied nach eineinhalb Stunden Besuch genauso herzlich wie beim ersten Mal.

Katrin hatte zwischendurch mal hereingeschaut und war ebenso wie ihre Eltern durchaus beeindruckt davon, dass David diesen faden und scheuen Mann offensichtlich ins Herz geschlossen hatte.

In den kommenden Monaten hatten sie ihn noch ab und zu eingeladen, und eines Tages hatte er angefangen, von seiner Kindheit zu erzählen. Er kam aus einfachem Hause und war nie gern in die Schule gegangen. Aber schon als Dreijähriger hatte er aus allem, was ihm zwischen die Finger kam, Musikinstrumente gebastelt: Rasseln und Trommeln, Xylophone und Saiteninstrumente. Dem unscheinbaren Knirps gelang es, einfach allem, was er zusammensteckte, -klebte oder -schraubte, zum Schluss Töne zu entlocken.

Musikinstrumente waren seine große, seine einzige Liebe. Der 10-Jährige machte sich nichts aus Fußball, der 15-Jährige nichts aus Mädchen. Er hasste die Schule und die Schule hasste ihn. Aber er wollte Instrumentenbauer werden, und dafür brauchte er das Abitur. Er schaffte es mit Ach und Krach und höchstwahrscheinlich nur, weil keiner seiner Lehrer Lust hatte, diesen unwilligen Schüler noch ein weiteres Jahr zu ertragen. Der Einzige, der ihm nachtrauerte, war sein Werklehrer gewesen. Weingarten war der begabteste Tüftler, der ihm je begegnet war. Und wenn auch seine ganze Liebe den Musikinstrumenten galt, so war er doch durchaus auch bereit, sich anderen kniffligen Aufgaben zu stellen.

„Der Junge hat goldene Hände“, war das Urteil seines alten Werklehrers gewesen, Schmiede hieß er, der einzige Name, an den sich Weingarten noch erinnern konnte.

„Na ja, zehn Jahre später hatte ich dann wirklich goldene Hände.“

Die Träume des jungen Abiturienten hatten sich nicht erfüllt. Ein Jahr nach dem Abitur hatte er zum ersten Mal Schmerzen in den Händen verspürt, ein weiteres Jahr später waren sie vom Rheuma so steif und geschwollen, dass er mehr als einmal schreiend von seinem Arzt verlangt hatte, er solle sie lieber amputieren. Natürlich tat der Arzt das nicht, stattdessen verschrieb er Schmerzmittel, Packungen, Übungen, Massagen, noch mehr Schmerzmittel. Und dann, nach ein paar Jahren, fingen sie an, Gold zu spritzen, die erste Therapie, die wirklich etwas zu nützen schien, und ganz allmählich konnte der junge Mann seine Finger wieder einzeln bewegen.

„Ich war Mitte zwanzig, mein Körper war vollgepumpt mit Schmerzmitteln und inzwischen auch mit Gold, mit meinen Händen konnte ich nichts anfangen und das Einzige, wovon ich irgendeine Ahnung hatte, war Musikinstrumentenbau. Ich wusste alles darüber, es waren die einzigen Bücher, die ich je gelesen hatte, die einzigen Fernsehsendungen, die mich je interessiert hatten. Aber nun konnte ich selbst kaum noch eine Feile anfassen. Also habe ich mich entschieden zu lehren. Was hätte ich denn sonst machen sollen, ich wusste ja nichts anderes. Ich hab das Studium nachgeholt und die Dozenten zur Weißglut getrieben, weil ich sie ständig verbessert habe. Aber ich musste ja irgendwas Offizielles vorweisen können. Und nun sehen Sie mich an: Dreißig Jahre später bin ich Professor, ich weiß alles über Instrumentenbau, aber ich kann’s meinen Studenten nicht beibringen. Nicht mit dem Mund. Mit den Händen könnte ich es, das müssen Sie mir glauben. Aber ich bin kein Redner. Sie tun mir so leid, die Studenten, die sich durch meine Vorlesungen langweilen müssen.“

Rolf hatte etwas betroffen geschwiegen. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass Weingarten sich seiner Wirkung auf seine Zuhörer bewusst war. Mona, ebenfalls etwas verlegen, hatte Kaffee nachgeschenkt, um die peinliche Stille zu überbrücken, die plötzlich entstanden war. David war auf dem Fußboden herangerutscht, hatte die Hand des älteren Mannes ergriffen und sie ganz zärtlich an seine Wange gedrückt. Es war seltsam mit ihm: Er hatte manchmal so starke Koordinationsschwierigkeiten, dass er kaum seine Zahnbürste zum Mund führen konnte. Aber wenn er Gefühle ausdrücken wollte, hatte er seine Motorik ganz klar unter Kontrolle.

Eine ganze Zeit lang saßen sie einfach nur so da, David an Weingartens Knie gelehnt, Weingartens Hand gegen Davids Wange gedrückt. Plötzlich rollten dem älteren Mann Tränen über die Wangen. Er wischte sie nicht weg, sie liefen einfach so herunter und tropften auf sein Jackett.

„Ich hab’ mir auch nie Mühe gegeben, etwas über Redestil, Vortraghalten oder so zu lernen“, fuhr er leise fort. „Hätte ich ja machen können. Dafür gibt’s schließlich auch Kurse. Aber ich war so wütend, dass ich das, was ich am besten konnte, nicht machen durfte. Ich wollte einfach nichts anderes. Verstehst du das?“ Er sprach jetzt David an (nach einigen Wochen ihrer Bekanntschaft war er zum Du übergegangen), und David lächelte ihm zu. „Wenn es überhaupt jemand versteht, dann du. Bist du niemals wütend, dass du nicht alles tun kannst, was du möchtest?“

Mona und Rolf hielten den Atem an. Es kam nicht häufig vor, dass jemand sich in dieser Weise mit David unterhielt.

David atmete einmal tief durch, dann wendete er seinen Blick von dem alten Professor zu seinen Eltern, lächelte ihnen zu und drückte dabei die Hand des Mannes neben ihm noch ein wenig fester. „Mama. Papa. Katka“, sagte er und ließ keinen Blick von seinen Eltern.

Rolf presste die Lippen zusammen und wusste nicht, wo er hinschauen sollte; Mona schluckte und lächelte ihren Sohn fast scheu an. Professor Weingarten streichelte David über den Kopf.

„Du bist weiser als ich“, sagte er leise. „Du freust dich einfach an dem, was du hast. Wenn ich das vor vierzig Jahren auch getan hätte, wäre ich heute vielleicht nicht so ein griesgrämiger alter Mann.“

Anfang August

„Kannst du mir mal erklären, wieso andere Väter ihre Söhne schon vor dem achtzehnten Geburtstag fahren lassen und du nicht?“

„Wenn ich den Eindruck hätte, dass du’s nicht verstehst, würde ich es dir wahrscheinlich erklären“, meinte Gerd Bender und seufzte. „Aber den hab’ ich durchaus nicht, also spare ich mir den Atem.“

Tim murmelte irgendwas von „Sparen am falschen Platz“, ließ das Thema aber fallen. Es war zwecklos, und da er in diesem Punkt seine Mutter ausnahmsweise nicht auf seiner Seite hatte, war die ganze Angelegenheit doppelt zwecklos.

„Du warst großartig“, sagte seine Mutter.

„Ja, so großartig wie du im Thema wechseln“, antwortete Tim nur.

Gabi Bender kniff die Lippen zusammen und schwieg. Musste dieser schöne Abend jetzt im Streit enden? Aber Tim klopfte ihr schon von hinten auf die Schulter. „Entschuldige, Muttern, das war eine blöde Bemerkung. Schön, dass es dir gefallen hat.“

„Mir hat’s auch gefallen“, sagte sein Vater und betrachtete Tim im Rückspiegel. „Du bist ein großartiger Klavierspieler. Und du wirst wahrscheinlich mal ein ebenso großartiger Autofahrer, wenn du deinen Führerschein hast. Aber solange du den noch nicht hast, fährst du eben nicht. Jedenfalls nicht mit meiner Erlaubnis. Sorry, Sir.“

„Don’t worry, Sir“, antwortete Tim und lachte. Es war wirklich zu blöd, sich mit so etwas den Abend zu verderben. Es war nämlich tatsächlich ein ausgesprochen schöner Abend gewesen. Ein Kollege seines Vaters hatte sie zum Abendessen eingeladen, und rein zufällig stand ein Klavier im Salon, und man hatte gehört, dass der junge Mann recht ordentlich spielen könne, und ob er denn nicht vielleicht Lust hätte …

Dieser Kollege verstand wenigstens etwas von Musik und hatte einige Stücke sogar vierhändig mit Tim mitgespielt. Tim konnte solche Abende eigentlich normalerweise nicht mehr ausstehen. Es waren meistens die etwas höheren Typen in der Bank, die seinen Vater sowie „die werte Frau Gemahlin und den Herrn Sohn“ zu einem „leichten Dinner“ einluden. Das „leichte Dinner“ war dann immer eine Abendgesellschaft von 20 bis 50 Personen, und immer stand ganz zufällig irgendwo ein Klavier an strategisch wichtiger Stelle. Es hatte sich längst in der Bank herumgesprochen, dass Kollege Bender einen ausgesprochen begabten Sohn hatte.

Als Tim 10 Jahre alt gewesen war, hatten sie – tatsächlich ganz zufällig – einen der Bankdirektoren im Musikhaus Brinkmann getroffen. Tim und sein Vater wollten eigentlich nur ein paar Noten kaufen, aber Tim nutzte die Gelegenheit gerne, um alle Klaviere auszuprobieren. Und der alte Brinkmann hatte seine Freude an dem Knirps, der schon seit Jahren immer wieder einen Grund fand, sein Geschäft aufzusuchen und sich durch die verschiedenen Klaviere hindurchzuarbeiten.

Der Junge war gerade in Chopins Nocturne Nr.19 in e-moll vertieft, als ein Kunde, besagter Bankdirektor Darndorf, in das Geschäft kam und ganz fasziniert dem jungen Künstler zuhörte. Die drei Männer applaudierten kräftig, als das Stück endete, und der kleine Tim verbeugte sich, warf Kusshändchen in eine nicht vorhandene Menschenmenge und versprühte auch ansonsten so viel Charme, dass Kunstliebhaber Darndorf gar nicht anders konnte, als ihn ein wenig auszufragen. Es stellte sich heraus, dass er den Vater, Herrn Bender, nicht kannte, aber das war verzeihlich bei 75 oder 80 Angestellten. Unverzeihlich dagegen war, dass dieser kleine „Teufelskerl“ (dabei klopfte er Tim auf die Schulter) sein Talent vergeudete, indem er für alte schwerhörige Männer (dabei klopfte er seinem Freund Gerhard Brinkmann auf die Schulter) spielte anstatt für die wahren Liebhaber klassischer Musik. Direktor Darndorf notierte sich Namen und Zweigstelle seines Angestellten, und drei Wochen später brachte die Post eine Einladung zu einem „leichten Dinner für Herrn Bender sowie seine werte Frau Gemahlin und ihren reizenden Sohn, dessen künstlerisches Talent zu bewundern ich vor einiger Zeit die Ehre hatte“.

Tim hatte sich damals halb kaputtgelacht über diesen Ausdruck, aber seine Eltern waren ernsthaft beeindruckt gewesen. Er bekam einen neuen Anzug vor dem Abend, was ihn nicht sonderlich erfreute, und nach dem offensichtlich gelungenen Auftritt eine neue Uhr, was ihn nun allerdings sehr erfreute.

Danach wurde „der kleine Bender“ in den Direktorenkreisen als Geheimtipp gehandelt. Sein Vater war einer der mittleren Angestellten, ordentlich und zuverlässig, seine Mutter eine ruhige, intelligente Frau – kein Grund also, die Familie nicht hin und wieder zu gesellschaftlichen Abenden zu laden.

Gerd Bender war sich natürlich darüber im Klaren, dass die gewisse Popularität, die er von da an in der Bank genoss, nicht auf seine Leistungen zurückzuführen war, sondern auf die seines Sohnes. Aber da er sich seiner eigenen Leistungen auch nicht zu schämen brauchte – er war verantwortungsbewusst, ehrlich, tüchtig –, sah er keinen Grund, die Ehren abzulehnen, die ihm aufgrund seines Sohnes zukamen.

„Schließlich“, so argumentierte er, „habe ich die Musikstunden bezahlt, mir jahrelang das Gedudel anhören müssen, bevor der Herr Sohn sich entschied, ein Genie zu werden, und auf meinen wohlverdienten Norwegenurlaub verzichtet, um dieses ganz wunderherrliche Piano zu erstehen, in das Tim sich so unsterblich verliebt hatte. Wenn man mir jetzt also auf die Schulter klopft und mir zu meinem Sohn gratuliert, dann weiß ich jedenfalls, welchen Anteil ich daran hatte und habe.“

Mutter und Sohn grinsten, wenn diese kleine Rede gehalten wurde – was so etwa zwei- bis dreimal im Jahr vorkam.

Meistens genossen sie alle miteinander diese Abende, und wenn sich überhaupt keine passenden Gesprächspartner für Gabi fanden, konnte sie sich immer noch in gemütliche Kissen zurücklehnen, ihrem Sohn beim Spielen zuhören oder Ideen sammeln, wie man ein Büfett kunstvoll ausrichtete.

Gabi hatte den Eindruck, als wären diese Dinnerabende die Aushängeschilder der Gastgeber. In den ersten Monaten, es war nach der zweiten oder dritten Einladung, die sie bekommen hatten, wurde sie irgendwann einmal von Panik erfasst: Mussten sie diese Einladungen nicht irgendwie erwidern? Aber es war völlig unmöglich für sie, einen auch nur annähernd ähnlichen Stil anzubieten. Sie hatten weder das Geld noch die Kenntnisse noch überhaupt genügend Raum in ihrer Wohnung, um solche Abende zu gestalten. Wo waren sie da bloß hineingeraten? Gabi sah sich schon nach klassischem Vorbild Schulden über Schulden machen, nur um einen Lebensstil vorzutäuschen, den sie sich gar nicht leisten konnten.

Als sie es eines Abends ganz vorsichtig ansprach, musste sie feststellen, dass Gerd unter dem gleichen Druck stand und sich mit den gleichen ängstlichen Fragen herumquälte.

Aber dann löste er das Problem doch recht geschickt. Als die nächste Einladung ausgesprochen wurde, nahm er alle seine schauspielerischen Talente zusammen und antwortete mit gut vorgetäuschter Leichtigkeit: „Ich sehe schon, ich werde demnächst einmal die Stadthalle mieten müssen, um all die freundlichen Einladungen der vergangenen Monate wiedergutzumachen.“

Direktor Baumgarten (Gabi würde diesen Namen bis an ihr Lebensende nicht vergessen) hatte daraufhin nur schallend gelacht. „Aber mein lieber Herr Bender, das erwartet doch kein Mensch! Ich bitte Sie, wir werden doch Ihrer geschätzten Frau Gemahlin nicht zumuten, einen Haufen alter langweiliger Bankdirektoren einzuladen, die selbst bei köstlichstem Essen und köstlichster Musik noch den Dax diskutieren müssen. Nein, nein, das überlassen Sie mal lieber unseren eigenen Frauen. Die sind das gewohnt und haben sich damit abgefunden. Außerdem genießen sie es, auch wenn sie hundert Mal behaupten, es wäre ihnen eine Last. Wenn es nur Ihnen keine Last ist, uns hin und wieder die Freude zu machen, Ihren außerordentlich begabten Sohn und Ihre ebenso außerordentlich reizende Gattin in unserer Mitte zu begrüßen …“

Nein, nein, das sei ihm absolut keine Last, hatte Gerd Bender ohne jegliche schauspielerische Anstrengung versichert. Ganz im Gegenteil! Und wenn er auch im Nachhinein fand, dass das völlige Fehlen seiner eigenen Person bei all diesen „außerordentlichen“ Lobpreisungen seiner Familie durchaus einen etwas unguten Nachgeschmack hinterließ, so war er doch völlig ausgesöhnt mit der Tatsache, dass man offensichtlich keine Gegeneinladungen von ihm erwartete.

Was Tim betraf, der hatte nicht die geringste Ahnung von den sozialpolitischen Irrungen und Wirrungen, denen seine Eltern ausgesetzt waren. Ihm gefiel es, an einem hervorragend gestimmten Instrument zu sitzen, in den Pausen mit leckerem Essen und Säften verwöhnt zu werden und einen anerkennenden Händedruck oder Klaps auf die Schulter von würdig aussehenden Herren zu erhalten. Das Tätscheln oder gar die Küsse auf die Wange von ebenso feinen Damen konnte er als junger Mann zwar nicht ganz so gut ertragen, aber meist waren sie es, die ihm dann auch einen Geldschein in die Hand drückten.

Er hatte sich sehr schnell mit seinen Eltern darüber geeinigt, dass dieses Geld der Grundstock für ein eigenes Klavier sein sollte. Und im Laufe der folgenden vier Jahre hatte er dann auch tatsächlich so viel angespart, dass Vater Bender beschloss, den Rest dazuzugeben. Die Ferienwohnung in Norwegen musste in diesem Sommer andere Mieter finden, und der alte Gerhard Brinkmann hatte die Freude, seinem langjährigen Stammkunden eines seiner besten Pianos zu verkaufen.

Noch immer wurden die Benders so etwa alle zwei Monate zu einem „leichten Dinner“ eingeladen. Das Tätscheln und die Küsse hatten mit zunehmendem Alter glücklicherweise aufgehört, das Zustecken von Geldgeschenken allerdings auch. Weitere Vorteile waren nicht zu erwarten, außer vielleicht den Beziehungen, die der junge Künstler an diesen Abenden knüpfen konnte.

Tim machte sich nicht viel aus dem Knüpfen von Beziehungen, was vermutlich daran lag, dass er noch gar nicht wusste, was für Beziehungen er überhaupt suchen sollte. Er hatte sich ein Jahr vor dem Abi noch nicht entschieden, was er studieren wollte. Medizin oder Jura, Architektur oder Archäologie? Die Welt war voller spannender Berufe, und es erschien ihm etwas unfair, dass man sich nur für einen entscheiden konnte. Sein Zensurendurchschnitt war so gut, dass er die besten Chancen hatte, an so ziemlich jeder Uni angenommen zu werden.

Jedenfalls wusste er, was er nicht studieren würde: Musik. Er hatte in den vergangenen 10 Jahren alles verschlungen, was die Bibliothek an Büchern über Musikgeschichte und Biografien berühmter Musiker zu bieten hatte. Und eines Tages hatte er plötzlich beschlossen, dass er sich nicht in diesen Krieg stürzen würde. Denn ein Krieg würde es werden. Er war zu gut, um als mittelmäßiger Musiklehrer sein Dasein zu fristen. Aber um dorthin zu gelangen, wo die wirklich Großen spielten, wo Namen schon klangen, bevor überhaupt das Instrument gestimmt wurde, würde er hart arbeiten müssen. Verdammt hart.

Nicht, dass er die Arbeit fürchtete. Oder den Konkurrenzkampf. Nein, er fürchtete vielmehr, dass er seine Liebe zur Musik verlieren würde. Und sein Musiklehrer, Bernd Wiedemann, der bei jedem anderen gleichartig talentierten Schüler wahrscheinlich über vergeudetes Talent geklagt hätte, stimmte ihm sogar zu. „Musik ist bei dir viel zu sehr Emotion“, pflegte er zu sagen. „Du hast die Musik nur im Herzen, aber nicht, oder sagen wir mal, kaum im Kopf. Das war zu Beethovens Zeiten vielleicht noch ganz okay. Aber heutzutage? Meine Güte, Musik ist Business. Nicht, dass ich dir nicht zutraue, dich in der Geschäftswelt durchzusetzen. Das schaffst du spielend. In jedem Bereich – außer in der Musik.“

Wiedemann musste es wissen. Er hatte Tim 14 Jahre lang unterrichtet. Der kleine Knirps, der sich nach Blockflöte und Geige unsterblich in seinen Flügel verliebt hatte, war gerade noch dazu zu bewegen, sich statt des Flügels mit einem Piano zu begnügen. Aber das bearbeitete er dann mit so viel Zartgefühl und Liebe oder auch Passion und Draufgängertum, dass für Wiedemanns Lehrtätigkeit nicht mehr viel Raum blieb.

Gabi mischte sich in Tims Berufsvorstellungen nicht weiter ein. Sie diskutierte mit ihm zwar alle Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Unis und deren Fachbereiche (jedenfalls sofern sie die Details verstand). Aber einmischen in seine Entscheidung – das wäre ihr im Traum nicht eingefallen. Sie hatte das felsenfeste Vertrauen, dass er schon die richtige Entscheidung treffen würde.

Daher hatte sie sich auch nichts weiter dabei gedacht, als er ihnen seinen Entschluss mitgeteilt hatte, nicht Musik zu studieren. „Na, dann bleiben ja nur noch 537 andere Berufe zur Auswahl“, hatte sie lachend erwidert. Ihr Mann hatte gar nichts gesagt, aber er hatte Tim fast strafend angesehen.

Tim hatte es nicht bemerkt, aber abends im Schlafzimmer hatte sie doch noch einmal nachgehakt. „Warst du irgendwie sauer, als Tim sagte, er würde nicht Musik studieren?“, fragte sie ihn so ganz nebenbei, während sie die Bügelwäsche in einen Korb legte.

„War ich irgendwie sauer, als mein Herr Sohn mir mitteilte, dass ich das ganze Geld für seine Klavierstunden zum Fenster rausgeschmissen habe?“, fragte Gerd reichlich aggressiv zurück.

„Unser Sohn muss den teuersten Musiklehrer haben und das beste Piano kaufen, und ich mache das alles mit, weil ich schließlich seiner Karriere nicht im Wege stehen will, und dann eröffnet er uns so ganz nebenbei, dass das Ganze nur ein Jux war. Und nun soll ich wahrscheinlich sagen: Aber selbstverständlich, mein Junge, kein Problem, mein Junge, was soll’s denn jetzt sein, mein Junge? Vielleicht ein Pilotenschein, damit du ganz zum Jux mal ein bisschen fliegen kannst, wenn dir danach ist?“ Wütend riss Gerd an seiner Krawatte und warf sie hinter sich auf den Stuhl. „Und du findest das auch noch lustig.“

Gabi ließ sich auf ihr Bett fallen und betrachtete ihren Mann durch die gespiegelten Schrankwände. „Aber Gerd“, sagte sie leise. „Das ist doch schließlich seine Entscheidung. Ich meine, er wird seine Gründe haben, wenn er seine große Liebe nicht zum Beruf machen will. Aber das heißt doch nicht, dass alle Ausgaben dafür umsonst waren. Es hat ihm immer Freude gemacht, und er hat doch auch uns und vielen anderen damit Freude bereitet.“

„Sicher!“, antwortete ihr Mann heftig. „Das ganze Leben ist ja auch nichts weiter als eine einzige große Freude.“

Gabi wollte etwas erwidern, aber er fiel ihr ins Wort. „Ich habe jetzt keine Lust, das Thema mit dir zu diskutieren, aber eines ist klar …“, er wandte sich zu seiner Frau um, die Klinke zur Badezimmertür schon in der Hand, „… das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist noch nicht gesprochen!“

Und außer zum Zähneputzen hatte er an diesem Abend seinen Mund nicht mehr aufgemacht.

Mitte August

„Moin, ihr beiden Gs!“, war Tims üblicher Sonntagmorgengruß. An diesem Tag hatte er ein etwas schlechtes Gewissen, denn er hatte verschlafen, und ein schneller Blick über den Tisch zeigte ihm, dass seine Eltern das Frühstück bereits fast beendet hatten.

Der Sonntagmorgen war Gerd Bender heilig. Nicht aus religiösen Gründen, sondern seiner Familie wegen. Sonntagsmorgens sitzt man gemeinsam am Frühstückstisch, lautete das 11. Gebot, und seine Einhaltung hob die Befolgung der vorhergehenden 10 Gebote auf.

Tim goss sich eine Tasse Kaffee ein. „Sorry, hab echt verpennt!“

„Scheint so“, murmelte sein Vater nur.

Also schön, sollte er schlecht gelaunt sein. Väter waren öfter mal schlecht gelaunt, das schien zur job description zu gehören. Im Großen und Ganzen fand Tim seinen Vater besser als viele andere, die er kennengelernt hatte. Einige seiner Freunde hatten geschiedene Väter, die sie nur ab und zu am Wochenende sahen, zwei hatten Alkoholiker zum Vater, ein paar von ihnen ätzende Angeber, und einige hatten langweilige fette Fernsehglotzer zu Hause sitzen. Da konnte er mit seinem eigenen alten Herrn eigentlich ganz zufrieden sein. Er war vielleicht ein bisschen spießig, ein bisschen zu sehr darauf aus, den Herren Bankdirektoren zu gefallen, und ziemlich häufig schlecht gelaunt. Aber wenn das seine Vorstellung vom Leben war, bitte schön. Er behandelte Tim im Allgemeinen fair und gerecht und konnte, wenn er wollte, sogar richtig humorvoll sein.