Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Una mirada sobre la evolución de la imagen de la mujer en la literatura francesa a través de sus más destacados autores, desde la Revolución hasta la Belle Époque. Las profundas raíces de la misoginia medieval han perdurado durante siglos en la literatura europea, y muchos de sus rasgos esenciales perviven aún en la sociedad contemporánea. Sus consecuencias y su realidad pueden apreciarse en esta selección de relatos que van desde un ilustrado como Denis Diderot, que captaba en las mujeres de la nobleza su libertad de usos, pasando por el auge del romanticismo, hasta concluir en la Belle Époque de una Francia que, por un breve instante, tras la Revolución, se creyó por completo liberada de sus prejuicios contra las mujeres —antes de que en 1804 el código civil de Napoleón las degradara de nuevo a la condición de simple propiedad de sus maridos—. A través de Balzac, Mérimée, Petrus Borel, Alexandre Dumas, Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle Adam o Jean Lorrain, esta antología ofrece, en un marco de siglo y medio, la evolución de la lucha de la mujer por cobrar independencia; será, en unos casos, víctima de la ley y de las costumbres, de mentes ancladas en el pasado; en otros, se revolverá contra lo establecido, hasta convertirse incluso en verduga, poniendo así fin a situaciones imposibles de tolerar. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 713

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: octubre de 2022

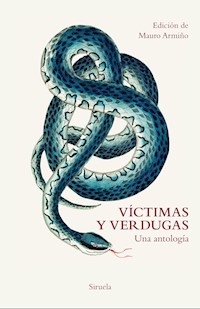

En cubierta: Serpiente azul o wampum, George Shaw, The Naturalist’s Miscellany (1789-1813)

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© De la edición, prólogo y traducción, Mauro Armiño, 2022

© Ediciones Siruela, S. A., 2022

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19419-58-3

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Prólogo de MAURO ARMIÑO

Venganzas verdugas

El ejemplo de un género sexual: los castrati

Víctimas: misterios, alucinaciones, celos, ninfomanía

Historia de Mme. de la Pommeraye de DENIS DIDEROT

Sarrasinede HONORÉ DE BALZAC

La monja de Peñarandade PÉTRUS BOREL

Herminiede ALEXANDRE DUMAS

La felicidad en el crimende JULES BARBEY D’AUREVILLY

Djoûmanede PROSPER MÉRIMÉE

La venganza de una mujerde JULES BARBEY D’AUREVILLY

La reina Isabeaude AUGUSTE VILLIERS DE L’ISLE-ADAM

El dedo de la muertade CHARLES DIGUET

La desconocidade JEAN LORRAIN

La otrade ROBERT SCHEFFER

Angelinede ÉMILE ZOLA

Relato del estudiantede JEAN LORRAIN

Biografías de los autores

Prólogo

En muchas ocasiones el prefacio se convierte en una explicación o justificación de lo que el autor de tal prólogo piensa, aclara, historia o comenta sobre el libro al que antecede. Este requiere una justificación para paliar la sorpresa del lector ante un término como verduga,inusitado en lengua española. Por ser verdugo nombre de profesión, no puede adscribirse al número de epicenos, que, como su etimología griega expresa, son «comunes» y se refieren, con una sola terminación masculina o femenina, a seres, animales de ambos sexos o conceptos: ejemplos hay en abundancia: persona, víctima, adulto, pantera, perdiz, criatura, etc.,no admiten el empleo del artículo antecediendo al sustantivo para marcar el género.

Términos siempremasculinos por referirse a oficios o funciones desempeñadas históricamente en su totalidad o en su mayoría por hombres, o que habitualmente solo se aplican a hombres y carecen de forma femenina, empezaron a quedar durante la segunda mitad del siglo XX en una situación difusa, y el uso viene consagrando poco a poco su forma femenina, hasta entonces bastante insólita; la incorporación de la mujer a trabajos, puestos, funciones y cargos antes solo ocupados por hombres viene cambiando este aspecto del lenguaje1; dos ejemplos entre mil: alcaldesa, que hace cincuenta años o poco más quedaba definida como «la mujer del alcalde», ahora masculino y femenino del término, alcalde, alcaldesa, se adjudican a la «autoridad municipal que preside un ayuntamiento», incorporado al lenguaje el femenino de forma natural; otro ejemplo, jueza, ha pasado de ser la esposa de un juez a «persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar».

Vayamos al femenino empleado en el título de esta antología: verduga. No lo admite la última edición del diccionario de la Real Academia Española, que define verdugo, sin terminación femenina, como: «Persona encargada de ejecutar la pena de muerte2. // Persona cruel que castiga sin piedad o exige demasiado. // Cosa que atormenta o molesta mucho». Pero el lenguaje tiene como posibilidades el uso figurado o extendido del significado primario, que ha quedado reflejado en los textos escritos tanto en su forma «una verdugo» como en «una verduga». En su esclarecedor artículo sobre este problema «¿La verduga o la verdugo?»3, Pedro Álvarez de Miranda, filólogo y miembro de la Real Academia Española, tras plantear el dilema y enunciar algunos ejemplos de verduga en función adjetiva desde Cervantes y Quevedo hasta Miguel Hernández, inventaría una serie de textos, no muchos, desde luego, de su uso sustantivo, remontándose como «ejemplo más antiguo que conozco» de verduga a Sinapia (Descripción de la Sinapia, península en la tierra austral), única utopía española que sigue el esquema de Tomás Moro, escrita a finales del siglo XVII por un autor todavía anónimo; en ella se nombra así, «verdugos y verdugas», a esclavos de ambos sexos condenados a trabajos forzados. Álvarez de Miranda señala la preponderancia del masculino ayudado por el artículo para discriminar el género, pero también el empleo esporádico de verduga por parte de (entre otros) escritores como Pedro Antonio de Alarcón, Manuel Azaña, Miguel Ángel Asturias, Pérez Galdós (Realidad) y José Luis Sampedro (Octubre, octubre, 1981); este último hace además una puntualización ingeniosa a su empleo: «No quiere matarme de una vez, sino atormentar. Buena verduga. ¿Por qué choca ese femenino? Una mujer puede superar a un verdugo. Parece que no han existido, sin embargo. O sí, ¡claro que sí! Imprescindibles en los serrallos, en los palacios chinos. Mujeres torturando a otras. O a hombres, ¡qué delicia! Con tenazas, con agujas, con fuego, con azotes. ¡Qué convencional, no pensar más que en verdugos machos!».

Y Álvarez de Miranda concluye su artículo dirigiéndose al lector: «Lo que usted prefiera: la verduga o la verdugo. En el plano normativo no hay, para ninguna de las dos posibilidades, masa crítica suficiente como para poder inferir una “doctrina” clara. Las cosas de la lengua, por más que algunos se resistan a aceptarlo, son así».

Así pues, no hemos dudado en utilizar verdugas en el título en concurrencia con víctimas. La doble nominación explica el contenido de esta antología protagonizada por mujeres que han ejercido, en la literatura de Francia, las dos caras de esa moneda, centrándonos en los siglos XVIII y XIX, desde la Ilustración hasta los vestigios que deja en esta materia la Belle Époque. En ese siglo y medio la mujer soporta ambos sustantivos en la literatura, incluso el de verduga con toda propiedad cuando la venganza llega hasta el límite; puede que no se utilice el garrote vil o la guillotina, pero basta con mover una tabla entre las ventanas de dos edificios para que el amante (que por burla del destino no lo es) caiga al vacío.

La misoginia medieval llega, por supuesto, a esa época, e incluso a la nuestra, bien superado el inicio del siglo XX. Son muchos los siglos —es decir, todos aquellos de los que tenemos conocimiento— en los que se impuso sobre las costumbres y de lo que solo se salvaron unos pocos nombres, bien por su estado real, como Leonor de Aquitania (1122-1204), sus hijas y sus nietas, una de las cuales, Blanca de Castilla (1188-1252), sería reina consorte de Francia, ya desde los siglos XII-XIII, bien por alguna proeza histórica, como Juana de Arco (h. 1412-1431), para no alejarnos de Francia ni de ese periodo medieval. Son muchos los historiadores que han estudiado la evolución del papel de la mujer en la historia4. Aquí nos centraremos en casos que la literatura ha expuesto y que no dejan de ser una ojeada a la lenta transformación de las costumbres.

Que el siglo XVIII francés puede ofrecer ejemplos de esos progresos no debe hacernos olvidar que los avances se habían ido gestando antes; un botón de muestra: en pleno periodo feudal, la creación por la poesía trovadoresca de un tipo de mujer ideal a la que cantan en lengua romance —porque las mujeres no habían sido educadas en el latín que regía la sociedad—, dándoles la palabra y con ella el poder de hablar de sentimientos íntimos. No se puede prescindir de este antecedente por más que responda a un idealismo caballeresco que, además, solo afecta a un grupo minúsculo de mujeres, las que compartían con los caballeros el espacio aristocrático. Y también hubo algunos movimientos religiosos que mantenían la igualdad entre hombres y mujeres, como el catarismo albigense que, nacido a mediados del siglo XI, arraigó en la siguiente centuria en el Mediodía francés para terminar en una enorme hoguera donde más de doscientos seguidores del movimiento perecieron tras ser tomada por las tropas reales y del arzobispo de Narbona la ciudadela cátara de Montsegur. Los cátaros, calificados pronto de «apóstoles de Satán», terminarían aniquilados en las hogueras inquisitoriales5. La otra cara de la moneda fueron las consecuencias de la difusión del culto mariano a partir del siglo XII. Los Padres de la Iglesia decretaron la virginidad de la madre Cristo, que, con su pureza, ponía de relieve el pecado de Eva; la comparación entre Eva, «madre de todos los vivientes», y María, «madre de todos los cristianos», dividió el mundo femenino entre pureza e impureza en la mujer, incluyendo a viudas y casadas en esta última situación. La mujer no es en sí misma un ser propio, sino un individuo —es fuerte la tentación de escribir individua— vicario que, como la luna recibe su fuerza del sol, la recibe del hombre. Desde el apóstol Pablo de Tarso a los escritos de los Padres de la Iglesia difundidos desde los púlpitos por toda Europa, la mujer es descrita como un ser lascivo, culpable, con la famosa manzana del paraíso como metáfora, de la desgracia del varón, de su expulsión del Edén y su caída. Ella es la «puerta del diablo», encarna la tentación, la lascivia, el pecado. No hay salvación para ella, salvo que el arrepentimiento y la penitencia le permitan la redención de la mano de otra figura bíblica, la de María Magdalena, convertida de puta arrepentida en redentora.

La misoginia inunda toda la vida de Occidente durante esa Edad Media a la que contribuye incluso la literatura provenzal de los trovadores: los poetas corteses propalan el fin’amors, o amor cortés, protagonizado por damas dotadas de sentimientos amorosos pero que se mantenían lejos de cualquier contacto físico con sus galantes caballeros; solo se trataba, según Georges Duby6, de un juego plenamente masculino que tiene en la mujer el envite de la competición entre varones.

En Francia, el paso para revertir esta situación se produce levemente durante la dirección del Estado por parte del cardenal Richelieu, y, sobre todo, durante la primera etapa del reinado de Luis XIV; en su última época, sin embargo, decayó ese impulso por liberar a su sociedad de las prescripciones religiosas. Se percibe con fuerza en sus inicios, cuando trata de que sean la galantería y el amor los que presidan las relaciones sociales, a pesar de los sermones con que Bossuet, por indicación de la reina madre Ana de Austria, trata de llevar al joven rey hacia la piedad religiosa y hacia una moralidad que se oponía a los deseos de apertura del monarca. Los ejemplos literarios del momento, más visibles por darse al público en directo desde los escenarios, corren a cargo de un comediante, Jean-Baptiste Poquelin, Molière (1622-1673), que se convierte en difusor desde los escenarios de la moral amorosa y galante que el rey pretende impulsar; Molière rompe desde el principio —lo habían hecho también otros— algunas de las cadenas que impiden la libertad del amor entre los jóvenes, sujetos a la dependencia paterna. Obras como La escuela de los maridos y La escuela de las mujeres defienden el libre arbitrio de las jóvenes para elegir marido; no tardaron esas y otras obras molierescas en ser tachadas de «inmorales» por el partido devoto, que lo acusaría de «demonio vestido de carne y trajeado de hombre, y el más señalado impío y descreído que nunca hubo en los siglos pasados»; en ese texto se le considera merecedor del «fuego mismo, precursor del fuego del infierno»7, cuando se atreve a criticar la hipocresía religiosa en El Tartufo;tampoco fue bien recibida Las mujeres sabias, que aborda, solo en parte, el tema del derecho a la educación y a la alta cultura a la que «jugaban» los salones, que habían saltado de la galantería y la literatura a los campos de las ciencias, la técnica y la filosofía; sus protagonistas femeninas desean aprender y convertir sus sabidurías en estandarte de lucha que airear en el campo del amor, y a ello aplican migajas sacadas de aquí y de allá, del cartesianismo, del epicureísmo, del platonismo, en un revoltijo burlesco que termina por volverlas ridículas, porque sus nociones están mal asimiladas. La sátira no va dirigida con flecha directa contra las mujeres y los ambientes falsamente cultos de los salones; a Molière le sirven para reforzar la consistencia de su veneno contra dos enemigos personales —enfrentados a su vez entre sí— que habían atacado sus comedias: el abate Charles Cotin que, en el libelo La critique désinteressée sur les satires du temps,había pedido la aplicación de rigurosos castigos por parte de la Iglesia y de la justicia del rey contra la impiedad de «estas gentes infames», los cómicos y autores de comedias8; y el gramático Gilles Ménage (1613-1692), tratado de pedante. Salones como los de Catherine de Rambouillet (1588-1655) y Madeleine de Scudéry (1607-1701) habían difundido un mundo de galanterías y sentimientos que tuvo su momento, el preciosismo, del que Molière no dejó de burlarse en Las preciosas ridículas;pero supusieron en el siglo XVII un cambio de mirada y de futuro para la mujer —siempre dentro de las coordenadas de la aristocracia y la alta burguesía.

En ese final de siglo XVII, el término libertino, que hasta entonces enunciaba un libertinaje de pensamiento y solo apuntaba a personas sin creencias religiosas, adquiere la connotación de libertinaje de costumbres. Entre la aristocracia más alta, e incluso entre los miembros de la familia real, había personajes a los que se tenía por libertinos en materia de religión: los Condé, por ejemplo; no así Luis XIV, criado por una madre muy devota como Ana de Austria y por el cardenal Mazarino. Pero en la segunda parte de su reinado, el rigor religioso impuesto por su primero amante y luego esposa en matrimonio secreto, Mme. de Maintenon, sumió al reino en tal rigor religioso que la alegría estalló en París al día siguiente de la muerte del monarca. El regente, Philippe d’Orléans, dio un volantazo a la dirección de un Estado que, además de encontrarse enormemente endeudado, había expulsado de la vida diaria la alegría de vivir de los primeros años del reinado de Luis XIV: llamó a los cómicos italianos, expulsados por Mme. de Maintenon; con sus orgías y fiestas dio ejemplo de un carpe diem que la sociedad se aprestó a repetir; permitió los bailes públicos prohibidos e impulsó la abundancia de dinero propiciada por un nuevo sistema de finanzas que sustituyó el metálico por el papel moneda; este sistema apareció por primera vez en Europa con el escocés John Law (1671-1729), en cuyas manos dejó Philippe d’Orléans la economía. Law hizo que, en el corto plazo al menos, el papel moneda saneara las deudas de la monarquía y generara enormes beneficios gracias sobre todo a la Compañía de Indias; de la noche a la mañana se podían ganar o perder grandes fortunas; llovió dinero sobre Francia; pero el sistema financiero no tardó en llevar a la bancarrota al reino por carecer de la gran cantidad de papel moneda impreso de respaldo en la Banque Générale.

La austera y rigurosa religiosidad impuesta a la corte por Mme. de Maintenon (reina morganática desde octubre de 1683) saltó por los aires con el regente, que no tuvo empacho en exhibir el nuevo objetivo de la vida de Versalles: el placer; un objetivo que no tarda en permear a toda la sociedad. «Nacen o se abren dentro del espacio público bailes y óperas, salones, tocadores, por donde navegan petimetres a la caza de cortesanas o de “mujeres de mundo”, y donde se despilfarra una suntuosidad hecha de regalos de diamantes y porcelanas como peones de las partidas de amor». Las costumbres libertinas se imponen, como demuestra la abundante narrativa de ese género durante todo el siglo XVIII; a finales de esta centuria, los diccionarios de la lengua francesa incluyen ya la evolución del término libertino: «Depravación y mala conducta», dice el Dictionnaire de l’Académie en 17989. Surgen así en la poesía y la narrativa figuras femeninas que el siglo XIX acogerá con fruición para hacer retratos de mujer de fuerte impacto social; Madame Bovary, de Flaubert, sería el más señalado por adjudicar a una mujer salida del pueblo y de provincias un protagonismo definitivo por su libertad de sentimientos; antes, Balzac ya había creado algunas figuras femeninas de gran envergadura en su Comedia humana, ligadas a la aristocracia y a la alta burguesía de los negocios una vez pasada la Revolución francesa, pero todavía con resabios de la aristocracia rediviva tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Hasta el inicio del siglo XX —fecha límite de nuestra antología—, la presencia de la mujer como agente activo o pasivo de crueles castigos y desprecios o de venganzas de amor recorre de forma muy distinta cada década de la centuria.

Venganzas verdugas

Abre la selección un relato del filósofo Denis Diderot (1713-1784), cuya intriga se mueve en el clima de jovialidad social y libertad sexual iniciado en los salones de la época de Luis XIV por la aristocracia, si no por el propio monarca, y promovida, entre otros motivos, por el sometimiento de la mujer a los intereses familiares: considerada como mercancía de intercambio de haciendas y apellidos, seguía sujeta a las decisiones paternas un siglo después de que las Isabel e Inés de La escuela de los maridos y de La escuela de las mujeres de Molière hubieran plantado cara a sus egoístas progenitores. En esos círculos de nobleza y alta burguesía de las finanzas sobre todo, no eran pocas las jóvenes que se casaban sin conocer siquiera al marido hasta el día de la ceremonia; de ahí que la situación conyugal se pudriera la mayoría de las veces, dando lugar a episodios moralmente inaceptables para los rigoristas religiosos en una sociedad que toleraba con buenos ojos un fenómeno de moda, el de las petites maisons: nobleza y alta burguesía se permitían dos casas, una familiar, con su esposa e hijos legítimos, y otra, lujosamente decorada y abierta a los amigos del dueño y a la mejor sociedad, en la que reinaba la amante. En el espacio de un siglo, la sexualidad se impuso sobre las concepciones del amor con que las «preciosas» del XVII se entretenían: las lecciones de amor sentimental sin la carnalidad que había difundido Mlle. de Scudéry en sus larguísimas narraciones Clelia o El Gran Ciro, y en la descripción de los pasos que debía dar el amor en su geografía galante (Mapa del Tendre), dejan paso a la sexualidad como objetivo determinante de la acción de los protagonistas, envueltos, eso sí, en una elocuencia amorosa exclusiva de la alta clase. Su expresión literaria se apodera del concepto de libertinaje sin reparo, uniendo en él tanto El portero de los cartujos de un escritor menor como Gervaise de Latouche, como obras de valiosas personalidades literarias: desde Las joyas indiscretas o La religiosa de Diderot, hasta Teresa filósofa de Boyer d’Argens.

Denis Diderot, director de la Enciclopedia, filósofo, narrador y dramaturgo, dejó entre sus obras (además de La religiosa y de Las joyas indiscretas, de subida carga erótica) un curioso y espléndido relato sobre la venganza de una mujer al sentirse abandonada,la Historia de Mme. de la Pommeraye. Su historia editorial es compleja: en 1785, el poeta alemán Friedrich Schiller (1759-1805) tradujo a su lengua y publicó en la revista Rheinische Thalia ese episodio dotado de autonomía propia incrustado en Jacques el Fatalista, novela parcialmente editada póstuma en 1785; del alemán, el episodio fue retraducido al francés y publicado en 1793 bajo el título de Exemple de la vengeance d’une femme (Ejemplo de la venganza de una mujer), tres años antes de que por fin se editara en 1796 en su integridad la novela en la que estaba engastada.

Historia de Mme. de la Pommeraye, aunque episodio autónomo, se intercala en la vida errante de Jacques y su amo, abundante en episodios, digresiones y todo tipo de aventuras que a veces vuelven caótica la trama principal. Una parada en un albergue permite a Jacques y a su amo oír la historia de Mme. de la Pommeraye de labios de la posadera, mujer de pasado muy distinto y poco explícito al que vive en ese momento. A trancas y barrancas, con interrupciones de criados o del marido que siguen atendiendo el negocio, la posadera cuenta con todo lujo de detalles la venganza de una mujer que, con los años, ha visto enfriarse la asiduidad de su amante, el señor des Arcis; viuda intachable, pasada ya su primera juventud, si no más, había resistido la tentación y llevado una vida donde la pureza de costumbres le había permitido burlarse de las que se embarcaban en amores ilícitos. Para ella, ese abandono suponía, además de la desilusión amorosa, un fracaso social: a su alrededor oye las risitas burlonas de sus iguales, de las que se había reído con sus alardes de honradez y moralidad… Ahora, «deshonrada», antes de despedirse de la vida social de la que la destierra su nueva situación de abandonada, monta una compleja intriga para devolver la peor puñalada que puede sufrir un «caballero»: «Un hombre apuñala a otro por un gesto, por un desaire. ¿Y no le estará permitido a una honrada mujer perdida, deshonrada, traicionada, arrojar al traidor entre los brazos de una cortesana?».

La posadera narra esa venganza con habilidad de psicóloga, sin perderse, a pesar de las constantes interrupciones de bajo realismo —sus propios quehaceres, la afición a la bebida tanto de ella como de Jacques, el episodio del capitán, etc.—, que contrastan con la forma en que la novela defiende a las mujeres, las únicas que saben amar: «Así es, señor […], los hombres no entienden nada de ese asunto…». Sin perder el hilo del relato, describe a su protagonista, un personaje que encarna, además de la libertad y los medios que el Siglo de las Luces da al individuo de las clases altas para labrarse su propio destino, el poder de la mujer noble de su siglo; eran bastantes las que llevaban las riendas de su vida amorosa dentro del clima de galantería, de «civilidad», decía Molière, que Luis XIV había querido insuflar a su reinado.

Viuda con «inclinación a la ternura» pero sin tacha, Mme. de la Pommeraye goza de una alta consideración por una conducta que le permite criticar las malas costumbres femeninas de su entorno social. Acosada por un seductor, el marqués des Arcis, y sometida a «una persecución constante», termina «cayendo» tras dura resistencia, acto del que la habilidad de Diderot hace una síntesis definitiva y discreta: «Hizo feliz al marqués». La frase, que lo dice todo, huele a rendición de esa viuda hasta entonces considerada «de buenas costumbres» y que, ahora vencida, apuesta por unos sentimientos eternos con una nueva relación, a pesar de las reticencias que le había dejado su matrimonio y sin que el lector sepa si el amor del marqués es real o fingido; es decir, se trata de una victoria más del seductor. Los años van royendo todo y dejan al desnudo la caducidad del amor; cuando Mme. de la Pommeraye quiere saber hasta dónde se ha visto deteriorado por el tiempo su vínculo amoroso, somete al marqués a una prueba que ha de aclarárselo. Y, para dolor suyo, se lo aclara. Otro relato de Diderot, Madame de la Carlière, tiene por protagonista a otra viuda que encarna la virtud ideal, pero que, llegado el desamor, buscará perder y condenar a la desgracia social a su marido con un afán vindicativo que la llevará a la muerte. La virulencia de la venganza de Mme. de la Pommeraye responde a la ofensa recibida: la mujer de buenas costumbres, una vez «caída», se ha vuelto «por fin una de nosotras», y su vida social se acompaña de «sonrisas irónicas, de bromas» que la han obligado a bajar los ojos y aceptar la condena que esa sociedad noble dicta contra la mujer «depravada», mientras que el mismo caso entre los hombres los aureola con una victoria más10. El refinamiento de la perversión empleada para la vendetta tiene bastantes puntos en común con la novela más famosa del género amoroso y diletante del siglo, Les liaisons dangereuses,de Choderlos de Laclos, publicada en 1782.

Venganza muy distinta, hasta el punto de alcanzar el crimen, es la que presenta Alexandre Dumas en Herminie,novela corta publicada en 1845 bajo el significativo título de Una amazona. Quizá este título le pareció demasiado explícito sobre el carácter de su personaje femenino y terminó cambiándolo por el simple nombre de la protagonista. Dumas advierte en el breve prologuillo: «Una de las mayores desgracias de la verdad es ser inverosímil». El autor ha pasado de la virulencia romántica inicial de su carrera literaria a considerar su intriga con ironía y una distancia muy distinta de la furia que los primeros románticos impusieron en el mundo de las pasiones.

La narración deja en la sombra a Herminie y presta un protagonismo ficticio —ambiental— al joven Édouard, que vive en la ociosidad y en los amoríos fáciles de una juventud despreocupada, atraída únicamente por los bailes de la Ópera, la diversión con los amigos y las conquistas fáciles que satisfacen su masculinidad. Ella en cambio, huérfana criada por un padre militar que la educa como hubiera educado al hijo que no tuvo, ha vivido una infancia masculina; su padre la ha enseñado a montar a caballo, a manejar las pistolas, y no posee ninguno de los sentimientos femeninos que tiene la otra amante de Édouard, Marie, pasatiempo que el joven abandona en cuanto Herminie le hace un guiño. La joven ama por primera vez, y juega con el misterio y con la sensualidad de una pasión «masculina»; es decir, Herminie obedece al relámpago de un apasionamiento enloquecido, plenamente romántico, que va a ejercer después de trazarse un plan frío para lograr la dominación absoluta del elegante parisino. No hay amor entre ambos: para Édouard, más atraído por el enigma que Herminie supone que por la mujer, es un devaneo que unos ojos azules le ofrecen con toda su carga de sexualidad gratuita, de misterio —también de peligro—; imposible rechazarlo, el sentido de su propia hombría se lo impide. Para Herminie, su iniciación en el amor parece fruto de un capricho masculino regido por el deseo, un capricho ejercido desde su propio poder, con amenaza de muerte incluida si Édouard no guarda el secreto absoluto de su relación. Herminie es un símbolo de mujer fuerte que se envuelve y encierra en su propia pasión, en una sexualidad libre de mujer fatal, con la muerte rondando desde el primer momento sobre el erotismo de la intriga. Su actuación amorosa somete a su amante exigiéndole silencio y fidelidad exclusiva —ella lo vigila—, con una pulsión de muerte y de vida, usurpando la forma animal de las maneras masculinas de afrontar el amor, que desechan y dejan tiradas a sus amantes una vez usadas, como hace Édouard con Marie. No hay en Herminie sentimientos, solo deseo. Para el Dumas de este relato el romanticismo ha muerto. Y, con el fin de no resultar demasiado trágico, engaña al lector con un desenlace sarcástico en el que la venganza resulta frustrada, pero solo por las circunstancias.

La duquesa de Sierra Leona, protagonista de La venganza de una mujer del sutil novelista Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889), supera en grado superlativo el juego vindicativo de Mme. de la Pommeraye, que, por otra parte, solo resultaba una venganza a medias. La duquesa española es de la estirpe de la ya citada Madame de la Carlière de Diderot, que se deja morir para que ese reproche recaiga sobre su amante. Pocos narradores de finales del siglo XIX son tan intensos como su autor Barbey d’Aurevilly, poeta, narrador, ensayista, crítico literario, periodista muy polémico en defensa de un ideario conservador antiburgués y monárquico, que lo convirtió en defensor encarnizado del ultramontanismo y del absolutismo, a contrapelo ideológico de los literatos de su época; ejerció, además, de dandi, forma de vida que incorporó a los personajes masculinos de su narrativa y sobre la que teorizó, dedicando un ensayo al «fundador» del movimiento: Du dandysme et de George Brummell. Se enfrentó con su crítica a todos los «grandes» del siglo, desde Victor Hugo a Flaubert, George Sand, Théophile Gautier, Émile Zola, etc., además de atacar en especial al Siglo de las Luces por sus ideas de ciencia y progreso.

La época reconoció su talento, aunque tildándolo de extravagante desde sus primeros pasos, influidos por el movimiento «frenético»11 que invadió brevemente la literatura francesa en la primera mitad del siglo. El adjetivo de «católico» con que se le califica no es de comprensión fácil: D’Aurevilly afronta, desde su ideología religiosa, los problemas del Bien, del Mal y del pecado, entrando así de lleno en una de las angustias de la segunda mitad de su siglo. Convertido hacia 1845 a su religión de origen, va a sorprender a la crítica con una primera novela, Une vieille maîtresse (1851), tachada por la crítica católica de audaz, escandalosa e inmoral, sobre todo porque al mismo tiempo publica Les prophètes du passé, ensayo sobre «grandes hombres» (Joseph de Maistre, Chateaubriand, Lamennais) cuyas doctrinas ultraconservadoras exalta; él mismo respondería a esas críticas en el prólogo de una nueva edición de ese título clarificando su postura de un modo que puede valer para el resto de su obra: el catolicismo, «ciencia del Bien y del Mal, sonda los riñones y los corazones, dos cloacas, llenas como todas las cloacas de un fósforo incendiario». Ahí radica precisamente su interés en novelas como L’ensorcelée (1854), Un prêtre marié (1865) y Les diaboliques (1874), conjunto de seis relatos que supone su mayor logro literario y al que pertenecen dos de las narraciones elegidas para Víctimas y verdugas.

Según Barbey, «los grandes artistas casi nunca han tenido en la mente más que un solo objeto que retoman una y otra vez, al que dan vueltas, renuevan y transforman […] haciendo eternas variaciones». Fue Marcel Proust quien puso de relieve esta idea de D’Aurevilly y que se cumple en A la busca del tiempo perdido. Repensando la obra de Vinteuil, el músico de esa obra proustiana, en su quinto volumen, La prisionera,el narrador aborda y refuerza la idea de Barbey hablando de las frases-tipo de sus narraciones con Albertine12:

En esa cualidad desconocida de un mundo único y que ningún otro músico nos había hecho ver nunca, quizá consistía, le decía yo a Albertine, la prueba más auténtica del genio, mucho más que el contenido de la obra misma. «¿Incluso en literatura?, me preguntaba Albertine. — Incluso en literatura». Y volviendo a pensar en la monotonía de las obras de Vinteuil, le explicaba a Albertine que los grandes escritores nunca han hecho más que una sola obra, o, mejor dicho, han refractado a través de diversos medios una misma belleza que ellos aportan al mundo. «Si no fuera tan tarde, pequeña, le decía yo, se lo demostraría en todos los escritores que usted lee mientras yo duermo, le demostraría la misma identidad que en Vinteuil. Estas frases-tipo que usted, mi pequeña Albertine, empieza a reconocer como yo, idénticas en la Sonata, en el Septeto, en las demás obras, serían por ejemplo, si usted quiere, en Barbey d’Aurevilly13,una realidad oculta revelada por una huella material, la rojez fisiológica de la Embrujada14, de Aimée de Spens15, de la Clotte, la mano del Rideau cramoisi16, las viejas usanzas, las viejas costumbres, las viejas palabras, los oficios antiguos y singulares tras los que está el Pasado, la historia oral hecha por los pastores ante el espejo, las nobles ciudades normandas perfumadas de Inglaterra y bellas como una aldea de Escocia, los que lanzan maldiciones17 contra las que nada se puede, la Vellini, el pastor, una misma sensación de ansiedad en un paisaje, se trate de la mujer que busca a su marido en Une vieille maîtresse18, o del marido de L’ensorcelée,que recorre la landa, y la Embrujada misma al salir de misa. Las frases-tipo de Vinteuil siguen siendo esa geometría del cantero en las novelas de Thomas Hardy19.

Esta violencia mortal de la intriga y del desenlace que puede apreciarse en esas notas sobre los personajes de las novelas de Barbey no deja de ser un mundo cerrado, singular, que se impone en las seis narraciones de Les diaboliques, escritas en la década inmediatamente anterior a su publicación, el periodo más amargo de la vida de Barbey; las seis se centran en figuras femeninas misteriosas y ambiguas que parecen carecer de realidad, aunque de hecho son espejos de mujeres que pasaron por la vida del autor en forma de deseo o de fantasma erótico insatisfecho; el autor se esconde cuanto puede bajo la máscara de personajes masculinos que retratan al dandi que había en él. En La venganza de una mujer va más allá de Diderot en el afán vindicativo de la duquesa de Sierra Leona que lo protagoniza: esta se dejará llevar, sin placer, a un derroche multiplicado de su carne sin sensualidad alguna para manchar así por toda la eternidad el honor de un marido noble que parece prestar a ese «honor» la única fidelidad de su vida. Hay en el personaje masculino de esa narración, Tressignies, una inicial sensualidad exaltada, que enfría el relato de la duquesa de Sierra Leona, mujer fuerte, amazona, como lo será Hauteclaire en el segundo relato escogido de Barbey, La felicidad en el crimen. Ambas, la amazona de este último relato y la duquesa española del anterior, actúan por elevados principios, los mismos que pueden poner en práctica los dandis masculinos, pero superándolos, llevándolos más allá de todo límite: así demuestran su superioridad sobre los hombres, mostrando su misma arrogancia e idéntica elegancia en el manejo del cuchillo vengador. Pero no son dandis a lo Tressignies, un libertino del común que responde a los tópicos del dandi de la época y vive fríamente la vida de los salones de París; al contacto con la historia de la duquesa aparecen sentimientos que destrozan tanto su máscara fría como su radical visión de la existencia: «Él, que creía haber acabado con los sentimientos involuntarios y cuya reflexión, con risa terrible, mordía siempre las sensaciones, como he visto a los carreteros morder a sus caballos para hacerlos obedecer, sentía que en la atmósfera de aquella mujer respiraba un aire peligroso. Aquel cuarto, lleno de tanta pasión física y bárbara, asfixiaba a aquel civilizado. Tenía necesidad de una bocanada de aire y pensaba marcharse, aunque volviera después». Tressignies ha sucumbido a un dandismo femenino para él impensable, porque es una mujer la que rompe todas las convenciones sociales. La duquesa/prostituta, refinada y vulgar, que termina por repugnarle y parecerle espantosa, no es más que el ejemplo mayor de Barbey d’Aurevilly de esa mujer dandi absorta en el misticismo de su venganza. Su amor extramatrimonial por el marqués don Esteban de Vasconcelos era eso, místico, puro, se expresaba siempre en términos religiosos, sobre todo en el momento en el que el cadáver de su amado está frente a ella, comido por los perros: «Quería ahorrar a aquel noble corazón adorado aquella profanación impía, sacrílega… habría comulgado con aquel corazón como con una hostia. ¿No era mi Dios?».

La duquesa ha recorrido el camino desde el misticismo a la abyección final que horroriza al dandi social y vulgar que es Tressignies:

«—Solo soy una puta de un franco.

»La frase fue dicha tal como se había pensado. ¡Fue el último rasgo de ese sublime al revés, de ese sublime infernal cuyo espectáculo acababa de desplegarle y que desde luego el gran Corneille no sospechaba en el fondo de su alma trágica! La repugnancia de esta última frase dio a Tressignies la fuerza para irse».

El resultado de este análisis del Mal, de su exaltación compositiva, condenó a Barbey d’Aurevilly en su época: en los seis relatos de Les diaboliques solo se vieron personajes inmorales, costumbres depravadas y, sobre todo, la impunidad en que quedaban sus infernales protagonistas: desde la duquesa/prostituta a la amazona de La felicidad en el crimen. El 11 de diciembre de 1874 la justicia ordenaba el secuestro de La venganza de una mujer por inmoralidad, metiendo el miedo en el cuerpo de su autor; no estaban tan lejos los procesos contra Flaubert y su Madame Bovary en 1857, y contra Baudelaire y sus Flores del mal al año siguiente, que fue condenado a una multa y a eliminar seis poemas que no pudieron publicarse libremente en Francia ¡hasta 1949!, y solo a instancias de la Société des Gens de Lettres. Flaubert en cambio había sido absuelto (se sospecha que gracias a la intervención de Napoleón III). Por suerte para Barbey, su caso fue sobreseído «por un ministro inteligente que quiso ahorrar una estupidez a sus funcionarios, que iban a cometer sin miramientos una enorme», dice Barbey; los libros embargados fueron destruidos y su autor no se atrevió a reeditar las seis novelitas hasta 1882.

En La reina Isabeau no hay análisis ni exaltación del Mal: es un ejemplo de venganza omnímoda a la que se entrega una reina por haber cometido su amante el mismo delito, o casi, que el protagonista de la Herminie de Dumas; según la perspectiva de su autor, Auguste Villiers de L’Isle Adam (1838-1889), no se trata de infidelidad, sino solo de un atisbo de ella, mejor dicho, el protagonista masculino, como el de Dumas, ha hablado demasiado. En el caso del autor de Los tres mosqueteros, el personaje masculino ha confesado a un amigo una relación que la amazona ha decidido mantener oculta, amenazando con la venganza en caso de que llegara a saberse; en Villiers será el castigo a una intención pública —parece una fanfarronería de macho— del amante de la reina de conquistar a otra belleza. Editada en 1870, La reina Isabeau iba a formar parte de un proyecto editorial titulado «Las grandes enamoradas», en el que Villiers participaría con tres de esas figuras: la primera, Hipermnestra, sobresale en la mitología griega por ser la única danaide que se negó a seguir la orden dada por su padre Dánao, rey de Argos, a sus cincuenta hijas de asesinar la noche de bodas a sus cincuenta maridos, hijos de Egipto, hermano gemelo de su padre. Llevada a juicio, la justificación de la joven danaide para la desobediencia pudo ser triple: porque su marido Linceo había prometido respetar su virginidad, porque el crimen le parecía inmoral, o también porque se había enamorado de él. La segunda era lady Hamilton (1765-1815), esposa del embajador William Hamilton y amante del almirante Nelson, de quien tuvo una hija. Muerto este sin dejarle herencia alguna como tampoco su marido, lady Hamilton tuvo una vida difícil: alcohólica, perseguida por sus acreedores y objeto de escándalo social cuando se publicaron sus cartas con el almirante, se refugió en Calais (Francia), donde murió enferma, olvidada de todos y sin dinero siquiera para los gastos del entierro. Dumas ya la había convertido en heroína de su novela Lady Hamilton o recuerdos de una favorita (1865).

El tercer personaje que correspondió a Villiers en ese proyecto editorial fue Isabel de Baviera (1370-1435); además de esa novela de Dumas, Villiers manejó los mismos estudios históricos sobre la reina que el marqués de Sade para su Historia secreta de Isabel de Baviera, escrita un año antes de su muerte, en 1813, cuando ya el autor de La filosofía en el tocador estaba recluido en el asilo de alienados de Charenton. Villiers no pudo leerla porque, condenada como su autor a la prohibición y el silencio, solo apareció editada en 1953, casi siglo y medio después de haber sido escrita. Su investigación histórica fue, por otro lado, un derivado de otra que Villiers hacía sobre unos supuestos antepasados, la familia de Jean de Villiers, miembro de la nobleza de toga del siglo XVI, que se hizo con el señorío de L’Isle-Adam; esta genealogía ya fue puesta en duda en vida del escritor cuya mitomanía le llevó a reivindicar el trono de Grecia, a declararse veintidós veces conde, príncipe del Sacro Imperio Romano, grande de España, etc. Conservador y monárquico, su estética es sin embargo absolutamente moderna, ya que se convirtió en uno de los padres del simbolismo, sobre todo con su drama en prosa Axel (1890, póstuma),y con La Eva futura (1885-1886), profundamente misógina, pero considerada como precursora de la ciencia ficción y la primera en crear el término «androide» (androïde, andréide)en la acepción utilizada desde el siglo XX.

A la reina Isabeau sus contemporáneos le colgaron todas las indignidades y delitos que podía cometer una mujer: adulterio, depravación, libertinaje, brujería; además de mala reina y mala madre, fue tenida por perversa, envenenadora, cruel, intrigante y manipuladora. Cuando su marido, el rey Carlos VI, empezó a sentir los primeros brotes de locura, Isabeau logró hacerse con el poder en nombre de sus hijos. Envuelta en el enfrentamiento entre las familias nobles más poderosas, los Armagnacs y los Bourguignons, alimentado por los asesinatos de sus cabecillas, Isabeau reinició la guerra de los Cien Años y vio invadida Francia por Enrique V de Inglaterra; sería enviada al exilio con la connivencia de su último hijo vivo, Carlos VII, coronado poco después, que había firmado la paz con Felipe III de Borgoña, miembro de los odiados enemigos de Isabeau, los Bourguignons. Estabilizado el reino y deshechas todas las intrigas que la vieja reina había mantenido para controlar el poder, terminaría muriendo en medio de la indiferencia general.

La venganza que Villiers narra en La reina Isabeau es un hecho basado en leyendas, y sigue el esquema melodramático que Alexandre Dumas había utilizado en su primera novela histórica, IsabeldeBaviera, sin tener en cuenta los hechos históricos; Villiers se «inventa» una reina depravada a la que, sin embargo, no pintará con ese carácter en su estudio histórico «La Maison de Villiers de L’Isle-Adam», donde Isabeau apenas posee relieve y carece de esos colores de libertinaje y de poderes maléficos. Por otro lado, el supuesto antepasado de Villiers intervino en esa lucha entre facciones de parte de los enemigos de Isabeau, los Bourguignons. El relato, simple en sus descripciones, tiene su toque de humor y también, en el desenlace, su toque de horror, sin que alcance la magistral calidad que en ese espacio —el del horror, el del misterio— alcanzó Villiers de L’Isle-Adam en su mejor relato, Vera,una de las obras maestras del vampirismo.

El ejemplo de un género sexual: los castrati

En el Código Civilpromulgado por Napoleónen 1804 no contaba el binomio amor-matrimonio, y según esa ley la mujer quedaba convertida en propiedad del marido; entre ambos se abría un abismo en muchas ocasiones infranqueable, una frontera que hacía del adulterio algo en buena parte obligado. Para Balzac, «el amor es la poesía de los sentidos. Tiene el destino de todo lo que es grande en el hombre y de todo lo que procede de su pensamiento. O es sublime o no es», porque, para el novelista, además de ser un sentimiento, «también es un arte». A lo largo de La comedia humana hay muestras de múltiples tipos de amor, de relaciones con personas, animales u objetos: el amor verdadero y sublime (El lirio en el valle, Béatrix, La duquesa de Langeais, etc.) y el amor adúltero (La mujer de treinta años, La prima Bette, etc.); pero,junto a estas dos posibilidades, explora, en varias ocasiones con desenlace trágico, porque el amor por lo general es en La comedia humana una fuente de sufrimiento para quien ama, otros tipos: puede ser amor por el oro (Eugénie Grandet), por unas hijas (El tío Goriot), por un enano (Modeste Mignon), por personas del mismo sexo (La muchacha de los ojos de oro),por una pantera (Una pasión en el desierto) o por un castrato, como es el caso de Sarrasine.

Además de una obsesión por situaciones en las que la mujer asume el poder o mantiene relaciones penosas o en los márgenes de la sociedad, La comedia humana se centra también en el hecho mismo de la creación artística, sea literaria, pictórica (La obra de arte desconocida, Pierre Grassou),escultórica (Séraphita),musical(Gambara ou la Voix humaine o Massimilla Doni,ambas centradas en el poder incantatorio de la voz humana y de la música)…Esas obsesiones se reúnen en un texto complejo y extraño como Sarrasine, con anomalías que parecen revelar retazos biográficos y psicológicos del autor. Publicado en el folletón de La Revue de Paris en 1830 y en volumen al año siguiente, Sarrasine fue adscrito en principio a la sección Novelas y cuentos filosóficos, para terminar incluido en las Escenas de la vida parisién, con apenas correcciones, salvo de detalle, respecto al texto de 1830.

Dejado de lado hasta mediados del siglo XX, Sarrasine fue «redescubierto» por escritores como Georges Bataille y Roland Barthes, y se convirtió en objeto de estudio del psicoanálisis; el relato ha sido examinado por estudiosos de esa materia fascinados por las posibilidades imaginativas que ofrece a distintas lecturas, empezando por el anciano centenario que parece controlar la vida de todo su entorno en el palacete de los riquísimos Lanty, de quienes se desconoce el origen de su fortuna; belleza y lujo se mezclan con el terror que impone ese viejo esquelético que no carece de coquetería femenina, anunciada por la peluca rubia de abundantes rizos y «por los aretes de oro que pendían de sus orejas, por los anillos cuyas admirables pedrerías brillaban en sus dedos osificados, y por una cadena de reloj que centelleaba como los engastes de un collar en el cuello de una mujer».

La fuente más directa de la trama se encuentra en Giacomo Casanova, que en los capítulos I y II del volumen segundo de su Historia de mi vida narra la incertidumbre sobre su sexo en que el cantante Bellino mantiene al escritor italiano; cuando se rasga el velo de la verdad, detrás de la vestimenta, de la voz femenina y de la gesticulación del castrato aparece una mujer, Angiola Calori, confundida quizá con Teresa Bellino, relacionada con una familia apellidada Lanti, que había buscado ese disfraz para cantar20. Balzac encuadra la trama, como de costumbre en él, en otra historia, esta vez personal del narrador, que acude al sarao del palacio Lanty con una duquesa amiga cuyos favores amorosos pretende. El protagonista de la narración es un joven escultor ignorante de las cosas de la vida, cuya energía su maestro Bouchardon, «previendo la violencia con que las pasiones se desencadenarían en aquella alma joven, quizá tan vigorosamente templada como la de Miguel Ángel, sofocó mediante continuos trabajos. Consiguió mantener en justos límites la fogosidad extraordinaria de Sarrasine, prohibiéndole trabajar y proponiéndole distracciones cuando lo veía arrebatado por la furia de algún pensamiento, o confiándole importantes trabajos en el momento en que estaba dispuesto a entregarse a la disipación». Sarrasine realiza el tradicional viaje de los jóvenes artistas a Italia, la patria de las artes, para estudiar su oficio, y sobre un escenario de ópera se topa con la belleza viva, hecha carne en la cantante Zambinella: «Era más que una mujer, ¡era una obra de arte!», frase en la que ya se niega la femineidad de la cantante, cuya hermosura y cuya voz lo inducen a penetrar en un mundo fantástico que revive el mito de Pigmalión y le hace tomarse a broma, incluso, lo que Zambinella le pregunta: «¿Y si no fuera una mujer?». Balzac parece haber recordado al escultor clasicista francés Jacques Sarrazin (o Sarazin, 1592-1660) —la e añadida ya indica una feminización del apellido—, que trabajó como director de la decoración del Louvre entre 1638 y 1642, en los palacios de Versalles y del Trianón, y cofundó la Academia Real de Pintura y Escultura, dirigida por él desde 1654 hasta su muerte. Trabajó además en Italia, en Roma y en Frascati, al servicio del cardenal Pietro Aldobrandi; precisamente por las alamedas de Frascati pasean el castrato y el enamorado escultor francés. Parece evidente que el novelista jugó imaginariamente con estos datos a la hora de nombrar personajes y lugares, al mismo tiempo que citaba artistas reales del siglo XVIII-XIX, ya neoclásicos, como Joseph-Marie Vien, Edme Bouchardon y Anne-Louis Girodet, autor este último del Sueño de Endimión (1791, Museo del Louvre), citado en el relato; en esecuadro el personaje mitológico se ofrece al espectador en primer plano en una postura andrógina y de un erotismo provocador, que dejará huella en la sensibilidad romántica, «por ser el primero en proponer una interpretación erótica del ideal antiguo»21. Se ha interpretado Sarrasine comoun tratado de estética que apuntaría al historiador del arte más famoso del siglo, el alemán Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), a quien se debe la fundación de la historia del arte y de la arqueología como disciplinas modernas y la nueva concepción del arte conocida como neoclasicismo; su búsqueda de la belleza antigua, la griega, influiría en el arte europeo hasta la llegada del romanticismo. Su homosexualidad, sobre la que sus contemporáneos no tenían ninguna duda y que tal vez fuera causa de su asesinato, también parece estar detrás de un Sarrasine que da la impresión de preferir las ninfas de piedra de las estatuas a su cantante de ópera Clotilde, como tal vez dijera, en frase que Balzac no explicita, la ingeniosa Sophie Arnould. Cuando Sarrasine, ya conocedor del verdadero género del castrato, quiera destruir la estatua que ha esculpido de la joven cantante, será asesinado por los sicarios del cardenal22. El relato «parece denunciar la mentira del arte y el cebo con que engaña la imaginación y sume al deseo en lo irreal. A la inversa de Nietzsche, que veía en el arte el mayor estímulo de la vida, Balzac parece considerar que la ensoñación suscitada por la obra de arte nos aparta de lo real, de la vida verdadera y del goce efectivo, disipando de forma inútil la energía del espíritu por fijación sobre objetos imaginarios e inasequibles»23.

Aunque el mito de los castrati gozó de máxima efervescencia en el siglo XVIII, la centuria siguiente lo mantuvo de actualidad convirtiéndolo en objeto de fascinación para el público24. Un excelente crítico musical de la época, Paul Scudo (1806-1864), ya había analizado en sus artículos de La Revue de Deux Mondes, a mediados de siglo, lo que pensaban los escritores de la centuria «para hacerse una idea del carácter extraño, del humor fantasioso […] de esos seres enfermizos, de esos seres endebles y desdichados», seres singulares que, «víctimas de una monstruosa aberración del espíritu humano, tenían tanto en el carácter como en el temperamento algo de extraño y de enfermizo». De ahí que Balzac y Eugène Scribe, entre otros, se hayan sentido seducidos por el legendario Farinelli (1705-1782), el castrato solista por antonomasia del Siglo de las Luces25. Sobre esos bosquejos de realismo historicista, Balzac inventa un castrato que, ahora centenario, oliendo a cementerio, según Mme. de Rochefide, asiste al baile que dan sus descendientes del brazo de su sobrina nieta Marianina, una muchacha de dieciséis años cuya calidad de canto ya anuncia a otra diva capaz de superar a las más famosas de la época, y cuya belleza «hacía realidad las fabulosas concepciones de los poetas orientales»; no deja de ser una obra de arte, pero en esta ocasión se trata de una criatura de feminidad auténtica, y no un simulacro como Zambinella26.

Víctimas: misterios, alucinaciones, celos, ninfomanía

En el apartado de víctimas, las hay de todo tipo: en primer lugar, mujeres maltratadas y asesinadas en relaciones sombrías, demasiado sumarias en los textos literarios. Pero en estos se encuentran relatos que abordan situaciones en las que juegan otros elementos: los celos, los misterios, la alucinación, etc., y de los que hemos seleccionado algunos de los más significativos escritos por autores conocidos y menos conocidos.

A Prosper Mérimée (1803-1870) se debe un buen puñado de novelas cortas que figuran entre las mejores del género fantástico: La Venus de Ille (1837), Las almas del purgatorio (1843), Lokis (1869), La habitación azul (1873). Carmen (1845), su obra más famosa, resumía su visión de una España que conoció en sus viajes; no deja de ser una sátira de los ideales románticos, con gitanas y bandoleros por medio. Ministerial antes de cumplir los treinta años, Mérimée se sumó al golpe de Estado de Napoleón III; próximo de Eugenia de Montijo, la emperatriz, a la que había conocido en 1830 durante su viaje a España, en sus salones jugó el papel de animador, no siempre con éxito, sobre todo en su última etapa; por ejemplo, en 1857, como juego, y a petición de la emperatriz, que deseaba conocer el nivel ortográfico de los asistentes a su salón, hubo de preparar un texto de 161 palabras que ridiculizó a casi todos los presentes: Napoleón III cometió 75 faltas en esas 161 palabras, y la emperatriz, 62; incluso escritores como Alexandre Dumas hijo y Octave Feuillet terminaron malparados con 24 y 19 faltas de ortografía, respectivamente.

Cierto afán provocador llevó a Mérimée a «probar» sus relatos leyéndolos personalmente en el círculo femenino que rodeaba a Eugenia de Montijo. Para Pierre Trahard, estudioso concienzudo del conjunto de la obra de Mérimée, «la lectura del manuscrito [del relato Lokis] intrigó e hizo ruborizarse al auditorio femenino al que Mérimée se dirige con una especie de refinamiento cínico»27. La carga sexual de Lokis28 —el conde que hospeda al protagonista en su castillo es hijo de un oso que había violado a su madre— y de otros relatos de los últimos años, como La habitación azul o Djoûmane, sorprendió a sus contemporáneos. «El anciano [Mérimée] —comenta el mismo Trahard—, enfermo, taciturno y libertino, si no libidinoso, interpreta bastante penosamente su papel de bufón imperial y trata, en conciencia, de hacer que se ruboricen las jóvenes»29.

Djoûmane, publicado en el Moniteur en tres entregas en enero de 1873, desarrolla su acciónen una Argelia por la que Mérimée se había interesado desde su juventud (1847), hasta el punto de dedicarse al estudio de la lengua árabe. Pero nunca hizo ese viaje soñado; conocía bien, sin embargo, situaciones, hechos y ambiente argelinos gracias a los libros de un testigo directo del orden colonial francés, el general Eugène Daumas, que había hecho la mayor parte de su carrera en Argelia.

¿Es real lo que narra Djoûmane o es un sueño? El lector no lo sabe hasta el último párrafo, cuando en el desenlace aparece como deus ex machina ese teniente protagonista despertándose. Mérimée juega a lo largo del relato con símbolos sexuales que deben ser interpretados durante la lectura porque nunca explicitan ese contenido, ni siquiera en la penúltima frase del sargento Wagner: «¿No matamos el gusano, mi teniente?», que, además de su sentido literal, tiene otro oculto si se relaciona la frase con la serpiente djoûmane, en la que la crítica ha visto «bien el acto sexual, bien el atributo masculino. No es un simbolismo muy nuevo y aquí se lee con bastante claridad: así, la niña es picada por la serpiente por encima de su aro y aparecen gotas de sangre, escena donde trasparece una desfloración»30. Ese extraño sueño es la escasa acción del protagonista; todo ha sido soñado, desde los saltimbanquis y escorpiones a la niña árabe de trece o catorce años que pisa a la djoûmane y esta la muerde hasta hacerla sangrar; después, la chiquilla será sumergida en el agua de un pozo del que ha salido, borbotando, la cabeza de la serpiente. Los simbolismos son obvios; dentro del sueño, todo es ilusión, apariencia, simbolismo. ¿Hay una víctima? La chiquilla que vive entre imágenes y símbolos cuya interpretación queda a cargo del lector. Es esa ambigüedad de los términos que pasan desapercibidos a una lectura realista la que fascinó a los autores del «nouveau roman» por esta breve novela de Mérimée.

Pétrus Borel (1809-1859) se dio a sí mismo en la portada de la edición de su primer libro de narraciones, Champavert, contes immoraux (1833), el apelativo de «el Licántropo», para inquietar a los burgueses y reivindicar su absoluta necesidad de revuelta y de libertad frente al orden moral y político establecido. Había irrumpido en la literatura francesa el año anterior con su primer poemario, Rapsodies; en ambos ya apunta lo que sería su forma definitiva de escritura, que se concreta en su larga novela histórico-gótica Madame Putiphar (1839), de escritura barroca e inspiración violenta, a la que el crítico y novelista, en ese momento incipiente, Jules Janin (1804-1874) regaló con los calificativos de «funesta, deplorable, insensata»31. Una de las citas que encabezan sus Rapsodies ya da una idea de su afiliación al espíritu romántico inicial: «Altivo, audaz, consejero de sí mismo / y de un corazón obstinado que choca con lo que ama», sacada de Mathurin de Régnier (1573-1613), poeta satírico de vida libertina y bohemia, opuesto a las reglas con las que François de Malherbe (1555-1628) asentó el clasicismo en poesía. Su manejo del humor negro y de la crueldad alcanza su mejor expresión en esa Madame Putiphar, en la que Baudelaire estimaba, sobre todo, «la pintura de los horrores y de las torturas del calabozo [que] alcanza en él el vigor de Mathurin»32.

Pétrus Borel se convertirá en el patriarca francés del «frenetismo», y no porque ese espacio de finales del siglo XVIII desde la Revolución francesa hasta las primeras décadas del XIX, con el belicismo napoleónico y su derrota, no esté plagado de muertos vivientes, enterrados vivos, hechos fantasiosos y fantásticos, que revistas como Le Musée des Familles, el Magasin Pittoresque, la Gazette des Tribunaux difundían abundantemente. El primero en hablar de «l'école frénétique» fue Charles Nodier (1780-1844) en 1821, en un artículo así titulado, para bautizar la nueva corriente «innombrada… a la que sin embargo llamaré, si se quiere, la escuela frenética», calcando este término del descalificativo con que el poeta inglés Robert Southey (1774-1843) denunciaba la depravación moral de la obra de lord Byron: satanic school33. Nodier, autor prolífico donde los haya, se encargó, entre rechazos y dudas, de dirigir la lucha entre clasicismo y romanticismo, al que pertenece, aunque al principio a regañadientes. La «nueva escuela» afectó más o menos rigurosamente a la literatura francesa de la primera mitad de la centuria como componente del primer romanticismo sobre todo. Venía conociéndose desde principios de siglo como «novela negra», a falta de la aparición posterior del calificativo de «novela gótica». Deriva en parte de la gothic novel que, más de medio siglo antes, había iniciado El castillo de Otranto (1764),del inglés Horace Walpole (1717-1797), y que había logrado una gran difusión, Francia incluida, con Los misterios de Udolfo (1794), de Ann Radcliffe (1764-1823); El monje (1796), de Matthew Gregory Lewis (1775-1818) —estos tres títulos se traducen al francés el mismo año, 179734—; y Frankenstein o el Prometeo moderno (1818), de Mary Shelley (1797-1851). Ese desembarco de la gothic novel inglesa entre los jóvenes escritores franceses impone tanto el género como la moda del relato de terror. No sin rechazo, y no sin que esos y otros títulos fueran colocados en las estanterías más bajas de lo literario: «En la lectura de El monje, los hombres de gusto reconocieron a un gran escritor, el vulgo devoró la novela y agradeció al escritor que le devolviera el sombrío color, las misteriosas ficciones y las páginas terribles de su amiga Ann Radcliffe», escribe el citado Jules Janin.

Por supuesto, había precedentes en la literatura francesa, si no de narraciones completas, al menos de episodios con elementos macabros y fantásticos: en las Memorias y aventuras de un hombre de calidad (1728-1731) del abate Prévost35, o, poco más tarde, en las narraciones del marqués de Sade, a los que pueden unirse algunas escenas del joven Balzac36 o algún «reportaje» sombrío de Victor Hugo (El último día de un condenado a muerte,1829). Son los poetas y narradores románticos los que, en su enfrentamiento con el clasicismo, apuestan por la vía frenética, sobre todo tras la «batalla» que Hugo da en Hernani (1830) y que consigue imponer parcialmente el nuevo movimiento. Pero, a partir de esa fecha, lo hacen como herederos irónicos de los adeptos al frenesí de las dos décadas anteriores. Colabora a la difusión de este tipo de literatura la gran expansión que alcanzan los folletines en periódicos y revistas, y en los canards, prensa de segunda categoría, muy popular, en la que aparecían breves novelas que llegaban al melodrama estrambótico.

De hecho, hay claros «antecedentes» que se remontan al siglo XVII, antes de que el marqués de Sade avale el valor histórico y catártico de la gothic novel en su Ideas sobre la novela37 y practique el frenesí de la intriga sin depender de los originales ingleses; en Sade apenas aparece lo macabro y su «fantasía» se ajusta a la «realidad» virtual, exclusión de lo sobrenatural sin por ello abandonar episodios de sangre, ataúdes, espectros, situaciones horríficas (Justine, Las 120 jornadas de Sodoma, etc.). Desde el primer momento, el género tiene en la memoria los terrores de la Revolución francesa, con sus masacres, sus verdugos y su guillotina, capaces de despertar en el imaginario posterior de Francia una fuerte atracción por la novela «tenebrosa», lo macabro y lo gótico.

Si Sade no comparte ese espacio literario de castillos en ruinas y espectros sobrenaturales porque rechaza lo sobrenatural, lo hace a sabiendas de que basta la realidad para crear horrores. Así, en una página inicial del «extracto hecho por un amigo» de la primera edición de Justine o las desgracias de la virtud, declara: «Para interesar, nuestros antepasados hacían uso antaño de magos, de genios maléficos, de todos los personajes fabulosos a quienes se creía permitido, según esto, prestarles todos los vicios que necesitaban como resorte de sus novelas. Pero como, por desgracia para la humanidad, existe una clase de hombres para la cual la peligrosa inclinación al libertinaje determina fechorías tan espantosas como aquellas con las que los antiguos autores ennegrecían fabulosamente a sus ogros y a sus gigantes, ¿por qué no preferir la naturaleza a la fábula?».

Será Pétrus Borel, máximo exponente del frenetismo, el que culmine el breve ciclo de ese movimiento en Francia con esa Madame Putiphar