Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Tercero en discordia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

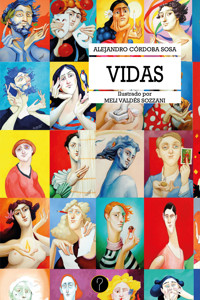

En esta suerte de diccionario narrativo, los caracteres humanos no son ni quieren ser teoremas, sino lisa y llanamente "vidas", palpitantes de actos, deseos, pasiones, sordidez y sublimidad. Vidas de hombres y mujeres, así como también las de algunos "seres" que no lo son pero que viven con nosotros nada más que para reafirmar y resaltar los rasgos más altos y más bajos de la naturaleza humana, cuyos contornos se vuelven más nítidos por la fuerza con que estos "excepcionales" los realzan por contraposición al resto. No ha sido esta una labor de captura, compilación y descripción, pensada nada más que para construir una colección propia de un gabinete de curiosidades humanas. Aquí los sujetos arquetípicos seguirán especularmente vivos en la conciencia de quien los lleve consigo, que no son otros que aquellos que lean este libro; solo cuando esto ocurra, podrán dejar la inercia vítrea de los anaqueles para alentar nueva vida en la piel imperecedera del concepto, animado por la constatación de su facticidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vidas

Vidas

Alejandro Córdoba Sosa

A Ticci y a Don Anselmo.

A los monjes Sa-Pi, Shin-Ti y T.

A la Diosa.

“-…Mamá: ¿conocés a algún Sergio?

-¿Quién no conoce algún Sergio?”

Alejandro Doria, Jacobo Langsner, del film “Esperando la carroza”

Córdoba Sosa, Alejandro

Vidas / Alejandro Córdoba Sosa. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tercero en Discordia, 2023.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-8971-80-3

1. Filosofía Contemporánea. 2. Narrativa. I. Título.

CDD 199.82

© Tercero en discordia

Directora editorial: Ana Laura Gallardo

Coordinadora editorial: Ana Verónica Salas

www.editorialted.com

@editorialted

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

ISBN 978-987-8971-80-3

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.

Prefacio

A menudo la presentación de una obra, en el empeño de explicar las causas, revelar los motivos éticos o espirituales, develar los mecanismos que han llevado a la ejecución de la misma, llega a tener la apariencia de una confesión contrita nada más que por el hecho de no ser más que eso, una confesión contrita; la intención siempre acaba por traicionar a la forma. Si con esto quiero decir que es mejor que nadie espere un pedido de disculpas por haber consumado esta obra, deseo al mismo tiempo que nadie más que yo mismo se dé por aludido, por cuanto el primero que se arrepiente –él único que importa- es el autor y aquí es donde la sinceridad se pone en entredicho. Con esta que juzgo necesaria salvatura previa al desarrollo de este introito, que deseo ver actuar como una señal en el camino semántico que el lector ha de recorrer para arribar a la “idea” que impulsa y anima esta creación, creo que puedo empezar a hablar de algunos significantes liminares, iluminaciones que echarán claridad en la senda del verbo.

Todo se inicia con la idea de un catálogo de caracteres paradigmáticos traducidos a los individuos que los encarnan, caracteres que llevan en sí la marca de un concepto definitorio, como un estigma que marca sus almas, proyectándose sobre sus existencias para concretar una pura y categórica inmanencia. Por ejemplo si yo pensaba en Silvia C***, no podía dejar de centrarme en su inequívoca frivolidad como el rasgo distintivo de su persona, manifestándose de un modo que desplazaba a todos los otros elementos que la hacían como era, tanto como lo hacía con otros individuos que competían -en mi memoria- con ella por la posesión del paradigma, nada más que para ser derrotados por la rotunda naturaleza de Silvia C***; entonces me decía shakepearianamente: “frivolidad, tienes cara de Silvia C***”, y así es cómo este munífico inmanentismo del rasgo definitorio de su personalidad, la volvía a los fines de mi construcción taxonómica, el ejemplar arquetípico de toda la especie a la que pertenece.

Entonces comencé un trabajo que tenía mucho del que es propio de los entomólogos, que recolectan y clasifican hasta dar con especímenes de todos los órdenes y familias conocidos, siempre en la esperanza de hallar lo nunca visto, la pura belleza de lo desconocido hasta el momento, el anhelado ignoto que tiene todo el derecho a un nombre propio, porque no se sabe cuántos más como él podrán hallarse, o si es el último de entre los suyos; ya volveré a hablar sobre estos “excepcionales”, que tienen un lugar destacado en este libro.

El campo de búsqueda, recolección e identificación en que me abismé para la pura prospección, estaba hecho de la sustancia huidiza del tiempo, piélago en el que el único modo de desplazarse es por medio de la memoria. Tracé un itinerario en esa región plagada de lagunas y oquedades muertas de estéril negrura -el olvido-, y fui deteniéndome en cada posta que ostentaba un nombre del pasado. Así fue cómo surgió una lista, larga enumeración que no se ordenaba cronológicamente sino por regiones, territorios y hasta naciones de la memoria, en la que una topografía espacio-temporal los había producido –y reproducido- como lo que fueron y muchos de ellos siguen siendo. A partir de esta identificación, la evocación generaba el medio de desenvolvimiento de su lapso temporal significante, con su materialidad afín circundante y su circunstancia existencial trágica, feliz, horrible o bella. El “paradigma” había dado su primer vagido y recibía de inmediato la fe de bautismo que lo categorizaba, nominando a toda una línea de especímenes, que desde esa hora quedaban fijados para siempre en una ordenación de inmarcesible actualidad, de inextinguible vigencia.

En este teofrástico diccionario narrativo, los caracteres humanos no son ni quieren ser teoremas, sino lisa y llanamente “vidas”, palpitantes de actos, deseos, pasiones, sordidez y sublimidad. Vidas de hombres y mujeres, así como también las de algunos “seres” que no lo son pero que viven con nosotros nada más que para reafirmar y resaltar los rasgos más altos y más bajos de la naturaleza humana, cuyos contornos se vuelven más nítidos por la fuerza con que estos “excepcionales” los realzan por contraposición al resto. Hasta aquí llega mi labor de captura, compilación y descripción, pero no para construir una colección propia de un gabinete de curiosidades humanas; no, aquí los sujetos arquetípicos seguirán especularmente vivos en la conciencia de quien los lleve consigo, que no son otros que aquellos que lean este libro; sólo cuando esto ocurra, podrán dejar la inercia vítrea de los anaqueles para alentar nueva vida en la piel imperecedera del concepto, animado por la constatación de su facticidad.

El lector no está sólo en esta senda de la idea, no está exento de señales que le indiquen una dirección posible, que le sugieran en sí misma la posibilidad de semejante proyección de su pensamiento. Estoy haciendo referencia al otro texto de este libro, en el que se ha puesto en funcionamiento el planteo previo, por mano de la intuición visionaria de una artista de talento taumatúrgico como Meli Valdés Sozzani. En sus obras, inspirados “retratos conjeturales”, los personajes de esta sinecdocal comedia del existir alcanzan una primera existencia figurativa, pletórica de connotaciones y de secretos. Es un raro privilegio el que posee esta obra por mor de esta enriquecedora interacción en que se espejan, en una maravillosa complementariedad, el texto literal y el “glífico”, rasgo este que la provee de una originalidad tan singular como munífica. Así es como a menudo nacen en esta obra retratos que se duplican y más tarde se multiplican, por efecto del pensamiento del lector que replica las dos imágenes, la textual y la dibujada.

A modo de colofón, impuesto por un anhelo de brevedad surgido del afán de proteger los hallazgos que encierran las páginas que siguen, sólo me queda por expresar mi esperanza de que los “encuentros” a producirse, sea para sorprender, conmover, enojar o hacer reír, lleven a comprender que, por encima de todas las cosas, provienen de ese inextinguible hontanar de belleza llamado “condición humana”. Sólo de él tomo la sustancia de las que destilo mis letras y por siempre lo haré así.

Acosta, Adriana (Puerco Pulcro, 1970 – Villa Pena, 2015)

Ejemplar burócrata judicial anorgásmica, dedicada al estudio obstaculizador y dilatorio de procesos en “instancia de revisión”, función que asumió durante dos décadas con un fervor monacal. Su precisa e infalible capacidad de complejizar los planteos más simples, entorpeciendo la economía de los procedimientos -ya de por sí farragosos-, la tornaron un instrumento insustituible para sus magistrados jefes, que parecían engordar devorando el tiempo que A. les ofrendaba, demorando en tomar las decisiones que les eran impetradas. Tras ser intervenida para practicársele un cirugía desvirginizatoria, ante el cierre morboso por auto-adherencia de su himen intacto (causal de retención indebida de flujos), en plena convalecencia, A. se reintegrará a su función por puro celo laboral. A poco de hacerlo, sufre un desmayo y debe ser regresada al hospital; en esa misma jornada, otro empleado que se hace cargo de su tarea, termina su trabajo anticipadamente, arruinando su inveterado hándicap de demora. Al saberlo, luego de reincorporarse, no tolera la vergüenza y se suicida bebiendo un largo té con soda cáustica.

Acosta, María de los Ángeles (Adverbio Encarnado, 1950 – 2018)

Profesora de mecanografía y virgen. Formada en un hogar de fervorosos creyentes, el del matrimonio preconciliar de los rotiseros Acosta, quienes estaban convencidos de que alguna de sus ocho hijas habría de dar a luz al Mesías en su segunda venida. Esto haría que A. abrigara, desde muy pequeña, la esperanza de ser la elegida del Señor. Por ser la mayor y la más fea de las hermanas, su convicción se galvanizó por saberse no deseable para los hombres; a pesar de esto, no dejó de imponerse –innecesariamente- un riguroso voto de virginidad. El modo en que fueron cayendo sus siete hermanas a las “solicitaciones del maligno”, como ella llamaba a las tentaciones carnales, pareció confirmar sus certeza, impulsándola a fortalecer su posición haciéndola inexpugnable, para lo cual decide colocarse un cinturón de castidad de hierro forjado que llevará durante décadas, las que dedica únicamente a la docencia secundaria y la oración. Para anticiparse al climaterio que sabe cercano, contraerá matrimonio a los cuarenta y ocho años con un septuagenario impotente que, por pura perversión, estará dispuesto a fungir de padre putativo (de quien quiera que vaya a quedar preñada). Llegada la menopausia, convencida A. por los bíblicos ejemplos de madres estériles, seguirá esperando inmaculada en vano, durante veinte años más, el angélico mensaje que nunca le habrá de llegar. En su hora final, víctima de una demencia senil galopante, la inveterada virgen confundirá a la Parca con el heraldo angélico y, tras pronunciar las palabras aprendidas de memoria (“He aquí la esclava del Señor”), se extinguirá en un estertor beato de demente felicidad.

Acosta, Martín Querubín (Ciudad del Vaticano, 8 de diciembre de 1965 – ¿Sarawak, 1990?)

Supuesto mártir. Engendrado durante los días del Concilio Ecuménico, en el seno de la Hermana del Carmelo, hoy Beata Doralicia Agnusdei, por obra y gracia de Monseñor Carlos Membranoso Andros, el sacrílego infante habría sido dado a luz en la pecaminosa clandestinidad de las catacumbas vaticanas. Poseedor de una belleza barroca de putto, desde muy pequeño sirve de escanciador en los banquetes de la curia, con los atributos de Cupido ornando su rechoncha desnudez. Su padre biológico supo hallar progenitor putativo para que A. se beneficiara de una vida “decente”, así como de una educación católica conventual. Terminada su formación, se desempeñará como masajista, modelo de ropa interior y de almanaques religiosos, tornero, lechero, “muchacho de alquiler”, bailarín exótico, coreógrafo y activista de derechos civiles, hasta hallar la vocación tanto tiempo -por su propia voluntad- preterida: el sacerdocio. A poco de ser ordenado, comprometido con una iniciativa evangelizadora, partirá con destino al Mar de Java. Su desaparición en la selva de Borneo, donde se hallaba misionando, coincidirá con la adquisición de una nueva esposa por parte del nativo rey de Sarawak, hecho sospechoso sobre el cual la Iglesia decidió no ahondar a instancia del nonagenario Monseñor, quien recientemente incoó para A. proceso de beatificación por martirio.

Acosta, Mirón Milton Noé, “Mimino” (Disanto, 1920-2000)

Pianista soltero. Huérfano de padre a poco de cumplir los cuatro años, A. fue criado en el cariño y la protección extrema dispensados por su madre y cinco tías solteras (Mimí, Susú, Naná, Lulú y Olga, la mayor de las hermanas) que lo hicieron objeto de una devoción rayana en la perversión. Todas estas mujeres dejarían en la personalidad y educación de A., una huella indeleble y ostensible: Mimí le enseñó a tocar el piano; Susú, el placer de la maledicencia; Naná, la pedantería; Lulú, el carácter novelero y enamoradizo; Olga, que lo bautizó “Mimino”, el amor prohibido; su madre, la obesidad, el amor procaz a las “masas finas” y el celo religioso. Con dieciocho años, rinde el examen en el conservatorio local -al cual no había concurrido nunca-, que aprueba titulándose profesor de piano. Instala un instituto en su casa, al calor de su gineceo hogareño, donde dicta clases particulares a niños y adolescentes. Cuando no está enseñando, se lo pasa escuchando radionovelas, fantaseando con los invisibles galanes que con sus voces viriles encarnan para él al hombre soñado y escapándose a hurtadillas, algunas horas al día, para contemplar el cerril poder muscular de los estibadores del mercado. Pasan los años, cargados de romances escondidos y desengaños callados, que A. sobrelleva refugiándose bajo las faldas de sus protectoras. Cuando está por cumplir los cincuenta, se le empiezan a morir las tías, empezando por Olga; antes de que pasen dos años, no quedará ninguna con vida. Su madre lo acompañará todavía algún tiempo más, hasta que finalmente se quede solo con dos gatos y una tortuga de jardín, en la casona atiborrada de antiguallas decrépitas y chucherías cursis que fueron de las ancianas, fruslerías que fetichistamente venera. Al tiempo comienza una relación amatoria con un vendedor ambulante de churros (Abel Ruiz, padre de cuatro y ex-presidiario), a quien intentará iniciar en la buena apreciación musical (sobre todo de los clásicos para piano), con resultado para nada feliz: una tarde, después de haber escuchado completos los nocturnos de Chopin, Ruiz le demandará una ayuda monetaria que A. no puede darle de momento, porque está a la espera de cobrar la herencia dineraria que le han dejado todas las mujeres que vivían allí. Ruiz, que hasta entonces había parecido un rústico manso y respetuoso, pierde los estribos y lo mata a golpes de sartén, utensilio que se lleva junto con otros enceres y trastos que intenta vender al día siguiente, cuando es capturado por la policía. Salvo algunas ancianas, amigas de las tías y la madre de A., que se van raleando año a año, en el pueblo todos piensan que se merecía terminar como lo hizo, al punto que allí se ha popularizado el ominoso dicho: “solterón maduro, Mimino seguro”.

Aguirre, Edith (Larronia, 1935-2015)

Profesora de arte, entrenadora deportiva. Abandonada a poco de nacer en plena pampa, A. es adoptada por una jauría de perros cimarrones. Desde pequeña, manifiesta una personalidad brutal y destructiva que provocará su expulsión de la comunidad canina poco antes de cumplir los diez años. Descubierta merodeando en los terrenos de una misión religiosa, es incorporada a la misma en carácter de guardiana. Le serán enseñados allí el lenguaje humano junto con las primeras letras, no alcanzando mayores progresos en el término de una década debido a su carácter naturalmente bestial, hecho que no será óbice para que se convierta en “profesora de arte”, presta para trabajar en los colegios que administra la orden que la acogió. Enseñará, cerca de cinco décadas, a odiar el arte a varias generaciones de alumnos que le deben su incultura e insensibilidad artística. De su matrimonio con quien compartiera en la adolescencia el trabajo de guardiana de la misión, un descomunal mastín llamado Juan Carlos Chacurborrolocaria, tendrá cinco lechigadas de tres ejemplares cada una, primeros integrantes del equipo de rugby que fundará la orden por iniciativa de A. Retirada de la docencia, continuará con la labor de entrenadora hasta su muerte, acaecida durante un partido en que la derrota de su equipo le produce un letal acceso de rabia.

Aguirre, Luis (Villa Frejulina, 1946 – 1989)

Podólogo, dirigente, estratega político, y gran copulador (sólo en el ámbito político). Habido en el hogar de un misérrimo ropavejero gallego, dueño de una ambición tan grande como su desaforada y precoz lascivia, A. supo abrirse camino hasta conquistar un grado académico, que valdría oro en ese campo árido de ingenios cual es el de la baja política. Con su flamante título de podólogo, A. se incorpora con apenas dieciséis años al popular y multitudinario partido de masas al que consagrará todas sus fuerzas intelectuales -y sexuales- durante casi cuatro décadas; la prestancia intelectual que le proporciona (a los ojos de sus camaradas) su título profesional, lo situará desde el principio en la privilegiada “ala intelectual” de la dirigencia partidaria. Esa posición aventajada, le permitirá obtener un constante rédito sexual entre militantes de sexo femenino, convirtiéndose rápidamente en un admirado –mayormente envidiado- y prolífico “cogedor”, que batiría todos los records de acumulación de actos sexuales (unos veintidós mil durante todo su decursus honorum partidario), hecho que aun suscita la admiración de sus epígonos. Desde otra perspectiva, de índole táctica, la figura de A. devendría en modelo ejemplar para otros dirigentes del partido: la lealtad de sus copuladas, que sagazmente supo mantener con todo tipo de favores políticos, sería ponderada como uno de los ejes de toda estrategia para construir poder interno. Empero, esta vigorosa lascivia que impulsara su vida política, distinguiéndolo como un fino ideólogo, no habría de impedirle ser un respetable padre de familia, con esposa oficial y cuatro legítimos hijos educados en los códigos de la decencia, que habrían de seguir sus pasos. Su epitafio, velada alusión a su final anticipado, nacido de la pluma áspera y comprometida de un “poeta” y camarada amigo, es elocuente en cuanto al significado de su tránsito mundanal y su legado: “Hay quienes cogen un día, y se guardan las ganas. Hay quienes cogen varios días, y se quedan con menos ganas. Hay quienes cogen muchos días, y casi se quedan sin ganas. Hay quienes cogen hasta su última hora, estos son los que de veras entregan hasta la última leche”.

Aguirre, Luis (Hijo) (Villa Cívica, 1970)

Ingeniero químico, funcionario público, dirigente político y copulador converso (sólo en el ámbito político). Como mayor de los hijos legítimos de Luis Aguirre (ver), A. fue educado por una madre gazmoña en el rechazo del modelo paterno. Así es como A. elegirá una carrera lo más alejada posible de la política profesional y, con tan sólo veintidós años, se graduará con honores, incorporándose poco después a una compañía petrolera. Con un “futuro promisorio”, de esos con que se consuma la idea de ser un “buen partido”, se casa con una recatada muchacha de abolengo, deviniendo padre de cuatro hijos en el término de cinco años, haciendo gala de un decoro y una seriedad adusta que lo sitúan en las antípodas de su padre, fallecido pocos años antes en circunstancias oprobiosas. Una aguda crisis económica, produce la quiebra de la empresa en que trabaja, llevándolo a la pérdida de su empleo, estado de apremiante necesidad que lo obligará a echar mano de su ascendencia para obtener del partido político del que su padre fuera una reconocida figura, un cargo en el Estado. Traspuesto el umbral de la función pública, comienza a operarse en él una auténtica metamorfosis que en poco tiempo lo conducirá por la misma senda que transitó su padre: dirigente político mendaz, ágil malversador y dadivoso copulador serial. Ahora satisfecho, pleno, con una vida que durante mucho tiempo neciamente se negara a sí mismo, no pasa un día sin reivindicar orgullosamente la figura de su padre.

Aguirre, Marcelo (Gonorria, 1969)

Prestamista, proxeneta. “Tatú en Metrópolis”, su apodo, compuesto de su nombre de guerra y su campo de batalla (un antro de la estulticia púber). Con sólo doce años, este hijo de una familia de usureros se dedica a la corrupción de menores como él, con la promesa de desenfreno en nocturnos paraísos artificiales. Inicia en vicios serios como el consumo de bebidas cola, de pésima música, de estupefacientes y el alcoholismo a muchos, entre ellos a Martín Sánchez (ver), una de sus víctimas más tempranas. Habiendo tomado estas actividades como mero entretenimiento, ya en el colegio secundario abrigará otras aspiraciones, estimulado por el ejemplo de algunos padres de sus compañeros, prósperos delincuentes “de guante blanco” (financistas, políticos, etc.), que medran en la sociedad civil como sujetos respetables; A. decidirá emularlos. Mas he aquí que entre los catorce y los dieciséis, llega a un punto de inflexión en su vida, momento en que se marrarán sus anhelos: A. es sistemáticamente atormentado por un sádico profesor de biología, que lo engolosina con una simulada lenidad en el castigo de sus travesuras, así como con el estímulo a sus bufonadas en clase que, invariablemente, le festeja. La mezquina naturaleza de A. lo hace caer en la trampa del educador, descuidando sus estudios de biología por estar convencido de su propia influencia, hasta que en diciembre y en marzo sus servicios de bufón le son pagados con la moneda de la ingratitud que se manifestaba en severos, arbitrarios e inesperados aplazos que le impiden definitivamente avanzar en su educación. Por esto se ve forzado a abandonar el secundario y emigrar poco después a un partido vecino, para dedicarse al oficio familiar. En la actualidad es un floreciente prestamista y proxeneta.

Aguirre, Silvia (San Jerry, 1972)

Azafata, filóloga aficionada, descubridora –y víctima- del síndrome autístico que sería llamado “Asperger lingüístico infecto-contagioso”. Fue en su viaje inaugural como azafata, que A. descubriría durante una escala de vuelo al “Señor López”, con quien tendría un encuentro sexual breve, silente, pero tórrido, durante el cual contraería el virus de la enfermedad que la haría famosa. Luego de una larga pesquisa, intrigada por el enigmático individuo, llegará a saber que el tal “Señor López” (con quien finalmente se reencontrará en la campiña uruguaya donde este se oculta), sólo puede decir su apellido, la palabra López, a la que éste le asigna todas las funciones y significados posibles. A. conseguirá, conviviendo con este individuo, decodificar la mayor cantidad de palabras, observando particularmente las diferencias de entonación, las circunstancias y la posición de las mismas, sin advertir al principio cómo poco a poco su psiquis iba siendo invadida por la rara enfermedad. Finalmente, al no poder articular casi ninguna palabra más que la palabra “López”, saldrá despavorida en busca de atención médica; será demasiado tarde, pues cuando consigue alcanzar Montevideo, ya la enfermedad la ha tomado por completo y sólo conseguirá repetir en una letanía sin fin: “López, López, López… ¿López, López, López…? ¡López, López, López…! A raíz del contagio de los primeros que estuvieron expuestos a ella prolongadamente, permanece confinada en condiciones de aislamiento sonoro. Los científicos que han dado nombre a su singular dolencia, continúan investigando; aún no se avizora una posible cura.

Álvarez, José (Huillapima, 1834-1938)

Inútil mórbido. Habiendo descendido de las primeras estribaciones de los Andes, donde transcurriera su infancia como hijo de pastores, para estudiar la carrera de Técnico en Proyección Cinemática (disciplina hoy extinta), habría de desarrollar una singularísima forma de alergia que, paradójicamente, sería la causa fundamental de su prolongada existencia. La vida estudiantil, con sus calaveradas y ocios tentadores, lo inician en el camino de su rara enfermedad. Se trata de una insuficiencia inhabilitante progresiva de su capacidad de trabajar –de hacer algo útil, en realidad- que, a los ojos de muchos, intolerantes para con su dolencia, lo hizo aparecer como un mero “vago”. Un puñado de almas caritativas se apiadó de él y lo sostuvo durante largos años, en los que él se ocupaba nada más que de visitarlos, pasar temporadas con ellos y hacerlos vivir momentáneamente un breve regreso a la adolescencia, que en él se volvió inopinadamente persistente. La muerte lo encontró cuando la universidad, por iniciativa del bisnieto de uno de sus extintos compañeros, le concedió el título profesional de modo honorario, por haber cumplido ochenta y seis años registrado como alumno, hecho que lo apartó del anonimato que siempre lo había caracterizado. Murió apenas cinco días después de su graduación, a causa de un shock anafiláctico, al serle ofrecido un trabajo al que ya no se podría negar: posar para una foto publicitaria de encendedores a chispa, de los que se afirmaba que podían durar tanto como él.

Álvarez, Juan (Perro Muerto, 1982)

“El habilidoso”. Alumno soñado de los profesores de educación física por su natural destreza, baja actividad cerebral y abnegada sumisión, se supo hacer envidiar una tarde de septiembre en que sus goles dieron el triunfo a su equipo de cuarto año del colegio San Cono, costoso liceo, en el partido contra un equipo de otro cuarto año de un colegio más económico y, por ende, menos prestigioso. Todos coincidían en que A. tenía un “gran futuro” en el mundo del deporte, destino que a poco de graduarse vendría a marrarle una tan ominosa como indeseada preñez, que hizo de su noviecita una breve prometida y apresurada esposa. Confiado en la transmisión de su genética al servicio del deporte, dedica el tiempo libre que le dejan sus labores de sereno nocturno, a arruinarles con una excesiva actividad física la infancia a sus tres vástagos, en los que cifra el anhelo de una reparación que él cree que la vida le debe.

Álvarez, Luis (Berisso, 1960 – 2040)

Clarinetista, enemigo del talento. Hijo de un fallido inventor y una fallida kinesióloga, A. se convenció desde muy chico, al ver fracasar sistemáticamente a sus padres, de que el talento no existe. Dueño de un talento natural para el arpa, en lo cual podría haber llegado a virtuoso, renuncia a volver a ejecutar este instrumento para pasar a estudiar con feroz ahínco la técnica del clarinete. Su incapacidad natural para los instrumentos de viento, lo hace redoblar esfuerzos hasta obtener una mediocre capacidad de ejecución que lo convence de que “Todo es oficio”, como habrá de llamar a su escuela de música. Convertido en profesor, rechazará ferozmente a todo aquel estudiante que evidencie algún atisbo de genialidad, dedicándose a estimular y encauzar las medianías por medio de una práctica repetitiva y monótona, que sólo produce tímidos artesanos y nulos creadores. Reconocida su contribución a la comunidad por más de cincuenta años en la formación de músicos mediocres, muere de un síncope durante el acto de homenaje con que la autoridad elogia sus “prodigiosas dotes musicales”.

Álvarez, Rodrigo (Albatros, 1976)

Alcaide de prisión, hallazgo antropológico. Antiguo jugador suspendido por noventa y nueve años, por uso de excesiva violencia, en un deporte de excesiva violencia. Sólo la antropología futura (en el año 7638), será capaz de hacerle justicia, al determinar la pertenencia de sus restos a un orden de homínidos que “convivió” con los hombres gracias a su capacidad imitativa, durante gran parte del siglo XX y principios del XXI. A., luego de la prohibición vitalicia que le fuera impuesta, dedicó sus escasas facultades cognitivas al estudio de una carrera en una universidad privada que, por un dineral aderezado con el infaltable tráfico de influencias y amistades familiares, le permitió graduarse (incluso con un promedio relativamente aceptable). En la actualidad se desempeña como director de un penal, en el cual ha encontrado una auténtica vocación sustituta, o un medio de canalizar esos brutales impulsos que alguna vez volcara en su deporte amado.

Arias, Virginia (Villa de Colores, 1966 – Ibiza, 1999)

Virgen y mártir. Con apenas tres meses de edad, fue guardiana de la fe y el decoro de su hogar, haciendo que los esposos Arias no pudieran copular nunca más, aterrándolos con sus interminables llantos que la ponían al borde de morir a manos de sus propios progenitores; así fue como hizo de su hogar un auténtico jardín de virtudes, regadas de terror y santidad. Fue confiada a un ama de leche, Livia Turgense, que ya había cuidado y amamantado al señor Arias y a otros dos hijos tempranamente fallecidos del matrimonio. Como A. no estaba dispuesta a tolerar tal relación clandestina, llevó a cabo algo así como un prematuro portento, cuando con un lloro desaforado a las cinco y media de la mañana despertó a su madre haciéndola descubrir a su marido y a la nana en flagrante coito. Aunque no produciría la ruptura y separación de sus padres, sino sólo la expulsión de la nodriza del seno de su hogar, nunca dejarían de ser ambos para ella dos grandes modelos de santidad, que acabarían sus días en olor de madera quemada cuando murieran en el incendio que se los llevó una tarde de otoño, de entre cuyas llamas A. fue rescatada por un vecino de los Arias, Waldo Expósito, sacerdote, músico, coiffeur y funámbulo. Bajo la guarda del cura Expósito, A. desarrollaría su innata afición a la música, convirtiéndose andando los años en una mediana compositora y ejecutante de órgano y flauta, de obras con temática exclusivamente sacra, embalsamando -momificando- con sus ritmos anodinos, misas y fiestas de guardar de la parroquia. A los treinta y siete años acompaña a su tutor a España, en una tournée evangelizadora peluqueril-musical, que hubo de comenzar en el Monasterio de las Descalzas de la Rábida, para acabar trágicamente en Ibiza, Babilonia que quizás A. esperaba convertir merced a su propia devoción. Su pura pero frágil naturaleza, no pudo tolerar que una de sus canciones fuese utilizada como cortina musical de una acto sexual en escena, llevado a cabo en la discoteca “Clítor Joy”, a la que concurrió inocentemente cual oveja entre lobos tras ser invitada por el propietario, antiguo seminarista. No puede dejar de mencionarse que se trataba de una canción ambigua, a pesar de la casta inocencia con que fuera compuesta: titulada “Levántate y anda”, interpretada en clave fálica aportaba en tales circunstancias una adecuada musicalización orgiástica, por cuanto sus primeros versos rezan: “Levántate, hoy puede ser tu gran día/lo único que quiero es hacerte feliz/no tengas miedo que tu sangre palpita/no importa donde entres, contigo estaré…”. Se determinó que A. no pudo resistir el shock erógeno, muriendo de deshidratación por una súbita, fabulosa y ciclópea producción de flujo vaginal.

Barrios, Ignacio (Ascasubi, 1939-2020)

Gaucho urbano “marcialteca” y agente policial. Fanático devoto de las artes de lucha asiáticas en general, lo único que le interesó desde siempre a B. es la fuerza destructora que las mismas pueden enseñar a ejercer. Gran amante de los facones, la violación, los sables japoneses de samurái hechos en Paraguay, los apremios ilegales, la carne crucificada en el asador (apenas asada), los prostíbulos viejos y económicos, así como de las fábulas dudosamente orientales (escritas por una anciana periodista de chimentos) de las cuales supo extraer importantes enseñanzas, relatos que acostumbraba leer en la oficina durante horas muertas. Las tendencias autoritarias de su personalidad, lo llevan muy tempranamente a convertirse en un miembro de la “policía brava”. Tras largos años de noviazgos hechos de vigilancias y cautividades, contrae católico matrimonio con una “gringa de ojos color cielo, una rubia hermosa”, como él la cataloga con varonil orgullo, a quién hubo de tratar con todo el cariño y el celo con que se trata el botín de un saqueo. Aunque muy desconfiado por su naturaleza bien masculina, siempre será un “ecuánime” golpeador de sus mujeres, a las que castiga “sólo cuando se lo merecen”, lo cual aplica incluso a la última paliza que le propina a la “rubia hermosa”, la misma que finalmente la erradica del mundo de los vivos. Este “desborde” será fácilmente comprendido por sus empáticos superiores, quienes lo ayudarán a evadirse de la afeminada justicia, puesto que la Fuerza no puede perder así como así, por una futesa, un eficaz “elemento de orden”. Cuando le llega el retiro, después de treinta y cinco años de servicio más obediente que corajudo, construye en plena ciudad su rancho campestre con mangrullo incluido, desde donde montará guardia para evitar malones y cualquier tipo de bárbara incursión contra su propiedad. Será en ejercicio de esa insomne vigilancia, que conseguirá abatir “seis hostiles” cuando intenten burlar su celo guarderil. Finalmente, se apropiará de una “zamba” para que se le amancebe, la hará su cautiva y será esta quien lo cuidará durante su larga y tiránica vejez.

Benítez, Alejandra (Bajos de San Braford, 1953)

Empleada, madre de una hija. Nacida en un hogar acomodado, hizo el primario y el secundario en un costoso colegio religioso, que su madre viuda consiguió pagar liquidando hasta el último de los bienes que le dejó el difunto, para que B. llegase a consumar el sueño de su padre de tener una hija universitaria. Sin embargo, al cumplir los dieciocho, tras egresar del colegio, B. decide no continuar estudiando -a pesar de contar con los medios- y se emplea como vendedora en una relojería de barrio, por un salario mínimo e irregular. Será explotada en este puesto los siguientes quince años, hasta que luego de resultar preñada por el patrón, deberá dejar el trabajo para emplearse como doméstica por horas. Hará grandes esfuerzos para que su hija tenga la misma educación que ella tuvo, a fin de que alcance algún día el título que ella no pudo tener, algo que mediados los treinta comenzó a lamentar. Sin embargo, su hija seguirá el mismo camino que ella: al finalizar la escuela secundaria se empleará como vendedora en una tienda de bisutería, resultando al poco tiempo embarazada del dueño, que sí se hará cargo del hijo y contraerá matrimonio con ella. En la actualidad, a B. le queda por lo menos el consuelo de que su hija es “toda una señora”, capaz de asegurarle una cómoda vejez.

Benítez, Carla (Apóstoles, 1970)

Quietista impía, nacida sin corazón. Hija de un próspero fabricante de condones, B. desarrolla desde muy pequeña una vocación insana –fomentada esencialmente por su madre, que estaba convencida de que su hija era producto de su unión carnal con una deidad que habría tomado el cuerpo del marido en el tálamo nupcial- por la pereza y los actos de crueldad, a que somete recurrentemente a todos sus parientes y animales. La perfección de su rostro y de su cuerpo, será para ella la llave que le abra todas las puertas de la permisividad, en razón del arrobamiento que provoca en quienes con sólo mirarla comienzan a adorarla. Sin embargo, la falta de todo sentimiento en su alma, comienza a generar sospechas de que no se trata de una criatura cualquiera. La caída de un caballo que le regalan a los trece años, le provocará un estado de inconciencia por el cual será examinada –y auscultada- por primera vez, descubriéndose la ausencia de corazón en su pecho. El médico que realiza el descubrimiento, no conseguirá comunicar su hallazgo a la autoridad científica porque muere en circunstancias aún no debidamente esclarecidas antes de poder hacerlo, por lo cual el insólito fenómeno aún se mantiene en secreto. B. continuará desarrollando su existencia caprichosa a gusto, dedicándose desde la adolescencia, durante algunos años, al modelaje de moda, hasta que descubre que la prostitución es mucho más redituable y menos fatigosa. Actualmente, viviendo de los beneficios de su sexta viudez, es posible encontrarla en una continua trashumancia por los sitios donde sobra el dinero, para ser lucida como trofeo por algún incauto, de esos que llegan a creerse que ella le ha entregado un corazón que nunca tuvo.

Benítez, César (Ringuelet, 1902-1992)

“El desconfiador”. Empleado ferroviario que devino en el más notorio matador a su vez muerto por su propio error. A poco de jubilarse, B. se provee de un arsenal de armas de fuego para abortar y disuadir cualquier tipo de ataque contra su persona o bienes. Cuando una temprana demencia senil lo sume en la desmemoria, mata dos mil cuatrocientas treinta y tres personas y un perro, todos por haber llamado a su puerta, equivocadamente o adrede: carteros, vendedores puerta a puerta, lecheros, soderos, cobradores de cuotas, botelleros, plomeros a domicilio, electricistas a domicilio, dentistas a domicilio, manicuras y pedicuras a domicilio, peluqueros a domicilio, prostitutas a domicilio, cirujas, mudadores, turistas (uno), sujetos perdidos en su camino, vendedores ambulantes, personal de servicios de emergencias médicas, bomberos, niños y adolescentes en busca de pelotas caídas en su jardín, entregadores de mercadería a domicilio (dos), oficiales notificadores (doscientos cuarenta y tres), oficiales embargadores (doscientos cuarenta y dos), amigos “de visita”, parientes “de visita”, reparadores de calefones, lavarropas, heladeras, etc. a domicilio, albañiles, carpinteros a domicilio, siete testigos de Jehová, cuatro mormones y un perro pequinés. Muere de un ataque cardíaco, al no poder ser atendido por el equipo de emergencias coronarias que él había llamado y olvidado, al que asesinó a tiros de escopeta después de que trataron de forzar la puerta de su domicilio para socorrerlo.

Benítez, Daniel (Buenos Aires, 1930 – Bahía Harberton, 2010)

Dentista, “el emigrante centrífugo”, Nacido y criado en “El resentimiento”, barrio de clase media separado del más rico de su ciudad por tan sólo una avenida, desde que tomó conciencia de la imposibilidad de trasponer las barreras de la “clase” de la que formaba parte, soñó con emigrar. A diferencia de su abuelo materno, campesino friulano que emigrara a América a principios de siglo en busca de una vida mejor, huyendo de la guerra y el hambre, B. decide partir, tras graduarse y contraer matrimonio, hacia el sitio habitado que juzga el más distante en el país respecto de su ciudad, a fin de procurarse un medio humano en el cual sentirse “superior”. Allí desarrollará cierto prestigio como sacamuelas en la comunidad de la que forma parte, un villorrio de pescadores mayoritariamente araucano, a quienes desprecia y hace notar su arrogancia en repetidas ocasiones. Esa sensación de “plenitud”, ese sentirse satisfecho por primera vez en su vida, vendrá a marrársele cuando experimente el desprecio de ciertos elementos del norte de Europa radicados en el lugar, al denegarle por su “baja condición étnica”, el ingreso a su exclusivo club social. El hallazgo de una nueva inferioridad en su persona, lo sumirá en una fatal depresión que finalmente acabará con él.

Benítez, Eduardo “Tito” (Villa Elvira, 1900 – ¿Auschwitz, 1944?)

Maestro pizzero. Siguiendo los consejos de su padre, ante la excesiva competencia local, decide emigrar para establecer la primera pizzería argentina en Katowice (Polonia). Tras la ocupación alemana, B. será destinado al campo de exterminio más atroz de la historia, en el cual su carácter demagógico y oportunista le permitirá ganarse la confianza del comandante del mismo (poseído de una ingobernable adicción a la pizza de anchoas que prepara B.), quien a cambio de promesas de considerables beneficios futuros, le permitirá a éste dar rienda suelta a la experimentación en materia de masas y cocciones de la universal creación italiana, valiéndose de los prisioneros para el trabajo de cocina y de los hornos utilizados en el lugar. De este último hecho han surgido controversias en torno a la personalidad de B., a sus motivaciones humanitarias o no, dado que la utilización con fines gastronómicos de prisioneros y hornos habría mermado en cierto punto el exterminio. Por otra parte, unas seiscientas variedades de pizza surgieron del genio creativo de B., incluyendo la popular pizza “a la parrilla” cuya receta habría llegado a la Argentina en la posguerra, escondida en el equipaje de un oficial alemán, también escondido en la bodega de un submarino germano. Siguen sin esclarecerse las circunstancias de la desaparición de B. en los últimos días del invierno de 1944, pero se tiene la certeza de que muchos de sus hallazgos culinarios, descriptos en sus notas incautadas por los aliados tras la liberación del campo, habrían sido el catalizador de una nueva era en la producción y comercialización de pizza, en Estados Unidos y la Unión Soviética.

Benítez, Roberto (Trieste, 1967)

Espíritu maléfico, ladrón de inocencias infantiles. Se materializó en el barrio por primera vez, el 15 de mayo de 1967 a las tres y media de la tarde, el día después de que “Carlitos” Bravo, que era el más chico, cumpliera los once años. Ese día se había reunido todo el grupo de niños de la manzana para jugar a las escondidas. B. dijo ser un nuevo vecino y le creyeron. Rápidamente captó la atención de todos porque comenzó a comunicar secretos saberes, desconocidas actividades e insospechados propósitos, que hicieron que los niños presentes dejaran de ser lo que hasta entonces habían sido, inocentes. Asimismo, su fortaleza y desarrollo físicos lo hicieron objeto de admiración, envidia, emulación y temor; con esto acabó por someter las voluntades de todos, que se volvieron juguetes de su voluntad. Tras casi medio siglo de labor destructiva enseñando a los párvulos la utilidad de la pornografía, las delicias de la violación, las mieles del hurto y el robo, las embriagueces del vandalismo, el goce que produce el tormento y aniquilación de los animales, el poder liberador del alcohol y la potencia facilitadora de la trampa en los juegos de cartas, B. tuvo que dejar el barrio porque este fue expropiado, al igual que otros en dieciséis manzanas a la redonda, por la obra de paso de una ruta nacional. Se cree que hoy sigue ejerciendo su oficio en otros barrios.

Blanco, Ana (Las Lonetas, 1969)

Cosmetóloga y felatriz domiciliaria, primera aléxica que alcanzó la dignidad de Ministra de Cultura. La amistad cosmetológica con la esposa de un alto dignatario provincial, le permitirá a B. darle a conocer a este capitoste su excepcional habilidad succional. Pocos días después de su primera felación in loco ministerialis, por decisión unilateral e irrevocable del mentado funcionario, B. será elevada al rango de jefa de mancebas del mismo, con rango de viceministra. A instancias de su protector, contraerá matrimonio con el hijo de éste, de quien enviudará en un hecho confuso de naturaleza sexual, en el que participara junto con una lustra-aspiradora y un canario. La fama televisiva adquirida a raíz del suceso, la catapultará al estrellato y a una carrera en el ámbito de la educación erótica, lo que la lleva a ocupar una silla en la academia provincial de letras, entre otras distinciones que recibirá por su aportación al acervo cultural de sus coterráneos. En el ámbito ministerial, existe una extendida coincidencia de pareceres en cuanto al hecho de que B, en su arte, jamás ha sido superada.

Blanco, Cecilia (Cabo Puelche, 1930 – Soweto, 1967)

Supremacista de la raza blanca, empleada pública y mártir de la intolerancia racial. Siendo la única rubia en varios kilómetros a la redonda, desde muy pequeña se acostumbró a despreciar el elemento indígena local, mayoritario entre la gente de su pueblo, donde llegaría a ser subdirectora de correos. Su desprecio a la piel cobriza, la llevó a sentirse atraída por el único hombre que allí no evidenciaba un origen amerindio, Cirilo Nobutu, de pura raza negra, hijo de bantúes libertos y único plomero del lugar, con quien habría de contraer matrimonio (B. siempre creería, por no saber nada de la negritud, que su marido negro pertenecía a una particular variedad de blanco). Fruto de la unión serían cuatro hijos de piel cetrina, que B. se desesperaba por que no fueran confundidos con los “morochos de la zona”, como llamaba a sus coterráneos de rasgos aindiados. Fútiles habrían de ser sus explicaciones, como grande su perplejidad antes de morir, cuando de paseo por Sudáfrica cayera asesinada junto con su marido y sus cuatro hijos a manos de la policía local, por violar las leyes de segregación del país.

Blanco, Ventura (Villa Gesell, 1965)

La “azafata melancólica”. Camarera aérea, pasante de estupefacientes ilegales y cosmetóloga. Un estribillo inolvidable la evoca entre consumidores de excelencia: “Si querés de la más pura, tenés que hablar con la Ventura”. Concebida en el seno de una comuna hippie, su formación libertaria le fue denegada cuando sus jóvenes progenitores debieron regresar a sus respectivos hogares paternos al final del verano, cuando se les acabó el dinero. Su padre, a poco de egresar del colegio industrial, asumiendo la responsabilidad de mantener a su flamante esposa y su hija recién nacida, pasó a integrar el cuerpo de guardaespaldas de un poderoso político a quien debió su iniciación en el tráfico de armas, próspera profesión que ejercería hasta su deceso, en circunstancias poco claras, en una mercería de Freetown, Sierra Leona. La melancolía, que es el rasgo más notorio de B., se expresa en su gusto de rememorar –e importunar- sistemática y repetitivamente, hasta el agotamiento, en sus charlas con pasajeros de avión, clientes dopados, señoras maquilladas y eventuales circunstantes, los años de su más temprana infancia; he aquí algunas de sus frases recurrentes más emblemáticas, que repite en eterno circunloquio: “Me gustaría tener o vivir la vida de mis padres”; “El desierto de Libia, ay, el desierto de Libia…”; “Papá trabajaba para un coronel que era de bueno, hay que ver cómo le gustaban las nenitas”; “Vivíamos en un tráiler enorme”; “Mamá y papá eran jóvenes y aventureros, eran hermosos”; “Papá se iba todo el día cuando lo pasaba a buscar el jeep del capitán Abul Tamil”; “Mamá me cuidaba a mí y a mi amiga Lorena que sólo yo veo y que siempre me acompaña desde los cinco años, que fue cuando mamá me dio mi primera pastillita”; “A mí me violó un árabe, el que venía a limpiar los vidrios, pero mamá no le contó nada a papá porque ella también había hecho el amor una vez con él”; “Pobre mamá, cómo se equivocó ese día”; “Pero qué lindos que eran, jóvenes, aventureros… me gustaría vivir la vida de mis padres”.

Blanco, Juan (Escuelados, 1970)

Un hombre bueno. De oficio, gomero. Hijo de un próspero gomero y una manicura retirada, B. creció sin necesidades, demostrando desde siempre un profundo desprendimiento que lo llevaba a compartir desde su comida en la escuela, con otros niños menos afortunados, hasta sus juguetes con los desharrapados, pequeños mendigos a los que él les regalaba un pedacito de infancia cuando jugaba con ellos. Los que lo llegaron a conocer, no podían dejar de quererlo; los que no reparaban en él, la mayoría, jamás tuvieron en cuenta su mera existencia. Faltándole poco para terminar el colegio secundario, su padre cayó en la insolvencia por deudas nacidas de una administración imprudente del negocio familiar y la tristeza lo acabó en poco tiempo, dejando en la ruina a B. con su madre y un hermano más chico. Entonces, su sueño de ser médico se hizo trizas –nunca se lo oyó quejarse- y se puso a trabajar en el único oficio que conocía bien, el de gomero, que había aprendido desde chico junto a su padre; lo hizo en la misma gomería que había sido de este, aceptando con humilde gratitud el empleo que le concedieron los acreedores que se quedaron con el establecimiento. No tenía veinte años cuando su corazón quedó cautivado por una simpática panadera, clienta de su madre (que volvió a pulir uñas para parar la olla), con la cual inició un voraginoso amorío que terminó en embarazo y alumbramiento de una niña antes del año. Por su suerte, B. se sintió siempre bendito, y aunque debió conseguirse otro trabajo más (de sereno), que lo deja exhausto porque debe trabajar cerca de catorce horas diarias de lunes a sábado, se sabe un hombre feliz. Tuvo dos hijos más –uno murió a los seis meses- y en poco tiempo será abuelo, antes de los cincuenta años. B. no conoce límites para su capacidad de deslome, pero es un precio que paga convencido de que es el de la felicidad. Sigue adelante cada día, entre miles que codician, odian y maldicen; impoluto, invulnerable, sin evangelios ni decálogos que, sin embargo, cumple al pie de la letra sin conocerlos, porque B. posee la virtud que, por lo general, elige a los invisibles: la de ser verdaderamente bueno.

Blanco, Soledad (Caserío Casipueblo, 1946 – Junín, 2016)

Encarnando el más pequeño e ignoto “agujero negro” en todo el Universo, B. se desempeñó durante casi seis décadas, como sierva (oficiando de manceba, sirvienta, alcahueta, secuaz, abortera, entre otros servicios) del doctor Gustavo Stupri, su descubridor a poco de arribar a la gran ciudad, perdida entre la masa de emigrantes internos. Dotada de un poderoso campo de energía magnética hecho de desaliento y frustración, era capaz de absorber de manera inmediata el optimismo, la esperanza y la buena fe de todos aquellos que se le aproximaban. Asimismo, se observó un raro fenómeno en torno a su órbita: la presencia de toda suerte de satélites, criaturas oscuras que encarnaban la perfecta inversión de individuos positivos y luminosos. Fue este un fenómeno fácilmente comprobable, bastando con conocer a cualquier persona, animal, u objeto arquetípicamente positivo, para hallar en el círculo de relaciones o vínculos de B. el perfecto doble invertido. Su connubio tardío con un individuo que por debilidad –y pereza- no pudo resistir la fuerza de su campo gravitatorio, produjo el ser más odioso en muchos kilómetros y eones de tiempo: su único vástago. Un día de verano, quizás por agotamiento entrópico, B. simplemente se esfumó.

Bravo, Edgardo (San Luis, 1930–2000)