Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

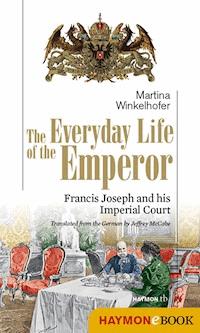

Repräsentationsbühne und privates Rückzugsgebiet des Kaisers, Hofbälle und Empfänge, Hofbeamte und Diener, Skandale und Korruption - der Hof unter Kaiser Franz Joseph war ein eigenes Universum mitten in Wien, in dem mehr als 1500 Menschen lebten und arbeiteten. Damit Verwaltung, Organisation und Repräsentation dieses Großunternehmens »wie geschmiert« liefen, musste täglich aufs Neue ein perfekt funktionierendes Räderwerk in Gang gesetzt werden. Kaiser Franz Joseph war aber nicht nur Hausherr des ältesten und vornehmsten Hofes Europas, er war auch Vater und Patriarch für seine Hofstaatsbediensteten - besonders für die untersten sozialen Schichten. Er garantierte Versorgung für die Schwächsten und war dabei erstaunlich modern: Sozialpläne, Stipendien, kostenlose medizinische Versorgung und sogar ein Ganztagskindergarten zeigen, dass der Hof moderner war als man je für möglich gehalten hat. Erstmals wurden die Akten der Hofverwaltung im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv für dieses Buch ausgewertet, das lebendig und farbig von den Menschen am Hof erzählt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

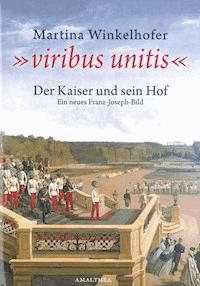

Martina Winkelhofer

»viribus unitis«

Martina Winkelhofer

»viribus unitis«

Der Kaiser und sein Hof

Ein neues Franz-Joseph-Bild

Mit 39 Abbildungen

Besuchen Sie uns im Internet unterwww.amalthea.at

© 2008 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenGestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wienHerstellung: studio e, Josef EmbacherGesetzt aus der 12/15 pt Goudy Old StyleGedruckt in der EU

ISBN 978-3-85002-650-5eISBN 978-3-902998-42-2

Inhalt

Einleitung

IEin Tag am Hof des alten Kaisers

Der kaiserliche Badewaschl – Der Hof erwacht zum Leben – Die Adjutanten – Die Morgenvisiten – Das Vormittagsprogramm des Kaisers – Die allgemeinen Audienzen – Gespräch mit dem persönlichen Vermögensverwalter – Die Hofwürdenträger erscheinen – Einsame Mittagessen am Schreibtisch – Die Wachablöse – Arbeitsame Nachmittage – Kaiser Franz Joseph in den Augen seiner engsten Umgebung – Die abendlichen Pflichten – Die anstrengenden wöchentlichen Seriendiners – Die kaiserliche Tafel – Letzte Aktendurchsicht – Am Ende eines kaiserlichen Tages

IIEin junger Kaiser übernimmt einen alten Hof

Kaiser Franz Joseph übernimmt den Hof – Ein Hofburgbrand führt beinahe zur Katastrophe – Graf Karl Grünne – Der Finanzminister warnt vor einem Bankrott des Hofes – Eine Untersuchungskommission schockiert den Kaiser – Die große Hofstaatsreform – Der Kaiser duldet keine Entlassungen – Heimliche Reisen nach Prag zum Exkaiser – Fürst Franz Liechtenstein wird Obersthofmeister – 17 Jahre Heiratsverbot für die Diener – Unzählige uneheliche Kinder am Hof des christlichen Kaisers – Die Hofburg soll abgesperrt werden

IIIDer Aufbau des Hofes

Die obersten Hofbeamten – Der Obersthofmeisterstab – Der Oberst- kämmererstab – Der Obersthofmarschallstab – Der Oberststallmeisterstab – Die Militärkanzlei – Die Kabinettskanzlei – Die Generaldirektion der Privatfonde – Der Minister des kaiserlichen Hauses

IVBeamte, Hausoffiziere und Diener – Lebenund Arbeit bei Hof

Der Hoflaternenanzünder muss zur Strafe den Bratspieß drehen – Kaiser Franz Josephs Selbstverständnis als Herr des Hofes – Eine Anstellung bei Hof – Hofbeamte – Hausoffiziere – Livreediener – Kaiser Franz Joseph schafft die Hoftaxe ab – Aufnahmebedingungen für den Hof – Der Diensteid – Die Hofwohnungen – Soziale Zusatzleistungen für Hofbedienstete – Nicht jeder erhält eine Heiratserlaubnis – Disziplinarverfahren

VGlanz und Repräsentation – die Hofgesellschaft

Die elitäre Hofgesellschaft – Der Hofzutritt – Die komplizierte Rangordnung des Wiener Hofes – Die Pflichten des Adels – Kaiser Franz Josephs Erwartungen an die Aristokratie – Standeserhebungen unter Kaiser Franz Joseph – Die Neujahrscour – Der Hofball, der offizielle Staatsball – Zutrittsbestimmungen für den Hofball – Der Hof arbeitet auf Hochtouren für das größte Fest des Jahres – Die Wiener Hofgesellschaft sticht sogar den Zarenhof aus – Der kleinere, exklusive Ball der Hofgesellschaft – Die Fronleichnamsprozession

VIDie Schicksalsjahre 1866/1867

Die Umgestaltung Österreichs zur Doppelmonarchie – Die Verfassung – Das Hof- budget muss nun vom Parlament bewilligt werden – Prinz Konstantin Hohenlohe wird Obersthofmeister – Ein Deutscher an der Spitze des österreichischen Hofes – Das große Sparpaket – Die Lipizzaner werden versteigert – Der Hof erhält eine Controllingabteilung – Streit über die genaue Offenlegung der Hofkosten – Das Augartenpalais wird zur kulturellen Außenstelle des Hofes –Prinzessin Marie Hohenlohe übernimmt die Aufgaben der Kaiserin – Der Hof rüstet sich für die Zukunft

VIIDie goldenen Jahre

Obersthofmeister Hohenlohes Stellung zur Hofgesellschaft – Der Hof wirbt Personal ab – Das Problem der mangelnden Arbeitsleistung – Die Löhne der Geringverdiener werden deutlich angehoben – Die große Rangklassen- und Besoldungsreform des Wiener Hofes – Die Einführung eines modernen Pensionsfonds – Aushilfsarbeiter bekommen ebenfalls eine Versicherung – Die Gründung des kaiserlichen Ganztagskindergartens – Der medizinische Notfalldienst bei Hof – Missbrauch in der Hofapotheke – Die Reformen Hohenlohes, ein Gewinn für den Hof?

VIIIDie Finanzierung des Hofes

Hofkammer und Finanzministerium – Die Hofstaatsdotation – Die junge Republik vernichtet die Hofzahlbücher – Die Kosten des Hofes – Die Einführung der Verfassung: Das Parlament darf über das Hofbudget abstimmen – Österreich und Ungarn teilen sich die Hofkosten –Einnahmen des Hofes – Das Hofvermögen – Das kaiserliche Privatvermögen

IX Kunst und Kultur am Hof Kaiser Franz Josephs

Kaiser Franz Joseph und die Kunst – Der junge Kaiser bricht mit der Kunstakademie – Oberstkämmerer Graf Karl Lanckoroński – Ein verurteilter Revolutionsanhänger wird zum ersten Hofburgtheaterdirektor des jungen Kaisers ernannt – Der strenge Militär Graf Franz Crenneville und die kaiserlichen Kunstsammlungen – Kaiser Franz Josephs Bekenntnis zu der Zukunft der Sammlungen – Die schwierige Stellung Gustav Mahlers an der Hofoper – Obersthofmeister Montenuovo stellt sich hinter seinen angefeindeten Direktor – Die Hofzensur wird zum Problem

X Die kaiserliche Familie – der Versuch eines Privatlebens

Kaiser Franz Josephs Rolle als Familienchef – Die einzelnen Linien des Hauses Habsburg – Aufgaben der Familienmitglieder – Kontrolle durch den Kaiser – Die Familiensonntage – Schriftlicher Kontakt zwischen dem Kaiser und seiner Familie – Die Rolle des Kaisers bei Streitigkeiten innerhalb der Familie – Die Auswahl der persönlichen Umgebung – Einflussversuche durch die Familie

XISkandale bei Hof

Hofdiener verkaufen Informationen über den Hof – Kaiserliche Verlautbarungen auf Toilettenpapier – Nacktbilder aus der Silberkammer – Ein Erzherzog heiratet eine Prostituierte – Ein Erzherzog ruft den Obersten Gerichtshof gegen den Kaiser an – Ganz Wien lacht über den Nepotismus des Obersthofmeisters

XIIHof und Politik

Der junge Kaiser und seine Berater – Die obersten Hofbeamten und ihre politische Bedeutung – Die Hofwürdenträger werden ins Herrenhaus berufen – Obersthofmeister Hohenlohe stimmt für die liberalen Ehegesetze – Die Konservativen kritisieren den liberalen Hof – Kaiser und Hof sind für das allgemeine Wahlrecht – Obersthofmeister Montenuovo will den Ministerpräsidenten stürzen

XIIIZeitenwechsel – der Hof in der Krise

Der kranke Obersthofmeister schult seinen Nachfolger ein – Prinz Rudolf Liechtenstein – Obersthofmeister Konstantin Hohenlohe stirbt – Korruption in der Hofwirtschaft – Der Kanzleidirektor greift hart durch – Der Selbstmord des Oberstküchenmeisters – Alle Hofabteilungen werden streng geprüft – Verwarnungen wegen der schmutzigen Hofwäsche – Sparmaßnahmen – Die Küchenkatzen fallen dem Sparpaket zum Opfer – Mäuseplage in der Hofburg – Schlägerei in der Generalintendanz – Unstandesgemäße Vermählungen – Der Kaiser im Zwiespalt zwischen Tradition und Öffnung – Die Hofwürdenträger kritisieren die jungen Habsburger scharf

XIVDie letzten Jahre unter Kaiser Franz Joseph

Der alte Kaiser vereinsamt – Obersthofmeister Liechtenstein beschwichtigt die beleidigte Katharina Schratt – Alfred Montenuovo wird letzter Obersthofmeister – Die Feindschaft zwischen Obersthofmeister und Thronfolger – Die unstandesgemäße Heirat Franz Ferdinands sorgt für zeremonielle Schwierigkeiten – Unüberbrückbare Differenzen spalten den Hof – Schwere gesundheitliche Krise des Kaisers – Der Kontakt mit dem Kaiser wird beschränkt – Das Begräbnis des ermordeten Thronfolgers sorgt für Unmut – Öffentliche Kritik gegen das strenge Hofzeremoniell – Die sozialistische Arbeiterzeitung verteidigt Kaiser und Hof – Der ganze Hof kümmert sich um den alten Kaiser – Der Tod Kaiser Franz Josephs

XVDas Ende des Hofes

Das Begräbnis von Kaiser Franz Joseph – Änderung bei Hof unter Kaiser Karl – Das Ende der Monarchie – Die Republik übernimmt den Hof – Der Hof erhält einen staatlichen Verwalter – Die Auflösung der vier Obersten Hofämter – Probleme mit der Verwertung von Hofvermögen – Niemand braucht die ehemaligen Hofbediensteten – Der Verlust der sozialen Sicherheiten – Die Liquidierung des Hofes 1921 – Das Ende der »Backhendl-Zeit«

Danksagung

Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

Fußnoten

Register

Einleitung

Dieses Buch will Geschichte erzählen. Die Geschichte einer Schicksalsgemeinschaft, die von einer Majestät von Gottes Gnaden bis zum niedrigsten Diener ungefähr 1500–2000 Menschen umfasste und in ihrer Traditionalität in Europa einzigartig war. Bei der Arbeit in den Archiven, der Grundlage historischen Forschens, war dabei immer die Frage nach dem »Wie« Ausgangspunkt und Richtschnur zugleich: Wie lebten die Menschen in den Mauern der Hofburg? Welche Erwartungen wurden an sie gestellt? Wie organisiert und führt man eine Wirtschaftseinheit, die nach heutigen Maßstäben als Großunternehmen gelten würde? Wie und woraus finanzierte sich dieser älteste aller europäischen Höfe?

Über den Hof von Kaiser Franz Joseph, dessen Aufbau und Ablauf, aber auch von den Menschen, die mit und unter dem Kaiser gelebt und gearbeitet haben und unmittelbare Zeitzeugen des längstregierenden Kaisers waren, den Österreich je hervorgebracht hat, weiß man heute fast nichts mehr. Fast hat es den Anschein, als gäbe es nichts, das von der kleinen Stadt innerhalb der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien erzählen könnte. Es wurden keine Erinnerungen hinterlassen, weder von Mitgliedern der kaiserlichen Familie noch von Bediensteten, es gibt keine Fotografien, die den Hofalltag darstellen, vor allem aber verschwand nach 1918 die traditionell mündliche Weitergabe von Wissen, die eine Hofführung erst ermöglicht. Jahrhundertealte Kenntnis über Ablauf und Organisation eines Hofes, von Generation zu Generation weitergegeben, ging gemeinsam mit der Monarchie unter. Jene Menschen, die noch in den Hofalltag hineingeboren worden waren oder noch bei Hof gelernt hatten und etwas über den Hof hätten erzählen können, wurden nie nach ihren Erinnerungen gefragt und sind im 21. Jahrhundert alle längst verstorben.

Im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv aber lagert das historische Gedächtnis des Hofes und seiner Menschen. Verteilt auf über 3500 Kartons schlummern nicht nur die gesamte Geschichte des kaiserlichen Hofes unter Franz Joseph – von den Kanzleiakten bis zu den Zeremoniellprotokollen –, sondern auch die Geschichten der Menschen, die Teil dieses Komplexes waren. Jeder einzelne Akt, so trocken er auch sein mag, die meisten von ihnen zum ersten Mal seit Ende der Monarchie wieder geöffnet, erzählt eine kleine Geschichte – von korrekten Hofbeamten, die den Akt fein säuberlich bearbeitet und abgelegt haben, von den Mühen der Verwaltung, von Problemen in der Kommunikation, von Auszeichnungen und Verwarnungen. Aber auch berührend Persönliches, die Sorgen und Probleme von Menschen einer vergangenen Epoche schildern die Quellen: Bitten an den Kaiser um Hilfe bei Schwierigkeiten, die Hoffnung auf Versorgung der Kinder durch den Hof, die Wünsche nach Aufstieg und Karrieremöglichkeit. Selbst das Ende des Hofes, die Auflösung einer 600-jährigen Institution und das Ende eines unausgesprochenen, aber stets allgegenwärtigen Paktes zwischen dem Herrscher und seiner Hausgemeinschaft ist minutiös festgehalten und gibt wieder, wie jene Menschen, die in nächster Nähe des Monarchen gelebt haben, den Systemwechsel erlebt haben.

Auch in diversen Privatarchiven haben bedeutende Quellen die Zeiten überlebt. Hier bietet sich im Unterschied zu den oftmals nüchternen Hofakten ein Blick auf den Hof aus ganz persönlicher Sicht, aus dem Blickwinkel jener, die – oftmals in bedeutenden Positionen – rund um den Kaiser gearbeitet und gelebt haben.

Erst durch die Verbindung von administrativen Hofquellen und persönlichen Nachlässe von Zeitgenossen des Kaisers lässt sich ein facettenreiches und umfassendes Bild des kaiserlichen Hofes rekonstruieren.

Eine nähere Betrachtung des Themas Hof bringt aber auch neue und bisher unbeachtet gebliebene Facetten der historischen Gestalt Kaiser Franz Josephs ans Licht, bietet auch viel Überraschendes: Wie ging der Kaiser mit den Schwächsten in seiner Umgebung um? Wo sah er die kulturpolitischen Aufgaben seines Hofes? Welche Erwartungshaltung hatte der Kaiser gegenüber den gesellschaftlichen Spitzen seines Hofes, der Elite? Wie manövrierte er seine Hausgemeinschaft durch die turbulenten und wechselhaften Zeiten seiner 68-jährigen Regentschaft?

Eine wissenschaftliche Untersuchung der Beziehung zwischen Kaiser und Hof zeigt ein anderes Bild von Kaiser Franz Joseph, jenseits des oft unwidersprochen übernommenen Klischees eines starren Herrschers zwischen zwei Aktendeckeln. Es zeigt, wie Franz Joseph auf politische und gesellschaftliche Veränderungen reagiert hat beziehungsweise reagieren musste, welche neuen Strategien sich ein Herrscher zulegen musste, dem durch den Übergang Österreichs vom absoluten Staat zum Verfassungsstaat bedeutende Instrumente seiner Macht aus den Händen gerissen wurden, zeigt aber auch die Schwierigkeiten, die entstanden, wenn sich ein Herrscher, der Traditionalität und Kontinuität verkörperte, plötzlich den politischen, gesellschaftlichen, aber auch privaten Herausforderungen einer neuen Zeit stellen musste.

Eine Geschichte über den Hof unter Kaiser Franz Joseph bietet knapp 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie nicht zuletzt den Beginn einer wissenschaftlichen Neubewertung von Österreichs längstgedientem Herrscher.

Wien, im Oktober 2008

I

Ein Tag am Hof des alten Kaisers

Der kaiserliche Badewaschl – Der Hof erwacht zum Leben – Die Adjutanten – Die Morgenvisiten – Das Vormittagsprogramm des Kaisers – Die allgemeinen Audienzen – Gespräch mit dem persönlichen Vermögensverwalter – Die Hofwürdenträger erscheinen – Einsame Mittagessen am Schreibtisch – Die Wachablöse – Arbeitsame Nachmittage – Kaiser Franz Joseph in den Augen seiner engsten Umgebung – Die abendlichen Pflichten – Die anstrengenden wöchentlichen Seriendiners – Die kaiserliche Tafel – Letzte Aktendurchsicht – Am Ende eines kaiserlichen Tages

Täglich um halb vier Uhr morgens wurde Kaiser Franz Joseph von seinem Ersten Leibkammerdiener geweckt. Nachdem er sein Morgengebet verrichtet hatte, wurde die Gummibadewanne herein geschoben, und »Seiner Majestät Erster Bademeister«, von den Höflingen nur respektlos »Badewaschl« genannt, trat seinen Dienst an. Seine wenig anspruchsvolle Tätigkeit bestand darin, den Kaiser einzuseifen und abzuspülen. Erschwert wurde diese Arbeit durch die Tatsache, dass der Badewaschl stets betrunken zum Dienst kam. Mehrfach wurde er von seinen Vorgesetzten schon verwarnt, immer wieder beteuerte der Badewaschl, dass er ein Opfer seiner Dienstzeiten sei. Er müsse so früh zum Dienst antreten, dass er nie aufkäme. Um dem vorzusorgen, bliebe er gleich immer im Wirtshaus sitzen, um die Nacht durchzumachen, und um bis halb vier Uhr früh munter zu bleiben, müsse er halt ein paar Glaserl Wein trinken. Nur deshalb würde er torkelnd und nach Alkohol riechend seine Arbeit beim Monarchen verrichten.

Der Kaiser war mit seinem Badewaschl stets nachsichtig. Hin und wieder bemerkte Franz Joseph, dass der Bademeister heute aber wieder sehr nach Alkohol gestunken habe – einer Entlassung widersetzte er sich aber stets. Erst als der Badewaschl einmal so betrunken war, dass er nicht mehr gerade stehen konnte, sondern sich mit aller Kraft beim – bereits eingeseiften – Kaiser festhielt, um nicht umzufallen, und ihn somit fast mit samt seiner Badewanne umwarf, reichte es Franz Joseph: Der Bademeister musste von seinem schwierigen Amt erlöst werden. Er wurde aber nicht entlassen, sondern lediglich versetzt, an eine andere Stelle bei Hof, wo er nicht so früh aufstehen musste.1

Die Geschichte von Kaiser Franz Joseph und seinem Bademeister steht symptomatisch für die Beziehung zwischen dem Kaiser und seinen Hofbediensteten. Franz Joseph war nachsichtig, scheute scharfe Bestrafungen, vor allem aber weigerte er sich – zur Verzweiflung seiner leitenden Beamten – Entlassungen vorzunehmen. Er lebte noch immer ganz im Sinne einer patriarchalischen Versorgungstradition und betrachtete sich als Vater seiner Hofbediensteten. Sie waren seine Kinder, um die er sich kümmerte, und die man auch nicht entließ, wenn sie ihre Arbeit schlecht verrichteten.

Nach dem Bad half der Leibkammerdiener Eugen Ketterl seinem Kaiser in die Uniform. Danach wurde ihm das Frühstück auf seinem Schreibtisch serviert, das sich in nichts von dem seiner Hofbeamten und Diener unterschied. Neben Kaffee und Milch gab es Semmeln, Butter und Schinken. Mittlerweile erwachte auch der Hof zum Leben. Spätestens um fünf Uhr früh herrschte geschäftiges Treiben in den Höfen der Wiener Hofburg. Die ersten Kutschen lieferten Holz, Lebensmittel und Kanzleibedarf. Die Holzträger ächzten unter der Last ihrer Butten und begannen sämtliche Stiegen der Burg abzugehen, damit jede Wohn- und Arbeitseinheit das nötige Brennmaterial für den beginnenden langen Tag erhielt. Das Putzpersonal rannte mit vollen Eimern über den Inneren Burghof, um die tägliche Putzarbeit zu beginnen, in der Hofküche bereitete man sich auf die Ausgabe von mehr als 500 Frühstücksportionen vor, denn bis jetzt hatten lediglich jene Diener ihre Frühstückstabletts erhalten, deren Schicht schon um halb fünf Uhr morgens begonnen hatte. Die riesigen Öfen der Hofküche wurden angeheizt und das Küchenpersonal begann, die Zutaten für die Menüs des heutigen Tages zu waschen, putzen und schneiden. Wie jeden Tag mussten auch heute wieder Hunderte Frühstücke, Mittag- und Abendessen fertiggestellt werden. Heerscharen an Livreedienern, Saaltürhütern und Kammerpersonal wanderten über die Höfe, um an ihre Arbeitsstätte zu gelangen, während Nachtwächter und Aufsichtspersonal nach einem langen Dienst zu ihren Zimmern trotteten und sich endlich niederlegen konnten.

Gegen halb acht Uhr morgens war der Hof endgültig erwacht: Die Hofbeamten begannen ihren Dienst. Sie hatten ihre Ehefrauen verabschiedet und verließen ihre Hofwohnungen, fein gekleidet in ihre Beamtenuniformen, auf die sie so stolz waren und die sie von den einfachen Livreedienern deutlich unterschied, und begaben sich in die Kanzleien und Schreibstuben des Hofes. Ein Tag voll Aktenstudium und Korrespondenz begann aufs Neue.

Waren die Beamten an ihren Schreibtischen, hatte der Kaiser bereits dreieinhalb Stunden Aktenstudium hinter sich. Franz Joseph begann sein Tagwerk mit den ersten Arbeitern bei Hof und beendete es erst, wenn auch die letzte Schicht der Hofbediensteten bereits wieder in ihren Wohnungen war. Dazwischen lief das Leben bei Hof nach einem präzisen Uhrwerk ab, tagein tagaus der gleiche Ablauf, ein Räderwerk, in dem mehr als 1.500 Menschen ihren fixen Platz hatten, deren Tätigkeiten vielfältig ineinander liefen. Nicht einmal zeremonielle Großereignisse wie Hofbälle oder Staatsbesuche konnten den perfekten Ablauf aus den Fugen bringen – der Mikrokosmos Hof basierte schließlich auf 600 Jahren Erfahrung.

Geht man heute durch die Höfe der kaiserlichen Residenz, strahlt die Hofburg eine kühle Ruhe aus. Die Fenster sind geschlossen und man vermutet bis auf die Prunkräume wenig Aktivität hinter den alten Gemäuern. Die Mansardenzimmer scheinen seit mehr als 100 Jahren unbewohnt. Nichts an der ruhigen, getragenen Stille der Hofburg erinnert an die kleine quirlige Stadt innerhalb Wiens, die sie einmal war. Zu Kaiser Franz Josephs Zeiten war der Hof wie ein lebhafter Bienenstock. Die Hofburg war von oben bis unten gesteckt voll. Wer bei Hof arbeitete, lebte auch hier. In den verschiedenen Trakten waren alle Wohneinheiten, von den Kellerzimmern bis zu den Mansarden, belegt. Je nach sozialem Rang lebten Hofdamen, Beamte oder Diener in den unzähligen Wohnungen und verbrachten nicht nur ihre Arbeitszeit, sondern ihre Lebenszeit bei Hof. Menschen wurden hier geboren, arbeiteten, dienten ihrem Kaiser und starben bei Hof. Für ganze Generationen war der Hof nicht nur glanzvoller Mittelpunkt des Habsburgerreiches, sondern Lebensraum, Heimat und Herkunft. Ein Großteil der Beamten und Diener wohnte mit samt Familie in den unzähligen Bedienstetenwohnungen, Ehepartner und Kinder lebten oft nur durch einige 100 Meter getrennt unter demselben Dach mit der kaiserlichen Familie. Eine größere soziale Vermischung war wohl in der ganzen Monarchie nicht zu finden.

Die Hofburg war ein lebhaftes Pflaster und schon zu Kaisers Zeiten von der Außenwelt nicht abgesperrt. Die Burgtore versperrten nicht, sondern markierten Durchzugswege für die Wiener. Jedes Kind wusste, hinter welchen Fenstern der Kaiser arbeitete und schlief. Wer untertags durch die Höfe ging, geriet in einen Strudel an Betriebsamkeit. Beamte liefen mit Akten unter dem Arm von einer Kanzlei zur nächsten, Livreediener eilten mit Eimern oder Tabletts beladen über die Höfe, Kutschen hielten und fuhren ab, Lieferwägen fuhren zu, versperrten Durchfahrten und führten bei Fußgängern und Leibkutschern zu wildem Geschimpfe. Bei Hof kam und ging der gesamte gesellschaftliche Querschnitt der Habsburgermonarchie. Der Ministerpräsident und seine Regierungsmitglieder fuhren wöchentlich vor, die k. u. k. Hoflieferanten waren täglich auf den Burghöfen zu finden. Aristokratische Gentlemen ritten auf ihrem täglichen Weg zu den Rennbahnen im Prater über den Burghof, die Kindermädchen der reichen Bürger schoben die Kinderwägen quer durch den Burggarten, die Mägde und Knechte der benachbarten Palais trugen ihre Einkäufe vom Naschmarkt oder Fischmarkt heim zu ihren Herrschaften.

Inmitten all dieses geschäftigen Treibens saß das Herz des Reiches. Kaiser Franz Joseph hielt von hier aus die Fäden seines 50-Millionen Reiches in der Hand. Der Hof war nicht nur seine repräsentative Bühne, wenn er etwa die Angelobung der neuen Botschafter oder Regierungsmitglieder in den Prunksälen der Hofburg vornahm, der Hof war auch sein unmittelbarer Lebensraum, sein Zuhause. Ob der Kaiser in der Hofburg, Schloss Schönbrunn oder Budapest weilte – wo er war, war auch sein Hof. Der Mikrokosmos Hof war ohne Franz Joseph nicht vorstellbar, doch der Kaiser konnte keinen Hof halten, ohne die Menschen, die diese Hofhaltung garantierten. Franz Joseph und seine Hofbeamten und Diener waren eine Schicksalsgemeinschaft. Sie lebten mit- und durcheinander, und obwohl sie soziale Welten trennten, waren sie doch eng verbunden. Die Eigenständigkeit des Hofes zeigte sich auch im Loyalitätsverständnis seiner Mitglieder. Die Hofbediensteten waren Diener des Kaisers, und nicht des Staates (obwohl de jure der Kaiser lediglich als Staatsoberhaupt Anspruch auf eine Hofhaltung hatte). Alles Recht, aber auch jede Garantie auf ein sicheres Leben ging für die Hofstaatsdiener von Franz Joseph aus. Er allein garantierte die Einhaltung der jahrhundertealten Rechte der Hofbediensteten. So lange der Kaiser an seinem Platz war, waren auch Arbeit und Absicherung jener Menschen garantiert, die bei Hof lebten.

Nach dem Frühstück klingelte Kaiser Franz Joseph nach seinem diensthabenden Flügeladjutanten Graf Heinrich Hoyos, der in seinem Dienstzimmer vor den kaiserlichen Appartements seit drei Uhr morgens in voller Montur an seinem Schreibtisch saß und mit dem Kopf in den Händen versuchte, noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Beim Ertönen der kaiserlichen Glocke sprang er blitzartig von seiner halben Schlafstellung auf, richtete seine Frisur, nahm die Aktentasche und stürzte zum Kaiser. Wenn die Adjutanten ihren Dienst begannen, schlief selbst der Kaiser noch. So ehrenhaft die Aufgabe war, so schwer war es doch für die meisten, diese frühen Dienste anzutreten. Im Dunkeln schlichen sie zu ihrem Adjutantenzimmer, begegneten höchstens verschlafenen oder übernächtigen Saaltürhütern und warteten, bis ihr Herr nach ihnen klingelte. Das erste halbe Jahr war immer besonders hart. Graf Hoyos, der beim alten Kaiser seinen Dienst versah, schrieb in den ersten Monaten seines Dienstes täglich Briefe an seine Frau, in denen er von der großen Müdigkeit berichtete, von den Qualen um halb drei Uhr morgens aufzustehen und im eiskalten Vorraum zu sitzen, wenn noch nicht einmal die Zimmerheizer aufgestanden waren.2

Traditionell absolvierten die Adjutanten, deren Zahl jeweils zwischen drei und sechs schwankte, ihren Dienst beim Monarchen als Turnusdienst. Aus den verschiedenen Waffengattungen des kaiserlichen Heeres wurden in Frage kommende fleißige Militärs ausgewählt und dem Kaiser zur Wahl gegeben. Nachdem sich Franz Joseph für vier entschieden hatte, traten sie ihren zwei- bis dreijährigen Dienst an und waren nun für die Dauer ihres Dienstes stets um den Kaiser. Die Adjutanten bildeten nicht nur die ständige Begleitung des Kaisers, sie waren auch für den persönlichen Aktenlauf zwischen Kriegsministerium und Kaiser verantwortlich. Wenn der Kaiser klingelte, brachte der Flügeladjutant die Aktenmappe mit den neuen Papieren, die am Vorabend noch vom Ministerium geschickt worden waren, zum Monarchen und bekam die von Franz Joseph bereits erledigten Akten, die nun wieder ins Ministerium retourniert wurden.

Danach setzte sich der Flügeladjutant wieder an seinen Schreibtisch, sah die Audienzliste durch und wartete auf den ersten Vorsprechenden. Der Erste war meist der kaiserliche Leibarzt, der zum täglichen Plausch kam. Da der Kaiser eine eiserne Gesundheit besaß, gab es statt einer Untersuchung meist ein kurzes Gespräch.

Nach dem Leibarzt kam der Erste Generaladjutant an die Reihe: Graf Eduard Paar, der dem Kaiser schon seit Jahrzehnten diente. Er war der Vorgesetzte seiner Flügeladjutanten, hatte aber eher die Rolle eines persönlichen Vertrauten des Kaisers. Er unterstand als aktiver General zwar dem Kriegsministerium, war also de jure kein Mitglied des Hofstaates, gehörte aber zum Alltagsbild des Hofes. Obwohl Graf Paar keine wesentlichen Aufgaben hatte, außer für einen reibungslosen Ablauf des Adjutantendienstes zu sorgen, wollte der Kaiser keinesfalls auf seine ständige Gegenwart verzichten.

Graf Paar war ein ruhiger, ausgeglichener Mann. Er begleitete den Kaiser auf seinen Reisen, bei den täglichen Ausfahrten und zu allen Festlichkeiten. Franz Joseph hatte die Achse seines Lebens gebildet, er alterte mit seinem Herrn und war väterlicher Vertrauter der jungen Militärs bei Hof. Graf Paar war einer der wenigen bei Hof, über den seine Zeitgenossen kein einziges schlechtes Wort verloren. Er war ruhig und nachsichtig im Urteil, verbreitete eine stoische Ruhe um sich und war auch dem Kaiser gegenüber völlig unbefangen. Stets pfiff Paar vor sich hin, was an sich strengstens verpönt war in der Nähe des Kaisers, doch Franz Joseph war so sehr an ihn gewöhnt, dass ihm das Pfeifen nicht einmal mehr auffiel. Der Generaladjutant rauchte auch ungewöhnlich viel in der Nähe des Kaisers. Bei Bahnfahrten nebelte er den Kaiser im gemeinsamen Abteil regelrecht ein und nicht wenige Höflinge erzählten, dass man im rauchverhangenen Abteil oft gar nicht wusste, wo der Kaiser saß und wo Paar. Dem Kaiser machte das wenig aus. Solange er nicht auf die Anwesenheit seines alten Paar verzichten musste, störten ihn weder Gepfeife noch Rauch. Die tägliche Aufwartung Paars in der Früh dauerte nur kurz. Gleich danach kam der Erste Obersthofmeister zu Franz Joseph. Fürst Alfred Montenuovo betrat in seiner reich bestickten Uniform eines obersten Hofwürdenträgers die Appartements des Kaisers.

Der Obersthofmeister war die Eminenz, der Verwalter des Hofes. Er war Herr über das Zeremoniell, den glanzvollen Außenauftritt des Kaiserhofs sowie oberster Manager. Er überwachte mit Argusaugen die Kosten des Hofes, hatte das Personal unter sich, war für die Sicherheit bei Hof zuständig und durfte als Einziger den Kaiser offiziell vertreten. Nur Abkömmlinge aus Fürstenhäusern konnten diese Stelle einnehmen, denn der Obersthofmeister führte den ersten Rang bei Hof, jeder Aristokrat musste nach ihm im Gefolge des Kaisers auftreten, ein weniger hoher Adelige hätte das komplizierte Rangsystem durcheinandergebracht und Kaiser Franz Joseph liebte nichts weniger als Komplikationen in bewährten Systemen.

Fürst Montenuovo blieb nur kurz bei Franz Joseph, denn er musste nicht sämtliche Tagespunkte in seiner kurzen Morgenaudienz abklären. Er hatte das Recht auf unangemeldeten Zutritt beim Kaiser, ein Recht, das nur dem Obersthofmeister zustand. Wenn er mit dem Kaiser Rücksprache halten wollte, musste er sich nur bei den Kammertürhütern melden, was außer ihm nur die engsten Familienmitglieder Franz Josephs durften, und selbst diese trauten sich nur in dringenden Fällen ohne Aufforderung zu kommen, meistens ließen sie selbst bei Fürst Montenuovo anfragen, ob sie vorbeikommen dürften.

Obersthofmeister Montenuovo war bereits der vierte Obersthofmeister unter Franz Joseph, ein Umstand der auf die lange Lebens- und Regierungszeit des Kaisers zurückzuführen ist, denn die Stelle des Obersthofmeisters war auf Lebenszeit. Drei seiner Obersthofmeister hatte der Kaiser schon überlebt, obwohl zwei von ihnen sogar jünger waren als er selbst. Bei einer reinen Regierungszeit von 68 Jahren überlebte Franz Joseph den Großteil seiner Hofwürdenträger. Der Kaiser gewöhnte sich zwar schnell an Veränderungen, mancher Verlust an Vertrauten traf ihn aber schwer. Seinen ersten Obersthofmeister Fürst Franz Liechtenstein musste er schon vor mehr als 50 Jahren in den Ruhestand verabschieden. Liechtenstein war sein väterlichster Obersthofmeister. Er hatte in seiner Amtszeit zwar keine Glanzleistungen vollbracht, aber zumindest als wichtige Integrationsfigur gegolten, der zwischen den Bedürfnissen der einfachen Hofdiener und strikten Sparprogrammen stets ein Mittelmaß durchsetzte.

Sein Nachfolger Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst war der Bedeutendste unter allen Obersthofmeistern. Niemand wusste, wieso die Wahl des Kaisers auf diesen kleinen Adjutanten gefallen war, der keine Erfahrung bei Hof hatte und außerdem kein österreichischer, sondern ein deutscher Aristokrat war, und gerade nach der Niederlage gegen Preußen zum ersten Mann bei Hof ernannt wurde. Wollte der Kaiser damals ein politisches Zeichen setzen? Österreich wurde nach Königgrätz auf Drängen Preußens aus dem Deutschen Bund ausgeschlossen, einer der eifrigsten Befürworter war Hohenlohes Bruder, damals bayrischer Ministerpräsident, der heftig gegen Österreich votierte. Ob der Kaiser nun mit der Ernennung eines deutschen Fürsten demonstrieren wollte, dass er sich immer noch in der Tradition des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sah oder ob er einfach instinktiv die Fähigkeiten Hohenlohes erkannte – der neue Obersthofmeister war jedenfalls der größte Gewinn für den Hof in der gesamten Ära Franz Joseph.

Hohenlohe führte den Hof in eine neue Zeit. Er modernisierte, stellte den Hof auf eine gesunde finanzielle Grundlage und brach mit überkommenen Traditionen. Wer unter ihm bei Hof Karriere machen wollte, musste gute Arbeit leisten. Alte, hochdekorierte Beamte, die wenig Engagement zeigten, schickte er in Pension oder überging sie ungerührt bei Beförderungen, dafür holte er einfache, aber gut ausgebildete und fleißige Kräfte an den Hof. Unter Hohenlohe konnten zum ersten Mal einfache Bauernsöhne an Schlüsselstellen des Hofes gelangen. Er warb bei seinen aristokratischen Freunden wie den Familien Schwarzenberg, Liechtenstein oder Wilczek junge Kanzleikräfte ab, denen die Herrschaft aufgrund ihrer Begabung Ausbildungen finanzierte und deren Eltern nicht selten noch auf den Feldern arbeiteten. Hohenlohe sorgte für frisches Blut bei Hof, erstmals galten persönlicher Einsatz und Leistung mehr als Protektion. Auch sonst war Hohenlohe kompromisslos, seine Sparpakete mussten ohne Wenn und Aber umgesetzt werden, die Beschwerden der anderen Hofwürdenträger, die daraufhin beim Kaiser über ihn einliefen, ließen ihn völlig kalt. Er wollte nicht beliebt sein, sondern den Hof zu einem gesunden Wirtschaftsapparat machen.

Hohenlohe war mehr als 30 Jahre die Stütze des Kaisers. Franz Joseph vertraute ihm blind. Er übergab ihm die alleinige Verantwortung über die Ausschreibung der Prachtbauten der neuen Ringstraße und ließ ihm auch bei der Besetzung der wichtigsten Posten, vom Burgtheaterdirektor bis zum Vorsteher der kaiserlichen Privatkassa, völlig freie Hand. Die größte Leistung vollbrachte Hohenlohe aber nach der Tragödie von Mayerling – kein Wort über die Vorgänge bei Hof drang nach außen, keine Hofinterna wurden den Zeitungen zugespielt. Was über Mayerling schon zu Lebzeiten des Kaisers kolportiert wurde, kam nicht von Hofmitgliedern. Der Kaiser überschüttete Hohenlohe mit seiner Gunst, zeichnete ihn aus und war völlig erschüttert, als Hohenlohes schwere Herzkrankheit ihn zwang, die Hofleitung seinem Nachfolger zu übergeben.

Obersthofmeister Hohenlohes schwere Krankheit und sein kurz darauf folgender Tod stürzten den Hof in eine Krise. Nun zeigte sich, wie straff er die Zügel in seinen Händen gehalten hatte. Korruptionsvorwürfe wurden laut, im Hofwirtschaftsamt, das auch die teuren Einkäufe leitete, wurden Verschwendung und Misswirtschaft festgestellt. Der Oberstküchenmeister Graf Wolkenstein wurde abgesetzt – die Schande schien ihm so groß, dass er sich erhängte. Der Skandal war perfekt. Dass ein Würdenträger in Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen Selbstmord beging, war noch nie vorgekommen. Doch auch bei der Generalintendanz der kaiserlichen Theater begann die Moral zu bröckeln, der Generalintendant wurde wegen Körperverletzung rechtskräftig verurteilt, die Gerüchte um eine reine Freunderlwirtschaft bei der Besetzung flammten plötzlich auf, und auch bei den übrigen Hofstäben begann es zu rumoren. Das Interregnum hatte zu lange gedauert, die starke Hand Hohenlohes fehlte.

Sein Nachfolger Prinz Rudolf Liechtenstein konnte mit Hohenlohes Vertrauensbeamten zwar den Hof wieder auf gerade Bahnen bringen, doch die Hochblüte an Genauigkeit bei Hof war vorbei. Die Ernennung Liechtensteins war ein reiner Freundschaftsdienst. Der »schöne Rudi« war der Liebling der verstorbenen Kaiserin, er war dem Kaiserpaar tief ergeben, galt als großer Vertrauter des Kaiserpaares und war vor allem wegen seiner aufheiternden Art beliebt. Wirtschaftliche Fähigkeiten hatte er gar keine, selbst das Zeremoniell interessierte ihn kaum und die Aristokratie jammerte: »Nein, Fürst Rudolf ist aber gar kein guter Obersthofmeister!«3

Obersthofmeister Prinz Rudolf Liechtensteins Morgenvisite beim Kaiser

Doch auch seinen lieben Rudi, wie ihn das Kaiserpaar nannte, überlebte der alte Kaiser, nun war Alfred Montenuovo, sein Großneffe und Enkel von Marie Luise, ehemalige Kaiserin der Franzosen, sein Obersthofmeister. Montenuovo war nicht so brillant wie Hohenlohe, aber durchsetzungsstark und unbeeinflussbar. Er übte sein Amt gewissenhaft aus, war aber absolut unbeliebt bei Hof. Die Aristokraten, denen er aufgrund seiner eigenen hohen Abstammung aus dem Hause Habsburg skeptisch gegenüberstand, lehnten seinen scharfen Zynismus ab und Thronfolger Franz Ferdinand hasste den Obersthofmeister abgrundtief. Zu sehr ließ ihn Montenuovo spüren, dass seine Zeit der Herrschaft noch nicht gekommen war. Jeden Versuch Franz Ferdinands, bei Hof mitzusprechen, schmetterte Montenuovo kühl ab.

Nachdem der Obersthofmeister gegangen war, bereitete sich Franz Joseph auf seine täglichen Audienzen vor. Mehrmals wöchentlich durften Staatsbürger bei ihm vorsprechen. Meist wollten sich Menschen für eine Ernennung oder Auszeichnung persönlich bedanken, Überraschungen gab es bei den Audienzen nie, denn schließlich wurde jede Angelegenheit, egal ob Ansuchen oder Hilfebitten, vorab in den Ministerien geregelt und dem Kaiser zur Begutachtung vorgelegt.

Wer bei Hof erscheinen durfte, musste sich zu einer angegebenen Zeit in den Vorräumen der Repräsentationsräume einfinden. Die Kleidungsvorschriften waren strikt einzuhalten. Militärs kamen in ihren Uniformen, Zivile in Frack, Orden durften angelegt werden, es galt Handschuhpflicht. Die Damen mussten in geschlossenen Kleidern in gedeckten Farben erscheinen. Großes Dekolleté war nur bei Hofbällen erlaubt, Schmuck musste dezent sein, allfällige Hoftrauer musste eingehalten werden. Zu Zeiten »tiefer Trauer« (bis drei Monate nach dem Tod eines ranghohen Erzherzogs) musste schwarz getragen werden, bei »minderer Trauer« durften in den darauffolgenden Wochen gedeckte Farben getragen werden, allerdings mussten eventuelle Spitzen oder Federn an Kleid und Hut schwarz sein. Staatsbürger, die kein Geld hatten, um in Frack und Kostüm zu erscheinen, durften in ihrer Landestracht zur Audienz kommen – niemand sollte aus monetären Gründen um sein Recht auf eine Audienz kommen.

Die Besucher wurden von einem Mitarbeiter des Obersthofmeisteramtes auf das Nötigste vorbereitet: niemals den Kaiser von sich aus anreden, noch ihm den Rücken zuwenden. Nach Aufrufen des Namens begab man sich zu einem Vorraum, wo der Adjutant bereits wartete und den Namen mit seiner Liste verglich. Der Name wurde von einem Kammeransager nochmals laut verlesen, so dass der Kaiser wusste, wer nun kommen würde. Jetzt erst durfte der Audienzbesucher eintreten. Nach Eintritt mussten die Damen sofort in den großen Hofknicks versinken, die Herren die tiefste Verbeugung machen. Erst auf Aufforderung des Kaisers durfte man sich erheben. Die Audienz selbst dauerte maximal drei Minuten. Der Kaiser stand vor seinem Pult, auf dem das Audienzbuch lag, und las dem Besucher den Grund seines Besuches vor. Daraufhin sagte ihm der Kaiser das (bereits bekannte) Ergebnis seiner Angelegenheit. Der Besucher bedankte sich aus tiefstem Herzen und näherte sich in Verbeugung rückwärts der Tür. Meist war die Audienz schneller vorbei, als den Besuchern überhaupt bewusst war – nur so kam der Kaiser im Laufe eines Monats auf mehrere hundert Audienzen. Längere Audienzen mit Ministern, Abgeordneten oder Statthaltern wurden nicht im Zuge der allgemeinen Audienzen abgehalten, sondern erfolgten durch persönliche Einladung des Kaisers und fanden meist unter vier Augen statt.

Die Audienzbesucher warten, bis sie aufgerufen werden

Der Kaiser bezog sein Wissen über die Abläufe im Staat aus den Akten und den persönlichen Gesprächen mit seinen Politikern. Die Berichte ehemaliger Ressortleiter decken sich in einem Punkt: Jeder Einzelne erinnerte sich, dass sich der Kaiser stets nur sehr kurz vortragen ließ und danach lange und gezielt Sachfragen stellte. Die Politiker hatten über jene Gebiete, die sie vorbringen mussten, extrem gut Bescheid zu wissen, Franz Joseph fragte von allen Seiten und verglich die verschiedenen Antworten seiner Politiker, um zu einem Gesamtbild zu kommen. Meist befragte er mehrere Regierungsmitglieder zum selben Thema, um eventuellen Widersprüchlichkeiten auf die Spur zu kommen.

Wenn Franz Joseph keine Audienzen gab, diente der Vormittag dem Aktenstudium. Hin und wieder ließ der Kaiser Hofrat Franz von Hawerda-Wehrlandt, den Generaldirektor seiner persönlichen Vermögensverwaltung, die strikt von der Hofverwaltung getrennt war und deren Angestellte auch aus der Privatkassa Franz Josephs bezahlt wurden, zu sich kommen. Der Hofrat musste dann stets über den Vermögensstand des Kaisers berichten, über Aktientransaktionen, Ankäufe und Erträge aus Verpachtungen, aber auch über Auslagen und Zuschüsse für die Töchter und Enkelkinder des Kaisers. Solange die Kaiserin noch lebte, erhielt sie den Großteil aller finanziellen Privatzuwendungen Franz Josephs, vor allem Elisabeths Reise- und Bautätigkeit sprengten jeden Rahmen. Nach ihrem Tod bedachte der Kaiser vor allem die immer größer werdende Enkelschar mit Apanagen, Sparbriefen und wertvollen Geschenken.

Zwei- bis dreimal wöchentlich empfing der Kaiser auch Oberstkämmerer Graf Leopold Gudenus – den bereits sechsten Inhaber dieses Postens; fünf Oberstkämmerer hatte Franz Joseph bereits überlebt. Der Oberstkämmerer war die zweithöchste Persönlichkeit bei Hof, er rangierte direkt nach dem Obersthofmeister. Graf Gudenus war für die kunsthistorischen Sammlungen (das heutige Kunsthistorische Museum), die Schatzkammer, die Waffensammlung, die naturwissenschaftlichen Sammlungen (das heutige Naturwissenschaftliche Museum) und Schloss Ambras in Tirol verantwortlich. Er entschied über die Ankäufe neuer Kunstwerke; lediglich bei Beträgen, die das übliche Ankaufsetat sprengten, musste er die Erlaubnis des Kaisers einholen, was allerdings nicht allzu oft vorkam, denn Franz Joseph war auf Mehrausgaben seiner Hofstäbe immer schlecht zu sprechen.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass sich Kaiser Franz Josephs Interesse ausschließlich auf das Militär beschränkte, hatte der Kaiser eine große Neigung zur Kunst, vor allem angewandter Kunst stand er sehr offen gegenüber. Ausstellungseröffnungen und die großen Wiener Gewerbeausstellungen waren nicht nur Pflichtprogramme für den Kaiser. So oft es ging, ließ er Besuchsprogramme in seinen Kalender eintragen, meist mussten wegen Zeitdruck sämtliche Ausstellungen, die keinem größeren Auftritt dienten, zugunsten anderer Termine aber wieder herausgestrichen werden. Damit der Kaiser trotz seines Arbeitspensums überhaupt manche Ausstellungen sehen konnte, versuchte Obersthofmeister Hohenlohe in späteren Jahren die Heimfahrtsroute des Kaisers von auswärtigen Terminen jeweils so zu legen, dass Franz Joseph wenigstens für zehn Minuten durch eine Ausstellung wandern konnte. Die Museums- oder Galeriedirektoren wurden oft nur kurzfristig informiert, um die Hauptstücke der Ausstellungen zusammenzutragen, damit der Kaiser innerhalb einer Viertelstunde die Highlights begutachten konnte.

Den Großteil seines Lebens verbrachte der Kaiser hinter seinem Schreibtisch

Wenn der Obersthofmarschall, der den dritthöchsten Rang bei Hof bekleidete, öfter als alle zwei Monate erschien, wussten die Hofbediensteten, dass es wieder Schwierigkeiten innerhalb der kaiserlichen Familie gab und der Kaiser mit Graf Bela Cziraky wieder einmal um eine Lösung für einen weiteren Familienskandal rang. Als Obersthofmarschall war der Ungar Graf Cziraky der Rechtsbeistand der kaiserlichen Familie, sein Obersthofmarschallamt war die exklusive Gerichtsbehörde der Habsburger. Üblicherweise war der Obersthofmarschall nur selten bei Hof anzutreffen, er war lediglich für Verlassenschaften, Heiratsverträge, Renunziationen, Beglaubigungen oder für Disziplinarangelegenheiten zuständig. Um die Jahrhundertwende waren aber plötzlich mehr juristisches Wissen und eine häufigere Anwesenheit von Graf Cziraky gefragt, als die Zahl der unebenbürtigen und morganatischen Eheschließungen der jungen Erzherzöge zunahm, einzelne Mitglieder aus dem Erzhaus austraten und einige junge Habsburger europaweit bekannte Skandale auslösten.

Der vierte und letzte der vier höchsten Hofwürdenträger war Oberststallmeister Prinz Ferdinand Kinsky, der extrem gut aussehende Dandy des Hofes. Ferdinand Kinsky, der Neffe des verstorbenen Obersthofmeisters Liechtenstein, war durch reine Protektion an den Hof gekommen – was eifrig beklatscht wurde –, aber nichtsdestotrotz ein versierter Kenner auf seinem Gebiet. Als Oberststallmeister unterstanden ihm der kaiserliche Marstall, der mehrere hundert Pferde zählte, die Wagenburg, das Fouragemagazin, die Fuhrwerke, die Hofreitschule und die Gestüte Lipizza und Kladrub. Der Oberststallmeisterstab war extrem kostspielig und deshalb eng mit der Zentralstelle des Hofes, dem Obersthofmeisteramt, verbunden. Prinz Kinsky musste sich täglich bei Hof einfinden. Die Verwaltung des kaiserlichen Marstalles erforderte eine vollzeitliche Tätigkeit bei Hof.

Täglich zwischen halb zwölf und zwölf brachten die Diener das Mittagessen des Kaisers. Franz Joseph aß stets alleine und nahm das Essen an seinem Schreibtisch ein. Das Essen wurde aus der Hofküche geholt, im Vorraum der kaiserlichen Appartements mittels eines Rechauds noch einmal aufgewärmt und dann neben den Akten serviert. Es gab täglich dasselbe: Suppe, ein Stück Fleisch mit Beilagen, Bier oder Wein und als Nachtisch eine klassische Wiener Mehlspeise.

Während der Kaiser aß, lief der Betrieb in der Hofküche auf Hochtouren. Hunderte Personen mussten innerhalb von zwei Stunden verköstigt werden. Es gab bei Hof weder eine Kantine noch einen großen Speisesaal, deshalb wurde das Essen am Arbeitsplatz oder in den unzähligen Winkeln des Hofes eingenommen. Den Beamten wurde das Mittagessen wie dem Kaiser an ihren Schreibtischen serviert, geschützt von metallenen Hauben, die über die Teller gestülpt wurden, die Hausoffiziere und Diener mussten sich ihre Tabletts selbst aus der Küche holen und suchten sich einen ruhigen Treppenaufgang oder ein stilles Eck, wo sie in Ruhe ihre Hauptmahlzeit einnehmen konnten.

Das Mittagessen des Kaisers wird im Vorraum angerichtet

Hofbedienstete konnten sich ein Abonnement auf die Hofküche nehmen, sie bekamen dann zum Selbstkostenpreis Frühstück, Mittagessen und Abendessen – einer der vielen finanziellen Vorteile einer Beschäftigung bei Hof. Zur Wahl standen drei Kategorien, wobei die teuerste dem täglichen Menü des Kaisers mit Suppe, Hauptspeise und Nachspeise entsprach, die beiden billigeren waren um nichts weniger gut, sondern unterschieden sich nur in der Aufbereitung von der teuersten Variante. Jeder Hofbedienstete konnte frei wählen, welche Variante er wünschte. Die Beamten entschieden sich meist für das »kaiserliche Menue«, während die Diener die billigeren Mittag- und Abendessen bestellten. Die Küche war einfach, aber gehaltvoll in der Zubereitung, die Speisen mehr als reichlich. Ein Besucherin bei Hof, die eines der einfachen Menüs serviert bekam, erinnert sich: »Das Menü war da ziemlich einfach, es gab zb. Schnitzel mit Beilagen und Schmarren mit Apfelbrei, aber in höchster Vollendung zubereitet.«4 Die Portionen waren so groß, dass bei den »Menüs I. Klasse« (also den teuren) meist eine zweite Person mitverköstigt wurde. So mancher hohe Hofbeamte schickte die Hälfte seines Menüs seinem Diener, und viele niedere Beamte teilten sich ein Mittagessen mit ihren Gattinnen, die ihre Hälften von einem Diener in ihren Hofwohnungen serviert bekamen.5

Bei einer derart großzügigen Verköstigung gab es auch enormen Missbrauch. Viele einfache Hofdiener besserten sich ihr Gehalt durch den heimlichen Verkauf ihrer Hofabonnements auf. Fürstin Nora Fugger erinnert sich: »Halb Wien lebte eingestandenermaßen von der Hofküche und vom Hofkeller. Der Aufwand war ein enormer. Anfängliche Eigenmächtigkeiten, auch manche Betrügereien wurden mit der Zeit zu gewohnheitsmäßigen Ansprüchen, zu Deputaten … Manches hat sich im Laufe der Zeit geändert; doch der Unfug in der Hofwirtschaft hat sich bis zuletzt erhalten.«6

Nach dem Mittagessen zeigte sich der Kaiser täglich am Fenster, um die Wachablöse auf dem Burghof zu beobachten. Außer der Burgwache gab es bei Hof noch die kaiserlichen Leibgarden, die seit jeher für die Bewachung und Begleitung der kaiserlichen Familie verantwortlich waren. Ihre Verwaltung unterstand zwar dem Obersthofmeister als Oberst aller Garden, bezahlt wurden sie allerdings nicht vom Hof, sondern vom Kriegsministerium, da sie aktive Militärpersonen des Heeres waren. Bei Hof dienten sechs verschiedene Garden, vier davon waren für den Wach-, Sicherheits- und Ordnungsdienst zuständig und aktive Militärs. Bei jenen zwei Garden, die als reine Ehren- und Sicherheitswachen fungierten, dienten Offiziere, die bereits in den Ruhestand getreten, für den Gardedienst aber noch geeignet waren. Die pensionierten Offiziere erhielten für ihre Dienste vom Hof eine Aufzahlung auf ihre Pension.7

Die Nachmittage des Kaisers gehörten wieder dem Aktenstudium, unterbrochen von einzelnen individuellen Audienzen. Am späten Nachmittag gönnte sich der Kaiser einen Spaziergang in Schönbrunn oder – wenn der Terminplan nicht zu eng war – im Schlosspark von Laxenburg. Auf dem Weg zu seiner Kutsche begegnete der Kaiser auch jenen Hofbeamten und Dienern, die nicht seine unmittelbare Umgebung bildeten. Sobald der Kaiser die Appartements und den Hof durchquerte, versanken die Dienerinnen in einen Knicks und die Beamten und Livreediener, aber auch die Holzträger, die seinen Weg kreuzten, in ihren tiefsten Bückling. Der alte Kaiser wurde wegen seiner persönlichen Bescheidenheit und seinem Pflichtgefühl, das schon zu seinen Lebzeiten sprichwörtlich war, hoch verehrt. Jeder bei Hof wusste, dass sein Leben nach den unzähligen Schicksalsschlägen, die ihn getroffen hatten, nur mehr dem Erhalt der Dynastie gewidmet war.

Franz Joseph war ein vollendeter Vorgesetzter, Untergebenen gegenüber gütig und höflich und frei von jedem Sarkasmus und verbaler Geringschätzung. Jede Kritik an der Institution Hof, an einzelnen Entscheidungsträgern oder an Maßnahmen machte stets vor der Person des Kaisers Halt. Alle, die in seiner unmittelbaren Umgebung arbeiteten, schwärmten von ihm. Sein berühmter Leibkammerdiener Eugen Ketterl berichtet von der bescheidenen, überhöflichen Art des Kaisers: »Der Kaiser war zu uns allen sehr gütig und von eigenartiger Höflichkeit. Niemals befahl er, immer bat er um eine Dienstleistung und bedankte sich, wenn ihm zum Beispiel ein Glas Wasser gereicht wurde.«8 Sein Adjutant Graf Hoyos staunte regelmäßig über seine immer mit großer Geduld ertragenen anstrengenden zeremoniellen Verpflichtungen, zum Beispiel anlässlich des Kaiserjubiläums-Huldigungsfestzuges 1908: »Ich bin totmüde, meine Augen fallen mir zu. S. M. aber ist früher aufgestanden als ich, hat alle feierlichen Reden über sich ergehen lassen, mußte allen durch Tat und Rede tätig sein. Und ich war nur Zuseher. Welche Geduld und Liebe hat er fort entwickelt? Er, der fast 80jährige und von seinen Völkern so oft enttäuschte, ich hätte diese Geduld nicht …«9 Ein andermal, als die Hofwürdenträger anlässlich eines Galaempfangs bei enormer Hitze in voller Montur stundenlang stehen mussten: »Seine Majestät zum Küssen und Niederknien. Bei der Hitze in Pelzattila fort (3 Stunden) stehend und conversierend. Erzherzog Franz sagte jemandem neben mir: ›Ich war zweimal am Äquator, aber so heiß habe ich es noch nie gehabt.‹ «10