Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Persönliche Schicksale im Ersten Weltkrieg Nicht das Attentat von Sarajevo oder der Stellungskrieg im Westen sind Thema dieses Buches. Es widmet sich vielmehr der Frage, wie die Menschen diese Zeit erlebt haben: Was wird in den Familien bis heute erzählt? Welche Korrespondenzen, persönlichen Erinnerungsstücke, Fotografien machen die Vergangenheit greifbar? Wie erlebten die Urgroßeltern die Auswirkungen des Krieges, Hunger, Not und Elend, wie kämpften die Soldaten an der Front, wie die Frauen und Kinder daheim ums Überleben? Martina Winkelhofer hat private Geschichten gesammelt, anhand derer sie in diesem Buch die Geschichte des Ersten Weltkrieges neu erzählt: aus der Sicht unserer Familien.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Martina Winkelhofer

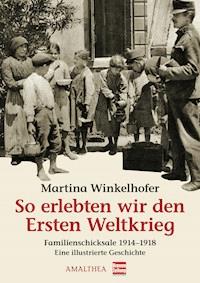

So erlebten wir denErsten Weltkrieg

Martina Winkelhofer

So erlebten wir denErsten Weltkrieg

Familienschicksale 1914–1918Eine illustrierte Geschichte

Mit 158 Abbildungen

Inhalt

Vorwort

KRIEGSEUPHORIE

Das Ende der alten Welt –die Donaumonarchie

Sarajevo

Die Julikrise –das Versagen der Diplomatie

Das Ultimatum

Kriegserklärungen und Bündnisse

Blankoscheck und Säbelrasseln?

Der Geist von 1914

Rekrutierung und Abschied

Fatale Fehleinschätzung

Wer bezahlt den Krieg?

KÄMPFE

Strafexpedition gegen Serbien –die Balkanfront

Die Westfront

Die Ostfront

Karpatenwinter

»Das war kein blutgieriger Gegner« –Feind oder Leidensgenosse?

Nibelungentreue –der deutsche Bündnispartner

»Heiliger Egoismus« –Italien wechselt die Fronten

Die Isonzoschlachten

Schrecken in Eis und Schnee –Krieg im Hochgebirge

»Die sehen wir nimmer!« –Österreichische Soldaten in aller Welt

Materialschlachten –die neue Kriegsführung

Sturmtruppen –die modernen Soldaten

Flieger –die neuen Helden

Propaganda

Kaiserwechsel

ALLTAG

»Gemma Krieg schauen!«

Kriegswirtschaft

Alltag an der Heimatfront

Frauen

»Ihr seid die Juwelen meiner Völker!« –Kinder, Teil 1

Läuse, Schmutz und Kameradschaft –Soldatenalltag an der Front und in der Etappe

Die medizinische Versorgung

Tod –der ständige Begleiter

Kriegsgefangene

Feldpost

»Auf vorne klatscht der Kugelregen,auf hinten fällt der Ordenssegen!«

ERSCHÖPFUNG

»Hätt’ ich nicht geschrebert,wer weiß, ob ich noch lebert!«

Hungerwinter

»Arme Kreaturen!« –Kinder, Teil 2

Revolution in Russland –das Ende der Ostfront

Kriegseintritt der USA –die Entscheidung

Giftgas

»Lauf ma weg!« –Verweigerung und Desertion

Friedensversuche

UNTERGANG

»Brot und Frieden!« –Streiks

Die Armee zerfällt

Kriegsende und Neuanfang

Das Ende der »Kaiserherrlichkeit«

Das neue Österreich –der Friedensvertrag von St. Germain

Heimkehrer –nichts ist mehr, wie es war

Invaliden und Verkrüppelte

Die »Zitterer« –eine traumatisierte Generation

Opferzahlen

»Wir alle haben verloren!« –Europa nach dem großen Krieg

Quellen

Literatur

Anmerkungen

Danksagung und Bildnachweis

Vorwort

Nicht eine Chronik der großen Ereignisse, nein, nur den kleinen Ausschnitt aus dem ungeheuren Geschehen, der mich und dadurch deine Angehörigen betraf, will ich auf diesen Blättern weiterzugeben und festzuhalten suchen …«1

Mit diesen Zeilen begann der ehemalige Generalstabsarzt Dr. August Richter seine Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg festzuhalten. Seine Worte sind Programm: Möchte man erahnen, welches Leid dieser Krieg über die Menschen gebracht hat, muss man diese Generation selbst zu Wort kommen lassen. Denn nichts kann das Elend, aber auch die verborgenen Kräfte und den ungebrochenen Überlebenswillen jener, die diesen Krieg erlebt haben, besser wiedergeben als deren eigene Erzählungen.

Aus Anlass des bevorstehenden 100. Jahrestages des Ausbruches des Ersten Weltkrieges im Jahr 2014 hat die »Kronen Zeitung« ihre Leser aufgerufen, für eine Serie zum Ersten Weltkrieg die Geschichte ihrer Familien zu erzählen. Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr sollte nicht ausschließlich die politische, diplomatische und militärische Geschichte erarbeitet werden, sondern auch die Geschichten der Menschen in diesem Krieg. Der Erste Weltkrieg sollte auch »von unten« betrachtet und das Leben österreichischer Familien mit und während dieser »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts für die nachfolgenden Generationen greifbar gemacht werden.

Militärhistorische und politische Abhandlungen über den Ersten Weltkrieg liegen reichlich vor. Das Leben und die Schicksale hinter den großen politischen und militärischen Ereignissen des Krieges sieht man darin aber oft nicht. Hier setzt das vorliegende Buch an: Wie erlebten Familien – die Soldaten, die Frauen und Kinder – diesen Krieg? Wie sah der Alltag aus, an der Front, in der Heimat? Wie blieben auseinandergerissene Familien in Kontakt? Welche Auswirkungen hatten die großen politischen Entscheidungen unmittelbar auf das alltägliche Leben?

»Bei meinem wahrhaftigen Kriegstagebuch bekommt man aber ein eindringliches Bild von den Leiden der Soldaten, von den Mühen und der Anspannung aller Kräfte, die von jedem verlangt wurden.«2

Aus dem Kriegstagebuch des Soldaten Stefan Scheible

Aus der Fülle der Einsendungen der »Kronen Zeitung«-Leser wurden Originaltagebücher, niedergeschriebene Erinnerungen, Feldpostbriefe, Zitate sowie unzählige Fotos und offizielle Propagandakarten als Grundlage für dieses Buch verwendet. Auf einen Überblick der militärischen und politischen Ereignisse konnte zum Verständnis freilich nicht verzichtet werden, den Schwerpunkt des Buches bilden sie aber nicht. Im Zentrum steht vielmehr der historische Überblick, der es dem Leser ermöglicht, die Schilderungen der Zeitzeugen und das Leben und Überleben von Familien mit all ihren Schwierigkeiten und Tragödien während dieser Zeit zu verstehen. Eine reiche Bebilderung mit vielen bisher unveröffentlichten Fotografien und Propagandakarten sowie ausgewählte Einzelschicksale lassen die tragischen Ereignisse dieser Jahre aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln greifbar werden.

Üblicherweise steht die Danksagung am Ende eines Buches. In diesem Fall kann sie gar nicht anders als am Anfang stehen. Denn ohne die Hilfe der Leser, die ihre Privatarchive geöffnet, Quellen zur Verfügung gestellt und wertvolle persönliche Erinnerungen geteilt und dadurch neue Erinnerungswelten über das Leben während des Ersten Weltkrieges geöffnet haben, wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Ihnen allen sei herzlich gedankt!

»Man kann sich nicht vorstellen, was wir mitgemacht haben in diesem Krieg.«

Der österreichische Soldat Michael Mukaks

KRIEGSEUPHORIE

Das Ende der alten Welt –die Donaumonarchie

Der Frühsommer des Jahres 1914 war ungewöhnlich schön, warme Sonnentage erfreuten die Menschen – man sprach von einem Jahrhundertsommer. Wenig deutete auf einen drohenden Konflikt hin. Das Habsburgerreich, das aus elf verschiedenen Nationalitäten bestand, brachte zwar ständig neue Spannungen hervor und in manchen Phasen stürzte eine Regierung nach der anderen – doch hatte Österreich-Ungarn auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Spannungen erworben. Zwar führte die vorherrschende Rolle der deutschen und ungarischen Bevölkerung in den slawischen Gebieten des Reiches immer wieder zu Unzufriedenheit, sorgten die Nationalitätenstreitigkeiten innenpolitisch immer wieder für Konflikte, man lebte aber trotzdem weiter in einem gemeinsamen multinationalen Reich.

An der Spitze dieses Reiches, das mehr als 50 Millionen Einwohner hatte, stand der greise Kaiser, der, je älter er wurde, immer stärker zum Symbol der Donaumonarchie wurde. Er war die Klammer, die alles zusammenhielt, er garantierte die Einhaltung der Grundrechte – die seit 1867 für alle Bürger ungeachtet ihrer Nationalität oder Religion galten – und verkörperte das über Jahrhunderte gewachsene Reich: Kaiser Franz Joseph I.

Der längstregierende Monarch, den die Habsburger hervorgebracht hatten, galt nie als außergewöhnlicher Herrscher. Jetzt im Alter hatte er aber für seine Untertanen eine größere Bedeutung, als es die meisten seiner Vorgänger hatten: Er war der Garant, dass der Vielvölkerstaat Bestand hatte – zumindest, solange er lebte. Der greise Kaiser war der eine gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen konnten.

Trotz aller innenpolitischen Konflikte und den stets schwelenden Nationalitätenkonflikten: Den Menschen in Österreich-Ungarn ging es so gut wie nie zuvor. Während der 66 Jahre, die Franz Joseph bis dahin regiert hatte, konnten Schritt für Schritt immer größere Teile der Bevölkerung ihre politischen Rechte in Anspruch nehmen, 1907 wurde etwa das allgemeine, gleiche Wahlrecht für Männer in der österreichischen Reichshälfte eingeführt. Außerdem wurden bereits die ersten Schritte in Richtung einer Sozialgesetzgebung unternommen. Den meisten Menschen ging es spürbar besser als im Jahrhundert davor. Die medizinische Versorgung und die Ernährungssituation hatten sich extrem verbessert, die Sterberate war drastisch gesunken und die Industrialisierung ermöglichte breiteren Bevölkerungsschichten als bisher einen bescheidenen Wohlstand. Kulturell war Österreich-Ungarn sowieso auf seinem Höhepunkt: Ob Musik, Literatur, Malerei oder Architektur – als würden die ständigen Reibungen erst den Impuls zu kreativen Höchstleistungen geben, erlebte das Reich nun eine Hochblüte wie nie zuvor.

Kaiser Franz Joseph

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war Kaiser Franz Joseph knapp 84 Jahre alt. Er war bereits eine lebende Legende. Während der Revolution von 1848 kam er als 18-Jähriger auf den Thron. Die ersten Jahre regierte er noch als absoluter Monarch, doch nach etlichen militärischen Niederlagen und dem Finanzdesaster, das sich daraus ergab, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Staat in eine konstitutionelle Monarchie umzuwandeln. Innenpolitisch musste der Kaiser ab nun seine Macht teilen, doch die Außenpolitik und der Oberbefehl über die Armee blieben weitgehend in seiner Hand. 1867 wurde die Monarchie in die k. u. k. Doppelmonarchie umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt teilten sich Deutsche und Ungarn die Macht im Vielvölkerstaat. Die slawischen Völker forderten immer lauter die gleichen Rechte, der Nationalitätenstreit war bis zum Ende der Monarchie das beherrschende innenpolitische Thema. Der Kaiser betrachtete sich als erster Beamter des Staates, er lebte nach unzähligen persönlichen Katastrophen nur mehr für den Erhalt der Dynastie: Kaiserin Elisabeth wurde 1898 von einem Anarchisten ermordet, sein einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, beging 1889 mit seiner jungen Geliebten Selbstmord. Franz Josephs Pflichtgefühl und seine persönliche Bescheidenheit verhalfen ihm im Alter zu einer ungeheuren Popularität – politische Reformen erwartete allerdings niemand mehr vom alten Kaiser.

Franz Joseph I., der am längsten regierende Kaiser der Habsburger

Franz Ferdinand im Kreis seiner Familie (v. li.): seine Frau Sophie, der Thronfolger, die Söhne Ernst und Maximilian, Tochter Sophie

Sarajevo

Der Funke, der den Ersten Weltkrieg entzündete und damit einen Flächenbrand bisher ungeahnten Ausmaßes auslöste, entsprang am Balkan. Der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand reiste Ende Juni 1914 zu Manövern nach Bosnien – es war das Ende einer fatalen Außenpolitik Österreich-Ungarns.

Der Balkan war das Pulverfass Europas, dort war dem Kaiserreich ein gefährlicher Gegner erwachsen: Serbien. Seit geraumer Zeit auf erfolgreichem Expansionskurs (in den letzten beiden Jahren hatte es in den zwei Balkankriegen sein Territorium verdoppelt) und militärisch auf dem neuesten Stand hatte es mit Russland auch noch eine mächtige Schutzmacht hinter sich. Der Antagonismus zu Österreich ging auf die Frage der Provinzen Bosnien-Herzegowina zurück. Diese hatte sich Österreich-Ungarn 1908 einverleibt – im diplomatischen Jargon sprach man von »Annexion« –, nachdem man die Provinzen 30 Jahre für das Osmanische Reich verwaltet hatte.

Für Serbien, das sich stets als Schutzmacht sämtlicher Südslawen betrachtet hatte und an einer Einigung aller südslawischen Völker unter serbischer Führung arbeitete, war die Annexion ein Affront. Ein Krieg konnte diplomatisch damals noch knapp verhindert werden, doch von jetzt an folgte eine Krise auf die andere. Österreich mobilisierte alle paar Monate unter großen Kosten Teile seiner Armee, Serbien gab im letzten Moment nach, breitete sich aber inzwischen auf dem Balkan weiter aus. In Wien stieg die Irritation über den unruhigen Nachbarn.

Ende Juni 1914 brach Thronfolger Franz Ferdinand also nach Bosnien auf. Er wollte Manöverübungen besuchen, schließlich war er »k. u. k. Inspektor der gesamten bewaffneten Macht«. Begleitet wurde er von seiner Frau, Herzogin Sophie von Hohenberg. Das Verhältnis zwischen Kaiser Franz Joseph und Franz Ferdinand, der nach dem Selbstmord Kronprinz Rudolfs zum nächsten Thronanwärter aufgerückt war, gestaltete sich schwierig. Der alte Kaiser hielt den Neffen von der Politik fern, doch Franz Ferdinand mischte sich hinter den Kulissen immer wieder ein. Von den künftigen politischen Plänen des Thronfolgers sprach man auch in Serbien. Sollte Franz Ferdinand Kaiser werden, würden die Südslawen der Donaumonarchie zu einem dritten Reichsteil – neben Österreich und Ungarn – erhoben werden. Das sollte sie immun machen gegen die Verlockungen des Erzfeindes Serbien.

Die Reise des Thronfolgers wurde von serbischen Nationalisten als Provokation aufgefasst. Der offizielle Empfang Franz Ferdinands in Sarajevo wurde für den 28. Juni 1914 festgelegt. Es gab Warnungen vor möglichen Attentaten, doch die Vorbereitungen der k. u. k. Behörden zum Schutz des Thronfolgers waren völlig unzulänglich – das haben nachträgliche Untersuchungen ergeben.

Thronfolger Franz Ferdinand

Als Erzherzog Franz Ferdinand erschossen wurde, war er 50 Jahre alt. Zum Zeitpunkt seiner Geburt deutete nichts darauf hin, dass er einmal Kaiser Franz Joseph auf den Thron folgen sollte. Franz Ferdinand war der Neffe des Kaisers, nach dem Tod von Kronprinz Rudolf wurde er der nächste Thronanwärter.

Das Verhältnis zwischen Kaiser Franz Joseph und Franz Ferdinand war gespannt. Vor allem über die morganatische Heirat des Thronfolgers konnte der Kaiser nicht hinwegsehen. Franz Ferdinand hatte die Ehe mit der böhmischen Gräfin Sophie Chotek durchgesetzt und damit gegen die habsburgischen Ehegesetze verstoßen. Protokollarische Schwierigkeiten und Kränkungen durch den Wiener Hof führten zu einem Rückzug des Thronfolgers. Im kaiserlichen Schloss Belvedere baute Franz Ferdinand seinen persönlichen Hofstaat und sammelte einen Kreis, bestehend aus seinen Vertrauten, um sich. Für seine künftige Herrschaft hatte Franz Ferdinand umfassende Reformen im Sinn. Der Thronfolger galt als Gegner der Kriegspartei unter den Militärs – doch ausgerechnet sein Tod sollte den Kriegstreibern einen Vorwand für den lang herbeigesehnten Schlag gegen Serbien bieten.

Die Uniform des Thronfolgers: Die Blutflecken sind auch nach 100 Jahren noch sichtbar

Das Attentat

Franz Ferdinand und seine Frau rollen im Automobil auf das Rathaus von Sara-jevo zu. An der Straße steht ein junger Mann. Plötzlich wirft er eine Bombe auf den Wagen des Erzherzogs. Er heißt Nedeljko Čabrinović und gehört zu einer Gruppe von acht jungen Studenten und Lehrlingen, alle Mitglieder der revolutionären Vereinigung »Junges Bosnien«, die einen Anschlag auf den Thronfolger geplant haben. Die Attentäter wurden vom serbischen Geheimdienst geschult und mit Waffen aus dem Armeelager ausgerüstet. Trotzdem sind sie Amateure, ohne jegliche systematische Ausbildung. Die Bombe, die Čabrinović geworfen hat, rollt am Auto vorbei und verletzt jene, die hinter dem Wagen folgen, sowie einige Passanten. Franz Ferdinand und seine Frau setzen ihre Fahrt zum Rathaus fort, entschließen sich dann aber, die verletzten Offiziere aufzusuchen – die im Vorfeld bekannte Fahrtroute wird deshalb kurzfristig geändert. Der Fahrer reversiert an der Ecke Appelkai–Franz-Joseph-Straße. An dieser Stelle steht der 19-jährige Gavrilo Princip, ein serbischer Mittelschüler. Völlig entgeistert blickt er auf den Wagen des Erzherzogs, der eben bremst. Princip hat geglaubt, dass das Attentat fehlgeschlagen und die Chance der Revolutionäre damit vertan war. Aufgrund des Routenwechsels hat er aber plötzlich sein Ziel genau vor sich. Gavrilo Princip tritt vor und feuert aus kurzer Entfernung zwei Schüsse auf Franz Ferdinand und dessen Frau. Wenige Minuten später sind beide tot.

Der Attentäter Gavrilo Princip versuchte nach dem gelungenen Anschlag erfolglos, sich selbst zu töten. Weil er zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig war, wurde er vom Gericht nicht zum Tod verurteilt, sondern zu einer 20-jährigen Kerkerhaft in der Kleinen Festung in Theresienstadt. Im April 1918 starb Princip in österreichischer Haft an Schwindsucht.

Historische Karte von Sarajevo: Die Route des Erzherzogs führte mitten durch die Altstadt

Die Nachricht von der Ermordung des österreichischen Thronfolgers verbreitete sich blitzschnell. Am Nachmittag desselben Tages wurde im Sanatorium Purkersdorf, einem Treffpunkt des Wiener Großbürgertums, ein Major, der zu Besuch bei seinen Verwandten in der Anstalt war, zum Fernsprecher gerufen. Nach dem Gespräch kehrte er in großer Erregung zurück und begegnete dem ärztlichen Direktor des Sanatoriums, dem Psychiater August Richter. Der Arzt erinnert sich, was ihm der Major zuflüsterte: »Denken Sie sich, was ich soeben von Wien für eine telefonische Nachricht bekommen! Der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin sind in Sarajevo von einem Serben ermordet worden!« August Richter schreibt in seinen Erinnerungen: »Ich hätte diese Kunde für eine Ausgeburt hirnverbrannter Fantasie gehalten, wenn nicht Überbringer und Quelle der Nachricht so ernst zu nehmen gewesen wäre!«3

Die Julikrise – das Versagen der Diplomatie

Die Nachricht von der Ermordung des österreichischen Thronfolgers schlug in den europäischen Staatskanzleien wie eine Bombe ein. Die politischen Kreise aller Länder verabscheuten offiziell die Tat und rechneten mit einem Vergeltungsschlag Österreichs gegen Serbien. Allerdings gingen die meisten Regierungen Europas von einem kurzen Balkankrieg aus – regional und zeitlich begrenzt.

Doch zunächst einmal tat sich für die Öffentlichkeit nichts – den ganzen Juli 1914 über war es verdächtig ruhig. Kaiser Franz Joseph unterbrach seinen traditionellen Sommeraufenthalt in Bad Ischl nicht, der deutsche Kaiser begab sich auf seine alljährliche Nordlandreise. Die obersten Heeresleitungen urlaubten demonstrativ und für alle sichtbar an bekannten Orten, der Chef des österreichischen Generalstabes Franz Conrad von Hötzendorf führte vor der heimischen Bergkulisse seine Geliebte spazieren. Frankreich und England wandten sich bereits wieder innenpolitischen Themen zu. Wien schien nicht zu handeln. Dahinter steckte Kalkül: Die Soldaten – meist Bauern – waren bei der Ernte. Das war wichtig, denn die Versorgung der Armee musste vor einer Mobilmachung gesichert sein.

»Wir alle hatten nun leider die richtige Empfindung, dass dieser Fürstenmord der Auftakt zu ferneren, furchtbaren Geschehen sein würde. Indessen verflossen die nächsten Wochen noch ruhig, wenn auch in einer gewissen dumpfen Bangigkeit.«4

Generalstabsarzt August Richter über die Wochen nach dem Attentat

Hinter den Kulissen ging es freilich alles andere als ruhig zu: Diplomaten, Politiker und Militärs der Donaumonarchie wollten die serbische Regierung für das Attentat zur Verantwortung ziehen.

Beißender Zynismus: Todesanzeige für Serbien – unterschrieben von den Entente-Mächten

Das europäische Gleichgewicht aus österreichisch-ungarischer und deutscher Sicht

Drahtzieher des Attentats war die Geheimorganisation »Vereinigung oder Tod« beziehungsweise »Schwarze Hand«. In Wien ging man davon aus, die serbische Regierung selbst stünde hinter dem Attentat oder sie hätte die Kontrolle über ihre Militärs verloren. Österreich hatte in den letzten Jahren immer wieder mit militärischen Maßnahmen gedroht, sich aber schließlich doch wieder davon abbringen lassen. Diesmal wollte man der Auseinandersetzung nicht mehr aus dem Weg gehen. Beim gemeinsamen Ministerrat am 7. Juli waren bis auf den ungarischen Ministerpräsidenten schließlich alle auf den Kriegskurs eingeschwenkt. Die Devise lautete: Jeder diplomatische Erfolg, selbst wenn er mit einer Demütigung Serbiens enden würde, ist wertlos. Nur eine völlige Niederwerfung Serbiens kann die dauernde Bedrohung der Monarchie durch Serbien beenden. Man formulierte deshalb ein derart scharfes Ultimatum an Serbien, dass mit einer Ablehnung fast zwingend zu rechnen war.

Das Ultimatum

Am 23. Juli 1914 stellte Österreich-Ungarn sein Ultimatum an Serbien, es war auf den 25. Juli, 18.00 Uhr, befristet. Die österreichische Regierung forderte als Konsequenz für die Ermordung des Thronfolgers von der serbischen Regierung die völlige Lossagung von der südslawischen Bewegung, die Säuberung der Armee, der Beamtenschaft und des Schulwesens von »österreichfeindlichen Elementen«, eine Unterdrückung der österreichfeindlichen Presse und die Auflösung von österreichfeindlichen Geheimorganisationen. Die serbische Regierung akzeptierte viele dieser Punkte – und versuchte damit ihre Kritiker zu entwaffnen. Serbien ging praktisch auf alle Punkte ein, die ein souveräner Staat akzeptieren konnte. Nur einen Punkt akzeptierte Serbien nicht: Österreich verlangte die Mitbeteiligung von k. u. k. Beamten an der Untersuchung des Attentats. Mit Hinweis auf seine Souveränität lehnte Belgrad diesen einen Punkt ab – wovon man in Wien von Anfang an ausgegangen war. Am 28. Juli 1914 um 11.00 Uhr erfolgte die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.

»Als unser Ultimatum an Serbien erfolgte, wusste ich, das bedeutet Krieg.«5

Generalstabsarzt August Richter

Sonderausgaben aller Zeitungen berichteten vom Attentat auf den Thronfolger

Kriegserklärungen und Bündnisse

Die Kriegserklärung Österreich-Ungarns löste einen fatalen Dominoeffekt aus, denn die Bündnissituation Europas führte nun zu einer Kriegserklärung nach der anderen.

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges waren die europäischen Großmächte in einem engen Bündnissystem miteinander verstrickt. Europa war außenpolitisch bereits in zwei große Interessensblöcke aufgeteilt. Auf der einen Seite standen die »Mittelmächte«, so genannt wegen ihrer geografischen Lage. Das Deutsche Kaiserreich, Österreich-Ungarn und Italien bildeten in der Mitte Europas von der Nordsee bis zum Mittelmeer einen großen Bündnisblock. Auf der anderen Seite stand die »Entente« (französisch: »Einvernehmen« oder »Vereinbarung«), ein Bündnisblock, bestehend aus Großbritannien und Frankreich im Westen und Russland im Osten.

Fantasiedarstellung der Propaganda – die Herrscher der Mittelmächte gemeinsam auf einem Bild: der deutsche Kaiser, der Herrscher des Osmanischen Reiches und der österreichische Kaiser, der bulgarische Zar, alle umrahmt von ihren Nachfolgern

Wilhelm II. und Franz Joseph I.: die Bündnispartner

Am Tag nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien gab Zar Nikolaus II. den Befehl zur Mobilisierung, zog diesen aber – nach einem Vermittlungstelegramm des deutschen Kaisers – wieder zurück. Weitere 24 Stunden später hatte das Zögern allerdings ein Ende: Nachdem die Militärs auf den Zaren Druck ausgeübt hatten, erfolgte am 30. Juli doch noch die russische Vollmobilmachung. Daraufhin erklärte der deutsche Kaiser am 1. August Russland den Krieg, zwei Tage später auch Frankreich. Am 4. August erfolgte bereits der Einmarsch der deutschen Truppen ins neutrale Belgien (aus militärischen Erwägungen, Stichwort: »Schlieffen-Plan«) – das war wiederum für Großbritannien der Grund, seinerseits dem Deutschen Reich den Krieg zu erklären.

Blankoscheck und Säbelrasseln?

Wie durch einen österreichisch-serbischen Konflikt ein Weltkrieg entfesselt werden konnte, welche Motive die einzelnen Staaten hatten, hat bereits Generationen von Historikern, Politikern und Publizisten beschäftigt. Auch wenn es heute schwerfällt, der Logik der damaligen Diplomatie zu folgen: Für Kaiser Franz Joseph stand die Glaubwürdigkeit seines Reiches auf dem Spiel. Das habsburgische 51-Millionen-Einwohner-Reich gehörte immer noch zu den europäischen Großmächten. Wenn es sich nicht einmal in der eigenen Region durchsetzen konnte, wie sollte es dann Respekt von den Großmächten erwarten dürfen? Österreich-Ungarn setzte im Juli 1914 den Krieg als Mittel der Politik ein, allerdings sollte es sich um einen zeitlich begrenzten lokalen Krieg handeln.

Teile der österreichischen Diplomatie sahen den Anlassfall Sarajevo als ideale Chance, deutsche Unterstützung auf dem Balkan zu erhalten – denn bis dahin hatte das Deutsche Kaiserreich die österreichischen Balkanprobleme nie ernst genommen. Der britische Außenminister war wiederum davon überzeugt, dass sich Wien niemals so weit vorgewagt hätte, hätte es sich von den deutschen Erwartungen nicht gedrängt gefühlt. Mit dem berühmten »Blankoscheck« des deutschen Bündnispartners als Rückendeckung, riskierte die Donaumonarchie einen Krieg, der ihre Möglichkeiten weit überstieg.

Franz Conrad von Hötzendorf, Generalstabschef der k. u. k. Armee und prominenter Befürworter eines »Präventivkrieges« gegen Serbien

Doch war es wirklich nur eine fatale Bündnisautomatik? Die Konflikte zwischen den Bündnisblöcken waren freilich schon seit Jahrzehnten angewachsen. Die Spannungen zwischen dem Deutschen Kaiserreich und Frankreich bestanden seit dem Deutsch-Französi- schen Krieg von 1870/71 und der Annexion von Elsass-Lothringen. Das deutsche Flottenbauprogramm hatte zu einem Wettrüsten mit Großbritannien geführt, das sich als traditionelle Seemacht vom Prestigeprojekt des deutschen Kaisers in die Enge getrieben sah. Die Annäherung des russischen Zarenreiches an Frankreich machte wiederum den deutschen Kaiser nervös, sah man sich doch nun von Feinden eingekreist. Die Franzosen halfen den Russen bei der Aufrüstung, und in Deutschland glaubte man, jetzt noch einem solchen Zweifrontenkrieg gewachsen zu sein, in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr.

Säbelrasseln war in der Politik an der Tagesordnung, und alle europäischen Staatsmänner haben 1914 bewusst mit dem Risiko eines großen Krieges, der von beiden Seiten als Verteidigungskrieg bezeichnet wurde, gespielt. Allerdings dachte dabei niemand an einen Weltkrieg, der vier Jahre dauern und zehn Millionen Tote kosten würde. Fatal war jedoch der bei allen Nationen vorherrschende Glaube an einen quasi schicksalshaften und »reinigenden« Krieg, der die festgefahrenen Fronten wieder neu ordnen würde.

Der Geist von 1914

Unmittelbar nach der Kriegserklärung Österreichs an Serbien erfasste beträchtliche Teile der Bevölkerung eine Kriegsbegeisterung und Euphorie, die als »Geist von 1914« zum Schlagwort wurde. Ein 16-jähriger Wiener Lehrling über Stimmen, die man bereits kurz nach dem Mord an Thronfolger Franz Ferdinand hören konnte: »Als der Mord in Sarajevo stattfand, war ich am WAC-Platz im Prater. Aber schon acht Tage später zog die Burgmusik unter Hoch- und ›Nieder mit Serbien!‹-Rufen unter den Klängen des Prinz-Eugen-Marsches in die Burg ein, alles war kriegsbegeistert.«6

Propaganda: Fröhliche Soldaten bei der Verlegung an die Front. Für viele ein schmerzlicher Abschied

Der Krieg wurde als reinigendes Gewitter, als Erlösung betrachtet, als hätten die Menschen ihn geradezu herbeigesehnt. Jeder wollte beim großen »Befreiungsschlag« dabei sein, die Massenhysterie wirkte ansteckend. Die Zeitungen und Bildkarten, die in enormer Zahl kursierten, zeigten die Rekruten, wie sie freudestrahlend an Bahnhöfen standen. Man war stolz, wenn man tauglich war, Untauglichkeit galt als Schande.