Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alianza Literaria (AL)

- Sprache: Spanisch

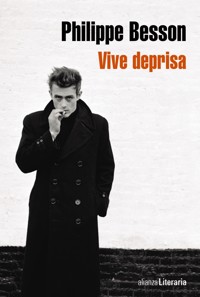

"Miradme bien. Quién sabe si mañana todavía estaré aquí..." Tímido e inquieto, miope de mirada hechizante, a James Dean le gustaba vivir deprisa: el día a día, su trabajo de actor, el amor..., y su pasión por las motos y los coches deportivos que le llevaron a encontrar la muerte, en septiembre de 1955, cuando sólo contaba veinticuatro años. Este joven de Indiana, inconsolable y pendenciero pero de un encanto irresistible, que no jugó al béisbol como quería su padre y se inició en la danza y la música alentado por su madre, se convirtió con sólo tres películas, dos estrenadas tras su muerte, en un icono de la juventud de todos los tiempos. Con la fluidez narrativa que caracteriza a Philippe Besson, en cuatro trazos esboza en esta novela coral y caleidoscópica el retrato íntimo e inédito del actor por medio de las voces de sus más allegados: desde sus padres y tíos, a las de profesores, agente, amigos, actores, amantes..., y el conductor contra el que se estrelló. A través de sus testimonios, como si se tratara de un documental cinematográfico, Besson hace aflorar esa parte desconocida del ser humano, compleja por sus contradicciones y ambigüedades. Así nos introduce en sus gustos, pasiones, amores, rebeldía, inquietudes... Su manera de acceder a Hollywood, su admiración por Marlon Brando y Montgomery Clift, su relación artística con Tennessee Williams, Elia Kazan y Nicholas Ray, su relación amorosa con Pier Angeli, la pasión que sintió por él Sal Mineo y la mutua aversión con Rock Hudson, su amistad con Elizabeth Taylor y Natalie Wood... La vida inalcanzable y agitada en suma de este icono intemporal, símbolo de la juventud eterna y rebelde, que se dio a todos sin pertenecer nunca a nadie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Philippe Besson

Vive deprisa

Traducido del francés por M.ª Dolores Torres París

Índice

Su madre, Mildred Dean, de soltera Wilson

Su tía Ortense Winslow

Su madre, Mildred Dean

Su padre, Winton Dean

Su madre, Mildred Dean

James Dean

Su tía Ortense Winslow

Su tío Marcus Winslow

James Dean

Su padre, Winton Dean

Su tía Ortense Winslow

Adeline Brookshire, profesora de arte dramático

Marvin Carter, vendedor de motocicletas

James Dean

Adeline Brookshire, profesora de arte dramático

Paul Weaver, entrenador de baloncesto

Elizabeth McPherson, profesora del colegio de Fairmount

James Dean

Su tía Ortense Winslow

Su padre, Winton Dean

Elizabeth McPherson, profesora del colegio de Fairmount

Gene Nielson Owen, profesora de arte dramático

James Dean

Bill Bast, meritorio

Isabel Draesemer, su primera agente

Rogers Brackett, publicista

James Dean

Rogers Brackett, publicista

James Dean

Jerry Lucci, propietario del Jerry’s Bar

Elizabeth Sheridan, bailarina

Rogers Brackett, publicista

Christine White, actriz

James Dean

Bill Bast, guionista

Tennessee Williams, dramaturgo

Jane Deacy, agente

Leonard Rosenman, compositor

Paul Anderson, actor

James Dean

Elia Kazan, director

Pier Angeli, actriz

Marlon Brando, actor

James Dean

Dennis Stock, fotógrafo

Su primo Marcus Winslow Jr., familiarmente Markie

Dennis Stock, fotógrafo

La prensa, al día siguiente del estreno de Al este del Edén

Nicholas Ray, director

Natalie Wood, actriz

Sal Mineo, actor

James Dean

George Stevens, director

Elizabeth Taylor, actriz

Rock Hudson, actor

James Dean

Donald Turnupseed

James Dean

Bibliografía

Créditos

Para S.

«Live fast, die young, and leave a goodlooking corpse.»

Knock on Any Door, WILLARD MOTLEY

«Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver.»

Llamad a cualquier puerta, WILLARD MOTLEY

Su madre, Mildred Dean, de soltera Wilson

Me morí el 14 de julio de 1940. Jimmy tenía nueve años.

Las madres no deberían morirse cuando sus hijos son tan pequeños. Deberían esperar un poco. Para que sus hijos no estén tan tristes. Para que no se cree un vacío que tal vez nunca puedan llenar.

Le juro que no lo hice a propósito. Me desperté un día y la enfermedad estaba allí. Cuando me di cuenta, era demasiado tarde. No pude evitarlo. Y me morí cuando él tenía nueve años.

Fíjese, mi madre también falleció cuando yo todavía era una niña. Cualquiera diría que en la familia nos gustan las desapariciones prematuras. En nuestra casa no llenamos los álbumes de fotos.

Podríamos haber tenido una buena vida. ¡Lástima! Con lo bien que había empezado.

Cuando conocí a Winton, el padre de Jimmy, yo tenía diecinueve años y acababa de llegar a Marion, en Indiana. Qué quiere que le diga, Marion no es gran cosa, una ciudad obrera, a 70 millas de Indianápolis, que vive de los yacimientos de gas y petróleo.

Yo había crecido en un pueblo vecino y decidí que ya era hora de largarse de allí. Y de dejar a mi padre, que se iba a casar de nuevo. Los viudos tienen derecho a rehacer su vida. Y los huérfanos a abandonar el nido.

Decían de mí que era una chica preciosa. No sabría decirle. Lo que recuerdo es que siempre sonreía. Sería una tontería no sonreír cuando tienes diecinueve años.

Enseguida encontré trabajo de dependienta en un drugstore. Al cabo de un mes, conocí a Winton. Fue en abril. En una región donde los inviernos son tan crudos, donde la nieve no se derrite en lodo hasta que por fin el termómetro se digna subir de los cero grados, no se puede estar de malhumor cuando vuelve a lucir el sol.

Me sentía un poco sola, no conocía a nadie y, de repente, aparece aquel chico rubio y de ojos azules. Yo estaba sentada en un banco a orillas del Mississinewa, pasando el rato, y él se acercó a mí. Sí, ya lo sé, así es como empiezan muchas historias. Me pareció algo torpe y más bien tímido. Más tarde, comprendí que era reservado, de esas personas encerradas en sí mismas. Me gustó al momento. Lo habría rechazado si hubiese sido uno de esos palurdos sebosos que te lanzan miradas lascivas al escote o de los de aquí te pillo, aquí te mato, que te dejan plantada a la primera de cambio.

Me dijo que tenía veintitrés años y que era protésico dental. ¡Figúrese! Un protésico dental. Me pareció un oficio serio. Eran tiempos francamente inciertos. No había manera de salir de la crisis, las fábricas cerraban en todas partes. Hubo gente que lo perdió todo de la noche a la mañana y nunca se recuperó. Otros se arrojaron por las ventanas dejando viudas e hijos inconsolables. Mendigos y delincuentes brotaban como setas. El país no iba bien. Pensé: con este hombre tendré seguridad.

Tal vez le parezca raro, pero sí, me dije todo eso, de repente, sentada en un banco del parque frente al río, mientras Winton me hablaba con dulzura. El viento alborotaba su cabello. Me apetecía pasar mi mano por encima de aquel remolino rubio. Es una buena señal que una mujer quiera acariciar el cabello de un hombre en el primer encuentro. Nos casamos tres meses después, en el juzgado del condado de Grant. El 26 de julio exactamente, con la escalinata de la iglesia bañada por el sol.

Entonces ya estaba embarazada de Jimmy.

Lo sé, las cosas iban muy rápido. Tal vez porque adivinábamos que tendríamos poco tiempo, que los mejores años no iban a durar, que no se nos concedería el regalo de la vejez. O simplemente porque hay que aprovechar el momento, sin pararse a pensar, igual que cuando mordemos una fruta, porque nos apetece, porque es apetitosa, o porque tenemos sed.

Winton acariciaba emocionado mi abultado vientre. A veces lo veía preocupado por el frenesí de nuestras vidas, pero se tranquilizaba al sentir al niño creciendo en mis entrañas. Yo amaba a aquel hombre por su delicadeza, por su ternura, por aquellos gestos suyos que los hombres generalmente reprimen. Amaba a aquel hombre precisamente por aquello que debió de costarle muchas burlas durante su adolescencia, porque lo veían enclenque, porque les parecía frágil. Trataba de imaginar lo que nuestro hijo tendría de él. Deseaba con todas mis fuerzas que heredase la claridad de su mirada. Y eso es lo que pasó. A veces hay que desear las cosas con mucha fuerza para que ocurran. O quizá lo que sucede es que nada puede resistirse al deseo de una madre.

Jimmy nació el 8 de febrero de 1931, a las dos de la mañana, en un apartamento que habíamos alquilado en la residencia Seven Gables. No tuve miedo durante el parto. Conocía mujeres que habían sufrido horriblemente, que me habían hablado de las violentas contracciones, de la impresión de que el vientre se desgarra, del agotamiento de un esfuerzo interminable. Sabía que podíamos perder al bebé, que esas cosas pasan, que había mortinatos, niños que nacían muertos, que se los ocultaban a sus madres llevándoselos lejos de ellas, que ni siquiera tenían el consuelo de verlos. También sabía que algunas mujeres morían en el parto, demasiada fatiga, demasiada pérdida de sangre. Bueno, pues yo no tenía ningún miedo. Estaba segura de que todo iría bien. Jimmy pesó casi cuatro kilos al nacer. El médico acercó su carita a la mía.

Era un bebé precioso, de tez muy blanca. Todas las madres piensan que su hijo es el niño más guapo del mundo, pero usted, que conoce la historia, no me negará que tengo razón. Todos los que lo vieron en sus primeros meses se quedaron impresionados por su belleza. Sonreía todo el tiempo y te miraba con aquellos ojos grandes e inquisitivos. Hay niños que tienen una gracia especial, Jimmy era uno de ellos. Y luego hay que reconocer que yo me desvivía por llevarlo como un primor.

En 1932 dejamos el Seven Gables para irnos a Fairmount, a unos quince kilómetros al sur de Marion. La familia de Winton procedía de ese pueblecito. La gente acude ahora en peregrinación, en busca de las huellas de mi pequeño Jimmy. Se me hace raro.

En Fairmount empecé a leerle cuentos a mi hijo. Los escuchaba sin pestañear. Una madre se fija en esos detalles. De repente, se quedaba mucho más tranquilo, como paralizado, como si lo hubiesen hipnotizado. Se me ocurrió un truco: cada vez que me hartaba de su llantina, de sus berrinches y sus mohínes, le contaba un cuento y la casa volvía a ser un remanso de paz.

También empecé a ponerle discos en nuestro fonógrafo. Siempre me ha gustado cantar. Tenía una bonita voz, todo el mundo decía que cantaba muy bien. Jimmy me acompañaba lo mejor que podía en mis gorgoritos. Tenía tres o cuatro años y ya apuntaba maneras.

Y luego lo inscribí en una clase de claqué, una de las actividades que ofrecían en la escuela. Allí se encontraba a sus anchas. Era muy pequeño todavía, pero sus profesores no escatimaban elogios, asegurándome que sus aptitudes eran excepcionales. Nunca dudé de sus dotes. No me sorprendió en absoluto que finalmente se decidiese por una carrera artística. Si hubiera estado viva cuando se peleó con su padre por estudiar arte dramático, lo habría apoyado. ¿De qué iba a servir ir en contra de su naturaleza?

Mi marido, ya entonces, no veía con buenos ojos el tiempo dedicado a los cuentos, las canciones, la danza. Insistía en que era mejor enseñarle a jugar al béisbol (quizá temía en secreto que su hijo heredase su propia sensibilidad, que tanto le había hecho sufrir en su infancia). Todos los niños estadounidenses hacían lo mismo, jugar al béisbol. No creo que eso haya cambiado. Jimmy no se negaba a jugar, pero perdía la pelota tantas veces que Winton se enfadaba, convencido de que lo hacía a propósito, y me culpaba por haber alejado a nuestro hijo de las saludables alegrías del ejercicio físico y el deporte. En realidad no estaba resentido conmigo, en el fondo, me dejaba hacer y, por otra parte, él se ausentaba con frecuencia, ocupado con su trabajo. Aun así, como no las tenía todas consigo, lo llevó al centro médico y allí le diagnosticaron una severa miopía. Nos dijeron que tendría que usar gafas durante toda su vida.

Tiene gracia, porque las chicas se vuelven locas con las fotos en las que Jimmy lleva gafas. Según ellas, le dan un toque muy mucho más sexy. ¡Por el amor de Dios! ¿Pero no se dan cuenta de que no era por coquetería, que no veía tres en un burro, que no las habría visto a cinco metros si hubiese salido sin sus gafas?

De todas formas, Jimmy estuvo delicado de salud en sus primeros años. Sufrió de anemia, sin que supiésemos nunca por qué. Algunos días, se sumía en una especie de languidez que me asustaba un poco. Sus ojos se volvían vidriosos, había una flojedad en todos sus movimientos, una especie de debilidad general, como si la vida lo hubiese abandonado. La mayor parte del tiempo era un terremoto, un niño lleno de vitalidad, por lo que verlo así, como ausente, me deprimía muchísimo. No sé si ésa fue la causa de los insomnios que sufrió después, esas prolongadas vigilias seguidas por breves momentos de abatimiento, que impresionaban a cuantos lo rodeaban.

Padecía frecuentes hemorragias nasales que surgían en cualquier momento, sin avisar. De repente, se llevaba la mano a la nariz y trataba de contener el chorro de sangre que se le escapaba a borbotones. Echaba la cabeza hacia atrás y todavía era peor. Yo acudía con trapos y pañuelos, hasta que por fin se le pasaba. Eran pequeños sustos, como si quisiese probar la fuerza de mi amor.

Afortunadamente, empezó a mejorar cuando nos mudamos a Back Creek. Ortense, la hermana mayor de Winton, se había casado allí, diez años antes, con un hombre encantador llamado Marcus. La granja de los Winslow era estupenda. Nos instalamos en un bungaló de su propiedad. Y, de inmediato, me di cuenta de la metamorfosis de Jimmy. Cuando miro hacia atrás, me parece increíble. Lo veo con su pantaloncito de peto, jugando al escondite en los campos de maíz, cuyas mazorcas eran más altas que él; o divertirse espantando a las vacas, bien protegido detrás de la empalizada; o corriendo por caminos polvorientos, con su prima Joan, una chiquilla no mucho mayor que él. ¡Estaba tan vivo, tan alegre, tan lleno de energía! Creo que fue feliz en aquella granja. Winton tomó la decisión acertada cuando volvió a enviarlo allí, inmediatamente después de mi muerte.

De hecho, fuimos felices en Fairmount.

Y todos abrigamos la esperanza de que la felicidad durará para siempre, ¿no es cierto? Pero un día hay que irse de nuevo.

En 1936 Winton aceptó un puesto en el Centro de Excombatientes de Los Ángeles, el llamado Hogar de los Veteranos Sawtelle. El gobierno reclutaba protésicos dentales. Era una gran oportunidad para su carrera. Así que hicimos las maletas y nos fuimos a California.

Me daba mucha pena dejar Indiana, y, sobre todo, renunciar a aquella vida sencilla y saludable que nos habíamos forjado. Nunca había puesto un pie fuera del estado, así que aquella marcha era como un exilio. Sin embargo, decidí tomármela como una aventura. De modo que me animé diciéndome: dejamos las interminables llanuras del Medio Oeste y los inviernos fríos y lluviosos por las orillas del océano Pacífico, donde disfrutaremos de sol todo el año. Supondrá un gran cambio para nosotros. La vida ha de ser así, hecha de rupturas, de cambios, de novedades, si no quieres caer rápidamente en el en el hastío, en la rigidez.

Las mujeres de Indiana, que nunca se van porque para ellas irse es algo impensable, que se aferran a la tierra, que tienen los pies en el suelo, que se ocupan de sus maridos como si los aliviasen de una pesada carga, nunca entendieron mi interés por conocer otros lugares. Observaron mi leve disgusto al independizarme de los Winslow, a los que queríamos tanto, y luego esa última mirada teñida de nostalgia hacia los lugares donde había crecido, pero se sorprendieron, por no decir algo peor, de mi entusiasmo por recorrer cientos de kilómetros para ir a un estado donde el calor es asfixiante, que es famoso por sus playas abarrotadas de gente y por su degradación. Excusaba decirles nada, explicarles nada. ¿Para qué?

De todos modos, regresé cuatro años más tarde. En un ataúd.

¿Qué pensaron entonces? ¿Que tenía lo que me merecía? ¿Que siempre pagamos el precio de nuestros errores? ¿O bien experimentaron un sentimiento de culpa, arrepintiéndose por haberme juzgado mal, comprendiendo, aunque demasiado tarde, que tenía que vivir más deprisa que ellas porque disponía de menos tiempo?

Nos instalamos en Santa Mónica, donde alquilamos un bungaló. Había una palmera en el jardín delantero. Era la primera vez que veía una palmera.

En Santa Mónica todo me pareció exótico. En primer lugar, jamás habría imaginado que hubiese colinas. Se detienen casi donde comienza el océano. Terminan en acantilados.

Vivíamos justo después de Pacific Palisades, a unos veinte minutos de Hollywood y de Beverly Hills. Era como en un sueño. Como si hubiésemos entrado en una película.

Y estaba la playa, por supuesto. Playas interminables. Los habitantes de Los Ángeles van allí de fin de semana. Es una especie de trashumancia. Al principio nos sorprendió. Y después nos acostumbramos.

A Jimmy le encantó la playa nada más verla. ¿A qué niño no le gustarían kilómetros y kilómetros de arena fina donde jugar, y olas y olas para saltar? Pero no estaba particularmente impresionado con la proximidad de la meca del cine, como han dicho algunos. Era un niño absolutamente normal, con los gustos propios de su edad. Por muy precoz que haya sido, su vocación no nació en ese momento. La gente inventa historias sensacionalistas. Y nosotros simplemente nos limitamos a vivir el día a día.

Matriculamos a nuestro hijo en la Brentwood School y luego en la escuela primaria McKinley, donde estudió durante tres años. Era un alumno aplicado, serio, concienzudo. Daba la impresión de tener que esforzarse más que los demás, que se burlaban de su acento del Medio Oeste y de su pinta de pueblerino. Él no trataba de ser como ellos, eso es todo, no era su estilo tratar de parecerse a nadie. Quería ser él mismo, fiel a sus orígenes, pero, claro, a veces intentaba impresionar a sus compañeros de clase para acabar con sus burlas y sus provocaciones.

Con el corazón en la mano: me gustaba que mi hijo fuese diferente. No me habría gustado que fuese como los demás. Le veía aptitudes, lo encontraba singular. Creía que todas las madres eran como yo, que ven en sus hijos lo que otros no ven, y los animan a destacar, a desarrollarse. Me di cuenta de lo equivocada que estaba. Pero en fin, para mí era de lo más natural encauzarlo hacia las asignaturas artísticas, por ejemplo. Fui yo quien le aconsejó que hiciese claqué. Y quien lo animó a tocar el violín: le pagaba clases particulares a espaldas de su padre, lo confieso. Me decía a mí misma: mi hijo será músico o bailarín. Será lo que quiera ser. Lo que sea, con tal de verlo feliz.

Nuestro pasatiempo favorito, de Jimmy y mío, consistía en improvisar obras de teatro. Habíamos construido un escenario en miniatura, yo hacía los figurines y cosía los trajes. Era estupendo inventar historias y recitarlas ante un público imaginario. No sabía que ese juego estimularía en él, mucho más tarde, el irresistible deseo de ser actor; pero me siento orgullosa si mi influencia ha sido determinante en su vocación.

A veces pienso: si no hubiera despertado en él esa pasión, si no hubiese optado por esa profesión, si no se hubiese hecho famoso de la noche a la mañana, no habría muerto brutalmente, en la flor de la vida, en plena gloria. No habría podido permitirse el lujo de comprar ese maldito coche, no habría tenido el accidente. Pero tampoco me siento culpable. Nadie puede escapar a su destino. El suyo era ser una estrella y cruzar el cielo como un cometa.

Su tía Ortense Winslow

Las malas lenguas afirman que mi cuñada Mildred era una madre muy excéntrica. Demasiado alegre, demasiado caprichosa, demasiado permisiva con su hijo. Y luego, ¡esa manía suya de enseñarle a bailar! ¿Acaso quería convertirlo en una niña? Las gentes de aquí, que no han visto más que barro y aire libre, que son recios y de pocas palabras, consideran que un niño debe ser criado como un niño, acostumbrarse rápidamente a los trabajos de la granja, conocer el ganado, hacer deporte, gastar energías. Y no los sacas de que una madre, una verdadera madre, sabe estar en su lugar. Miraban a Mildred con malos ojos. Pensaban que todo aquello iba a acabar mal. Estoy segura de que el día del accidente, en lugar de compartir el dolor con sus deudos, se dijeron que tenían razón, que no era ninguna sorpresa para ellos. No sintieron ninguna pena.

Su madre, Mildred Dean

Los momentos felices no duraron. Algunos han hablado de maldición. Quizá. No lo sé.

Me consuelo diciéndome que fueron nuestros momentos, eso es todo. Ese tiempo compartido, que fue tan corto, era el que nos había sido destinado. Estaba escrito que no envejeceríamos juntos. Toda nuestra vida se reduce a unos pocos años. Pero cuántos no llegan a viejos sin haber sido felices jamás. Cuántos no se mueren de aburrimiento porque no saben qué hacer con sus vidas. Nosotros, por lo menos, escapamos a esa abominación.

En el verano de 1938, de la noche a la mañana, sentí unos terribles dolores en el vientre. Al principio no me preocupé. Nunca había tenido problemas de salud y no me hacía ninguna gracia ir al médico. Pero los dolores persistieron, se agravaron, algunas noches eran insoportables, y yo mordía la almohada para que Winton, acostado a mi lado, no se diese cuenta de nada.

Perdí peso rápidamente. Las leves curvas que tenía desaparecieron en pocas semanas. Mi vientre se hundió. Se me notaban las costillas. Winton se asustó y fui al médico.

Las radiografías revelaron un cáncer de útero. Recuerdo haber experimentado un profundo sentimiento de vergüenza cuando me comunicaron el diagnóstico. No pensé en la muerte, en la posibilidad de que estuviese próxima. Me dije, porque era una ignorante, ¿cómo he podido contraer una enfermedad como ésta? No he cometido ningún pecado. Ningún desliz. ¿Por qué semejante castigo? Temí las habladurías, no quería que las burlas alcanzasen a mi marido. Mi reacción instintiva fue ocultar la verdad. Guardármelo todo para mí. En lo que menos pensé fue en combatir el mal.

Y, por supuesto, no le expliqué nada a mi querido Jimmy. Un niño de siete años es incapaz de entender que su madre esté gravemente enferma. Me decía a mí misma: hay que guardar las apariencias, y eso es exactamente lo que hice.

Algunos días, sin embargo, era difícil: me consumía a ojos vistas. Jimmy tenía que notar forzosamente que ya no era la misma, que no estaba alegre, ni tampoco disponible; que no podía hacer muchos esfuerzos; que debía renunciar a algunos de nuestros juegos. Se dio cuenta de que mis rasgos se afilaban, que caminaba más despacio, más insegura, que las crisis violentas me obligaban a permanecer en cama durante semanas, que su padre y yo íbamos y veníamos del hospital, que nuestras conversaciones habían cambiado, hasta convertirse en murmullos, en secretos detrás de las puertas cerradas. No me hizo ninguna pregunta, y esa falta de curiosidad me consolaba; me convencí de que Jimmy había entendido que yo estaba en peligro.