Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

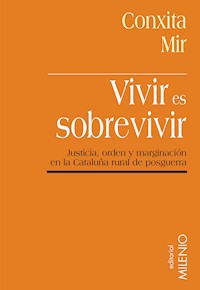

- Herausgeber: Milenio Publicaciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Minor

- Sprache: Spanisch

Trabajo que se adentra en el vivir cotidiano de una sociedad rural de posguerra, a partir del estudio del control político, económico o moral. Contempla asimismo diversos aspectos de la violencia franquista, la función de la iglesia y la represión militar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 635

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vivir es sobrevivirpretende adentrarse en el vivir cotidiano de una sociedad rural de posguerra, a partir del estudio del control político, económico o moral desplegado por la justicia franquista. Atendiendo tanto al impacto de la jus-ticia militar como de la civil, el libro nos introduce en el ámbito de las relaciones entre poder y sociedad, asimismo contempla diversos aspectos de la violencia política franquista, algunos de ellos aún poco estudiados. El fenómeno del suicidio, la protección de la familia o la situación de la mujer, por ejemplo, se investigan en el contexto cotidiano de miseria y control social que acompañó la construcción del nuevo régimen, que afectó especialmente a los grupos marginales, protagonistas especiales en esta historia. Se aborda, también, la función política de la Iglesia a través de las actitudes mostradas por los clérigos rurales ante las solicitudes de información de las autoridades. Y se analiza el carácter de la represión militar en un pueblo de la Cataluña interior, a fin de conocer un poco más la dimensión pública y privada del proceso represivo, ya sea a partir de los comportamientos de los nuevos poderes locales o de las redes familiares y vecinales de colaboración con los mismos.

Conxita Mir(1952) es catedrática de historia contemporánea en la Universidad de Lleida. En sus primeros trabajos se ocupó del estudio del caciquismo político y los comportamientos electorales observados en Cataluña durante la Restauración monárquica y la Segunda República. Desde hace unos años centra su atención en el análisis de la violencia política y el control social durante el franquismo, recurriendo sobre todo a la información que proporcionan las fuentes judiciales civiles y militares de la época. Entre sus publicaciones destacanLes eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923,conjuntamente con A. Balcells i J. B. Culla (Barcelona, 1982);Caciquisme polític i lluita electoral, Lleida 1890-1932(Barcelona, 1985);Actituds polítiques i control social a la Cata-lunya de la Restauració, 1875-1923,edición (Lleida, 1989);Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945,coedición (Lleida, 1994), yRepressió econòmica i franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida(Barcelona, 1997), obra colectiva coordinada por la autora.

© Conxita Mir Curcó, 2000

© de la edición impresa: Editorial Milenio, 2000

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida

www.edmilenio.com

Primera edición: abril de 2000

ISBN: 84-89790-88-4

DL L 284-2000

Impreso en Arts Gràfiques Bobalà, SL

Printed in Spain

© de la edición digital: Milenio Publicaciones, SL, 2013

www.edmilenio.com

Primera edición digital (epub): abril de 2013

ISBN (epub): 978-84-9743-545-1

Conversión digital: Arts Gràfiques Bobalà, SL

www.bobala.cat

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

A Laura, que ahora tiene once años,

con la esperanza que comprenda,

más pronto que tarde,

por qué la historia debe ser escrita.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

Notas

PRIMERA PARTE. LA SOCIEDAD INTERVENIDA, JUSTICIA CIVIL Y CONTROL SOCIAL

Estampas posbélicas

Otras víctimas de la guerra

La vulnerabilidad de la población penal

A merced de la intimidación

La extorsión desde las filas del régimen

Negarse a vivir o el suicidio como autoexclusión

La falacia de los recuentos

El suicidio en un universo rural

Una causa política: el “temor de condena”

La indigencia como motivo de suicidio

El control de la disidencia

Los resortes del antifranquismo en la clandestinidad

La resistencia en la cárcel

La detención de un grupúsculo socialista

La caída de una célula comunista

Atajando el “virus del separatismo”

La precariedad organizativa del catalanismo

La azarosa trayectoria de un “separatista católico”

El poder receloso

Palabras capturadas

Cartas intervenidas

La penalización de la protesta lúdica

La autoridad contestada

La requisa de armas

Evasiones y fugas

La custodia de las creencias

Las fricciones en el bloque de poder franquista

Falangistas investigados

Vicisitudes carlistas

Penumbras de exilio

La regulación del hambre

En busca de la subsistencia

El medrar como práctica

La picaresca como medio

La moralidad intermediada

La tutela de la vida familiar

La protección de la infancia

La criminalización del aborto

La salvaguarda del decoro

El estigma del adulterio

La prostitución encubierta

La preservación de la honestidad

El recato como norma

La extorsión sexual en una sociedad custodiada

Intimidaciones e impunidades

Notas

SEGUNDA PARTE. CLERO Y JUSTICIA. LA FUNCIÓN POLÍTICA DE LOS PÁRROCOS RURALES

Entre la obligación y la devoción

Las actitudes ante el deber de informar

Los informes inculpatorios

Inculpaciones colectivas

Manifestaciones intransigentes

Los informes exculpatorios

Favor por favor

Avales especiales

Defendiendo a gente de orden

Percepciones contrastadas de la política local

En defensa del feligrés

Política y moral a través del lenguaje de los informes parroquiales

Notas

TERCERA PARTE. JUSTICIA MILITAR Y SOCIEDAD CIVIL

El consejo de guerra contra un dirigente marxista: Santiago Palacín Nadal, militante del POUM

Los eslabones de una biografía política

Testigos al habla: el perfil inculpatorio

Una imagen contrastada: avales exculpatorios

La represión militar en un pueblo de la Cataluña interior

La dimensión pública y privada del proceso represivo

El valor de los avales

En busca de culpables

Algunos aspectos de la colaboración civil en la represión militar

La toma de declaraciones a los procesados

Del luto al compromiso político: las redes familiares de implicación en la represión

Notas

RECAPITULACIÓN. LA ARTICULACIÓN DEL CONSENSO, ENTRE LA REPRESIÓN POLÍTICA Y EL CONTROL SOCIAL

AGRADECIMIENTOS

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones

INTRODUCCIÓN

La única manera de escapar al abismo

consiste en observarlo, medirlo, sondearlo y bajar a él.

CesarePavese

Para muchas personas, la década de los noventa del siglo que acabamos de traspasar es la de la recuperación de la memoria. Así lo atestiguaba no hace mucho Josefina Aldecoa, escritora de la generación literaria de los cincuenta que comenzó a rebuscar en los recuerdos que la trasladaban a los años de la guerra civil y la posguerra, justo en los inicios de esta década, cuando, en su opinión, el olvido voluntario respecto a este período histórico, consensuado en los años de la transición democrática, comenzaba a ser transgredido.1 La profusión de memorias, de libros de recuerdos, entrevistas literalizadas, relatos históricos o incursiones de jóvenes periodistas en las realidades de la guerra y de la dura posguerra constituyen un ejemplo fácilmente corroborable con un breve recorrido por alguna buena librería. Aunque bien es verdad que esta situación no debe hacer olvidar que, desde el mismo desenlace de la contienda, han sido muchas las voces de dentro y de fuera del país que han luchado con su pluma contra los peligros del olvido. Por todo lo cual, transcurridos ya más de sesenta años desde el final de la guerra, lo que se recupera es, en palabras del historiador Jacques Le Goff, la “normalización de la memoria”. Es decir, la asunción de un pasado, reescrito a la luz de unos recuerdos expresados sin cortapisas, ahora al abrigo de las nuevas investigaciones que han ido surgiendo a partir de la consulta a nuevas fuentes informativas hasta hace poco inaccesibles, que permiten abordar cuestiones durante años censuradas por imposición oficial o por la propia voluntad de quienes decidieron olvidar. Conocer para comprender es, como se ha insistido tantas veces, la tarea que todavía queda pendiente.2 Estas páginas, pensadas para ahondar en este cometido, son fruto del trabajo que desde hace unos años venimos desarrollando sobre la historia social del poder franquista. Y lo hacemos a partir del análisis de las prácticas judiciales desplegadas en las comarcas rurales de la Cataluña interior, las tierras de Lleida, por aquel entonces las menos desarrolladas de todo el territorio catalán.3

Con este libro queremos abundar en el conocimiento de las relaciones que se establecieron entre el Estado y la sociedad, así como en las respuestas dadas por la población, especialmente por las clases menos favorecidas, para sobrevivir a la miseria, la exclusión social y la represión. Por ello esta obra constituye a su vez una aproximación a la vida cotidiana de las clases populares y a la marginación social de posguerra desde el ángulo de la violencia política ejercida por el poder judicial como instrumento importante de represión política y control social.4 Nuestra voluntad ha sido, también, atender estos aspectos, en lo que tienen de explicativo en relación a los mecanismos articuladores de cohesión en torno al régimen, ya sea a través de la desmovilización o mediante la colaboración activa.

En el recorrido previsto, nos hemos fijado ante todo en los aspectos relacionados con la intervención sistemática del poder sobre la cotidianidad, incluso sobre la privacidad más íntima de las personas, gracias a las posibilidades que nos ofrece el estudio de los sumarios militares, así como las causas civiles abiertas entre 1939 y 1952, considerando siempre que tanto la represión como el control social fueron elementos fundamentales de la nueva realidad alrededor de los cuales se fue edificando el consenso que el régimen precisó para consolidarse tras una primera fase de imposición por el terror.

Los diferentes planos de análisis barajados toman en cuenta, en primer lugar, el papel desempeñado por los tribunales civiles, puesto que su actuación —seguida a partir de los cerca de 8.000 sumarios incoados a lo largo de esta primera dècada— permite observar hasta qué punto se llegó a fiscalizar la vida de las personas en todas sus manifestaciones.

Explorar buena parte de estos expedientes ha supuesto, como hemos indicado, recuperar la historia vivida por los grupos sociales más marginados del espectro social, del modo que nos enseña la tradición de la historia social británica y alemana en el momento de abordar el estudio de lo cotidiano, intentando comprender cómo se desenvuelven, desde abajo, desde la vida de los protagonistas anónimos, las relaciones entre el Estado y la heterodoxia individual, en un contexto difícil, como lo fue la posguerra española, cuando cada uno actuaba preocupado por cubrir prioritariamente las necesidades más vitales para sobrevivir a las penurias de la subsistencia, pero también a las exigencias que imponían las nuevas formas de convivencia que dieron pie a un nuevo sistema de relaciones personales, fruto, entre otras cosas, de las diferentes percepciones y consecuencias que tuvo el conflicto bélico y su resolución.

Por lo que respecta al escaso desarrollo que todavía tiene en España el estudio de la justicia penal, atendida más por antropólogos o histo-riadores medievalistas y modernistas que por contemporaneistas, la situación se va corrigiendo paulatinamente en el caso de las relaciones entre justicia y contestación social durante el siglo XIX y primeras décadas del xx5 y máxime en relación con la justicia represiva de los años del franquismo. Todavía avanza con lentitud el proceso de consolidación de una tradición ya establecida en otros países, como por ejemplo Francia, en donde existen, desde mediados de los setenta —especialmente a raíz de los trabajos de Michel Foucault—, líneas de investigación sobre los grupos sociales situados en los márgenes de la sociedad: pobres, presos, prostitutas —las tres pes—, más habitualmente tomados en consideración.6

Es posible que el hecho de que la mayoría de los investigadores españoles no se hayan interesado en las fuentes judiciales penales obedezca, en buena medida, a la convicción, quizás un tanto precipitada, de que la actuación de la justicia civil fue irrelevante en unos momentos en que la jurisdicción militar llevaba el peso de la represión política.

Sin duda, los tribunales civiles perdieron prerrogativas a favor de las jurisdicciones especiales, que se ocuparon de castigar a todo aquél que se atreviera a carcomer alguna de las cuatro patas del franquismo de primera hora: autoridad, credo, moral y economía. Pero ello no ha de suponer la pérdida de una buena oportunidad para abordar mejor el estudio sobre el control social de la vida cotidiana, incluso de la privacidad, especialmente cuando la utilidad historiográfica de estas fuentes judiciales se ha podido corroborar fehacientemente.7 En cualquier caso, la aproximación que hemos podido realizar a los expedientes incoados en la provincia de Lleida por la justicia civil, nos ha hecho ver que una historia completa de nuestro pasado reciente no puede eludir estas fuentes —a pesar de su subordinación fáctica al poder militar—, tanto por el tipo de asuntos que cayeron bajo su competencia, como por la inmensa cantidad de información, a veces de carácter único e irremplazable, que se puede obtener sobre los avatares de la vida cotidiana en la sociedad civil de la posguerra. Por otra parte, si consideramos la evolución seguida desde el final de la guerra hasta los años sesenta, vemos que no deja de producirse un incremento sostenido de la actividad de la jurisdicción civil, de tal manera que, a medida que los tribunales militares y especiales aplicaban una represión más selectiva, aumentaban los casos dilucidados por la justicia ordinaria.

Extendiendo la mirada sobre la organización de la convivencia cotidiana de posguerra desde un nuevo plano, nos detenemos en conocer las actitudes que la Iglesia, como fuerza viva local, sostuvo ante las prácticas represivas desencadenadas desde la coacción legal. Ello nos ha conducido a ver cuál fue el comportamiento observado por los párrocos a la hora de emitir los informes que les fueron reclamados —junto a alcaldes, Guardia Civil i Falange— por los tribunales de responsabilidades políticas, los únicos que lo hicieron por sistema, sobre las actividades sociopolíticas de sus vecinos, feligreses o no, que eran juzgados por actuaciones llevadas a cabo durante la República.

El recorrido por los informes emitidos para los casi 4.000 sumarios incoados por responsabilidades políticas en las comarcas leridanas, permite ver no sólo la actitud del clero ante el nuevo orden, sino también las filias y fobias de sus miembros, más propias de unos hombres resentidos por la persecución padecida, sin duda cierta y descarnada, que de una institución que proclama el perdón como principio doctrinal. Como es bien sabido, la Iglesia tomó partido en el momento de reempren-der la normalización del vivir diario, y lejos de estar por encima de las divisiones sociales se implicó de lleno en las mismas, convirtiéndose en un elemento clave en la organización de la convivencia, durante tanto tiempo ajena a la reconciliación.

En suma, hemos procedido al análisis monográfico de los informes de los curas rurales —aspecto prácticamente sin tratar con una cierta sistemática en nuestra historiografía más reciente, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en el conocimiento de la represión franquista— porque el nacionalcatolicismo como ideología del Estado, afectando de forma trans-versal a toda la sociedad, tuvo especial repercusión en el mundo rural, adonde el franquismo afianzó más rápidamente su dominio, gracias a la aplicación de un sistemático y riguroso control político, social y moral, que resultó mucho más eficaz que lo que pudo ser en un contexto urbano, adonde la sostenida reavivación de las brasas del recuerdo de la guerra tuvo como antídotos el anonimato y el exilio interior y, hasta el punto que fue posible, la clandestinidad.

Y puestos en la tarea de desbrozar los distintos niveles de incum-bencia con la nueva realidad social impuesta por el franquismo, nos detenemos finalmente en el impacto de la justicia militar, la impartida a través de los consejos de guerra sumarísimos, con el objeto de intentar ver cómo la represión se convirtió en un ritual de iniciación política para los colectivos sociales que se cohesionaron alrededor del régimen, a través de la implicación directa en las prácticas represivas sobre los vencidos y sus allegados.8 Conscientes de las múltiples posibilidades de análisis histórico que ofrecen estos sumarios, hasta hace bien poco vetados a los estudiosos, optamos por utilizar sólo una parte de la inmensa información reunida en los mismos. Nos fijamos con preferencia en aquellos aspectos que nos permiten aproximar mejor el grado de implicación de la sociedad civil en el proceso represivo, y, en consecuencia, en la configuración del consenso que el régimen precisó para consolidarse.

Analizamos en primer lugar el consejo de guerra sumarísimo incoado a un dirigente del POUM, un personaje peculiar y bien conocido por estos parajes, ex seminarista, profesional de la política, especialista en temas agrarios y paladín máximo del discurso anticlerical en los mítines del partido. La elección de este caso obedece al hecho de que un recorrido por el expediente que se tramitó permite construir una imagen ignorada por muchos de los que fueron correligionarios del procesado, del cual casi se perdió toda pista una vez finalizada la guerra. Sin duda su caso constituye un ejemplo singular de las vicisitudes por las que a menudo transcurre la recuperación de la memoria colectiva.

En segundo lugar tomamos como ámbito de análisis una localidad en la que la ruptura social padecida durante la guerra y la posguerra fue expresión de enfrentamientos de largo alcance, apenas superados con el transcurso de los años. La selección de dicho municipio se ha basado en los conocimientos que sobre el mismo nos procuran trabajos previos sobre la evolución de los comportamientos políticos y sociales observados a lo largo de la Restauración, la Segunda República y la Guerra Civil, junto a la posibilidad de acudir a la historia oral, herramienta básica —presente a lo largo de toda la obra y no sólo en esta parte de la misma— a la hora de contrastar fuentes o recabar información complementaria.9 La localidad escogida, de unos 2.500 habitantes según el censo de 1940, pertenece a una de las zonas de Cataluña con mayor conflictividad durante estos años de guerra y revolución, momento histórico en el que, sin duda, aquí como en otros muchos lugares, se desbordaron viejos recelos y conflictos largamente incubados en el seno de las comunidades locales. En cuanto al municipio en cuestión, ningún otro de las comarcas de Lleida con dimensiones demográficas comparables le alcanzó en los índices de violencia política que en el mismo se registraron.10 Del mismo se han consultado exhaustivamente más de cuarenta sumarios militares.11

Vemos, pues, que el ámbito territorial escogido para desarrollar nuestra investigación parte de un nivel superior, las tierras de la Cataluña interior —las once comarcas de la antigua división territorial de la provincia de Lleida— para descender, por lo que respecta a la comprensión de la actuación de los tribunales militares, al ámbito municipal y al caso particular. Creemos que la interrelación de los tres niveles señalados constituye, a nuestro entender, un buen laboratorio para el historiador, puesto que las tierras de Lleida, por su carácter de comunidad rural heterogénea, proporcionan un contexto ideal para el estudio de los efectos sociales que se derivaron de los esfuerzos que realizó el nuevo régimen por imponerse a una población que, en gran parte, se suponía hostil. A la vez, se ha de insistir en que si bien es cierto que la necesidad de sobreponerse de los efectos de una rígida vigilancia forzó en todas partes la división entre una minoría cada vez menos dispuesta a la resistencia y una mayoría cada vez más abocada al silencio, no lo es menos que los efectos coercitivos de nueva realidad social se autoalimentaban en muchos pueblos de la propia idiosincrasia del ámbito rural.

Abundando en los aspectos metodológicos, hemos de señalar que, en cada una de las tres partes que componen la obra, se ha optado por acudir al estudio de casos porque tenemos el convencimiento de poder avanzar en la comprensión global del fenómeno violento a partir de realidades muy concretas, las únicas que permiten captar las relaciones interpersonales que estuvieron en la base de los comportamientos sociales articulados alrededor de las prácticas represivas de posguerra.

Ello comporta no pocos riesgos. Por un lado primar el aspecto descriptivo, que es el tono que conscientemente se ha querido dotar a la obra, dirigida tanto al ámbito académico como a un público más amplio, presumiblemente interesado por estas cuestiones. Por otra parte, recurrir al estudio de casos presupone una selección que aparece inevitablemente mediatizada por las inclinaciones personales de quien ha de bucear entre la información que posee. Quizá conscientes de los peligros que ello implica, se ha dejado hablar a menudo a los protagonistas de las muchas historias personales a las que se ha acudido. De cualquier manera, en la selección de casos se ha procurado proceder con ecuanimidad. O lo que es lo mismo, sin forzar las fuentes con fines contrarios a la búsqueda de la verdad histórica. Lo cual no quita que a lo largo de todo el trabajo se haya puesto especial énfasis en subrayar el papel primordial de las clases populares, las cuales soportaron el peso de una reconstrucción caracterizada por el hambre, la represión, el control social y el miedo omnipresente. Porque al fin y al cabo este libro trata sobre los olvidados de la Historia. De ahí que creamos posible hacer extensivo su valor interpretativo a otras muchas comunidades rurales de características similares a las que en esta obra se toman como marco de referencia.

Por otra parte, la historia de las comarcas de Lleida durante el primer franquismo ha experimentado un considerable avance desde las primeras aproximaciones hechas al conocimiento de la época a finales de los sesenta, momento de la aparición del ya clásico ensayo Lleida, problema i realitat (1967), lo que proporciona unos buenos cimientos en los que apoyar la visión que proponemos en este libro.12 Conocemos bien las transformaciones que estas tierras han experimentado a lo largo del franquismo gracias a la atención que han prestado a las mismas diversos estudiosos sociales. Los trabajos de geógrafos, antropólogos y economistas (J. Vilagrasa, R. Morell, J. Ganau, V. Bretón, J. J. Mateu, F. García, etc.) nos permiten saber más sobre el crecimiento urbano y la evolución social de este ámbito. Desde la antropología cultural (C. Feixa) se han hecho aportaciones interesantes a la historia de la vida cotidiana vista por la juventud de la época. Contamos con una cuantificación exhaustiva de los efectos de la represión franquista en su vertiente más cruenta, y con un interesante trabajo sobre el mundo penitenciario de posguerra (M. Barallat). También se han elaborado trabajos sobre la historia de la Iglesia como institución (J. Barallat, R. Sol y C. Torres) y sobre la religiosidad popular (B. Solé) como manifestación social. Disponemos de una buena síntesis sobre el antifranquismo y sus diversas estrategias de actuación a lo largo de todo el período franquista (A. Jarne). Igualmente, podemos recurrir a diversas memorias de gran valor testimonial,13 junto al clásico trabajo de Mezquida sobre la batalla del Segre y la penetración militar. Por más que la atención prestada al franquismo oficial no ha ido más allá de la incursión hecha por la profesora Antonieta Jarne sobre el Auxilio Social y la Sección Femenina, con algún breve estudio sobre los modelos formales y sentimentales de la mujer durante la posguerra.

Por ello, estas páginas estan planteadas, también, con el deseo de avanzar en el conocimiento más completo posible de lo que fue el franquismo de primera hora, cosa que nos ha de permitir establecer sobre qué substrato se hizo el paso hacia lo que se ha denominado, quizá con escasa fortuna semántica, “franquismo sociológico”, tan íntimamente relacionado con el impacto que la guerra y la represión de posguerra tuvo sobre las mentalidades de la población en general, y en el caso de las tierras de Lleida, con las especificidades propias de la ruralidad y el aislamiento, ya señaladas. Creemos que con ello elaboraremos la información necesaria para verificar, matizar o ampliar las visiones de conjunto con que actualmente se cuenta, tanto por lo que respecta al período en sí mismo como con relación a las cuestiones globales —consenso, justicia, cotidianidad, marginación, control social, etc.— a que nos venimos refiriendo.

Para finalizar esta breve presentación, un par de consideraciones más. Una, referida a la decisión de acabar el recorrido emprendido por la sociedad de posguerra al inicio de la década de los cinquenta, opción que obedece al carácter simbólico de 1951, tanto por lo que respecta a los acontecimientos sociales y políticos vividos por el país, como por lo que concierne a la consolidación del silencio y la desmovilización como rasgos estructurales del comportamiento social, donde el síndrome de la seguridad fue el manto protector de la sociedad resultante durante un largo intervalo. Y por lo que hace al título Vivir es sobrevivir, no se ha hecho sino recoger el sentir de la gente que desde el anonimato luchó cada día por su propia existencia, tanto por huir del hambre como del repudio social explotando al máximo las precarias posibilidades de un medio hostil, en el que tan difícil era conseguir un poco de comida como un aval, salvaguarda de una seguridad incierta en una sociedad presionada para la denuncia y la inculpación.

Acaso el resultado obtenido con este trabajo sea sólo un libro más de los muchos que ya existen sobre la sociedad española del franquismo de posguerra. Aunque creemos que la imagen que en él emerge incorpora elementos nuevos que refuerzan el incuestionable poder de sugestión que estos años de resistencia y supervivencia de nuestra historia reciente siguen ejerciendo en muchos de nosotros.

1. El primer volumen de su trilogía de recuerdos —Historia de una maestra, Mujeres de negro y La fuerza del destino— fue escrito precisamente en 1990.

2. Este es sin duda el espíritu que ha guiado la más reciente síntesis sobre la violencia de guerra y posguerra, la obra colectiva de S. Juliá (coord.), J. Casanova, J. M. Solé i Sabaté, J. Villarroya, F. Moreno, Víctimas de la guerra civil, Madrid, 1999.

3. Nos iniciamos en este campo de estudio investigando la represión económica derivada de la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, cuyos resultados publicamos el año 1997. Después de esta primera incursión en las fuentes judiciales, los sumarios civiles y militares han seguido constituyendo el fondo documental básico para desarrollar una investigación más amplia sobre la posguerra, la reconstrucción y el franquismo de las primeras décadas. Véase, C. Mir, F. Corretgé, J. Farré, J. Sagués, Repressió econòmica i franquisme. L’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, 1997. Una visión conjunta de la violencia de guerra y posguerra se presentó en el monográfico J. Barrull y C. Mir (coords.), Violència política i ruptura social a Espanya, 1936-1945, en Espai/Temps, Lleida, 1994.

4. Un buen ejemplo de hasta qué punto el estudio de la justicia ordinaria es tan interesante como el de la extraordinaria para profundizar en los mecanismos de control social en tiempos de reconstrucción de posguerra nos lo ofrecen los trabajos de los investigadores de l’Institut d’Histoire Du Temps Présent (IHTP) del CNRS. Un estado de la cuestión sobre los mismos puede verse en B. Aubusson de Cavarly; M. S. Huré; M. L. Pottier,La justice pénale en France. Résultats statistiques (1934-1954), Les Cahiers de l’IHTP, Cahier, n.o 23, abril 1993; J. C. Farcy; H. Rousso,Justice, répression et persécution en France (fin des anneés 1930 – début des années 1950) Essai bibliographique, Les Cahiers de l’IHTP, Cahier, n.o 24, junio, 1993.

5. Los trabajos más habituales son los que toman las fuentes judiciales como medio para conocer la criminalidad como estrategia de protesta social. Al respecto se han desarrollado grupos de trabajo especialmente en Extremadura y Andalucía. Entre otros cabe citar a F. Cobo Romero, S. Cruz Artacho y M. González de Molina, Privatización del monte y protesta social. Un aspecto desconocido del movimiento campesino andaluz (1836-1920), Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Granada. Su aportación constituye un buen trabajo para ver cómo a través de las fuentes judiciales se puede estudiar la resistencia campesina frente a la penetración del capitalismo. En el mismo sentido, S. Cruz Artacho, “Los archivos de la Audiencia para el estudio de la conflictividad rural en la Restauración: las fuentes sobre criminalidad” en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, III, Córdoba, pp. 449-458; E. Martínez Ruiz, La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina, Granada, 1982; M. A. Morales Payan, La justicia penal en la Almería de la primera mitad del sigloXIX, Almería, 1998. F. Sánchez Marroyo, “La delincuencia sociopolítica en Cáceres durante la Segunda República” en Norba, Revista de Historia, n.o 10, Cáceres, 1989-1990, pp. 233-264; M. J. Merinero Martín, “La Audiencia de Extremadura y el sistema penitenciario (1820-1868)”, Mérida, 1990.

6. Especialmente desde la publicación de Histoire de la Folie (1961) o Surveiller et Punir (1975). Véase una aproximación a la influencia de los trabajos de Foucault en la historiografía contemporánea en el artículo de F. Vázquez García, “Foucault y la historia social”, en Historia Social, n.o 29, 1997, pp. 145-159. También P. Trinidaz Fernández, “La inclusión de lo excluido: la Historia de la delincuencia y de las instituciones penales”, en Historia Social, n.o 4, 1989, pp. 149-158 y del mismo autor La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglosXVIII-XX), Madrid, 1991. Como reflexiones sobre marginación puede verse J. L. Peset, Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales, Barcelona, 1983; J. Serna Alonso, Presos y pobres en la España del sigloXIX.La determinación social de la marginación, Barcelona, 1988. Por lo que respecta a los avances de la historia de la justicia francesa durante el siglo XX, y sobre todo de sus relaciones con el poder y la sociedad, hay que resaltar la labor desarrollada por el Instituto de Historia del Tiempo Presente, a partir de un proyecto interdisciplinario, iniciado en 1991, sobre “Justice, répression, persécutions en France de la fin des années 1930 au début des années 1950”, que ha dado pie a la colección Justice de los Cahiers de l’IHTP destinados a publicar los textos, los estudios y los instrumentos de trabajo desarrollados en este campo.

7. En el excelente trabajo que sobre Violencia política en la II República y el primer franquismo publicó el año 1996 el profesor Manuel Ortiz, tomando como marco de referencia la provincia de Albacete, entre 1936 y 1950, se hace especial mención a las fuentes judiciales ordinarias, mientras en las IV Jornadas sobre Historia y fuentes orales, celebradas el año 1994, otra especialista en el franquismo de posguerra, la profesora Encarna Nicolás Marín, insistía en la conveniencia de recurrir a la justicia ordinaria para analizar la desviación social del orden burgués durante este momento histórico.

8. Apenas existen trabajos desarrollados en este sentido, dado que hasta hace poco los archivos militares eran de difícil acceso, mientras la información que los sumarios contienen es muy difícil de ser suplida por la que proporcionan otro tipo de fuentes, como la Causa General, que desde hace tiempo viene siendo el principal fondo documental consultable.

9. Sobre la evolución del comportamiento político y electoral histórico, C. Mir, Caciquisme polític i lluita electoral. Lleida 1890-1936, Barcelona, 1986. Un excelente estudio monográfico sobre la Segunda Republica lo constituye el libro de J. Barrull, Les comarques de Lleida durant la Segona República, Barcelona, 1986. Del mismo autor, Violència popular i justícia revolucionària. El Tribunal Popular de Lleida, 1936-1937, Lleida, 1995.

10. Corresponde al grupo de municipios leridanos de menos de 3.000 habitantes que registraron entre un 5-5,9 por mil de fusilados. Así se recoge en el libro de J. M. Solé Sabaté, La repressió franquista a Catalunya. 1938-1953, Barcelona, 1985.

11. Custodiados actualmente por el Tribunal Militar Territorial Tercero, con sede en el Gobierno Militar de Barcelona. La inexistencia en este archivo militar de un índice topográfico no permite establecer el número total de causas abiertas para cada localidad. Por ello, la relación de los sumarios analizados se ha establecido teniendo en cuenta las sentencias con pena de muerte recogidas en el estudio del profesor Solé i Sabaté sobre la represión franquista en Cataluña, las sentencias remitidas por los tribunales militares al Tribunal de Responsabilidades Políticas y algunos nombres recabados a través de las fuentes orales, siendo bien conscientes que, si bien constituye una muestra significativa, no refleja la totalidad de procesos militares abiertos en la localidad.

12. J. Lladonosa; F. Porta; S. Miquel; J. Vallverdú y J. Gabernet,Lleida, problema i realitat, Barcelona, 1967. El Institut d’Estudis Ilerdencs hizo el año 1995 una reedición de la obra. Posteriormente, otro ensayo hizo fortuna, M. Pueyo, Lleida: ni blancs ni negres però espanyols, Barcelona, 1984.

13. Una relación de las memorias escritas por historiadores, políticos y prohombres de estas tierras ha de contemplar los títulos siguientes: J. Lladonosa,Setanta-cinc anys de records, 1907-1982, Alguaire, 1989; J. Vallverdú,Indíbil i la boira, Barcelona, 1983. El mismo autor ha publicado sus recuerdos personales sobre los años cuarenta y cincuenta, que ofrecen muchas pistas sobre la sociedad leridana de estas décadas, Vagó de Tercera, Barcelona, 1996 y Garbinada i ponent, Els meus anys cinquanta, Barcelona, 1998. Siguiendo en la misma línea de las vivencias personales, resultan sumamente útiles los libros de A. Bergós, Memòries, Lleida, 1990; V. Torres, Memòries polítiques i familiars, Lleida, 1994. T. Pàmies, Crònica de la vetlla, Barcelona, 1975 y Teresa Pàmies y Tomàs Pàmies, Testament a Praga, Barcelona, 1971; F. Viadiu, Delegat d’Ordre Públic a “Lleida la roja”, Barcelona, 1979 y V. Ximenis,Demòcrata i socialista. Setanta anys de lluita política, Lleida, 1998.

PRIMERA PARTE.LA SOCIEDAD INTERVENIDA, JUSTICIA CIVIL Y CONTROL SOCIAL

Como sucede en cualquier sociedad de posguerra, sobrevivir se convirtió en una aspiración a la que los españoles que vivieron bajo el primer franquismo hubieron de dedicar los mayores esfuerzos. Y para los derrotados, a la miseria y el hambre propias del momento añadióse un humillante control sobre su vida pública y privada, que corrió paralelo a la institucionalización de la represión, legitimándose ambas cosas a través de la puesta en marcha de un sistema judicial al servicio del nuevo orden.

El control judicial del vivir cotidiano fue encomendado principalmente a los tribunales ordinarios, los cuales complementaron la intimidación sistemática, ejercida desde el poder tanto sobre los vencidos como sobre la población en general. La clase más desfavorecida, constituida en el territorio estudiado por una masa de campesinos sin tierra, fue la que padeció más directamente los efectos de la violencia política y el control social. En consecuencia, el sobrevivir a la miseria, al hambre y a la arbitrariedad del poder, aunque fuera a costa de traspasar la tenue frontera de la ley, fue durante mucho tiempo la única expectativa de los sectores sociales situados en los márgenes del nuevo sistema social franquista.

No obstante, en nuestra investigación no se aspira a entrar en cuestiones procesales formales, más allá de lo necesario para conocer hasta qué punto el sistema judicial fue puesto al servicio del nuevo orden. Ni tampoco pretendemos construir una crónica particular e intransferible sobre el territorio de donde proceden los expedientes, por lo cual cabe decir que, del total de sumarios disponibles, procedemos tan sólo a tomar en consideración aquellos delitos y casos útiles para unos objetivos preestablecidos, cifrados mucho más en conocer el significado social de los hechos analizados que en los vericuetos y jergas procesales. Para seleccionar los casos a analizar hemos establecido una tipificación de delitos que probablemente no coincidiría con la que elaboraría un penalista:1

11. accidentes y circunstancias fortuitas

12. consumos, abastos y relaciones comerciales

13. contra la propiedad

14. violencia contra las personas

15. contra la libertad, seguridad y el honor

16. relacionados con la función pública

17. de posible significación política

18. contra la moral y buenas costumbres

19. sexuales

10. suicidios

11. sin datos.

Una visión global de la evolución de los delitos hasta el año 1965, como la que permite hacer la documentación que hemos trabajado, admite observar que, en efecto, existe una frontera a principios de los años cincuenta, que se corresponde con un cambio de ritmo en la incoación de expedientes, que en modo alguno parece casual. No en balde fue durante el período 1939-1951, elegido para desarrollar este trabajo, cuando en muchos aspectos se produce la consolidación del régimen: se derrota a los últimos vestigios de las organizaciones obreras, se aniquilan —salvo algunos elementos irreductibles— los movimientos guerrilleros, se acaba el racionamiento, se comienzan a dar los primeros pasos para el regreso del país a los foros internacionales, etc.

Gráfica 1

Audiencia de Lleida 1939-1966: expedientes incoados

Vemos que el ritmo de incoación de expedientes es creciente hasta 1951, desciende en 1952 y vuelve a crecer hasta 1965.2 Estas oscilaciones guardan relación con la actividad más o menos intensa de los consejos de guerra y las jurisdicciones especiales, dedicadas a la represión de carácter político y económico. A medida que avanza el tiempo aparece un mayor número de casos procedente de la inhibición de la justicia militar, la cual recoge en primera instancia, junto a las delegaciones de orden público, la mayoría de denuncias. Los jueces militares, sin duda sobrecargados de procesos, decidieron enviar a la jurisdicción ordinaria un buen número de expedientes de menor relevancia política, lo cual no significa que ésta actuara sólo en régimen subsidiario ni que dejara de ser un instrumento de represión y control. Al contrario, los jueces de los partidos judiciales se esmeraron, por lo general, en aplicar los principios del nuevo orden en las más nimias circunstancias, incluso a costa de condenar por presuntas actitudes saltando por encima de los hechos, probados o no. Por ello, los juzgados de instrucción acaban adoptando un papel cada vez más importante en la aplicación del código penal a las conductas heterodoxas, convirtiéndose en otro de los diversos apéndices de control social con que contaba el Estado.

Cuadro 1

Audiencia Provincial de Lleida: causas incoadas en los

partidos judiciales durante el período 1939-1951

Partidos judiciales

Hechos o delitos

Lleida

Balaguer

Borges

Cervera

Tremp

Sort

Viella

Seu d’Urgell

Solsona

Total

Accidentes y

circunstancias

fortuitas

713

226

156

352

225

155

163

225

142

2.357

Consumos,

abastos y

relaciones

comerciales

110

26

15

47

1

6

3

3

3

214

Contra la

propiedad

2.063

499

220

576

133

82

48

134

162

3.917

Violencia contra

las personas

63

15

10

9

7

16

25

11

61

217

Contra la

libertad,

seguridad y

honor

95

30

21

30

11

13

3

23

29

255

Relacionados con

la función

pública

199

53

33

80

28

12

11

31

26

473

Posible

significación

política

175

58

34

61

20

12

23

44

19

446

Contra la

religión, moral

y buenas

costumbres

120

22

9

13

7

2

8

14

12

207

Sexuales

86

25

2

6

4

1

8

10

9

151

Suicidios

41

44

26

28

14

15

2

12

3

185

Sin datos o sin

cualificar

19

5

5

5

1

3

0

2

6

46

total período 1939-1951

3.684

1.003

531

1.207

451

317

294

509

472

8.468

En los primeros años, y partiendo de los datos registrados en los tribunales civiles de la provincia de Lleida, vemos que la actividad de justicia ordinaria se concentró casi exclusivamente en la investigación de circunstancias presuntamente fortuitas, suicidios y delitos contra la propiedad, mientras las actuaciones atentatorias contra los principios políticos, morales o económicos de régimen era dilucidada en los tribunales militares y especiales. Entre 1939 y 1943 destaca la presencia casi nula de los llamados delitos contra la moral y las buenas costumbres, lo cual demostraría hasta qué punto el régimen no se ocupó de la represión moral hasta haber consolidado la victoria. Como señalaremos más adelante, no fue hasta el año 1942 cuando el franquismo comenzó a legislar sobre delitos como el abandono de familia y de niños o el infanticidio, restableciendo el delito de adulterio o variando el contenido del delito de estupro, cuestiones que dos años después se acabarían de perfilar en la renovación del código penal que entró en vigor el 1944.

El grupo de mayor importancia cuantitativa es el correspondiente a los delitos contra la propiedad, que se mantiene en torno a los cuatrocientos casos anuales a partir de 1946. Entre 1939 y 1951 los delitos contra la propiedad representan un 46,2% de los expedientes incoados, siendo los distritos del llano los que concentran, porcentualmente, la mayoría de estas causas. Una situación, por otra parte, común a toda España, sobre la cual, a falta de más estudios sobre otros territorios, se puede aventurar una estrecha correlación con los efectos de la posguerra sobre la sociedad civil. Aunque cabe destacar que en las zonas de montaña de la provincia de Lleida es significativamente menor el índice de robos, hurtos, apropiaciones indebidas, etc., circunstancia que guarda relación con las duras condiciones de posguerra en el medio rural de las comarcas meridionales, donde el avance bélico y la represión posterior se realizaron pueblo por pueblo y siguiendo criterios sistemáticos de aniquilación del enemigo.

A medida que se fue resolviendo la crisis de subsistencias, la representatividad de los delitos contra la propiedad también se redujo, hasta alcanzar cifras entre un 20 y un 30% durante los años sesenta. Ello nos permite reafirmarnos en la hipótesis de partida: la actividad de los tribunales ordinarios refleja en gran medida las consecuencias sociales de la derrota, cuyo exponente en estas comarcas no era otro, como ya se ha indicado, que una masa de campesinos sin tierra excluida de toda perspectiva de bienestar a causa de su apoyo a la causa revolucionaria, con algunos de ellos abocados a la práctica del pequeño hurto como medio de subsistencia.

El grupo de causas correspondiente a circunstancias presuntamente fortuitas es el que sigue en número de expedientes al de delitos contra la propiedad. Este tipo de hechos parece tener mayor relación con el crecimiento del parque automovilístico que con circunstancias sociales o políticas, como muestra la existencia de un incremento sostenido de casos a lo largo de todo el periodo, hasta alcanzar proporciones superiores a la mitad de los expedientes a principios de los años sesenta, produciéndose además la circunstancia que dichos casos tienen lugar mayoritariamente en las zonas atravesadas por los principales ejes viarios. En este grupo de causas buscaremos aquellos sumarios que nos permitan conocer algunas de las externalidades de la guerra, atribuibles al abandono de material bélico por parte de ambos ejércitos, que en algunos lugares provocó más víctimas que las batallas propiamente dichas, haciendo estragos especialmente en niños, agricultores y pastores.

Las causas relacionadas con delitos e infracciones contra la administración pública, entre los que destacan los de conducción ilegal, falsedad, usurpación de funciones, soborno, uso de nombres supuestos, falsificación y malversación, solamente se incrementan significativamente a partir de 1960, manteniéndose durante los años anteriores siempre con índices menores a un 8% de los expedientes, cifra similar a la de los delitos que hemos clasificado como de posible significación política. Entre estos últimos, destacan los relacionados con el paso de fronteras y evasiones (de hecho son las comarcas fronterizas las que registran más casos de este estilo), seguidos por los de desobediencia, falta de respeto e injurias a la autoridad y los relacionados con la tenencia de armas y explosivos, incluyendo algunos calificados de atentados. El ritmo de incoación de este tipo de delitos, en los primeros años generalmente bajo jurisdicción militar y ocultos tras otras calificaciones, es irregular, descendiendo radicalmente durante los años sesenta, justamente cuando inicia sus actividades el Tribunal de Orden Público. Sin embargo, ciertos picos observados en 1948, 1951 y 1959 nos ilustran sobre la participación de la justicia ordinaria en las tareas de represión política como, efectivamente, tendremos ocasión de comprobar, puesto que los opositores que sobrevivieron al terror tuvieron que guardarse de la obsesión enfermiza de las nuevas autoridades por mantener un estricto control del orden público.

A continuación deben destacarse los delitos contra la libertad, seguridad y el honor, representados principalmente bajo las calificaciones de amenazas, coacciones, injurias, calumnias, allanamiento de morada y rapto. Salvo en los dos últimos casos, se trata generalmente de conflictos surgidos en el ámbito privado, aunque con cierta frecuencia responden, especialmente entre los casos del período 1939-1951, a tropiezos habidos con elementos del régimen o incluso entre fracciones del mismo, dilucidados a veces en los juzgados, mostrando con ello la arrogancia que, en más de una ocasión, el vencedor —cuerpos militares, Falange, Somatén, etc.— desplegó contra la población sometida.

El grupo de delitos con violencia contra las personas (asesinatos y homicidios principalmente), en cuanto a representación porcentual, se manifiesta decreciente hasta 1945 y después de 1952, ritmo que guarda estrecha relación, a pesar de incluir delitos comunes, con los ciclos de violencia política vividos por el país. Esta relación no parece casual, al menos durante los años cuarenta, donde sorprende que en el distrito de Solsona se cometan casi tantos delitos de este tipo como en el de Lleida. Si consideramos, por añadidura, que en aquel partido judicial también se distinguió por el relativamente alto índice de delitos contra la libertad, la seguridad y el honor de las personas, nos reencontramos con pistas sobre la gran complejidad de las relaciones sociales en una pequeña y despoblada comarca con un difícil y turbulento sistema de hegemonías, que arranca en el siglo XIX con las guerras carlistas y se prolonga hasta más allá de la guerra civil. Porcentualmente, el pico de delitos de este tipo se sitúa en los tres primeros años de la posguerra.

Los delitos relacionados con consumos, abastos y relaciones económicas presentan un ritmo de incoación muy irregular, estando representados principalmente bajo las figuras de fraude en el uso de fluido eléctrico, acaparamiento, juego, contrabando y cheques descubiertos. En los primeros años, antes del inicio de la actuación de la Fiscalía de Tasas, el número de expedientes por estos motivos fue significativamente mayor. Aunque en 1951 y 1953 se registró, en este sentido, una recuperación significativa de la actividad de la justicia ordinaria, más adelante el número de incoaciones deviene insignificante, dado que los casos de este tipo se acostumbraban a resolver por la vía administrativa. En el período 1939-1951 hay que significar, nuevamente, el alto índice de incoaciones existente en las comarcas del llano. Aunque algunos comportamientos delictivos de este grupo abundan más entre las clases acomodadas, destacan cuantitativamente y por su significado social las faltas relacionadas con la situación de penuria que muchas familias vivían.

Los delitos contra la moral y buenas costumbres, como se ha dicho, comienzan a ser contemplados por la justicia ordinaria principalmente después de la reforma del código penal de 1944, fecha de la que datan la mayoría de las actualizaciones legislativas en esta materia. Durante los primeros años de la posguerra el régimen todavía está en fase de consolidación de la victoria militar, y se muestra más preocupado por la represalia política que por la judicialización de la moral de los ciudadanos. Sin embargo, a partir de 1944 se puede observar un crecimiento, con algunas inflexiones, de las causas incoadas por esta razón. Hasta 1951 se iniciaron en la provincia 207 expedientes de esta clase, principalmente por abandono de familia, aborto (con algunos casos calificados de infanticidio) y escándalo público. Las causas por esta última razón irían en aumento hasta entrados los años sesenta, en relación, sobre todo, con la abolición de la prostitución por el decreto ley de marzo de 1956.3 En no pocos casos, este tipo de expedientes nos ilustran sobre las más descarnadas miserias de la vida cotidiana de familias abandonadas por padres huidos o emigrados, mientras en otros nos informan del frecuente recurso a la denuncia a que acudieron los vigilantes de la moral privada, desde sacerdotes a vecinos indiscretos.

La investigación de suicidios reconocidos como tales también ocupó desde el principio una parte de la actividad de la justicia ordinaria. Aunque en no pocas ocasiones estos hechos aparecen enmascarados bajo el epígrafe de muertes accidentales, es común la incoación de entre diez y veinte expedientes por año en toda la provincia, sin que de entrada pueda establecerse temporalización alguna atribuible a secuelas de la guerra civil u otras razones. Aunque una aproximación cualitativa a los sumarios incoados por esta causa nos permitirá hablar de hasta qué punto atentar contra la propia vida se convirtió en muchos casos en la expresión más patética de los efectos que sobre los vencidos tuvo el clima de represión y control social de posguerra.

Finalmente, resta comentar el epígrafe de los delitos sexuales, tras el cual, junto a la sordidez de ciertos hechos, se oculta toda una operación de desprecio por parte de la ley y la justicia hacia la condición de mujer. Algunas de las causas tienen más que ver con la dilatada minoría de edad de las mujeres —hasta los 23 años— que con asaltos a su honor u honestidad. Por añadidura, algunas de las víctimas de auténticos delitos sexuales se convierten en reos, al hurgar los jueces en la actitud provocadora que se supone inherente al sexo femenino, o al recibir explícitas presiones para el otorgamiento del perdón a los causantes. De los 454 expedientes por delitos sexuales incoados hasta 1965, 151 de ellos se producen entre 1939 y 1951. Aunque las imputaciones más numerosas lo son —por este orden— por abusos deshonestos, estupro, violación y corrupción de menores, en el primer período se concentran 38 de los 55 casos de violación consumada registrados, pasando a ser éstos los más representativos de los expedientes abiertos en aquellos años por delitos sexuales. En este sentido, si bien se registra el consabido aumento de conductas desordenadas que suele atribuirse a la abolición de la prostitución, en no pocas ocasiones se incoan procesos por abusos deshonestos o estupro que no esconden sino acciones judiciales encaminadas a la represión de este ilícito negocio. En cambio, la abundancia relativa de incoaciones por violación en los primeros años no podrá dejar de relacionarse con las secuelas del ambiente de marginación social generado por la posguerra.

En líneas generales, esta distribución se corresponde con la establecida por Manuel Ortiz para Albacete, único modelo con el que podemos aplicar un análisis comparativo de casos, puesto que pueden parangonarse tanto las fuentes exploradas como las dimensiones del ámbito territorial de estudio.4 En relación con esta provincia salta a la vista, en primer lugar, el bajo número de sumarios incoados entre 1939 y 1950, solamente 2.967 frente a los 8.567 contabilizados en Lleida, con sólo un año de diferencia en el intervalo de tiempo considerado. En contraposición, la actividad de la justicia militar fue sin duda mayor por aquellas tierras, ocupadas durante los últimos episodios de la guerra y donde la represalia cruenta también alcanzó mayores cotas. Es obvio que la represión militar se aplicó más a fondo en aquellos lugares donde la represión institucional republicana y la de los tribunales populares actuó durante más tiempo. Por otra parte, las víctimas de la represión por tierras de la Mancha fueron mayoritariamente jornaleros y trabajadores sobre quienes el franquismo quiso descargar las iras institucionales con mayor saña. En cambio, la relativamente temprana ocupación de buena parte de las tierras de Lleida por las tropas de Franco permitió resolver acciones de castigo en plena guerra a la vez que las oportunidades para la retirada o el exilio de los vencidos también fueron mayores. Lo cual lleva a concluir que mientras en Albacete el mantenimiento del orden y el control social recayó sobre todo en la justicia militar, en Lleida la justicia civil jugó un papel más activo, lo que hace más interesante su estudio.

Sea como fuere, aplicándonos a la comparación de los expedientes incoados en una y otra provincia por los tribunales ordinarios, observamos que proporcionalmente los delitos de carácter económico ocupan en ambas —como era normal en todas partes— el primer lugar. La diferencia está en que, a pesar de tratarse de dos demarcaciones con una estructura poblacional similar, Albacete registra casi un 70% de los sumarios abiertos por esta causa mientras en la provincia de Lleida estos delitos no llegan a sumar el 50% de los casos. Igualmente, siguiendo en el campo de la justicia ordinaria, los niveles de violencia de ambas provincias siguen mostrando sensibles diferencias. Albacete muestra un porcentaje importante de delitos con violencia contra las personas que hace pensar en un posible enmascaramiento de ajustes de cuentas resueltos expeditivamente. En cambio Lleida destaca en cuanto a causas incoadas por accidentes y circunstancias fortuitas, situación relacionada, por una parte, con la gran cantidad de material de guerra abandonado durante la retirada de Cataluña y, por otra, con el hecho de ser la provincia de Lleida un lugar de tránsito obligado entre el centro y el norte de la península y Barcelona.

Hechas estas consideraciones, que no pueden profundizarse más dado el diferente nivel de análisis de la tipología de casos establecida para cada una de las dos provincias, hemos de decir que independientemente del interés del análisis cuantitativo de los sumarios incoados por la justicia ordinaria, el estudio separado de los expedientes más ilustra-tivos nos aporta muchas claves, como veremos, sobre el papel de los jueces en la construcción del aparato ideológico de la España franquista. Como venimos señalando, lejos de la función del poder judicial en los estados de derecho, el régimen puso todos los juzgados del país a su servicio, convirtiéndose los jueces en elementos destacados de la coerción política, ideológica y moral, al lado de las autoridades militares, civiles y religiosas.

Sin duda estamos ante un campo prometedor para la historiografía, acostumbrada a detenerse más, cuando se introduce en fuentes judiciales, en procesos cuya espectacularidad viene dada por la descollante personalidad de los acusados, mientras que la represión indiscriminada a gran escala queda diluida generalmente en la contabilización de causas, de condenas o de ejecuciones. Lo cierto es que el talante de la justicia de un país se revela más por lo que toca a la actividad cotidiana de los tribunales, cuando juzgan a reos que difícilmente saldrán del anonimato público, que a través de situaciones excepcionales, cuando los jueces, sabiéndose observados, velan por su propia imagen y por la de la institución.

La familia que se resiste a ser desahuciada de una vivienda, la joven trabajadora que denuncia a su patrón por abusos sexuales, la mujer sorprendida en plena calle trajinando garrafas de aceite, el hombre que se atreve a imprecar ante testigos al alcalde de su pueblo, aquél que osa lamentarse en voz alta sobre no importa qué institución o autoridad, el preso que se evade del campo de concentración o quien toma el camino de la frontera producen, entre otros muchos casos, documentación judicial muy valiosa para el historiador que desea aproximarse con pretendida objetividad al conocimiento de las dificultades de la vida cotidiana de posguerra y a las consecuencias sociales de la imposición de un régimen a través del terror político y judicial.

Sin duda, los expedientes estudiados no dejarán de ofrecer una opinión sesgada de la realidad de posguerra a partir de la práctica judicial, pues solamente nos dibujan un estado de la cuestión por lo que respecta a ciertas comunidades de la Cataluña interior y de la montaña, circuns-tancia que, por otra parte, no se oculta desde el mismo título de este trabajo. Ahora bien, la diversidad socioeconómica e, incluso, etnográfica, que presenta la provincia de Lleida a lo largo de su geografía, alejará a este estudio del artefacto estadístico y ofrecerá, en cambio, ciertas conclusiones extrapolables a territorios o sociedades comparables de la España de la posguerra, lo cual debería ser completado con trabajos de ámbito urbano, donde los sistemas de consenso y de exclusión social se dibujan por caminos bien diferenciados de los del medio rural.

Para cerrar este breve comentario, debemos señalar que las posibilidades de exploración que ofrecen las fuentes judiciales no se cierran con este trabajo, concebido ante todo para conocer el funcionamiento de los mecanismos jurídicos de preservación del orden público y de control social de la población, a la vez que para intentar aproximar los diversos perfiles que adquirió la marginación social de posguerra en función de este control.5 Por ello, no hemos entrado a considerar detenidamente la evolución de la delincuencia sociopolítica o la criminalidad social, como factores en torno a los cuales se articuló, también, la cotidianidad de posguerra, que necesitan una atención específica que en este libro no nos hemos propuesto desarrollar. De la misma manera que queda abierto el camino para seguir avanzando en el conocimiento de la corrupción de la administración pública —el hoy por ti y mañana por mí, tan presente en la sociedad de estas décadas—, de la represión moral, del carácter de los delitos de opinión o de la vigilancia social —el popular “las paredes oyen”— y, especialmente, en la comprensión de la condición femenina a los ojos de la justicia franquista.

Estampas posbélicas

Se diría que el hombre puede soportarlo todo. Incluso lo que no ha hecho. Incluso la idea de que no puede soportar más.

William Faulkner

En su viaje a la España de posguerra, el periodista Isaías Lafuente no duda en afirmar que “las cifras oficiales que se cobró la posguerra no cuadran”, especialmente cuando se revisan con atención —dice— algunas estadísticas oficiales del momento: los datos sobre mortalidad que aparecen en la Revista de Sanidad e Higiene Pública o los publicados en el Anuario Estadístico de España de 1943 referidos a los accidentes mortales producidos en coches. A su parecer resulta incomprensible que en el año 1942 se experimente una drástica reducción de las muertes en carretera, casi un 40% respecto a los años anteriores, sin que se hubiese producido una renovación del parque automovilístico o se hubieran mejorado radicalmente las carreteras. Por ello cree que es legítimo preguntarse “cuántos ‘paseos’ terminaron con un tiro dado en la cuneta de una carretera y pasaron a las estadísticas oficiales como accidentes...”.6

En cualquier caso, el seguimiento de la actuación de los tribunales civiles de la provincia de Lleida permite constatar que los sucesos calificados como accidentes entre 1939 y 1951, sean de tráfico, en circunstancias fortuitas o con ocasión de imprudencias, suman 2.357 casos —el segundo grupo en causas incoadas por los juzgados después del relativo a los delitos contra la propiedad—, entre los cuales 222 corresponden a daños, 261 a incendios, 758 a lesiones y 692 a muertes. El resto es atribuible a múltiples acepciones de estas categorías principales, entre las cuales hay, sin duda, un número significativo de hechos que pueden ser calificados como secuelas de la guerra civil. Circunstancia especialmente evidente si se toman en consideración las causas incoadas por accidentes acontecidos por manipulación de armas y bombas abandonadas, o de proyectiles no explosionados, con graves consecuencias, en especial en niños, jóvenes y personas dedicadas a la recogida de chatarra de guerra, aparte de agricultores y pastores que ganaban su sustento trabajando en corrales, parcelas o montes que habían sido recientes campos de batalla.

Otras víctimas de la guerra

Perdona Magnolia,

si te ha ilusionado

por unos momentos

mi modo de ser.

Recuerda tan sólo

que soy un soldado

y puede que nunca

me vuelvas a ver.

* * *

Y cuando ya muy tarde

recorro, una por una,

las calles que una noche

yo recorrí a tu lado,

me desangro de pena,

bañada por la luna,

al verme errante y sola

como un perro llagado.

“Magnolia” de Quintero, León y Quiroga

Bien es sabido que la palabra “tísico” se convirtió en insulto habitual en estos años de posguerra como nos recuerda, entre otros muchos ejemplos, la profusión de chistes y chascarrillos que sobre lo trágicamente irremediable la jerga popular incorporó a su repertorio. Así nos lo muestra, por ejemplo, uno de estos escritos, recuperado de unas hojas volantes regaladas por un vendedor ambulante, el año 1944, a los viajeros que se encontraban en la estación de ferrocarril de la capital:

Consuelos maternales:

—Tenga usted paciencia, señora; yo también perdí una hija, que nos fue arrebatada en la flor de la edad.

—¿Por la tisis también?

No, señora; por un teniente de caballería.

Dos hijas perdidas, hoja volante (1944)

No obstante en este apartado vamos a ocuparnos de otros elementos que también devinieron un lugar común del paisaje cotidiano de posguerra. Nos referimos a las víctimas que caracterizaron, con su insoslayable presencia, el vivir cotidiano de estos duros años de penuria y reconstrucción ocasionadas al amparo de bombas, obuses o granadas de mortero que estallaron por doquier, especialmente allí donde la actividad bélica fue más intensa, llegando a producir muchas más bajas civiles que la propia guerra. Mientras en otros casos, mucho más difíciles de contemplar, las víctimas se originaban a raíz de la presencia del ejército deambulando y a veces causando estragos, a menudo del tipo a que alude la copla del inicio, por un sinfín de pueblos de España, especialmente, en el caso que nos ocupa, por aquellos cercanos a la frontera con Francia.

Así pues, en relación a las víctimas más evidentes, las comarcas de Lleida cuentan con dos focos bien activos para ser explorados en este sentido: el frente del Segre, en el llano, y la sierra de Comiols en el Prepirineo. Un parte de la clínica Montserrat de 1949 informa del internamiento de 3 niños y una niña de Soses, en pleno frente del Segre, de ocho, siete, seis y tres años de edad, de los cuales dos murieron y