3,50 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

Die hier vorgelegten Arbeiten, teilweise noch unveröffentlicht, spannen einen Bogen von der Entstehung der Weimarer Herzoglichen Bibliothek über die Thüringische Landesbibliothek, die Zentralbibliothek der deutschen Klassik bis zur Herzogin Anna Amalia Bibliothek, ihren prägenden Persönlichkeiten, ihrer (historischen) Nutzung, über die Vorstellung ausgewählter Schätze dieser Bibliothek bis zur Schilderung eines besonderen Teils der Öffentlichkeitsarbeit. Für Buchinteressierte sind diese Aufsätze eine ebenso perspektiverweiternde wie unterhaltsame Lektüre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1500

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

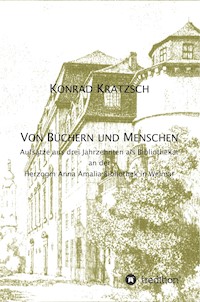

Konrad Kratzsch. Von Büchern und Menschen

KONRADKRATZSCH

VON BÜCHERN UND MENSCHEN

Arbeiten aus drei Jahrzehnten als Bibliothekar an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar

© 2017 Konrad Kratzsch

Umschlag: Martin Holtzhauer unter Verwendung einer Zeichnung der Herzoglichen Bibliothek Weimar (Künstler unbekannt, aus http://geo.viaregia.org/pub/)

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

978-3-7439-1419-3 (Paperback)

978-3-7439-1420-9 (Hardcover)

978-3-7439-1421-6 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung

Inhalt

Einleitung.

Die Weimarer Bibliothek (Herzogin Anna Amalia Bibliothek).

Die Geschichte der Herzoglichen Bibliothek in Weimar von ihren Anfängen bis zum Jahr 1775.

Die Weimarische Bibliothek unter Goethes Oberaufsicht in den Jahren 1797 bis 1832.

Die Geschichte der Großherzoglichen Bibliothek seit Goethes Tod bis zum Jahre 1918.

Die Weimarer Bibliothek und Goethe.

Die Benutzungsordnung der Weimarer Bibliothek.

Staatsbeauftragter für die Weimarer Bibliothek.

„Der Vulpius ist ein Esel!“

Die Leserinnen der Herzoglichen Bibliothek in Weimar und ihre Lektüre.

Biblia Pauperum.

Das Gebetbuch der Margarete von Rodemachern.

Das Weimarische Ingenieurkunst- und Wunderbuch.

Hartmann Schedels Weltchronik.

Die Illustrierung der Lutherbibel von 1534.

Eine wiedergefundene Ortelius-Übersetzung von 1572.

Das Weimarer Liederbuch.

Die Fruchtbringende Gesellschaft.

Vom Wissensschatz eines Dichters.

Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“.

Zu Lessings „Nathan der Weise“.

Johann Heinrich Voss und die Übersetzung von Homers „Odyssee“.

Schillers Bibliothek.

August von Kotzebue, das Strandrecht und die Zensur.

Von der Kunst Lustspiele zu verfertigen.

Helvetischer Almanach für das Jahr 1808.

Achim von Arnim. Erzählungen.

Von Liebe, Dichtung und Pflicht.

Die Vorlagen zu Achim von Arnims „Wintergarten“ aus den Beständen der Arnim-Bibliothek in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Achim von Arnims Erzählung „Seltsames Begegnen und Wiedersehen“.

Jahrbuch der Weltbegebenheiten.

Das Herz allein ist das einzige Kleinod auf der Welt… Adalbert Stifters „Mappe meines Großvaters“.

„Fragt sich nur, woher Brot nehmen ...“ Ein Jahr im Leben Friedrich Hebbels

Thomas Theodor Heines Illustrationen zu Friedrich Hebbels „Judith“.

„Das große Rad ging über sie hinweg“ Agnes Bernauer bei Hebbel und Orff.

Gottfried Keller: „Die mißbrauchten Liebesbriefe“.

„… wo das Herz fehlt, da fehlt das Beste.“ Theodor Fontanes Novelle „Grete Minde“.

Theodor Fontane und Paula Conrad oder Kritik und Causerie in Theaterrezensionen und Briefen an eine junge Schauspielerin.

Theodor Fontane und Paula Conrad.

Wilhelm Raabe. „Im alten Eisen“.

Zur Puppenspielhandschrift F 5136 aus der Faust-Sammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar.

Vom Stammbuch zum Poesiealbum.

Zu hervorragenden Zeugnissen der Jugendstil-Buchkunst aus der Sammlung Haar in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar.

Brecht und der Materialwert der Tradition.

Die „Tafelrunde“ - eine Veranstaltungsreihe der Zentralbibliothek der deutschen Klassik.

Konrad Kratzsch. Bibliographie.

Einleitung.

Das war schon ein besonderes, ein reizvolles Angebot, als Nachfolger von Wolfgang Vulpius, der aus Altersgründen aus dem Bibliotheksdienst ausscheiden würde, den „Wissenschaftlichen Auskunftsdienst“ in der „Zentralbibliothek der deutschen Klassik“ bei den „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur“ in Weimar zu übernehmen.

Eigentlich hatte ich nicht in einer wissenschaftlichen Bibliothek arbeiten wollen. Mein Berufswunsch seit meiner Tätigkeit als „Bücherkind“ in der Gemeindebibliothek meines Heimatdorfes im Erzgebirge war „Volksbibliothekar“, so war damals noch die Berufsbezeichnung. Dieses Ziel habe ich beharrlich verfolgt und schließlich auch erreicht. Die auf Volksbildung orientierte Arbeit der Volksbibliotheken, wie sie von Erwin Ackerknecht und Walter Hofmann wesentlich mitbestimmt wurde, formte auch meine Berufseinstellung. Jedoch kulturpolitische Entscheidungen zum Bestandsaufbau der „Allgemein-öffentlichen Bibliotheken“ in der DDR veranlaßten mich in das andere Gebiet der bibliothekarischen Tätigkeit zu wechseln.

Allein durch ihre Aufgabenstellung stellte die Bibliothek der „Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassische deutschen Literatur“ in Weimar etwas Besonderes dar. Sie bot als Forschungsbibliothek eine Wirkungsstätte, wie sie wohl nur einmal im Leben geboten wird. Die Trinität bibliothekarischen Wirkens, nämlich Bücher zu sammeln, deren Inhalt zu erschließen und so Wissen an den Benutzer zu vermitteln, das schien sich hier in besonderer Weise verwirklichen zu lassen. Waren es zunächst nur die vielfältigen Forderungen, die die Beantwortung der unterschiedlichsten Fragen von verschiedensten Interessenten aus aller Herren Länder zum Sammlungs- und Forschungsgebiet, „Deutsche Literatur von 1750 bis 1850“ stellten, wobei Goethe im Mittelpunkt stand, so kam bald mit Erschließungsarbeiten an einem anderen wichtigen Teilgebiet des Buchbestandes, der Almanach-Sammlung nämlich, ein weiteres Arbeitsgebiet hinzu, das Gelegenheit zu Entdeckungen bot. Nebenbei war noch für die Vorbereitung auf die Dissertation eine intensivere Beschäftigung mit Achim von Arnim notwendig. Das wurde begünstigt durch den Umstand, daß die Arnimsche Bibliothek von dessen Familie an die Zentralbibliothek übergeben worden war. So entstand als Nebenarbeit ein Begleittext zu einem Band Erzählungen Achim von Arnims und eine Miszelle über Wilhelm Grimm als Bibliothekar. Außerdem wurde angestrebt, auch durch entsprechende Publikationen die Bibliothek und die von ihr verwalteten Schätze bekannt gemacht zu machen und ihre Bedeutung für die Forschung hervorzuheben. Damit begannen sich Möglichkeiten herauszubilden, Erfahrungen und Methoden aus der volksbibliothekarischen Praxis in die Öffentlichkeitsarbeit der wissenschaftlichen Bibliothek einzubringen. Dazu bot der reiche Fundus der heutigen Herzogin Anna Amalia Bibliothek eine ganz andere, aber hochinteressante Basis für Bildungsvermittlung in unterschiedlichsten Formen.

Schon bald tauchte in der Almanach-Sammlung ein Bändchen auf, mit einem etwas eigenartigen Titel und einem verwunderlichen Inhalt, das zunächst nicht so recht einzuordnen war, aber wenig später fand sich ein weiterer Almanach, der sich auf jenen, vorher bearbeiteten bezog. Da wurden mit einem Male Zusammenhänge deutlich und der eigenartige „Würfelalmanach“ erklärte sich selbst als reizvolle Literatursatire auf eine literarische Modeerscheinung des frühen 19. Jahrhunderts, die zugleich aber auch einen Blick auf die Wirkung der Almanachliteratur ermöglichte, nicht nur durch die gedruckten Texte, sondern auch, und das ist von besonderem Wert, durch die handschriftlichen Eintragungen des Zensors von Dorpat, der seine Streichungen angebracht hatte, mit denen die Aufführung eines Stückes aus jenem „Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande“ genehmigt wurde.

Dieses merkwürdige Exemplar bot den Anlaß für eine Veröffentlichung über Literatursatire, der eine über die Zensur folgte und schließlich konnte einige Jahre später, eine Faksimileausgabe jenes Kuriosums hergestellt und mit einem entsprechenden, erläuterndem Nachwort versehen werden. Das war, als die Verlage eine Marktlücke entdeckt hatten, die sie durch die Herstellung von Faksimile-Drucken und Reprints auffüllten. Sie leisteten damit einen beachtlichen Beitrag zur Wiederentdeckung und zur Vermittlung von Büchern, die lange nicht mehr auf dem Buchmarkt zu erhalten waren und damit auch zur Rückbesinnung auf historisches Kulturgut. Damit ermöglichten sie aber auch eine leichtere Benutzung und trugen gleichzeitig zum Schutz der oft seltenen Originale bei.

Als die Zentralbibliothek der deutschen Klassik im Jahre 1969 mit der Thüringischen Landesbibliothek zusammengelegt wurde, weitete sich das Arbeitsgebiet aus. Neben der bibliothekarischen Tagesarbeit, der Leitung des Bereichs Erwerbung und Benutzung, waren nun auch die Sondersammlungen und weiterhin auch der Wissenschaftliche Auskunftsdienst zu betreuen, der sich nun auch auf die Sonderbestände der einstmals Großherzoglichen Bibliothek erstreckte. Das bedeutete, daß sich nun noch weitaus größere Möglichkeiten boten, Besucher des Hauses mit dessen Schätzen bekannt zu machen. Zunächst stand nur der Rokokosaal mit seinen Bildnissen und Plastiken im Mittelpunkt des Interesses. Hier in der Verbindung von Architektur, Bildender Kunst und Literatur konnte Geschichte lebendig gemacht, ein erster Eindruck von den Schätzen erweckt werden, die sich in diesem Hause befanden und das noch in einem Ambiente, daß seit dem 18. Jahrhundert unverändert erhalten geblieben war, über alle Fährnisse der Zeiten hinweg. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Um einen Einblick in den schier unermesslichen Reichtum zu gewinnen, war es notwendig, die Bestände vor Ort zu erforschen, in die Bereiche vorzudringen, die nicht im Mittelpunkt der alltäglichen Ausleiharbeit standen. Das führte zu Wiederentdeckungen, die dann besonders beglückend waren, gleich ob es sich um einen besonders wertvollen Atlas von 1572 handelte, eine seltene und bis dahin in der Forschung unbekannte Europakarte aus dem 16. Jahrhundert, um ein wirklich einmaliges Sammelbändchen von Kleindrucken des 16. Jahrhunderts, das ein Sammler sich einstmals hatte zusammen binden lassen, und das als das „Weimarer Liederbuch“, von der Forschung immer wieder begehrt wurde, oder um ein Konvolut von Rilke-Briefen, die sich neben Exerzierreglements aus dem 18. Jahrhundert in der Handschriftensammlung befand. Damit sei nur die thematische Vielfalt genannt. So konnte schon bei Führungen auf ein breites Spektrum hingewiesen, konnte das Wirken Goethes in und für die Bibliothek dargestellt werden. Die Dokumente boten dafür eine gute Gelegenheit, gleich ob es die alte originale Benutzungsordnung war, oder die Diarien, die Tagebücher der Bibliothek, die Ausleihbücher, die über die Benutzer und über die Benutzung Auskunft geben, wie der Briefwechsel mit dem Amtskollegen Voigt interessante Einblicke in den Bibliotheksalltag vermittelte. In gleicher Weise konnte ausgehend von mittelalterlichen Handschriften die Entwicklung der Buchkultur dargestellt werden, illuminierte Handschriften belegten die Kunstfertigkeit der klösterlichen Schreibstuben, wie in alten Bilderhandschriften die Entwicklung der Technik im Mittelalter gezeigt und wie aus dort enthaltenen kulturgeschichtlichen Zeichnungen das Leben jener Zeit gegenwärtig gemacht werden konnte.

Die umfangreiche Bibelsammlung, seit dem Anbeginn der Bibliothek aus der reformatorischer Glaubenshaltung der Weimarer Herzöge heraus gepflegt, bot eine gute Gelegenheit zu zeigen, wie sich von den Vulgata-Handschriften, das sind die ersten lateinischen Bibelübersetzungen, über erste handgeschriebene deutschsprachige Bibeln, die Bibelübersetzung bis hin zu Luthers Übertragungen des Neuen Testaments in Gestalt des sogenannten September- und Dezember-Testaments und zu einem besonders schön illuminierten Exemplar der ersten Luther Vollbibel von 1534 entwickelte. An diesen Handschriften und Drucken ließ sich auch gut die Herausbildung der Buchillustration demonstrieren und die Entwicklung der graphischen Künste von der Handschrift bis hin zum modernen Pressendruck belegen. Das alles bot immer wieder Anreize zur schriftlichen, zur schließlich gedruckten Darstellung, um die gewonnen Kenntnisse weiter zu vermitteln über den notwendig begrenzten Kreis der Bibliotheksbesucher hinaus. Daraus entstand eine Aufsatzreihe, die nachdem sie zunächst über Jahre hinweg im „Goethe-Almanach“ der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten erschienen war, zu einen reich bebilderten Band, „Kostbarkeiten aus den Beständen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek“ (Leipzig: Edition 1993, 1994, 2004) zusammengefasst werden konnte.

Zu den Führungen hatte sich bald eine Veranstaltungsreihe gesellt, die sich nach einigen thematischen Wandlungen, die bereits in der Thüringischen Landesbibliothekentwickelt worden war, von der Dichter-Lesung, begonnen mit Günter de Bruyn, zu einer nur von Bibliotheksmitarbeitern betreuten Vorstellung von Büchern, Bestandsgruppen und bibliotheksspezifischen Themen entwickelte und als „Tafelrunde“ über mehrere Jahre bestand. Damit wurde abermals eine Anforderung in die Tat umgesetzt, die auf eine Anweisung Carl Augusts zurückgeführt werden konnte, nämlich kostbare Neuerwerbungen in einem eigens dafür einzurichtenden Raum einem geladenen Publikum vorzulegen. Das wurde freilich modifiziert, bot aber eine willkommene Gelegenheit, mit den Schätzen der Bibliothek eine interessierte Öffentlichkeit zu erreichen. Der Erfolg dieser Veranstaltungen, das Interesse, das dadurch geweckt worden war, ließ es als sinnvoll erscheinen, mehr über die Schätze des Hauses zu veröffentlichen.

So entstanden aus diesen mannigfaltigen Anregungen, die der Bestand bot, unterschiedliche Publikationen, gleich ob es sich um Aufsätze für Zeitschriften oder Jahrbücher handelt, wie die im Rahmen der Jahrestagungen der Hebbel-Gesellschaft in Wesselburen gehaltenen Vorträge, die mit einem Beitrag begannen, der entstanden war aus der Irritation bei der ersten Betrachtung von Thomas Theodor Heines Illustrationen zu Hebbels „Judith“ in einem Band aus der Sammlung Haar. Das führte dann bald zu einer weiteren Beschäftigung mit Jugendstil-Buchillustrationen.

Für einige Faksimile-Drucke, die nach Originalen der Bibliothek hergestellt wurden, waren Begleittexte entstanden, so für die „Biblia pauperum“, die Schedelsche „Weltchronik“, das „Weimarer Liederbuch“, den „Würfelalmanach“ und das „Jahrbuch der Weltbegebenheiten“. Es konnten aber auch eigenständige Buchveröffentlichungen vorgelegt werden, die besondere Handschriften oder Drucke zum Gegenstand hatten, wie das „Gebetbuch der Margarete von Rodemachern“ oder „Illuminierte Holzschnitte aus der Luther-Bibel von 1534“.

Der Begleittext zu einer Ausstellung von besonders schönen Exemplaren aus der großen Stammbuch-Sammlung, die bereits im 18. Jahrhundert begründet worden war, bot die Gelegenheit, Belege für die etwas dunkle Herkunft jener Spezies von Freundschaftsbüchern vorzulegen, wie sie nur noch ganz selten zu finden sind.

Der Bezug auf die „Fruchtbringende Gesellschaft“, die 1617 in Weimar gegründet worden war, wurde durch die im Bestand der Bibliothek vereinten Veröffentlichungen aus dem Kreis der Gesellschaftsmitglieder hergestellt.

In allen Beiträgen ging es darum ein Bildungserlebnis zu vermitteln, Geschichte nachvollziehbar zu machen, Geschichtsbewußtsein zu wecken, zugleich aber auch das Interesse auf diese Bibliothek zu richten, zu zeigen, was hier an Reichtum aufbewahrt wird und für weiterführende wissenschaftliche Betätigung genutzt werden kann. Vor allem war es ein vorrangiges Anliegen die Welt der Bücher erlebbar zu machen, die Erfahrungen zu nutzen, die beim unmittelbaren Kontakt mit Besuchern gewonnen werden konnten, daß nämlich hier ein Potential zum Teil ungehoben liegt, das auch auf Jugendliche wirken kann, die Vergangenheit anders, neu, mit Respekt vor der Leistung der Altvorderen zu betrachten und zu erkennen, daß sich im tradierten Kulturgut ein Wert offenbart, den zu schützen, zu erhalten und weiter zu befördern lohnt.

In diesem Sinne sollten diese Früchte einer langen Tätigkeit im Schatzhaus der Geistes gesehen werden und hoffentlich dazu beitragen, das Bewusstsein für das zu stärken, was Goethe mit seinem Wort „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ so eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht hat. So wie die Neuauflage der „Kostbarkeiten“ unmittelbar nach dem verheerenden Bibliotheksbrand 2004 dazu beitragen sollte, auf die Schätze des Hauses zu verweisen, die zum Teil unwiderruflich vernichtet wurden, so sollen die in diesem Band vereinten Arbeiten, von denen einige an nicht leicht zugänglichen Stellen gedruckt worden sind, noch einmal zusammengefasst vorgelegt werden. Der Band will die „Kostbarkeiten“ ergänzen und so das Interesse an dieser Bibliothek weiter befördern und zur Benutzung einladen.

Daß nach jahrelangen, wiederholten Versuchen - verschiedene angesprochene Verlage zeigten aus unterschiedlichen Gründen kein Interesse - dieser Sammelband dennoch vorliegt, ist dem unermüdlichen Zureden und der freundschaftlichen Hilfe bei der Bewältigung der technischen Probleme Herrn Dr. Martin Holtzhauer zu verdanken. Ohne ihn wäre das Manuskript in der Schublade verschwunden. Ihm gilt mein besonderer Dank, wie auch all jenen, die mir die Möglichkeit boten, bildend wirksam sein zu können.

Die Weimarer Bibliothek (Herzogin Anna Amalia Bibliothek).

Bemerkungen zu ihrer Geschichte. 1

„Man fühlt sich wie in Gegenwart eines großen Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet.“ Goethe. Tages- und Jahreshefte. 1801.

Wenn im September 1991 des 300jährigen Bestehens dieser Bibliothek in Weimar gedacht wurde, so ist das nicht ganz korrekt, denn die Bibliothek ist viel älter: aus einer herzoglichen Büchersammlung, von der bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts Zeugnisse vorliegen, war im Laufe der Zeit die Herzogliche, dann Großherzogliche Bibliothek hervorgegangen, auf die die Weimarer Fürsten, wenn auch mit unterschiedlichem Interesse, doch eigentlich alle stolz gewesen sind. Sie bestand dann nach dem Ersten Weltkrieg im Lande Thüringen als Landesbibliothek weiter, bis sie im Jahre 1969, von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur übernommen, mit der Zentralbibliothek der deutschen Klassik vereinigt wurde. Von 1991 an gab sie sich in der Bezeichnung etwas bescheidener als Bibliothek der deutschen Klassik. Seit dem Jubiläumstag ist sie in Herzogin Anna Amalia Bibliothek umbenannt. Dieser neue Name soll nicht auf die Bestände hinweisen, die sich durch ihre Vielfalt auszeichnen, sondern einen Bezug herstellen zur bedeutenden Förderin der Bibliothek, die zugleich von größtem Einfluß auf die Entwicklung des kulturellen Lebens von Weimar in der Zeit der Klassik gewesen ist. So besteht auch eine enge Verbindung zu den Forschungsstätten, der „Stiftung Weimarer Klassik“, innerhalb derer diese große wissenschaftliche Fachbibliothek, die sich dem europäischen Gedanken verpflichtet fühlt, sich als selbständiger Direktionsbereich zu wirken bemüht. Das vermag sie um so mehr, als sie über einen, in seinen Ursprüngen zum größten Teil erhaltenen, historisch gewachsenen Buchbestand verfügt, der, soweit es die Umstände erlaubten, ständig durch Neuerwerbungen erweitert wurde. So findet der Benutzer hier das wichtigste Schrifttum zur deutschen und europäischen Literatur-, Geistes- und Kulturgeschichte, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Durch Kataloge und bibliographische Unternehmungen verschiedener Art die Bestände zu erschließen und damit der Wissenschaft zu dienen, ist ihr erklärtes Ziel, im Sinne ihres eigentlichen Begründers, des Herzogs Wilhelm Ernst (1662 - 1728), der in seinem Berufungsschreiben für Conrad Samuel Schurzfleisch (1641 -1708), den Wittenberger Professor für Rhetorik und weitbekannten Polyhistor, den er als Direktor für seine Bibliothek gewann, am 19. Juli 1706 schrieb: „… daß Unserer Bibliothek der Ruhm erworben werden möge, daß dieselbe für andern in hohem Werth und Ruhm zu halten und nächst dem Hauptzweck auch uns als dem Stifter und Vermehrer davon ein beständiger Nachruhm und ewiges Andenken bei Unserem fürstlichen Haus und der sowohl in- als auswärtigen gelehrten Welt beigeleget und bestätiget bleibe.“2Auch wenn wir den nicht ganz unberechtigten Wunsch des Herzogs nach Ruhm abziehen, bleibt doch das Streben nach breiter wissenschaftlicher Wirkung.

Der Herzog brachte mit dieser Berufung etwas in das rechte, fachlich begründete Lot, was auf einen Erbteilungsvertrag zurückgeht, der eigentlich den Grundstein legte für den Wandel von einer privaten Büchersammlung zu einer wirklichen Bibliothek. Dieser Vertrag stammt bereits vom 12. Juli 1691. Er legte fest, daß ein Teil der zur Jenaer Linie, die aber ausgestorben war, gehörenden Buchbestände, rund 500 Bde., der Weimarer Sammlung zugeschlagen wurde.

Über die Geschichte der Bibliothek und über ihre Schätze zu sprechen, ist ein Unterfangen, das sehr schwierig ist angesichts der Geschichtsträchtigkeit dieser Bibliothek und dem zum Teil noch nicht ausreichend erschlossenen Reichtum ihrer Bestände.

Es soll aber nicht der Erbteilungsvertrag von 1691 und Schurzfleischs Berufung von 1706 am Beginn stehen, sondern ein Vorgang, der noch einmal um rund 150 Jahre weiter zurückliegt. Am 21. November 1549 hatte der seit 1547, nach der Niederlage in der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) und dem damit verlorenen Schmalkaldischen Krieg (1546/47), in Augsburg in Haft befindliche ehemalige Kurfürst und Herzog Johann Friedrich der Großmütige (1503 - 1554) an seinen Sohn, Friedrich den Mittleren (1529 - 1595), geschrieben, daß er die im Kanzleigewölbe des Weimarer Schlosses nicht eben sicher aufgestellten Bücher des Vaters in sein Gemach nehmen und in einem Schrank aufbewahren möge. Den Schlüssel dazu aber solle er stets bei sich tragen. 1550 bat er darum, daß ihm ein Verzeichnis seiner Bücher in die Gefangenschaft gebracht werde, „damit er wissen möge, welche Bücher noch vorhanden seien.“3Dieses „Inventarium der bucher meynes gnädigsten Herrn herzog Johanßen Friderichen des alten“4wurde vom Stubenheizer des Herzogs, Martin Bott, der später Bibliothekar in Jena wurde, aufgestellt. Welch ein beruflicher Werdegang und welch ein Interesse an den Büchern daheim, auch aus der Entfernung. Das verdient wohl hervorgehoben zu werden als ein Charakteristikum der Weimarer Herzöge. Daraus erhellt aber auch, wie früh bereits man in Weimar ein besonderes Augenmerk auf die Büchersammlung, mehr war es zunächst ja nicht, gerichtet hatte. Hier ist denn sogleich die Frage nach der Bedeutung des Städtchens Weimar zu stellen. Noch hundert Jahre später, am 28. August 1785, schrieb Johann Gottfried Herder an Karl Ludwig Knebel nicht eben begeistert: „So steht‘s hier in dem wüsten Weimar, dem unseligen Mitteldinge zwischen Hofstadt und Dorf…“5Da lag es nun, dieses Weimar, fern von Reichsstraßen und Handelswegen, auch die Post erreichte die Residenzstadt nicht auf direktem Wege. Zwischen der reichen kurmainzischen Handels- und Universitätsstadt Erfurt und Jena mit der Landesuniversität befand sich Weimar mit der Residenz und seinen anwachsenden Bücherschätzen, aber wer kam schon noch hierher? Was half es da, wenn bereits 1711 im „Realen Staats-, Zeitungs- und Konversationslexikon“ geschrieben steht: „Weimar (Vinariensis Ducatur) Herzogtum in Thüringen, zwischen dem Fürstentum Altenburg, dem Erfurtischen Gebiet und den Grafschaften Schwarzburg und Beichlingen. Es gehöret dem Herzog zu Sachsen-Weimar, und die Residenzstadt Weimar (Vimaria, Vinaria), nebst einem prächtigen Schlosse, die Wilhelmsburg genannt, worauf ein schöner, großer Saal, die schöne Bibliothek, Kunstkammer und Medaillenkabinett sehenswürdig, liegt am Fluß llm und hat ein Amt. Sie ist drei Meilen von Erfurt und zwei von Jena.“6Die Bibliothek sollte aber mehr in den Gesichtskreis der wissenschaftlichen Öffentlichkeit gerückt werden. Da reichte es nicht aus, daß im engen Zusammenhang mit den - hier freilich ausgesparten Veränderungen durch Erbteilungen - die Bibliothek auch in Verbindung mit der am 24. August 1617 in Weimar gründeten ersten deutschen Sprachgesellschaft, der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, steht. Diese Gesellschaft erhielt 1651, als Herzog Wilhelm IV. (1598 - 1662). zum Oberhaupt gewählt worden war, ihren Sitz in Weimar, wo sie sich nun meist unter der Bezeichnung Palmenorden mehr als pseudoritterliche Verbindung zu verstehen suchte, denn als Fortführung der auf nationale Besinnung und Pflege der Muttersprache ausgerichteten Sprachgesellschaft zu wirken. Aber das war der Anlaß dafür, daß viele Schriften aus dem Kreise der Gesellschaftsmitglieder in die Weimarer Bibliothek kamen, wo sie von Georg Neumark (1621 - 1681), dem Sekretär und späteren Bibliothekar der Gesellschaft, betreut wurden. Auch der 1703 zum ersten Male in den Akten der Bibliothek genannte Salomo Franck (1659 - 1725), konnte, obwohl er als Dichter von Kirchenliedern einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, nicht das gewünschte und erwartete Interesse der wissenschaftlichen Welt an der Weimarer Bibliothek erwecken. Dazu bedurfte es weiterer Schritte, der Erwerbung von bedeutenden Büchersammlungen und der bereits erwähnten Berufung Conrad Samuel Schurzfleischs. Genannt seien nur einige Erwerbungen: 1701 die Bibliothek des Kanzlers Moritz von Lilienheim, etwa 500 Bände, die, wie der Preis, 500 Taler, vermuten läßt, wohl von geringerer Bedeutung waren. 1704 konnte für 15.000 Taler (in der Literatur findet sich auch die Summe von nur 5.000 Talern, was aber wohl in Zweifel zu ziehen ist) die 6687 Bände umfassende Bibliothek des Juristen Balthasar Friedrich von Logau erworben werden. Der Sohn des zur schlesischen Dichterschule gehörenden Epigrammatikers Friedrich von Logau, ließ seine Bibliothek, die in Breslau in der Maria-Magdalenen-Kirche aufgestellt war, vom Konrektor Gryphius, dem Sohn des Dramatikers Andreas Gryphius, verwalten. Diese Erwerbung stellte ein großes Ereignis dar, das bald auch in den zeitgenössischen Lexika vermerkt wurde: „Er[Logau]war ein gelehrter Herr und besaß einen schönen Bücher-Vorrath, welcher nach seinem Tode Hertzog Wilhelm Ernst von Weimar an sich gekaufft, wo sie noch zu sehen ist.“7Diese Erwerbung, die in vierzig große Kisten verpackt, zunächst auf drei Schiffen über Oder, Elbe und Saale bis Halle gebracht worden waren, erreichte am 9. Mai 1704 Weimar auf zwölf Wagen und acht Karren.

Durch den, inzwischen als eigentlichen Direktor berufenen Schurzfleisch, konnten 1706 noch einmal etwa 1000 Werke aus dem Besitz des verstorbenen dänischen Staatsrates und weitberühmten Polyhistors Marquard Gude ersteigert werden.

Nach dem Tode Conrad Samuel Schurzfleischs hoffte der Herzog Wilhelm Ernst dessen Bibliothek zu erben, das gelang aber erst auf recht willkürlichem Wege nach dem Tode des als Amtsnachfolger berufenen Bruders Henrich Leonhard Schurzfleisch (1664 - 1722). Damit kam ein ebenfalls rund 7.000 Bände umfassender Bestand von hohem wissenschaftlichem Wert ins Haus.

Nach den Schurzfleischs waren verschiedene Hofbeamte für die Bibliothek zuständig. 1708 war Conrad Samuel, 1722 Leonhard Schurzfleisch gestorben. Seit 1715 arbeitete Johann Benedikt Scheibe in der Bibliothek, sein Nachfolger wurde 1725 der Konrektor Johann Matthias Gesner (1691 - 1761), der zunächst nur die Bibliothek der Schurzfleischs betreut hatte. Gesner war der erste im Amte und für Jahre der einzige, der trotz seiner eigentlichen Aufgabe - alle für die Bibliothek Verantwortlichen übten dieses Amt nebenberuflich und ohne Bezahlung aus - die für die Bibliothek notwendigen Aufgaben erkannt hatte. Aber Gesner verließ nach einer Auseinandersetzung mit dem Herzog, deren Gegenstand heute nicht mehr nachvollziehbar ist, 1728 unvermittelt Weimar und ging nach Göttingen, wo er sich große Verdienste um die dortige Bibliothek erwarb. Ihm folgte der Pagenhofmeister Justin Henrich Foeckler (gest. 1743) im Amte nach. Nach dessen Tod erlosch das Interesse an der Bibliothek, sie wurde kaum mehr benutzt. Um die Bestände wenigstens zu sichern, wurden die Räume versiegelt. Für die weitere Betreuung wurde eine Kommission eingesetzt, die sich um die Bibliothek kümmern sollte. Erst die Brüder Wilhelm Ernst (gest. 1753) und Johann Christian Bartholomäi (1708 - 1776), letzterer seit dem 5. Juli 1753 hauptamtlich und gegen Bezahlung, setzten sich mit aller Kraft für die Bibliothek ein. Das war die Situation, als Anna Amalia (1739 - 1807) 1756 von Wolfenbüttel nach Weimar kam. Die junge Herzogin sorgte für die Wiederbelebung der Bibliothek. Sie setzte eine Oberaufsicht über die Bibliothek und das ihr zugeordnete Münzkabinett ein, der zunächst der Geheime Rat Johann Poppo von Greiner (1708 - 1772) vorstand, dem 1772 der Geheime Rat Christian Friedrich Schnauß (1722 - 1797) und 1797 die Geheimen Räte Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) und Christian Gottlob Voigt (1743 - 1819) folgten.

In der Zwischenzeit war aber eine wichtige Veränderung vor sich gegangen: die Übersiedlung aus den Räumen der Wilhelmsburg, dem Residenzschloß, in das von dem Eisenacher Landbaumeister August Friedrich Straßburger 1763 bis 1766 umgebaute „Französische“ oder „Grüne“ Schlößchen. 1562 bis 1565 war es von Johann Wilhelm, dem zweiten Sohn Johann Friedrichs des Großmütigen, dank französischer Subsidiengelder gebaut worden. Bereits nach Fertigstellung des Umbaus erwies sich der gewonnene Raum als zu klein, auch wenn er etwa 2500 Quadratschuh mehr umfaßte, als die Räume vorher im Schloß. In seiner klaren Schönheit beeindruckt er noch heute die Besucher. Der anmutig gestaltete Bibliothekssaal mit seinen Galerien besticht in seinem einfachen, für das arme Weimar charakteristischen Rokokostil. Der Saal bot aber die Möglichkeit, die Bücherschätze für die Benutzung günstiger zu präsentieren und zugleich durch seinen Gesamteindruck herzogliches Bildungsbestreben zu repräsentieren. Damit waren die späteren Umund Anbauten - der sogenannte Goetheanbau, der auf den Grundmauern des ehemaligen Archivs errichtet wurde, ihm fiel der Treppenturm an der Südwestecke des Gebäudes zum Opfer, der Ausbau des Bibliotheksturms, der auf dem „Altan über der Ilm“, einem Teil der alten Stadtbefestigung, errichtet wurde und in dem die berühmte Wendeltreppe aus dem Jahre 1671, aus der Osterburg in Weida aufgestellt werden konnte, sowie der neugotische Turmvorbau - bereits vorprogrammiert.

Am 21. April 1766 wurde mit der Überführung der Bibliotheksbestände aus dem Schloß in das neue Quartier begonnen, am 7. Mai war sie beendet. Die Kosten für den Umzug beliefen sich auf 161 Taler, die zur Baukostensumme von 8265 Talern hinzugeschlagen werden mußten. Damit war ein bedeutender Schritt in der Bibliotheksentwicklung getan. Diese Übersiedlung in ein neues Bibliothekslokal bedeutete zugleich eine Loslösung vom Schloßbereich und damit einen leichteren Zugang und eine bessere Benutzbarkeit. Hinzu kam zumindest die theoretische Sicherstellung des Etats für Buchanschaffungen in Höhe von nunmehr 400 Talern jährlich anstelle der früheren 300 Taler.

Schließlich wandte man das Augenmerk der Angestellten auf die Arbeit an den Katalogen. Es gehe darum, und darin waren sich alle Beteiligten einig, einen „richtigen und vollständigen Catalogum zuverfertigen, zu welchem Ende vor allen Dingen nötig sei, den Nominalcatalogum und die zu künftiger Verfertigung eines Realkatalogs vorhandenen Zeddel vollends complet zu machen, da in beyden gar viele Bücher mangeln.“8

Als Goethe nach Weimar kam, war der Rat Friedrich Christoph Ferdinand Spilker (1746 - 1805) Direktor der Bibliothek. Seine Arbeit fand aber nicht den Beifall der am 9. Dezember 1797, nur wenige Tage nach dem Tode des bisher zuständigen Geheimen Rates Schnauß, für die Bibliothek berufenen Oberkommission, die von den Ministern Goethe und Voigt gebildet wurde. Aus dem Briefwechsel der beiden9geht hervor, welche Querelen sie auszutragen hatten, um wie viele Kleinigkeiten fachlicher wie menschlicher Natur sie sich kümmern mußten.10Der zu dieser Zeit zunächst als Bibliotheksregistrator tätige Christian August Vulpius (1761 - 1819) der sich bald zur rechten Hand der Minister in Bibliothekssachen entwickelte, sei beispielhaft hervorgehoben. Er wurde Bibliothekssekretär, im November 1805 Bibliothekar. Eigentlich hatte sich Vulpius eine Stelle an der Universitätsbibliothek in Jena gewünscht. Aber, obwohl er monatelang von Weimar nach Jena ausgeliehen, für die „Akademische Bibliothek“ dort hatte wirksam sein müssen, scheiterte eine Ernennung am Veto des Gothaischen Geheimen Rates von Frankenberg. In Anerkennung seiner Verdienste um die Weimarische Bibliothek erhielt er zum Trost 1816 die Ernennung zum „Rat“. Vulpius trat nicht nur als Trivialschriftsteller, Theaterdichter und Übersetzer hervor, sondern gab auch, auf den Bibliotheksbeständen als willkommener Quelle aufbauend, zwei vielbeachtete Zeitschriften heraus, die „Couriositäten“11und „Die Vorzeit“.121823 promovierte er in Jena zum Doktor der Philosophie. 1826 trat der verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand, ein Jahr später verstarb er. In jener Zeit waren neben dem Akzessisten Friedrich Theodor Kräuter (1790 - 1856) der Literaturforscher Johann Georg Keil (1781 - 1857) und, zumindest pro forma als dessen Nachfolger, Professor Friedrich Wilhelm Riemer (1774 - 1845) als 2. Bibliothekar tätig. Über die Verdienste Goethes gibt es inzwischen hinreichend Literatur.13Es sei deshalb hier nur auf drei Neuerungen verwiesen, die das Wirken Goethes und Voigts hinreichend charakterisieren, zumal Teile davon die gegenwärtige Arbeit noch immer mitbestimmen, wenn auch mit graduellen Veränderungen.

Es handelt sich dabei um die Benutzungsordnung vom 26. Februar 179814, das „Diarium über die bey fürstlicher Bibliothek gangbaren Geschäfte“ und die großherzogliche Anweisung zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek, die 1824 erlassen wurde. Die Anweisungen zum Tagebuch und zu den Werbeausstellungen seien zitiert, um den Stil und die Absicht unverfälscht zu vermitteln. Zunächst die erste Anweisung für die Führung des Diariums: „Da man es für nöthig erachtet, das was bey fürstlicher Bibliothek geschieht künftig besser zu übersehen, so hat man beschlossen ein Diarium einzuführen, zu welchem Entzweck gegenwärtiges Buch bestimmt ist. Die in den Columnen rubrizierte Personen haben jedesmal, bevor sie von der Bibliothek gehen, aufzuzeichnen womit sie sich des Tages beschäftiget. Sollte ein oder der andere dieses unterlassen, so erhält der Registrator Vulpius hiermit den Auftrag die fehlenden Notizen nachzubringen, wie man denn von demselben die Vollständigkeit gedachter Tabellen fordern wird. Weimar 15. April 1799.“15Später wurden diese Bestimmungen noch einmal verschärft16, bis das Tagebuch plötzlich abbricht. Nicht zufrieden waren wohl Oberaufsicht und Großherzog mit dem Grad der Bibliotheksbenutzung. Auch wenn die Besucherbücher17ein reges Interesse von durchreisenden Fremden belegen, so war das doch nicht die gewünschte Wirkung, die mit den angewachsenen Buchbeständen erstrebt werden sollte. So schrieb Goethe im November 1824 an die Bibliothek: „Nachdem Ihro Königl. Hoheit zu äußern geruht, daß, da nunmehr bey Großherzoglicher Bibliothek ein Zimmer eingerichtet sei, welches zu Unterhaltung des Publicums und dessen nähern Anteil an den Bibliotheksschätzen sich eigne, so hat man bei Großh. Oberaufsicht folgende Einleitung zum Versuch getroffen, um deren Nachhaltigkeit zunächst beurteilen zu können. Man gibt nämlich an eine namhafte Person eine Einladungskarte, wodurch dieselbe berechtigt ist, irgendeinen Montag oder Donnerstag sich gedachten Zimmers und der daselbst vorgelegten Novitäten, besonders neuangekommener Kupferwerke, mit Bequemlichkeit zu bedienen, wodurch man zu erzwecken hofft, daß mit möglichster Schonung vorgelegter kostbarer Werke, sämtliche Personen in kurzer Zeit dieser belehrenden Unterhaltung genießen zu können. Man rechnet jedesmal etwa zehen Personen, wodurch also in einem Vierteljahr 260 Personen eingeladen werden, wobei niemand von einem wiederholten Besuch ausgeschlossen ist, indem es von ihm abhängt, sich an mehrere Gesellschaften anzuschließen. W. den 17. Nov. 1824.“18

Deutlich wird, daß neben dem Interesse an der Leistung des Personals die humanistische Bildungsidee, die Goethe auch im privaten Bereich mit Hilfe seiner umfangreichen und vielfältigen Sammlungen ständig zu befördern sich bemühte, für die Oberaufsicht ein wichtiges Anliegen darstellt. Das kommt auch in der bildungsliberalen Konzeption der Benutzerordnung zum Ausdruck.

Über den guten Sinn der Diarien, die wegen ihrer lakonischen Eintragungen heute gerne belächelt werden, weil das Gleichmaß und die scheinbare Eintönigkeit des bibliothekarischen Alltags zu argen Verkürzungen Anlaß gaben, äußerte sichGoethe in späteren Jahren einmal gegenüber dem Kanzler Friedrich von Müller (1779 - 1849): „So wird den Leuten erst lieb, was sie treiben, wenn sie stets mit einer gewissen Wichtigkeit anzusehen gewohnt werden, stets in gespannter Aufmerksamkeit auf das Kleinste zu bleiben“.19Und noch einmal zu dem gleichen: „Wir schätzen ohnehin die Gegenwart zu wenig, tun die meisten Dinge fronweise ab, um ihrer los zu werden. Eine tägliche Übersicht des Geleisteten und Erlebten macht erst, daß man seines Tuns gewahr und froh wird, führt zur Gewissenhaftigkeit. Was ist die Tugend anderes ah das wahrhaft Passende in jedem Zustande? Fehler und Irrtümer traten bei solcher täglichen Buchführung mit sich selbst hervor, die Beleuchtung des Vorgangs wuchert für die Zukunft Wir lernen den Moment würdigen, wenn wir ihn alsbald zu einem historischen machen.“20

Da Goethe sehr genaue Vorstellungen von der Arbeit und den Möglichkeiten einer Bibliothek hatte, wuchs in der Zeit seines Wirkens die Bedeutung der Großherzoglichen Bibliothek, und der Wunsch Wilhelm Ernsts vom Anfang des Jahrhunderts erfüllte sich.

Aber auch von dem, was ein Bibliothekar können muß, hatte er feste Vorstellungen, die mit Sicherheit aus seiner Praxis erwachsen waren: „Wir brauchen mechanisch tätige Subalterne“21, und noch einmal, etwas später, heißt es: „Es ist ein allgemein angenommener, und auch durch Erfahrung bewährter Satz, daß Bewahren und Benutzen zweierlei Dinge sind. Ein tätiger Gelehrter ist kein guter Bibliothekar, und ein fleißiger Maler kein guter Galerieinspektor“.22Dies sollte auch in der Zeit nach Goethe bei der Besetzung der Direktorenstelle erkennbar werden, aber das liegt wohl in der Natur der Sache. So sorgte sich Goethe sowohl um eine geordnete Verwaltungsstruktur, was bei den wenigen Mitarbeitern sicher nicht so problematisch war, wenn es auch genug Ärger gab, wie dem Briefwechsel mit Voigt zu entnehmen ist. Er bemühte sich auch darum, so viel Mittel, wie nur irgend möglich, für den Bestandsaufbau zu erhalten. Das war in dem kleinen und armen Land sicherlich recht schwierig. 1757 hatten als ordentliche Mittel der Bibliothek 400 Reichstaler zur Verfügung gestanden. 1781 waren es 600.Anna Amalia hatte zusätzlich angewiesen, daß besonders kostbare und wichtige Bücher aus Sondermitteln bezahlt werden sollten. 1830 schließlich hatte Goethe erreicht, daß für Anschaffungen 12.000 Taler zur Verfügung gestellt werden sollten.

Goethes Einsatz für die Bibliothek konnte eine günstige Entwicklung fortführen. Auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und am Beginn des 19. konnten wieder einige interessante Sammlungen erworben werden, nachdem in den Jahren vorher wegen Geldmangels auf einige günstige Angebote hatte verzichtet werden müssen. So hatte Anna Amalia veranlaßt, die Dramensammlung Gottscheds23, soweit sie noch erhalten war, zu erwerben, es wurden Stammbuch-Sammlungen erworben und damit der Grundstein für eine Kollektion gelegt, die wohl nach der im Kunstgewerbemuseum in Frankfurt am Main die zweitgrößte Sammlung dieser Art darstellt. Dank guter Beziehungen nach Nürnberg konnten Norimbergensiae erworben werden, unter denen sich neben dem Gemerkbüchlein des Hans Sachs24eine beachtliche Zahl von Meistersingertexten befand, die heute für die Forschung von beachtlichem Interesse ist. Mit der Säkularisierung der Klöster nach dem Reichs-Deputationshauptschluß von 1803 konnten schöne mittelalterliche Handschriften erworben werden,freilich ohne damit den in Gotha vorhandenen Bestand auch nur annähernd zu erreichen. Hinzu kamen die Bibliotheken von Angehörigen der herzoglichen Familie und von Gelehrten: die Bibliothek Ernst August Constantins, Teile der, später die gesamte Bibliothek Anna Amalias, eine Sammlung von Schriften zur Französischen Revolution25, Carl Augusts Handbibliothek, Teile der Büttnerschen Bibliothek kamen von Jena herüber, Carl August übergab seine Erotica-Sammlung der Bibliothek, entnahm aber für seine Geliebte, die Schauspielerin Caroline Jagemann, einen Teil der bisher gesammelten Almanache26, die Militärbibliothek und die Karten-Sammlung Carl Augusts wurden im Turm aufgestellt; aus der Karten-Sammlung bedienten sich dann die Franzosen, wie die Eintragungen im Katalog der Sammlung bekunden27. Die Bibliothek Fernows wurde erworben, durch Erbschaft kam die Bibliothek des Herzogs von Braunschweig-Öls, des Bruders der Herzogin Anna Amalia, in den Bestand. Die Reihe ließe sich fortsetzen.

Bis zur Amtsübernahme durch Goethe und Voigt etwa, war der Bibliotheksbestand vorwiegend eine Sammlung wissenschaftlicher Literatur, die sich eigentlich nur durch ihre Reichhaltigkeit von anderen Bibliotheken der Zeit unterscheidet. Was heute gemeinhin als Belletristik oder dichterische Literatur erscheint, begann sich erst allmählich herauszubilden und fand nur langsam Zugang in den Bestand. Daß dieser heute anders aussieht, ist die Folge einer späteren, zielgerichteten Bestandspolitik, die sich zunächst auf die klassische Zeit orientierte. Heute sind wir dabei, diese Begrenzung zu überwinden und die Erwerbungen in einem weiteren Rahmen zu sehen, der wiederum auch von den alten Beständen her mitbestimmt wird.

Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte Leonhard Schurzfleisch rühmend bemerkt, die Bibliothek sei reich an philologischen, philosophischen, mathematischen und medizinischen Schriften. Geschichte sei gut vertreten, besonders Einzelwerke über Länder, Provinzen und Städte, ebenso Reisebeschreibungen, Memoiren, kritische Untersuchungen etc.28In der Bibliothek Schurzfleischs ist auch die nahezu vollständige Bibliothek des ehemals Wittenberger Professors August Buchner enthalten. Das bedeutet eine weitere Bereicherung durch theologische, weitere historische, genealogische und juristische Schriften. Antike Klassiker sind in den vorzüglichsten Ausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts vorhanden, viele mit handschriftlichen Bemerkungen ihrer berühmten Vorbesitzer.

Nach Goethe erlosch langsam das Interesse an Bibliotheksdingen, es fehlte wohl auch ein entsprechender Fürsprecher. Zwar waren namhafte Gelehrte in der Nachfolge tätig,nach Christian August Vulpius und Friedrich Wilhelm Riemer, war der gebildete Ludwig Preller (1809 - 1861) vor allem mit der Katalogisierung der Handschriften befaßt, dann kamen Gustav Adolf Schöll (1805 - 1882), Reinhold Köhler (1830 - 1892), der als Volkskundler und Märchenforscher berühmt war. Ihm folgte Paul von Bojanowski (1834 - 1915), der sich besonders für Lokalgeschichte interessierte. Aber sie waren alle sehr vom Herzog und von der Staatsverwaltung abhängig, besonders betraf das die Erwerbungen, um die es viele konzeptionelle Auseinandersetzungen gab, weil die geldgebenden Institutionen nicht immer die besonderen Interessen der Direktoren akzeptieren wollten. Der Etat wurde wieder arg beschnitten: 1849 standen nur noch 1.500 Reichstaler zur Verfügung, von 1875 bis 1901 waren es jährlich 3.900 Mark. Diese entsprachen etwa 1.300 Reichstalern. Von 1902 bis 1914 stieg der Etat wieder an und erreichte 9.000 Reichsmark. Angesichts der gewachsenen Buchproduktion war auch dieser Betrag entschieden zu gering, aber Vergleiche mit anderen Bibliotheken zeigen, daß dies die allgemeine Situation war29. Es konnte so der Ruf der Bibliothek, den sie sich erworben hatte und den verschiedene Autoren von Stadtbeschreibungen verkündeten, nicht aufrechterhalten bleiben.

Aus diesen schönen Äußerungen ist manches über die Bibliothek zu erfahren. Drei Autoren wenigstens sollen zu Wort kommen und für die Bibliothek sprechen: Karl Gräbner weiß von der Bibliothek und ihren Beständen folgendes zu berichten: „Als Ansammlung für Wissenschaft und Kunst ist die Großherzogliche Bibliothek zuerst zu nennen ... Auf Veranlassung der Herzogin Anna Amalia kam die große Büchersammlung in das französische Schlößchen. Das Innere zu einer großen Bibliothek eingerichtet, mit schöner Stukkatur und Vergoldungen ausgeschmückt. ... Es hat drei Abtheilungen übereinander; einen großen, länglichen Saal, mit einem Oval in der Mitte ... Hier findet man vorzüglich die Werke, welche zum Staatsrecht, zur Natur-, Kunst- und Literair-Geschichte, zu den Alterthümern, zur Geographie. Chronologie, Diplomatik, Numismatik usw. gehören; ferner encyclopädische, kritische, historische und andere Wörterbücher, Lebensbeschreibungen und Briefsammlungen der Gelehrten. Bücher-Verzeichnisse von berühmten öffentlichen und Privatbibliotheken usw., worunter man auch schöne Werke antrifft, die sich durch herrliche Kupferstiche und typographische Pracht auszeichnen, deren Aufzählung aber uns der Raum verbietet. Auf der zweiten, mit einer Gallerie versehenen Etage, stehen auf einer Seite die zur Theologie, Kirchengeschichte, Patristik usw., auf der anderen die zur Jurisprudenz gehörigen Werke; ...“ Danach folgen noch weitere Aufzählungen einzelner Titel oder Verfassernamen. Wir verzichten darauf, weil gerade diese Angaben heute wissenschaftlich zum Teil überholt sind. Es heißt dann weiter: „Die Bibliothek hat einen Nominal-Katalog von 55 Folio-Bänden und einen Real-Katalog von 66 Bänden des größten Formats, dessen Vollständigkeit und Vortrefflichkeit alle Aufmerksamkeit verdient und immer vollständiger wird.“30Diese Kataloge sind heute noch vorhanden, wenn auch nur schwer benutzbar. 1969 war begonnen worden, diese bis dahin für die alten Bestände noch geltenden Kataloge in einen neuen, modernen Zettelkatalog nach Preußischen Instruktionen umzuarbeiten, wobei Autopsie oberstes Gebot war. Auch der unbenutzbar gewordene Realkatalog wurde durch neue Sachkataloge ersetzt, die weitaus benutzerfreundlicher sind. Diese Arbeit erstreckte sich über 15 Jahre und stellt eine beachtliche Leistung dar.

Bei Gräbner lesen wir dann weiter: „Die Bibliothek ist jeden Tag früh von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Bücher werden aber nur um diese Stunden, Mittwochs und Sonnabends, ausgeliehen und eingenommen. Die Oberaufsicht über die Bibliothek hat der Geheime Staats-Minister v. Göthe; Bibliothekar ist Riemer; Sekretair, Kräuter; Kanzelist, Frank; Kopist, John; dabei ein Bibliotheksdiener. ... Die bedeutende Militair-Bibliothek, welche 4000 Bände, Plane und 6000 Landkarten enthält, vom Großherzog Carl August gegründet, findet man daselbst. Der Ingenieur-Geograph Weise ist mit einem Kopisten darin beschäftigt.“31

1841 beschrieb Ferdinand von Biedenfeld: „Diese reiche und durch treffliche Bibliothekare wohlgeordnete Büchersammlung, ..., umfaßt jetzt über 130000 Bände, außer den Manuscripten etc. und mehrt sich planmäßig von Jahr zu Jahr ... Beide Bibliotheken (gemeint sind die Hauptbibliothek und die Militärbibliothek mit der Kartensammlung) werden Mittwochs und Sonnabends von 9 - 12 Uhr, mit Ausnahme des zur jährlichen Revision und Inventur bestimmten Monats Juni, sowie der Weihnachts- und Osterferien, dem Publikum geöffnet. Die Benutzung der Werke außerhalb des Bibliotheks-Lokals ist nach höchst liberalen Grundsätzen gestattet und wird auf eine musterhaft freundliche und zuvorkommende Weise erleichtert. - Auch Auswärtige erhalten Bücher, jedoch nur unter Bürgschaft eines hiesigen Einwohners. Nachschlagen. Lesen und Zeichnen im Bibliotheks-Lokale selbst finden die bereitwilligste Erleichterung.“32Welche Tradition und welche Verpflichtung erwachsen aus diesen frühen Berichten für heute! Nur 6 Jahre später, 1847, beschreibt der spätere Bibliotheksdirektor Gustav Adolf Schöll auf über 50 Seiten die Bibliothek und ihre mannigfaltigen Schätze.33Der Umfang seiner Darstellung erscheint schon beachtenswert, wird daran doch deutlich, welchen Stellenwert man der Bibliothek zumißt.

Adolf Stahr berichtete 1851: „Von allen Denkmälern des Weimarischen Geistes hat mir die Bibliothek den bedeutendsten Eindruck gemacht. Nicht das Äußere des schmucken Gebäudes, ..., sondern die innere Einrichtung und Ausstattung, welche diesem Arsenale des Geistes zugleich einen ächt monumentalen Charakter verleiht …“34Stahr beschreibt dann vor allem die Portraits, die in der Bibliothek aufgestellt sind, Bilder und Büsten, gleich eingangs hebt er hervor, daß hier eine wohlgelungene Symbiose von Literatur und bildender Kunst geschaffen worden sei.

Das Bestreben der Bibliothek ging immer dahin, in dem Geiste zu wirken, wie er beschrieben wurde, und das soll auch das Streben für die Zukunft sein, wobei das nicht im Alleingang geschehen kann, sondern auf Dauer nur in der Gemeinschaft.

Die Direktoren aus der Zeit, da die Bibliothek dem Lande Thüringen unterstellt war, Werner Deetjen (1877 - 1939) und der leider zu früh verstorbene Hermann Blumenthal (1903 - 1941), konnten die Bibliothek nicht sonderlich fördern, es fehlte immer wieder an Geld. Erst in den Nachkriegsjahren konnte hier eine Verbesserung erzielt werden. Jetzt aber machten sich ideologische Bevormundung und Valutamangel als Hemmnisse für die Entwicklung bemerkbar, mit List galt es Möglichkeiten zu suchen und zu finden, die dennoch zu einer Weiterentwicklung des Bestandes verhelfen konnten. Hierbei ist vor allem die Hilfestellung einer großen Zahl von Verlagen hervorzuheben, die den Bestandsaufbau beförderten.

Als 1969 auf der Grundlage der „Bibliotheksverordnung“ die Fusion der „Thüringischen Landesbibliothek“ mit der „Zentralbibliothek der deutschen Klassik“ erfolgte, änderte sich einiges. Als erstes wurde das Projekt der Neukatalogisierung der Altbestände begonnen, dann wurde das Bestandsprofil im positiven Sinne eingeengt: aus der wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek wurde eine wissenschaftliche Fachbibliothek in dem eingangs erwähnten Sinn. Die dadurch ermöglichte Konzentration der Kräfte und Mittel war ein wesentlicher Gewinn. Dabei stand eine Erkenntnis Goethes vor Augen, die auch heute zu bedenken ist: „Die Bibliotheken waren[früher]wirkliche Schatzkammern, anstatt daß man sie jetzt bei dem schnellen Fortschritt der Wissenschaften, bei dem zweckmäßigen und zwecklosen Anhäufen der Druckschriften, mehr als nützliche Vorratskammern und zugleich als unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat.“35Zweckmäßig sollte die Arbeit schon sein. Es ergaben sich neue Entfaltungsmöglichkeiten, vor allem auf dem Gebiet des Erschließens. Die großen bibliographischen Unternehmungen müssen nun von weiteren Erschließungsmöglichkeiten flankiert werden, wobei der sinnvolle Einsatz moderner Computertechnik einen großen Raum einnehmen wird. Das gilt für die historischen Sammlungen der alten Bibliothek, die mit den neueren der Zentralbibliothek vereinigt wurden, ebenso wie zum Beispiel für die Almanach-Sammlung und vor allem für die weitberühmte und in dieser Form einzigartige Faust-Sammlung, aber auch für die Privatbibliotheken, die sich im Bibliotheksbestand befinden und die nicht wie die im alten Hause aufgelöst und in den Bestand systematisch eingeordnet worden waren, sondern in getrennter Aufstellung geschlossen überschaubar sind, die von Achim und Bettine von Arnim, von Friedrich Nietzsche, von Franz Liszt, aber auch für die bibliophil bedeutsame Stiftung Haar. Bibliographische Erfahrungen, gesammelt bei der Arbeit an den Personal-Bibliographien zu Lessing, Herder, Wieland, Schiller, Heine36und der Faust-Bibliographie37, sowie durch die Bearbeitung der inzwischen mit dem Pflichtexemplarrecht an die Universitätsbibliothek Jena abgegebenen „Thüringen-Bibliographie“38und der im Eigenverlag erscheinenden „Internationalen Bibliographie zur deutschen Klassik“39konnten jetzt auch im internationalen Erfahrungsaustausch eingebracht werden. Durch eine breite und intensive Öffentlichkeitsarbeit in Form von Führungen, Literaturveranstaltungen. Faksimiles, Reprints, Editionen und ähnlichen Dingen40sollte der Zugang vor allem zu den alten Beständen und den hier noch verborgenen Schätzen erleichtert werden, soweit das konservatorisch zu verantworten ist. So gilt es, die Bibliothek in einen weiten Kontext, den des europäischen Gedankens und des friedlichen Austauschs und zugleich des gemeinsamen Forschens zu stellen. So mag am Ende ein Wort Goethes stehen, mit dem er Carl August gegenüber am 6. Februar 1821 die Arbeit des Bibliothekars charakterisierte, er nannte sie das „friedlichste, sittlichste Bildungsgeschäft“.41

Nachtrag 2005:Durch den verheerenden Bibliotheksbrand vom 2. September 2004 wurde mit der Zerstörung des Dachstuhls und der 2. Galerie ein wesentlicher Teil des historischen Buchbestandes, vor allem aus dem 16. und 17. Jahrhundert, unwiederbringlich vernichtet. Ein Verlust, der nicht genug beklagt werden kann. Inzwischen wurde am 4. Februar 2005 der seit langem notwendige Neu- und Erweiterungsbau der Bibliothek als Studienzentrum mit großzügigen und modernsten Hilfsmittel ausgestattet, eröffnet. Damit begann eine neue Ära dieser Bibliothek.

Herzogin Anna Amalia Bibliothek vom Platz der Demokratie aus gesehen

Herzogin Anna Amalia Bibliothek vom Park her gesehen

1 Der Vortrag, zur 300-Jahr-Feier der Weimarer Bibliothek am 18. September 1991 im Rokoko-Saal gehalten, wurde für die Druckfassung leicht überarbeitet und mit Anmerkungen versehen.

2 FLACH,WILLY.Beiträge zur Vorgeschichte der Landesbibliothek Weimar. – In: Aus der Geschichte der Landesbibliothek zu Weimar und ihren Sammlungen, Festschrift. Hrsg. von Hermann Blumenthal . - Jena: G. Fischer 1941. S. 45.

3 Nach FLACH, WILLY, a.a.O. S. 38.

4 Nach FLACH, WILLY, a.a.O. S. 38.

5 HERDER, JOHANNGOTTFRIED: Briefe. Gesamtausgabe. Bd. 15 Nr. 124, S. 135. - Weimar: Böhlau 1979.

6 Reales Staats-, Zeitungs- und Conversations-Lexikon. Darinn sowohl die Religionen und geistlichen Orden, die Reiche und Staaten ... Aber auch Andere in Zeitungen und täglicher Conversation vorkommende aus fremden Sprachen entlehnte Wörter ... beschrieben ... werden. - Leipzig 1711.

7 Großes vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste, …Bd. 18. - Halle, Leipzig 1738. Spalte 256

8 DEETJEN, WERNER: Die Bibliothek unter Ernst August und Ernst August Konstantin. - In: Aus der Geschichte der Landesbibliothek, a.a.O., S. 99.

9 Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt. Bearb. und hrsg. von Hans Tümmler. Bd. 1 - 4. - Weimar: Böhlau 1949 - 1962. ( Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd. 53 - 56).

10 KRATZSCH, KONRAD: Bibliotheksalltag. Aus dem Briefwechsel zwischen Johann Wolfgang Goethe und Christian Gottlob Voigt. - In: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen. Bd. 5. - Leipzig 1987. S. 21 - 30.

11 VULPIUS, CHRISTIANAUGUST: Couriositäten der physisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mitwelt; zur angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser. Bd. 1 - 10. Mit ausgemalten und schwarzen Kupfern. - Weimar: Landes-Industrie-Comptoir 1811 - 1823.

12 VULPIUS, CHRISTIANAUGUST: Die Vorzeit, oder Geschichte, Dichtung, Kunst und Literatur des Vor- und Mittel-Alters. Bd. 1 - 4. - Erfurt: Keyser 1817 - 1821.

13 Nachgewiesen in: Dreihundert Jahre Weimarer Bibliothek. Eine Bibliographie zur Geschichte der Bibliothek der deutschen Klassik und ihrer Bestände. Zsgst. von Erdmann von Willamowitz-Moellendorff. - Weimar: Klassikerstätten 1991. Vor allem Nr. 287 - 330.

14 Die Benutzungsordnung der Weimarer Bibliothek von 1798. Mit einer Einführung von Konrad Kratzsch. - Weimar: NFG 1990. Faksimile der handschriftlichen „Vorschrifft, nach welcher man sich bey hießiger Fürstl. Bibliothek, wenn Bücher ausgeliehen werden, zu richten hat“, vom 28. Februar 1798.

15 Diarium über die bey fürstlicher Bibliothek gangbaren Geschäfte. Angefangen im April 1799.-Handschriftlich. Eintrag vom 15. April 1799. - Begonnen wurde mit den Eintragungen am 22. April 1799.

16 Diarium. a.a.O. Zweite Anweisung zur Führung dieses Tagebuches vom 18. August 1817.

17 Verzeichniß derer Frembden, welche hiesige Herzogl. Bibliothek besuchet haben Vom 18. Mart. 1744 an. Es handelt sich um insgesamt sieben Bände, deren Eintragungen bis zum 12. September 1922 reichen. - Bibliothekssignatur A 3l1-7.

18 Anweisung vom 17. November 1824. - Vgl. dazu LERCHE, OTTO: Goethe und die Weimarer Bibliothek. - Leipzig: Harrassowitz 1929, S. 34, 91 und 120.

19 Goethe zu Kanzler Friedrich von Müller am 15. 1. 1821.- In: Goethes Gespräche in vier Bänden. Erg. und hrsg. von Wolfgang Herwig. Bd. 3,1. - Zürich, Stuttgart: Artemis 1971. S. 233.

20 Goethe zu Kanzler Friedrich von Müller am 23. 8. 1827.- In: Goethes Gespräche, a.a.O. Bd. 3,2. - Zürich, Stuttgart: Artemis 1972. S. 163.

21 Goethe an Christian Gottlob Voigt am 1. Mai 1807. - WA IV, 19, S. 315; Nr. 5359.

22 Goethe an Christian Gottlob Voigt am 10. Januar 1811. - WA IV, 22; S. 5; Nr.6092.

23 FALLERSLEBEN, HEINRICHHOFFMANN VON: Schauspiele der Gottschedschen Sammlung von 1520 - 1620. - In: Weimarisches Jahrbuch für deutsche Sprache. Literatur und Kunst. Bd.4. - Hannover:Rümpler 1856. S. 202 ff.

24 Handschriftensammlung. Signatur Oct 151.

25 RAABE, PAUL: Revolutionsschriften in Weimar.- In: Historische Bestände der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar. - Beiträge zu ihrer Geschichte und Erschließung. - München u.a.: Saur 1992 S. 93 ff.

26 Almanache, Taschenbücher, Taschenkalender. Bearb. von Felicitas Marwinski. - Weimar 1967.

27 Catalogus über Serenissimi Clementissime Regentis Caroli Augusti Magni Ducis Saxoniae Cartensammlung. Bd. 1 - 5. - Dort lautet die Eintragung: „Ist 1806 von den Franzosen mitgenommen worden.“

28 Zur Bestandscharakteristik vgl. BLUMENTHAL, HERMANN: Älteste Verwaltungsgeschichte der Landesbibliothek Weimar. - In: Aus der Geschichte der Landesbibliothek, a.a.O. S. 55 ff.

29 KOTHER, HATTO: Zur Geschichte der Weimarer Bibliothek. Beiträge zur Geschichte ihrer Entwicklung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Berlin 1977. Unveröffentl. Diplomarbeit. - Ders.: Zur Bestandsentwicklung der Weimarer Bibliothek im 19. und zu Beginn des 20.Jahrhunderts. - In: Historische Bestände …, a. a. O. S. 169 ff.

30 GRÄBNER, KARL: Die Herzogliche Haupt- und Residenzstadt Weimar nach ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen gesammten Verhältnissen dargestellt. Ein Handbuch für Einheimische und Fremde. - Erfurt: Andrea 1830.

31 Gräbner, a. a. O.

32 BIEDENFELD, FERDINAND VON: Weimar. Ein Führer für Fremde und Einheimische durch die Stadt und ihre Umgebungen. - Weimar: Wilhelm Hoffmann 1841.

33 SCHÖLL, GUSTAVADOLF: Weimars Merkwürdigkeiten einst und jetzt. Ein Führer für Fremde und Einheimische. - Weimar: Landes-Industrie-Comptoir 1847.

34 STAHR, ADOLF: Weimar und Jena. 2., sehr verm. Aufl. - Berlin: Guttentag 1871.

35 GOETHE, JOHANNWOLFGANG: Winckelmann und sein Jahrhundert. Literarisches Metier. - WA I, 46; S. 46.

36 Vgl. dazu: 300 Jahre Weimarer Bibliothek, a.a.O., Nr. 912, 915, 916. 917, 918, 919, 920, 921, 922 ,923.

37 Vgl. dazu: 300 Jahre Weimarer Bibliothek. a.a.O., Nr. 914.

38 Vgl. dazu: 300 Jahre Weimarer Bibliothek. a.a.O., Nr. 908.

39 Vgl dazu: 300 Jahre Weimarer Bibliothek. a.a.O., Nr. 907.

40 Vgl. dazu: 300 Jahre Weimarer Bibliothek. a.a.O. Nr. 924-968.

41 Goethe an den Großherzog Carl August am 6. Februar 1821. - WA IV, 34, Nr. 117, S. 122.

Die Geschichte der Herzoglichen Bibliothek in Weimar von ihren Anfängen bis zum Jahr 1775.

(Fassung vom September/ Oktober 1992)

Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hatte einst in seiner Hauptresidenz Wittenberg eine Bibliothek angelegt, die sich durch ihre erlesenen Schätze auszeichnete. Georg Spalatin hatte sie zu Friedrichs Zeiten betreut und war auch nach dessen Tod seinen Nachfolgern in Bibliotheksdingen stets hilfreich zur Hand gegangen.Diese Bibliothek hatte bereits in Wittenberg den Universitätsangehörigen zur Benutzung offen gestanden. Als jedoch Johann Friedrich der Großmütige nach der verlorenen Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547), die zugleich auch das Ende des Schmalkaldischen Krieges bedeutete, in kaiserliche Gefangenschaft gehen mußte, war es ihm gelungen, in der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 neben Resten seiner Besitzungen auch die Wittenberger Bibliothek als sein Privateigentum für sich in Anspruch nehmen zu können. Sie wurde 1547 nach Weimar überführt, das künftig die Residenz des seiner Kurwürde verlustig gegangenen Herzogs sein sollte. Hier war die Büchersammlung unausgepackt nur für eine kurze Zeit im Franziskanerkloster untergestellt, bevor sie dann nach Jena gebracht wurde, wo sie zur Ausstattung der neuen Landesuniversität dienen sollten. Es muß dabei aber ein Teil der Bücher in Weimar zurückgeblieben sein. Den Abschluß des Umzuges hatte Erasmus von Minkwitz am 23. August 1549 seinem Herzog gemeldet.

Aus der Gefangenschaft, die Johann Friedrich an den kaiserlichen Hof zwang und die zu Aufenthalten an verschiedenen Orten in den habsburgischen Landen führte, - er mußte dem Kaiser auf seinen Reisen folgen -, hatte er am 21. November 1549 aus Brüssel seinem Sohn Johann Friedrich dem Mittleren die schriftliche Anweisung erteilt, sich um seine Bibliothek zu kümmern. Auf den Akten des Staatsarchivs fußend beschreibt dies Willy Flach: „Am 21. November 1549 gab der gefangene Kurfürst die Anweisung, daß seine im Kanzleigewölbe (in Weimar) nicht wohlverwahrten Bücher von seinem Sohne Johann Friedrich dem Mittleren in sein eigenes Gemach zu nehmen und in einem Schrank, dessen Schlüssel der Sohn bei sich behalten solle, unterzubringen seien und daß ein Inventar davon angefertigt und ihm überschickt werde.“ Und am 22. März 1550 bat er darum, daß ihm das Inventar, wenn es fertig sei, mit in die Gefangenschaft gebracht werde. Zweifellos handelt es sich dabei um das erhaltene „Inventarium der bucher meynes gnädigsten herrn hertzog Johanßen Friedrichen des eltern“, das der Stubenheizer Johann Friedrichs des Mittleren, Martin Bott, der später als Bibliothekar in Jena tätig wurde, angefertigt hatte, damit der gefangene Kurfürst „wissen möge, was für bücher noch[in Weimar]vorhanden seien.“ Es umfaßt 426 Bücher und ist das erste Verzeichnis einer fürstlichen Bibliothek in Weimar. Aus der Gefangenschaft hat der Kurfürst auch für die Vermehrung dieser seiner Bücherei gesorgt, denn aus Augsburg traf eine Büchersendung von ihm in Weimar ein.“1

Die Söhne Johann Friedrichs des Beständigen, Johann Friedrich der Mittlere (1529 - 1595) und Johann Wilhelm (1530 - 1573) hatten die Bücherliebe ihres Vaters geerbt und teilten nach dessen Tod die überlassenen Buchbestände untereinander auf, wobei Johann Friedrich der Mittlere seinen Teil mit in seine neue Residenz Gotha nahm. Doch nach dessen Ächtung infolge der unglücklich verlaufenen Grumbachischen Händel2gelangten die Bücher wieder nach Weimar zurück. Das geschah im Jahre 1567.

1574 wurde von den in Weimar befindlichen Büchern ein neues Inventar angefertigt, es verzeichnete 1367 Stück. Am 30. März des gleichen Jahres wurden aber diese Bücher wiederum nach Jena gebracht. In den Folgejahren erfuhren die Bibliotheksbestände mehrfach weitere Teilungen. Ein Inventar von 1606, das nach dem Tode von Herzog Johann angelegt wurde, verzeichnet nur etwa 200 Titel, dieses „Verzeichnis der Bücher in Ihrer Fürstlichen Gnaden Stüblein“ ist die einzige Nachricht, die von der Bibliothek Herzog Johanns zu berichten weiß. Jedoch müssen in jener Zeit noch mehr Bücher im Weimarer Schloß vorhanden gewesen sein, die aber beim Schloßbrand vom 2. August 1618 zum größten Teil ein Raub der Flammen geworden waren. Die Akten vermerken eine Notiz: „Die Bibliothek im Rauch mit aufgegangen“3. 1620 wurde erneut ein Inventarverzeichnis für das Schloß in Weimar aufgestellt. Dort wird, wie Flach zu berichten weiß, „eine Anzahl Bücher, ‚in einem alten Reisekasten und in einem Kasten, so von Brettern zusammen genagelt, meist theologischen Inhalts, und dazu eine umfangreiche Sammlung von Musikalien, rund 500 Nummern, verzeichnet.“4

In diesen Jahren ist auch die Erwerbung einer bedeutenden Handschrift zu verzeichnen, die des sogenannten „Skanderbegischen Ingenieurkunst- und Wunderbuches“, das heute als „Weimarisches Ingenieurkunst- und Wunderbuch“ bekannt ist und als eine der umfangreichsten spätmittelalterlichen technischen Bilderhandschriften gilt.5

Auch bei den verschiedenen Erbteilungen, die im 17. Jahrhundert zu grundlegenden Veränderungen im Lande führten, hat die weimarische Bibliothek zu leiden gehabt, wenn auch die in schwedischen Diensten stehenden Söhne des Herzogs Johann Ernst, Wilhelm (1598 - 1662), Ernst (1601 - 1675) und Bernhard (1604 - 1639) durch Kriegsbeute zur wertvollen Bereicherungen der Bibliothek beigetragen hatten. Doch durch die erneute Teilung des Landes im Jahre 1640 wurde auch der weimarische Bücherbestand einer weiteren Teilung unterworfen, wobei Ernst der Fromme (1601 - 1675) für seine Bibliothek in Gotha besonders kostbare Bücher übernehmen konnte. Für Herzog Wilhelm IV. blieb so zwar nur der weniger wertvolle Teil der alten Büchersammlung, die auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken konnte, zurück, doch bedeutete das keineswegs, daß sich Wilhelm nicht um den Ausbau seiner Bibliothek bemüht hätte. Das geschah in unmittelbarer Beziehung zu einer in Weimar 1617 gegründeten Vereinigung, die von großer Bedeutung für die weitere kulturelle Entwicklung in Deutschland sein sollte. Am 24. August 1617 hatten sie auf dem Schloß Hornstein in Weimar zusammengesessen, die Herzöge von Sachsen-Weimar, Johann Ernst der Jüngere (1594 - 1626) und seine Brüder Friedrich (1596 - 1622) und Wilhelm IV. (1598 - 1662) mit dem Fürsten Ludwig I. von Anhalt (1579 - 1650) und dessen Sohn Ludwig dem Jüngeren (1607 - 1624), dem Hofmarschall Caspar von Teutleben (1576 - 1629) und andere vornehme Herren, um der am 18. Juli verstorbenen Herzogin-Witwe Maria Dorothea die letzte Ehre zu erweisen. Aus den Gesprächen, die dabei geführt wurden, war der Gedanke hervorgegangen, nach dem Vorbild der italienischen „Accademia della Crusca“ eine Akademie zu begründen, die sowohl durch sittlich-moralisches Verhalten als durch Pflege der hochdeutschen Sprache wirken sollte. So entstand die „Fruchtbringende Gesellschaft“, die erste deutsche Sprachgesellschaft, die später auch „Palmenorden“ genannt wurde. Als ihr erstes Oberhaupt, Ludwig I. von Anhalt, 1650 verstarb, wurde nach einen Trauerjahr Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar zu seinem Nachfolger gewählt. 1651 ging damit der Sitz der Gesellschaft von Köthen nach Weimar über. Jetzt wurde ein „Erzschreinhalter“, ein Sekretär der Gesellschaft, bestellt, Georg Neumark (1621 - 1681), dem es auch oblag, als Bibliothekar tätig zu sein, zumal durch die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft viele Druckwerke der Gesellschaftsmitglieder in den Weimarer Bibliotheksbestand aufgenommen werden konnten. So wuchs der Buchbestand unter besonders günstigen Bedingungen. Auf diese Weise war in Weimar trotz einer Folge von unglücklichen Erbteilungen eine Bibliothek von beachtlichem Umfang entstanden, die von den Herzögen weiter ausgebaut wurde, je nachdem, wie es dem nicht gerade reichen Herzogtum möglich war.

1690 war die Jenaische Linie des Herzogshauses erloschen, nachdem bereits 1672 die erst 1603 entstandene Altenburger Linie wieder ausgestorben war. In einem erneuten Teilungsvertrag, der am 12. Juli 1691 abgeschlossen wurde, kamen die im Jenaer Schloß aufbewahrten Bücher, über die ein am Beginn des Jahres 1691 aufgestelltes Verzeichnis Nachricht gibt,- etwa 1.150 Bände waren hier genannt -, zu einem großen, heute nicht mehr genau zu bestimmenden Teil nach Weimar, während der andere an Eisenach fiel. Herzog Wilhelm Ernst bekam damit für die von seinem Vater Johann Ernst Il. übernommene Bibliothek wiederum etwa 500 Bände. Das könnte wohl der Anstoß für eine weiterführende Sammeltätigkeit gewesen sein, so daß dieses Jahr 1691 als das Gründungsjahr der Weimarer Bibliothek betrachtet werden kann. Von nun an wurde sie zielgerichtet ausgebaut, und der geistig interessierte Herzog Wilhelm Ernst kann als ihr eigentlicher Begründer angesehen werden. Er war es auch, der seine Büchersammlung der wissenschaftlichen Welt öffnete und dies durch die Berufung eines namhaften Gelehrten zum Bibliotheksdirektor zu unterstreichen versuchte. Nachdem zunächst der als Dichter von Kirchenliedern bekannte Konsistorialsekretär Salomo Franck (1659 - 1725) für die Bibliothek tätig gewesen war, berief der Herzog am 19. Juli 1706 den berühmten Gelehrten und Professor für Rhetorik an der Wittenberger Universität, Conrad Samuel Schurzfleisch (1641 - 1708), zum Direktor seiner Bibliothek. Im Berufungsschreiben Schurzfleischs legt der Herzog gleichsam sein Programm für Künftiges nieder, die Bestallung dieses Direktors geschah demnach mit der Absicht, daß „Unserer Bibliothek der Ruhm erworben werden möge, daß dieselbe für andern in hohem Wert und Ruhm zu halten und nächst dem Hauptzweck auch uns als dem Stifter und Vermehrer davon ein beständiger Nachruhm und ewiges Andenken bei Unserem fürstlichen Haus und der sowohl in- als auswärtigen gelehrten Welt beigelegt und bestätiget bleibe.“6

Der Herzog versuchte mit dieser Berufung das Augenmerk der wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf seine Residenz und die dort von ihm zusammengebrachten Bücherschätze zu richten. Das war umso notwendiger, als Weimar zwischen zwei weitaus bekannteren Orten lag, dem westlich von Weimar gelegenen kurmainzischen Erfurt, der reichen Handels- und Universitätsstadt, und dem nur wenige Meilen östlich gelegenen Jena mit der neuen Landesuniversität. Keine Handelsstraßen oder Postlinien berührten die kleine Residenz mit der großen Bibliothek. - Johann Gottfried Herder sollte etwa 100 Jahre später diese Stadt noch als ein „unseliges Mittelding zwischen Hofstadt und Dorf“ bezeichnen.7

Und dabei hatte der Herzog durch die Erwerbung von beachtlichen Büchersammlungen aus Privathand doch vieles für den Ausbau dieser Einrichtung getan, was Wunder, daß er dafür auch Anerkennung erheischte? Bereits 1701 hatte er die Büchersammlung des Geheimen Rates und Vizekanzlers Moritz Gerhard von Lilienheim (gest. 1701) erwerben können. Es waren an die 1500 Bände, die für einen recht geringen Preis von nur 500 Talern gekauft wurden. Der Zustand der Bücher,