6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bassermann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Bei Platon war es die »Begegnung mit Sokrates«, bei Hegel eine Bergwanderung, bei Tschechow ein Brief. Otto A. Böhmer versammelt die besonderen Erkenntnismomente großer Dichter und Denker von Platon bis Sloterdijk. Er erzählt nicht nur von diesen Augenblicken der Inspiration, die Augustinus, Dante, Montaigne, Voltaire, Diderot, Nietzsche, Conrad, Rilke, Adorno und andere zu dem werden ließen, was sie heute für uns sind. Es gelingt ihm auch, den Leser auf die Ideen, das Werk und das Leben dieser Persönlichkeiten einzustimmen. Ebenso lehrreich wie unterhaltsam ist sein Buch nicht zuletzt ein kurzweiliger Gang durch die abendländische Geistesgeschichte.

- Große Denker und ihre bahnbrechenden Ideen

- Von der Eingebung zum Werk: Erleuchtungserlebnisse im Leben großer Dichter und Denker von Epikur über Rousseau bis Adorno

- Eine unterhaltsame Reise durch die europäische Geistesgeschichte

- Mit vielen Porträts u.a. von: Platon, Macchiavelli, Voltaire, Hume, Darwin, Rilke, Proust, Benjamin, Adorno

- »Ein ideales Geschenk für alle, die statt trockener Philosophie lieber auf die Kraft der lebendigen Erzählung vertrauen.« Gießener Allgemeine

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Bei Platon war es die Begegnung mit Sokrates, bei Hegel eine Bergwanderung, bei Tschechow ein Brief. Lichte Momente versammelt die besonderen Erkenntnismomente großer Dichter und Denker von Platon bis Sloterdijk. Leichtfüßig erzählt Otto A. Böhmer nicht nur von diesen Augenblicken der Inspiration, die Augustinus, Dante, Voltaire, Diderot, Nietzsche, Conrad, Rilke, Benjamin und andere zu dem werden ließen, was sie heute für uns sind. Es gelingt ihm auch, den Leser auf die Ideen, das Werk und das Leben dieser Persönlichkeiten einzustimmen.

Zum Autor

Otto A. Böhmer

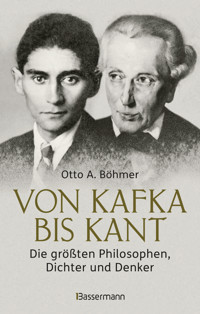

VON KAFKA BIS KANT

Die größten Philosophen, Dichter und Denker

Bassermann

ISBN 978-3-641-32822-1V001

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2025 by Bassermann Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

der Originalausgabe 2018 by Deutsche Verlags-Anstalt, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Projektleitung dieser Ausgabe: Martha Sprenger Umschlaggestaltung: Atelier Versen, Bad Aibling Typografie: DVA/Andrea Mogwitz

Für Christel und Mareike

Inhalt

Vorwort

Die säumenden Jahre des Lebens

Platon und der Feuerfunke

Nimm und lies!

Augustinus und der Augenblick höchster Gewissheit

In der geheimsten Kammer des Herzens

Dante und der Weg ins Licht

Der unwissende Philosoph

Voltaire und das eingeschränkt freie Leben

Deine Wissenschaft sei menschlich

Hume und die gemischte Lebensweise

Dass ihn der Teufel hole

Diderot und die Schwerkraft des Wissens

Ich weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen

Lessing und der Glaube an die Vernunft

Wer Augen hat zu sehen

Goethe und das große Ganze

Wie die erste Liebe

Schiller und die Freiheit der Gedanken

Am warmen Winterofen

Fichte und der Urgrund des Wirklichen

Der Geist in den Alpen

Hegel und der Aufstieg zur Philosophie

Eine Art Maschine

Darwin und die Variationen

In Ferne und Verborgenheit

Kierkegaard und das still Erhebende

Ein origineller Mensch

Thoreau und das naturgemäße Leben

Ein Blick des Glücks

Nietzsche und der Zuspruch in eigener Sache

Im klaren Herzen einer Kristallkugel

Conrad und der Abgesandte der Zukunft

Alles scheint anders, als es ist 191

Tschechow und die Ähnlichkeit mit Menschen

Die Anschauung von der Geisteswelt

Steiner und das Seelenwesen

Ein kleines Quantum reiner Zeit

Proust und die Zeichen des Glücks

Die Stimmen, die da kommen sollen

Rilke und das Glück eines Sommers

Das Spiel kommt zu Würden

Thomas Mann und die Zeitentiefe der Welt

Mehr Sehnsucht als Erfüllung

Hesse und die Stufen des Lebens

Als ein Schweben

Kafka und das nicht gelebte Leben

Mühe, Dunkel, krachendes Eis

Bloch und das Noch-Nicht-Bewusste

Die Erklärungen haben ein Ende

Wittgenstein und die Grenzen der Sprache

So will es der Träumer

Benjamin und der Alltag der Utopie

Die gewissen Möglichkeiten

Brecht und der Gebrauchswert der Literatur

Ein Grab an seiner Seite

Fromm und die Marketing-Orientierung des Menschen

Geister der Nacht

Cioran und die verderblichen Wahrheiten

Der Gegensänger

Sloterdijk und die Höchstgewächse des Denkens

Literaturhinweise

»Der entscheidende, der eigentlich aufschlussreiche Moment im Leben eines Menschen ist der, in dem die disparaten Elemente, die er in sich trägt, die zerstreut und unverbunden in ihm herumliegen, plötzlich zu einem unsichtbaren Kristall zusammenschießen, der nie mehr aufzulösen ist, von dessen harter, spürbarer, ja schmerzlicher Form alles bestimmt sein wird, was er je unternimmt. Von diesem inneren Kristall wird er sich nie mehr befreien können, und ob er durch ihn scheitern wird oder ihm schließlich entspricht, wird sich erst sehr spät, manchmal sogar lange nach seinem Tod erweisen, nämlich dann, wenn Sinn oder auch Unsinn seines Werks anderen aufgeht. Dieser Moment kann blitzartig sein, er kann sich aber auch zu Jahren dehnen.«

Elias Canetti

Vorwort

Als der Philosoph Friedrich Nietzsche in den Erinnerungen suchte, die ihm Klarheit eingaben über den schicksalhaften Verlauf seiner Existenz, fiel ihm eine Begebenheit ein, die sich im Hochgebirge zugetragen hatte. Von einem eher unspektakulären Aussichtspunkt, der leicht zu übersehen war, schaute er ins Tal: »Ich sah hinunter, über Hügel-Wellen, gegen einen milchgrünen See hin, durch Tannen und altersernste Fichten hindurch: Felsbrocken aller Art um mich, der Boden bunt von Blumen und Gräsern. … alles in Ruhe und Abendsättigung. Links Felsenhänge und Schneefelder über breiten Waldgürteln, rechts zwei ungeheure beeiste Zacken, hoch über mir, im Schleier des Sonnenduftes schwimmend, – alles groß, still und hell. Die gesamte Schönheit wirkte zum Schaudern und zur stummen Anbetung des Augenblicks ihrer Offenbarung.«

Später hat Nietzsche die Ahnung, die ihn am Berghang überkam, zur Gewissheit erhoben. Ein Bewusstsein wirft sich auf, das zu abwegiger Selbstsicherheit drängt, von der das Realitätsprinzip, bis auf Widerruf, nichts zu befürchten hat. Der »Wanderer« wird ihm zur wiederkehrenden Metapher für das Dasein des Menschen auf Erden. Er geht seines Weges; dabei bleibt er abhängig vom Licht des Tages, in dem man sehen, aber auch geblendet werden kann. Nietzsche, der am Ende seines bewussten Lebens eingestand, er sei »des Tages müde, krank vom Licht«, legte Wert darauf, den Helligkeitsabstufungen der Tageszeiten unterschiedliche Erkenntnisleistungen zuzusprechen. Was ihm in den Bergen zuteilgeworden war, nahm er aus den frühen Abendstunden mit hinüber in den nächsten hellen Tag. Dort wurde es zur »Philosophie des Vormittags«, einer Vorstufe des Wissens, das sich belohnt glaubt im Vollzug unmittelbarer Einsichtigkeit, die aus den Dingen selbst erwächst: »So mag es … dem Wanderer ergehen, aber dann kommen, als Entgelt, die wonnevollen Morgen anderer Gegenden und Tage, wo … ihm nachher, wenn er still, in dem Gleichmaß der Vormittagsseele, unter Bäumen sich ergeht, aus deren Wipfeln und Laubverstecken heraus lauter gute und helle Dinge zugeworfen werden, die Geschenke aller jener freien Geister, die in Berg, Wald und Einsamkeit zu Hause sind und welche, gleich ihm, in ihrer bald fröhlichen, bald nachdenklichen Weise, Wanderer und Philosophen sind. Geboren aus den Geheimnissen der Frühe, sinnen sie darüber nach, wie der Tag zwischen dem zehnten und zwölften Glockenschlage ein so reines, durchleuchtetes, verklärt-heiteres Gesicht haben könne: sie suchen die Philosophie des Vormittages …«

Was im sanften Licht des Vormittags noch wie ein heiteres Gedankenspiel anmutet, reift in der Helle des Mittags zur endgültigen Einsicht. Die Zeit scheint stillzustehen; die Gestalten des Lebens sind weder alt noch jung, und das, was ist, rechtfertigt sich im Licht des Bestehenden. Die Wahrheit, die dem Menschen nun zugemutet wird, rührt an das Innerste seines Daseins; sie ruht in sich selbst und bewahrt ihre eigene Begründung. Nietzsche spricht von der Helle des Mittags wie von jener Klarsichtigkeit, die manche Menschen im Angesicht des Todes befällt: Das Vergangene zählt nicht mehr, die Gegenwart stirbt dahin, und die Zukunft ist ein leeres Blatt. Eine solche Gewissheit kann als Glück begriffen werden, das nicht mehr auf Erfüllung aus sein muss, sondern dem Lebenstraum zugeneigt bleibt: »Wem ein tätiger und stürmereicher Morgen des Lebens beschieden war, dessen Seele überfällt um den Mittag des Lebens eine seltsame Ruhesucht … Es wird still um ihn, die Stimmen klingen fern und ferner; die Sonne scheint steil auf ihn herab. Auf einer verborgenen Waldwiese sieht er den großen Pan schlafend; alle Dinge der Natur sind mit ihm eingeschlafen, einen Ausdruck von Ewigkeit im Gesichte … Er will nichts, er sorgt sich um nichts, sein Herz steht still, nur sein Auge lebt, – es ist ein Tod mit wachen Augen. Vieles sieht da der Mensch, was er nie sah, und soweit er sieht, ist alles in ein Lichtnetz eingesponnen und gleichsam darin begraben. Er fühlt sich glücklich dabei, aber es ist ein schweres, schweres Glück. – Da endlich erhebt sich der Wind in den Bäumen, Mittag ist vorbei, das Leben reißt ihn wieder an sich, das Leben mit blinden Augen, hinter dem sein Gefolge herstürmt: Wunsch, Trug, Vergessen, Genießen, Vernichten, Vergänglichkeit …«

Die Erkenntnis, die Nietzsche in der Helle des Mittags gewann, lässt sich über ihren Anlass hinaus haltbar machen; was in ihr anklingt, ist eine Ahnung, die für ganze Lebensabschnitte individuelle Gültigkeit beanspruchen kann: Der lichte Moment nämlich, die Offenbarung des Augenblicks, lässt sich verlängern und wird zur mutmaßlichen Einsicht in das, was kommt. Wir meinen dies an uns selbst beobachten zu können: Im Dasein jedes Menschen gibt es, so kann man behaupten, Episoden des ruhigen Gelingens, in denen sein Leben sich der ihm zugedachten Ordnung fügt. Eine denkwürdige Gewissheit macht sich bemerkbar, in deren Glanz die gehegten Erwartungen Wirklichkeitsansprüche anmelden dürfen. Wer in der Lage ist, sein Leben wie ein wohlwollender Beobachter zu betrachten, wird feststellen, dass es immer wieder Phasen des Neubeginns gibt, die, zumindest in der nachträglichen Wertung, als eminent wichtig erscheinen und einer Läuterung gleichkommen. Man ist sich fast sicher, dass eine andere Zeit begonnen hat – eine Zeit des phantastischen Gelingens, die auch mit Fehlschlägen auskommen kann. Ein solches Wissen ist wie ein neues Leben, es steht im schönen Schein, der eine Vielzahl von Möglichkeiten anbietet, die man nutzen darf. Als Weltanschauung wirft der schöne Schein Glanz ab; er gibt das Licht, in dem Dichter und Denker heimfinden und den großen Wurf wagen. Im schönen Schein nimmt der erfüllte Augenblick Gestalt an; aus einer Eingebung wird, wie es Ulrich, die Hauptfigur in Robert Musils Roman Mann ohne Eigenschaften beschreibt, eine Idee: »Denn eine Idee: das bist du; in einem bestimmten Zustand. Irgend etwas haucht dich an; wie wenn in das Rauschen von Saiten plötzlich ein Ton kommt; es steht etwas vor dir wie eine Luft-Spiegelung; aus dem Gewirr deiner Seele hat sich ein unendlicher Zug geformt, und alle Schönheiten der Welt scheinen an seinem Wege zu stehn. Das bewirkt oft eine einzige Idee. Aber nach einer Weile wird sie allen anderen Ideen, die du schon gehabt hast, ähnlich, sie ordnet sich ihnen unter, sie wird ein Teil deiner Anschauungen und deines Charakters, deiner Grundsätze oder deiner Stimmungen, sie hat die Flügel verloren und eine geheimnisvolle Festigkeit angenommen.«

Dabei macht der Zündflug des Gedankens das Wesen der Inspiration (lat. »Einatmung«, »Einhauchung«) aus: Er trifft, trifft zu, und man darf sich aufs Trefflichste erleuchtet fühlen. Wer das Glück hat, inspiriert zu sein, wird ergriffen: »Man zog ein Gesicht dazu wie zu einem Gebet, und hielt den Schritt an«, schreibt Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft, »ja man stand stundenlang auf der Straße still, wenn der Gedanke ›kam‹ … So war es der Sache ›würdig‹.«

Lichte Momente sind unterschiedlich intensiv, so wie auch die Gefühle, die uns zusetzen, unterschiedlich intensiv sind. Entsprechend fallen die Wertungen aus, die wir mit ihnen verbinden; wir hätten es gern ergreifend, haben jedoch auch Angst davor und sind zuletzt froh, wenn wir es überhaupt noch schaffen fortzukommen von den gewöhnlichen Beschwernissen, vom unspektakulären Lasten- und Leidensdruck, vom Missmut des Positiven, und sei es nur für den einen erfüllten Augenblick, der vorgesehen ist für das absolute Genügen, für Entrückung und Klarsichtigkeit ohne Ich.

In der Geistesgeschichte waren es meist die großen Erleuchtungen, die von sich reden machten; leidenschaftliche Zumutungen, Blitzeinschlag im Kopf, Einflüsterungen auf Dauer und Widerhall, die das Wahre, »das Licht einer wunderbaren Einsicht« (Descartes), erahnen ließen. »Eine wahrhaft beglückende, entrückende, zweifellose und gläubige Inspiration«, glaubt der Teufel in Thomas Manns Doktor Faustus versprechen zu können, »eine Inspiration, bei der es keine Wahl, kein Bessern und Basteln gibt, bei der alles als seliges Diktat empfangen wird, der Schritt stockt und stürzt, sublime Schauer den Heimgesuchten von Scheitel zu den Fußspitzen überrieseln, ein Tränenstrom des Glücks ihm aus den Augen bricht.« Eine solch massive, vor Gedankengewalt nicht zurückschreckende Einwirkung hatte schon Nietzsche, von dem Thomas Mann bekanntlich viel hielt, der Inspiration zugeschrieben und damit vor allem sich selbst gemeint: »Man hört nicht, man sucht nicht«, heißt es in Ecce Homo, »man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeiten, in der Form ohne Zögern – ich habe nie eine Wahl gehabt … Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von Freiheits-Gefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit … Es scheint wirklich …, als ob die Dinge selber herankämen und sich zum Gleichnisse anböten.«

Die lichten Momente, von denen wir in unserem Buch berichten, fallen allerdings eher unspektakulär aus; sie ergeben sich wie beiläufig und sind, bei geneigter Betrachtung, oft erst im Rückblick zu erkennen, so dass wir sie, zusammengefasst und im Nachklang, als Lebensgeschichten erzählen können, die wechselndes Personal aufbieten, aber eben auch das Positive und Grundvertraute ansprechen, in dem wir uns wiedererkennen: »Wir werden angeweht von einem fremden, vertrauten, uns einleuchtenden Geist«, schreibt die Dichterin Brigitte Kronauer. »Es gibt im glücklichsten Fall einen Kurzschluss wie in der Liebe zwischen zwei Individuen, die bisher ganz gut ohne einander ausgekommen sind und sich auf einmal fragen, wie sie das so lange geschafft haben. Noch in den scheinbar beliebigsten Abschweifungen und düstersten Assoziationen spüren wir eine Bezauberung, eine Zuversicht, die Fatalität des Lebens durch deren Formulierung besiegen zu können.«

Die säumenden Jahre des Lebens

–

Platon und der Feuerfunke

Manchmal muss man zurück, noch ehe es überhaupt losgeht. Der Philosoph Platon, ein Großmeister seiner Zunft, der in der Philosophie für vieles steht, aber sicher nicht für die Entdeckung der Leichtigkeit des Seins, war, bevor er sich zum Philosophen bilden ließ, ein veritabler Dichter. Davon wollte er später, als er den Rang einnahm, den ihm die Geschichtsschreiber der Philosophie bis heute zusprechen, nichts mehr wissen: Er erklärte seine frühere Beschäftigung mit der Dichtkunst, bei der poetische Bilder abfielen, die, obwohl sie Bruchstücke blieben, etwas Unerhörtes hatten, zum Irrweg, ja zu einem unentschuldbaren Fehltritt, über den der Mantel des Schweigens zu legen sei. Dabei war Platon, soweit wir das beurteilen können, kein schlechter Dichter, im Gegenteil: Er hat uns 33 Epigramme hinterlassen, die allesamt etwas von der dunklen Seite des Lebens anklingen lassen, jenen rätselhaften und unzugänglichen Mächten, mit denen der nachmalige Philosoph, der dann geradezu unerbittlich auf die lichte Ideenwelt setzte, nicht mehr viel anfangen konnte. Er blendete aus, was ihn störte, und hielt sich stattdessen an das bis heute bewährte, wenn auch immer wieder in Frage gestellte Diktum, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. In seinen Gedichten indes gesteht sich der junge Platon Sehnsüchte ein, die auch daher rühren, dass wir im Leben niemals recht ankommen: Noch aus den gelungensten Momenten werden wir wieder fortgerissen, so dass es wohl kein Glück gibt, das sich halten ließe. Allenfalls kommt eine Ahnung auf, dass es der Flug des Gedankens ist, der den erfüllten Augenblick umkreist, auch wenn der längst auf dem Rückzug ist oder sich in unbekannte Sphären abgesetzt hat, die wir überall vermuten dürfen, bevorzugt aber im Himmel: »Schaust nach den Sternen empor, mein Stern. O wär ich mit tausend Augen/ der Himmel, ich sähe nieder mit ihnen auf dich.«

Die Inspiration, die Platon zuteilwurde und aus Sicht der Literatur wohl eher als Negativerlebnis zu werten ist, weil es einen bis dahin erfolgversprechenden Dichter zur spontanen Umschulung veranlasste, hatte einen Namen: Sokrates. Dieser Philosoph war in Athen ein berühmter Mann, der die hohe Kunst der Nachdenklichkeit im Stil eines umtriebigen Moderators betrieb. Er schien nichts anderes zu tun zu haben, als seine Mitbürger in lästige Grundsatzgespräche zu verwickeln. Wer darauf keine Lust hatte, tat besser daran, bei seinem Anblick die Flucht zu ergreifen, wofür es aber, spätestens wenn der Philosoph sein Gegenüber freundlich angesprochen hatte, meist schon zu spät war. Sokrates verstand sich darauf, unverfängliche Fragen zu stellen. Die Antworten, die er erhielt, nahm er wohlwollend zur Kenntnis, knüpfte daran aber sogleich weitere Fragen, die dazu gedacht waren, einen bestimmten Gedankengang, den der Philosoph anscheinend immer schon vorher parat hatte, voranzubringen und weiterzuführen. Wissen, so machte Sokrates deutlich, kommt nur dann zustande, wenn man es durch gemeinsame Anstrengung aus der Beliebigkeit holt und auf den Stand ernsten Bedenkens hebt.

Platon, geboren um 425 v. Chr., begegnete Sokrates erstmalig im vergleichsweise zarten Alter von dreizehn Jahren. Welche unmittelbare Folgewirkung dieses Zusammentreffen hatte, ist nicht überliefert; es lässt sich jedoch vermuten, dass ein tiefgreifender Eindruck entstand, der den Knaben Platon, dem man ohnehin einen Hang zur Altklugheit nachsagte, nicht mehr losließ. So kam es, dass die zweite Begegnung zwischen Platon und Sokrates, die, den Chronisten zufolge, sieben Jahre später stattfand, zu einem einschneidenden Erlebnis werden konnte, das beizeiten vorbereitet worden war. Sokrates stand inmitten einer Gruppe von jungen Müßiggängern und führte das philosophische Wort, als Platon hinzustieß, der damit, ohne es zu wissen, seinen Abschied als Dichter vorbereitete. Es war wohl so etwas wie Liebe auf den ersten Blick: Platon sah den Philosophen, hörte, was der weise Mann sagte, und glaubte zu wissen, dass er seinem Leben von nun an ein ganz anderes Gewicht verleihen musste. Der freie Flug des Gedankens, der, für die Poesie genutzt, noch die entlegensten Gegenstände miteinander verbinden konnte, so dass alles auf anrührende Weise zu der einen Heimat des Menschen auf Erden zu gehören scheint, bekam nun Ziel und Richtung vorgegeben: Platon nämlich, so zeigte sich, war kein Freund von Halbherzigkeiten, er betrieb das philosophische Geschäft, das er spät, aber nicht zu spät übernommen hatte, mit dem Sendungsbewusstsein des nachhaltig Bekehrten. Das konnte auch Sokrates nicht verborgen bleiben, dem, folgt man etwa dem Bericht des Philosophiegeschichtsschreibers Diogenes Laertios, bildhaft vor Augen geführt wurde, dass er sich keinen Nachfolger mehr zu suchen brauchte, denn der war schon da: »Es geht die Erzählung, Sokrates habe geträumt, er halte auf seinem Schoße das Junge von einem Schwan, das alsbald befiedert und flugkräftig geworden, in die Lüfte emporgestiegen sei mit schallenden Jubeltönen; und tags darauf sei ihm Platon vorgeführt worden; da habe er gesagt, dies sei der Vogel. Seine philosophischen Studien betrieb (Platon) zunächst in der Akademie, dann in dem Garten am Kolonos … Als er dann mit einer Tragödie in den Wettbewerb eintreten wollte, verbrannte er, des Sokrates Mahnungen folgend, seine Dichtungen vor dem Dionysischen Theater … Von da ab war er ununterbrochen des Sokrates Hörer.«

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis, das zwischen Sokrates und Platon bestand, währte acht Jahre; es erwies sich als fruchtbar und spannungsfrei. Keineswegs spannungsfrei indes ging es im athenischen Staatswesen zu: Nach dem Peloponnesischen Krieg, der mit dem Sieg der Spartaner endete, übernahmen in Athen dreißig Aristokraten die Macht. Unter ihnen waren einige Verwandte des jungen Platon, der selbst aus einer reichen und einflussreichen Familie stammte. Die Hoffnungen, die er auf die neuen Machthaber setzte, wurden jedoch enttäuscht; er musste erkennen, dass Realpolitik eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt und ein Beharrungsvermögen an den Tag legt, dass sich mit den löblichen Idealen, die ihr entgegengehalten werden, nicht vereinbaren lässt – eine Erkenntnis, die er in der Folge noch öfter machen musste. Im siebenten seiner Briefe, dem bedeutendsten autobiographischen Zeugnis, das uns erhalten geblieben ist, heißt es: »Ich glaubte nämlich, sie (die Dreißig) würden den Staat so verwalten, dass sie aus einem Zustande der Ungerechtigkeit zu einer gerechteren Lebensweise ihn hinführten, so dass ich mit großer Spannung erwartete, was sie ausrichten würden. Da ich nun aber sah, dass diese Männer in kurzer Zeit die frühere Verfassung als eine goldene erscheinen ließen, unter anderem einen mir befreundeten älteren Mann, den Sokrates, den ich fast unbedenklich für den gerechtesten aller damals Lebenden erklären möchte, nebst andern nach einem Bürger aussandten, um diesen mit Gewalt seiner Hinrichtung entgegenzuführen, damit jener, ob er nun wolle oder nicht, an ihrem Tun sich beteilige; er aber gab ihnen kein Gehör und setzte sich lieber der äußersten Gefahr aus, als dass er an ihrem frevelhaften Treiben teilnahm; – da ich das alles … sah, da erfüllte es mich mit Unwillen, und ich selbst zog mich von dem damaligen schlechten Regimente zurück.«

In der von Intrigen und Machtkämpfen geprägten Atmosphäre des Stadtstaates Athen hatte sich eine Opposition gegen das mit dem Namen Sokrates verbundene freie Philosophieren aufgebaut, von dem behauptet wurde, es trage zur verderblichen Meinungsbildung bei und untergrabe die ohnehin nur noch mühsam aufrechterhaltenen sittlich-religiösen Fundamente des Gemeinwesens. Der Philosoph schien die Gefahr, die ihm drohte, nicht sehen zu wollen, er philosophierte ungerührt weiter. So kam es, wie es kommen sollte: Seine Gegner stellten ihn unter Anklage, ein an sich schon unerhörter Vorgang, den der Philosoph jedoch so gelassen zur Kenntnis nahm, als ginge es nur darum, eine neue Antwort auf alte Vorwürfe zu finden. Dass sein Fall längst dem Geltungsbereich gepflegter Gesprächskultur entzogen worden war und zu einer Entscheidung über Leben und Tod führen würde, ahnte er zwar, fühlte sich aber dadurch erst recht aufgefordert, ein letztes Mal Unerschrockenheit und Standfestigkeit vorzuführen. Sokrates wurde der Prozess gemacht, man verurteilte ihn zum Tode. Über sein Ende berichtet Platons Dialog Phaidon: »Sokrates aber sagte: Was macht ihr doch, ihr wunderbaren Leute! Ich habe vorzüglich deswegen die Weiber weggeschickt, dass sie dergleichen nicht begehen möchten; denn ich habe immer gehört, man müsse stille sein, wenn einer stirbt. Also haltet euch ruhig und wacker. Als wir das hörten, schämten wir uns und hielten inne mit Weinen. Er aber ging umher, und als er merkte, dass ihm die Schenkel schwer wurden, legte er sich gerade hin auf den Rücken … Bald darauf zuckte er, und seine … Augen waren gebrochen … Dies, o Echekrates, war das Ende unseres Freundes, der unserm Urteil nach von den damaligen, mit denen wir es versucht haben, der trefflichste war, und auch sonst der vernünftigste und gerechteste.«

Nach der Hinrichtung seines Lehrers begab sich Platon auf Reisen. Er besuchte die griechischen Kolonien im Mittelmeerraum und betätigte sich als Erzieher reicher Herrschersöhne, war dabei aber wenig erfolgreich. Er kehrte nach Athen zurück und eröffnete vor den Toren der Stadt, im ehemals Heiligen Bezirk, eine Privatuniversität, an der er seine eigene Philosophie lehrte, von der er, in aller Bescheidenheit, behauptete, sie diene nicht nur dem Wissen, sondern habe auch, wenn sie denn nur systematisch genug betrieben werde, die Ausbildung klügerer, ja sogar: besserer Menschen zur Folge. Fünfzehn Jahre, so schrieb Platon in seinem Hauptwerk Politeia, solle die von ihm befürwortete Ausbildung zum Elitephilosophen dauern; zwei Drittel der Zeit seien für den Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften zu rechnen, der Rest diene der Einübung in die eigentliche Philosophie, von der er nichts Geringeres erwartete als die dialektisch begründete Zusammenschau aller Erkenntnisse vor dem Hintergrund der unvergänglichen Wesensformen allen Wissens, der Ideen: »Wer zur Zusammenschau fähig ist, ist dialektisch; wer nicht, ist es nicht … Hierauf also, sprach ich, wirst du achten müssen, und welche unter« den Schülern »dieses am meisten sind und beharrlich im Lernen, beharrlich auch im Kriege und in allem Vorgeschriebenen, diese wiederum, wenn sie dreißig Jahre zurückgelegt haben, aus den Auserwählten auswählen und zu noch größeren Ehren erheben, um, indem du sie in der Dialektik prüfst, zu sehen, wer von ihnen Augen und die andern Sinne fahrenlassend auf das Seiende selbst und die Wahrheit loszugehen vermag.«

Der Elite-Philosoph, wie ihn Platon sich vorstellte, hat zu Recht wenig Beifall gefunden. Sein Konzept eines vorgeblich besseren Wissens, das vermessen genug war, eine Herrschaft der Philosophen errichten zu wollen, steht bis heute unter Totalitarismusverdacht. Platons Lehrer Sokrates, der ihn von der Literatur weggelockt und zur Philosophie gebracht hat, wäre über solchen Verdacht wohl erhaben gewesen. Er überlebte in den Schriften seines bedeutendsten Schülers und war dort für eine Freiheit des Denkens zuständig, die Platon selbst, der seiner Sache sicher war und zur Unduldsamkeit neigte, zunehmend für entbehrlich hielt. Ein Erweckungserlebnis, wie es ihm widerfahren war, als er Sokrates kennenlernte, hielt er dennoch für wiederholbar; warum sollte nicht auch anderen jungen Menschen ein Licht aufgehen, wenn die Voraussetzungen stimmen und sie entsprechend vorbereitet sind: »Vermöge der langen Beschäftigung mit dem Gegenstande und dem Sichhineinleben, wie ein durch einen abspringenden Feuerfunken plötzlich entzündetes Licht in der Seele sich erzeugt und dann durch sich selbst Nahrung erhält, weiß ich, dass ich, wenn ich es ausspräche oder niederschriebe, auf das sorgfältigste es tun und es mir gewiss vor allen andern leid sein würde, wäre es schlecht abgefasst. Ergäbe sich mir aber, dass es sich in einer der Mehrzahl verständlichen Weise niederschreiben und aussprechen ließe, was könnte dann von uns im Leben Schöneres geschehen, als etwa den Menschen zu großem Heile Gedeihendes niederzuschreiben und das Wesen der Dinge für alle an das Licht zu ziehen?«

Der Tonfall leichter, sich selbst genügender Heiterkeit, den man aus einer solchen Absichtserklärung heraushören mag, war Platon ansonsten eher fremd. Er galt nicht gerade als Erfinder des Frohsinns: Diogenes Laertios wusste zu berichten, dass der Philosoph in seinem ganzen Leben nie beim Lachen ertappt worden sei. Vielleicht ging er dazu in den Keller seiner Akademie; auf jeden Fall stand ihm der Ernst des Lebens näher als die Leichtigkeit des Seins, für die es ja ohnehin besonderer Talente bedarf, um sie überhaupt wahrnehmen und bedienen zu können. Dass die Spottlust der Menschen sogar vor ihren Vorgesetzten, den Göttern, nicht haltmachte, erschien Platon besonders verwerflich: »Es ist unziemlich, allzusehr dem Lachen zugeneigt zu sein, und man kann nicht gutheißen, wenn Homer Verse dieser Art schreibt: ›Unauslöschliches Lachen erregt es den Seligen, keuchend/ Rund um den Saal den Hephaistos als Schenken watscheln zu sehen‹. Ich denke, dass solche Dinge, auch wenn sie wahr sind, Kindern und unreifen Personen nie erzählt werden dürften, sondern es wäre angemessen, sie zu verschweigen oder sie höchstens einer kleinen Zahl von Leuten mitzuteilen, nachdem man den Göttern ein Opfer von seltenem Wert und großen Ausmaßen gebracht hat.«

Das Herzstück von Platons Philosophie ist die Ideenlehre. Die Ideen sind als Urbilder der Erscheinungen zu verstehen: Sie bilden ein eigenes Reich, das nicht von dieser Welt ist, obwohl es mit ihr, notgedrungen, in Verbindung steht, denn sonst gäbe es keine Realität, kein Wissen in dem uns zugänglichen Sinn. Die Erkenntnis des Menschen funktioniert, weil sie, wie eine nicht nachlassende Erinnerung, noch immer an den Ideen teilhat. So wissen wir, dank des geheimnisvollen Anklangs der Ideen, immer mehr, als wir wissen, und schauen auch im Neuen auf das, was immer war: »Ich meine … gar nichts Neues und fange davon an, dass ich voraussetze, es gebe ein Schönes an und für sich, und ein Gutes und Großes und so alles andere … So verstehe ich denn gar nicht mehr und begreife nicht jene anderen gelehrten Gründe; sondern wenn mir jemand sagt, weswegen irgendetwas schön ist, entweder weil es eine blühende Farbe hat oder Gestalt oder sonst etwas dieser Art, so lasse ich das andere – denn durch alles übrige werde ich nur verwirrt gemacht – und halte mich ganz einfach und kunstlos und vielleicht einfältig bei mir selbst daran, dass nichts anderes es schön macht als eben jenes Schöne …«

Nimm und lies!

–

Augustinus und der Augenblick höchster Gewissheit

Eine der bekanntesten Erleuchtungen, die wir aus der Geistesgeschichte kennen, überkam im Sommer des Jahres 386 n. Chr. den späteren Kirchenvater Aurelius Augustinus. Die »Bekehrung«, über die er im gleichnamigen achten Kapitel seines Buches Bekenntnisse berichtet, hat so, wie Augustinus sie beschrieb, wohl eher nicht stattgefunden. Seine Darstellung des Vorgangs ist ein Musterbeispiel stilisierter Rückschau, in der das Wesentliche auf die Eingebung konzentriert wird, welche jahrelange geistige Kämpfe, Ängste und Zweifel zusammenfasst und zu einer Art Palastrevolte der Gedanken im Kopf erklärt, die den endgültigen Umsturz bringt und Gott als den heimlichen Strategen erkennen lässt, der sich, nicht ohne die eine oder andere Seelenlist anzuwenden, der Dienste eines von ihm Auserwählten versichert. Bevor es dazu kommt, hat der Auserwählte allerdings einige Prüfungen zu bestehen, die sich im Nachhinein als Vorbereitung für die entscheidende Examination deuten lassen.

Augustinus kam im Jahre 354 n. Chr. in Afrika zur Welt. Der Ort des Geschehens war die Kleinstadt Tagaste, die heute Souk-Ahras heißt und in Algerien liegt. Er stammte aus einer Kleinbürgerfamilie: Der Vater Patricius stand in öffentlichen Diensten, besaß etwas Land und einen gemäßigten Ehrgeiz; die Mutter Monnica war Christin, willensstark bis zur Starrsinnigkeit und vom rechten Gottesglauben mehr als überzeugt. Zeit ihres Lebens versuchte sie, andere Leute zu bekehren: zuerst den Ehemann, der wacker dagegenhielt, dann Freunde und Nachbarn, die sich irritiert zeigten, und schließlich – als wahrhaft lohnendes Opfer – den Sohn, der von ihr auf einen Weg gebracht wurde, von dem es, als es so weit war, keine entscheidenden Abweichungen mehr geben sollte. Augustinus ging im benachbarten Madaura zur Schule, dort begann er auch mit dem Studium, das er dann in Karthago, der Hauptstadt des römischen Afrika, fortsetzte. Mit 19 las er den Hortensius, eine (später verlorengegangene) Programmschrift des Philosophen Cicero, der, inspiriert vom bereits etwas vergesslich gewordenen griechischen Geist, die Philosophie auf ehrwürdige Weise zu popularisieren verstand. Seine Aufforderung, Weisheit nicht nur zu suchen, sondern, wenn möglich, auch zu lieben, hat Augustinus ernst genommen. Er studierte Rhetorik, ein Fach, das sich in der Antike nicht auf feinsinnige Redekunst beschränkte, sondern als anspruchsvolle Bildungswissenschaft betrieben wurde. Augustinus las die lateinischen Klassiker; mit dem Griechischen kam er indes nicht so gut zurecht. Er wurde städtischer Rhetoriklehrer in Karthago, womit er zwar ein Auskommen hatte, das jedoch keine großen Sprünge erlaubte. In Karthago lernte er auch seine Freundin Floria kennen, jenes geheimnisvolle Geschöpf – das in der späteren Philosophiegeschichte eine verhuschte Existenz als »Konkubine« zugewiesen bekam –, mit der der damals noch nicht so heilige Mann immerhin fünfzehn Jahre zusammenlebte und einen Sohn hatte, der auf den schönen Namen Adeodatus (»der von Gott Gegebene«) hörte.

Augustinus scheint die Spielarten der Liebe gekannt zu haben; es wird berichtet, dass er zu jener Zeit kein Kind von Traurigkeit war. Dass er dennoch nicht zum Genussmenschen wurde, lag auch an der seiner Mutter geschuldeten christlichen Erziehung; sie glaubte »die Sünden der Fleischeslust« zu kennen und wusste damit die hartnäckigsten Schuldgefühle zu verbinden. Mit Floria ging Augustinus nach Rom, versuchte sich dort wieder als Rhetoriklehrer, wobei seine Einkünfte noch etwas kümmerlicher wurden, denn die Studenten waren Selbstzahler und legten dabei eine ausgesprochen schlechte Zahlungsmoral an den Tag. Schließlich machte Augustinus doch noch einen Karrieresprung: Er wurde nach Mailand berufen, der damaligen Kulturhauptstadt des Römischen Reiches. Dort amtierte er als Erster Redner am kaiserlichen Hof. Er studierte die Schriften des Mailänder Bischofs Ambrosius, der ihm eine Existenz vorführte, in der weltliche und geistliche Macht scheinbar problemlos ineinandergriffen. Ambrosius war zudem ein Schriftgelehrter von Format: Er brachte die christliche Glaubensbotschaft mit der griechischen Philosophie zusammen und formte daraus einen Wahrheitsanspruch, der dem noch immer etwas zögerlichen Augustinus überzeugend erschien. Dieser, der zuvor bei den Manichäern, einer christlichen, an strenger Zweiteilung zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse geschulten Sekte, mitgewirkt hatte, sah sich nun als Christ, der auf dem Weg zu seinem Gott war.

Seine resolute Mutter Monnica, die während all der Jahre nicht lockergelassen hatte, tat ein Übriges: Sie redete dem Sohn seine Floria aus, die nach Afrika zurückgeschickt wurde. Stattdessen sollte er ein junges Mädchen aus besseren Kreisen heiraten, was allerdings Schwierigkeiten bereitete: Zum einen scheint Augustinus Floria doch mehr vermisst zu haben, als es Monnica recht sein konnte; zum andern gab sich die neuerwählte Braut unerwartet spröde, so dass es nur zu einer Verlobung langte, die dann sang- und klanglos aufgelöst wurde. Das Leben des Augustinus hatte zwischenzeitlich jedoch ohnehin eine Kehrtwendung genommen, die Mutter Monnica in höchste Genugtuung versetzte – ihr Sohn war auf wundersame Weise erleuchtet worden. Bevor sich jedoch die Kernbotschaft der Erweckung zu erkennen gab, musste erst einmal ergiebig geweint werden. Augustinus berichtet: »Jetzt aber, da eindringende Betrachtung aus verborgenen Tiefen mein ganzes Elend hervorgezogen und mir vor das Seelenauge gerückt hatte, erhob sich ein gewaltiger Sturm und trieb einen gewaltigen Regenguss von Tränen heran. Ich aber warf mich, weiß nicht wie, unter einem Feigenbaum zur Erde und ließ den Tränen freien Lauf. Sie flossen in Strömen aus meinen Augen. Ein dir gefälliges Opfer, und nicht mit diesen Worten, aber dem Sinne nach sprach ich zu dir: ›Ach du, Herr, wie lange! Wie lange, Herr, willst du so zürnen? Gedenke nicht unserer alten Missetaten!‹ Denn ich fühlte, dass sie es waren, die mich festhielten … So sprach ich und weinte in bitterster Zerknirschung meines Herzens.«

Die Zerknirschung hält jedoch nicht ewig an, irgendwann muss es auch wieder gut sein: Augustinus hat sich seiner »alten Missetaten« erinnert, die, zumindest aus heutiger Sicht, so schlimm nicht waren, er hat Tränen vergossen und wartet nun, ohne seinen Gott ungebührlich bedrängen zu wollen, auf einen Fingerzeig von oben. Der kommt dann auch prompt: »Und siehe, da hörte ich vom Nachbarhause her in singendem Tonfall, ich weiß nicht, ob eines Knaben oder eines Mädchen Stimme, die immer wieder sagt: ›Nimm und lies, nimm und lies!‹ – Sogleich wandelte sich meine Miene, und angestrengt dachte ich nach, ob wohl Kinder bei irgendeinem Spiel so zu singen pflegten, doch konnte ich mich nicht entsinnen, dergleich je vernommen zu haben. Da ward der Tränen Fluss zurückgedrängt; ich stand auf und konnte mir’s nicht anders erklären, als dass ich den göttlichen Befehl empfangen habe, die Schrift aufzuschlagen und die erste Stelle zu lesen, auf die meine Blicke träfen … So kehrte ich schleunigst dahin zurück, wo ich …, als ich fortging, die Schrift des Apostels (hatte) liegen lassen. Ich griff sie auf, öffnete sie und las stillschweigend den ersten Abschnitt, der mir in die Augen fiel: ›Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in Hader und Neid, – sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus und hütet euch vor fleischlichen Gelüsten …‹ – Weiter konnte ich nicht lesen, wollte es auch nicht. Denn kaum hatte ich den Satz beendet, durchströmte mich das Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden.«

Von nun ist alles anders. Augustinus beginnt mit seinem zweiten Leben. Mit seinem ersten Leben schließt er ab wie einer, der kaum mehr begreifen kann, wie er es überhaupt je hatte führen können. Monnica ist es zufrieden; sie weiß ihren Sohn aufgehoben in Gott, den sie schon länger zu kennen glaubt, und kann nun, da alles wohlgeraten scheint, ihren Abgang von der irdischen Bühne vorbereiten. Auch da spielt ein gründlich bekehrter Augustinus noch einmal mit: Er wird mit einer zweiten Vision bedacht, in der ihm der Tod seiner Mutter als versöhnliches Ereignis erscheint, das den Übergang in eine absolut bessere Welt einleitet. Und auch wenn der Himmel das Ziel ist, lässt sich darüber doch schon auf Erden Verständigung erreichen: »Da führten wir, Aug in Auge, ein herzerquickendes Gespräch … Wir sagten: Wenn in einem Menschen der Lärm des Fleisches schwiege, und es schwiegen auch die Erinnerungsbilder von Erde, Wasser und Luft, wenn auch die Seele vor sich schwiege und selbstvergessen über sich hinauseilte, wenn die Träume schwiegen und alles, was man sich einbilden und erdichten mag; wenn alles so spräche und dann schwiege und nun lauschend das Ohr dem zuwendete, der es erschuf – und wenn dann er allein spräche, so dass wir sein Wort hörten … und im raschen Gedankenflug die ewige, über allem waltende Weisheit berührten, und wenn dies Dauer hätte, so dass das ewige Leben wäre wie dieser Augenblick höchster Erkenntnis, nach dem wir uns gesehnt, ja wäre dann nicht erfüllt, was verheißen ist: ›Gehe ein zu deines Herrn Freude?‹ … Du aber weißt, Herr, dass meine Mutter an jenem Tage, als wir so miteinander redeten und die Welt mit all ihren Freuden jeglichen Reiz für uns verlor, das Wort ergriff und sagte: ›Was denn soll ich noch hier?‹«

Was Geist und Seele zu bieten haben, ist ein kontinuierliches Wunder, das den Menschen, der schon seit längerem meint, über sich selbst aufgeklärt zu sein, zu einer gewissen Ehrfurcht anhalten sollte. Daran dürfen wir uns auch dann erinnern, wenn wir mit Gott, der wohl seine Gründe hat, unerkannt zu bleiben, nicht mehr so viel anzufangen wissen wie Augustinus. »So ist der Geist zu eng, sich selbst zu fassen. Wo aber ist es, was er an Eigenem nicht fassen kann? Ist es etwa außer ihm, nicht in ihm selbst? Wie also fasst er’s nicht? Ein groß’ Verwundern überkommt mich da, Staunen ergreift mich über diese Dinge. Und da gehen die Menschen hin und bewundern die Höhen der Berge, das mächtige Wogen des Meeres, die breiten Gefälle der Ströme, die Weiten des Ozeans und den Umschwung der Gestirne – und vergessen dabei sich selbst.«

In der geheimsten Kammer des Herzens

–

Dante und der Weg ins Licht

Zum Wesen nachhaltiger Inspiration gehört es, dass sie im Verborgenen wirkt und sich allen Festlegungen entzieht. Wer inspiriert werden will, sollte auf das grundsätzlich Mögliche warten, denn der Quell der Inspiration kann sich überall auftun. Er lässt sich nicht orten, ist mal hörbar, mal unhörbar, man kann ihn auf irdischem oder unirdischem Terrain vermuten, ja, er darf auch wie einer von uns erscheinen. Dann wäre die Inspiration Mensch geworden, der mehr ist als das, was man für gewöhnlich mit ihm verbindet. Dem italienischen Dichter Dante Alighieri, dessen Göttliche Komödie als eines der überragenden Werke der Weltliteratur gilt, wurde ein solcher Mensch in sein Leben geschickt, eine Fügung, die sich nicht mit einer einmaligen Erscheinung begnügte, sondern einen Lebensweg eröffnete, der, trotz diverser Irrungen und Wirrungen, auf die Erringung höchster Erkenntnisweihen ausgerichtet war.

Die Begegnung, um die es geht, vollzieht sich früh, sogar sehr früh: Am 1. Mai im Jahre 1274 – ganz genau wissen wir es nicht, denn die Datenlage ist aufgrund des zeitlichen Abstandes und poetisch bekränzter Legendenbildung alles andere als gesichert – sieht der gerade mal neunjährige Dante ein gleichaltriges Mädchen. Es heißt Beatrice und wurde ihm vom Himmel geschickt, das weiß er sofort. Mit Beatrice kommt die Macht der Liebe in sein Leben, das von nun an, so sagt es die wissende Rückschau, ein anderes, ein neues Leben ist. Vita nuova, das neue Leben, heißt denn auch ein Frühwerk Dantes, das vermutlich um 1292 entstand und von der schicksalsträchtigen Begegnung mit Beatrice erzählt. Schon der Beginn zeigt, dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche Herzensangelegenheit handelt, sondern um die Liebe als Himmelsmacht: »Schon zum neunten Mal war seit meiner Geburt der Himmel des Lichtes beinahe zu demselben Punkte wiedergekehrt, und zwar in seinem eigenen Kreislauf, als mir zum ersten Mal die verklärte Herrin meines Geistes erschien, die von vielen, die nicht wussten, wie sie sie nennen sollten, Beatrice genannt wurde. Sie war damals schon so lange in diesem Leben gewesen, dass während ihrer Zeit der Sternenhimmel sich um den zwölften Teil eines Grades gen Osten bewegt hatte, so dass sie ungefähr im Beginn ihres neunten Lebensjahres erschien und ich sie ungefähr zu Ende meines neunten Jahres sah. Sie erschien mir, in ein Gewand von der edelsten Farbe gekleidet, blutrot, bescheiden und ehrbar, gegürtet und geschmückt nach der Weise, die ihrem allerjugendlichsten Alter geziemte. In diesem Augenblick, das kann ich wahrhaftig sagen, begann der Geist des Lebens, der in der geheimsten Kammer des Herzens wohnt, so heftig zu zittern, dass er mir in dem leisesten Pulsen furchtbar erschien; und zitternd sagte er die folgenden Worte: Siehe, ein Gott, der stärker als ich ist und der daherkommt und mich beherrschen wird.«

Beatrice heißt »die Segenspendende«, und tatsächlich ist sie von Anfang an dazu da, dem jungen Dante den Segen höherer Erkenntnis vorzuführen. Dass sie dieses in aller Leibhaftigkeit tun muss, gehört zu unserem irdischen Geschick, das nun mal, dankenswerterweise, vor die vollkommene Abgehobenheit ein endliches Dasein der Sinnenfreude und Sinnenlast stellt. Ihm ist der junge Dante durchaus heftig ausgesetzt gewesen; bevor er sich in jenen Läuterungsweg begibt, der schließlich in die Ewigkeitsankunft der Göttlichen Komödie mündet, hat er gelebt, gekämpft, gestritten, und die Liebe war ihm nicht nur vornehmes, von Berührungsängsten getragenes Säuseln, das der Angebeteten, bis auf Widerruf, lyrischen Personenschutz gewährt. Bei ihrer ersten Begegnung lässt sich denn auch nicht nur Beatrices göttliche Abkunft erahnen, sondern es machen sich zugleich die üblichen, keineswegs unangenehmen Verliebtheitssymptome bemerkbar. Dante erlebt den Widerstreit der Gefühle, den jeder erfährt, der in die Liebe fällt; Beatrice geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, sein Herz schlägt heftiger, doch er weiß bereits, dass er prüfen muss, bevor er sich ewig bindet. Er durchmustert die Leidenschaften, die in ihm sind, und ordnet sie nach den Gesichtspunkten göttlicher Wahrheit, die nur am Wesen der Liebe, nicht aber an ihrem Tagesgeschäft und Personenbetrieb interessiert sein kann: »In diesem Augenblick begann der animalische Geist, der in jener hohen Kammer wohnt, zu welcher alle Geister der Empfindung ihre Wahrnehmungen hinauftragen, sich sehr zu wundern, und indem er insbesondere zu den Geistern des Gesichtes sprach, sagte er diese Worte: Nun ist eure Seligkeit erschienen. In diesem Augenblick begann der natürliche Geist, der in jenem Teile wohnt, in welchem sich unsere Ernährung vollzieht, zu weinen, und weinend sprach er die Worte: Wehe mir Armen! denn nun werd ich häufig behindert sein. Von da an, sage ich, beherrschte die Liebe meine Seele, die ihr so rasch angetraut war, und sie begann eine solche Sicherheit und solche Herrschaft über mich zu gewinnen, durch die Kraft, welche meine Phantasie ihr gab, dass ich vollkommen nach ihrem Gefallen zu tun genötigt ward.«

Die Geister geben klein bei vor einer Liebe, die höher sein muss als alle Vernunft – was wiederum ein Richterspruch ist, den die Vernunft selbst, unter dem freien Diktat der Gnade, verkünden darf. Eine Gewissheit wird damit geschaffen, in die sich der Liebende einzurichten hat, und er tut es nach den Gewohnheiten der Zeit, die zwischen hoher und niederer Minne sehr wohl zu unterscheiden weiß. Die eine ist eine Art Gottesdienst innigen Begehrens, die andere dient dem Lustgewinn und findet den Beifall der Kumpanen. Die vorhandenen Standesunterschiede bleiben davon unberührt, ja werden sogar ausdrücklich bestätigt. In Dantes Fall bedeutet dies, dass er seine Beatrice über Jahre hinweg anhimmelt; das genügt ihm und genügt ihr, die von seiner sublimen Leidenschaft zudem gar nicht so viel mitbekommt, denn im wirklichen Leben hat man anderes mit ihr vor. Die historische Beatrice, so sagen es übereinstimmende Vermutungen, stammte aus vermögendem Hause und wohnte in Florenz nicht weit von den Alighieri entfernt; es war also ein Nachbarkind, auf das Dante begeisterungswilliger Blick fiel. Später heiratete dieses Kind einen Bankier, das war familienintern so abgemacht worden, während ihr Verehrer mit einer gewissen Gemma Donati erst verlobt und dann verehelicht wird; auch das entsprach elterlichem Kalkül und war in den besseren Kreisen, die es für ihre Kinder immer noch etwas besser haben wollen, üblich. Dantes Liebe zu Beatrice musste das keinen Abbruch tun, im Gegenteil: Von den Bewährungsproben und Beweislasten des Alltags freigestellt, konnte sie nahezu ungestört vor sich hin glühen und schließlich zum Ewigen Licht werden. Um sich an dem zu wärmen, braucht der Liebesvisionär keinen Anlass, und auch die normale, jederzeit abrufbare Vergänglichkeit kann ihn nicht mehr erschrecken: »Als so viele Tage vorübergegangen waren, dass gerade neun Jahre seit … der Erscheinung jener Lieblichsten verflossen waren, geschah es am letzten jener Tage, dass jenes wunderbare Mägdlein mir erschien, in das allerweißeste Kleid gehüllt und inmitten zweier edler Frauen von älteren Jahren. Und da sie durch eine Straße ging, wendete sie ihre Augen nach der Stelle, wo ich furchtsam und schüchtern stand, und in ihrer unaussprechlichen Holdseligkeit, die nun bereits in dem Reiche der Ewigkeit ihren Lohn gefunden hat, grüßte sie mich sehr tugendlich, dass ich das Endziel aller Seligkeit zu schauen meinte. Die Stunde, in welcher ihr süßer Gruß mich erreichte, war bestimmt die neunte jenes Tages, und da dieses das erste Mal war, dass ihre Worte sich bewegt hatten, um an mein Ohr zu dringen, fühlte ich solche Wonne, dass ich wie trunken aus der Menge eilte …«

Vom heutigen, radikal ausgenüchterten Standpunkt muss es kurios anmuten, wie wenig ein Dichter braucht, um in den Stand vollkommener Seligkeit versetzt zu werden. Neun Jahre sind vergangen, seitdem die Liebe auf Dante fiel, neun Jahre, in dem seine Herzenssache ruhig gestellt blieb, um gerade deshalb unangefochten zu sein; nun, da Beatrice das Wort an ihn gerichtet hat, drängt es ihn zum höchsten der Gefühle. Dabei ist er überzeugt davon, dass seine Liebe auch deswegen unter himmlischer Oberaufsicht steht, weil die Zahl Neun, die er so oft und so gerne erwähnt, als heilige Zahl gilt. Er selbst gibt eine Erläuterung dazu: »Drei ist die Wurzel der Neun, weil sie ohne Hilfe einer anderen Zahl mit sich selbst vervielfacht neun gibt, wie wir es ja ganz offenbar sehen, denn dreimal drei ist neun. Wenn daher die Drei für sich selbst der Schöpfer der Neun ist, und so auch der Schöpfer der Wunder an sich die Drei ist, nämlich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die da Drei und Eins sind, so ward dieses Weib von der Zahl Neun begleitet, auf dass verstanden werde, dass sie eine Neun, das heißt ein Wunder war, dessen Wurzel lediglich die wundertätige Dreieinigkeit sein kann. Vielleicht würde eine tiefsinnigere Person einen noch tieferen Grund in alledem finden, aber dieser ist der, den ich darin finde und der mir am besten gefällt.«

Dante Alighieri stammt aus einer Florentiner Adelsfamilie. Die Mutter stirbt früh, der Vater findet in den Schriften des Sohnes keine besondere Erwähnung. Dante wird eine standesgemäße Ausbildung zuteil; er studiert die sieben freien Künste: Dialektik, Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik; zudem kann er Latein und Französisch. Auch für die schönen Künste interessiert er sich, er ist mit Dichtern und Malern befreundet. Sein Hauptaugenmerk legt er zunächst auf die Politik, die zur damaligen Zeit, anders als heute, nicht mehr nur die gebremste Kunst des gerade noch Machbaren meint, sondern Glaubens- und Machtkämpfe um jeden Preis. Dabei ist fast immer Gott mit im Spiel, das Seelenheil wird beschworen, obwohl es um irdische Besitzstände geht, die sich mit religiöser Etikettierung noch eindrucksvoller darstellen lassen. In den Florentiner Stadtkämpfen steht Dante zunächst auf Seiten des Papstes gegen die Anhänger des Hohenstauferkaisers; später bekennt er sich zur Monarchie, von der er eine uneingeschränkte Vernunftherrschaft unter göttlichen Vorzeichen erhofft. Diese Hoffnung allerdings trügt, so wie auch Dantes Erfolge als Politiker, freundlich gesprochen, eher trügerisch sind und, auf Dauer gesehen, unter keinem guten Stern stehen. Nachdem er im Jahre 1300 einige Monate im Priorat, dem höchsten Gremium der Republik Florenz, mitwirkt, wird er bald darauf in die Verbannung geschickt und in Abwesenheit mehrfach zum Tode verurteilt. Dante zieht daraus seine Konsequenz: Er will nur noch »Partei für sich selbst« sein. In der Göttlichen Komödie lässt er den Dichter Vergil dazu sagen: »Nun nimm zum Führer deinen eignen Willen;/ Hier ist der Aufstieg, hier die Kunst zu Ende./ Sieh, wie hier Gras und Blumen und die Bäume/ Die Erde alle aus sich selbst erzeuget/ … Erwarte von mir nicht mehr Wort und Zeichen./ Frei, grade und gesund ist nun dein Wille,/ Und Sünde wär’ es, wenn du ihm nicht folgtest./ Drum krön ich dich zu deinem eignen Herrn.«

Dantes großem Werk, der Göttlichen Komödie, liegt ein Plan zugrunde, der Jahre der Reifung braucht. Wann er mit der Niederschrift begonnen hat, weiß man nicht so genau; vermutlich wird die endgültige Fassung im Jahre 1313 geschrieben. Während all der Zeit ist Beatrice, die, 24-jährig, im Sommer 1290 verstorben war, unvergessen geblieben. Sie, die zur reinen Erinnerung, zum Heiligenbild der Liebe wurde, erfährt in der Göttlichen Komödie ihre letztgültige Beglaubigung: Beatrice wird zum engelgleichen Wesen; sie geleitet Dante, der Abbuße tun muss, bevor er den Königsweg der Erkenntnis antreten darf, durch die Himmelssphären bis hin zu Gott. Schon ihr erster Auftritt im Paradies, den er vorgeführt bekommt, hat Stil: »So kam in einer dichten Blumenwolke,/ Die aus der Engel Händen dort entströmte/ Und niederregnete nach allen Seiten,/ Im weißen Schleier mit Olivenzweigen/ Dort eine Frau in einem grünen Mantel/ Und einem Kleide von der Flammen Farbe./ Da hat mein Geist, der schon seit langen Zeiten/ Von ihrer Gegenwart mit jenem Staunen/ Und tiefem Beben nicht erschüttert worden./ Auch ohne dass die Augen sie erkannten,/ Nur durch geheime Kraft, die von ihr ausging,/ Der alten Liebe große Macht erfahren …«

Die himmlische Beatrice, die sich seiner annimmt, kann Dante einige Vorwürfe nicht ersparen: Zu wenig hat er auf Erden aus seinen Talenten gemacht, zu unstet war er in seinen Entscheidungen, auch zu selbstbezogen, und zu spät ist er darauf verfallen, dass es schon auf Erden eine höhere Einsicht gibt. Im Himmel lässt man es jedoch nicht beim Aufrechnen eines gelebten Lebens bewenden; die Uhren in Gottes Reich gehen anders. Auf ihrem Weg durch das Paradies, der sie bis ins Empyreum, den Feuerhimmel, führt, verlieren sich denn auch alle Nebensächlichkeiten; alles Nichtige und Entbehrliche bleibt zurück. Dante sieht, für einen ergreifenden Moment, Beatrice in ihrer ganzen, unwirklichen Schönheit: »Wenn alles, was bisher von ihr gesprochen,/ In einem einzigen Lob zusammenkäme,/ So würd’ es diesmal doch noch nicht genügen./ Die Schönheit, die ich sah, ist so erhaben,/ Nicht über uns nur, nein, ich möchte glauben,/ Dass nur ihr Schöpfer selbst sie ganz genieße./ An dieser Stelle geb ich mich geschlagen,/ Mehr als von einer Stelle seines Werkes/ Jemals ein Dichter überwältigt wurde./ Vom ersten Tag, da ich ihr Bild gesehen/ Im Erdenleben, bis zu diesem Schauen/ Ist meinem Sang zu folgen nicht verboten,/ Doch jetzt muss meine Dichtung drauf verzichten,/ Noch weiter ihre Schönheit zu verfolgen,/ Wie jeder Künstler vor dem letzten Ziele.«

Letztes Ziel, nicht nur für Künstler, ist die ergebene Hinwendung zu Gott, an der der Dichter, wohl weil sein Ich etwas eigenwilliger ist und er der Worte bedarf, die sich nicht immer fügen wollen, länger zu arbeiten hat als andere. Dafür bringt er einen Besinnungsprozess hinter sich, der alle Durststrecken der Welterfahrung durchläuft, bevor er im Himmel, befreit und geläutert und vielleicht noch ein wenig nachbebend ob der Schrecken, denen er entkommen ist, in absolute Sicherheitsverwahrung genommen wird. Als Dante seinem Ziel näher kommt, verschwindet Beatrice von der Bildfläche; sie hat getan, was sie tun sollte, ihm bleibt nur der Nachruf: »O Herrin, die du meine Hoffnung nährest/ Und die du gütig bis zur Hölle nieder/ Zu meinem Heile deine Spuren führtest;/ Von allen Dingen, die ich hier gesehen,/ Verdank ich deiner Macht und deiner Güte/ Die Kraft und Gnade, die sie mir gewähren./ Du hast mich aus der Knechtschaft hin zur Freiheit/ Geführt auf allen Wegen, jede Weise,/ Die dir dazu in deine Macht gegeben./ Du wollst in mir dein hohes Werk behüten,/ Dass meine Seele, die durch dich gesundet,/ Dir wohlgefällig sich vom Leibe löse./ So flehte ich, und jene aus der Ferne,/ Hat, wie ich glaube, lächelnd mich betrachtet,/ Dann hat sie sich zum ewigen Quell gewendet.«

Dante stirbt am 14. September 1321 in Ravenna. Der Weg zu Gott, den er anzutreten hat, ist ein Wiederholungspfad; an seinem Ende wartet ein Lichterrund, in dem auch der Geläuterte, obwohl er alles zu wissen glaubt, noch immer als Fragender steht. Das Unbegreifliche lässt sich nicht begreifen, der Dichter wird stumm. Dennoch weiß er, dass keines seiner Worte vergebens war; er ist am Ziel seiner Wünsche, mehr Aufklärung kann nicht sein: »Nunmehr wird meine Sprache noch viel ärmer/ Für das auch, was ich weiß, als die des Kindes,/ Das noch am Mutterbusen letzt die Zunge;/ Nicht weil noch mehr als nur ein einfach Leuchten/ Im hellen Licht war, auf das ich schaute,/ Das immer so ist, wie es je gewesen;/ Nein, durch die Sehkraft, die in mir gewachsen/ Beim Schauen, ward die einzige Erscheinung/ Verändert, während ich mich selbst gewandelt./ In jenem klaren, tiefen Wesensgrunde/ Des hohen Lichts erschienen mir drei Kreise/ Mit einem Umfang, drei verschiednen Farben./ Und zweie sah ich wie zwei Regenbogen/ Einander spiegeln, Feuer schien der dritte,/ Von beiden Seiten gleichermaßen lebend./ O ewiges Licht, das sich nur selbst bewohnet,/ Nur selbst begreift, und von sich selbst begriffen/ Und sich begreifend sich auch liebt und lächelt!«

Der unwissende Philosoph

–

Voltaire und das eingeschränkt freie Leben

Wer den Mantel der Geschichte wehen sieht, von dem unsere Politiker gerne sprechen, bekommt nicht nur Erhabenes zu sehen. Oft nämlich ist das, was dem Betrachter unter dem Mantel dargeboten wird, gar nicht so sonderlich beeindruckend: Man muss ja davon ausgehen, dass nicht jeden Tag Reiche zusammenstürzen, ideologische Systeme schmählich kapitulieren oder neue Gesellschaftsformationen errichtet werden, an die sich große Hoffnungen knüpfen. Für den zur diskreten Gehässigkeit neigenden Beobachter mag die Geschichte daher, wenn sie den Mantel lupft, nur wie ein gewöhnlicher Exhibitionist erscheinen; sie zeigt, was sie zeigen will, und das ist zumeist durchschnittlich und gewöhnlich. Wer mehr möchte, muss den Mut haben, die Geschichte mit einer Vielzahl von Geschichten auszuschmücken; im Idealfall entsteht dabei ein Zusammenklang von persönlichem Erleben und Faktenwelt, von Phantasie und nüchternem Realitätsbestand. So kann die Geschichte – mit den Mitteln von Ironie, List und erzählender Tücke – fortgeschrieben werden.

Der Philosoph, Dichter und Weltmann François-Marie Arouet, der sich Voltaire nannte, war ein solcher Geschichts- und Geschichtenschreiber von eigenen Gnaden. Er liebte es, sein Leben auszuschmücken, was ihm besonderen Spaß bereitete, da er selbst noch unter den Lebenden weilte und nicht auf die Nachreichungen enthusiasmierter Hinterbliebener angewiesen war. Voltaire erklärte sein Dasein zu einem Kunstwerk, das der Pflege und wohlwollender Kommentierung bedurfte; die Frage, ob es sich bei den Nachrichten, die er ausstreute, um Dichtung oder Wahrheit handelte, musste ihn nicht allzu sehr interessieren. Es genügte ihm, wenn er selbst und mit ihm die Lebensumstände, in die er sich begeben hatte, Gesprächsstoff genug boten, um eine Diskussion fortzuführen, die dem ernsten Erkenntnisgewinn ebenso zu dienen hatte wie einer verschmitzten Relativierung der öffentlich ausgelobten Wissensleistungen.

Voltaires Karriere, eine Komödie des Ruhms, der Anfeindungen und Intrigen, verlief mit bemerkenswerter Gradlinigkeit. Bereits mit dreißig Jahren hatte der junge Mann, 1694 geboren als Sohn des königlichen Justizbeamten François Arouet und dessen charmanter Gattin Marie Marguerite, einen wesentlichen Teil seiner Existenzplanung verwirklicht: Er war zum bestverdienenden Autor Frankreichs aufgestiegen – ein Schriftsteller, der ebenso witzig wie boshaft sein konnte und den Geschmack des Lesepublikums zu bedienen verstand. Den einmal erreichten Status verteidigte Voltaire mit Geschick: Er ließ sich von den Bemühungen der Zensur, ihm das Handwerk zu legen, nur selten beeindrucken und setzte stattdessen seinen Ehrgeiz daran, auch als Geschäftemacher und gewiefter Finanzjongleur zu reüssieren.

Im Jahre 1749 stand Voltaire auf der Höhe seines Ruhms; er war reich, bekannter als jeder Minister – und trotzdem nicht glücklich: Seine große Liebe Émilie du Châtelet, mit der ihn immerhin eine 16 Jahre währende Liaison verband, starb bei der Geburt ihres dritten Kindes. Der Dichter, an Schicksalsschläge nicht gewöhnt, sah sich vorübergehend aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht. In einer solchen Seelenverfassung reiften in ihm Veränderungspläne: Seit Jahren schon unterhielt er eine lebhafte Korrespondenz mit Friedrich II., dem König von Preußen, der ihn immer wieder nach Berlin eingeladen hatte.

Voltaire überlegte ernsthaft, ob er dem unermüdlichen Werben des Monarchen nachgeben sollte. Im Sommer 1750 schließlich avisierte er dem preußischen Hof sein Kommen. Der König schickte dem Dichter, den er eigentlich mehr als Philosophen schätzte, einen überaus freundlichen, ja schmeichelhaften Willkommensbrief, in dem es hieß: »Sie sind Philosoph, ich bin es auch. Was gibt es Natürlicheres, als dass Philosophen, die dazu bestimmt sind, zusammen zu leben, dieser Neigung nachgeben? Ich bin nicht so töricht zu glauben, dass Berlin Paris aufwiegen könne. Wenn Reichtum, Größe und Pracht eine Stadt liebenswert machen, so treten wir gegen Paris zurück. Wenn der gute Geschmack sich an einem Ort der Welt findet, so gebe ich zu, dass dies Paris ist. Aber bringen Sie denn diesen Geschmack nicht überall hin, wo Sie sind? Sie werden hier glücklich sein, solange ich lebe.«

Die Voraussage schien sich zunächst zu bewahrheiten. Voltaire wurde in Berlin als Europas bedeutendster Dichter und Denker gefeiert, was ihm, mit Blick auf die Anfeindungen in seinem Heimatland, ausgesprochen guttun musste. Er erhielt die Gunst, dem Monarchen, der sich selber in der Poesie und Musik betätigte, als Gesprächspartner und Privatlehrer zu dienen – eine Beschäftigung, die sich angenehm anließ, da Friedrich geruhte, gnädig zu sein und, fürs Erste, die Rolle des begabten und gelehrigen Schülers zu spielen. In seinen Memoiren, die Voltaire bereits 1759 veröffentlichte, berichtete er: »Ich arbeitete täglich zwei Stunden mit Seiner Majestät; ich korrigierte alle seine Werke und verfehlte nie, das Gute darin höchlichst zu loben, wenn ich alles, was nichts taugte, wegstrich. Ich begründete ihm alles schriftlich, und das ergab eine Rhetorik und eine Poetik zu seinem persönlichen Gebrauch. Er lernte daraus, und sein Genie kam ihm noch besser zustatten als mein Unterricht. Ich hatte keinerlei Hofdienst, brauchte keine Besuche abzustatten, keine Pflicht zu erfüllen. Ich hatte mir ein freies Leben geschaffen und konnte mir etwas Angenehmeres als diesen Zustand nicht denken.«

Schon nach einigen Monaten jedoch legten sich erste Schatten auf seine Zufriedenheit. Der König, ähnlich egozentrisch veranlagt wie der Dichter, aber dafür mit weitaus weniger Selbstironie ausgestattet, fing an, Voltaire auf die Nerven zu gehen; er beanspruchte seinen Gast, wann immer er es für richtig hielt. Was die Machtverhältnisse in Preußen anging, so blieb festzustellen, dass die Militärs das Sagen hatten, und Friedrich II