17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Entwicklung einer großen Denkerin Die Entwicklung einer großen Denkerin Erstmals werden sämtliche Aufsätze, Zeitungsartikel und sonstige auf Deutsch verfasste oder zu ihren Lebzeiten ins Deutsche übertragene Schriften Hannah Arendts chronologisch und vollständig in einer Neu-Edition veröffentlicht. Die Ausgabe wird zahlreiche bislang unbekannte und unveröffentlichte Texte enthalten. Damit wird die von Thomas Meyer herausgegebene Studienausgabe alle deutschen Arbeiten Arendts vereinen. Die Bände sind jeweils mit einem ausführlichen Nachwort verschiedener Expert:innen versehen. Band 4 komplettiert diese Edition und umfasst alle Einzelschriften von 1961 bis 1976.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Herausgegeben von Thomas Meyer

Mit einem Nachwort von Cosima Mattner

© Piper Verlag GmbH, München 2025Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften

Zu diesem Band

I.

II.

III.

IV.

1963

1 Adolf EichmannVon der Banalität des Bösen

I

II

III

IV

2 Das Phänomen der Revolution

I. Die Erfahrung des absolut Neuen

II. Befreiung und Freiheit

III. »Renaissance« und »Revolution«

IV. »Restauration« und »Revolution«

V. Die Unwiderstehlichkeit der Revolution

3 Ein Briefwechsel über Hannah Arendts Buch »Eichmann in Jerusalem«

Gershom Scholem an Hannah Arendt

Hannah Arendt an Gershom Scholem

1964

4 Nathalie Sarraute

5 »Der Stellvertreter«: Schuld durch Schweigen?

1965

6 Krieg und Revolution

I

II

7 Politik und VerbrechenEin Briefwechsel

1966

8 Der christliche PapstBemerkungen zum »Geistlichen Tagebuch« Johannes XXIII.

9 LeserbriefVietnam (Nr. 38/1966, Rudolf Augstein)

1968

10 Briefwechsel zu Walter Benjamin

Zu dem Aufsatz von Hannah Arendt über Walter Benjamin

Walter Benjamin und das Institut für Sozialforschung – noch einmal

11 Rosa Luxemburg

1969

12 Ansprache von Dr. Hannah Arendt

13 Über die Gewalt

14 Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt

1970

15 Reflexionen über die Gewalt

1971

16 Walter Benjamin – Bertolt Brecht

Walter Benjamin

I. Der Bucklige

II. Die finsteren Zeiten

III. Der Perlentaucher

Bertolt Brecht

I

II

III

IV

V

1972

17 Wahrheit und Lüge in der Politik. Zwei Essays

Die Lüge in der Politik. Überlegungen zu den Pentagon-Papieren

I

II

III

IV

V

Wahrheit und Politik

I

II

III

IV

V

Quellennachweis

18 Nachwort

1974

19 Karl Jaspers zum fünfundachtzigsten Geburtstag (1968)

1977

20 Beitrag ohne Titel

Lux et Veritas: Hannah Arendts Denken zwischen Universität und Öffentlichkeit

Ambivalenz gegenüber der Akademie: Abwendungen und Annäherungen

Vertrauen in die Wissenschaft als eine Wahrheitsinstanz

Enttäuschungen von der Wissenschaft

Das Porträt als para-akademische Praxis des Denkens

Das politische Potenzial des para-akademischen Arbeitens und seine existenzielle Bedeutung

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Literaturverzeichnis

Anlässlich der Studienausgabe von Hannah Arendts Schriften

Was Hannah Arendt dazu bewegte, der politischen Wirklichkeit so genau ins Gesicht zu sehen, waren die Kraft der Vernunft und die Verachtung der Illusion. Anderen schlüssig und verständlich zu machen, was sie sah, war ein großer geistiger Triumph – für sie persönlich, aber auch für die Tradition des offenen politischen Diskurses.

Judith Shklar (1975)

Die Studienausgabe in Einzelbänden von Hannah Arendts Schriften möchte dazu einladen, eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts kennenzulernen oder erneut zu lesen. Ausgewiesene ExpertInnen untersuchen in ihren exklusiv für die Edition verfassten Nachworten die jeweiligen Werke. Die Nachwort-AutorInnen werden darin je eigene Schwerpunkte setzen, die Interessierten Hannah Arendts Gedankenwelt erschließen helfen. Bewusst wurde darauf verzichtet, eine wie auch immer geartete Einheitlichkeit vorzugeben. Die Offenheit und die Vielfalt von Arendts Überlegungen werden sich folglich in den verschiedenen Positionen der Beitragenden spiegeln, die innerhalb der Studienausgabe zu Wort kommen.

Die in Arendts Münchner Stammverlag Piper vorgelegten Bände bieten Texte, die auf der jeweils letzten, von ihr selbst noch überprüften Fassung beruhen. Mögliche Ausnahmen davon werden vom Herausgeber eigens begründet. Druckfehler, technische Hindernisse und andere offensichtliche Versehen sind korrigiert, die Zitate wurden überprüft, die bibliografischen Angaben durchgesehen. Für all das trägt der Herausgeber die Verantwortung. Ziel war es, zitierfähige Ausgaben zu schaffen, die sowohl eine breite Leserschaft ansprechen als auch eine für die Wissenschaft verlässliche Textgrundlage bieten.

Nachdem zwischen 2020 und 2024 die Monografien in der Neu-Edition veröffentlicht wurden und damit die erste Lieferung der Studienausgabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte, folgen nunmehr in vier Bänden die zu Hannah Arendts Lebzeiten in deutscher Sprache verfassten Zeitungsartikel, Aufsätze und Essays in, naturgemäß nur soweit dies zu rekonstruieren ist, chronologischer Reihenfolge.

Hannah Arendt hat, begonnen mit ihrer Dissertation über Augustin 1928 bis hin zu ihrem Tod 1975, auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht, sie war zeitlebens, unabhängig von der zunehmenden Selbstverständlichkeit, mit der sie das Amerikanische benutzte, in den deutschen Denktraditionen beheimatet: argumentativ und terminologisch. Ihre intellektuelle Entwicklung wird nur dann greifbar, wenn man diese Tatsache würdigt. Die Ausgabe soll genau diese Entwicklung nachzeichnen. Dabei ist klar, dass die Nachworte die Texte in Arendts Denkweg einordnen, sie also nicht separiert sind.

Zahlreiche Texte werden in dieser Edition erstmals seit dem Erscheinen wiederabgedruckt und der Forschung bislang unbekannte Texte erstmals zugänglich gemacht. Zudem werden bislang in Archiven liegende, unveröffentlichte Abhandlungen und Aufsätze Arendts exklusiv in der Studienausgabe vorgelegt.

Hannah Arendts Werke sprechen für sich und die beigefügten Nachworte benötigen keinerlei Rechtfertigungen. Bleibt also der aufrichtige Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich der Aufgabe unterzogen haben, mit ihren Beiträgen die gesammelten Vorträge und Aufsätze Hannah Arendts für hoffentlich viele Leserinnen und Leser zu öffnen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Piper Verlag gilt der Dank für die Zusammenarbeit und die Courage, das Werk Hannah Arendts in der vorliegenden Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Berlin, im Herbst 2025

Thomas Meyer

Zu diesem Band

Mit dem vorliegenden vierten Band der »Vorträge und Aufsätze« ist die im Herbst 2020 begonnene zwölfbändige Studienausgabe der deutschen Texte Hannah Arendts abgeschlossen.

Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass die Textsammlung nicht mit dem Todesjahr Arendts – sie starb am 4. Dezember 1975 an einem Herzinfarkt in ihrem New Yorker Apartment im Alter von 69 Jahren – endet. Der Herausgeber hat sich entschlossen, einen einzigen postum erschienenen Text aufzunehmen. Dazu später mehr.

Es sind die Jahre von 1961 bis 1970, die bis heute das Bild Hannah Arendts prägen. Die äußerst produktive und erfolgreiche Autorin wird mit ihren Büchern und Aufsätzen in den USA und vor allem den deutschsprachigen Ländern Europas zu einer Starintellektuellen und zugleich zur umstrittensten politischen Theoretikerin ihrer Zeit. Die Buchtitel, von Eichmann in Jerusalem, Über die Revolution bis hin zu Macht und Gewalt werden, zusammen mit der bereits 1960 vorgelegten Studie Vita activa, zu stehenden Redewendungen. Fernsehen, Rundfunk, Zeitschriften und Zeitungen wollen gleichermaßen wissen, was sie zu den Problemen der Gegenwart denkt. An der University of Chicago wird sie für fünf Jahre ans elitäre und finanziell sehr gut ausgestattete Committee on Social Thought als permanente Gastprofessorin berufen. Eine Position, die sie nur wegen des Gesundheitszustandes ihres zweiten Ehemannes Heinrich Blücher zugunsten eines Angebots der New School for Social Research in New York aufgibt.

1970 kommt es in Arendts Leben zu einem Bruch: Blücher stirbt am 31. Oktober 1970 im Alter von 71 Jahren. Nach seinem Tod beginnen Arendts gesundheitliche Probleme, von denen sie sich aber wenig beeindruckt zeigt. Sie setzt ihre Arbeit nach außen hin unverändert fort. In den fünf Jahren, die Arendt noch bleiben werden, steht das auf drei Bände angelegte Werk The Life of the Mind im Zentrum ihrer Überlegungen. Dass Vita activa nur dann verstanden werden könne, wenn auch eine Abhandlung zur »Vita contemplativa« vorliegt, war Arendt früh klar geworden, nun war es Zeit, die »Heuernte noch vor dem Gewitter« (Aby Warburg) einzufahren. Doch lediglich zwei Bände konnte Arendt beenden, auch wenn sie die vorliegenden Manuskripte so niemals veröffentlicht hätte.[1]

Die seit 1968 an der New School for Social Research lehrende Professorin für politische Philosophie weiß schließlich schon länger, dass die Zeit knapp wird. Die Erholungszeiten im im schweizerischen Kanton Tessin gelegenen Tegna reichen nicht mehr aus, um die schwächer werdende Gesundheit zu stabilisieren. Einen Herzinfarkt im Mai 1974, während sie an der University of Aberdeen die Gifford Lectures hält, übersteht sie noch. Der zweite Infarkt ist dann tödlich.

Keiner der hier abgedruckten Texte lässt sich von der Biografie Hannah Arendts lösen. Sie stehen auch insofern in einem Zusammenhang. Die Beiträge sind allesamt erfahrungsgesättigt. Was auf den ersten Blick als altbekannte Reduktion erscheint und gerne mit dem Unwort »Biografismus« zurückgewiesen wird, bestätigt sich hingegen, wenn ein genauer Blick auf die Buchpläne Arendts in den fraglichen Jahren geworfen wird. Sie sind erwachsen aus den Fragen, die das 20. Jahrhundert, also ihr Jahrhundert, für sie aufwarf.

Konkret heißt dies: Nach den Analysen von Antisemitismus, Imperialismus sowie den Totalitarismen Nationalsozialismus und Kommunismus in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft[2] 1955 und der Ausarbeitung einer zeitgemäßen praktischen Philosophie in Vita activa oder Vom tätigen Leben[3] folgten Arbeiten, die beide Stränge zusammenführen und so die Grundlage einer neuen politischen Theorie bilden sollten. Natürlich war für Arendt dabei die Einrede ihrer Gegenwart das, womit sie immer rechnete. So kam es Anfang der Sechzigerjahre zu einer Art Kulmination von Plänen und Ereignissen.

Arendt arbeitete zu dieser Zeit an einem umfassenden Vorhaben, das sie gegenüber der New Yorker Rockefeller Foundation Ende 1959 so formulierte:[4]

Mit anderen Worten, ich unternehme eine Neuuntersuchung der alten Frage der Regierungsformen, ihrer Prinzipien und ihrer Wirkungsweise. Hinsichtlich der menschlichen Pluralität gibt es zwei grundlegende Formen des Zusammenseins: das Zusammensein mit anderen Menschen und seinesgleichen, aus dem das Handeln entspringt, und das Zusammensein mit sich selbst, dem die Aktivität des Denkens entspricht. Daher sollte dieses Buch mit einer Erörterung der Beziehung zwischen Handeln und Denken oder zwischen Politik und Philosophie enden.

»Mittel und Zweck, Autorität, Regierung, Macht, Gesetz, Krieg« gehörten zu jenen Begriffen, die im Rahmen des Vorhabens neu bestimmt werden sollten. Vita activa war von Arendt als »Prolegomena« dazu gedacht, eine systematische Einführung unter dem Titel »Was ist Politik« sollte in zwei Teilen einlösen, was sie Rockefeller in dem zitierten Exposé ankündigte. Die Studie Über die Revolution, die bis kurz vor der Publikation 1964 deshalb »Krieg und Revolution« heißen sollte, bildete die erste Abhandlung. Zu einer Fortsetzung des Vorhabens kam es nicht, deshalb enthalten die Bücher auch keine Hinweise zu dem ursprünglichen Zusammenhang, in dem sie entstanden.

Noch bis Mitte der Sechzigerjahre hoffte Arendt gleichwohl, das Vorhaben rasch umsetzen zu können. Doch so klar ihre Vorüberlegungen auch waren, so schwierig gestaltete sich die Umsetzung. Insbesondere die Fragmente von »Was ist Politik?« belegen deutlich, wie wenig ihr strenge Begriffsarbeit lag. Als dann Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt und nach Israel gebracht wurde, um ihm den Prozess zu machen, war klar, dass nunmehr die Arbeit an der Neuformulierung einer politischen Theorie unterbrochen werden musste. Dennoch hielt sie an ihrem Plan einer neuen politischen Theorie fest. Auch wenn wieder einmal alles anders kam.

I.

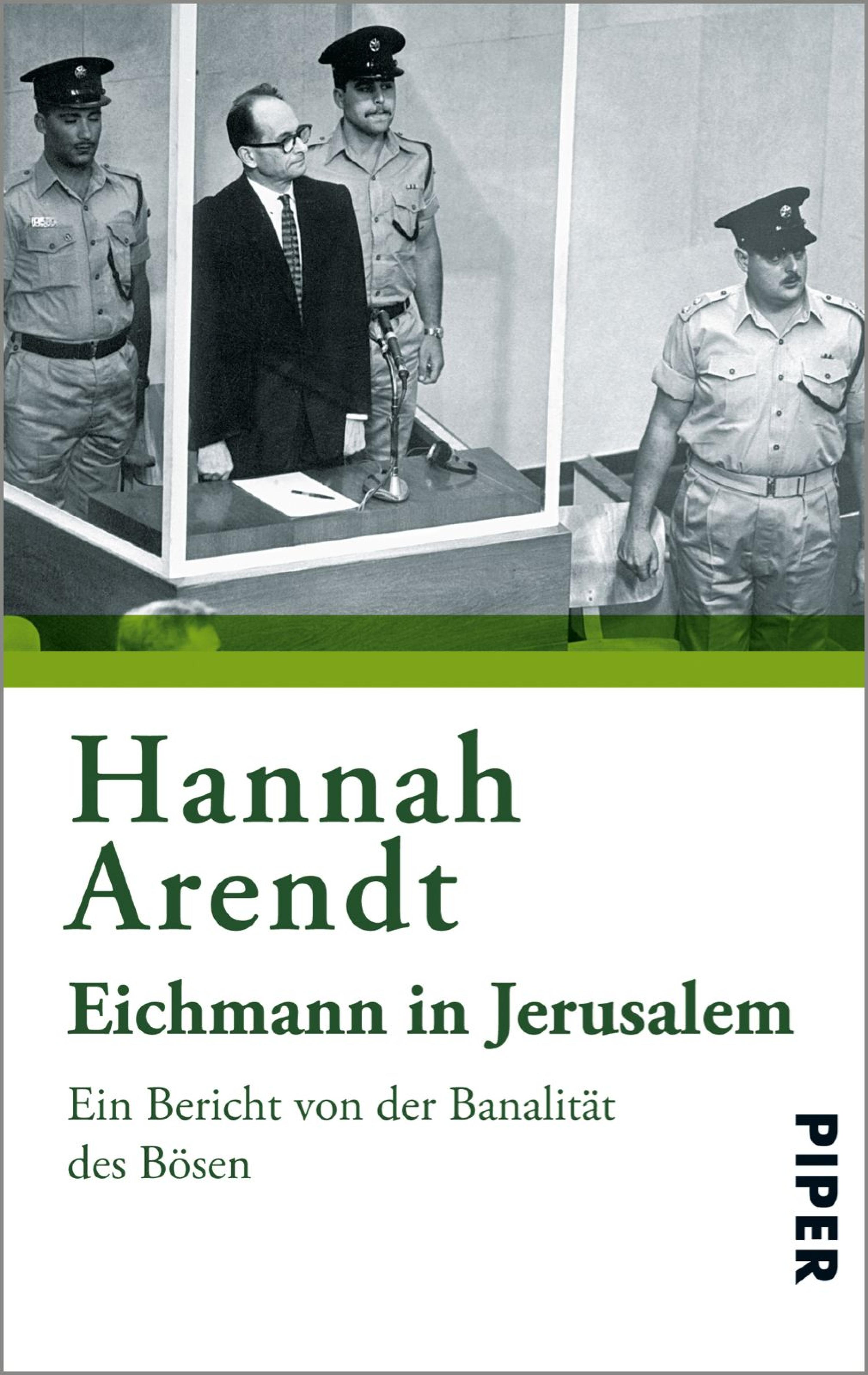

Nun zum Band selbst. Den Beginn macht ein Text zu Eichmann in Jerusalem, also jenem 1964 auf Deutsch erschienenen Buch, das bis heute für scharfe Kontroversen sorgt (Text 1). Der »Eichmann«-Vorabdruck erschien im Merkur, der »deutschen Zeitschrift für europäisches Denken« aus München. Mit der Redaktion des Merkur ist Arendt seit den frühen Fünfzigerjahren in Kontakt, 1958 druckt die Zeitschrift erstmals einen Artikel von ihr, doch es ist der Eichmann-Text, der sie zur Merkur-Autorin für die Öffentlichkeit werden lässt.[5] Während ihre Würdigungen der französischen Schriftstellerin Nathalie Sarraute und Papst Johannes’ XXIII. (Texte 4 und 8) gewichtige Gelegenheitsarbeiten darstellen, greifen die Auseinandersetzungen mit Martin Heidegger, Walter Benjamin und Bertolt Brecht (Texte 14 und 16) weit über die jeweiligen Anlässe hinaus auf das Gesamtwerk Arendts. Einzig das zu dieser Reihe gehörende Porträt Rosa Luxemburgs (Text 11) erschien im Monat, für den Arendt in den Fünfzigerjahren bereits ein paar Mal geschrieben hatte. Neben Heidegger ist mit Karl Jaspers auch der andere Arendt prägende Philosoph hier vertreten (Text 19).

Die beiden systematischen Arbeiten »Wahrheit und Politik« und »Die Lüge in der Politik« wurden 1972 von Arendt in einem Band zusammengefasst (Text 17). Von diesem und weiteren geplanten Essaybänden wird noch zu berichten sein. Arendt dachte nicht nur über Öffentlichkeit nach, sondern war bereit, eigentlich private Korrespondenz zu publizieren, wenn sie der Überzeugung war, sie würde inhaltlich weiterführen. Bei dem Austausch über Eichmann in Jerusalem mit Gershom Scholem, der in der Neuen Zürcher Zeitung erschien (Text 3), ging die Initiative von dem Jerusalemer Erforscher der jüdischen Mystik aus. Eine Korrespondenz mit dem Schriftsteller und Essayisten Hans Magnus Enzensberger (Text 7) erschien im Merkur. Sie, wie die Diskussion mit Scholem, liefert wichtige Einblicke in Arendts Verständnis vom Nachleben des Nationalsozialismus.

Wie bereits in den Bänden zuvor, so haben die Bemerkungen des Herausgebers lediglich den Zweck, den LeserInnen einen allerersten Zugang zu den abgedruckten Texten zu bieten. Eine Deutung der Texte nimmt die Germanistin Cosima Mattner in ihrem »Nachwort« vor.

II.

Die mit Gershom Scholem und Hans Magnus Enzensberger öffentlich geführten »Gespräche« stehen je für sich. Über das mit Scholem ist sehr viel geschrieben worden, bildet es doch den Endpunkt einer langen und intensiven Freundschaft. Wichtig hervorzuheben ist, dass Arendt Scholems Drängen nach einer Veröffentlichung ihrer unterschiedlichen Positionen zu Eichmann, dem Prozess und Arendts Deutung nur ungern und zögerlich nachkam. Schließlich wurden die Briefe gleich mehrfach abgedruckt: in der Schweiz, in Großbritannien und in Israel.

Die Auseinandersetzung mit Enzensberger spricht für sich. Hier wird Arendt mit einem längst etablierten jungen deutschen Intellektuellen konfrontiert, dessen Direktheit und Talent sie zu schätzen wusste und sich deshalb auf diese Form der öffentlichen Diskussion einließ.

Sie konnte dies auch deshalb tun, weil der Merkur der Ort war, an dem der Austausch stattfinden sollte. Die Zeitschrift war für Arendt die mit Abstand wichtigste in Deutschland, wie die überlieferten Briefe dokumentieren. War die Zusammenarbeit in den USA etwa mit Commentary oder der Partisan Review ganz wesentlich über die Gleichzeitigkeit von freundschaftlichen Beziehungen zu den RedakteurInnen, zahlreichen MitautorInnen und der generellen Ausrichtung der Zeitschriften geprägt, so bot der Merkur Qualität und Verlässlichkeit, ohne nähere Bindungen eingehen zu müssen. Die Zusammenarbeit vor allem mit Hans Karl Hermann Paeschke (1911–1991) war von gegenseitigem Respekt und Vertrauen gekennzeichnet, wie die zahlreichen überlieferten Briefe belegen.

Arendt bot dem Merkur zentrale Aufsätze an: Zunächst den über Walter Benjamin, dann über Martin Heidegger und über Bertolt Brecht (Texte 14 und 16).

Allein die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der drei Texte würde eine umfangreiche Monografie erfordern. Hier müssen ein paar Hinweise genügen: Der Text zu Benjamin entstand im Zusammenhang mit der Zusammenstellung ausgewählter Schriften für den Band Illuminations, der Ende 1968 publiziert wurde. Die dort abgedruckte Einleitung erschien in einer durch die Redaktionsarbeit des Herausgebers William Shawn veränderten Fassung wenige Monate zuvor in der Zeitschrift New Yorker.

Grundlage für die amerikanischen Texte waren mehrere deutsche Fassungen, die Arendt im Juli 1967 in Freiburg und im Januar 1968 in New York vortrug. Beide Veranstaltungen wurden legendär – und daher auch mythenumrankt. Fest steht, dass Martin Heidegger bei der Veranstaltung in der Freiburger Universität anwesend war, wie auch aus einem Brief hervorgeht. Ob das Licht, wie sich manche ZeitzeugInnen zu erinnern meinen, wie von Wunderhand ausgeschaltet und dann nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet wurde und plötzlich Heidegger in der ersten Reihe saß, kann man auf sich beruhen lassen. Fest steht ebenso, dass Paul Celan wenige Tage vor Arendt in Freiburg vortrug und unter anderem Gast bei der Künstlerin Helga Marten und ihrem Mann, dem Philosophen Rainer Marten, war.[6] Arendt und Celan reisten zu unterschiedlichen Zeiten an und ab und verfehlten sich so. Es wäre die einzige Begegnung zwischen ihnen gewesen; Arendt schrieb nie eine Zeile zu dem von Heidegger verehrten Dichter.[7]

Nicht minder berühmt und vor allem dokumentiert ist der Vortrag Arendts über Benjamin im New Yorker Goethe-Institut. Er wurde für das Fernsehen und das Radio aufgenommen, beide Aufzeichnungen haben sich erhalten.

Der Veröffentlichung des Benjamin-Aufsatzes folgte eine bis heute andauernde Kontroverse um Arendts Deutung der Person und der Schriften ihres Freundes, der sich 1940 an der französisch-spanischen Grenze das Leben nahm. Zeitgenössisch waren es vor allem Mitglieder des nach Deutschland zurückgekehrten Frankfurter Instituts für Sozialforschung, aber auch Scholem, die sich durch die Analyse angegriffen fühlten. Ein vom Merkur veröffentlichter Brief von Friedrich Pollock (1894–1970) und Arendts Antwort sind deshalb hier abgedruckt (Text 10).

Dagegen fällt der Brecht-Aufsatz in vielerlei Hinsicht ab. Er war seinerzeit wegen des diskutierten Verhältnisses zum Stalinismus umstritten, heute ist er vor allem ein wichtiges Dokument der Rezeptionsgeschichte des Dichters.[8] Auch in diesem Fall gibt es mehrere Fassungen. Ursprünglich handelte es sich um einen Vortrag, den Arendt mehrfach in den USA hielt und schließlich 1966 im New Yorker veröffentlichte. Wie sich an den diversen Archivexemplaren ersehen lässt, hat auch hier die Redaktion Shawns ganze (Änderungs-)Arbeit geleistet. Eine von ihr selbst übersetzte deutsche Fassung konnte Arendt an den Bayerischen Rundfunk verkaufen. Die wiederum wurde zusammen mit der englischen Fassung zur Grundlage für den Essay im Merkur.

Die in der Literatur gerne und beleglos zu findende Formel »Arendt kannte sie oder ihn seit …« gibt es auch im Falle Brechts. Ob Arendt ihn jemals traf, ist hingegen ungewiss. Sicher jedoch ist: Er verkehrte im Haus von Dorothy Norman, einer New Yorker Fotografin, Journalistin, Mäzenatin und Zeitschriftenherausgeberin, die seit Ende der Vierzigerjahre mit Arendt im Kontakt stand und in deren Haus die Veröffentlichung von The Origins of Totalitarianism feierlich begangen wurde.

Fehlt noch der Essay zu Heidegger. Wie jener zu Brecht hat er eine Vorgeschichte, die auf den Bayerischen Rundfunk zurückgeht. Allerdings mit einem zentralen Unterschied: Es gab kein englisches Original, der Text wurde exklusiv für den BR geschrieben, schließlich wurde auch er im Merkur veröffentlicht. Eine wesentlich gekürzte Fassung erschien zudem in der Süddeutschen Zeitung anlässlich von Heideggers achtzigstem Geburtstag am 26. September 1969.

In allen drei Fällen lohnt es sich gleichwohl, die leicht im Internet zu findenden Tondokumente anzuhören. Sie bestätigen auf eindrückliche Weise Arendts spezifische Vortragskunst und lassen die jeweiligen Kompositionsprinzipien der Essays klarer hervortreten, als es die erste oder eine zweite Lektüre vermögen. Doch erst die schriftlichen Fassungen legen die (Ab-)Gründe offen, die vor allem im Benjamin- und im Heidegger-Text eingebaut sind. Wenn es im klassischen Sinne esoterische Texte Hannah Arendts gibt, dann sind es diese. Das wiederum ist kein Zufall, vielmehr Absicht. Beide, Benjamin wie Heidegger auf je unterschiedliche Weise, waren mit der Kunst des genauen Lesens bestens vertraut und nutzten diese Kenntnisse für die eigenen Texte. 1971 erschien der Merkur-Text zu Martin Heideggers achtzigstem Geburtstag in einer von Arendt durchgesehenen Übersetzung im New Yorker.

Eine Besonderheit stellt Arendts Text über Rolf Hochhuths Skandal-Stück aus dem Jahr 1963 »Der Stellvertreter« dar. Arendt, die zeitweise in engem Kontakt mit Hochhuth stand, hatte im Jahr darauf einen englischen Artikel zur Verteidigung von Autor und Stück geschrieben. [9] Eine Übersetzung erschien im gleichen Jahr in der Zeitschrift Neue Deutsche Hefte. Laut Ursula Ludz sei diese von Arendt nie autorisiert worden.[10] Im Nachlass findet sich eine Übersetzung, die womöglich von Ilse Hochhuth, der Ehefrau des Autors, stammt und Änderungen unbekannter Hand aufweist, die hier eingearbeitet wurden (Text 5).

III.

Hannah Arendts Essay über Rosa Luxemburg (Text 11), dem Anlass gemäß eine Rezension, verdient eine eigene Würdigung. Die bis zum heutigen Tage als Referenzwerk geltende Biografie (John) Peter Nettls (1926 – 1968)[11] forderte Arendt heraus, einmal systematischer über die ihr womöglich durch Erzählungen der Mutter »vertraute« Luxemburg nachzudenken. Dass sich Arendt intensiv mit ihr auseinandergesetzt hatte, konnte sowohl in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, der Studie zum Ungarn-Aufstand wie in Über die Revolution nachgelesen werden. Was nicht öffentlich wurde, war, dass Arendt die deutsche Ausgabe ihrer Varnhagen-Biografie gerne Luxemburg gewidmet hätte, die Verantwortlichen im Piper Verlag dies aber nicht akzeptierten.[12] Arendts Plädoyer, dass Luxemburg auch nach vierzig Jahren zwischen alle Stühle falle, verfing nicht. Sie sei weder Sozialistin noch Kommunistin gewesen, sondern »für Gerechtigkeit und Freiheit, und die Revolution als die einzige Möglichkeit einer neuen Gesellschafts- und Staatsform. Ich bin keine Sozialistin; wenn ich auch nicht der Meinung bin, dass jeder Sozialismus totalitär enden muss«, wie Arendt 1958 an den Verlag formulierte. In München blieb man hart.

Schaut man von diesem Text zurück auf die frühere Beschäftigung mit Luxemburg, so bemerkt man durchaus, vor allem in den Elementen, eine »materialistischere« (Eva von Redecker) Deutung der bürgerlichen Verhältnisse, als man es Arendt, die man notorisch in Heidegger- und Jaspers-Nähen verblieben sieht, zutrauen würde. Der Essay ist also als ein Schlüssel-Text zu verstehen.

IV.

Hannah Arendt fing in den Sechzigerjahren an, ihre Schriften und ihr Nachleben zu organisieren. Für Letzteres waren die Auslöser die Kontroversen um ihr Buch Eichmann in Jerusalem. Die Verbringung zahlreicher Materialien an die Library of Congress in Washington, D. C., 1965 und die zugleich geschlossene Vereinbarung, dass nach ihrem Tod der größte Teil des Nachlasses ebenfalls dorthin gelangen sollte, waren das eine.

Dass ein Teil des Nachlebens über die geordnete Überlieferung der Schriften erfolgt, diese Einsicht konnte Arendt bei Karl Jaspers und Martin Heidegger aus nächster Nähe erleben. Sie verfolgte genau, wie genau ihre beiden Lehrer, gemeinsam mit den Verlegern Piper und Klostermann (Frankfurt/Main), die Werkausgaben zu organisieren begannen. Im Falle Jaspers’ war sie zusammen mit Klaus Piper sogar direkt an der Planung beteiligt, die im Herbst 1968 immer konkreter wurde, durch dessen Tod im Folgejahr aber nicht weiter verfolgt wurden.

Zu diesem Zeitpunkt war Arendt festangestellte Professorin an der New School for Social Research in New York, musste sich nicht mehr, wie in den Jahrzehnten zuvor, um ihre finanzielle Situation sorgen. Es war also tatsächlich nicht länger die fast schon zur Routine gewordene Mehrfachverwertung von Texten, die sie insbesondere gegenüber ihrem Münchner Verleger Piper antrieb, immer klarer und deutlicher ihre Vorstellungen über die Präsentation ihrer Texte zu artikulieren. Das Ergebnis war zunächst, dass innerhalb der »Serie Piper«, die Arendt mit ihrem gegenüber der Erstauflage erweiterten Langessay »Macht und Gewalt« 1971 eröffnet hatte, im gleichen Jahr die beiden Abhandlungen zu Brecht und Benjamin in einem Band zusammengefasst wurden (Text 16). Es sind diese Fassungen, die hier abgedruckt werden, da sie den letzten von Arendt genehmigten Abdruck zu Lebzeiten darstellen.

1972 bereits folgten die beiden Auseinandersetzungen mit Lüge, Politik und Wahrheit in einem weiteren Band der »Serie Piper« (Text 17). Auch in diesem Fall handelt es sich um die letzte von Arendt durchgesehene Version und damit die hier wiedergegebene.

Doch das war trotz des immensen Eigengewichts der Texte nur ein Teil von Arendts Präsenzoffensive in Deutschland. Wichtig waren ihr zwei Essaybände, die 1969 und 1970 hätten erscheinen sollen: »Menschen in finsterer Zeit« und »Exerzitien im politischen Denken«. Ersterer, auch immer wieder unter dem 1989 von Ursula Ludz gewählten Titel »Menschen in finsteren Zeiten« diskutiert, sollte die auch zum Teil hier zu findenden Texte über Benjamin, Brecht, Jaspers, Luxemburg, Johannes XXIII. (Texte 16, 19, 11, 8) sowie dazu zwei bis dahin nur auf Englisch erschienene Texte zu Isak Denisen (Karen Blixen) und Waldemar Gurian enthalten, zudem die früher publizierten Texte zu Lessing und Hermann Broch.[13]

Die »Exerzitien«, also »geistige Übungen«, waren eine direkte Übernahme der »Six« beziehungsweise »Eight Exercises in Political Thought«, wie die Untertitel der 1961 und der sieben Jahre später erweiterten Ausgabe von Between Past and Future lauteten. Die Bände übernahmen drei Essays des nahezu vergessenen, Walter Benjamin gewidmeten Bandes Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart, der 1957 erschien und erstmals innerhalb dieser Studienausgabe wieder aufgelegt wurde.[14]

Arendts Ordnungsbedürfnis hatte auch damit zu tun, amerikanische und deutsche LeserInnen auf den gleichen Stand zu bringen. Das war biografisch und marktstrategisch bedeutsam, zugleich inhaltlich notwendig. Denn das »Preface« in Between Past and Future[15] ist ohne Frage einer der komplexesten Texte, den Arendt je verfasste. Ein Text, der noch kein Pendant auf Deutsch hatte, denn darin buchstabierte sie ihre Sicht auf die Verbindung von Geschichte, Zeit und Biografie aus. Dem sollte also abgeholfen werden. Jedoch kam es nicht dazu, und so blieben die beiden Aufsatzbände Wahrheit und Lüge in der Politik und Walter Benjamin – Bertolt Brecht sowie Macht und Gewalt Arendts letzte Publikationen im Piper Verlag. Denn nach den gescheiterten Plänen kamen Unstimmigkeiten auf, die Arendt den Verlag wechseln ließen, ohne dabei bei Ullstein in Berlin und dem schon immer sehr selbstbewussten Lektor und Verlagsleiter Wolf Jobst Siedler glücklich geworden zu sein.

Schließlich ein Wort zu dem einzigen abgedruckten Text, der nach Arendts Ableben erschien. Anlässlich von Heideggers Tod 1976 wurden 30 Texte im darauffolgenden Jahr herausgegeben, die ihm zu seinem achtzigsten Geburtstag 1969 persönlich überreicht worden waren. FreundInnen, SchülerInnen und WeggefährtInnen hatten sich entschlossen, Heidegger auf besondere Weise zu würdigen. Dazu gehört auch jener hier abgedruckte kurze, sehr persönliche Text Arendts (Text 20). Sie hat sich, ganz anders als Heidegger, nie in gesonderter Weise zu Hölderlin geäußert. Die wenigen Bemerkungen lassen keine besondere Kenntnis oder Nähe zu dem Dichter selbst erkennen, doch bereits die Wahl Hölderlins verweist auf die besondere Verbundenheit Arendts zu ihrem früheren Lehrer. Arendts Gruß an Heidegger verweist zudem auf ihre Dissertation zurück, also jenes Buch, das chronologisch am Anfang der Publikationstätigkeit Arendts steht. So schließt sich ein Kreis.

Die Veröffentlichung geschah seinerzeit mit Genehmigung der Nachlassverwalterin, der Schriftstellerin und Essayistin Mary McCarthy. Sie sollte ausdrücklich dafür Sorge tragen, dass nicht nur die Briefe zwischen Heidegger und Arendt an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach gelangen, sondern auch sämtliche Widmungsexemplare der Schriften Heideggers.

Es versteht sich von selbst, dass übersehene oder neu entdeckte Texte gegebenenfalls nachgereicht werden. Wie bereits in Vorträge und Aufsätze 1951 – 1960 angekündigt, so werden Arendts zahlreiche Interviews in einem separaten Band gesammelt vorgelegt. Dies auch deshalb, weil es Gespräche gibt, die auf Englisch und Französisch geführt wurden.

1963

1 Adolf EichmannVon der Banalität des Bösen

Erschienen 1963 in Merkur

Ein Prozeß erinnert an ein Schauspiel: beide beginnen und enden mit dem Täter, nicht mit dem Opfer. Noch notwendiger als für einen gewöhnlichen Prozeß ist es für einen Schauprozeß, präzise zu umreißen, was getan wurde und wie es getan wurde. Im Mittelpunkt eines Prozesses kann immer nur der stehen, der gehandelt hat – in dieser Hinsicht gleicht er dem Helden eines Dramas –; und wenn er leidet, dann muß er für das leiden, was er getan hat, nicht um dessentwillen, was andere wegen seiner Tat gelitten haben.

I

In 15 Punkten erhob der Staatsanwalt Anklage gegen Otto Adolf Eichmann, »zusammen mit anderen« während des Naziregimes, besonders aber während des Zweiten Weltkriegs Verbrechen gegen das jüdische Volk, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen begangen zu haben. Auf jeden Punkt der Anklage antwortete Eichmann: »nicht schuldig im Sinne der Anklage«.

In welchem Sinne meinte er denn, schuldig zu sein? In dem langen Kreuzverhör des Angeklagten – er nannte es »das längste Kreuzverhör, das überhaupt bekannt ist« – kam es weder dem Verteidiger noch dem Ankläger noch schließlich einem der drei Richter in den Sinn, ihn danach zu fragen. Die stereotype Antwort auf diese Frage gab außerhalb des Gerichtsaals Robert Servatius aus Köln, den Eichmann mit seiner Verteidigung betraut hatte, in einem Presseinterview: »Eichmann fühlt sich schuldig vor Gott, nicht vor dem Gesetz«; aber der Angeklagte selbst bestätigte diese Antwort nicht. Eichmanns eigene Haltung war anders. Vor allem sei die Anklage wegen Mordes falsch:

Ich habe mit der Tötung der Juden nichts zu tun. Ich habe nie einen Juden getötet, aber ich habe auch keinen Nicht-Juden getötet – ich habe überhaupt keinen Menschen getötet. Ich habe auch nie einen Befehl zum Töten eines Juden gegeben, auch keinen Befehl zum Töten eines Nichtjuden, […] habe ich nicht getan.

Später verbesserte er diese Aussage: es habe sich so ergeben, daß er es niemals tun mußte – denn er ließ keinen Zweifel daran aufkommen, daß er seinen eigenen Vater getötet hätte, wenn er den Befehl dazu erhalten hätte. Darum wiederholte er immer und immer wieder (was er bereits in dem sogenannten Sassen-Dokument erklärt hatte, einem Interview,[1] das er 1955 in Argentinien dem holländischen Journalisten und ehemaligen SS-Mann Sassen gegeben hatte, der ebenfalls auf der Flucht vor der Justiz war), man könne ihn nur anklagen wegen »Beihilfe« zur Vernichtung der Juden, die er in Jerusalem »eines der kapitalsten Verbrechen innerhalb der Menschheitsgeschichte« nannte.

Ob er sich schuldig bekannt hätte, wenn er der Beihilfe zum Mord angeklagt worden wäre? Vielleicht, doch hätte er wesentliche Einschränkungen gemacht. Was er getan hatte, war nur im Nachhinein ein Verbrechen; er war immer ein gesetzestreuer Bürger gewesen. Hitlers Befehle, die er nach bestem Vermögen befolgt hatte, besaßen im Dritten Reich »Gesetzeskraft«. Dies wüßten die Leute, die jetzt von ihm, Eichmann, verlangten, er hätte damals anders handeln sollen, einfach nicht oder sie hätten vergessen, wie die Dinge zu Hitlers Zeiten ausgesehen haben. Er jedenfalls wolle nicht zu denen gehören, die nachträglich versichern, »daß sie immer schon dagegen gewesen wären«, wenn sie in Wirklichkeit eifrig getan hatten, was man ihnen zu tun befahl. Was er getan habe, habe er getan, er wolle nichts abstreiten, vielmehr wäre er bereit »als abschreckendes Beispiel für alle Antisemiten der Länder dieser Erde sich selbst öffentlich zu erhängen«. Dies aber hieße nicht, daß er etwas bereue: »Reue ist etwas für kleine Kinder.«

Selbst unter erheblichem Druck seines Anwalts änderte er diese Haltung nicht. In einer Diskussion über Himmlers Angebot von 1944, eine Million Juden gegen 10 000 Lastwagen zu tauschen, wurde Eichmann von der Verteidigung über seine eigene Rolle in diesem Unternehmen gefragt:

Herr Zeuge, haben Sie bei den Verhandlungen mit Ihren Vorgesetzten auch darauf hingewiesen, daß Sie Mitleid mit den Juden hätten und daß man doch helfen müsse?

Eichmann antwortete:

Ich stehe unter Eid und habe wahrheitsgemäß auszusagen. Ich habe nicht diese Sache aus Mitleid gemacht […]

– was der Wahrheit entsprochen hätte, wenn Eichmann überhaupt etwas »gemacht« hätte. Himmler hatte einen seiner eigenen Leute nach Budapest geschickt, um Fragen der jüdischen Auswanderung zu klären. Eichmann ärgerte sich, daß

hier Emigrationsangelegenheiten von einer »polizeifernen Person« behandelt wurden, während er, der dies als »seine Domäne« betrachtet hatte, die »elende Arbeit« der Deportationen durchführen mußte. Da habe er zu »brüten« begonnen und zu überlegen, wie er wieder »die Auswanderungsangelegenheit an sich reißen« könne.

Den ganzen Prozeß hindurch suchte Eichmann – meist ohne Erfolg – seine Behauptung zu erklären, daß er »nicht schuldig im Sinne der Anklage« sei (sie unterstellte nicht nur, daß er mit Absicht, sondern auch, daß er aus niedrigen Motiven gehandelt habe). So war er sich ganz sicher, daß er, was die niedrigen Motive betraf, nicht seinem »inneren Schweinehund« gefolgt war; und er besann sich ganz genau darauf, daß ihm nur eins ein schlechtes Gewissen bereitet hätte: wenn er nicht getan hätte, was ihm befohlen wurde – Millionen von Männern, Frauen und Kindern mit unermüdlichem Eifer und peinlicher Sorgfalt in den Tod zu transportieren. Mit solchen und ähnlichen Versicherungen Eichmanns sich abzufinden, war nicht ganz einfach. Immerhin war ein halbes Dutzend Psychiater zu dem Ergebnis gekommen, er sei »normal« – »normaler jedenfalls als ich es bin, nachdem ich ihn untersucht habe«, soll einer von ihnen gesagt haben; ein anderer fand, daß Eichmanns ganzer psychologischer Habitus, seine Einstellung zu Frau und Kindern, Mutter und Vater, zu Brüdern, Schwestern und Freunden »nicht nur normal, sondern höchst vorbildlich« sei; der Pfarrer schließlich, der Eichmann regelmäßig im Gefängnis besuchte, nachdem sein Revisionsgesuch vor dem Obersten Gericht verhandelt, aber das Urteil in zweiter Instanz noch nicht ergangen war, versicherte, Eichmann sei »ein Mann mit sehr positiven Ideen«, was denn wohl auch alle Welt beruhigen dürfte. Die Komödie der Seelenexperten konnte sich leider auf die traurige Tatsache berufen, daß dies tatsächlich kein Fall von moralischer, geschweige denn von gesetzlicher Unzurechnungsfähigkeit war. Ja schlimmer noch: dies war ebensowenig ein Fall von fanatischem Antisemitismus oder von besonderer ideologischer Verhetzung. »Persönlich« hatte er nie das geringste gegen die Juden gehabt; im Gegenteil, er besaß gute »private Gründe«, kein Judenhasser zu sein. Doch niemand glaubte ihm. Der Ankläger glaubte ihm nicht, denn das war nicht seines Amtes. Der Verteidiger achtete gar nicht darauf, weil er – im Gegensatz zu Eichmann – an Gewissensfragen nicht interessiert war. Und die Richter glaubten ihm nicht, weil sie zu »menschlich« dachten, vielleicht auch zu sehr gemäß dem Ethos ihres Berufes, um die Möglichkeit zuzugeben, daß ein durchschnittlicher »normaler« Mensch, der weder schwachsinnig noch eigentlich verhetzt noch zynisch ist, ganz außerstande sein könnte, Recht von Unrecht zu scheiden. Lieber schlossen sie aus gelegentlichen Lügen Eichmanns, daß er ein Lügner sei – und so entging ihnen die größte und schwerste moralische, aber auch rechtliche Herausforderung der Angelegenheit, die sie verhandelten.

II

Er wurde am 19. März 1906 in Solingen geboren. Als ihm 54 Jahre später das Memoirenschreiben zur Lieblingsbeschäftigung geworden war, widmete er diesem erinnerungsschweren Augenblick folgende Worte:

Heute, 15 Jahre und einen Tag nach dem 8. Mai 1945, beginne ich meine Gedanken zurückzuführen zu jenem 19. März des Jahres 1906, als ich um 5 Uhr morgens in das irdische Leben als Erscheinungsform Mensch eintrat.

Es entsprach seinen Vorstellungen vom Jenseits, die er seit der Nazizeit nicht geändert hatte – in Jerusalem erklärte er sich als »Gottgläubiger« in dem Sinn, in dem die Nazis das Wort gebraucht hatten, und weigerte sich, auf die Bibel zu schwören –, daß er dieses Ereignis »einem höheren Sinnesträger« zuschrieb, einer irgendwie mit der »kosmischen Bewegung« identischen Wesenheit, der alles menschliche Leben, selbst »höheren Sinnes« bar, unterworfen ist. Diese Terminologie ist recht aufschlußreich: Gott als »höheren Sinnesträger« zu bezeichnen, hieß ihm einen Platz in der militärischen Hierarchie zuteilen, denn aus den »Befehlsempfängern« hatten die Nazis »Befehlsträger« gemacht, um – in Anlehnung an die alten »Träger böser Kunde« – auszudrücken, welche Last der Verantwortung diejenigen zu tragen hatten, die Befehle ausführten. (Obendrein war Eichmann – wie alle, die mit der Endlösung zu tun hatten – auch offizieller »Geheimnisträger«, was sein Bewußtsein eigener Wichtigkeit gewiß nicht schmälerte.) In seinen Erinnerungen schwieg sich Eichmann, der zu metaphysischen Spekulationen nicht neigte, allerdings darüber aus, ob zwischen dem »Höheren Sinnesträger« und dem späteren »Befehlsträger« besonders innige Beziehungen existierten. Stattdessen beschäftigte er sich mit der anderen auf der Hand liegenden Ursache seiner Existenz – mit seinen Eltern:

Schwerlich hätten (sie) sich so über alle Maßen über dieses Ereignis gefreut, wie das üblicherweise bei der Ankunft des Erstgeborenen der Fall zu sein pflegt, hätten sie damals in meiner Geburtsstunde Kummer- und Leidfäden jener Unglücksnorne sehen können, die sie der Glücksnorne wohl zum Trotz in mein Leben wob. Aber ein gütiger undurchsichtbarer Schleier des Schicksals verwehrte meinen Eltern den Blick in die Zukunft.

Das Mißgeschick begann früh genug; es begann in der Schule. Eichmanns Vater, zunächst Buchhalter für die Straßenbahn- und Elektrizitätsgesellschaft in Solingen und nach 1931 Direktor der gleichen Gesellschaft im österreichischen Linz, hatte 5 Kinder, 4 Söhne und 1 Tochter, von denen anscheinend nur Adolf, der Älteste, außerstande war, die Realschule zu beenden – auch an dem Polytechnikum, in das er dann gesteckt wurde, hat er kein Schlußexamen gemacht. Sein Leben lang täuschte Eichmann seine Umwelt über seine frühen »Mißgeschicke«, indem er sich hinter den ehrenhafteren finanziellen Mißgeschicken seines Vaters versteckte. Da er »nicht gerade der fleißigste Schüler gewesen war« – noch, wie man annehmen darf, der begabteste –, nahm ihn sein Vater zuerst von der Realschule und dann auch, lange vor dem Abschluß, vom Polytechnikum. (Die Berufsangabe, die auf seinen sämtlichen offiziellen Dokumenten erscheint – Maschinenbauingenieur –, hatte ungefähr ebensoviel mit der Wirklichkeit zu tun wie die Behauptung, daß er in Palästina geboren sei und fließend Hebräisch und Jiddisch spreche – blanke Lügen, die Eichmann seinen SS-Kameraden, aber auch seinen jüdischen Opfern zu erzählen liebte.) Der Vater kaufte ein kleines Bergwerksunternehmen und brachte dort seinen nicht gerade vielversprechenden Sprößling als einfachen Arbeiter unter, bis er ihm schließlich eine Stelle in der Verkaufsabteilung der Oberösterr. Elektrobau A. G. fand, in der Eichmann über 2 Jahre lang blieb. Er war jetzt etwa 22 Jahre alt und besaß keine Aussicht auf eine Karriere; das einzige, was er vielleicht gelernt hatte, war zu verkaufen. Plötzlich hatte er zum ersten Mal Glück. In einem handgeschriebenen Lebenslauf, den er 1939 für seine Beförderung in der SS einreichte, beschrieb er es folgendermaßen:

In den Jahren von 1925 bis 1927 war ich als Verkaufsbeamter der ›Oberösterr. Elektrobau A. G.‹ tätig. Diese Stelle verließ ich auf eigenen Wunsch, da mir von der ›Vacuum Oil Company A. G. in Wien‹ die Vertretung für Oberösterreich übertragen wurde.

Das Stichwort hier ist »übertragen« – denn nach dem, was er dem ihn verhörenden Polizeioffizier Captain Less in Israel erzählte, hat ihm niemand irgendetwas übertragen oder angeboten. Ein Vetter seiner Stiefmutter – zu dem er »Onkel« sagte – war Präsident des österreichischen Automobilklubs und mit der Tochter eines jüdischen Geschäftsmannes in der Tschechoslowakei verheiratet. Dieser benutzte seine Beziehung zu dem Generaldirektor der Österreichischen Vacuum Oil Company, einem jüdischen Herrn Weiss, um für seinen armseligen Verwandten einen Job als Reisevertreter zu beschaffen. Eichmann war gebührend dankbar; die Juden in seiner Familie erwähnte er als einen seiner »privaten Gründe«, kein Antisemit zu werden. Noch 1943 oder 1944, als die »Endlösung« in vollem Gange war, hatte er jene Hilfe nicht vergessen:

Die Tochter aus dieser Ehe – glaube ich – war nach den Nürnberger Gesetzen Halbjüdin […] Sie kam noch zu mir […] 1943, um mit meiner Genehmigung in die Schweiz ausreisen zu können. Ich habe das natürlich genehmigt und dieser selbe Onkel kam auch zu mir, um für irgendein Wiener Juden-Ehepaar zu intervenieren. Ich will damit nur sagen, von Haus aus kannte ich keinen Haß gegen Juden, denn die ganze Erziehung durch meine Mutter und meinen Vater war streng christlich und meine Mutter hatte durch ihre z. T. jüdische Verwandtschaft eben hier andere Vorstellungen, wie sie an sich landläufig in SS-Kreisen üblich gewesen waren.

Eichmann gab sich die größte Mühe, diesen Punkt zu beweisen: daß er niemals gegen seine Opfer irgendwelche feindseligen Gefühle gehegt, ja, daß er daraus auch nie ein Geheimnis gemacht hätte.

Ich sagte es Dr. Löwenherz (Leiter der Jüdischen Gemeinde Wien) genau, so wie Dr. Kastner (Vizepräsident der zionistischen Organisation in Budapest), ich sagte es – glaub’ ich – jedem, jeder hat’s einmal gehört, meine Männer wußten es.

Wäre Eichmann nicht so zimperlich gewesen oder die Voruntersuchung (die auf Kreuzverhöre verzichtete, wohl um seine weitere Mitarbeit zu sichern) nicht ganz so diskret, hätte sich noch ein anderer Aspekt seiner »Vorurteilslosigkeit« gezeigt. Es sieht nämlich so aus, als hätte er in Wien, wo er so außerordentlich erfolgreich die »forcierte Auswanderung« der Juden organisierte, eine jüdische Geliebte gehabt, eine »alte Flamme« aus Linz.

Ende 1932 wurde er unerwartet von Linz nach Salzburg versetzt – was ihm »sehr gegen den Strich ging«:

mich freute die Arbeit nicht mehr und ich hatte keine Lust mehr zu verkaufen, zu besuchen […]

Solch plötzliche Verluste aller Arbeitsfreude widerfuhren Eichmann immer wieder. Am schlimmsten war das, als er von dem Führerbefehl über die »physische Ausrottung der Juden« und seiner eigenen Rolle dabei unterrichtet wurde. Auch dies kam ganz unerwartet:

[…] an so eine Gewaltlösung hatte ich selbst nie gedacht gehabt.

und seine Reaktion beschrieb er mit den gleichen Worten:

Damit schwand auch bei mir alles, alle Arbeit, alle Bemühungen, alles Interesse; da war ich gewissermaßen ausgeblasen.

So ein »Ausblasen« muß es auch 1932 in Salzburg gegeben haben – das Jahr war jedenfalls ein Wendepunkt seines Lebens. Er trat in die NSDAP ein und wurde auch gleich Mitglied der SS auf Grund der Aufforderung von Ernst Kaltenbrunner, damals junger Rechtsanwalt in Linz und später Chef des Reichssicherheitshauptamts, in dem Eichmann im Büro IV, einer der sechs Hauptabteilungen, dann schließlich als Leiter der Sektion B-4 unter dem Kommando von Heinrich Müller landete.

Vor Gericht machte Eichmann den Eindruck eines typischen Kleinbürgers, und dieser Eindruck bestätigte sich mit jedem Satz, den er im Gefängnis sprach oder schrieb. Aber der Eindruck täuschte: er war eigentlich der deklassierte Sohn einer soliden Bürgerfamilie, und es war bezeichnend für sein gesellschaftliches Absinken, daß, obgleich sein Vater mit Kaltenbrunner senior gut befreundet war, die Beziehung der beiden Söhne recht kühl blieb. Kaltenbrunner behandelte Eichmann ganz unmißverständlich von oben herab. Schon vor seinem Eintritt in die NSDAP und SS hatte Eichmann mehrfach bewiesen, daß er so etwas wie einen Beitrittsfimmel hatte. Der 8. Mai 1945, das Datum der deutschen Niederlage, bedeutete ihm vor allem deshalb etwas, weil ihm aufging, daß er fürderhin leben müßte, ohne Mitglied von irgendetwas zu sein.

Ich spürte, daß ich nunmehr ein führerloses und schweres Eigenleben zu führen hatte, daß ich mir an keiner Stelle irgendwelche Richtlinien geben lassen konnte, daß von keiner Seite Befehle und Weisungen kamen, keinerlei einschlägige Verordnungen heranzuziehen waren – kurz, ein bisher nicht gekanntes Leben sich auftat.

Als er ein Kind war, hatten ihn seine ganz unpolitischen Eltern beim Christlichen Verein Junger Männer eingetragen, von wo aus er später in die deutsche Jugendbewegung – den »Wandervogel« – ging. Während seiner vier erfolglosen Jahre auf der Realschule war er in den »Jungfrontkämpferverband« eingetreten, die Jugendgruppe der »Deutsch-Österreichischen Frontkämpfervereinigung«, die, obwohl leidenschaftlich prodeutsch und antirepublikanisch, von der österreichischen Regierung geduldet wurde. Als Kaltenbrunner ihm vorschlug, in die SS einzutreten, wollte er gerade Mitglied eines sehr andersartigen Vereins werden, nämlich der Freimaurerloge Schlaraffia –

eine Vereinigung von Kaufleuten, Ärzten, Schauspielern, Beamten usw., die sich zusammentaten zur Fröhlichkeit, zur Heiterkeit […] Es mußte jeder alle Zeit lang einen Vortrag halten, dessen Tenor Humor, feinen Humor beinhalten mußte […]

Kaltenbrunner machte Eichmann klar, daß er diese humorvolle Gesellschaft aufgeben müßte, weil er als Nazi nicht Freimaurer sein könnte – damals ein völlig unbekanntes Wort für Eichmann. Die Wahl zwischen der SS und Schlaraffia wäre ihm vielleicht schwer gefallen – aber »durch Zufall flog ich […] von selber raus«. Er hatte nämlich eine Sünde begangen, die ihn noch im israelischen Gefängnis erröten ließ, wie seinerzeit, als er

vor Ärger und Scham sicherlich rot über beide Ohren (wurde), denn etwas, was entgegengesetzt meiner Erziehung war, das passierte, nämlich ich versuchte die Tischgesellschaft zu einem Wein einzuladen, das als Jüngster […]

So blies ihn der Sturm der Zeit aus dem Schlaraffenland – genauer gesagt, aus der Gesellschaft respektabler Spießbürger mit Doktortiteln, gesicherten Karrieren und »feinem Humor« – in die Marschkolonne des Tausendjährigen Reichs. Eins steht fest – er ist nicht aus Überzeugung in die Partei eingetreten, auch ist nie ein überzeugtes Parteimitglied aus ihm geworden; er wurde vielmehr, wie er vor Gericht aussagte,

wider mein Erwarten und auch ohne, daß ich den Vorsatz gefaßt hatte, gewissermaßen in die Partei vereinnahmt, wie ich das geschildert hatte. Das ging so schnell und so plötzlich […]

Er hatte keine Zeit und noch weniger Lust, sich wirklich zu informieren; er kannte nicht einmal das Parteiprogramm, nie hatte er Mein Kampf gelesen. Kaltenbrunner hatte ihm geraten: Warum treten Sie nicht der SS bei? Und er hatte erwidert: Warum nicht? So war es passiert, und mehr war nicht daran.

Natürlich war mehr daran. Was Eichmann im Kreuzverhör zu erzählen unterließ, war, daß er ein strebsamer junger Mann gewesen war. Aus einer Allerweltsexistenz hatte ihn der Wind der Zeit ins Zentrum der »Geschichte« geweht, wie er es verstand, nämlich in die »Bewegung«, die niemals stillstand und in der jemand wie er, – eine gescheiterte Existenz in den Augen der Gesellschaft, seiner Familie und deshalb auch in seinen eigenen Augen – noch einmal von vorn anfangen und schließlich es doch noch zu etwas bringen konnte. Selbst wenn ihm nicht immer behagte, was er tun mußte (z. B. Menschen waggonweise in den Tod zu schicken, anstatt sie aus dem Land zu jagen); selbst wenn er schon ziemlich früh ahnte, daß die ganze Geschichte ein böses Ende nehmen und Deutschland den Krieg verlieren würde; selbst wenn aus allen seinen Lieblingsplänen nichts wurde (aus der Evakuierung des europäischen Judentums nach Madagaskar, aus der Errichtung eines »jüdischen Heims« in der Gegend von Nisko in Polen, aus seiner selbstverfertigten Berliner Verteidigungsanlage gegen russische Tanks); selbst wenn er zu seinem »größten Kummer« niemals über den Rang eines SS Obersturmbannführers hinauskam – mit einem Wort, selbst wenn mit Ausnahme des einen Jahres in Wien sein ganzes Leben aus einer Kette von »Fehlschlägen« bestand, so vergaß er doch niemals, was die Alternative gewesen wäre. Nicht nur in Argentinien, wo er eine armselige Flüchtlingsexistenz führte, sondern noch im Jerusalemer Gerichtssaal, als sein Leben so gut wie verwirkt war, hätte er – wenn ihn jemand gefragt hätte, – es immer noch vorgezogen, als Obersturmbannführer a. D. gehängt zu werden, anstatt ein friedliches, normales Leben als Reisender der Vacuum Oil Company zuende zu leben.

III

Man steckte ihn in die Abteilung »Gegner-Erforschung und -Bekämpfung« des RSHA, und seine erste Aufgabe bestand darin, alle Auskünfte über die Freimaurerei (die in dem ideologischen Durcheinander der frühen Nazizeit mit Judentum, Katholizismus und Kommunismus in einen Topf geworfen wurde) zu katalogisieren und bei der Errichtung eines Freimaurermuseums zur Hand zu gehen. Jetzt hatte er reichlich Gelegenheit, zu lernen, was Kaltenbrunner mit seiner seltsamen Warnung vor der Schlaraffia gemeint hatte. (Übrigens war die Sucht, an die Existenz ihrer Gegner durch spezielle Museen zu erinnern, sehr typisch für die Nazis. Während des Krieges stritten sich mehrere Dienststellen erbittert um die Ehre, antijüdische Museen und Bibliotheken zu errichten. Dieser eigenartigen Manie verdanken wir die Rettung vieler bedeutender Schätze der jüdischen Kultur in Europa.) Das ärgerliche war, daß alles wieder sehr, sehr langweilig war, und er war höchst erleichtert, als er nach 5 Monaten Freimaurerei in die nagelneue Abteilung gesteckt wurde, die sich ausschließlich mit den Juden befaßte. In diesem Augenblick begann die Laufbahn, die vor dem Jerusalemer Gericht enden sollte.

Man schrieb damals 1935. Es war die Zeit von Hitlers Friedensreden – vor allem aber war 1935 das Jahr, in dem das Naziregime allgemeine und, leider, echte Anerkennung in Deutschland und im Ausland gewann, in dem Hitler fast überall als großer nationaler Staatsmann bewundert wurde. Deutschland selbst erlebte damals eine Übergangszeit. Mit dem enormen Rüstungsprogramm war die Arbeitslosigkeit beseitigt, der anfängliche Widerstand der Arbeiterklasse gebrochen worden, und die Angriffe des Regimes, die zuerst vornehmlich gegen »Antifaschisten« gerichtet waren – Kommunisten, Sozialisten, linke Intellektuelle und Juden in prominenter Stellung – hatten sich noch nicht völlig auf die Verfolgung von Juden als solchen verlagert.

Zwar hatte bereits unmittelbar nach der Machtübernahme im Frühjahr 1933 die Naziregierung damit begonnen, Juden vom Staatsdienst auszuschließen und sie ganz generell aus öffentlichen Stellungen zu entfernen. Aber eine Reihe privater Wirtschaftsunternehmungen funktionierte weiter, und obwohl Juden nicht länger zum Universitätsstudium und den Staatsexamina zugelassen wurden, konnten gewisse freie Berufe bis 1938 mit Einschränkungen weiter ausgeübt werden. Auch jüdische Auswanderung ging in diesen Jahren ohne Überstürzung und in ziemlich geordneter Weise vor sich, und die Devisenbestimmungen, die es den Juden schwierig, jedoch nicht unmöglich machten, ihr Geld oder doch den größten Teil davon aus dem Lande mitzunehmen, galten auch für Nichtjuden; sie datierten aus der Zeit der Weimarer Republik. Zwar kamen zahlreiche »Einzelaktionen« vor, in denen auf die Juden Druck ausgeübt wurde, ihr Eigentum zu oft lächerlich niedrigen Preisen zu verkaufen; aber sie ereigneten sich gewöhnlich in kleinen Städten und entstanden tatsächlich aus »individueller« Initiative einzelner unternehmungslustiger Mitglieder der SA, die sich – abgesehen vom Führerkorps – vor allem aus den unteren sozialen Schichten rekrutierte. Zwar schritt die Polizei gegen solche »Exzesse« niemals ein und die jüdische Bevölkerung in Deutschland war vom ersten Tage an dem Mob hilflos ausgeliefert, doch waren die Nazibehörden andrerseits auch nicht sehr glücklich über solche Aktionen, die den Wert der Immobilien im ganzen Lande in Mitleidenschaft zogen. Die Emigranten – ausgenommen die politischen Flüchtlinge – waren meist junge Menschen, denen klar war, daß sie in Deutschland keine Zukunft hatten. Und da sie bald herausfanden, daß ihre Zukunft auch in anderen europäischen Ländern nicht viel besser aussah, kehrten einige jüdische Emigranten in dieser Periode sogar nach Deutschland zurück.

Als Eichmann gefragt wurde, wie er es fertig gebracht hätte, seine persönlichen Gefühle gegenüber den Juden in Einklang zu bringen mit dem offenen, gewalttätigen Antisemitismus der Partei, der er beigetreten war, antwortete er mit dem Sprichwort: »Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird« – und an dieses Sprichwort hielten sich auch viele Juden. Sie lebten in einem Narrenparadies, in dem sogar Streicher – ein paar Jahre lang – von einer »legalen Lösung« des Judenproblems sprach. Erst mußten in den organisierten Pogromen vom November 1938 alle Synagogen in Brand gesetzt und 20 000 jüdische Männer in Konzentrationslager gebracht worden sein, um Juden wie Nichtjuden von dem Legalitätswahn zu heilen. Denn – und das wird heute oft vergessen oder übersehen – die berüchtigten Nürnberger Gesetze vom Herbst 1935 hatten gerade das nicht geschafft, sondern eher das Umgekehrte bewirkt. Sie beraubten die Juden ihrer politischen, doch nicht ihrer bürgerlichen Rechte; sie waren nicht mehr Reichsbürger, doch sie blieben deutsche Staatsangehörige. Selbst wenn sie auswanderten, wurden sie nicht automatisch staatenlos. So entstand der Eindruck, daß die Nürnberger Gesetze die neue Situation der Juden im deutschen Reich stabilisiert hätten. Die Juden glaubten, nun hätten sie eigene Gesetze erhalten und seien nicht länger vogelfrei. Und da Hitler anläßlich der Röhm-Affäre 1934 die Macht der Braunhemden von der SA gebrochen hatte, die fast allein für die frühen Pogrome und Grausamkeiten verantwortlich gewesen waren, die Juden sich aber, was die wachsende Macht der Schwarzhemden von der SS betraf, zumeist in Ahnungslosigkeit wiegten, glaubten sie allgemein, ein modus vivendi werde möglich sein: so boten sie sogar an, an der »Lösung der Judenfrage« mitzuarbeiten. Als Eichmann seine Lehrzeit in »Judenangelegenheiten« antrat und seine ersten Kontakte mit jüdischen Funktionären aufnahm, hatten sowohl Zionisten wie Assimilanten Vorstellungen von einer großen »jüdischen Wiedergeburt«, einer »großen Aufbaubewegung des deutschen Judentums«,[2] wobei sie das Für und Wider jüdischer Auswanderung erbittert diskutierten, als sei dies eine innerjüdische Frage, deren Entscheidung noch von ihnen abhing. Der trotz vieler Entstellungen nicht absolut unwahre Bericht, den Eichmann während der Polizeivernehmung über seine Anfangszeit in der neuen Abteilung gab, ruft auf seltsame Weise diese »idyllischen Zeiten« ins Gedächtnis. Als erstes veranlaßte ihn sein neuer Chef, ein gewisser von Mildenstein, Theodor Herzls »Judenstaat« zu lesen, das klassische Werk des Zionismus, das Eichmann prompt und für immer zum Zionisten machte. Von dieser Zeit an, das wiederholte er immer wieder, hatte er kaum etwas anderes im Kopf als eine »politische Lösung« und wie man »festen Grund und Boden unter die Füße der Juden« bekommen könnte. Um dieses Vorhaben zu fördern, verbreitete er sein Evangelium unter seinen SS-Kameraden, hielt Vorträge und schrieb Broschüren. Als zweites Buch las er Adolf Böhms »Geschichte des Zionismus« (das er während des Prozesses ständig mit Herzls »Judenstaat« verwechselte), und das kann als beachtliche Leistung gelten bei jemandem, der nach seiner eigenen Auskunft nur mit äußerstem Widerstreben je irgendetwas anderes als Zeitungen las. Im Anschluß an Böhm studierte er die Organisation der zionistischen Bewegung mit all ihren Parteien, Jugendgruppen und verschiedenen Programmen. Es ist bemerkenswert, daß sein Studium der jüdischen Angelegenheiten sich fast ausschließlich auf den Zionismus beschränkte.

Den Grund, weswegen ihn die »jüdische Frage« so faszinierte, sah er in seinem eigenen »Idealismus«; anders als die Assimilanten, die er verachtete, und als die orthodoxen Juden, die ihn langweilten, waren die Zionisten für Eichmann »Idealisten« wie er selbst. Nach seiner Vorstellung war ein »Idealist« nicht lediglich ein Mann, der an eine »Idee« glaubte, sondern der für seine Idee lebte und bereit war, seiner Idee alles und vor allem jeden zu opfern. Wenn Eichmann im Polizeiverhör sagte, daß er seinen eigenen Vater in den Tod geschickt hätte, wenn das verlangt worden wäre, so wollte er damit nicht nur hervorheben, in welch hohem Grade er von Befehlen abhängig und zum Gehorchen bereit war; er wollte auch dartun, welch ein »Idealist« er immer gewesen war. Der größte »Idealist«, den er, Eichmann, jemals unter den Juden getroffen hätte, war Dr. Rudolf Kastner, mit dem er während der Judendeportationen aus Ungarn verhandelt hatte und übereingekommen war, die »illegale« Ausreise einiger Tausend Juden nach Palästina zu gestatten (die Züge wurden tatsächlich von deutscher Polizei bewacht) – und zwar im Austausch gegen »Ruhe und Ordnung« in den Lagern, aus denen Hunderttausende nach Auschwitz transportiert wurden. Da die wenigen Tausend, die durch diesen Handel gerettet wurden, prominente Juden und Mitglieder der zionistischen Jugendbewegung waren, also im Sinne Eichmanns »bestes biologisches Material«, hätte Dr. Kastner eben die anderen Juden seiner »Idee« geopfert, wie es sich für einen Idealisten gehörte. Richter Benjamin Halevi, einer der drei Richter im Prozeß gegen Eichmann, war Vorsitzender in dem Verfahren gegen Kastner gewesen, in dem sich dieser in Israel wegen seiner Kooperationen mit Eichmann und anderen hohen Nazis verteidigen mußte; nach Halevis Meinung hatte Kastner »seine Seele dem Teufel verkauft«. Nun saß der Teufel selbst auf der Anklagebank und entpuppte sich als »Idealist«; und so unglaublich es klingt: es ist durchaus möglich, daß derjenige, der seine Seele verkauft hatte, ebenfalls ein »Idealist« gewesen war.

Die erste Gelegenheit, in der Praxis anzuwenden, was er während seiner Lehrzeit gelernt hatte, erhielt Eichmann nach dem Anschluß, im März 1938. Er wurde nach Wien geschickt, um eine Art von Auswanderung zu organisieren, die in Deutschland noch unbekannt war. Hier wurde bis zum Herbst 1938 die Fiktion aufrechterhalten, daß es sich nicht um Zwang, sondern um Erlaubnis zum Verlassen des Landes handelte – falls Juden das wünschten, konnten sie gehen. Einer der Gründe, warum die deutschen Juden an diese Fiktion glaubten, ist im Parteiprogramm der NSDAP von 1920 zu erblicken, das mit der Weimarer Verfassung das merkwürdige Schicksal teilte, niemals offiziell außer Kraft gesetzt zu werden; Hitler hatte die 25 Punkte des Programms für »unabänderlich« erklärt. Im Licht späterer Ereignisse sind die antisemitischen Pläne dieses Programms in der Tat harmlos: Juden könnten nicht vollgültige Bürger sein, sie dürften nicht Beamte sein, sie sollten aus der Presse ausgeschlossen werden und alle Juden, die nach dem 2. August 1914 deutsche Staatsbürgerschaft erworben hatten, sollten ausgebürgert werden. Das Parteiprogramm wurde von den Naziführern niemals ernst genommen; es war ihr Stolz, einer Bewegung – im Unterschied zu einer Partei – anzugehören, und eine Bewegung konnte nicht an ein Programm gefesselt sein. Als Eichmann dem Jerusalemer Gericht erzählte, daß er bei Eintritt in die Partei Hitlers Programm nicht gekannt hätte, sprach er höchstwahrscheinlich die Wahrheit:

Um das Parteiprogramm hat man sich nicht gekümmert, aber man wußte, wem man sich anschloß.

Die Juden jedoch waren altmodisch, sie kannten die berühmten 25 Punkte auswendig und glaubten an sie; und was dann der legalen Verwirklichung des Parteiprogramms zuwidersprach, schrieben sie eben vorübergehenden »revolutionären Ausschreitungen« undisziplinierter Mitglieder oder Einheiten der NSDAP zu.

Doch was sich im März 1938 in Wien ereignete, war etwas gänzlich anderes. Eichmanns Aufgabe war als »forcierte Auswanderung« bezeichnet worden, was nichts weniger hieß als daß alle Juden, ohne Rücksicht auf ihre Absichten und ihre Staatsangehörigkeit, zur Auswanderung gezwungen werden sollten. Es handelte sich also um die Austreibung der Juden aus dem Reich, mit der man in Österreich begann. Sooft Eichmann sich an die zwölf besten Jahre seines Lebens erinnerte, hob er hervor daß dieses Jahr in Wien seine glücklichste und erfolgreichste Zeit gewesen sei. Innerhalb von acht Monaten verließen 45 000 Juden Österreich, während nicht mehr als 19 000 in der gleichen Zeit aus Deutschland weggingen; in weniger als 18 Monaten war Österreich »gereinigt« von annähernd 150 000 Menschen, etwa sechzig Prozent der jüdischen Bevölkerung, die alle das Land »legal« verließen; noch nach Kriegsausbruch konnten einige 60 000 entkommen. Wie hat er das gemacht? Das Grundkonzept stammte natürlich nicht von ihm, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach von Heydrich, der ihn nach Wien geschickt hatte. Eichmann ließ sich über die geistige Urheberschaft dieser Idee nicht festlegen, versuchte nur, sie wenigstens indirekt für sich in Anspruch zu nehmen; die israelischen Behörden andererseits waren [wie es das Yad Yashem Bulletin ausdrückte] an die phantastische »Hypothese von der allumfassenden Verantwortlichkeit Adolf Eichmanns« gebunden; und die noch phantastischere »Vermutung, daß ein Gehirn [und dazu das seine] hinter alledem steckte«, unterstützte seine ohnehin beträchtliche Neigung, sich mit fremden Federn zu schmücken, weitgehend. Das Konzept, das Heydrich nach der Kristallnacht in einer Besprechung mit Göring entwickelte, war einfach und zweckentsprechend:

Wir haben das in der Form gemacht, daß wir den reichen Juden, die auswandern wollten, bei der jüdischen Kulturgemeinde eine gewisse Summe abgefordert haben. Mit dieser Summe und Devisenzahlungen konnte dann eine Anzahl der armen Juden herausgebracht werden. Das Problem war ja nicht, den reichen Juden herauszukriegen, sondern den jüdischen Mob.

Sofort nach seiner Ankunft nahm Eichmann Verhandlungen mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde auf, die er zunächst aus Gefängnissen und Konzentrationslagern herausholen mußte, da der »revolutionäre Eifer«, der in Österreich jene frühen »Ausschreitungen« in Deutschland bei weitem übertraf, zur Verhaftung praktisch aller prominenten Juden geführt hatte. Nach diesem Erlebnis erkannten die jüdischen Beamten auch ohne Eichmanns Nachhilfe die Vorteile der Emigration, und sie unterrichteten ihn vor allem über die enormen Schwierigkeiten, die bevorstanden. Abgesehen von finanziellen Problemen, die ja bereits »gelöst« waren, bestand die Hauptschwierigkeit in der Unzahl von Papieren, die jeder Emigrant zusammenbekommen mußte, ehe er das Land verlassen konnte. Jedes dieser Papiere war nur für begrenzte Zeit gültig, so daß die Gültigkeit des ersten meistens erloschen war, ehe er in den Besitz des letzten gelangen konnte. Eichmann ließ sich alles erklären, bis er begriffen hatte, wie die ganze Angelegenheit funktionierte oder vielmehr, weshalb sie nicht funktionierte:

Ich ging mit mir zu Rate und noch am selben Nachmittag hatte ich die Idee geboren, von der ich glaubte, daß es wiederum beiden Stellen recht wäre. Und zwar stellte ich mir ein laufendes Band vor, vorne kommen das erste Dokument drauf und die anderen Papiere und rückwärts müßte dann der Reisepaß abfallen.

Das ließ sich verwirklichen, wenn alle in Frage kommenden Beamten und Funktionäre – des Finanzministeriums, der Polizei, der jüdischen Gemeinde etc. – unter demselben Dach untergebracht würden und gezwungen wären, ihre Arbeit an Ort und Stelle in Gegenwart des Antragstellers zu erledigen. Als alles bereit war und das laufende Band auf vollen Touren lief, beeilte sich Eichmann, die jüdischen Funktionäre aus Berlin zur Besichtigung »einzuladen«. Sie waren entgeistert:

[…] es ist wie ein automatisch laufender Betrieb, wie eine Mühle, in der Getreide zu Mehl zermahlen wird und die mit einer Bäckerei gekoppelt ist. Auf der einen Seite kommt der Jude herein, der noch etwas besitzt, einen Laden oder eine Fabrik oder ein Bankkonto. Nun geht er durch das ganze Gebäude von Schalter zu Schalter, von Büro zu Büro, und wenn er auf der anderen Seite herauskommt, ist er aller Rechte beraubt, besitzt keinen Pfennig, dafür aber einen Paß, auf dem steht: »Sie haben binnen 14 Tagen das Land zu verlassen, sonst kommen Sie ins Konzentrationslager.«

So sah natürlich die Wahrheit über diese Prozedur im wesentlichen aus; doch war es nicht die ganze Wahrheit. Man konnte nämlich diese Juden nicht allen Geldes berauben, weil kaum ein Land sie zu jenem Zeitpunkt ohne Geld aufgenommen hätte. Sie brauchten und bekamen ihr »Vorzeigegeld«, die Summe, die sie vorzeigen mußten, um die Einwanderungskontrollen der Aufnahmeländer zu passieren. Für diese Summen brauchten sie ausländische Währung, und das Reich hatte nicht die geringste Neigung, Devisen an Juden zu verschwenden. So schickte Eichmann jüdische Funktionäre ins Ausland, um Fonds bei den großen jüdischen Organisationen zusammenzubetteln, die dann von der jüdischen Gemeinde mit beträchtlichem Profit an die künftigen Emigranten verkauft wurden – ein Dollar wurde z. B. für 10 oder 20 Mark verkauft, während sein Marktwert nur 4,20 Mark betrug. Eichmann konnte dieses Arrangement nicht in Gang bringen ohne beträchtliche Opposition von seiten der deutschen Finanzbehörden, des Finanzministeriums und der Reichsbank, denn es war ja klar, daß diese Transaktionen auf eine Abwertung der Mark hinausliefen.

IV

Der Hang zur Wichtigtuerei war bei Eichmann erheblich stärker ausgebildet als der Selbsterhaltungstrieb. Es war reine Angeberei, wenn er seinen Leuten in den letzten Kriegstagen erzählte, »er würde lachend in die Grube springen, denn das Gefühl, daß er fünf Millionen Menschen auf dem Gewissen hätte, wäre für ihn außerordentlich befriedigend« (diese Version stammt von Dieter Wisliceny, andere sprechen von fünf Millionen Juden, die er natürlich gemeint hat, während er selbst stets behauptete, er habe »Reichsfeinde« gesagt). Nun, er ist nicht gesprungen, obwohl er jedem versichert hatte, er würde Selbstmord begehen, und was sein Gewissen anlangte, so stellte sich heraus, daß nicht Mord, sondern eine Ohrfeige es bedrückte, die er »in der Unbeherrschtheit eines plötzlichen Zornes« Dr. Löwenherz, dem Präsidenten der jüdischen Gemeinde Wien, »verabreicht« hatte, der später einer seiner Lieblingsjuden wurde. (Eichmann hat sich seinerzeit vor seinen Untergebenen bei Löwenherz entschuldigt, aber trotzdem verfolgte ihn dieser Vorfall.) Den Tod von fünf Millionen Juden auf sein eigenes Konto zu buchen – so hoch berechnet man etwa die Summe der Verluste, die das europäische Judentum durch die vereinten Bemühungen nazistischer Behörden und Einheiten erlitten hat – war geradezu widersinnig; das wußte er auch selbst recht gut, obgleich er den für ihn verhängnisvollen Satz bis zum Überdruß vor jedermann, der ihn hören mochte, sogar noch zwölf Jahre später in Argentinien wiederholte. Denn es verlieh ihm ein

außerordentlich erhebendes Gefühl sich vorzustellen, daß (er) auf diese Weise von der Bühne abtreten würde.