12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

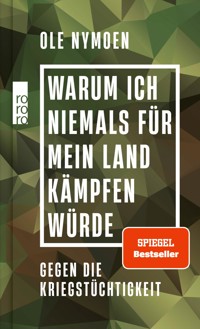

Ein starkes Plädoyer gegen den Kriegseinsatz – fern von naiver Friedensbewegtheit und weltfremdem Pazifismus. Die Verteidigungsfähigkeit wird zur «Kriegstüchtigkeit» umerklärt, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet, die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert: Die Zeichen stehen auf Mobilmachung, auch mental. Die Nation wird dabei zur großen Solidargemeinschaft verklärt, der ein jeder glücklich zu dienen hat. Und das nach Jahrzehnten der Entsolidarisierung, in denen die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten von neoliberalen Politikern für alternativlos erklärt wurde. Ole Nymoen erhebt Einspruch: Die Behauptung, das Sicherheitsinteresse eines Staates falle notwendig mit dem seiner Untertanen zusammen, erscheint geradezu absurd. Immerhin sind es junge Männer wie er, die im Kriegsfall gezwungen sind, im Land zu bleiben und ihr Leben zu riskieren, ob sie wollen oder nicht. Ganz zu schweigen davon, dass der «Dienst an der Waffe» auch beinhaltet, mit dieser Waffe andere zu töten. Und wer bestimmt eigentlich über den «Waffengang»? Ist es wirklich der demos, das Volk? Nicht kämpfen zu wollen für einen Staat, das ist vor diesem Hintergrund mehr als nur eine individuelle Verweigerung – nämlich ein Akt der Humanität und des Protests für mehr kollektive Selbstbestimmung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Ole Nymoen

Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde

Gegen die Kriegstüchtigkeit

Über dieses Buch

Die Verteidigungsfähigkeit wird zur «Kriegstüchtigkeit» umerklärt, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufgerüstet, die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert: Die Zeichen stehen auf Mobilmachung, auch mental. Die Nation wird dabei zur großen Solidargemeinschaft verklärt, der ein jeder glücklich zu dienen hat. Und das nach Jahrzehnten der Entsolidarisierung, in denen die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten von neoliberalen Politikern für alternativlos erklärt wurde.

Ole Nymoen erhebt Einspruch: Die Behauptung, das Sicherheitsinteresse eines Staates falle notwendig mit dem seiner Untertanen zusammen, erscheint geradezu absurd. Immerhin sind es junge Männer wie er, die im Kriegsfall gezwungen sind, im Land zu bleiben und ihr Leben zu riskieren, ob sie wollen oder nicht. Ganz zu schweigen davon, dass der «Dienst an der Waffe» auch beinhaltet, mit dieser Waffe andere zu töten. Und wer bestimmt eigentlich über den «Waffengang»? Ist es wirklich der demos, das Volk?

Nicht kämpfen zu wollen für einen Staat, das ist vor diesem Hintergrund mehr als nur eine individuelle Verweigerung – nämlich ein Akt der Humanität und des Protests für mehr kollektive Selbstbestimmung.

Vita

Ole Nymoen ist freier Journalist, Podcaster und Buchautor. In dem Podcast Wohlstand für Alle spricht er mit Wolfgang M. Schmitt seit 2019 über Geld sowie über ökonomische Ideengeschichte und politische Ökonomie. 2021 veröffentlichte er gemeinsam mit Schmitt das Buch Influencer. Die Ideologie der Werbekörper, das ein großes Presseecho hervorrief und zum Spiegel-Bestseller wurde.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Motto, S.7 © K.I.Z. Edition, Crispy Crust Publishing UG; aus dem Song «Frieden» (Musik & Text: Nico Seyfrid; Musik: Johannes Gehring; Text: Maxim Drüner, Tarek Ebéné)

Covergestaltung zero-media.net, München

Coverabbildung FinePic®, München

ISBN 978-3-644-02397-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Motto

Einleitung

I. Der Sinn des Krieges

Was ist Krieg?

Ein paar unbequeme Gedanken zu Angriff und Verteidigung

Zum Verhältnis von Staat, Kapitalismus und Krieg

Der Staat – Geschöpf und Urheber der Gewalt

Kein Grund für Parteilichkeit

Ein vorläufiges Fazit

II. Der Unsinn des Krieges

Heimat und Nation sind in Gefahr!

Was, wenn Ihr Nachbar Sie überfällt?

Aber Hitler!

Demokratie und andere freiheitliche Werte

Das ist völkerrechtswidrig!

III. Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde

Die Freiheit, für die es sich zu kämpfen lohnt?

Und die Demokratie?

Wo bleibt die Gemeinschaft?

Wofür ich kämpfen würde

Dank

Lass die weißen Tauben fliegen,

wir träumen von Frieden.

Doch erst müssen wir gewinnen.

K.I.Z, «Frieden»

Einleitung

hier ruhen 2 unbekannte deutsche krieger

1 unbekannter russ. krieger

† 1914

Es ist ein schöner Sommertag im Juli 2024, ich befinde mich in einem polnischen Dorf namens Wierzbowo. Hier haben meine Vorfahren gelebt, als diese Region noch Ostpreußen hieß, und hierhin wurde meine in Berlin geborene Großmutter während des Zweiten Weltkriegs evakuiert, als sie noch ein Kind war. Sie, die ich Farmor nenne,[1] führt mich und einige Verwandte durch die masurische Ortschaft, in der sie vor achtzig Jahren einige Monate lang gewohnt hat – kurz bevor das nationalsozialistische Regime den Krieg verlor und diese Region Teil der Volksrepublik Polen wurde.

Hier liegen sie nun: Auf einem Grabstein sind zwei unbekannte deutsche und ein unbekannter russischer Krieger vermerkt. Auf einem zweiten Grabmal sind vier namentlich bekannte Deutsche aufgeführt, und unter einem dritten ruhen elf unbekannte Russen. Der Tod hat sie gleichgemacht: Sie alle wurden gemeinsam begraben, nachdem sie zuvor gegeneinander kämpfen mussten.

Diese achtzehn Männer hatten sich wahrscheinlich nie gesehen, bevor sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs aufeinandergeprallt sind. Und sicherlich wären sie nie im Leben von sich aus auf die Idee gekommen, aufeinander mit Gewehren loszugehen. Aber diese Wahl hatten sie nicht: Sie mussten für ihren Kaiser respektive Zaren morden – und wurden dann selbst getötet.

All das geht mir durch den Kopf, während ich an ihren Gräbern stehe – einen Tag nachdem ich einen Artikel gegen den Krieg in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht habe. In diesem Text habe ich dargelegt, warum ich garantiert nicht für «mein» Land kämpfen würde, wenn es sich in einem Krieg befände, und die Reaktionen waren: Hohn, Spott – und viel Verachtung. Hunderte Kommentare und Dutzende Leserbriefe habe ich erhalten, in denen mir vorgehalten wurde, was für ein vaterlandsloser Geselle und Egoist ich sei.

«Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hineingehen müssen.» Das sagte Erich Maria Remarque einmal in einem Fernsehinterview, und ich glaube mittlerweile, dass er recht hat: Zumindest macht man sich als junger Mensch in der Bundesrepublik wenig Freunde damit, wenn man sich öffentlich gegen den Trend zur «Wehrhaftigkeit» positioniert, und wird dafür von Menschen verachtet, die garantiert an keine Front mehr berufen werden, weil sie dafür zu alt sind.

Denn Deutschland rüstet auf – an allen Fronten. Sondervermögen, NATO-Zwei-Prozent-Ziel, atomare Teilhabe und die Wiedereinführung der Wehrpflicht: Solche Stichworte bestimmen seit nunmehr drei Jahren den politischen Diskurs. In Talkshows und Plenardebatten, auf TikTok und in der Schule werden Jung und Alt gleichermaßen «informiert»: Deutschland muss kriegstüchtig werden – so die Losung des letzten Verteidigungsministers Boris Pistorius.

«Kriegstüchtig» – bei dieser Vokabel kann es einem klar denkenden Menschen eigentlich nur kalt den Rücken runterlaufen. Zwar kennen die meisten Deutschen den Krieg nicht mehr aus erster Hand, aber zumindest aus Erzählungen der älteren Generationen wissen sie sehr genau, was damit einhergeht. Nämlich nicht Heldentum und Abenteuer, sondern Zerstörung, Hunger, Entbehrungen – sowie die größte denkbare Entwertung des menschlichen Lebens.

Öffentlichen Widerspruch zur politisch beschlossenen Militarisierung der Gesellschaft gibt es dennoch kaum: Hochrangige Kolumnisten bezeichnen Kriegsgegner als «Lumpen-Pazifisten»,[1] gealterte Punks bekennen, dass sie heute dienen würden,[2] und in Talkshows kann sich ein jeder auf verbale Stahlgewitter einstellen, der nicht der fortwährenden Eskalation globaler Konflikte das Wort redet.

Selbst im Alltag junger Leute wird die Werbung der Armee zur Selbstverständlichkeit: Liberale Politiker, die ansonsten gern behaupten, Kinder vor «Staatsgläubigkeit» und «Indoktrination» schützen zu wollen, fordern mehr Präsenz von Soldaten in Schulen. Die Bundeswehr wirbt mit Influencern, die normalerweise Kochrezepte teilen oder Schminktipps geben, auf TikTok und YouTube um neue Rekruten.[2] Und selbst im Kino kann man der Armee nicht mehr entkommen: «Übernimm die Regie!» lässt die sogenannte Parlamentsarmee auf Popcorneimer drucken – und wirbt damit für die Offiziersausbildung.

Aber all das hat bekanntlich seinen «guten» Grund: Die Zeitenwende, die Olaf Scholz im Februar 2022 ausgerufen hat, erfordert mehr als nur Waffen. All die Panzer, Haubitzen und Maschinengewehre, von denen spätestens seit Beginn der Waffenlieferungen in die Ukraine ständig die Rede ist, reichen nicht aus, um eine Gesellschaft «kriegstüchtig» zu machen. Mindestens ebenso wichtig ist die geistige Mobilmachung der Bevölkerung – denn irgendwer muss die Waffen im Ernstfall ja auch bedienen.

An dieser Bereitschaft scheint es bislang zu mangeln: Zwar spricht sich eine knappe Mehrheit der Deutschen (Stand März 2024) in Umfragen für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Das liegt jedoch vor allem daran, dass die meisten Älteren (die von einer solchen Maßnahme gar nicht betroffen wären) dafür votieren. Unter den Jüngeren ist es genau umgekehrt: 59 Prozent der Achtzehn- bis Neunundzwanzigjährigen sind gegen eine neue Wehrpflicht.[3]

Dieser Trend wird noch deutlicher, wenn die Frage lautet, wer die Bundesrepublik mit der Waffe in der Hand verteidigen würde: Laut einer Forsa-Umfrage waren nur 19 Prozent «auf jeden Fall» zur Vaterlandsverteidigung bereit, laut YouGov sogar nur 5 Prozent.[4]

Die Allermeisten sind für den Krieg also nur in einem sehr abstrakten Sinne zu gewinnen: Grundsätzlich ist man dafür, kämpfen sollen aber bitte die anderen.

Daher ist es Politikern und Meinungsmachern ein besonderes Anliegen, den Bürgern die deutsche Wieder-Machtwerdung schmackhaft zu machen – selbst wenn deren Lebensstandard darunter leidet.

Im Deutschland der Zeitenwende ist es beispielsweise völlig normal, dass ein ehemaliger Bundespräsident die mahnenden Worte ans Volk richtet, man müsse auch einmal «frieren für die Freiheit» – was sich bei einem Ehrensold von einer knappen Viertelmillion Euro sowie jährlichen Personalkosten von fast 400000 Euro leicht sagt.

Ebenso wenig kommt Entrüstung auf, wenn hochrangige Politiker für die Aufrüstung die Abschaffung eines Feiertags fordern.[3] Dass die letzte nennenswerte Arbeitszeitverkürzung in der Bundesrepublik über ein halbes Jahrhundert her ist; dass deutsche Beschäftigte allein im Jahr 2023 knapp 775 Millionen unbezahlte Überstunden leisten durften – all das schert keinen großen Geist. Es muss weiter rangeklotzt werden, um Wirtschaft und Schlagkraft der Nation auf Vordermann zu bringen!

Keineswegs nur die langjährigen Erwerbstätigen, sondern auch die jungen Leute werden dabei in die Pflicht genommen: Die Generation Z, die schon lange im Verdacht steht, eigentlich nur aus arbeitsscheuen Drückebergern zu bestehen, wird vom Bundespräsidenten zum Dienst am Vaterland gebeten. Ausgerechnet Frank-Walter Steinmeier, einst Strippenzieher der Agenda 2010, hat nämlich in den vergangenen Jahren sein Herz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt entdeckt und fordert eine einjährige Dienstpflicht «für die Demokratie und für eine lebenswerte Zukunft».[5]

Auf gut Deutsch: Die jungen Leute sollen ein Jahr lang als Niedriglöhner in sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern oder Vereinen dienen – um ebenjene gesellschaftlichen Missstände zu lindern, für die sich die Regierenden außerhalb der Weihnachtszeit oder der Ein-Herz-für-Kinder-Gala ganz sicher nicht zuständig fühlen. An diesen präsidialen Vorschlag einer Dienstpflicht knüpft der Ex-Verteidigungsminister im Juni 2024 dann nahtlos an: und zwar mit der Androhung einer neuen Wehrpflicht.[4]

Kurzum: Die Unterordnung unter Staat und Kapital wird so vehement gefordert wie lange nicht mehr.

Bei so viel Aufforderung zum gesellschaftlichen Engagement durch hochrangige Politiker kann (und sollte) man gleichwohl skeptisch werden. Immerhin waren es ebenjene Herrschenden, die jahrzehntelang eine Politik der sozialen Spaltung propagiert und umgesetzt haben: Der zitierte Frank-Walter Steinmeier etwa war maßgeblich an der Ausgestaltung der Hartz-IV-Gesetze beteiligt und damit mitverantwortlich für die beispiellose Aushöhlung des bundesdeutschen Sozialstaats sowie für die Schaffung eines «der besten Niedriglohnsektoren […], den es in Europa gibt» (Gerhard Schröder).[6] Diese Schröpfung der Ärmsten ging einher mit einer Bevorteilung der Reichen: Diese profitierten hierzulande seit den 1990er-Jahren unter anderem von einer Senkung der Einkommen- sowie der Abschaffung der Vermögensteuer. Auch die Unternehmensbesteuerung wurde in den vergangenen Jahrzehnten halbiert, was führende Politiker nicht davon abhält, nach weiteren Steuersenkungen zur Verbesserung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit zu rufen. Für normale Erwerbstätige gab es dagegen keine Wohltaten des Staates, eher im Gegenteil: Sie mussten eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und anderer Konsumsteuern hinnehmen. Und das sind nur einige Beispiele steuerpolitischer Maßnahmen, die für eine Vergrößerung der Ungleichheit sorgten.[7]

Von gesellschaftlicher Solidarität war in all diesen Jahren keine Rede: Jeder sollte seines eigenen Glückes Schmied sein (Stichwort Eigenverantwortung), die Erwartungen an den Sozialstaat sollten gefälligst heruntergeschraubt werden (Stichwort Subsidiarität) – und wer dabei auf der Strecke blieb, durfte sich im Niedriglohnsektor für ein paar Euro die Stunde abrackern.[5]

Dass die Armen dabei darbten, während die Reichen immer reicher wurden; dass ein DAX-Rekord den nächsten jagte, während die Zahl der Tafel-Besucher durch die Decke ging: All das wurde jahrelang als alternativlos dargestellt und mit allerlei Demagogie gegen Erwerbsarme unterfüttert.[8] Und wenn die Befunde über die Ungleichheit in Deutschland dann doch zu hässlich wurden, entschied sich die Regierung kurzerhand, sie zu zensieren.[9]

Nun heißt es aber: Schwamm drüber! Dieselben Politiker, die ansonsten ununterbrochen gegen Arbeitslose hetzen und Menschen in die Armut treiben – man könnte auch sagen: die Politiker, die die soziale Spaltung vorantreiben –, rufen zur Geschlossenheit auf. Die Zeitenwende ist da, das Vaterland ruft, und die ganze Nation soll sich gefälligst als große Interessengemeinschaft (miss-)verstehen. Auch wenn die einen im Überfluss leben und die anderen darben, sollen sich alle Bürger zuallererst als Deutsche sehen, deren gelingendes Leben am Fortbestehen ihres Nationalstaats hängt.

Dabei reicht ein kursorischer Blick in die Nachrichten, um sich davon zu überzeugen, dass dieser Staat ganz sicher kein Wohltäter gegenüber seinen Untertanen ist. Bürgergeld-Sätze werden künstlich kleingerechnet, die Kindergrundsicherung politisch torpediert, Klassenfahrten wegen klammer Kassen gestrichen, der Deutschland-Takt der Bahn von 2030 kurzerhand auf 2070 verlegt … Die Liste ließe sich unendlich weiterspinnen, der Befund hingegen ist klar: Ein gutes Leben für alle ist nicht die Staatsräson der Bundesrepublik. Der so oft beschworene «gesellschaftliche Zusammenhalt», er ist nichts weiter als eine Phrase für Weihnachts- und Neujahrsansprachen. Und dennoch tun die maßgeblichen Politiker so, als würden die Interessen des Staates und die seiner Bürger in eins fallen, sodass die Kriegstüchtigkeit nicht nur von oben verordnet, sondern von unten gewollt sein müsse.

Im Zuge dieser geistigen Mobilmachung verändert sich auch die Nationalmoral in rasendem Tempo. Mit militaristischen Phrasen à la «Süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben» war hierzulande lange kein Blumentopf zu gewinnen. Dass von deutschem Boden nie mehr Krieg ausgehen dürfe, gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg für viele Bürger fast so sehr zum deutschen Selbstverständnis wie die D-Mark oder die Westbindung – und das nicht nur unter denen, die es mit den Sozialdemokraten hielten.

Diese Politik mag de facto schon lange ins Wanken gekommen sein – immerhin beteiligt sich die Bundesrepublik seit über einem Vierteljahrhundert wieder an gemeinsamen «Verteidigungsaktionen» im Rahmen der NATO. Dennoch hatten sich die Großmachtambitionen der Deutschen lange Zeit vorrangig auf ökonomischem Felde ausgetobt. Ein «der krachenden Niederlage angemessener neuer Nationalismus der Bescheidenheit»[10]