9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

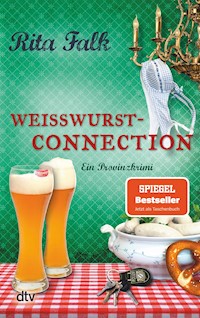

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Krimi

- Serie: Franz Eberhofer

- Sprache: Deutsch

Der achte Fall der Kultserie Zefix, grad will der Eberhofer den häuslichen Frieden genießen, da steckt er schon mittendrin in seinem achten Fall: Ein umstrittenes Luxus-Spa-Hotel öffnet in Niederkaltenkirchen seine Pforten. Und die Hälfte der Dorfbevölkerung tobt. Als dort kurz darauf auch noch eine Leiche in einer Marmorbadewanne liegt, muss der Eberhofer freilich wieder ran. Ganz egal, wie geschmeidig es mit der Susi läuft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über das Buch

»Was fällt Ihnen eigentlich ein, Eberhofer, ha? Diese arme Witwe praktisch am offenen Grab nach einer Geliebten des Verstorbenen zu fragen? Haben Sie noch alle Latten am Zaun?«, fragt der Bürgermeister – zugegeben – etwas aufgebracht. Gut, der Zeitpunkt für die Frage war nicht der beste. Aber der Tote in der Badewanne von diesem Luxus- Spa-Hotel ist ja auch nicht der einzige Stress für den Eberhofer. Da ploppt auf einmal diese depperte Idee von der Oma mit der Doppelhaushälfte hoch, in der ausgerechnet Leopold, die alte Schleimsau, eine Rolle spielt; der Birkenberger rollt im hellblauen Lada zu den Esoteriktagen in Niederkaltenkirchen vor – und weit und breit kein verdammter Tatverdächtiger in Sicht. Da kann man schon mal danebenlangen beim Verhör mit der Witwe. Und ob der Birkenberger in seinem momentanen »Lebe – liebe – lache!«-Zustand dem Franz eine große Hilfe bei den Ermittlungen sein wird?

Rita Falk

Weißwurstconnection

Ein Provinzkrimi

Kapitel 1

»Schau, schau, der Eberhofer, so früh schon raus aus den Federn?«, fragt der Simmerl recht freundlich und wischt sich seine Wurstfinger an der Schürze ab.

»Schaut ganz danach aus«, sag ich und sondiere derweil schon mal die aktuellen Angebote. Ich bin der einzige Kunde hier, was aber um diese Uhrzeit auch wirklich kein Wunder ist.

»Aber wennst mich fragst, dann wärst besser noch ein bisserl liegen geblieben«, sagt er weiter, und jetzt muss ich ihn notgedrungen einmal kurz anschaun. »Ja, wirklich, müd schaust aus heut, Franz. Hast nicht gut geschlafen, oder was?«

»Ich hab überhaupt gar nicht geschlafen«, murmele ich mehr so vor mich hin, muss dabei aber grinsen.

»Ach, sag bloß, geht’s dir etwa auch so?«, fragt der Simmerl, während er ein Riesentrumm Gelbwurst durch seinen Schneider jagt. »Ich weiß nicht, aber mit jedem verflixten Jahr, wo ich älter werd, da schlaf ich schlechter und schlechter. Und dann steh ich ja oft schon um halb vier auf und bin den ganzen Tag lang wie gerädert. Hm. Aber ich kann mich erinnern, die Inge Meysel, die hat ja seinerzeit, also schon vor etlichen Jahren, da hat die schon in einem Interview erzählt, dass sie nur noch höchstens drei oder vier Stunden schlafen kann jede Nacht.«

»Soso.«

Der Simmerl. Die Einfalt in Person. Echt. Wobei man jetzt zu seiner Ehrrettung vielleicht schon sagen muss, dass, wenn man mit der Gisela verheiratet ist, dann wünscht man sich wahrscheinlich des Nächtens sowieso nix sehnlicher wie einen todesähnlichen Schlaf oder so. Einfach, weil sie sich so ganz allmählich von einem lustigen Möpschen in ein hochexplosives Ölfass zu verwandeln droht. Woran das liegt, kann ich noch nicht einmal ahnen. Fakt aber ist, dass es so ist.

Und wie auf Kommando wird jetzt die schwere Tür zum Schlachthaus aufgerissen, und der Schädel der werten Metzgersgattin erscheint höchstpersönlich dort im Türrahmen. Der hochrote Schädel, muss man ihn wohl der Genauigkeit halber nennen.

»Ja, Herrschaft, was ist jetzt, Simmerl? Wo bleibt denn die depperte Gelbwurst, ’zefix? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit«, schreit sie und würdigt mich dabei keines einzigen Blickes. »Oder glaubst, das scheiß Büfett, das macht sich von selber, oder was?«

»Ist schon im Anmarsch«, knurrt der Simmerl retour, dreht sich ab und drückt einen fetten Beutel in ihre ebensolchen Arme. Sie schnauft ihn kurz an, dass man fast glaubt, dicken Dampf aus ihren Nasenlöchern qualmen zu sehen, und schon ist sie wieder verschwunden.

»Ja, immer wieder ein Sonnenschein, deine Gisela«, sag ich und widme mich lieber wieder der feinen Vitrine.

»Frag nicht. Und irgendwie wird es jeden Tag schlimmer, ob’st das glaubst oder nicht. Wahrscheinlich auch so eine unerfreuliche Begleiterscheinung des Alters oder so. Jedenfalls verschwindet ihre gute Laune praktisch im Gleichschritt mit ihrer Anziehungskraft. Ja, gut, ein Model, das war sie ja eigentlich nie, meine Gisela. Aber wie sie sich jetzt gehen lässt, seit unser Max ausgezogen ist …«

»Apropos Max«, sag ich und beweg mich dabei ein paar Schritte weg vom Tresen, in die linke Ecke neben dem Schaufenster. Also quasi genau dorthin, wo seit geraumer Zeit eine sogenannte »Fresh-and-Healthy-Bar« entstehen soll. Immerhin: das dazugehörige Schild hängt schon mal drüber, wenn auch die restliche Einrichtung ganz offensichtlich noch im Styropor und Schneewittchenschlaf dümpelt.

»Ja, diese scheiß Frische-Bar vom Max«, brummt der Simmerl und streift sich über den fast blanken Schädel. »Es ist zum Kotzen, echt. Du kriegst in diesem verdammten Kaff keinen einzigen Handwerker mehr. Alle sind seit Wochen nur am Hotelbau drüben. Der Max, der kriegt schon die Krätze, weil nix vorwärtsgeht hier. Und die Stimmung von der Gisela … na ja, du siehst es ja selber.«

»Verstehe. Aber Fresh-and-Healthy, ich mein, ist das nicht ein bisserl arg dick aufgetragen, Simmerl? Ich mein, hier bei uns am Land. Hätt’s da nicht auch was Bayrisches getan? Oder wenigstens was Deutsches?«

»Ja, glaubst, das ist auf meinem Mist gewachsen, oder was. Glaubst, ich bin deppert. Ich kann das ja noch nicht einmal aussprechen, ohne dass ich mir die Zunge brech.«

»Ach so.«

»Ja, ach so, Herr Gscheitmeier. Weißt du was, Franz …«, sagt er, kommt ein ganzes Stück näher an mich ran, wirft einen kurzen Blick in Richtung Schlachthaustür und schlägt dann einen kaum vernehmbaren Flüsterton an. »Weißt du was, Franz … ich, ich hab hier herinnen überhaupt nix mehr zu melden, kapiert? Der Max, der wohnt jetzt mit seiner Schnecke in einer schicken Wohnung drüben im Neubaugebiet und wartet auf die Fertigstellung von seinem Fresh-und-Keine-Ahnung-Scheißdreck, den ich zwar nicht haben will, aber sehr wohl bezahlen darf. Und die Gisela, die schmollt, weil ihr Kronjuwel jetzt lieber pimpert, statt an ihrer Mutterbrust zu verweilen, wartet aber ebenfalls auf den Fresh-und-’zefix-Scheißdreck und macht mir derweil das Leben zur Hölle. So, und jetzt bist du dran. Hast du da irgendwas hinzuzufügen? Oder hast du vielleicht einen genialen Verhaltenstipp für mich und kannst mir wenigstens deine Knarre ausleihen? Ich schwör’s, du kriegst sie zurück. Ich brauch nur einen einzigen Schuss. Oder zwei.«

»Schwör’s!«, sag ich noch so, und schon schnalzen seine drei Schwurfinger direkt vor meine Nase.

Hm. Arme Sau, unser Simmerl, muss man da schon fast sagen, gell. Da kann man dann freilich durchaus Verständnis aufbringen, wenn er sich nichts sehnlicher wünscht als einen langen und sehr tiefen Schlaf, ganz klar. Ob für sich selber oder eher die bucklige Verwandtschaft, das mag jetzt mal dahingestellt sein.

Da kann ich ja direkt nur von Glück reden, dass bei mir die Sache anders ausschaut. Ganz anders, könnte man vielleicht sogar sagen. Denn wenn ich so nachdenk, haben meine Susi und ich endlich wieder ein richtig hammermäßiges Liebesleben. Seit der Geburt von unserem kleinen Paul. Um ganz genau zu sein, eher seit dem Ende dieser nervtötenden Wochenbettzickereien. Und das, obwohl die Susi und ich bereits durch alle erdenklichen Höhen und Tiefen einer Beziehung gegangen sind. Richtig hammermäßig, wirklich. So wie in unserer allerersten gemeinsamen Zeit beispielsweise. Ja, ganz genauso. Und da ist ja an Schlaf erst gar nicht mehr zu denken. Und so kann es dann schon einmal vorkommen, dass man am Samstagmorgen in einer Metzgerei steht und nicht grad ausschaut wie ein Adonis oder etwa wie ganz frisch raus aus der Schönheitsfarm, gell. Aber lassen wir das.

»Sag einmal, Franz«, reißt mich der Simmerl plötzlich aus meinen Überlegungen heraus. »Du und die Susi, ihr habt doch nicht etwa die ganze Nacht lang …?«

Vermutlich hat er grad irgendwie meine Gedanken erraten, wer weiß. Jedenfalls steht er jetzt mit verschränkten Armen so vor mir und grinst mich breit an. Ich zuck nur kurz mit den Schultern und widme mich nun stattdessen lieber erneut und mit äußerster Konzentration meinen möglichen Frühstücksvarianten.

»Das glaub ich jetzt nicht«, flüstert er wieder, wie ich finde, ein bisschen verklemmt, und kichert dabei wie ein Schulbub. »Nein, das kann ich nicht glauben!«

Ja, ob der depperte Metzger das nun glauben mag oder auch nicht, ist mir relativ wurst. Es ist einfach so, und ich finde, es gibt durchaus schlimmere Nächte als die vergangene.

Gott sei Dank aber muss ich mir darüber keine weiteren Gedanken machen, denn just in diesem Moment und unter dem Gebimmel der Simmerl’schen Türglocke geht die Ladentür auf und unser dorfeigener Gas-Wasser-Heizungspfuscher stößt in unsere lauschige Mitte. Heut jedoch erscheint er nicht wie üblich etwa im schmierigen Blaumann oder in irgendeiner seiner absonderlichen Jogginghosen. Nein, heut eher sportlich-elegant, im schneeweißen Hemd und in Jeans sowie einem sehr feinen dunkelblauen Anorak und ebensolchen Sneakers. Da schau einer an, der Flötzinger kann tatsächlich mal aussehen wie ein ganz normaler Mensch. Und schon einige Augenblicke später, gleich nachdem ich nun endlich meine Bestellung kundgetan hab, da erfahren wir auch den Grund für sein ungewöhnliches Outfit. Gleich, erzählt er uns mordswichtigerweise, muss er nämlich noch einmal rüber zu unserem nigelnagelneuen Schickimicki-Hotel, dem Heimatwinkel, wo er die letzten Monate für die gesamte Installation aller erdenklichen Schüsseln und Wannen verantwortlich war. Ja, auch wir in Niederkaltenkirchen leben nicht mehr hinter dem Mond, sondern haben jetzt ein Spa-Hotel vom Allerfeinsten. Ganz egal, ob wir’s nun haben wollten oder eher nicht. Jetzt steht es jedenfalls hier. Samt Lounge, Wellnessbereich, hochmodernem Gym und einem 1a-Kosmetikstudio. Vom Feinschmeckertempel mit offenen Kaminen und diversen Konferenzräumen der edelsten Sorte mag ich gar nicht erst reden. Da soll noch mal einer behaupten, wir leben in der Provinz. Lächerlich.

Aber wurst.

Jedenfalls hat der Flötzinger eben heute die finale Abnahme vor Ort, ehe dann am nächsten Freitag die hochoffizielle Einweihungsfeier dort stattfinden soll.

»Aber wieso musst du jetzt ausgerechnet am Samstag da hin?«, will der Simmerl wissen, grad, wie er meine sorgfältige Auswahl einzutüten beginnt.

»Ja, glaubst du nicht, dass mich das nervt«, stöhnt der Flötzinger – und für meinen Begriff ein bisschen arg theatralisch. »Aber weil eben diese blöde Eröffnung jetzt vor der Tür steht, da wollen die vom Hotel halt unbedingt heute die Abnahme machen, damit ich im Notfall nächste Woche noch mal nachbessern kann, was absolut lächerlich ist. Doch wie heißt es so schön, wer zahlt, schafft an. Und zwar alles.«

Jetzt nicken wir alle drei.

»Ja, Scheiße«, wettert er weiter. »Es ist einfach nur ein Stressfaktor, den wo’s gar nicht bräuchte, grad am Wochenende. Meine Alte, die ist ja eh schon auf Hundert.«

»Wem sagst du das, Flötzinger«, kann ich den Simmerl grad noch vernehmen, dann verlass ich aber auch schon diese gestresste Gesellschaft hier, schmeiß mich völlig entspannt in den Streifenwagen und mach mich auch ziemlich relaxed – oder vielleicht auch nur müde – auf den Heimweg. Die Fahrt ist nicht lang, und trotzdem nick ich einmal kurz weg. Und da ist es direkt ein Glück, dass vor mir der Hunterer-Bauer mit seinem Traktor die Straße entlangbrummt und mich somit gut ausbremsen kann, wo ich ihm drauffahr.

Wie ich kurz drauf in meinem renovierten Saustall ankomm, da seh ich es gleich. Die Susi, die ist mittlerweile auch eingeschlafen. Sie liegt dort auf meinem alten Kanapee, hat den Mund ganz leicht offen, ihre hübschen Äuglein jedoch dafür umso fester geschlossen. Aber wen wundert’s, nach all diesen aufregenden Stunden. Kein Schwein. Und so schau ich sie nur noch ein kleines Weilchen an, kram dann eine Wolldecke hervor und wickle sie bis zur Nasenspitze rauf behutsam darin ein. Sie schnarcht ganz leise. Ich könnte sie fressen.

Danach schnapp ich mir den Ludwig, und wir drehen unsere Runde. Und wir brauchen eins dreiundzwanzig dafür. Einfach, weil er seit Kurzem ein neues Hobby entdeckt hat. Nämlich Stöckchen werfen. Ich werfe, und er holt es. Ist nix Besonderes bei einem Hund? Wohl wahr. Hat er aber früher niemals gemacht. Hat da einfach keinen Spaß dran gefunden. Jetzt schon. Ja, nicht jeder lässt im Alter nach.

Was man auch recht gut am Papa sehen kann. Weil, wenn man sich vorstellt, dass der seit dem Tod von meiner Mama, also gefühlte Lichtjahre lang, nur gelegentlichen Depressionen, seinen Joints und den Beatles gefrönt hat, dann muss man sich schon etwas wundern. Neuerdings frönt er ganz anderen Dingen. Spanien zum Beispiel. Dort weilt er nun gewissermaßen schon seit geraumer Zeit an der Seite einer äußerst attraktiven und obendrein noch sehr netten Frau. Dieser Frau Grimm nämlich. Seine neue Herzdame. Ich persönlich vergönn es ihm wirklich und bin froh und dankbar, dass er mich nicht mehr im Drogenwahn mit seinem Gejaule auf Höllenlautstärke dazu nötigt, auf seinen Plattenspieler zu schießen. Ganz klar. Wer deutlich mehr Probleme damit hat, ist der Leopold. Die alte Schleimsau praktisch. Der versucht nämlich ständig, ihm diese ganze Sache mit Spanien und der Frau Grimm einfach irgendwie madig zu reden. Von wegen »in deinem Alter« oder »Du kennst doch die Frau gar nicht richtig« oder auch »Pass bloß auf dich auf, Papa, dort in der Ferne. In der heutigen Zeit ist es doch wirklich so was von gefährlich, wohin man auch schaut …« Und das aus dem Mund vom Leopold, der sein ganzes Liebesglück, also seine süße Gattin, die Panida, ausgerechnet in Thailand aufgegabelt hat!

Wenn du mich fragst, dann ist er schlicht und ergreifend eifersüchtig auf diese Frau Grimm. Weil, den Papa, den hat er sich zuvor noch niemals teilen müssen. Weder mit mir noch mit sonst jemandem auf diesem Planeten. Nein, jedes einzige Mal, wo der Leopold seinen Arsch hier bei uns zur Türe reingeschoben hat, da hat er den Papa quasi vollends vereinnahmt und konnte ihn von oben bis unten und von hinten bis vorne ungehindert vollschleimen, solang er nur wollte. Ja, gut, damit ist es nun erst einmal aus und vorbei, gell. Der Papa, der hockt jetzt nämlich mit seiner Flamme komplett gechillt irgendwo in Spanien in einer gemütlichen Finca, lässt sich die Sonne auf den Arsch scheinen und genießt seinen Lebensabend in vollen Zügen. Gratuliere, könnte man da direkt schreien. Und sagen wir einmal so, außer dem Leopold freut sich natürlich auch jeder andere darüber. Sogar die Oma freut sich. Zum einen wohl, weil sie es schön findet, dass ihr einziger Sohn nach all den vielen Jahren des Trübsinns und der Trauer nun doch noch einmal froh und glücklich sein darf. Zum anderen aber auch, weil sie, seitdem der kleine Paul auf der Welt ist, eh weder Lust noch Zeit hat, irgendjemand anderen zu verhätscheln oder zu umsorgen. Selbst Fußpflegetermine, ein Treffen mit den Landfrauen oder ihre heißgeliebten Aerobic-Stunden lässt sie dafür schonungslos ausfallen. Der Paul kam, sah und siegte … Eine ganz und gar glasklare Sache.

Und jetzt … jetzt hat er auch bald schon Geburtstag, der kleine Mann. Seinen allerersten, um genau zu sein. Ja, beinah ein Jahr ist es jetzt her, dass wir ihn haben. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich an ein Leben zuvor kaum noch erinnern. Ja, gut, das mit den Windeln hätt’s vielleicht gar nicht gebraucht. Auch die Blähungen nicht. Von meinen vollgekotzten T-Shirts oder den Nächten, wo er nur geschrien und gezahnt hat, mag ich gar nicht erst reden. Aber sonst war echt alles bingo, ich schwör’s.

Wie wir schließlich wieder zurück sind, der Ludwig und ich, da schläft die Susi noch immer wie ein Murmeltier, und auch ihre Lippen sind immer noch offen. Und grad wie ich beschließ, frisches Kaffeewasser aufzusetzen, um sie dann bald zu wecken, da geht die Tür auf, und die Oma kommt rein. Sie hat den Paul auf dem Arm, und der weint.

»Guten Morgen, Bub«, schreit sie mich an, was nervt, aber schlicht und ergreifend ihrer Schwerhörigkeit geschuldet ist. »Ich hab dich grad heimkommen sehen. Jetzt kümmerst dich mal recht schön selber um deinen kleinen Scheißer hier, weil ich heut mit meinen Landfrauen nach Landshut reinfahr.«

»Aha«, sag ich, weil mir weiter nix einfällt, und nehm ihr erst mal das Paulchen ab. Der hört auch prompt auf zu weinen und klatscht mir stattdessen seine klebrigen Hände auf die Wangen. Ein paar echt fette Tränen kleben noch auf seinen roten Backen, und so zieh ich mal den Ärmel meines Shirts weit nach vorne und wische sie fort.

»Ja«, tönt die Oma dann weiter, hat sich aber bereits wieder zum Gehen abgewandt. »Der C&A, der hat nämlich heut fuchzehn Prozent, und zwar auf alles. Also auf das gesamte Sortiment, verstehst. Soll ich irgendwas mitbringen? Brauchst irgendwas, Bub?«

»Socken und Unterhosen wären nicht schlecht«, versuch ich ihr noch zu vermitteln. Sie nickt, und dann ist sie auch schon wieder draußen.

»Paulchen«, brummt die Susi nun schlaftrunken aus ihrer Decke heraus und streckt mir auch schon ihre Arme entgegen. Gut, so wie die Oma grad eben gebrüllt hat, ist zu befürchten, dass die gesamte Friedhofsbevölkerung jetzt wieder quietschlebendig ist. Aber wurst. So geh ich mal zum Kanapee rüber, hock mich eng an die Susi und überreich ihr den Sohnemann. Und bis ich schau, da lacht er voller Vergnügen, und ich muss mich wieder mal fragen, wie sie das nur macht. Das Kaffeewasser kocht.

»Frühstück, Prinzessin?«, frag ich und steh auf.

Kapitel 2

Eine gute Woche später, grad wie ich so gemütlich auf dem Weg in die Badewanne bin, da klopft es kurz an der Tür, und die Oma stampft in meinen heiligen Saustall. Saust durch den Raum hindurch und schnurgerad aufs Badezimmer zu. Dort steht sie dann im Türrahmen und schnauft wie ein Walross. Und ich … ich hock auf dem Klodeckel, mordsbeschäftigt, mich meiner Socken zu entledigen, und ansonsten barfuß bis zum Hals. Doch gleich nachdem ich diese Situation hier realisiert hab, schnapp ich mir das Handtuch vom Haken und schmeiß es mir drüber.

»Geh, mach doch nicht so ein Gestell, Franz«, keucht die Oma. »Ich weiß doch ganz genau, wie du nackert ausschaust. Immerhin hab ich dir ja jahrelang deinen kleinen Popes geputzt.«

»Das mag schon sein, liebe Oma«, versuch ich mit Händen und Füßen und reichlich Geschrei mich verständlich zu machen. »Aber jetzt bin ich schon groß und wär gern allein, wenn ich bade.«

»Du kannst jetzt nicht baden.«

»Weil?«

»Weil bei uns drüben einer ist, der wo mit dir reden muss. Und zwar ganz unheimlich dringend, hat er gesagt.«

»Wer denn?«

»Ja, keine Ahnung. Hab ich noch niemals gesehen, diesen Kerl. Aber schneidig ist er. Und es muss was Wichtiges sein. Also jetzt komm schon, zieh dir was an und beweg deinen Hintern.«

Herrschaftszeiten noch einmal! Es ist Sonntagabend, halb acht. Ich wollte einfach nur gemütlich baden, ein gepflegtes Bier aufmachen und den dämlichen ›Tatort‹ anschaun. Ist denn das zu viel verlangt? Nein, stattdessen zieh ich mir jetzt also was drüber und beweg meinen Hintern in Richtung Wohnhaus. ’zefix! Bevor ich reingeh, muss ich noch schnell einen kurzen Blick durchs Küchenfenster werfen. Schließlich will man ja wissen, was auf einen zukommt.

Drinnen hockt ein blasser Mann so um die fuchzig in einem dunklen Wollmantel, mit nur einer seiner Arschbacken dort auf unserer Eckbank. Er wirkt ein wenig verklemmt und nestelt nervös an seiner Schirmmütze herum, während seine wachen Augen das Regal abtasten, wo der Papa seinen Beatles-Altar stationiert hat. Mit sämtlichen Platten, Bildern und Autogrammen drin, wo man sich überhaupt nur vorstellen kann. Früher war das blöde Teil ja im Wohnzimmer drüben, wo es mir Gott sei Dank die meiste Zeit über erspart blieb. Seit die Oma aber ihren neuen Crosstrainer dort stehen hat, musste der depperte Schrein weichen und versaut mir seitdem fast jede meiner Mahlzeiten. Der Crosstrainer war übrigens ein reduziertes Ausstellungsstück vom REAL, und wir haben ihn nur mit Ach und Krach und offenen Fenstern in meinen Streifenwagen reingebracht. Die Oma war bisher noch kein einziges Mal drauf. Einfach, weil bei dem winzigen Weiberl die Arme und Haxen viel zu kurz sind für dieses Mörderteil. Mittlerweile fungiert es mehr als Kleiderständer. Aber wurst. Zurück zu unserem Gast. Jedenfalls steht ein dampfendes Haferl Kaffee vor ihm auf dem Tisch, und die Oma bietet ihm soeben noch etwas vom Apfelkuchen an, doch er schüttelt den Kopf.

»Nein, vielen Dank«, schreit er sie an. Wenn der wüsste, was er da grad verpasst.

»Herr Eberhofer? Kommissar Eberhofer?«, fragt er, wie ich zur Küchentür reinkomm, und erhebt sich auch prompt. Ich nicke, hol mir ein Stück Kuchen und setze mich dann ihm gegenüber.

»Guter Musikgeschmack«, sagt mein Visavis, und sein Blick landet erneut auf diesem blöden Regal hinter mir. »Sehr gut sogar, ich liebe die Beatles.«

»Wirklich?«

»Ja, eine tatsächlich ganz wunderbare Musik«, nickt er mir über den Tisch zu. »So was gibt’s ja heute gar nicht mehr. Alles nur noch Bum-Bum-Bum. Ist es Ihrer? Also, ich meine, ist das Ihr Musikgeschmack?«

»Sagen wir so, es liegt in der Familie.«

»Überlegen Sie doch nur mal, Herr Kommissar, bald ein jeder ihrer Songs war wochenlang auf Platz eins sämtlicher Hitparaden. Wer schafft denn das heute noch?«

»Ja, gut, die Konkurrenz war damals ja auch noch eher übersichtlich, gell. Aber jetzt kommen wir vielleicht allmählich mal raus aus den Charts und direkt zum Punkt«, sag ich mit einem mehr als deutlichen Blick auf die Wanduhr.

»Ach, entschuldigen Sie vielmals, Herr Kommissar«, nuschelt er nun ein wenig pikiert und zerrt erneut an seiner Mütze. »Aber bei den Beatles, müssen Sie wissen, da vergesse ich praktisch alles. Ja, dann vergess ich die Lebenden. Und manchmal auch die Toten.«

Aber genau aus diesem Grund sei er überhaupt hier. Wegen der Toten. Na gut, wir wollen’s mal nicht übertreiben, es ist nur einer. Ein Toter, um genau zu sein. Aber tot ist tot, da kommt’s nicht so sehr an auf Plural oder Singular. Ja, nein, für die Betroffenen sicherlich schon, aber für mich eher nicht. Weil für mich als routinierten Polizeibeamten der Stress ziemlich gleich ist, egal ob vier Leichen im Keller liegen oder nur eine. Aber jetzt bin ich abgeschweift.

Also, es ist nur eine Leiche. Und die liegt auch nicht im Keller, sondern in einer dieser zahlreichen Badewannen, die der Flötzinger in den letzten Wochen und Monaten und im Schweiße seines Antlitzes in unserem nagelneuen Hotel installiert hat. So jedenfalls erzählt es mein ungebetener Gast, der Herr Nüters, der sich im Übrigen auch noch als eine Art Mädchen für alles oder Laufbursche des Hotels vorstellig macht.

»Eine Leiche in der Badewanne«, überleg ich mehr so vor mich hin. »Und das zwei Tage nach der Eröffnung. Das nenn ich mal ein Ding.«

»Aber genau das ist ja der Horror, Herr Kommissar. Die Frau Grenzbach, die ist ja schon direkt am Durchdrehen. Sie will, dass alles ganz diskret über die Bühne geht. Ganz diskret, verstehen Sie«, wimmert der Nüters nun beinah, und ich befürchte grad ernsthaft, dass seine arme Mütze noch in den nächsten Minuten zweigeteilt wird.

»Wer ist die Frau Grenzbach?«

»Die Hotelière. Also, die Frau Grenzbach ist die Hotelière vom Heimatwinkel, müssen Sie wissen, gell.«

»Eine Frau? Echt? Es gibt ein weibliches Wort für Hotelier? Hm, hab ich gar nicht gewusst.«

»Doch, doch, gibt es tatsächlich. Und die Frau Grenzbach, das ist zudem noch eine ganz und gar wunderbare Hotelière. Und sie möchte, dass diese furchtbare Geschichte höchst …«

»… diskret über die Bühne geht. Hab Sie schon verstanden, Herr Nüters. Also dann, auf geht’s. Packen wir’s«, sag ich, schnapp mir meine Jacke, und so wandern wir Seite an Seite dem Ausgang entgegen. Kaum im Hof angekommen, da reißt die Oma noch mal schnell das Fenster auf und will wissen, wo ich denn jetzt noch hinwill.

»Ich geh nur noch schnell auf ein Bier mit meinem aktuellen Busenfreund hier«, sag und deut ich und merk auch prompt, dass der Nüters gleich ganz erleichtert durchschnauft. Ja, Diskretion ist mir quasi angeboren.

Ein bisschen bockig wird jetzt von drinnen das Fenster zugeknallt, und die Vorhänge werden zugezogen. Es ist zum Kotzen, ich kann nicht gut lügen. Es ist echt eine Qual. Zumindest, was die Oma betrifft. Da hab ich nämlich immer ein dermaßen schlechtes Gewissen dabei. Das war schon als Kind so. Und so ist es bis heute. Und ich weiß ganz genau, dass sie es jedes verdammte Mal merkt, wenn ich sie anlüg. So wie jetzt grade halt. Aber es hilft alles nix.

Wir fahren freilich mit dem Wagen von meinem neuen Kumpel, weil es ja relativ wenig Sinn macht, bei einer diskreten möglichen Tatortbegehung mit dem Streifenwagen anzurollen. Selbst ohne Blaulicht und Sirene kommt das nicht gut, und jeder Passant schaut erst einmal auf. Wobei ich dann aber doch sagen muss, dass ich ansonsten alles mit dem Streifenwagen mache. Ich hab ja auch gar kein anderes Auto. Also Schnäppchenjagen mit der Oma beispielsweise: Streifenwagen. Kinobesuche mit den Kumpels: Streifenwagen. Hämorrhoidencreme für den Papa besorgen: Bingo! Streifenwagen.

Aber wie wir wissen: Ausnahmen bestätigen die Regel. Drum eben heute Opel Corsa in Rot und aus. Ich hab meinen Sicherheitsgurt noch gar nicht angelegt, da tönen aus den Lautsprechern heraus schon die Beatles. Nicht sehr laut, das nicht, aber trotzdem halt nervig bis zum Dorthinaus.

»Ist das eine CD, oder was?«, frag ich meinen Chauffeur deswegen gleich mal.

»Ja«, lächelt er mich kurz an. »Genau genommen ist es die limitierte Deluxe Edition. Mein ganzer Stolz.«

»Aha«, sag ich und beug mich nach vorne. Schalt auf Radio um und suche den Sender. Bayern eins, würd ich mal sagen. Das wird ihm gefallen, dem Herrn Nüters.

»Was machens denn da, Herr Kommissar?«

»Mei, einfach ein bisserl Abwechslung reinbringen in diese alte Kiste. Man kann doch nicht immer nur den gleichen Scheiß hören. Da, schauns, der Peter Maffay, ist das nicht schön?«

Gleich nach dem Maffay aber laufen die Beatles. ›Let it be‹.

»Da kann ich aber jetzt nichts dafür«, sagt mein Nachbar, und es ist ihm direkt etwas peinlich.

Wie wir schließlich am Hotel und bei der Frau Grenzbach (in einem übrigens sehr schneidigen Dirndl) eintreffen, da darf ich nach einer äußerst knappen Begrüßung noch nicht einmal zum Haupteingang rein. Nein, stattdessen Anlieferzone, Kühlhaus, rasch durch die dampfende Küche und mit einem hastigen Schritt durch den Empfang hindurch und die Treppe empor. Dort schiebt man mich dann aufgeregt tuschelnd durch die Zimmertür von der Einhundertdrei und schließt diese dann ausgesprochen lautlos. Diskret eben. Es liegt ein leichter Fäulnisgeruch in der Luft, den ich nur zu gut kenn und auf den ich immer wieder gern verzichten könnt. Und vermutlich ist es allein dieser brandneuen Klimaanlage zu verdanken, dass nicht bereits das ganze Haus bis zum Himmel stinkt.

»Gott sei Dank, dass Sie da sind, Herr Eberhofer«, flüstert dann diese Frau, die sich grade als Hotelière Grenzbach vorgestellt hat, noch immer, obwohl längst kein ungeliebter Zuhörer mehr zu befürchten sein kann. Und so stehen wir nun also erst mal zu dritt in diesem winzig schmalen Gang, eine Tür geradeaus direkt vor uns, eine andere zu unserer Rechten, aus der der Gestank auch kommt. Auf diese blicke ich dann kurz, der Nüters nickt kaum merklich, und so tret ich halt ein. Feinster hellgrauer Marmor bis ganz rauf zur Decke. Der Spiegel über dem edlen Waschtisch ebenfalls raumhoch und beidseitig flankiert von jeweils einem schmalen Lichtband. Alles sehr elegant und nobel hier. Alles vom Feinsten, einschließlich der Verarbeitung, was ich unserem Flötzinger so gar nicht zugetraut hätte. So gar nicht in dieses geschmackvolle Ambiente passend ist jedoch dieser Leichnam, der in einer erstklassigen Wanne dümpelt. Kein schöner Anblick. Wirklich. Der Kopf liegt schwer auf der Brust, Mund und Nase knapp unter Wasser. Beide Arme links und rechts neben dem leblosen und auch schon recht aufgedunsenen Körper, quasi im Wasser schwebend. Ebenfalls im Wasser schwebend: der Schniedl. Ziemlich mittig in diesem ganzen Szenario lugt er hervor wie ein Schnorchel.

»Also gut«, sag ich und beug mich über den Toten. »Wann haben Sie ihn denn zuletzt lebend gesehen?«

»Das war vorgestern, Herr Kommissar«, entgegnet der Nüters prompt. »Bei unserer Eröffnungsfeier.«

»Vorgestern? Und wo war er dann gestern den ganzen lieben langen Tag?«

»Keine Ahnung«, sagt er weiter, und die Frau Grenzbach zuckt mit den Schultern. »Aber es war doch das Schild an seiner Tür. ›Bitte nicht stören‹, verstehen Sie. Na ja, und dann stören wir eben auch nicht.«

»Aha. Aber wie lang liegt er denn da schon so?«, frag ich, in Anbetracht der unglaublich aufgeblähten Glieder. Den Händen und Füßen hier könnte man mit der bloßen Hand die Haut abziehen, grad so als wären es Handschuh und Socken. Meine beiden Begleiter wechseln einen kurzen Blick, und jetzt zuckt der Nüters mit den Schultern.

»Mein Gott, Herr Kommissar«, übernimmt nun die Frau Grenzbach den Part der Antwort. »Eines unserer Zimmermädchen hat sich halt heut Morgen gewundert, dass dieses Schild immer noch draußen hängt, und hat ihn … hat ihn dann eben so aufgefunden. Dabei hat sie einen Nervenzusammenbruch erlitten, die Ärmste, und ich hab sie heimschicken müssen. Aber um welche Uhrzeit der … der Herr Degen, Gott hab ihn selig, in die Wanne gestiegen ist …«

»Ja, klar«, kann ich hier getrost unterbrechen. »Sie waren ja nicht dabei, nehm ich mal an.«

»Nein, meine Güte!«, kichert sie kurz.

»Eben. Aber ich kann Ihnen versichern, Gnädigste, er liegt schon eine ganze Weile im Wasser, unser Herr Degen«, sag ich und fang nun damit an, ein paar Fotos zu machen. »Um wie viel Uhr ist denn das Zimmermädchen hier gewesen?«

»Mein Gott, so etwa gegen … ja, vielleicht gegen zehn muss das gewesen sein«, antwortet sie, sucht aber erneut die Zustimmung von ihrem werten Herrn Nüters, welcher prompt nickt.

»Also, damit ich das recht verstehe, meine Herrschaften. Sie finden um zehn Uhr vormittags einen toten Gast in einer Ihrer Hotelbadewannen und kommen abends um acht auf die Idee, die Polizei zu holen?«, frag ich noch so, aber schon kommt eine plausible Erklärung. Zumindest für meine beiden Zimmergenossen hier erscheint sie mehr als plausibel. Diskretion! Man wollte schlicht und ergreifend die Dunkelheit der Nacht abwarten.

»Wissen Sie, Herr Kommissar«, versucht nun der Nüters mir die Situation irgendwie verständlich zu machen. Dabei schwitzt er ein bisschen und spricht auch sehr stockend. »Das … das war nämlich meine Idee. Die Frau Grenzbach … mein Gott, die kann eigentlich gar nichts dafür. Aber sie war doch so fertig. Mensch, das Hotel grad neu eröffnet. Und dann das.«

»Ich will ganz ehrlich sein, Herr Kommissar«, übernimmt nun die Frau Grenzbach wieder das Wort und wird noch ein bisschen durchsichtiger, als sie es bis eben schon war. »Mein Mann … ach, ich muss schon sagen, dieser Wahnsinnige … der hat sich dieses Projekt hier noch unbedingt eingebildet. Und das, obwohl er haargenau wusste, wie es um seine Gesundheit bestellt war. Und ja, dann musste wohl kommen, was dann auch kam. Mitten in den Bauarbeiten ist er nämlich verstorben. Herzinfarkt. Weil natürlich wie bei wohl jedem Projekt dieser Größe diverse Schwierigkeiten nicht ausgeblieben sind. Mit den Handwerkern, mit den Behörden. Tja, und jetzt steh ich da mit einem ganzen Haufen Schulden und zwei Kindern in der Ausbildung.«

Nun schaut sie mir direkt in die Augen und hat mich somit schon beinah geknackt. Wobei ich eh sagen muss, Frauen im Dirndl wickeln mich sowieso jedes Mal um den Finger. Jedes einzige Mal, ich schwör’s.

»Vielleicht verstehen Sie uns jetzt, Herr Kommissar«, reißt mich der Nüters aus meinen Gedanken. »Denn wenn die Presse davon Wind kriegt, ja … dann … dann können wir hier zusperren. Hundertprozentig. Na ja, und allein deshalb hatte ich eben diese etwas absurde Idee, einfach auf die Nacht zu warten. Sie müssen wissen, ich hab ja viele Jahre als Pfleger in einem Krankenhaus gearbeitet, und da haben wir unsere Bestatter auch immer erst …«

»Versteh schon«, sag ich, weil ich es wirklich irgendwie tu. »Aber hat denn wenigstens jemand überprüft, ob er auch tatsächlich tot war, der Degen?«

»Ja, ja, freilich, Herr Kommissar«, kommt jetzt erneut der Nüters zum Einsatz. »Das hab ich natürlich als Erstes gemacht. Wie gesagt, ich war lange im Krankenhaus tätig. Siebzehn Jahre lang, um genau zu sein.«

Siebzehn Jahre lang. Gut, da müsste man eigentlich schon in der Lage sein, einen Toten von einem Lebenden zu unterscheiden, denk ich noch. Und so kremple ich mal meine Ärmel nach hinten, überwinde mich kurz und greife ins Wasser. Mach die Armbanduhr ab, die das Opfer ums Handgelenk trägt, und dann reißt es mich auch schon.

»Großer Gott!«, schrei ich gleich ganz bestürzt, während ich diesen leblosen Arm sofort wieder ins Wasser zurückplumpsen lass, was wohl die arme Frau Grenzbach zu Tode erschreckt. Jedenfalls hält sie sich die Hände vors Gesicht und starrt mich durch ihre gespreizten Finger hindurch ganz panisch an. Und nun erst bemerk ich erst, dass sie Handschuhe trägt. Also praktisch solche Einmalteile, wie sie die Spusi auch immer benutzt. Und ich es im Grunde wohl auch tun sollte.

»Lebt … lebt er denn doch noch, oder was ist los?«, fragt sie sehr leise und verängstigt, noch immer durch ihre Finger hindurch. Und jetzt muss ich direkt einen Moment lang überlegen, vermute aber relativ schnell, sie bezieht diese alberne Frage auf meinen kleinen Aufschrei von grade.

»Nein, nein, natürlich nicht«, lach ich kurz auf, kann sie damit aber wenigstens ein bisschen beruhigen. »Der ist so tot wie das ausgestopfte Wildschwein bei uns im Rathaus. Aber meine Armbanduhr hier, schauens her. Die ist nicht wasserdicht, verstehens. Ja, dieses gute, alte Ding.«

»Sie … Sie haben uns soeben zu Tode erschreckt, Herr Kommissar«, nuschelt der Nüters und ist jetzt noch blasser als zuvor. »Die Situation hier ist alles andere als heiter. Können … können Sie nicht einfach anfangen, Ihre Arbeit zu machen?«

»Sie sind ja vielleicht lustig, Nüters. Normalerweise, da müsste ich hier nämlich das volle Programm durchlaufen lassen. Mit Spusi, Gerichtsmedizin und Bestattung. Und die würden dann mit einem Mordssarg durch Ihr Treppenhaus latschen, verstehens. Ganz egal, wie viele Gäste davon etwas mitkriegen oder nicht. Aber das wollen Sie ja nicht. Ihnen wär es wohl am liebsten, ich würde den Degen hier in Stücke hacken und in Koffern rausschaffen. Aber so läuft das hier nicht, meine Herrschaften. Ob Sie das nun glauben oder auch nicht, ’zefix!«

Huihuihui, jetzt bin ich direkt in Rage.

Aber es ist ja auch wahr. So ein Scheißstress. Und das am Sonntagabend. Ich werf noch einen kurzen Blick auf die Armbanduhr vom Degen, die allerdings schon wasserdicht sein dürfte, immerhin läuft sie noch eins a. Schade, hätte einen ziemlich fixen Todeszeitpunkt hergeben können. Aber es hilft nix. So pack ich sie halt in einen Plastikbeutel und versenke dann beides in meiner Jackentasche.

»Können wir nicht …«, fragt die Frau Grenzbach jetzt beinahe schüchtern. »Ja, sagen wir mal, können wir vielleicht so was wie das kleine Gedeck auffahren, Herr Eberhofer?«

Kleines Gedeck, wie stellt sie sich das vor? Ich hock mich jetzt mal auf den Klodeckel und versuch einfach nur schnell irgendwie meine Gehirnzellen zu sortieren. Weil eigentlich bin ich ja schon längst im Feierabendmodus, gell. Fernbedienung, Wolldecke, Ludwig und eine Halbe oder zwei. So schaut’s aus.

Stattdessen aber sitz ich jetzt hier in einem zwar traumhaften, jedoch wildfremden Bad an der Seite zweier Nervenkranker und einer männlichen Leiche und soll diese nun wohl so diskret wie möglich und so vorschriftsmäßig wie nötig entsorgen. Na, bravo!

So zieh ich also mal mein Telefon hervor. Und meine beiden Belagerer tauschen wieder mal Blicke, der Nüters nestelt an seiner Mütze herum, und es dauert schier ewig, bis mein Gesprächspartner abhebt. Dass er zu Hause ist, das weiß ich sehr wohl, einfach weil auch er den ›Tatort‹ schaut. Und zwar an jedem einzelnen verdammten Sonntag. Das weiß übrigens auch das ganze restliche Dorf.

»Ja!«, knurrt mir der Doktor Brunnermeier entsprechend unfreundlich in den Hörer, was ich allerdings nur zu gut verstehen kann. Wenn man nämlich grad so relaxed auf dem Sofa rumhängt und mitten in der Aufklärung eines Kriminalfalls von einem lästigen Anrufer tyrannisiert wird, dann ist das schon mehr als ärgerlich. Aber ich lass mir den Schneid gar nicht erst abkaufen, sondern informier unseren pensionierten Dorfarzt rasch und in wirklich allen Details über die aktuellen Geschehnisse hier. Gut, Begeisterung hört sich am Ende der Leitung ganz anders an, dennoch tut er sein zeitnahes Kommen kund, was zumindest ein wenig Erleichterung auslöst. Sowohl bei mir selber als auch bei meinen beiden Leidensgenossen hier.

»Ist es möglich«, fragt dann die Frau Grenzbach, und obwohl die Anspannung ein bisschen aus ihrem Gesicht gewichen ist, wirkt sie dennoch sehr müde und scheu, »dass der Herr Nüters und ich … also, dass wir nach unten gehen und wenigstens so tun, als ob alles normal wär? Ich meine, die Gäste werden sich wahrscheinlich schon wundern, dass keiner von uns beiden …«

»Ja, klar«, nicke ich und steh auf. »Wir können prima alle miteinander runtergehen, und ich warte dann halt dort auf den Brunnermeier.«

So machen wir es auch. Und während sich meine zwei Komplizen ihren alltäglichen Aufgaben widmen, setz ich mich derweil auf ein leeres Tragerl vorm Kühlraum und schau durch die Glastür nach draußen, in der Hoffnung, dass der Herr Doktor möglichst hurtig hier aufschlägt.

Und tatsächlich kommt er noch schneller, als ich es für denkbar gehalten hätte. Was auch daran zu erkennen ist, dass ich unter seinem Pulli und der ausgeleierten Hose seinen rot-weiß gestreiften Schlafanzug hervorblitzen sehe. Ich muss grinsen, schüttle ihm aber artig die Hand.

»Wie ist das werte Befinden?«, fragt er, und freilich weiß ich gleich, dass die Frage rein gesundheitlich orientiert ist.

»Mir geht’s prima. Aber dem Typ in der Wanne da oben, dem ist wohl nicht mehr zu helfen«, sag ich. Er nickt kurz, und schon eilen wir beide – quasi unsichtbar für jeden Dritten – dem Zimmer Einhundertdrei entgegen. Und während dann der Brunnermeier sehr dienstbeflissen seiner Aufgabe nachkommt, hock ich wieder auf dem Klodeckel und ess ein paar Schnittchen, die mir die Frau Grenzbach netterweise grad durch die Tür zugeschoben hat.

»Grundgütiger, der liegt aber schon ein ganzes Weilchen, so wie der aufquillt«, stellt der Doktor gleich fest, kaum, dass er einen Blick auf den Toten hier wirft.

»Meine Worte.«

»Wenn das hier ein Mord ist, Eberhofer«, brummt er anschließend aus seiner Wanne heraus, »dann bröseln Sie grade den Tatort voll.«

»Wenn das hier ein Tatort ist, dann untersuchen Sie grade ein Mordopfer, Brunnermeier. Und das ohne Handschuh und Mundschutz.«

»Da haben Sie recht«, antwortet er und beginnt in seinem Koffer zu kramen. »Eigentlich kann ich mir eh nicht recht vorstellen, dass es ein Mord war. Ich glaub, der hat einfach an der Hotelbar ein paar Drinks zu viel gehabt, und dann ist er halt in der Wanne eingeschlafen. Ist mir auch schon passiert.«

»Ja, aber wenn Sie in der Wanne einschlafen, Brunnermeier, legen Sie dann den Kopf nach hinten an den Wannenrand oder eher nach vorne auf Ihre Brust?«

Jetzt hält er inne und nimmt den Oberkörper von unserem toten Herrn Degen ganz genau in Augenschein. Dessen Kopf liegt schwer auf seiner Brust, Nase und Mund sind knapp unter Wasser. Wenn du mich fragst, schläft man so nicht ein. Noch nicht einmal, wenn man besoffen ist. Höchstens vielleicht, wenn man ohnmächtig wird. Ja, je länger ich drüber nachdenk, desto klarer wird es mir: Wir haben wohl wieder mal einen Mordfall mitten bei uns in Niederkaltenkirchen. Na, bravo!

Die Schnittchen sind der Hammer. Sonnenblumenbrot, saftiger Schwarzwälder Schinken, etwas Meerrettich sowie mittelscharfer Senf und Dillgürkchen, ganz fein gehobelt. Ein Traum.

»Also?«, frag ich jetzt nach, weil mir der Brunnermeier den Toten allmählich echt allzu lang fixiert. Doch er zuckt nur mit den Schultern.

»Da kann schon was dran sein, aber ich mach hier nur die Totenschau, Eberhofer«, antwortet er und widmet sich dann wieder der Leiche. »Ob es ein Mord war oder eher nicht, das ist letztlich Ihre Aufgabe, nicht meine. Im Grunde genommen ist es ja noch nicht einmal meine Aufgabe, das zu tun, was ich hier grad tu. Weil ich nämlich verdammt noch mal schon seit gefühlten hundert Jahren im Ruhestand bin.«

»Gibt aber noch immer keinen Nachfolger hier bei uns in Niederkaltenkirchen.«

»Ja, weil halt einfach keiner hierher will, in dieses geschissene Kaff. Zumindest keiner, der noch mehr als drei funktionierende Gehirnzellen hat.«

Da sieht man mal wieder, was so ein Sonntagabend-Entzug aus einem völlig friedfertigen Menschen macht. Allerhand. Wirklich.

Kapitel 3

Wenn man, so wie in diesem Fall, aus Diskretionsgründen heraus, ja, sagen wir mal, nicht den schnurgeraden Dienstweg einhalten kann, dann ist es schon gut, seine Kontakte zu haben. Und ich hab meine Kontakte, keine Frage. Einer davon, und sicher nicht der unwichtigste, ist mein erstklassiger Kontakt zum werten Richter Moratschek. Und dort … dort muss ich jetzt hin. Weil, wenn mir jetzt einer hilfreich sein kann, dann er.

Ich fahr mit dem Corsa, weil erstens mein Streifenwagen bei uns am Hof rumsteht und ich den erst holen müsste. Zweitens aber der Herr Nüters so freundlich ist, mir sowohl seinen Autoschlüssel als auch die dazugehörige alte Kiste, ohne zu zögern, einfach anzuvertrauen. So steig ich also ein, schieb den Sitz weiter nach hinten und such erst mal einen passenden Sender. Gut, es dauert vielleicht ein bisschen, aber schließlich werd ich doch fündig. Und dann düs ich auch schon los. Mit Metallica auf Höllenlautstärke, dass mir die Boxen vibrieren.

Wie zu befürchten war, ist das Wohnhaus der Moratscheks bereits stockmauernfinster. Was aber auch anders herum sehr wohl verständlich ist, wenn man weiß, dass es mittlerweile schon auf elf zugeht, der gute Mann nicht mehr der Jüngste ist und er morgen früh wieder hochkonzentriert sein richterliches Hämmerchen schwingen muss. Da kann man dann schon nachvollziehen, dass er bereits samt Gattin in den Federn weilt, gell.

Sage und schreibe sieben Mal muss ich läuten, ehe in der oberen Etage irgendwann ein Licht angeht. Und dann dauert es nochmals ein Weilchen, bis endlich die Haustür aufgeht und die verpennte Frau Moratschek im Türrahmen steht.

»Um Gottes willen, Eberhofer«, gähnt sie mich an. »Ist denn was passiert?«

»So isses, Gnädigste. Und so leid’s mir auch tut, aber ich brauch Ihre bessere Hälfte, und zwar ziemlich dringend.«

»Ja, ja, jetzt kommens doch erst einmal rein«, sagt sie weiter, und so tret ich halt ein. Wir gehen ein paar Schritte durch die Diele hindurch Richtung Wohnzimmer. Am Treppenabsatz bleibt sie kurz stehen.

»Hasi«, ruft sie nach oben. »Der Kommissar Eberhofer ist da. Es ist was Dringendes, hat er gesagt. Geh, kommst einmal runter?«

»Kreuzkruzifix«, tönt es nun auch prompt von oben, begleitet von einem dumpfen Gestampfe und dem Knarzen der Dielenbretter, aber auch dem charmantesten Lächeln, das der armen Frau Moratschek zu dieser fortgeschrittenen Stunde wohl möglich ist. Und ich … ich geh mal rüber zum Esstisch und will mich grad setzen.

»Gebens bitte schön Obacht, Herr Kommissar, der Stuhl, der wackelt«, macht sie mich jetzt aufmerksam, und ja, sie hat recht. Dieser Stuhl wackelt, und zwar ganz gehörig. Und auch der nächste. So hock ich mich lieber aufs Sofa rüber.

»Mögens vielleicht einen Kaffee?«, will sie nun wissen und zurrt den Gürtel ihres Morgenmantels ein bisschen straffer. Ich nicke.

»Gern«, sag ich, weil so ein Koffeinschub in Anbetracht des zu erwartenden Arbeitspensums dieser Nacht sicherlich noch notwendig und nützlich sein kann. Und so verschwindet sie auch schon in der Küche, und statt ihrer erscheint nun der Hausherr persönlich exakt in meinem Sichtfeld. Er trägt Feinrippunterwäsche und wirkt nicht annähernd so souverän, wie er es in seiner Robe sonst tut. Seine Augen sind rot und zusammengekniffen, und seine Lippen bewegen sich wortlos. Irgendwie keine besonders entspannte Körpersprache, wie ich finde.

»Ich warne Sie, Eberhofer«, sagt er, während er in den Sessel gegenüber plumpst. »Wenn sich in diesem Augenblick nicht irgendwo ein Kindergarten, ein Alten- oder Asylantenheim oder sonst was in der Art in den Händen von irgendwelchen teuflisch-skrupellosen Terroristen befindet und Sie deswegen unbedingt meinen messerscharfen Verstand und meine jahrelange Erfahrung mit allerhand Psychopathen benötigen, dann hat für Sie durch diesen Besuch, rein dienstlich gesehen, hier und jetzt Ihr letztes Stündlein geschlagen, so wahr ich hier hocke.«

Hui!

Die Frau Moratschek kommt mit dem Kaffee zurück.

»Er meint das nicht so«, sagt sie und stellt das Haferl vor mir ab. »Gell, Hasi, du meinst das nicht so.«

Seine Augen funkeln. Und ich befürchte ganz stark, Hasi meint das sehr wohl so.

Gut, es hilft alles nix, kommen wir lieber zu den Fakten. Den unerfreulichen Fakten, um genau zu sein. Ich nehm einen Schluck Kaffee, schnauf einmal tief durch und fass mir ein Herz.

»Liebe Frau Moratschek«, sag ich, und irgendwie ist mir das jetzt fast unangenehm. »Verstehens mich bitte nicht falsch, aber es handelt sich um eine … ja, wie soll ich sagen …«

»Sie möchten gern unter vier Augen reden?«, unterbricht mich das kluge Mädchen aber prompt, und ich nicke erleichtert.

»Aber Ihr Kaffee, der ist spitze«, ruf ich ihr noch im Rausgehen nach. Doch sie winkt nur ab.

»Also, Eberhofer«, sagt nun der Richter wieder und beugt sich bedrohlich weit zu mir nach vorne. »Kindergarten?«

»Nein, Herr M…«

»Altenheim?«

»Bitte!«

»Nix, bitte. Also, ist es ein Asylantenheim?«

»Herr Moratschek!«, muss ich ihn nun leider anschrein, dass er von ganz allein in seinem Sessel wieder nach hinten fällt. Und jetzt schweigt er auch endlich. Na also. Geht doch.

Keine halbe Stunde später ist er über alle, wirklich alle Einzelheiten und Geschehnisse der letzten Stunden auf dem Laufenden, hat meinen ganzen Kaffee ausgetrunken und reibt sich nun lange, mit allen zwei Händen und durchaus recht grob über sein ganzes Gesicht. Grad so, als könnte er sich sowohl die Müdigkeit als auch die anstehenden Probleme einfach irgendwie wegrubbeln.

»Eberhofer, ’zefix«, sagt er schließlich und steht auf. »Sie können doch nicht einfach ein mögliches Mordopfer in Ihren Kofferraum packen und höchstselbst in die Gerichtsmedizin nach München reinfahren. Selbst zur nachtschlafenden Zeit nicht. Irgendwie müssen doch auch Sie mal den offiziellen Dienstweg einhalten. Zumindest ein bisschen.«

»Moratschek«, sag ich. »Wenn diese Geschichte hier öffentlich wird, dann haben die dort im Hotel echte Probleme, verstehens. Es passiert doch auch gar nix. Der Tote ist ja schon tot. Außerdem will ich auch nichts und niemanden in den Kofferraum packen. Jedenfalls nicht, wenn’s eine andere Lösung gibt, und deswegen bin ich ja schließlich bei Ihnen.«

»Vielleicht ist er ja wirklich nur ganz profan abgesoffen dort in seiner depperten Badewanne, wer weiß. Einfach nur stockbetrunken eingeschlafen und dann halt ersoffen, wer kann das schon wissen.«

»Gut, einmal angenommen, Herr Richter«, sag ich und steh nun ebenfalls auf. Schieb dann seinen Sessel ein wenig mittig und deute darauf. »Also, auf geht’s. Sie liegen in der Badewanne und sind todmüde.«