Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Wenn der Sensemann das Feld bestellt Merkwürdige Todesfälle, eine Bauernhochzeit, zwei Beerdigungen, ein mysteriöser Scheunenbrand und ein Skelett, das unter einem Stall vergraben war: Der kleine Ort Birkendorf wird in diesem Sommer Ende der siebziger Jahrevon allerlei Ungemach heimgesucht. Und das, obwohl die Dorfbewohner jeden Sonntag brav zur Kirche gehen. Sind sie am Ende gar nicht so harmlos, wie es scheint? Marie versucht, die Dinge zu entwirren, und fördert dabei dunkle Gehehmnisse aus der Vergangenheit ans Licht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Marion Griffiths-Karger verbrachte ihre Kindheit auf einem ostwestfälischen Bauernhof. Nach Kaufmannslehre und Studium der Literatur- und Sprachwissenschaft wurde sie Werbetexterin in München, später Autorin und Teilzeitlehrerin. Schauplätze ihrer Kriminalromane sind Hannover, Ostfriesland und die südenglische Küste. Die Deutsch-Britin ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und lebt mit ihrem Mann bei Hannover.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Das Zitat1 ist dem Buch »Soziolinguistik für Anfänger« von Matthias Hartig entnommen.

Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.

© 2019 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

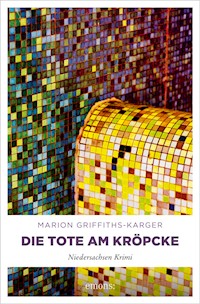

Umschlagmotiv: flobox/photocase.de

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Illustration: Vanessa Karger

eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-459-9

Neuauflage im neuen Layout

Die Originalausgabe erschien 2013

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für Vanessa und Lena

Personenverzeichnis

Familie Großenjohann

Marie – zweiundzwanzigjährige Tochter des Hauses, die alles aufklärt

Hannelore – ihre Mutter und Hoferbin

Hinnerk – ihr lebenslustiger, »eingeheirateter« Vater

Andreas – ihr Bruder

Minna Altenbendix – ihre Oma, die mehr weiß, als sie sagt

Familie Techtelmann

Heinrich, genannt Heini – der »größte« Bauer im Ort

Mathilde – seine standesbewusste Frau

Josef – sein Sohn und Hoferbe

Johannes – der zweite Sohn, will auswandern

Anna – die Tochter, will heiraten

Tante Elsbeth – Heinis neugierige Schwester, die alles ins Rollen bringt

Familie Heckerhoff

Friedrich – ein alter Nazi, liegt tot auf dem Misthaufen

August – sein Sohn und Hoferbe

Franziska – Augusts nervöse Frau

Adelheid – geheimnisvolle Tochter des Hauses

Familie Mertens

Wilhelm – bewohnt das Heuerlingshaus der Techtelmanns

Gertrud – seine Frau

Der »verrückte« Gerhard – sein Bruder, ertrinkt im nahen Olsterbach

1

Abendstille lag über dem kleinen Ort Birkendorf, der eigentlich nur aus einer Handvoll von Bauernhäusern bestand. Die Menschen hier lebten von der Viehzucht und dem, was die Äcker hergaben, arbeiteten, aßen und tranken – manchmal etwas zu viel – und beteten. Die Tage vergingen einer wie der andere, man hielt sich an die Regeln der katholischen Kirche und im Wesentlichen wohl auch an die des Gesetzes.

So zumindest hatte es den Anschein.

Niemand in Birkendorf hatte sich jemals etwas zuschulden kommen lassen, wenn man von den Prügeleien absah, die sich hin und wieder auf Schützenfesten oder Hochzeiten zutrugen. Auch das eine oder andere Huhn hatte wohl schon bei Nacht und Nebel den Besitzer gewechselt. Doch die Geschehnisse im Sommer dieses Jahres irgendwann in den Siebzigern sollten das Vertrauen der Birkendorfer in ihre eigene Wohlanständigkeit zutiefst erschüttern.

Dem lauen Abend folgte eine ruhige Nacht. Die Vögel kündigten wie immer im Morgengrauen den Tag an. Die aufgehende Sonne und die feuchten Schwaden, die über den Wiesen und Feldern aufstiegen, tauchten den frühen Morgen in ein kühles Licht. Die Blätter der riesigen Kastanie, die die Großenjohannsche Hofeinfahrt schmückte, hatten sich schon weit hervorgewagt und gaben sich alle Mühe, den betagten VW-Käfer, der unter ihnen parkte, vor dem in den letzten Tagen üppig niedergegangenen Mairegen zu schützen.

Es war kurz nach sieben Uhr, als Marie Großenjohann gähnend das leise quietschende Gartentor hinter sich schloss und auf ihren Käfer zusteuerte. Sie hatte sich heute in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett gequält, um eine Vorlesung zu besuchen, die sage und schreibe um acht Uhr begann. Es war wie so oft um diese Jahreszeit ein nebliger, kühler Morgen, aber am Himmel arbeitete sich ein zartes Blau hervor. Marie fröstelte leicht. Hieß das jetzt, dass schönes Wetter im Anzug war? Oma Minna würde es wissen. »Wenn der Nebel hochsteigt, in den Himmel, gibt’s Regen«, pflegte sie zu sagen, »und wenn er nach unten in die Erde geht, dann scheint die Sonne.« Bloß, dass Marie immer Probleme hatte, den Unterschied zu erkennen. Für sie war Nebel überall. Wie sollte man da wissen, ob er hochstieg oder runterging?

Sie hatte gerade die Hofeinfahrt überquert, als plötzlich jemand schrie. Marie blieb stehen und lauschte. Es war ein kurzer, hoher Ton gewesen. Ein Schreckensschrei. Aber jetzt war wieder alles still. Nur in der Kastanie zeterte unermüdlich eine Drossel. Wahrscheinlich war Bolle, der Kater, wieder auf Streifzug. Marie zuckte mit den Schultern und steckte den Schlüssel ins Schloss. Aber sie kam nicht mehr dazu, ihn auch umzudrehen, denn jetzt wehte der Wind vom Nachbarhof lautes Jammern herüber und eine männliche Stimme, die irgendetwas dazwischenrief.

Oma Minna kam mit einem Reiserbesen aus der Deelentür. Sie hatte es wohl auch gehört – »die hört die Fische quatschen«, pflegte Maries Vater zu sagen, der, gefolgt von seiner Frau Hannelore, aus dem Kuhstall trat.

»Jessas«, sagte Oma Minna, »was ist denn bei Heckerhoffs los?«

»Hinnerk, geh doch mal hin«, schlug Maries Mutter vor.

Der schürzte die Lippen, kramte seine kalte Pfeife aus der Hosentasche und steckte sie sich in den Mund.

»Was soll ich denn da?«, quetschte er hervor.

»Ja, Himmel noch mal«, Hannelore Großenjohann schlug die Hände über dem Kopf zusammen, »vielleicht brauchen die ja Hilfe!«

Hinnerk schien noch nicht willens, die Neugier seiner Frau zu befriedigen, doch dann überzeugte ihn lautes Weinen aus Richtung des Heckerhoffschen Hofes von der Notwendigkeit, nachbarliche Hilfe anzubieten. Er setzte sich langsam in Trab. Oma Minna drückte ihrer Enkelin einen knochigen Finger in den Rücken.

»Willst du nicht mitgehen, Löit?«

Marie verzog den Mund. Sie wusste natürlich genau, warum sie mitgehen sollte. Ihr Vater würde nämlich den Teufel tun, die beiden Frauen später ausführlich über die Geschehnisse auf dem Nachbarhof aufzuklären. Er würde sich einen Spaß daraus machen, seine Schwiegermutter zappeln zu lassen. Und ihre Mutter würde bestimmt nicht mitgehen und sich nachsagen lassen, sie sei neugierig. Marie hatte da weniger Skrupel. Ihr war es piepegal, was die Leute dachten, und die Vorlesung würde sie sowieso verpassen. Also folgte sie ihrem Vater die knapp zweihundert Meter über die Heidekampstraße bis zum Anwesen der Heckerhoffs.

Dort bot sich ihnen ein seltsames Bild. Die Familie, bestehend aus August, dem Bauern, seiner Frau Franziska – der Quelle des Weinens – und der Tochter Adelheid, einer Frau in den Dreißigern, war um den Misthaufen herum versammelt. Adelheid hatte den Arm um ihre Mutter gelegt und redete beruhigend auf sie ein. August ging irgendwie ziellos vor dem Misthaufen auf und ab.

»Äh, ist irgendwas passiert?«, fragte Hinnerk unschlüssig.

August bemerkte die beiden Ankömmlinge erst jetzt, unterbrach seinen Gang, wusste zunächst nichts zu sagen und deutete dann auf eine Stelle hinter einer etwa hüfthohen Mauer, die den Misthaufen vom Hof abgrenzte. Hinnerk lugte zögerlich hinüber und prallte zurück. Marie ebenfalls. Da, eingezwängt zwischen Misthaufen und Mauer, in einer braunroten Pfütze aus Blut und Gülle, lag der alte Bauer Friedrich Heckerhoff, Augusts Vater. Er war vollends bekleidet mit einem blau-grün karierten Flanellhemd, einer schwarzen Manchesterhose und dunkelgrünen Gummistiefeln. Die leeren Augen starrten in den Himmel, der Mund war halb geöffnet, als hätte er noch einen letzten Fluch ausstoßen wollen. Denn der alte Heckerhoff hatte zu Lebzeiten viele Flüche ausgestoßen.

Marie schlug die Hände vors Gesicht, hoffte, das, was sie gerade gesehen hatte, würde sich dadurch restlos aus ihrem Gedächtnis löschen lassen.

»Himmel Herrgott …«, entfuhr es ihrem Vater, und das war in der Tat bemerkenswert. Hinnerk führte niemals den Namen des Herrn im Munde, weder im Gebet noch als Fluch.

»Jou«, war alles, was August dazu sagen konnte. Er stand da, mit hängenden Armen, den unvermeidlichen Strohhut in den Nacken geschoben, und war offensichtlich mit der Situation überfordert.

Marie lehnte sich an eine Eiche, atmete tief ein und aus. Gott, wäre sie bloß eine Minute eher losgefahren, dann wäre ihr jetzt nicht so speiübel.

»Äh«, Hinnerk schluckte und nahm sicherheitshalber die Pfeife aus dem Mund, »ich glaube, da müssen wir die Polizei anrufen. Und vielleicht einen Notarzt.« Er verzog den Mund. »Aber ich glaube, den Arzt können wir uns sparen.«

Franziska, die immer noch hysterisch schluchzte, verlegte sich wieder aufs Jammern.

»Oder braucht Franziska einen?«, vergewisserte sich Hinnerk.

»Nein«, antwortete Adelheid leise, und jetzt bemerkte Marie, wie bleich die junge Frau aussah.

Sie riss sich zusammen und half Adelheid, Franziska ins Haus zu führen, während Hinnerk seinem Nachbarn die Hand auf die Schulter legte und hoffte, dass der nun endlich die Polizei anrief. Aber August starrte nur auf die Leiche seines Vaters. Also folgte Hinnerk den Frauen ins Haus, wo er und Marie erst nach dem Telefon suchen mussten, denn Adelheid und ihre Mutter waren im Badezimmer und nicht ansprechbar.

Marie konnte sich später nicht mehr genau daran erinnern, was sich an diesem sensationellen Tag, an dem der alte Friedrich Heckerhoff zu Tode gekommen war, alles zugetragen hatte. Wie es schien, war der alte Mann in aller Frühe auf den Hof gegangen, um die Arbeit seiner Familie – boshafte Stimmen sprachen von seinem Arbeiterstab – zu inspizieren und einen Grund zum Meckern zu finden. Am Misthaufen war er dann wohl fündig geworden und hatte sich ans Werk gemacht, dort Ordnung zu schaffen – was immer der alte Friedrich darunter verstanden haben mochte.

Dabei war er auf einem diarrhöischen Kuhfladen ausgerutscht und in die Misthacke gefallen, die er selbst leichtsinnigerweise mit den Zacken nach oben dort hatte liegen lassen. So jedenfalls hieß es später im Polizeibericht nach ereignisreichen Tagen, in denen ein Stab von Polizeibeamten Befragungen durchgeführt hatte und am Heckerhoffschen Misthaufen das Oberste zuunterst gekehrt hatte.

Die Birkendorfer gingen derweil ihrer Arbeit nach, steckten die Köpfe zusammen, und alle waren sich einig, dass Friedrich, dieser alte Bullerjan, so ein Ende hatte nehmen müssen. Da hatte der Herrgott aber mal den Richtigen am Schlafittchen gepackt. Auf seiner Beerdigung sollen keine Tränen geflossen sein. Und der anschließende Leichenschmaus im Gasthaus »Zum Heidehirsch« war aufgrund des übermäßigen Konsums von Bier und Weizenkorn zu einem ziemlichen Gelage ausgeartet, worüber Oma Minna sich angemessen entrüsten konnte. So waren alle zufrieden gewesen. Doch dieser Friede sollte nur von kurzer Dauer sein.

Denn – wie sich im Laufe der nächsten Wochen herausstellte – war Friedrichs Tod nur die Fortsetzung einer alten, unvollendeten Geschichte.

2

Der Mai hatte sich mit Regen verabschiedet und der Juni mit Nieselregen Einzug gehalten, sodass die Heuernte noch nicht begonnen hatte, als der alte Gerhard Mertens an einem Samstagabend plötzlich verschwand. Gerhard lebte seit knapp zwei Jahren zusammen mit seinem Bruder Wilhelm und dessen Frau Gertrud im Altenteilerhaus vom Techtelmannhof. Vorher hatte er in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadtheide gewohnt, wo er seit Kriegsende bei einer Gärtnerei beschäftigt gewesen war. Geheiratet hatte er nie. Es hatte sich einfach keine Frau für ihn gefunden, denn er war immer etwas wunderlich gewesen.

Es war sieben Uhr abends. Die meisten Bewohner Birkendorfs hatten die Arbeit im Stall beendet und wollten sich zum Abendbrot niedersetzen, als der alte Wilhelm Mertens zögernd an die Küchentür der Familie Techtelmann klopfte.

»Jo, Wilhelm, komm doch rein«, sagte Mathilde, die Bäuerin, und ließ ihn eintreten.

»Jo, som bieten«, murmelte der Alte und schlurfte mit gebeugtem Rücken zu der Eckbank, die den großen Küchentisch umrahmte. Er ließ sich schwerfällig darauf nieder und legte seinen alten verfransten Strohhut auf den Tisch. Mathilde Techtelmann verzog das Gesicht, schob den Wurstteller zur Seite, der zum Abendbrot bereitstand, und nahm sich einen der Küchenstühle. Ihr Mann Heini schob sich rasch ein Stück Blutwurst in den Mund.

Wilhelm steckte den rechten kleinen Finger ins Ohr und kratzte sich.

»Ich weiß nich so recht«, begann er umständlich, »habt ihr den Gerhard heute gesehen?«

Bauer und Bäuerin warfen sich einen erstaunten Blick zu.

»Nee, ist er denn nicht bei euch?«, wollte Mathilde wissen.

Wilhelm zog die Schultern hoch. »In seinem Zimmer ist er nich, und in der Küche ist er auch seit Mittag nich gewesen.«

»Vielleicht ist er ja bei Heckerhoffs oder Großenjohanns?«, mutmaßte Heini Techtelmann.

»Nee«, krächzte der alte Wilhelm und kramte ein Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche, in das er so kräftig hineinschnäuzte, dass Mathilde zusammenzuckte.

»Ja, aber«, sagte sie dann, »da muss man sich doch kümmern. Vielleicht ist ihm ja was zugestoßen.« Sie sah ihren Mann vorwurfsvoll an. »Wo doch der Gerhard in letzter Zeit so …« Sie brauchte nicht weiterzureden, denn beide Männer wussten, was sie meinte.

Bauer Techtelmann erhob sich schwer. »Nu macht mal nicht gleich die Pferde scheu!«, schnaufte er. »Willem und ich gehen jetzt noch mal in der Nachbarschaft fragen, und dann sehen wir weiter.«

Eine halbe Stunde später durchkämmte ein Dutzend Männer die Wiesen und Felder der Umgebung, während die Frauen in Gertrud Mertens’ geblümten Polstersesseln im Wohnzimmer saßen und warteten. Das Altenteilerhaus des Techtelmannhofes war geräumig, aber nicht groß. Wenige Stufen vor der Haustür mündeten in einen engen, fensterlosen Flur, von dem Küche, Wohnzimmer, Bad und ein Schlafzimmer abgingen. Eine schmale Holztreppe führte in den ersten Stock.

Es gab einen goldgerahmten rechteckigen Spiegel, der an beiden Seiten von mehreren Garderobenhaken flankiert war. Darüber, auf einer hölzernen Hutablage, verstaubten zwei dunkle Herrenhüte. Auf einem halbrunden Tischchen fanden zwei abgenutzte Gebetbücher Platz. Neben der Tür zum Wohnzimmer hing ein Bild des lieben Jesus, über dessen Haupt ein Heiligenschein schwebte. Unter dem Bild hing an einem Nagel eine Weihwasserschale aus Plastik.

Im Wohnzimmer tickte die Standuhr. Es wurde nicht viel gesprochen. Als es schon dunkelte, wurden draußen Stimmen laut. Gertrud Mertens sprang auf, so schnell ihre brüchigen Knochen und die zu großen Pantoffeln es zuließen, und stürmte zur Haustür. Heini Techtelmanns ältester Sohn Josef und Hinnerk Großenjohann schleppten ein klagendes Etwas die Treppe herauf. Gertrud rang die Hände, eilte den dreien voraus und riss die Tür zum Schlafzimmer ihres Schwagers auf. Dort legten sie den alten Mann nieder. Er verzog das Gesicht, als hätte er Schmerzen, reagierte jedoch nicht auf Gertruds leises Rufen.

»Heini ist schon nach Hause gelaufen, um den Doktor anzurufen«, schnaufte Hinnerk Großenjohann, dem der Schweiß auf der Stirn stand.

»Um Himmels Christi willen, wo habt ihr ihn denn gefunden? Er ist ja ganz verdreckt. Und … und, wo kommt denn das ganze Blut her?«, hauchte Mathilde Techtelmann, die neben dem Bett stand, während sich der Rest der Nachbarschaft in der kleinen Diele zusammendrängte.

»Er lag in den Brombeerbüschen an der Olsterwiese. Wir haben ihn zuerst gar nicht gesehen. Wenn er nicht angefangen hätte zu jammern, würde er wahrscheinlich am Jüngsten Tag noch da liegen.«

Hinnerk wischte sich mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, seine tief gebräunten Arme waren mit blutigen Schrammen übersät.

»Jo«, sagte er und steckte das Taschentuch wieder in die Hosentasche, »ich will dann mal sehen, dass ich nach Hause komme, der Doktor müsste eigentlich jeden Moment hier sein.«

»Jo, Hinnerk, geh man, hab erst mal vielen Dank.«

Wilhelm Mertens, der mit bleichem Gesicht am Fußende des Bettes stand, konnte den Blick nicht von seinem Bruder lassen, der sich mühevoll auf die Seite wälzte und wie ein hilfloses Fohlen mit dürren Beinen um sich trat.

Einige Minuten später bahnte sich Dr. Rukow einen Weg durch die überfüllte Diele, und man begab sich gedankenverloren auf den Heimweg.

Was die Dorfbewohner nicht wussten, war, dass der alte Gerhard schluchzend von einem armen Toten und einem christlichen Begräbnis gebrabbelt und dabei verzweifelt das Wiesengras ausgerupft hatte. Doch darüber hatte Hinnerk Großenjohann, der ihn gefunden hatte, vorsichtshalber kein Wort verloren, sonst landete der Alte am Ende noch im Irrenhaus.

Eine weitere verregnete Woche ging ins Land. Das Gras auf den Wiesen konnte wegen der Feuchtigkeit noch nicht gemäht werden. Die Bauern warteten händeringend auf Heuwetter und gingen ihrer Arbeit nach. Da waren Zäune zu reparieren, Ställe zu misten und Erntemaschinen zu warten. Der alte Gerhard Mertens beruhigte sich wieder, und der Vorfall geriet in Vergessenheit.

Endlich kam Ostwind auf. Die wärmenden Sonnenstrahlen trockneten das Gras, und die Erntemaschinen wurden aus der Scheune geholt. Trecker brummten geschäftig über die Felder, und es dauerte nicht lange, bis die Luft erfüllt war von einem unverwechselbaren Duft nach Heu und Wärme und der Gewissheit des nahenden Sommers.

Marie liebte solche Tage und verbrachte sie, wenn möglich, im Garten, schnupperte an Mutters üppigen Rosen, aß sich satt an den reifen Erdbeeren und erlaubte sich die Muße, im Schatten unter den Apfelbäumen zu sitzen und ihre geliebten englischen Krimis zu lesen. Blitz, der alte Bernhardiner, schnarchte zu ihren Füßen, und Bolle, der übergewichtige, getigerte Kater, legte sich ins hohe Gras auf die Lauer, um dem Hund hin und wieder eine Ohrfeige zu verpassen.

Marie klappte ihr Buch zu und schloss die Augen. In diesem Moment war alles still. Die Trecker schwiegen. Vor wenigen Minuten waren sie noch emsig über die Wiesen gerattert und hatten das Heu, das tagsüber zum Trocknen auf der Wiese verteilt war, mit einem Schwader in Reihen zusammengeschoben, um es so gut wie möglich vor der nächtlichen Feuchtigkeit zu schützen. Marie konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, als diese Arbeit von Hand erledigt wurde und sie als kleines Mädchen mit einer Harke, die sie kaum hatte tragen können, geholfen hatte, das Heu zu Haufen aufzuschichten.

Wenn Regen im Anzug war, hatten alle mithelfen müssen. In der Kindheit hatten sie die Heuhaufen auch gern als Spielplatz genutzt und dabei das Heu wieder über die Wiese verteilt. So mancher Bauer war dann mit erhobener Faust hinter ihnen hergelaufen. Zum Glück gehörte Laufen nicht zu den Stärken der Bauersleute. Ihre Muskeln saßen eher in den Armen.

Lautes Kreischen schreckte Marie aus ihren Träumereien. Die Schweine wurden gefüttert, und das Schreien würde erst aufhören, wenn der letzte Trog gefüllt war. Marie blinzelte in die Sonne, die schon weit im Westen stand, und wartete, bis alle Schweine versorgt waren und Ruhe einkehrte. Dann stand sie auf, nahm ihr Buch und ihre leere Kaffeetasse und wandte sich zum Gehen.

Es war ein Wunder, dass ihre Oma sie heute Nachmittag in Ruhe gelassen hatte. Normalerweise fand sie immer etwas zu tun. Wenn auf dem Feld und im Garten keine Arbeit wartete, dann konnte die Zeit zum Putzen genutzt werden. Putzen ging immer.

Aber Marie kam nicht weit, denn auf dem Feldweg zwischen ihrem Land und dem der Techtelmanns spielte sich etwas Seltsames ab. Eine gebeugte Figur, Marie kniff die Augen zusammen und identifizierte die Figur als Gerhard Mertens, ging zielstrebig den Weg hinauf zur Olsterwiese. Er zog ein Gerät hinter sich her, Marie konnte nicht erkennen, was es war. Hinter ihm humpelte – mit erhobener Faust und erstaunlich flott – Elsbeth Techtelmann, die als alte Tante auf dem Hof ihres Bruders Heini lebte. Marie staunte nicht schlecht, als sie sah, wie flink die alte Frau unterwegs war. Sie hatte die Elsbeth mit den ungleich langen Beinen immer bemitleidet, aber wie sie da so langmarschierte, wirkte sie nicht wie eine Behinderte, eher wie eine wippende Furie.

Elsbeth schrie irgendwas hinter Gerhard her, aber der schien sie gar nicht zu hören. Die Furie holte auf und klopfte Gerhard auf den Rücken. Der wandte sich um, ließ den Stiel seiner Last ins Gras fallen, duckte sich und legte die Arme über dem Kopf zusammen. Marie grinste. Das war ja besser als fernsehen. Elsbeth bückte sich und wollte das Gerät an sich nehmen. Das allerdings passte dem alten Gerhard wohl überhaupt nicht. Er versuchte, Elsbeth den Stiel zu entreißen. Marie konnte jetzt sehen, worum die beiden sich stritten. Es war eine Misthacke. Marie schluckte und beobachtete das Gerangel.

Es war an der Zeit, sich einzumischen, fand sie, bevor da noch jemand zu Schaden kam. Sie spurtete los, verlor am Gartenzaun ihren Latschen, schleuderte den anderen auch weg und lief barfuß über den grasbewachsenen Feldweg zu den beiden Kontrahenten, die sie nach einer knappen Minute erreichte.

»Äh«, japste sie atemlos, »gibt’s ein Problem?«

Die beiden Alten hielten inne und starrten sie ein paar Sekunden einmütig an. Dann legte Elsbeth los.

»Der Döskopp hat unseren ganzen Mist auf dem Hof verteilt, und jetzt läuft er mit der Hacke weg.«

Gerhard hatte die Hacke mittlerweile wieder ins Gras geworfen und blickte lauernd von einer zur anderen. Als Marie das Corpus Delicti mit den Zacken nach oben im Gras liegen sah, begann ihr Herz zu klopfen. Plötzlich kam wieder Leben in Gerhard. Er hob die Hacke auf, woraufhin Elsbeth sie ihm zu entreißen versuchte. Aber Gerhard wollte sie sich auf keinen Fall wegnehmen lassen.

»Was willst du denn damit, du Döskopp?«, schimpfte Elsbeth, und Marie wurde es langsam unheimlich.

Was konnte sie schon ausrichten, wenn die beiden Alten hier anfingen, sich zu prügeln.

Aber Gerhard kümmerte sich nicht um Elsbeth und machte sich wieder auf den Weg Richtung Olsterwiese, die Hacke im Schlepptau.

Elsbeth sah ihm wütend nach. »Der gehört doch eingesperrt«, sagte sie. »Ich sag dem Willem Bescheid. Gott weiß, was der Dämlack sonst mit der Hacke anstellt oder schon angestellt hat«, fügte sie leise hinzu.

Marie blickte ihr verdutzt nach. Dann wandte sie sich nach Gerhard um. Der war mittlerweile auf der Wiese damit beschäftigt, das Heu, das ihr Vater am Nachmittag in Reihen zusammengeschoben hatte, mit der Hacke wieder auf der Wiese zu verteilen. Auf den umliegenden Feldern war niemand zu sehen. Wahrscheinlich waren alle im Stall beim Melken. Was jetzt?

Sie konnte doch den Alten nicht einfach allein lassen. Der hatte doch seinen Verstand abgegeben. Marie beschloss, hier einfach abzuwarten und ihn zu beobachten, damit er am Ende nicht auch noch in die Hacke fiel. Irgendwann würde Wilhelm ja wohl auftauchen und sich um seinen Bruder kümmern. Trotz des warmen Abends fröstelte sie. Sie versuchte, das Bild des toten alten Heckerhoffs, das sich wieder in ihrem Kopf breitmachte, durch das des blonden jungen Engländers zu ersetzen, das ihr sonst im Kopf herumschwirrte.

Gerhard machte offensichtlich eine Pause. Er stand da, auf den Hackenstiel gestützt, und starrte auf die Hütte, die auf der Wiese stand und dem Weidevieh im Sommer als Unterstand diente.

Breite Hosenträger über einem braun karierten Flanellhemd hielten seine graue Manchesterhose, deren Bund ihm fast unter den Achseln klemmte.

Plötzlich warf Gerhard die Hacke weg, ließ sich auf einen Heuhaufen fallen und fing an zu weinen. Marie wusste nicht, was sie tun sollte. Gerhard hatte ihr den Rücken zugedreht. Vielleicht sollte sie die Hacke holen? Ja, dann konnte sie den Alten allein lassen, und der konnte sich in Ruhe ausheulen. Sie ging langsam auf die Hacke zu, Gerhard schluchzte.

Marie tat der Mann leid. Welcher Kummer ihn auch immer verfolgen mochte, er ließ ihn nicht los. Sie hatte ihr Ziel fast erreicht, als Gerhard sich plötzlich umdrehte und einen Schrei ausstieß. Marie griff nach der Hacke und zog sich zurück. Gerhard versuchte mühsam hochzukommen.

In diesem Moment hörte Marie jemanden rufen. Es war Wilhelm Mertens, der schwerfällig über den Feldweg auf sie zugelaufen kam.

»Gerhard!«, schrie Wilhelm und winkte ihnen zu.

Marie ging ihm entgegen, die Hacke fest in der Hand.

Gerhard hatte sich mittlerweile aufgerappelt und starrte seinen Bruder, der japsend bei Marie angekommen war, schweigend an.

»Menschenskind, Löit«, keuchte Wilhelm, »man gut, dass du ihm die Hacke weggenommen hast.«

»Kein Problem«, antwortete Marie, »ich bring sie dann mal zurück.«

»Jou«, sagte Wilhelm und hielt sich die Seite.

Gerhard stand da wie ein Pinguin in der Sahara. Hilflos und verwirrt.

»Komm, Gerhard«, sagte Wilhelm dann und griff den Arm seines Bruders. »Wat machste bloß immer fürn Blödsinn.«

»Aber wir müssen uns dadrum kümmern!«, schniefte Gerhard.

»Jou, jou, das machen wir morgen«, beruhigte ihn Wilhlem.

»Jou, aber vergessen dürfen wir das nich«, insistierte Gerhard. »Ein christliches Begräbnis. Das dürfen wir nich vergessen.«

»Is ja gut, is ja gut.« Wilhelm nickte Marie zu, die sich auf den Weg machte.

»Da kann der Gerhard nix für, ganz bestimmt nich!«, rief er ihr noch hinterher.

Marie glaubte ihm aufs Wort. Was konnte ein Mensch schon dafür, wenn das Gehirn sich langsam in Kalk verwandelte. Sie trottete langsam den Weg entlang und genoss das Gefühl des kühlen Grases unter ihren Fußsohlen. Ein bisschen merkwürdig war das Ganze ja schon. Wieso trieb sich Gerhard andauernd auf der Olsterwiese herum? Und wieso rannte er mit dieser Misthacke durch die Gegend und brachte Misthaufen durcheinander?

Da steckte doch irgendwas dahinter. Ob er nach etwas suchte? Bloß wonach? Sie beschloss, die Sache mit ihrem Vater zu besprechen.

Als sie wenige Minuten später bei Techtelmanns ankam, um die Hacke zurückzubringen, war Heini dabei, den Hof zu fegen. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah Marie verdrießlich an.

»Ja, gib das Ding mal gleich her. Was der Gerhard sich bloß dabei denkt, hier im Mist rumzuwühlen und dann mit der Hacke abzuhauen.«

»Keine Ahnung«, antwortete Marie wahrheitsgemäß und verabschiedete sich.

Auf dem Weg nach Hause kam sie immer mehr ins Grübeln. Mit dem Gerhard stimmte etwas nicht, das war sonnenklar. Ob er allerdings wirklich fähig wäre … Aber Marie wollte diesen Gedanken, der sich ihr immer wieder aufdrängte, einfach nicht zu Ende denken.

Sie hatte sich beeilt und den Weg über die Felder genommen, um ihren Vater heute noch allein zu erwischen. Ihre Mutter würde ihr bestimmt eine Predigt darüber halten, wie gefährlich es war, sich in solche Streitereien einzumischen, und Predigten hörte Marie in der Kirche genug. Die brauchte sie nicht auch noch zu Hause.

Sie wollte gerade die Deele betreten, als sie plötzlich glaubte, ihren Namen zu hören. Sie lauschte. Tatsächlich, das war ihr Name. Sie konnte die Herkunft des Rufes – eigentlich war es mehr ein Murmeln – nicht orten und ging um die Hausecke herum an der ausladenden Eibe vorbei. An der Hauswand hinter der Konifere, die neben ihrem Zimmerfenster stand, bewegte sich etwas. Sie ging am Gartenzaun entlang, blieb stehen und legte den Kopf schräg.

»Bist du das, Papa?«

»Jouuu«, kam es gedämpft von der Hauswand zurück.

»Wieso hängst du an der Dachrinne?«

»Zum Kuckuck«, schnaufte ihr Vater und strampelte mit den Beinen in der Luft, »mir ist die Leiter weggefallen, nun stell sie doch mal wieder hin, verdammt!«

Marie begriff endlich, lief durch das Gartentor zur Hauswand und fischte die Leiter hinter den Rhododendren hervor, während ihr Vater ächzend versuchte, mit den Füßen Halt an der Hauswand zu finden.

»Mach doch endlich! Kann mich nicht mehr halten!«

Marie schaffte es nicht mehr rechtzeitig, ihrem Vater die Leiter unter die Füße zu stellen. Er fiel wie ein nasser Sack in die Büsche. Marie hörte es krachen.

»Verdammt und zugenäht!«, fluchte Hinnerk und rappelte sich mühsam wieder auf. Seine Stirn zierte eine Schramme. Er stemmte seine Hände ins Kreuz und verzog das Gesicht.

»Was hast du denn bloß gemacht?«, wollte Marie wissen.

»Die Dachrinne sauber«, knurrte Hinnerk.

»Und dann ist die Leiter umgekippt?«

»Konnte mich gerade noch festhalten. Sag bloß deiner Mutter nix«, murmelte er und wollte schon weggehen.

»Papa, ich muss dir was erzählen«, begann Marie.

Ihr Vater drehte sich um. »Du bist hoffentlich nicht schwanger«, witzelte er.

Marie verdrehte die Augen.

»Und wenn schon«, erwiderte sie, und dann erzählte sie ihrem Vater von dem Streit zwischen Elsbeth und Gerhard, von der Misthacke und dass Gerhard immer über ein christliches Begräbnis gesprochen hatte.

Hinnerk holte seine Pfeife aus der Hosentasche und hörte aufmerksam zu. Als Marie fertig war, lachte er leise.

»Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Die Elsbeth und der Gerhard. Haha.« Dann wurde er ernst. »Ich weiß nicht, was mit dem Gerhard los ist. Ich glaube, der war da oben«, Hinnerk tippte sich an die Stirn, »noch nie ganz richtig beisammen, aber andererseits … Man weiß nicht, was der früher erlebt hat. Irgendwas war da. Der Willem hat mal gesagt, dass der Gerhard fünfundvierzig irgendwie durchgedreht ist, obwohl er gar nicht an der Front gewesen war. Danach war er wohl auch mal in der Klapsmühle, weil er überhaupt nicht mehr geredet hat. Dann hat er sich wieder erholt und die ganzen Jahre friedlich in der Gärtnerei gearbeitet. Aber seit er hier ist, geht’s ihm wieder schlechter, sagt der Willem. Was ihm nun eigentlich zu schaffen macht, das weiß ich nicht. Es muss damals irgendwas vorgefallen sein. Aber das wird wohl ein Geheimnis bleiben.« Hinnerk stöhnte leise. »Nun komm ins Haus, sonst kommt deine Mutter gleich raus, oder noch schlimmer, deine Großmutter.«

Marie pflückte ganz in Gedanken eine von den intensiv duftenden Rosen ihrer Mutter vom Strauch und roch daran. Hinnerk steckte seine Pfeife weg und hob schwerfällig die Leiter hoch.

»Aber«, fragte Marie dann leise, »glaubst du, dass der Gerhard … jemandem was antun könnte?«

Hinnerk ließ die Leiter wieder fallen und sah Marie aufmerksam an. Er wusste genau, was sie meinte.

»Nein, das glaub ich nicht, und die Polizei glaubt’s auch nicht. Ich halte zwar nicht viel von Polizisten, sind mir zu eingebildet, aber ganz doof sind sie auch nicht.« Er klopfte ihr aufmunternd auf die Schulter. »Mach dir nicht so viele Gedanken. Lass uns lieber die Leiter wegbringen und reingehen, ich hab Hunger.«

Die beiden hoben die Leiter hoch und wollten sie gerade über den Zaun hieven, als sie Oma Minna erblickten, die, ein Bündel Schnittlauch in der einen Hand, ein Küchenmesser in der anderen, bleich und reglos hinter der Eibe stand. Sie hatten sie nicht kommen hören. Oma Minna war der einzige Mensch, den Marie kannte, der in Holzschuhen geräuschlos gehen konnte.

»Oma«, rief Marie, die vor Schreck die Leiter hatte fallen lassen, »was machst du denn da? Geht’s dir nicht gut?«

»Verdammt!«, fluchte Hinnerk.

»Blödsinn«, sagte Minna heiser und funkelte Hinnerk an, der sich mit der Leiter und seinem geschundenen Kreuz abmühte, »warum soll’s mir nicht gut gehen? Wo treibst du dich bloß immer rum, Löit? Jetzt musste ich die ganze Arbeit in der Küche allein machen. Deine Mutter ist noch in der Viehküche und dein Vater … Na, das sieht man ja.«

Sie warf ihrem Schwiegersohn noch einen missbilligenden Blick zu, drehte sich um und verschwand um die Hausecke. Marie half ihrem Vater mit der Leiter. Dann gingen sie zum Abendessen. Es gab Buchweizenpfannkuchen mit Speck und Schnittlauch.

3

Es war einer dieser Sonntage, an denen die Welt stillzustehen schien. Kein Lüftchen ging, kein Laut war zu hören, bis der Hahn, der gerade, wie es seine Art war, das Gefieder gestreckt hatte, die Bewohner des Großenjohannschen Hofes mit selbstbewusstem Krähen aus dem Schlaf riss. Was kümmerte es ihn, dass Sonntag war – der Tag des Herrn. Auf einem Bauernhof gab es keine Sonntage.

Die Schweine im Stall schnüffelten wie jeden Morgen grunzend in ihren leeren Futtertrögen, und die Kühe warteten geduldig darauf, von der Milch in ihren prallen Eutern befreit zu werden. Alles war wie immer, auch am Tage des Herrn. Es sollte einer der letzten ungestörten Tage sein, den der friedliche Ort Birkendorf für lange Zeit erleben sollte. Doch davon ahnten die Bewohner noch nichts.

Marie, die ihre Oma Minna zur Frühmesse begleitete, schloss die Augen, um weiter von dem jungen Engländer zu träumen, den sie am gestrigen Abend näher kennengelernt hatte. Und nach Ansicht ihrer Mutter und ihrer Oma war es höchste Zeit, dass sie mal jemanden näher kennenlernte. Sie war ja schon zweiundzwanzig und galt damit in Birkendorf als spätes Mädchen, die meisten Nachbarmädchen heirateten mit achtzehn oder neunzehn.

Dieser Mann jedenfalls, der ihr in den Kneipen der Stadt schon mehrfach über den Weg gelaufen war und der sie gestern im Old Scotch Club endlich angesprochen hatte, ging ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf. »Hallo«, hatte er gesagt und sie gefragt, ob sie was trinken wolle. »Klar«, hatte sie geantwortet und gehofft, dass er nicht sofort bemerkte, wie sehr er ihr gefiel. Er war groß und hatte breite Schultern und dabei ein ansehnliches Hinterteil – das war wichtig. Marie fand nichts langweiliger als eine Jeans ohne Hintern. Und noch nie in ihrem Leben hatte sie solche Augen gesehen, nur im Fernsehen. Ein tiefes Blau, das ähnlich wie die Farbe seines T-Shirts schimmerte.

Und mal davon abgesehen, dass der Typ eine Augenweide war, schien er obendrein clever zu sein. Er sprach nämlich Deutsch. Zwar nicht ganz akzentfrei, aber die Grammatik war tadellos. Und das war für einen Engländer nun wirklich außergewöhnlich. Sie begann sich ernsthaft für ihn zu interessieren. Leider waren sie ohne Verabredung auseinandergegangen, was Marie äußerst ärgerlich fand und ihr eine ziemlich schlaflose Nacht bereitet hatte. Infolgedessen war sie überhaupt nicht begeistert davon, dass ihre Oma darauf bestanden hatte, zur Frühmesse gefahren zu werden.

Marie fragte sich, wann sie wohl endlich die Kraft aufbringen würde, ihren Plan umzusetzen und in der Nähe der Uni mit ihren Freunden eine WG zu gründen. Im Moment bewohnte sie noch ihr altes, schmuckloses Mädchenzimmer mit den hellen Möbeln aus leichtem Nadelholz, die ihre Urgroßmutter vor vielen Jahrzehnten mit auf den Hof gebracht hatte.

Die Frühmesse begann um halb acht, aber Oma Minna ließ es sich nicht nehmen, stets eine der ersten Gläubigen in der Kirche zu sein. Das garantierte ihr einen Logenplatz nahe am Eingang, der seitlich der Bänke lag. Von hier aus konnte sie ungeniert ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen, nämlich das Kommen oder Wegbleiben der Nachbarschaft zu kontrollieren.

Sie hatten kaum in der Bank Platz genommen, als ihr nächster Nachbar, Bauer Heini Techtelmann, mit seiner Frau Mathilde und seiner älteren Schwester Elsbeth die kleine Kapelle des St.-Vinzenz-Klosters betrat. Die beiden Frauen trugen dunkle, leichte Sommermäntel, wie es sich gehörte, Heini eine schwarze Hose mit steifen Bügelfalten und ein graues Sakko über dem weißen Hemd. Er war ein gedrungener Mann, mit breitem Kreuz, kurzen Beinen und Glatze.

Die meisten Männer von Birkendorf, die die Vierzig überschritten hatten, waren mehr oder weniger kahl. Hinnerk, Maries Vater, bildete eine Ausnahme, er hatte nur sehr ausgeprägte Geheimratsecken. Die heilige Mathilde – so nannte Marie Heinis Frau im Stillen – war unwesentlich größer als ihr Mann, was möglicherweise auch daran lag, dass ihre grauen Haare stets fachgerecht onduliert waren und sie immer sehr aufrecht ging. Dabei faltete sie die Hände vor dem Bauch und presste die Ellbogen an die nicht vorhandene Taille. Bei besonderen Anlässen – und dazu gehörte zweifellos auch der sonntägliche Kirchgang – hing dezent eine schwarze Handtasche an ihrem Handgelenk.

Hinter der heiligen Mathilde humpelte ihre Schwägerin, die alte Tante Elsbeth, die, ihren grauen Schädel leicht nach vorn gebeugt, forschend den Blick über die Kirchenbänke gleiten ließ. Sie nickte Oma Minna missvergnügt zu. Marie brauchte ihre Oma nicht anzusehen, um zu wissen, dass diese unmerklich, aber hochbefriedigt lächelte. Denn sie war schneller gewesen als die Nachbarn – vor allem als die griesgrämige Elsbeth –, der Sonntag begann vielversprechend.

Nach und nach tröpfelten die Gläubigen herein, tippten ihre Finger in die Schale mit dem Weihwasser und bekreuzigten sich. Die meisten Gesichter kannte Marie, wenn auch nicht immer die Namen dazu. Die Männer drehten ihre Hüte in den rauen Händen und gingen mit schweren Schritten zu den hinteren Bänken. Viele hielten sich noch immer an die alte Geschlechtertrennung: die Männer auf der rechten Seite, die Frauen auf der linken. Und es waren hauptsächlich Frauen, die dieses Prinzip aufweichten und sich auf die Sitzbänke der Männerseite wagten.

Wenigstens hier in der Kirche war ein Hauch von Emanzipation zu spüren, dachte Marie. Vom weltlichen Leben draußen im Dorf konnte man das nicht behaupten. Da lief alles noch genau so wie in den letzten Jahrhunderten. Die Frauen kümmerten sich um das Feld, das Haus, den Garten, das Vieh, die Küche und die Kinder und natürlich um die Männer. Marie fragte sich manchmal, wer sich eigentlich um die Bäuerinnen kümmerte, wahrscheinlich die unverheirateten Töchter.

Mittlerweile hatten sich die Bänke mit Männern und Frauen gefüllt. Die Schulkinder und Jugendlichen würden sich erst zum Hochamt um halb zehn aus den Betten quälen. Die meisten Kirchbesucher hatten bereits einen arbeitsreichen Morgen im Stall hinter sich, wo die Kühe gemolken und die Schweine gefüttert werden mussten, bevor man sich unter die Dusche begab, den Sonntagsstaat aus dem Kleiderschrank holte und der Pflicht eines jeden guten Katholiken zum sonntäglichen Kirchgang nachkam.

In diesem Moment betrat Franziska Heckerhoff die Kapelle. Die Höfe von Großenjohanns, Techtelmanns und Heckerhoffs lagen nebeneinander. Der von Großenjohanns in der Mitte. Franziska Heckerhoff ging eilig an den Gläubigen vorbei nach hinten, wo sie die anderen im Blick hatte und nicht umgekehrt. Sie war wohl nicht dazu gekommen, ihre Dauerwelle zu frisieren, denn die mittelblonden Löckchen sahen aus wie zerrupfte Schafwolle. Mit ihren kurzen Beinen, die Eile nur mit schnellen Trippelschritten zuließen, wirkte sie wie immer gehetzt, und jetzt sah sie sich verstohlen um, als fürchte sie, jemand würde sie beobachten, womit sie hier, in der Kapelle, bestimmt nicht falsch lag.

Sie hatte sich nur zögernd von dem grauenvollen Anblick im Mai erholt, als sie ihren tyrannischen Schwiegervater tot auf dem Misthauen gefunden hatte. Eigentlich hatten alle erwartet, dass die scheue Franziska nun, da der alte Friedrich sie nicht mehr drangsalieren konnte, endlich aufblühen würde, aber von Aufblühen konnte keine Rede sein, eher im Gegenteil. Man hatte fast den Eindruck, dass sie noch nervöser geworden war. Aber vielleicht war das ja auch normal. Man fand nicht alle Tage jemanden auf dem Misthaufen, dem eine Hackenzinke aus der Gurgel ragte.

Kurz vor halb acht – die Glocken läuteten drängend – betrat Maries Mutter Hannelore die Kapelle. Sie trug ihr dunkelgrünes Kostüm mit der weißen Bluse. Nachdem sie die Finger in die Weihwasserschale getunkt und sich bekreuzigt hatte, steuerte sie anmutig die hinteren Bänke an. Sie war schlank und auch hübsch, fand Marie, wenn man bei Leuten in diesem Alter noch von hübsch reden konnte. Dunkle Naturlocken umrahmten ihr schmales Gesicht mit den braunen Augen. Wenn sie, Marie, tatsächlich ihrer Mutter glich, wie alle sagten, musste sie wohl auch hübsch sein. Marie selbst konnte mit diesem Vergleich wenig anfangen. Ihre Mutter war schließlich über vierzig, sie selbst zweiundzwanzig. Wie konnte man da von Ähnlichkeit reden?

Endlich betrat der Pfarrer begleitet von zwei schlaftrunkenen Messdienern den Altarraum, und die Gläubigen erhoben sich zum Eröffnungsgesang.

Marie gähnte verstohlen. Das alles war ihr so vertraut wie ihr Tagebuch. Die heilige Messe, in der Gläubige und Pfarrer ihre immer gleichen Rollen und Texte genau kannten und den Wechsel zwischen Stehen, Sitzen und Knien im Schlaf beherrschten. Maries – zum Ärger von Oma Minna – protestantischer Vater belächelte diese »blödsinnigen Turnübungen«. Vielleicht auch deswegen, weil er sich partout nicht merken konnte, wann was an der Reihe war. Er stand, wenn alle saßen, oder kniete demütig, wenn alle standen. Und er korrigierte seinen Fehler nie. Seine aufrechte Gestalt ragte über den knienden Rest der Gemeinde hinaus wie ein Leuchtturm. Maries Mutter war das immer schrecklich peinlich.

Marie zuckte zusammen, als ihre Oma ihr einen Rippenstoß versetzte, und das Bild des Mannes, von dem sie gerade wieder geträumt hatte, in die Verbannung schickte. War sie etwa eingeschlafen? Der entrüstete Gesichtsausdruck ihrer Oma war Antwort genug. Sie riss sich zusammen, vernahm die letzten Worte von Pater Jonas, der in seiner Predigt vehement auf die Heiligkeit des Ehesakramentes und die Unverzichtbarkeit des Rosenkranzgebetes hinwies. Dann wurde gesungen. »Nun bitten wir den Heiligen Geist …«

Die heilige Kommunion schenkte sich Marie, ebenso wie ihre Oma. Es war ja auch viel interessanter, gemütlich in der Bank sitzen zu bleiben und die Gläubigen zu beobachten, die an ihnen vorbei zum Altar pilgerten, um dort die Hostie in Empfang zu nehmen. Bedauerlicherweise wurde die Anzahl der Pilger meistens von der der Beobachter übertroffen.

Der letzte Ton des schwungvoll gesungenen Abschluss-Chorals war noch nicht verklungen, als bereits ein Gutteil der Gläubigen geräuschvoll dem Kapellenausgang zustrebte. Das »Gehet hin in Frieden« des Pfarrers, der zum abschließenden Segen seiner Gemeinde die Arme ausgebreitet hatte, ging im erwartungsvollen Gemurmel der eiligen Kirchgänger unter. Endlich hatte man seine sonntägliche Pflicht hinter sich gebracht und konnte sich den angenehmeren Seiten des Landlebens zuwenden. Die Männer trafen sich später, wie jeden Sonntag, zum Frühschoppen in Bauer Techtelmanns Scheune.

Mathilde Techtelmann, die sich wie stets nicht vom Hause des Herrn trennen konnte, verließ nach der Messe immer als eine der Letzten die Kapelle des St.-Vinzenz-Klosters, in der seit Jahrzehnten das kirchliche Leben der Gemeinde stattfand. Hier wurden die Kinder getauft, und die Bauernsöhne heirateten ihre Nachbarstöchter, die Schulkinder gingen hier zum Kommunionunterricht, und die meisten der Bewohner von Birkendorf wurden auch hier, auf dem kleinen Friedhof, begraben.

Die gewaltige alte Kiefer vor dem Kapelleneingang, die zur Weihnachtszeit mit unzähligen Strohsternen geschmückt war, stand trutzig in der frohlockenden Frühlingswärme inmitten eines frisch gemähten Rasenrondells, umgeben von symmetrisch angepflanzten Tagetes, und spendete den Kirchgängern großzügig Schatten vor der wärmenden Junisonne.

Auch für Marie war die Kapelle, neben ihrem Elternhaus und der Schule, der vertrauteste Ort ihrer Kindheit gewesen. Jetzt fanden sich vor dem Eingang kleine Gruppen von Frauen und Männern zu einem Schwatz zusammen. Marie kannte dieses Ritual. Sie sah sich nach ihrer Oma um, die ins Gespräch mit Gertrud Mertens vertieft war, und fragte sich gerade, wo es wohl weniger langweilig zugehen würde, bei ihrer Oma oder ihrer Mutter, die mit Mathilde Techtelmann und Franziska Heckerhoff zusammenstand, als wildes Schimpfen ihre Aufmerksamkeit erregte.

»Ach Gott«, sagte Mathilde, »der alte Gerhard hat wieder einen seiner Anfälle.«

Gerhard Mertens fuchtelte wild mit den Armen und redete wirres Zeug vom Satan, der in den Seelen der Menschen hause und sie zum Bösen verleite. Bisher hatte sich der alte Gerhard immer auf weinerliche Beschimpfungen beschränkt, an die man sich gewöhnt hatte und die man eher belächelte als ernst nahm. Heute war das zum ersten Mal anders.

Gerhard hatte Heini Techtelmann am Kragen gefasst, schüttelte ihn und schimpfte: »Du wirst auch in der Hölle enden, wie alle anderen Sünder! Ich weiß es, und der Herrgott weiß es!«

»Nu, nu, Gerhard, beruhig dich man wieder!« Heini versuchte, die vom Nikotin vergilbten Hände des Alten von seinem Hemdkragen zu lösen, während die anderen grinsend herumstanden. Aber Gerhard Mertens ließ sich nicht abwimmeln und wurde lauter.

»Der Herrgott weiß es! Ich sag es euch, und ich weiß es auch!«

Wilhelm Mertens kam Heini Techtelmann zu Hilfe. »Gerd, ist ja gut. Nun komm man nach Hause«, sagte er und klopfte seinem Bruder leicht auf die Schulter.

Gerhard beruhigte sich, sah Heini verwundert an und ließ ihn dann los. Wilhelm nahm den Arm seines Bruders und führte ihn zu Gertrud. Die anderen blickten betreten zum Himmel.

»Du nimmst ihm das ja nich übel, Heini?«, wandte sich Wilhelm noch einmal um.

»Ach, woher denn«, sagte Heini und rückte seinen Schlips zurecht.

Mathilde, seine Frau, war zutiefst schockiert. »Ja, was ist denn jetzt in den alten Gerhard gefahren? Das hat er ja noch nie gemacht! Ich dachte, er hätte sich wieder beruhigt.«

»Nee, nee«, meinte Hannelore Großenjohann, »hoffentlich wird das nicht noch schlimmer.«

»Jou«, hauchte Franziska Heckerhoff, »da kann man ja richtig Angst kriegen.«

Die Frauen trennten sich und gingen nachdenklich ihrer Wege, um das Sonntagsessen zuzubereiten. Wenn die Männer vom Frühschoppen nach Hause kamen, brauchten sie eine herzhafte Mahlzeit.

Marie begab sich zu ihrer Großmutter, die den kleinen Eklat wahrscheinlich zutiefst genossen hatte, nun aber endlich nach Hause wollte. Ihre Mutter hatte sich vom Vater bringen lassen und quetschte sich nun ebenfalls in Maries blauen VW-Käfer, der auf dem Klostergelände geparkt war.

Marie warf den Motor an und manövrierte geschickt aus der Parklücke, während die beiden anderen Frauen mürrisch vor sich hin starrten. Die eine, weil sie ihre Missbilligung nicht würde für sich behalten können, die andere in Erwartung der Missbilligung.

»Dein Mann hatte wohl wieder keine Zeit für die Messe, was?«, stichelte Oma Minna schnippisch. »Was das für einen Eindruck macht.«

»Hinnerk war gestern in der Stadt im evangelischen Gottesdienst«, sagte Hannelore.

»Ha«, sagte Oma Minna, »wer’s glaubt.«

»Oma, lass das«, sagte Marie scharf. Sie war müde und hatte keine Lust auf die ewige Streiterei der beiden.

»Was ist eigentlich mit dem Gerhard los?«, versuchte sie abzulenken. »Erst läuft er weg, und dann greift er Leute an.«

Über den Zwischenfall auf der Olsterwiese hatten weder ihr Vater noch Marie ein Wort verloren. Und falls Minna ihre Unterhaltung darüber belauscht hatte und Bescheid wusste, hatte sie wohl auch nichts erwähnt.

»Ja, das weiß der liebe Herrgott, was in den gefahren ist«, sagte Hannelore. »Jetzt dreht er völlig durch.«

Oma Minna sagte nichts, und Marie fragte sich, ob der alte Mertens wirklich so verrückt war, wie alle glaubten.

Sie hatte keine Vorstellung davon, wie berechtigt ihr Zweifel war.

Die Männer saßen wie gewöhnlich nach der Sonntagsmesse beim Frühschoppen in Bauer Techtelmanns Scheune, die in Ermangelung einer nahe gelegenen dörflichen Gastwirtschaft teilweise zu einer rustikalen Bar umfunktioniert worden war. Dicke Holzbohlen stützten die Theke, Wagenräder zierten die gekalkten Wände.

Techtelmanns Heini wusste, was er sich und seinem Ruf schuldig war. Er war einer der größten Bauern der Gegend. Sein Hof war um etwa zehn Morgen größer als der von Großenjohanns und Heckerhoffs. Deswegen konnte er vier Milchkühe mehr halten als seine Nachbarn und brauchte auch einen größeren Trecker, der über annähernd dreißig Pferdestärken mehr verfügte als die Modelle der Nachbarschaft.

»Jou.« August Heckerhoff blies Heini gerade kraftvoll die Überreste des letzten Zuges aus seiner Ernte 23 ins Gesicht und drückte die Kippe in dem übervollen Aschenbecher aus. »So eine Dummheit. Wie kann man sich denn einen neuen Taubenstall bauen, wenn die Scheune über den Heuballen zusammenfällt.«

Er schüttelte den Kopf über Bauer Jodokus Wilmesmeier, der sich erdreistete, die Pflege seiner Stallungen und – was noch schlimmer war – seiner Milchkühe zu vernachlässigen, und sich dafür den Luxus leistete, seinem Hobby, der Taubenzucht, zu frönen. »Und der Stall hätte auch ’n neuen Anstrich gebrauchen können.«

Jodokus Wilmesmeier konnte sich in diesem Fall nicht rechtfertigen, denn er war nicht anwesend. Eine Rückenverletzung, die er sich durch häufiges Tragen schwerer Kartoffelsäcke zugezogen hatte, zwang ihn von Zeit zu Zeit für mehrere Tage in den großen Ohrensessel vor dem Kohleofen in seinem Wohnzimmer, wo er mit seiner Krankheit und insbesondere mit seiner Langeweile haderte.

»Dat is aber auch wahr«, meinte Wilhelm Mertens, »wo hat der bloß das Geld her? Hat doch bloß acht Milchkühe, na und die Ferkel bringen ja auch nicht das meiste.«

Wilhelm Mertens musste es wissen. Er war zwar nie Landwirt gewesen, war aber der festen Überzeugung, dass er als pensionierter Gärtner genau wusste, wovon er redete.

»Na, das spart er doch, weil er seine Scheune nicht repariert. Dann könnte ich mir auch noch ’n Kamel oder so was anschaffen.«

Lautes Gelächter erscholl aus der Großbauernecke, die sich im Wesentlichen aus Heini Techtelmann, August Heckerhoff und Hinnerk Großenjohann rekrutierte. Wobei Hinnerk eingeheiratet hatte. Seine Frau war Erbin des Hofes, und er nur der Prinzgemahl auf dem Hof seiner Schwiegermutter Minna. Die hielt immer noch eisern den Daumen auf ihrem Vermögen. Zumal ihr Schwiegersohn in ihren Augen ein rechter Taugenichts war.

Das lag zum Teil auch daran, dass Hinnerk sich tatsächlich aus reinem Spaß an der Freud zwei braune Shetlandponys leistete, die den Kühen und sonstigem Nutzvieh das Futter wegfraßen. So jedenfalls sah das Oma Minna und wohl auch die meisten Nachbarn. Glücklicherweise war Hinnerk eine Frohnatur, die sich wenig darum scherte, was die anderen dachten. Das hielt ihn nicht davon ab, seine Ponys Elvis und Herribert bei schönem Wetter vor die kleine Kutsche zu spannen und mit ihnen nach Hermannsheide zur Genossenschaft zu traben, um Futter, Düngemittel oder sonstige Notwendigkeiten einzukaufen und so das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden.

Heini brachte die benebelte Aufmerksamkeit der mittlerweile vom Verzehr mehrerer Biere und ebenso vieler Schnäpse angeschlagenen Runde auf ihr immer wiederkehrendes Lieblingsthema: Wer würde beim diesjährigen Schützenfest der Gemeinde Hermannsheide, zu der auch der Flecken Birkendorf gehörte, den König abgeben? Am nächsten Sonntag war Vogelschießen, und man wollte doch gern jemanden aus der Birkendorfer Kompanie im Hofstaat haben.

»Brakenwerners Ferdi könnten wir ja überreden, der hat jedenfalls Geld genug, um das Freibier zu bezahlen. Is man bloß, dass der den Vogel nicht mal trifft, wenn man ihm den just vor die Nase halten würde.« Hinnerk Großenjohann, der langsam zu seiner Tagesform fand, erntete johlende Zustimmung, während er selbst den sechsten Korn kippte und sich schüttelte.

Die Luft wurde rauchiger, die verbale Geschmeidigkeit geringer, und immer öfter strebten leicht torkelnde Gestalten dem Ausgang zu, um am Misthaufen ihre Blasen zu entleeren.

Dieses Szenario wurde von Hannelore Großenjohann vervollkommnet, die, wie jeden Sonntag um Viertel nach zwölf, zu Techtelmanns Scheune kam, um ihren Hinnerk unter dem obligatorischen Protest seiner Trinkgenossen zum Mittagessen abzuholen.

»Na, Hannchen, hasse den Braten schon wieder gar?«, kicherte August Heckerhoff. Von seiner Zigarette fiel Asche auf seine Sonntagshose.

Hinnerk blinzelte mit schweren Lidern in die Richtung, aus der er vage die Stimme seiner Frau vernommen zu haben glaubte, und machte keinerlei Anstalten aufzustehen.

»Mensch Heini, gib mir mal noch ’n Bier ausm Kühlschrank«, murmelte er.

»Na gut«, sagte Hannelore, »ich schick Marie vorbei.«

Damit verließ sie die Scheune. Es war stets die gleiche Drohung, und sie hatte seltsamerweise stets eine ernüchternde Wirkung auf Hinnerk. Mit seiner Tochter wollte er sich wohl nicht streiten, denn er machte sich auf den Heimweg.

Marie und ihr jüngerer Bruder Andreas saßen mit Oma Minna bereits erwartungsvoll am Mittagstisch in der großen, überheizten Küche, wo noch auf dem alten Herd gekocht wurde, als Hinnerk leicht torkelnd hereinkam. Blitz, der behäbige alte Bernhardiner, der wie immer während der Mahlzeiten unter dem Tisch lag und damit den Fußraum der Familie erheblich einschränkte, erhob sich schwerfällig und begrüßte Hinnerk an der Küchentür mit wedelndem Schwanz. Hannelore machte sich am Suppentopf zu schaffen. Marie wusste, dass sie nicht am Tisch sitzen wollte, wenn Oma Minna zu ihrer obligatorischen Tirade ansetzte. Die ließ denn auch nicht lange auf sich warten.

»Wenn das der Anton erleben tät, dass seine einzige Tochter mit so einem Subjekt daherkommt, der nix hat, nix kann und auch nix tut, außer Haus und Hof anderer Leute zu versaufen, mein Gott, er tät sich im Grabe umdrehen.« Sie bekreuzigte sich kopfschüttelnd, griff dann mit ihren knotigen Händen zum Löffel und klopfte damit auf den Holztisch.

»Lot’n doch«, raunte Hinnerk ungerührt und ließ sich auf seinen Platz an der Kopfseite des Tisches fallen, den früher Hannelores Vater, Bauer Anton Altenbendix, mit schweigsamer Starrköpfigkeit okkupiert hatte. Nach seinem mysteriösen Tod vor annähernd zwanzig Jahren – es wurde von Selbstmord gemunkelt, aber Oma Minna reagierte furchtbar wütend, wenn man sie darauf ansprach – rückte der ›faule Hinnerk‹ an seine Stelle und damit gleichzeitig seiner resoluten Schwiegermutter auf die Pelle, die jedoch von ihrem angestammten Platz zur Rechten ihres guten Anton – Gott hab ihn selig – kein Jota weichen wollte. So machten sich die beiden seit fast zwei Jahrzehnten mit bockigem Vergnügen das Leben schwer.

Marie plante seit einem halben Jahr, mit ihrer Freundin Judith und deren Freund Christian in eine WG zu ziehen. Sie hatte nur keine Ahnung, wie sie das ihrer Mutter beibringen sollte, die immer noch der Meinung war, dass ein junges Mädchen so lange bei den Eltern zu wohnen hatte, bis es heiratete.

»Und dann auch noch in eine Kommune!«, würde ihre Mutter sagen. So wurden Wohngemeinschaften in ihrer Elterngeneration genannt, wo – das wussten doch alle – jede mit jedem, na ja …

Und erst ihre Oma, die sich schon darüber mokierte, dass man sich mit Leuten aufhielt, die ihrem Kind einen so unchristlichen Namen gaben: Judith! Kein Zweifel, es würde ein ziemlicher Schock werden für die beiden Frauen. Ihr Vater, da war sich Marie sicher, würde bestimmt gelassener reagieren.

Marie warf ihrem Bruder einen Blick zu. Der hatte offensichtlich die Messe heute Morgen geschwänzt und schien am Tisch einzuschlafen. Hatte wohl wieder eine schlimme Nacht hinter sich. Jetzt, wo das Vogelschießen vor der Tür stand, gab es im Schützenverein eine Menge vorzubereiten, und da brauchte es hin und wieder eine Stärkung aus nahrhaftem Hopfen und Malz, die mit Apfelkorn versüßt wurde.

Sie brachten das Sonntagsessen, bestehend aus Kartoffeln, Nackenbraten, Erbsen- und Möhrengemüse und Rhabarberkompott, wie immer stillschweigend hinter sich. Die einen wollten nicht reden – die anderen konnten nicht. Marie half ihrer Mutter bei der Küchenarbeit und begab sich dann an ihren Schreibtisch, um sich auf eine Klausur vorzubereiten. Die männlichen Familienmitglieder hatten sich schlafen gelegt, bevor am frühen Nachmittag dieses warmen Frühlingstages das Heu gewendet werden musste.

Im Nachbarhaus lag Techtelmanns Heini, seinen Strohhut auf dem Gesicht, schnarchend auf der langen Küchenbank, während seine Schwester Elsbeth die Reste des sonntäglichen Schmorbratens und der Suppe in den Keller brachte, und seine Frau – beide Handballen fest auf ein Stück Schmirgelpapier gepresst – die große Herdplatte blank scheuerte. Josef, der älteste Sohn und Erbe vom Techtelmannhof, war gleich nach dem Mittagessen davongefahren, der jüngere Sohn, Johannes, saß wie immer in der Wohnstube über seinen Autozeitschriften, und Anna, mit neunzehn Jahren das jüngste Techtelmann-Kind, besorgte den Abwasch.

Tante Elsbeth hinkte schweratmend zur Küche herein und ließ sich auf dem durchgesessenen Sofa neben dem Herd nieder, das sie – zu Mathildes Missfallen – nicht hergeben wollte, weil es, wie sie sagte, ein altes Erbstück ihrer Mutter sei. Elsbeths Starrsinn beruhte aber weniger auf Nostalgie als vielmehr auf dem Vergnügen, ihre Schwägerin ärgern zu können.

»Die sollte sich was schämen«, führte Elsbeth das Gespräch vom Mittagessen fort. Die Rede war von der hübschen Nachbarstochter Adelheid Heckerhoff. »Kann sich freuen, dass Pater Jonas sie nicht gesehen hat, mit den roten Backen. Und Lippenstift hatte sie aufgelegt. Muss man sich denn so auftakeln für die Kirche?«

Elsbeth machte eine Pause und blickte versonnen auf die fast verblühten Rhododendren vor dem Fenster.

»Das ist sowieso ein komisches Mädchen. Mit der stimmt irgendwas nicht, denkt an meine Worte. Aber was soll man von einem Heuerlingskind wie Franziska auch anderes erwarten? ›Wenn van Scheitpott’n Brotpott wet, dann stinkete‹, das hat unser Omma früher schon gesagt, und das stimmt auch. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.«

»Ja, sie ist eben übrig geblieben, die Adelheid, eine alte Jungfer«, sagte Mathilde, die in Bezug auf die Fehlerhaftigkeit der Nachbarsfrauen meistens mit ihrer Schwägerin einer Meinung war. »Und die heiratet auch keiner mehr, mit über dreißig.«

Mit dieser Äußerung kam Mathilde bei ihrer Schwägerin nicht so gut an. Auf der Suche nach einem anderen Thema fiel deren Blick auf ihren Bruder, der unschuldig auf der Küchenbank vor sich hin schnarchte. Elsbeth kniff die Augen zusammen.

»Da liegt er«, schnaubte sie, »und ruht sich dick und fett auf meinem Erbe aus!«