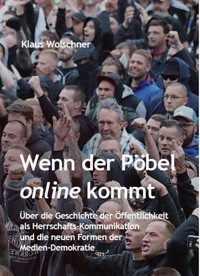

Wenn der Pöbel online kommt: Über die Geschichte der Öffentlichkeit als Herrschafts-Kommunikation und die neuen Formen der Medien-Demokratie E-Book

Klaus Wolschner

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich Hoffnungen auf mehr Demokratie – "Verbändedemokratie", "Fernsehdemokratie" oder von zivilge-sellschaftlichen Bürgerinitiativen begleitete "plebiszitäre Demokratie". Mit den sozialen Netzwerken tritt der Pöbel nun unorganisiert in die Öffentlichkeit. Und die Institutionen der "Mediokratie", die bisher die Meinung des Volkes verwaltet haben, sind ratlos. Das Modewort "Populismus" bezeichnet diese Ratlosigkeit. Menschen können sich dank der neuen Medien artikulieren, die man früher nicht wahrnehmen musste. Wer heute angewidert von "Populismus" redet, will mit denen nicht reden. Der räsonierende aufgeklärte Bürger redete im 19. Jahrhundert mit dem Pöbel schließlich auch nicht. Die aktuelle Verwendung des Wortes "Populismus" kennzeichnet eine Epoche der Kommunikationsgeschichte, in der der "Pöbel" nicht nur in Kneipen oder auf der Straße mitreden kann, sondern "online"-öffentlich. Wo die traditionellen Empfänger politischer Botschaften sich umfassend in-formieren und selbst "senden" können, schwindet natürlicherweise das Vertrauen in die politischen Führer, denen die "Masse" früher kommunikativ ausgeliefert war. Und wenn die politischen Führer die Stimmungen im "Pöbel" nicht bedienen, wenn sie keine Antworten geben können auf die aufgeworfenen Fragen, orientiert sich der "Pöbel" neu.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Wolschner

Wenn der Pöbel online kommt

Über die Geschichte der Öffentlichkeit als Herrschafts-Kommunikation und die neuen Formen der Medien-Demokratie

Bremen/Wien im Mai 2020 / 2025

Inhalt:I - Populismus – was nun? Populismus gegen die demokratische Republik Neue Medien, Krise der Demokratie?

II - Der kapitalistische SozialcharakterDas moderne „Ich“ ohne „Wir“ Digitale Realität Identitätsbildung in einer Welt der Moden und Marken

III - Populäre Herrschafts-Kommunikation und die Eliten-Kommunikation der Aufklärung„Immer grollt und murrt das Volk gegen den Staat“ Die Französische Revolution als Medienereignis Die Erfindung der Nation Die amerikanische Zivilreligion

IV - Massenpresse und DemokratieKurzer Blick auf das lange 19. JahrhundertZwischen „Pöbel“ und Zivilgesellschaft Das Medium Film und die Phantasie der Masse Demokratiekritik nach dem Nationalsozialismus Politik und Medien in der Fernsehgesellschaft„Mehr Demokratie wagen“Das kurze Zeitalter der „Mediokratie“

V - Politische Öffentlichkeit im Zeitalter des InternetsKommunikation ohne soziale Kontrolle Digitale Netz-KommunikationFür eine demokratische MedienkulturDie politische Bühne in der digitalen GesellschaftLiteraturhinweise

Einleitende Vorbemerkungen

„Der Esel will Schläge haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein. Das wusste Gott wohl, drum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand.“

Martin Luther, Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, 1525

Alle Versuche, Populismus als Ideologie begreifen und zu definieren, scheitern an der Vielfalt der Erscheinungsformen. Es gibt den historischen „Populismus“ in den USA des 19. Jahrhunderts und im Frankreich der 1950er Jahre, es gibt lateinamerikanischen Populismus, Populismus in den postkommunistischen osteuropäischen Gesellschaften, neuerdings vor allem ausländerfeindlichen westeuropäischen Populismus. Populismus ist nicht eine spezielle Ideologie, sondern eine Kommunikations-Strategie. Das Neue am modernen Populismus ist, dass es Populismus nicht auf populistische Führer angewiesen ist, sondern dass ein Populismus von unten dank der digitalen sozialen Medien alltäglich ein wesentlicher Teil der Öffentlichkeit ist.

Wenn man die vormoderne Geschichte politischer Herrschaftskommunikation und die Geschichte sozialer Protestkommunikation nach Anzeichen von Populismus befragt, zeigt sich schnell: Es klang fast alles „populistisch“. Was tat der jüdische Wanderprediger Jesus „von Nazareth“ anderes, wenn er gegen die Eliten seiner Zeit polemisierte und das Volk mit dem Versprechen des „Königreiches Davids“ lockte, ihm nachzufolgen? Reformatoren wie Jan Hus oder Martin Luther, der Bauernführer Thomas Münzer – waren sie keine „Populisten“? Oder Cäsar, Napoleon, Lenin – sie alle waren Populisten an der Macht.

Das meiste von dem, was heute in Definitionen des „Populismus“ als typische Kennzeichen aufgelistet wird – die Diffamierung der bösen Eliten im Namen des guten Volkes, die Beschwörung einer apokalyptischen Katastrophe, das Versprechen einer harmonischen Endzeit, die das gute alte wiederherstellt und gleichzeitig - ganz neu – alle glücklich machen soll – das gab es in früheren Epochen genauso. Wer mit den Kriterien des modernen Populismus frühere Hunger-Revolten oder auch die Arbeiterbewegung analysiert, kommt zu dem Schluss, dass damals sogar mehr Populismus war als heute.

Bevor „das Volk“ als ein verfassungsmäßiges Subjekt geadelt wurde, hatten die aufgeklärten Eliten dafür den Begriff des „Pöbels“. Bauernrevolten, Weberaufstände, Maschinenstürmer und alle möglichen Formen antimodernistischer Kämpfe begleiten auch die Geschichte „vernünftiger“ Herrschaft wie ein Schatten.

Wer die Proklamationen und Dokumente dieser Revolten liest, findet eine Mischung von Interessensbekundungen, eschatologischen Heils-Botschaften und Verschwörungstheorien über die Bösartigkeiten der Eliten. Das schärfste denkbare Urteil bestand oft in der Feststellung, Satan persönlich sei am Werk. Purer „Populismus“, könnte man heute sagen.

Die Eliten revanchierten sich mit der Denkfigur, die einfachen Menschen benähmen sich wie die Tiere. „Pöbelvolk“ sagte Luther bisweilen mit dem ihm eigenen Talent zur sprachlichen Verdeutlichung. Für den Philosophen Gottfried Wilhelm Hegel gab es unter der Überschrift „Die bürgerliche Gesellschaft“ für den „Pöbel“ vor allem die Polizei.

Und dann bekam der „Pöbel“ (*) in Deutschland 1918 Stimmrecht, der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte darauf bestanden. In der Weimarer Zeit ging das schief, Wirtschaftskrisen erschütterten das Vertrauen in das „System“, das Herrschaft über Wahlrecht legitimieren sollte. Die Visionen von „national“ und „sozial“ verlockten die Massen und für diese großen Ideen war mancher deutsche Mann bereit, auch große Verbrechen zu begehen.

In der Bundesrepublik durfte das kaum entnazifizierte Volk wieder wählen, das Wirtschaftswunder integrierte es. Die demokratischen Parteien bekamen die Zustimmung des Volkes in Paketen zuverlässiger „Stammwähler“.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich Hoffnungen auf mehr Demokratie – „Verbändedemokratie“, „Fernsehdemokratie“ oder von zivilgesellschaftlichen Bürgerinitiativen begleitete „plebiszitäre Demokratie“.

Mit den sozialen Netzwerken tritt der Pöbel nun „unredigiert“, unzensiert und unbegleitet von Eliten in die Öffentlichkeit. Und die Institutionen der „Mediokratie“, die bisher die Meinung des Volkes verwaltet haben, sind ratlos.

Das Modewort „Populismus“ bezeichnet diese Ratlosigkeit. Menschen können sich dank der neuen Medien artikulieren, die man früher nicht ernst nehmen musste. Wer heute angewidert von „Populismus“ redet, will mit denen im Grunde nicht reden. Der räsonierende aufgeklärte Bürger redete im 19. Jahrhundert mit dem Pöbel schließlich auch nicht.

Die aktuelle Verwendung des Wortes „Populismus“ kennzeichnet eine Epoche der Kommunikationsgeschichte, in der der „Pöbel“ nicht nur in Kneipen oder auf der Straße mitreden kann, sondern „online“-öffentlich. „Populistisch“ reden nicht nur die Eliten, wenn sie die Unterstützung des Volkes suchen. Populistisch redet das Volk.

Die Verwendung des Schimpfwortes „Populismus“ ist oft selbst populistisch, hat Ralf Dahrendorf schon 2003 festgestellt. Zum Verständnis der neuen Herausforderungen der Demokratie trägt es nicht bei. Die „Populisten“ sprechen dem „kleinen

Mann“ aus dem Herzen, der aufbegehrt und nicht länger nur treuer Untertan, Stammwähler, kalkulierbares Gewerkschaftsmitglied oder als gläubiger Anhänger dem Staate geben will, was des Staates ist. Die Menschen begnügen sich nicht mit ihrer Rolle als „Empfänger“ politischer Kommunikation, sie nutzen die neuen medialen Möglichkeiten und „senden“ selbst. Wenn die traditionellen Empfänger politischer Botschaften sich umfassend informieren und selbst „senden“ können, schwindet natürlicherweise das Vertrauen in die politischen „Führer“, denen die „Masse“ früher kommunikativ ausgeliefert war. Und wenn die alten politischen Führer die Stimmungen im „Pöbel“ nicht bedienen, wenn sie keine Antworten geben können auf die aufgeworfenen Fragen, orientiert sich der „Pöbel“ an neuen „Führern“.

Unter der Fahne der Liberalisierung weiter Bereiche der Lebenskultur und im Zuge der kulturellen wie wirtschaftspolitischen Globalisierung hat sich der gesellschaftliche Reichtum vermehrt. Es gibt kaum noch klassische Hungerrevolten, nur noch den „Hunger nach mehr“ – vor allem aber gibt es „Hungerrevolten“ nach Orientierung. Die aufgeklärten Eliten haben die alten religiösen, nationalen und geschlechterpolitischen geistigen Ordnungen „dekonstruiert“, die Frauen für gleichberechtigt erklärt und Gott für tot, die nationale Gemeinschaft zur imaginierten Illusion. Geistige, moralische und gesellschaftliche Weltbilder verlieren ihre beruhigende Funktion und setzen ein flexibles, heimatloses, bindungsloses und nacktes Individuum frei. Es ist, als würde sich – nach einer Metapher von Elisabeth Noelle-Neumann - die alte „soziale Haut“ der Gesellschaft auflösen. Große Verunsicherungen prägen den Beginn des 21. Jahrhunderts prägen. Es soll keine unbezweifelbare Wahrheit mehr geben, sondern nur noch Überzeugungen von Mehrheiten und Minderheiten? Angesichts dieser tiefgreifenden kulturellen Krise erscheinen die patriarchalischen, nationalen und religiös motivierten Reaktionen doch vergleichsweise harmlos.

Seit Helmut Dubiel im Jahre 1985 in der Zeitschrift Merkur (Heft 438) das Stichwort vom „Gespenst“ des Populismus ausgegeben hat, macht es Karriere. Aber das weiß jedes Kind: Gespenster gibt es nicht, Gespenster sind eingebildete Wesen, aber es sind signifikante Einbildungen. Was heute mit dem Modewort „Populismus“ bezeichnet wird, ist ein Phantom. Menschen, die man früher nicht „öffentlich“ wahrnehmen musste, können sich dank der neuen Medien artikulieren und nehmen aktiv teil an der Öffentlichkeit. Das ist das Geheimnis der populistischen Kommunikation: Was früher im Kampf um die Lufthoheit am Stammtisch gesagt wurde, wird im 21. Jahrhundert weltweit online verbreitet. Gern wird versucht, diesen oder jenen „Populismus“ als Ideologie, als falsches Bewusstsein über große komplexe Zusammenhänge zu begreifen. Diese Versuche, das Phänomen mit einer klaren Definition zu nageln, scheitern daran, dass jede Ideologie, jedes Weltbild, jede politische Überzeugung mehr oder weniger populistisch verbreitet werden kann. „Populismus“ ist nicht eine besondere Ideologie, sondern die Kommunikationsform von Ideologien.

Was ist an die Stelle der transzendenten Wahrheiten getreten? Die verwaisten Plätze im Reich der mentalen Fiktionen füllt die Vergnügungs- und Spiele-Industrie aus. Da können Menschen noch phantastische Geschichten erleben. Da gibt es noch echte Männer, die die Puppen tanzen lassen. Da gibt es den Kampf des Bösen gegen das Gute. Da gibt es Verschwörungen, die echte Helden erfordern, die kämpfen müssen und auch dann als Sieger hervorgehen, wenn sie sich vorher opfern mussten. Die alten Mythen, die uns die Vernunft im wirklichen Leben verbietet, leben in den mentalen Fiktionen der Unterhaltung fort. Die Versuchung ist groß, mit den Mustern der mentalen Fiktionen der Unterhaltungsindustrie die reale Welt wahr-zu-nehmen.

Die Teilnahme am politischen Geschehen im Sinne einer engagierten „Zivilgesellschaft“ war die Sache einer Minderheit, als man noch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auf die Straße gehen musste, um in einer Demonstration sein politisches Engagement unter Beweis zu stellen. Seitdem ein Klick an der richtigen Stelle genügt, ist die Zahl der politisch „aktiven“ Subjekte sprunghaft gestiegen. Aber die Welt, in der sich diese digital Aktiven orientieren müssen und Stellung nehmen wollen, ist nicht weniger komplex geworden, im Gegenteil.

Die Digitalisierung erfasst zudem immer mehr Bereiche des Welt-Wissens und beamt uns in ein „globales Dorf“, sie schafft eine „digitale Realität“, die den Mesokosmos des „gesunden Menschenverstandes“ überschreitet. Neue Subjekte mischen in der Menschengeschichte mit: Nicht nur „die Märkte“ und die statistischen Wahrheiten spielen eine übermächtige Rolle, sondern neuerdings auch intelligente Roboter und programmierte Algorithmen. Die digitale Realität ist voller Phänomene, die gespenstisch aussehen.

Das Schimpfwort „Populismus“ bezeichnet die volkstümlichen Formen eines politischen Bewusstseins, das nicht der Aufklärung verpflichtet ist. Die moderne partizipative Demokratie bietet wenig geistige Heimat und verlangt viel Nüchternheit, Emotionslosigkeit und Vernunft von der Masse der Bevölkerung. Neu ist, dass „Demokratie“ mit der Erwartung verbunden ist, alle müssten über großes politisches Wissen verfügen und eigenverantwortlich am „herrschaftsfreien Dialog“ zur politischen Meinungsbildung teilnehmen.

In der Wählerschaft der demokratischen Parteien finden die Demokratie-Forscher für die 1920er oder die 1950er Jahre weit mehr populistische Kommunikation als heute, wenn sie genauer hinschauen. Nicht dass neue politische Parteien sie ansprechen, ist erklärungsbedürftig, sondern dass die etablierten „alten“ politischen Parteien die Menschen immer weniger binden können.

In der auf Wahlergebnisse fixierten politischen Diskussion geht es oft um die Frage, ob mit einer Prise Rechtspopulismus oder Linkspopulismus das Wahlvolk wieder etwas mehr erreicht werden kann. Entscheidender ist, wie alle in der Gesellschaft vorhandenen Strömungen in den demokratischen politischen Dialog eingebunden werden können und welche digitalen kommunikativen Plattformen für diesen Dialog entstehen, wenn die alte Medienstruktur der Papier-Zeitungen und des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgedient hat.

Populistische Kommunikationsformen schlicht auszugrenzen, würde einem totalitären Denken in rechtem oder linkem Gewand entsprechen. Die Rhetorik des „Nazis raus“ will den Rechtspopulismus ausbürgern. Nach demselben Muster reden Rechtspopulisten um Björn Höcke davon, dass „wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.“ Totalitäres Denken ist anti-demokratisch, „rechts“ wie „links“.

Die digitalen Kommunikationstechniken bieten ein Rederecht „für alle“. Die sozialen Netze sind Teil der demokratischen politischen Öffentlichkeit geworden. Ob die alten Eliten das wollen oder nicht – die sozialen Kontrollmechanismen der „mediokratischen“ Öffentlichkeitsform greifen nicht mehr. Die neuen Medien bieten Kommunikation ohne Sozialkontrolle durch die alten Eliten und sind Teil der „politischen Bühne“ geworden, auf der in einer pluralistischen Gesellschaft die Verhandlungen über die erforderlichen Kompromisse stattfinden (müssen).

Bedroht die moderne populistische Kommunikation die Demokratie? Oder ist er nur der Geburtshelfer einer neuen Form? Das ist die Frage, der dieses Buch nachgehen will. Geschichte der Demokratie und Geschichte der Kommunikations-Medien waren immer schon verzahnt, da lassen sich Zusammenhänge studieren, die die bisherige Entwicklungen zu erklären vermögen. Immerhin.

„Demokratie“ ist keine Lösung, sondern drückt den Anspruch aus, beteiligt zu werden. Das „demos“ im Begriff Demokratie weist daraufhin, dass das Volk irgendwie beteiligt ist an der Herrschaft. Aber wer ist „das Volk“? Im klassischen Athen war das „Volk“ ein kleines. Platon hat davor gewarnt, dass das Volk auf den Tribünen aus der Demokratie eine „Theatrokratie“ machen könnte.

Die weißen Männer, die die „Vereinigten Staaten von Amerika“ gründeten, verstanden Demokratie als repräsentative Demokratie, deren Mechanismen Frauen und Schwarze ausschließen sollten und auch die Besitzlosen, die in Verdacht waren, nur „Krawallsouveränität“ zu verlangen.

In der Französischen Revolution hat die Welt gelernt, dass „Herrschaft des Volkes“ auch Terror bedeuten kann. Wenn Robespierre eine Arena für 12.000 Menschen rund um die Nationalversammlung plante, zeigt das die Grenzen der mündlichen Kommunikation für die politische Öffentlichkeit.

Der englische Philosoph John Locke und der französische Staatstheoretiker Charles Baron de Montesquieu haben dem im 17. Jahrhundert vorherrschenden Absolutismus das Prinzip der Gewaltenteilung entgegengestellt, das ihnen aus der aristokratischen römischen Republik bekannt war. Gewaltenteilung sollte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die alten Besitzverhältnisse vor sozialistischen Mehrheiten schützen, als die „Demokratie“ plötzlich für alle galt und das Wahlrecht Besitzlose, Frauen und Farbige gleichberechtigt einschloss. In der demokratischen Republik sollte die Gesellschaft lernen, mit ihren Konflikten umzugehen und jeweils neue Kompromisse auf Zeit zu finden. In den Massendemokratien des 20. Jahrhunderts konnte das Volk nicht als „anwesendes Volk“ seine Angelegenheiten beraten. Öffentlichkeit für die Massen wurde durch Massenmedien hergestellt, gesteuert von akademisch gebildeten Eliten. Die Auswahl der Repräsentanten im „Reichstag“ wurde durch die Institution von „Parteien“ auf wenige Alternativen begrenzt. „Plebiszitäre Führerdemokratie“ nannte Max Weber das 1921 – es war die Realität der Demokratie am Beginn der Weimarer Republik. Das Volk wählte seine Führer, konkurrierende politische Eliten müssen sich zur Wahl stellen. „Herrschaft“ des Volkes beschränkte sich darauf, über die jeweiligen verfügbaren Medien – über Zeitungen, Radio, Fernsehen - zu verfolgen, wie die Führer regieren und wie die Repräsentanten auf der Bühne des Parlaments diskutieren. Nach rund 1.460 Tagen des Beobachtens fand dann ein Tag der Wahl statt, an dem die Wahlberechtigten per Stimmzettel neu über die Mehrheitsverhältnisse der Fraktionen entschieden. Für dieses Modell der demokratischen Republik muss die Ausübung der politischen Macht „transparent“ für das Wahlvolk sein und einigermaßen „öffentlich“. Deswegen ist es entscheidend, dass die Diskussionen auf der parlamentarischen Bühne nicht nur in Parteizeitungen als Selbstdarstellung der jeweiligen Fraktionen kommuniziert werden, sondern zusätzlich über kritische Berichte professioneller journalistischer gatekeeper-Beobachter.

Die Entwicklung der Kommunikationsmedien hat dazu geführt, dass das einfache Wahlvolk sehr viel mehr über den politischen Prozess erfahren konnte und mitdiskutieren wollte. Durch die Praxis der Meinungsumfragen erfahren gleichzeitig die Politiker, wie „das Volk“ über einzelne Fragen der Politik denkt.

Die informierten Bürger entwickelten schließlich den Anspruch, über spontan gebildete „Bürgerinitiativen“ und „Volksbegehren“ mitzubestimmen. Es tauchten „Schatten-Eliten“ auf, politisch gebildete Aktivisten der Zivilgesellschaft, die Bürgerinitiativen gründen und Petitionen formulieren konnten. Sie drängten nicht nur in die Leserbriefspalten, sondern inszenieren sich selbst als Anlässe für Berichterstattung. Die Vertreter der Bürgerinitiativen sitzen neben den Experten und den gewählten politischen Repräsentanten gleichberechtigt in den Talkshows, die deutlich mehr Aufmerksamkeit erregen und mehr Aktualität versprechen als Parlamentssitzungen. Das ist „partizipative Demokratie“. Bei diesen Bezeichnungen wird jeweils der Zusatz „Republik“ verschluckt, obwohl insbesondere die Forderung nach „Partizipation“ zwischen den Wahlterminen nur Sinn macht, weil das Volk durch Repräsentanten „herrscht“ – also in Form einer „partizipativen Republik“.

Die Internet-Kommunikation erweitert den Anspruch auf Mitsprache auf alle, die ein Smartphone besitzen. Die Kultur der neuen „sozialen“ Medien schafft neue quantitative und qualitative Mitsprache-Ansprüche, sie bedroht gleichzeitig die Finanzierungsgrundlagen des professionellen Zeitungs-Journalismus. Unter dem Slogan der „Lügenpresse“ gibt es ausdrücklichen Widerstand gegen diese Kontrollfunktion der professionellen Medienelite.

Kann man Prognosen über die Zukunft der Demokratie formulieren? Ein leichtfertiges Unterfangen, insbesondere wenn man über den westlichen Tellerrand hinausblickt. An der nächsten Wende der Geschichte können sich Prognosen blamieren.

Klaus Wolschner, im Oktober 2021

I Populismus – was soll das sein?

Was meint das Schlagwort des „Populismus“, wenn es mehr bedeuten soll als die Diskreditierung populärer Erfolge der anderen? Geht es um mehr als eine Stilfrage? Geht es um mehr als ein Wort dafür, dass die politischen Eliten sich angewidert abwenden und das alte Lied: „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ singen, wenn einfache Leute mit Stammtisch-Parolen mehr Resonanz erfahren als die Ideen der etablierten „think tanks“?

Im öffentlichen Diskurs werden zum Beginn des 21. Jahrhunderts sehr unterschiedlicher Phänomene unter den Kampfbegriff des „Populismus“ subsumiert: In Deutschland die Initiative „Pegida“ und die Alternative für Deutschland (AfD). „Podemos“ in Spanien oder die „Fünf Sterne“-Bewegung in Italien geben sich links und populistisch. Von den Niederlanden bis Kärnten, Venezuela bis Griechenland, von Italien bis Polen - kein Land scheint davon „verschont“. Das Wort soll Denk- und Kommunikationsformen markieren, die sich gegen die tradierten Muster, wie „rechte“ oder „linke“ Bewegungen zu sein haben, sperren. Da positioniert sich das „Volk“ pauschal gegen „die da oben“ – und respektiert nicht, was im europäisch-amerikanischen Fortschritts-Diskurs immer als zivilisiert und vernünftig galt.

Charakteristisch ist für den „Populismus“ ein politisches Selbstverständnis, das es einen „allgemeinen Volkswillen“ in der Tradition von Rousseaus „volonté genérale“ unterstellt und nach demdas „reine Volk“ sich gegen „korrupte Eliten“ mobilisiert, so der Politikwissenschaftler Cas Mudde. Damit steht der aktuelle Populismus in der Tradition revolutionärer Volksbewegungen, in denen eine kollektive Identität durch die holzschnittartige Abgrenzung von einem bösartigen Feind hergestellt wurde. Demokratie wird „populistisch“ mit schlichter Volksherrschaft übersetzt, das Volk will seinen Willen unmittelbar durchsetzen. Gleichzeitig haben diktatorische Machthaber sich immer schon „populistischer“ Methoden bedient, um ihre Legitimation direkt – ggf. unter Umgehung der Eliten – „direkt“ vom Volk erneuern zu lassen.

Auffallend ist, dass es in den neuen populistischen Bewegungen weitgehend gar nicht um konkrete Interessen geht, die kompromissfähig und verhandelbar wären. Wenn die „Patriotischen Europäer“ der Pegida sich „gegen die Islamisierung des Abendlandes“ aussprechen, dann bringen sie zum Ausdruck, dass ihnen die ganze Richtung nicht passt. Ärgerlich für die linksliberalen Intellektuellen, die nach den 1968er Jahren das öffentliche Leben zunehmend bestimmen konnten, ist die Erfahrung, dass sie vom „Volk“ nicht mehr als Meinungsführer betrachtet werden. Der Rechtspopulismus könnte in einigen europäischen Kulturen als Ausdruck des Scheiterns der „68er“ interpretiert werden, wobei die populistischen Bewegungen auch antiautoritäre Motive aufgreifen. Im Unterschied zu klassischen populistischen Bewegungen können sie gelegentlich ohne „Führer“ auskommen und vernetzten sich „von unten“.

Populisten unterscheiden die Welt in „gut“ und „böse“, Populisten konstruieren das „Volk“ als ethnische Identität gegen Machenschaften der Eliten, Populisten verwenden eine Rhetorik von Krise und Niedergang, Populisten sehen die traditionellen Werte (Heimat, Familie) bedroht, Populisten bedienen die Aufmerksamkeitsmuster der Medien (Personalisierung, Skandalisierung, Banalisierung). Nach solchen Merkmalen wäre „populistische“ Kommunikation geradezu das politische Kleingeld in der Demokratie, es gibt keine politische Partei, die ganz ohne auskommt. Die Aufmerksamkeit des Publikums reicht nur in seltenen Fällen, um Sachverhalte der Politik in ihrer vollen Komplexität nachvollziehen zu können. Die Zumutung der pluralistischen Demokratie, zu der die Unterstellung gehört, dass auch für die Gegenmeinung gute Gründe sprechen könnten, wird auch im Meinungskampf der demokratischen Parteien selten respektiert. Und bekanntlich merken sich die Wahlbürger politisch kontroverse Positionen vor allem dann besonders gut, wenn sie im Rollenspiel von Gut und Böse personalisiert erscheinen.

Gemeinsam ist den verschiedenen Formen des Populismus ein ausgeprägter Traum von Unmittelbarkeit und Nähe, von Direktheit und Transparenz, die Rückbesinnung auf Metaphern der „Herkunft“, des „Natürlichen“, des „Ur-sprungs“. Solange Populisten in der Minderheit sind, respektieren sie den in demokratische Verfahren festgestellten „Volkswillen“ nicht mit der Begründung, die politischen Eliten würden die öffentliche Meinung mithilfe einer „Lügenpresse“ beherrschen im Sinne einer „Meinungsdiktatur“.

Populisten sorgen sich um das Gemeinwohl, dessen Definition sie nicht dem Votum der Wähler überlassen wollen: Der Appell an „das Volk“ unterstellt, dass es einen „eigentlichen“ Volkswillen gebe, der nicht unbedingt dem Ergebnis demokratischer Verfahren entspricht. Populisten beharren auf einer emotionalen Dimension der Volksgemeinschaft, die etwas ganz anderes ist als das abstrakte Volk, das eigentlich nur die Legitimation abgeben soll für die Fraktionen der politischen Eliten.

Die demokratischen Eliten schlagen erbarmungslos zurück: Nicht einmal auf dem „Markt der Möglichkeiten“ des Evangelischen Kirchentages dürfen Populisten ihre Stände aufbauen. Wer an dem Tisch des gepflegten herrschaftsfreien Diskurses einen Platz beanspruchen will, sollte sich vorher die Fingernägel schneiden. Der Darmstädter Politikwissenschaftler und Populismus-Experte Prof. Dirk Jörke empfiehlt ernsthaft, nur Populisten in Zeitungs-Interviews zu Wort kommen zu lassen, von denen keine schrillen Töne zu erwarten sind. Prof. Dr. Samuel Salzborn von der Georg-August-Universität Göttingen formulierte 2016 auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung: „Demokratie muss, um ihrer selbst willen, diese Forderungen konsequent ausgrenzen … Wer solche Positionen auf öffentliche Podien wie Fernseh-Talkshows hebt, trägt nicht zu mehr Pluralismus bei, sondern dazu, dass diejenigen, die diesen Pluralismus abschaffen wollen, auch noch mit seinen Mitteln gegen ihn kämpfen können.“

Die Suche nach den Ursachen des modernen Populismus

Als Erklärung für den verbreiteten populistischen Unwillen wird auf eine zunehmend (alternativlose) technokratische Formulierung von Politik hingewiesen, die einen offen ausgetragenen politischen Streit über die verhandelte Sache auszuschließen scheint. Das war allerdings immer schon eine Strategie im politischen Meinungsstreit. Mit dem Hinweis auf strukturelle Zwänge werden Entscheidungsspielräume kaschiert, aber in der Wirklichkeit sind Entscheidungsspielräume und Handlungszwänge immer eng verwoben. Sicherlich begrenzt die Globalisierung des Marktgeschehens, das unter der Fahne der „Liberalisierung“ in seiner Logik möglichst wenig eingeschränkt werden soll, den Entscheidungsspielraum nationaler Akteure der Politik. Natürlich stecken hinter der Politik der Liberalisierung Akteure, die sich dann gern als „Opfer“ der Eigenlogik der Märkte darstellen. Das Beispiel des Internets zeigt, dass die nationalen Kontrollmöglichkeiten scheinbar zwingender globaler Techniken doch groß sind, jedenfalls da, wo ein autoritärer Nationalstaat keine Rücksicht auf liberale Grundsätze nehmen muss.

Tatsächlich ist der veröffentlichte Diskurs über Politik in der Ära der Fernsehgesellschaft im 20. Jahrhundert transparenter und komplexer geworden. Und die Bilder geben der Botschaft, die sie transportieren, eine hohe Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft, das war schon im späten 19. Jahrhundert der Hintergrund des Siegeszuges der Bilder in Massenmedien. Wenn die Informationen über die Details von politischen Entscheidungsprozessen zunehmen, bedeutet das noch lange nicht, dass die Menschen das nachvollziehen wollen. Da liegt die Versuchung nach, sich aus den Bildern mit Hilfe des Alltagsverstandes „ein eigenes Bild“ zu machen und nach alltagstauglichen schlichten Erklärungsmustern zu greifen.

Wenn die „populistischen“ Nutzer von Facebook und Twitter schlichte Stammwähler der etablierten Parteien wären, dann wäre die Welt in Ordnung – so wie in der Bundesrepublik der 1950er Jahre. Solange die Rassisten in den USA treue Anhänger der Republikaner waren, war „Populismus“ keine eigene politische Kategorie. Die allgemeine Sorge um den Populismus ist im Grunde die konkrete Sorge davor, dass den etablierten Institutionen das Volk davonläuft.

Die Soziologin Cornelia Koppetsch untersucht unter dem Begriff „Die Gesellschaft des Zorns“ den Populismus als aktuelles zeitgeschichtliches Phänomen des 21. Jahrhunderts und als Reaktion auf den „Neoliberalismus“ der letzten Jahrzehnte. Pankaj Mishra dagegen beschreibt ein „Zeitalter des Zorns“ bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Revolten der „Entwurzelten, die von der Moderne nicht profitieren“.

Aber es gibt auch den Populismus an der Macht - in den USA hat der politische Stil des Donald Trump offenbar nachhaltig Erfolg gehabt, in Ungarn der Staatsnationalismus von Ministerpräsident Victor Orbán, in Venezuela präsentierte sich der Offizier und Staatspräsident Hugo Chávez als volksnaher Revolutionär mit marxistischem Vokabular und herzlichen Beziehungen zu Kuba. In Kärnten kam der Populismus mit Jörg Haider 1989 an die Macht und wurde erst 2013 abgewählt, seitdem regiert wieder die Sozialdemokratie.

Populistische Kommunikation war immer

Wenn man die Definition des Populismus auf die vormoderne Geschichte politischer Herrschaftskommunikation und die Geschichte sozialer Protestkommunikation bezieht, zeigt sich schnell: Es war fast alles Populismus.

Was tat der jüdische Wanderprediger Jesus „von Nazareth“ anderes, wenn er gegen die Eliten seiner Zeit polemisierte und das Volk mit dem Versprechen des „Königreiches Davids“ lockte? Johan Hus, Martin Luther als Reformator, der Bauernführer Thomas Münzer – waren sie keine „Populisten“? Oder Cäsar, Napoleon, Lenin – sie alle waren Populisten an der Macht.

Das meiste von dem, was heute in Definitionen des „Populismus“ als typische Kennzeichen aufgelistet wird – die Diffamierung der bösen Eliten im Namen des guten Volkes, die Beschwörung einer apokalyptischen Katastrophe - gab es in früheren Epochen genauso. Wer mit solchen Kriterien Bauernaufstände oder die Arbeiterbewegung analysieren würde, käme unweigerlich zu dem Schluss, dass damals mehr Populismus war als heute. Bevor „das Volk“ als ein verfassungsmäßiges Subjekt geadelt wurde, hatten die Eliten dafür den Begriff des „Pöbels“: Bauernrevolten, Weberaufstände, Maschinenstürmer und alle möglichen Formen antimodernistischer Kämpfe begleiten die kapitalistische Modernisierung wie ein Schatten und sind die Vorgeschichte des modernen „Populismus“, die in die Geschichte der Modernisierungsgewinner immer wieder einbricht.

Karl Marx hoffte, aus dem Pöbel, dass er „Proletariat“ nannte, Modernisierungsgewinner machen zu können – wenn sie nur den richtigen Führern vertrauten. Diese elitäre Sicht hat der junge Marx 1843 so formuliert: „Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen…“ In der Philosophie meinte natürlich: in den Philosophen.

Die Formulierung, dass der „Populismus“ ein Gespenst sei, verweist darauf, dass er eine eingebildete Denkfigur ist. Die Formel lehnt sich bewusst an die des Kommunistischen Manifestes von Karl Marx (1848) an, nach der der Kommunismus ein Gespenst sei, das in Europa umgeht.

Sein großer Lehrer Hegel hatte 1821 schon den Zusammenhang mit der Verelendung benannt: „Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise … bringt die Erzeugung des Pöbels hervor.“ Friedrich Engels hat in seinem kleinen Bestseller „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ 1878 das Proletariat als „demoralisierte", „elende", „versklavte", „unwissende" und „bestialisierte" Masse klassifiziert, „ganz unfähig zu selbständiger Aktion“, ihm sei „höchstens von außen her, von oben herab Hülfe zu bringen“. Offenkundig haben die „Proletarier aller Länder“ sich nicht vereinigt und auf Grundlage der Einsicht in ihre „Klassenlage“ gehandelt, sondern fortgesetzt gegen ihre angeblichen, wissenschaftlich festgestellten Interessen verstoßen.

Charismatische politische Führer haben mit der Ordnung stiftenden Idee vom Kampf „links“ gegen „rechts“, Kommunismus gegen Nationalismus, Sozialismus gegen National-Sozialismus, über Jahrzehnte den Populismus des Pöbels kanalisiert und in ihre Anhängerschaft integriert. Die politische Öffentlichkeit war ein Resonanzraum des Führer- und Parteienwettbewerbs, die Parteien warben um Zustimmung zu ihren jeweiligen Führern.

Offenbar ist die populistische Kommunikation ein Ausdruck mentaler Turbulenzen. „Wir stehen am Rande von etwas, das wir nicht verstehen“, formuliert der slowenische Philosoph Slavoj Žižek und stellt Marx Bonmot zu Ludwig Feuerbach auf den Kopf: Wir haben die Welt genug verändert, jetzt kommt es darauf an, sie besser zu interpretieren.

Die Erscheinungsformen von rechtem und linkem Populismus, von altgedientem und von „Neopopulismus“, von „autoritärem“ Regierungspopulismus und demokratisch-oppositionellem Populismus sind schwer auf einen Begriff zu bringen. Alle Versuche, neue populistische Strömungen als Ausdrucksformen von sozial Benachteiligten einzuordnen und damit als klassische Protest-Ideologien abzuheften, führen nicht weit – zu unterschiedlich sind die Motivlagen. Dass sozial unzufriedene Menschen mehr zu Protestverhalten neigen als die vom Schicksal und von der Wirtschaftsordnung Begünstigten, ist plausibel - aber keineswegs sind die „populistischen“ Bewegungen typische Proteste der Deklassierten, sondern eher solche der Mittelschichten. Es gibt keine soziale Spaltung, die nach den Visionen der Populisten zu überwinden wäre: Die Ideologien der Populisten enthalten keine soziale Utopie, die den herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen entgegengesetzt würde.

Es wird viel über die Frage geschrieben, ob dem Erfolg des Populismus eher kulturelle oder eher ökonomische Ursachen zugrundeliegen. Aber die ökonomischen „Ursachen“ müssen ja irgendwie in die Köpfe kommen. Der europäischen Protestkultur des beginnenden 21. Jahrhunderts liegt keine bittere Not zugrunde, keine Verelendung - sondern vielmehr der Anspruch, mehr vom Kuchen abzubekommen. Die Frage ist, wie die Auflösung nationaler Grenzen der Wirtschaft, Lohnkonkurrenz mit Schwellenländern und Arbeitsmigranten sich in den Köpfen der Menschen darstellt. Für die einen liegen darin Chancen, für die anderen eine Verunsicherung und ein kulturelles Befremden.

Warum bieten die kosmopolitisch-multikulturellen Eliten mit ihrem kulturellen Liberalismus den Nichtprivilegierten keine glaubhafte Perspektive auf (künftige) Partizipation am Fortschritt mehr?

Das ist zunächst eine Frage der Medienstruktur. Die Argumente des Liberalismus waren von einhundert oder vor fünfzig Jahren nicht besser, es war in einer hierarchischen strukturierten öffentlichen Meinung vielleicht einfacher, die liberale Botschaft an den gebildeten Mann zu bringen, jedenfalls wenn es keine starke institutionalisierte Gegenöffentlichkeit gab. Die Nichtprivilegierten glaubten im Zweifelsfall den Gewerkschaften und den Arbeiterparteien und nicht den „bürgerlichen“ Parteien.

Die Sozialdemokratie gehört längst zum Establishment des Liberalismus, die Grünen realpolitisch auch. Das Protestpotential derer, die nicht an den Liberalismus glauben, liegt heute deutlich unter dem Niveau früherer Perioden der kapitalistischen Modernisierung. Der Unterschied liegt nur darin, dass Protestströmungen früher auf Institutionen des Protestes – insbesondere auf Medien - angewiesen waren, die ihren Sektor der öffentlichen Meinung kontrollierten, während sich heute in den neuen digitalen Medien soziale Proteststimmungen „unkontrolliert“ verbreiten.

Nach wie vor ist es gleichzeitig so, dass kein gutes Argument die Menschen von der Richtigkeit der liberalen Gedanken so sehr überzeugen kann wie ein kleines persönlich erlebbares Wirtschaftswunder. Insofern hat Philip Manow natürlich Recht, wenn er darauf verweist, dass in Griechenland oder Italien das liberale Europa mit großen – enttäuschten - Hoffnungen verbunden war. Aber Manow hat mit seiner politischen Ökonomie Unrecht, weil es um das Gefühl, abgehängt oder bedroht zu sein, geht. Diese Gefühle gehören zur Sphäre der politischen Kultur.

Wenn die Einwanderungswelle seit dem Jahr 2015 so sehr zu der Spaltung der europäischen Gesellschaften beigetragen haben, dann liegt das weniger als an der tatsächlichen Erfahrung der sozialpolitischen Kosten, die damit verbunden sind, sondern an dem dadurch verstärkten Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein. Als Angela Merkel ihr berühmtes „Wir schaffen das“ aussprach, hat sie das offensichtlich gespürt, sie konnte aber nicht einige Kutschen voller Getreide auf dem Marktplatz abkippen wie der französische König 1789, um die Massen zu beruhigen. In einer informierten Gesellschaft sind Ängste leichter zu verbreiten als beruhigende Hoffnungen.

Was ist also neu an dem neuen Populismus? Das Gefühl der sozialen Benachteiligung war immer da. Die Kluft zwischen den Versprechen der Demokratie und den realdemokratischen Verhältnissen der Republik war immer da. Die Zweifel an der Integrationskraft der westlichen Demokratie waren immer da, mal mehr in Zeiten der Wirtschaftskrise, mal weniger in Zeiten des unerwarteten Wachstums. Ein wichtiger Faktor im 20. Jahrhundert war die kommunikative Einbindung des Gefühls der sozialen Benachteiligung durch Gewerkschaften. Die Verfechter des „Sozialismus“ stellten ihr Engagement in einen menschheitsgeschichtlichen Rahmen – und „kämpften“ doch nur für Wählerstimmen und für Lohnprozente. Nach den gängigen Definitionen waren die Utopien der sozialistischen Protestbewegung genauso „populistisch“ wie die nationalen Volksgemeinschafts-Versprechungen, sie lebten von der Rhetorik ihrer Führer und von der Sehnsucht nach einem ganz Anderen. Der US-amerikanische Soziologe Daniel Bell hat sogar die Revolte von Frauen, Schwarzen, und anderen spezifischen Minderheiten und ihre Forderungen nach mehr Gleichheit als „populistischen“ Protest gegen die neuen technischen Eliten der „post-industriellen Gesellschaft“ bezeichnet.

Die geschichtsvergessene Politikwissenschaft rettet sich mit der Beschränkung des Horizontes auf die modernen Erscheinungsformen unseres Gespenstes an der Wende zum 21. Jahrhundert. Als Kern des modernen Populismus erscheint da die Ablehnung der politisch-publizistischen Eliten im Namen eines homogenen „Volkes“. Diese Eliten stehen für die Globalisierung, für die Zerstörung der nationalen Großgemeinschafts-Ordnung und für die Zerstörung der patriarchalischen Kleingemeinschafts-Ordnung der Familie. Die neue Rolle der starken Frau hat Männer wie Matthias Matuschek in die Arme des Populismus getrieben. „Multikulti“ ist das Synonym einer großen Verunsicherung.

Die modernen populistischen Bewegungen suchen verzweifelt nach den Resten der alten Idee von Nation. Diese Idee der Nation ist wirtschaftspolitisch längst überholt. Die wirtschaftliche Dynamik hatte am Anfang durch die Nationalstaatsbildung einen zollfreien Handlungsraum bekommen. Der Nationalstaat befreite von alten Gewerbe-Bindungen, versprach unternehmerische Freiheit, verkehrliche Infrastruktur und eine systematische Strukturförderung. Die Ökonomie ist inzwischen längst grenzüberschreitend und global geworden. Die meisten Nationen aus dem 19. Jahrhundert sind viel zu klein, um als global player mitspielen zu können. Die politischen Strukturen dieser nationalen Kleinstaaten sind entweder Marionetten der globalen Machtzentren oder Hüter vermodernder gesellschaftlicher Reservate. Moderne populistische Bewegungen haben keine realpolitische Option, „an der Macht“ können sie sich nur blamieren - in Südamerika wie in Europa, vorgeführt von Chávez in Venezuela oder Morales in Bolivien, von Syriza in Griechenland oder von der Bewegung der „Fünf Sterne“ in Italien.

Und die andere emotionale Grundströmung des modernen Populismus, die Verzweiflung angesichts der Emanzipation der Frauen, erscheint als ein Ausdruck der Hilflosigkeit – niemand glaubt ernsthaft, dass dieser zivilisatorische Trend aufzuhalten oder gar umzukehren wäre. Wenn man die private Liebesordnung der Anhänger populistischer Bewegungen betrachtet, scheint die patriarchalische Ordnung auch da kaum eine reale Chance zu haben. Ihr politisches Personal hat jedenfalls genauso instabile Beziehungen wie die angegriffene etablierte Elite, mit dem Ideal der heterosexuellen und patriarchalischen Normalfamilie lässt sich der haltlose moderne Individualismus nicht zurückdrehen.

Die modernen religiösen Gemeinschaften geraten gewöhnlich nicht ins Visier der Populismus-Forscher, weil sie sich nicht so lautstark artikulieren. Diese frommen Gemeinschaften polemisieren nicht gegen die herrschende Elite, sie entziehen sich ihr und konstruieren ihr eigenes Glaubens-Volk. Sie lehnen den Pluralismus der Gesellschaft ab und sortieren alles, was nicht zur eigenen Gemeinschaft gehört als Welt des Bösen aus. Wie der politische Populismus drückt sich in religiösen Erneuerungsbewegungen ein tiefliegendes Gefühl der Bedrohung und der Sehnsucht nach einer schützenden sozialen Ordnung aus. Das „Gespräch mit Gott“ schafft ein Grundvertrauen in einer Welt, in der das bisher Verlässliche nicht weiter verlässlich scheint, in der die Routinen der alltäglichen Sicherheiten nicht tragen und das Vertrauen in die Normalität zusammenzubrechen droht.

Populismus und Medien-Demokratie

Wenn man moderne populistische Bewegungen in Europa mit Protestkulturen früherer Jahrhunderte vergleicht, für die die politikwissenschaftlichen Definitionen zutreffen, dann fällt vor allem auf: Die moderne populistische Kommunikation nutzt die sozialen Medien, um Strömungen in einer pluralistischen Gesellschaft unzensiert auszudrücken. Aber populistische Bewegungen stehen unter dem Druck, sich an den demokratischen Strukturen zu beteiligen - das bedeutet, dass sie sich dem herrschaftsfreien Diskurs in Parlamenten und Talkshows stellen müssen. Im Zweifelsfall müssen sie sich an einer Koalition beteiligen und unter Beweis stellen, dass sie die bürokratischen Herrschaftsapparate, in denen ganz unterschiedliche Interessen der Bevölkerung verwaltet werden, steuern und umsteuern können. An den Biografien der Politiker in demokratischen Republiken ist zu studieren, wie stark die von den Apparaten verwalteten „Sachzwänge“ sind und wie flexibel sein muss, wer da erfolgreich „eine gute Figur“ machen will. „Realitätstauglich“ sind populistische Parolen genauso wenig wie moderne populistische Führer an der Macht.

Hinter populistischer Kommunikation steckt der verzweifelte Wunsch, mit Ideen des „guten Alten“ das Neue wenigstens geistig beherrschbar zu machen. Wenn die etablierten alten Medien die populistische Kommunikation „konsequent ausgrenzen“, bekämpften sie sie nicht, sondern verdrängen sie in die sozialen Netzwerke. Das ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen „Populismus“.

Populistische Kommunikation von rechts

„Die Rebellion von 1968 hatmehr Werte zerstört als das Dritte Reich. Sie zu bewältigen, ist daher wichtiger, als ein weiteres Mal Hitler zu überwinden.“

Bruno Heck 1983 als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heck war von 1952 bis 1958 Bundesgeschäftsführer der CDU gewesen.

Der amerikanische Soziologe Seymour Martin Lipset hat 1959 darauf hingewiesen, dass der Populismus seine soziale Basis auch in Schichten finden kann, die in der Soziologie sonst zum Terrain des Liberalismus gezählt werden.

Pierre Poujade, ein klassisch populistischer Führer aus dem Frankreich der 1950er Jahre, schwärmte von den französischen Revolutionären, die nicht gezögert hatten, „einen König auf die Guillotine zu bringen“. Er forderte, dass wie zur Zeit der Französischen Revolution die vier „produktiven" Schichten der Gesellschaft – die Arbeiter, die Bauern, die freien Gewerbetreibenden und die freien Berufe – ihre (Geld-) Forderungen an den Staat durchsetzen sollen. Der südfranzösische Schreibwarenhändler war ein äußerst geschickter Demagoge und stritt für die Kleinbauern, Einzelhändler wie Handwerker und gegen die Macht der „Politiker, Intellektuellen, Bürokraten, Eurokraten, Plutokraten, Technokraten“. Die liberalen Elite aus „Hochschulabsolventen, polytechniciens, Wirtschaftswissenschaftlern, Philosophen und anderen Träumern“ hätten, so erklärte er, „jeden Kontakt zur realen Welt, jede Beziehung zum gesunden Menschenverstand verloren“, so zitiert Roland Barthes ihn. Seine Ideologie hatte vor allem rechte, aber auch „linke“ Elemente. Er polemisierte gegen Großindustrie und Banken wie gegen die marxistischen Parteien und Gewerkschaften. Seine Bewegung versiegte nach fünf Jahren, sein zeitweiliger Gefolgsmann Jean-Marie Le Pen gründete 15 Jahre später den Front National.

Das Phänomen Populismus begleitet auch die Geschichte der USA. Andrew Jackson war der erste Populist im Weißen Haus (1829). Er erklärte sich zum „common man“ und beendete die Serie der aristokratischen Präsidenten. Er verachtete die „besseren Klassen", die mehr Weisheit als gewöhnliche Männer und Frauen für sich beanspruchen. Jackson über die Bank der Vereinigten Staaten: „Ihr seid eine Grube voll mit Schlangen und Dieben. Ich habe beschlossen euch auszurotten, beim Allmächtigen, ich werde euch ausrotten.“ Er wurde 1843 wiedergewählt, sein Porträt hängt im Oval Office. Donald Trump ließ sich gern vor dem Bild Jacksons fotografieren.

„Populists“ nannten sich erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Farmer im Westen, die sich gegen die Wirtschaftspolitik der Banken und Zulieferer an der Ostküste zur Wehr setzten.

Auch unter den Anhängern des US-amerikanischen Populismus in den 1950er Jahren, zur Zeit von McCarthy, bildeten die kleinen Geschäftsleute die größte Gruppe, sie appellierten an die selbständigen städtischen und vor allem ländlichen Mittelschichten, die sich von den Haupttrends der modernen westlichen Gesellschaft abgeschnitten fühlten. Die im Niedergang begriffenen „liberalen“ Schichten drückten ihre Unzufriedenheit aus – die Irrationalität ihrer Protestideologien war ein Ausdruck davon, dass sie kaum in der Lage waren, über Bündnisse und Kompromisse ihre Ziele zu verfolgen.

Rechtsideologischer Populismus in Deutschland

Dass es nach dem Verbot der „Sozialistischen Reichspartei“ (SRP) im Jahre 1952 lange keine stärkere nationale Partei in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, ist eine Besonderheit im europäischen Vergleich. Mit Verweis auf die Zahl der Migranten und ihre hohe Kinderzahl (Thilo Sarrazin) erscheint der Appell an die nationale Identität heute wieder denkbar und artikulierbar. In der Gründungsgeschichte der „Alternative für Deutschland“ (AfD) stand noch die Kritik des Euro im Zentrum, dem die Bundesrepublik unter dem Kabinett Helmut Kohl zugestimmt hatte, um die Sorge der Nachbarstaaten vor einer neuen – wiedervereinigten - deutschen Hegemonialmacht zu zerstreuen. In der Folge des Zusammenbruchs der realsozialistischen Regimes konnte die Regierung Kohl ausdrücklich nationale Interessen in die Politik einbringen. Die Grünen als nationale Verweigerer flogen 1980 aus dem Bundestag heraus mit Ihrer Parole: „Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter.“ Die Menschen redeten von Deutschland.

40 Jahre danach scheint es umgekehrt: Alle reden vom Wetter und von der globalen Klimakrise, wer laut von Deutschland redet, gilt als rechtsextrem. Jedenfalls in der großen Koalition der Mitte, zu der die Grünen inzwischen gehören. Grüne Klima-Rhetorik und die „Willkommenskultur“ bestimmen das öffentliche intellektuell-politische Klima der „Mitte“. Es wäre verwunderlich, wenn es dagegen am „rechten Rand“ kein Aufbegehren gäbe.

Solange die parteipolitische Resonanz dieses Aufbegehrens bei 10 Prozent liegt, ist das im Grunde eher wenig. Bei der Leipziger Autoritarismus-Studie (2018) haben deutlich mehr als 50 Prozent der Befragten Aussagen zugestimmt wie: „Unruhestifter sollten deutlich zu spüren bekommen, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind" oder „Bewährte Verhaltensweisen sollten nicht infrage gestellt werden".

Die Kritik der seit den späten 1960er Jahren in großem Tempo voranschreitenden Liberalisierung der Lebenskultur ist dabei vor allem in den neuen Bundesländern groß – in der DDR hat der langjährige Konflikt um die Liberalisierung nicht stattgefunden. Die Bevölkerung wollte als „ein Volk“ mit dem alten Westdeutschland vereint werden und muss sich nun mit der Diskreditierung der Leitplanken ihres nationalen Welt-Bildes und mit den Migranten-Quoten auseinandersetzen.

Zum Beispiel Björn Höcke

Björn Höcke, der extreme Repräsentant des neuen Rechts-Populismus, den man gerichtlich bestätigt einen Faschisten nennen darf, bietet in dem Buch „Nie zweimal in denselben Fluß. Björn Höcke im Gespräch“ (2018) einen Blick in sein Innerstes. In dunklen Andeutungen spielt er mit Assoziationen, die einen erschaudern lassen: „Eine neue politische Führung ist den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen." Höcke spricht von „wohltemperierter Grausamkeit" und verkündet: „Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein."

Solche Sätze, die wie Hitler-Zitate klingen, sind eingebettet in ein solides konservatives Weltbild, als dessen Kern er die Liebe zur Natur und die Skepsis gegenüber der Moderne bezeichnet. Und natürlich geht es um die Männlichkeit, in einer Rede in Erfurt hat er 2015 erklärt: „Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur, wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur, wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde!"

Der ehemalige Gymnasiallehrer Höcke zitiert scheinbar mühelos einige Klassiker der europäischen Geistesgeschichte. Er erläutert sein Weltbild auf Augenhöhe mit Heraklit, Aristoteles, Locke, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Jünger und Schmitt. Die Zitate erscheinen jedoch wie aus dem bildungsbürgerlichen Zettelkasten, mit dem man früher altkonservatives namedropping betrieb - für einen studierten Historiker sind die Bezüge auffallend oberflächlich. Und es gibt in dem 300 Seiten dicken Buch ein paar Sätze über die Arbeiter, die für die nationale Idee gewonnen werden sollen. Er bekennt sich zu geistigen „Anleihen“ bei Bernie Sanders und Sahra Wagenknecht, wie die Synthese von Nationalismus und Sozialismus aber gehen soll, das bleibt völlig nebulös. „Geld regiert die Welt!“ schimpft Höcke und betont gleichzeitig, dass „soziale Marktwirtschaft … in einer erneuerten Volkswirtschaft ihren wichtigen Platz“ haben wird. Die Kritik an der Moderne ist eher ein bildungsbürgerliches Naserümpfen in der Tradition von Oswald Spengler. Da gibt es keine Analyse der Triebkräfte von Modernisierung und Globalisierung, daher auch keine Idee, ob oder wie man die Geschichte bremsen könnte. Er geht ihm ausdrücklich „um die Wiederverzauberung der Welt“, er will „der kalten funktionalen Welt eine Seele einhauchen“ und „die faszinierenden Dinge hinter den Dingen entdecken“. Wie das? „Wir sollten Mythen ganz praktisch als mögliche Kraftquellen und Orientierungshilfen ansehen, die uns auch in schlechten Zeiten Hoffnung und Zuversicht spenden.“

Die politischen Zielformulierungen haben also propagandistische Bedeutung, keine analytische. Ob eine nationale Regierung nach seinem Geschmack wieder zurück zur D-Mark gehen müsse und wenn ja, wie das gehen soll, ob Austritt aus der EU erforderlich ist und was das die Exportnation Deutschland kostet - Fragen über Fragen, die nicht konkret diskutiert werden. Politik erscheint in dem Plauderton von Höcke als Wille zur Macht und als Tat oder Untat von Menschen, es kommt dann nur darauf an, dass die falschen abgesetzt und die richtigen eingesetzt werden. Ausdrücklich lehnt Höcke jeglichen Pluralismus als „Parteigeist“ ab: „Wer ist Freund, wer ist Feind? Freund ist, wer den Interessen der Nation dient, Feind ist, wer diesen entgegensteht – festgemacht ganz im Sinne des politischen Begriffs von Carl Schmitt, also ohne jeden Haß und Ressentiments.“

Die Themen und Akzente des Rechtspopulismus sind nicht neu. Neu ist, dass sie außerhalb der Parteien der „Mitte“ formuliert werden.

Mit einer Kampagne gegen die Entnazifizierung, die man heute nur der AfD zutrauen würde, führte die Bremer CDU ihren Wahlkampf im September 1947: „Schnüffelei und Denunziantentum“ sei es, wenn die Spruchkammer alte Fotos auswerte, hießt es auf einem Wahlwerbezettel. Die CDU wandte sich gegen diese „neuen Gestapomethoden und Verewigung der Volksaufspaltung - Wählt die Liste der CDU – Für fortschrittliche, schnelle Beendigung der Entnazifizierung“.

Alte Volksgemeinschafts-Denkweisen waren verbreitet, aber sie waren bald mit Hinweis auf die NS-Verbrechen diskreditiert. Der CDU-Politiker Bruno Heck, von 1952 bis 1958 Bundesgeschäftsführer der CDU, hat als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung im Organ der Stiftung „Die Politische Meinung“ 1983 erklärt: „Die Rebellion von 1968 hat mehr Werte zerstört als das Dritte Reich. Sie zu bewältigen, ist daher wichtiger, als ein weiteres Mal Hitler zu überwinden.“ Der Gymnasiallehrer Karlheinz Weißmann, der (wie Höcke) im Antaios-Verlag publiziert, hat 1992 eine „Fundamentalliberalisierung“ durch die Studentenrevolution von 1968 dafür verantwortlich gemacht, dass diese eine noch „tiefere intellektuelle Zäsur in Westdeutschland als der Zusammenbruch 1945“ bedeutet habe.

Fünfzehn deutsche Professoren, unter ihnen der ehemalige Vertriebenenminister Theodor Oberländer, warnten 1981 in einem „Heidelberger Manifest“ vor der „Unterwanderung des deutschen Volkes“ und der „Überfremdung“ der deutschen Sprache, der Kultur und des „Volkstums“.

Der Sozialdemokrat und langjährige hannoversche Oberstadtdirektor, Städtetagspräsident und NDR-Intendant Martin Neuffer veröffentlichte 1982 ein Buch „Die Erde wächst nicht mit“. Unter der Überschrift „Die Reichen werden Todeszäune ziehen“ druckte der Spiegel Auszüge. Da geht es vor allem um das Wachstum der Weltbevölkerung und drohende Wanderungsbewegungen. Da heißt es – 1982 – wörtlich: „Unter Anlegung heutiger Maßstäbe wird sich die Zahl derer, die politisch bedroht oder verfolgt werden, leicht auf Hunderte von Millionen Menschen belaufen. Es ist eine Illusion, zu meinen, die Bundesrepublik könne in dieser Lage ihre Grenzen für alle Asylanten der Erde weit offen halten. Sie könnte es schon nicht annähernd für die unübersehbare Masse der echten politischen Flüchtlinge. Sie wäre aber auch überhaupt nicht in der Lage, zwischen echten und den Fluten der unechten Asylsuchenden zu unterscheiden.“