Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Alle reden über "virtuelle Realität". Virtuelle Realität fasziniert, eröffnet der Phantasie neue Welten, sie entführt aus den irdenen Bindungen der sterblichen Welt, sie verführt und sie erschreckt gleichzeitig: Halten wir das aus, diese schöne neue Welt voller virtueller Wirklichkeit? Machen uns die neuen Medien nicht süchtig und verrückt? Wer Medien-Kulturen begreifen will, muss genauer hingucken. Dazu will dieses Buch einladen. Am Beispiel der Schrift und der Geschichte der Schriftkultur soll gefragt werden, wie ein Medium neue virtuelle Welten entstehen lässt und die Wirklichkeit in den Köpfen der Menschen verändert. Das Beispiel der Schrift eignet sich besonders dazu, weil sie uns seit einigen Jahrhunderten so selbstverständlich erscheint, dass uns ihre Prägungen als "natürlich" erscheinen und wir sie kaum als Konstrukte des Geistes wahrnehmen. Das, was sich an der Wende zum 21. Jahrhundert als neue "virtuelle Realität" präsentiert, bleibt von den alten Phantasien der Schriftkultur geprägt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

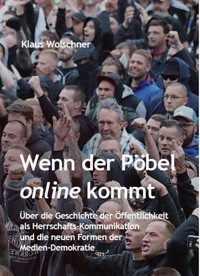

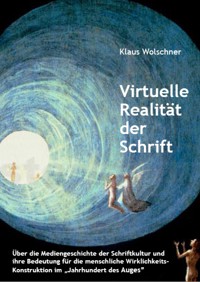

Klaus Wolschner

Virtuelle Realität der Schrift

Über die Mediengeschichte der Schriftkultur und ihre Bedeutung für die menschliche Wirklichkeits-Konstruktion im „Jahrhundert des Auges“

Bremen, 2016/2023

Inhalt

Vorbemerkungen

I Realitäten im Kopf sind Gehirngespinste

- Über das Spiel mit medialen Fiktionen- Was meint „Medium“?- Kommunikationsmittel Schrift- Kulturgeschichte der Kommunikations-Medien- Sprache als Medium des menschlichen Geistes- Was bedeutet das für die Rolle der neuen Medien?- Kulturelle Zwischenwelt der Zeichen- Wir Kinder der Magie- Das Gehirn konstruiert Wirklichkeits-Bewusstsein

II Kultur der Sprache - am Anfang das Wort?

- Zur biologischen Evolution der Sprech-Stimme- Ritualakustik, Sprachmelodie, Spracherkennung- Klatsch und Tratsch und die Entstehung von Sprache- Die Sprach-Kultur der Pirahã- Benennung macht das Chaos be-greifbar- Orale Sprach-Kultur- Sprachliche Bausteine einer symbolischen Welt

III Mythisches Denken

- Sprache als Medium, Mythen zu denken- Weltreligionen als mythische Schöpfungen- Meditierendes und diskursives Bewusstsein

IV Magie der Schrift

- Vom archaischen Zauber der Schriftzeichen- Ursprünge der Alphabetschrift

V Schrift-Denken

- Empedokles oder: Erkennen ist kugelrund- Griechische neue Denk-Kultur- Alphabetschrift als ordnendes Denkmedium- Geometrie und Zahl als reine Form und Muster für Logik

VI Renaissance - neue Ordnung im Kopf

- Von der aufgeschriebenen Rede zum schriftlichen Text- Gutenberg als Erfinder einer neuen Druck-Technik- Luther als Erfinder der neuen Schriftsprache- Schriftsprache - reden wie gedruckt- Neue Worte, neue Sprache, neues Denken- Die kastilianische Mundart und die Sprache des Imperiums- Machiavelli und die Sprache für ein neues politisches Denken- Giordano Bruno – Magie-Denken an der Schwelle zur Neuzeit

VII Neue Ordnung des Wissens

- „Bücherfluth“ und Leselust - Das ordnende Denken der Physik - „Relationes Curiosae“ - was ist wissenswert und warum? - Neue Weltbilder, neue Deutungs-Kontexte- Aufklärungs-Policey gegen den Aberglauben- Den König köpfen im Namen der „Nation“ - Vernichtung der Mundarten- Erfindung der Nation als Ersatz-Gemeinschaft- Die Aufklärung und die Narrative der Moderne

VIII Visuelle Realität des Sehens

IX Subjekt-Bewusstsein und „virtuelle Realität“

- Das körperliche Selbst-Bewusstsein des Leibes- Das Selbst-Bewusstsein der Sprachkultur- Die griechische Erfindung der Seele- Das Körper-Selbst und die Metaphern für das Bewusstsein- Das Ich hat auch eine Mediengeschichte- Druckwerke als Medien der Selbstreflexion- Selbst im Netz - Identitätskonstruktion in der digitalen Welt

X „Jahrhundert des Auges“?

- Von der Krise erfasst ist die elitäre Funktion der Schriftkultur- Die Verlockungen der neuen Bilderflut - Was wir auf den neuen Bilder sehen, sagt uns das alte Wissen

Literaturhinweise

Vorwort

Sehen Sie auf Ihre Uhr. Sie sehen die „Uhr“. Aber auf der Netzhaut Ihres Auges ist keine Uhr zusehen, da erscheint nur ein Muster von hellen und dunklen Lichtpunkten. Schon die Interpretation „rund“ für die dunklen Lichtpunkte ist eine Interpretation des Gehirns. „Rund“ ist eine Abstraktion. Die Idee „rund“ ist in der antiken griechischen Schriftkultur entstanden. Mündliche, orale Sprachkulturen kennen nicht solche Abstraktionen.

Und „Zeit“, die im Kreis geht, 12-geteilt? Auch „Zeit“ ist eine Interpretation des Gehirns für das Gefühl von „vorher“ und „nachher“. Archaische Kulturen maßen die menschlichen Dinge in Tagesmärschen, in Generationen. Zeit dreht sich im Wechsel von Tag und Nacht. Gefühlte Zeit dehnt sich mit der Aufmerksamkeit. Die Zeit der Sonnenuhr dehnt sich mit den Jahreszeiten, Tage im Sommer sind länger als im Winter. Die regelmäßige Zeit ist eine Projektion der faszinierenden Ordnung des göttlichen Sternenhimmels auf das Zeitgefühl.

Die 60-Minuten-Einteilung und die Zwölf für die Stunden haben wir von den Babyloniern geerbt, die verehrten die Zwölf wegen der Mondphasen als magische, heilige Zahl. Nur ein Gott könne die Zeit erschaffen haben, dachten die Griechen - und nannten ihn Chronos. Dass Zeit regelmäßig im Kreis tickt, ist eine Idee der Mühlenschlosser. Die neue mechanistische Wahrnehmung der Zeit, so der französische Historiker Marc Bloch, ist „eine der tiefgreifenden Revolutionen im intellektuellen- und praktischen Leben“ des späten römisch-katholischen Mittelalters.

Kurz: Das Bild der „Uhr“, das Sie sehen, ist eine Projektion. Wenn Sie behaupten, Sie sehen eine „Uhr“, dann interpretiert Ihr Gehirn die vom Auge registrierten Lichtpunkte und Striche. Diese Art und Weise, Lichtpunkte für wahr zu nehmen, hat sich entwickelt in Jahrhunderten der Kulturgeschichte. Wo ist der Unterschied zu der virtuellen Realität von „Google Glass“?

Alle reden über „virtuelle Realität“. Virtuelle Realität fasziniert, eröffnet der Phantasie neue Welten, sie entführt aus den irdenen Bindungen der sterblichen Welt, sie verführt und sie erschreckt gleichzeitig: Halten wir das aus, diese schöne neue Welt voller virtueller Wirklichkeit? Machen uns die neuen Medien nicht süchtig und gleichzeitig verrückt?

Medienwirkungen haben oft die Eigenschaft, dass wir sie kaum noch bewusst wahrnehmen. Dass die Zeit „tickt“, erscheint geradezu natürlich. Was weiß der Fisch schon über das Wasser, ohne dass er nicht leben könnte? Die Stimme, diese kunstvolle Formierung von Kehlkopf-Lauten zum Zwecke der Kommunikation, ist uns so selbstverständlich wie die Luft, in der wir uns bewegen und die wir atmen. Die großen Medienwirkungen finden hinter unserem Rücken statt, scheinbar selbstverständlich und weitgehend unbewusst.

Wer Medien-Kulturen begreifen will, muss also genauer hinschauen. Dazu will dieses Buch einladen. Die Philosophen Gianni Vattimo und Wolfgang Welsch haben unter dem programmatischen Titel „Medien – Welten - Wirklichkeiten“ den Satz formuliert: „Die Funktion der Medien hat sich in den letzten Jahrzehnten von der Wirklichkeitsvermittlung zur Wirklichkeitsprägung gewandelt“ (so in ihrem 1998 erschienenen Buch über „MEDIEN – WELTEN - WIRKLICHKEITEN“). Das ist populär formuliert, aber Unsinn: Medien haben schon immer das Wirklichkeits-Bewusstsein der Menschen geprägt. Man muss sich nur einmal kurz das Kreuz vorstellen: Aus zwei Stücken Holz wird ein Zeichen, das für die christliche Kreuzigungs- und Erlösungs-Geschichte steht. Ein Stück Medienkultur, das keine Wirklichkeit „vermittelt“, sondern in ungeheurer Weise Phantasien freisetzt und damit Wirklichkeits-Wahrnehmung prägt. Als „christliches Symbol“ löste das Kreuz im 4. Jahrhundert das urchristliche Zeichen des Fisches ab. Das Kreuz verdankt die christliche Tradition dem römischen Kaiser Konstantin, für den es das Zeichen seines Kriegsglückes und seiner imperialen Macht war. Mehr „virtuelle Realität“ geht nicht.

Die These, dass mit der digitalen Medien-Technologie eine „virtuelle Welt“ neben der physischen Welt entsteht, hat der Google-Manager Eric Schmidt in seinem 2013 erschienen Buch „The New Digital Age" neu aufgetischt: „Die überwiegende Mehrheit der Menschen wird gleichzeitig in zwei Welten leben“, prognostiziert er - in einer virtuellen und einer „physischen“. Auch das ist Unfug, wenn es suggerieren soll, dass das nicht immer so war.

Was vor dem Computerzeitalter war, war nicht reine Natur. Die menschliche Kultur war von ihren Anfängen an durch virtuelle Vorstellungswelten bestimmt.

Es scheint typisch für den Menschen zu sein, dass der menschliche Geist sein physisch-leibliches Leben mit Vorstellungen interpretiert und für wahr nimmt, die reine Gedankenspiele sind – Gehirngespinste, wenn man so will. Die Anwesenheit des nichtgreifbaren Abwesenden ist der Kern jeder Gottesidee.

Die Verfügung über die Gehirngespinste, die die physische Welt interpretieren, prägt die Herrschaftsgeschichte – es war immer eine große Streitfrage und rechtfertigte Religions- und Macht-Kriege.

Dieses Buch spürt diesen virtuellen Realitäten nach - mit dem verblüffenden Ergebnis, dass eine mediale Form, der man am wenigsten das „Virtuelle“ zutraut, unsere moderne virtuelle Realität prägt: die Schrift. Am Beispiel der Schrift und der Geschichte der Schriftkultur soll gefragt werden, wie ein Medium neue virtuelle Welten entstehen lässt und die Wirklichkeit in den Köpfen der Menschen verändert. Schrift ist uns seit einigen Jahrhunderten selbstverständlich. Ihre Prägungen nehmen wir kaum als Konstrukte des Geistes wahr, sie erscheinen uns als „natürlich“.

In einem ersten Abschnitt soll es darum gehen, wie unser Bewusstsein von Wirklichkeit im Kopf entsteht. Von Natur aus herrscht nicht Vernunft in unseren Köpfen, menschliche Gehirne mögen es phantastisch, Menschen sind Kinder der Magie.

In einer Welt voller Geräusche und Töne hat der homo sapiens Klangstrukturen von Sprache gebildet und identifiziert. Der Nutzen der Sprache, so der zweite Abschnitt, war ein durchaus machtpolitischer: Er ermöglichte die Kooperation größerer Sippen und die Artikulation der Mythen, ohne die große Verbände von Sippen nicht zusammengehalten werden können. Die mündliche Sprache ist Kommunikation zwischen Menschen. Mittels dieser Sprache formten sich die ersten großen Ideen des menschlichen Geistes und brachten „virtuelle Realität“ in die archaischen Jäger- und Sammler-Gesellschaften.

Wie kommt die Schrift in diese orale Kultur? Götter haben sie mitgebracht und den Mächtigen geschenkt, davon waren die alten Kulturen überzeugt. Denn Schrift-Zeichen galten als machtvolle Bildzeichen des Göttlichen, bevor die alten Griechen einen ganz neuen, fast götterfreien Gebrauch von der Schrift gemacht haben. Davon handelt der dritte Abschnitt.

Im vierten Abschnittsoll nachgezeichnet werden, wie stark die Schrift-Zeichen zunächst als magische Bilder wahrgenommen und für wahr genommen wurden. Schrift-Magie gab es in archaischen Vorzeiten, aber durchaus auch noch in späteren Jahrhunderten. Selbst die Bücherverbrennungen der Neuzeit unterstellen noch, dass Gedanken vernichtet werden können, wenn man nur ihre Schriftform vernichtet.

Unter ganz besonderen Bedingungen haben die Gelehrten im antiken Griechenland die Technik der Alphabet-Schrift benutzt, um nach dem Muster der Geometrie eine neue Technik des Denkens zu entwickeln. Schrift ermöglichte ihnen die Konstruktion idealer Begriffe, die mehr waren als Repräsentanten einer besonderen konkreten Realität, eben abstrakte „Ideen“. In Griechenland wurden die magischen Projektionen des Wirklichkeits-Bewusstseins kritisch hinterfragt und an dem Kriterium der Logik gemessen. Das fünfte Kapitel beschreibt, wie erst wieder die Scholastik an diese Tradition des Schrift-Denkens anknüpfte. Dass Wahrheit sich aus der Schrift ableitet, war das Programm der Reformation wie der Aufklärung. Es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis u.a. durch die allgemeine Schulpflicht und die „Aufklärungs-Policey“ der menschliche Geist nach der Logik der Schriftkultur formiert wurde. Während die mündliche Sprache Kommunikation mit Menschen ist, lernen die Kinder in der Schule die Schrift-Sprache in der Auseinandersetzung mit Texten.

Auch die Verarbeitungsweisen des Gesichtssinns, des Sehens, haben eine Mediengeschichte, darauf verweist der sechste Abschnitt: Was wir sehen, ist nicht Natur. Die physische Natur können wir nur als interpretierte wahr-nehmen. Wir sehen sie durch die Brille einer spezifischen Bild-Kultur, die in der Neurochemie des Gehirns entsteht und die es im Dunkeln hinter den Schädelknochen gibt. Genauer gehe ich darauf ein in meinen Buch über die Mediengeschichte der Bilder: „Augensinn und Bild-Magie – Wie wir wahr nehmen, was wir sehen“.

Der siebte Abschnitt schließlich thematisiert die Geschichte des Subjekt- Bewusstseins. Ist das Ich nur Einbildung, unrettbar, wie Ernst Mach sagte? Woher kommt dieses erstaunliche Bewusstsein für ein „Ich“, das die Schrift-Kultur geprägt hat? Droht es unter Räder der „virtuellen Realität“ zu geraten? Das ist insbesondere Thema in meinem Buch über „Unser digitales wir-Ich“.

Wird das Zeitalter der Schriftkultur von der Herrschaft der digitalen Bilder abgelöst? Nach allem, was wir wissen, nicht. So jedenfalls das Fazit am Schluss. Das Ende der Gutenberg-Galaxis ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Nie haben so viele Menschen so viel gelesen wie im vermeintlichen „Jahrhundert des Auges“. Unser Gehirn bedient sich der durch die Schriftkultur hervorgebrachten „virtuellen Realität“, damit wir das „sehen“, was unsere Augen anstarren. Das, was sich an der Wende zum 21. Jahrhundert als neue „virtuelle Realität“ präsentiert, bleibt von den alten Phantasien der Schriftkultur geprägt.

Kapitel 1

Realitäten im Kopf sind Gehirngespinste

Was ist virtuelle Realität? Gewöhnlich wird darunter eine computersimulierte „scheinbare“ Welt verstanden, in die die Betrachter mit ihren Vorstellungen eintauchen können: elektronische Cyberspace-Kreationen. Man benötigt eine Virtual-Reality-Brille, schon ist man drin. Und wenn die Batterie leer ist, ist die virtuelle Realität weg. „Virtuell“ ist auch die Realität, die durch die Möglichkeiten des Internets geschaffen wird, also Vernetzungen mit Personen irgendwo auf dem Globus, Kommunikation akustischer und visueller Signale in Echtzeit frei von dem körperlichen Ort derer, die kommunizieren. Ziel der Technologien der virtuellen Realität ist das Gefühl der „Präsenz“ in der virtuellen Welt, der emotionalen Verstrickung (Immersion). Dazu gehört die Illusion, sich an einem virtuell vorgestellten Ort zu befinden. Dazu gehört im besseren Fall die Möglichkeit multisensorischer Wahrnehmung. Virtuelle Welten sind besonders suggestiv, wenn sie Emotionen hervorkitzeln und Interaktion ermöglichen, d.h. auf eigene Handlungen reagieren.

Exkurs: Erstmals verwendet wurde der Begriff Virtual reality von Damien Broderick in seinem 1982 erschienenen Roman The Judas Mandala. Überlegungen zur Definition des Phänomens finden sich in Fachbüchern zur „virtuellen Realität“ kaum, umso mehr dafür technische Beschreibungen des Handlings – „how to do“. Etwa „Virtual und Augmented Reality (VR/AR). Grundlagen und Methoden der Virtuellen und Augmentierten Realität“, herausgegeben von Ralf Dörner, Wolfgang Broll, Paul Grimm und Bernhard Jung (2013).

Auch die Autoren des von Gary Bente, Nicole C Krämer und Anita Petersen 2002 herausgegebenen Aufsatz-Bandes „Virtuelle Realitäten“ setzen den Begriff „virtuelle Realität“ schlicht mit „Computersimulation“ in eins, d.h. sie fragen nicht weiter nach der psychologischen „Realität“ in der virtuellen Realität. Der 2002 in der Reihe „Internet und Psychologie erschienene Band zeigt vor allem, dass von der empirischen Psychologie in einer frühen Phase der Nutzung neuer Medien keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erwarten sind.

Der Informatiker Manfred Brill „Virtuelle Realität“ (2009) konzentriert sich auf sein Fach, d.h. das „how to do“ der Computersimulation. „Virtuelle Realität ist genau betrachtet ein Widerspruch in sich“, schreibt er, er handelt unter dem Begriff die Programmierung „virtueller Umgebungen“ ab. Andreas Lobers Telepolis- Buch „Virtuelle Welten werden real. Second Life, World of Warcraft & Co: Faszination, Gefahren, Business” von 2007 ist ganz getragen von der Euphorie über die neuen Spielmöglichkeiten. Dass die virtuellen Welten „real werden“, ist im Titel einfach so dahingeredet. Die im Untertitel erwähnten „Gefahren“ werden mit dem Hinweis von Bert te Wildt erledigt, dass „insbesondere psychisch labile Menschen“ der Faszination des Spiels erliegen könnten.

Ereignisse der simulierten Umgebung müssen zudem plausibel sein, zumindest spielerisch. Ernst wird es, wenn das Virtuelle in das mentale Konzept des Wirklichkeits-Bewusstseins integriert werden kann. Dann zeigt sich: Die elekro-magnetischen Potentiale leben von unserer Phantasie und Einbildungskraft. Die Integration von Phantasie-Phänomenen ins Wirklichkeits-Bewusstsein ist je nach Persönlichkeit unterschiedlich und vor allem zeit- und kulturbedingt. Noch für Martin Luther war der Teufel „wirkliche“ Realität, die Aufklärung hat ihn für die meisten Zeitgenossen ins Reich der unplausiblen Gestalten verdrängt. Wie der leibhaftige Teufel werden die hüpfenden Lichtpunkte auf der Leinwand und die Schwingungen der Schallwellen, die von der Telefon-Stimme oder von der Musiker-Gruppe aus dem Kopfhörer kommen, erst zu „virtueller Realität“, wenn sie im Kopf als „wahr“ genommen - wahr-genommen werden.

Der mediale elektrische Schein, komponiert aus toten Pixeln auf der Leinwand, erscheint wie das pralle Leben und lässt das durch Schwerkraft an die Erde gedrückte leibliche „Hier und Jetzt“ fahl und schal erscheinen. In der „virtuellen Realität“ ringt das Glück mit dem Unglück, da geht es um Himmel und Hölle, während die Mühen des Alltags von den Routinen des Ackerbaus und heute des Büros bestimmt bleiben.

Zwischen die leiblich-physische Welt und ihre Wahrnehmung schiebt sich in der menschlichen Phantasie eine kulturelle „Zwischenwelt“ (Karl Eibl). Diese Zwischenwelt besteht aus sprachlichen wie visuellen Mustern, mit denen das menschliche Gehirn fiktive Vorstellungen zum Gegenstand der Kommunikation macht. Der Mensch erfindet böse Geister zur Erklärung von Naturgewalten, hüpft auf einem Bein oder betet Holzfiguren an, wenn er meint, dass dadurch die imaginierten Geister wohlwollend gestimmt werden können. Und wenn er andere sieht, die auf einem Bein hüpfen, kann er ihr Verhalten verstehen und entscheiden, ob er an den Zauber glaubt oder nicht. „Es scheint eine Spezialität des Menschen zu sein, dass er ... auch Nichtanwesendes in den Dingstatus setzen kann: Vergangenes, Zukünftiges, Abstraktionen, sogar pure Erfindungen.

Das ist eine immense Ausweitung der kognitiven Domäne, denn es ermöglicht die Konstruktion wechselnder, doch jeweils relativ stabiler, vom Augenblickskontext unabhängiger Zwischenwelten.“ (Eibl)

Durch die computergenerierten Bilder wird das menschliche Gehirn optisch getäuscht wie es einst durch wortgewaltige Predigten verführt wurde. Dabei hat das Eintauchen in Phantasiewelten immer physische Anreger gebraucht: Weihrauch-Düfte, Klänge, Bildnisse. Besonders zwingend erscheinen Massen-Suggestionen – Millionen Ameisen können bekanntlich nicht irren.

In der Geschichte war das Virtuelle vor allem das Heilige. Fern-sprechen und Fern-sehen kannte man vor den neuen elektrischen Technologien, die sie zu Routinen des Alltags gemacht haben - es waren Praktiken im Kontext der religiösen Rituale. Das Gefühl der „Fernanwesenheit“ (Manfred Faßler), das heute über das Handy vermittelt wird, kannte man klassisch als Realpräsenz und Wirkung eines Geistes oder eines Gottes im alltäglichen Leben. Unverfügbares wie die Naturgewalten oder auch das Jagd-Glück, die Zeit, Liebe oder die Frage nach dem Tod wurden in eine Erzählung der Transzendenz eingesponnen und damit wenigstens gedanklich verfügbar gemacht. Die als transzendent gedachten Mächte wurden für wahr genommen als personalisierte Machthaber, mit denen man handeln kann: Rituale sollten sie beschwören und Gaben wohlgesonnen machen. Das unverfügbare Transzendente wurde symbolisiert in Worten und Statuen, in Bildnissen und in Schriftworten, die den Status von Bildnissen erlangten. In monotheistischen Religionen wie dem Jahwe-Allein-Kult oder dem Islam trat die Heilige Schrift an die Stelle der traditionell mitgetragenen Götter-Statuen.

Mit ihren kultischen Tänzen konnten die Schamanen archaischer Kulturen, diese personifizierten Mittler zwischen dem Realen und dem Heiligen, auf die virtuelle Realität der Geister Einfluss ausüben. Menschen haben immer Phantasiegeschichten erzählt und gern geglaubt – von wundersamen Kräften, von besonderen Menschen und von Göttern. Geschichten über Maria, von der die Autoren der biblischen Schriften kaum etwas wussten, füllten im römisch-katholischen Mittelalter kleine Bibliotheken. Die Menschen liebten ihr Bild der Maria. Sogar die Jungfrauengeburt der Maria ist für viele „Realität” wie der Weihnachtsmann (seit dem 19. Jahrhundert) für Kinder - und wenn jemand kommt, der Zweifel sät, dann reagiert schon der kleine Mensch verärgert. Erwachsene lieben es, Kinder bei dem Glauben an den Weihnachtsmann zu beobachten.

Das menschliche Bedürfnis nach höllischen Phantasiegeschichten und „virtueller Realität“ ist älter als die schriftliche Fixierung solcher Geschichten. Mit Blitz und Donner und einer dicken Wolke kündigt der Gott des Alten Testamentes sein Gesetzgebungswerk an. „Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil Jahwe auf den Berg herabfuhr mit Feuer; und sein Rauch ging auf wie ein Rauch vom Ofen, dass der ganze Berg sehr bebte“ und das Volk in Todesangst versetzte. Das klingt wie die Beschreibung des Bühnenbildes für ein Star-Wars-Theater oder das Drehbuch zu einem Fantasy-Film. Das Bild wird seit mehr als 2000 Jahren den Menschen stimmgewaltig vorgetragen von den Priestern. Sie wollen den Zuhörern die Macht Gottes vor Augen führen. Wer über die transzendente Erzählung verfügt, verfügt über Macht.

Diese erzählte Geschichte ist nicht verhallt, sondern hat eine Tradition des immer und immer wieder Erzählens begründet mit machtvollen Institutionen und kulturprägender Wirkung über Jahrtausende – in Schrift niedergelegt ist sie ikonisiert, Heilige Schrift. Schrift war in anderer Weise als heute ein Instrument der Macht der Schrift-Gelehrten. Was aufgeschrieben war, flößte den normalen, also schriftunkundigen Menschen Respekt ein. Die Gebote, deren Übertretung als „Sünde“ definiert ist, sind dem oralen israelitischen Volk als Schrifttafeln von Gott selbst herabgereicht worden. Nach der Version des Korans verblieb die biblische Urschrift im Besitz des Gottes Allah, sie wurde dem Propheten als Offenbarung nur verlesen.

Bildnisse und Statuen mussten, damit sie ihre machtvolle Wirkung entfalten konnten, erklärt werden. Im späten europäischen Mittelalter war es üblich geworden, Schrift mit ihrer erklärenden Funktion direkt ins Bild auszustellen. Die um 1500 entstandenen Gemälde des Jüngsten Gerichts in der Sankt Cäcilia-Kathedrale im südfranzösischen Albi sind dafür ein Beispiel. Die Nacktheit der Figuren ist eine Metapher für ihre Wehrlosigkeit, die Bücher, die an der Brust zu kleben scheinen, sind die Bücher des Lebens, Verzeichnisse der Sünden.

Auch der Teufel hat übrigens ein solches Buch der Sünden, wie wir von dem Kirchenvater Augustinus wissen. Offenbar gab es selbst in oralen Kulturen eine Ahnung, dass Wahrheiten, die ewig gelten sollen, schriftlich fixiert werden müssen. Gerichtsverhandlungen wurden schon früh protokolliert. Auch das Jüngste Gericht scheint ohne Schriftkultur nicht auszukommen – das Gedächtnis reicht nicht für die Dokumentation der Sünden, sie müssen in einem Buch verzeichnet werden, nur das scheint sicher.

Die Verbindung des Irdischen zum Virtuellen stellten sich die Menschen zuweilen recht handfest vor. Für die Verbindung von Himmel und Erde gibt es schon in der alten jüdischen Phantasie die „Himmelsleiter“, sie entstammt der ägyptischen Mythologie und ist in den Stufenpyramiden symbolisiert. Auch nach der islamischen Tradition führt der Engel Gabriel den Propheten über eine Himmelsleiter hoch hinauf. Die aufregende Idee bewegte die Phantasie über Jahrhunderte. Hieronymus Bosch hat solche Phantasien gemalt – etwa das Tafelbild „Aufstieg ins Paradies“ (siehe Titelbild, um das Jahr 1500): In dem dunklen Nachthimmel öffnet sich ein kreisrunder Lichtkegel, mit perspektivischer Tiefenwirkung ausgestaltet. Das Licht am Ende des virtuellen Tunnelrohres ist das Paradies. Von seiner Helligkeit geblendete, nackte Menschenseelen werden von Flügelwesen zu diesem Licht geflogen.

Die Literatur der Neuzeit ist voller fiktiver Himmels-Erkundigungen. Der Traum vom Fliegen ist seit der Sage, die Ovid aufgeschrieben hat, legendär. Profane Heimatliebe trieb Ikarus in die Lüfte. Leonardo da Vinci versuchte den Traum aus dem Reich der Phantasien in pragmatischen Konstruktions-Zeichnungen zu bannen. Die „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ von Jules Verne erschien 1864, als Buch. Die imaginären Reisen, auf die heute die Filme der „Star Wars“-Tradition verführen, erscheinen uns neu und aufregend – aber genauso neu und aufregend erschienen den jeweiligen Zeitgenossen ihre „Reise“-Berichte.

Über das Spiel mit medialen Fiktionen

Der Ort, an dem die Worte zu Bildern werden und als Kommunikations-Macht wirken, ist der Kopf. Der Ort, an dem visuelle Realitäten der alten und der neuen elektrischen Art wahr-genommen werden, ist das Gehirn. Das Gehirn ist das Organ, das die Beziehung von Lebewesen zu ihrer Welt vermittelt, zu anderen Lebewesen und zu der umgebenden Natur. Es ist ein Beziehungs-Organ. Ohne das Netzwerk der Beziehungen wäre es nur eine klebrige Masse. Im Gehirn verbinden sich die Empfindungen der Haut mit denen der Eingeweide, da werden die Muskeln gesteuert, Reize mit Reaktionen verbunden. Das Nerven-Netz ist der Sitz des körperlichen Selbstgefühls – schon bei tierischen Lebewesen gibt es eine mentale Repräsentanz des spürbaren Leibes. Es scheint das Spezifikums des menschlichen Gehirns zu sein, dass sich über dem spürbaren Leib ein sprachvermitteltes mentales Bewusstsein aufbaut. Die gemeinsam entwickelte Sprache ist das Medium, mit dem die Menschen ihre Wahrnehmungen von Wirklichkeit und ihre Handlungsimpulse geistig sortieren und mit phantasievollen Erzählungen zu einem machtvollen ausgedachten Kosmos ergänzen. Das mentale Bewusstsein produziert mit sprachlichen Metaphern virtuelle Phantasiewelten, die das physisch Reale überwölben und die Wahrnehmung der physischen Welt prägen.

Glauben die Menschen ihre phantastischen Kreationen? Mal so, mal so. Menschen haben das phantastische Theater immer schon geliebt. Das Christentum hat jede Form von profanem Theater in seinen machtpolitischen Blütezeiten verboten, weil die griechischen Göttergeschichten Konkurrenz zu den eignen waren und weil die beliebten Bühnen offenkundig mit dem verführerischen Schein spielten, den die Kirche monopolisieren wollte. Phantastische Erzählungen auf der Bühne entwerten und entmythologisieren die Götter-Geschichten.

Was die mündlichen Erzählungen, die Theater-Vorführungen und die Romane für die die Phantasiespiele früherer Epochen waren, erwarten wir heute von den elektronischen Medien. Wir bezahlen zwölf Euro, um im Kino durch ferne Galaxien zu rasen, blutige Schlachten und große Helden zu erleben und um das Wechselspiel von Glück und Unglück einer Liebesgeschichte beweinen zu können. Warum? Das mentale Spiel mit Fiktionen macht offenbar Spaß. Bereits kleine Kinder benutzen in ihrem Spiel Gegenstände nicht nur als das, „was sie sind“. Eine Banane wird zum Telefon. Das Spiel mit Fiktionen kennen alle Kulturen. Oft wissen Menschen, dass sie mit Fiktionen spielen, tun aber so, als sähen sie keinen Unterschied zwischen phantastischen Fiktionen und solchen Konstruktionen des Wirklichkeitsbewusstseins, mit denen unser Gehirn ein Abbild der materiellen Realität erzeugen will.

Der Medienpsychologe Clemens Schwender beschreibt diese Wirkung der Medien als Attrappenwirkung. Die Emotionen der Zuschauer sind keine Phantome, sondern real körperliche Emotionen. „Wenn auf der Leinwand der Löwe aus dem Busch bricht, dann erschrecken wir ‚wirklich’, und wenn auf Bildschirm oder Leinwand ein Kind durch böse Drogenhändler gefährdet wird, dann geraten wir ‚wirklich’ in Sorge um das arme Wesen. Nichtwirklich sind nur der Löwe und das Kind, aber nicht unsere Gefühle. Sie werden durch die Löwen-Attrappe oder die Kind-Attrappe ausgelöst so wie die Raubvogelattrappe Schrecken bei den Hühnern auslöst.

Aber weshalb laufen wir nicht vor dem Löwen davon, weshalb eilen wir dem Kind nicht zu Hilfe, wie es den vollständigen angeborenen Emotionsprogrammen entspräche?“ Der homo sapiens verdankt seinen Aufstieg zum „Erfolgsmodell der Evolution“ seiner Fähigkeit zur medialen Metainformation. Nur der Mensch kann Abbilder und auch Realitäts- Bilder unterscheiden und hat gelernt, „Überzeugungen anderer rekonstruieren und ihr Handeln dadurch (zu) verstehen“ (Schwender). Menschen reagieren nicht (nur) trieb- oder reflexgesteuert. Das ist die evolutionäre Grundlage der Freiheit. Zwischen Aufnahme der Reize (Informationen) und Reaktion treten kognitive und emotionale Verarbeitungsprozesse.

Emotionen sind Muster von Reiz-Verarbeitung und erleichtern die Entscheidung, wie Reize zu bewerten sind und wie zu reagieren wäre. Während das Spiel im Tierreich ein typisches Verhalten von Jungtieren ist, die Verhaltensmuster erlernen müssen, ist bei Menschen die Beschäftigung mit fiktiven Situationen (Theater) ein lebenslanges Lern-Spiel. Die Verarbeitung der Reize ist aufwändig, in der Freiheit steckt das Risiko, falsch zu reagieren.

Menschen haben Spaß am Erkennen von Mustern, die beim Lösen von Problemen helfen. So fiktional die fiktive Geschichte oder das Setting auch sein mögen, es geht doch immer um Figuren mit geläufigen Emotionen. Die Fähigkeit zur Imagination verbesserte schon die Überlebenschancen unserer Vorfahren in der Jäger-und-Sammler-Vorzeit. Menschen können alle Abenteuer der Welt virtuell erleben und emotional erfahren, ohne dafür die Strapazen und Risiken aufnehmen zu müssen, die normalerweise damit einhergehen. Die Beschäftigung mit audio-visuellen Medien- Artefakten ist gefahrloser und mit weniger Aufwand verbunden als das Abenteuer in Wirklichkeit. Das mentale System belohnt diese spielerische Bewältigung der Abenteuer mit positiven Gefühlen, die dann immer wieder gerne gesucht werden.

Der Mensch kontrolliert seine eigene spontane Emotion wie ein Lügendetektor und schlussfolgert: „Das ist ja nur eine Attrappe. Wir werden dann zwar den angenehmen Schauder des Horrorsfilmes genießen oder uns von einem Liebesfilm zu Tränen rühren lassen, aber ansonsten allenfalls unsere Erdnüsse etwa gieriger essen.“ (Eibl)

Was meint „Medium“?

Medien sind „Mittel“. Das Wort Medien hat im Sprachgebrauch verschiedene Bedeutungen. Im spiritistischen Kontext werden Wesen, die die Verbindung zu übersinnlichen Welten herstellen, als „Medien“ bezeichnet. Geld ist ein Medium, ein Tauschmittel, dass den Dingen einen Wert zuschreibt, den sie „an sich“ nicht haben. Dem Physiker gelten Stoffe wie Luft oder Flüssigkeiten als „Medien". Das lateinische „medius" bezeichnete noch primär das in einem räumlichen Sinn „in der Mitte Befindliche". Seit dem 17. Jahrhundert entwickelte sich in der deutschen Sprache das Fremdwort und hatte im 18. Jahrhundert zwei unterschiedliche Bedeutungsfelder: „Medium" wird eine Bezeichnung für „Hilfsmittel" und „Werkzeug", also für etwas, das zur Erreichung eines Zweckes dient. Und „Medium" bezeichnet „das zwischen zwei Dingen Vermittelnde" im Sinn von „Mitte", „Mittler", „Mittelglied".

Was solche medialen Mittel für den Menschen bedeuten können, lässt sich vielleicht an einem scheinbar entfernten Beispiel deutlich machen: Aus dem Physik-Unterricht ist auch für die Luft die Bezeichnung „Medium“ geläufig. Was bedeutet das Medium Luft für die Lebewesen auf der Erde? Ihr Sauerstoff ermöglicht das Atmen, Luft lässt Licht hindurchscheinen, sie ermöglicht das Sehen. Luft lässt Duftstoffe diffundieren, sie ermöglicht das Riechen. Luft leitet Schwingungen oder Druckwellen weiter – sie ermöglicht das Hören. Im Medium der Luft können sich Lebewesen leicht fortbewegen. Und mit Hilfe der Sinneswahrnehmungen, die die Luft ermöglicht, steuern und kontrollieren sie ihre Fortbewegung durch das, was sie sehen, hören und riechen. Sie umgibt den Menschen und ermöglicht Leben. Weil Luft aber weder sichtbar noch fühlbar ist, also für die menschlichen Sinne nicht bewusst wahrnehmbar, können wir sie normalerweise nicht als das natürliche Umwelt-Medium be-greifen.

Nur der Tastsinn liefert seine sinnlichen Eindrücke von der Realität unmittelbar, also ohne ein Medium der Wahrnehmung, an das Gehirn. Aber mehr als „warm oder kalt“, „spitz oder rund“, „hart oder weich“, also mehr als ein Regenwurm würde auch der Mensch über seinen Tastsinn nicht identifizieren können - hätte er nicht Bilder von tastbaren Gegenständen im Kopf.

Über ihre Sinnesorgane nehmen höhere Lebewesen unendlich viele Signale aus der Umwelt auf. Sobald das Gehirn in diesem Sinnes-Rauschen besondere Muster identifizieren kann, macht es diese als akustische oder visuelle Zeichen bewusst und gruppiert sie zu Konzepten und Vorstellungen. Neue Informationen werden im Kontext der „gespeicherten” alten Informationen und persönlicher Erfahrungen bestimmten Bedeutungen zugeordnet.

„Informationen” werden aus den Rohdaten des Sinnes-Rauschens erst, wenn Lebewesen sie im Kontext ihres kulturellen Wissens selektieren, Lücken schließen, Sinn konstruieren. „Medien“ vermitteln also Zeichen in einem Kontext, der erst den Zeichen Bedeutung verleiht. Erst die soziale Gemeinschaft gibt den Zeichen-Mustern ein gemeinsames Verständnis dessen, was sie als Sinn transportieren (sollen). Die Interpretation der Zeichen reduziert das chaotische Rauschen auf „wichtige” Elemente und schafft damit ihren Sinn. Durch ihre geistige Tätigkeit ordnen Lebewesen die Welt für sich, für sein Begreifen. Auch Tiere müssen, um sich in ihrer Welt orientieren zu können, „innere Bilder“ entwickeln, die ihnen sagen, was fressbar ist und was gefährlich.

Fressbar zum Beispiel sind kleine Linien, die sich bewegen, sagt das Froschgehirn dem Frosch. Für still sitzende Fliegen hat er kein „inneres Bild“, weil sein visuelles System das als „Rauschen“ und wenig aufregend ausblendet, ihm also letztlich unterschlägt. In seinem Buch über die „Vorstellungen der Tiere” hat Hans Volkelt schon 1914 beschrieben, wie eine Spinne eine Mücke, die sich in ihrem Netz verfängt, also ihrem Tastsinn zugänglich ist, als Beute erkennt, vor einer Mücke aber flieht, wenn sie ihrem Gesichtssinn präsentiert wird.

Tiere kombinieren ihre inneren Bilder mit weitgehend instinktiven Reaktionsmustern, die Verhaltensforscher als Überlebens- und Fortpflanzungsimpulse interpretieren. Tiere können, wie die Warnrufe bestimmter Affenarten zeigen, ihre „inneren Bilder“ auch akustisch kommunizieren, sie können innere Bilder visuell ausdrücken und ihren Artgenossen „zeigen“, dass sie sich unterwerfen oder dass sie die Zähne fletschen und bereit zu Angriff sind.

Kommunikationsmittel Schrift

Am Übergang von den höheren Primaten zum Menschen steht die Erfindung der Sprache. Dieses komplexe Symbolsystem schafft ganz neue Möglichkeiten der kommunikativen Ordnung der Welt, viel differenzierter als die Mittel, über die Tiere verfügen. Dieses Kommunikationsmittel unterscheidet den Menschen von Tieren. Die Kultur der Sprache entwickelt sich kommunikativ über Generationen, in der Sprache ist ein ganzes System von Bedeutungen verfestigt. Wenn zum Beispiel das Wort „Seele“ in der Welt ist, prägt es Wirklichkeits-Vorstellungen, es ordnet mit seinem Gegenbild, dem Leib, das Selbstverständnis vom Menschen und entfaltet seine Bedeutung - auch wenn die Frage, was das wirklich ist, „Seele“, immer wieder neue Ratlosigkeit hinterlässt. Das ist der Wortrealismus: Mit dem Aussprechen des Wortes „Seele“ ist klar, dass da etwas sein muss, auch wenn unklar ist, was eigentlich. Oder „Sünde“ – auch dieses Wort hat abendländische Geschichte gemacht.

Der kulturelle Weltbezug des Menschen ist ein medial vermittelter. Das Singen stiftete in den archaischen Horden des homo sapiens die Gemeinschaft, mit ihrem Sprechgesang konnten die Menschen sich zudem abstimmen, etwa für die Jagd. Die Sprache schließlich schafft die Voraussetzung für eine differenzierte Welt-Ordnung. Es gibt eine „natürliche Symbolik" einfacher körpernaher, leiblicher Wahrnehmungen und die kulturelle „künstlichen Symbolik" der Sprache und der Bilder, auf der Mythen, Weltbilder, Kunst und Wissenschaft aufbauen und mit denen das Wahrgenommene zur Welt gestaltet wird.

Kulturgeschichte der Kommunikations-Medien

Die Kommunikationsmedien sind Mittel, die der Orientierung in sozialen Gemeinschaften dienen und die physische Realität mit symbolischem Sinn ausstatten. Zeichen und Symbole sind die kulturellen Muster dafür, also vor allem die Sprache. Entscheidend für die Wahrnehmung ist die Bedeutung, die aufgenommenen Reizen zugeschrieben wird. Das ertastende „Begreifen“ ist als Metapher für gelungene Wirklichkeits-Repräsentation geblieben, Neugeborene „begreifen“ den Körper ihrer Mutter.

Kinder wachsen dann aber in eine Welt voller kultureller Muster hinein, die ihnen als Wort-Laute, Bild- und Schriftzeichen nahegebracht werden. Das Wirklichkeits-Bewusstsein eines erwachsenen Menschen ist vor allem aus visuellen Bildern und akustischen Lauten konstruiert, die Menschen in ihren Lebensgemeinschaften teilen. Auch die Zeichenträger für Bilder und Schrift werden gewöhnlich unter den Begriff der Kommunikationsmedien subsumiert – vom Holz und Stein über das Papier bis zu elektrochemischen Zeichenträgern (Foto, Film) und schließlich dem digitalen elektronischen Netzwerk der Festplatten (Internet).

Schon das Medium Sprache verlagert die symbolisierende Fähigkeit des Menschen nach außen, das Bezeichnete erscheint in dem flüchtigen Medium des Schalls, aber fixiert werden kann es nur im menschlichen Gedächtnis. Dauerhaft und „für alle“ fixiert wird der akustische Sprachklang durch seine Übersetzung in ein visuelles Symbolsystem, die Schrift. Als Klang fixierbar wird Sprache erst mit dem Tonband und der Festplatte des Computers.

Auch die archaischen Artefakte waren verfestigte Bedeutungsträger, die für den Kult produziert wurden und den Geist der Gemeinschaft sichtbar machen sollten, die Statuen wie die Tempel. Die archaischen Schriftzeichen und ihre Schriftträger waren als heilige Artefakte: Die frühe Magie der Schrift ist Teil der Bildmagie. Denn wenn die „Tora“ in der jüdischen Tradition mit der Aura des Geheimnisvollen umgeben wurde, verehrt, aber unberührbar und für normale sterbliche unzugänglich von den Priestern aufbewahrt, dann entsprach das einem entwickelten Kult innerer Bilder.

Bedeutung erhält ein visueller Eindruck durch die Sinnzusammenhänge, in die ihn das wahr-nehmende Bewusstsein einfügt. Die Wahr-nehmung abstrahiert aus dem chaotischen visuellen Eindruck ein Allgemeines, das ordnende Bewusstsein erkennt in den unterschiedlichen Formen und Farben im Apfelbaum „Äpfel“ und unterscheidet sie von den Blättern. Bewusstsein ist gestaltete sinnliche Wahrnehmung. Die vermittelte Bedeutung hängt auch von den Möglichkeiten des Mediums ab, das sie vermittelt. Schon die menschlichen Sinnesorgane beschränken den Bereich des unmittelbar Wahrnehmbaren auf ein Überlebens- Spektrum. Sowohl Auge wie Ohr und Gedächtnis ersparen mit ihrer Beschränktheit dem Gehirn Sinneseindrücke, die für das Überleben des steinzeitlich geformten ‚homo sapiens’ nicht notwendig waren. Durch seine „Medien“ erweitert der Mensch sein leibliches Vermögen.

Die Bildsymbolik der Wahrnehmung und die Sprache erweitern die Möglichkeiten des Sichtbaren, indem sie die Eindrücke sortieren helfen. Die Schrift erweitert die Möglichkeiten des Gedächtnisses, sie steht am Anfang einer apparativen Externalisierung des leiblichen Wahrnehmungsvermögens. Menschen können sich durch symbolische Zeichen Ausdruck verleihen, aber nur im Kontext der Gemeinschaft, in der sie leben und verstanden werden. Erst im gesellschaftlichen Kontext haben Gedanken, Gefühle und Ideen eines einzelnen Mitglieds der Gemeinschaft Bedeutung, durch Kommunikation bilden sich also menschliche Gemeinschaften - und verändern sich. Die Geschichte der Medienkultur ist die Geschichte der Wahrnehmungs- und Kommunikationsmöglichkeiten; im Unterschied zu Gemeinschaften in der Tierwelt ist für die Kommunikationsmittel der menschlichen Gemeinschaften ihre kulturgeschichtliche Entwicklung wesentlich. Zur den primären, natürlichen Mitteln der Kommunikation gehören - körperliche Berührungen und Bewegungen, also Zeige-Gesten, Gesichts-Grimassen, Tänze - Ton-Änderungen, also Laute, Klänge, Musik - und Sprache.

Am Anfang der Hochkulturen der Menschheitsgeschichte steht die Speicherung von Kommunikation durch visuelle Symbol-Zeichen: kleine Schnitz-Bilder, große Marmor-Plastiken, monumentale heilige Bauwerke und Schriftzeichen. Die ursprünglichen technischen Kommunikationsmedien sind die bildlichen Artefakte, also Statuen und heiligen Bauwerke und in Ton geritzte Sinnbilder. Man könnte die Pyramiden neben den Münzen als frühe Form von „Massenmedien” begreifen. Zu den technischen Kommunikationsmedien gehören dann natürlich die zunächst auf Pergament oder Leder gemalten und in Stein gehauenen Schriftbild-Zeichen. Sie sind Speichermedien und Transportmittel für Sprache.

Die europäische Kulturentwicklung der Neuzeit, die inzwischen weltweit dominant ist, hat sich auf der Basis der massenhaften Verbreitung schriftlicher Speichermedien (Technik des Buchdrucks) entwickelt. Seit dem 19. Jahrhundert kam die magnetische, chemische und elektrische Speicherung und Verbreitung von Bildern und Tönen hinzu. Seit dem 20. Jahrhundert revolutionieren die elektronischen Techniken der Digitalisierung, Speicherung und Verbreitung von Bildern, Schrift und Ton die weltweite Kommunikation und damit die Kulturen der Welt. Zeichen-Muster haben unterschiedliche Beständigkeit, abhängig von ihren Träger-Medien. Der Schall wird von der schwingenden Luft nur Bruchteile einer Sekunde lang gespeichert, Muster im Sand halten bis zum nächsten Wind, Zeichen auf Pergament oder Papier können je nach klimatischen Bedingungen ihre Botschaft über Jahrhunderte speichern. Die Verfallszeit elektronischer Speicherung hängt inzwischen wesentlich von der Software ab, mit denen sie ausgelesen und in sichtbare oder hörbare Muster umgewandelt werden können.

Mit der Bild-Statue und der Bilder-Schrift wurden Speichermedien und Kommunikationsvorgang schon früh getrennt. Elektrisch sind auch Laute (Sprache und Musik) speicherbar, ohne dass unmittelbar kommuniziert wird. Es macht daher Sinn, zwischen Trägern der Kommunikation (Ton und Sprache, Bild und Schriftbild) und seinen technischen Speichern zu unterscheiden, also den „Speicher-Medien” Papier, Buch, Tonträger, Foto, Film. Der Computer ist ein digitales Speichermedium und das digitale Netz ist das universelle Träger-Medium für Kommunikation.

Sprache als Medium des menschlichen Geistes

Sprache ist aber das ursprüngliche, primäre Mittel der Kommunikation, auch im elektronischen Zeitalter. Die Stimme ist das primäre Kommunikationsinstrument, das Gehirn bzw. das Gedächtnis das primäre Speichermedium insbesondere für das Gesprochene. Auch in der heutigen scheinbar ganz von Medien bestimmten Kultur ist die unter Anwesenden geteilte Wahrnehmung immer noch die sicherste Form kommunikativer Symbolisierungen.

Bei dem Wort „Medium“ denkt man zunächst an Techniken – Bilder und Fernsehen, Schrift und Druckwerke, schließlich das Internet. Solche technische Verbreitungsmedien sind Werkzeuge wie ein Hammer. Er hat ungenutzt seine Existenz wie ein Buch oder ein Datenträger. Beim Medium Sprache ist das anders: Sprechen kann ich nur, indem ich