19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

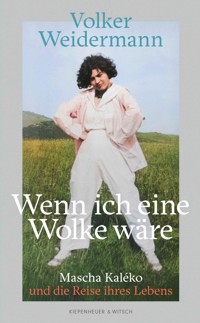

»Ich muss mich auf Wunder verlassen«: Mascha Kalékos Deutschlandreise Januar 1956: Siebzehn Jahre, nachdem Mascha Kaléko Nazi-Deutschland in letzter Minute verlassen hat, kehrt sie zurück. Es ist eine Reise in die Vergangenheit – verbunden mit der bangen Frage, ob sie auch eine in die Zukunft sein kann. Sie fährt nach Berlin, in die Stadt, in der sie glücklich gewesen war, in der sie als Dichterin erfolgreich geworden ist, die sie liebte, und durch das ganze Land, ein ganzes Jahr lang. Fast täglich schickt sie Briefe nach New York, an ihren Mann, die Liebe ihres Lebens, und erzählt – von märchenhaften Erfolgen, einem Wunder in Berlin, Abgründen, von einem alten, neuen Land. Volker Weidermann schreibt über ein einzelnes Jahr und zeigt darin ein ganzes deutsch-jüdisches Leben. Es ist die Geschichte einer Dichterin, in deren Humor, Esprit und Melancholie wir uns selbst erkennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Volker Weidermann

Wenn ich eine Wolke wäre

Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Volker Weidermann

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Volker Weidermann

Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, war Gastgeber des »Literarischen Quartetts« im ZDF. Er ist Kulturkorrespondent der Zeit und Autor zahlreicher Bücher, darunter »Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen« und »Mann vom Meer«. Außerdem ist er Herausgeber der Reihe »Bücher meines Lebens«.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Anfang der Dreißigerjahre ist Mascha Kaléko ein Star in Deutschland. Die Menschen lieben ihre Gedichte über Liebe und Alltag, über Berlin und die Welt – und sie liegen der Autorin zu Füßen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird das Leben für Jüdinnen und Juden immer schwerer; 1938 kann sie in letzter Minute nach New York fliehen.

Siebzehn Jahre bleibt sie dort, bevor sie – nach langem Zögern – beschließt, im Januar 1956 Deutschland zu besuchen. Kann ihre alte Heimat ihre neue werden? Sie fährt nach Berlin, in die Stadt, in der sie glücklich gewesen war, in der sie als Dichterin erfolgreich geworden ist, die sie geliebt hat; sie reist durch das ganze Land, ein Jahr lang. Fast täglich schickt sie Briefe nach New York, an ihren Mann, die Liebe ihres Lebens, und erzählt – von märchenhaften Erfolgen, einem Wunder in Berlin, von Treffen mit Schriftstellern, Journalisten und Lesern, von den Abgründen der Vergangenheit, von einem alten, neuen Land.

Volker Weidermann schreibt über ein einzelnes Jahr und zeigt darin ein ganzes deutsch-jüdisches Leben. Es ist die Geschichte einer Dichterin, in deren Humor, Esprit und Melancholie wir uns selbst erkennen.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Kosmos Design, Münster

Covermotiv: Mascha Kaléko 1930 auf Hiddensee, Deutsches Literaturarchiv Marbach

© alle Gedichte Mascha Kaléko: Gisela Zoch-Westphal / dtv und Rowohlt Taschenbuch Verlag (Das lyrische Stenogrammheft)

ISBN978-3-462-31355-0

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Ein fernes Land

Minetta Street

Reise in ein Land, das es nicht mehr gibt

Erst mal Richtung Süden

Ihre Stadt, ihre Bäume, ihre Luft – und ein Wunder am Telefon

Der Boden schwankt

Auf ihrem Zauberberg

Magisches Gepäck

Nach der Reise, nach dem Glück

Die Sterne, der Mond

Eine Million

Dank

Für Mascha

Ein fernes Land

Das Schiff legt ab. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Die winkenden Menschen unten am Pier. Ist Chemjo darunter und Steven? Sie winkt in die langsam verschwindende Menge hinein. Wahrscheinlich sind die beiden, Vater und Sohn, schon auf dem Rückweg in die kleine Wohnung in der Minetta Street in Greenwich Village. Seit 1942 lebt die Familie dort. Mascha hat die Wohnung gefunden, Mascha hat sie eingerichtet, Mascha hat das Leben darin organisiert. Wie sie überhaupt alles organisiert hat, im Exil, in der neuen Heimat, für ihren Mann, den Komponisten, Chorleiter und Musiksammler Chemjo Vinaver, und ihren Sohn Steven, der nicht mal zwei Jahre alt war, als sie im Oktober 1938 Europa verließen. Evjatar hieß er damals noch. Den Namen haben seine Eltern in Amerika gegen einen neuen getauscht, damit er es leichter hatte. Er hatte es schwer genug. Wie sie alle. Aber sie waren zusammen, sie hatten überlebt. Sie hatten Glück.

Es ist der letzte Tag des Jahres 1955. Mascha Kaléko ist auf einer Reise in die Vergangenheit. Sie hat sich dagegen gesträubt. Lange wollte sie nicht nach Deutschland zurück. Obwohl sie ihr Leben dort geliebt hatte, in den Zwanziger- und auch noch in den Dreißigerjahren. »Die paar leuchtenden Jahre« wird sie die Zeit immer wieder nennen, in der sie endlich angekommen war nach vielen Jahren des Umherreisens und der Unsicherheit und der ständigen Umzüge.

1907 im galizischen Chrzanów geboren, der Vater Russe, die Mutter Österreicherin, erlebt sie als Kind kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges die Flucht der Familie nach Deutschland. Sie haben Angst vor antisemitischen Pogromen, sie haben Angst, dass der Vater eingezogen werden könnte von der russischen Armee und gezwungen wäre, gegen seine österreichischen Verwandten zu kämpfen. Sie kommen nach Frankfurt, bleiben zwei Jahre, der Vater wird als feindlicher Ausländer inhaftiert, dann, nach seiner Entlassung, geht es für weitere zwei Jahre nach Marburg und am Ende des Krieges endlich in die Hauptstadt. Da ist Mascha elf Jahre alt. Berlin wird ihre Heimat.

Hier wird sie zur Dichterin, schon in der Schule schreibt sie unter dem Pult heimlich Gedichte. Studieren darf sie nicht, der Vater sagt, für Mädchen sei das nicht nötig, »Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten./Ich aber leider trat nur ins Büro«, hat sie später gedichtet. Sie macht eine Bürolehre, »Im ersten Brief kommt ein Gähnen auf je ein Komma«, quatscht sich aber beharrlich in die literarische Welt Berlins hinein. Nach Büroschluss geht sie ins Romanische Café, wo die Schriftsteller sitzen, Erich Kästner, Else Lasker-Schüler, Gottfried Benn, Gabriele Tergit, Hermann Kesten, Alfred Polgar und all die anderen. Mascha schaltet sich, stark berlinernd, in die Diskussionen ein – vom schwachbrüstigen Dichter Klabund erzählt man sich, er habe immer wieder beschwichtigend die Hände in die Luft gehoben, um ihren Redefluss vorsichtig einzudämmen. Kurt Tucholsky habe ihn beruhigt: Lass sie reden.

Mascha Kaléko wollte für ihr Leben gern dazugehören und zeigte allen Mut, den sie in sich hatte. »Damals hätte es weiß Gott nur eines kleinen Stoßes bedurft, um mich abzuwerfen von dem schüchternen Pegasus, auf den ich mich in einem unbewachten Augenblick geschwungen hatte und der so kecke Töne von sich gab. Ich war zaghaft wie ein erstes Schneeglöckchen und scheu, wie sich das für einen blutigen Anfänger gehört. Meine Ambitionen hingegen waren beträchtlich.«

Und ihre Gedichte wurden gedruckt in den besten Zeitungen, die Redaktionen und die Leser wollten immer mehr von diesen melancholisch-weisen, kindlich-klugen, direkt empfundenen und gedichteten Alltagsversen, die ihnen ihr Leben, ihre Gegenwart, ihre Stadt auf sachlich-schöne Art beschrieben. Mascha war selig. Auf den Bildern aus diesen Jahren ist eine traumhaft schöne, vor Selbstbewusstsein berstende junge Frau mit wilden dunklen Haaren zu sehen, mal Latzhose, mal Pelz, mal großkragiges Hemd, oft am Meer, auf Hiddensee; auf einem sitzt sie vor einem Strandkorb auf Steinen, das Gesicht in eine Hand gestützt, auf der Rückseite die Frage »Woher krieg ich bloß ein Retour-Billet?«. Sie sieht so aus, als bliebe sie gerne immer dort am Strand. Auf das Foto, das sie breitbeinig, in weißer weiter Leinenhose und mit den Händen kampfeslustig in die Hüften gestemmt zeigt (und das auf dem Umschlag dieses Buches zu sehen ist), hat sie geschrieben: »Die Kleidung ist angeblich ›ungezwungen‹: Weil jedes Girl die Seemannsluft kopiert.« Sie ist viel auf Reisen in diesen Jahren, Kopenhagen, Granada, Marokko; auf einer Postkarte aus Paris schreibt sie: »Paris ist schön … sehr schön. Aber leben, leben in Berlin.«

Und dann kam eines Tages dieser Mann ins Romanische Café. Er stellte sich der jungen Dichterin als ein Freund Franz Hessels vor. Der war damals eine leise Berühmtheit. Er schrieb Feuilletons, die er durch Berlin und durch Paris spazierend erlebt hatte, liebte Frankreich und die französische Literatur, übersetzte Balzac und Proust und war vor allem Lektor bei Rowohlt. An dem berühmten Verlag und dessen Verleger Ernst Rowohlt hing er mit seiner ganzen Liebe. »Für Rowohlt würde ich auch umsonst arbeiten«, hat er gesagt. Und nun hatte Hessel also seinen Freund ins Café geschickt, um Mascha zu sagen, dass er ein Buch von ihr herausbringen wolle. Das war irgendwann im Jahr 1932. Eigentlich wollte er Unveröffentlichtes von ihr haben, aber Mascha Kaléko hat immer alles sofort veröffentlicht, dichtete sozusagen »von der Hand in den Mund«. Hessel ließ sich jedoch nicht von seiner Idee abbringen und stellte zusammen mit der jungen Dichterin ihr erstes Buch zusammen, »Das lyrische Stenogrammheft«. Sie hat ihm das nie vergessen, seine Liebe zu ihren Gedichten, das Gefühl, das er ihr gab, dass ihre Gedichte lebenswichtig sind, dass sie ein Buch werden müssen. Sein Glaube an sie. An ihre Kunst. »Diese erste Begegnung mit Franz Hessel ist mir unvergeßlich«, schreibt sie viele Jahre später. »Für mich begann damals eine große Freundschaft mit einem wunderbaren Menschen und Dichter, der dazu auch noch ein Heilger war – und ich bin sonst sparsam mit diesem Wort.« Wer immer diesen leisen, zurückhaltenden, feinen Franz Hessel kannte, teilte mit Mascha dieses Gefühl: »Alle liebten diesen seltsamen heiligen Franz, der abgeklärt wie ein Weiser aus dem Fernen Osten durch unser lärmendes Jahrhundert ging.« Bei ihm und dem lauten, lebensfrohen Impulsverleger Ernst Rowohlt, der 1912 das erste Buch Franz Kafkas, den schmalen Band »Betrachtung«, veröffentlicht hatte und von dem es hieß, er müsse ein Buch nicht lesen, sondern es nur gegen seinen Hinterkopf klopfen, um zu wissen, ob es für den Verlag geeignet sei, war ihr Werk gut aufgehoben.

Das lyrische Stenogrammheft hatte den Klopftest bestanden, es erschien im Januar 1933. Und obwohl dieses Datum für das Debüt einer jüdischen Dichterin nicht schlechter hätte gewählt werden können, wurde es ein Erfolg. Aber was für ein Triumph wäre das Buch geworden, wenn es ein, zwei Jahre früher erschienen wäre! Das letzte Gedicht im Band endet so: »… Einst hatte man noch manikürte Hände/Und einen Ruf. – Doch das ist lange her./Seit Neujahr grüßt selbst der Portier nicht mehr./– Das ist das Ende …«

Es ist dann aber sogar noch ein zweites Buch von ihr erschienen, gleich im Jahr darauf, Dezember 1934, man musste sich beeilen. »Kleines Lesebuch für Große« heißt es bescheiden. So viel Sehnsucht ist darin. So viel Liebe und Schönheit. »Die Sonne ruf ich an, das Meer, den Wind,/Dir ihren hellsten Sonnentag zu schenken,/Den schönsten Traum auf dich herabzusenken,/Weil deine Nächte so voll Wolken sind«, schreibt sie in ihrem Gedicht »Kleines Liebeslied« und in einem anderen: »Manchmal seh ich auf zu Sternmillionen./Ob das Glück stets hinter Wolken liegt?/Ach, ich möchte in den Nächten wohnen,/Wo kein ›morgen‹ um die Ecke biegt.« Und eines ihrer schönsten Liebesgedichte steht auch darin und es heißt »Für Einen«: »Die Andern sind das weite Meer./Du aber bist der Hafen./So glaube mir: kannst ruhig schlafen,/Ich steure immer wieder her./Denn all die Stürme, die mich trafen,/Sie ließen meine Segel leer./Die Andern sind das bunte Meer./Du aber bist der Hafen./Du bist der Leuchtturm. Letztes Ziel./Kannst, Liebster, ruhig schlafen./Die Andern … das ist Wellen-Spiel,/Du aber bist der Hafen.«

Allein – wir wissen nicht ganz genau, wer dieser Hafen ist. Im Sommer 1928 hatte Mascha den fast zehn Jahre älteren Philologen Saul Kaléko geheiratet. Von ihm nahm sie auch den Namen an. Sie hatte den ihren ohnehin schon einmal gewechselt. Da ihre Eltern bei ihrer Geburt nur vor dem Rabbiner den Bund der Ehe geschlossen hatten und sie vor dem Gesetz als ledig galten, hatte Mascha zunächst den Namen ihrer Mutter getragen; erst ab 1922, als ihre Eltern in Berlin auch standesamtlich heirateten, trug sie den Vaternamen Engel. Mascha Engel. Und seit 1928 nun also Kaléko. Ihr Mann lehrte Hebräisch und gab noch 1935 in Deutschland das Lehrbuch »Hebräisch für Jedermann« heraus. Für alle, die nach Palästina ausgewandert waren, und für alle, die das vorhatten.

Aber irgendwann im Jahr 1935 lernte Mascha Chemjo Vinaver kennen. Beide empfanden die Begegnung als schicksalhaft. Sie liebten sich heimlich, schrieben sich Briefe, die sie postlagernd an das Postamt in der Lietzenburger Straße schickten. Mascha zog jedoch noch 1936 zusammen mit ihrem Mann in eine neue Wohnung in der Bleibtreustraße in Charlottenburg. Halbherzig plante sie mit Saul Kaléko die Ausreise nach Palästina, wo Maschas Eltern und ihre kleinen Geschwister Haim und Rachel schon lebten. Aber im Grunde ihres Herzens wusste sie schon, dass sie nicht mitgehen würde. Ihr Mann ahnte längst ihre Untreue. Er war aber bereit, ihr alles zu verzeihen, wenn sie nur bei ihm blieb. »Es ist mir gleich, ob Du mir treu/Nur – will ich Dich nicht missen./Sei untreu mir, soviel Du willst/Doch – lass es mich nicht wissen«, hatte er ihr schon Anfang der Dreißigerjahre geschrieben. Hauptsache, mit ihr weiterleben und fliehen.

Drei Juden in Berlin Mitte der Dreißigerjahre, bedroht, gedemütigt, vom Alltagsleben ausgeschlossen, voller Angst vor der Zukunft, innerlich schon auf der Flucht. Und dazu nun dieses heimliche Leben. Einmal, wahrscheinlich Anfang des Jahres 1936, sitzen Chemjo und Mascha zusammen im Romanischen Café, ja, das gab es noch, nur die Juden, nur die Literatur war inzwischen weitgehend aus ihm verschwunden, da schob er ihr einen Zettel hin: »Mascha, ich muss ein Kind von dir haben.« Und am 28. Dezember 1936 war es dann da: Evjatar Alexander Kaléko.

Mutter Mascha, Vater Saul Kaléko steht auf der Geburtsurkunde. Das war falsch. Aber sie konnte es ihrem Mann einfach nicht sagen. In ihr Tagebuch schrieb sie später rückblickend, sie habe »unter der Lebenslüge« mehr gelitten, »als es menschenmöglich ist«. Aber irgendwann musste es ja sein. Sie würde sich ja auch trennen müssen, der Junge würde wissen müssen, wer sein Vater ist, und schließlich musste auch Saul es erfahren. Schließlich galt es, das Leben hier in Berlin zu beenden, die Flucht vorzubereiten, das war auch den Blauäugigsten klar. Und Flucht, mit einem Säugling, das schien sowieso eine beinahe unlösbare Aufgabe zu sein. Es ging dann alles wahrscheinlich unglaublich schnell. Unglaublich schnell, wenn man der Version glauben möchte, die sie als Gedicht aufgeschrieben hat. Die wohl kürzeste Trennungsgeschichte der Weltliteratur. Das Gedicht blieb zu Maschas Lebzeiten unveröffentlicht:

»Als wir zu dritt/die Straße überquerten/Wurde sogar/Die Verkehrsampel/Rot./Umstellt von der Meute/Abgasschnaubender Wagen,/Ergriff ich den Arm des Einen,/Der rechts von mir ging./Nicht den des Anderen,/Dessen Ring ich trug./Als wir zu viert/Uns jenseits der Kreuzungen/Trafen,/Wußten es alle./Der Eine. Der Andre./Das Schweigen./Und ich.«

Immer noch ist Saul Kaléko zu jedem Kompromiss bereit. Er würde das Kind auch in diesen Zeiten auch unter diesen Umständen gemeinsam mit ihr aufziehen, egal von wem es sei. Ihr Mann will die Wahrheit nicht sehen. Schließlich verlässt er die gemeinsame Wohnung in der Bleibtreustraße, Chemjo zieht ein. Im Herbst 1937 willigt Saul Kaléko in die Scheidung ein und erklärt sich auch schriftlich damit einverstanden, dass Mascha den Jungen bei einer Auswanderung mitnimmt. Im Januar heiraten Chemjo und Mascha, das Leben beschleunigt sich dramatisch, wie soll es weitergehen, zu dritt? Jeden Tag kommt für Juden in Berlin eine neue Demütigung, eine neue Beschwernis des Lebens dazu. Und auch ihre Liebe gerät unter dem Druck der Verhältnisse in Gefahr. Chemjo neigt zu cholerischen Anfällen, Wutausbrüchen, wehe, wenn er »seine Tage hat«, klagt Mascha, er kümmert sich nur um seine Musik, seinen Chor, für Alltagsdinge ist er unzugänglich. Dabei ist es ja der Alltag, der so eine ungeheure Aufgabe darstellt in diesen Monaten. Die bevorstehenden Herausforderungen der Flucht meistern mit diesem Mann, der nur auf Noten schwebt? Schwer vorstellbar. »Ich gehe langsam, aber sicher zugrunde«, schreibt sie Anfang Februar in ihr Tagebuch. Und »neben ihm sterbe ich täglich einen neuen Tod. Ohne ihn würde ich nur einmal sterben. Aber dafür einen gründlichen Tod, von dem man nicht wiederkehrt. Ich möchte einschlafen, um nie wieder zu erwachen.«

Wie soll das weitergehen? Zwei Kinder und eine Dichterin, die selbst so gern mit Kinderaugen auf die Welt blickt, als wäre sie jeden Tag neu? Es ist zu viel für sie: »Ich möchte mit dem Kind nach Palästina gehen«, schreibt sie am 1. Februar 1938. Und im März fährt Mascha auch tatsächlich nach Palästina, zu ihren Eltern und ihren jüngeren Geschwistern. Auch um zu schauen, ob dort ein Leben möglich wäre für sie und ihre kleine Familie. Mit Chemjo ist sie wieder versöhnt. »Chemjo ist ein sehr teurer, meschuggener, aber der Liebste auf der Welt. Er und das Kind – das ist das Beste auf dieser Welt.« Soll sie die beiden nachholen?

Aber das Land, die Sprache, alles ist ihr so fremd. Sie schreibt: »Und wieder Wüste, Sand und Felsruine,/Im Fellgezelt der hagre Beduine,/Und magre Zicklein kaun am magern Grase./Dann gelb und streng ein schwankendes Kamel,/Und hoch zu Häupten der Fellachin Vase/Aus rotem Ton. Und dann gleich der Oase –/Deine Wohnungen Jisrael …«

Nein, sie kann sich nicht vorstellen, hier zu leben. Auch das Verhältnis zu ihrer Familie ist nicht leicht. Die beiden Geschwister so viel jünger und ihr fremd, zu ihrer Mutter hatte sie immer schon ein schwieriges, distanziertes Verhältnis gehabt. Im ersten Gedicht ihres ersten Buches hatte sie in einem »Interview mit mir selbst« die Beziehung zu ihrer Mutter so beschrieben: »Mein meistgesprochenes Wort als Kind war ›Nein‹/Ich war kein einwandfreies Mutterglück./Und denke ich an jene Zeit zurück –/Ich möchte nicht mein Kind gewesen sein.« Diese Zeilen werden wahrer, wenn man sie von der anderen Seite liest. Aus der Perspektive des Kindes. Sie wurde einfach nicht geliebt, galt der Mutter als »schwierig« – aber welches Kind findet sich schon selbst schwierig? Schwierig ist doch die Welt, als schwierig gilt man doch nur, wenn man mit der Umwelt und den nächsten Menschen nicht zurechtkommt. Jedes Kind möchte doch ein Mutterglück sein. Mascha war es nicht, zu wild, zu eigenwillig von Beginn an.

Und dann kam Lea, das zweite der später insgesamt vier Geschwister. Sie war anders. Lea war, was man so »einfach« nennt und »ruhig« und »lieb«, ein einwandfreies Mutterglück von Anfang an. Das machte es für die Erstgeborene nur noch schwerer. Ihre Schwester war der Liebling der Mutter. Aber Lea war verschwunden, spurlos, irgendwo im Strudel der Zeit. Das Letzte, was die Familie von ihr wusste, war, dass sie ihrem Lebensgefährten, dem Arzt und Kommunisten Herbert Pelz, 1933 in die Sowjetunion gefolgt war, um dort mit ihm zu leben. Seitdem kein Wort von ihr. Keine Spur. Die Mutter war, vor allem aus Sorge um die Lieblingstochter, so hieß es, depressiv geworden. Ihren Vater hat Mascha immer sehr geliebt. Aber er war immer unterwegs, in verschiedensten Berufen, oft als Kaufmann, in Berlin auch eine Weile als sogenannter religious supervisor, also jemand, der die Einhaltung der Speisegesetze überwachte.

Im April 1938 kehrt Mascha zurück nach Berlin; Chemjo hat inzwischen eine neue Wohnung im Stadtteil Steglitz für die Familie gefunden, den Umzug organisiert und alles eingerichtet. Mascha kann es nicht glauben. Ihr aus Musik gemachter Mann – ein Umzugsunternehmer? Vielleicht können sie doch alle gemeinsam überleben und sie, Mascha, wird nicht alle Last allein tragen müssen? »… er ist überströmend vor Glück, dass ich wieder da bin«, schreibt sie nach ihrer Rückkehr in ihr Tagebuch, »und wir drei sind wohl die glücklichsten Menschen auf der Welt. Es ist Frühling, der Flieder blüht uns ins Fenster hinein, abends stehen wir mit Avitale am Fenster, und er ›pustet den Mond aus‹.«

Ein jüdisches Familienidyll 1938 mitten in Berlin. Sekundenglück. Die Wohnung in Steglitz – ein Schutzraum, ein Raumschiff, eine Welt für sich. Aber es konnte ja nicht so bleiben. Mascha Kaléko durfte lange schon keine Gedichte mehr veröffentlichen. Es war überraschend, dass es so lange gut gegangen war. Als am 10. Mai 1933 auf dem Opernplatz die von nun an verbotenen Bücher gebrannt hatten, waren ihre nicht dabei. Vielleicht zu harmlos, vielleicht zu neu, es waren so viele Zufälle in diesen ersten Monaten und Jahren des Regimes, die über Heil und Unheil entschieden. Mascha Kaléko hatte eine ganze Weile Glück. 1935 wurde sie aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, 1936 erschien ein Angriff gegen sie in der Zeitung »Das schwarze Corps«; »die ganze Skrupelhaftigkeit einer intellektuellen Existenz« spiegele sich in ihren Gedichten und auch »nach vier (sic!) Jahren« habe sie »noch immer nicht den Anschluss an die neue Zeit finden« können. Die fertig gedruckten Neuauflagen ihrer beiden Bücher werden noch in der Druckerei beschlagnahmt. Hanns Johst, Vorsitzender der Reichsschrifttumskammer, teilt Ernst Rowohlt Anfang 1937 in einem Brief persönlich mit, dass Kalékos Bücher auf »der Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums« stehen. Rowohlt war durchaus nicht gewillt, die neuen Machthaber über sein Programm bestimmen zu lassen. Aber er selbst konnte in seinem Verlag ihre Bücher nun nicht mehr drucken. Er schrieb an seinen Kollegen Gottfried Bermann Fischer, Schwiegersohn des jüdischen Verlagsgründers Samuel Fischer, der in Wien den Bermann-Fischer-Verlag gegründet hatte, ob er Kalékos Bücher nicht drucken wolle. Doch der winkte ab, die alten Bücher hätten »ihren Haupterfolg hinter sich«, ein neues Manuskript könne sie aber gerne schicken. Als Ernst Rowohlt im Sommer 1937 seinen 50. Geburtstag feierte, hielt er vor den Autoren und Mitarbeitern des Verlages eine kleine Rede: »An meine lieben Juden« richtete er das Wort und dankte ihnen herzlich »für die treue Hilfe und Freundschaft seit Bestehen meines Verlages«. Mascha schenkte ihrem Verleger zur Feier des Tages ein blaues Hemd. Er wird es einmal mit um die halbe Welt nehmen. Und wieder zurück. Sie werden sich wiedersehen. Davon wissen sie jetzt noch nichts. Gar nichts wissen sie.

Minetta Street

Im Sommer 1938 sind Mascha Kaléko und ihr Mann entschlossen, in die USA zu fliehen, sie haben ein überlebenswichtiges Affidavit, eine Bürgschaft, von dem Musiker Gerald F. Warburg erhalten, aber die Zeit wird knapp. Niemand weiß, wie knapp genau. Mascha eilt von Amt zu Amt, verkauft, verschenkt, verpackt das ganze Hab und Gut der Familie, einiges wird eingelagert in einem Lagerraum in der jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße, das Wertvollste macht sie für den Versand nach Amerika bereit. Es wird dort niemals ankommen.

Im September machen sie sich zu dritt auf die Reise. »Aber leben, leben in Berlin.« Die Liebe hat sie so lange hier festgehalten. Aber jetzt ist es allerhöchste Zeit. Noch am 4. September 1938 dirigiert Chemjo Vinaver in der Synagoge Prinzregentenstraße die deutsche Erstaufführung der Oper »Die Chaluzim« von Jacob Weinberg. Eine letzte Simulation von Normalität. Eine letzte Demonstration jüdischen Lebens, jüdischer Kultur in Deutschland. Im Oktober werden die Pässe aller Juden Berlins eingezogen; die polnischstämmigen, wie etwa der achtzehnjährige Marceli Reich, der das Werk Mascha Kalékos in seinen späten Jahren als Literaturkritiker wie wenige andere feiern und lieben wird, werden festgenommen und in Gefängnissen und Lagern interniert. Auch er ist ahnungslos, als die Gestapo im Oktober bei ihm klopft und ihn mitnimmt. Ein Taschentuch, fünf Mark und einen Balzac-Roman packt er ein.

Mascha Kaléko gelingt es noch, sich mit ihrer Familie in Sicherheit zu bringen. Mit dem Zug fahren sie zunächst nach Hamburg, Evjatar jubelt bei jedem Bahnhof »Amegika!«, als wäre man schon dort, auf dem Kontinent der Rettung. Aber es dauert noch. Der Junge muss beruhigt werden. In Hamburg schlafen sie eine Nacht in einem unheimlichen Hotel, »Nazi-Hotel« nennt sie es in ihrem Tagebuch. Im Nebenzimmer »ein böser Nachbar«, der vor allem Chemjo furchtbar Angst macht. Aber es geht alles gut. Sie können sogar auf der Bank noch ihr Geld abheben, das war mehr als ungewiss. »Wie im Märchen«, schreibt Mascha in ihr Tagebuch. Weiter im Zug über die Grenze, im letzten engen Spalt durch die Tür, bevor sie sich für immer schließt. Dann endlich: Paris! »Davon hatten wir geträumt: Den Bengel in gutem Schlaf zu wissen und zu zweien auf die Lichter der Place de l’Opéra zu staunen. In einem guten Pariser Restaurant die knusprigsten pommes frites, den saftigsten Braten, den rotesten Wein, dann einen Rundgang und hinauf zum Frosch.« Zwei Wochen bleiben sie in Paris, am 14. Oktober legen sie in Le Havre ab, auf der »Britannic« geht es endlich über den Atlantik, alle drei werden schrecklich seekrank, auch der Junge, obwohl es heißt, dass kleine Kinder nicht seekrank werden. Chemjo leidet am meisten. Mascha vermerkt ironisch: »Bemerkenswert: die Haltung des heldenhaften Papi, der erklärte, er hielte es nicht mehr aus. Zugegeben, ihm war elender als elend zumut, und er verschwand heimlich. Aber am liebsten hätte er erklärt: Ich steige aus.«

Dann endlich ragt die Freiheitsstatue aus dem Nebel auf, die Wolkenkratzer, die neue Welt. Mascha ist 31, Chemjo 42 Jahre alt, Evjatar fast zwei. Sie können ein neues Leben beginnen in New York und sie sind zuversichtlich. Es gibt ein schönes Foto der beiden kurz nach ihrer Ankunft in New York, sie lehnt mit dem Rücken an ihm und beide sehen uns mit ihren dunklen Augen ruhig und zuversichtlich an. Sie haben einander. Mascha hatte die große Überfahrt in einem Gedicht, das sie schon im Jahr zuvor geschrieben hatte, vorausgeahnt: »Wir haben keinen Freund auf dieser Welt./Nur Gott. Den haben sie mit uns vertrieben./Von all den Vielen ist nur er geblieben./Sonst keiner, der in Treue zu uns hält./Kein Herz, das dort am Ufer um uns weint,/Nur Wind und Meer, die leise uns beklagen./Lass uns dies alles still zu zweien tragen,/Dass keine Träne freue unsern Feind./Sei du im Dunkeln nah. Mir wird so bang./Ich habe Vaterland und Heim verlassen./Es wartet so viel Weh auf fremden Gassen. Gib du mir deine Hand. Der Weg ist lang./Und wenn das Schiff auf fremder See zerschellt,/Wir sind einander mit dem Blut verschrieben./Wir haben keinen Freund auf dieser Welt. Uns bleibt das eine nur: uns sehr zu lieben.«

Sie setzen auf Chemjo und die internationale Sprache der Musik. Er gründet einen Chor, den Vinaver-Chor, der synagogale Musik und jiddische und palästinensische Volkslieder im Programm hat. Und er schreibt Musik für Stefan Zweigs Antikriegsstück »Jeremiah«, das am Broadway aufgeführt wird. Leonard Bernstein und Marc Chagall unterstützen seinen Chor, er tritt in der Carnegie Hall und auf anderen großen Bühnen auf, bekommt glänzende Kritiken. Mascha organisiert den Alltag und die geschäftliche Seite von Chemjos Karriere. Im September 1939 schreibt sie: »Meine Welt hat sich ›verengt‹ auf zwei Menschen: Chemjo und Evjatar. Sie hat sich dennoch erweitert. Ich arbeite nichts für mich, bin ganz dem zugewandt, was Chemjos Arbeit angeht und Evjatars kleines Glück. Und ich fühle, es ist gut so. Dieser Zeitabschnitt, obgleich mein ›unproduktiver‹, ist tief und sehr ausgefüllt.«

Ihre Kräfte sind groß, ihr Talent, den Alltag in der fremden großen Stadt zu organisieren, riesig und ihre Selbstlosigkeit am größten. Sie, die alles dafür gegeben hat, eine deutsche Dichterin zu sein, hört in Amerika damit auf, sie hat dafür einfach keine Zeit. Es gibt hier auch keinen Franz Hessel, der unbedingt ein Buch von ihr will, keinen Ernst Rowohlt und auch keinen Monty Jacobs, den legendären Feuilletonchef der »Vossischen Zeitung«, der ihr ein wöchentliches Gedicht für seine Zeitung geradezu abpressen wollte, als ginge es um sein Leben. Ja, sie hat 1940 einen Auftritt vor ein paar Emigranten im German Club, ja, sie kann in Manfred Georges Emigrantenzeitung »Aufbau« immer wieder Gedichte unterbringen. Aber der Chefredakteur George reagiert allergisch auf jede Form von Melancholie oder Verzagtheit in Texten. Der Name seiner Zeitung ist Programm: Es geht darum, eine neue Welt zu bauen. Die alte zerstört sich jenseits des Ozeans selbst. Wir Emigranten sind nicht gerettet worden, um zu trauern. Aber Melancholie, Traurigkeit und die Welt, wie sie nun mal ist, und nicht, wie wir sie uns in eisern-optimistischen Propagandaträumen zurechtbiegen, das war nun mal Maschas poetische Natur. Diese war nicht wegzudichten. Geld konnte der »Aufbau« für Gedichte natürlich nur sehr wenig bezahlen. Aber das war jetzt alles, worauf es ankam.

Dazu die Nachrichten aus Europa. Ja, Mascha hatte natürlich sofort nach ihrer Ankunft in New York vom Abtransport der polnischen Juden aus Berlin erfahren. Und jeden Tag wurden die Meldungen grauenvoller. Der Krieg, Hitlers Triumphe. Von ihrer Familie in Tel Aviv hört sie lange nichts und am schlimmsten das spurlose Verschwunden ihrer Schwester: »Und denk ich an Lea, bin ich tot.« Im Sommer 1940 beschließen Mascha und Chemjo, nach Hollywood zu ziehen. Dort ist Geld, die Filmindustrie braucht Musiker, Komponisten, Lieder! Was haben sie sich dabei gedacht? Chemjo ist Chorleiter, Dirigent, Komponist synagogaler Musik, Sammler chassidischer, jiddischer Volkslieder und schon mit alltäglichen Businessfragen in New York überfordert. Wie soll er sich in dem harten Konkurrenzkampf Hollywoods behaupten? Aber er glaubt an sich und seine Chance. Mascha ist nur zu gern bereit, diesen Glauben zu teilen. Leider ist sie auch Realistin und kennt den Kontostand. Ihre Verzweiflung vertraut sie ihrem Tagebuch an: »Chemjo ist der reine Tor. Schwer, ihm so viel Illusionen zu nehmen. Aber soll man dem Kinde verschweigen, dass Wölfe beißen?« Nach wenigen Monaten brechen sie das Experiment ab und gehen deprimierter denn je zurück nach New York. »Wir sind ohne Geld. Ohne Freunde. Ohne Verbindungen. Ohne Hoffnung. Fahrgeld fehlt. Schuhe fehlen. Medizin für Steven fehlt. Schule wird ihn nicht halten, wenn wir nicht zahlen können. Verfluchtes Geld. Demütigend.«

Immerhin finden sie einige Monate nach ihrer Rückkehr aus Hollywood eine Wohnung, in der sie hoffen, heimisch werden zu können. Greenwich Village, Minetta Street 1, ein schönes, rotes Backsteingebäude mit schwarzen Feuerleitern an einer großen Kreuzung. Mascha wird später eine wunderbare, kleine Hymne auf dieses Haus dichten. Aber jetzt noch nicht. Jetzt sind die Sorgen einfach zu groß, Sorgen um den