15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Aktualisierte Neuausgabe des SPIEGEL-Bestsellers.

Die Bundestagswahl 2017 ist eine Zäsur: Erstmals zog die AfD in den Bundestag ein. 21 Prozent gaben der rechtsextremistischen Partei damals im Osten ihre Stimme, doppelt so viele wie im Westen. Der Soziologe Wolfgang Engler und die Journalistin Jana Hensel nahmen das als eine der Ersten zum Anlass, um Ursachenforschung zu betreiben. Sie betrachten drei Jahrzehnte ostdeutsche Geschichte und was Neoliberalismus und internationaler Rechtsruck im Osten bewirkt haben. Ihr Buch liefert Erklärungen, die nichts an Aktualität verloren haben, und ist Handreichung für heutige Debatten: Denn inzwischen ist die AfD im Osten stärkste Kraft. Welche Folgen hat das für die ostdeutschen Landtagswahlen 2024 und die Bundestagswahl 2025? Wiederholt sich die Geschichte mit weitaus größeren Folgen?

»Unbedingt lesen, unbedingt weiterdiskutieren.«Berliner Zeitung

»Wer etwas über den Osten Deutschlands erfahren will, dem bietet dieses Buch jede Menge historische, politische und gesellschaftliche Fakten sowie eine kontroverse Diskussion.« Frankfurter Allgemeine Woche

»Eine spannende, lehrreiche und höchst vergnüglich zu lesende Kontroverse mit einem sehr ernsten Hintergrund.« SWR2

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über das Buch

Den Osten verstehen

Nach dem Jahr 1989 beginnt für die Ostdeutschen nicht nur ein neues Leben, sondern eine neue historische Epoche. In der Nachwendezeit lagen Glück und Unglück dicht beieinander: Freiheit und Massenarbeitslosigkeit, Demokratie und radikaler Wertewandel, der eine immense Anpassungsleistung verlangte. Aber wer sind die Ostdeutschen heute? Was haben die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte mit ihnen gemacht? Und warum wählen so viele von ihnen AfD? Der Soziologe Wolfgang Engler und die Journalisten Jana Hensel gehörten zu den Ersten, die Ursachenforschung betrieben haben. Ihr Buch hat nichts an Aktualität verloren und erscheint nun mit einem Vor- und Nachwort der Autoren.

»Unbedingt lesen, unbedingt weiterdiskutieren. Ein Buch für alle, die unsere Gegenwart beunruhigt.« Frankfurter Rundschau

»Eine spannende, lehrreiche und höchst vergnüglich zu lesende Kontroverse mit einem sehr ernsten Hintergrund.« SWR2

»Es gibt viele Bücher, in denen die Welt aus einem Punkt heraus kuriert wird. Dieser Gesprächsband zeigt sie in ihren Widersprüchen, Paradoxien.“ Süddeutsche Zeitung

Über die Autoren

Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, ist Soziologe und war langjähriger Dozent an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, von 2005 bis 2017 dort Rektor. Bei Aufbau erschienen u. a. »Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land«, »Die Ostdeutschen als Avantgarde« und »Bürger, ohne Arbeit. Für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft«. Er lebt in Berlin.

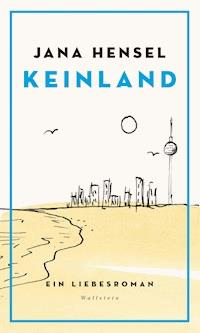

Jana Hensel, geboren 1976 in Leipzig, wurde 2002 mit ihrem Porträt einer jungen ostdeutschen Generation »Zonenkinder« schlagartig bekannt. Seither arbeitet sie als Journalistin. 2017 erschien ihr Roman »Keinland« und 2019 »Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland« bei Aufbau. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, u. a. als »Kulturjournalistin des Jahres«. Sie ist Redakteurin bei Die Zeit und lebt in Berlin.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Jana Hensel, Wolfgang Engler

Wer wir sind

Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Vorwort von Jana Hensel

I. Wer wir sind. Eine Begrüßung

II. Der ewig fremde Blick. Über die Innen- und Außenwahrnehmung der Ostdeutschen

III. Eine Stunde öffentlichen Glücks. Über den Herbst 1989

IV. Zeitenwende. Kahlschlag. Widerstand. Über die neunziger Jahre

V. Emanzipation von rechts. Über den Aufstieg von Pegida und AfD

VI. Herkunft als Auftrag? Über unsere Biografien

VII. Verlust und Wiederaneignung. Über ostdeutsche Diskurse

VIII. Brüche. Wechsel der Perspektiven. Wir versus ihr. Über aktuelle Debatten

IX. Das rechtliche Leben im falschen. Über Eigentum vor und nach dem Umbruch

X. Wie wir wurden, wer wir sind. Eine Verabschiedung

Nachwort von Wolfgang Engler

Literaturverzeichnis

Impressum

Wer von diesem Buch begeistert ist, liest auch ...

Vorwort von Jana Hensel

Gut möglich, dass auch das Jahr 2024 eine Zäsur in der Geschichte Ostdeutschlands bedeuten wird. Ganz ähnlich also wie das Jahr 2015. Denn erinnern wir uns, die Zäsur des Jahres 2015 war ja jene, die Wolfgang Engler und mich für dieses Buch einst zusammengebracht hat.

Wir trafen uns damals zwar mit einer gewissen Verzögerung erst wenige Monate nach der Bundestagswahl 2017, aber zu besprechen waren die Wut und der Protest der ostdeutschen Gesellschaft über die sogenannte Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich dann bei der Bundestagswahl wie materialisierte. Da nämlich zog mit der AfD zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine teilweise rechtsextreme Partei in den Bundestag ein – und das gelang nur mit beträchtlichen Stimmen aus dem Osten. Ich kann mich an den Schock damals noch gut erinnern, seither jedoch folgten Schocks dieser Art in regelmäßigen Abständen. Haben wir uns an sie gewöhnt?

Es handelte sich damals um einen Teil der ostdeutschen Stimmen, wohl gemerkt, der aber zu diesem Zeitpunkt schon keine kleine Minderheit mehr war. Und dieses Votum machte unmissverständlich klar, dass der berühmte Merkel-Satz »Wir schaffen das« für den Osten keine allgemeine Gültigkeit besaß, sondern allenfalls eine deutsche Teilrealität beschrieb. Irgendwo. Andererseits wurde auch der Osten wieder mehr zu einer deutschen Teilrealität, eine Entwicklung, die bis heute anhält.

Nach der Krise um die Geflüchteten und der Entscheidung der Bundesregierung, die Grenzen in Anbetracht all der Kommenden nicht herzlos und unbarmherzig zu schließen, brachen sich in Dresden und anderswo in den Jahren nach 2015 eine Vielzahl von ebenso verständlichen Emotionen wie abstoßenden Haltungen Bahn, die nur dem oberflächlichen Betrachter bis dahin verborgen geblieben sein konnten. Sie gründeten sich, darin waren Wolfgang Engler und ich uns auch dann einig, wenn wir verschiedene Meinungen vertraten, in all dem, was wir »die ostdeutsche Erfahrung« nannten – und sie gingen dennoch nicht gänzlich darin auf.

Mit der »ostdeutschen Erfahrung« meinten wir eine Vielzahl von mehr oder weniger typischen, zumindest aber spezifischen Nachwendeerfahrungen, die sich wie lange Linien bis in die Gegenwart ziehen ließen. Deindustrialisierung, Abwanderung, Elitenaustausch, Marginalisierung. So könnte man sie ganz grob umreißen. Die Bestandsaufnahme, die wir vor nunmehr sechs Jahren für dieses Buch unternahmen, sie wurde von der Zeit nicht eingeholt. Im Gegenteil: Sie fand viel mehr ihre Bestätigung. Und sie wurde von der Wirklichkeit seither weitergeschrieben. Denn all die Effekte dieser ostdeutschen Erfahrung haben sich entweder manifestiert oder verstärkt. Keiner davon wurde politisch gelöst oder auch nur ansatzweise korrigiert. Mitunter erfuhren sie eine Verstärkung durch die bloße Tatsache ihrer Verstetigung.

Denn was ist in den vergangenen Jahren passiert? In den großen gesellschaftlichen Krisen der letzten Dekade und den sie begleitenden politischen Debatten – nach der Krise um die Geflüchteten waren es die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – hat sich immer wieder gezeigt, dass mal ein größerer, mal ein kleinerer Teil der Ostdeutschen anders auf die Lage schaute als die jeweils amtierende Bundesregierung. Gegenüber Merkels Flüchtlingspolitik blieb man, wie gesagt, skeptischer, die Corona-Einschränkungen fand man häufig zu restriktiv, im Ukraine-Krieg wünscht man sich heute von der Ampelregierung mehr diplomatische Bemühungen gegenüber Russland – oder vielleicht auch nur eine andere Tonlage – und mit den als sehr westdeutsch empfundenen Grünen und ihrem Generationenprojekt der ökologischen Transformation fremdelt man auch.

All diese handfesten Meinungsunterschiede, die das jeweilige Regierungshandeln eher zu verfestigen schienen, als dass sie es beeinflussen konnten, haben sich mit der Zeit summiert, wurden von der AfD eins ums andere Mal populistisch gekapert und türmen sich heute zu weitaus größeren politischen Gegensätze zwischen Ost und West auf als in den Jahren nach der Wiedervereinigung.

Anders gesagt: Man ist sich während der vergangenen zehn Jahre wieder fremder geworden.

Zugespitzt gesagt: Die in allen Nachwendejahrzehnten existierenden ökonomischen Unterschiede zwischen Ost und West werden heute von diesen gesellschaftspolitischen Konflikten wenn nicht dominiert, so doch längst wie überwölbt. Auf jeden Fall übertönt. Teilweise sind sie Ausdruck eines höheren ökonomischen Drucks, teilweise rühren sie schlicht aus anderen historischen Erfahrungen. Im Ergebnis führen sie zu Institutionen- und Parteienskepsis, zu Medien- und Demokratieverachtung, zu Rassismus und als bitteres Kontinuum nicht selten zu Gewalt. Und damit eben zu Wahlerfolgen der AfD – die für all diese Probleme bekanntermaßen auch keine Lösungen anbietet, aber den Frust bis auf Weiteres einsammelt.

Sollten wir von heute aus betrachtet also neidvoll auf jene Anfangsjahre des ostdeutschen Protests schauen? Nun, wo die AfD in allen ostdeutschen Bundesländern längst die Umfragen anführt. Nun, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass die in Teilen als verfassungsfeindlich eingestufte rechtsextreme AfD bei den Landtagswahlen im Spätsommer und Herbst stärkste politische Kraft werden wird. Und das in so schönen, selbstbewussten und auch prosperierenden Bundesländern wie Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Mithin jüngst eine Entwicklung eingetreten ist, die sich wohl kaum jemand so gewünscht hat und die von den Allerwenigsten in dieser Drastik vorausgesehen wurde. Nicht wenige hielten die Partei, mit ihren zwischenzeitlich rund 20 Prozent, für weitgehend ausmobilisiert. Nun aber liegt sie im dritten Regierungsjahr der Ampelregierung bestürzend selbstverständlich bei rund 30 Prozent. Wie gesagt, eine gesellschaftliche Minderheit ist das nicht mehr. Die AfD ist im Osten vielmehr Volkspartei geworden. Keine andere ist gerade in den ländlichen Räumen so sichtbar und präsent wie sie.

Heute jedenfalls, rund zehn Jahre und viele Krisen später, sehen wir noch klarer, dass das Jahr 2015 lediglich eine Blaupause war, dort eine neue Wegbewegung von einem demokratischen Grundkonsens allenfalls begann. Sie ist heute längst auch in Westdeutschland angekommen und in anderen europäischen Ländern und den USA ebenfalls. Auf eine unschöne Art hat der Osten sich in seinem Rechtsruck also geweitet und internationalisiert. Die ostdeutsche Erfahrung als Erklärung für den Rechtsruck kommt hier an ihre Grenzen. Vielmehr ist Deutschland politisch heute ebenso gespalten wie die USA, wie Polen oder beispielsweise Italien. Und der Osten ist es in sich selbst noch einmal zwischen Stadt und Land, zwischen demographisch und ökonomisch gesünderen und, sagen wir, stärker prekären Gegenden.

Das Verblüffende daran ist, dass im Osten selbst diese Entwicklung allgemein mit einem gewissen Stoizismus ertragen wird – auch wenn die Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus zu Beginn des Jahres vielerorts auch Ostdeutschland und dort nicht nur die großen Städte erfassten. Man trifft dennoch nicht selten auf ein Achselzucken, auf eine Gelassenheit auch bei jenen, die ihr Kreuz nie bei der AfD machen würden. Mit der Empörung und Aufregung der eher distanzierten Beobachter aus anderen Teilen des Landes mischt sich diese Haltung nicht. So spaltet sich auch der Diskurs über den Osten mehr denn je in einen hiesigen und einen dortigen. Hat er sich vielleicht ebenso wie die politische Realität voneinander entkoppelt.

Aber unter den zahlreichen Demokratieverächtern sind ja Mütter und Väter, Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern. Zu ihnen gehören Arbeitskollegen und Freunde, Bekannte aus dem Sportverein oder dem Wanderclub, darunter sind Nachbarn und flüchtige Bekannte, die man freundlich grüßt, wenn man ihnen auf der Straße begegnet. In der Mehrzahl nette und oft auch angenehme Leute. Will man all denen mit Misstrauen begegnen? Soll man mit denen nicht mehr reden? Will man sie alle ausgrenzen? Das kann ernsthaft nur fordern, wer nicht in Ostdeutschland zuhause ist oder die tägliche Kraftanstrengung aufbringt, sich selbst aus dem großen Ganzen herauszunehmen.

Widersprüche sind auszuhalten, das zeigt sich im Osten vielleicht mehr als anderswo, so schwer das auch dort manchem fallen mag. Gut möglich also, dass der Rechtspopulismus sich erst einmal im Alltag sozial normalisiert hat, bevor er das politisch tun konnte. Jedenfalls ist es leicht und auch ein bisschen bequem, die Abgrenzung von jenen, die sich dahinter versammeln, aus der Ferne zu fordern oder eine fehlende Distanzierung zu verdammen.

Und es ist schwer, gegen den Rechtsextremismus im Osten zu kämpfen. Allen, die das täglich tun, gebührt der größte Respekt. In den großen Städten wie in den kleinen Gemeinden. Und dort freilich noch viel mehr. Denn diese Menschen gibt es überall, auch das wird viel zu oft vergessen, oder besser: übertönt.

Ich möchte, und dafür bietet dieses Vorwort die Chance einer sehr persönlichen Einlassung, auch nicht verhehlen, dass der Diskurs über den Osten mich in den vergangenen Jahren bisweilen ermüdet hat. Und dafür gibt es einen, wie gesagt, subjektiven, aber gleichwohl nicht von der Hand zu weisenden Grund: So wenig sich die Realität seither verändert hat, so sehr hat es der Ost-Diskurs getan. Er ist zu einem florierenden Markt geworden, denn die Zäsuren der vergangenen Jahre müssen natürlich gedeutet und eingeordnet werden. Und er hat erfreulicherweise viele neue Expertinnen und Experten, Umfragen, Studien und Bücher hervorgebracht. Der Osten spricht heute längst mit vielen Stimmen. Zum Glück. Aber auch Neid, Missgunst und Konkurrenzgebaren sind durch das Sprechen der Vielen entstanden. Mitunter scheint dabei manchem die Abgrenzung von anderen wichtiger, als sich um eigene Erkenntnisse zu bemühen.

Und all das verstärkt sich, weil der Ost-Diskurs, wie jeder Diskurs einer marginalisierte Gruppe, von einem Punkt oder Zentrum entscheidend mitorganisiert wird, das außerhalb von ihm selbst liegt. Und dieses Zentrum ist, wenig überraschend und grob gesagt, die westdeutsch dominierte Öffentlichkeit mitsamt ihrer ganz eigenen Perspektive. Frei nach einem der wichtigsten Texte des Postkolonialismus – die Rede ist von Gayatri Chakravorty Spivaks Essay »Can the Subaltern Speak?« – lässt sich sagen, dass Ostdeutsche das Nachdenken über sich selbst nur eingeschränkt in den eigenen Händen halten.

Damit ist nicht nur gemeint, dass sich die westdeutsche Perspektive selbstredend in die ostdeutsche Selbstbetrachtung tief eingeschrieben hat. Wie eine gewaltige Schere im Kopf. Das eine ist vom anderen kaum mehr zu trennen und sollte es vielleicht auch nicht. Damit ist auch gemeint, dass, nachdem in den ersten Nachwendejahrzehnten nur wenige Ostdeutsche Zugang zu dieser gesamtdeutschen, aber westdeutsch dominierten Öffentlichkeit fanden, diese heute, da sie durchlässiger und offener geworden ist, natürlich auch Sprecherinnen und Sprecher favorisiert, die den westdeutschen Blick auf den Osten mindestens stabilisieren, vielleicht sogar manifestieren. Auch dem Fortschritt der Diskursöffnung ist also ein Rückschritt immanent. Die Revitalisierung des Diktaturbegriffs unter Jüngeren ist die vielleicht sichtbarste und auch schmerzhafteste Folge dieses Updates.

Wolfgang Engler und mir war es mit diesem Buch darum zu tun, die Radikalisierung eines Teils der Ostdeutschen insofern als ein Gegenwartsphänomen zu beschreiben, als dass darin die neunziger Jahre ihren lange nur nach innen gewendeten, nun aber eruptiven Ausdruck gefunden haben. Und dass wir sie weit weniger als andere als Spätfolgen der sogenannten DDR-Diktatur betrachtet haben und noch immer betrachten.

Ich habe den Rückgriff auf die angeblichen Diktaturfolgen schon immer als eine hegemoniale Entlastungserzählung empfunden. Spätestens seit 1990 ist der Westen ein entscheidender und mächtiger Player in Ostdeutschland. Deshalb habe ich seit meinem ersten Buch vor mehr als 20 Jahren versucht, mich gegen einen, wie mir stets schien, trivialen Diktaturbegriff abzugrenzen. Auch und gerade, weil ich noch lebhafte Erinnerungen an die vielerorts porös gewordenen achtziger Jahre habe, die in meiner Rückschau immer ein langes Jahrzehnt der Ablösung, Abkehr und Emanzipation vom real gewordenen Sozialismus bleiben werden und die in der Revolution von 1989 ihren lange mental vorbereiteten Höhepunkt fanden. Vielleicht ist 1989 sogar eine Art verspätetes 1968 gewesen, in geschlossenen Gesellschaften brauchen die Dinge manchmal mehr Zeit als in offenen, pluralen, demokratischen – auch wenn die westdeutsche Elite des Jahres 1968 mit der gestürzten, einst antifaschistischen DDR-Elite von 1989 freilich nichts gemein hat. Aber genau diese Generationserzählung kam eben – unter anderem – damals an ihr Ende.

Politisch so deprimierende Zeiten wie unsere scheinen nun einmal nach einfachen Antworten zu verlangen. Und warum nicht einfach den ganzen Gegenwartsmüll in die Zeit vor 1989 entladen? Es scheint demnach mal wieder die Zeit von schnellen und lauten Urteilen angebrochen und die der komplexen und abwägenden Erklärungen ein wenig zu Ende zu gehen – auch weil die immer die Gefahr bergen, als zu verständnisvoll gedeutet zu werden.

Und wo kämen wir denn hin, wenn wir zugeben würden, den Osten des Jahres 2024 verstehen zu können? Wesentlich kommoder erscheint es doch, ihn ähnlich raunend als jenen opaken Raum zu beschreiben, als den ihn auch die völkisch denkenden Nationalen sehen und in Besitz nehmen wollen. Mitunter bereitet man denen gerade durch diesen kulturalistischen Blick, bei dem es mehr um projizierte und angenommene Prägungen als um handfeste Erfahrungen geht, das Feld. Auch deshalb haben Engler und ich stets von Erfahrungen gesprochen. Messbaren. Zählbaren. Belegbaren. Erfahrungen also, die nicht raunend wiedergegeben werden müssen, sondern sich auf Heller und Pfennig gegens Licht halten lassen.

Aber da die Jüngeren weder Erinnerungen an die achtziger Jahre noch an die Friedliche Revolution haben oder auch nur haben können, ist vielleicht ihre Motivation, sich von den Ostdeutschen weg-, statt sich zu ihnen hinzuerzählen, in den vergangenen Jahren so viel größer geworden. Diesen Punkt zumindest kann ich emotional nachvollziehen. Ich habe die Revolutionäre von 1989 immer bewundert, an ihnen konnte ich mich selbst aufrichten, ihr Schicksal als eine, wie ich fand, tragische Generation eines durch die Wiedervereinigung schließlich abgewürgten Aufbruchs habe ich stets bedauert. Es handelt sich bei den Revolutionären des Jahres 1989 um dieselbe Alterskohorte, die in Westdeutschland im Jahr 1980 die Grünen gründete und die die alte Bundesrepublik mental erneuerte und deren Erzählung auf eine Art hegemonial wurde, ohne dass die Partei selbst lange Zeit mehr als zehn Prozent der Wählerinnen und Wähler hinter sich versammeln konnte. In Leipzig, wo ich aufwuchs, ging man auch auf die Straße, weil die Umweltbedingungen im Süden der DDR so unerträglich geworden waren.

Aber natürlich, das Nachdenken über den Osten tritt in manchen Bereichen ebenso auf der Stelle wie es die sozio-ökonomischen Realitäten tun. Vielleicht wendet es deshalb seinen Blick wieder stärker nach innen und auch auf sich selbst. Denn je mehr die Eckdaten bekannt sind, desto pointierter ist auch das Meinungsbusiness geworden.

Nun ist das Jahr 2024, das wiederum eine Zäsur darstellen könnte, bereits vorangeschritten. Es hat uns abermals viele neue Erfahrungen gelehrt und Erkenntnisse beschert. Von den landesweiten Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus zu Beginn des Jahres ist schon die Rede gewesen. Sie kamen überraschend, fast wie ein kleines demokratisches Wunder, und waren eine Wohltat. Aber durch die neu angewachsene Stärke der AfD ist auch ein neuer Umgang mit den Extremisten entstanden. Die Correctiv-Recherche über das Treffen in Potsdam und die dadurch bekannt gewordenen Deportationsphantasien müssen an erster Stelle genannt werden, aber auch die Enthüllungen über AfD-Mitglieder, die Kontakte zu Russland und China haben, dürfen nicht vergessen werden.

Politik und Medien stellen sich heute der AfD mit noch größerer Dringlichkeit entgegen als früher, sie schauen noch genauer und detaillierter auf die Umtriebe dieser demokratiefeindlichen Partei. Ihre Bedrohlichkeit dürfte nun von eigentlich niemandem mehr unterschätzt werden. Es finden Fernsehduelle wie das von Mario Voigt, dem Thüringer CDU-Chef, mit Björn Höcke statt, neue Verbotsforderungen werden laut, es distanziert sich Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National, von den selbst ihr zu radikal agierenden deutschen Kollegen, es brechen innerhalb der AfD immer stärker Konflikte auf. Schon kritisieren die Ersten den Kurs von Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag und wohl einflussreichsten Strippenzieher des sogenannten Flügels. Gerät die AfD nun abermals und diesmal von rechts an ihre Grenzen? Bei den Kommunalwahlen in Thüringen Ende Mai konnte sie zwar zulegen, aber weit weniger als von ihr gehofft – und von anderen gefürchtet. Wir sind also keinesfalls wehrlos, das Land muss dem Erfolg der AfD nicht einfach nur zuschauen.

Natürlich ist es viel zu früh, um zu sagen, was all das für die Landtagswahlen im Spätsommer und Frühherbst bedeutet. Aber gut möglich ist, dass die AfD sich dort auf eine für sie tragische Weise zu Tode siegen wird, weil sie trotz großer Erfolge an den Wahlurnen niemanden findet, der mit ihr koalieren will. Die Partei wird also wohl erneut auf der Oppositionsbank landen. Ich persönlich glaube ja, dass sie sich dann neu sortieren und de‑radikalisieren wird. In diesen Prozess wird sie von außen hineingezwungen werden und sich selbst hineinzwingen müssen. Im Kern lassen sich diese Entwickungen als freilich nie vorherzusehende Wachstumsschmerzen beschreiben. Die AfD wird vermutlich wie einst Marine Le Pen in Frankreich erkennen, dass sie nur dann, wenn sie moderater auftritt, auch regieren kann. Das wird sicher auch zu personellen Veränderungen führen – und das wiederum zu Parteineugründungen.

Alles in allem aber wird das höchstwahrscheinlich zu einer Normalisierung der AfD führen – mit zwei wohl auf Dauer angelegten Entwicklungen. Der Osten wird zu großen Teilen rechts der Mitte bleiben, moderater rechts, wohlgemerkt. Und er wird sich dadurch dauerhaft politisch anders verorten als der Westen. Die traditionellen demokratischen Parteien werden im Osten noch weiter schrumpfen. Mal werden diese Schrumpfungsprozesse die SPD und die Grünen treffen, mal die CDU und die FDP, mal die Linkspartei und das Bündnis Sahra Wagenknecht, wenn es denn bleibt.

Eine Sache aber wird bleiben: Der Osten wird Deutschland weiterhin ganz intensiv verändern. Politisch, mental, gesellschaftlich. Und die lange Geschichte der Nachwende mit ihren spezifisch ostdeutschen Erfahrungen wird weitergehen. Sie ist noch lange nicht vorbei.

Jana Hensel, Berlin, Frühjahr 2024

I. Wer wir sind. Eine Begrüßung

Jana Hensel: Der Herbst 2015 ist für Deutschland ein historisch strahlender Moment.

Wolfgang Engler: Im Herbst 2015 manifestierte sich eine tiefgreifende Krise der politischen Repräsentation.

Wolfgang Engler: Hätte ich Sie am Tag der Bundestagswahl gefragt, ob wir gemeinsam ein Buch machen sollten, was hätten Sie geantwortet?

Jana Hensel: Ja, natürlich, unbedingt! Nicht nur, weil ich mich noch sehr gut an unser Treffen am Nachmittag vor der Wahl am 24. September 2017 erinnern kann. Wir saßen damals in einem Seminarraum der Theaterhochschule »Ernst Busch« und führten ein sehr intensives Gespräch. Eine Nervosität lag in der Luft, eine gewisse Angespanntheit auch. Der Osten würde wohl in großen Zahlen die AfD wählen und damit zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag bringen.

WE: Genauso kam es ja dann auch.

JH: Gemeinsam mit einem Kollegen wollte ich deshalb für »Die Zeit« schon einmal vorab mit Ihnen über den möglichen Wahlausgang und seine Ursachen sprechen. Aber unser Gespräch war eigentlich viel zu kurz. Das fiel mir sofort auf. Unsere Gedanken und Überlegungen zu Ostdeutschland flogen schnell wie Bälle durch den Raum, und ich hatte das Gefühl, dass wir uns wunderbar ergänzten.

WE: Glücklicherweise hat der Aufbau Verlag uns nun zusammengebracht. Die Bundestagswahl 2017 ist ja inzwischen in vielerlei Hinsicht zu einer Zäsur geworden. Die Wahlergebnisse lösten einen gesellschaftlichen Schock aus, als dessen Folge sich ein neuer Umgang mit Ostdeutschland im letzten Jahr abzeichnet. Die öffentliche Wahrnehmung der Ostdeutschen hat sich seither verändert.

JH: Dabei schien der Bundestagswahlkampf sehr lange, zumindest an der Oberfläche, eher themenlos zu sein. Es gab sogar hin und wieder Journalisten, die sinngemäß fragten: »Geht es den Deutschen zu gut?« Donald Trump war im November des Jahres 2016 zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden, die Briten hatten für den Brexit gestimmt, der Front National war mit Marine Le Pen in die Stichwahl um das französische Präsidentenamt gelangt und dennoch, der deutsche Wahlkampf plätscherte so dahin. Angela Merkel führte ihren Wahlkampf sehr präsidial, und der Herausforderer Martin Schulz, wie wir es später in der preisgekrönten Reportage »Mannomannomann« des »Spiegel«-Autors Markus Feldenkirchen nachlesen konnten, kämpfte eher gegen sich selbst, sein Team und schwache Umfragewerte.

WE: Ja, erst ungefähr vier Wochen vor dem Wahltermin nahm das Ganze plötzlich mit einem Mal Fahrt auf.

JH: Die Wut der Ostdeutschen, die sich auf den Marktplätzen während der Wahlkampfauftritte von Angela Merkel lautstark artikulierte, wurde zu einem Thema.

WE: »Merkel muss weg!«

JH: Genau. Unter anderem »Der Spiegel« titelte Anfang September »Alles wird Wut! Die Berliner Ruhe trügt – in Deutschland brodelt es«.

WE: Sie haben damals einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben.

JH: Ja. Ich hatte am 6. September einen Wahlkampftermin der Bundeskanzlerin in Finsterwalde mitverfolgt. Der Marktplatz war erstaunlich gut gefüllt, und dennoch wurde die Veranstaltung, auf der ich mit meinem Sohn war, von den Pöblern und Buhrufern hinter der Absperrung dominiert, die mit ihren Parolen und Trillerpfeifen ein ohrenbetäubendes Hasskonzert aufführten. Ich bin den ganzen Abend über den Marktplatz gelaufen, immer wieder hin und her zwischen den Pöblern und Angela Merkel vorn auf der Bühne. Was mich am meisten schockierte und worüber ich dann in der Form eines Briefes an die Bundeskanzlerin schrieb, war, dass es Angela Merkel nicht gelang, mit den Hasstiraden wirklich souverän umzugehen oder auch nur einmal angemessen darauf zu reagieren. Auf eine gewisse Art und Weise erschien mir dieser Abend wie ein Symbol für den gesamten Wahlkampf: Man versuchte, die AfD und ihre Anhänger, gleichwohl sie seit vielen Monaten mit ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik die Themen beherrschten, noch immer zu ignorieren. Diesen Brief haben dann bei »Zeit Online« innerhalb von vierundzwanzig Stunden über 500000 Leute gelesen und, ja, ich glaube, das kann man so sagen, plötzlich hatte der Wahlkampf ein Thema. Die Wut der Ostdeutschen. Aber nicht nur. Denn auch auf einigen westdeutschen Marktplätzen ging es turbulent her. Auch deswegen hatten wir Sie also am Tag vor der Wahl um ein Hintergrundgespräch gebeten. Aber das ist nicht unsere erste Begegnung gewesen. Ich erinnere mich auch an ein Interview, das ich einmal für die Wochenzeitung »Der Freitag« mit Ihnen geführt habe. Wir haben damals eine Sonderausgabe mit dem Titel »Was früher besser war« herausgebracht, und ich habe mit Ihnen über die Jahre nach dem Mauerbau in der DDR gesprochen.

WE: Wann war das denn?

JH: Das muss im Jahr 2013 gewesen sein. Und wir sprachen über die Zeit zwischen dem Mauerbau und dem XI. Plenum, weil Sie ja in Ihrem wunderbaren Buch »Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land« überzeugend schreiben, welch liberale Jahre das gewesen sind. Und diese Beschreibung passte gut zu unserem Titel.

WE: Das ist ein Weilchen her, oder?

JH: Ich habe Ihre »Ostdeutschen« immer wieder zur Hand genommen, es ist für mich das beste Buch über die DDR, eine Art Standardwerk. Ich mag darin die sehr genauen Beobachtungen, die luziden und überzeugenden Thesen, aber vor allem mag ich auch Ihren Stil, Ihren fast literarischen Ton, mit dem Sie sich soziologischen Themen zuwenden. Und auch wenn Sie nie explizit autobiographisch werden, merkt man doch, es ist stets das eigene Erleben, das Ihre Überlegungen wie ein Fundament trägt. Ich glaube, dass wir beide von einer grundsätzlich anderen Erfahrungswelt der Ostdeutschen vor 1989 und danach ausgehen und dass wir diese Erfahrungen, aus freilich unterschiedlichen Generationsperspektiven, mit einem Blick für die Brüche und Kontinuitäten möglichst präzise zu beschreiben, zu erklären und einzuordnen versuchen.

WE: Richtig. Ich war, als »Zonenkinder« erschien, sehr erstaunt, welcher Erfahrungsraum einer jüngeren ostdeutschen Generation sich da auftut. Eine Perspektive auf Ostdeutschland, die ich vorher nicht kannte. Ähnlich erging es mir vor kurzem mit »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon. In seinem Buch geht es nicht um Ostdeutschland, aber die Erklärungsversuche zur politischen Lage Frankreichs, die er darin offenbart, lassen sich auch in Hinblick auf die Verhältnisse im Osten lesen. Ich traf ihn übrigens am Mittag des Wahltags, und wir redeten über den außerordentlichen Erfolg seines Buches in Deutschland. Ich glaube, der war hier sogar größer als in Frankreich. Das überraschte ihn.

JH: Vor allem war es ein nachgeholter Erfolg, so etwas gelingt ja nur sehr wenigen Büchern.

WE: Ja, sieben Jahre nachdem es im Französischen erschienen war, kam es im Deutschen heraus. Und war, denke ich, deshalb bei uns so erfolgreich, weil darin ein Prozess verhandelt wurde, der in Frankreich viel früher in Gang gekommen war, nun aber auch Deutschland erreicht hatte. In einem seiner Aufsätze rund um das Buch brachte er das Thema auf den Punkt: »Wie aus Linken Rechte wurden«. Das interessierte die Leute natürlich, nach Pegida und dem Aufschwung der AfD. Ein Buch zur rechten Zeit, am richtigen Ort, im Osten, aber auch im Westen. Deshalb wurde das binnen kurzem zum Bestseller. Das ging von Mund zu Mund und von Hand zu Hand. Weit über den Kreis der erwartbaren Leserschaft hinaus, nicht zuletzt aufgrund der persönlichen Note, soziologischen Analyse und Familiengeschichte in einem.

JH: Eribon konnte das Buch ja erst schreiben, als sein Vater gestorben war.

WE: Die Adaption des Materials für die Berliner Schaubühne passte zeitlich perfekt zum Wahlgeschehen hierzulande, das war auch so gewollt. Der Abend ist seither komplett überbucht. Thomas Ostermeier, der Regisseur, war mit Eribon an den Orten des Geschehens, Fotos und Videos werden während der Aufführung eingeblendet. Man sieht Eribon am Küchentisch mit seiner Mutter, einer Frau, die ihr ganzes Leben körperlich hart gearbeitet hat. Man sieht die Gegend, in der Eribon mit seinen Eltern und Geschwistern früher gewohnt hat, die Siedlung, die Häuser, erfährt, wie einschneidend die gesellschaftlichen Umbrüche Landschaft und Menschen getroffen haben, und versteht ihr Problem, ihre Frage: Wer interessiert sich für uns, die Abgehängten, scheinbar Überflüssigen? An wen können wir uns wenden, um unseren Sorgen und Anliegen politisch Ausdruck zu verleihen? Bis in die späten siebziger, frühen achtziger Jahre hinein bestand kein Zweifel über den Adressaten der eigenen Forderungen, das war die kpf, die Kommunistische Partei Frankreichs, und da galt: »Right or wrong, my party«, gleichgültig, ob einem im Einzelfall passte, was deren Repräsentanten gerade sagten und taten. Der Ablöseprozess vollzog sich schleichend. Irgendwann in den Achtzigern kamen die ersten von der Wahl verdruckst nach Hause, um auf Nachfragen verschämt zu gestehen, sie hätten Front National gewählt. Ein Tabubruch, anfangs noch schambesetzt, Eribon schildert das sehr nachdrücklich. Derweil wählen viele mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der sie einst die alte Linke gewählt hatten, die neue Rechte. Was ist da passiert und aus der Sicht der Linken schiefgegangen? Diese Frage treibt den Autor um und uns ebenso, im Osten Deutschlands ganz besonders. 400000 Wähler verlor die Linke 2017 bundesweit an die AfD. In Ostdeutschland wurde die AfD vor der Linken zweitstärkste Kraft.

JH: Also am Mittag des Wahltages haben Sie Didier Eribon getroffen und am Abend: Haben Sie da mit der Fernbedienung auf der Couch gesessen?

WE: Ja, abends habe ich, wie viele andere auch, Fernsehen geschaut. Ich persönlich war über das, was dort vermeldet wurde, weder schockiert noch überrascht. Ich hatte ein paar Tage zuvor im Freundeskreis meine Prognose abgegeben und die AfD bei 14 Prozent gesehen. Nach den Landtagswahlen 2016 und im ersten Halbjahr 2017 bedurfte es dazu keiner hellseherischen Fähigkeiten: Selbst in Baden-Württemberg, im westdeutschen Musterländle, war die AfD mit 15,1 Prozent drittstärkste Partei nach den Grünen und der CDU geworden. Auch die mediale Dominanz von AfD-Themen in den Wochen unmittelbar vor der Bundestagswahl trug zu diesem vorhersehbaren Ergebnis bei.

JH: 12,6 Prozent der Wähler haben bundesweit für die AfD gestimmt, wobei die neuen Länder insgesamt 21 Prozent ihrer Stimmen den Rechtspopulisten gaben. Doppelt so viele wie in den alten Ländern. Das waren über 16 Prozentpunkte mehr als vier Jahre zuvor. Ja, und leider muss man sagen, überraschend war daran nichts. Zumal die letzten Landtagswahlergebnisse im Osten, in Sachsen-Anhalt beispielsweise im Jahr 2016, schon ebenso erschreckend hoch gewesen sind. Nun aber bekam die AfD in Sachsen mit 27 Prozent sogar mehr Stimmen als die seit der Wiedervereinigung immer führende CDU. Ein Stimmungswechsel, der in Wahrheit ein Paradigmenwechsel ist und wahrscheinlich als die vorerst wichtigste politische Zäsur nach der Wiedervereinigung angesehen werden muss. Vielleicht werden wir eines Tages feststellen, dass diese Bundestagswahl das Ende der Nachwendezeit markiert – so wie das Jahr 1968 das Ende der Nachkriegszeit markiert –, weil der Erfolg der AfD, erst einmal gänzlich wertfrei gesagt, die bisher größte Emanzipationsleistung der Ostdeutschen darstellt. Obwohl, ich will es noch einmal wiederholen, daran nichts überraschend war, im Osten brodelte es schon lange, das konnte jeder erfahren, der dort einmal mit Menschen sprach, schockierend war es dennoch. Zutiefst schockierend. Gerade weil offenbar auch die beinahe barbarisch wirkenden Trillerpfeifenkonzerte auf den Marktplätzen, ich habe das ja unmittelbar gespürt, wie viel Gewalt dort in der Luft lag, weil diese vor allem verbale Gewalt kaum Wähler abzuschrecken vermochte. Ich kann noch immer nicht glauben, dass man als Protestwähler in so großen Zahlen in Kauf nimmt, eine rassistische, fremdenfeindliche und antidemokratische Partei zu wählen, dass man also all das in Kauf nimmt, um seinen Protest zu artikulieren. Aber schockiert hat mich auch, dass wir diese Entwicklung bundesweit eigentlich bis zum Schluss mehr oder weniger zu ignorieren versucht haben. Dass wir zwar die Rassisten verurteilt, aber nicht wirklich nach den Ursachen gefragt haben. Nach dem Schock der Trump-Wahl wurde bei »Zeit Online« das Ressort »#D17« gegründet; es nahm sich vor, nachdem die linksliberalen großen Medien der Ostküste offenbar an der amerikanischen Realität vorbeigeschrieben hatten, diesen Fehler nicht zu wiederholen. Trump wurde, wie gesagt, im November 2016 gewählt, man wusste damals, knapp zehn Monate später würde die Bundestagswahl stattfinden, und die verbleibende Zeit wollten wir nutzen, um anders zu berichten. In einem Text habe ich gefragt: »Und wenn die AfD recht hat?« Aber diese Art der Berichterstattung hat es viel zu wenig gegeben, würde ich sagen. Die Medien berichteten stets nur schlaglichthaft und oft in Empörungszyklen. Als in den Monaten vor der Bundestagswahl die Zustimmungswerte für die AfD einmal kurzzeitig sogar zurückgingen, wurde das Thema beinahe schon wieder abmoderiert. Die AfD hat jedoch untergründig den Wahlkampf organisiert, und die Medien haben über die spezifischen Gründe für ihre Popularität im Osten nicht wirklich berichtet. Und waren im Grunde genommen auch dann, als das Wahlergebnis bekanntgegeben wurde, erneut schockiert und haben reagiert, als sei nichts daran vorhersehbar gewesen. Als würden Aufrufe in den sozialen Netzwerken, man solle nicht rechtspopulistisch wählen, solle nicht rassistisch wählen, irgendjemanden in Zwickau oder in Crimmitschau …

WE: … beeindrucken …

JH: … ja, oder gar umstimmen können.

WE: Nein, sicher nicht. Diese Wahl passte sich ein in den Brexit, die Trump-Wahl, den französischen Präsidentschaftswahlkampf, in Prozesse, die man schon länger beobachten konnte. In der Schweiz gibt es eine neue Rechte, in Österreich besetzte Jörg Haider bereits in den neunziger Jahren das rechte Spektrum der FPÖ. Wir waren da sozusagen im Verzug. Auch aus Gründen, die mit der deutschen Geschichte zusammenhängen, mit Besonderheiten des öffentlichen, politischen Diskurses. Hier lagen die Schwellen des von rechts aus Sagbaren, Tolerierbaren, Zustimmungsfähigen lange höher als in den gerade genannten Ländern. Die Alarmglocken schrillten früher, und so blieb beispielsweise die NPD ein Randphänomen in der politischen Landschaft. Der Umschwung kam nach meinem Eindruck im Herbst 2015. Da zerbröselte der stillschweigende Konsens der Demokraten spürbar. Ich beobachtete das an Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also inmitten der ominösen Mitte der Gesellschaft. Etliche unter ihnen fanden die Politik der offenen Tür entweder naiv oder schlichtweg verderblich, weil sie darin eine Vorlage für die radikale Rechte sahen.

JH: »Politik der offenen Tür«? – Was meinen Sie damit?

WE: Diese Tage im September 2015, als Angela Merkel in der Nacht vom 4. auf den 5. September einvernehmlich mit ihrer Regierung entschieden hatte, die Leute, die da auf den Trampelpfaden unterwegs waren, …

JH: … Sie meinen die vielen Menschen, die teilweise seit Tagen auf dem Budapester Ostbahnhof festsaßen und sich dann auf den Weg nach Österreichisch und Deutschland machten, teilweise über die Autobahn … oder auch vorher über die verschiedenen Flüchtlingsrouten, östliche Mittelmeerroute, westliche Balkanroute, über die Ägäis …

WE: … ins Land zu lassen, die Nachströmenden ebenso. Das war ein Signal zum Aufbruch für Abertausende an der europäischen Peripherie, es diesen gleichzutun. Viele Menschen, deren Biografie an ihrer linken politischen Haltung keinen Zweifel zuließ, nicht alle, aber doch die meisten, fanden das grundfalsch. Und ich will meine eigenen Bedenken in diesem Zusammenhang nicht verhehlen.

JH: Aber ist der Terminus »Politik der offenen Tür« ein Versuch von Ihnen, etwas objektiv zu beschreiben? Oder schwingt da eine Bewertung mit? Mir scheint, ich höre da auch eine Bewertung heraus.

WE: Für mich ist das ein neutraler Ausdruck, der das Geschehen ohne moralischen Wertakzent abbildet. Andere sprachen damals von »Flüchtlingsfluten«. Da war die Wertung unüberhörbar.

JH: Ich verstehe.

WE: Oder von »Überrollung«, Peter Sloterdijk griff zu dieser suggestiven Formulierung. Jedenfalls löste die viele Wochen währende Grenzöffnung heftige, höchst erregte Debatten aus …

JH: Nun, um genau zu sein: Am 13. September gab der Bundesinnenminister bekannt, dass es nun wieder Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze geben würde.

WE: … Erregung, Zwist bis in die Familien hinein, unter Leuten, die bis dato sicher waren, von einer gemeinsamen Basis aus zu argumentieren und zu streiten. Die Wellen schlugen hoch, und ein neuer gesellschaftlicher Konsens über Fragen der Migration und Zuwanderung hat sich seither nicht eingestellt. Warum war und ist das so? Was brach und bricht sich da öffentlich Bahn? Etwas Tieferliegendes, so scheint es mir zumindest. Merkels »Wir schaffen das« wurde vielfach weniger als Ermutigung aufgefasst, im Sinne von »Jetzt packen wir’s mal gemeinsam an«, sondern als konzentrierter Ausdruck der Arroganz der Macht. Als Pluralis Majestatis über die Köpfe der Regierten hinweg: Wir haben das so entschieden, und ihr werdet damit schon zurechtkommen. In einem so wohlhabenden Land wie dem unseren sollte das kein Problem sein.

JH: Dieser Satz wird eigentlich immer verkürzt wiedergegeben. In der Bundespressekonferenz sagte Angela Merkel am 31. August 2015: »Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!« Ich sehe darin ja eher eine Aufforderung, einen sehr demokratischen Imperativ.

WE: Viele sahen darin ein Problem, so wie sie schon in der Art der Lösung der globalen Finanzkrise ein Problem gesehen hatten: Rettung der Geldfabriken auf Kosten der Allgemeinheit. Ganz nach dem Motto »Wir machen das, und ihr badet das aus!«. Das muss man mitbedenken, um den starken Ausschlag des Gefühlspegels zu verstehen.

JH: Trotzdem störe ich mich nun doch an Ihrem Terminus »Politik der offenen Tür«. Weil Sie damit offenbar auf ein sehr stark irrationales Moment in der Flüchtlingspolitik verweisen möchten. Ich sehe dieses irrationale Moment in der Entscheidung, damals keine Kontrollen an den Grenzen einzuführen, nicht. Einerseits war die Situation nicht aus dem Nichts entstanden, seit dem Jahr 2014 sind die Flüchtlingszahlen merklich angestiegen, der Syrienkrieg dauerte bereits vier Jahre, und ein Ende war nicht in Sicht, im Sommer des Jahres 2015 waren mehr als 800000 Menschen auf dem Weg nach Europa. Nur wenige Beispiele: Im April starben fast eintausend Menschen, weil ihr schwer überladenes Boot auf dem Weg von Libyen nach Italien kenterte, am 26. August wurde in der Nähe von Wien ein LKW gefunden, in dem einundsiebzig Menschen erstickten, am 2. September wurde der leblose Körper des dreijährigen Alan Kurdi an einem türkischen Strand gefunden – ertrunken im Mittelmeer, auf der Flucht nach Europa. Zwei Tage später entscheidet sich Angela Merkel, die Menschen ohne Kontrollen ins Land zu lassen. Geöffnet wurden die Grenzen nicht, sie waren ja vorher, weil wir uns im Schengen-Raum befinden, nicht geschlossen gewesen. Aber in jenem Sommer waren so viele Flüchtlinge an den europäischen Außengrenzen gestrandet, dass es darum ging, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. Irrational scheint mir deshalb nicht die richtige Beschreibung zu sein, obwohl ich Ihnen recht gebe, dass diese Entscheidung ein spontanes, ja unvorhergesehenes Moment beinhaltet. Das aber macht für mich den Kern von Politik aus. Ich habe Angela Merkel auch in ihren spontanen politischen Entscheidungen immer respektiert. Also ihren Ausstieg aus der Atomenergie nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011, den viele aufgrund seiner Spontaneität kritisiert haben, der erschien mir gerade in dieser Spontaneität äußerst einleuchtend. Das stellt für mich den Glutkern politischen Handelns dar.

WE: Die Katastrophe als Lehrmeister, die politisches Umsteuern bewirkt.

JH: Wenn Sie es so nennen wollen, ja. Warum auch nicht? Ehrlich gesagt ist die Entscheidung, keine Kontrollen einzuführen, für mich noch immer ein politischer Moment, der bei mir Gänsehaut erzeugt. Ein politischer Moment von historischer Dimension. Dass wir in der Lage sind oder dass eine Kanzlerin in der Lage ist – und das halte ich gar nicht für eine »Arroganz der Macht« –, aus einer emotionalen Motivation heraus so etwas zu entscheiden, obwohl wir einen völlig überstrukturierten politischen Apparat haben, Diplomatie oft mit langsamen Mühlen mahlt, ich muss gestehen, das macht mich zu einem großen Fan von Politik. In so einem Moment verstehe ich Politik, weil die Akteure plötzlich als Menschen sichtbar werden. Da glaube ich sehen zu können, warum Menschen sich entscheiden, in die Politik zu gehen. Da verstehe ich, warum wir so fasziniert sind von Politik, die in so einer Situation allen beamtenhaften Charakter verliert. Aber noch einmal: Es gab einen zweifellos humanitären Anlass. Angela Merkel hat eine humanitäre Katastrophe abzuwenden versucht, und sie hat sie abgewendet.

WE: Ja, das stimmt. Das war ein humanitärer Notstand, auf den man unmittelbar reagieren musste.

JH: Es macht mich stolz, dass wir so reagiert haben. Kein anderes westeuropäisches Land hat bis heute so viele Flüchtlinge aufgenommen wie wir. Angela Merkel hat damit unserer Nachkriegsidentität eine ganz wichtige Facette hinzugefügt: die Deutschen als ein humanes Volk. Ein Volk, das sich bereit erklärt, seinen Wohlstand zu teilen, und nicht länger die Augen vor dem verschließt, was sich außerhalb seiner Grenzen abspielt. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dafür hätte sie eigentlich den Friedensnobelpreis verdient. Wie der Kniefall von Willy Brandt im Jahr 1970 vor dem Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos war das eine ganz wichtige und, ja, spontane politische Entscheidung und Geste. Der Kniefall von Willy Brandt war damals ebenfalls höchst umstritten, die Mehrheit der Deutschen wäre, hätte man sie vorher nach ihrer Meinung gefragt, dagegen gewesen. Heute ist er jedoch einer der wenigen politischen Momente, die für uns Nachgeborenen die Erhabenheit und Größe politischen Handelns markierten. Ein historisch strahlender Moment.

WE: Die erste Phase des Ansturms, da sind wir einer Meinung, da gab es keine Alternative.

JH: Doch, es hätte eine Alternative gegeben.

WE: Welche?

JH: Die Alternative wäre gewesen, die Flüchtlinge nicht hereinzulassen, die Grenzen dichtzumachen. So wie es andere Länder getan haben.

WE: Die hatten ein vergleichsweise leichteres Spiel. Denn fast alle, die unterwegs waren, wollten doch nach Deutschland.

JH: Also gänzlich alternativlos war diese Entscheidung, anders als Angela Merkel es selbst gesagt hat, nicht. Humanitär betrachtet, war diese Entscheidung alternativlos. Aber die anderen Länder haben ja auch andere Entscheidungen getroffen.

WE: Haben sie. Tun sie bis heute. Merkels Entscheidung hat die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft nicht eben zusammengeführt. Deutschland stand damals ziemlich alleine auf weiter Flur. Länder im Osten koppelten sich völlig davon ab. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Internationalismus in einem Land, das konnte nicht gutgehen. Aber, ja, die Menschen wären in der Mitte Europas gestrandet. Deutschland hat sie aufgenommen, und das war im ersten Anlauf gut so.

JH: Letztlich ist aber die Kritik an der Flüchtlingspolitik, das will ich gar nicht bestreiten, so wie Sie sie äußern und in Ihrem Bekanntenkreis beobachten, zu einem wichtigen Thema für die Bundestagswahl geworden. Sie sagten, der Stimmungsumschwung hinsichtlich dessen, was man vielleicht auch mit einer Entfremdung von Politik beschreiben könnte, setzte im Herbst 2015 ein. Allerdings, und auch das ist eine Tatsache: Pegida formierte sich schon lange vor den Sommertagen des Jahres 2015 – nämlich gegen Ende 2014. Der Dresdner Korrespondent der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« Stefan Locke zeichnet die Anfänge von Pegida in einem Text in dem übrigens insgesamt sehr lesenswerten Buch »Unter Sachsen. Zwischen Wut und Willkommen« von Heike Kleffner und Matthias Meisner nach. Ich selbst hatte damals gerade aufgehört, für den »Freitag« zu arbeiten, und wollte mich erst einmal auf mein Sofa legen und über Dinge nachdenken, für die ich zuvor eigentlich keine Zeit mehr gehabt hatte. Also jedenfalls nicht über Politik! Plötzlich kamen diese Nachrichten aus Dresden. Im Januar 2015 bin ich in meine Heimatstadt Leipzig gefahren, um mir anzusehen, ob es Pegida gelingen würde, auch dort als eine Art Ableger mit dem Namen Legida, Fuß zu fassen.

WE: Ja, das war eine Hochzeit der Pegida-Demonstrationen, kurz nach dem Attentat auf Charlie Hebdo am 7. Januar.

JH: Die Demonstranten trafen sich am ehemaligen Zentralstadion, das jetzt Red Bull Arena heißt, um von dort durch das sogenannte Waldstraßenviertel zu ziehen, das ja einmal das jüdische Viertel Leipzigs gewesen war. Was mich sehr berührte, war, dass Anwohner entlang der Marschroute Lautsprecher in ihre Fenster gestellt hatten, um mit der Musik von Ludwig van Beethoven oder Johann Sebastian Bach den Rechtspopulisten – es waren auch sehr viele Rechtsradikale unter den Demonstranten – etwas entgegenzusetzen. Gleichzeitig, und das wollte ich eigentlich erzählen, gingen an diesem Abend fast 30000 Leipziger gegen Pegida und Legida auf die Straße, ganz vorneweg der SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung. Pegida hat sich in Leipzig nie etablieren können, die Zivilgesellschaft der Stadt hat das verhindert. Aber, um auf Ihre Beschreibungen zurückzukommen, die Kritik Ihrer Bekannten, ich vermute, die entzündete sich vielleicht an der Flüchtlingspolitik des Sommers 2015. Anleihen jedoch konnten sie schon vorher nehmen, vielleicht auch eine gewisse Legitimation, aber das weiß ich nicht. Was meinen Sie? Haben sich Ihre Bekannten die Kritik bei Pegida abgeschaut oder vielleicht sogar entlehnt?

WE: Pegida bildete den Auftakt für den aufflammenden gesellschaftlichen Streit mit wachsendem persönlichem Verletzungspotential. Die pauschale Abkanzelung der Demonstranten als dröge Mitläufer von Brandstiftern missfiel manchen meiner langjährigen Gesprächspartner und mir selbst auch. Den gesamten Januar hindurch waren zwischen 17000 und 25000 Leute in Dresden unterwegs und die vermittelten nicht das Bild eines furchterregenden Mobs.

JH: Da muss ich Ihnen widersprechen. Es waren teilweise martialische Bilder, die man von den Pegida-Aufmärschen sehen konnte. Und auch die Reden ließen zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel mehr an dem rassistischen und deutschtümelnden Charakter der Bewegung. Dass die brachiale und oft höhnische Kritik an Pegida einen als Ostdeutschen verletzen konnte, das allerdings kann ich nachvollziehen. Da wurde gern allzu pauschal gleich der ganze Osten abgewertet. Auch mir bleiben diese Monate als ein dunkles Kapitel des innerdeutschen Zwiegespräches in Erinnerung.

WE: Die Montagsdemos, die 2004 gegen Hartz IV begannen, hatten nicht im Ansatz so viel Zulauf.

JH: Gut, dass Sie daran erinnern. Denn auch das war damals keine unbedeutende Bewegung gewesen, die erste überregional sichtbare Protestbewegung in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung.

WE: Zu Anfang. Es schlief halt allmählich ein.

JH: Aber die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV sind im Grunde die einzige Vorgängerart von Pegida. Interessant ist, dass beide rein formal an die Montagsdemonstrationen des Jahres 1989 anzuschließen versucht haben.

WE: