Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

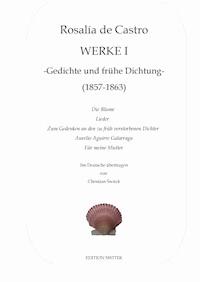

Rosalía de Castro (1837-1885) gehört in Spanien zweifellos zu den hervorstechendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Bisher ist sie dem deutschsprachigen Publikum nur durch eine einzige Gedichtsammlung bekannt geworden und zwar durch die Übertragung ihres späten lyrischen Hauptwerkes An den Ufern des Sar. Mit der hier vorliegenden Veröffentlichung von Rosalía de Castros frühen Dichtungen in deutscher Übersetzung wird nun ein lang überfälliges Desiderat geschlossen. In ihren frühen Texten - der kleinen Gedichtsammlung Die Blume, der Kurzprosa Lieder und der Elegie Zum Gedenken an den zu früh verstorbenen Dichter Aurelio Aguirre Galagarra - wird bereits spürbar, dass hier eine Dichterin ihre Stimme erhebt, deren Spätwerk den Aufbruch in die moderne spanische Literatur kennzeichnet. Die von Christian Switek besorgte Ausgabe wird von einer Einleitung begleitet, die kurz in die Biografie der Autorin und die übersetzten, kommentierten Texte einführt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Übersetzer und Herausgeber

Christian Switek (*1967) studierte Romanistik, Kunstgeschichte, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Geschichte in Göttingen, Bochum und Dresden. Während seines Studiums erweiterte er seine Sprach- und Fachkenntnisse als ERASMUS-Student in La Coruña und als DAAD-Stipendiat in Barcelona. Dort erlernte er die jeweiligen offiziellen Regionalsprachen (Galicisch und Katalanisch) und fand das Thema für seine Magisterarbeit über Rosalía de Castro. Nach seinem Magisterexamen war er zunächst didaktisch in Santiago de Compostela tätig, anschließend Volontär beim SWR in Mainz. Im Jahre 2002 legte er das zweite Staatsexamen ab. Zudem rezensierte er Publikationen zur galicischen Literatur und Anthropologie für die Zeitschrift Iberoamericana. Aufgrund seiner intensiven Spanienstudien, seiner ausgedehnten Auslandsaufenthalte und der langjährigen Lehre der spanischen Sprache und Literatur ist er ein ausgewiesener Kenner der literarischen, kulturellen und politischen Besonderheiten Spaniens. In deutschsprachiger Übersetzung hat Christian Switek außer dem vorliegenden Frühwerk Rosalía de Castros auch ihre erste Novelle Die Tochter des Meeres und die bedeutende Gedichtsammlung Galicische Lieder vorgelegt.

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Zur Übersetzung

Bibliographie

I. La Flor

I. Die Blume

Portada

Titelseite

Un desengaño

Eine Enttäuschung

Dos palomas

Zwei Tauben

Un recuerdo

Eine Erinnerung

Fragmentos

Fragmente

El otoño de la vida

Der Herbst des Lebens

La rosa del campo santo

Die Gottesacker Rose

II. Lieders

II. Lieder

III. A la memoria del malogrado poeta Aurelio Aguirre Galarraga

III. Zum Gedenken an den zu früh verstorbenen Dichter Aurelio Aguirre Galarraga

Rosalía de Castro - A mí madre (1863)

Rosalía de Castro – Für meine Mutter (1863)

I Cuán tristes pasan los días

I Wie traurig vergehen die Tage!

II Ay, qué profunda tristeza

II Ach, welch tiefe Traurigkeit!

I Ay!, cuando los hijos mueren

I Ach, wenn die Kinder sterben

II Yo tuve una dulce madre

II Ich hatte eine sanfte Mutter

I Ya pasó la estación de los calores

I Vorüber ist schon die heiße Jahreszeit

II Errantes, fugitivas, misteriosas

II Ziellos, flüchtig, geheimnisvoll

III Suelto el ropaje y la melena al viento

III Haar und Kleid flattern lose ihm Wind

IV Ya toda luz se oscureció en el cielo

IV Das Himmelslicht verdunkelt' sich

V Mas... ¿qué estridente y mágico alarido

V Doch... was ist das für ein gellend' Schrei?

VI Donde el ciprés erguido se levanta

VI Wo die Zypresse sich in die Höhe reckt

VII Y yo tranquila, he de gozar en tanto

VII Soll ruhig ich den Schlaf genießen

VIII Nunca permita Dios que yo te olvide

VIII Niemals erlaube Gott, dass ich dich vergesse

I De gemidos quejumbrosos

I Voll düsterer Klagen

II Ayer en sueños te vi …

II Gestern sah ich dich im Traum...

III Como en un tiempo dichoso

III Wie in glücklichen Zeiten

Vorwort

Rosalía de Castro gehört zum Kanon der spanischen Literatur und ist unzweifelhaft eine der herausragendsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Bisher ist die für die spanische Literaturgeschichte so bedeutsame Schriftstellerin dem deutschsprachigen Publikum nur durch eine einzige Gedichtsammlung bekannt geworden und zwar durch Fritz Vogelgsangs Übersetzung ihres späten lyrischen Hauptwerkes An den Ufern des Sar (sp. En las Orillas del Sar. Insel, 1987).

Die moderne Romanistik legt seit geraumer Zeit aber nicht nur Augenmerk auf sogenannte Hauptwerke, sondern versucht eine Betrachtung verschiedenartiger Texte einer Autorin oder eines Autoren unter spezifischen Analyseaspekten. Deshalb ist Rosalía de Castros frühe spanischsprachige Lyrik und vor allem auch ihre lange Zeit ignorierte Prosa in den Interessenfokus der Literaturwissenschaft gerückt, um z.B. genderspezifische Fragestellungen zu diskutieren. Überhaupt genießt die spanischsprachige Frauenliteratur ein immer größeres Interesse. In Bezug auf das Werk von Rosalía de Castro spiegelt sich dies in modernen englischsprachigen Übersetzungen ihrer Lyrik (z.B. Anna-Marie Aldaz, Barbara N. Gantt, Anne C. Bromley: Poems, 1991 oder John Howard Reid: Rosalía de Castro Selected Poems Rendered Into English Verse, 2010) und Prosa wider (z.B. die deutsche und englische Übersetzung von La hija del mar durch Kathleen N. March unter dem Titel Daughter of the Sea, 1995 und Christian Switek unter dem Titel Die Tochter des Meeres, 2016).

Deutschsprachige Übersetzungen Rosalía de Castros sind seit Vogelgsangs kongenialer Übersetzung selten geblieben. Die beiden neu übersetzen Gedichte aus En las Orillas del Sar, die in der zweisprachigen Anthologie Spanische Lyrik von der Renaissance bis zum späten 19. Jahrhundert (Reclam, 1990) erschienen sind, bleiben zwar eine erfreuliche Ausnahme, man kann hier aber auch nichts neues bieten. Die Gedichtübersetzungen Rosalía de Castros, welche Elisabeth Schaible 1997 in dem Band Pensamientos varios als zweisprachige Ausgabe beim Verlag Hércules Edicións in A Coruña veröffentlicht, sind bisher leider kaum beachtet worden und auch nicht (mehr) erhältlich.

Erwähnenswert ist noch die 2007 veröffentliche zweisprachige Anthologie 20 Gedichte aus Galicien, herausgegeben von Dieter Kremer und Marga Romero, die mit einer Übersetzung eines der bekanntesten Gedichte Rosalía de Castro eröffnet: Negra Sombra (dort: Dunkler Schatten). Die Vertonung dieses Gedichtes durch Juan Montes (Lugo 1840-1899) hat Negra Sombra wohl zu einem der bekanntesten Lieder der galicischen Musikgeschichte gemacht. Wer sich auf die Suche begibt, wird unzählige Versionen dieses zum Lied gewordenen Gedichtes finden.

Im Jahr 2010 wird eine zweisprachige Gedichtanthologie mit dem sperrigen Titel Rosalía de Castro: Die Bahnbrecherin der Galicischen Modernität von María Pilar García Negro1 als Herausgeberin und Eva Moreda als Übersetzerin in Umlauf gebracht. Dieses Textkonglomerat sei hier nur der Vollständigkeit halber genannt. Die übersetzerische Leistung liegt auf dem Niveau von Übersetzungsautomaten wie man sie leicht im Internet finden kann. Die Ergebnisse sind zumeist sinnentstellend und eignen sich häufig noch nicht einmal zu einer bloßen Lektürehilfe. Solche Veröffentlichungen schaden der Reputation Rosalía de Castros als Autorin von literarisch hoher Qualität. Zudem muss sich Eva Moreda den Vorwurf gefallen lassen, eine Plagiatorin zu sein, denn sie hat meine frühe Übersetzung von Negra Sombra (mit all ihren Schwächen) unautorisiert als Kopie eingefügt. Zum Vergleich gebe ich hier mein Original mit der Quellenangabe:

Als ich dachte, du wärst fort,

schwarzer Schatten, der mir folgt,

kehrtest spottend du zurück,

holtest mich aus meinem Schlaf.

Als ich glaubte, du wärst gegangen,

zeigst du dich im selben Schein,

wie ein strahlend' Stern,

wie des Windes wehender Hauch.

Und höre ich Gesang, so singst du,

und höre ich ein Weinen, so weinst doch du,

und du bist des Flusses Rauschen,

bist tiefe Nacht und Morgengrauen.

Du bist in Allem und bist alles für ich! -

Denn du wohnst in mir und niemals

wirst du mich verlassen. Du!

Schatten, der mir ständig folgt.2

(Aus: Follas Novas – Junge Blätter, 1880)

Mit der Veröffentlichung von Rosalía de Castros frühen Dichtungen auf Deutsch wird nun ein lang überfälliges Desiderat geschlossen. Die Übersetzungen von La Flor, Lieders, A la memoria del malogrado poeta Aurelio Aguirre Galarraga und Für meine Mutter werden hoffentlich nicht nur die deutschsprachige Rosalía-Forschung, Romanisten oder interessierte Liebhaber der klassischen spanischsprachigen Literatur ansprechen. Die Ausgabe wird von einer Einleitung begleitet, die kurz in die Biografie der Autorin und die übersetzten Texte einführt, die hier und da mit einer Anmerkung versehen sind. Die Zielsetzung von Einleitung und Anmerkungen ist es dabei, Leserinnen und Leser für die historischen und literarischen Besonderheiten der Lektüre Rosalía de Castros Werke zu sensibilisieren.

Mir als Herausgeber und Übersetzer bleibt nur noch zu wünschen, dass die Gedichte Rosalía de Castros, ihre frühe Lyrik und Prosa, ein breites Publikum finden, denn die hier vorgestellten Texte sind der erste Schritt einer literarischen Reise, die uns in die faszinierende Welt der Galicierin führt.

Für weitere Informationen lade ich alle Leserinnen und Leser zum Besuch der Internetpräsenz www.rosaliadecastro.de ein. Ich freue mich über Anregungen, Hinweise und freundliche Verbesserungsvorschläge. Sie können mich über die genannte Website kontaktieren oder mir eine E-Mail an [email protected] schreiben.

Christian Switek

1 Quelle: http://territorio.aelg.org/Resources/rosalia_xunto.pdf, aufgerufen am 07.02.2016.

2 Quelle: http://www.maquina-poetica.net/rosalia/daten/rosalia/poesie.html, aufgerufen am 07.02.2016.

Einleitung

Am 24. Februar 1837 wird Rosalía de Castro als „Tochter unbekannter Eltern“ in Santiago de Compostela geboren. Doch ihre Eltern sind keineswegs »unbekannt«: Die unverheiratete, dreiunddreißigjährige Adlige Teresa de la Cruz de Castro y Abadía und der neununddreißigjährige Priesterseminarist José Martínez Viojo befürchten zurecht gesellschaftliche und klerikale Sanktionen. Denn es gilt nicht nur im damaligen Spanien als Schande und Sünde, dass ein Kind im Zölibat gezeugt wird. Die Eltern scheinen sich nicht einig darüber gewesen zu sein, was mit dem Kind, das im Findelhaus Santiagos auf den Namen María Rosalía Rita getauft wird, geschehen soll. So geht Rosalía wohl zunächst gemeinsam mit der Mutter und der vertrauten Hausangestellten María Francisca Martínez nach Padrón, ist dann vielleicht in Lestedo und kommt dann wohl bis zum achten Lebensjahr zu Tanten der Familie des Vaters nach Ortoño.3 Neuere Forschungen gehen davon aus, dass Rosalía von Beginn an zusammen mit ihrer Mutter Teresa lebte und die Familie väterlicherseits das Mythos der abwesenden Mutter in die Welt setzte. Wie dem auch sei, Rosalía de Castro entgeht dem Schicksal, welches unehelich geborene Kinder damals normalerweise erfahren: die Zeit bis zur Heirat des ersten Elternteils im Waisenhaus zu fristen.

Seit spätestens 1850 lebt Rosalías leibliche Mutter Teresa, die zeitlebens unverheiratet bleibt, zusammen mit ihrer einzigen Tochter in Santiago de Compostela. Beide haben ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Rosalías außergewöhnlicher Charakter, ihre Intelligenz und ihr kulturelles Interesse führen die junge Frau schon bald in die Kreise des Liceo de Santiago, eine Art Kulturbegegnungsstätte, wo Studenten, Intellektuelle und Literaten des Rexurdimento4 wie Eduardo Pondal oder die intimen Freunde unserer Autorin, Aurelio Aguirre und Manuel Murguía, ihr späterer Ehemann, ein und aus gehen. Sie wird mit Wohlwollen aufgenommen und in dem von Männern dominierten Lyzeum respektiert und anerkannt. Dort entdeckt sie ihre Liebe zum Theater und tritt schon 1852 in einem Stück auf, welches vom Liceo zu wohltätigen Zwecken auf die Bühne gebracht wird.

Rosalía de Castro ist eine Dichterin, welche das Leid und die Schmerzen ihrer Mitmenschen spüren kann. So wird die Hungersnot von 1853, bei der die Bergbewohner in die Stadt hinab gekommen sind, um Nahrung zu erbetteln, ein einschneidendes Erlebnis für sie, welches in ihr das Gefühl verstärkt, etwas gegen die soziale Ungerechtigkeit ihrer Zeit unternehmen zu müssen.

Ihre galicische Lebensfreude, ihre Sorge um soziale Gerechtigkeit und ihr Interesse an Land und Leuten paart sich aber schon bald mit einer existentialistischen, zum Teil sogar pessimistischen Lebenshaltung, wahrscheinlich Frucht einschneidender Erlebnisse, die Krankheit, Tod und Enttäuschung in ihr Leben gesät haben. Es geschieht auf dem Marienfest Unsere Liebe Frau vom Nachen (gal.: Nosa Señora da Barca) im September 1853. Dieses Kirchweihfest (sp. romería) wird alljährlich in Muxía begangen, einem Fischerdorf an der sogenannten Todesküste im Norden Galiciens, der Costa da Morte. Rosalía fährt zusammen mit dem befreundeten Geschwisterpaar Eduardo und Eduarda Pondal nach Muxía, um dort nach galicischer Art und Sitte fröhlich zu feiern. Doch auf die Freude folgen Krankheit und Tod, Trauer und Schmerz, denn die beiden jungen Frauen infizieren sich auf dem Volksfest mit Typhus. Rosalía überlebt das tödliche Nervenfieber, ihre Freundin Eduarda jedoch nicht. Sie stirbt einen qualvollen Tod an den Folgen der damals noch unheilbaren Krankheit. Diese Verquickung von Lebensfreude, Krankheit, Schmerz, Tod und Trauer werden Rosalía de Castros Schreiben in Zukunft häufig prägen. In Die Blume (sp. La Flor, 1857) sind die floralen Verweise (Blumen, Rosen, nicht aber Lilien) von einer deutlichen Todessymbolik durchwirkt. Dem Ort Muxía hat sie mit dem Roman Die Tochter des Meeres (sp. La hija del mar, 1859) ein literarisches Denkmal gesetzt, in dem sie eine noch eindeutigere Todesmotivik einweben wird. Muxía ist auch der topografische Hintergrund für die Kirchweih von Nosa Señora da Barca, der Rosalía später in den Galicischen Liedern (gal. Cantares Gallegos, 1863) explizit ein Gedicht widmet. Auffällig ist, dass sie dort das Volksfest ausschließlich folkloristisch und fröhlich beschreibt. Es drängt sich die Frage auf, warum hier die tragischen Ereignisse aus dem Jahr 1853 keinen Widerhall finden: Eine Antwort darauf könnte sein, dass Rosalía ein positiver Mensch war, der es verstand, mit Schicksalsschlägen umzugehen und nicht an ihnen zu zerbrechen. Die Hinwendung zur Literatur hat ihr dabei vielleicht geholfen.

Auch über die Gründe, warum unsere Schriftstellerin 1856 nach Madrid und dort an den königlichen Hof geht, wurde viel spekuliert. Man nimmt unter anderem an, dass ihr Weggang etwas mit den Ereignissen um das Bankett von Conxo (gal. Banquete de Conxo) zu tun haben könnte. Ihre Freunde Eduardo Pondal und Aurelio Aguirre gehören zu den Organisatoren dieses Banketts, das als Akt der Verbrüderung von Handwerkern und Studenten bei den Honoratioren in Santiago de Compostela einen Skandal heraufbeschworen hat.

Sicher aber ist, dass die junge Autorin in Madrid schon bald mit ihrer ersten Gedichtsammlung ans Licht der Öffentlichkeit tritt: Im Frühjahr 1857 erscheint ihr oben erwähnter Gedichtband Die Blume, dessen Urausgabe nur 44 Seiten umfasst. Der lyrische Erstling der zwanzigjährigen Galicierin wird von Manuel Murguía, der schon in Literatenkreisen sehr bekannt und aktiv ist, wohlwollend rezensiert. Rosalía kennt Manuel bereits aus dem Liceo de Santiago. Eine Bekanntschft mit der Autorin verneint der Kritiker in seiner Rezension geflissentlich. Mit dieser kleinen Literaturkritik scheint nun aber der Grundstein für eine nicht nur literarische Zusammenarbeit gelegt worden zu sein: Am 10. Oktober des folgenden Jahres heiraten die beiden. Nach dem Umzug der Familie zurück nach Santiago de Compostela bringt Rosalía dort bereits am 12. Mai 1859 ihr erstes von sechs Kindern zur Welt. Da die Niederkunft bereits sieben Monate nach der Hochzeit erfolgt, ist der 12. Mai 1859 ein prekäres Datum, das vielleicht für die späteren Spannungen zwischen den Eheleuten und den häufiger getrennten Wohnsitze verantwortlich sein könnte. Diese Spekulation wird von den Biographen gern übergangen.

Kurz vor der Hochzeit überschattet der Tod wieder das Leben der jungen Dichterin: Am 29. Juli 1858 findet man in La Coruña am Strand von San Amaro, dessen gefährliche Untiefen berüchtigt sind, einen engen Freund des Ehepaares leblos auf, mit dem Rosalía und Manuel seit der Zeit in engem Kontakt stehen, da sie gemeinsam das Liceo in Santiago de Compostela besucht haben. Es handelt sich um Aurelio Aguirre. War es Selbstmord oder ein Badeunfall? Auch die Antwort auf diese Frage bleibt ungeklärt. Rosalía beteiligt sich an der Gedenkschrift zu Aurelios Tod mit dem Titel Trauerkranz zum Gedenken an den angesehenen galicischen Dichter Aurelio Aguirre Galarraga (sp. Corona fúnebre...), die 1859 veröffentlicht wird. Rosalías Gedicht Zum Gedenken an den zu früh verstorbenen galicischen Dichter Aurelio Aguirre (sp. A la memoria del malogrado poeta gallego Aurelio Aguirre) ist eine Elegie, in der sie den schmerzvollen Verlust ihres geliebten Freundes beklagt. Auch dieser bedeutsame Text wird hier erstmals in deutschsprachiger Übersetzung vorgestellt. Es verwundert die aufmerksamen Leserinnen und Leser sicherlich, dass sich Manuel Murguía, der gute Freund aus früheren Zeiten, nicht an der Trauerschrift für Aurelio beteiligt. Erst Jahre später -und nach Rosalías Tod- wird Murguía im Jahre 1886 seinem alten Freund und Weggefährten Aurelio einen Nachruf widmen. In Los precusores (dt. Die Vorläufer) zeichnet er ein einfühlsames Bild zu Aurelio Aguirres Leben, in dem er die damals immer noch kursierenden Gerüchte über den möglichen Selbstmord zu zerstreuen versucht.

Der nächste Schicksalsschlag trifft unsere Autorin 1862 mit dem Tod ihrer Mutter. Die Trauernde verarbeitet ihren Schmerz literarisch in gut zwanzig Gedichten, die sie ein Jahr später als Privatdruck für Freunde und Bekannte unter dem Titel Für meine Mutter (sp. A mi madre, 1863) auf eigene Kosten herausbringt. Mit dieser Art von literarischer Trauerarbeit schlägt Rosalía de Castro eine Brücke von der elegischen Dichtung eines Jorge Manrique zu den großen Lyrikern der Moderne Federico García Lorca oder Rafael Alberti. Rosalías Elegie Für meine Mutter schließt den ersten Band ihrer Werke in deutschsprachiger Übersetzung.

Schon in Rosalía de Castros erster Veröffentlichung, der kleinen Gedichtsammlung Die Blume, sind Liebe, Untreue, Glaubenszweifel und Tod thematische Konstanten, die sie in ihren späteren literarischen Arbeiten immer wieder variieren wird. So verwundert es auch nicht, dass Rosalía diese Themen in die Konzeption ihres ersten Romans, Die Tochter des Meeres (sp.: La hija del mar, 1859), einfließen lassen wird. Die Veröffentlichung von Die Tochter des Meeres ist im Rahmen dieser Werksammlung bereits realisiert worden.

Die Blume (1857)

Anfang des Jahres 1857 erblickt Rosalía de Castros erste Gedichtsammlung Die Blume (sp. La Flor) das Licht der Welt, im gleichen Jahr also, in dem Charles Baudelaire die erste Version seines skandalumwitterten Werks Die Blumen des Bösen (frz. Les Fleurs du Mal) herausbringt. Ihr bleibt, anders als Charles Baudelaire, ein Gerichtsverfahren aufgrund von moralischer Anstößigkeit erspart. Einen literarischen Skandal wird sie allerdings Jahre später mit der Beschreibung der Prostitution aus Gastfreundschaft in ihren Galicischen Sitten (sp. Costumbres Gallegas, 1881) auslösen, da solche Bräuche im allgemeinen den vom Aussterben bedrohten Naturvölkern Lateinamerikas oder Afrikas zugeschrieben worden sind, nicht aber einer »fortschrittlichen Gesellschaft« wie man sie, damals wie heute, auf der iberischen Halbinsel und in ganz Europa vorzufinden glaubt. In den Gedichten Rosalía de Castros aus den Jahre 1857 haben die Rezipienten anscheinend noch nichts moralisch anstößiges finden können. Viele Leserinnen und Leser wird das schmale Bändchen wohl auch noch nicht gefunden haben.

Bevor ich nun die Publikationsumstände von Die Blume etwas genauer beleuchte, möchte ich kurz den Blick auf die gesellschaftliche Situation einer Schriftstellerin im 19. Jahrhundert lenken.

Eine Frau hat sich damals allein schon durch die Tatsache, dass sie sich literarisch betätigt als sittlich und moralisch zweifelhafte Person verdächtig gemacht. Eine schreibende Frau scheint sich aus der damaligen Sicht konservativer Männer nicht unbedingt an die Sittengesetzen der patriarchalen Ordnung halten zu wollen. Das Verfassen von Romanen war ohnehin eine Männerdomäne. Von Frauen geschriebene Romane sind in konservativen Kreisen verpönt. Hat sich eine Frau unbedingt literarisch betätigen wollen, dann wird ihr angeraten, dies im Bereich der Lyrik zu tun. Wie gelingt es nun aber einer Frau, die offensichtlich einer moralisch zweifelhaften Tätigkeit nachgeht, ihre Texte überhaupt zu veröffentlichen? Wenn eine Frau im Spanien des 19. Jahrhunderts als Schriftstellerin an das Licht der Öffentlichkeit treten will, so benötigt sie dazu die Hilfe eines, meist liberal denkenden, Mannes als Patron und Fürsprecher. Das ist bei Cecilia Böhl de Faber, alias Fernán Caballero, nicht anders als es bei Rosalía de Castro im Falle von La Flor gewesen sein dürfe. Cecilia Böhl de Faber nimmt das männliche Pseudonym ja nicht nur aus Angst davor an, als Frau keine literarische Anerkennung für ihre Romane und Erzählungen zu finden, sondern auch, damit sie in ihren unverheirateten Zeiten als Witwe überhaupt