Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

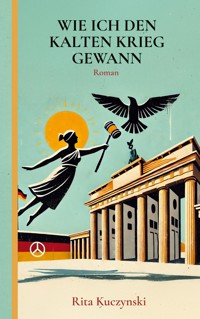

Rosa Ka wächst nach dem Ende des 2. Weltkriegs in der durch die Siegermächte gespaltenen Stadt Berlin auf. Damit hat sie die Chance, sich von Kind auf an in zwei Weltsystemen zurechtfinden zu müssen. Leichtfüßig spaziert sie durch den Eisernen Vorhang hin und her und macht die Grenzüberschreitung von einem freien in einen unfreien Sektor und damit von einem Welt- und Wertesystem zum anderen zu ihrem Spiel. Nicht nur, wenn sie mit dem Fahrrad oder der S-Bahn Tante Helle im russischen oder ihre Großmutter im amerikanischen Teil von Berlin besucht, weiß sie bald nach welchen Spielregeln sie sich vor Ort zu verhalten hat, um als ein braves Kind wahrgenommen zu werden. Für Rosa Ka gehört das Hin und Her zwischen den politischen Welt- und Wertesystemen somit zu ihrem Alltag. Um im Kalten Krieg, der nicht nur in ihrer gespaltenen Stadt Berlin herrscht, auf sich zu bestehen, macht sie die Grenzüberschreitung von Ost- nach Westberlin zu ihrer sportlichen Herausforderung. Rosa Ka möchte mit Leichtigkeit und Perfektion zwischen dem freien und dem unfreien Teil der Welt hin- und herschweben, um spielerisch zwischen den politischen Welt- und Wertesystemen zu überleben. Nachdem im Jahr 1961 der Eiserne Vorhang geschlossen, die Mauer mit ihrem Stacheldraht und Selbstschussanlegen gebaut war, saß Rosa Ka im Ostteil der Stadt fest. Dank ihrer frühzeitig gelernten Strategie mit politisch unterschiedenen Systemen in spielerischer Weise umzugehen, überstand sie diese Jahre. Als dann der Eiserne Vorhang wieder fiel, die Mauer einstürzte, verstand Rosa Ka recht bald: Die Regeln, nach denen Leben nun gespielt wird, sind andere geworden: "Denn hier in der Moderne spielst du nicht mehr mit politischen Wertesystemen. Hier, in der schönen neuen Welt, hast du sogar die Chance zu werden, was du spielst, wenn du deinen eigenen Wert in das Regelsystem einbringst." Also: "Neues Spiel - neues Glück" schrieb Rosa Ka mit ihrem vor Tagen bei L'Oréal gekauften Lippenstift in Großbuchstaben an ihren Spiegel im Bad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Susi Koref Kozitschek

ÜBER DIE AUTORIN

Rita Kuczynski, geboren 1944, aufgewachsen in Berlin Ost und West. Studium der Musik und Philosophie, Promotion über Hegel. (1976)

Gastdozenturen u. a. in New York, Washington D.C. und Santiago de Chile. Fellow an der Johns Hopkins University (2001; 2008)

Romane: u.a. Nächte mit Hegel (1984), Wenn ich kein Vogel wär (1991), Mauerblume (1999), Die gefundene Frau (2001). Aber der Himmel war höher (2014)

Sachbücher: u.a. Die Rache der Ostdeutschen (2002), Ostdeutschland war nie etwas Natürliches (2005). Woran glaubst du eigentlich (2013)

Freie Publizistin u.a. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung, verschiedene Rundfunkanstalten, - Übersetzt in zahlreiche Sprachen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

1

Die Zellentür wurde aufgeschlossen. Ich zuckte wieder zusammen. Erna, eine Vollzugsbeamtin, trat ein, um mich abzuholen. Begann doch heut der Strafprozess gegen mich. Elsa, die darauf bestand, von mir nicht Wärterin genannt zu werden, hatte lange, blond gefärbte Haare. Sie waren zu einem Pferdeschwanz zusammengehalten. Barsch, aber nicht unfreundlich, machte sie mir den Vorschlag, mich noch einmal zu kämmen. Das mache im Gerichtssaal einen besseren Eindruck.

Ich folgte ihrem Rat und wollte mir auch noch die Lippen nachziehen. Aber sie schüttelte den Kopf und meinte, ungeschminkt kommt vor Gericht besser an. Ich legte also den Stift zurück auf die weiße Plastikkonsole über dem Waschbecken und signalisierte ihr, dass wir gehen könnten.

Sie schloss die Zelle, in der ich nun schon den dritten Monat meiner Untersuchungshaft verbrachte, von außen ab. Wir liefen den langen Gang an immer neuen Zellen entlang, um dann nicht hinunter Richtung Freigang zu gehen. Nein, wir gingen Treppen hoch, immer höher, und standen endlich vor einer Verbindungsschleuse.

Das also war der Übergang zum Gebäudekomplex, in dem sich das Hohe Gericht befand. Ich hatte längst die Orientierung verloren. Ich lief einfach nur noch mit. Nachdem wir auch noch einen Aufzug benutzt hatten, waren wir in einer großen Halle angekommen. Wir durchschritten sie und standen vor Türen, die nicht mehr aus Metall, sondern aus dunkelbraun furniertem Holz waren. Die Vollzugsbeamtin bedeutete mir zu warten. Eine andere Beamtin kam. Elsa übergab mich dieser Frau. Sie sprach kein Wort. Sie führte mich durch einen endlos langen Flur, der in dem Gerichtssaal Nr. 3 endete. Nachdem wir ihn betreten hatten, wies sie mir einen Platz zu. Wortlos verließ sie danach den Raum.

Obwohl ich eine Verteidigung abgelehnt hatte, saß links von mir eine vom Gericht gestellte Pflichtverteidigerin. Sie hatte sich mir als Frau Schultz, Schultz mit tz, vorgestellt. Auf dieses „ tz“ legte sie großen Wert, denn wo immer sie sich in meiner Gegenwart vorstellte, betonte sie die Besonderheit ihres Namens.

Vor mir also das Hohe Gericht. Hinter mir x Stühle für ein Publikum, das nicht da war, weil die Verhandlung nicht öffentlich stattfand. Die Türen des Gerichtssaals wurden geschlossen. Das Hohe Gericht nahm Platz. Es entstand eine Pause. Sie dauerte genau so lange, dass sie nicht den Anschein von Feierlichkeit bekam. Dann stand ein hochgewachsener Mann auf. Es war der Richter. Er sagte: „Das Verfahren gegen Rosa Ka. wird eröffnet. Bevor die Anklageschrift verlesen wird, zunächst einige Fragen zur Person. Angeklagte, stehen Sie auf.

Sie heißen Rosa Ka.?“

„Ja, dafür habe ich mich letztlich entschieden.“

Der Richter setzte seine Brille auf und sah Rosa Ka. fragend an. Sagte aber nichts.

„Wohnhaft in Berlin.“

„Ja.“

„Geboren 1945. Stimmt das?“

„Im Prinzip, ja. Und zwar noch bevor die Deutschen durch die Alliierten endgültig besiegt wurden. Das ist wichtig zu vermerken, denn dadurch bin ich noch ein Kriegskind geworden. Quasi auf dem letzten Drücker. So steht es jedenfalls in meiner Geburtsurkunde.“

„Was wollen Sie damit sagen?“

„Dass ich alle Nachteile, die solch ein Kriegskind in sich trägt, auch in mir trage. Aber auch alle Vorteile.“

„Angeklagte, antworten Sie bitte nur auf meine Frage. Sie sind im Jahr 1945 geboren?“

„Ja, obwohl ich das nicht gern zugebe. Denn für eine Frau ist es ja immer schwierig, sich auf ein bestimmtes Alter festlegen zu lassen. Hat sie doch nur Nachteile davon, jedenfalls, sobald sie älter als 28 Jahre wird. Daher ist es günstiger für sie als Frau ihr Alter etwas zu verschleiern und es gegebenenfalls ein wenig nach unten zu korrigieren. Verstehen Sie, was ich meine?“

Rosa Ka. sah den Richter erwartungsvoll an. Er verzog keine Miene.

„Angeklagte, ich frage zum letzten Mal: Sind Sie 1945 geboren?“

„Ja doch. Meinetwegen. Wenn das so in meiner Akte festgeschrieben wurde.“

„Sie sind geschieden seit 1990?“

„Ja.“

„Ihre Ehe blieb kinderlos?“

„Kinderlos ist nicht korrekt. Ich wollte keiner Kinder, deshalb habe ich sie wieder und wieder verhindert. Ich hätte sie doch nicht beschützen können.“

Der Richter überging die Bemerkung, sah aber zu Rosa hinüber. Ihre Blicke begegneten sich für einen kurzen Moment. Dann wandte er sich wieder seinen Papieren zu.

„Also. Noch einmal. Ihre Ehe blieb kinderlos??“

„Ja, wenn Sie das in Ihrem Beamtendeutsch so ausdrücken müssen.“

Der Richter überging auch diese Provokation und blättert in seinen Akten.

„Sie werden angeklagt, Ihre Therapeutin Frau von Streckenberg getötet, wenn nicht gar ermordet zu haben. Was haben Sie dazu zu sagen?“

„Dass ich sie weder getötet und schon gar nicht ermordet habe. Sie ist aus dem Fenster gefallen. Und zwar durch ein Versehen. Wir hatten uns gestritten. Dabei ist sie aufgestanden. Sie hatte ihren Notizblock in der Hand und blätterte unablässig in ihm. Sie wollte mir vorlesen, was sie über mich in den letzten Sitzungen aufgeschrieben hatte. Aber ich wollte es nicht hören. Deshalb stand ich auch auf und wollte ihr den Block entreißen. Was sie da aufgeschrieben hatte über mich, stimmte nämlich einfach nicht. Ich ging also auf sie zu. Und weil sie von der Statur viel größer war und auch noch ziemlich dick, musste ich hochspringen, um den Notizblock ergattern zu können. Ich hatte ihn auch schon in der Hand. Aber sie hielt den Block trotzig fester als zuvor. Dann machte sie zwei Schritte zurück. So waren wir angelangt auf dem schmalen Austritt ihres französischen Fensters. Es stand offen. Schließlich war Hochsommer. Da schrie sie plötzlich auf. Anscheinend hatte sie das Gleichgewicht verloren. Jedenfalls umklammerte sie ihre gelbe Übergardine und fiel mit ihr und dem Notizblock über die niedrige Brüstung aus dem 6. Stock in die Tiefe.

Für einen Augenblick war es absolut still. Draußen wie drinnen. Ich trat vorsichtig ans Fenster und sah sie da unten liegen. Der Vorhang bedeckte sie beinahe vollständig. Wo der Notizblock abgeblieben war, war aus dieser Höhe nicht auszumachen. Glauben Sie mir, ich war zutiefst erschrocken über mich, dass ich in diesem Moment zuerst an den Notizblock dachte und nicht an das Unglück, das dieser armen Frau gerade zugestoßen war. Ja, ich meine sogar, für eine kurze Zeitspanne war ich erleichtert bei der Idee, dass der Block für immer verschwunden sein könnte. Denn ich wünschte mir in diesem Moment ehrlicherweise, er würde nie wieder auftauchen. Ich schämte mich für meinen Wunsch. Aber ich wünschte es mir dennoch.“

Rosa Ka. strich sich durch die Haare. Nein, eigentlich zog sie sich an ihnen nach oben, als wollte sie auch weiterhin erhobenen Hauptes dem Gericht die Stirn bieten.

„Ich weiß ja auch nicht …“

In diesem Moment sprang die Pflichtverteidigerin Frau Schultz mit „ tz “ auf.

„Hören Sie doch auf, so ein unsinniges Zeugs vor sich hin zu reden. Wie soll ich Sie denn um Gottes Willen verteidigen, wenn Sie solch ein wirres Zeugs hier zu Protokoll geben?“

Rosa Ka. sah die Verteidigerin an und sagte mit fester Stimme:

„Sehr geehrte Frau Schultz, ich habe Sie nicht gebeten, mich hier zu verteidigen. Im Gegenteil. Ich habe Sie gebeten, sich soweit als möglich aus meinem Prozess herauszuhalten. Denn ich weiß schon allein, was in meinem Fall der Wahrheitsfindung dienlich ist und was nicht. Sie sind mir von Gesetzes wegen zugeteilt worden, und zwar ungebetener Weise. Sie haben trotz meiner Einwände und schließlich gegen meinen Willen das Mandat für diesen Fall übernommen oder übernehmen müssen. Aus welchen Gründen auch immer Sie hier sitzen, geht mich letztlich nichts an. Doch bitte, Frau Zwangsverteidigerin, mischen Sie sich in mein Verfahren nur auf meinen ausdrücklichen Wunsch ein. Das hier ist mein Prozess. Helfen können Sie mir ohnehin nicht. Ihre Wege der Wahrheitsfindung sind andere als meine. Sie sind an ihre Gesetze gebunden, die auf meinen Fall nicht anzuwenden sind.“

Rosa Ka. machte eine Pause und sah die Frau mittleren Alters mit gefärbten Haaren an. Ohne sie zu Wort kommen zu lassen, fuhr sie fort:

„Ihre pflichtgemäßen Einwände, Frau Schultz, lenken in meinem Fall von einer Wahrheitsfindung und den tatsächlichen Hintergründen des Geschehens höchstens ab. Und das kann ja schließlich nicht in Ihrem Interesse liegen.“

Eher zum Richter hingesprochen, sagte Rosa:

„Mein Leben funktioniert nach anderen Gesetzen. Dies zu erkennen, war ein langes und schmerzensreiches Erleben. Jahrelang habe ich mich geweigert, das zu akzeptieren. Dann aber habe ich endlich eingesehen, dass die Regeln, nach denen mein Leben gespielt werden muss, andere sind. Nur widerwillig habe ich mich seinen Gesetzen gebeugt. Denn ich wusste schon, dass ich gezwungen sein werde, gegen Normen und Gesetze zu leben, nach denen Leben üblicherweise stattfindet. Daher, sehr geehrte Frau, können die Ihnen geläufigen Verteidigungsstrategien in diesem Fall auch nicht funktionieren. Bitte, Frau Schultz, akzeptieren Sie, dies hier ist mein Prozess. Es wird daher auch mein Urteil sein. Wenn Sie mir helfen wollen, halten Sie sich um Gottes Willen zurück. Schließlich muss ich und nicht Sie mit dem Urteil leben. Für Sie ist das Ganze hier doch eher ein miserabel bezahltes Pflichtmandat, dem ein nächstes folgt. Für mich ist es mein Leben.“

Rosa sah die Verteidigerin an, musterte sie und konnte den Gedanken nicht aufhalten, dass ihre blond gefärbten Haare am Haaransatz sehr grau nachgewachsen waren.

Erst viel später erfuhr Rosa, dass diese Verteidigerin alleinstehende Mutter von vier Kindern war.

„Frau Schultz, ich will sagen …“

Der Richter unterbrach Rosa Ka. und ermahnte sie, sich nur zu den Sachverhalten zu äußern, ansonsten werde er ihr das Wort entziehen.

Rosa Ka. entschuldigte sich für ihre Abschweifungen und wandte sich wieder dem Hohe Gericht zu.

„Richtig. Also noch einmal: Ich quassele hier kein unüberlegtes Zeugs vor mich hin, wie mir die Frau Pflichtverteidigerin in guter Absicht gerade zu unterstellen versucht. Ich wünschte mir in diesem Augenblick wirklich, dass der Notizblock der armen Frau von Streckenberg nie wiederauftauchen würde. Schließlich versammelten sich in ihm doch alle Informationen, die mein Leben in eine Richtung zwängen sollten, das es nie hatte und auch niemals bekommen sollte. Mehr noch. Auf dem Block standen alle Fakten, die einzig und allein gesammelt wurden, mein bisheriges Leben zu zerstören. Das war doch letztlich der Sinn aller zwanghaften Fragerei dieser Therapeutin.

Ihr abstruses Gefasel über meine hartnäckige Verdrängung von Realität wurde von Monat zu Monat unerträglicher. Diese freudianischen Sätze über das, was mein Leben sei, und was ich mir nur einbilde, dass es mein Leben sei, brachte uns kein Schritt weiter. Diese Frau von … hatte nämlich keine Ahnung, wie komplex so ein Leben sein kann. Und noch weniger Ahnung hatte sie davon, was an solch einem Leben real ist und was nicht. Ihr fehlte die Grundeinsicht, dass nämlich wir es sind, die unsere Wirklichkeit schaffen. Wir, nur wir allein, immer diejenigen waren und sein werden, die sich selbst erfinden. Ja, erfinden müssen! Denn nur wir allein können das, was unser Leben wird, aus uns selbst hervorbringen. Wer in Gottes Namen sollte es denn sonst tun? Wenn nicht wir?“

Der Richter fiel Rosa Ka. ins Wort: „Angeklagte, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort.“

Dagegen konnte sie nichts sagen. Aber sie hörte den absurden Anschuldigungen, die in der Anklageschrift standen, nicht mehr zu. Nachdem das Hohe Gericht mit seinen Ausführungen dennoch endlich ans Ende gekommen war, fragte der Richter, ob Rosa Ka. zu dem Vorgetragenem noch etwas zu sagen hätte?

„Nein eigentlich nicht. Oder doch noch; nur so viel. Wenn ich es recht bedenke, lag der Fall doch eher umgekehrt. Frau von Schreckenburg wollte mich umbringen, wenn auch in guter Absicht, wie sie dachte. Denn ALLES, was mein Leben ausmachte, wollte sie mir wegnehmen. Sie war sogar überzeugt, ich leide an einer Krankheit. Ich sei eine pathologische Lügnerin. Das Ziel ihrer Therapie bestünde also darin, mich von meinen Dämonen und den zwanghaften Phantastereien zu befreien. Aber sie irrte. Ich war nur nicht bereit, das, was man mir als mein Leben anbot, hinzunehmen.

Hätte ich mich in jungen Jahren nicht geweigert, mein erbärmlich kleines Leben als das meine zu akzeptieren, hätte ich meine Pubertät nicht überlebt. Ich war also gezwungen, Leben zu erfinden. Oder anders gesagt, die Alternative, vor die mich das Leben stellte, war: mein Leben selbst zu kreieren oder kaputtzugehen. Und ich wollte leben. Unbedingt! Selbst wenn ich das lange Zeit nicht wusste. Ich wollte es trotzdem. Der Vorwurf der Frau von Schreckenburg, dass ich mein erfundenes Leben mit dem realen vermische, war ganz absurd. Schließlich war es der Sinn all meiner Anstrengungen, mich dem mir angebotenen Leben zu verweigern. Es ging nie um irgendwelche Vermischungen, wie sie behauptete. Es ging viel mehr darum, das kreierte Leben an die Stelle des mir angebotenen Lebens zu setzen. Ja, zu setzen! Darum ging es: Es zu setzen. Um es dann zu einem neuen, meinem ganzen eigenen Leben werden zu lassen. Also zu dem, was man heutzutage ein selbstbestimmtes Leben nennt. Oder was sonst soll die Selbstfindung des Menschen durch Selbstbestimmung anderes bedeuten?

Aber davon hatte eine Frau von … nicht die geringste Ahnung.“

Rosa sah den Richter fragend an. „Verstehen Sie, was ich meine?“

Für einen Augenblick hielt der Richter inne. Dann sagte er mit fester Stimme: „Die Sitzung ist geschlossen. Der Prozess wird morgen um 10.00 Uhr mit der Vernehmung der Sachverständigen fortgesetzt.“

Rosa Ka. wurde von einer Beamtin ihre Zelle zurückgebracht. Nachdem die Zelle von außen abgeschlossen worden war, schmiss sich Rosa auf ihr Bett und schloss die Augen.

2

Gebet

Ich weiß Herr, ich war nicht in Auschwitz,

nicht in Hiroshima

und auch nicht im Gulag

Warst Du dort?

Wenn nein, wo warst Du?

Wenn ja,

wie sieht Deine Wiedergutmachung aus?

Willst Du Deine eigene Klagemauer bauen

an der du niederkniest

von Ewigkeit zu Ewigkeit?

Herr, erinnerst du dich? Damals. Als meine Mutter schrie ohne Ende und dann diesen blutigen Klumpen die Toilette herunterspülen wollte, der meine Schwester nicht wurde. Wie sie mich anfuhr, ich sollte endlich Wasser holen, weil die Toilette dabei war zu verstopfen. Ich höre sie noch immer. Wenn auch nicht mehr bei jeder Spülung. Hast du sie auch schreien gehört?

Danach lag sie lange mit dem Kopf auf der Toilettenbrille und weinte, bis sie über ihrem Schluchzen einschlief. Als dann ihre Mutter kam, schimpfte sie mit Mutti, weil sie nicht gewartet hatte, meine Schwester die Toilette herunterzuspülen. Schließlich hätte meine Mutti verbluten können. Ich klammerte mich an meine Großmutter und sagte, dass ich ja aufgepasst hätte. Sie strich mir über den Kopf. Dann löste sie die Arme meiner Mutter. Sie hatten die Toilettenbrille umschlungen. Meine Großmutter hob ihren willenlosen Körper hoch und trug ihn ins Schlafzimmer. Ich starrte auf die Blutlache, die nicht zerfloss auf dem gefliesten Boden.

Lange, Herr, verstand ich nicht, was du mir damals sagen wolltest, falls du etwas wolltest. Als ich dann verstand, war es bereits geschehen. Die durch und durch blauen Augen, zu denen ein Mann gehörte, hatten mich schon fixiert, bevor er mich fragte, ob noch ein Nachtbus fahre. Bewegungslos stand ich an diesem Sommerabend im Laternenlicht. Unfähig zu antworten. Ich wusste, ich hätte davongemusst. Aber ich konnte nicht. Die durch und durch blauen Augen kamen näher. Der Mann, von dem ich keinen Namen hatte, packte mich fest an den Armen. Er schob mich in das Wartehäuschen.

Als ich wieder etwas zu sagen vermochte, war er schon fort. Feuchtes kroch langsam an meinen Oberschenkeln abwärts. Wind strich um die Schenkel, während ich meinen Schlüpfer aus der staubigen Ecke aufhob und in den Papierkorb an der Bushaltestelle entsorgte. Später erfuhr ich, dass er Herrmann hieß. Jedenfalls nannte ich alle Männer mit blauen Augen Herrmann. Wie sollte ich sie sonst nennen?

Sprachlos seit jenem Tag, zog ich mich in mich zurück.

Erst später erfuhr ich, dass jener Blutklumpen, der meine Schwester nicht wurde, aus einem gewaltsamen Geschlechtsverkehr eines Rotarmisten mit meiner Mutter entstanden war. Meine Großmutter hatte es mir unter dem Mantel aller Verschwiegenheit erzählt. Denn auf keinen Fall dürfe mein Vater davon erfahren, hat sie gesagt. Schließlich war er damals gerade aus Hitlers Krieg zurückgekommen und hätte meiner Mutter diese Geschichte mit dem russischen Soldaten nicht abgenommen. Der Vater hätte gesagt, dass sich meine Mutter dem Russen an den Hals geschmissen hätte.

Ich habe all das erst über die Jahre verstanden und bis heute niemandem davon erzählt.

Im Gegensatz zu meiner Mutter hatte ich Glück. Aus dem gewaltsamen Vergehen Herrmanns an mir hatte sich kein Blutklumpen in meinem Bauch gebildet. Nur ein lebenslänglicher Ekel blieb. Die Ärzte nennen ihn Reizdarm.

Ich war also zwölf, als ich eine Frau wurde. Seitdem befreite ich jedes meiner ungeborenen Kinder von den bösen Geistern. Lieber zu früh als zu spät. Das hatte ich mir geschworen. Denn auf keinen Fall wollte ich, dass ihnen geschieht, was meiner Mutter und was mir geschehen war. Hatte ich doch bald davon gehört, dass sich solche Erlebnisse innerhalb von Familien fortpflanzen. Als Fluch sozusagen. Heute würde man wahrscheinlich von einem unheilbaren Gendefekt sprechen. Daher entschloss ich mich, gegen diesen Defekt selbst anzugehen. Entschied immer wieder, den Abort für meine ungeborenen Kinder auf mich zu nehmen. Und Gott führte mich siebenmal in Versuchung. Ich aber widerstand. Dennoch fragte ich ihn vor jeder Interruption, wo er gewesen war, damals, als in Auschwitz die Schornsteine ihren Rauch in seinen Himmel stießen. Denn der Rotarmist wäre nie nach Berlin gekommen, wenn Hitler und seine Deutschen nicht Auschwitz und all diese scheußlichen Todeslager und Schlachtfelder angezettelt hätten.

Sicher bin natürlich auch nicht. Deshalb brachte ich mein Opfer an den ungeborenen Kindern, bevor sie selbst Opfer oder Täter werden konnten. Mehr lag nicht in meiner Macht. Und das war eigentlich schon zu viel. Aber wie sollte ich sie sonst beschützten?

Oft habe ich mich gefragt, was geworden wäre, wenn die Mutter Maria ihren einzigen Sohn auch abgetrieben hätte. Hätte es dennoch ein Christentum samt Abendland gegeben? Hätte das Neue Testament, selbst die Bergpredigt, vielleicht gar nicht stattgefunden? Läsen wir also noch immer die alten Geschichten von Moses und seinen Gesetzestafeln?

Woher die Mutter Gottes den Sohn hatte, war mir eigentlich immer egal. Befleckt oder unbefleckt. Erst über die Jahre kam mir der Gedanke, dass auch sie vergewaltigt worden sein könnte. Aus welchem Grund sie ihr Kind dann nicht abgetrieben hatte, versuchte ich mir vorzustellen, ohne eine Antwort zustande zu bringen. Ich habe auch probiert, diese meine Vermutung als Frage zu formulieren und sie hin und wieder anderen zu stellen. Aber niemand konnte oder wollte eine Antwort versuchen. Wann und wo auch immer ich gefragt habe, hat man mich nur mitleidig angesehen. Dabei darf man solch eine Frage doch mal stellen? Denn befleckt oder unbefleckt. Unser aller Geschichte wäre schließlich eine andere geworden, hätte Maria diesen Sohn nicht ausgetragen. Wahrscheinlich wäre unser aller Dasein zwar nicht abgebrochen. Aber ein anderes wäre es schon geworden.

Auschwitz wäre uns vielleicht gar erspart geblieben?

Mein kurzes Leben jedenfalls war damals erst einmal zu Ende. Ich war tot, nachdem Hermann sich an mir vergangen hatte. Da war nichts mehr, an das sich anknüpfen ließ. Nur die Erfahrung eines Sterbens, und die war nicht sehr lebenstüchtig. Nur diese Leere und eine selbstzerstörerische Abwesenheit. Ich war also gezwungen, Wirklichkeit neu herzustellen. Ich musste diese Leere auffüllen. Musste mich neu erfinden, wenn es weiter gehen sollte mit mir. Daher erzählte ich mir Geschichten. Geschichten, die mein Leben zu werden vermochten. Wichtig war, mir die Geschichten so zu erzählen, dass sie bei mir bleiben wollten. Sie sich also wohlfühlten bei mir.

Nicht zufällig las ich in jenen Tagen auf einem Kalenderblatt: „Wirklich ist, was wirkt.“ Erst viel später erfuhr ich, dass dieser Satz von einem deutschen Philosophen war. Wie dem auch sei. Ich wollte nicht diese traurigen Erlebnisse als mein Leben annehmen. Keinesfalls wollte ich, dass das, was ich da erlebt hatte, mein Leben wurde.

3

Vom Flur her lärmte es. Die Teller vom Mittagessen wurden abgeholt. Ich hatte keines bestellt, da unklar war, wann die Gerichtsverhandlung zu Ende sein würde. Aber das Geräusch der Schlüssel, das entstand, wenn die Zellen aufgeschlossen wurden, hatte sich mir eingeprägt. Grund dafür war nicht der Wunsch, die Zelle zu verlassen. Es war die von außen kommende Unterbrechung, die ich dankbar annahm. Denn seitdem ich hier festsaß, hatte ich diesen durch nichts zu bezwingenden Drang, Selbstgespräche zu führen. Ich meinte, wenn ich mich zwingen würde, logische Gespräche oder gar Dispute zu führen, und sei es auch nur mit mir selbst, würde ich dem entgegensteuern, was ich den passiven Gefängniskoller nannte. Damit meine ich dieses leere Vor-Sich-Hinstarren. Stunde um Stunde, ohne etwas zu sehen, zu verstehen oder gar etwas zu klären.

Dem musste ich mich entgegenstellen. Musste widerstehen, um nicht irre zu werden an den Verhältnissen, die mir der HERR zu schenken gedachte. Schon wieder! Ich durfte mich ihm nicht beugen. Auch nicht hier drinnen, damit sein Wille geschehe. Ich hatte also erneut zu lernen, gegen die Tatsachen zu bestehen, die mir diese Untersuchungshaft im Namen des HERRN aufzwingen wollte. Es musste mir auch hier drinnen gelingen, eine Gegenexistenz zu kreieren. Denn auf keinen Fall durfte mein Denken und Fühlen jetzt in eine blinde Einstellung geraten. Ich musste den Zwang des leeren Sehens besiegen, um dem passiven Gefängniskoller keine Chance zu geben.

Auf dem Flur war es jetzt wieder ruhig.

Gebet

HERR

was wärst du ohne uns

deinen Menschenkindern?

Ein Irrlicht, das seine Quelle sucht.

Hast du vergessen, dass du uns brauchst

um deine Allmacht zu beweisen?

Oder hast du genug von deiner Herrlichkeit?

Willst du es aufkündigen

dein Tun als Weltenlenker

und dich in Demut auf die Suche machen

bis auch dir HERR vergeben wird

deine Schuld?

4

Das Gericht rief den Sachverständigen Professor Bonsai in den Zeugenstand.

„Bitte treten Sie vor. Ihr vollständiger Name ist Prof. Dr. Wilfried Maria Bonsai. Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Tätig am „Forschungszentrum für Visuelle und Audiologische Wahrnehmungsphänomene“ in Senftenberg? Ist dem so?“

„Ja, das ist stimmt.“

„Womit beschäftigen Sie sich dort?“

„Mein Arbeitsgegenstand ist die Rekonstruktion des soziokulturellen Hintergrunds, auf dem ein Patient seine Halluzinationen bildet. Genauer gesagt beschäftige ich mich mit den Inhalten akustischer und visueller Erscheinungen, die in einem psychotischen Geschehen des Patienten auftreten, der in unsere Klink überwiesen wird.“

„War Rosa Ka. Ihre Patientin?“, fragte der Richter.

„Nein, ich lernte die Angeklagte kennen, weil Frau von Schreckenburg mich bat, dass ich mir ihre Patientin ansehe. Meine Kollegin von der Psychotherapie wollte sich vergewissern, ob die Patientin bei ihr wirklich in richtigen Händen sei. Sie fragte mich, ob nicht vielleicht eine psychiatrische Mit-Behandlung notwendig wäre. So kam Rosa Ka in unsere ambulante Sprechstunde.“

„Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?“, fragte der Richter nach kurzer Pause.

„Wir kamen zu dem Resultat, dass die Patientin an einer inneren Wertebilanzstörung leide. Das bedeutet in ihrem konkreten Fall, die Patientin kann die von ihr erfundene Welt häufig nicht mehr von ihrer realen Welt, in der sie lebt und wirkt, unterscheiden. Oder sagen wir es so, in Rosas Leben behält die fiktive Welt häufig die Oberhand über ihr reales Leben. Diese narzisstische Störung kann, wenn überhaupt, nur durch eine langwierige Psychotherapie behandelt werden. Die Erfolgsquote ist allerdings gering, weil selten ein tragfähiges Bündnis zwischen Patienten und Therapeut entsteht. Oder anders gesagt: Der Patient will seine Phantasmen ungern, manchmal auch unter keinen Umständen, aufgeben. Denn er fühlt sich wohl in seiner Fantasiewelt. Daher wehrt er sich häufig mit Händen und Füßen, sein fiktives Leben gegen ein reales einzutauschen.

In unseren wissenschaftlichen Studien haben wir herausgefunden, dass der Leidensdruck dieser Patienten meist sehr gering ist, solange sie in ihrer fiktiven Welt bleiben. Das heißt, solange sie mit der realen Welt nicht in Konflikt geraten, etwa dadurch, dass ihr erfundenes Leben in der Realwelt auffliegt und sich als Phantasma bzw. als Lügengebäude herausstellt. Hinzu kommt, dass viele Patienten, zu denen auch Rosa Ka. gehört, aufgrund ihrer hohen Intelligenz in der Lage sind, eine so komplexe und in sich stimmige Phantasiewelt zu bauen, ohne mit ihrer sozialen Umwelt in Konflikt zu geraten. Je länger ihnen dies gelingt, desto mehr Zeit haben sie, ihre fiktive Welt gegen mögliche Unstimmigkeiten mit der Realwelt abzusichern und auszubauen. Also sich in ihr einzurichten. Bei Patienten wie Rosa Ka., die jahrelang in ihrer Scheinwelt zurechtkam und zwar erfolgreich, ist es selbst für einen Fachmann schwierig, die Patienten aus ihrer fiktiven Welt herauszuführen. Das aber muss schließlich das therapeutische Ziel des Arztes bzw. des Therapeuten sein. Häufig fehlt den Patienten, und zu denen gehört Rosa Ka., jegliche Motivation. Oft ist ihr Widerstand, ihre Phantasiewelt aufgeben zu sollen, derart groß, dass sie die Therapie abbrechen.

Wie mir Frau von Schreckenburg sagte, stand Rosa Ka kurz vor solch einem Abbruch. Grund hierfür war, dass meine Kollegin aus der Psychotherapie das für die Patientin so heikles Thema anschnitt, nämlich das ihrer unheilbaren Krankheit. War doch Frau von Schreckenburg der Überzeugung, dass diese von Rosa Ka. ausgedachte und über Jahre hinweg simulierte Krankheit zum Kern ihrer narzisstischen Störung führt.

Doch Rosa wehrte sich mit großer Kraft und enormen Trotz gegen diese Behauptung. Denn schließlich, so Rosa Ka., war diese ihre Krankheit von zwei Fachärzten sogar als unheilbar diagnostiziert worden. Das habe sie, Rosa, sogar schriftlich und könne in den Archiven der Kliniken eingesehen werden.

Jeder Versuch, der Patientin näher zu bringen, dass sie sich selbst mit dieser Simulation am meisten geschadet habe, wehrte Rosa Ka. ab. Und wenn meine Kollegin sie auf die moralische Komponente ihres Vorgehens ansprach, nämlich andere Menschen durch ihr Verhalten mutwillig getäuscht und manipuliert zu haben, geriet Rosa Ka. absolut in Rage. Dabei kam ihr großes Aggressionspotential zum Vorschein, das sich auch gegenüber meiner Kollegin artikulierte. Eben deshalb bat mich Frau von Schreckenberg um meine Meinung zu Rosa Ka.“

„Zu welchem Resultat sind Sie gekommen?“

„Aus allen Untersuchungen und Tests, die wir mit der Patientin unternahmen, mussten wir die Schlussfolgerung ziehen, dass Rosa Ka. schon seit ihrer frühen Kindheit an einer psychiatrischen Erkrankung aus dem Kreis der narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leidet. Da diese Störung schon sehr alt ist, wird viel Zeit und Geschick notwendig sein, um sie zu therapieren. Ob das überhaupt gelingen kann, ist fraglich. Denn die Patientin muss den ausdrücklichen Wunsch und auch den nötigen Willen haben, ihre imaginäre Lebenswelt aufzugeben. Eben dieser Wunsch existiert im Fall der Rosa Ka. nicht. Als Gutachter bin ich daher zurückhaltend mit einer Prognose. Meines Erachtens ist eine Heilung der Patientin eher unwahrscheinlich. Daher bitte ich zu beachten, dass Rosa Ka. auch nur bedingt für ihre Taten verantwortlich zu machen ist.

Rosa sprang auf. „Das ist ja wohl das Letzte. Jetzt wird auch noch versucht, mich als eine Halbirre abzustempeln. Und das anhand jener Mätzchen, die dieser Herr Professor mit mir veranstaltete, bzw. auf die ich mich dummerweise einließ. Mittels seiner Bilderrätsel, Wortspiele und albernen Klötzchenspiele will er jetzt ernsthaft Aussagen über meinen Geisteszustand machen? Das ist nicht nur lächerlich. Das ist gefährlich. Oder, wenn man es gutwillig betrachtet, ist es im höchsten Maße weltfremd. Bevor mich dieser deutsche Fachmann vor einem deutschen Gericht als nicht zurechnungsfähig aburteilt, sollte er vielleicht zunächst einmal die Schwachsinnigkeit seiner Farbenspiele und Tintenklecksereien hinterfragen. Eine solche Ungeheuerlichkeit habe ich …“

„Angeklagte, ich entziehe Ihnen das Wort.“

„Ich war auch schon fertig, Hohes Gericht.“

Rosa Ka. ließ sich erschöpft in den Stuhl zurückfallen.

Der Richter wandte sich dem Staatsanwalt zu: „Ich beantrage den Sachverständigen Professor Bonsai zu vereidigen.“

Der Staatsanwalt nickte.

Der Richter dankte dem Sachverständigen für seine Ausführungen.

„Nach einer Pause von 60 Minuten wird die Verhandlung mit der Beweisaufnahme fortgeführt“

Rosa Ka. wurde von einer Vollzugsbeamtin in den Aufenthaltsraum geführt, der den Gefangenen während der Prozesspausen zur Verfügung stand. Auf dem Tisch befand sich ein Teller mit Käsebrötchen, einige Tomatenstücke garniert mit Salatblättern. Daneben ein Pott mit Kaffee. Rosa rührte beides nicht an. Sie legte ihren Kopf auf den Tisch und schloss die Augen.

5

Ich konnte nicht Fuß fassen in dem Leben, das für mich vorgesehen war. So sehr ich mich auch bemühte. Ich bekam kein Bein auf die Erde. Da halfen keine Prügel, kein Stubenarrest, kein Essenentzug. Ich kam nicht zurecht in dieser Welt, in die man mich gestellt hatte. Mir blieb also gar nichts weiter übrig. Ich musste mir eine andere Welt suchen.

Oder sollte ich etwa akzeptieren, dass ich, einige Wochen nach dem Vergehen Herrmanns an mir, einen Brief von der Gesundheitsbehörde bekam, den ich glücklicherweise vor meiner Mutter abfangen konnte. In diesem Brief stand, dass ich mich unverzüglich im Gesundheitsamt einzufinden hätte, zwecks Klärung eines Sachverhalts. Ich ging also zu dem Amt. Die Sprechstundenhilfe fragte mich in barschem Ton, was ich hier wolle. Nachdem ich ihr den Brief vorgelegt hatte, verwies sie mich in ein Wartezimmer, und zwar das links hinter der Eingangstür. In diesem Zimmer saßen junge Frauen. Viele von ihnen waren aufwendig geschminkt. Erst später verstand ich, dass es Prostituierte waren. Im Sprechzimmer erfuhr ich, dass ich einen Tripper hatte. Da ich zu jener Zeit noch nichts von Geschlechtskrankheiten wusste, verstand ich den vorwurfsvollen Blick der Schwester nicht, als sie mir eine Penicillinspritze verpasste und dann Tabletten gab, die ich ab nun täglich zu nehmen hatte, möglichst immer zur gleichen Zeit.

Danach wies man mich in ein anderes Zimmer. Ich sollte den Namen des Mannes nennen, mit dem ich zuletzt Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Ich zuckte mit den Schultern und sagte, dass ich den Namen nicht wüsste. Schließlich hatte ich ihn an der Bushaltestelle zum ersten Mal gesehen. Aber er hatte durch und durch blaue Augen gehabt. Das könne ich beschwören. Die Beamtin, die mich befragte, ließ mich einfach stehen.

Irgendwer benachrichtigte das Jugendamt und so erfuhren meine Eltern von der Angelegenheit. Es gab ein fürchterliches Geschrei und Prügel. „Wo ich mich nachts herumtriebe …“, und so weiter.

Wie konnte ich dieses Geschehen als mein Leben annehmen?

Ich wurde also regelrecht gezwungen ein zweites, meinetwegen auch ein drittes zu erfinden. Leben also, die ich auch verkraften konnte. Oft kontrapunktisch zu dem Geschehenden. Leben, in denen ich wieder auf mich zugehen konnte, um mich nicht an diese Scheußlichkeiten zu verlieren.

Später fand ich dann heraus, wie hilfreich es sein kann, von hier auf jetzt in ein anderes Leben springen zu können oder auch nur ruhig in das nächste überzuwechseln. Oder, wenn da gar nichts mehr ging, ein wieder neues zu erfinden!

Ich erzählte mir vor allem „Gute-Nacht-Geschichten“. Die, die mir gefielen, erzählte ich als Taggeschichten weiter. Es dauerte nicht lange und einige meiner Geschichten wurden mir wieder erzählt. Interessiert hörte ich den Geschichten zu, die nun nicht mehr nur meine waren. Dabei lernte ich, es macht doch einen Unterschied, ob ich mir Geschichten erzählte, oder ob die von mir erzählten Geschichten zu mir zurückfanden, indem sie mir wiedererzählt wurden. Auf diese Weise konnten sie sich leichter in meinem Kopf einnisten. Oder anders gesagt, sie konnten in meinem Kopf ein Zuhause finden. Sie konnten sich ihren Platz suchen, um sich niederlassen in einem der Zimmer.

Da sie bald in der gesamten Wohnung einen Platz gefunden hatten, den sie den ihren nannten, konnte ich beim Wechseln von einem Zimmer zum anderen in einer anderen Geschichte ankommen und meinem Leben zuhören, von dem sie mir erzählten. Auf diese Weise war ich nicht mehr allein und bekam mit und durch die Geschichten auch eine lebbare Vergangenheit. Eine, an die ich anknüpfen konnte und wollte, nachdem mein kindliches Leben so abrupt zu Ende gegangen war und ich wider Willen meine Unschuld verloren hatte, wie man damals noch sagte.

Ich war daher dankbar, dass die mir wiedererzählten Geschichten mein Leben so viel wirklicher machten und das traurige Geschehen um mich herum in den Hintergrund drängten, bis hin in ein Vergessen, das nicht nur vorläufig war.

Auf diese Weise erfuhr ich: Du lebst, indem du erzählst!

Auch deshalb hörte ich aufmerksam den von mir erfundenen Geschichten zu, wenn sie mir von anderen wiedererzählt wurden. Und: Ich hörte sie gern. Denn letztlich wurde hier ja mein Leben bestärkt. Eines, das ich zu leben bereit war.

Und je häufiger die von mir erzählten Geschichten mir wiedererzählt wurden, desto mehr gewöhnte ich mich an meine Geschichten. Oder anders gesagt, ich lebte mich ein in mein erfundenes Leben.

Über die Jahre begann ich mein erzähltes Leben zu mögen. Daher musste ich meine Geschichten beschützen. Und je mehr Geschichten ich erfand, desto reicher wurde mein Leben. Ich verstand: Leben zu erfinden, um es leben. Eben diese Einsicht wurde meine Strategie. Lange verstand ich mein Vorgehen nicht, was mich aber nicht davon abhielt, dieser Strategie zu folgen.

Diese eine Kadenz

die ins Freie führt

übersteigen

sich nicht umsehen

hinter sich lassend

Alles

keine Angst

verloren ist verloren.

Die Vollzugsbeamtin tippte Rosa Ka. auf die Schulter und sagte, dass die Pause gleich zu Ende sei. Es daher vielleicht doch sinnvoll wäre, sie würde ihre Brötchen essen.

Rosa Ka. nickte abwesend und trank ihren Kaffee. Die Brötchen rührte sie nicht an. Dann folgte sie wortlos der Beamtin.

6

Als Rosa Ka. den Saal betrat, hatte das Hohe Gericht schon Platz genommen. Der Richter eröffnete die Verhandlung mit einer ausführlichen Erklärung zur Verhandlungsweise.

„Hier und heute“, so führte er aus, „wird ein Verfahren eröffnet, das ein Novum in der Geschichte des Strafprozesses ist. Denn das Gericht hat einstimmig beschlossen, nicht nur den Mordprozess gegen die Angeklagte zu verhandeln, sondern auch die Vorgeschichte der Rosa Ka. einzubeziehen, die letztlich zu diesem mutmaßlichen Tötungsdelikt führte. Das bedeutet, wir werden den kriminellen Werdegang der Angeklagten in seiner Gesamtheit zur Sprache bringen, um aufzuzeigen, wie die Angeklagte von einer einfachen Lügnerin zur arglistigen Täuscherin ihrer Mitmenschen werden konnte. Ein Werdegang, an dessen traurigem Endpunkt mutmaßlich ein Totschlag, wenn nicht gar ein vorsätzliches Tötungsdelikt steht. Und das nicht zufällig an der Person, die als Therapeutin bemüht war, das Leben der Angeklagten wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Hatte sie doch die Absicht, den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem sich das Leben der Rosa Ka. über Jahrzehnte abspielte.

Diese neuartige Verfahrensweise, ein Verbrechen in seiner individualgeschichtlichen Dimension zu erfassen, ist ein Pilotprojekt der deutschlandweiten Forschungsgemeinschaft. Es soll dem besseren Verständnis von Straftätern dienen, mit der Absicht, Verbrechen noch vor ihrer Durchführung verhindern zu können. Jedenfalls ist das das Ziel des gemeinsamen Unternehmens, an dem sich auch das Landesgericht Berlin und das Institut zur Erforschung der Ontogenese von Straftätern beteiligen. Ich bitte daher den Sachverständigen des Instituts Professor Schaffenbauer aufzurufen.“

Ein kleiner, älterer Mann betrat den Gerichtssaal. Mit schlurfendem Schritt ging er auf den Richtertisch zu. Unauffällig versuchte er, während des Gehens sein Sakko zurechtzurücken. Ganz offensichtlich war es ihm zu groß.

„Ihr Name ist Professor Dietmar Schaffenbauer. Sie leiten innerhalb des Instituts für Ontogenese die Abteilung Individualgeschichte von Straftätern, die ein Tötungsdelikt begangen haben?“

Herr Schaffenbauer setzte seine Brille auf. Dann antwortete er mit fester Stimme, die im Widerspruch zu seinem äußeren Erscheinungsbild stand: „Ja, das ist korrekt.“

„Informieren Sie bitte das Gericht, was Ihre Recherche zu dem Fall Rosa Ka. bisher ergeben hat.“

„Zunächst einmal möchte ich dem Berliner Landesgericht für die Bereitschaft danken, mit unserem Institut zusammenzuarbeiten. Dadurch bekommen wir die Chance, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die künftige Straftaten hoffentlich verhindern. Jedenfalls ist das unsere Absicht.

In dem hier diskutierten Fall der Rosa Ka. nun ergaben unsere Nachforschungen und Befragungen, dass die kriminellen Energien der Angeklagten weit in ihre Vergangenheit reichen. Auch deshalb entschlossen wir uns, ihre höchst interessante Geschichte als Einzelfalldarstellungen in unsere Studie aufzunehmen. Das bedeutet, ihren Fall so genau wie möglich zu recherchieren. Eine Kopie unserer umfangreichen Recherche liegt dem Gericht vor.

Bezüglich der Rosa Ka. stellte sich heraus, dass sie es schon in ihrer Kindheit verstand, ihre Umwelt zu manipulieren, um ihren Willen durchzusetzen. Aufgrund ihrer hohen kognitiven Fähigkeiten, die sie bereits in der frühen Kindheit durch ihre ständigen Lügengeschichten trainierte, flogen ihre Lügen selten auf. Und wenn doch, lernte Rosa Ka. zügig aus ihren Fehlern, indem sie ihre Phantasmen besser durchdachte und mit den bereits erfundenen Geschichten logisch sinnvoll verknüpfte. Durch die ständige Kombination und Integration neuer Phantasmen in das bereits vorhandene Narrativ ihrer erfundenen Erzählungen entwickelte Rosa Ka. eine hohe Plastizität ihres Denkvermögens und trainierte beinahe laufend ihr Gedächtnis, musste sie doch ihre kreierte Welt den Mitmenschen auf die immer gleiche Weise erzählen. Dieses enorme Gedächtnistraining war ein Grund dafür, dass sie mehr als 50 Jahre an ihren Fantasiegeschichten bauen konnte, ohne dass sie aufflogen, um es mal salopp zu sagen. Das bedeutete aber auch, sie konnte jahrzehntelang in ihrer fiktiven Welt leben.

Private und gesellschaftliche Verwerfungen, in denen Rosa Ka. heranwuchs, erleichterten ihr die eingeschlagene Strategie ihrer Lebensbewältigung. Wuchs sie doch nicht in irgendeiner x-beliebigen Großstadt auf, sondern in Berlin, der Hauptstadt des Kalten Krieges. Hier, in der durch vier Siegermächte besetzten und gespaltenen Stadt, galten mehr als 40 Jahre unterschiedliche Wertesysteme. Das bedeutete: Was moralisch als gut und was als schlecht galt, was als wahr oder was als falsch angesehen wurde, wechselte. Und das entsprechend den Ansichten und Werten, die die Siegermächte zu Beginn des Kalten Krieges in den jeweiligen Stadtteilen Berlins hatten.

Für Rosa Ka. bedeutete diese Situation, dass die Wertesysteme, in denen sie sich zurechtfinden musste, abrupt wechselten und sich änderten – nicht nur von einem Stadtteil zum anderen, sondern mitunter auch von einer Straßenseite zur anderen. Nämlich dann, wenn die linke Seite der Straße zum amerikanischen und die rechte zum sowjetischen Sektor gehörte. Das galt vor allem für die politischen Ansichten der Siegermächte. Denn bekanntlich waren die politischen Wertesysteme der amerikanischen, englischen und französischen Besatzungsmacht dem politischen Wertesystem der russischen Siegermacht häufig diametral entgegengesetzt. Was in den westlichen Sektoren Berlins für gut befunden wurde, galt in dem östlichen Teil als bekämpfenswert, ja, als feindliche Ansicht, und also als falsch und schlecht. So lernte Rosa Ka. als Kind, dass es viele Wahrheiten gibt. Sie hingen unter anderem vom Stadtteil ab, in dem sie herumlief. Und sie übte diese Logik der Mehrwertigkeit, solange die Mauer noch offen war, wann immer sie ihre Verwandten besuchte, die in den unterschiedlichen Besatzungszonen Berlins lebten. Indem Rosa Ka. beinahe täglich in der gespaltenen Stadt hin und her lief, lief sie auch zwischen den dort sanktionierten politischen Wahrheitssystemen her und hin, die von den Besatzungsmächten festgelegt worden waren. So machte sie die Erfahrung, dass Wahrheit eine veränderliche Größe ist. Oder anders gesagt: dass es viele Wahrheiten gibt, wie sie zu Protokoll gab. Diese Erfahrung verinnerlichte sie als Kind und lebte sie ganz selbstverständlich. Zitat: „Ich musste zwischen den vielen Welten, in denen ich umherlief, die Wahrheit für meine Welt finden und sie beschützen, sonst wäre ich verrückt geworden.“ Nachzulesen im Protokoll zu Rosa Ka., das dem Gericht vorliegt.“

Noch ans Gericht gewandt, sagte Herr Professor Schaffenbauer: „Derartige Sätze der Angeklagten zur Erklärung ihrer Überlebensstrategie sind im Protokoll als O-Ton in vielen Schattierungen festgehalten. Rosa Ka. spricht dort wiederholt und ausdrücklich von ihren Wahrheiten, die allein für ihr Leben gültig sind und die deshalb auch nur von ihr wirklich verteidigt werden können. Ihr Ziel, so betonte sie wieder und wieder, war es, eine Gegenwelt zu schaffen,die es ihr ermöglichte gegen die reale bestehen zu können. Und: In dieser Gegenwelt, so sagt Rosa Ka., gelten allein ihre Wahrheiten. Diese Überlebensstrategie reicht also zurück bis in die frühe Kindheit, aus der ihr Verhalten bis heute gespeist wird.