Deuticke E-Book

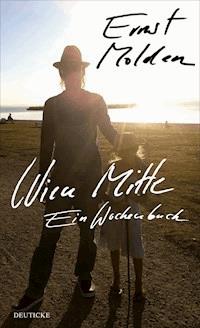

ERNST MOLDEN

WIEN MITTE

Ein Wochenbuch

Deuticke

Ernst Moldens Kolumne Wien Mitte erscheint seit 2009 in der Tageszeitung Kurier.

ISBN 978-3-552-06260-3

Alle Rechte vorbehalten

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014

Schutzumschlaggestaltung: Veronika Molden unter Verwendungeines Privatfotos

Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien

E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Für meine Liebste, den Erstgeborenen, den Zweitgeborenen, die Drittgeborene

EIN BUCH IN ZWEIHUNDERT- SECHSUNDDREISSIG WOCHEN

Im Frühling 2009 ging ich mit drei, vier Aufsätzen und drei, vier weiteren Ideen zu Michael Horowitz, dem Chefredakteur der Freizeit, der Samstagsbeilage der Wiener Tageszeitung Kurier. Mir schwebte eine lose kleine Serie vor, zusammengehalten von einer Gegend namens Wien Mitte, dem zentralsten Teil des dritten Wiener Gemeindebezirks.

Horowitz ist ein Redakteur alter Wiener Schule, sein Samstagsmagazin produziert er seit einem Vierteljahrhundert. Er, der einst Fotograf war und als solcher die schönsten Porträts von Helmut Qualtinger gemacht hat, hätte auch schon in der Zwischen- oder Vorkriegszeit Wiener Redakteur sein können. Voraussetzung dafür ist diese Offenheit, prinzipiell in allem ein Thema sehen zu können. Horowitz sah auch das Thema Wien Mitte und nahm meine Texte.

Ein paar Wochen später rief er mich an. Ich nahm an, er werde sich für die Zusammenarbeit bedanken, stattdessen bestellte er mich in die Redaktion, wo ich fotografiert werden sollte. So eine Kolumne brauche ein Porträt, sagte Horowitz. Du schreibst doch weiter, sagte er.

So schrieb ich, bis jetzt fast fünf Jahre lang. Jede Woche, was ich nie für möglich gehalten hätte. Aus den Grätzelstories wurden nach und nach wöchentliche Berichte aus dem Leben, das ich mit meiner Liebsten und unseren drei Kindern teile. Als wir zwei Jahre später aus Wien Mitte fortgingen und nach Erdberg zogen (eine deutlich andere Landschaft desselben Wiener Bezirks), behielt die Kolumne ihren Titel. Wien Mitte, das waren jetzt irgendwie wir.

Mein Dank geht an die netteste Redaktion der Welt: Michael Horowitz, Annemarie Josef, Andreas Bovelino und Christine Hons.

Ernst Molden

Wien, Oktober 2013

Der Blick aus dem Fenster geht über eine Schlucht, in der die Eisenbahn fährt. Hier sind wir down there by the train, wie Tom Waits singt, down there where the train goes slow. Willkommen in Wien Mitte. Es gibt auf der Welt verschiedene Mitten. Meine Schwägerin etwa lebt in Berlin Mitte. Die Schwägerin ist bald nach der Wende hingezogen, hat Hypes und Huren ausgesessen und lebt noch immer dort, in diesem mittlerweile wieder gelassener gewordenen Königsbezirk, der groß und gewachsen ist, alt und berühmt. Wenn die Schwägerin die Berliner Mitte als Adresse aufschreibt, weiß sie warum. Der Mensch in Wien Mitte hingegen lebt an der irgendwie geisterhaften Südostperipherie eines Zentrums, das ungleich berühmter ist als die Mitte. Diese heißt nach einem weitgehend unterirdischen Bahnhof, dem mittigsten aller Wiener Bahnhöfe, daher dieser eigentlich total unwienerische Name, der auf das Grätzel übergegangen ist. Wien Mitte ist nicht Erdberg, auch nicht wirklich Landstraße, wir nagen höchstens ein wenig am unteren, verdorbenen Ende dieses großen Boulevards. Wien Mitte hat auch mit dem Diplomatenviertel am Rennweg nichts zu tun, und schon gar nichts, darauf legen wir hier Wert, mit der Inneren Stadt. Wien Mitte ist ein Geisterzentrum hinter dem Zentrum, eine Stadtgegend, geprägt von den letzten überirdischen Ufern des Wienflusses, von einer seltsamen botanischen Phantasmagorie der Gründerzeit namens Stadtpark und bis vor Kurzem von jenem Bahnhof, der uns den Namen gab und uns nun weggerissen wurde. Nun, da die Krise fern und nahe grollt, brodelt die Baustelle gemach vor sich hin, unser Namensgeber ist eine Art Schlund mit ein paar Ruinen. Wir sind hier Zumutungen gewöhnt, warten also ab. Das Herrliche an Mitte ist, dass es ein Grätzel ohne einen bestimmenden Menschenschlag, ohne dominierende Ethnie, ohne tonangebende soziale Schicht ist. Von daher wirkt es hier wie eine Reminiszenz an ein früheres Wien, an eine Zeit, als große Städte zur Durchmischung da waren. Der weggerissene Bahnhof, die zugesperrte Halle waren letzte große Zentrifugen solcher Durchmischung. Die zu Durchmischenden stehen jetzt gerade ein bisschen herum. Aber sie halten durch. Bitte dranzubleiben.

Die EU tötet die Glühbirne, es kommt die Energiesparlampe. Ich kann mich dem ökologischen Argument nicht verschließen. Aber ich liebe die Glühbirne. Sie ist die Erfindung der Moderne schlechthin, so wie Edison ihr Ingenieur war. Selbst als Existenzmetapher ist mir die Glühbirne lieber als die Kerze, weil erstens ist sie nicht so wächsern und zweitens scheppert sie nach dem Erlöschen, so wie unsere Gebeine im Sarg. Ich kaufe mit Leidenschaft neue Glühbirnen ein. Doch Birnen in Elektronikketten zu erstehen, bringt Frustration. Allzuoft ist die begehrte Stärke oder die Gewindegröße nicht vorrätig. Und wenn doch, liegen in den Schachteln nicht selten kleine gläserne Leichen. Es war ein Triumph, vor ein paar Jahren meinen Birnengarten zu entdecken, auf der Landstraßer Hauptstraße. Es ist ein wunderbares Geschäft, nicht größer als ein Einbaukasten, zierliche Theke, ein paar Stellagen, weiter hinten noch ein Gelass, gleichermaßen Büro und Lager. Die Gärtnerin ist die Elektrikerin, die dieses Geschäft betreibt, silberne Haare, aquamarinblauer Arbeitskittel, blitzblank geputzte Augengläser. Sie führt eine kleine, wohlkompilierte Auswahl an alltäglichen Elektrogeräten – Taschenlampen, Wecker, Radios. Kaum etwas davon wurde nach den ausgehenden Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts fabriziert. Dennoch ist alles gepflegt und stammt eben gerade noch aus der Zeit, als Elektrogeräte bei Versagen nicht weggeschmissen, sondern gerichtet wurden. Vor allem aber gibt es Birnen. Alle Größen und Stärken, neben Birnen auch Birnderln sowie Kerzen und Kerzerln. Und es gibt diese großartige Vorrichtung, eine Fassung in der Wand, in der jede zu kaufende Birne eingeschraubt und getestet wird. Vor einiger Zeit fand ich meinen Garten zu. Den Rolladen unten. Kein Schild. Ich ging in eine Kettenfiliale, fand das Gesuchte, trug es nach Haus, wo sich prompt eine von vier Kerzen als hin erwies. Ich nahm an, dass die Gärtnerin ihren Birnen voran ins Ausgedinge gegangen war. Aber dann, Ende März, kam ich zufällig vorbei und fand den Garten offen. Wo bitte waren Sie?, rief ich aus. Thailand, sagte sie, wissen S’, im Winter muass i manchmal ans Licht. Ohne Not kaufte ich sofort vier Birnen. Ein wenig Zeit ist noch.

Im Prater stinkt wieder der Bärlauch. Das sind die Tage der Hoffnung. Wenn nämlich später, wie Lehár einst sang, die Bäume blühen, dann ist das große Versprechen ja eingelöst. Dann herrscht Sicherheit. Dann muss der Mensch aus Wien nicht mehr mutig sein, wenn er ein Frühlingsgefühl zeigen will. Jetzt müssen wir noch zittern. In Wien kann es eigentlich im April noch immer schneien. Man kann sich auf nix verlassen. Das macht diese Tage des stinkenden Bärlauchs so sexy. Heustadelwasser: Gelb schreit die Forsythie von der Staude. Die Sportler, sie lächeln. Die Stadtgärtner, sie plauschen, und vor ihren Besen raschelt das alte Laub, das alte Jahr, der alte Schmerz. Im Wasser laichen Erd- und Knoblauchkröte, stumm treibt der Molch dahin, lustig wackelt der Stockentenbürzel. Das Repertoire an Wildlife, das unsere Bundeshauptstadt zu bieten hat, mag enden wollend sein, aber nun, in diesen nach Bärlauch stinkenden Glückstagen, da ist es vollzählig am Werken, da zeigt jedes seiner Mitglieder auf, und wir Wiener Menschen, wir spielen mit. Wir kriegen irgendein Zeichen, und sei es die torkelnd zwischen Innen- und Außenfenster erwachende Schmeißfliege, und wagen uns in den Dschungel des Bärlauchs. Wir schimpfen nicht beim Autofahren, obwohl es Gründe gäbe, weil alle grad so belämmert unterwegs sind. Wir sprechen kurz nicht über Krisen, weder über jene der Weltwirtschaft noch über unsere eigenen Psychos. Wir ziehen uns entschieden zu leicht an und holen uns die letzte verfügbare Verkühlung der Saison. Unglaublich: Wir grüßen, und zwar Fremde ebenso wie Bekannte, was bekanntlich viel anstrengender ist.

Wir riechen wieder Dinge in der Atmosphäre unserer Lebensstadt, selbst wenn es (dort wo kein Bärlauch wächst) nur die ausapernden Hundstrümmerln sind – »seine schuhspitze trat in spröden, knochenweißen hundekot«, wie Artmann, der Große, in »How much, Schatzi!« schreibt. Wir sammeln den Bärlauch, ehe sich die giftigen Maiglöckerln druntermischen, wir kochen Bärlauchknöderln, Bärlauchsuppen und Bärlauchgratin, und wenn erst passiert, wovon Lehár sang, wenn also die Bäume blühen, dann sind wir schon wieder … naja: irgendwie abgebrüht.

Im Stadtpark gibt es verschiedene Dinge, die zwar von Reiz aber ohne Sinn sind. Etwa alle Komponistenstatuen, außer der des Schani Strauß. Weil sie nämlich von niemandem frequentiert werden, etwa der tragische, dicke Schubert. Letzterem hat vor ein paar Jahren einmal wer so ein winziges Clownhütchen aufgesetzt, und damit war Schubert derart tragisch, dass man fast weinen musste. Eine weitere schöne Sinnlosigkeit ist das Wetterhäuschen nah beim Parkring, formal eher ein kleiner Turm. Ein Geländer aus Säulchen umgibt es. Ich steige die drei Stufen gern empor, wenn die Kinder nicht von den öden Enten wegwollen. Dann wende ich mich dem Barometer zu. In meiner Kindheit war ein Barometer eins der Dinge, bei denen man nicht wusste, ob sie Manderl oder Sache waren, darin gleich dem Teller und dem Radio. Die stärkeren Buben in meiner Klasse sagten: der Radio, das Teller und der Barometer. Einst war ein Barometer Luxus der Privatgelehrten, die Opas traten nach dem Tevau-Wetterbericht gern mit Argwohn im Blick vor ihr Privatbarometer im Mahagoni-Kästchen und prüften nach. Und das zu einer Zeit, als man der Hohen Warte noch glaubte. Heute ist die Hohe Warte verlässlicher geworden, aber niemand glaubt mehr dem Wetterbericht und niemand tritt mehr ans alte Barometer, das einem der Opa vermacht hat. Schade, denn eigentlich ist so ein Barometer eine schöne Sache. Es geht auf Galileis Forschungen zurück, der in den Florentiner Gärten die Bewässerungsanlagen modernisierte und dabei den Luftdruck entdeckte. Das Barometer misst den Luftdruck, ist aber schwer deutbar. Bei den Opas stand noch »schön« bei hohem, »schlecht« bei niedrigem Luftdruck und »wechselhaft« in der Mitte. Heute weiß man, dass sich auch Unwetter durch hohen Luftdruck ankündigen, dem Blick aufs Barometer haftet also etwas Orakelhaftes an. Jüngst ersehnte ich den Frühling, wandte mich von Kindern und Enten ab und trat ans Barometer. Es wies ganz leicht in den positiven Bereich. Da kam eine alte Dame vorbei und sagte in scharfem Ton: »Glauben S’ das nicht! Man wird überall belogen.« Ich nickte, denn dieser Satz stimmt natürlich mehr als jede Prophezeiung der Hohen Warte. Trotzdem kann man nicht sein ganzes Leben danach richten.

Ich pflegte Heurige lang abzulehnen. Als Kind hatte ich mein Fenster auf die Maschekseite eines Heurigen hin, nachts musste ich mit dem Gegröle holländischer Busladungen und Wiener Großkopferter einschlafen (und bisweilen davon erwachen). In jenem Heurigen, ironischerweise in einer der letzten Wohnstätten Beethovens untergebracht, spielte auch Musik. Ein Herren-Duo mit öligen Stimmen, die ein ebenso öliges Angebot beinhalteten: einzugehen auf eine von den Musikern behauptete und von den Busladungen erwartete Gemeinsamkeit, die es natürlich nie gab. Diese erlogene Gemeinsamkeit kostete mich meinen Bubenschlaf. Wohl darum mied ich Heurige jahrzehntelang. Und Walther Soyka, absoluter Herrscher im Reich der Wiener Knöpferlharmonika, brauchte lang, um mich zu einem Besuch jenes Heurigen zu verführen, in dem er zweiwöchentlich mit dem Zithervirtuosen Karl Stirner auftritt. Aber oh: Schon dieser Heurige unterschied sich von meinen sinistren Erinnerungen. Ein Heuriger als schlichter Teil eines Wiener Alltags, so wie, sagen wir, ein Greißler, ein Spital, eine Vorstadtkirche. Keine Insignien, keine Buschen, keine komischen Wagenräder. Bloß da die Schank, dort der Tisch. Da der Aschenbecher, dort das Viertel. Und dann der Soyka und der Stirner, mit ebenso knochentrockener wie wunderschöner Musik, mit Liedern, die Sachen sagen wie: Mei Vota hod gsogt, i soi d’ Menscha lossn / Und er kauft ma a Haus auf da Linzerstrossn / Oba i pfeif auf sei Haus und i sch… eam auf sei Göd / I geh liaba zu d’ Menscha Holaruiulo. Rundherum eine sich allmählich vergrößernde Runde, bestehend aus Musikern, die nur zum Hören da sind, aus Gästen, die scheu näherrücken, und aus der Frau des Wirten, Agnes Palmisano, einer der wenigen jungen Dudlerinnen in Wien. Dudeln ist bekanntlich das Wiener Jodeln, der Unterschied, so Soyka, liege nur in der Lautstärke. »Ein Jodeln von Tisch zu Tisch.« Hier also wohnt der Folk aus Wien. Es wird spät. Der Winter ist jetzt tot. Frau Palmisanos Kopfstimme klingt wie der Sommerwind in den Bäumen am Hameau. Was wollt ich noch sagen? Genau: Heurige sind super.

Wenn ich überlastet bin, wähle ich eine von mehreren Entspannungsstrategien. Von einer möchte ich jetzt berichten. Ich gehe aus und suche mir einen Platz: Das kann eine Ufermauer am Kanal sein, ein Parkbankerl, manchmal reicht eine Hausecke. Ich setze Sonnenbrillen auf. Nun warte ich. Länger als drei oder vier Minuten dauert es nie. Dann kommt er oder sie. Der Läufer oder die Läuferin. Ich schaue in die Gesichter von Stadtläufern. Das beruhigt mich. Bilder von Hast, Mühe, aber auch jener Abgehobenheit zu sehen, die Läufer nach einer Zeit des Laufens überkommt, das zerstreut meine eigene Angespanntheit. Laufenden zuzusehen ist ein schönes Steckenpferd. Ich bin mir dabei eines gewissen Voyeurismus’ zwar bewusst, andrerseits ist dies ein Sportschauen wie jedes andere auch. Ich pflege allerdings eine dezente Art des Schauens. Nur aus den Augenwinkeln mustere ich die auf mich zulaufende Person, versuche sie anhand des Laufens kennenzulernen, noch ehe ich ihr ins Gesicht blicken werde. Da gibt es Unterschiede. Läuft der Mensch leicht oder schwer, ist die Bewegung rhythmisch-fließend oder ruckig? Zehn, zwölf Meter vor unserer einseitigen Begegnung beginne ich die laufende Person zudem zu hören: Das Klopfen der Füße auf die harte Schale der Stadt, ist es groovy? Und der Atem, schnurrt er in Ebenmaß oder stockt und scheppert er? Jetzt ist der rennende Mensch auf meiner Höhe, wenn ich mich richtig verhalten habe, nimmt er mich gar nicht wahr. Beim Abstand von anderthalb Metern gestatte ich mir einen kurzen Blick in sein Gesicht. Dann bleibt mir etwa eine Dreiviertelsekunde. Manche Gesichter sind hart, zum Zerreißen angespannt, die mimische Muskulatur hält alles beisammen wie dickes Leder. Andere Antlitze lösen sich auf, werden ganz weich und konturenlos. Aber eines strahlen alle diese laufenden Gesichter aus: ein unbedingtes Leben im Moment. Das ist es, was ich sehen will, was mir so gut tut. Es funktioniert bei neun von zehn Versuchen. Wenn es aber nicht geht, dann werde ich noch nervöser. Dann muss ich heim und aus unserem Vorzimmergrusch meine verlebten Adidas kramen. Dann laufe ich selbst, den Blick übrigens bevorzugt auf steinerne Reliefs auf Hausfassaden oder Karyatiden gerichtet.

Die Oma, Leitstern meiner Kindheit, sagte gern »Schau am Weg!« Dabei schaute ich nicht in die Luft, während ich an ihrer Hand oder auch davon losgelöst unterwegs war. Ich schaute vielmehr in die Erdgeschoße. Wiener Erdgeschoße an Nachmittagen vor etwa 35 Jahren waren nämlich großes Kino. Hinschauen lohnte ungeheuerlich. In den Erdgeschoßen oder gar Souterrains residierten Geschäfte aller Art, Greißler, Drogerien, Schlossereien. Aus den Fenstern ebenerdiger Wohneinheiten blickten unwirsche Hausmeister, ihre Gasse todfest im Blick. In wieder andere waren die damals hochexotischen Gastarbeiter gezogen, es roch nach Speisen mit viel Zwiebeln, was mir gefiel und der Oma nicht. Haustore standen offen, der Blick in die Höfe zeigte fremde Kinderkosmen, wert kennenzulernen oder auch zu befehden. In anderen Höfen stellten wunderliche Werkstätten schwer zu beschreibende Sachen her, in wieder anderen, speziell suburbanen, schnurrte das Prinzip der Selbstversorgung: Hendln liefen herum. Wenn ich mich also bei unseren Stadtgängen fast dastessen hätte, dann wegen dieser quietschlebendigen Stadtregion auf Augenhöhe. Insofern gehe ich im 21. Jahrhundert ungleich sicherer durch Wien.

Das Erdgeschoß als Ablenkung ist nämlich tot. In denselben zwei, drei Jahrzehnten, in denen Wien so viel lebendiger geworden ist, sind seine Erdgeschoße verarmt, vertrocknet, verstorben. Am tristesten sind die Neu-Garagen, ehemalige Wohnungen oder Läden, in denen jetzt Autos schlafen, weil wegen eines Dachbodenausbaus Stellplätze geschaffen werden mussten. In anderen Wohnungen scheint zwar noch irgendwer zu leben, aber anders als einst, als weitgeöffnete Fenster sowohl Zumutung als auch Verheißung bedeuten konnten, ist heute alles bummzu. Und die Geschäfte: Ob emeritierte Elektriker, Installateure, Floristen oder Fleischhauer – wie Mausoleen wirken ihre vormaligen Wirkungsstätten, leere Augen einer Stadt. Manchmal hoffe ich, dass die Krise diese Lokale irgendwann ganz billig macht, sodass Tunichtgute wie ich und meine Freunde sich hineinsetzen dürfen, auf ihren Leiern zupfen, ihre Journale schreiben, an ihren Blumen riechen.

Wiener Erdgeschoße, ihr hättet uns verdient!

Thema »Luxus, der unseren Weg säumt«. Kapitel: Die Liegewiese im Stadtpark. Der Stadtpark ist ja der innerste Wirkungszirkel der Stadtgartendirektion. Am Stadtpark lässt sich also wahlweise Kreativität oder Ratlosigkeit der Stadtgärtner direkt ablesen. Als das gute, jahrzehntelange Regime des legendären Stadtgartendirektors Schiller vor einigen Jahren endete, waren einige Anzeichen eines Machtvakuums zu gewärtigen. Erst stellte man besonders viele Bankerln um die großen Wiesen herum auf, damit sich niemand hineinlege. Dann räumte man viele Bankerln wieder weg, damit sich die Sandler nicht drauflegten. Als das erste Problem wieder virulent wurde, führte man so etwas wie eine private Parkpolizei ein, die allgemein nicht ernst genommen wurde. Aber jetzt, seit ein paar Jahren, sind die Dinge im Lot. Bankerln sind gerade genügend da, dass die jeweils Bedürftigen aller sozialen Schichten eins vorfinden, und die große Wiese beim Zelinka-Denkmal ist offiziell Liegewiese (sollte jemand eine andere Wiese zum Liegen bevorzugen, wird ihm auch nicht mehr der Kopf abgeschlagen). Und die Parkpolizei ist bizarre Geschichte.

Das Gras ist saftig, denn seine Benützer geben in den meisten Fällen gut acht darauf. Mein Lieblingsort auf dieser Wiese ist der schüttere Schatten jener Weihrauchzeder, die neben dem riesigen Ahorn steht. Weich ruht der Leib, wach ist der Geist. Der Blick geht auf die wunderschönen Bäume, die Blutbuche, die Linden, auf den Farnwald bei der kleinen Brücke, und die anderen Menschen, die am selben Luxus naschen. Studentenpärchen, vormittags zeichnende Klassen von der Stubenbastei und Kindergartengruppen. Menschen mit Laptops, die mich hier, anders als in Cafés, nicht stören. Mein Lieblingssandler mit seinem weichen Hobbitgesicht, der wie eine Uhr der Sonne von Bankerl zu Bankerl folgt, die, wie es scheint, immergleiche Schwechaterdose in der Hand, als tränke er schon lang nur noch Wasser aus dieser alten Dose. Wir zwinkern einander zu, in stiller Einigkeit: Die »Rasenfreiheit«, vor mehr als drei Jahrzehnten von den Wiener Gammlern gefordert und erkämpft, sie kommt gleich nach den drei Säulen der französischen Revolution.

Jetzt ist er da, der Frühlingsregen, wie ich ihn liebe. Über Wien Mitte fallen ja zwei Sorten von Frühjahrsregen, der frühe und der späte. Der frühe wischt den Winter auf, einer muss diese Arbeit ja machen. Der Regen bemüht sich redlich, und die Sache geht niemals ohne einen Haufen Dreck ab. Dieser erste Frühlingsregen arbeitet hart, doch wir vermögen ihn dafür nicht zu lieben. Er ist noch zu kalt, und das, was er transportiert, was er brauntrüb vor unsere Füße spült, das ist tot, und wir wollen es nicht mehr sehen, es ist das Aas des gerade überstandenen Winters. Dann erst darf der richtige Frühling anbrechen, und wenn alles so gesegnet wie heuer verläuft, dann ist dieser Frühling ein fast unwirkliches Geschenk aus Wärme, Sonne, Explosion der Natur. Aber wenn sich der Lenz für seine Verhältnisse vor lauter Brunst ein bisschen übernimmt, wenn alles zur Unzeit ein wenig staubig und rissig zu werden droht, dann muss der zweite, der späte Frühlingsregen kommen. Jetzt ist er da. Man macht alle Fenster auf, um seine Musik hören zu können. Man öffnet gern, denn dieser Regen ist jetzt nicht mehr kalt. Er ist frisch, im besten Fall gar mild, und was er in seinen Bächen mit sich treibt, das ist der Blütenstaub der Robinien und Rosskastanien, der Himmelslurch. Dies ist der Regen, der Autos säubert. Dies ist der Regen, der die Winternarben heilt. Dies ist der Regen, angesichts dessen wir unseren Bankerten gestatten, in Lacken zu hupfen und gar die jahrzehntelang abgehangene, eigene Freude am Lackenhupfen wieder bergen und empfinden dürfen. Der gute Regen. Gestern Nacht kam ich spät mit dem Auto vom Gürtel her. Ich musste lang suchen, ehe ich eine Parklücke fand. Bei jedem anderen Regen hätte ich mein Schicksal verflucht. Bei diesem, gleichwohl sturzbachartigen, nahm ich am Weg zum Haustor den Hut ab und ließ mir den Regen in den Kragen rinnen. Aus einem Garten wucherte ein Hollerbusch hervor, Detonationen aus weißen Dolden, und der Regen wusch den Duft dieser Blüten genau in mein Gesicht und in mein Herz. Verdrehten Kopfes betrat ich die Wohnung und stellte im Vorzimmerlicht fest, dass ich mir möglicherweise die Schuhe ruiniert hatte: Le sacre du printemps.

In unserer fünfköpfigen Kernfamilie sind wir Freunde von Wetten. Mit gewonnenen Wetten lässt sich kurz innerfamiliäres Oberwasser erringen, das reinigt die Psychochemie und schupft Gschrappen wie Eltern gut durch den Tag. Verlassen wir etwa unser Heim mit dem Auto, so nehmen wir die Reisner zum Heumarkt runter, wo es eine quasi Immer-rote-Ampel gibt. Kurz bevor wir die Ampel sehen, sagt dann der Zweitgeborene: »Ich sag, es ist ein anderes Auto vor uns.« Jemand kontert: »Ich sag, wir sind die Ersten.« Der Rest schließt sich einer der beiden Parteien an, denn die Chancen, so lehrt es die Empirie, stehen fifty-fifty. Wenn wir aber zu Fuß aus Mitte fortwollen, wandern wir an der Bahnschlucht entlang. Donnert da unten ein Zug heran, schreit eine oder einer: »Ich sag Roter Zug.« Das meint die neuen S-Bahn-Garnituren. Ebenso wahrscheinlich ist »Blauer Zug«, nämlich eine der alten S-Bahn-Garnituren. Seltener und ruhmbringender ist der »Grüne Zug«, also ein zum Flughafen surrender CAT. Ganz rar macht sich der »Güterzug«, eine mit ihm gewonnene Wette bringt Gloria, die noch nach Stunden leuchtet. Unsere Königswette allerdings betrifft den Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz. Dieses Monument aus Fels und Wasser errichtete man zur Eröffnung der ersten Wiener Hochquellwasserleitung vom Schneeberg an die Donau. Wenn der Sommer am heißesten ist, geht man vorbei und lässt sich die Gischt über den Leib legen, bessere Kühlung jenseits eines Freibades gibt es hier nicht. Und nachts ist der Brunnen beleuchtet. Rot, Blau, Mauve, Lila, Gelb, Grün, Weiß … Es wechselt im Halbminutentakt. Bessere Wett-Voraussetzungen gibt es nicht. Nähert sich also das greise Auto mit der ausflugsmüden Familie, schreit jeder eine Farbe, und Sekunden später gibt’s den Sieger, oder sogar zwei, wenn der Brunnen gerade wechselt. Als wir unlängst vorbeifuhren, stellten wir geschockt fest, dass der Strahl des Brunnens nur noch halb so hoch war. Entweder war etwas hin, oder dies war Sparen in der Krise. Und obwohl der Papa gewonnen hatte (Blau!), musste er auf den letzten Metern grummeln: Einen unnötigen neuen Bahnhof bauen, aber beim Hochstrahlbrunnen sparen. So geht gründlich missgesetzte Priorität.

Nachtrag zu einem Großereignis: Vom Konzert der australischen Rocksöldner AC/DC haben wir mangels übermäßiger Bindung an die Band wenig bis nichts mitbekommen. Ein lieber Freund versuchte mich bis zuletzt zu überreden, ihn zu begleiten, er kriegte meinen Segen, doch nicht meine Gesellschaft. Andererseits wissen wir doch wieder sehr viel. Der Prater hat uns nämlich allerhand weitererzählt. Am Konzerttag meiner Liebsten, und am Folgetag mir.

Die Liebste nämlich war rennen, spätnachmittags, nicht ahnend, was da passiert. Da sah sie diese Menschen im Prater und verstand allmählich: AC/DC. Tausende Fans. Millionen Biere. Auf vier Männer, sagt sie, sei eine Frau gekommen. Fast alle Fans in Jeans, schwarzen Leiberln mit AC/DC-Inprints. Vereinzelte in Shorts, mit weißen Hemden und Krawattln, die Angusse sozusagen. Viele singend, wobei der AC/DC-Anhänger ja weniger Texte singt, sondern eher Angus-oder-Malcolm-Riffs mit dem Mund erzeugt, also etwa die Laute »Duum Duum Du-Duuuuum-Duum« oder »Paa Paa Papapa Paa« verwendet. Das königlichste Bild, berichtet die Liebste, sei aber die von Mannerschnitten gesponserte rosa Liliputbahn-Garnitur gewesen, die bei ihrem Eintreffen in der Station »Ernst-Happel-Stadion« gleich dutzende bierselige Hardrocker in Hardrockschwarz ausgespuckt habe. Gibt’s so nur in Wien, sagt die Liebste. Hat sie recht. Nachts dann kamen nur ein paar mächtige gewittrige Soundwolken über Auwald und Kanal zu uns nach Wien Mitte herübergeweht. Hätte auch ein meteorologisches Donnerwetter sein können. Anderntags brach ich meinerseits in den Prater auf, um im Stadionbad zu schwimmen. Der Tag war frisch und zart tauend, ich hatte auf die Australier schon wieder vergessen. Dann sah ich, was sie zurückgelassen hatten: Die tausenden Hülsen und Becher, die in dieser Nacht zu den Myriaden Akazien- und Kastanienblüten hinzugekommen waren und nun ohne Eile von einer kleinen Armee aus 48ern aufgesammelt wurden. Zwischen all diesen Resten richtete sich unter einer enormen Silberpappel ein einzelner Mensch auf. Jeans, schwarzes Leiberl. Ein Mann. »Oida«, begann er, um nach einer geraumen Weile hinzuzusetzen: »Waasst wie leiwaund?« – »Kommas vurstön«, antwortete ich und betrat das Stadionbad. Der Prater liebt. Der Prater verzeiht.

Echte Wiener Freibad-Aficionados haben einen Referenzwert für zeitgerechtes Erst-Besuchen ihrer Lieblingsbäder: Die Bademeister müssen noch weiß sein. Und das gilt nur im Mai. Heuer habe ich mich eingereiht. Ein halbes Dutzend Mal war ich im Verlauf des Wonnemonats, der wettermäßig teils super, teils grauslich verlief, im Wiener Freibad meiner Wahl zum Schwimmsport anwesend. Es handelt sich dabei um das üppige, proletarische und zugleich majestätische, verschwenderisch ausgerüstete und im universellen Sinne urbandemokratische Stadionbad. Und ja: Die Bademeister waren noch befriedigend weiß. In der ersten Maihälfte versuchten sie zwar sich zu bräunen, aber das Schlußdrittel des Monats zwang ihren unfertigen Teint dann gar in Trainingsjackerln. Im Mai oder im Juni kann man ja noch gut erkennen, was das Regime zur neuen Saison verändert hat. Mit Genugtuung bemerkte ich: wenig. Die Trafik sperrt spät auf und bietet neben Tschik und Zeitung auch Schwimmflügerln. Das Buffet ist seinem ersten Michelin-Stern noch nicht wirklich nähergerückt. Grüblerisch lesen die Sanitäter im Erste-Hilfe-Raum die Tageszeitung. Neu ist eine irgendwie ungute Dreiteilung des großen Schwimmbeckens. Zwei Bahnen gehören jetzt den Senioren, zwei den ernsthaft trainierenden Sportlern, die restlichen vier dem Rest. Das führte dazu, dass ich mehrmals den eher leeren Seniorenabschnitt benützte, und beim dritten Mal tatsächlich von einer Oma mit Turmfrisur und Gary-Larson-Brille angefäult wurde: »Nur für Senioren!« Ich verbiss mir eine Frechheit und sagte: »Ah so? Sie schaun oba aa ned so oid aus!«, weshalb ich weiterschwimmen durfte. Entschädigung brachte der Weg zu den Duschen: Dort gibt es kleine Rasengevierte zwischen Hecken, wo betagte Stammgäste der Kontemplation frönen. Eine weit über hundert Kilo schwere Dame hatte sich dort gerade genüsslich ausgestreckt, als ein winziges, hutzeliges Manderl des Weges kam und ausrief: »Heast Rosi! Bist scho wieda do? Jetzt wor die Wiesn grod so schee!« So geht Stadionbaden. Ich lachte schallend und bemerkte dabei einen Schnupfen. Jetzt ist Juni, und ich bin von meinen Badeblödheiten total verkühlt. Wenn ich aber wiederkehre, hoffe ich, den Badewascheln farbmäßig noch immer das Wasser zu reichen.

Die Reform des Verlaufs der Ring-Straßenbahnen ist ja bald ein Jahr her, aber so richtig hab ich unbeweglicher Patron mich noch immer nicht daran gewöhnt. Wer erinnert sich noch: 1er- und 2er-Bim waren jene Linien, die exklusiv auf Wiens großer Prachtstraße verkehren durften, ersterer in, zweiterer gegen die Fahrtrichtung des Autoverkehrs. Nunmehr touchieren die Linien die Ringstraße nur noch zum Teil und haben dafür die Aufgaben gewisser Vorstadt-Verbindungen übernommen, anstatt dafür eingestellter Linien. Besonders beim 2er irritiert dies meine Liebste und mich noch immer, und zwar aus verschiedenen Gründen: Meine Liebste, Ottakringerin, vermisst den verstorbenen J-Wagen. Diese Linie wurde nicht nur durch Helmut Qualtinger unsterblich gemacht, der sich mit ihrer Hilfe den Griechenland-Urlaub ersparte (»Akropolis? Schaut aus wias Parlament. Nur kaun i durt min J-Wogn hinfohrn und hob die Pallas Athene davua!«), sie war auch die ganz spezifische Anbindung der berühmtesten Wiener Vorstadt, Ottakring, an das Zentrum. Zum Stolz des Menschen, der aus dem 16. Hieb kam, gehörte die Existenz des J-Wagens. Ich wiederum vermisse den alten 2er, und zwar ausschließlich aus deppert-sentimentalen, biografischen Gründen. Der 2er war meine erste Berufs-Tramway, vor mehr als zwanzig Jahren. Da werkte ich als Lokalreporter bei einer Wiener Zeitung, die dazumal noch am Parkring residierte, wohnen tat ich in der unbenutzten Wohnung meiner lieben Oma an der Grenze zur Josefstadt. Mein, äh, Dienstweg führte also von der Haltestelle Stadiongasse bis zur Haltestelle Weihburggasse, und dies am frühen Morgen, weil der auf Zeilenschinderei angewiesene, sogenannte »Fixe Freie« gut daran tat, früh zu erschienen. Da ich dazumal abends ungleich öfter und länger fortging als heute, fiel ich morgens im sanft rüttelnden 2er immer wieder in die vielleicht erholsamsten Schlafphasen meines Lebens, fuhr an der Weihburggasse mitunter zwei- oder dreimal vorbei und erwachte dann an irgendwelchen sinnlosen Stellen des Rings wie Börse oder Salztorbrücke. Beschämt über meine Müdigkeit stieg ich dort dennoch aus und machte mich zu Fuß zum Parkring auf, wovon ich mir Belebung versprach. Nur so lernte ich den ersten Bezirk kennen. Ich frage Sie: Was sollen künftige Generationen tun?

Wenn Sie das lesen, haben Sie womöglich schon die Chance verpasst, das, was ich Ihnen nun schildern will, mit mir zu teilen. Oder Sie haben es eh aus Eigeninitiative genossen. Am 21. Juni nämlich, zu Mittsommer, war die letzte Vorstellung des Zirkus Safari in Wien. Es sei denn, das deutsche Familienunternehmen hat seinen hiesigen Aufenthalt noch einmal verlängert. Die zehntletzte Vorstellung oder so, die haben wir gesehen. Am Fronleichnamstag. Eigentlich wollten wir nach Verzehr eines riesenhaften Tafelspitzes meiner Liebsten über Landstraßer Haupt und Schlachthaus in den Prater fahren, als es genau an der Kreuzung dieser beiden Erdberger Lebensadern wie aus Schaffeln zu wischerln begann. Und als die Kinder gerade bedauernd Oiii!!! aus dem Fond machten, kamen wir an diesem Zirkus vorbei, der an dieser Kreuzung auf einer Riesengstätten sein Quartier aufgeschlagen hatte. Regen ist Schicksal, wir kauften Tickets (es war Fünf-Euro-für-alle-Tag) und gingen hinein. Eigentlich hatten wir ja gar nicht wollen. Groß nämlich ist die Gefahr, im Zirkus deprimiert zu werden, mit Erinnerungen an Krone, Knie (frühere Generationen) und vor allem die wunderbare Elfi Althoff-Jacobi hinein- und mit Bildern von Tierleid und schlechtem Schmäh wieder hinauszugehen. Nicht so im Safari. Hier arbeitete eine verzweigte Familie so hart wie unterhaltsam daran, aus den bescheidenen Mitteln das Beste zu machen. Hier werkten die zwölfjährigen Buben, Zwillinge, als Clowns. Hier liefen nur Haustiere, vornehmlich Pferde und Ponies, durch die Manege. Die wildesten Lebewesen waren ein Trampeltier und ein ungarisches Steppenrind, das wie alle ungarischen Steppenrinder wirkte, als habe es einen Trog voll Tranquilizer verzehrt. Hier konnte man im ausverkauften Sitzrund alle Ethnien Wiens beim Popcornfressen, Leuchtkugerlschwenken und vor allem beim (gemeinsamen!) Lachen beobachten. Tagelang wirkte die gute Zirkuslaune nach. Und als ich gestern im leicht spießigen Elternforum parents.at bei einer Posterin tatsächlich lesen musste, sie würde diesen entzückenden Zirkus nicht mehr besuchen, weil einige Tiere kahle Stellen im Fell hatten, dachte ich mir: Kinder, tut’s euch nix an, solche Stellen kriegen wir alle.

Ich will zu einem Thema zurück, das wir schon hatten, aber wohl noch nicht genug davon. Der Hochstrahlbrunnen. Erstens musste ich unlängst zu Fuß dran vorbei, am Weg vom Funkhaus retour nach Mitte. Beim Brunnen stand ein altes Wiener Ehepaar und betrachtete das in Renovierung begriffene Siegesdenkmal der Sowjets, das sich, fest verankert im Boden ebenso wie im Staatsvertrag, am Schwarzenbergplatz erhebt. Die Eheleute schauten lange und so gründlich, wie nur alte Ehepaare Dinge betrachten können. Nach Langem entspann sich folgender kurzer Dialog. Sie: »Schau, en Russen dans herrichtn.« Er: »Jo, und i frog mi, zu wos?« Sie: »Na, dass er wieda fesch is!«

Was den betagten Herrschaften nicht auffiel, war der schlappe Charakter des mittleren, an sich hohen und daher namensgebenden Brunnenstrahls des Brunnens, den ich an dieser Stelle vor einigen Wochen moniert hatte. Meine Vermutung, die Stadt Wien versuche hier am falschen Platz zu sparen, wurde ein paar Tage später, zweitens, vom reizenden und sehr lustigen Walter Kling, dem Leiter der Wiener Wasserwerke, auf das launigste zerstreut. Gespart, schrieb dieser, werde keinesfalls, vielmehr hat der Hochstrahlbrunnen nunmehr einen Windstärke-Messer eingebaut, der bei mittlerem und starkem Wind (also in Wien, wie man leider sagen muss, praktisch fast dauernd) die Höhe des Strahls drosselt. Und zwar, damit Vorbeigänger nicht mehr wie bisher plötzlich unvermutete Wasserwatschen bekommen. So viel Unvermutetes gibt’s bei uns ja nicht. Ich wollte also schon zurückschreiben, schaut’s, liebe Wasserwerke, ich mag ein Freak sein, aber ich krieg ganz gern einmal eine Wasserwatschen, die mich nicht tötet, mir aber ein Gefühl fürs Hier und Jetzt verleiht. Da aber kam noch ein Mail, diesmal vom hier schon gerühmten Stadtgartendirektor a.D. Paul Schiller, der aus der Pension nach wie vor alles sieht, sogar das, was ich schreibe, und mir auseinandersetzte, dass allzuweit fliegendes Wasser schon Verkehrsunfälle verursacht habe. Gut, ich ziehe zurück, so ein Freak bin ich auch nicht. Sichert meinetwegen den Strahl, aber wehe ich komme bei Flaute vorbei und sehe kein Riesendings.

Unlängst war ich bei der Burgi, unserer Greißlerin, einkaufen. Ich musste, wie wir es daheim nennen, das Nachtmahl aufstocken, also Details zukaufen, hier einen Liptauer, da ein paar Paradeiser, dort einen Kornspitz. Das kann man gut bei der Burgi, der Fußweg zu ihr dauert nur drei Minuten. Nach der Ankunft braucht man allerdings Zeit. Burgis Geschäft war gut gefüllt. An der Vitrine wartete ein Bauarbeiter auf die sieben Extra-mit-Gurkerln-Semmerln für seine ganze Partie, danach kam noch eine Mutter dran, die sich zum Zeitpunkt meines Eintritts mit ihrem Sohn noch lange nicht über das Wesen des zu erstehenden Eises geeinigt hatte. Burgi, in ihrem sanften Groove, schnitt Wurst, Gebäck und Gurkerln. Die Zeit verging, in einer Ecke saß gemütlich Burgis Freundin, eine farbige Gospelsängerin aus New York, und sah der Burgi beim Gurkerlschneiden und der Zeit beim Vergehen zu. Greißlerin Burgi ist eine hübsche, freundliche Frau, die eine unendlich charmante Zerstreutheit ihr Eigen nennt und deshalb nicht die Schnellste ist. Wenn die rasenden Hofer-Kassierinnen, die 100 Artikel in 20 Sekunden über den Scanner schleudern, das Yang im Lebensmittelhandel darstellen, dann ist Burgi das Yin. Ungeduld wäre ganz kontraproduktiv. Man muss sich in das gänzlich andere Vergehen von Zeit in diesem Geschäft schlicht und einfach ergeben. Man hat aus unverrückbaren Gründen plötzlich so etwas wie eine Leerstelle im Tag, man hat Muße, einfach herumzustehen, die kleine Greißlerei zu betrachten und sich zu freuen, dass es sie gibt. Als ich vor 12 Jahren in Wien Mitte eingezogen bin, war die Burgi gleich am zweiten Tag unseres neuen Lebens an diesem Ort eine Mordstrumm-Bestätigung für unseren Entschluss: Jö, es gibt an Greißla! »Soll i vielleicht, waun i beim Greißla bin, die Bundeshymne singen?«, fragte Qualtinger alias Travnicek einst zum Thema Lokalpatriotismus im Einzelhandel. Ja, so ist es. Wer die Hymne nicht mag, singt halt einen Bach’schen Choral oder ein Hermann-Leopoldi-Lied. Jedenfalls ist ein Greißler Lobes wert. Klar verliert man scheinbar Geld und Zeit an solchen Orten, weil sie teurer und gemächlicher sind. Dafür gewinnt man Hier und Jetzt.

Dass meine Lebensstadt Menschen von außen, die sie besuchen, verwandeln kann, ist bekannt. Ich habe Wien-Immigranten aus Nord, Ost, Süd und West erlebt, die hier wahlweise verrückt oder gesund, böse oder bessere Menschen geworden sind. Umgekehrt passiert das kaum je. Wir sind hier, atmosphärisch gesprochen, gleichermaßen wandlungs- wie beratungsresistent. Und von Amerikanern, das gilt seit dem Dritten Mann, lass ma uns besonders ungern etwas sagen. Aber die Ausnahme war da. Sie heißt Bruce Springsteen und hat nach Jahren wieder hier gastiert. Schon 1996 schaffte es Springsteen im Austria Center solo mit Westerngitarre, den ebenso unpraktischen wie hässlichen vorletzten Willen Kreiskys in etwas zu transformieren, was, sagen wir, nach Fillmore East roch. Vergangene Woche, am Tag vor Vollmond, kam er wieder und hatte die E-Streetler mit. Im Rahmen einer Tournee, die gleich seiner letzten Platte »Working On A Dream« heißt, widmete er sich zwischendurch einer zusätzlichen Aufgabe, nämlich Working On A Wien. Anfangs saßen da im Happel-Stadion 50.000 leicht müffelnde und gereizte Wiener in der Gewittrigkeit des schwülsten Juli seit der Erfindung des Superlativs herum. Dann aber erschien, als Erster, Nils Lofgren auf der Bühne und spielte auf einem nachtkasterlgroßen Akkordeon den Donauwalzer. So ist Freundschaft. So muss der Kaugummi geschmeckt haben, den die GIs den europäischen Nachkriegskindern überreichten. Leicht pickert, aber edel, hilfreich und gut. Bruce selbst drehte uns halbe Hunderttausendschaft dann durchs Werkl seines gewaltigen Kanons, schickte uns Outlaw Pete an den Hals, schmiss uns in den River und holte uns wieder raus ehe The Darkness At The Edge of Town einfallen konnte. Am Schluss warf eine entzückende junge Frau ihr Leiberl auf die Bühne, auf dem Jersey Girl stand. »Guess we gotta do that now«, sagte Bruce und spielte das Lied, wiewohl es grad gar nicht im Repertoire war. Den Menschen, die anschließend durch den dampfenden Prater nach Hause gingen, hätte man zugetraut, auch mal Obama zu wählen statt die üblichen Granitköpfe. Nach dem Vollmond, sagte einer, werde es auch weniger schwül sein. Selbst das sicherlich wegen Bruce.

Dass Lebewesen in der Kälte erstarren, weiß man. Mitunter erstarren sie auch in der Hitze. In einer Hitze, wie sie zur späten Mitte dieses Juli über Wien Mitte lag, und wohl auch anderen Distrikten dieser Stadt. In einer, wie Jörg Mauthe in seinem schön bizarren Roman geschrieben hat, großen Hitze. Die große Hitze hielt schon ein paar Tage, da hatte ich einen Weg. Einen weiten, transdanubischen Weg. Ich suchte den Karlsplatz auf und bestieg eine Garnitur der U1. Ich war dankbar, dass der einfahrende Zug einer der altmodischen Silberpfeile mit einzelnen Waggons war. Die neueren Züge haben keine Waggons, es sind ungegliederte, quasi endlose fliegende Därme, und dieser Charakter des Unendlichen wäre mir bei der schier unendlichen Größe der herrschenden Hitze zu viel gewesen. So nahm ich am Stirnende eines Silberpfeilwaggons Platz, neben mir ein beleibter Wiener, der nur eine Oozwickte und darüber ein Westerl mit tausend Taschen trug. Mir gegenüber, schwer atmend, zwei festverschleierte muslimische Frauen. Im nächsten Bankabteil ein ganz junges Liebespaar. Weiter schafften es meine Blicke nicht. Aber es waren noch andre Menschen im Waggon. Von der Bevölkertheit her erinnerte der Zug an ein Bruegel-Gemälde, nur dass die Gesichter, von der Hitze leicht verzerrt, eher dem Goya oder dem Kubin zuzuordnen gewesen wären. Ich beobachtete die Erstarrung. Hatte hier jemand seinen Platz gefunden, rührte er sich nicht mehr. Er hielt still und achtete, wenn schon nicht auf Kühlung, so doch auf das Vermeiden weiterer Erwärmung. Manchmal nahm jemand einen Schluck Wasser. Überhaupt das Wasser: Als wir den Donaukanal querten, wurde der Waggon kühler, als stünde uns der Wasserlauf bei. Nach vorübergehender Erwärmung am Praterstern wiederholte sich der labende Vorgang an Neuer Donau und Entlastungsgerinne, ebenso an der Alten Donau. Wichtig war nur, nicht zu sprechen. Der Mann im Westerl schien kurz etwas zu mir sagen zu wollen, da brachen ihm schon Schweißperlen aus und er verhielt. In Kagran stieg ich aus. Ich erledigte meinen Weg, blitzartig, dann fuhr ich nur eine Station zurück, um mich im Bundesbad ins Wasser der Alten Donau zu stürzen. U-Bahn im Sommer: Öffentlichkeit wie ich sie liebe.

Der August, das ist, wienmäßig gesprochen, so etwas wie der entleerte Monat. Der reine Monat. Der einzige Monat, an dem sich in mir das Gefühl breitmacht, dass der von den hiesigen Öffis gern getätigte Sager, die Stadt gehöre mir, tatsächlich Wahrheit birgt. Die unnötigen Leute – im August sind sie fort. Wien ist nicht nur wunderschön im August, auch die Wiener sind es. Beautiful People, in dem Sinn wie mein liebstes singendes Blumenkind, Melanie, sie mal besungen hat. Man kann sich einfach treiben lassen im August, aber es lässt sich auch ein sanfter Plan fassen und die idealen urbanen oder suburbanen Augustorte aufsuchen. Winzige Wallfahrten innerhalb Wiens. Koordinaten zur Vergrößerung des Glücks in einer eh schon glücksgeschwängerten Zeit. Ich will Ihnen ein paar dieser Orte anbieten, alle sind sie meinerseits erprobt, manche oftmals. Beginnen wir – erstens – mit der Kombination Gelsenbar/Mauthnerwasser. Dies ist ein Wallfahrtsziel, das sich auch für gemäßigtes Regenwetter eignet. Die Gelsenbar, eine leicht schiefe Hütte mit Schanigarten, halbwegs zwischen Lusthaus und Galopprennbahn im Prater gelegen, ist mir von allen dortigen Gaststätten die heimeligste, was damit zu tun haben mag, dass ihre Wirtin mich einmal gerettet hat. Als nach dem Laufen im kalten Frühlingsregen die Zentralverriegelung unseres Autos verstarb, nahm sie mich verschwitzten, handylosen Mann in ihr noch gar nicht aufgesperrtes Etablissement auf, speiste und tränkte mich, gab mir eine Decke und rief mir den ÖAMTC. Seitdem ist meine Liebe zur Gelsenbar unerschütterlich. Also: Gehen Sie dorthin, essen Sie etwas Leichtes, der Jahreszeit Entsprechendes, etwa Grammelknödel, Blunzen oder Surbraten, trinken Sie zwei Gspritzte dazu, wegen der Bewusstseinserweiterung, und dann wandern Sie einmal ums angrenzende Mauthnerwasser, das man auch als Lusthauswasser kennt, den letzten, südlich der Donau erhaltenen Seitenarm des Stroms. Auf einem morschen Silberpappelstamm zwischen Rohrkolben widmen Sie sich der Verdauung und der Innenschau. Und vor der Dämmerung, ehe die Gelsen kommen, kehren Sie heim. Das ist ein guter Anfang. Und der August kann noch viel mehr.

Die Alte Donau ist kein dezenter Ort. Aber man muss sie auch loben. Beispielsweise ist das Wasser nicht grindig, und auch die viel geschmähten Algen in diesem größten Altarm unseres Stromes sind keine Algen, sondern Wasserpflanzen, die, wie es ihre Art ist, langsam vom Grund nach oben wachsen. Und den anderthalb-Meter-Wels, den ich einst zwei Männer aus der Alten Donau in ihr Boot ziehen, vermessen und wieder hineinschmeißen sah, den werd ich auch nie vergessen. Das hat schon alles seine Richtigkeit dort. Sekundärnatur, klar, aber diese allerweil! Hier badet man zudem in würdigem Nass. Die Alte Donau war ja vor der großen Regulierung Ende des 19. Jahrhunderts als »Floridsdorfer Arm« der Hauptweg des Stromes, heute ist sie der Wiener größtes Freibad. Seine Sektionen heißen Gänsehäufel, aber auch Angelibad, Arbeiterstrandbad, Bundesbad und so weiter. Auch ein paar ungeregelte Einstiege gibt es, auf der Nordseite. Ich selbst geh gern ins Bundesbad, trotz sehr vieler anderer, genauso entscheidender Menschen. Weil, erstens, die sehr flache Brandung hier dazu führt, dass meine Kinder nicht abrupt, sondern nur allmählich ersaufen können, weil, zweitens, der Vorteil des Silberpappelschattens die Nachteile der Aggro-Ameisenkolonie überwiegt und weil, drittens, das Essen im Bundesbadbeisl so gut ist. Ab und an schupfen die Liebste und ich einander Zeitspannen zu, in denen der eine allein auf die wuselnde Schar achtet, während der andere Zeit hat, um, wie wir es nennen, »sportlich schwimmen« zu gehen. Wenn ich dieser andere bin, dann schwimme ich hinaus, bis zur Perlenkette aus gelben Bojen, die den Schwimmbereich von den Alumnen der allgegenwärtigen Segelschule Hofbauer trennen. An diesen Bojen entlang mache ich meinen Kilometer, und dann, dann blicke ich zum Strand. Das Bild, das ich dort sehe, die tausenden öligen Halbwasserwesen, das erinnert mich an die alten Grzimek-Tierfilme, mit denen ich in den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts aufwuchs. Da gab es doch immer diese Episode mit den See-Elefanten im Pazifik. Auf einem einzigen Felsen wimmelten zehntausende See-Elefanten, und Grzimeks Stimme sagte dazu so etwas wie: »Was wie ein einziges Chaos wirkt, gehorcht einem genauen Plan!« – Genauso ist es auch bei uns.

Auf in den Augarten! Wir hier in Wien Mitte verfügen uns ja selten in andere Parks. Wir haben den Stadtpark, unseren Garten. Wir sehen die Welt im dortigen Ententeich gespiegelt, wir ergehen uns auf den Spielplätzen der Heumarktseite, wir singen das Donauweibchen an seinem Brunnen an, wir ruhen auf der Wiese nahe dem Schubertdenkmal. Aber der Augarten, der Konkurrent jenseits des Kanals, er spielt schon viele Stücke. Von Josef II. den Wienern geschenkt, kann er grad zu Zeiten geistiger Ausdünnung im Sommer künstlerisch erfreuen. Das dort residente Österreichische Filmarchiv zeigt seine Freiluftfilmreihe »Kino wie noch nie«, der Aktionsradius Wien brät mit einem kleinen, feinen Wienmusik-Festival quer, dazu riecht’s gut von den Fress-Standln. Doch das Idyll ist kein ungetrübtes – wir landen in einem erbitterten Konflikt. Teile des Augartenspitzes sind geräumt worden. Anlass: Probebohrungen für einen Neubau, eine Konzerthalle für die Wiener Sängerknaben. Dafür soll der herrlich verkrautete Spitz mit seinem historischen Pförtnerhäuschen geopfert werden. Die Burghauptmannschaft, in deren Regime der Augarten fällt, hat dies genehmigt. Zahlen soll ein Sängerknabenmäzen, der hauptberuflich einen Hedgefond managt. Aber die streitbare Anrainerschaft des Parks, vertreten durch den Aktionsradius und das »Josefinische Erlustigungskomitee«, besteht klug und furchtlos auf ihrem allen gehörigen Grün. Wir hier in Wien Mitte haben ja nix gegen die Sängerknaben. Wir finden, sie singen wirklich schön. Aber sie singen, erstens, bereits in der Hofburgkapelle, in den großen Konzertsälen des Landes, in dem eh schon ihnen gehörigen Schloss Augarten, und auf der ganzen Welt auch. Wir hören, zweitens, dass der Wientourismus Sorgen mit dem altbacken imperialen Image unserer Lebensstadt hat, und schließen daraus, dass wohl eher urbanes Gebrodel wie Freiluftfilmreihe und Wienmusikfest promotet werden sollte, als nochmal die Sängerknaben. Und wir sind, drittens, seit dem Einzug eines Luxusrestaurants und der Limousinen seiner Gäste in den Stadtpark, heikel, was den öffentlichen Raum angeht. Drum unterschreiben wir diese Petition. Ein bisschen Arbeit darf sein, selbst im August.

Wir waren schon am Mauthnerwasser, an der Alten Donau und im Augarten. Aber eine Kolumne, die heißt wie die meine, sollte sich auch in ihrer Sommerserie dem Kernthema widmen. Also: Diesmal bleiben wir endlich in der Mitte. Und gehen nur ein paar Schritte, rüber auf den Karlsplatz. Als ich Ende der Achtzigerjahre lokaljournalistisch erzogen wurde, stellte der Karlsplatz für uns Redaktionsnovizen so etwas wie ein kleines Gesellenstück dar. Da waren die Junkies, da war die U-Bahn, beides in Wien noch eher neue Anblicke, da gab es so etwas wie frühe ethnische und soziale Durchmischung der Urbs, und alles zusammen summierte sich in einer sonst noch sehr verzopften Bundeshauptstadt zu so etwas wie einem kleinen Ausschnitt Moderne Stadt, deren Teile man besingen, beklagen, in jedem Fall aber herrlich beschreiben konnte. Wenn also gar nix los war in den Schluchten von Alt-Wien, ging unsereins bisweilen zum Karlsplatz, um das Erlebnis zu suchen. Irgendwo wurde da stets geamtshandelt, irgendwer trat gegen irgendetwas auf, und, wie es in einem meiner Lieblings-Asterixe (»Die Lorbeeren des Cäsar«) heißt: »Überall lauern Bettler und Kundenfänger.« Der Karlsplatz war sowas wie ein Scandalon ex machina. Für Wien schwer zu verdauen. Für uns unverzichtbar. Hingegen der Karlsplatz in einem lauen August am Vorabend der Zehnerjahre: ganz, ganz was anderes. Da sind ein paar Junkies, aber die gibt es jetzt an so vielen Plätzen, und vor allem: Die Leute gehen so anders an ihnen vorbei, vielleicht haben doch die meisten verstanden, dass Junkies kranke Menschen sind. Der Resselpark ist voller Spätsommerblumen und voller glutigem Vorabendlicht. Der Spielplatz brummt und zwitschert. Die Karlskirche ist und bleibt der Taj Mahal von Wien. Und der Teich davor ist und bleibt seicht und leicht vergrindet. Und mit diesem geradezu vierdimensionalen Verständnis für das Vergehen von Zeit setzt der Mensch sich in den Schanigarten des Kiosko, der geheimen Schaltzentrale des neueren Karlsplatzes, und trinkt einen Cuba Libre. »Nix wird besser«, hat die liebe Oma gern gesagt. Ich muss wieder gehen und ihr widersprechen.