2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Müde schaute Caitlin aus dem Fenster. Yuma hatte sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Die Stadt war gewachsen und wimmelte von Fremden. Viele Saloons und Geschäfte hatten den Besitzer gewechselt. Sie hatte noch kein bekanntes Gesicht gesehen.

Und das war gut so.

Ihr war nicht daran gelegen, erkannt zu werden. Ihre Mutter hatte hier früher Kinder unterrichtet. Ihr Vater – auch er ein Mann von großem Ansehen – hatte von seiner Kanzel herab gegen Unzucht und Unmoral gewettert.

Caitlin seufzte. Unzucht und Unmoral. Eben dies hatte sie als Siebzehnjährige aus Yuma flüchten lassen und auf die schiefe Bahn gebracht. Schuld daran war ein junger rotblonder Mann gewesen, der ihre Gefühle schamlos ausgebeutet und sie furchtbar erniedrigt hatte...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

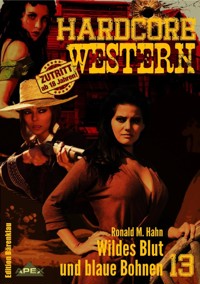

RONALD M. HAHN

HARDCORE-WESTERN

XIII. Wildes Blut und blaue Bohnen

Roman

Apex-Verlag/Edition Bärenklau

Inhaltsverzeichnis

Das Buch 4

Der Autor 5

WILDES BLUT UND BLAUE BOHNEN 7

In Kürze als E-Book im Apex-Verlag/Edition Bärenklau erhältlich: 98

Das Buch

Müde schaute Caitlin aus dem Fenster. Yuma hatte sich in den vergangenen zehn Jahren sehr verändert. Die Stadt war gewachsen und wimmelte von Fremden. Viele Saloons und Geschäfte hatten den Besitzer gewechselt. Sie hatte noch kein bekanntes Gesicht gesehen.

Und das war gut so.

Ihr war nicht daran gelegen, erkannt zu werden. Ihre Mutter hatte hier früher Kinder unterrichtet. Ihr Vater – auch er ein Mann von großem Ansehen – hatte von seiner Kanzel herab gegen Unzucht und Unmoral gewettert.

Caitlin seufzte. Unzucht und Unmoral. Eben dies hatte sie als Siebzehnjährige aus Yuma flüchten lassen und auf die schiefe Bahn gebracht. Schuld daran war ein junger rotblonder Mann gewesen, der ihre Gefühle schamlos ausgebeutet und sie furchtbar erniedrigt hatte...

Der Autor

Ronald M. Hahn, Jahrgang 1948.

Schriftsteller, Übersetzer, Literaturagent, Journalist, Herausgeber, Lektor, Redakteur von Zeitschriften.

Bekannt ist Ronald M. Hahn für die Herausgabe der SF-Magazine Science Fiction-Times (1972) und Nova (2002, mit Michael K. Iwoleit) sowie als Autor von Romanen/Kurzgeschichten/Erzählungen in den Bereichen Science Fiction, Krimi und Abenteuer.

Herausragend sind das (mit Hans-Joachim Alpers, Werner Fuchs und Wolfgang Jeschke verfasste) Lexikon der Science Fiction-Literatur (1980/1987), die Standard-Werke Lexikon des Science Fiction-Films (1984/1998, mit Volker Jansen), Lexikon des Horror-Films (1985, mit Volker Jansen) und das Lexikon des Fantasy-Films (1986, mit Volker Jansen und Norbert Stresau).

Für das Lexikon der Fantasy-Literatur (2005, mit Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs) wurde er im Jahr 2005 mit dem Deutschen Fantasy-Preis ausgezeichnet. Insgesamt sechsmal erhielt Hahn darüber hinaus den Kurd-Laßwitz-Preis – dem renommiertesten deutschen SF-Preis - , u.a. für die beste Kurzgeschichte (Auf dem großen Strom, 1981) und als bester Übersetzer (für John Clute: Science Fiction – Eine illustrierte Enzyklopädie, 1997).

Weitere Werke sind u.a. die Kurzgeschichten-Sammlungen Ein Dutzend H-Bomben (1983), Inmitten der großen Leere (1984) und Auf dem großen Strom (1986) sowie – als Übersetzer – der Dune-Zyklus von Frank Herbert.

Ronald M. Hahn lebt und arbeitet in Wuppertal.

Ronald M. Hahn

WILDES BLUT UND BLAUE BOHNEN

1.

Fünf Jahre nach dem Fiasko öffnete sich an einem warmen Morgen des Jahres 1900 das rostige Tor der Strafanstalt der Stadt Mexicali. Zwei übel riechende und unrasierte Uniformierte stießen mit roher Kraft einen schnauzbärtigen Gringo mit schulterlangem Haar auf die Straße hinaus.

Der Gringo hatte gerade fünf Jahre abgesessen. In dieser Zeit hatte er in dem vorwiegend von menschlichen und animalischen Kakerlaken bewohnten Gemäuer allerhand erlebt und jeden Grund, auf die brutalen Wächter und den Rest der Welt wütend zu sein. Trotzdem fluchte er nicht als er sich nach der Landung neben zwei räudigen Kötern wieder fand, die gerade eine Mülltonne umgestoßen hatten und darin nach Leckereien suchten.

Der Gringo stand lässig auf, klopfte sich den Staub der Straße von den Kleidern, lüpfte seinen Stetson und zwinkerte den Uniformierten zu.

„Auf Nimmerwiedersehen, Amigos“, sagte er in fließendem Spanisch. „Ich schau mir jetzt die Welt an, denn im Gegensatz zu euch muss ich den Rest meines Lebens nicht in diesem Saftladen verbringen.“

Die Uniformierten gafften den Langhaarigen sprachlos an, der ihnen nun auch noch eine lange Nase drehte. Doch da sie nicht zu den schnellsten Denkern Mexikos gehörten, verstanden sie seine Häme erst als er um die nächste Ecke gebogen war und pfeifend eine Bodega ansteuerte.

Die Bodega gehörte dem Einäugigen José, der wie ein Kinderschreck aussah und den Ruf hatte, vor Jahrzehnten im Golf von Mexiko dem Gewerbe der Piraterie nachgegangen zu sein. Daran stimmte natürlich kein Wort, aber da es José aufgrund des bei ihm verkehrenden Abschaums dienlich war, für ein blutrünstiges Untier gehalten zu werden, unternahm er nichts gegen diese Gerüchte. Im Gegenteil.

Als der Gringo die Bodega betrat und sich umschaute, sah er, dass er der einzige Gast war – abgesehen von einer grell angemalten dürren Puta, einem Überbleibsel der Nacht. Sie stand wankend auf dünnen Staken vor dem Tresen und schäkerte mit dem Wirt. Allerdings drehte sie den Kopf als der Americano neben ihr auftauchte.

„Holá, José, altes Haus“, sagte er. „Gib mir ’n Bier und ’n Päckchen Zigarillos.“

„Ah, Señor Faraday!“ José schaute freudig auf. „Wo haben Sie so lange gesteckt?“

„Gleich nebenan“, sagte Faraday. „In der Staatspension.“ Er nahm eine geöffnete Bierflasche in Empfang, hob sie an die Lippen und trank einen Schluck. „Oh, Wonne. Wie hab ich das vermisst.“ Ein Päckchen kubanischer Zigarillos flog ihm entgegen. Faraday öffnete sie und schob sich eins zwischen die makellosen Zähne. José gab ihm Feuer.

„Staatspension, was?“ Die dürre Puta schätzte Faraday von der Seite ab, um herauszukriegen, ob er kapitalkräftig war. Ihre Erfahrung besagte, dass die Männer, die aus dem feuchten und finsteren Steingemäuer kamen, in der Regel sehr triebhaft und aufgrund allzu langer Abstinenz nicht wählerisch waren. „Willste ’ne Nummer schieben?“ Sie schob kokett ihren flachen Busen vor und spitzte verdorben die Lippen.

„So schlimm war’s nun auch wieder nicht“, erwiderte Faraday, ohne sie anzuschauen. „Vielleicht später mal.“

„Was man Ihnen völlig unrechtmäßigerweise angehängt, Señor Faraday?“, erkundigte sich José und beugte sich interessiert über den Tresen. „Mädchenhandel? Aktienbetrug? Revolutionäre Umtriebe?“ Für einen Mann wie ihn, in dessen Kaschemme ausschließlich die Unterwelt verkehrte, gab es schon aus Geschäftsinteresse nur unschuldig Verurteilte.

„Totschlag“, sagte Faraday. „Und Falschspiel.“

„Nein!“ José verdrehte empört die Augen im Kopfe. „Totschlag?! Und Falschspiel?! Ja, ist es denn zu fassen?“ Wer Augen hatte, hätte sofort erkannt, dass Josés Entrüstung geheuchelt war. Natürlich wusste er, dass in seinem Laden auf hundert Gäste höchstens ein Unschuldiger kam. Aber als Unternehmer wollte er es sich mit den neunundneunzig anderen natürlich nicht verscherzen, denn die brachten ihm das Geld.

„Der Lump, der mich beschuldigt hat, hat Richter Moreno bestochen“, sagte Faraday. „Ich könnte ihn...“ Sein rechter Zeigefinger fuhr über seine Kehle.

José winkte ab. „Richter Moreno wurde vor einem halben Jahr von einer Klapperschlange gebissen und musste daraufhin seinen Abschied nehmen.“

„Gott ist also doch gerecht.“ Faraday paffte ein graublaues Wölkchen in die Luft, hustete und trank einen Schluck. „Das bewahrt mich vor einer weiteren Straftat.“ Er kniff die Augen zusammen und schaute José listig an. „Hör mal, José – du hast es doch für mich aufbewahrt?“

Die dürre Puta spitzte die Ohren und leckte sich die Lippen. Alle Welt wusste, dass der Einäugige José nicht nur mit schwarz Gebranntem und Schmuggelgut handelte, sondern nebenher auch ein florierendes Hehlerwarenhaus und eine Privatbank betrieb. Ihrer Aufmerksamkeit entging Josés Nicken nicht, und so reckte sie den Hals als er im Hinterzimmer verschwand, wo ein tonnenschwerer Geldschrank aus amerikanischer Produktion seine Schätze hütete. Kurz darauf kam er zurück und legte ein in braunes Papier gewickeltes Päckchen vor den Gringo auf den Tresen. Es war so dick wie ein Männerdaumen. Faraday nahm das Päckchen an sich, öffnete es an einer Ecke, nickte zufrieden und steckte es in eine Innentasche seiner gepflegten Wildlederjacke.

„Danke, José, ich hab immer gewusst, dass du honesto bist.“ Er hob seine Pulle. „Prost!“

„Prost“, sagten José und die dürre Puta wie aus einem Munde.

„Gib der Señorita auch ’n Bier, José“, sagte Faraday. „Zur Feier des Tages.“

„Gracias, Señor.“ Die Puta hängte sich bei Faraday ein. „Willste jetzt ’ne Nummer schieben?“

„Vielleicht später mal.“ Faraday schaute aus dem Fenster. Die ersten dicken Regentropfen klatschten nun vom Himmel und nässten die schmutzigen Scheiben der Bodega. „Jetzt muss ich erst mal nach Yuma rüber und einem rechten Kotzbrocken die Fresse polieren.“ Er zog einen Dollarschein aus dem Päckchen, warf ihn auf den Tisch und tätschelte den Hintern der Puta. Dann zwinkerte er dem Einäugigen José zu und stiefelte zur Schwingtür. „Mach’s gut, Alter. Vielleicht sehen wir uns bald wieder.“ Er nahm seinen Hut ab und zwinkerte der Puta zu. „War nett, Sie kennen gelernt zu haben, Lady.“

Als Faraday auf der Straße stand – hinter ihm der grinsende Kaschemmenwirt und die sprachlose Prostituierte – schaute er sich kurz um, ignorierte den sich allmählich entwickelnden Betrieb auf der Avenida Vizcaya und stiefelte mit festen Schritten dem Anlegeplatz der Dampferlinie entgegen, die im Norden lag.

Während er gut gelaunt durch den warmen Nieselregen schritt und sich seiner Freiheit erfreute, wanderten seine Gedanken zu dem schicksalsträchtigen Abend vor fünf Jahren zurück, als er in einem nicht gut beleumundeten Etablissement mit drei Amerikanern gepokert und von einem Gentleman 5000 Dollar gewonnen hatte. Die Amerikaner hatten es ihm nicht gedankt – was zu erwarten gewesen war –, sie hatten ihm später in einer finsteren Gasse aufgelauert, um ihm den Gewinn wieder abzujagen.

Da Faraday jedoch kein Hasenfuß war, hatte er die Fäuste sprechen lassen und einem der Kerle so heftig eins auf die Nase verpasst, dass dieser mit dem Hinterkopf gegen eine steinerne Hausecke geknallt und sich den Schädel eingeschlagen hatte.

Pech auf der ganzen Linie. Sekunden später waren zufällig zwei Polizontes um die Ecke gebogen und die beiden überlebenden Amerikaner hatten ein großes Geschrei angestimmt: Mord! Totschlag! Straßenraub!

Eine Aussage gegen zwei galt in Mexiko noch weniger als anderswo, und Richter Moreno – Friede seiner korrupten Asche – hatte natürlich zugunsten des aus Yuma stammenden Geschäftsmannes und dessen Freundes entschieden, der dort immerhin die Position eines Deputy Sheriffs ausfüllte.

Faraday hatte die Sache anfangs sportlich gesehen. Doch wenige Tage nach seinem vierzigsten Geburtstag und den erstem Dutzend grauer Haare war ihm klar geworden, dass seine Widersacher ihn um fünf Jahre sexueller Betätigung betrogen hatten – von sauberen Laken und genießbarem Essen mal abgesehen. Also hatte er sich vorgenommen, es den beiden Lumpen heimzuzahlen, und zwar auf möglichst schräge Weise...

Als Faraday den Anlegeplatz des Schaufelraddampfers erreichte und sein Blick auf die Abfahrtstafel fiel, sah er, dass er noch gute sieben Stunden Zeit hatte. Er schaute sich um. Die Geschäfte, die die Hafenstraße säumten, waren schon geöffnet. Vielleicht war es ganz in Ordnung, wenn er sich ein bisschen ausstaffierte und ein paar Dinge kaufte, die ein Mann von Welt auf Reisen brauchte...

Das Päckchen mit seinem Vermögen, das José während der vergangenen fünf Jahre in Verwahrung genommen hatte, knisterte in seiner Jackentasche.

„Ach, ja“, murmelte Faraday. „Und ein gut geöltes Stück Eisen wäre vielleicht auch nicht schlecht.“

2.

Der Morgen hatte von Regen gekündet. Der Rest des Tages hielt das Versprechen ein. Als der Dampfer Colorado Queen sich mit Schaum aufwirbelndem Schaufelrad den Weg nach Norden bahnte, zog sich der Himmel gänzlich zu. Es goss wie aus Eimern.

Nachdem Faraday sich im Bordrestaurant die erste ordentliche Mahlzeit seit Jahren gegönnt hatte, nahm er am Tresen der Bar Platz, gönnte sich noch ein Bier, paffte den sechsten Zigarillo des Tages und vertrieb sich die Zeit mit dem Studium der restlichen Fahrgäste.

Die meisten – man sah es an ihrer förmlichen Kleidung und ihren glänzenden schwarzen Zylinderhüten – waren wohl geschäftlich unterwegs. Aber an Bord befanden sich auch relativ viele Ehepaare der begüterten Klasse, die Scharen rotzfrecher Kinder bei sich hatten, die von Scharen genervter Kindermädchen gehütet wurden. Die wenigsten Passagiere der Colorado Queen gehörten – wie Faraday – der spielenden oder arbeitenden Klasse an.

Eine Ausnahme bildete eine siebenköpfige Gesellschaft, die ausschließlich aus Damen bestand, deren gewagte Kleidung ebenso wie die sie umwehende Parfümwolke andeutete, dass sie im Nachtgewerbe tätig waren. Angeführt wurden die ausnahmslos blonden und pausenlos gackernden Hühner von einer attraktiven, zäh aussehenden Schwarzhaarigen, die etwa fünfzehn Jahre älter war und somit fast in Faradays Altersklasse gehörte.

Diskrete Ermittlungen beim Barkeeper und der Besitzerwechsel einer Dollarnote brachten Faradays Wissen auf den neuesten Stand: Die Damen waren ein im Westen berühmtes Tanzsextett und hießen „The Six Dollies“. Die ältere Schwarzhaarige, eine gewisse Bridget O’Hara, war ihre Managerin und eine ehemalige Primaballerina der Metropolitan Opera in Walla Walla, Washington. Wie Faraday weiterhin augenzwinkernd erfuhr, fuhr sie oft auf der Colorado Queen und war „keinem billigen Vergnügen abgeneigt“.

Dies gefiel Faraday besonders, denn nach fünf Jahren in Gesellschaft von Läusen und Mäusen stand ihm der Sinn nach nichts anderem. Also fiel sein Blick spontan in den großen Barspiegel. Er glättete sein Haar, zupfte an seinem leicht ergrauten Schnauzbart und zwinkerte Miss O’Hara bei der erstbesten Gelegenheit so auffällig zu, dass sie ihn nicht übersehen konnte.

Zehn Minuten später schlenderte sie in ihrem viel zu kurzen Chiffonkleid an den Tresen, um beim Barkeeper Tabak für ihre lange Elfenbeinspitze zu erstehen. Faraday, ganz Gentleman, war ihr sofort mit einem Streichholz behilflich, erntete einen interessierten Blick und kam mit der Lady ins Gespräch.

Wie vermutet war Miss O’Hara aufgrund ihres Berufes ziemlich abgehärtet und legte wenig Wert auf bürgerliche Konventionen. Dies zeigte sich darin, dass sie schamlos ihren prächtig geformten Busen in beide Hände nahm, um den Sitz ihres Korsetts zu richten, wobei sie Faraday einen Blick schenkte, der besagte, dass sie es auch mochte, wenn ein fremdes Händepaar diese Korrektur vornahm. Faraday stellte sich vor und erfuhr ihren Namen nun aus offizieller Quelle.

„Und was machen Sie so, Mr. Faraday?“, lautete die erste konkrete Frage nach seinen persönlichen Verhältnissen.