7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

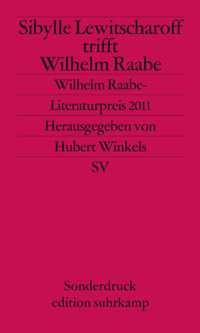

Im November 2011 wurde Sibylle Lewitscharoff mit dem von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk vergebenen Wilhelm Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Der vorliegende Band enthält neben der Einleitung von Hubert Winkels und der Ansprache des Intendanten Willi Steul die Dankesrede der Autorin, in der sie sich mit funkensprühendem Witz der Lektüre von Raabes letztem Roman »Altershausen« widmet; ihr stehen zur Seite ein Aufsatz des Kunsthistorikers Thomas Döring über die Bilderwelten in Lewitscharoffs Roman »Blumenberg« sowie die Laudatio von Kristina Maidt-Zinke. Darin heißt es: »Sibylle Lewitscharoff waltet als eigensinniges Subjekt in ihren Texten auf eine Weise, die durchaus an die vielfarbig schillernden Volten, Um- und Abwege, die herrlich geruhsam ausschweifende, dann wieder abrupte Fädenzieherei eines Wilhelm Raabe erinnern kann.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 65

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Sibylle Lewitscharoff trifftWilhelm Raabe

Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2011

Herausgegeben von Hubert Winkels

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012

© Suhrkamp Verlag Berlin 2012

Originalausgabe

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt

eISBN 978-3-518-73835-1

www.suhrkamp.de

INHALT

HUBERT WINKELSVorwort

THOMAS DÖRING Gelehrter und Löwe im Bild Kunsthistorische Anmerkungen zu Sibylle Lewitscharoffs Roman Blumenberg

WILLI STEUL Rhetorische Vorspeise

KRISTINA MAIDT-ZINKE Hic sunt leones Laudatio auf Sibylle Lewitscharoff

SIBYLLE LEWITSCHAROFF Weitergeknackt Dankesrede

Anmerkungen

HUBERT WINKELSVorwort

Der Gelehrte mit dem Löwen zu Füßen – das ist in unserem kollektiven Bildergedächtnis ein für – in kulturell-säkularen Zeiträumen gedacht – allemal: Hieronymus: der heilige Hieronymus in der Höhle, in der Klause, abgeschieden, abstinent, den Worten lebend, die Vulgata übersetzend, der Hermeneut mit Praxisbezug zum Wort Gottes, inspiriert vom Höheren, zu dessen Füßen die Welt, das wilde Leben, die Gier und die Begierde schrumpfen wie zu einem zahmen Haustier, nein: tatsächlich zu einem zahmen Haustier: dem Löwen, dem Hieronymusschen, der seinerseits mit den Füßen, den Tatzen, den Boden, das Schmutzig-Gefährlich-Irdische berührt. Der Löwe hatte sich nämlich verletzt an der Welt, er hatte sich einen Dorn in die Tatze getreten, und so kam es, daß der vergeistigte Heilige der sprichwörtlichen Triebnatur den Dorn ziehen mußte. Und den Zorn gleich mit, denn selten hat man solch dünnbeinige zahnlose Löwen gesehen, bei Albrecht Dürer gar dem Haushund nah verwandt.

Doch dicht auf den Fersen des heiligen Hieronymus ist, in der Gegenwart zumindest, der textversunkene, Literatur wie Philosophie und Philosophie wie Theologie lesende Hans Blumenberg aus Münster. Er hatte es mit den Löwen in seinen Texten. Und eine erzählende Schriftstellerin beobachtete dies mit Wohlwollen, schloß scharf zurück aus der stillen Lust des Münsteraner Meisters an der Erkenntnisarbeit der Metaphern und der Bilder überhaupt auf das von Blumenberg geschätzte Bild des Löwen – und schon, so geht Erzählen, liegt der da: zu Füßen ebenjenes Lehrenden im philosophischen Seminar in Münster. Halb Wort, halb Fleisch, nicht vollends konvertiert (wie beim Bild des Löwengegenspielers auf der zoologischen Aggressionsskala: des Lammes nämlich, als Lamm Gottes gänzlich übergegangen), und darum eben, der ontologischen Halbheit wegen, manchmal etwas schwindsüchtig dünn gemalt.

Wie und warum kann man das machen? – dem Denker einen Löwen beigesellen, der gähnen und gehen und überhaupt so einiges kann, verschwinden unter anderem, obwohl seine körperliche Präsenz die ungleich größere Sensation ist – warum und wie man das machen kann, diese Frage stellt sich bei diesem Ein-Personen-Zitier-Kartell namens Hans Blumenberg am wenigsten. Er selbst hatte diese Aktion seit frühen Lehrtagen vorbereitet mit seinen Paradigmen zu einer Metaphorologie, wo er in nuce eine literarische Theorie der Unbegrifflichkeit entwickelt hat: Wo Begriff und rationaler Diskurs dominieren, wachsen die Löwen fördernden Zonen (das »hic sunt leones« auf den frühen Weltkarten warnt noch vor den wilden Wesen, im Serengeti darf nicht sterben des Kinos/Fernsehens sind sie gerade noch zu retten). Metaphern, immer in Kontexten entwickelt, nicht unbedingt die absoluten, sind Mittel der Erkenntnis, nicht des Schmucks, und nicht auch nur der Veranschaulichung allein. Sie sind ambige operative Figuren der Einbildungskraft, von denen abzusehen bedeutet, starke Erscheinungen in Hörsälen zu übersehen; das tun so gut wie alle Studenten in Blumenbergs Hörsaal in Lewitscharoffs Blumenberg-Roman; zwar wittert es ein wenig löwig, doch unterhalb der Bewußtseinsschwelle.

Nun hatten wir bei der Verleihung des Wilhelm Raabe-Literaturpreises 2011 an Sibylle Lewitscharoff die Tragweite dieser Konstellation nicht gleich erkannt, wir: die Jury und die Kulturmenschen der Stadt Braunschweig, doch dann brach es mächtig durchs Unterholz, erst als Kalauer und Scherz mit tieferer Bedeutung, dann als roter Faden und starkes Tau, schließlich als Hauptthema der gesamten Lob- und Preisveranstaltung. Ja, es ging so weit ins real unheimliche Geschehen über, daß während einer abendlichen Löwenführung mit Lewitscharoff beim Besuch des St.-Blasii-Doms in Braunschweig wir, des Löwen zu Füßen des Herzogs Heinrich ansichtig, die Glocken läuten hörten. Dieser Marmorlöwe auf dem Sargdeckel hat seinen symbolischen Ursprung im Heiligen Land, von wo er dem herrscherlichen Heinrich gefolgt ist; die vita activa et aggressiva im Zeichen des Löwen – sie ist die eigentlich kulturhistorisch dominante Figur: der Herrscher im und auf dem Fell des Löwen. Es läuteten also alle Glocken und erinnerten daran, daß die vielstationige Löwentour mit Autorin als nächstes die größte Löwenskulptur des Mittelalters vorsah, den Braunschweiger Löwen eben in der Burg Dankwarderode, und so ging es weiter, durch Braunschweig, durch die Nacht, durch die Kunstgeschichte und die Assoziationsräume aller Beteiligten.

Einiges davon bündelte sich denn auch bei der Raabe-Preisverleihung mit ihren diesmal, woher wohl?, besonders inspirierenden Reden. Was allein schon Stuttgart hergibt für den Löwenpool!, das mag man angesichts der Leus und Löws und Leons und Leonberge und der Lews (besonders in auf -tscharoff endenden Namen) gar nicht glauben. Der Intendant des Deutschlandradio Willi Steul erinnert mit einem Ausflug zur, einem Gleitflug über die Stuttgarter Löwenstraße daran. Einen Ausflug ins weitere und tiefere literarische Löwengeflecht – wenn diese zoologisch-botanische Hybridbildung erlaubt ist – unternimmt die ansonsten gelegentlich scharf, doch meist leise schnaubende und zart grollende Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke in ihrer hermeneutisch wohltarierten literarisch-philosophischen Löwenabwägung. Stilvoll zurück mit der Löwenproliferation hält sich Sibylle Lewitscharoff selbst in ihrer Dankesrede, endet aber nolens volens mit dem »bis ins hohe Alter üppigem Haar« des Braunschweiger Erzählers Raabe und seinem »gut anderthalb Handspannen auf die Brust niederwallenden Bart«. Wir stehen nicht an, dies eine Löwenmähne zu nennen; genausowenig wie wir den von Lewitscharoff schlußendlich zitierten Raabeschen Traum von einem Mann als kräftigem neuen Nußknacker auf ein Löwengebiß beziehen. Nicht explizit jedenfalls tun wir das, wir sehen nur die Attribute dort fluten, wo die Löwen-Nomenklatur rezessiv wird.

Und der Auftakt, das, was jetzt auf der Stelle folgt, ist noch eine Zutat ex officio. Am grandiosen, seiner barocken erkenntnisfördernden Bilderfülle wegen bewegenden Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig lehrt ein piktoraler Löwenforscher, der bis zu unserer bescheidenen Anfrage von dieser stillen Grundorientierung seines lehrenden und kuratierenden Daseins noch nicht einmal recht wußte. Thomas Döring sind wir zu Dank verpflichtet. Rasch leuchtete ihm all das Denken und Bilden mit Löwen ein und heim, als er den Blick aus seinen Archiven, Depots, Grafikkabinetten und Bildersälen hob, um ihn gleich wieder in die so unterschiedlichen Texte Blumenbergs und Lewitscharoffs zu versenken. Und nach geduldiger Schau- und Staun-Arbeit hatten wir dann die schönste Verbindung zwischen der figuralen Bilderkultur des Museums und dem tropischen Überschwang der klugen Grenzgänger, denen all die schöne Mühe gilt, sprich dem temporären Traum-Duo Lewitscharoff / Blumenberg.

Und daß die Traversale zwischen den schönen Künsten auch auf anderen Gebieten gelingt, ist ein weiterer Glücksfall. Damit ist das Theater gemeint, natürlich das Braunschweiger Staatstheater mit Joachim Klement, das nicht nur den Ort des Geschehens (ab)gibt, den Festakt bereichert, sondern in der Langen Raabe-Nacht am Abend vor der Preisverleihung auch junge Dramatiker vorstellt, mit Auszügen und Szenen aus Stücken und Inszenierungen, die aktuell oder künftig gezeigt werden, womit ein althergebrachter Zusammenhang wieder belebt wird.