6,99 €

Mehr erfahren.

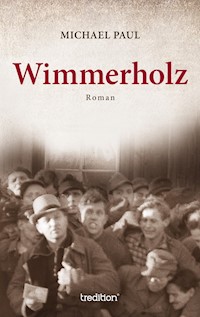

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach einer wahren Begebenheit - Mai 1945 - Königsberg. Die legendäre Hauptstadt Ostpreußens ist Ausgangspunkt einer Odyssee über das mystische Gotland bis nach Småland. Feldwebel Martin Greven, seine junge Liebe Greta Sandberg und die 10-jährige Lena ahnen nicht, dass sie wegen des Schlüssels zu einem der mysteriösesten Schätze der Welt von einem Geheimbund gejagt werden. Währenddessen werden Martins Kameraden in Schweden interniert - mit dem Versprechen, sie nach Deutschland zu entlassen. Sie wissen nicht, dass die Regierung in Stockholm längst andere Pläne hat. Was folgt, ist absolut unfassbar. Der "Blutige Freitag" zählt zu den traumatischsten Erlebnissen Schwedens in der Nachkriegszeit. In Deutschland hingegen kennt kaum jemand die dramatischen Begebenheiten um die deutschen Soldaten. Eingebettet in diese historischen Ereignisse entwickelt sich die Geschichte um Liebe und Hoffnung, Leben und Tod - und hält den Leser bis zur letzten Seite gefangen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Michael Paul

Wimmerholz

www.tredition.de

© 2014 Michael Paul

Lektorat & Coaching: Paulina Schulz

Korrektorat & Continuity: Evelyn Paul

Umschlaggestaltung: Angela Herold

Illustration: Ev Tschentschel

Titelbild: Eksjö museum, Eksjö, Schweden

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN: 978-3-8495-7766-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Michael Paul

Wimmerholz

1

Der Koffer stand gepackt im Flur. Es war Freitag, halb neun Uhr an einem Morgen im Juni 1998. Carl blickte nochmal auf das Flugticket.

„Visby - Tallin, Gate A, schließt um 9 Uhr 40. Alles klar, das kann ich mir merken“.

Er klang gut gelaunt und steckte das Ticket zusammen mit der Einladung zum „Internationalen Kongress für mittelalterliche Geschichte“ in die Innentasche des braunkarierten Jacketts.

„Ich denke, ich bin soweit!“, sagte er, während seine Hände prüfend alle Taschen seiner Jacke nochmals abtasteten.

„Du hast einen wunderbaren Tag erwischt. Der Flug nach Tallin wird sicher ruhig werden“, sagte Lena, während sie ihm das Jackett auf dem Rücken glatt strich.

Wie jedes Mal, wenn Carl verreiste, blickte er nochmal zurück und warf einen Blick durch das große Wohnzimmerfenster ihres alten gemütlichen Häuschens in der Nygatan. So gerne er auch verreiste und seiner Forschung nachging, so sehr hasste er es, nach fast vierzig Jahren immer noch, Lena zu verlassen - auch wenn es diesmal nur für vier Tage sein sollte.

„Montagabend bin ich zurück, mein Schatz. Was hast du außer dem Kirchenkonzert noch vor?“, fragte er Lena. Zu sehr hatte es ihn geärgert, dass er ausgerechnet am Sonntag nicht da sein konnte, wenn seine Frau mit ihrem Chor das große jährliche Konzert hatte. Sie leitete den Chor seit acht Jahren mit großem Erfolg, und der Dom war außer an Heiligabend nur zu diesem Konzert überfüllt, darüber witzelte sie gerne. Ausgerechnet dieses Jahr, wenn sie das erste Mal seit Langem wieder ein Solo selbst spielte, konnte er nicht dabei sein.

Die Akustik des mittelalterlichen Gebäudes ließ einen großartigen Klang für Lenas Violine erwarten. Es würde gewiss der Höhepunkt des Konzerts, da war sich Carl sicher. Das geplante Stück hatte sie zuletzt in ihrer Zeit an der Philharmonie in Stockholm als erste Geigerin gespielt.

„Heute habe ich noch zwei Schüler, Emma und Björn“, gab sie zur Antwort, „und morgen will ich im Dom für Sonntag einiges vorbereiten.“

Carl nahm seinen Trolley, hängte die Laptoptasche um und gab ihr einen innigen Kuss. Sie umarmten sich lange und Lena sah ihm zu, wie er ins Taxi stieg.

„Ruf mich an oder schick eine SMS, wenn du angekommen bist“, rief sie ihm zu. Er nickte, winkte ihr zu, und das Taxi fuhr die enge Nygatan langsam über das Kopfsteinpflaster davon.

Seit 1970 bewohnten sie nun das kleine gelbe Haus. Im Erdgeschoß rechts hatte Lena ihren Musikraum eingerichtet, mit einem Klavier, verschiedenen Streichinstrumenten, Notenständern und einem grau-rot gestreiften Sofa. „Musikskola Lena Persson“ stand auf dem glänzenden Messingschild an der Tür. Obwohl sie Karriere gemacht hatte in verschiedenen bekannten Orchestern, war doch diese kleine Musikschule und die Arbeit mit den Kindern und dem Domchor für sie der Höhepunkt ihrer Laufbahn. Lena konnte sich nichts Schöneres vorstellen und ihre Schüler liebten sie. Neben dem jährlichen Kirchkonzert organisierte sie im Rahmen der Kulturtage ein großes Symphoniekonzert in der St.- Nikolai-Ruine, einer der zehn großen mittelalterlichen Kirchenruinen, die das Stadtbild Visbys prägen.

Die Doppelstunde mit Emma, einem neunjährigen Mädchen, verlief wie immer. Sie hatte ihre Etüden geübt, aber mancher Halbton und insbesondere das Vibrato ließen erahnen, welche Ausdauer und Hartnäckigkeit noch notwendig sein würden, um aus Emma eine Geigenspielerin zu machen; womöglich sogar eine gute, denn sie hatte Talent. Mit großer Geduld begannen sie die Übungen immer wieder von vorne, wenn die Geige ein unerwünschtes Nebengeräusch erzeugte.

Das Mädchen erinnerte Lena sehr an sich selbst, als sie in dem Alter war. Als sie auf dem elterlichen Gut in Ostpreußen mit der Geige heimlich unter dem Scheunendach übte - weil Vater und Mutter bereits eine Karriere als große Opernsängerin für sie vorgesehen hatten und es nicht gerne sahen, wenn sie ihre Zeit mit der Geige vergeudete, statt Tonleitern rauf und runter zu singen. Die Arbeiter auf dem Gut hatten es hingegen geliebt, wenn Lena spielte. Es war eine willkommene Unterhaltung und Abwechslung bei der harten Arbeit auf dem Gut. Selbst den polnischen und französischen Zwangsarbeitern konnte sie damit die schwere Zeit etwas erleichtern.

Emma setzte gerade zum dritten Mal für die Etüde in E-Dur an, als es an der Tür klingelte. Lena wunderte sich, denn sie erwartete keinen Besuch und die nächste Unterrichtsstunde war erst am Nachmittag.

„Emma, wir machen Schluss für heute! Das war ganz großartig. Bitte übe die drei Etüden weiter und nächstes Mal spielen wir sie mal gemeinsam, was hältst du davon?“, fragte Lena lächelnd, während sie sich vom Sofa erhob. Die Augen des Mädchens strahlten. Es galt unter Lenas Schülern als Auszeichnung, wenn ihre Lehrerin mit ihnen zusammen spielte. Das machte sie nur in besonderen Fällen. Beseelt packte Emma ihre Geige in den Instrumentenkoffer und folgte Lena zur Tür.

„Bis nächsten Dienstag!“, verabschiedete sich Emma, ohne sich noch mal umzuschauen und fegte durch die Tür, kaum dass Lena sie geöffnet hatte.

„Lena Persson?“, fragte der Postbote, der etwas verdattert vor der Tür stand, weil ihn das kleine Mädchen fast umgerannt hatte, „oder Lena Greven?“

„Eigentlich beides“, antwortete Lena neugierig, während der Mann einen Briefumschlag aus seinem Fahrradkorb zog.

„Ja, was denn nun?“, fragte er etwas irritiert.

„Persson ist mein Nachname, Greven einer meiner Mädchennamen“, antwortete Lena ruhig.

„Ach, Sie haben auch noch mehrere Mädchennamen?“, wunderte sich ihr Gegenüber brummig, was Lena eher amüsierte. Er war wohl neu auf der Tour und heftig in Zeitnot, da er ja die Route noch nicht kannte.

„Das ist eine längere Geschichte. Möchten Sie sie hören?“, fragte Lena. Sie konnte nicht widerstehen, den armen Briefträger etwas zu necken.

„Nein, danke“, kam es prompt zurück, „ich habe ein Einschreiben für Sie, unterschreiben Sie bitte hier.“ Er hielt ihr einen Quittungsblock und einen Kugelschreiber hin, Lena unterschrieb und er übergab ihr einen Briefumschlag. Mit einem knurrigen „Tack så mycket“ schwang er sich aufs Fahrrad und rollte zwei Häuser weiter. Lena schaute ihm amüsiert nach, ging ins Haus und schloss die Tür hinter sich.

Sie betrachtete den Umschlag. Er trug ein Wappen und daneben prangte die Adresse eines Notars: Anders Holmquist, Strandvägen 17, 104 40 Stockholm.

„Oh, eine sehr gute Adresse. Aber Holmquist … nie gehört“, wunderte sich Lena und ging hinaus auf die Terrasse. Sie setzte sich in einen der Korbsessel und schlitzte den Umschlag vorsichtig mit dem silbernen Brieföffner auf, den sie von der Kommode im Flur mitgenommen hatte. Sie nahm den Brief heraus und begann zu lesen:

Sehr geehrte Frau Persson,

in einer vertraulichen testamentarischen Angelegenheit möchte ich Sie gerne bei Ihnen in Visby aufsuchen, um einer unserer Kanzlei aufgetragenen Pflicht nachkommen zu können. Mein Reiseplan der nächsten Tage ermöglicht mir leider nur, am Montag, den 15.06.1998 um 14 Uhr zu Ihnen zu kommen. Ich hoffe sehr, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können. Bitte verzeihen Sie mir die sehr kurzfristige Reiseplanung. Ein notwendiger Anschlussflug lässt mir bedauernswerter Weise keine andere Möglichkeit und ich möchte den mir übertragenen und mir persönlich sehr am Herzen liegenden Auftrag schnellstmöglich erledigt wissen.

Bitte bestätigen Sie den Termin telefonisch in meinem Büro, die Nachricht wird mich dann erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Anders Holmquist

Notar

„Das klingt ja geheimnisvoll“, dachte Lena und überlegte, worum es wohl gehen könnte. „Eine testamentarische Angelegenheit“, murmelte sie vor sich hin. Hatte sie etwas geerbt? Von wem? Ihre Eltern waren vor wenigen Jahren gestorben, und sie hatte keine Idee, was dahinter stecken könnte.

Lena ging zurück ins Haus, griff nach dem Telefon und wählte die Nummer. Nach zweimaligem Klingeln meldete sich eine freundliche junge Frauenstimme:

„Notariat Holmquist, was kann ich für Sie tun?“.

„Hier spricht Lena Persson, ich habe ein Einschreiben bekommen von Herrn Notar Holmquist, und wollte den Termin am Montag um 14 Uhr hier in Visby bestätigen“.

„Persson …“, eine Pause setzte am anderen Ende der Leitung ein, “ach ja, Frau Greven, oder?“, fragte die Stimme und fuhr ohne auf eine Antwort wartend fort: “wir haben eine Weile suchen müssen, bis wir Sie gefunden haben. Daher hat Sie der Brief leider auch erst jetzt so kurzfristig erreicht. Bitte entschuldigen Sie.“

„Worum geht es denn?“, fragte Lena, wohl ohne die Erwartung zu haben, dass die eifrige Sekretärin ihr die Angelegenheit am Telefon erklären würde.

„Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber Herr Holmquist wird Ihnen ja am Montag alles erläutern. Es geht um das Testament von Herrn Olof Bengtsson.“ Lena zuckte zusammen, als die Stimme am anderen Ende der Leitung diesen Namen sagte. Sie bedankte sich und legte auf.

„Olof Bengtsson? Das kann doch nicht wahr sein!“, dachte sie. „Holt mich die Geschichte meiner Jugend nun wieder ein, nach so vielen Jahren?“.

Die Gedanken beunruhigten sie. Sie ging in die Küche und kochte sich erst einmal einen grünen Tee. Das tat sie immer, wenn sie Ruhe zum Nachdenken brauchte. „Wahrscheinlich ist es etwas Gutes“, beruhigte sie sich und schmunzelte über sich selbst.

Um zwölf Uhr summte das Handy, eine SMS von Carl, dass er gut angekommen war. Um vierzehn Uhr kam Björn, ein leidlich begabter Klavierschüler, Sohn des Apothekers zwei Straßen weiter. Der Apotheker war überzeugt, dass sein Sohn das Talent für einen großen Pianisten habe. Lena war da nicht so sicher. Nach diversen „Für Elise“ und einigen Übungen aus der russischen Klavierschule Nummer vier holte sich Lena die Noten für das Sonntagskonzert, weil sie diese nochmal genau durchgehen wollte.

Carl hatte sie zurückgeschrieben, dass er sie abends vor 22 Uhr noch anrufen möge. Aber sie wusste schon, dass das nur selten klappte. Nicht, weil er nicht an sie dachte, sondern einfach, weil der Kongress meist bis spät in die Nacht ging - wenn auch verlagert vom Konferenzsaal zur Hotelbar - und er sie spät, wenn er endlich ins Hotelzimmer kam, nicht mehr aufwecken wollte. Sie nahm ihm das nicht übel, denn sie wusste, dass die Kontakte und Gespräche gerade abends oft wertvoller für Carl waren als irgendwelche langweiligen Vorträge tagsüber.

So war es auch diesmal. Sie hatten sich nicht mehr gesprochen und Lena ging mit den Gedanken über diesen merkwürdigen Brief früh ins Bett. Von Olof Bengtsson hatte sie nur noch eine ganz schemenhafte, vage bildliche Vorstellung. Schließlich hatte sie ihn als Zehnjährige vor über 50 Jahren das letzte Mal gesehen.

Am nächsten Morgen rief Carl aus Tallin an, zwischen Frühstück und dem ersten Vortrag über die Ergebnisse von Ausgrabungen in Mittelengland. Viel Zeit hatte er nicht und im Hintergrund war das rege Treiben in der Hotellobby zu hören. Lena erzählte ihm kurz von dem Brief, aber Carl konnte sie nur schwer verstehen.

„Warte den Besuch des Notars ab, dann wird sich gewiss alles aufklären. Sicher wird alles gut! Und am Dienstag komme …“, dann brach die Verbindung ab.

So stürzte sich Lena in die Vorbereitungen für ihr Konzert am Sonntag, und die vielen Aufgaben, Anrufe und Dinge, die noch schnell organisiert werden mussten, ließen sie den Brief wieder etwas vergessen.

Sonntagabend rief Carl an, es war schon fast Mitternacht.

„Und, wie war dein Konzert?“, fragte er.

„Mein Schatz, es war einfach wunderbar, großartig! So schade, dass du nicht dabei sein konntest. Die Leute waren begeistert und die Stimmung war einfach wieder unglaublich!“, schwärmte Lena. Wie immer war ihr ihre Begeisterung und Leidenschaft für die Musik sofort anzumerken. Dafür liebten sie ihre Freunde, ihre Schüler und natürlich Carl.

„Oh, habe ich ‚unglaublich‘ gesagt?“, lachte Lena los, „das sollte man wohl zu einer Veranstaltung in einem Dom besser nicht sagen. Wenn das Pastor Eriksson hören würde!“

Sie mussten beide herzhaft lachen. Lena war müde nach dem Konzert und so bezeugten sie sich noch ihre gegenseitigen Liebe, schickten sich einen Kuss durch die Leitung und verabschiedeten sich. Lena fiel ins Bett und schlief sofort ein.

Montagmorgen holte sie der geheimnisvolle Brief wieder ein. Es war ein herrlicher, warmer Sommertag und so setzte sie sich nach dem Frühstück mit einer zweiten großen Tasse Kaffee auf die Terrasse in einen der beiden Liegestühle. Sie beobachtete die großen weißen Möwen, die über den Dächern der Stadt im blauen Himmel kreischend ihre Kreise zogen und sich gegenseitig jagten.

Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und genoss die wärmenden Sonnenstrahlen. Dann dachte sie wieder an den Brief und den Notar, der später kommen sollte, und an Olof Bengtsson. Er war damals ein guter Freund ihrer Eltern gewesen. Ihr Vater war vor drei Jahren gestorben, ihre Mutter erst letztes Jahr. Ihr Bruder Johannes hatte später den Hof in Grötlingbo weitergeführt, während sie für ein spätes Musikstudium nach Stockholm gegangen war.

Sie schlief ein und im Traum sah sie sich als kleines Mädchen auf dem Hof in Grötlingbo, wo sie mit Martin und Greta gelebt hatte, und mit Åke, ihrem lieben Großvater und Sven, Gretas Bruder.

Sie sah die große Herde Gotlandschafe mit ihrem festen grauen Pelz und den schwarzen Köpfen an sich vorbeiziehen, die wachenden bellenden Hunde, die sie so geliebt hatte. Sie sah sich auf dem Pferd durch die Herde reiten. Dann wechselten die Bilder in immer schnellerer Folge, wurden düsterer, bedrohlicher. Sie lief unter dunklen Gewitterwolken über scheinbar unendliche Weizenfelder und plötzlich hörte sie von irgendwoher Musik. Die Arbeiter auf dem Feld in ihren zerlumpten Jacken und mit ihren verdreckten Gesichtern lachten und winkten ihr zu. Auf einmal saß sie alleine draußen auf dem Meer in einem kleinen Fischerboot, das mit eiskaltem Wasser voll lief. Lena wurde trotz der warmen Sonnenstrahlen kalt und sie begann zu zittern. Dann rannte sie plötzlich panisch durch enge Gassen einer alten Stadt voller Ruinen, hinter ihr eine übergroße dunkle Gestalt, überall Rauch, Schreie, Soldaten, Schüsse. Sie fühlte die Bedrohung, bekam Angst. Ihre Hände krampften sich zusammen. Als neben und über ihr ein Haus einstürzte, schreckte sie hoch.

Schweißperlen standen ihr auf der Stirn, sie atmete schnell und ihr Puls raste. Lena stand auf, lief etwas durch den Garten und versuchte sich zu beruhigen. So lange schon hatte sie diese Bilder nicht mehr gesehen, und war so froh darüber gewesen. Nun waren sie plötzlich wieder da.

Kurz nach zwei klingelte es an der Tür. Lena öffnete und der graumelierte ältere Herr im dunkelblauen Anzug mit adrett gebundener roter Krawatte stellte sich freundlich als Notar Anders Holmquist aus Stockholm vor. Er trug eine Aktentasche und ein längliches, verschnürtes Paket unter dem Arm. Er stellte die Aktentasche kurz ab, um Lena zur Begrüßung die Hand geben zu können. Er bedankte sich dafür, dass Lena so kurzfristig Zeit für ihn hatte und entschuldigte sich für die kurze Vorwarnzeit. Lena bat ihn herein und verschwieg, dass sie ganz froh war, dass nicht noch mehr Tage zwischen dem Brief und dem Besuch gelegen hatten. Sie setzten sich auf die Terrasse und Holmquist bewunderte die Aussicht. Durch die Lage oberhalb des Doms reichte das Panorama über die Altstadt mit ihren verwinkelten und eng stehenden kleinen Häuschen bis hinaus aufs Meer.

„Ein schönes Häuschen haben Sie hier, Frau Persson“, begann er das Gespräch und stellte das Paket und seine Tasche neben seinem Stuhl ab.

„Ja, das stimmt. Wir wohnen hier nun schon seit 1970, und fühlen uns richtig wohl“, antwortete Lena, während sie auf die Kaffeekanne auf dem Tisch wies.

„Ja, gerne, um die Zeit passt ein Kaffee immer gut“, nahm der Notar die Einladung an.

„Nun, Herr Holmquist, Sie sind sicher nicht mit der Fähre nach Gotland gekommen, um mit mir über die Schönheit der Stadt zu sprechen oder Kaffee zu trinken“, lenkte Lena das Gespräch freundlich auf den eigentlichen Grund des Besuchs, während sie ihm einschenkte.

„Frau Persson, ich bin in einer offiziellen Angelegenheit hier, es ist aber auch ein mir sehr am Herzen liegender letzter Freundschaftsdienst. Olof Bengtsson war ein guter Freund meines Vaters Peter, und als Notar hat er meinen Vater in seinem Testament mit einer, sagen wir, etwas ungewöhnlichen Sache beauftragt.

„Demnach ist Herr Bengtsson tot?“, fragte Lena nach.

„Ja, er ist vor einigen Jahren verschieden. Er hatte ein sehr schönes erfülltes Leben und wurde 94 Jahre alt. Er starb im Frühsommer 1983. Er hatte eine erfolgreiche diplomatische Laufbahn absolviert, wurde nach dem Krieg Botschafter in der Schweiz und dann bis zu seiner Pensionierung Staatssekretär für Schweden bei der UN in New York. Er hat sich besonders für die Menschenrechte und die Einhaltung der Genfer Konvention bei Kriegsgefangenen engagiert“, begann Holmquist zu erklären. Lena runzelte die Stirn.

„Herr Holmquist, Sie haben doch nicht 15 Jahre gebraucht, um meine Adresse ausfindig zu machen, oder? Sie steht im Telefonbuch.“

„Nein, nein, lassen Sie mich bitte weiter ausführen“, erwiderte der Notar, sichtlich bemüht, sehr einfühlsam mit Lena umzugehen.

„Olof hat mich gebeten, Ihnen nach seinem Tod diesen Brief und dieses Paket persönlich zu überbringen, aber nicht, bevor auch Ihre Eltern verstorben sind. Das Paket hat er schon vor vielen Jahren bei meinem Vater hinterlegt. Mein Beileid zum Tod Ihrer Eltern.“

Lena nickte verwirrt. Holmquist legte behutsam einen Briefumschlag auf den Tisch, der mit einem Wachssiegel verschlossen war.

„Bitte fragen Sie mich nicht, warum er das so wollte. Ich weiß es auch nicht. Leider haben wir erst vor Kurzem vom Tod Ihrer Mutter erfahren und dann nach Ihnen gesucht. Und deshalb bin ich nun hier.“

Lena verstand überhaupt nichts mehr. Was sollte das für einen Sinn haben?

„Und was haben Sie mir mitgebracht?“

„Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Olof hat meinem Vater das Paket bereits so verschlossen nach dem Krieg gegeben. Seither haben wir es verwahrt und nun kann ich es Ihnen überreichen. Mit seinem Testament zusammen kam noch dieser Brief an Sie dazu.“ Sie betrachteten das rätselhafte Paket eine Weile schweigend, bis sich der Notar räusperte.

„Sie erlauben, dass ich mich nun verabschiede, Frau Persson? Und lassen Sie mich noch sagen, dass Olof in den höchsten Tönen von Ihren Eltern gesprochen hat. Er muss sie sehr gemocht haben, auch wenn sie wohl keinen Kontakt mehr hatten.“

Beide standen auf und Lena begleitete ihn zur Tür.

„Ich denke, wir werden in Kürze nochmal telefonieren“, sagte Holmquist, während er Lena die Hand schüttelte und dann die Straße hinunter zum Hafen ging. Lena kam nicht mehr dazu, zu fragen, warum sie denn nochmal telefonieren sollten.

Sie ging zurück auf der Terrasse und nahm im Vorbeigehen das Paket aus dem Flur mit, das der Notar dort abgestellt hatte. Es war erstaunlich leicht für seine Größe. Nun betrachtete sie den Briefumschlag mit dem roten Siegel, der auf dem Tisch lag, und das Paket, das sauber in braunes Packpapier verpackt und mit einer stabilen Kordel verschnürt war. Sie versuchte, sich ein Bild daraus zu machen, was der Notar ihr gerade erzählt hatte, doch sie konnte die Bruchstücke an Informationen nicht zu einem Ganzen zusammenfügen.

So setzte sie sich wieder in ihren Stuhl an den Tisch unter dem Sonnenschirm, nahm ihre Tasse in die Hand und betrachtete den Umschlag auf dem Tisch, fast so, als hoffte sie, dass der Brief von selbst aufginge und ihr von sich aus sein Geheimnis enthüllte.

Schließlich nahm sie den Brief, brach das Siegel durch, nahm ihren Kaffeelöffel und öffnete mit dem Stiel vorsichtig den Umschlag. Sie begann zu lesen.

2

Der Sommer 1944 kündigte sich in Ostpreußens Hauptstadt Königsberg mit schönen, warmen Tagen an. Es war eine Wohltat nach dem brutalen Winter, und das urbane Treiben in der Provinzhauptstadt blühte auf. Der Krieg hatte sich längst gegen Deutschland gewendet, die Ostfront rückte unaufhaltsam gen Westen. Ostpreußen hingegen war bis zu diesem Sommer weitgehend verschont geblieben. Auch wenn Stalingrad erste Zweifel am Endsieg aufkommen ließ, so hielten es doch viele immer noch für ausgeschlossen, dass der große Sieg gefährdet sei oder gar der Russe nach Ostpreußen käme. Die Propaganda sorgte scheinbar für Beruhigung im Volk. Niemand in Königsberg konnte - oder wollte - erahnen, was ihnen bevorstand und dass sie ihre Heimat bald für immer verlieren würden.

Martin, Hannes und Paul saßen auf einer kleinen Mauer im Innenhof der Kaserne. Es war eines der Forts im Verteidigungsring rund um Königsberg. Schon im 19. Jahrhundert erbaut, umgab die militärische Anlage ein breiter Wassergraben und viele der roten Backsteingebäude waren unter Erdwällen verborgen.

Sie hatten Dienstpause und redeten über dies und das, meist über die Heimat, den Krieg, manchmal auch über Mädchen. Sie hatten sich bereits in der Grundausbildung kennengelernt und waren schnell Freunde geworden.

Martin Greven kam aus Köln und war froh, dass er hier im Fort eingesetzt war, auch wenn es fern von seiner alten Heimat im Westen war. Als Feldwebel war er der Dienstgradhöchste der Freunde. Ihn hatte es nie an die Front gezogen, nie in den angeblichen Kampf um Ehr und Vaterland. Er strebte nicht nach einem aufregenden oder gefährlichen Leben, brauchte kein Abenteuer. Wäre der Krieg nicht dazwischen gekommen, wäre er vermutlich - nach den Plänen seiner Mutter - irgendwann in einer Amtsstube gelandet. Aber trotz der widrigen Umstände war er loyal, insbesondere gegenüber General von Schultzendorff, seinem Vorgesetzten.

Auch seine beiden Freunde wollten nur schnell wieder zurück in die Heimat, aber ihre Motive dafür konnten kaum unterschiedlicher sein.

Hannes war ein liebenswerter, sensibler Mensch, der immer gute Laune zu haben schien. Martin kannte keinen besseren Streitschlichter als ihn. Er konnte immer für Ausgleich sorgen, sich in die verschiedenen Sichtweisen einfühlen und eine Lösung vermitteln. Er kam aus Hamburg und hatte noch lange als „unabkömmlich“ in der Firma seines Vaters gearbeitet, bevor er doch noch eingezogen wurde. Die Trennung von seinen beiden jüngeren Schwestern, den Zwillingen, und den Eltern machte ihm zu schaffen.

Paul hingegen kam aus dem Ruhrgebiet, aus Essen. Martin und Hannes waren sich nicht sicher, ob er wegen der Stadt oder eher nur wegen „Rot-Weiß“, seiner Fußball-Mannschaft, zurück wollte. Er war ein robuster Charakter, sehr anpassungsfähig und nach Einschätzung seines damaligen Trainers einer der talentiertesten jungen Spieler in der Stadt, wenn auch mit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Wäre der Krieg nicht dazwischen gekommen, hätte er in „der Ersten“ von Rot-Weiß spielen können.

Mit seinen beiden Freunden verbrachte Martin die wenige Freizeit, die ihm zwischen den Diensten blieb. Ihre Freundschaft war mehr als die übliche Kameradschaft. Sie hatten das Gefühl, sich schon ewig zu kennen und standen immer füreinander ein.

An einem dieser herrlichen Junitage wurde im prächtigen Schloss in Königsberg ein Empfang gegeben. Gauleiter Erich Koch hatte geladen und hohe Militärs, Parteigenossen, der Adel und angesehene Persönlichkeiten der Gesellschaft waren gekommen.

Als Fahrer hatte Martin seinen General Heinrich von Schultzendorff zum Schloss gefahren. Oft war Feldwebel Martin Greven als Ordonanz und Fahrer für den General im Einsatz, wenn er nicht in der Schreibstube des Forts vor den Toren der Stadt Berichte tippte, Unterlagen analysierte, Material organisierte oder Depeschen übermittelte. Er war froh über diese Position, erschien ihm doch dieser frontferne Einsatz als sicher und nicht so gefährlich.

Martin schätzte den General, Oberstleutnant von Schultzendorff immer sehr. Ein bisschen war er sogar so etwas wie ein Vaterersatz geworden, nachdem sein Vater schon früh im Ersten Weltkrieg in Frankreich gefallen war, da war Martin gerade mal sieben Jahre alt gewesen. Seine Mutter war Ende Mai 1942 beim Bombardement der Briten auf Köln ums Leben gekommen und auch damals hatte der General ihn unterstützt und vier Tage Fronturlaub gegeben. Auf den langen Fahrten im Kübelwagen, die er oft mit dem General zu unternehmen hatte, hatten sie viel miteinander geredet, über Privates ebenso wie über Politik.

Der Schlosshof war mit haushohen roten Hakenkreuzfahnen geschmückt. Nachdem er im großen Bogen durch den Innenhof des alten Schlosses gefahren und der General ausgestiegen war, stellte Martin den Wagen neben einem der vielen anderen auf der Südseite des Hofs ab, gegenüber dem Eingang zu den Gewölben des berühmten Weinlokals im Schloss, dem „Blutgericht“. Er beobachtete, wie Männer in Gehröcken, Frack oder Uniformen das Schloss betraten. Ihre weiblichen Begleitungen beeindruckten mit ihren Abendkleidern und extravaganten Hüten.

Den Fahrern war ein Nebenraum des Festsaals zugewiesen worden, durch dessen angelehnte Verbindungstür sie einen Blick in den Festsaal werfen konnten und für ihre Dienstherren so jederzeit abrufbereit waren.

Aus dem Festsaal war ein Tusch der Kapelle erklungen und der erste Redner war, wie unschwer am Ton zu erkennen, der Gauleiter. Seine Ambitionen, seinem großen Vorbild aus dem Reich nachzueifern, drückten sich in Stimme, Betonung und der Lautstärke seiner Rede unverkennbar aus. Nicht umsonst nannten ihn alle hinter vorgehaltener Hand etwas spöttisch den „Führer von Ostpreußen“. Er begrüßte die Gäste und begab sich dann auf einen verbal ausschweifenden Ausflug durch die übliche Propaganda, und dankte dem Führer für dessen grenzenlose Selbstaufopferung und Unterstützung Ostpreußens. Martin hatte ein flaues Gefühl in der Magengegend, während er ihm zuhörte.

Koch schloss seine Ansprache mit den Worten:

„Und so übergebe ich das Wort nun an unseren sehr geschätzten, obersten Hüter unserer einzigartigen preußischen Kunstsammlungen, Herrn Direktor Dr. Alfred Rohde! Bitte schön!“

Mit einer gönnerhaften Geste bat er den kleinen unscheinbaren Mann mit der runden Brille in seinem bubenhaften Gesicht auf die Bühne, während alle ihrem Provinzführer pflichtbewusst applaudierten.

Martin horchte auf und sah durch den Spalt der Tür in den Saal. Über die Köpfe hinweg konnte er die Bühne sehen. Er hatte mal in der „Preußischen Zeitung“ einen interessanten Artikel über Dr. Rohde und die Prussia-Sammlung gelesen, die im Schloss ausgestellt war. Eigentlich interessierte sich Martin nicht besonders für Kunst, Gemälde und Museen, aber irgendwie war er an diesem Artikel hängengeblieben.

Dr. Rohde sprach mit warmer, sympathischer Stimme, nicht sehr laut, und man musste sich anstrengen, um in dem großen Saal etwas zu verstehen. Offenkundig fühlte er sich vor so vielen Menschen nicht sehr wohl, war kein Mann für die Bühne. Martin ging währenddessen zu dem kleinen Buffet, das für die Fahrer aufgebaut worden war und folgte weiter der Reede von Dr. Rohde. Als er sich wieder auf seinen Stuhl neben der Tür gesetzt hatte, kündigte dieser gerade ein Kind an, das nun ein ganz besonderes Lied vortragen würde. Im Saal wurde es vollkommen still und Martin öffnete den Türspalt etwas weiter, um besser zuschauen zu können.

Martin sah das Mädchen, wie sie in ihrem feinen blauen Faltenrock und der weißen Bluse auf die Bühne stieg, einer der Musiker ihr das Mikrofon einstellte und die berühmten ersten Töne der Trompete zu „Lili Marleen“ durch das Schloss hallten. Als die Kleine dann mit ihrer kristallklaren Stimme mit „Unter der Laterne, vor dem großen Tor“ begann, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Auch die Ordonanzen im Nebenraum waren sichtlich berührt von der jungen Dame, obwohl man das Lied schon so oft gehört hatte. Ein tosender Applaus folgte.

Einige Zeit später ließ General von Schultzendorff nach Martin rufen. Der General stand mit Dr. Rohde zusammen, als Martin dazukam.

„Ich denke, wir fahren dann, Feldwebel. Bitte holen Sie den Wagen!“, gab er das Zeichen zum Aufbruch. Doch bevor Martin etwas hatte sagen können, kam ein elegantes Ehepaar auf Dr. Rohde zu.

„Darf ich vorstellen? Baron Claus von Tarnitz und seine Frau Martha“, sagte Dr. Rohde.

„General von Schultzendorff, es ist mir eine Ehre“, stellte sich der General vor und begrüßte die Baronin mit einem Handkuss. „Mein Adjutant, Feldwebel Greven“, stellte er Martin kurz vor.

„Das sind die Eltern der kleinen Lena, die so wunderbar die ‚Lili Marleen‘ gesungen hat“, erklärte Dr. Rohde, „Ganz, ganz außergewöhnlich für ein zehnjähriges Mädchen, oder?“

Der General lächelte und nickte zustimmend.

„Dr. Rohde, Sie müssen uns helfen!“, reagierte der Baron aufgeregt, „Wir können Lena nirgends finden. Ich befürchte, sie hat sich im Schloss verlaufen. Und wir kennen uns hier ja auch nicht aus.“

„Greven“, übernahm von Schultzendorff gleich das Kommando, „helfen Sie doch Dr. Rohde bei der Suche. Niemand kennt sich schließlich so gut im Schloss aus wie er! Baronin, machen Sie sich bitte keine Sorgen, wir werden Ihre Tochter sicher umgehend finden!“

So liefen Dr. Rohde und Martin durch die Gänge und Säle des Schlosses, doch sie konnten das Mädchen nicht finden.

Sie liefen bis in die Gewölbekeller und riefen immer wieder laut ihren Namen. In einem der Kellergänge stolperte Martin über eine Kiste, bevor Dr. Rohde das Licht anmachen konnte. Vor Martin standen zwanzig bis dreißig lange, nach frischem Holz riechende und vernagelte Holzkisten. Sie trugen keine Aufschrift, aber ihm fiel ein ungewöhnliches Symbol auf, das auf allen Kisten an den Kopfseiten aufgemalt war. Dr. Rohde erklärte, dass darin einer seiner Schätze verpackt sei.

„Ich muss Vorsorge treffen gegen die anrückende Front. Aber bitte kein Wort darüber zu Erich Koch, der glaubt ja immer noch an den Endsieg.“

In Dr. Rohdes Gesicht las Martin eine Mischung auch Zynismus und Resignation zugleich. Martin zwang sich bei der sarkastischen Bemerkung zu einem höflichen Lächeln, und sie liefen die Treppen wieder hinauf. Von oben schallte die Tanzmusik herunter, die Stimmung im Festsaal war offenbar ausgelassen.

Plötzlich hörten sie durch den Spalt einer angelehnten doppelflügeligen Tür den Klang einer einzelnen Geige.

„Der Moskowitersaal, natürlich!“, rief Rohde und öffnete vorsichtig die Tür. Der herrliche Saal mit seinem prächtigen Gewölbedach beherbergte gerade die Ausstellung der berühmten Prussia-Sammlung. Dr. Rohde flüsterte Martin zu, dass viele Kunstgegenstände zwischen den Vitrinen, Kanonen und Ritterrüstungen abgestellt worden waren, die normalerweise im Festsaal präsentiert wurden, aber dem Fest für diesen Abend weichen mussten.

Leise liefen sie in den Saal und lauschten dem klaren Klang der Geige, einer Melodie, die sie noch nie zuvor gehört hatten. Das Lied hatte einen Refrain, den Lena mit ihrer klaren Mädchenstimme leise vor sich hin mitsang:

„Lenchen, Lenchen Wimmerholz, dein Vaterland, es ist zu stolz, dein Mutterland find keine Ruh„, und der liebe Gott schaut zu!“.

In dem großen Saal hallte die Geige zusammen mit ihrer Stimme so schön, dass die beiden Männer ergriffen stehen blieben und zuhörten. Martin wunderte sich über den Text, den das Mädchen sang. Es kam ihm nicht vor wie ein typisches Kinderlied und er hatte es nie zuvor gehört.

Langsam gingen sie um die Vitrine, hinter der Lena auf einer alten Kiste saß und spielte. Die Kleine schaute auf und spielte ungerührt weiter. Dr. Rohde strich dem Mädchen übers Haar.

„Lena, du spielt ja ganz wunderbar Geige! Was war das für ein Lied?“, frage Dr. Rohde.

„Das ist „Lenchen Wimmerholz“, antwortete Lena unbekümmert „Das haben die Arbeiter auf dem Gut meiner Eltern für mich gedichtet. Sie singen es, wenn sie auf den Feldern für meinen Vater arbeiten und mich sehen. Sie sind wohl nicht so glücklich, weil sie weg von daheim sind, aber wenn sie singen, geht es ihnen besser.“

„Welches Gut ist das?“, fragte Martin.

„Das Gut von Tarnitz, in der Nähe von Tapiau. Wir haben große Felder und viele wunderschöne Pferde“, antwortete Lena. Das war das erste Mal, dass Martin und Lena miteinander sprachen.

„Komm Lena, deine Eltern vermissen dich schon“, sagte Dr. Rohde und sie brachten das Mädchen zurück zu ihren Eltern.

Martin konnte, als er mit dem General das Schoss verließ, nicht ahnen, dass er zehn Monate später mit dem Kind in einem alten Kahn auf der Ostsee sitzen und ums Überleben kämpfen würde.

Mit leisen Ruderschlägen ließ die „Erika“ den Feuerschein der brennenden Häuser von Pillau hinter sich und erreichte die schützende Dunkelheit der Ostsee. Martin steuerte den alten Kahn, Hannes und Paul ruderten. Martin klappte den Kragen seiner Uniformjacke hoch, während Lena unter der Plane Schutz suchte und sich versteckte.

Leicht blies der Wind über die See. Die Mainächte konnten noch kalt werden. Sie mussten schnellstens heraus auf die offene See, bevor ein Schiff den unbeleuchteten Kahn rammen würde.

Pillau war seit Wochen voller Menschen, Hunderttausende, die weg wollten, nur weg! Die Russen standen vor den Toren der Stadt und der ständige Artilleriebeschuss hatte bereits alles in Schutt und Asche gelegt. Königsberg hatten sie längst gestürmt und zwei Tage später sollten sie auch die letzte Hafenstadt Ostpreußens erobert haben. Der Weg über die Ostsee war die letzte Hoffnung der Menschen, die noch dort waren und jeder hoffte, auf einem der nächsten Schiffe einen Platz zu ergattern.

Erst als der Feuerschein über der Stadt ihr Boot nicht mehr erreichte und sie die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnten, zündete Paul eine der beiden Petroleumlampen unter der dichten Plane an.

Ambrossat, der alte Hafenarbeiter, hatte ihnen das alte, vergessene Strandboot besorgt, das eher wie ein übergroßes Ruderboot aussah mit einem Mast für zwei Segel. Lediglich mehrere Sitzbretter boten die Möglichkeit, nicht im Wasser zu hocken, das auf dem Boden des Boots herum schwappte. Der alte Kahn hatte die letzten Jahre sicher kein Wasser mehr unterm Kiel gehabt und war in dem kleinen Bootshaus unter Gerümpel in Vergessenheit geraten.

Martin, seine beiden Freunde und das Mädchen waren vor einer Stunde noch am Hafenbecken in Pillau gestanden, als die beiden Wehrmachtssoldaten Fuchs und Schneider sie wie zufällig angesprochen hatten. Man kam ins Gespräch und Fuchs hatte erzählt, dass er einen Hafenarbeiter bestochen hätte, der ihm dafür einen alten Fischerkahn überlassen würde, der noch auf dem Reedereigelände herumlag. Sie könnten mitkommen und so mit ihnen zusammen über die Ostsee fliehen. Fuchs‘ Angebot erschien unter den dramatischen Umständen und der drohenden Gefahr der heranrückenden Front für sie wie ein Lotteriegewinn und so hatten die drei Freunde sich mit dem Mädchen zusammen den beiden Fremden angeschlossen. Gleichzeitig hatten sie sich gewundert, dass es tatsächlich noch irgendetwas in Pillau gab, was man zur Flucht über die See nutzen konnte, an ein Boot war zu der Zeit schon gar nicht mehr zu denken.

Als der Kahn die offene See erreicht hatte, setzten sie das Gaffel- und Focksegel des knarrenden und ächzenden Einmasters und holten die beiden schweren Ruder ein. Ostpreußen lag nun hinter ihnen und langsam machte sich Erleichterung breit, obwohl ihnen die Gefahren, die ihnen noch bevorstanden, bewusst waren.

Franz Schneider und Rudolph Fuchs waren zunächst damit beschäftigt, das durch mehrere Löcher zwischen den Planken immer wieder eindringende Wasser mit zwei Eimern über Bord zu kippen. Der Rumpf war eigentlich nicht mehr seetüchtig, aber in dieser Zeit durfte man nicht wählerisch sein. In einer Holzkiste hatten sie ihre Vorräte verstaut und so ein wenig vor dem Wasser geschützt.

Martin fixierte das Ruder mit einem Tau und kroch zu den Anderen unter die Plane. Der Wind nahm zu und das Boot begann stärker zu schaukeln. Mittlerweile hatten die Männer die Ritzen und Löcher, durch die das Wasser eingedrungen war, mit Stoffresten einigermaßen abdichten können.

Martin setzte sich neben das kleine Mädchen und reichte ihr ein Stück Brot aus einer der Proviantdosen.

„Und, sagt, woher kommt ihr?“, begann Paul ein Gespräch und schaute Fuchs und seinen Kollegen an.

„Rudolph Fuchs, bin aus Allenstein. Ich war als Funker mit meiner Einheit südöstlich von Königsberg. Als meine Einheit aus Masuren den Rückzug antrat und wir irgendwann aufgerieben waren, habe ich mich nach Pillau durchgeschlagen.“

„Bist du ein Deserteur?“, fragte Hannes nach.

„Nein, ich habe einen ordentlichen Marschbefehl erhalten. Für uns gab es nichts mehr zu tun, die ganze Technik war im Eimer und es gab keinen Ersatz mehr. Die Russen saßen uns schon im Genick. Ich sollte eigentlich den Funkdienst hier im Hafen verstärken“, erklärte sich Fuchs.

„Und du?“, fragte Paul nach und schaute den Anderen an, der bisher kaum etwas gesagt hatte. Er war deutlich älter, Paul schätzte ihn auf Mitte Vierzig.

„Ich bin Franz Schneider und komme aus Tilsit. Ich war im Kurland, aber dann haben sie mich auch nach Pillau geschickt. Rudolph und ich haben uns vor ein paar Tagen hier getroffen.“

Martin und Paul sahen sich kurz an. Irgendwie waren ihnen die beiden Männer nicht ganz geheuer, sie trauten ihnen nicht, darüber waren sie sich auch ohne Worte einig.

„Und wer seid ihr?“, fragte Fuchs. Die drei Freunde schauten sich an.

„Gut, dann mache ich weiter“, unterbrach Hannes die kurze Pause, „Ich bin Unteroffizier Johannes Ratke und ich komme aus Hamburg. Alle nennen mich Hannes. Mit Paul und Martin war ich im Verteidigungsring von Königsberg eingesetzt. Vor dem Fall der Stadt haben wir einen Marschbefehl bekommen, einige Zivilisten nach Deutschland zu bringen und für deren Sicherheit zu sorgen. Das ist Lena, die Einzige, die von den drei Personen noch bei uns ist.“ Er zeigte auf das Mädchen. „Und das ist Paul Hoffmann, auch Unteroffizier, ein echter Essener Fußballer!“, grinste er und klopfte Paul freundschaftlich auf die Schulter.

„Rot-Weiß natürlich!“, betonte Paul, nahm eine Packung Zigaretten aus der Tasche und reichte sie herum. „Ach ja, und der Mann am Steuer ist Feldwebel Martin Greven. Er war Fahrer, Ordonanz und manchmal auch „Aufpasser“ von unserem Chef!“, lachte Paul.

„Ich komme aus Köln“, ergänzte Martin.

Rudolph nickte mit dem Kopf in Richtung Lena, die zwischenzeitlich eingeschlafen war. „Was macht die Kleine hier bei euch?“

„Wir bringen sie nach Deutschland“, antwortete Martin.

„Und wo kommt sie her?“, fragte Fuchs nach.

„Sie kommt von dem großen Gut von Tarnitz, in der Nähe von Tapiau“, gab Martin weiter zur Antwort. Es widerstrebte ihm, Fuchs mehr Details zu verraten. Auch wenn Martin nicht genau sagen konnte, warum, war ihm dieser Kerl unsympathisch und er hatte keine Lust, weiter mit ihm zu reden. Doch Fuchs ließ nicht locker:

„Und ihre Eltern?“

„Lenas Eltern sind dort von den Russen ermordet worden“, antwortete Martin missmutig.

„Drei Mann bringen ein Kind nach Westen? Ist das euer Ernst?“, lachte Fuchs.

„Das war ursprünglich anders gedacht“, antwortete Martin nun genervt, „Wir sollten noch ein wichtiges Ehepaar aus Königsberg in den Westen bringen, aber wir haben sie nicht mitnehmen können.“

„So, wen denn, dass die so wichtig waren? Wahrscheinlich irgendwelche Parteibonzen, was? Wie den Koch, der ist ja als Erster abgehauen, der Feigling“, fasste Fuchs nochmal nach.

Nun reichte es Martin.

„Ist doch egal!“ brummte er und drehte sich demonstrativ weg.

Fuchs schaute Paul zweifelnd an - und der spürte, dass Martins Antwort Fuchs nicht überzeugt hatte. Aber dieser fragte nicht weiter nach.

Sie organisierten die Ruderwache für die Nacht, jede Doppelstunde wollten sie sich abwechseln. Martin übernahm die erste Wache. Mehr als das Ruder gerade zu halten und in die stockdunkle Nacht zu fahren, konnte er sowieso kaum tun. Die Anderen versuchten, es sich unter der Plane auf den alten Holzbrettern, die sie vor dem kalten Wasser auf dem Schiffsboden schützten, einigermaßen bequem zu machen.

Zwei Stunden später war die Ablösung fällig und Martin weckte Paul.

„Hey, Paul, aufwachen, du bist dran!“

„Ja, ich bin ja schon wach“, brummte Paul und streckte sich.

„Also bei uns im Fort war es echt gemütlicher und wärmer als hier“, witzelte er.

„Na ja, dafür sind uns dort die Granaten um die Ohren geflogen!“, antwortete Martin, „Hier, übernimm das Ruder. Versuche, das Boot irgendwie geradeaus zu steuern.“

Paul schaute ihn in dem schwachen Licht der Laterne, das unter der Plane hervor schien, mit großen Augen an.

„Ach so, klar, ganz einfach. Witzbold, es ist stockdunkel!“

Martin musste auch leise lachen.

„Ja, keine Ahnung, wir dürfen nur nicht im Kreis fahren! Wenn die Sonne aufgeht, können wir die Himmelsrichtung bestimmen. Wir sollten auf jeden Fall erst einmal nördlich segeln, weg vom Land.“

„Gut, dann hoffen wir mal, dass die Sonne morgen früh rechts von uns aufgeht“, sagte Paul.

„Das heißt Steuerbord, du Landratte!“, flüsterte Hannes, der wach geworden war und zog den Kragen seiner Jacke wieder etwas höher, um weiterzuschlafen.

Martin verzog sich unter die Plane. Trotz der anstrengenden letzten Tage und den Strapazen konnte er zunächst nicht einschlafen. Er spürte, wie eine leichte Welle gegen das Schiff schlug und sah in das Engelsgesicht des schlafenden Mädchens. Er zog die dicke Wolldecke über ihre Schultern hinauf unters Kinn, damit sie nicht fror. Sie war ein hübsches Mädchen, keck und aufgeweckt, schulterlange braune Haare und eine freundliche klare Stimme. Wenn sie sprach, merkte man ihr ihre gute Erziehung und Bildung an.

Noch einige Minuten hörte er dem Rauschen der Wellen zu, dann fielen ihm die Augen zu.

Paul versuchte, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das Boot geradeaus fuhr, aber im Stockdunkeln war das einfach unmöglich. Zweimal meinte er, in der unheimlichen Stille der nächtlichen See Motorengeräusche anderer Schiffe zu hören. Ansonsten hatte er nur die Pflicht, den langen Griff des Ruders festzuhalten und nicht einzuschlafen. Er dachte an Königsberg zurück.

Wenn er mit Hannes und Martin Ausgang hatte, waren sie mit dem Kübelwagen in die Stadt gefahren, am Kaiser-Wilhelm-Platz und der Langgasse entlang spaziert, hatten am alten Pregel und dem Hundegatt den Kähnen beim Be- und Entladen zugeschaut oder bei der Durchfahrt durch die hochgeklappte Grüne Brücke. Häufig waren sie ins „Alhambra“ gegangen, das große herrliche Lichtspielhaus. Einmal hatten sie ein Ruderboot geliehen und waren mit zwei Mädchen, die sie unterwegs aufgegabelt hatten, auf dem Schlossteich herumgefahren.

„Was für eine wunderschöne Stadt das war“, dachte Paul. Noch weitere sieben Monate waren sie in ihrem Fort stationiert, einer der fünfzehn alten Befestigungsanlagen, die aus dem vorherigen Jahrhundert stammten und wie ein Ring rund um die Stadt lagen. Erst als die Russen immer näher kamen und der Artilleriebeschuss zu stark wurde, waren sie dort abgezogen worden. In den alten Ziegelbunkern mit dem Labyrinth aus unendlich vielen, meist unterirdischen Gängen und Räumen waren sie lange sicher gewesen und hatten so die Stadt schützen können. Als Mechaniker war er für das Instandsetzen der Fahrzeuge zuständig gewesen. Oft kamen beschädigte Fahrzeuge zurück, und er war als Genie bekannt, denn irgendwie hatte er immer Ersatzteile organisieren und alles reparieren können: oft aus drei halbzerstörten Fahrzeugen über Nacht wieder ein funktionierendes Gefährt zusammengeschraubt. Dafür schätzten ihn seine Kameraden, neben seinem untrüglichen Talent für Fußball natürlich, seiner großen Leidenschaft. Er dachte an seine Heimat, an Essen, sein „Rot-Weiß“. Bis er einberufen wurde, war er in der zweiten Mannschaft, aber kurz vor dem Durchbruch gewesen. Neunundreißig war er dabei gewesen beim Einweihungsspiel des neuen Stadions gegen Schalke. 30.000 Zuschauer waren gekommen, Paul bekam Gänsehaut, wenn er daran dachte. Und er hatte als Ersatzspieler auf der Bank gesessen, weil einige Spieler der ersten Mannschaft schon zur Wehrmacht einberufen waren. Zwei Wochen später hatte der Krieg begonnen. Heute waren da, wo der Sportplatz war, nur noch Bombentrichter. Ein Kamerad aus Essen hatte ihm davon nach seinem Heimaturlaub berichtet.

Paul musste gähnen. „Nur nicht einschlafen“, dachte er, “Denk, denk, das hält dich wach! Und bloß nicht im Kreis fahren oder zurück an die Küste.“ Das war seine größte Angst, denn dort warteten die Russen. Er hob die Plane vorsichtig an und holte sich ein Stück Brot aus der Vorratskiste, um sich zu beschäftigen.

3

Dank der nordisch kurzen Nächte war es bereits einige Stunden hell, als die Ersten erwachten. Die Nacht war kühl und unbequem gewesen. Das Wasser war ruhig, kaum ein Wind wehte. Martin schaute sich um. Am Horizont konnte man immer wieder größere und kleinere Schiffe erkennen, die vorbeizogen.

„Mann, mit dem Kahn hier kommen wir ja nie vom Fleck!“, motzte Fuchs und betrachtete den über Nacht wieder angewachsenen Wasserspiegel im Boot. „Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind?“.

„Gib mir doch mal Kompass und Seekarte!“, spottete Hannes genervt, der die letzte Nachtschicht übernommen hatte, „Nein, im Ernst, so wie es dem Sonnenstand nach aussieht, sind wir die ganze Nacht nördlich oder nordwestlich gesegelt. Das ist eigentlich gut, nur wissen wir nicht, wo genau wir sind und wie weit wir gekommen sind. Wir müssen uns von den Hauptschiffslinien fernhalten. Dort sind die russischen U-Boote und Jagdflieger unterwegs. Und in der Dunkelheit hätten wir keine Chance, wenn wir auf Kollisionskurs wären, denn die Schiffe führen alle keine Lichter.“

Fuchs, Hannes und Paul diskutierten weiter über Kurs und mögliche Ziele ihrer Fahrt.

„Guten Morgen, Lena. Hast du gut geschlafen?“, fragte Martin noch etwas müde und legte seine Hand auf ihre Schulter. Er bewunderte das Mädchen für seine Tapferkeit. Hatte sie wirklich schon realisiert, dass ihre Eltern beim Sturm der Russen auf das Gut ums Leben gekommen waren?

Er ahnte, dass es Lena in dem adligen Elternhaus nicht immer leicht gehabt hatte. Trotzdem war diese zurückhaltende Trauer für eine Zehnjährige schon erstaunlich. Eine strenge, isolierte Erziehung durch Privatlehrer, eine Mutter, die aus dem Kind unbedingt eine Opernsängerin machen wollte, weil sie selbst ihre junge Karriere wegen einer Kehlkopfentzündung beenden musste, und der Baron, ein Patriarch preußischen Adels, für den das Wohl seiner Pferde weit über das seiner Frau, seiner Tochter oder dem seiner Zwangsarbeiter gegangen war. „Disziplin und Ehre, und alles für das Gut!“, waren seine Worte gewesen, als Martin im letzten August zusammen mit General von Schultzendorff das Gut von Tarnitz besucht hatte.

Sie hatten dem Baron zu dem Anlass auch zwei Kisten und ein Paket gebracht, das sie vorher bei Dr. Rohde in Königsberg abgeholt hatten. Das war das zweite Mal, dass Martin den Museumsdirektor getroffen hatte. Es sollte nur noch ein weiteres Zusammentreffen geben. Martin vermutete, dass der Baron und der Museumsdirektor befreundet waren.

Das Gut von Tarnitz war eines der größten und vornehmsten Anwesen in der ganzen Gegend. Man fuhr lange durch die weitläufigen, sanft geschwungenen Felder und Wälder des Barons, bevor man zu dem herrschaftlichen Gutshaus kam. Auf den Feldern arbeiteten viele Männer und Frauen, zweifelsfrei Zwangsarbeiter. Martin erinnerte sich an deren bittere und finstere Mienen, als sie vorbeigefahren waren.

Neben der groß angelegten Landwirtschaft war die Trakehnerzucht des Barons über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und die Kriege hatten den Bedarf an guten preußischen Pferden stark ansteigen lassen, so dass die Zucht ständig erweitert werden musste, um die Wehrmacht beliefern zu können. Göring war der Einladung des Barons zu einer Jagd durch die Wälder des Landgutes ebenso gerne gefolgt wie der Gauleiter Koch und andere Parteigrößen. Früher war hier sogar der Kaiser einmal zu Gast gewesen. Martin erinnerte sich an die Bilder von der Eingangshalle, die Lenas Vater stolz präsentiert hatte. Wie wohl den russischen Soldaten die Kaiserfotos gefallen hatten, als sie mit gezogenen Sturmgewehren in die Halle gestürzt waren? Martin vermutete, dass der Baron sich wie viele andere Adlige auch selbst erschossen hatte, statt sich den Russen auszuliefern.

In den beiden Kisten waren ein wertvolles Gemälde und die kleine Statue eines goldenen, germanischen Engels, der kämpferisch einen Speer in die Höhe hielt. Martin erinnerte sich, dass in der Kiste mit dem merkwürdigen Engel auch ein Brief von Dr. Rohde an den Baron enthalten war. Nachdem dieser den Brief gelesen hatte, schien er kurz irritiert. Schließlich hatte er das Hausmädchen geschickt, um Lena zu holen. Als diese die große geschwungene Treppe in die Eingangshalle herunterkam, überreichte der Baron ihr das Päckchen und sagte, dass es für sie sei, ein Geschenk von Dr. Rohde. Die Geige, die Lena aus dem Paket vorsichtig auspackte, war das Instrument, auf dem sie im Schloss an dem Abend gespielt hatte. Dr. Rohde hatte den General und Martin schon bei der Übergabe eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Geige für das Mädchen ein ganz besonderes Geschenk sei und sie darauf unbedingt sehr, sehr gut aufpassen müsse, sie sei sehr wertvoll.

Die Erwachsenen waren in den prunkvollen Salon nebenan gegangen und die Baronin hatte sich gefreut, dass Martin mit dabei war.

„Wie schön, Herr Feldwebel, dass Sie mitgekommen sind. Sie haben doch unsere Tochter nach dem Fest in dem Labyrinth des Schlosses wiedergefunden. Bitte setzen Sie sich, darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?“

Martin empfand den ganzen adligen Rummel damals als viel zu steif, zu unecht. Er war in Köln bei seiner Mutter unter einfachen Umständen erzogen worden. Als alleinerziehende Kriegswitwe hatte es die Mutter nicht leicht gehabt. Sie hatte es immer als großes Glück gesehen, dass sie bei Direktor Röttgen als Hauswirtschafterin arbeiten konnte. Ihm gehörten die Röttgen-Werke, die zunächst Haushaltsartikel herstellten. Martin erinnerte sich gerne daran, wie er durch die Fabrik geräubert war, nachdem er von der Schule gekommen war, oder am Küchentisch Hausaufgaben gemacht hatte, während sie das Essen für die Herrschaften vorbereite. Er erinnerte sich an einige große Feste, die der Direktor im Garten rund um die Villa gegeben und die Martin vom seinem kleinen Erkerfenster aus beobachtet hatte. Wohnen durften sie in einer kleinen Dienstbotenwohnung unter dem Dach.

Mit Beginn des Krieges war die Produktion natürlich auf Munition und Militärbedarf umgestellt worden, was dazu geführt hatte, dass die Briten die Fabrik und Röttgens Villa, die direkt neben den Hallen stand, schon in der ersten Kölner Bombennacht in Schutt und Asche gelegt hatten. Das Unternehmerehepaar und seine Mutter hatten diese Nacht nicht überlebt, während Martin bereits Dienst in Königsberg leistete. Die Nachricht vom Tod der Mutter erreichte ihn erst eine Woche später.

Die beiden Soldaten hatten sich auf der Fahrt zum Gut darüber unterhalten, warum Dr. Rohde einem kleinen Kind eine so kostbare Geige schenkte. Sie rechneten es seiner erkennbar großen Kinderliebe an, denn eigene Kinder hatte der Museumsdirektor nicht. Die Baronin war von dem Geschenk wenig angetan, wusste sie doch genau, dass ihre Tochter viel lieber Geige spielte als sich ihrer Gesangsausbildung zu widmen. Immer wieder erwischte sie Lena dabei, auf einer alten, verstimmten Geige zu üben, die ihr einer der Arbeiter, ein ehemaliger Musiker, manchmal ausgeliehen hatte. Die Zwangsarbeiter mochten das Mädchen, wenn es dann Geige spielend über die Felder lief und sie bei der harten Arbeit etwas Abwechslung bekamen. Das klang manchmal so schief, dass die Arbeiter ein Spottlied darüber sangen. Der Baron sah das gar nicht gern und hatte ihr den Kontakt zu den Franzosen und Polen verboten, doch Lena hatte sich nicht darum geschert.

Das alles hatte Lena ihm erzählt, als sie in Pillau nach einem Schiff gesucht hatten und warten mussten. Deshalb wusste Martin, warum der Kleinen die Geige von Dr. Rohde so wichtig war und sie sie unbedingt auf die Flucht mitnehmen musste, auch jetzt aufs Boot. Und sie trug das Instrument die ganze Zeit selbst, nicht einmal Martin durfte es ihr abnehmen, und sie legte den grünen Geigenkasten auch nicht aus der Hand, damit er nicht zu Boden gleiten und nass werden konnte.

„Martin, was meinst du?“, riss Paul seinen Freund aus den Gedanken, „Jetzt nach Westen, Richtung Deutschland oder Dänemark, oder nach Norden, nach Schweden?“

„Na ja, wenn ich mir diesen traurigen Kahn hier so ansehe, sollte der kürzeste Weg wohl die beste Wahl sein“, schätzte Martin die Lage ein.

„Ja, da hat er Recht“, pflichtete ihm Fuchs bei, „Der Kahn macht es nicht sehr lange, und nachdem wir die ganze Nacht schon vermutlich nordwestlich gekreuzt sind, dürfte der kürzeste Weg der nach Schweden sein. Die sind neutral, die werden uns helfen.

Franz Schneider nickte. „Was für ein komischer Kauz“, dachte Hannes, aber da er nicht wusste, was Franz im Krieg alles erlebt hatte, fragte er auch nicht nach. Ein Wunder, dass er aus dem Kurlandkessel überhaupt herausgekommen war. Wer was erzählen wollte, konnte das tun, wenn nicht, auch gut. Also entschieden sie sich, den vermeintlichen Kurs Nordwest beizubehalten und Schweden anzusteuern. Sie ahnten nicht, dass Wind und Strömung sie in der Nacht viel weiter nach Osten getrieben hatte.

Lena fragte Martin, was denn nun werden würde und wohin sie segelten.

„Weißt du, wir versuchen, nach Schweden zu segeln. Dort gibt es keinen Krieg und die werden uns helfen“, erklärte ihr Martin. Ihm war klar, dass er in dem Moment selbst keine bessere Antwort auf diese Frage hatte.

Martin war wieder überrascht, wie das Kind die ganzen Ereignisse offenbar verarbeitete. War es kindliche Arglosigkeit oder der Überlebenswille, der sie schützte? Der Verlust der Eltern, die schrecklichen Erlebnisse auf der Flucht vom Gut nach Königsberg und der Fahrt nach Pillau, die vielen flüchtenden, verzweifelten Menschen am Hafen, das musste schon unerträglich für sie gewesen sein, für ein Kind, das aus einer so behüteten Adelswelt stammte. Sie strahlte eine kindliche Art von Optimismus und Herzlichkeit aus, die ihm und seinen Kameraden gut tat.

Nun hatte Martin die Verantwortung für das Mädchen, und er spürte, dass es keine Belastung war. Im Gegenteil. Er begann, das Mädchen gerne zu haben. Im Moment hatte er nicht die geringste Idee, wohin er die Kleine bringen sollte. Wenn sie erst wieder in Deutschland waren, könnte das Rote Kreuz sich um das Kind kümmern. Doch jetzt mussten sie erst mal wieder sicheren Boden unter die Füße bekommen.

Gegen Mittag des ersten Tages auf See näherten sich von Osten plötzlich zwei Schiffe. Die Männer an Bord der „Erika“ waren erleichtert, als sie erkannten, dass es sich um deutsche Schiffe handelte, um deutsche Fähren in Tarnanstrich. Links und rechts des Fahrerhauses ragten Luftabwehrgeschütze zum Himmel. Die offene Ladefläche war überfüllt mit deutschen Soldaten und die beiden Boote unterschieden sich nur durch die weißen Nummern „212“ und „213“ unter den Frontfenstern der Fahrerhäuser.

Als die „212“ an ihnen vorbeifuhr, winkten einige der Soldaten zu dem kleinen Segler herüber. Von der Brücke rief jemand mit einem Megaphon, ob alles in Ordnung sei oder ob man sie aufnehmen solle. Martin fragte sich, wie sie sie noch aufnehmen wollten, denn auf der Fähre war kaum noch Platz für einen einzigen Mann.

Sie schauten sich an und überlegten trotzdem. Sicher war der alte Kahn nicht, und mit dem hohen Segel eine perfekte Zielscheibe für russische Flieger oder Boote. Fuchs warf ein, dass die Fähre mit ihren Kanonen wohl viel eher ein Ziel russischer Angriffe werden könnte als ihre Nussschale. Dem stimmten Paul und Hannes zu, und so winkten sie freundlich ab. Paul rief hinüber, dass alles in Ordnung sei und sie weitersegeln würden. Kurz danach passierte auch die „213“ in einigen hundert Metern Abstand. Noch ahnte niemand an Bord des Seglers, wie schnell sich ihre Entscheidung als die Richtige erweisen sollte.

Zügig wurden die beiden Fähren immer kleiner in Richtung Horizont, als Paul plötzlich aufschreckte.

„Da, da, Flieger!“, rief er aufgeregt und alle sahen in die Richtung, in die Paul zeigte. Drei russische Jagdflieger kamen von Osten her in niedriger Höhe in Richtung der Fähren, und schon kurze Zeit später war ein heftiges Feuergefecht zu hören. Die Flugzeuge flogen unerbittliche Angriffe gegen die Schiffe, die sich mit heftigen Salven aus der kleinen Bord-Flak zu wehren versuchten.

Martin drückte Lena an sich, die sich ängstlich in seiner Jacke vergrub und sich die Ohren zuhielt.

„Meint ihr, die haben uns auch gesehen?“, fragte Hannes. Doch eine Antwort war gar nicht mehr nötig, denn der Angriff auf die Fähren schien beendet, die Flieger drehten ab und kamen zum Entsetzen der Männer direkt auf den kleinen Segler zu.

„In Deckung!“, rief Paul und alle duckten sich so gut es ging auf den Boden des Boots. Die ersten zwei Maschinen flogen mit geringer Höhe über die „Erika“ hinweg, ohne dass etwas passierte. Der dritte Flieger kam etwas später und feuerte eine kurze Salve aus seinen beiden Bordkanonen auf das Boot ab. Die Geschosse pfiffen den Männern um die Ohren, einige schlugen in das Holz des Boots ein. Dann war es vorbei und die Flugzeuge drehten ab.

„Verdammt!“, fluchte Paul, „Der wollte wohl seine letzten Kugeln noch nutzen. Diese Schweine!“

Sie schauten sich um, um die Schäden zu begutachten. Fünf oder sechs Einschüsse hatte der Rumpf abbekommen, davon aber nur zwei unter der Wasserlinie, die Paul und Rudolph gleich mit Lappen notdürftig abdichteten.

„Franz!“, rief Hannes plötzlich und ging zu ihm auf die andere Seite des Bootes. Franz war kreidebleich im Gesicht, zusammengesackt und stöhnte. Hannes griff nach ihm und sah den großen Blutfleck am Oberschenkel. „Er ist getroffen!“, rief er.

Paul reichte ihm ein Messer. Hannes schnitt das Hosenbein vorsichtig auf und stellte einen Streifschuss am Oberschenkel fest. In der Schiffskiste befand sich ein alter Verbandskasten, so dass sie die Wunde provisorisch versorgen und die Blutung stillen konnten.

„Er hatte Glück, aber er braucht bald einen Arzt“, sagte Paul mit sorgenvoller Miene, als sich alle wieder auf ihre Plätze setzten. Er übernahm das Ruder und begutachtete die brüchigen Segel. Der Wind wurde stärker und sie nahmen Fahrt auf.

Martin zog die Plane über Lena und sich, denn der Wind peitschte die Gischt der größer werdenden Wellen über die Bordwand. Die See wurde immer unruhiger, es fing an zu regnen und das Boot begann ordentlich zu schaukeln. Alle verzogen sich unter die Plane und der jeweilige Mann am Ruder versuchte, sich einigermaßen trocken zu halten. Sie sprachen wenig. Alle waren erschöpft von den Strapazen und hofften einfach nur, dass die Fahrt gut enden würde.

Hannes holte ein Foto aus seiner Jackentasche, ein Bild von seiner ganzen Familie. Es war an einem der schönen Sonntagnachmittage am Elbufer aufgenommen worden. Vor dem Krieg waren sie oft alle zusammen von Hamburg mit den Rädern die Elbe abwärts gefahren, hatten sich ein schönes Plätzchen am Fluss gesucht und ein Picknick gemacht. Das waren glückliche Zeiten, die schönsten für Hannes.

Nach dem Studium sollte er in die Firma des Vaters einsteigen, „Ratke und Sohn“ würde dann wieder stimmen, so wie es war, als sein Vater als junger Mann beim Großvater in der Firma begonnen, und sie später übernommen hatte. Der Handel mit Stoffen und Tüchern florierte, vor dem Krieg vor allem für feine Kleidung und Vorhänge, mit Kriegsbeginn dann gegen die Überzeugung der Familie auch für Uniformen und Militärbedarf. Hannes Vater hasste das Militär und hatte sich bis dahin standhaft geweigert, mit dem „braunen Pack“ Geschäfte zu machen. Doch mit Kriegsausbruch ging der Bedarf an teurem Brokatstoffen, Samt und Seide dramatisch zurück und man hatte sich der Nachfrage anpassen müssen. Die Lager der Firma in der alten Speicherstadt waren voll mit den wertvollen Materialien, während robuster Filz tonnenweise umgeschlagen wurde.

Hannes strich mit den Fingern über das Foto und die Gesichter seiner beiden Schwestern. Julia und Marie waren Zwillinge und acht Jahre jünger als er. Dieses Jahr sollten sie ihren Abschluss an der höheren Mädchenschule machen. Er liebte die beiden über alles und von ihnen getrennt zu sein, schmerzte ihn sehr. In Gedanken sah er sie in ihren weißen Kleidern durch den herrlichen Garten ihrer Villa in Blankenese tanzen. Seit seinem ersten Tag beim Militär war Heimweh Hannes‘ ständiger Begleiter. Sein Vater hatte alle Verbindungen bei der Handelskammer spielen lassen, um seinen Sohn als „unabkömmlich“ einstufen zu lassen, doch das hatte seine Einberufung nur verzögert. Mit Beginn der Ostfront wurde jeder Mann gebraucht. Dem Vater hatte der stellvertretende Gauleiter damals als Ausgleich vier polnische Zwangsarbeiterinnen angeboten, was Hannes‘ Vater aber abgelehnt hatte.

Langsam fing es an zu dämmern, während die See noch unruhiger wurde. Franz‘ Wunde hatte aufgehört zu bluten und er schlief viel.

Hannes setzte sich zu Martin ans Ruder. Der Wellengang rüttelte heftig am Boot.

„Mensch, ich hoffe, uns erwischt jetzt kein richtiger Sturm! Da zieht was heran, ich rieche das.“

„Ja, das hoffe ich auch. Mit dem Kahn wäre das eine Katastrophe“, antwortete Martin mit sorgenvollem Blick auf das Wasser. Sie blieben wortlos nebeneinander sitzen, bis die Nacht über sie hereingebrochen war.

„Sag mal“, flüsterte Hannes plötzlich, „dieser Fuchs ist doch ein komischer Vogel. Ich traue ihm nicht, irgendwas stimmt nicht mit dem.“

„Hm, ja, geht mir auch so“, antwortete Martin, „und dieser Schneider, ich weiß nicht, ich glaube, der hat was auf dem Kerbholz. Den einfachen Soldaten nehme ich dem nicht ab.“ Eine Welle schlug quer gegen das Boot und überspülte die Bordwand. Alle waren nun nass und Lena schrie vor Schreck grell auf. Die Vorratskiste rutschte quer durchs Boot und krachte gegen die Bordwand.

„Hannes, Paul, schnell, holt die Segel ein und sichert alles, was lose rumliegt! Ich befürchte, wir bekommen eine sehr unruhige Nacht. Franz, nimm einen Eimer, wir müssen das Wasser im Boot loswerden!“, schrie Martin.

„Ay, ay, Käpt„n“, salutierte Paul und rief: „Hey Hannes, unser Kölner Rheinschiffer macht sich nicht schlecht, was?“

Hannes lachte und sie rafften die Segel. Für eine weitere Nacht waren sie den Kräften der See hilflos ausgesetzt.

Um Mitternacht tobte der Orkan noch immer mit voller Wucht und peitschte die See auf. Der alte Kahn stieg die hohen Wellen hinauf und stürzte wieder hinab in das Wellental, um gleich anschließend wieder aufzusteigen. Mit Mühe konnten Martin und Paul das Ruder festhalten und kämpften mit aller Kraft, um das Boot quer zu den Wellen zu halten. Der Regen peitschte über das Boot und prasselte auf die Plane. Rudolph und Hannes versuchten, mit den beiden Eimern mehr Wasser aus dem Kahn zu schöpfen, als die nächste Welle schon wieder hinein spülte. Der Rumpf ächzte und wand sich bei jeder Welle und Martin fürchtete, eine der nächsten könnte die letzte für sie sein. Hannes hatte Lena ein Seil um den Bauch gewickelt, damit sie nicht über Bord gespült werden konnte. Das Mädchen klammerte sich angsterfüllt mit aller Kraft an ihren Geigenkasten.