Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Orlanda Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: frauen bewegt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Im Sommer 1964 kommt Feride als Zweijährige mit ihrer Familie nach Deutschland, nachdem ihr Vater im Zuge des Anwerbeabkommens mit der Türkei dorthin gezogen war. Eigentlich ist eine Rückkehr in die Türkei geplant, sie verschiebt sich jedoch immer weiter in eine unbestimmte Zukunft. Dabei wird Deutschland für Feride zwischen Fremdem und Vertrautem zu einem neuen Zuhause. Neben der Erzählung über die Lebensumstände der Familie geben Auszüge aus Tagebucheinträgen intensive Einblicke in die Gefühlswelt, die Herausforderungen, Ziele und Hoffnungen sowie die Identitätssuche der jungen Feride. Das Spannungsfeld zwischen ihrem Traum, ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu führen und Ärztin zu werden, und den traditionellen Moral und Wertvorstellungen ihrer türkischen Eltern, macht nicht nur die Differenzen zwischen den Kulturen, sondern auch zwischen den Generationen erfahrbar. Zahide Özkan-Rashed schildert in ihrem Buch auf detaillierte und feinfühlige Weise die Erfahrungen der heranwachsenden Protagonistin von den 1960ern bis in die 1980er-Jahre und liefert damit ein Zeitzeugnis der Lebensrealitäten der ersten und zweiten Generation türkischer Arbeitsmigrant*innen. Sie will damit einen Dialog zwischen den Kulturen anregen, um Toleranz und ein Bewusstsein für Vielfalt in unserer Gesellschaft zu fördern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch

Feride ist zwei Jahre alt, als sie mit ihrer Familie von der Türkei nach Deutschland zieht. Die Ausgangsbedingungen zum Ankommen sind schwierig, ihre Eltern arbeiten hart, die geplante Rückkehr ist stets präsent. Trotz vieler Herausforderungen gelingt es Feride mit Mut und Entschlossenheit, ihren eigenen selbstbestimmten Weg zu gehen.

Zahide Özkan-Rashed schildert in ihrem Buch auf detaillierte und feinfühlige Weise die Erfahrungen der heranwachsenden Protagonistin von den 1960ern bis in die Achtzigerjahre und liefert, unter anderem durch ihre eigenen Tagebucheinträge, ein wichtiges Zeitzeugnis der Lebensrealitäten der ersten und zweiten Generation türkischer Arbeitsmigrant*innen. Sie will damit einen Dialog zwischen den Kulturen anregen, um Toleranz und ein Bewusstsein für die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu fördern.

Über die Autorin

Zahide Özkan-Rashed wurde in der Türkei geboren und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Sie studierte Medizin und arbeitet heute als Ärztin und Autorin. Zahide Özkan-Rashed ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und lebt in Frankfurt am Main.

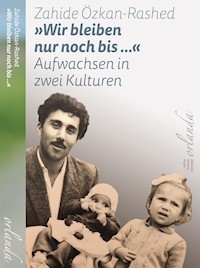

Zahide Özkan-Rashed

»Wir bleiben nur noch bis …«

Aufwachsen in zwei Kulturen

Meinen Eltern gewidmet

Inhalt

Vorwort

Teil 1 Kindheit und Jugend

Keine Angst

Dörfliches Leben am Marmarameer

Ankunft in Deutschland

Selim

Das Haus in Akdere – Früchte der Gastarbeit

Offenbach, die neue Heimat

Die Grundschule

Familienurlaub in der Türkei

Von der Grundschule aufs Gymnasium

Das »Kuckucksei« aus Deutschland

Dorfhochzeit in Akdere

Prägende Momente aus der Gymnasialzeit

Sprachen: ein Tor zur Welt

Abiturprüfung

Teil 2 Erwachsen werden

Medizinstudium

Krise und Selbstfindung

Vortrag in Paris

Im Konflikt mit sich selbst

Das Praktische Jahr

Ärztin oder Türkin?

Studienabschluss

Psychologische Hilfe

Der Traum vom eigenen Raum

Zwischen zwei Welten

Gülüzar

Die Stimme der Seele

»Erkek Fatma«

Einbürgerung und Approbation

Eine beglückende Begegnung

Auszug von zu Hause

Erste Assistenzarztstelle

Der »Heiratsbrief«

Die Hochzeit von Feride und Mohammed

Epilog

Dank

Vorwort

In den lauten Diskussionen und den steilen Thesen in den Medien zur Frage, ob Deutschland nun ein Einwanderungsland sei oder nicht, geht etwas Wichtiges oft unter: was der oder die Einzelne dabei denkt und fühlt; wie diese Debatten das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen beeinflussen; wie verschiedene Nationen einander überhaupt im Alltag begegnen, wie sie miteinander lachen und wie sie streiten; welche kleinen und großen Siege und Niederlagen das Leben in der von Vielfalt geprägten Gemeinschaft mit sich bringt. Eine solche »Nahaufnahme« soll das vorliegende Buch sein – und damit etwas zu einem harmonischen und konstruktiven Miteinander beitragen.

Die Hauptfigur meines Buches habe ich Feride genannt. Feride vereint in sich vieles von mir, doch stellt sie kein Eins-zu-eins-Abbild von mir dar. Nicht nur Namen, auch andere persönliche Daten sind absichtlich verfremdet. Damit möchte ich die verletzlichen Anteile der Hauptfigur und der anderen erwähnten Personen schützen.

Das Buch ist ein Rückblick auf die ersten 27 Lebensjahre. Die Jahre danach waren besonders durch Familie und Beruf bestimmt und damit durch andere Zielsetzungen und Anforderungen. In der letzten Zeit haben weltpolitische Ereignisse die Gesellschaft auf kaum geahnte Art herausgefordert. Zudem haben Veränderungen in meinem Leben mich vor Grundsatzfragen gestellt und mich veranlasst, Automatismen im Denken und Handeln zu hinterfragen und dabei auch alltägliche Umstände und Abläufe auf ihren Sinn zu prüfen. Vielleicht kann ich diese Gedanken meinen Leserinnen und Lesern zu einem späteren Zeitpunkt literarisch mitteilen.

Mit meinem Buch möchte ich Menschen ansprechen, die sich für die Begegnung von Menschen verschiedener Nationen und Kulturen und alles, was damit zusammenhängt, interessieren. Das Wertvolle der menschlichen Vielfalt steht dabei im Zentrum meines Interesses – bei allen Konflikten, die das Zusammenleben oft mit sich bringt.

Das Phänomen der Migration betrifft nahezu alle Länder dieser Welt, es ist ein globales Thema. Die Manifestationsformen mögen dabei verschieden sein, doch die in den einzelnen Menschen in Gang gesetzten Mechanismen haben gemeinsame »ur-menschliche« Züge. Das, was uns über alle Grenzen hinweg verbindet – darum geht es in diesem Buch.

Zahide Özkan-Rashed

Teil 1Kindheit und Jugend

Keine Angst

Sie können es kaum abwarten, Feride und ihre Schwester Fadime. Schon eine Weile spielen sie im Hinterhof des Mehrfamilienhauses im hessischen Mörfelden, in dem sie in einer kleinen Wohnung leben. Ihr neugeborener kleiner Bruder und ihre Mutter werden jeden Moment mit ihrem Vater, der die beiden vom Krankenhaus abholen gefahren ist, auftauchen. Ferides Herz klopft wie eine Trommel, ihre Beine tanzen dazu. Sie kann nicht ruhig auf der Stelle stehen. Sie hüpft und rennt von einer Ecke des Hofs zur anderen und sie lacht, überwältigt von Neugier und Freude. Wie sieht er wohl aus, der Dritte im Bunde, der erste Junge nach zwei Mädchen?

Jeder Lärm eines einfahrenden Autos lässt sie aufschrecken. Und endlich: Da kommt der weiße Opel. Die Beifahrertür geht auf. Feride und Fadime laufen hin, um das Baby zu sehen. Ganz aufgeregt stellt sich Feride ihm vor, als es plötzlich anfängt zu schreien. »Korkma, ben Alman değilim«, sagt sie spontan auf Türkisch. »Hab keine Angst, ich bin nicht deutsch!« Das sind die Worte, mit denen sie ihren kleinen Bruder zu beruhigen versucht.

Vier Jahre ist sie damals alt, ihre Schwester sechs.

Dörfliches Leben am Marmarameer

Ferides Eltern, Ali und Gülüzar Kaya, stammten beide aus ärmlichen Verhältnissen. Sie kamen aus Akdere, einem kleinen Dorf am Marmarameer. Damals machte das bergige Ackerland den größeren Teil des Dorfes aus. Hier in Akdere erblickte Feride als zweites Kind der Familie das Licht der Welt. Es war eine Hausgeburt, zu der eine Hebamme gerufen wurde, wie damals üblich. Sie soll ein stilles Kind gewesen sein im Gegensatz zu ihrer Schwester Fadime, deren lebhaftes Temperament für Hektik und Aufregung gesorgt habe.

Als Anekdote wird gerne erzählt, wie Feride als Säugling aus ihrer Wiege gefallen sei und keinen Pieps von sich gegeben habe. Es war eine selbst gebaute Babyschaukel, um Säuglinge in den Schlaf zu wiegen. Sie bestand aus einem Kartoffelsack oder einem anderen festen Stoff, welcher mithilfe von zwei Seilen an gegenüberliegenden Wänden befestigt wurde. Durch das Ziehen am Seil konnte die über dem Boden hängende Wiege hin- und herbewegt werden. Als Gülüzar eines Tages erschöpft von der Feldarbeit nach Hause kam, wurde sie von der jungen Babysitterin Samiye – tränenüberströmt und völlig verzweifelt – mit folgenden Worten empfangen: »Seit einer Stunde suche ich Feride und kann sie nicht finden!« Doch Gülüzar wusste sofort, was passiert war – Feride lag auf dem Boden unter dem großen, dicken Stoff der Wiege, der sie so bedeckt hatte, dass sie unter der Stoffmasse nicht mehr zu erkennen war. Sie war noch sehr klein und noch dazu nach damaliger Sitte wie eine Mumie, Beine und Arme fest am Körper anliegend, in ein Tuch gewickelt. Viel bewegen konnte sie sich in diesem Steckkissen nicht, und sie schien wieder eingeschlafen zu sein. Gülüzar nahm sie erleichtert in ihre Arme.

Ferides Vater war mit großen Sorgen aufgewachsen. Seine Mutter war früh an Tuberkulose gestorben. Sein Vater war mit der Aufgabe, eine fünfköpfige Familie allein zu versorgen, überfordert. Deshalb wurde ihm, dem Ältesten, eine große Last aufgebürdet. Ali konnte nur die Grundschule besuchen, obwohl er sehr gerne weiter auf die Schule gegangen wäre. Aber es war kein Geld da.

Der Standort der Grundschule wechselte mit der Teilumsiedlung des Dorfes nach unten an die Küste und war für viele schwer zu erreichen. Aus diesem Grund war man gerade bei Mädchen dazu geneigt, sie nur kurz oder gar nicht in die Schule zu schicken, damit sie »keinen Gefahren ausgesetzt« würden. Sanktionen mussten die Eltern der Mädchen dabei nicht fürchten. Denn damals in den Vierzigerjahren gab es zwar eine fünfjährige allgemeine Schulpflicht, doch keine funktionierende behördliche Kontrolle, erst recht nicht in einem so kleinen Dorf wie Akdere. Wozu sollten denn auch Mädchen lesen und schreiben lernen? Sie würden und sollten doch sowieso heiraten. Um sich für ihre Rolle als Frau und Mutter zu wappnen, war es wichtig für sie, die Mitgift vorzubereiten, im Haushalt zu helfen, kochen zu lernen, und für viele natürlich auch, auf den Feldern mitzuarbeiten. So erging es auch Ferides Mutter Gülüzar − die Grundschule besuchte sie nie, Lesen und Schreiben blieben ihr dadurch erst einmal verwehrt.

Deshalb hatte Gülüzar später als erwachsene Frau ein Problem, als ihr Ehemann nach Deutschland ging und sie nicht mit ihm kommunizieren konnte. Denn die einzige Möglichkeit des Kontakts war damals der Postweg. In ihrer Not brachte sie sich größtenteils selbst Lesen und Schreiben bei − und zwar ohne nennenswerte Hilfe von außen. Durch ihre beiden Brüder, die als Jungen und spätere Familienoberhäupter in die Schule geschickt worden waren, hatte sie eine gewisse Vorstellung vom Alphabet bekommen. Das war die Grundlage für später, wenn sie in ihren Briefen die Druckbuchstaben aneinanderreihte.

Anfangs musste sie in Akdere jemanden finden, der ihr vorlas. Dieses Vorlesen war ihr höchst unangenehm. Immerhin war es ihre Privat- und Intimsphäre, zu der andere nicht einmal in ihrer Fantasie Zugang haben sollten. Ali war vorsichtig mit der Wahl seiner Worte, denn er wusste, dass in ihrer Korrespondenz keine ungestörte Zweisamkeit gewährleistet war. Doch ihr war es bereits peinlich, die Anrede »Sevgili karıcığım« (»Meine liebe Frau«) von jemand anderem vorgelesen zu bekommen, so sittsam, wie sie erzogen war. Im Dorf hätten Mann und Frau in der Öffentlichkeit nie auch nur die kleinsten Zärtlichkeiten ausgetauscht. Gülüzar hatte Ali nicht einmal richtig in die Augen gesehen, bevor sie ihn heiratete. Sie war weggelaufen, wenn er versuchte, in ihre Nähe zu kommen, auch wenn er nur mit ihr reden wollte. Man durfte die beiden vor der Verehelichung nicht zusammen sehen – so waren die klaren Regeln des Dorfes. Diese Tabus waren für sie unumstößlich.

Eine lesekundige Freundin und auch Ali selbst, wenn er zu Besuch in der Türkei war, waren Ansprechpartner, die sie bei ihren Lesebemühungen unterstützten. Letztendlich war es aber ihr eigenes Verdienst, dass sie es über das Lesen hinaus schaffte, sich auch das Schreiben beizubringen. Ihr starker Wille sorgte dabei für die Ausdauer, die sie benötigte. Bald konnte sie kurze Texte selbstständig zu Papier bringen. Davon profitierte sie später sehr, als sie nach Deutschland nachzog.

Ankunft in Deutschland

Im Sommer 1964 holte der Vater die Familie nach. Ali selbst war 1962, als Feride ein halbes Jahr alt war, auf Anwerbung einer deutschen Firma als sogenannter »Gastarbeiter« nach Deutschland gekommen.

Eigentlich war es gar nicht geplant gewesen, die Familie nachkommen zu lassen. Ursprünglich wollte Ali nur kurze Zeit in Deutschland bleiben – gerade lang genug, um für sich und seine Familie in der Türkei eine Existenz aufbauen zu können. Aber nun wurde doch noch ein bisschen mehr Geld benötigt. Als Schweißer hatte sich Ali ganz gut gemacht, nachdem er erstmals in seiner Heimat Grundfähigkeiten in diesem Metier erworben hatte und diese in Deutschland hatte erweitern können. Er galt als fleißig und befähigt. Arbeit gab es für ihn, und die scheute er nicht. So wurde der Zeitpunkt der Rückkehr noch um ein oder zwei weitere Jahre hinausgeschoben, zunächst bis das Fundament für das eigene Haus in dem kleinen, idyllischen Dorf am Marmarameer stand und die Finanzierung dieses Projekts einigermaßen gesichert war.

»Wir bleiben nur noch bis …« – das sollte für längere Zeit ein wichtiger Satz in Ferides Familie bleiben. Es war immer eine fixe Zeitspanne von ein bis zwei Jahren, die sich mit der gelebten Zeit in die Zukunft mitbewegte. Doch sie meinten es durchaus ernst damit. Die Absicht, in das Land der Herkunft zurückzugehen, war für die ganze Familie unantastbar.

Der Gedanke an die Rückkehr stand dabei stellvertretend für die Verwirklichung eines Traumes: in einer heimischen Umgebung, in der Anerkennung und Respekt der anderen durch den erarbeiteten »Fortschritt« quasi garantiert waren, ein besseres Leben zu führen.

Selim

Im Herbst 1966 wurde Ferides Bruder Selim geboren. Selim war ein richtig süßes Kind. Feride liebte es, ihn zu knuddeln, den Duft seiner zarten Haare zu riechen und mit ihm in Babysprache zu sprechen. Als große Schwester machte es ihr sogar Spaß, ihm die Windeln zu wechseln. Das durfte sie manchmal und war ganz stolz, wenn die Mutter ihr nur mit wenigen Handgriffen helfen musste.

Mit neun Monaten wurde Selim in die Türkei zu Tante Hidayet geschickt − damals war Feride fünf Jahre alt. Sie vermisste ihren kleinen Bruder sehr. Ihre Mutter erklärte ihr: »Selim hat es gut bei Tante Hidayet. Weil sie auf ihn aufpasst, kann ich auch arbeiten gehen. Zusammen verdienen wir mehr Geld und können uns ein Haus bauen lassen, damit wir wieder in die Türkei zurückgehen können.« − »Und was passiert mit uns, müssen wir später auch weg, damit du arbeiten kannst?«, fragte Feride voller Angst. »Ihr seid schon groß genug, dass ihr ein paar Stunden alleine sein könnt«, antwortete Gülüzar mit Tränen in den Augen.

Feride dachte sich, dass es ja nur eine kurze Zeit war, in der sie von Selim getrennt sein würde. Dafür mussten sie brav sein, damit die Mutter dem Vater beim Geldverdienen helfen und das Haus schneller fertig werden konnte.

Die Trennung von Selim war für alle schwer, am meisten für Gülüzar. Anfangs weinte sie fast pausenlos. Später nicht mehr jeden Tag, aber oft genug. Wenn von Selim gesprochen wurde, flossen immer Tränen. Oft weinten sie dann alle zusammen.

An die »Übergabe« selbst kann sich Feride nicht erinnern. Sie weiß aber, dass man sich von Selim wegschlich. Damit wollten sie Selim, der ja noch kein Jahr alt war und es sowieso nicht verstanden hätte, und sich selbst den Schmerz des Abschiednehmens ersparen. Später, als er sprechen lernte, sagte man ihm, dass seine Eltern bald wiederkommen würden.

Der kleine Selim blieb drei Jahre in der Türkei. Diese drei Jahre waren eine sehr harte Zeit für Ferides Eltern. Ihr Gewissen plagte sie bis zum Äußersten. Sie hatten ihr eigen Fleisch und Blut in die Obhut anderer gegeben. Sicher, die Tante und die Oma würden sich liebevoll um ihn kümmern. Und zwei Onkel hatte er in der Türkei auch. Ja, er war nicht bei Fremden, und sie wussten, ihr Sohn war gut aufgehoben. Aber trotzdem war es ihr eigenes Kind, ein hilfloses Wesen, das sich selbst noch gar nicht als einzelne Person, sondern nur in Verbindung mit seinen Eltern wahrnahm. Er verstand nicht, was mit ihm geschah. Und sie konnten es ihm nicht erklären. Nur für sich konnten sie ihre Tat vor ihm entschuldigen. Diese schmerzliche Entscheidung war geleitet von ihrem Bestreben, für die Familie und somit auch für ihn eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Wenn Feride an diese Zeit denkt, erscheinen traurige Bilder vor ihrem inneren Auge. Ihren Eltern ging es sehr nahe, dass ihr Sohn sie bei der ersten Begegnung in der Türkei als Fremde wahrnahm und Abstand zu ihnen hielt. Er sprach sie mit »Onkel« und »Tante« an. Und noch schmerzhafter war für beide Parteien der Abschied. Kaum hatte sich das Kind an sie gewöhnt, schon mussten sie sich wieder voneinander trennen. Da war das Spielzeugauto, das »der Onkel aus Deutschland« mitgebracht hatte, nur ein schwacher Trost.

Auch wenn sie ihn sehr vermisste, war Feride etwas eifersüchtig auf ihren kleinen Bruder, wenn die Familie im Urlaub für kurze Zeit mit Selim vereint war. Denn das kleine, niedliche Geschwisterchen, das noch dazu das Privileg genoss, ein Junge zu sein, stand in dieser Zeit im Mittelpunkt. Doch immerhin mussten sich Fadime und Feride nicht von ihren Eltern trennen. Denn Feride und Fadime waren schon sechs und acht Jahre alt und konnten nach der Schule einige Stunden ohne Aufsicht zu Hause bleiben.

Gülüzar fing ziemlich bald, nachdem Selim in der Türkei untergebracht war, zu arbeiten an. Es war zunächst eine Fabrik, in der sie am Fließband eingesetzt worden war – ein eintöniger und harter Job. Gülüzar kam jeden Tag erschöpft von der Arbeit. Und auch wenn sie nach Hause kam, konnte sie sich keine Ruhe gönnen. Sie war dann oft ungeduldig mit Feride und Fadime. Die Wohnung musste aufgeräumt werden, es musste noch Essen auf den Tisch, und die Wäsche galt es auch noch mit der Hand zu waschen. Oft kochte sie vor, so dass nur noch Kleinigkeiten zu ergänzen waren. Ali kam später als sie von der Arbeit und half zwar im Haushalt mit, doch die Hauptarbeit blieb bei ihr.

Später fand Gülüzar eine Arbeit als Reinemachefrau in einem renommierten Unternehmen. Im Vergleich zu ihrem vorherigen Job war das eine Verbesserung, und Gülüzar war froh darüber. Immerhin hatte sie nun einen gewissen Spielraum bei der Ausführung der Aufgaben, die ihr zugeteilt wurden. Sie wurde respektvoll behandelt und man lobte ihren Fleiß und ihre Gründlichkeit.

Das Haus in Akdere – Früchte der Gastarbeit

Gülüzars Gehalt war tatsächlich eine Hilfe bei der Umsetzung der Pläne. An erster Stelle stand der Bau eines eigenen Hauses in Akdere. Damit möglichst viel Geld in das Projekt fließen konnte, wurde gespart, wo es ging. Man vermied es, auswärts essen zu gehen. Viele und teure Klamotten zu kaufen, kam nicht in Frage. Gebrauchsgegenstände, etwa Möbel, hatten in erster Linie ihren Zweck zu erfüllen. Ab und zu ein Kinobesuch – denn es wurden in Offenbach türkische Filme ausgestrahlt –, das war okay. Kostenträchtige Wünsche und Sehnsüchte wurden für die Zeit in der Türkei aufgehoben. Das Leid, das Selims Fehlen verursachte, sollte nicht umsonst sein. Es musste mit einem Vielfachen an Vorteilen für die Familie kompensiert werden.

Selim war etwa zwei Jahre alt, als die Erde für das Fundament des Hauses in Akdere ausgehoben wurde. Seit über einem Jahr lebte er nun dort bei Onkel und Tante. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn, wie er auf der Grundmauer des Fundaments steht. Seiner Kleidung nach ist es Winter. Denn er trägt einen dicken Pullover sowie Schal und Mütze. Selim scheint die Situation nicht zu gefallen – er schaut ängstlich in die Kamera, und sein Gesicht ist tränenüberströmt.

Es dauerte noch einige Zeit, bis das Haus bezugsfähig war. Den Einzug in das fertiggestellte Erdgeschoss verwirklichte die Familie Anfang der Siebzigerjahre in einem ihrer Sommerurlaube.

Die anderen Stockwerke wurden peu à peu erbaut, je nachdem, wie die Finanzlage es zuließ, denn Selim war nach drei Jahren wieder zurück in Deutschland, und die Mutter musste ihre Arbeitszeiten reduzieren.

Wenn Feride an die Zeit zurückdenkt, kommt ihr vor Augen, wie aufgeregt und glücklich sie war, dass ihre Familie jetzt etwas Eigenes hatte, was sie selbst gestalten und worüber sie frei verfügen konnte. Die Räumlichkeiten ließen sogar eine gewisse Rückzugsmöglichkeit für jedes Mitglied zu. Sensationell war für die Dorfbewohner das eingebaute Alafranga-WC, die Sitztoilette, wie Feride und ihre Familie sie schon von Deutschland gewohnt waren. Diese stand nun neben der im Dorf üblichen Alaturka- Variante, der Hocktoilette, zur Auswahl.

Endlich wurde man nicht mehr von dem Gefühl geplagt, den Verwandten im Urlaub sechs Wochen lang zur Last zu fallen. Zwar äußerten sie nie Unmut, doch konnte man sich vorstellen, dass sie sich zugunsten ihrer Gäste nicht nur räumlich einschränken mussten. Bei den Einkäufen und im Haushalt halfen diese selbstverständlich mit, und keine Frage, man erlebte schöne Momente miteinander. Dennoch galt es, für eine sechswöchige Zeitspanne den Alltag auf die Anwesenheit von fünf weiteren Personen abzustimmen. Ferides Cousinen genossen die gemeinsame Zeit voll und ganz, aber die Zuwendung ihrer Tante war nicht immer von glaubhaftem Wohlwollen bestimmt.

Die Früchte der Disziplin und der sparsamen Lebensweise in Deutschland waren mit dem erbauten Eigenheim in der Heimat sicht- und erlebbar geworden. Und das tat gut. Es bestätigte den Kurs, der auf die Türkei ausgerichtet war. Für finanzielle Wagnisse in Deutschland war nicht nur kein Geld, sondern zum damaligen Zeitpunkt auch kein Gedanke übrig.

Offenbach, die neue Heimat

Die meisten Jahre in Deutschland verbrachte die Familie in Offenbach. Hier wurden die Kinder eingeschult, und zwar ohne vorher mit der deutschen Sprache vertraut gemacht worden zu sein. Einen Kindergarten besuchten Feride und Fadime nicht. Ihre Eltern wussten nicht, dass es so etwas gab. In den Sechzigerjahren gab es in Westdeutschland noch nicht so viele Kindergärten – und Mütter, die ihre Kinder dorthin schickten, galten oft noch als Rabenmütter. Doch auch von diesen Diskussionen wussten Gülüzar und Ali nichts. Denn sie konnten selbst nur einige Brocken Deutsch; gerade so viel, dass sie sich am Arbeitsplatz und beim Einkaufen zurechtfanden. Privaten Kontakt zu Deutschen hatten sie nicht. Um sie herum waren genug andere Türken. Und bald wurden es immer mehr, denn sie holten Verwandte und Freunde nach. Es gab genug Arbeit in Deutschland, und dafür wurden ausländische Arbeitskräfte benötigt.

In Offenbach hatte sich eine türkische Gemeinde gebildet, die regen sozialen Kontakt untereinander pflegte. Die Stadt wurde für Ferides Familie ein Stück Heimat, ein bisschen wie Akdere im Miniaturformat. So ertappte sich sogar Feride mehr als einmal dabei, wie sie zu Offenbach »Akdere« sagte. Hier fühlte sie sich heimisch innerhalb ihres Radius, dessen Grenzen zu fast gleichen Anteilen selbst- und fremdbestimmt waren. Innerhalb dieser Grenzen kannte sie sich aus; in der Welt außen dagegen galten andere Standards, herrschten andere Gesetze.

Angesichts der überwiegend negativen Vorurteile gegenüber sogenannten »Gastarbeitern« fühlten sich die türkischen Familien nur eingeschränkt willkommen. Mitunter gab es die weitverbreitete Vorstellung, dass Ausländer, insbesondere Türken, viele Kinder in die Welt setzen, dafür großzügig Kindergeld und Sozialhilfe erhalten würden, und das alles, ohne dafür zu arbeiten. Feride wusste, dass das so nicht stimmte. Unter den Leuten, die sie kannte, waren nur wenige, die kaum oder gar nicht berufstätig waren und staatliche Unterstützung erhielten. Im Gegenteil: Viele waren sich nicht zu schade dafür, nach ihrer Tagesschicht zusätzlich abends noch putzen zu gehen, um die Ersparnisse für ihre Familie zu vergrößern.

In Offenbach wohnte Ferides Familie zunächst in einem Altbau. Feride hat diese Wohnung als groß, aber kalt in Erinnerung. Sie hatten zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Mit jeweils einem Ofen beheizt waren das Wohnzimmer und die Küche. Ungemütlich war es, nachts und im Winter die Toilette aufzusuchen, denn diese befand sich außerhalb der Wohnung im Zwischengeschoss des Treppenhauses. Fließend warmes Wasser gab es nicht, daher nutzte man zum Baden eine große, runde Wanne, die in der Küche vor dem Kohleofen platziert wurde. Kuschelig warm war es nur im Wohnzimmer, wo der zweite Ofen stand. Dort wurde gegessen, dort wurden Familienfeste gefeiert, und Feride und Fadime machten ihre Hausaufgaben am großen Wohnzimmertisch.

Nur kurze Zeit später zog Ferides Familie in einen Neubau um: in die Erdgeschosswohnung in einem neunstöckigen Hochhaus, ebenfalls in Offenbach. Diese Wohnung hatte eine Zentralheizung, ein echter Luxus, verglichen mit dem kalten Altbau. Viele ihrer türkischen Freunde beneideten Ferides Familie um das warme Wasser und die Badewanne. Allerdings standen nur zwei Zimmer und eine winzig kleine Küche zur Verfügung. Irgendwie mussten sich fünf Personen mit den beengten Wohnverhältnissen