19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

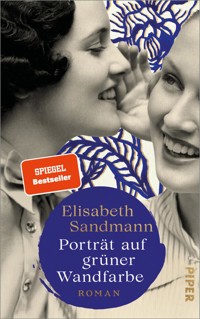

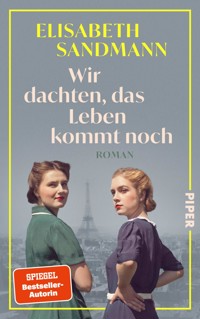

Die gefeierte Autorin und Verlegerin Elisabeth Sandmann hat einen Roman geschrieben, der den Bogen über Jahrzehnte spannt und fragt, wie weit man im Widerstand gehen muss. Pat bekommt überraschend einen Anruf der BBC-Moderatorin Gwen, die sich für ihre Vergangenheit interessiert. Aber will sie darüber überhaupt reden? Nach so vielen Jahrzehnten, in denen sie kein Sterbenswort verraten durfte? Jahre, in denen sie dachte, das Leben kommt noch? Pats Vergangenheit führt tief hinein in ein unbekanntes Kapitel wagemutiger Frauen des Widerstands, die Sabotageakte verübten, geheime Funksprüche absetzten, lautlos töten mussten und beständig unterschätzt wurden. Gwen findet auf einer Recherchereise nach Paris nicht nur Erstaunliches über ihre verwegene Großmutter heraus, die dort in den Jahren der Okkupation lebte. Sie entdeckt auch jenen Schlüssel, der es Pat ermöglichen wird, sich der eigenen Erinnerung zu stellen. Pats Geschichte reicht Jahrzehnte zurück und fühlt sich noch heute so brisant an, dass einem beim Lesen der Atem stockt. Exzellent recherchiert, klug und mitreißend Stimmen zu Elisabeth Sandmanns SPIEGEL-Bestseller »Porträt auf grüner Wandfarbe«: »Elisabeth Sandmann ist in ihrem Roman das Kunststück gelungen, das Schwere und das Leichte zusammenzubringen.« MDR »Eine pralle Familiengeschichte. Die Frauen in diesem Roman lassen sich nicht unterkriegen. Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand.« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG »Raffiniert setzt sich die Geschichte aus Erzählungen, Tagebüchern und Briefen zusammen, aus der Überschneidung von Orten und Zeitebenen und über eine große Bandbreite sozialer Milieus.« Neue Zürcher Zeitung »Elisabeth Sandmanns Debüt überzeugt mit starken Heldinnen und Geheimnissen, die Generationen in Atem halten.« BRIGITTE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Wir dachten, das Leben kommt noch« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Zitatangaben:

Das Zitat am Ende des Kapitels »Liebe im Sommer« stammt aus dem Gedicht Liberté (Freiheit) von Paul Éluard in der Übersetzung von Stephan Hermlin (Paul Éluard, Gedichte. Oberbadischer Verlag Singen, 1949).

Das Zitat im Kapitel »Der Verrat« stammt aus dem Gedicht Je t’aime (Ich liebe dich) von Paul Éluard, ins Deutsche übertragen von Alexandra Baisch.

Die Passagen aus dem SOE-Manual stammen aus: Special Operations Executive, SOE MANUAL. How to be an Agent in Occupied Europe, William Collins, The National Archives 2014 (Reprint), © Crown copyright. Licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Redaktion: Alexandra Baisch

Karte: Peter Palm, Berlin

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: FAVORITBUERO, München

Covermotiv: Joanna Czogala / Arcangel Images und SZ Photo / Knorr + Hirth / Bridgeman Images

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Karte

Hinweis

Die plötzliche Erinnerung

London 1998

Ilsabé und Ruth

Das Anschreiben

Verbindungen

Sommerferien

Normandie, 1939

Kreuzworträtsel

Kriegsbeginn

Devon, 1939

Robert

Anruf bei Pat

Land Army

Chippenham, 1940

Duffy

Am Mondsee

Das Appartement

Rue Heine, Paris, 1941

Ruths Kummer

Der große Diebstahl

Frankreich, 1941

Die rote Wolle

Der Trainingskurs

England und Schottland, 1942

Liebesbriefe

Helens Frage

Die Coverstory

Rouen, 1942

Die zufällige Begegnung

Im Auto nach Paris

Ankunft von Lily

Überraschende Nachricht

Emmas Ankunft

Paris, 1942

Liebe im Sommer

Bois de Boulogne, 1942

Die Kassette

Das Gesagte

Der ewige Hunger

Paris, 1942

Das Mittagessen

Paris, 1942

Die Mesnets

Im Kino

Station Marbeuf, Paris, 1942

Die Verdrängung

Der Kaminschacht

Ausgespäht

Les Mureaux, 1942

Der Traum vom Meer

Maison Belle, Paris, August 1942

Die verschwundene Frau

Der Verrat

Rue Heine, Paris, 1942

Der Telefonanruf

Pats Einladung

Die heimliche Nacht

Der Traum

Die freie Zone, 1942

Paris nach dem Krieg

Die Bibliothek

Der Fotograf

Gefährliche Route

Marseille, 1942

Wir dachten, das Leben kommt noch

Blondiert

Gibraltar, 1942

Unsere Besten

Baker Street, London, 1942

Verjährungsfristen

Die Sondersendung

Die rote Strickjacke

Finale

Was damals wirklich geschah

Danksagung

Die wichtigsten Figuren des Romans

Anmerkungen

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility.

Auf lange Sicht formen wir unser Leben, und wir formen uns selbst. Dieser Verlauf endet nie, bis wir sterben. Und die Entscheidungen, die wir treffen, liegen letztlich in unserer eigenen Verantwortung.

Eleanor Roosevelt

Karte

Hinweis

Ein Figurenverzeichnis finden Sie am Ende des Romans[1].

Die plötzliche Erinnerung

London 1998

Es gab Wochenenden, an denen lief alles anders als geplant, und genau so ein Wochenende neigte sich gerade dem Ende zu. Gwendolyn, die von allen nur Gwen genannt wurde, war mit der Vorbereitung für ihre morgige Radiosendung längst nicht so gut vorangekommen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie ging in die Küche und bereitete einen Tee aus Ingwer und Zitrone zu, in den sie noch einen Löffel Honig gab. Ein Infekt hatte sie ins Bett gezwungen, und nun war es bereits Sonntagnachmittag, und bis morgen musste der Beitrag über die Pianistin Clara Haskil stehen.

Als sie mit ihrem Becher gerade wieder auf dem Weg zurück ins Bett war, klingelte das Telefon. Es war, wie sie der Nummer auf dem Display entnehmen konnte, ihre Freundin Laura.

»Hallo, Gwen, ich vermute, du bist wahrscheinlich gerade dabei, dein Skript für die Sendung zu schreiben. Ich halte dich auch nicht lange auf, aber ich wollte dir nur schnell etwas erzählen.«

»Ja, daran sitze oder besser liege ich, denn mich hat eine Erkältung erwischt, aber es geht mir langsam besser. Ich höre seit Tagen Einspielungen, und weißt du, es sind einige der Stücke dabei, die auf Ilsabés Beerdigung gespielt wurden, und nun bin ich völlig abgelenkt und denke an die Trauerfeier meiner Großmutter. Sie wäre in diesem Jahr hundert geworden. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren.«

»Ach, du Arme, du bist krank«, sagte Laura, hielt sich aber nicht weiter mit diesem Umstand auf. Sie kam gerne gleich zur Sache. »Also, weshalb ich dich anrufe: Ich bin vor ein paar Tagen meiner Klavierlehrerin begegnet und habe natürlich sofort Werbung für deine Sendung gemacht. Stell dir vor, sie war anwesend, als Clara Haskil 1946 in der Wigmore Hall aufgetreten ist. Sie hat mir ganz ergriffen davon erzählt, wie unvergesslich es gewesen sei. Ein Konzertbesuch, ohne Bombenangriffe zu fürchten, habe die Menschen berührbar, durchlässig und dankbar gemacht. Das Konzert sei damals von der BBC aufgenommen worden, und sicher habt ihr im Archiv den Mitschnitt.«

»Vermutlich wissen sie in der Redaktion von der Aufnahme, aber über die tiefe Berührbarkeit durch die Musik kurz nach dem Krieg habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.« Dabei erinnerte sie sich nun an Schilderungen älterer Menschen, die davon berichtet hatten, wie hungrig sie nach Kultur gewesen seien und mit welch anderen Gefühlen sie Gemälde betrachtet oder Konzerten gelauscht hätten. Es sei wie nach einer unerwarteten Genesung gewesen. »Danke für den Hinweis, darüber könnte ich in der Sendung ein wenig erzählen. Gute Idee.«

»Und natürlich weiß ich noch genau, welche Musik auf Ilsabés Trauerfeier gespielt wurde. Der Pianist kam vom Mozarteum in Salzburg, nicht wahr? Ruf mich an, wenn du noch etwas brauchst, ansonsten viel Ingwertee, du weißt ja, und die Sendung wird gut. Du schaffst das.«

Laura war ohnehin einfach die beste Gesprächspartnerin, die man sich vorstellen konnte, aber wenn es um Musik ging, war sie ein wandelndes Lexikon. Ihre Aufmunterung war eine Wohltat gewesen, und mit neuer Energie wandte sich Gwen wieder ihrer Arbeit zu.

Sie hatte die Musikerin Clara Haskil ausgewählt, um sie in der Radiosendung vorzustellen, die sie seit drei Jahren verantwortete. Sie liebte es, hierfür in Archiven zu recherchieren und vergessene oder gänzlich unbekannte Frauen zu entdecken, die auf allen erdenklichen Gebieten Konventionen durchbrochen und Grenzen gesprengt hatten. Und genau solche Pionierinnen präsentierte sie nun in der überaus beliebten »Woman’s Hour«, einem BBC-Programm, das in ähnlicher Form seit 1946 gehört wurde. Es war genau das, was sie immer machen wollte.

Gwen stellte den Tee auf ein kleines Tischchen, klappte ihren Laptop auf und las, was sie bisher geschrieben hatte.

Clara Haskil galt als Wunderkind. Sie war im Konservatorium in Paris ausgebildet worden und dann in der französischen Hauptstadt geblieben. 1941 aber floh sie mit sechsundvierzig Jahren in die zone libre, den unbesetzten Teil Frankreichs, und es gelang ihr von dort aus, Aufnahme in der Schweiz zu finden.

Gwen dachte nun wieder an ihre Großmutter, die im selben Jahr freiwillig nach Paris gegangen war. Dabei war sie alles andere als eine Anhängerin der Naziideologie gewesen. Warum es ausgerechnet Paris sein musste, wusste Gwen nicht so genau. Ilsa hatte es einfach gerne »angenehm«, und Paris konnte ihr vermutlich bieten, wonach sie suchte. Mit Anfang vierzig war sie in vielerlei Hinsicht noch immer eine sehr attraktive Frau gewesen, nicht nur weil sie aussah wie ein Modell aus einem der tonangebenden Journale, sondern ebenso wegen ihres Scharfsinns und ihrer gewitzten Schlagfertigkeit. Vermutlich gab es kaum einen Mann, der sie nicht einer Zwanzigjährigen vorgezogen hätte. Ihre Biografie hielt vieles von dem bereit, was eine schillernde Lebensgeschichte ausmachte: Glamour, Katastrophen und Charakter.

Gwen war es erst sehr spät in ihrem Leben möglich gewesen, ihrer eigenwilligen Großmutter, die nie besonderen Wert auf Familienkontakte gelegt hatte, näherzukommen. »Warum mit Familie, wenn es auch ohne geht«, war eine ihrer Redewendungen, über die sie gerne selbst lachte. Ein paar Jahre vor ihrem Tod aber schien Ilsabé zu akzeptieren, dass nicht nur andere sterblich waren, und sie beschloss, die verpassten Jahre mit ihrer Enkelin nachzuholen. Auch Gwen wollte nun möglichst viel über das bewegte Leben der »Gräfin« erfahren, wie Ilsabé in ihrer Familie distanziert und respektvoll, aber doch mit einer Prise Spott genannt wurde. Allerdings verhielt sich Ilsabé recht wankelmütig, mal wollte sie sich erinnern und dann wieder nicht, mal wollte sie etwas teilen, und die Worte sprudelten geradezu aus ihr heraus, dann wieder blieb sie verschlossen oder machte nur unverständliche Andeutungen.

Gwen erinnerte sich nun, dass ihre Großmutter in der Woche, in der sie starb, an einem Nachmittag etwas sagte, das sie bis zu diesem Moment völlig vergessen hatte. Gwen hatte an ihrem Bett gesessen, als Ilsabé ihre Hand nahm und sie klar und deutlich aufforderte: »Fahr nach Paris und schau, ob Lilou noch lebt.« Wie seltsam, dass ihr diese besondere Bemerkung entfallen war und sie ihr just in dem Augenblick wieder in den Sinn kam, als Clara Haskil die »Träumerei« von Schumann zu spielen begann.

Gwen hatte eine erholsame Nacht hinter sich und stellte am nächsten Morgen erleichtert fest, dass man ihrer Stimme nichts mehr anmerken würde. Sie überlegte, was sie angesichts des Wetterberichtes anziehen sollte. Heftige Regenfälle waren angekündigt, und das Wetter schlug gerade Kapriolen. Sie schlüpfte in eine Hose, sie trug fast immer Hosen, Sneakers und gut sitzende Blazer, in denen sie stets passend für einen ungeplanten Business-Lunch angezogen war. Sie war ein sportlicher Typ mit kurzen Haaren, die sie in einem leichten Hellbraun tönen ließ. Sie fand, sie sah attraktiver aus als zehn Jahre zuvor. Mit Anfang dreißig war sie unschlüssig gewesen, sowohl beruflich wie privat. Sie steckte damals in einer Sackgasse fest. Doch mittlerweile hatte sich ihr Leben von Grund auf verändert, nicht nur durch ihre Tätigkeit bei der BBC, sondern auch deshalb, weil ihre kleine Tochter Ruth sie auf Trab hielt.

Gwen nahm die Tube, wie die Londoner U-Bahn hieß, weil sie durch röhrenförmige Tunnel raste, und stieg in der Nähe des British Museum aus. Von dort aus führte ein Weg durch gepflegte Nebenstraßen und vorbei an Wohnhäusern aus dem 19. Jahrhundert. Die für diese Jahreszeit milden Tage hatten die Zierkirschen früh erblühen lassen, und auch die Narzissen standen bereits kerzengerade in den Vorgärten. Es gab keinen Tag, an dem sie sich nicht glücklich schätzte, diesen Weg zu ihrem Arbeitsplatz nehmen zu dürfen, und immer, wenn sie die fast ein wenig trutzig wirkende Architektur von Weitem sah, fühlte sie große innere Zufriedenheit und ebenso viel Stolz. Es war schließlich nicht irgendein Gebäude. Hier, und nur hier, wurde Tag und Nacht produziert – und die ganze Nation wollte daran teilhaben.

Ein eher bescheidenes Firmenschild auf dem weißen Kalkstein verwies auf die Institution, deren Bedeutung für die meisten Briten fast gleichbedeutend mit der des Königshauses war, für manche rangierte sie sogar an erster Stelle, denn es handelte sich um »The British Broadcasting Corporation«, kurz »BBC« genannt.

Während des Londoner »Blitz« war es von einer ersten und im Mai 1941 von einer weiteren Bombe getroffen worden. Menschen, die das miterlebt hatten, schilderten, wie sie vor Entsetzen für einen Moment vergaßen, sich in Sicherheit zu bringen. Auch konnten die Angriffe aus der Luft nichts an ihrer Entschlossenheit ändern, das Land bis zum Äußersten zu verteidigen.

Gwen erfreute sich zudem jeden Morgen aufs Neue an der eleganten Empfangshalle im Art-déco-Stil der frühen Dreißigerjahre und den bewährten, mit Bronze ausgekleideten Aufzügen, die lautlos und zuverlässig die Stockwerke bedienten. Es hieß, sie seien zu ihrer Zeit die schnellsten in ganz London gewesen. Am Empfang zeigte Gwen ihren Ausweis, man grüßte sich, jemand kommentierte das Wetter, und sie fuhr nach oben.

Die Eröffnung des Broadcasting-Hauses im Jahr 1932 am Portland Place, nicht weit vom belebten Oxford Circus, war in vielerlei Hinsicht eine Sensation gewesen. Man hatte in den ersten Jahren nach der Gründung zunächst unter eher einfachen Bedingungen gesendet, nun aber genügte die neue Wirkungsstätte nicht nur modernsten technischen Ansprüchen, sie bot zudem von bestens ausgestatteten Studios, zweiundzwanzig waren es an der Zahl, über einen eigenen Konzertraum bis zu Kantinen für das Personal, die an gediegene Restaurants erinnerten, mehr, als man im Traum je erwarten würde. Der architektonische Kunstgriff, das Gebäude auf der einen Seite mit einer leichten Rundung zu versehen und kleinere Aufnahmeräume, Büros, Technik, Garderoben nach außen hin wie Kabinen eines Dampfers anzulegen, eröffnete die Möglichkeit für großzügige Studios oder Räume in seiner Mitte. Insgesamt hatte das eigenwillige Bauwerk neun Stockwerke, sechs über und drei unter der Erde. Die BBC, liebevoll Auntie (Tantchen) genannt, war schnell das Synonym für unabhängige Berichterstattung geworden und das pulsierende Herz einer freien Welt.

Sie stieg im fünften Stock aus, wo sich das Studio befand, in dem Kapil bereits alles vorbereitet hatte.

»Wir machen noch schnell den Soundcheck, dann geht’s los. Die Anmoderation übernimmt heute Vivian, und als Musik haben wir natürlich die BBC-Produktionen von ’46 eingebaut, echter Nachkriegssound, hoffe, das passt«, meinte er gut gelaunt.

Sie waren ein eingespieltes Team, auch weil Kapil sich »Gwens Frauen« so besonders gut merken konnte. Wenn jemand fragte, »Hatten wir die nicht schon?«, war die Antwort nur: »Frag Kapil«. Kapil, dessen Eltern aus Indien eingewandert waren, hatte gleich nach der Schule bei der BBC als Tontechniker begonnen und war nun schon seit fünfundzwanzig Jahren dabei. Er kannte alle und alles, jede Lösung zu jedem Problem, zumindest wenn es in irgendeiner Weise mit einem Kabel zu tun hatte.

Gwen nahm ihren Platz im Studio ein und legte ihr Skript auf den Tisch. Sie hatte eine angenehme Stimme und seit dem Sprachtraining vor ein paar Jahren ein gutes Gefühl für Tempo, Betonung und Pausen entwickelt. Gerade liefen noch die Nachrichten, dann folgte der Wetterbericht, und nach der Erkennungsmelodie würde Vivian die Anmoderation übernehmen. Gwen sah Kapil durch die Glasscheibe, sie setzte die Kopfhörer auf, die rote Lampe leuchtete, sie waren »on air«, und Gwen ergriff das Wort:

Schmal wirkte sie, fragil und scheu, eine Schönheit, die sie aber nach damaligem Verständnis nicht gewesen war. Sie erfasste Partituren schneller als andere, und was sie einmal gehört hatte, spielte sie einfach nach. Ihre Augen waren tiefdunkel, die Lippen voll und ihr schwarzes Haar kraus und beinahe strohig. Ende des 19. Jahrhunderts in eine gebildete jüdische und musikalische Familie hineingeboren, wirkte sie mit ihrem weißen Kragen auf schwarzem Kleid wie ein schüchternes Mädchen aus gutem Hause. Man sah ihr die Erkrankung nicht an, die sich bereits mit elf Jahren gezeigt und ihr den Schmerz als beständigen Begleiter an die Seite gestellt hatte. Skoliose, eine Wirbelsäulenverkrümmung, die die Zukunft dieser hochbegabten und noch so jungen Pianistin früh infrage stellte. Doch trotz ihrer Krankheit blieb sie, die ebenso virtuos Geige wie Klavier spielen konnte, der Musik tief verbunden und konzertierte in Europa und den Vereinigten Staaten. Die Musik half ihr, die Krankheit zu beherrschen und zu verhindern, dass es umgekehrt war.

Wie viele ihrer Herkunft und Generation hatte sie ihr geliebtes Paris verlassen müssen, damals, als die Deutschen Frankreich besetzten, aber im Unterschied zu vielen anderen war ihr nach dem Krieg Erfolg beschieden. Vielleicht weil sie bei einem Publikum, das genug hatte von Selbstdarstellung und lautem Pathos, mit ihrer Interpretation der leisen, behutsamen Töne ins Herz traf. Als man sie endlich begriff und feierte, war sie schon über fünfzig Jahre alt und hatte selbst kaum noch an ein Comeback geglaubt. Ihre Liebe zu Paris allerdings blieb unerwidert, vor und nach dem Krieg war es so gewesen, und sie selbst hatte einmal gemutmaßt, es habe wahrscheinlich an dem fehlenden Pelzmantel und dem fehlenden Rouge gelegen. Aber am wichtigsten von allem blieb doch: Sie hatte, im Unterschied zu so vielen ihrer Herkunft, die Jahre der Verfolgung überlebt.

Nicht immer war Gwen mit sich zufrieden, aber heute hatte sie anschaulich berichtet – die Musikstücke waren zudem historische Kostbarkeiten, die das Publikum schätzen würde –, und Kapil hatte am Ende der Sendung beide Daumen nach oben gehalten.

Sie sah auf die Uhr, es war noch Zeit, und so fuhr sie mit dem Aufzug in den achten Stock. Sie bestellte gerade einen Kaffee in der BBC-Kantine, als ihr Miriam Duff, genannt Duffy, gestikulierend zu verstehen gab, sie wolle sich nur schnell etwas holen und dann zu ihr herüberkommen.

»Ich habe deine Sendung gehört. Clara Haskil hat ja nach dem Krieg für die BBC gespielt, aber davon wussten wir in den schottischen Highlands damals nichts. Was für ein Schicksal. Lass uns doch für unsere Schwerpunktwochen mal etwas über Musikerinnen und Komponistinnen zusammenstellen. Fanny Mendelssohn zum Beispiel.« Duffy hielt einen Moment inne, so als ob sie in Gedanken bereits eine imaginäre Liste geeigneter Frauen durchging. »Aber ich wollte dich wegen einer ganz anderen Sache sprechen. Hast du noch einen Moment?«

»Für dich immer.«

»Wie war dein Wochenende?«, fragte Duffy, deren Tagesablauf so durchgetaktet war wie die Sendungen der BBC.

»Ich war blöderweise krank, Ruth war zum Glück bei einer Freundin übers Wochenende, so konnte ich schlafen und arbeiten, und was hast du gemacht?«

»Ted und ich waren im Garten Rosen schneiden. Ist doch sein Liebstes.«

Miriam Duff hatte Anfang der Fünfzigerjahre als junge Frau bei der BBC angefangen und sich schnell den Ruf einer exzellenten Redakteurin erworben, die sich von Männern nicht einschüchtern ließ. Auch setzte sie sich für mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz ein, denn nicht nur die männlichen Vorgesetzten waren in der Überzahl, sondern auch die unterbezahlten weiblichen Angestellten. Es gab noch viel zu tun, wie Duffy in ihrem schottischen Akzent betonte. Ihre Markenzeichen waren Seidenblusen, die sich am Hals mit einer üppigen Schleife zubinden ließen, auffällige Ohrclips und ein sehr akkurat aufgetragener Lippenstift in einem satten, matten Rot. Gwen bewunderte, wie dieser Lippenstift den ganzen Tag über haften blieb. Duffy war hochgewachsen, aber sie betrachtete ihre Statur nicht als Problem, sondern als Vorteil. Man könne sie nicht übersehen, meinte sie lachend. Lediglich der Kauf neuer Schuhe sei eine Qual, weil italienische Hersteller nur Frauenfüße bis Größe 37 zu kennen schienen.

Gwen und Duffy hatten bereits öfter zusammen Schwerpunktwochen geplant und umgesetzt. Sie sprühten vor Energie und Einfällen, und meist gelang es ihnen schneller als anderen Teams, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Sie waren nicht immer einer Meinung, aber sie schätzten die jeweils andere Position – und sie mochten einander.

Duffy sah auf die Uhr. »Ich muss in zehn Minuten wieder am Schreibtisch sein. Also, hör zu, Lucinda hat mich angeschrieben, Lucinda Austen, ich weiß nicht, ob ihr beide euch kennt, die Verlegerin von History Press. Sie möchten ein Buch über Frauen herausbringen, die während des Zweiten Weltkriegs für die Special Operations Executive in Frankreich tätig waren – das sagt dir sicher was? Du kannst doch Französisch, nicht wahr? Sie wollen nämlich explizit dich als Herausgeberin.«

»Ich weiß eigentlich sehr wenig darüber«, sagte Gwen zögerlich.

»Das war Churchills Lieblingsbaby, um gegen die Besatzer gezielt und undercover vorzugehen. Die SOE stand für eine spezielle Einsatztruppe«, erklärte Duffy aufgeregt und zündete sich eine Zigarette an. Gwen nahm ihren Kalender aus der Tasche und blätterte darin herum, als wollte sie überprüfen, wie viele Monate das Jahr noch hatte.

»Und sie möchten über diese Frauen ein Buch veröffentlichen, bis wann denn?«, fragte Gwen wenig begeistert. Sie wollte eigentlich keinen derart anspruchsvollen Auftrag annehmen, sondern stattdessen im Haus ihrer Großmutter in Österreich deren Nachlass sortieren. Das war keine große Sache, aber es musste eben doch angepackt werden. Außerdem freute sie sich auf arbeitsfreie Sommerferien, wo auch immer.

Duffy blickte sie aufmunternd an und sagte: »Schau es dir erst einmal in Ruhe an. Eine Stiftung fördert das Projekt, man möchte wohl endlich den alten Damen Gerechtigkeit widerfahren lassen … noch sind ja einige von ihnen am Leben. Sogar eine Recherchereise nach Frankreich ist im Budget. Wenn ich jünger wäre und die Sprache könnte, wäre ich sofort dabei. Komm kurz mit in mein Büro, dann machen wir eine Kopie des Exposés.«

»Gut, ich überlege es mir, ist wirklich ein tolles Angebot.« Gwens Enthusiasmus hielt sich noch immer in Grenzen, dafür war Duffy Feuer und Flamme.

»Weißt du, auch hier bei der BBC haben sie die Frauen nach dem Krieg wieder nach Hause geschickt oder vergessen, dabei wurden sie damals dringend in der Technik gebraucht, man zog doch die Männer aus den zivilen Berufen ab, und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als Frauen auszubilden, die, o Wunder, praktische Zusammenhänge ebenso gut verstanden, Wartungsarbeiten durchführen und Sendungen produzieren konnten«, Duffy klang jetzt kämpferisch, »aber wem sage ich das, das weißt du ja selbst. Erinnerst du dich, was wir alles entdeckt haben, als wir vor zwei Jahren für das fünfzigjährige Jubiläum recherchierten?«

Gwen erinnerte sich ganz genau. Sie waren monatelang mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen, Queen Elizabeth II. hatte für die Woman’s Hour persönlich ein Grußwort geschrieben, und die beliebte Schauspielerin Helen Mirren hatte unter dem Motto »50 and fabulous« sogar die Hüllen fallen lassen (wenngleich man auf dem Cover des BBC-Magazins »Radio Times« nicht mehr sehen konnte als nackte Ellbogen und etwas Oberschenkel). Gwen hatte Stunden in den BBC-Archiven verbracht und konnte nur staunen über die weiblichen Angestellten; echte Pionierinnen waren es gewesen, die es in der BBC seit ihren Anfängen 1923 gegeben hatte. Die BBC war eine die Demokratie stärkende Institution, zu deren Ethos eine faire und unparteiische Berichterstattung zwingend gehörte. Dabei traute Direktor John Reith seinen weiblichen Angestellten mehr zu, als es in Firmen zu jener Zeit üblich war. Für Frauen war eine Stelle bei der BBC von Anfang an das große Los gewesen, auch weil das ganze Unternehmen vollkommen neu war – es hatte vorher keine Radiosendeanstalt gegeben –, außerdem sollten Männer und Frauen gleich behandelt und bezahlt werden – zumindest in der Theorie.

Gwen hatte Berichte und Interviews aus dieser Zeit mit großer Begeisterung gelesen und sich mit pensionierten Kolleginnen getroffen, die noch immer voller Stolz von ihren damaligen Aufgaben schwärmten und davon, wie sehr eine Stelle bei der BBC die gesellschaftliche Position der ganzen Familie aufgewertet hatte.

»Ja, ich erinnere mich, war eine echt aufregende Zeit, und das Exposé lese ich mir nachher gleich durch. Ich muss los.«

Duffy drückte Gwens Hand und sagte: »Trau dir das ruhig zu. Das ist ein Auftrag, wie er besser nicht zu dir passen könnte.«

Auf dem Bahnsteig der Tube Station roch es nach Schwefel und verrostetem Eisen, Gwen mochte diesen Geruch, den es nur hier in den Londoner Stationen gab. Passierte ein bestimmter Luftzug die Röhren, ließ sich kurz darauf das Eintreffen des Zugs vernehmen. Schon als Kind hatte sie diesen Moment als aufregend empfunden. Es war kein leises Gleiten, sondern eine rapide, entschiedene Ankunft, und ebenso schnell öffneten sich die Türen des Zugs. Sie ergatterte einen Sitzplatz, nahm das Exposé aus ihrer Tasche und las. Der Auftrag klang tatsächlich wie für sie gemacht. Sie würde bekannte und unbekannte Frauen kennenlernen, von denen sich bestimmt die eine oder andere für ihre Radiosendung eignete, vielleicht lebten sogar noch einige, und der Abgabetermin war erst für das nächste Jahr vorgesehen, Zeit genug also. Und wie passend, dass das Thema jene wichtige Lebensphase ihrer Großmutter berührte, die während der deutschen Besatzung in Paris gelebt hatte. Gleichzeitig war es merkwürdig, dass ihr gerade erst vor ein paar Tagen, als sie Clara Haskils Klavierspiel lauschte, Ilsas Bemerkung wieder eingefallen war: »Fahr nach Paris und schau, ob Lilou noch lebt.« Wie hatte sie das nur vergessen können? Dabei war das doch ein Name, den man sich gut merken konnte. Es gab schwere und langsame Namen, und es gab schnelle Namen wie Lily, Ella oder eben Lilou. Man konnte sich Personen mit schnellen Namen weder alt noch langsam vorstellen. Es gab natürlich auch Menschen mit langsamen Namen, die schnell waren, und solche, bei denen es sich umgekehrt verhielt. Lilou, wie um alles in der Welt sollte sie diese Lilou finden?

Ilsabé und Ruth

Gwen nahm ihre Lieblingstasse aus dem Schrank und gab, bevor sie den Tee einschenkte, einen Schuss kalte Milch dazu. Wie gerne würde sie jetzt ihre Großmutter anrufen und nach ihrer Zeit in Paris befragen. Einfach zum Hörer greifen. Es war immer das Gleiche, man tauschte sich zu Lebzeiten meist zu wenig aus, oder man fing zu spät damit an. Aber vielleicht hatte sie Glück, und Ilsabé hatte vor ihrem Tod tatsächlich noch einige der Kassetten besprochen, die Gwen ihr eigens dafür vorbeigebracht hatte.

Sie schloss die Augen und erinnerte sich an den österreichisch-cremigen Klang von Ilsabés Stimme.

»Hallo, Großmama, störe ich dich? Wie geht es dir?«, würde sie fragen.

»Na, wie soll es mir schon gehen in dieser Einsamkeit.« Ilsabé gefiel sich zuweilen in der Rolle der leidenden Tragödin.

»Aber gestern hast du doch sicher Bridge mit den Damen gespielt?«

»Schon, aber das macht mich nicht unsterblich. Du wirst dich beeilen müssen, wenn du mich noch sehen willst. In meinem Alter kann man von heute auf morgen plötzlich nicht mehr da sein.«

»Dann warte doch bitte, bis ich zurück bin. Ich wollte nämlich mit dir durchsehen, was du in der Schublade deines Sekretärs aufbewahrt hast. Das wollten wir doch schon so lange zusammen machen.«

»Ach wirklich, wann denn?« Und nun würde Ilsabé vermutlich sehr aufgeweckt und gar nicht mehr leidend klingen.

»Stell dir vor, man hat mir angeboten, über Agentinnen in Frankreich zu recherchieren und darüber ein Buch zu schreiben.«

»Wie ungewöhnlich. Woher wussten sie denn von mir?«

»Sie wussten nichts von dir, es geht allgemein um die Rolle der Frauen im Widerstand.« Gwen konnte sich genau vorstellen, wie Ilsa nun die Lippen spitz zusammenpresste, was sie immer tat, wenn sie das Gefühl überkam, nicht hinreichend im Mittelpunkt zu stehen. »Aber deine Geschichte könnten wir ja mit einfließen lassen. Du musst mir nur alles erzählen, und zwar genau so, wie es war.« Gwen hatte in den letzten Jahren sowohl von Ilsabé selbst als auch von einer ihrer Freundinnen Hinweise erhalten, nach denen ihre Großmutter in Paris mit Leuten zu tun gehabt hatte, die im Geheimen agierten.

»Schatzerl, das ist jetzt ein halbes Jahrhundert her, da weiß man nicht mehr alles so genau.«

»Hast du eigentlich noch Verwandtschaft in Frankreich, am besten mit einem Schloss auf dem Land oder einem kleinen Stadtpalais? Ich würde gerne für ein paar Wochen nach Paris und suche eine Bleibe.«

Die Ironie würde Ilsabé ignorieren und mit ihrer gnädigen Gräfinnenstimme antworten: »Da muss ich in meinem Büchlein nachsehen. Die meisten sind ja tot. Ist schon bedauerlich, dass du so bürgerlich aufgewachsen bist und selbst keine Verbindungen hast.« Ilsa besaß ein grünes Büchlein aus Leder, in das sie mit Bleistift Namen und Adressen eintrug, aber wenn es sich jemand bei ihr verscherzte, wurde die Person im wahrsten Sinne des Wortes ausradiert. »Wann kommst du, Schatzerl?«

»Bald, und schau doch bitte bis dahin einmal deine Geheimunterlagen durch. Ich sehe schon die Schlagzeile: siebenundneunzigjährige Gräfin enttarnt.«

»Du lachst, und mir kommt heute selbst manches unwahrscheinlich vor, aber ihr jungen Leute habt ja keine Vorstellung, wie das damals war. Ruf mich wieder an und gib der Kleinen einen Kuss.«

Es klingelte, und sie wurde jäh aus ihren Gedanken gerissen. Ruth stand vor der Tür. Sie umarmte Gwen, als hätte sie sie Jahre nicht gesehen, pfefferte ihren Ranzen auf die Treppe, raste in ihr Zimmer, um in Windeseile die Schuluniform auszuziehen, und erwartete sichtlich das gleiche Maß an Energie von ihrer Mutter. Sie hatten in der Schule über die englischen Königinnen und Könige gesprochen, und Ruth ratterte die Reihenfolge ihrer Regentschaft herunter, während sie sich eines der Toastbrote in den Mund schob, die Gwen für sie vorbereitet und mit extra feinen Gürkchen belegt hatte.

»Wusstest du, dass Richard VI. zehn Frauen umgebracht hat?«, fragte Ruth mit vollem Mund.

»Das war Heinrich VIII., und es waren zwei Frauen, die er ermorden ließ.«

»Ich glaube, er war ein Idiot«, befand Ruth todernst.

»Hm.«

»Ist egal, können wir noch mit Sloppy Hund spielen?«

»Nein, Sloppy mag das nicht, denn er ist kein Hund.«

»Was können wir dann machen?«

»Du kannst den Salat waschen.« Ruth liebte die Salatschleuder, weil sie mit dem Wasser anschließend in den Garten gehen und die Blumen gießen konnte, sofern sie nicht auf dem Weg nach draußen bereits alles verschüttet hatte.

»Und dann?«

»Dann kannst du Robert und Sue anrufen und später noch Daddy.«

»Mit dem Mobiltelefon?«

»Wir haben keins.«

Das Telefon klingelte, und Ruth rannte los, bevor sich der Anrufbeantworter einschalten konnte. Es war ihr Freund Max, der in der Nachbarschaft wohnte. Gwen hörte nur, wie Ruth sagte: »Wir haben nix vor, du kannst rüberkommen.«

»Max kann doch mitessen, oder?«

Ruth schien zentrale Eigenschaften von Gwens überaus agiler Tante Lily geerbt zu haben: Beide, Großtante Lily und ihre Nichte Ruth, verstanden es, Pläne und Verabredungen blitzschnell ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen, auch wenn andere unmittelbar betroffen waren und nichts davon ahnten.

Gwen und Ruth wohnten in Hampstead, jenem etwas höher gelegenen, außerordentlich schönen Außenbezirk von London, von dem aus bei klarer Sicht sogar die Kuppel von St. Paul’s zu sehen war.

Als Ruth vor sechs Jahren geboren wurde, musste Gwen in dem schmalen Haus Platz schaffen, und so wurde aus dem Gäste- ein Kinderzimmer, wobei ihre Tochter nicht nur dort, sondern überall Spuren hinterließ. Sooft Gwen konnte, ging sie joggen im nahe gelegenen Park Hampstead Heath, den auch die kleine Ruth sehr liebte, weil es dort Teiche, Sümpfe, kleine Seen, reichlich Matschlöcher, viele Kaninchen und ein Café mit Spielplatz gab.

An manchen Tagen arbeitete Gwen von zu Hause aus, doch wenn sie an Wochenenden Dienst hatte, nahm sie die Kleine mit in das BBC-Tonstudio. Dort erklärte Kapil Ruth mit großem Ernst jedes leuchtende Element. Ruth wollte darum später auch Toningenieurin werden, und Balthasar hatte für seine kleine Tochter mit viel Liebe zum Detail ein Mischpult geschreinert und dieses mit technischen Raffinessen ausgestattet, sodass es tatsächlich an bestimmten Stellen aufleuchtete, wenn Ruth die Regler hin- und herschob. Er hatte das Riesenteil in seinen alten Lieferwagen gepackt und war damit von Bad Tölz nach London gefahren. Wenn Ruths Freundinnen oder der kleine Max zu Besuch kamen, hängte Ruth ein Schild an die Tür, auf dem in ihrer krakeligen Schrift »BBC. Nicht stören. Sendung läuft!!« geschrieben stand.

Gwen hatte sich in Balthasar unerwartet und ausgerechnet im oberbayerischen Bad Tölz verliebt. Die Beziehung war nach ein paar Jahren daran gescheitert, dass sich Gwen nicht vorstellen konnte, für immer im Voralpenland zu leben und Balthasar nicht nach London ziehen wollte und konnte – beide waren sie verwurzelt in ihrer Heimat und Sprache. Es gelang ihnen jedoch, gute Freunde zu bleiben, und sie sahen sich häufig. Gerne hätte Gwen dennoch mehr von der Freude, aber auch von den Sorgen, spontan mit ihm geteilt oder das Kind auch einfach mal dem Vater überlassen, statt die Dinge immer allein organisieren zu müssen. Sie wusste, dass Balthasar seine kleine Tochter vermisste, während sie selbst mitunter das Gefühl quälte, ihrer Tochter keine »richtige« Familie bieten zu können. Ruth hingegen schien mit allem gut klarzukommen, und das war das Wichtigste.

Wenig später stand Max vor der Tür, dem Ruth ein Buch über Dinosaurier und Reptilien unter die Nase hielt. Während sich die beiden Kinder wie kleine Paläontologen über einen zuletzt inspizierten Fossilienfund austauschten, bereitete Gwen das Essen zu. Ruth fand Max auch deswegen so toll, weil er geduldig akzeptierte, wenn er von ihr mal wieder eine weniger spannende Aufgabe zugewiesen bekam, aber mit der Steinzeit kannte er sich aus, und heute war es Ruth, die ihn bewunderte.

Gwens Liebe zum Kochen war in gewisser Weise ein Glücksfall, da ihre Tochter gerne aß und jeden Tag mit Heißhunger aus der Schule kam. »Kochen ist Kultur«, pflegte schon Gwens Mutter zu sagen, die die italienische Küche geliebt hatte, und dies zu Zeiten, als die Engländer weder Fenchel noch Olivenöl kannten.

Gwen hackte den Knoblauch klein, briet ihn an, um dann den Reis darauf zu geben, der in Kokosmilch und Brühe vor sich hin köcheln sollte. Anschließend streute sie Brokkoli und Erbsen darunter und gab noch reichlich grüne Currypaste hinzu. Als alles fertig war, zupfte sie den frischen Koriander klein und tröpfelte Limettensaft über den gegarten Reis. Sie presste den Rest der Limette zusammen mit einer Orange in ein Glas, gab Wasser und Honig dazu und servierte es Max und Ruth als »Cocktail« mit Strohhalm. Sich selbst schenkte sie ein Glas Weißwein ein und ließ sich vom Gegacker zweier Schulkinder mitreißen.

Als Max gegangen war und sie Ruth ins Bett gebracht hatte, dachte sie noch einmal an Ilsabé und daran, dass diese Lilou ihrer distanzierten Großmutter doch einiges bedeutet haben musste. Sie war neugierig geworden, und zwar sowohl auf die vermutlich schillernde Vergangenheit ihrer schillernden Großmutter als auch auf die vergessenen SOE-Agentinnen. Sie würde den Auftrag in jedem Fall annehmen.

Das Anschreiben

Pat holte die Post aus dem Briefkasten und blickte erstaunt auf den Umschlag.

Wahrscheinlich war es Werbung, oder man bat um Spenden. Sie bekam nur noch selten Post. Ihre Familie war längst tot, ebenso ihre beste Freundin. Sie war eine alte Frau, nicht uralt, Mitte siebzig, aber sie fühlte sich älter, als sie war. Sie nahm den Umschlag mit in die Küche, um ihn mit einem Messer zu öffnen. Nein, dies war kein Rundbrief, sondern ein an sie persönlich adressiertes Schreiben. Sie setzte sich in die Küche und begann zu lesen.

Sehr geehrte Ms Conway,

es ist uns eine besondere Ehre, Ihnen zu schreiben und Sie um Ihre Mithilfe zu bitten.

Wir sind als Stiftung in der Lage, jene Frauen, darunter Sie, liebe Ms Conway, zu würdigen, die während des Kriegs im Rahmen des Einsatzes für die Special Operations Executive ihr Leben riskiert oder sogar verloren haben. Diese Frauen, und wir möchten speziell die weiblichen Agenten ehren, haben Großbritannien und Frankreich einen selbstlosen und kriegsentscheidenden Dienst erwiesen.

Wir möchten Sie daher bitten, Ihre Erinnerungen mit uns zu teilen, da diese auch für nachfolgende Generationen von großer Bedeutung sind.

Wir verfügen über eine Liste ehemaliger Mitarbeiterinnen der Sektion F, die wir nach und nach kontaktieren.

Wir sind im Austausch mit dem Verlag History Press, da wir die Erlebnisse der SOE-Veteraninnen veröffentlichen wollen. In den nächsten Wochen wird sich die Herausgeberin des Buchs, die für die BBC tätige Redakteurin Gwendolyn Farleigh, bei Ihnen melden, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Ms Farleigh ist uns als absolut vertrauenswürdig empfohlen worden.

Sollten Sie an diesem Projekt nicht teilnehmen wollen oder können, so bedauern wir dies, respektieren aber natürlich Ihre Entscheidung. Wir sind uns darüber im Klaren, dass Sie einen Eid auf Verschwiegenheit geleistet haben. Wir denken aber, dass das historische Interesse nach so vielen Jahren dem Secrets Act nicht im Wege steht.

Leider konnten wir bisher wenig über den Einsatz und das Schicksal Ihrer Schwester Simone Conway ermitteln, die damals für die Sektion F in Frankreich tätig war und als herausragende Agentin galt. Wir wären Ihnen daher dankbar, wenn Sie uns in dieser Angelegenheit weiterhelfen würden.

Wenn Sie Fragen haben oder uns anrufen möchten, so wenden Sie sich bitte an die Assistentin der Geschäftsleitung, Mrs Amanda Shackelton, unter der unten angegebenen Telefon- oder Faxnummer.

Mit freundlichen Grüßen,

Deborah Blackwell

Stiftungsvorstand

Zunächst freute sich Pat und war fast ein wenig stolz, man wandte sich an sie und wollte etwas von ihr wissen. Ja, zugegebenermaßen, sie hatte einiges erlebt, aber die jungen Leute interessierten sich doch nicht für die Erfahrungen der Älteren und schon gar nicht für die alter Frauen, doch mit einem Mal spürte sie eine seltsame Unruhe und schließlich sogar einen Groll in sich aufsteigen. All die Jahrzehnte hatte nie jemand danach gefragt, und jetzt plötzlich sollten die Erinnerungen ihrer Generation wertvoll sein. Was wusste eine Mrs Blackwell denn davon, wie sie aufgewachsen waren und wie einfach man damals während des Kriegs gelebt hatte? Meine Güte, wenn sie nur an die Kleidung dachte. Die kratzige Wolle, der schwere Tweed, die steifen Mäntel, und immerzu war alles knapp. Und dann wollten sie auch noch »Informationen« über ihre Schwester, die sich als Agentin so hervorgetan hatte und im Unterschied zu ihr sogar mit einem Orden ausgezeichnet worden war. Sie hielt inne, nein, Jahrzehnte nach Simones Tod konnte und wollte sie nicht in die Rolle einer von Neid geplagten Schwester zurückfallen. Sie erschrak, als dieses unangenehme Gefühl aus Kindertagen urplötzlich von ihr Besitz ergriff und sie überfiel wie ein dunkler Schatten. So häufig hatte die Erinnerung an Simone ihre Gefühle bestimmt, aber in den letzten Jahren waren die schlechten Träume weniger geworden, und an manchen Tagen dachte sie, sie habe sich befreit aus diesem Klammergriff von schlechtem Gewissen, Selbstzweifel und Wut.

Pat stand auf, holte die Milch, die sie eigentlich erwärmen wollte, und goss sie abwesend in den bereits kalt gewordenen Kaffee. Der Brief lag auf dem Tisch, und sein Eintreffen erschien ihr wie eine Nachricht aus dem Jenseits. Es war, als ob Simone selbst nach ihrem Tod Mittel und Wege fand, sich in ihr Leben einzumischen. Dabei wusste sie es längst, es hatte mit ihr, Pat, zu tun. Simone war seit Jahrzehnten tot, gestorben in einer Nervenheilanstalt. Das Leben ihrer Schwester war mutig und ebenso tragisch gewesen, dabei hatten so viele gedacht, gerade ihr würde eine glänzende, glückliche Zukunft bevorstehen, und vielleicht wäre es auch so gekommen, hätte der Krieg nicht sie und ihre Familie, ja, das ganze Land, aus ihrem gewohnten Leben katapultiert.

Bis zu Simones Geburt war sie nach dem erstgeborenen Bruder die einzige Tochter gewesen, aber dann gab es da diese süße Simone, die alle zum Lachen brachte. Pat erinnerte sich, wie ihre Mutter Claudine das, was Pat zu klein geworden war, aufwendig für Simone und deren dünne, ja ausgesprochen zartgliedrige Figur umarbeitete. Und meistens quengelte sie so lange, bis die Mutter etwas ganz Neues für sie anfertigte. Pat konnte es lange Zeit kaum ertragen, Fotografien von sich selbst in den alten Alben zu betrachten, so schrecklich fand sie sich als Kind, und so entzückend sahen ihre Geschwister im Vergleich dazu aus.

Simone entwickelte sich zu einer aparten Schönheit, fast ein wenig androgyn mit halblangem, dunkelblondem Haar. In der Schule erhielt sie Bestnoten, natürlich bekam sie die Hauptrolle als Nora in Ibsens Stück »Ein Puppenheim«, weil sie wie keine andere die Figur durchdrungen hatte. Sie wurde von Männern jeden Alters verehrt, aber, und das war eine weitere Besonderheit an ihr, sie hatte nichts für Männer übrig. Ihren Eltern war das nicht aufgefallen, Schwärmereien unter Mädchen galten als völlig normal, doch bei Simone war es keine Schwärmerei, die sie für ihre Schulfreundin Paula empfand. Damals schon schien sie genau zu wissen, was sie wollte und wie sie es erreichen konnte. Sie besaß einen starken Willen und brachte ihre Vorhaben derart klar und durchdacht zum Ausdruck, dass ihre Eltern sie stets gewähren ließen. Obgleich sie jünger als Pat war, galt sie als reifer, vielleicht, weil sie vor allem kontrollierter war. Pat reagierte oft unbeherrscht, sie heulte, tobte, warf die Tür zu, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlte. An Simone hingegen schienen die Dinge abzuprallen, sie ließ sich selten in einen Streit verwickeln, und man bekam sie schwer zu fassen.

In der Schule war Simone beliebt, und ihre Freundinnen bevölkerten das Haus. Pat hingegen war eine Einzelgängerin und wirkte, stämmig, wie sie war, nicht gerade wie eine Elfe. Pattie-Fattie hatte Thomas quer über den Schulhof gerufen, für den sie noch dazu heimlich schwärmte. Ihr Bruder Victor passte Thomas ab, vermöbelte ihn und musste anschließend zum Direktor. Sie liebte ihren Bruder dafür und für anderes. Aber Victor, der Siegreiche, war 1944 gefallen, ausgerechnet in der Normandie. Das waren die Erfahrungen ihrer Generation. Pat wollte nicht an die Zeit während des Kriegs oder an die Zeit danach denken und auch nicht daran, dass am Ende nur sie übrig geblieben war, nur sie. Aber die Erinnerungen kamen. Sie konnte die inneren Stimmen, die beständig gehört werden wollten, einfach nicht abstellen.

»Pattie, mach dir nichts aus dem Gequatsche«, sagte Victor und nahm sie in den Arm.

»Ich bin auch im Turnen so schlecht«, schluchzte Pat.

»Ja, das ist ein größeres Problem.« Er lachte. »Komm schon, hör auf zu schmollen. Wir nehmen den Weg an der Küste entlang.«

Pat hatte ihr blaues Regencape angezogen, und Victor trug seine grüne Wachsjacke. Seit Tagen prasselte der Regen herab, aber es machte ihnen nichts aus, sie streckten die Beine von sich, wenn sie mit ihren Fahrrädern durch Pfützen fuhren, um nicht nass oder schmutzig zu werden. Sie lachten und versuchten sich gegenseitig den Weg abzuschneiden. Pat konnte gut mit dem Rad umgehen und sogar, was für ein Mädchen selten war, den Lenker loslassen und dabei die Balance halten. Sie fuhren auf schmalen, kurvigen Wegen, die gesäumt waren von hohen Ligusterhecken. Nur manchmal, wenn zufällig jemand das Tor aufmachte, als sie gerade passierten, konnten sie die dahinter liegenden Cottages erspähen. Landhäuser mit gepflegten Gärten, meist im Besitz von wohlhabenden Familien. Hin und wieder vertrieben sich Pat und ihr Bruder die Zeit mit einem Spiel, bei dem man sich zunehmend mehr Wörter in der ursprünglichen Reihenfolge merken musste. Pat war in Denksportaufgaben schneller als andere, aber auch das steigerte ihre Beliebtheit in der Schule nicht. Sie galt als schräg, weil sie Jungssachen machte, wie Autos reparieren, zur Jagd gehen, tüfteln.

Aber sie liebte es auch, mit ihrer Mutter Kuchen zu backen oder Pullover zu stricken – nichts bei ihr war so, wie man es von einem »normalen« Mädchen erwartete.

Die Mutter hatte ihr kleines Hausarbeitsstübchen Pat zuliebe aufgegeben. Pat wäre tatsächlich jede Besenkammer lieber gewesen, als noch ein weiteres Jahr mit Simone in einem Zimmer zu verbringen. Alles an ihrer Schwester verursachte bei ihr eine Mischung aus Gereiztheit und Wut. Schon die Art, wie Simone ihr Nachthemd anzog, sich die Zähne putzte oder die Haare bürstete, brachte sie auf. Pat mochte die Stimme ihrer Schwester nicht, nicht ihr Lachen, nicht ihren grazilen Körper, während Simone noch nicht einmal Pats Launen zu bemerken schien. Nonchalant ging sie darüber hinweg und rief ihr im Vorübergehen zu »Pattie, hab dich nicht so« oder »Hör auf zu schmollen« oder, wenn sie doch einmal wütend geworden war: »Du spinnst, geh stricken.«

Das Zimmerchen war mit Victors Hilfe hellblau gestrichen, und aus einem alten Stoff waren neue Vorhänge genäht worden. Es war Pats Miniaturparadies. Die maman verstand es, aus wenig viel zu machen, das hatte sie zu Hause bei ihren Eltern gelernt, die in der Hafenstadt Caen, in der Normandie, ein Maßatelier führten. Aber Claudine, die geliebte und einzige Tochter, die doch eigentlich das Atelier hätte übernehmen sollen, heiratete stattdessen einen Engländer, Pats Vater, und zog mit ihm auf die Insel. Dort versuchte sie, den Kindern etwas von der französischen Lebensart zu vermitteln, worunter sie vor allem gutes Essen und ebenso gute Französischkenntnisse verstand. Die Kinder sollten akzentfrei sprechen. Früh begann Claudine darum, mit ihnen zu lesen und sie im Schreiben zu unterrichten. In der Küche hing eine Karte von Frankreich, die im Geografieunterricht verwendet worden war und die Claudine von einer Lehrerin ergattert hatte. Sie war zerknittert, und das feste Papier war zum Schutz mit einer wasserabweisenden Schicht überzogen. Oben im Norden, und gegenüber von Großbritannien, befand sich die Region Normandie, aus der die Familie ihrer Mutter kam. Ganz unten im Süden versetzten Ortsbezeichnungen wie Monaco, Cannes, Antibes, Nizza die ganze Familie regelmäßig in eine schwelgerische Sehnsucht. Die Hochzeitsreise der Eltern hatte diese in die Provence und dann hinunter ans Mittelmeer und an die Côte d’Azur geführt. Sie hatten eine Nacht in Cannes verbracht, im legendären Hotel Carlton, mehr vermochten sie sich nicht zu leisten. Immer, wenn die Eltern von den Sandstränden, dem blauen Meer, dem klaren Licht, den Sonnenaufgängen, den Düften in der Parfumregion Grasse oder den Fahrten entlang der Küste erzählten, mussten sie den Kindern schwören, einmal mit ihnen dorthin zu fahren. Doch stattdessen fuhren sie jedes Jahr in die Normandie zu den Großeltern, wo es zwar keine Upperclass-Damen in Chanel-Hosen gab, aber dafür die schmackhaftesten Äpfel, die man sich vorstellen konnte, und wann immer Claudine aus den mitgebrachten Äpfeln zu Hause eine Tarte zubereitete, duftete es im ganzen Haus, und man fühlte sich augenblicklich zurückversetzt in die Ferientage am Meer.

So eine Tarte gab es in keiner anderen Familie. Der Boden musste dünn und kross sein, und die Äpfel sollten im Mund schmelzen. Claudine gab über den noch heißen Kuchen eine Glasur aus Apfelgelee, das sie mit etwas Calvados aufgekocht hatte, und darüber streute sie Mandelstifte.

»Pattie, iss nicht den Teig auf, sonst reicht er nicht für den Kuchen, und achte darauf, dass die Apfelscheiben wirklich dünn sind, sonst werden sie nicht gleichmäßig gar.« Die Mutter hatte eine Schürze umgebunden, und Pat, die ihr ganz nahe gekommen war, konnte ihren Lavendelduft riechen, den sie sich als Öl auf die Handinnenflächen rieb. Pat liebte Lavendelseifen, Lavendelöl und den getrockneten Lavendel, den ihre Mutter in Stoffsäckchen zwischen die Wäsche legte.

Der Mutter war nicht verborgen geblieben, wie sehr Pat unter der jüngeren Schwester und den unsensiblen Bemerkungen von Nachbarn und Freunden litt, die stets betonten, wie vernünftig und hübsch Simone war und welches Glück die Eltern mit Victor hatten, die aber kein Wort über Pat fallen ließen, so, als gäbe es sie nicht.

Die maman gab sich Mühe, alle drei Kinder gleich zu behandeln, vielleicht glaubte sie sogar, dass das gelang, aber es war ein Trugschluss. Eltern behandeln ihre Kinder nie gleich, sie lieben sie noch nicht einmal gleich viel oder gleich wenig.

Verbindungen

Ruths Erstaunen, ihre Begeisterung und ihre Fantasie schienen ebenso wie ihr Appetit keine Grenzen zu kennen. Sie ging jeden Morgen gut gelaunt zur Schule, und es machte ihr überhaupt nichts aus, wenn sich ihr Enthusiasmus nicht in schulischen Bewertungen widerspiegelte. Sie wusste noch nicht einmal, dass diese für andere eine Bedeutung haben konnten. Lediglich die Tatsache, dass sie nach der Vorschule in die »richtige« Schule gekommen war, hatte sie beglückt, was auch daran gelegen haben mochte, dass sie ihre Lehrerin nicht besonders leiden konnte und lieber zu den »Großen« gehören wollte.

Sie nutzte die Gehminuten zur Schule üblicherweise, um ihre Mutter von irgendetwas zu überzeugen, das aus ihrer Sicht all ihre Überredungskünste erforderte. Im letzten Jahr waren es Rollerskates gewesen, in diesem Jahr war die Anschaffung kostspieliger.

»Ich weiß dann immer, wo du bist«, sagte sie hüpfend.

»Aber das weißt du doch auch ohne Telefon«, antwortete Gwen.

»Aber mit Telefon ist es viel schöner. Wir können dann auch Tante Lily immer anrufen. Du sagst doch dauernd: Wo ist jetzt Lily schon wieder?«

Gwen versicherte ihrer Tochter wie am Ende jeder dieser Unterhaltungen, sie würde darüber nachdenken, und dann hüpfte Ruth in ihrem dunkelgrünen Faltenröckchen, dem Schulblazer und ihren heruntergerutschten Kniestrümpfen davon und verschwand in dem Schulhaus aus rotem Backstein.

Es stimmte, dass man nun immer mehr Menschen mit einem Mobiltelefon sah, selbst ihre Nachbarin, Mrs Hope, der sie so viel modernes Bewusstsein gar nicht zugetraut hätte, besaß ein Gerät. Sie hatte beobachtet, wie diese im Garten die Antenne herausgezogen und telefoniert hatte, genau so, wie es die jungen Banker im Finanzdistrikt nun alle machten. Wie praktisch wäre es gerade jetzt gewesen, um Lily mitzuteilen, dass sie sich verspäten würde.

Tante Lily war mit ihren fünfundachtzig Jahren unverändert mit Vitalität, Lebenslust und Neugierde gesegnet. Sie besuchte regelmäßig Matineen, Lunchkonzerte, Ausstellungseröffnungen und war stets auf dem Laufenden. Gwens Tante schätzte sich glücklich, einen anspruchsvollen Freundeskreis zu haben, und von ihren Freundinnen war keine das Anhängsel eines Mannes gewesen. Langsamkeit, Unentschlossenheit und Desinteresse brachten Lily auf die Palme, weshalb nicht alle ihrer Freundinnen mit ihr mithalten konnten und einige, wie Lily es ironisch ausdrückte, »gerade nicht lebten«.

Als Gwen das Café Flower betrat, las Lily vertieft im »Independent«. Es war ihr gemeinsamer Lieblingstreffpunkt, zum einen, weil es dort köstliche Kuchen, italienischen Kaffee, englischen Tee, aber auch die bequemsten Plüschsessel gab, zu denen ihre Tante altmodisch »Fauteuil« sagte. Lily blickte freudig auf, als sie in Gwens Gesicht sah.

»Du bist ja ganz außer Atem. Ist etwas passiert, Gwenny Love?«

»Ja, also nein, ich habe den Bus verpasst. Und doch, denn stell dir vor, man hat mir ein spannendes Angebot gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich den Auftrag annehmen kann.«

»Dann nimm erst mal einen Schluck Tee. Man kann nicht so durchs Leben hetzen wie du. Und bevor du loslegst, sie haben heute ganz frischen Butterkuchen.« Gwen gab etwas kalte Milch in den Tee, atmete tief durch und holte das Schreiben aus ihrer Tasche. Dann berichtete sie, worum es ging, und ihre Tante hörte gebannt zu.

»Aber«, meinte Gwen unschlüssig, als sie mit ihren Ausführungen fertig war, »mir fehlt gerade die Fantasie, Kind und Auftrag unter einen Hut zu bringen, ohne auf Kind oder Auftrag zu verzichten.«

»Diesen Job kannst du nicht sausen lassen, viel zu spannend. Ein Buch über englische Agentinnen, darüber weiß doch hier kaum jemand etwas und in Frankreich erst recht nicht. Balthasar muss mitkommen und Ruthi hüten, oder du gibst die Kleine zu Robert und Sue … man zahlt dir ja sogar die Reise und den Aufenthalt«, brachte Lily entschieden vor.

»Wie stellst du dir das denn vor? Außerdem wäre Ruth vermutlich besser auf dem Land aufgehoben als in einer Großstadt wie Paris.« Gwens Gedanken schweiften einen Moment ab. Ihr Vater Robert und dessen zweite Frau Sue hatten sich in leidenschaftliche Großeltern verwandelt und würden nichts lieber tun, als auf Ruth aufzupassen, aber wollte sie das überhaupt und vor allem für mehrere Wochen? Natürlich könnte sie auch Balthasar bitten, ein paar Tage zu kommen, Ruth wäre begeistert, ihren Daddy zu sehen, aber so einfach war das nicht, zusammen in einem Apartment zu wohnen, sie waren kein Paar mehr, und die Trennung war weder für sie noch für ihn leicht gewesen.

»Ich möchte Ruth so gerne mitnehmen, aber ich habe nicht die geringste Vorstellung, wo wir in Paris wohnen sollen. Es müsste eher eine private Wohnung sein und kein Hotel. Und dann hat ein Kind ja ganz andere Bedürfnisse. Ich kann Ruth nicht dauernd in Bibliotheken und Archive schleppen.«

»Dafür gibt es Lösungen. Ruf Helen an, vielleicht kann sie sich für dich umhören.«

»Wer ist Helen?«

»Erinnerst du dich nicht an sie?«, brachte Lily ungeduldig hervor. »Wir haben schon einmal einen Drink genommen, wir drei, nach der Man-Ray-Ausstellung, weißt du noch? Ich kenne sie aus der Photographic Society.« Es war ausgeschlossen, den Überblick über Lilys zahlreiche Mitgliedschaften in diversen Clubs und Societies zu behalten, und an diese Helen konnte Gwen sich nicht im Mindesten erinnern. Aber das war jetzt völlig unwichtig; noch ehe sie den Auftrag annahm, wollte Gwen prüfen, ob sie ohne größere Strapazen längere Zeit mit Ruth in Paris verbringen konnte, und je eher die Frage der Unterkunft geklärt war, desto besser. Sie würde also jedem Hinweis nachgehen.

»Gute Idee. Können wir uns diese Woche noch mit ihr treffen?«

»Ich rufe sie an, Gwenny Love. Sie hat bestimmt noch Freunde in Frankreich und sicher auch Verwandtschaft. Ihre Mutter war ja Französin und hieß übrigens Odile.« Lily sprach den Namen aus, als würde sie von einem delikaten Wäschestück sprechen, und nach einer Pause fügte sie hinzu: »Ich war lange nicht mehr in Paris. Man könnte ja vielleicht ein etwas geräumigeres Appartement suchen.« Den letzten Satz hatte sie in einer Mischung aus beleidigtem Unterton und einem Hauch von Bitte ausgesprochen. Nur Lily gelang es, widerstreitende Gefühle in eine derart formvollendete Mixtur zu verwandeln.

Oje, das war eine Aussicht; statt mit wem auch immer an der Seine entlangzuflanieren, würde sie mit Tante Lily Kunstvereine besuchen und mit ihr das Bad teilen. Andererseits war der Gedanke, eine größere Wohnung zu mieten und Tante Lily mitzunehmen, vielleicht gar nicht schlecht. Dennoch wollte sie noch einmal in Ruhe darüber nachdenken.

»Mein Französisch ist lausig, Lily, lesen kann ich, aber sprechen …«