Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

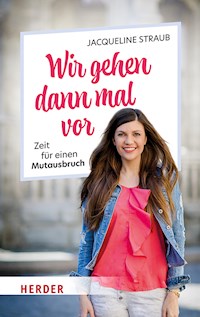

"Das ist doch völlig aussichtslos! Glaubst Du wirklich, dass sich die Kirche jemals ändern wird?" Diese Frage bekommt die junge Theologin Jacqueline Straub oft gestellt. Doch sie kämpft nicht nur seit vielen Jahren dafür, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen. Sie träumt auch davon, dass neue Gemeindeformen ausprobiert werden, die Stimmen von Frauen Gehör finden, Homosexuelle kirchlich heiraten dürfen und Verhütung und Abtreibung kein Tabu mehr sind. Begegnungen mit Katholikinnen und Katholiken, die mutig Schritte nach vorn gehen, zeigen ihr: Es gibt Aufbrüche. In diesem Buch berichtet Straub davon und fordert auf, nicht zu verbittern, sondern selbst Licht anzumachen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacqueline Straub

Wir gehen dann mal vor

Zeit für einen Mutausbruch

Für alle, die sich für eine lebendige Kirche einsetzen.

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf

Umschlagmotiv: © Melanie Wetzel

Als deutsche Bibelübersetzung ist zugrunde gelegt:

Die Bibel. Die Heilige Schrift

des Alten und Neuen Bundes.

Vollständige deutschsprachige Ausgabe AΩ

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2005

E-Book Konvertierung: ZeroSoft SRL

ISBN E-Book: 978-3-451-82485-2

ISBN Print 978-3-451-38728-9

Inhalt

Vorwort

Angst überwinden

Mut zur Wut

Streikende und kämpfende Marias und Josefs

Der Heilige Geist drängt zum Wandel

«Kirche der Angst muss endlich vorbei sein»

Für Ziele kämpfen

«Du schaffst das. Bleib dran»

«Sind Sie so eine, die den Zölibat will?»

Frauen im Priesterseminar?

«Du kämpfst nicht nur für dich»

«Das Frauenpriestertum wird kommen»

«Wir haben eine Pfarrerin»

Gerechtigkeit fordern

«Es ist auch meine Kirche»

«Die Zeit des Schweigens ist vorbei»

«Raus mit der Akte»

«Zölibat? Gibt’s in meiner Heimat nicht»

Vielfalt leben

«Gut, dass die Jungen heute nicht mehr auf das Lehramt hören»

«Würden Sie ein homosexuelles Paar segnen?»

Regenbogen-Madonna

Gott mit Gendersternchen

Auf Augenhöhe gehen

«Natürlich komme ich zu euch»

«Nicht Randständige, sondern unsere Mitte»

Hostien im Briefkasten

«Geschiedene sind herzlich eingeladen»

Hoffnung verkünden

Gögginger Experiment

«Ich predige, obwohl ich nicht Theologie studiert habe»

«So muss Gottesdienst sein»

Neue Kirchenräume

Lai*innen leiten Pfarreien

Digitale Kirchen-Macher

Weitergehen

Noch lange nicht am Ziel

Laut bleiben

«Es wird keinen Stillstand geben»

«Verbittere nicht»

Schlusswort

Anmerkungen

Die Autorin

Vorwort

«Es tut sich was», das habe ich in letzter Zeit oft gedacht und von sehr vielen gehört. Sei es von Hauptamtlichen der Kirche, sei es von Menschen, die der Kirche bereits den Rücken gekehrt haben. Die Kirche steckt in einer ihrer tiefsten Krisen. Diese muss aber keineswegs in einer Katastrophe enden, sondern kann auch Chance für einen Neuaufbruch sein. Alle spüren Aufbruchsstimmung. Das, was in den letzten Jahren in Bewegung geraten ist, ist nicht mehr aufzuhalten – auch wenn gewisse Gruppierungen in der Kirche sich das wünschten. Die Kirche steht an einem Wendepunkt. Die Frage ist nun, ob sie den Sprung in die Zukunft schafft.

Wer sich für Reformen einsetzt, braucht Mitstreiter*innen und Menschen in seinem Umfeld, die Mut zusprechen. Ich bin froh, dass ich innerhalb und außerhalb der Kirche viele Menschen kennenlernen durfte und darf, die mir gerade in schwierigen Momenten neue Kraft schenken. Aber nicht nur das: Ich wurde bereits als kleines Kind so erzogen, dass ich träumen darf und meine Träume auch Realität werden können, wenn ich Wege suche und mich für sie einsetze. Mir wurde nie gesagt, dass ich als Mädchen gewisse Dinge nicht machen kann oder darf. Noch heute erzählt mir meine Mutter, wie ich als kleines Kind tollkühn die steilsten Hänge mit meinem Bobbycar hinunterdüste. «Unerschrocken warst du», sagte sie mir vor einigen Jahren. «Ich habe schon damals gewusst, dass du mutig und zielstrebig bist.» Auch auf dem Spielplatz wollte ich wohl immer auf die großen Rutschen. Natürlich bin ich manchmal gefallen, hab mich verletzt und meinen Eltern mit meinem unbändigen Mut so manche Sorgen bereitet. Doch ich stand wieder auf und spielte weiter. Diese Eigenschaft trage ich noch heute in mir: Ich möchte nach vorne schauen, bin durch Verletzungen stärker geworden und möchte die Freude an dem, was ich mache, und für das, wofür ich einstehe, nicht verlieren.

«Um ans Ziel zu kommen, musst du laufen. Bleibe nicht stehen», ermutigt mich meine Mutter immer wieder. Wenn ich meinen Weg, in der katholischen Kirche Reformen anzustoßen, nach der ersten Kritik an meiner Person verlassen hätte, würde ich heute nicht wissen, was bereits alles in Bewegung geraten ist – und vor allem hätte ich so viele wunderbare Begegnungen nie erleben können. Ich wüsste auch nicht, was in der Kirche schon alles gut läuft. Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, kann ich sagen, dass so einiges ins Rollen gekommen ist. Und dafür lohnt es sich, auf diesem Weg auch in den nächsten Jahrzehnten voranzuschreiten.

«Behalte den Fokus und bleib fleißig», raten mir meine Eltern heute noch, wenn ich mich zu sehr über den Reformstau in der Kirche beklage. «Du schaffst das!» Gleichzeitig haben mir schon so viele fremde Menschen gesagt, dass ich meinen großen Wunsch, Priesterin zu werden, niemals erreichen werde und mein Einsatz für die Kirche vergebliche Liebesmüh sei. Ich begegne Menschen, die mich verletzen, weil sie mich oder meinen Einsatz für eine lebendige Kirche nicht akzeptieren. Sie haben ein anderes Kirchenbild und ließen mich schon häufiger per Post, E-Mail oder in Kommentaren in den Social Media wissen, dass ich eine «Zerstörerin der Kirche» sei und sicherlich in die Hölle kommen werde.

Meine Eltern haben mir beigebracht, dass ich diese Stimmen getrost überhören darf. Und immer, wenn ich mutlos und entkräftet bin, sagt tief in mir drin eine Stimme: «Steh auf und mach dich auf den Weg!» Als gläubige Person sage ich, dass es Gott ist. Also rappele ich mich wieder auf, begegne bald schon neuen Hindernissen und suche nach Lösungen, diese zu überwinden. Ich spreche darüber in Vorträgen und treffe unterwegs auf Menschen, die ein Stück oder sogar etliche Kilometer mit mir gehen, die mich bereichern und meinen Horizont erweitern.

Vor einigen Jahren war ich in Österreich zu einem Vortrag eingeladen. Ich war der erste Gast, der in dem gerade umgebauten Gästehaus übernachten durfte. Am nächsten Morgen begrüßte mich die Pensionsmutter mit einem üppigen Frühstück. Da ich noch ein paar Stunden bis zur Abreise zur Verfügung hatte, tauschten wir uns noch eine Weile «über Gott und die Welt» aus. Gegen Ende des Gesprächs sagte sie mit ernstem Ton: «Du brauchst unterwegs viel Mut.» Einige Monate später schickte sie mir einen Brief und schrieb: «Ich habe die Fabel vom Frosch, die ich damals kurz erwähnte, wiedergefunden. Hier nun schriftlich. Bleib stark und mutig wie der Frosch. Du schaffst das. Ich zähle auf dich!»

In der Fabel vom Frosch geht es um einen Wettlauf unter den Fröschen. Das Ziel ist der höchste Punkt eines großen Turmes. Viele Frösche sind versammelt, als der Wettlauf beginnt. Keiner der Zuschauer glaubt daran, dass es auch nur ein Frosch bis auf die Spitze des Turmes schaffen könnte, und sie quaken: «Sie werden es nie und nimmer schaffen!» Die Frösche klettern los, doch einer nach dem anderen gibt auf oder fällt vom Turm herunter. Bis auf einen. Dieser klettert und klettert. Er ganz allein schafft es schließlich unter großer Anstrengung bis zur Spitze des Turmes. Als er wieder herunterkommt, sind die anderen neugierig und wollen wissen, wie er das gemacht hat. Als sie so auf ihn einreden und er überhaupt nicht reagiert, merken sie, dass er taub ist! Inzwischen erzähle ich diese Geschichte gern bei meinen Vorträgen, weil sie mir Mut macht, auf mein Herz zu hören und mich weniger vom «Geschwätz» der Menschen beirren zu lassen. Mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder taube Frosch seine sich gesteckten Ziele erreicht. Aber es erst gar nicht zu versuchen, ist keine Option.

Die Tatsache, dass die katholische Kirche in einem akuten Reformstau steckt, geht nicht einfach so spurlos an mir vorüber. Das kann und will ich nicht hinnehmen. Deshalb erhebe ich meine Stimme immer wieder gegen die Ungerechtigkeit und setze mich ein für eine lebendige, barmherzige und liebevolle Kirche.

Und damit bin ich nicht allein. Darum erzähle ich in meinem Buch von Menschen, die unbeirrt ihren Weg gehen und in ihrem Wirken Jesus Christus stets in den Mittelpunkt stellen. Es sind die Menschen, die mir immer wieder neue Kraft schenken, derentwegen ich nicht resigniere und die mich gleichzeitig anspornen, so lange zu kämpfen, bis die erhofften Veränderungen nicht länger nur Träume sind. Sie alle verkörpern eine lebendige Kirche, so wie ich sie mir wünsche.

Angst überwinden

Mut zur Wut

Wut ist ein Wort, das in der katholischen Welt gerne ausgesperrt wird. Die letzten Jahre zeigen aber, dass die Basis sehr wohl wütend und fordernd sein kann. Doch: Wut darf es anscheinend in der Kirche nicht geben – schon gar nicht bei Frauen, die doch die «Erdbeeren auf der Torte» sind, wie Papst Franziskus einst betonte. Sicherlich würden gewisse Kleriker ihre Lai*innen gerne dazu aufrufen, liebenswerte, bescheidene und gefügige «Lämmer» zu sein. Der eigenen Wut wird gerne Frömmigkeit entgegengestellt. Wer fromm ist, ist normalerweise nicht wütend, sondern demütig und nimmt die Umstände so an, wie sie sind. Die katholische Amtskirche setzt bis heute voraus, dass nicht-geweihte Gläubige ihre Wut durch Beten in den Griff kriegen. Doch die Wut der Gläubigen ist inzwischen sichtbar geworden und schüchtert immer wieder Bischöfe und Priester ein. Wut impliziert, dass es laut ist, und wer wütend ist, macht auf einen Missstand aufmerksam oder zeigt einfach bloß, dass er anderer Meinung ist und endlich gehört werden möchte.

Papst Franziskus hat im Oktober 2014 im Vorfeld zur Familiensynode mit diesem Tabu gebrochen. Dass er sich in der Kirche eine offene Gesprächskultur wünscht, zeigt, dass er versucht, die Angststrukturen, über bestimmte Themen zu sprechen, nach und nach abzubauen: «Eine Grundbedingung dafür ist es, offen zu sprechen. Keiner soll sagen: ‹Das kann man nicht sagen, sonst könnte man ja schlecht über mich denken …› Alles, was sich jemand zu sagen gedrängt fühlt, darf mit Parrhesia (Freimut) ausgesprochen werden. Nach dem letzten Konsistorium (Februar 2014), bei dem über die Familie gesprochen wurde, hat mir ein Kardinal geschrieben: ‹Schade, dass einige Kardinäle aus Respekt vor dem Papst nicht den Mut gehabt haben, gewisse Dinge zu sagen, weil sie meinten, dass der Papst vielleicht anders denken könnte.› Das ist nicht in Ordnung, das ist keine Synodalität, weil man alles sagen soll, wozu man sich im Herrn zu sprechen gedrängt fühlt: ohne menschliche Rücksichten, ohne Furcht!»[1] Und auch beim Abschluss der Weltbischofssynode über Ehe und Familie im Jahr 2015 hat er die Bischöfe dazu aufgerufen, mehr Realitätssinn zu zeigen. Sie müssten das sehen, «was wirklich los ist», und nicht nur das, «was wir wirklich sehen wollen».[2]

Auf der Jugendsynode, im Jahr 2018, ermutigte Papst Franziskus die jungen Menschen, ihre Stimme zu erheben und ihre Meinung den Bischöfen kundzutun: «Ich lade euch dazu ein, euch in dieser kommenden Woche offen und voller Freiheit auszudrücken.»[3] Immerhin ermutigt der argentinische Papst regelmäßig, im Gespräch die Realität des kirchlichen Lebens darzulegen und nicht ein Wunschkonstrukt von Kirche zu entwerfen. Ob ihm dabei bewusst ist, dass immer mehr Gläubige nicht nur vorsichtig darauf hinweisen, wie ihre Lebenswelt aussieht, sondern inzwischen auch wütend sind, weil es nach wie vor eine große Anzahl von Bischöfen gibt, die nicht verstehen wollen, dass die Welt des Lehramts nicht ihre Realität abbildet?

Auch wenn heute noch immer gerne gesagt wird, dass Wut etwas Schlechtes und Unwürdiges sei, entdecken mehr und mehr Menschen in der Kirche die Wut für sich. Denn positive Wut kann so viel Energie freisetzen, um Dinge zu verändern. Wut gehört zur menschlichen Gefühlswelt und ist enorm wichtig. Wer wütend ist und dies zum Ausdruck bringt, zeigt, dass seine Grenzen verletzt wurden. Der oder die Wütende will seinen oder ihren Selbstwert verteidigen.

Wenn Männer ihrer Wut freien Lauf lassen, wird das – geschlechtertypologisch – als rationale Reaktion gesehen, bei Frauen hingegen ist es eine emotionale Nicht-Kontrolle. Victoria Brescoll und Eric Uhlmann von der Yale University und der Northwestern University haben in einer Studie zeigen können, dass die gleiche Wut-Situation bei Männern und Frauen unterschiedlich bewertet wird. Wütenden Frauen wird unprofessioneller Kontrollverlust zugesprochen, Männern hingegen Durchsetzungsvermögen.[4] Bei Männern wird in ihrer Wut eine äußere Ursache vermutet, bei Frauen hingegen gingen die Probanden davon aus, dass sie von inneren Ursachen getrieben seien und sie beispielsweise unausgeglichene oder gar rachsüchtige Personen seien. Dass wir Männer und Frauen, die wütend sind, unterbewusst anders beurteilen, zeigt, dass noch immer ein struktureller Sexismus in unseren Köpfen existiert.

Einmal erzählte mir eine Frau von einer Begebenheit in der Sakristei: Ein Bischof sollte bei einem Jubiläum einer Frauengemeinschaft einen Gottesdienst halten. Als er in die Sakristei trat, dachte er, dass er nur unter Männern sei. Eine Frau befand sich aber um die Ecke und zündete die Kerzen an. Sie konnte hören, dass der Bischof sagte: «Ach, jetzt muss ich auch noch mit den keifenden Frauen einen Gottesdienst feiern.» Ich glaube, dass er die Wut der Frauen, die sich seit Jahren für Reformen einsetzen, mit Aggressivität verwechselt hat. Nichtsdestotrotz: Wut ist nichts Schlechtes. Und für mich passt es auch zusammen, wütend und fromm zu sein. Denn ich finde, dass man seine Wut – und kein Mensch ist davon befreit – nicht einfach herunterschlucken darf, nur weil manch einer in stereotypischen Klischees denkt und die Begegnung mit verärgerten Frauen scheut.

Ich spüre, wie die Wut innerhalb der katholischen Kirche immer größer wird und dass daraus eine positive Kraft entsteht, die viele vorantreibt und zum Nachdenken anregt, wie sie sich für ihre Kirche stark machen können. Die Lai*innen schweigen nicht mehr und nehmen die Worte und Vertröstungen ihrer Bischöfe nicht mehr einfach so hin. Aussagen wie «Ich bin doch nur ein Bischof und kann nichts ändern» werden nicht mehr widerstandslos hingenommen, sondern mit einem klaren «Doch, können Sie!» begegnet.

So ist mein Plädoyer: Habt Mut zur Wut! Denn positive, konstruktive Wut kann etwas verändern.[5] Wer wütend ist, stellt etwas infrage, ist bereit, für seine Visionen zu kämpfen. Die Wut kann Mut mit sich bringen, Dinge neu zu gestalten. Es braucht unbedingt mehr wütende und mutige Menschen. In den letzten Jahren ist in der Kirche eine Kultur der Wut erwacht. Diese wird hoffentlich auch nicht so schnell wieder verschwinden. Die Angstspirale in der katholischen Kirche kann durch Wut, viel Mut und beherztes Handeln durchbrochen werden. Denn viele Gläubige, die früher aus Angst um ihr Seelenheil geschwiegen haben, tun dies heute nicht mehr. Es ist nun an der Zeit, dass die Bischöfe von mutigen Wutausbrüchen angesteckt werden und selbst beginnen, sich für eine Veränderung der Kirche stark zu machen.

Streikende und kämpfende Marias und Josefs

«Jacqueline Straub, wir streiken für dich», stand auf einem Plakat, das eine Frau fröhlich in die Kamera hielt. Das Foto schickte sie mir während einer der ersten Maria-2.0-Demonstrationen per E-Mail. «Auch wenn ich selbst keine Priesterin werden möchte, ich kämpfe für dich», schrieb mir die streikende Maria. «Es wird Zeit, dass wir Frauen endlich gleichberechtigt werden. Ohne die Basis und insbesondere ohne die Frauen kann unsere Kirche einpacken.» Ich war tief berührt über diese Solidarität und hatte Freudentränen in den Augen. Gleichzeitig hat es mir neue Kraft auf meinem Weg gegeben. Es dürfte wohl klar sein, dass sich kein vernünftig denkender Mensch eine Kirche ohne Frauen vorstellen kann. Frauen beleben die Pfarreien ungemein und vermitteln den Glauben an die Kinder weiter. Inzwischen sehen sie sich aber kaum mehr nur in der dienenden Position derjenigen, die daheim den Kindern brav aus der Bibel vorlesen und sonntags nach der Messe noch einen Rosenkranz für die Enkelkinder beten. Viele Frauen schmücken den Kirchenraum mit Blumen, kümmern sich um die Alten und Kranken in der Gemeinde, organisieren Pfarreifeste, Ministrantenausflüge und Erstkommunionstreffen. Sie wirken aktiv im Pfarrgemeinderat mit, unterrichten Kinder und Jugendliche in der Religionslehre, sind Seelsorgerinnen, dozieren an theologischen Fakultäten oder haben ihren Platz in den bischöflichen Ordinariaten oder in der Römischen Kurie. Die Katholik*innen in den deutschsprachigen Ländern sind laut, sie haben ein Programm und handeln beherzt. Sie wollen gehört werden und rebellieren für Gleichberechtigung in der Kirche. So standen im Mai 2019 plötzlich viele treue Kirchgänger*innen mit Plakaten vor den Kirchenhäusern, feierten auf den Plätzen und Wiesen Gottesdienste, sangen gemeinsam und machten öffentlich auf den Reformstau in der Kirche aufmerksam. Frauen legten hierfür ihre Ehrenämter für eine Woche nieder. Sie wollten aufzeigen, was sie alles für die Kirche tun und wie die Amtskirche dennoch mit dem Weiblichen umgeht, obwohl es gerade die vielen Frauen sind, die die Kirche in den letzten Jahrzehnten am Leben erhalten haben. Auch in Zeiten von sexuellem und geistlichem Missbrauch, der überwiegend von geweihten Männern verübt wurde[6], sind es die Frauen, die ein gutes Bild von gelebter Kirche vermitteln und so manche Menschen davon abhalten, die Kirche zu verlassen. «Solange es noch Menschen wie euch in der Kirche gibt, werde ich nicht gehen», habe ich in der Maria-2.0-Aktionswoche unzählige Male gehört. Der Aufstand der frommen Katholikinnen sorgte für Wirbel. Sogar die internationale Presse berichtete über die mit Plakaten «bewaffneten» Frauen. Medien aus aller Welt, darunter die polnische, die bosnische, kroatische, griechische, englische und amerikanische Presse berichteten darüber. Sogar bis nach Russland drang die Nachricht der streikenden Marias.[7]

Der landesweite Protest schlug so hohe Wellen, dass sich innerhalb kürzester Zeit immer mehr Frauen der Aktion «Maria 2.0» anschlossen und in ihren Dörfern und Städten Aktionen organisierten. Von überall erhielt ich Nachrichten von Frauen, die mir bekundeten, dass sie nicht länger schweigen und nun protestieren werden. Flächendeckend haben Katholik*innen in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und in Belgien vor den Kirchen Gottesdienste gefeiert, Protestmärsche durch Städte veranstaltet, Unterschriften gesammelt und sie ihren Bischöfen offiziell überreicht.

Manch ein Bischof fürchtete, dass die Aktion «Maria 2.0» die Kirche gar spalten könne. Das Bistum Dresden-Meißen betonte, dass die Forderung nach den Weiheämtern gegen «die Tradition und Lehre unserer Kirche» verstoße. Andere Bischöfe hingegen begrüßten den Mut der Frauen und erkannten darin auch «eine ganz tiefe Verletzung», wie beispielsweise der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer sagte. Er hat sicherlich Recht, denn viele der engagierten Frauen wurden über Jahrzehnte hinweg von der Kirchenleitung zu wenig wahrgenommen, ernstgenommen und vor allem viel zu wenig wertgeschätzt.

Die Reaktionen einiger Bischöfe zeigten deutlich, dass sie überfordert waren mit den lauten, kämpfenden Marias. Ebenso oder ähnlich verhält es sich auch in der zivilen Gesellschaft. Sobald Frauen fordern, werden sie als aggressiv wahrgenommen. Sobald sie ihre Stimme erheben, sind sie aufmüpfig. Das will in so manches patriarchale-bischöfliche Weltbild einfach nicht passen. Die streikenden Frauen haben die Geistlichen zum Nachdenken angeregt – über das Verhalten der Amtskirche ihnen gegenüber und ihrer eigenen Rolle im Kirchensystem.

Trotz aller Kritik haben die Frauen und die unterstützenden Männer ihre Aktionswoche munter weitergeführt. Was die Frauen und Männer von «Maria 2.0» definitiv geschafft haben, ist, das Gespräch in Gang zu setzen. Sie haben den Raum für den innerkirchlichen Dialog geöffnet. Ganz Deutschland sprach auf einmal über die Frauen, die sich gegen die männerbündische kirchliche Hierarchie auflehnten. Egal, welche Zeitung man aufschlug, welchen Fernsehsender man einschaltete, immer wurde über die Katholik*innen gesprochen, ja von den Medienschaffenden wurden sie für ihren Mut gar bejubelt. «Endlich», das war das Wort dieser Woche. «Endlich steht die Basis auf. Endlich streikt sie.»

In den letzten Jahren wurde mir bei meinen Vorträgen mehrmals gesagt: «Wenn die Basis mal ein halbes Jahr lang streiken würde, dann würde alles zusammenbrechen», oder auch: «Warum streiken wir nicht mal alle? Legen unsere Ehrenämter nieder?» Diese Ideen von einzelnen Gläubigen sind nun umgesetzt worden und haben eine große Menschenmenge zur Mitarbeit motiviert. Vermutlich war es der richtige Zeitpunkt, weil viele Menschen keine andere Möglichkeit mehr sahen, ihren Unmut gegenüber der Amtskirche auszudrücken. Selbst die großen Austrittswellen aus der Kirche lassen die meisten Bischöfe ziemlich kalt. Jahrelang wurde diskutiert, die Bischöfe demütig um Dialog gebeten, und was ist passiert? Nichts. Durch die Aktionen von «Maria 2.0» und den in den Medien genannten «Kirchenstreik» sahen sich die Bischöfe gezwungen, von nun an genauer hinzuhören. Zu groß waren die Massen vor den Kirchen, zu groß das mediale Aufgebot, um sich einer Stellungnahme zu entziehen.

Die deutschen Bischöfe wurden durch die gut geplante und koordinierte Aktion der deutschen Kirchenfrauen dazu gebracht, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die auf der Reform-Agenda schon lange ganz oben stehen: Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche, Transparenz in den Missbrauchsaufklärungen, die Frage des Priesterbildes und der Hierarchie.

Der Frust und die Sehnsucht nach einer glaubwürdigen Kirche, die sich in den Protesten äußerten, führten die Kirche auf den «Synodalen Weg». Dies zeigt: Der Wunsch nach echten Reformen in der Kirche liegt vielen engagierten Christ*innen am Herzen. Dass nun Katholik*innen für ihre Rechte eintreten, betrachte ich als «Zeichen der Zeit»[8], als eine notwendige und notwendende Aktion, die vom Heiligen Geist geleitet ist.

Und in manch einem Bischof bewegte das Aufkommen von Maria 2.0 und der Synodale Weg etwas: So fordert der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, Fortschritte in der Gleichberechtigung von Frauen auf allen Ebenen des kirchlichen Amtes, «und das wird nicht enden an der Grenze des sakramentalen Amtes. Das sage ich voraus, und ich hoffe es auch.»[9] Das sind deutliche Worte, die auf eine zukunftsfähige Kirche hindeuten.

Zu den streikenden Marias gesellen sich in der Zwischenzeit auch etliche Josefs. Nach einem Vortrag kam ein Mann mit einem Banner auf mich zu und erklärte mir, dass er jeden Sonntag damit vor dem Dom in Trier stehe. «Ich habe jahrelang geschwiegen. Alles einfach hingenommen. Nun ist die Zeit vorbei. Mein Bischof soll wissen, dass ich den Reformstau nicht mehr ertrage.» Auf seinem selbst gemachten Tuch stand: «Lieber Papst, Liebe Kardinäle, Liebe Bischöfe, Ihr müsst ja nicht gleich lieben. Aber: Achtet die Frauen, wie Ihr selbst geachtet werden wollt. Sundays of Solidarity. Josef 2.0». Ich fragte ihn, ob er denn Mitstreiter hätte. Er verneinte. Einige Wochen später ließ er mich via Facebook wissen, dass sich weitere Männer seiner Aktion angeschlossen haben – in Trier und in anderen Bistümern. Innerlich habe ich Freudensprünge gemacht, als ich davon erfahren habe. Denn all diese Menschen repräsentieren für mich eine Kirche, die den Mut zur Veränderung hat. Sie lieben ihre Kirche, darum setzen sie sich ein.

Dass Frauen und Männer laut wurden, ist aus meiner Sicht der erste richtige Schritt, um Veränderungen herbeizuführen. Doch wir dürfen nicht so schnell aufgeben. Denn in der Kirche dauert bekanntlich alles etwas länger. Die lauten Marias und Josefs haben vielen anderen Menschen Mut gemacht, nicht aus der Kirche auszutreten oder sich sogar wieder für eine lebendige Kirche zu engagieren. Diese Hoffnung – gepaart mit Unzufriedenheit über die momentane Situation – hat zu einer Dynamik geführt, die nicht mehr aufzuhalten ist. Wichtig ist nun, dass die Begeisterung nicht abklingt, dass Frauen und Männer in der Kirche weiterhin am Ball bleiben und den Bischöfen zeigen, dass sie viel Zeit und Ausdauer für ihre Proteste und Aktionen mitgebracht haben.