7,99 €

Mehr erfahren.

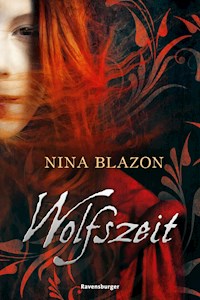

- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Auf ihrer Liebe lasten dunkle Schatten: Thomas und Isabelle sind einem Mörder auf der Spur, der die Wälder Frankreichs durchstreicht. Ist er ein riesiger Wolf? Die Wahrheit übersteigt jede Vorstellung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 640

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Als Ravensburger E-Book erschienen 2012Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2012 Ravensburger Verlag GmbHZitate aus Ulf Diederichs (Hg.): Französische Märchen, Bd 1: Märchen vor 1800. Übersetzt von Felix Karlinger, Ernst Tegethoff u.a. Eugen Diederichs Verlag München 1989, Seite 374, 310, 288Landkarte: Gottfried MüllerLektorat: Iris PraëlAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbHISBN 978-3-473-38452-5www.ravensburger.de

ES TRETEN AUF

DIE VERSAILLER GESELLSCHAFT

Monsieur de BuffonNaturforscher, Verfasser der „Allgemeinen und speziellen Geschichte der Natur“ (Histoire naturelle générale et particulière)

Thomas AuvraySchüler der königlichen Zeichenakademie, Assistent von Monsieur de Buffon

Charles AuvrayThomas’ Vater, Handschuhfabrikant

Jeanne de Vaubernierangehende Mätresse von König Louis XV.

Monsieur du BarryKuppler und Intrigant mit Kontakten zum Königshof

Claire de TreminsNichte des Grafen de Tremins

Monsieur de l’AverdyKöniglicher Finanzkontrolleur, zuständig für die Finanzierung der Jagden auf die Bestie im Gévaudan

DIE OFFIZIELLEN BESTIENJÄGER

Capitaine DuhamelBefehlshaber über ein Regiment von Dragonern

Die Herren d’EnnevalVater und Sohn, zwei normannische Wolfsjäger

Monsieur AntoineErster Arkebusier und Zweiter Jäger des Königs

IM GEVAUDAN

Etienne LafontSyndicus der Diözese von Mende, verantwortlich für die Organisation der Jagden

Madame de MorangièsAdelsherrin im Schloss von Besset

Eric de Morangièsihr junger Neffe, Schloss von Saint-Alban

Adrien Bartandsein Bediensteter

Jean-Joseph d’ApcherMarquis (Markgraf), Schloss de Besque

Belledas Rabenmädchen

Jean ChastelBesitzer des Gasthauses La Vache Blanche

Thérèse Chastelseine Frau

Marie, Delphine, Camilleihre Töchter

Pierre, Bastien, Antoineihre Söhne

CHAPITRE I

LA BETE FEROCE

Eine wilde Bestie, unbekannt in unseren Breiten, tauchte hier auf, und niemand weiß, woher sie gekommen ist. Wo immer sie sich zeigt, hinterlässt sie eine blutige Spur der Grausamkeit.

Doch Gottes Gerechtigkeit, so sagt der heilige Augustinus, lässt niemals zu, dass Unschuldige Qual erdulden. Nur wer gefehlt hat, muss leiden. Dieser Grundsatz lässt euch keinen Zweifel: Euer Unglück kann nur aus euren Sünden kommen.

Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré, Bischof von MendeAus dem Hirtenbrief, Dezember 1764

ROTE NARZISSEN

Anne versuchte so leise wie möglich nach der Waffe zu greifen. Doch ihrer Großmutter entging das leise Geräusch von Metall, das an der Steinwand der Bauernhütte kratzte, nicht. „Wo willst du schon wieder hin, Kind?“

Anne zuckte ertappt zusammen und schloss die Hand fester um die Lanze. Nun, eine richtige Lanze war es nicht, nur ein Hütestock, an dessen Spitze ein kurzes Messer befestigt war.

„Ich sehe nur nach dem Vieh, Mémé.“

Die Alte ließ die hölzernen Klöppel, mit denen sie gerade ein Spitzenband knüpfte, in den Schoß sinken. „Schon wieder? Was ist heute nur los mit dir, Anne? Du willst doch nicht etwa aufs Feld?“

„Nein, nur in den Stall.“

„Wo ist dein Vater? Warum geht er nicht?“ Die heisere Stimme schraubte sich in die Höhe. „Jacquot!“

„Pssst! Sei doch ruhig! Du weckst nur die Kleinen auf.“ Sofort tat ihr der grobe Tonfall leid. Natürlich hatte die Alte vergessen, wo ihr Sohn heute war, in letzter Zeit vergaß sie fast alles sofort wieder. Es war ein Wunder, dass sie sich immer noch an die komplizierten Klöppelmuster erinnerte. Und natürlich machte sie sich Sorgen – in diesen Tagen lebten alle in Angst vor dem, was draußen in den Wäldern lauerte.

„Papa ist auf der Versammlung im Dorf – wegen der großen Treibjagden, das weißt du doch“, setzte Anne freundlicher hinzu. „Dieser Dragonerkapitän mit seinem Regiment will alle Männer aus den Dörfern zusammenziehen.“ Mit einer Hand schlang sie sich hastig ihr Wolltuch um die Schultern und legte es über die Haare.

„Du bleibst gefälligst hier, Mädchen! Ich erlaube dir nicht …“

„Ich komme doch sofort wieder.“

Ihre Großmutter setzte schon zum Schimpfen an, aber vor Aufregung musste sie husten.

„Vorsicht!“, rief Anne, doch es war schon zu spät. Die Klöppelrolle rutschte der Alten vom Schoß und mit der Rolle das zarte Spitzengewebe, das gerade erst zu einem Muster wurde.

Anne legte die Lanze auf dem Boden ab und stürzte zum Feuerplatz. Einen der rollenden Klöppel erwischte sie gerade noch rechtzeitig, bevor er der Glut zu nahe kam. Mémé fror so leicht und rückte deshalb mit ihrem Stuhl immer viel zu nahe an die Flammen der großen Ofenstelle.

„Beinahe wäre das gute Garn verbrannt. Warum musst du dich nur immer sofort aufregen?“

„Warum?“, krächzte die Alte. „Bilde dir bloß nicht ein, ich würde nicht merken, wie du ständig versuchst dich davonzustehlen. Gib’s zu, du willst doch nur wieder zu diesem Kerl aus der Fremde, der dir schöne Augen macht.“

Schimpfend beugte sie sich vor und tastete auf dem Boden nach ihrem Klöppelzeug. Es war schon zwanzig Jahre her, dass sie ihr Augenlicht verloren hatte. Doch für ihre Kunst brauchte sie es nicht. Ihre knotigen Finger vollbrachten kleine Wunder aus feinster Spitze – Wunder, die der Bauernfamilie Tanavelle zusätzliches Geld brachten.

„Lass!“, murmelte Anne. „Ich hebe es auf.“

Hastig sammelte sie die verstreuten Gegenstände auf. Das Garn hatte sich verheddert, das Spitzenband hatte sich an einer Stelle von den Stecknadeln gelöst, Ascheflocken hingen an dem durchbrochenen Gewebe. Behutsam pustete Anne sie weg, dennoch blieben graue Schmutzspuren zurück. Bevor sie das Spitzenband wieder glatt zog, betrachtete sie das Muster. Es waren Lilien – die Blumen der Jungfrau Maria. Schon seit Monaten klöppelte Mémé nur diese Blumenformen und betete dabei ununterbrochen, als versuche sie auf diese Weise, einen Schutzzauber für die Familie zu weben.

„Was willst du überhaupt schon wieder im Stall?“, schnappte die Alte nun. „Jacquot sagte, die Kuh kalbt noch nicht.“

„Und was, wenn Papa sich irrt? Nach trächtigen Kühen kann man nicht oft genug sehen.“ Es kostete sie viel, so ruhig zu antworten. Alles in ihr wollte aufspringen und zum Tor laufen, um sicher zum zehnten Mal an diesem Tag Ausschau zu halten – nach zwei Männern. Wenn es zwei Männer wären, wüsste sie, dass alles gut werden würde.

„Die Kuh ist schon einmal aus dem Stall entwischt“, sprach sie im Plauderton weiter. „In den letzten Tagen benimmt sie sich wie eine Verrückte. Ich wette, wenn sie könnte, würde sie sogar durchs Fenster klettern, um ins Freie zu kommen.“

„Ja, wie die Herren, so die Tiere.“ Mémé schnalzte missbilligend mit der Zunge. „Jacquot ist ebenso. Und du bist fast noch schlimmer als dein Vater. Ihr seid beide leichtsinnig und könnt nicht still sitzen. Immer raus! Immer dorthin, wo die Musik spielt!“ Verächtlich spuckte sie ins Feuer. „Denkt jemand dabei an mein armes altes Herz? Als du gestern so lange fort warst, wäre ich fast gestorben vor Angst. Ich dachte schon …“

„Das sind doch Hirngespinste, Mémé, hör auf damit!“ Aber ihr Blick fiel auf die Lanze. Sie haben es nicht weit und sind nicht in Gefahr. Nicht zwei kräftige, mit Lanzen und Stöcken bewaffnete Männer.

Dennoch fröstelte sie und wandte sich rasch ab. Sie wollte nicht daran denken, nicht heute, nicht seit gestern Abend. Alles, was sie sehen wollte, war Adriens Lächeln. Sie dachte an das Flüstern, das an ihrem Ohr gekitzelt hatte, und spürte sofort wieder dieses kleine, glühende Glück in ihrem Bauch, das sie wärmte und atemlos machte.

„Womit soll ich aufhören?“, beharrte die Alte starrsinnig. „Mit dem Fürchten oder mit dem Beten? Du hast doch gehört, was der Pfarrer gesagt hat. Eine Strafe Gottes ist über uns gekommen, hat er gesagt, eine Strafe für die Sünden der Menschen. Also bleib hier! Das Ungeheuer jagt die Sünder und es wird sie alle finden und zerreißen …“

„Ich bin aber keine Sünderin, und auch die armen Kinder, die die Bestie gefressen hat, waren es ganz sicher nicht. Ich muss jetzt nach der Kuh sehen. Du weißt genau, dass vier hungrige Mäuler auf die Milch warten. Hier, bevor du das Garn entwirrt hast, bin ich wieder da.“

Sie schob die Rolle, auf der das halb fertige Spitzenband mit winzigen Nadeln festgesteckt war, wieder auf den Schoß der alten Frau.

Doch bevor sie davonrennen konnte, schnappte die Großmutter nach ihrem Handgelenk und zerrte sie nach unten, bis Anne nichts anderes übrig blieb, als vor ihr auf die Knie zu gehen. Ihre Großmutter glich einer verdorrten Wurzel, aber wenn sie so wütend war wie jetzt, hätte sie immer noch ein bockendes Maultier am Strick halten können.

„Was bildest du dir ein, du hochmütiges Gör? Die Kinder büßen für die Sünden ihrer Eltern! Und du willst keine Sünderin sein, Anne? Alle Menschen sind Sünder von Geburt an, merk dir das, und ihr jungen Mädchen ganz besonders. Sieh mich gefälligst an!“

Trockene, kräftige Hände legten sich schmerzhaft fest um ihr Gesicht, zwangen sie, den Blick zu heben. Es war unheimlich, in die blinden Augen zu schauen, zwei granitgraue, stumpfe Scheiben. „Oh, ich kenne euch jungen Leute. Ihr habt alle zusammen keinen Anstand mehr und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Deine Mutter war mit dir schwanger, noch bevor Jacquot wusste, wie ihm geschah. Bilde dir also bloß nicht ein, ich wüsste nicht, warum du hier im Zimmer herumrennst wie eine rollige Katze. Du willst zu dem Kerl, mit dem du schon seit dem Sommer herumschwänzelst. Wartet er unten auf dich?“

„Was denkst du nur!“, stieß Anne hervor. Viel zu dicht neben ihr knisterte das Feuer und wärmte ihre linke Schulter, aber ihr war auch aus einem anderen Grund plötzlich so heiß, dass ihr der Schweiß ausbrach. Ich bin keine Sünderin. Weil wir verlobt sind, ist es vor Gott kein Unrecht. Dennoch schämte sie sich, dass sie hier, von Angesicht zu Angesicht mit ihrer alten Großmutter, wieder an die Stunden mit Adrien denken musste. Seine warme Haut an ihrer kühlen und seine Lippen …

Sie hatte das Gefühl, dass die blinden Augen direkt in sie hineinsehen konnten.

„Ich habe doch nur getanzt, na und?“, setzte sie trotzig hinzu.

„Getanzt!“, spottete Mémé. „Wenn er ein anständiger Kerl wäre, hätte er dich längst geheiratet. In deinem Alter hatte ich schon sechs Kinder. Wenn ein Mann eine Frau will, dann zögert er nicht.“

Anne machte sich grob los. Das Schlimme war, dass ihre Großmutter es stets schaffte, mit einem Wort, einem Satz oder nur einem spöttischen Lachen den Zweifel anzufachen. Jetzt sah sie die anderen Mädchen vor sich und sich selbst in ihrer Mitte, unscheinbar mit ihrem mausbraunen Haar und der Haut, die selbst im Winter sonnenverbrannt wirkte. Und sie fragte sich tatsächlich, warum Adrien, der alle Mädchen hätte haben können, ausgerechnet sie heiraten wollte.

„Außerdem kennst du ihn doch kaum. Immer unterwegs, der Kerl, und alle paar Wochen schneit er rein wie aus dem Nichts und tut so, als wäre er nie weg gewesen. Woher willst du wissen, dass er nicht in jedem Dorf eine sitzen hat?“

„Das ist nicht wahr, er …“

Mémé winkte ab. „Er macht dir nur Hoffnungen, um dich ins Heu zu kriegen. Und eins kannst du mir glauben: Nicht jeder ist danach so anständig wie dein Vater, der sein Mädchen vor den Pfarrer geführt hat, bevor man den dicken Bauch sah. Und besonders hübsch bist du ja auch nicht …“

„Woher willst du das wissen?“, fauchte Anne.

Mémés heiseres Lachen ging in ein Husten über. „Ich habe immer noch Ohren. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Burschen dir nachpfeifen. Und ich habe auch noch keinen gehört, der Lieder auf deine Schönheit gesungen hätte.“

Das reichte! Anne sprang auf. „Adrien wird mich heiraten! Heute auf der Versammlung wird er Vater fragen.“

Jetzt war es raus – und Mémés zufriedenes Lächeln zeigte ihr wieder einmal, dass ihre Großmutter zwar vergesslich war, aber immer noch schlau wie ein Fuchs. Jetzt war sie nicht mehr nur auf die Alte wütend, sondern vor allem auf sich selbst.

„Ach, da lang läuft der Hase“, stellte Mémé mit einem listigen Grinsen fest. „Na, aber selbst wenn der Kerl dir nicht nur Honig ums Maul geschmiert hat, um dich rumzukriegen: Glaubst du wirklich, dein Vater wird dich einem fahrenden Hungerleider zur Frau geben?“

Diesmal war Anne besonnen genug, um sich zusammenzureißen. „Er hat Arbeit!“, erwiderte sie betont ruhig. „Beim Grafen de Morangiès, das hat er mir gestern gesagt.“

„Warum fragt er dich dann jetzt erst?“

Weil ich endlich so klug war, mit einem anderen zu tanzen, dachte Anne. Weil er gestern begriffen hat, dass ich nicht ewig warte und dass auch andere Füchse um den Hühnerstall schleichen. „Na, weil er sicher sein wollte, dass er genug Geld für die Hochzeit und ein Haus hat. Du wirst es schon noch merken: Adrien ist ein anständiger Kerl. Außerdem ist er großzügig und stark und freundlich zu allen Kindern. Er ist ehrlich, er meint es ernst mit mir und …“

„… du hast dein Herz verloren.“ Mémé schüttelte mit einem tiefen Seufzer den Kopf. „Ach, ma puce, du denkst, das Leben ist nur zum Tanzen und Küssen da, du wirst dich noch wundern. Aber wer hört schon auf eine alte Vettel wie mich, was? Das glaubst du doch, dass deine Mémé nicht mehr ganz richtig ist?“

Anne antwortete nicht und für einige Augenblicke war die Stille schwer und dicht, nur das Knistern des Feuers füllte den Raum. Dann seufzte Mémé wieder, ihre Schultern sanken ein bisschen herab. Nachdenklich wandte sie ihr Gesicht dem Feuer zu, als würde sie die Flammen betrachten. Oder ihre Erinnerungen an eine bessere Zeit, dachte Anne. Als sie selbst noch jung war und das schönste Mädchen im Gévaudan. Seltsamerweise verflog ihr Zorn bei diesem Gedanken. Stattdessen ergriff sie Zärtlichkeit für die kleine, zähe Gestalt neben dem Feuer.

„Ach, ihr Jungen macht doch längst, was ihr wollt!“, sagte die Alte nach einer Weile. Und zu Annes Überraschung klang ihre Stimme diesmal sanfter. „Falls es wirklich so ist, wie du sagst, mache ich dir ein Spitzenband zur Hochzeit. Aber wenn du mit deinem Adrien nicht glücklich wirst – dann denk an meine Worte!“

Anne brauchte ein paar Augenblicke, um zu begreifen, was die Großmutter ihr auf ihre verdrehte Art sagen wollte. Wenn Mémé nicht gegen die Heirat war, dann würde ganz sicher auch ihr Vater Ja sagen!

„Ein Spitzenband?“, rief sie und lachte. „Oh ja, aber eines mit Narzissen statt Lilien, Mémé! Und du wirst sehen – schon im nächsten Winter hast du einen Urenkel.“

Mémé schnaubte und winkte ab. „Ach, rede keinen Unsinn, im nächsten Winter bin ich längst schon bei Gott dem Herrn.“

Aber Anne entging nicht, dass ein Lächeln die faltigen Züge erhellte.

Sie hob die Lanze auf und machte, dass sie zur Tür kam, bevor Mémé sich wieder an den eigentlichen Grund des Streits erinnerte. Ihre Holzschuhe klapperten auf der Stiege, die von den Wohnräumen zum Stall im unteren Teil des Hauses führte. Erst als ihr der warme Duftdampf von Kuhfell und der stechende Ziegengeruch in die Nase stiegen, hielt sie inne und schloss die Augen. Ihre Hand glitt zum Hals und streichelte die Haut, so wie Adrien es gestern getan hatte. Adrien.

Der leise Zweifel, den der Streit mit Mémé in ihr geweckt hatte, verschwand und sie lächelte bei der Erinnerung an Musik und Tanz.

Männergesichter tauchten vor ihr auf: ein Bursche mit einem netten Lächeln, ein Soldat, der sie herumgewirbelt hatte, und ein reisender Herr mit einem teuren Mantel. Doch ihre Gesichter verloschen und zurück blieb nur Adrien – seine Augen, braun wie Wildkastanien, die sichelförmige Narbe, die seinen linken Mundwinkel ständig leicht zum Lächeln brachte, und das lockige, dunkle Haar, das er im Nacken mit einem Lederband bändigte. Sie legte die Wange an den Stock.

„… que Ricdin-Ricdon je m’appelle“, sang sie leise das Lied, mit dem er sie so oft zum Lachen brachte und das nur ihnen beiden gehörte. Fast konnte sie wieder das Flüstern an ihrem Ohr spüren, nachdem er sie grob aus den Armen des Soldaten gezogen hatte. Sie war erschrocken über seine Wut gewesen, fast ein wenig fremd war er ihr erschienen, und seine Hand hatte sich schmerzhaft fest um ihren Arm geschlossen. Aber auch seinen Zorn und die Eifersucht hatte sie genossen. Willst du mich, Anne? Ich werde mit deinem Vater sprechen. Gleich morgen. Wenn du mich nur willst!

„Adrien Bartand“, flüsterte sie, „und Anne – seine Frau.“

Aber nur, wenn Vater zustimmt.

Das Klappern einer Tür ließ sie herumfahren. Ihr Vater sah immer zuerst nach dem Vieh, bevor er in die Stube ging. Aber die Hoffnung, dass er mit Adrien zurückgekehrt war, um das Heiratsversprechen mit Schnaps zu besiegeln, wurde enttäuscht.

Kalter Wind pfiff durch den Türspalt, der wie ein scharfer Schnitt im Dunkel des Stalls gleißend weiß wirkte. Und die trächtige Kuh war fort! Anne packte die Lanze fester und stürzte durch die Stalltür in den Hof.

Auf ihrem Gesicht glühte noch die Wärme des Feuers und ließ den Wind doppelt so eisig erscheinen. Es war ein klirrend kalter Januar. Schnee fiel in großen, trockenen Flocken vom Himmel und überdeckte bereits wieder alle Spuren. Das verrückte Tier hatte das Hoftor aufgedrückt. Das hatte gerade noch gefehlt! Anne lief zum Tor. Als sie vorhin hier gewesen war, um nach den Männern Ausschau zu halten, konnte man noch den Weg erkennen, der bergab zum Dorf führte. Nun waren die Häuser nicht mehr zu sehen, nur den Glockenturm der Kirche konnte sie talabwärts im Nebel erahnen. Die Berge, die man an klaren Tagen in der Ferne sehen konnte, waren ganz verschwunden. Anne zögerte nur einen Augenblick, bevor sie das Tor aufstieß. Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie den Hof verließ und die Grenze zwischen Sicherheit und Wildnis überschritt. Aber dann hob sie entschlossen das Kinn. Sie wäre nicht Anne Tanavelle gewesen, wenn sie die Kuh draußen in der Kälte gelassen hätte!

Schon nach wenigen Schritten umgab sie milchiges Weiß. Schneefinger schienen nach ihr zu greifen. Fröstelnd hastete sie bergauf und versuchte dabei ihre Holzschuhe nicht zu verlieren.

Dann sah sie das Tier – hellbraunes Fell, zwei Hörner mit schwarzen Spitzen. Vor lauter Erleichterung zitterten ihr die Knie. Die Kuh war noch nicht weit gekommen, sondern trottete gerade auf einige der zerfransten Buchen auf der Anhöhe zu.

„Na warte!“, murmelte Anne und rannte wieder los. Schnee rutschte ihr in die Schuhe, Kälte biss in ihre Finger. Zu dumm, dass sie ihre Fäustlinge zu Hause gelassen hatte! Atemlos erreichte sie die Anhöhe und stieß einen leisen Pfiff aus. Das kleine Aubrac-Rind blieb auf der Stelle stehen und äugte träge zu seiner Herrin hinüber. Der Strick baumelte ihm um den Hals, ein wolliges Ohr zuckte. Das weiße Fell, das Augen und Maul umrandete, und die schwarze Nase ließen das Tiergesicht wie eine Gauklermaske erscheinen.

Anne raffte den Rock und stapfte weiter, die Lanze benutzte sie als Stock. Unter der Schneedecke traf das Holz felsigen Untergrund. Mit klappernden Zähnen erreichte sie das Tier und griff nach dem Strick. Doch sie hatte die Rechnung ohne ihre verrückte Kuh gemacht. Die warf sich mit einem Satz herum und trabte schwerfällig ein Stück davon. Anne musste sich beherrschen, um nicht loszubrüllen.

„Jolie!“, rief sie der Kuh leise hinterher. „Komm her, Jolie – meine Hübsche!“, lockte sie das Rind. Und tatsächlich blieb das Rind wieder stehen und wandte den Kopf. Anne war mit wenigen Schritten bei ihm, erwischte den Strick und versetzte ihm mit der Lanze einen kleinen Schlag auf die Kruppe. „Dummes Tier!“, schimpfte sie. „Was suchst du hier draußen? Wenn die Wölfe dich und dein Kalb fressen, haben wir keine Wintermilch.“

Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie sich ein ganzes Stück vom Haus entfernt hatte. Der Wind rauschte lauter als zuvor in den Baumkronen, Schnee knisterte, als ein jäher Windstoß über die Kuppe wehte. Ein Geräusch ließ sie erschrocken herumfahren. Es war nur ein Rabe, der davonflatterte, aber Anne ertappte sich dabei, wie sie sich an die Kuh drängte, ihre Hand in das wollige Fell gekrampft.

Ich wette, dieses Ungeheuer, vor dem sich alle fürchten, ist nur ein gewöhnlicher Wolf. Das hatte Adrien gesagt. Der Gedanke an ihn war wie ein sicherer Ort.

„Sei kein Feigling, Jolie!“, raunte sie der Kuh zu. „Los, zurück in den Stall!“

Es war beruhigend zu sehen, wie der kleine Hof mit jedem Schritt bergab näher kam. Mémé hatte sicher in ihrer Arbeit innegehalten und lauschte besorgt auf die Schritte ihrer Enkelin.

„Ich komme schon“, flüsterte Anne und zog ungeduldig am Strick.

Ein grober Schlag gegen die Schulter nahm ihr den Atem und ließ sie straucheln. Erst dachte sie, die Kuh sei gestolpert und hätte sie dabei gestoßen, aber im selben Moment wurde der Strick mit einem schmerzhaften Ruck durch ihre geschlossene Faust gerissen. Sie verlor das Gleichgewicht, hart schlug ihr Knie gegen den Fels, aus dem Augenwinkel sah sie die Kuh davonstürmen. Doch neben ihr waren immer noch Atem, Fell und Wärme, eine Gegenwart. Mit einem Keuchen wälzte sie sich herum. Ihr Schuh blieb im Schnee stecken. Ein Schemen huschte am Rand ihres Gesichtsfeldes davon. Irgendetwas umkreiste sie. Doch erst als sie das Knurren hörte, begriff sie. Ohne nachzudenken, riss sie die Lanze hoch. Holz traf mit einem dumpfen Laut. Der Geruch nach wildem Tier stach ihr in die Nase. Fangzähne blitzten auf, viel zu nahe an ihrem Hals – und schnappten genau in dem Augenblick zu, als sie den Arm hochriss und sich zur Seite warf. Die Fänge gruben sich in ihren Arm. Ein greller Schmerz durchzuckte sie. Mit aller Kraft schlug sie mit der Faust und traf. Der Biss lockerte sich, das Untier ließ los und wich zurück. Und während sie sich verzweifelt auf die Knie hochrappelte, erkannte sie mit absoluter Sicherheit, dass es kein Wolf war, kein Wolf sein konnte.

Die wilde Bestie, hörte sie Mémé flüstern. La Bête Féroce! Es war seltsam, dass sie kein Entsetzen verspürte, nicht einmal Angst, sie wusste nur, dass sie nicht sterben durfte – nicht heute, nicht hier, nicht ohne das Spitzenband aus Narzissen und Adriens Kuss am Hochzeitstag. Der Schrei, der jetzt aus ihrer Kehle kam, war rau und dunkel und gab ihr die Kraft, das Holz hochzureißen und nach dem Ungeheuer zu stoßen. Das Messer an der Spitze traf auf Widerstand. Mit aller Kraft stieß sie noch einmal zu, kam tatsächlich auf die Beine – und sah voller Entsetzen, wie das Messer sich löste und in den Schnee fiel. Die Bänder, die das Messer am Stock fixiert hatten, waren aufgegangen.

Ihr zweiter Schuh rutschte ihr vom Fuß. Geistesgegenwärtig packte sie ihn, schleuderte ihn gegen den breiten Schädel der Bestie und drehte sich um. Barfuß rannte sie weiter, den Stock fest in der Hand. Eiswind wehte ihr in die Augen und nahm ihr die Sicht. Flocken schmolzen auf ihrer Stirn. Sie spürte Kälte an ihrer Schulter und etwas Nasses, erst warm, dann kühl im Wind. Sie war verletzt, schlimm sogar, aber sie spürte keinen Schmerz, nur eine Schwere, die an ihren Beinen zerrte, als würde sie durch zähen Moorgrund stapfen. Ich muss es bis zum Stall schaffen!

Schnee stob auf, als das Ungeheuer sie wieder zu Fall brachte, der Stock glitt aus ihrer Hand. Aber sie kämpfte und schrie mit aller Kraft, trat mit bloßen Füßen, schlug, kratzte und biss. Einmal schmeckte sie drahtiges Fell zwischen den Zähnen, einmal streiften Reißzähne über ihren Handrücken und glitten wieder ab. Sie riss die Arme hoch, um der Bestie die Augen auszukratzen und erschrak, als sie ihre Hände sah. Es sah aus, als trüge sie rote Handschuhe aus Blut. Das Zögern kostete sie einen wertvollen Augenblick. Krallen kratzten über ihr Schlüsselbein, das Gewicht des Raubtiers drückte ihr die Luft aus der Lunge. In diesem Augenblick wusste sie, dass sie verloren hatte. Fuchsrote Augen starrten sie an und das Knurren klang wie ein Wort: Sünde. Sie presste die Lider zusammen, um nicht in diese Augen blicken zu müssen. Aber auch hinter ihren geschlossenen Lidern schienen sie zu glühen wie zwei untergehende Sonnen. Heilige Muttergottes, rette mich!, flehte sie in Gedanken. Ich wollte nicht, ich wollte nie …

Sie versuchte zu schreien, als etwas hart gegen ihre Kehle schlug und ihr die Stimme und den Atem nahm. Ihr Kopf fiel zur Seite. Es wurde warm an ihrem Kinn, ihrem Hals. Sie tastete mit der Hand danach und fand eine Wunde, doch seltsamerweise fühlte sie keinen Schmerz. Benommen blinzelte sie. Vom Kampf zerwühlter Schnee türmte sich neben ihr auf. Sie bildete sich ein, Narzissen wie aus Spitze und Eiskristallen zu sehen; gleichzeitig zog eine Zukunft an ihr vorbei, die niemals sein würde: Adrien und sie an einem milden Frühlingsmorgen, wie sie in Sonntagskleidung die Dorfkirche betraten. Ihr erstes Kind, das sie in den Armen hielt, an einem Schneetag wie heute. Mémé, die ihren Urenkel in der Wiege segnete. Sie sah das zweite Kind und das dritte. Sie sah Weihnachtsfeste und Sommerernten, Tänze am Johannesfeuer und Mondstunden mit Adrien hinter den zugezogenen Bettvorhängen. Tag um Tag rann unwiderruflich in den Schnee und versickerte für immer. Neue Narzissen erblühten an dieser Stelle wie Grabblumen für die geraubten Jahre. Sie waren schön und unberührt – und so rot wie die Augen des Todes.

MASKENBALL

Das Haus in der Rue Jusienne war ganz sicher nicht der größte Stadtpalast in Versailles, aber eindeutig der beliebteste. Draußen froren die Kutscher mit roten Nasen vor sich hin, doch hier drinnen war es zum Ersticken warm; alle Fensterscheiben waren von innen beschlagen. Hinter Masken versteckt amüsierten sich Adelige, Dichter, Halbweltgestalten und sicher auch einige anrüchige Libertins im Schein der Kristalllüster. Die meisten Gäste feierten noch ausgelassener als sonst, weil sie endlich der schlechten Stimmung am Königshof entfliehen und wieder befreit lachen konnten. Bemalte Fächer schoben die weingetränkte Luft hin und her. Und die mit Blumenmustern bedruckten Kleider der Damen brachten sogar einen Hauch von Frühling in den Saal.

Jean-Baptiste du Barry, der Gastgeber, war in ganz Paris für seine Ausschweifungen berüchtigt. Bei seinen Festen sparte er nicht an Luxus und eiferte dem Königshof nach – an den Wänden hingen die Ölgemälde alter Meister, teure Spiegel warfen das Kerzenlicht zurück. Diener eilten mit Tabletts voller Limonade und Wein durch die Räume und auf den Tischen standen Porzellanschalen mit Marzipankonfekt. Lachen mischte sich in Geigenklänge und Cembalomusik.

Thomas, der neben der Tür zum Spielzimmer stand und sich an seinem Weinglas festhielt, beobachtete, wie die Tänzer in zwei Reihen Aufstellung für ein Menuett nahmen. Nicht alle bewahrten dabei Haltung, ein Adeliger mit weiß gepuderter Perücke hatte sogar schon bedenklich Schlagseite.

Thomas konnte solche Feste nicht besonders leiden, aber diese Stimmung, die er „blaue Stunde“ nannte, liebte er: Die Zeit der steifen Höflichkeiten war vorbei, Skandale lagen bereits in der Luft. Die Festgesellschaft war zwar noch nicht völlig betrunken, aber sie nahm bereits Fahrt auf wie eine Kutsche, die schneller und schneller wurde, bis sie früher oder später zu schlingern begann. Schminke verwischte, das Lachen wurde zu laut, und bald würde so manches wahre Gesicht hinter der gepuderten Fassade zum Vorschein kommen.

Thomas konzentrierte sich auf jene Details, die sicher keinem der anderen Gäste auffielen: Die Perücke des Flötenspielers war nach hinten gerutscht, eine rote Locke ragte darunter hervor. Das Kleid einer Dame setzte mit dem Saum zu sehr auf dem Boden auf, was bedeutete, dass sie unter dem Reifrock heimlich aus ihren hohen Schuhen geschlüpft war, um ihre schmerzenden Füße auf dem Parkettboden zu kühlen. Eine andere Frau gab ihrem jungen Liebhaber mit einem Fächerschlag ein geheimes Zeichen und verließ unauffällig den Raum, während ihr Mann ahnungslos mit dem Gastgeber plauderte.

Irgendwo im Getümmel befand sich auch Thomas’ Vater. Thomas reckte den Hals und entdeckte ihn schließlich in der Nähe der Tür. Charles Auvray war kein großer Mann, aber wo er stand, knisterte die Luft. Mit weit ausholenden Gesten erzählte er eine Geschichte. Die Damen lachten bei der Pointe kreischend auf. Thomas wusste, er sollte sich wieder zu ihm gesellen, aber stattdessen machte er einige Schritte zur Seite und glitt unauffällig in das angrenzende Zimmer. Ein paar Minuten noch, dachte er. Die Nacht wird noch lang genug. Denn so, wie sein Vater schon seit Wochen auf diesen Karnevalsball hinfieberte, hatte er heute bestimmt noch irgendeinen Schachzug auf dem gesellschaftlichen Spielbrett vor.

Er blickte zur Tür zurück – und stieß gegen etwas Weiches. Ein federnder Reifrock geriet ihm in die Quere. Im letzten Moment konnte er sein Glas ausbalancieren, um ein Haar hätte sich der Rotwein in ein mit Spitze gesäumtes Dekolleté ergossen. Auch bei dieser Frau fielen ihm sofort die Einzelheiten auf: blondes Haar, das ihr offen über die Schultern fiel, und das Muster des Spitzenstoffes, winzige Lilien aus weißem Garn. Ein seltsamer Kontrast zu dem Rosenparfüm, das ihm in die Nase stieg.

„Suchen Sie in meinem Ausschnitt etwas Bestimmtes, Monsieur?“

Thomas beeilte sich, Abstand zwischen sich und die Dame zu bringen. Sie war höchstens ein, zwei Jahre älter als er, so hochgewachsen wie er selbst und hatte ein auffallend hübsches Gesicht mit sanften Zügen und schräg geschnittenen Katzenaugen. Die Seidenblume in ihrem Haar spiegelte deren blaue Farbe.

Vermutlich waren er und die Mademoiselle die einzigen Leute auf diesem Fest, die keine Maske trugen. Die Schöne lächelte kokett und versuchte seinen Blick erneut auf ihren Busen zu lenken, indem sie die Spitzenvolants zurechtzupfte.

„Oh, ich suche nichts Besonderes, Mademoiselle. Aber Lilien sind nun mal dafür da, dass man sie bewundert. Französische Spitze, nehme ich an?“

Wie erwartet, hatte die Schöne mit einer zerknirschten Entschuldigung gerechnet. Sie hob verdutzt die Brauen. Dann überraschte sie ihn mit einem Lachen, das für eine Dame viel zu laut und kehlig war.

„Soso, ein Modefachmann mit rein beruflichem Interesse an Lilien. Na, dann passen Sie mal auf, dass Sie nicht auf anderer Leute Wiesen wildern.“ Sie ließ ihren Fächer scharf aufschnappen. „Und trinken und tanzen Sie gefälligst. Für meinen Geschmack sind Sie nämlich zu blass, zu nüchtern und eindeutig zu ernsthaft.“ Obwohl sie ihn zurechtwies, verriet ihr Lächeln, dass er ihr gefiel. „Einen schönen Abend noch, Monsieur!“ Sie zwinkerte ihm ungeniert zu und steuerte einen der Spieltische an. Ein Mann mit einer Wolfsmaske setzte hundert Livre auf eine einzige Karte – und verlor. Das blonde Mädchen machte ihm charmant Mut, es ein zweites Mal zu versuchen.

Sie war also eine von du Barrys grisettes – irgendeine kleine Verkäuferin oder Theaterstatistin, die er bei sich aufnahm, hübsch einkleidete und ihr Manieren beibrachte, um sie dann an einen Herzog als Mätresse zu verkuppeln. Es war ein offenes Geheimnis, dass du Barry den Großteil seiner Einkünfte aus dem Glücksspiel und der Vermittlung solcher Mädchen bezog. Jetzt warf die Blonde lachend den Kopf zurück und legte dabei die Fingerspitzen auf die Brust. Diese Geste war so anmutig und dabei so einstudiert, dass Thomas sofort fasziniert war. Rasch zog er sein Taschentuch aus dem Ärmel. Durch den Stoff konnte er die Zeichenkohle fühlen und sofort durchrieselte ihn jenes Gefühl der Vorfreude, das ihn jedes Mal überkam, wenn er ein besonderes Motiv entdeckt hatte. Er sah sich nach Papier um, einem Menüplan oder einem Theaterprogramm, aber es lag nichts auf den Tischen herum. Also holte er die Zeitungsseite hervor, die er bei sich trug. An einem Tisch in einer Ecknische setzte er sich hin. Hier fiel er nicht weiter auf, niemand sah zu ihm herüber, am Spieltisch hatte längst die nächste Runde begonnen.

Er wickelte die Zeichenkohle aus dem Taschentuch und strich das Papier auf seinem Bein glatt. Es war ein Blatt der Zeitung Gazette de France, er kannte diese Ausgabe schon auswendig. Sie war mehrere Wochen alt, auf der Titelseite prangte neben dem Artikeltext die Skizze einer Hyäne, die Thomas vor einigen Tagen dorthin gekritzelt hatte. Aber auf der Rückseite war am Rand noch genug Platz für eine weitere Zeichnung.

Am Spieltisch erklang Applaus, der Wolfsmann nahm seine Maske ab, um sich den Schweiß von der Stirn zu tupfen. Die Blonde legte den Kopf schief und nestelte an der Seidenblume in ihrem Haar. Thomas vergaß seinen Vater und all die Verpflichtungen dieses Abends und sah nur noch diese Geste, die leichte Neigung des Kopfes, die Linien der Schultern und der Arme. Dann glitt die Zeichenkohle wie von selbst über das Blatt. Zarte Striche fanden ihren Platz neben starken, geschwungenen Bögen. Mit dem Zeigefinger verwischte er schwarze Linien zu grauen, weichen Schatten, die zu einem Gesicht wurden, zu Locken, einem schlanken Hals. Als er die Geste des Mädchens auf das Papier gebannt hatte, war sie schon längst Vergangenheit. Die Blonde beugte sich gerade über den Spieltisch und zog eine Karte.

„Ah! Dachte ich es mir doch!“ Sein Vater tauchte neben ihm auf wie herbeigezwinkert. „Meine Güte, als hättest du tagsüber nicht genug Zeit, um zu zeichnen! Los, komm mit!“ Er packte Thomas einfach am Ärmel und zog ihn vom Stuhl hoch. Die Kohle rutschte ihm aus den Fingern, aber sein Vater bemerkte es gar nicht. Thomas konnte gerade noch hastig das Zeitungsblatt zusammenfalten, da wurde er schon in Richtung Salon geschoben. Erst an der Tür blieb Charles Auvray atemlos stehen und ließ seinen Blick prüfend über Thomas’ Festkleidung schweifen. Rock, Weste und Kniehose waren neu und hatten ein Vermögen gekostet. In die hellgrüne Seide waren dunkelgrüne Streifen eingewebt, die Knöpfe waren mit besticktem Stoff überzogen. Passend dazu trug er eine Perücke aus lohfarbenem Rosshaar, das zwar dunkler war als Thomas’ hellblonde Strähnen, aber dennoch gut zu ihm passte. Sein Vater nickte stolz. „Viel besser als dieser traurige Studentenmantel, den du sonst anhast.“

Doch bevor sein Vater ihm auch noch die Halsbinde zurechtzurren konnte, wehrte Thomas ihn freundlich, aber bestimmt ab. „Das genügt. Ich bin doch kein Pferd, das Sie für die Parade zurechtmachen müssen.“

„Ach, nicht?“ Sein Vater lachte. „Na, streng dich trotzdem an und wirf die Hufe! Du Barry brennt darauf, uns jemanden vorzustellen. Halte dich fest, Sohn: Es ist der Comte de Tremins!“

„Und ich vermute, er hat eine Tochter“, bemerkte Thomas trocken.

Sein Vater stutzte. Wie so oft schien er zu überlegen, ob in Thomas’ Tonfall Ironie mitschwang, aber dann hellte sich seine Miene sofort wieder auf. „Keine Tochter, aber immerhin eine Nichte. Sie kommt zwar aus der Provinz – irgendwo aus der Normandie – aber sie ist eine echte de Tremins wie ihr Onkel. Sie ist erst seit einigen Tagen in Paris. Und wer weiß, vielleicht gefällst du ihr ja?“

„Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich noch kein Interesse habe an einer Heir…“

„Ach, stell dich nicht so an, Junge! Ein Flirt kostet doch nichts. Wie alt bist du? Siebzehn schon! In deinem Alter hatten meine Eltern mich schon längst verheiratet und ich kann dir sagen: Es gibt wirklich Schlimmeres.“

Ja, ganz bestimmt, dachte Thomas. Ich könnte mir auch die Cholera einfangen.

Aber er konnte sich ohnehin kaum vorstellen, dass für ein Mädchen von so altem Adel ein Bürgerlicher wie er überhaupt infrage kam. Andererseits: Bei seinem Vater konnte man nie wissen. Er sprach in letzter Zeit auffällig oft davon, dass Thomas eine gute Partie machen solle.

Im großen Salon erwartete du Barry sie schon mit einem Lächeln, das von einem Backenzahn zum anderen reichte. Der Graf von Tremins schien weniger erfreut zu sein, er spielte ungeduldig mit einer Schnupftabakdose aus Porzellan herum. Auch sein mit Silberfäden bestickter Rock und die vielen Ringe konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein alter, verlebter Mann war. Wulstige Lippen und ein fleischiges, rundes Kinn verliehen ihm etwas Affenähnliches. Die streng gescheitelte, weiße Perücke, die ihm zu tief in der Stirn saß, verstärkte diesen Eindruck noch. Neben ihm stand eine junge Frau. Sie trug eine Maske aus grünen Federn und ein funkelndes Halsband; Thomas erschien sie wie eine Pfauenprinzessin. In ihre Armbeuge geschmiegt lag ein winziger schwarzer Schoßhund und blinzelte ängstlich ins Licht.

„Ah, und hier ist ja endlich unser junger Naturforscher!“, rief Jean-Baptiste du Barry überschwänglich aus. „Darf ich vorstellen: Thomas Auvray. Man sieht ihn leider viel zu selten auf unseren Festen. Er sitzt lieber im Studierzimmer. Aber das ist ja auch kein Wunder, er ist angehender Botaniker und Zoologe – mit Aussichten auf eine glänzende Karriere an der Akademie.“

Das war zwar maßlos übertrieben, aber Thomas rang sich dennoch ein höfliches Lächeln ab und verbeugte sich tief. „Sehr erfreut, Mademoiselle …“, sagte er und schloss die Begrüßung des Mädchens mit einem angedeuteten Handkuss. Als er die Hand wieder losließ, starrte es irritiert darauf. Thomas biss sich auf die Unterlippe. Dort, wo sein Daumen beim Handkuss die Finger berührt hatte, prangte ein verschmierter Kohlefleck.

Die Pfauenprinzessin warf einen Seitenblick zu ihrem Onkel, dann wischte sie den Fleck unauffällig ab, indem sie den Hund kraulte. Thomas atmete insgeheim auf. Vielleicht ist sie ja doch nett. Oder sie hebt sich die Geschichte auf, um sich später über mich lustig zu machen.

„Thomas arbeitet sogar für den König“, nahm sein Vater den Faden auf.

„Ach, tatsächlich?“ Die Augenbrauen des Grafen zuckten anerkennend in die Höhe.

Thomas spürte, wie ihm sein Lächeln zu entgleiten drohte. Die Sache mit dem König war schlichtweg gelogen.

„Nun, in erster Linie arbeite ich für Monsieur de Buffon, der …“

„… der, wie wir alle wissen, dem König mehr am Herzen liegt als ein Freund“, unterbrach ihn sein Vater sofort. „Und außerdem ist de Buffon kein Geringerer als der Intendant der königlichen botanischen Gärten in Paris, zudem Schatzmeister der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der französischen Akademie …“

„Ja, ja, seien Sie nur nicht immer so bescheiden, junger Freund.“ Du Barry beugte sich zum Grafen, als wollte er ihm ein Geheimnis anvertrauen. „Thomas ist sogar wissenschaftlicher Mitarbeiter der Histoire Naturelle – der großen Naturgeschichte von Monsieur de Buffon. Und der Auftraggeber ist natürlich der König.“

„Sie haben einen hübschen Hund, Mademoiselle Claire“, ereiferte sich sein Vater wieder. „Thomas kann Ihnen alles über seinen Stammbaum und seine Rasse erzählen.“

Damit hatte er den Ball geschickt Thomas zugespielt. Es würde also ein Gespräch über Schoßhündchen werden. Nun, wenigstens musste er nicht über das italienische Theater reden.

„Na, Sie scheinen mir ja ein interessanter junger Mann zu sein“, sagte der Graf gönnerhaft und kratzte sich mit dem Mittelfinger unter dem Perückenrand, was vor Thomas’ geistigem Auge sofort wieder das Affenbild heraufbeschwor. „Was machen Sie denn bei der Histoire Naturelle?“

„Unter anderem zeichne ich anatomische Studien für dieses Nachschlagewerk. Mein Fachgebiet sind die Tiere der Neuen Welt, vor allem Mexikos. Ich hoffe, eines Tages dorthin zu reisen und sie in freier Wildbahn zu studieren.“

„Tja, ein Jammer, dass wir im Krieg viele unserer dortigen Kolonien verloren haben. Aber sagen Sie mal, de Buffon behauptet doch, Affe und Mensch gehörten zu einer einzigen Familie, so wie Esel und Pferde? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!“

Dann sieh jetzt besser nicht in den Spiegel, schoss es Thomas durch den Kopf. Seine Mundwinkel zuckten, aber er konnte ein Lachen gerade noch unterdrücken. „Ja, es ist erstaunlich, wie unterschiedlich Lebewesen sein können, obwohl sie derselben Familie angehören“, erwiderte er. „Sehen Sie sich Mademoiselle Claires Hund an. Seine Art stammt aus Russland, Zarin Katharina schätzt diese bolonkas sehr. Sie bleiben so winzig und sehen mit ihrem buschigen Fell wie kleine Löwen aus – und dennoch sind sie mit den großen Dänischen Doggen verwandt.“

Der Welpe nieste und schnupperte verunsichert an Claires Fingern. Thomas tat das Tier leid. Am liebsten hätte er es ihr aus den Händen genommen, aber die Pfauenprinzessin klammerte sich an ihr Hündchen, als wollte sie es würgen. Die Geste hatte etwas Verzweifeltes.

„Thomas zeichnet übrigens auch hervorragende Porträts“, brachte sein Vater das nächste Stichwort ins Spiel. „Er kann ohne Weiteres einem Hofmaler wie Monsieur Drouais das Wasser reichen. Sicher wäre Mademoiselle Claire daran interessiert, sich irgendwann einmal von ihm porträtieren zu lassen.“

„Warum erst irgendwann einmal?“, bemerkte Claire schnippisch. „Sicher hat er sein Handwerkszeug immer dabei.“ Sie sagte das Wort „Handwerkszeug“ mit solcher Arroganz, dass Thomas sich getroffen fühlte. Und zwar mitten in seinem Stolz. Nun, immerhin wusste er jetzt, dass sie von ihrem Adelspodest auf ihn herabblickte – auf ihn, den Bürgerlichen, der es nötig hatte zu arbeiten.

„Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Ich zeichne grundsätzlich nicht auf Festen und schon gar nicht zur Unterhaltung.“ Und obwohl er den warnenden Blick seines Vaters wahrnahm, fügte er hinzu: „Außerdem arbeite ich nicht wie ein Hofmaler, sondern zeichne streng nach der Natur.“

„Hätte ich etwa Grund dazu, mir deshalb Sorgen zu machen?“, konterte Claire.

„Natürlich nicht, Sie sind schließlich vollkommen“, gab Thomas mit unbewegter Miene zurück.

Ihre Augen wurden schmal.

„Unterschätzen Sie den jungen Auvray nicht“, sagte Monsieur du Barry mit einem verschwörerischen Lächeln. „Er hat einen kühlen Kopf, aber ich wette, in seiner Brust brennt ein heißes Feuer.“

Der Graf von Tremins lachte spöttisch. „An dem heißen Feuer habe ich keinen Zweifel. Wo meine hübsche Nichte auftaucht, hinterlässt sie entflammte Herzen.“

Claire zuckte zusammen. Ihre Hand krampfte sich ins Hundefell.

„Oh, ist das etwa eine Ihrer Zeichnungen?“ Du Barry deutete auf das Papier in Thomas’ Hand.

Na wunderbar! Thomas hatte das Blatt völlig vergessen.

„Es … ist nur ein Artikel aus der Gazette de France.“

„Aus der neuen Ausgabe?“

„Nein, sie ist schon älter.“

„Machen Sie kein Geheimnis daraus, lassen Sie sehen!“, drängte ihn du Barry.

Jetzt hatte er endgültig verloren. Er konnte nur noch versuchen, die Rückseite mit dem Porträt des blonden Mädchens zu verbergen. Also entfaltete er das Blatt so schnell, dass niemand einen Blick darauf werfen konnte. Stattdessen sahen nun alle die Hyäne. Eine scharfe Falte im Blatt hob das riesige Maul so plastisch hervor, als wollte das Tier ihnen leibhaftig entgegenspringen.

„Aber das hier ist doch eine Ihrer Zeichnungen, oder?“, wollte du Barry wissen.

„Nur eine Skizze“, murmelte Thomas. „Ich habe versucht, mir anhand der Beschreibung im Artikel ein Bild von der Bestie zu machen. Sie haben ja sicher von diesem Fall gehört?“

„Ach ja, diese Schauergeschichte“, sagte der Graf abfällig. „Ein Untier, das irgendwo in der Provinz über Schäferinnen herfällt. Ein Wolf, oder nicht?“

„Das ist die Frage, über die sich gerade viele den Kopf zerbrechen“, antwortete Thomas. „Die einen sagen, es sei ein Wolf. Andere glauben, es sei ein Tier, das in unseren Breiten völlig unbekannt ist. Der Bischof von Mende hält die Bestie für eine Strafe Gottes für die Sünden der Menschen im Gévaudan.“

„Gévaudan.“ Der Graf runzelte die Stirn.

„Im Languedoc unten im Süden“, erklärte du Barry. „Dort ist mein Landsitz, ich bin nur selten dort.“

„Ach, richtig!“, sagte der Graf. „Da, wo die protestantischen Kamisarden einst gegen das katholische Königshaus revoltiert haben? Scheint also immer noch eine gefährliche Gegend zu sein.“

Du Barry winkte ab. „Nicht im Geringsten. Seit dem Aufstand darf das Landvolk keine richtigen Waffen mehr tragen. Soweit ich weiß, müssen sich die Bauern mit Taschenmessern gegen die Bestie verteidigen.“

„Und ist es nun ein Wolf?“, fragte Claire leise.

„Die Beschreibung passt eher zu einer Hyäne“, erklärte Thomas. „Es wäre gut möglich, dass sie aus einer Menagerie entlaufen ist. Die Vorderbeine sind angeblich länger als die Hinterbeine. Und wie Sie auf meiner Zeichnung sehen können, hat sie ein extrem großes Maul im Verhältnis zum restlichen Körper, was ebenfalls typisch für eine Hyäne ist. Die Bestie hat Zähne, die – so heißt es – scharf sind wie Rasiermesser. Damit trennt sie die Köpfe ihrer Opfer vom Körper …“

Auch ohne dass sein Vater ihm dezent auf den Fuß getreten wäre, hatte er gemerkt, dass er zu weit gegangen war.

Claire sah ihn entsetzt an. „Und wenn das Ungeheuer tatsächlich eine Strafe Gottes ist?“, sagte de Tremins mit einem Seitenblick auf seine Nichte. „Das würde zumindest erklären, warum es sich bevorzugt auf Frauen stürzt. Unsere Damen in Versailles können sich glücklich schätzen, hier in Sicherheit zu sein. Dort unten wären sie bestimmt ein gefundenes Sünderfressen für das Teufelstier, was?“

Du Barry und Thomas’ Vater fielen gehorsam in sein Gelächter ein. Nur Claire war offenbar gar nicht zum Lachen zumute. Ihre Augen glänzten verdächtig, sie holte tief Luft und schluckte krampfhaft, und für einen Moment erhaschte Thomas einen Blick hinter die Fassade aus Dünkel. Die Worte ihres Onkels hatten sie verletzt. Offensichtlich spielte er auf eine „Sünde“ an, die sie begangen hatte. Eine gesellschaftliche Sünde natürlich – vielleicht eine unpassende Liebschaft? War sie deshalb von zu Hause weggeschickt worden?

Plötzlich tat ihm nicht nur der kleine Hund leid, sondern auch Claire, die trotz ihrer Federmaske ihre Gefühle so schlecht verbergen konnte. Versailles war kein Ort, an dem man sich auch nur die geringste Blöße geben durfte.

Wie immer war es du Barry, der die Situation rettete. „Kein Grund zu erschrecken, Mademoiselle. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir die Bestie ausgestopft hier in Versailles bewundern können. Und jetzt versuchen wir auf andere Gedanken zu kommen!“ Er klatschte in die Hände und gab den Musikern einen Wink. Der rothaarige Flötist rückte seine Perücke hastig zurecht, dann erklang eine anglaise.

Thomas hasste das Tanzen, aber jetzt blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als Claire aufzufordern. Doch zu seiner Erleichterung schüttelte sie den Kopf.

„Los, geh schon tanzen, Claire!“, knurrte ihr Onkel. Doch als er ihr den Hund abnehmen wollte, wich sie zurück. „Entschuldigen Sie mich“, stieß sie mit erstickter Stimme hervor. Dann drehte sie sich einfach um und rannte mit wehenden Röcken aus dem Saal. Einige Kavaliere blickten ihr hinterher, Damen tuschelten. Bevor Thomas Claire folgen konnte, hielt sein Vater ihn zurück.

„Bleib hier!“, raunte er. „Sonst machst du es für sie nur noch schlimmer.“

Thomas zögerte, aber dann sah er ein, dass sein Vater Recht hatte.

„Meine Nichte muss offenbar noch lernen, dass solche Provinzmanieren höchstens in der Comédie Italienne amüsant sind “, war alles, was der Graf dazu bemerkte. „Apropos: Haben Sie das neue Stück schon gesehen?“

Es entstand eine dieser Situationen, die Thomas „Marionettentheater“ nannte: Jeder gab vor, eine Peinlichkeit nicht bemerkt zu haben. Alle bewegten sich weiter wie von unsichtbaren Fäden gezogen, lächelten und plauderten.

Plötzlich erschien Thomas die Luft im Saal noch viel stickiger als bisher. Erst als sein Vater ihm den Ellenbogen in die Seite stieß, bemerkte er, dass der Graf wieder mit ihm redete.

„… würde ich mich freuen, wenn wir unser Gespräch bald fortsetzen könnten.“

„Mit Vergnügen“, erwiderte Thomas ausdruckslos.

Sein Vater wartete kaum ab, bis der Graf und du Barry außer Hörweite waren, als er Thomas auch schon neben einen Vorhang zog.

„Hyänen?“, zischte er. „Einen Kopf abtrennen? Herrje! Wie kannst du das arme Mädchen nur halb zu Tode erschrecken!“ Er riss Thomas das Blatt aus der Hand, knüllte es zu einem Ball zusammen und pfefferte es in eine leere Ziervase. „Das war Absicht, nicht wahr? Du wolltest sie vergraulen!“

„Was? Nein, natürlich nicht! Ich …“

„Aber wenn du denkst, dass ich mir wochenlang zwei Beine ausreiße, um mit de Tremins zu verhandeln, nur damit du dann alles verdirbst, dann hast du dich getäuscht, mein Junge!“

„Verhandeln?“ Thomas musste sich sehr zusammennehmen, um nicht laut zu werden. „Was soll das heißen? Dass Sie bereits Gespräche geführt haben – ohne mir etwas zu sagen?“

„Muss ich deine Erlaubnis einholen?“, schnappte sein Vater. „Ja, du Barry hat den Kontakt für mich hergestellt, und du kannst mir glauben, dass das nicht billig war. Claires Familie ist zwar nicht viel wert, sie ist so gut wie bankrott, aber sie haben immer noch ihren guten Namen. Alter Erbadel! Sie sind unserem Geld nicht abgeneigt, auch wenn es nur aus dem Erbe deiner Mutter und unserer Handschuhfabrik stammt. Und der wichtigste Punkt: Ihre Verwandten aus Paris haben Kontakte zu mehreren Ministerien und zum Königshof. Eine Verbindung mit der Familie würde uns also Vorteile bringen, die unser Stammbaum uns nicht bieten kann. Du könntest sogar einen Posten im Kriegsministerium bekommen, der uns …“

„Vater!“

Einige Sekunden lang starrten sie einander nur an, beide mit zusammengepressten Lippen, krampfhaft um Selbstbeherrschung ringend. Unter der dicken Puderschicht pochte eine Ader auf der Stirn seines Vaters. Aber natürlich vergaß er nicht, wo er war. „Kannst du vielleicht einmal an mich und unsere Familie denken?“, flüsterte er. „Nur einmal?“

„Denken Sie vielleicht nur einmal daran, dass ich keine Spielfigur auf Ihrem Schachbrett bin?“, erwiderte Thomas ebenso leise.

„Nein, und weißt du, warum nicht? Weil die Welt, in der wir leben, ein Schachbrett ist. Wir müssen unsere Strategien gut wählen, um weiterzukommen. Und wenn wir schon kein Land und keinen Titel haben, brauchen wir wenigstens eine gute Heirat. Wie stellst du dir dein Leben nur vor? Dein Stipendium für die Zeichenakademie ist ja schön und gut. Immerhin hat dir das den Kontakt zu de Buffon beschert. Aber auf ewig die Zeit mit den Wissenschaften totschlagen? Warum träumst du davon, mit Wilden und Menschenfressern ums Feuer zu hüpfen, wenn du doch eines Tages in Versailles am Königshof tanzen kannst?“

Thomas schwieg, denn wenn er jetzt etwas erwiderte, mit dieser Wut im Herzen, dann würde er sich nicht länger beherrschen können.

„Ich warne dich, Sohn! Du magst dich aufführen wie ein Libertin und heimlich noch so viele Schriften von diesem Voltaire und den anderen Schmierfinken lesen, die versuchen an den Grundfesten unseres Glaubens und am Königshaus zu rütteln, aber du vergisst eines: Man kann die natürliche Ordnung der Dinge nicht außer Kraft setzen. Du bist doch so stolz darauf, die Prinzipien der Natur zu verstehen, und willst dabei nicht wahrhaben, dass auch wir Menschen der natürlichen Ordnung unterliegen: Die Kirche, der König, die edlen Stände, die Bürger, die Bauern – in diese Kategorien teilt sich die Welt nun mal auf. Niemand kann daran rütteln, ebenso wenig wie du Vögel und Fische vermählen kannst. Also hör auf, etwas anderes zu wollen, sondern lebe nach diesen Gesetzen: Das Einzige, was dir im Leben weiterhilft, ist ein gesellschaftlicher Aufstieg, der dich näher zum Hof bringt. Dazu brauchst du die richtigen Kontakte. Womit wir wieder bei der Heirat wären.“

„Das ist Ihre Meinung, Vater. Und ich respektiere sie durchaus, auch wenn ich sie nicht in allen Punkten teilen kann.“

Charles Auvray seufzte und tupfte sich mit seinem Taschentuch die Stirn ab. „Ich verstehe dich nicht“, murmelte er kopfschüttelnd. „Manchmal glaube ich, du würdest sogar deine Seele verkaufen, nur um von hier fortzukommen. Dein …“

Er verstummte abrupt, doch Thomas spürte den Stich, als hätte sein Vater den Satz vollendet.

„Mein Bruder hätte es richtig gemacht“, sagte er sehr deutlich. „Armand hätte Ihre Pläne ohne Wenn und Aber unterstützt. Das wollten Sie doch sagen.“

Wie immer, wenn Thomas den toten Bruder erwähnte, schien der Vater vor seinen Augen zu altern. Seine Schultern sanken herab, als wäre der Kummer ein Mantel aus Blei. Thomas hatte gewonnen, aber auch heute schmeckte dieser Triumph bitter.

„Manchmal frage ich mich, ob du stur oder einfach nur dumm bist“, sagte sein Vater mit belegter Stimme. „Das muss dein verdammter Bretonenschädel sein.“

Thomas blickte ihm nach, wie er sich mit hocherhobenem Kopf unter die Gäste mischte. Warum muss es immer so enden?, dachte er niedergeschlagen.

Er wandte sich ab und fischte das zerknitterte Papier aus der Vase. An diesem Abend hatte er wirklich kein Glück – der Papierball fiel ihm aus der Hand und rollte neben den Vorhang. Als er sich danach bückte, streifte blaue Seide seine Hand.

„Vermissen Sie das hier, Monsieur?“

Rosenduft stieg ihm in die Nase. Er fuhr hoch und stand der blonden grisette gegenüber. Diesmal hatte sie nichts Kokettes an sich, sondern musterte ihn ernst. Dann hob sie die Zeichenkohle in die Höhe, die ihm im Spielzimmer heruntergefallen war.

Thomas räusperte sich. „Danke.“ Mit Unbehagen wurde ihm bewusst, dass sie vermutlich schon eine ganze Weile neben dem Vorhang gestanden haben musste.

„Ihr Vater ist ein leidenschaftlicher Mann. Aber das mit dem Bretonenschädel war nicht nett. Und dumm sind Sie auch nicht. Wenn Sie mich fragen, war es sogar sehr klug von Ihnen, sich der jungen Dame nicht an den Hals zu werfen.“

Auf diesem Fest der höflichen Masken war ihre Direktheit ein Schock.

Es war widersinnig, einer völlig Fremden irgendetwas zu erklären, aber er hatte das Gefühl, seinen Vater entschuldigen zu müssen. „Der Bretonenschädel war nicht als Beleidigung gemeint. Meine Mutter stammte aus dieser Region.“

Sie lächelte nur und deutete mit ihrem Fächer auf das Papierknäuel in seiner Hand. „Sie haben mich vorhin gezeichnet, nicht wahr? Wenn Sie mir schon ein Porträt stehlen, will ich wenigstens einen Blick darauf werfen.“

„Ich fürchte, es wird Ihnen nicht gefallen, Mademoiselle. Es sei denn, Sie wollen sich mit Knitterfalten im Gesicht sehen.“

„Och, das sind bestimmt nicht halb so viele, wie manche der Damen haben, wenn man die Schminke herunterkratzt.“

Unter all den Maskenträgern schien sie der einzige wirklich lebendige Mensch zu sein. Thomas wusste, er hätte sich spätestens jetzt mit irgendeiner galanten Bemerkung verabschieden sollen. Stattdessen reichte er ihr das zusammengeknüllte Blatt und sah zu, wie sie es mit spitzen Fingern entfaltete. „Das ist wirklich gut! Und Sie sind tatsächlich ein Dieb! Sie stehlen mir sogar die Fehler, die ich lieber verbergen würde.“ Sie zeigte auf die kleine Unregelmäßigkeit ihres Lächelns, die Thomas genau getroffen hatte. „Nicht besonders schmeichelhaft. Aber Ihre Ehrlichkeit gefällt mir. Darf ich das Bild behalten?“

Noch bevor er nicken konnte, faltete sie die Zeichnung zusammen und schob sie in ihr Mieder. Dann pflückte sie ein Glas Rotwein vom Tablett eines vorbeieilenden Dieners und warf Thomas einen erwartungsvollen Blick zu.

Thomas räusperte sich. „Ich habe mich gar nicht vorgestellt.“

„Oh, ich weiß, wer Sie sind. De Buffons Assistent. Sagen Sie, macht es wirklich Spaß, seine Tage in Menagerien und Treibhäusern zu verbringen?“

„Sie tun ja gerade so, als sei der Salon hier keine Menagerie.“

Sie hatte gerade am Wein genippt und verschluckte sich an einem Lachen. Aber sie schaffte es, ihm den Rotwein nicht auf die Weste zu prusten. „Sie leben gefährlich, Thomas!“

„Und Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wer Sie sind.“

„Nennen Sie mich einfach Jeanne. Und wenn das hier wirklich eine Menagerie ist, in der Tiere ausgestellt werden – was für eines ist dann die Frau dort?“

Sie deutete auf eine Dame mit langem, schmalem Gesicht, die mit hocherhobenem Kopf und wippender Perücke durch den Raum ging – und gab sich die Antwort selbst: „Eindeutig ein Pferd, aber vor den Wagen würde ich mir die launische Mähre nicht spannen.“

Eben war er noch völlig niedergeschlagen gewesen, aber jetzt ertappte er sich bei einem Lächeln. Grisette hin oder her – er mochte sie. „Monsieur du Barry ist jedenfalls ein Löwe.“

Sie winkte ab. „Ach, Unsinn. Er ist ein Hahn, der zwischen den ganzen Hühnern herumstolziert und nach mehr Wein kräht. Und was bin ich?“

„Eine … Katze, würde ich sagen.“

„Ich hoffe, weil ich schön und anmutig bin?“

„Weil Sie Ihre Krallen gut in weichen Pfoten verstecken.“

Ihr schallendes Lachen ließ einige der Herrschaften zu ihnen herüberblicken. Jeanne kümmerte sich nicht darum.

„Und Sie, Thomas?“

Diese Frage ernüchterte ihn auf der Stelle. Eine Schachfigur? Plötzlich kehrte seine schlechte Laune zurück. Er beantwortete Jeannes Frage nicht, sondern wechselte das Thema. „Was meinten Sie damit: Es war klug von mir, mich Claire de Tremins nicht – wie sagten Sie? – ‚an den Hals zu werfen‘?“

„Meine Güte, Sie arbeiten in Paris und bekommen gar nichts vom Klatsch und Tratsch mit? Oder stopfen Sie sich Wachs in die Ohren wie Odysseus, um den Sirenen nicht zu verfallen? Wäre allerdings gar nicht dumm. Tja, mal sehen: Claires Schmuck ist nur geliehen, alles andere bezahlt ihr Onkel. Aber Geldmangel ist nicht der Grund, warum keiner der Pariser Herren diese verbrannte Jungfer haben will.“ Jeanne beugte sich zu ihm. „Sie hat sich verliebt, die Arme“, flüsterte sie ihm hinter dem Fächer zu. „Und leider in den Falschen, in ihren Musiklehrer nämlich – einen Italiener. Als die Affäre aufflog, verschwand er von einem Tag auf den anderen. Vielleicht wurde er nach Italien zurückgejagt, vielleicht kam er aber auch nie dort an. Claire wurde jedenfalls für ein halbes Jahr in irgendeinem Kloster versteckt. Man wollte die Sache vertuschen, was natürlich nicht gelungen ist. Ihr Kind wurde sofort nach der Geburt weggegeben und man hat sie direkt aus dem Kloster zu ihrem Onkel geschickt. Vielleicht denkt ihre Familie, hier in Paris herrschen ohnehin lose Sitten, da sorgt ein weiteres gefallenes Mädchen nicht mehr für einen Skandal. Tja, wie man sich täuschen kann.“

Jetzt fügten sich seine Eindrücke zu einem gestochen scharfen Bild: die Art, wie Claire sich an ihren kleinen Hund klammerte, als fürchtete sie, auch noch das Letzte, was sie liebte, hergeben zu müssen; ihre Maske aus Arroganz und Ablehnung, hinter der sie Schutz suchte. Nur, dass es keinen Schutz gab, nicht in der Stadt des Königs, wo gut gehütete Geheimnisse noch seltener waren als Einhörner.

Vater weiß es und hat es mir nicht gesagt. Jetzt durchschaute Thomas den Handel erst in seiner ganzen Tragweite: Der Graf von Tremins wollte seine Nichte loshaben und bezahlte dafür mit seinen Kontakten zu mehreren Ministerien. Charles Auvrays Gegengabe war das mütterliche Erbe, das Thomas am Tag seiner Heirat ausgezahlt bekam und wieder Geld in die Familienkasse der normannischen de Tremins spülen würde. Und Claire büßte ihren Fehltritt mit Verbannung, dem Verlust ihres Adelstitels durch die Ehe mit einem Aufsteiger aus dem Bürgertum, ohne jede Chance, je in ihren eigenen Kreisen eine gute Partie zu machen.

„Sie ist nicht die Erste und nicht die Letzte, der so etwas passiert. Aber Sie finden sicher eine bessere Frau, Thomas. Abgesehen davon, dass sie verarmt ist: Es bringt meistens kein Glück, einen unglücklichen Menschen zu heiraten.“

Als ginge es hier auch nur im Geringsten um Glück oder Unglück, dachte Thomas bitter.

Ah- und Oh-Rufe erklangen, als ein beleibter Herr den Festsaal betrat. Niemand ließ sich von der Goldmaske täuschen. Jeder kannte den alten Marschall Richelieu. Er stand dem König sehr nahe. Man sagte, dass der Herrscher ihm jede Indiskretion und sogar Verrat verzieh, also erhoffte sich jeder im Raum von seiner Freundschaft einen Vorteil. Damen strömten in seine Richtung und umflatterten ihn wie Motten eine Laterne. Thomas beobachtete, wie auch sein Vater sich zu der Gruppe um den Politiker gesellte.

Einmal mehr wurde ihm bewusst, dass Charles Auvray aus zwei völlig verschiedenen Menschen bestand: Zum einen war da der mürrische und wortkarge Mann, der zu Hause oft von Unruhe getrieben auf und ab lief; zum anderen der ehrgeizige Intrigant, der in Gesellschaft alle für sich gewann und dabei verbissen nur ein einziges Ziel verfolgte: die unsichtbare Mauer zu den Adelskreisen zu durchbrechen.

„Was denken Sie jetzt über Claire?“, flüsterte ihm Jeanne zu. „Ich hoffe, Sie verurteilen sie nicht.“

„Nein, sie tut mir nur leid. Keine Liebe der Welt ist es wert, dass man sich für sie ins Unglück stürzt.“

„Das klingt ja, als wären Sie noch nie richtig verliebt gewesen.“

„Oh doch, aber trotzdem glaube ich nicht, dass man sich damit gleich das Leben ruinieren muss. Die Vernunft leistet einem viel bessere Dienste als die Leidenschaft.“

Jeanne lachte. „So spricht der Wissenschaftler, aber wahrscheinlich haben Sie sogar Recht. Und außerdem darf man sich nie unter Wert verkaufen. Nehmen Sie als Beispiel die neue Mätresse von Herzog Richelieu. Jeder hält sie für dumm und ungebildet. Aber sie ist klug, sie verliert weder den Kopf noch ihr Herz. Ich wette sogar, sie wird eines Tages im Palast wohnen und der König wird sie vergöttern.“

Sie zwinkerte ihm zum Abschied zu, dann rauschte sie mit schwingendem Rock davon – direkt auf den Herzog mit der Goldmaske zu.

Die Damen machten ihr nur widerwillig Platz, aber der Herzog lachte und legte ihr den Arm um die Taille. Thomas brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, mit wem er gesprochen hatte. Das war also diese Jeanne! Thomas hatte tatsächlich schon von ihr gehört. Ganz Paris zerriss sich das Maul über sie, weil sie Verkäuferin in einem Modekaufhaus gewesen war, bevor du Barry sie unter seine Fittiche genommen hatte. Inzwischen war sie bereits zur Geliebten des Herzogs Richelieu aufgestiegen.

Dem Tratsch nach hatte Thomas sich eine ordinäre, grell geschminkte Frau vorgestellt. Aber offenbar trug Jeanne eine Maske der ganz besonderen Art: die des unschuldigen Mädchens.

JUNGE WÖLFE

Gut getarnt lauerten die Dragoner im Halbkreis um das Feld, das die Dorfbewohner Champ-de-la-Dame nannten. Obwohl es kalt war, erahnte man schon den Totengeruch, wenn der Wind zu ihnen herübertrieb.

Barberousse war nicht abergläubisch, aber manchmal, wenn er mit dem Gewehr im Anschlag auf jedes Geräusch aus dem Wald lauschte, bildete er sich ein, dass die Tote ihn vorwurfsvoll anstarrte. Und obwohl er auf den Schlachtfeldern Schlimmeres gesehen hatte als diese Leiche, lief ihm ein Schauer übers Genick. Fast erwartete er, dass trotz der durchtrennten Kehle ein Fluch aus dem Mund des Mädchens dringen könnte. Sie hatten es seit dem Tag seines unglücklichen Todes dort liegen lassen wie Köderfleisch. Capitaine Duhamel, der die Jagden seines Dragonerregiments befehligte, hoffte, dass die Bestie an den Ort des Gemetzels zurückkehren würde, um weiter von ihrem Opfer zu fressen – so, wie viele Raubtiere es machten.