Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

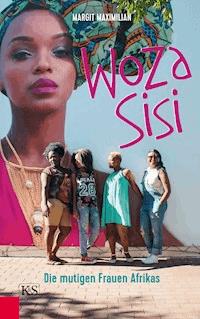

Mo Abudu ist die "Oprah Winfrey" Nigerias. Mit ihrem pan-afrikanischen TV-Sender ist sie eine der erfolgreichsten Frauen Afrikas. Winnie Akinyi ist Künstlerin und Streetworkerin im größten Slum Kenias. Aminata Traoré, frühere Kulturministerin in Mali, ist Publizistin und eine Ikone der Globalisierungskritiker. Ken Bugul ist eine berühmte senegalesische Schriftstellerin. Zehn Frauen aus zehn unterschiedlichen Ländern Sub-Sahara-Afrikas porträtiert Margit Maximilian in ihrem neuen Buch. Ihre Lebenssituationen, ihr Alter und ihre Erfahrungen sind grundverschieden. Doch eines eint sie: Sie alle verfügen über besondere Tatkraft. Sie legen den Finger in die Wunden, die Globalisierung und Tyrannei in Afrika gerissen haben, gleichzeitig aber wehren sie sich erfolgreich gegen das Klischeebild vom "verlorenen Kontinent".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Margit Maximilian

Woza Sisi

Die mutigen Frauen Afrikas

www.kremayr-scheriau.at

ISBN 978-3-218-01033-7 Copyright © 2016 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien Alle Rechte vorbehaltenSchutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus, Wien, unter Verwendung eines Fotos von Dahlia Maubane, Hintergrundfoto Seppi HochfellnerTypografische Gestaltung und Satz: Michael Karner, GloggnitzDatenkonvertierung E-Book:Nakadake, Wien

Inhalt

Zehn Länder, zehn Frauen

Schuhgröße 44

Die Autorin, Politikerin und politische AktivistinAminata Dramane Traoré, Mali

Die, die niemand will

Die Schriftstellerin Ken Bugul, Senegal

Narben

Die Bildhauerin Reinata Sadimba, Mosambik

Miss Kibera

Die Schauspielerin und Streetworkerin Winnie Akinyi, Kenia

Haare

Die Fotografin Dahlia Maubane, Südafrika

Desperate Housewives Africa

Die Starmoderatorin und Medienmogulin Mo Abudu, Nigeria

Kleine Sklaven

Die Historikerin Martine de Souza, Benin

Tod und Revolution

Die Nonne Adriana Dwoki, Südsudan

African Sexualities

Die Rechtsprofessorin und Feministin Sylvia Tamale, Uganda

Dumme Polizisten

Die Menschenrechtsaktivistin Jenni Williams, Simbabwe

Danksagung

Anmerkungen

Zehn Länder, zehn Frauen

Angefangen hatte es gar nicht gut. Die nigerianische Botschaft in Wien weigerte sich standhaft, das längst versprochene Visum auszustellen. Der bevölkerungsreiche Staat im Westen Afrikas hielt äußerst heikle Wahlen ab und ganz offensichtlich wollten die Machthaber keine Journalisten im Land, denn auch langjährige Korrespondentinnen wie die Chefin von AP und Kollegen von AFP hatten Probleme, ihre Nigeria-Visa für die Zeit der Wahlen zu verlängern. Er könne da gar nichts machen, sagte der Botschaftsmitarbeiter in Wien. »Ihr Antrag wurde nach Abuja geschickt.« Dort werde alles Weitere entschieden. Ich dränge, lobe sein Land, schmiere ihm Honig ums Maul, versuche ihn zu bezirzen – doch nichts scheint zu nutzen. Auch nicht die wiederholte Beteuerung, ohnehin keine politischen Berichte für den ORF zu planen, sondern lediglich für ein privates Buchprojekt nach Nigeria reisen zu wollen. »Ich möchte nach Nigeria, um eine Geschichte über eine Frau zu schreiben«, erzähle ich ihm. »Was für eine Geschichte?«, fragt er. »Und welche Frau?«

Egal welche Frau, erkläre ich ihm, bloß eine, die für etwas einsteht, die für etwas brennt, die eine Vision hat und die bereit ist, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. »Und wer, bitte, soll das sein?«, fragt er ungläubig. »Nigeria hat einhundertsiebzig Millionen Einwohner. Macht in etwa fünfundachtzig Millionen Frauen.« »Ja genau«, gebe ich zurück, »und davon brauche ich nur eine.« Eine der kräftigen, dicken Marktfrauen zum Beispiel – oder Mo Abudu. »Kennen Sie die? Das ist ein Medien-Star. Sie hat den ersten panafrikanischen Fernsehsender gegründet.« Voller Begeisterung zücke ich ein Foto einer außergewöhnlich schönen Frau mit riesigen, schwarzen Augen, das ich aus einem Magazin herausgerissen habe. Es enthielt eine Auflistung der hundert einflussreichsten Menschen des Kontinents – aus Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur. Mo Abudu rangierte ganz vorne. Das Magazin Forbes wählte sie in seiner Jahresbilanz gar zur most successful woman Afrikas.

Dass ich diese Frau nach langem E-Mail-Verkehr schließlich tatsächlich persönlich kennenlernen durfte, verdanke ich wohl einer Kombination aus Zufall und Erfahrung, aus Glück und zähem, langjährigem Networking, aus kindlicher Träumerei und sturer Hartnäckigkeit. Ich hatte das Vorhaben längst aufgegeben, als mich im Nachbarland Benin ihre Nachricht aus New York erreichte, dass sie Ende April definitiv in Nigeria sein würde und sich freue, mich zu sehen. Grund genug, um alle anderen Pläne kurzfristig über Bord zu werfen und nach der Story über Martine de Souza in Benin, der Nachfahrin eines der berühmtesten Sklavenhändler der Westküste Afrikas, nochmals nach Nigeria zurückzufliegen. Schließlich ist es nur ein Katzensprung von Cotonou nach Lagos, von der Hauptstadt Benins in die Hafenmetropole Nigerias. Ein kurzer, zwanzigminütiger Flug, auf den ich mich aufrichtig freute, denn der Hinweg mit dem nigerianischen Fahrer bis zur Grenze und dann zu Fuß durch sämtliche nigerianisch-beninischen Kontrollen war alles andere als gemütlich gewesen. Mit all dem Durcheinander eines der geschäftigsten afrikanischen Grenzübergänge, die ich je gesehen hatte, mit seinen Menschenmassen und unzähligen jungen Männern, die der allein reisenden Weißen bei den Formalitäten helfen wollten. Selbst das glückliche Gefühl, die Grenze geschafft zu haben und endlich in einem sicheren Taxi zu sitzen, erwies sich als trügerisch. Zwei weitere Checkpoints mussten passiert werden, an denen gelangweilte Männer in Uniform die Kalaschnikows hochhielten und ein paar Dollar verlangten. Warum, bleibt unklar, war aber letztlich auch egal. Doch nun ließ auch der Flughafen in Cotonou Böses ahnen. Es war immerhin der erste internationale Flughafen meines Lebens, in dem ständig der Strom ausfiel. Die nigerianische Fluggesellschaft Arik Air vertröstete das Grüppchen von Passagieren: In ein paar Stunden würde das Flugzeug bereitstehen, hieß es freundlich. Dann hatten wir es plötzlich sehr eilig, es ging los. Allerdings müsse die Maschine erst nach Douala in Kamerun fliegen und von dort gehe es – nach der Aufnahme weiterer Passagiere – dann direkt nach Lagos. »See, no problem!«, sagte der nette Herr von der Fluglinie. Also: Gute eineinhalb Stunden zusätzlich in die eine Richtung, eine Stunde Aufenthalt in Douala und noch einmal eineinhalb Stunden zurück bis zum Ziel. Eine Fleißaufgabe von bescheidenen zweitausend Kilometern. Auch das ist gelebte Realität in Afrika.

Doch gottlob waren nicht alle zehn Frauenporträts so schwierig zu organisieren wie das von Mo Abudu. Alle anderen Flüge funktionierten übrigens weitgehend problemlos. Und es waren gar nicht so wenige. Die Stationen: Wien, Frankfurt, Johannesburg, Dakar, Bamako, Dakar, Lagos, Cotonou, Douala, Lagos, Addis Abeba, Nairobi, Kampala, Kigali, Juba, Kigali, Kampala, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Addis Abeba, Harare, Addis Abeba, Wien. Dazu kamen Busfahrten von Südafrika nach Mosambik und durch Simbabwe. Auf all diesen Routen, in all den Ländern und Städten, in die mich die Reise für dieses Buch geführt hat, waren die Menschen stets ausgesucht freundlich zu der fremden Frau aus Vienna. Wie sehr man sich angesichts dessen für ein Europa schämt, das im selben Jahr deutlich abweisender und kälter geworden ist, lässt sich nur schwer in Worte fassen.

Woza Sisi heißt »komm Schwester« auf Zulu. Die Straßenfriseurinnen in Downtown Johannesburg locken mit dem Ruf Woza Sisi ihre Kundinnen an. Auch sie sind oft fremd im Land. Johannesburg ist ein Schmelztiegel. Hier finden sich Zuwanderer aus allen Ländern Afrikas – von Äthiopien über Nigeria bis Simbabwe. Sie suchen Jobs, ein wenig Wohlstand, oft auch eine Chance, ein neues Leben aufzubauen und – im Fall von Simbabwe – auch Schutz vor politischer Verfolgung. Geschätzte drei Millionen Simbabwer leben in Südafrika. Sie gelten als besonders tüchtig. Neid und Überforderung vieler Südafrikaner, die in heruntergekommenen Townships selbst kaum genug zum Leben finden, haben schon mehrfach zu gewalttätigen, ausländerfeindlichen Ausschreitungen geführt. Dahlia Maubane, die 29-jährige Fotografin, von der auch das Titelbild dieses Buches stammt, kann mit Xenophobie dagegen rein gar nichts anfangen. Sie ist ein typisches Mittelklasse-Kind. Neid ist ihr fremd, Zuwanderung sieht sie als Chance. Die Rassentrennung hat Südafrika hinter sich, das bunte, multikulturelle Joburg ist für Dahlias Generation Normalität. Die Friseurinnen und illegalen Händler sind Dahlias fotografisches Arbeitsgebiet geworden.

Es sind Menschen am Rande der Gesellschaft, die von der Stadtverwaltung immer wieder vertrieben werden. Doch mit Politik haben Dahlia und ihre Freundinnen nicht viel am Hut. Dahlia hilft einfach und unkompliziert selbst: Mit Visitenkarten und T-Shirts, die sie allein finanziert. Darauf steht: Woza Sisi, »komm, Schwester«.

Die Abkürzung Woza spielt auch in einem weiteren Frauenporträt eine besondere Rolle. In Simbabwe nennt sich die Menschenrechtsorganisation um Jenni Williams Woman of Zimbabwe Arise, »Frauen Simbabwes, steht auf!« Gleichzeitig bedeutet Woza auch »vorwärtskommen« in Ndebele, einer der wichtigsten Sprache Simbabwes. Woza wurde 2003 von Jenni Williams gegründet und hat heute an die 90.000 Mitglieder, die überwiegende Mehrzahl davon Frauen. In der Tradition Gandhis kämpfen sie gewaltlos gegen das Regime des greisen Machthabers Robert Mugabe. Unzählige Male wurde die Frontfrau dafür verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. 2008 erhielt Jenni Williams den Amnesty International Menschenrechtspreis. Ein Jahr später wurden sie und ihre wichtigste Mitstreiterin, Magodonga Mahlungu, von US-Präsident Barack Obama persönlich im Weißen Haus empfangen und mit dem Robert F. Kennedy Human Rights Award geehrt, einer der höchsten Auszeichnungen im Kampf für die Menschenrechte.

Eine der großartigsten Frauen Afrikas, keine Frage. Dennoch war Jenni Williams zunächst nicht auf meinem Radar. Die Idee zu ihrer Geschichte kam erst in Nigeria. Meine Gastgeberin, Michelle Faul, Nigeria-Chefin der Nachrichtenagentur AP, erklärte einer Runde von Bekannten, die sie zum Abendessen eingeladen hatte, meine Idee, Frauenporträts in verschiedenen Ländern zu machen, mit dem Ziel, ein anderes, ein vielfältiges Bild von Sub-Sahara-Afrika zu zeichnen. Ein Gegenbild zu dem in Europa immer noch vorherrschenden altmodischen Negativ-Klischee vom Krisenkontinent und der ewig unterdrückten, ewig schwangeren Frau. Ich sei also auf der Suche nach »courageous women«, erzählte sie und hatte plötzlich einen Gedankenblitz: »Hey Margit,« rief sie, »why donʼt you write the story about Jenni Williams?« Ich war sofort begeistert, zumal ich Jenni Williams bereits vor Jahren in Wien einmal interviewt hatte. Doch lebt sie überhaupt noch in Simbabwe? Ist es möglich, sie zu treffen, ohne sie zu gefährden? Michelle, selbst gebürtige Simbabwerin, versprach, sich zu erkundigen, und tatsächlich war ich schon wenige Tage später in E-Mail-Kontakt mit Jenni Williams. Sie sah kein Problem darin, mich im Juni zu treffen, vorausgesetzt, ich käme in ihre Heimatstadt Bulawayo. Allerdings lag Simbabwe ursprünglich nicht auf meiner Route, der Flug dorthin war teuer, das Land schwierig und kaputt. Doch schließlich gelang es, alte Freunde in Harare auszuforschen, die gerne bereit waren, mich erneut für ein paar Tage bei sich aufzunehmen. Auch Heinrich von Pezold, ein adeliger Großgrundbesitzer mit Österreichisch-Deutsch-Schweizer Staatsbürgerschaft, einer der letzten noch nicht enteigneten weißen Farmer Simbabwes, den ich für das Buch »Schrecklich schönes Afrika« besucht hatte, war noch da und freute sich auf ein Wiedersehen. Also war die Entscheidung für Simbabwe gefallen. Das Visum, entnahm ich der Website des österreichischen Außenministeriums, sei bei der Einreise erhältlich.

Die weitere Suche nach einer jungen Frau, die in der Demokratischen Republik Kongo als Kindersoldatin verschleppt worden war und sich heute – achtzehn Jahre alt – in der Hauptstadt Kinshasa persönlich Hunderter Straßenkinder annimmt, musste deshalb entfallen. Die Porträts in diesem Buch sind und waren also stets auch eine Frage der Machbarkeit und des Timings. Weder die Namen noch die Länder waren vor der Abreise fixiert.

Nur so viel stand schon von Beginn an fest: Couragierte Frauen gibt es auf diesem Kontinent viele. Sehr viele sogar. Und mutig waren die Frauen Afrikas immer schon. Wiederholt hatten sie sich im Lauf der Geschichte gegen männliche Gewalt und Unterdrückung gewehrt. Häufig auch mit Hilfe ihrer Weiblichkeit. Die Proteste der ukrainischen Frauengruppe Femen waren längst nicht die ersten Nacktproteste der Geschichte. Einer der wichtigsten fand im Nigeria des vergangenen Jahrhunderts statt. 1929 protestierten Frauen des Aba-Volkes auch mit dem Einsatz ihrer Körper gegen Willkür und Sexismus der britischen Kolonialverwaltung. Die Aufständischen wurden als verrückt und hysterisch beschrieben, Dutzende Frauen starben in dem zwei Monate dauernden Women’s War. Zwanzig Jahre später wehrten sich nigerianische Frauen der Abeokuta Womenʼs Union gegen den König von Egba, der die undankbare Aufgabe hatte, die Entscheidung der britischen Kolonialverwaltung durchzusetzen und nach den willkürlichen Steuern für den Zweiten Weltkrieg auch noch eine Sondersteuer für Frauen einzuheben. »Er will uns bis aufs Hemd ausplündern. Dann geben wir ihm unser letztes Hemd!«, soll die streitbare Vorsitzende gesagt haben. Tausende Frauen marschierten Richtung Palast, drohten, ihre Oberteile auszuziehen und vor das Tor zu werfen. Die Anführerin, Funmilayo Ransome-Kuti, war keine Unbekannte. Sie war die Mutter des großen nigerianischen Musikers und Afrobeat-Erfinders Fela Kuti. Ihr Mut eilte ihr voraus. Den König packte buchstäblich das nackte Entsetzen. Er wusste, dass der massenhafte Auftritt halbnackter Frauen vor seinem Palast seine Regentschaft für alle Zeiten überschatten würde und er wählte den einzig möglichen Weg, um der Schande zu entgehen: Er gab seine Abdankung bekannt.1

Der weibliche Körper als letztes Mittel gegen Unrecht und Unterdrückung – bis heute wird diese Waffe von Frauen erfolgreich angewandt. Die Menschenrechtspionierin und Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai in Kenia benutzte den symbolischen Protest ebenso wie Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee, die ihre Geschlechtsgenossinnen im westafrikanischen Liberia zum Sex-Streik mobilisierte, um die Politiker nach einem langen Bürgerkrieg zu einem Friedensschluss zu zwingen. In Kenia riefen Frauenorganisationen 2009 zu einem einwöchigen Sex-Streik auf, um die Politiker zur Vernunft zu bringen und zu verhindern, dass sich blutige Unruhen wiederholen. In Togo versuchten Frauen 2012 durch Abstinenz Reformen und den Rücktritt von Präsident Faure Gnassingbé zu erzwingen. Immer wieder haben Frauen mit ihrem Körper Politik gemacht und gegen Unrecht gekämpft. Nicht selten waren sie, wie im Fall des Königs von Egba, auch erfolgreich. »Diese alte Methode, die Frauen anwenden, wenn sie an die Wand gedrückt werden und keine andere Möglichkeit mehr sehen, ist sehr effektiv«, sagt die Feministin und ugandische Rechtsprofessorin Sylvia Tamale im Kapitel African Sexualities. »Geben Sie auf YouTube Amoro woman stripping ein und Sie können es sehen. Diese Frauen sind vital und widerständig. Sie strippen, wehklagen und schreien. Das ist erst zwei Wochen her. Die Minister waren mit ihren dreiteiligen Anzügen gekommen und die Frauen wälzten sich einfach vor ihnen auf dem Boden. Das ist fantastisch.«

Mao hat einst gesagt, »Frauen tragen die Hälfte des Himmels«. »In Afrika«, schrieb der jetzige Afrika-Korrespondent des Magazins Der Spiegel, Bartholomäus Grill, einmal, »tragen sie mindestens drei Viertel.« Afrikas Frauen produzieren achtzig Prozent der Nahrung. Sie leiten fast die Hälfte der kleinen und mittleren Betriebe. »Wenn sich alle afrikanischen Frauen, vom Kap bis Kairo, entschließen würden, eine Woche nicht zu arbeiten«, so Hillary Clinton in einer Rede aus dem Jahr 2011, »dann würde die gesamte Wirtschaft des Kontinents wie ein Kartenhaus zusammenfallen.«

Doch wäre der Kontinent unter der politischen Führung von Frauen auch friedlicher? Die Feministin Sylvia Tamale in Uganda warnt eindringlich davor, zu generalisieren oder Frauen in Politik und Wirtschaft zu romantisieren. Einige wären wohl genauso böse, sagt sie. Betrachtet man den Gender Inequality Index der UN-Entwicklungsorganisation UNDP, dann liegen von den zwanzig Ländern mit der größten Ungleichheit zwischen den Geschlechtern – in denen es also besser wäre, nicht als Frau geboren zu werden –, mit Ausnahme von Afghanistan allesamt in Sub-Sahara-Afrika. Der Südsudan rangiert auf Platz 169 von 188, Mosambik auf 180, Mali auf 179.

Hüten wir uns also vor Blauäugigkeit, bewundern wir sie aber dennoch, diese mutigen Frauen aus allen Teilen des Kontinents, aus Süd-, West- und Ostafrika. Sie kommen aus grundverschiedenen Ländern, aus armen und aus verhältnismäßig reichen, aus christlichen und muslimischen Staaten. Es sind grundverschiedene Frauen. Sie sind jung und alt, gebildet oder gänzlich ohne Schulbildung. Sie haben dennoch eines gemeinsam: Sie meistern ihr Leben mit viel Würde. Sie sind aufrecht, mutig und voller Kraft. Keine einzige der hier versammelten zehn Frauen hat das Wort Geld oder Bezahlung je in den Mund genommen. Sie haben mir ihre Geschichten geschenkt, ohne dafür Ruhm oder irgendeine andere Gegenleistung zu erwarten. Sie haben mir »nur« ihre Zeit gegeben und ihr Leben erzählt. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar.

Sansibar, im Januar 2016

Schuhgröße 44

Die Autorin, Politikerin und politische Aktivistin Aminata Dramane Traoré,Mali

Klar kenne er die, sagt ein Freund in Bamako, jeder Mensch in Mali kenne Aminata Traoré. Er sei übrigens einmal mit ihr Schuhe kaufen gewesen, erzählt er am Telefon. Sie habe Schuhgröße 44. Eine große Frau. Sie war führende Mitarbeiterin im ersten Frauenministerium Afrikas in der Elfenbeinküste und einige Jahre Kulturministerin Malis. Sie hat viele Bücher geschrieben, schon 1977 hat sie mit einer Feministin aus dem Senegal den Verein Afrikanischer Frauen für Forschung und Entwicklung gegründet. Sie hat lange Jahre bei der UN gearbeitet und wurde schließlich zur Ikone der Globalisierungskritiker. Ich bin dementsprechend aufgeregt, als der große Mann am Tor sagt, ja, sie sei da, sie komme gleich, wir möchten doch bitte Platz nehmen. Wir sind einfach auf gut Glück hineingeschneit in das Hotel Le Djenné in Bamako. Es ist ihr Hotel. Hätte ich Monate davor versucht, diese Frau über ihre Agentin um zwei Tage Zeit zu bitten – es hätte ganz sicher nicht geklappt, so viel steht fest. Doch eine persönliche Begegnung kann in Afrika Wunder wirken, das lehrt die Erfahrung und ist in diesem Fall auch die einzige Chance. Der Freund hatte zuvor ausfindig gemacht, dass sie in Mali ist, denn Aminata ist viel auf Reisen. Und wenn er mit mir kommen würde, hatte er gesagt, dann würde das schon klappen. Und so sitzen wir jetzt da wie brave Schulkinder, schweigen und warten. Es dauert.

Der schmale, längliche Innenhof ist eine Pracht. Alles hier ist aus Mali. Die schweren, niedrigen Holzstühle, auf denen wir sitzen, die dicken, dunklen Zimmertüren mit den silbernen Einlegearbeiten, die exquisiten Figuren in den Nischen, von denen viele vom berühmten Volk der Dogon stammen, das an den Felsen von Bandiagara lebt. Eine Wendeltreppe führt an großen, alten Masken vorbei zu den Zimmern im ersten Stock. Braun, beige bis dunkelrot, die mit Erdfarben gestrichenen Wände spiegeln das karge Sahel-Land. Sie beruhigen und machen schläfrig. Draußen kündigt sich die Regenzeit an, es hat bald 40 Grad. Doch hier im Hotel Le Djenné ist es luftig und kühl. Neben uns steht eine Tür offen. Eine laute Stimme dringt heraus, eine Frau telefoniert lange. Dann ist es wieder still. Irgendwo zwitschert ein Vogel. Die Touristen kommen nicht mehr nach Mali. Auch dieses Hotel steht leer.

»In den 90er Jahren war ich bei der Umweltkonferenz in Rio. Da habe ich begonnen, mich für das Bauen mit lokalen Baustoffen zu interessieren«, sagt Aminata Traoré schließlich. Sie ist zwei Kopf größer als ich. Der Körper wirkt füllig, doch er steckt in einem so großen, prächtigen afrikanischen Boubou, dass man die Figur nur erahnen kann. Indigoblau mit cremefarbenen Streifen, unten leuchtendes, fröhliches Orange, der Stoff passt perfekt zum hellen, orange-beigen Tuch, das sie auf dem Kopf trägt. Kein Haar lugt darunter hervor. Eine überlange, dünne Stoffkette baumelt um ihren Hals, alle paar Zentimeter unterbrochen von Stoffkügelchen, auch sie orange und cremefarben. Zwei breite, mit pastellfarbenem Stoff bespannte Armreifen vervollkommnen das Bild. Aminata Traoré ist eine elegante, auffallende Erscheinung. Alles an ihr scheint perfekt komponiert und ist doch auch Alltag in Mali. Von Bamako bis Timbuktu – die großgewachsenen Frauen Malis sind einzigartig.

»Ich habe Baustoffe und Materialien, mit denen ich arbeiten kann, hier im Land gesucht«, sagt sie. »Damit wollte ich auch mit der Abhängigkeit brechen. Denn mein großes Problem, das ist die Abhängigkeit. Intellektuell, finanziell und materiell.« Aminata Traoré lebt ihren Widerstand ohne Wenn und Aber. Jeder ihrer Sätze ist programmatisch. »Wir sind auf allen Gebieten von Auslandshilfe abhängig, sogar im Bauwesen. Das ist ein Drama.« Zwei Tage nach dem unangekündigten Hereinplatzen sitzen wir auf denselben dunklen Stühlen im Hof des Hotels und machen unsere erste Film- und Sprachaufnahme. Viel Zeit werde sie nicht haben, hatte sie gewarnt. Ein Text zum internationalen Frauentag, der an den UN-Generalsekretär gehe, müsse fertiggestellt werden. Aber, wenn ich danach Lust hätte, sie zu begleiten, dann wäre das schon okay. Dazwischen könnten wir natürlich auch reden. »Aber nur kurz«, sagt sie. Ich bin sehr zufrieden, denn am Ende, denke ich, haben die Menschen in Afrika ja doch immer alle Zeit der Welt. Auch das lehrt die Erfahrung.

Doch zunächst herrscht kühle Distanz. Aminata Traoré ist ein Medienprofi. Sie ist so viel gefilmt und interviewt worden, dass sie alle Unbill seelenruhig über sich ergehen lässt. Bald wird sie siebzig, doch das sieht man ihr nicht an. »Könnten Sie bitte ein wenig nach rechts rücken? Nein, doch vielleicht wieder zwei Zentimeter zurück nach links?« Sie schaut gelangweilt drein, ihr großes, dunkles Gesicht bleibt ungerührt. Sie wirkt ein wenig müde. Die schwarzen Augen blicken ins Leere. In Gedanken scheint sie woanders zu sein.

»Die Hotellerie interessiert mich eigentlich gar nicht. Was mich interessiert, ist der Rahmen, in dem ich etwas ermöglichen kann«, sagt sie. Ihre Stimme ist tief und rauchig. »Ich denke nicht in Businesswomen-Kategorien, das interessiert mich nicht. Ich verwalte das Hotel nicht, es ist ein kleiner Familienbetrieb geworden. Was mich interessiert, ist die Kreativität, mit der wir die Nachteile aufheben können, die wir aufgrund der neoliberalen Wirtschaftspolitik nun einmal haben. Ich möchte Antworten und Möglichkeiten finden.« Das Hotel hat sie bewusst in diesem einfachen Viertel Bamakos geplant und gebaut. Denn hier ist sie zu Hause. Ziel sei es gewesen, die eigene Umgebung zu verändern, sagt Aminata Traoré. Um die Frauen in der Nachbarschaft einzubinden, gründet sie ein Frauennetzwerk. Schon zu den ersten Versammlungen kommen Hunderte. Ihre Erwartungen seien bei Weitem übertroffen worden, sagt sie stolz. Ein zufriedenes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Die tiefen Lachfalten neben dem breiten Mund ziehen sich ein wenig nach oben. Die jüngeren Frauen der Kooperative haben die Straße gepflastert. Abflussrinnen wurden erneuert und Bäume gepflanzt. So wurde das gesamte Altstadtviertel saniert. Der Unterschied ist fühlbar. Die Straße wirkt wie eine Oase im trocken-staubigen Bamako. Neben dem Hotel stehen zwei große, sanfte Ziegen auf den breiten Lehmstufen im Schatten und fressen herabgefallene Blätter. Daneben steht ein Eimer Wasser. Friedlich grasen sie dem Tod entgegen, der sie unausweichlich erwartet. Auf der Bank daneben sitzen drei alte Männer, die beobachten, wer gerade kommt und wer geht und welches Auto in der schmalen, verkehrsberuhigten Straße vor dem Hotel Halt macht. Sie haben ihre langen, weißen Boubous ein wenig hochgezogen. Einer hat den Arm auf sein angewinkeltes Bein gestützt und streicht sich mit Daumen und Zeigefinger über die Stirn. Sein Freund daneben blickt durch die dicken, milchigen Gläser seiner alten, mit viel Gold verzierten Brille ins Leere. Nur selten wechseln die Männer ein Wort.

Auf der gegenüberliegenden Seite steht das Kulturzentrum, das Aminata Traoré leitet und mitbegründet hat. Benannt ist es nach Amadou Hampâté Bâ, einer der bedeutendsten Schriftsteller Westafrikas. Den Schriftzug über dem Eingang kann man kaum noch lesen, üppig wuchernde Zweige verdecken ihn. Wie das Hotel ist auch das Centre AmadouHampâté Bâ einstöckig, kühl und schattig. Die rotbraunen Ziegelwände sind unverputzt. Hohe Bögen spannen sich über den schmalen, offenen Innenhof. Im hinteren Teil sind Werkstätten eingerichtet, in denen vor allem Stoffe aus Biobaumwolle für das Label der Designerin Awe Meité hergestellt werden, Aminata Traorés Tochter. Spinnräder rattern, Webstühle klappern. Manchmal hallen Schritte und Stimmen im Hof. Ein Mann sitzt an einem offenen Fenster und näht mit einer alten Singer-Nähmaschine lange Stoffbahnen zusammen. Die fein gearbeiteten Jacken, Schals und Taschen werden in einer kleinen Boutique im Hof des nahegelegenen Restaurants San Toro verkauft, dem dritten Betrieb Aminata Traorés. Auch das Restaurant funktioniert nach Aminata Traorés Prinzip der Selbstversorgung. Alles, was darin angeboten wird, stammt aus Afrika. Nach einem kühlen Coke zu fragen, entpuppt sich nicht nur als aussichtslos, sondern fast schon als Affront. »Meine Betriebe sollen Schaufenster sein, sie sollen zeigen, was man in Mali machen kann«, sagt Aminata Traoré. »Ich freue mich, wenn Menschen sich hier treffen, wenn es Foren und Veranstaltungen gibt. Auch an diesem Abend ist im Kulturzentrum eine große Veranstaltung geplant. Selbstverständlich können wir dabei sein.

»Warum ich begonnen habe, mich mit Frauenangelegenheiten zu beschäftigen?« Aminata denkt kurz nach, eine Antwort hat sie aber nicht. »Ich bin als Frau in Mali geboren worden, diese Erfahrung reicht. Als kleines Mädchen musste ich all das machen, was man als kleines Mädchen in Mali machen muss, und das war genau das Gleiche, was auch schon meine Mutter machen musste. Ich musste das Haus kehren, Wasser holen und Dinge auf dem Markt verkaufen. So bin ich aufgewachsen. Umgeben von sehr unterschiedlichen Frauen. Aber jede war sehr stark und außergewöhnlich. Ich bin mit Polygamie um mich herum groß geworden, mit all den Fragen, Problemen und Schwierigkeiten. Auch unsere Familie war polygam.« Aber nicht das Leben mit der Polygamie sei es gewesen, das sie zur Kämpferin für Frauenrechte gemacht habe. »Mein Prinzip ist es, zuzuhören. Ich höre mir an, was nicht funktioniert. Aber ich lasse die Menschen, wo sie sind. Ich möchte nicht urteilen. Ich sage nicht, ihr müsst euch ändern oder euch befreien. Ich glaube, jeder und jede muss sich selbst befreien. Jede Frau muss wissen, was im Zentrum ihres Kampfes steht.« Polygamie sei völlig normal gewesen, sagt Aminata Traoré. Man habe sie nicht in Frage gestellt, genauso wenig wie den Kolonialismus. »Ich bin in Bamako aufgewachsen und ich dachte, wenn man in einer Kolonie lebt, lebt man eben in einer Kolonie. Die, die herrschten, lebten das Leben der Herrschenden. Und die anderen, das waren wir. Wir lebten als ›Eingeborene‹. Ich bin in eine gute Schule gegangen. Da gab es schwarze, gemischtrassige und auch weiße Kinder. Natürlich hat man den Unterschied gesehen. Die Leichtigkeit, mit der die weißen Kinder leben konnten, fehlte uns. Wenn man klein ist, träumt man davon, all die schönen Dinge zu besitzen, die die anderen Kinder besitzen.« Nein, neidisch sei sie nicht gewesen. »Ich war neugierig, aber ich habe den Unterschied respektiert. Wir waren anders.«

Mali hieß damals Französisch-Sudan und das Leben als kleines sudanesisches Mädchen hatte auch Vorteile. »Ich konnte mich viel freier bewegen. Ich konnte überall hin, hatte nichts zu befürchten. Ich glaube, das Leben eines kleinen weißen Mädchens, einer Kolonialistin, war ganz anders. Sie waren abgeschottet. Wir lebten voneinander getrennt, aber es gab keine Feindschaft und keine Animosität. Es war halt so. Es gab einfach eine Rasse, die mehr wert war als die andere.«

»Komm her, wenn du willst!« Ein kleiner, süßer Junge streicht schon die längste Zeit um uns herum. Das ist Jan, erklärt Aminata, eines ihrer zwei Enkelkinder. Er springt freudig auf ihren Schoß. »Ich hatte Glück, dass ich als erstes Mädchen in der Familie eingeschult wurde. Zuerst kam die Volksschule, dann das Lycée, dann die Universität. Dort habe ich einen Mann aus der Elfenbeinküste kennengelernt. Wir haben geheiratet und ich bin zu ihm gezogen.« Als in Abidjan das erste Ministerium für Frauenangelegenheiten in Afrika gegründet wird, wird Aminata Direktorin eines Programmausschusses. Sie ist 27 Jahre alt.

Wir sind aufgestanden, müssen hinüber ins Kulturzentrum. Zwar dauert es noch eine Stunde, bis die Veranstaltung beginnt, aber Aminata Traoré ist schließlich Hausherrin und muss die Gäste begrüßen. Draußen auf der Straße ist es nicht mehr so heiß. Die alten Männer sind weg. Die Ziegen auch. Aminata redet lautstark mit einer Frau, die mit einem Eimer auf dem Kopf ebenfalls zum Kulturzentrum unterwegs ist. Dann entdeckt sie einen alten, bärtigen Händler. »Hallo Amadou, ça va?«, grüßt sie freundlich. Amadou ist Stoffhändler, ein dünner, drahtiger Mann. Die fein säuberlich gefalteten, bunten Stoffbahnen balanciert er kunstvoll auf dem Kopf, so als seien sie federleicht. Wir stehen mitten auf der Straße. Die beiden sprechen Bambera und haben einander offenbar viel zu erzählen. Ich werde unruhig und ungeduldig. Jan dagegen scheint zufrieden. Er hängt am Rockzipfel seiner Oma und lässt sie jetzt nicht mehr los.

»Ich bin keine verhärmte Feministin, die gegen Männer kämpft. Das ist nicht das Problem«, sagt sie, als wir uns an den großen Tisch setzen, der im Hof des Kulturzentrums aufgestellt wurde. Eine Mitarbeiterin bietet uns selbst gemachten Saft aus einer Mineralwasserflasche an, den wir gerne annehmen. Es ist Ingwersirup. Dick und scharf. Sehr scharf. Auf dem Tisch hat eine andere Mitarbeiterin zwei Stöße von Aminata Traorés neuestem Buch La Gloire des Imposteurs aufgetürmt. Der »Ruhm der Hochstapler« ist Anfang 2014 erschienen und enthält den Briefverkehr zwischen ihr und dem berühmten senegalesischen Schriftsteller Boubacar Boris Diop. Die beiden unterhalten sich über Afrika, über Frankreich und vor allem über die anfänglich von der malischen Bevölkerung enthusiastisch begrüßte Militärintervention französischer Truppen in Nord-Mali, die die zwei Intellektuellen strikt ablehnen. Einige der Gäste blättern das Buch durch und stellen allerhand Fragen. Noch lieber aber lassen sie sich mit der berühmten Dame fotografieren.

Der Großteil der Eintreffenden sind Frauen. Aminata lächelt breit in die zahlreichen Kameras. Die Gäste umschwirren sie, sie ist in ihrem Element. Männer tragen gestapelte Stühle an uns vorbei. Im Saal bauen sie Sitzreihen auf, aber nur wenige Zuhörerinnen haben schon Platz genommen. Die große Glasfront zum Saal ist offen, es herrscht reges Kommen und Gehen. Draußen treffen weitere Gäste ein, die meisten auf Mopeds. Am Eingangstor herrscht dichtes Gedränge. Freundliche Gespräche und fröhliches Gelächter erfüllen die Straße. Viele der Eintreffenden finden sich umgehend in Gruppen zusammen, mit flüchtigen Begrüßungsküssen gesellen sich neu Ankommende hinzu, oft ohne das Handy auch nur kurz vom Ohr zu nehmen. Niemand hat es eilig, obwohl es nun schon nach achtzehn Uhr ist und die Veranstaltung bereits beginnen sollte. Es sind schicke Leute aus der Mittel- und Oberschicht, studentisch, aufgeweckt, gut vernetzt und allesamt gut gekleidet. Eng anliegende Roben und Kostüme, Stöckelschuhe, spitze Schuhe, knallige, dünne Krawatten oder traditionelle, wallende Boubous mit passender Kopfbedeckung. Bunt, stimmig, gewagt, sexy, elegant, wie auch immer. In jedem Fall aber einzigartig. Das ist Mali, denke ich, eines der ärmsten Länder der Welt.

»Die Rolle der nationalen Sprachen« lautet der Titel des Abends. Aminata Traoré soll nach einigen Referaten auch aufs Podium. Doch um neunzehn Uhr hat die Veranstaltung noch immer nicht begonnen. Wenn sie nicht gerade in eine Kamera lächelt oder Bücher signiert, wirkt sie müde.